Suspensión de condena

—¡El desembarco no ha encontrado resistencia!

Miramos asombrados al marine que estaba a bordo del carro anfibio con el que nuestra lancha Higgins acababa de topar.

—Y una mierda —replicó uno de mis compañeros.

—Es la pura verdad. No he visto bajas. La mayoría de los japos deben de haber puesto pies en polvorosa. Sólo vi un par de proyectiles de mortero caer en el agua, eso es todo. Los chicos llegaron sin mojarse. No había visto nada igual.

Por mi mente habían estado pasando imágenes de la vorágine de Peleliu, pero en Okinawa prácticamente no hubo oposición al desembarco. Cuando superamos nuestro asombro, todo el mundo comenzó a reír y bromear. El alivio de la tensión fue inolvidable. Nos sentamos en el borde del compartimento para tropas del carro anfibio cantando y haciendo comentarios sobre la inmensa flota que nos rodeaba. No hizo falta que nos agacháramos para esquivar los mortíferos efectos de la metralla y las balas. Fue —y sigue siendo— la sorpresa más agradable de la guerra.

Sin embargo, de pronto caí en la cuenta de que no era nada propio de los japoneses dejarnos caminar hasta la playa sin oposición en una isla situada a sólo 350 millas de su patria. Era evidente que se trataba de algún truco, y empecé a preguntarme qué estaban tramando.

—Eh, Mazo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no cantas como los demás?

Sonreí y me uní al estribillo de Little Brown.

—¡Así me gusta!

Mientras nuestra oleada se aproximaba a la isla, logramos ver con claridad los cientos de embarcaciones de desembarco y carros anfibios que se acercaban a la playa. Justo delante de nosotros, podíamos ver cómo los hombres de nuestro regimiento se desplazaban en formaciones de combate dispersas como diminutos soldados de juguete en el paisaje cada vez mayor. Parecían tranquilos y despreocupados, como si estuvieran de maniobras. No había obuses enemigos estallando entre ellos. La isla formaba una pendiente poco pronunciada desde la playa y las numerosas y pequeñas parcelas agrícolas y ajardinadas de los habitantes de Okinawa le daban la apariencia de una colcha de retazos. Era un lugar precioso, salvo donde los obuses habían arrancado la cubierta de tierra y la vegetación. Me sentí abrumado por el contraste con el día D en Peleliu.

Cuando nuestra oleada se encontraba aproximadamente a cincuenta metros de la playa, vi que dos proyectiles de mortero enemigos hacían explosión a una distancia considerable, a nuestra izquierda. Levantaron pequeños géiseres de agua pero no causaron daños a los carros que se encontraban en esa zona. Ese fue el único fuego enemigo que vi durante el desembarco en Okinawa. Todo eso hizo que el Día de los Inocentes resultara aún más siniestro, porque todos esos millares de tropas japonesas de primera que se encontraban en la isla tenían que estar en alguna parte buscando pelea.

Continuamos observando el panorama alrededor de nuestro carro anfibio sin pensar en el peligro inmediato mientras salíamos del agua. La puerta trasera bajó con un golpe. Recogimos nuestro equipo con calma y salimos a la playa.

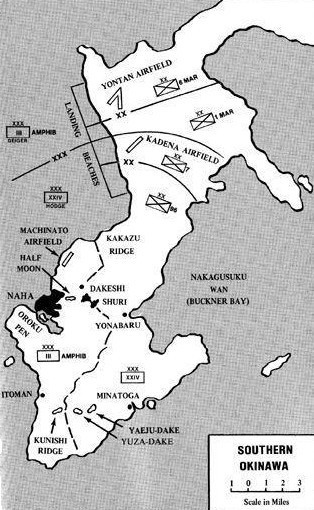

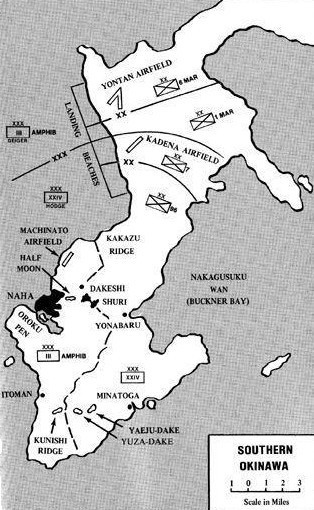

A poca distancia, a nuestra derecha, el río Bishi Gawa desembocaba en el mar. Este pequeño río formaba la frontera entre las divisiones del ejército del XXIV Cuerpo, al sur, y el III Cuerpo anfibio, al norte del río. En nuestro lado de la desembocadura del río, en un promontorio que se adentraba en el mar, vi los restos del emplazamiento que contenía el gran cañón nipón que nos había inquietado durante las reuniones informativas. El malecón de nuestra zona había quedado reducido a una cuesta de menos de un metro de alto que subimos con facilidad.

Avanzamos tierra adentro y no oímos ni vimos fuego japonés. Mientras cruzábamos los pequeños campos y jardines hacia altitudes más elevadas, vi que las tropas de la 6.ª División de marines se dirigían hacia el gran aeródromo de Yontan, situado a nuestra izquierda. Imperó el júbilo por la falta de oposición al desembarco, en especial entre los veteranos de Peleliu. Nuestros nuevos reemplazos comenzaron a hacer comentarios acerca de que los desembarcos anfibios eran fáciles.

El teniente general Simon Bolivar Buckner, Jr., estuvo al mando del 10.º Ejército en el asalto contra Okinawa. A la izquierda (norte) del desembarco estadounidense se encontraba el III Cuerpo anfibio de marines, a las órdenes del general de división Roy S. Geiger, que estaba compuesto del las 1.ª y 6.ª divisiones de marines con esta última a la izquierda. A la derecha (sur) desembarcó el XXIV Cuerpo del ejército, comandado por el general de división John R. Hodge y formado por las 7.ª y 96.º divisiones de infantería con esta en el extremo derecho. Respaldando al XXIV Cuerpo estaba la 77.ª División de infantería, con la 27.ª División de infantería a flote de reserva. Al otro lado de la isla se encontraba la 2.ª División de marines, que había llevado a cabo un despliegue de distracción en las playas sudorientales. Aproximadamente, el teniente general Buckner contó con 541 866 hombres a su disposición.

Entre los 50 000 soldados que llegaron a tierra el día D, en las cuatro divisiones de asalto sólo hubo 28 muertos, 104 heridos y 27 desaparecidos.

El plan de ataque requería que las cuatro divisiones cruzaran la isla, cortándola en dos. A continuación, los marines torcerían a la izquierda y se desplazarían hacia el norte, para asegurar los dos tercios superiores de la isla, mientras las fuerzas del ejército giraban a la derecha de la línea y se dirigirían al sur.

A última hora de la tarde del día D, nos ordenaron que nos atrincheráramos para pasar la noche. Mi pelotón se estableció en un pequeño campo de cereales cosechado hacía poco. La tierra de arcilla era ideal para atrincherarse, así que cavamos un buen foso para el mortero. Los otros dos morteros de nuestra compañía estaban apostados cerca. Alineamos el arma hacia probables objetivos situados por delante de nosotros, luego guardamos la munición para pasar la noche. Todo el mundo esperaba un gran contraataque con carros de combate debido a la naturaleza abierta de la campaña.

Una vez instalados, varios de nosotros nos acercamos al borde del campo y exploramos con cautela una cuidada y limpia casa de labranza. Se trataba de un escondite probable para francotiradores, pero la encontramos vacía.

Cuando nos marchábamos de la casa para regresar a nuestras posiciones, Jim Dandridge, uno de nuestros reemplazos, pisó lo que parecía una tapa de madera sobre una cisterna subterránea de en la esquina de la casa. Jim era un hombre grande y las tablas de madera estaban podridas. Cayó entre ellas y se hundió por encima de la cintura. El agujero no era una cisterna sino un pozo negro para las aguas residuales de la casa. Jim salió como pudo bramando como un toro enfurecido y oliendo aún peor. Todos sabíamos que podrían pasar semanas antes de que pudiéramos conseguir una muda de pantalones, así que Jim no podía tomárselo a risa. Sin embargo, empezamos a tomarle el pelo sin piedad por su extraña tendencia a las charcas. Jim era una persona de buen carácter, pero enseguida tuvo suficiente y persiguió a un par de los chicos por el campo hasta nuestras posiciones. Ellos se rieron, pero se mantuvieron fuera de su alcance.

Apenas habíamos regresado a nuestras trincheras cuando oímos el inconfundible zumbido del motor de un avión japonés. Levantamos la mirada y vimos que un Zero se acercaba directamente por encima de nuestras cabezas. El caza volaba alto y al parecer el piloto tenía en mente una pieza mayor que nosotros. Se alejó sobrevolando la playa, hacia nuestra flota, que se encontraba a cierta distancia de la costa. Varios barcos comenzaron a disparar con furia mientras el caza trazaba círculos perezosamente y luego bajaba en picado. El motor del avión comenzó a gemir cada vez con más intensidad mientras el piloto kamikaze descendía directamente hacia un buque de transporte. Vimos el humo en el lugar en el que impactó contra el barco, pero estaba tan lejos que no podíamos establecer cuánto daño había ocasionado. Las tropas habían desembarcado antes, pero era probable que la tripulación del barco lo hubiera pasado mal. Era el primer kamikaze que veía estrellarse contra un barco, pero no sería el último.

En medio de la creciente penumbra, nos concentramos en nuestros alrededores y nos organizamos para pasar la noche. Nos habían distribuido una botellita a cada uno que contenía unos cuantos centilitros de coñac para protegernos del frío de la noche del día D. Conociendo mi limitado gusto, aprecio y aguante para la bebida, mis amigos comenzaron a intentar convencerme de que les entregara mi ración. Sin embargo, me dio frío después de que se pusiera el sol y se me ocurrió que el coñac podría hacerme entrar un poco en calor. Probé un sorbo y de inmediato llegué a la conclusión de que los indios debían haber tenido el coñac en mente cuando hablaban del «agua de fuego». Cambié mi coñac por una lata de melocotones, luego saqué mi chaqueta de campaña forrada de lana y me la puse. Era muy confortable.

Aguardamos en la noche clara y fría el esperado ataque nipón. Pero todo estaba en calma, sin fuego de artillería cerca y casi ningún disparo de fusil o ametralladora; un marcado contraste con el estruendo y el estrépito del caos de la noche del día D en Peleliu.

Snafu me despertó aproximadamente a medianoche, cuando llegó mi turno de hacer guardia, y me pasó nuestra metralleta «Tommy». (No recuerdo cómo, dónde ni cuándo conseguimos la Tommy, pero Snafu y yo nos turnamos para llevar la metralleta y el mortero a lo largo de todo Peleliu y Okinawa. Un revólver estaba bien, pero sólo servía para distancias cortas, así que valorábamos mucho nuestra Tommy).

Tras algunos minutos de guardia, me fijé en lo que parecía ser un hombre en cuclillas cerca de mí en el borde de la línea de sombras que proyectaban unos árboles. Forcé la vista, aparté los ojos y miré en todas direcciones, pero no podía estar seguro de si el objeto oscuro era un hombre. Cuanto más miraba, más me convencía. Me pareció que podía distinguir una gorra de faena japonesa. No era un marine, porque ninguno de los nuestros estaba apostado donde se encontraba la figura. Probablemente se tratara de un infiltrado enemigo esperando a que sus camaradas se situaran en posición antes de actuar.

No podía estar seguro en medio de la pálida luz. ¿Debería disparar o arriesgarme? Me empezaron a castañetear los dientes a cusa del frío y los nervios.

Levanté la Tommy despacio, quité el seguro y apunté con cuidado hacia la parte baja de la figura (para no disparar por encima de su cabeza cuando la Tommy retrocediera). Apreté el gatillo para lanzar una breve ráfaga de varios disparos. Un chorro de llamas salió de la boca del arma y las veloces explosiones de los cartuchos hicieron añicos la calma. Atisbé con confianza por encima de la mira, esperando ver a un japonés derribado por el impacto de las grandes balas del calibre 45. No ocurrió nada. El enemigo no se movió.

A nuestro alrededor todo el mundo comenzó a susurrar:

—¿Qué pasa? ¿Qué has visto?

Respondí que creía haber visto un japonés agachado cerca de las sombras.

Había enemigos en la zona, ya que justo entonces oímos gritos en japonés, un chillido agudo: «Nippon banzai» y luego balbuceos incoherentes seguidos de una ráfaga de disparos desde una de nuestras ametralladoras. Se hizo el silencio.

Al rayar el alba, la primera tenue luz desveló que mi infiltrado era un montón de paja. Mis compañeros me tomaron el pelo durante horas con que un veterano de Peleliu le disparase a un japonés de paja.

La carrera a través de la isla

El 2 de abril (D+1), la 1.ª División de marines prosiguió su avance a través de la isla. Nos cubrían nuestros aviones en lo alto pero no teníamos fuego de artillería, pues no se había localizado ningún cuerpo organizado de japoneses por delante de nosotros. Todo el mundo hacía la misma pregunta:

—¿Dónde diablos están los japos?

Nos encontramos algunos grupitos aislados que ofrecieron resistencia, pero el grueso del ejército japonés se había esfumado.

A lo largo de la mañana vi un par de soldados enemigos muertos que al parecer habían estado haciendo de observadores en un árbol grande y sin hojas, donde el bombardeo previo al desembarco los había matado. Uno seguía colgando sobre una rama. Sus intestinos se desplegaban entre las ramas como si fueran guirnaldas en un árbol de Navidad. El otro hombre yacía bajo el árbol. Había perdido una pierna que descansaba al otro lado del árbol, aún cubierto con la polaina, y la pernera del pantalón. Además de en su macabro estado, me fijé en que ambos soldados llevaban zapatos de cuero de caña alta con tachuelas. Esa era la primera vez que veía ese tipo de calzado japonés. Todos los enemigos con los que me había encontrado en Peleliu llevaban los tabi de lona con suela de goma y división en los dedos.

Nos tropezamos con algunos habitantes de Okinawa; en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Los japoneses habían reclutado a los hombres jóvenes como peones y a algunos como soldados. Enviamos a los civiles a la retaguardia, donde los metieron en campos de internamiento para que no pudieran ayudar al enemigo.

Esa gente fueron los primeros civiles que vi en un área de combate. Eran patéticos. Lo más lastimoso de los civiles de Okinawa era que la impresión de nuestra invasión los había dejado absolutamente perplejos y que les dábamos un miedo de muerte. Innumerables veces pasaron a nuestro lado, de camino a la retaguardia, con temor, consternación y confusión en los semblantes.

Casi todos los niños eran guapos y de rostros vivarachos. Tenían caras redondas y ojos oscuros. Los niños normalmente tenían el pelo muy corto y las niñas llevaban los brillantes mechones negro azabache recortados a la manera de los niños japoneses de la época. Los pequeños conquistaron nuestros corazones. Casi todos les regalamos todas las golosinas y raciones de las que pudimos prescindir. Nos perdieron el miedo más rápido que la gente mayor, y nos partimos de risa con ellos.

Uno de los episodios más graciosos que he presenciado implicó a dos mujeres de Okinawa y sus niños pequeños. Nos habían ordenado que nos detuviéramos y «nos tomáramos diez» (un descanso de diez minutos) antes de reanudar nuestro rápido avance a través de la isla. Mi pelotón se había parado cerca de un pozo típico de Okinawa, construido en piedra y que formaba una pila de unos sesenta centímetros de profundidad y aproximadamente un metro veinte por un metro ochenta en los lados. El agua salía borboteando de una ladera rocosa. Observamos que dos mujeres y sus hijos bebían un poco de agua. Parecían un poco nerviosos y asustados por nuestra presencia. Sin embargo, la vida tiene sus exigencias cuando hay niños de por medio; así que una mujer se sentó en una roca, se abrió la parte superior del kimono con toda tranquilidad y comenzó a darle el pecho a su bebé.

Mientras el bebé mamaba, y nosotros mirábamos, el segundo niño (de unos cuatro años más o menos) jugaba con las sandalias de su madre. El pilluelo se cansó enseguida de eso y no dejaba de molestar a su madre para que le prestara atención. La segunda mujer estaba ocupada con su propio niño pequeño, así que no pudo ofrecer mucha ayuda. La madre le habló con dureza al niño aburrido, pero este comenzó a trepar encima del bebé y a estorbarla. Mientras seguíamos observando con vivo interés, la exasperada madre le sacó el pecho de la boca al bebé y lo apuntó hacia la cara del hermano quisquilloso. Se apretó el pecho como se ordeñaría una vaca y le echó un chorro de leche al niño en la cara. El sobresaltado muchacho comenzó a berrear a pleno pulmón a la vez que se limpiaba la leche de los ojos.

Todos nos reímos a carcajadas, revoleándonos por el suelo y aferrándonos los costados. La mujer levantó la mirada, sin comprender por qué nos reíamos, pero esbozó una sonrisa porque la tensión se había roto. El pequeño que había recibido la leche en los ojos dejó de llorar y también comenzó a sonreír.

—Pónganse el equipo, nos vamos —la orden recorrió la columna.

Mientras nos echábamos las armas y la munición al hombro y partíamos entre constantes risas, la historia se extendió para diversión de todos. Dejamos atrás a las dos madres sonrientes y al alegre pequeño, que aún tenía la simpática carita mojada con la leche de su madre.

Nos desplazamos rápido hacia la orilla oriental, cruzando terreno a menudo sumamente accidentado con cerros altos y empinados, y hondos barrancos. En una zona una serie de estos cerros se extendía por nuestra línea de avance. Mientras subíamos trabajosamente una ladera tras otra, nos sentíamos cansados pero alegres de que los japoneses hubieran abandonado el lugar. Era ideal para la defensa.

Durante otro alto, pasamos todo el descanso salvando a un caballo de Okinawa. El animal había quedado atrapado en una estrecha zanja de drenaje desbordada de un metro veinte de profundidad aproximadamente. No podía salir de un salto ni avanzar ni retroceder. La primera vez que nos acercamos al animal, este se sacudió en el agua poniendo los ojos en blanco, aterrorizado. Lo tranquilizamos, le pasamos un par de cartucheras vacías por debajo de la panza y logramos sacarlo de la zanja.

Contamos con mucha ayuda, pues los tejanos y los amantes de los caballos se acercaron a la escena desde todos los rincones de nuestro batallón, que se extendía en columnas por el valle y los cerros de alrededor. Los hombres de ciudad miraban y daban consejos inútiles. Cuando sacamos al pequeño caballo de la zanja, el animal se sostuvo en pie con las patas temblorosas chorreando agua, se sacudió y se dirigió a una zona de hierba.

Apenas habíamos acabado de quitarle el barro a las cartucheras cuando llegó la orden de partir. No descansamos nada durante esa pausa, y estábamos cansados, pero tuvimos la satisfacción de saber que aquel caballito no se moriría de hambre atrapado en la zanja.

El tiempo despejado y fresco compensaba nuestro avance por el terreno accidentado. Aquellos que teníamos experiencia en el trópico nos sentíamos como si nos hubieran liberado de un baño turco. Las colinas y cerros de Okinawa estaban compuestos de arcilla en su mayor parte, pero estaba seca, así que no nos resbalamos ni patinamos con nuestras pesadas cargas. Los pinos crecían por todas partes. Había olvidado el delicioso olor que despedía la pinaza. También vimos azucenas blancas en flor.

Alcanzamos la costa oriental. Era una zona de marismas y lo que parecían grandes embalses de agua dulce. Habíamos completando así la misión inicial de la 1.ª División de marines de dividir la isla en dos. A cierta distancia de la costa había una bahía llamada Chimu Wan.

Llegamos la tarde del 4 de abril, entre ocho y trece días antes de lo planeado. Naturalmente nuestro rápido movimiento había sido posible únicamente debido a la naturaleza tan aislada de la resistencia. Aquellos primeros cuatro días habían sido demasiado fáciles. Nos sentíamos confundidos, no sabíamos qué estaban haciendo los japoneses.

Seguro que no iban a renunciar a la isla sin una pelea encarnizada e interminable.

No tuvimos que esperar mucho para descubrir dónde se encontraba el enemigo. Más tarde, aquel día, comenzaron a circular rumores de que las divisiones del ejército se estaban encontrando con una resistencia cada vez más férrea mientras intentaban desplazarse hacia el sur. Sabíamos que tarde o temprano estaríamos allí abajo con ellos en medio de la acción.

También nos enteramos de que a nuestra compañía homónima en el 7.º de marines le habían tendido una emboscada al norte de nuestra posición cerca de la aldea de Hizaonna, y que había tenido tres muertos y veintisiete heridos. Por lo tanto, a pesar de la relativa facilidad con la que nuestra división había cruzado el centro de la isla, los japoneses seguían allí y seguían hiriendo a los marines.

La 1.ª División de marines dedicó el resto de abril a despejar la parte central de Okinawa. Algunos elementos de la división, entre ellos el 3.er Batallón del 5.º de marines, llevaron a cabo una operación anfibia de costa a costa hacia finales de mes para asegurar las Islas Orientales que se encontraban en el borde exterior de la bahía de Chimu Wan. Se pretendía privar a los japoneses de su uso como base de operaciones en la retaguardia de las fuerzas estadounidenses, prácticamente la misma razón por la que el 3/5 había asaltado Ngesebus durante el combate por Peleliu.

La 6.ª División de marines se desplazó al norte a lo largo de abril y capturó toda la parte superior de la isla. No resultó una tarea fácil. Supuso una dura y costosa campaña montañosa de siete días contra posiciones niponas fuertemente fortificadas en las cumbres de la península de Motobu.

Entre tanto, las tres divisiones del ejército no estaban cumpliendo las expectativas contra la feroz resistencia japonesa en la cordillera de Kakazu-Nishibaru, la primera de las tres líneas principales de defensa del enemigo en la parte meridional de la isla. Extendidas de izquierda a derecha a través de Okinawa, las 7.ª, 96.ª y 27.ª divisiones de infantería no daban abasto con lo que se estaban encontrando y estaban realizando pocos progresos.

Patrullas

Acabábamos de llegar a la costa de la bahía de Chimu Wan cuando recibimos órdenes de partir. Nos dirigimos tierra adentro y al norte, hacia un área de pequeños valles y empinados cerros donde nos instalamos en una cómoda zona y montamos las tiendas de campaña para dos personas. Aquello se parecía más a ir de maniobras que a un combate; ni siquiera cavamos trincheras. Podíamos ver el aeródromo de Yontan a lo lejos, al oeste. Comenzó a llover por vez primera desde que habíamos desembarcado.

Al día siguiente nuestra compañía empezó a patrullar por la zona que rodeaba nuestro campamento. No necesitamos los morteros debido a la naturaleza dispersa de la resistencia enemiga. Tras guardarlos en las tiendas, aquellos de nosotros que estábamos en la sección de morteros hicimos de fusileros en las patrullas.

Mac, el nuevo jefe de nuestra sección de morteros, condujo mi primera patrulla. Nuestra misión consistía en comprobar el área que nos habían asignado en busca de indicios de actividad enemiga. Burgin era nuestro sargento. Me sentía mucho más cómodo con él que con Mac.

En una mañana fría y despejada, con la temperatura rondando los 15 grados, nos adentramos por una pista en buen estado y recubierta de piedra. El paisaje era pintoresco y hermoso. Vi pocas señales de guerra. Teníamos órdenes estrictas de no disparar a menos que viéramos a un soldado japonés o habitantes de Okinawa que estuviéramos seguros de que eran hostiles. Nada de dispararles a las gallinas ni prácticas de tiro.

—Mac, ¿adónde vamos? —preguntó alguien antes de salir.

—A Hizaonna —contestó el teniente sin inmutarse.

—¡Dios mío! Ahí es donde le tendieron una emboscada a la Compañía K del 7.º la otra noche —exclamó uno de los nuevos reemplazos.

—¿Quiere decir que se supone que nosotros solos tenemos que patrullar ese sitio?

—Sí, así es, Matón —contestó Burgin.

(Habíamos apodado «Matón» a aquel hombre grande y de mandíbula cuadrada natural de Chicago por las famosas bandas que John Dillinger y otros tenían en aquella ciudad durante los días de la Ley Seca).

Mi reacción al oír nuestro destino fue acercarle mi metralleta Tommy a otro nuevo al que no habían asignado a la patrulla y decirle:

—Toma, ¿no quieres ir por mí?

—¡Ni hablar! —soltó.

Así que allá fuimos, con Mac avanzando con aire resuelto como si aún siguiera en la escuela de candidatos a oficiales en Quantico, Virginia. Los veteranos teníamos cara de preocupación. Los nuevos, como Mac, parecían indiferentes. Debido a la extraña ausencia de cualquier tipo de resistencia, salvo núcleos aislados, algunos de los nuevos estaban empezando a pensar que la guerra no era tan mala como les habían contado. Algunos incluso llegaron a censurarnos por ofrecerles una versión exagerada de los horrores y penurias de Peleliu. Okinawa en abril resultó tan fácil para la 1.ª División de marines que los nuevos reemplazos se confiaron demasiado. Les advertimos: «Cuando las cosas se ponen feas, es un infierno»; pero se fueron convenciendo cada vez más de que los veteranos estábamos «contándoles un cuento chino».

Mac tampoco ayudaba con sus enérgicas declaraciones de cómo cogería su Ka-Bar entre los dientes y su 45 en la mano, y cargaría contra los japoneses en cuanto le dieran a uno de nuestros chicos. En general, aquella paz del mes de abril en Okinawa nos llevó incluso a los veteranos a hacernos ilusiones y a sentir una falsa sensación de seguridad, aunque sabíamos que no debíamos confiarnos.

No obstante, muy pronto nuestro idílico paseo en aquella perfecta mañana de abril se vio truncado por una parte de la horrible realidad de la guerra que yo sabía que merodeaba acechándonos en algún lugar de aquella hermosa isla. Junto a un arroyo por debajo de la pista, como si se tratara de un espantoso sello característico de la batalla, yacía un cadáver japonés con el equipo de combate completo.

Desde nuestra perspectiva en lo alto, el cadáver parecía una galleta de jengibre con casco y con las piernas aún flexionadas para correr. En ese momento no daba la impresión de que llevara muchos días muerto, pero pasamos por ese mismo arroyo muchas veces a lo largo de abril y observamos cómo los restos putrefactos se descomponían poco a poco. Le daba gracias a Dios por el hecho de que la pista azotada por el viento y con el olor dulce y fresco de la pinaza que llenaba nuestras fosas nasales se encontrara a demasiada altura para poder percibir la presencia del cadáver de ningún modo salvo visualmente.

Mientras patrullábamos en los alrededores de Hizaonna, atravesamos parte del área donde le habían tendido una emboscada a la Compañía K del 7.º de marines unas cuantas noches atrás. Las macabras pruebas de un duro combate se extendían por todas partes. Encontramos numerosos japoneses muertos. Apósitos de campaña ensangrentados, prendas desechadas cubiertas de sangre y manchas de color bermellón en el suelo señalaban dónde habían alcanzado a los marines. Había casquillos amontonados donde habían estado situadas varias armas de los marines.

Recuerdo vívidamente un sendero a través de una loma baja donde, al parecer, habían atacado a la columna de marines desde ambos lados. En la senda había cajas de munición de ametralladora vacías, cargadores de munición para fusiles M1 y casquillos de carabina; chaquetas de tela, polainas y apósitos de campaña; además de varias manchas de sangre grandes, que para entonces eran marcas oscuras en la tierra. Desperdigados a poca distancia a ambos lados del sendero, había aproximadamente una veintena de enemigos muertos.

Contemplar aquella escena era como leer un párrafo de una página de un libro de historia. Los marines habían sufrido pérdidas, pero les habían infligido aún más a los japoneses que los habían atacado. No vimos a ningún marine muerto; se los habían llevado a todos cuando las tropas de relevo habían llegado para ayudar al K/3/7 a retirarse.

Mientras recorría con la mirada los restos del combate, me asombró la absoluta incongruencia de todo aquello. Allí, las gentes de Okinawa habían cultivado su tierra con antiguos y rudimentarios métodos de labranza; pero la guerra había llegado y había traído con ella la tecnología más moderna y refinada para matar. Parecía descabellado, y comprendí que la guerra era como una especie de enfermedad que aquejaba a los hombres. Basándome en mi experiencia en Peleliu había llegado a asociar de manera inconsciente el combate con el calor sofocante, las playas azotadas por los disparos, las tórridas ciénagas invadidas de mangles y los cerros de coral áspero y recortado. Sin embargo, allí, en Okinawa, la guerra estaba trastocando un lugar tan bonito como una pintura bucólica. Entonces comprendí a qué se refería de verdad mi abuela cuando me dijo de niño que una plaga se abatió sobre la tierra cuando el Sur fue invadido durante la guerra de Secesión.

Un amigo y yo estábamos inspeccionando la zona cuando Burgin nos ordenó que comprobáramos otra pista que se encontraba cerca. La pista medía unos treinta metros de largo y unos tres metros de profundidad; los taludes eran escarpados. A lo largo de los bordes crecían abundantes arbustos, así que lo único que podíamos ver era el cielo en lo alto y la inclinada pista delante y detrás de nosotros. Cuando habíamos recorrido aproximadamente la mitad de la pista, se oyeron disparos de carabina procedentes de donde habíamos dejado a Burgin y Mac.

—¡Emboscada! —gruñó mi compañero, un veterano de Cabo Gloucester.

Nos agachamos de manera instintiva y coloqué el dedo en el seguro de la Tommy. Corrimos hacia donde se oían los disparos, subimos gateando y acechamos con cautela a través de los arbustos. Los dos sabíamos que no tendríamos ninguna posibilidad si nos inmovilizaban en aquella pista. El corazón me latía con fuerza y me sentí terriblemente solo mientras atisbaba. Mac se encontraba allí, donde lo habíamos dejado, apuntando con calma su carabina directamente hacia abajo, en dirección al suelo, junto a sus pies, contra un objeto que no podíamos ver. Mi compañero y yo nos miramos asombrados.

—Pero ¿qué diablos…? —susurró mi amigo.

Salimos de la pista y nos dirigimos hacia Mac mientras este volvía a disparar la carabina contra el suelo. Otros miembros de la patrulla se estaban reuniendo en la zona con precaución. Parecían inquietos, pensando que nos estaban tendiendo una emboscada.

Burgin permanecía a poca distancia detrás de Mac, negando despacio con la cabeza en señal de indignación. Cuando nos acercamos, le pregunté a Mac a qué le había disparado. Él señaló hacia el suelo y nos mostró su blanco: la mandíbula inferior de algún animal muerto hacía mucho. Mac dijo que simplemente quería ver si podía soltar algún diente de la mandíbula de un disparo.

Nos lo quedamos mirando sin dar crédito a lo que oíamos. Allí estábamos, una patrulla de unos doce marines, a kilómetros de nuestra unidad, con órdenes de no disparar a menos que fuera contra el enemigo, en un área con japoneses muertos por todas partes, y nuestro teniente estaba jugando con su carabina como un niño con una escopeta de balines. Si Mac hubiera sido un soldado raso, era probable que toda la patrulla le hubiera metido la cabeza en un pozo. Pero nuestra disciplina era estricta, así que nos aguantamos.

Burgin hizo algunos comentarios diplomáticos para recordarle a Mac que era el oficial al mando de la patrulla y que el enemigo podría echársenos encima en cualquier momento. Acto seguido Mac comenzó a soltar peroratas, recitando frases de un manual de adiestramiento acerca de cómo debían comportarse las tropas de patrulla.

Mac no era estúpido ni incompetente. Sencillamente, no parecía comprender que había una mortífera guerra en marcha y que no estábamos tomando parte en un juego. Por extraño que pareciera, aún no había madurado. Contaba con aptitudes suficientes para aprobar la escuela de oficiales del cuerpo de marines —que no era una tarea sencilla—, pero de vez en cuando podía hacer cosas de lo más extrañas, cosas que sólo se esperarían de un adolescente.

Una vez, durante otra patrulla, lo vi colocarse junto con su carabina cerca de un cadáver japonés. Tras conseguir el ángulo exacto, Mac apuntó con cuidado y soltó un par de disparos. El japonés muerto estaba de espaldas, con los pantalones bajados hasta las rodillas. Mac quería arrancarle la cabeza al pene del cadáver. Lo logró. Mientras se regocijaba por su puntería, me aparté asqueado.

Mac era un hombre decente y de aspecto muy cuidado, pero también uno de esos que al parecer se dejaba llevar por la insensibilizadora influencia de la guerra (aunque él casi no había estado en combate en aquel entonces). Tenía unas tendencias macabras y obscenas que les resultaban repugnantes incluso a los hombres curtidos e insensibles que yo conocía. Cuando la mayoría de los hombres sentían ganas de orinar, simplemente se acercaban a un arbusto o se detenían dondequiera que estuvieran y evacuaban sin más. Mac no. Si podía, aquel «caballero por medio de una ley aprobada por el Congreso» localizaba un cadáver japonés, se situaba encima y le orinaba en la boca. Era lo más asqueroso que he visto hacer a un estadounidense en la guerra. Me avergonzaba que fuera un oficial de los marines.

Durante la primera parte de aquel hermoso mes de abril que pasamos en nuestro acogedor valle —mientras los veteranos no parábamos de comentar, incrédulos, la ausencia de enfrentamientos—, unos cuantos vimos de cerca un Zero nipón. Una mañana despejada, después de un reposado desayuno de raciones K, unos cuantos dimos un paseo hasta la cima de un cerro que lindaba con nuestro valle para observar un ataque aéreo contra el aeródromo de Yontan. Ninguno de nosotros tenía patrullas programadas ese día y ninguno iba armado. Habíamos violado un principio fundamental de los soldados de infantería: «Lleva tu arma encima en todo momento».

Mientras observábamos el bombardeo, oímos el motor de un avión a nuestra derecha. Nos volvimos, dirigimos la mirada hacia un gran valle que se extendía bajo nuestro cerro y vimos un avión aproximándose. Se trataba de un Zero que ascendía por el valle hacia nosotros, paralelo y a la misma altura que la cima de nuestro cerro. Se desplazaba tan despacio que parecía irreal. Desarmados, nos quedamos mirando boquiabiertos, como si fuéramos espectadores viendo pasar un desfile mientras el avión cruzaba por delante de nosotros. No estaría a más de treinta o cuarenta metros. Podíamos ver hasta el más mínimo detalle del avión y del piloto, que iba sentado dentro de la carlinga. Giró la cabeza y examinó el pequeño grupo que lo observaba. Llevaba un gorro de cuero, unas gafas protectoras que se había subido hasta la frente, una chaqueta y una bufanda.

En cuanto el piloto del Zero nos vio, su rostro formó la sonrisa más diabólica que he visto. Se parecía al típico japonés de las historietas que publicaban los periódicos estadounidenses en los años de la guerra, con los dientes salidos, los ojos rasgados y la cara redonda. Sonrió como un gato, pues íbamos a ser sus ratones. Éramos el objetivo soñado de un piloto de caza: infantería enemiga al descubierto sin cañones antiaéreos ni aviones que nos protegieran.

Uno de mis amigos masculló sorprendido cuando el avión pasó de largo por nuestra izquierda:

—¿Habéis visto cómo nos ha sonreído ese cabrón… ese hijo de puta de ojos rasgados? ¿Dónde diablos está mi fusil?

Sucedió tan rápido, y encontrarnos un avión desplazándose a velocidad de crucero a la altura de la vista nos había dejado tan estupefactos, que casi nos habíamos olvidado de la guerra. El piloto japonés no lo había olvidado. Se ladeó, ascendió y se perdió de vista detrás de otro cerro. No cabía la menor duda de que iba a regresar para barrernos. Resultaría difícil evitar que nos alcanzara. No veíamos ninguna salvación.

Oímos de nuevo un avión mientras empezábamos a bajar corriendo por el cerro en busca de un lugar seguro. Esta vez no se trató de la vibración de un motor, sino del estruendo de un avión a su velocidad máxima. El Zero pasó como una centella, descendiendo por el valle. Seguía volando a la altura de la vista y tenía mucha prisa, como si lo persiguiera el demonio. Su demonio era nuestro salvador, un precioso Corsair azul de los marines. Aquel increíble piloto del Corsair iba justo detrás del japonés cuando desaparecieron rugiendo sobre las cimas de los cerros. Los aviones se desplazaban demasiado rápido para ver la cara de ninguno de los dos pilotos, pero estoy convencido de que el piloto del Sol Naciente había perdido la sonrisa al ver a aquel Corsair.

Inspeccionamos muchas aldeas y granjas de habitantes de Okinawa en nuestras patrullas a lo largo de abril. Aprendimos mucho acerca de las costumbres de la gente. Me gustaron en especial los pequeños caballos de la isla, que eran como ponis peludos y más grandes de lo normal.

Las gentes de Okinawa usaban un tipo de ronzal con aquellos caballos que yo no había visto nunca. Constaba de dos trozos de madera sujetos con cuerdas. Los pedazos de madera situados a cada lado de la cabeza del caballo tenían forma de «F». Los habían tallado en madera y tenían aproximadamente el grosor del pulgar de un hombre. Un trozo corto de cuerda o cable mantenía unidos los pedazos por delante y una cuerda aseguraba las maderas a cada lado de la cabeza, justo encima de la boca. Dos cuerdas cortas en la parte posterior de los pedazos de madera se unían formando una rienda. Cuando se tiraba de esta rienda, los pedazos de madera se cerraban, ejerciendo una suave presión contra los lados de la cara del animal y este dejaba de moverse. Este aparato combinaba las cualidades de un ronzal y una brida sin la necesidad de un freno en la boca del caballo.

El ronzal de Okinawa me tenía tan intrigado que le quité uno a un caballo que llevamos con nosotros unos días y lo cambié por uno de cuerda. Mi intención era enviar el ronzal de madera a casa —recuerdo que un brillante trozo de cuerda roja mantenía unidos los extremos delanteros—, así que me lo guardé en la mochila. No obstante, después del 1 de mayo, cada vez parecía más dudoso que fuera a regresar a casa y daba la impresión de que mi equipo se volvía más pesado mientras el barro se hacía más hondo. Muy a mi pesar, tiré el ronzal.

Le tomamos mucho cariño al caballo que había adoptado nuestro pelotón, y a él no parecía molestarle que le colgáramos un par de bolsas de munición de mortero sobre el lomo.

Cuando a finales de abril llegó el momento de abandonar nuestro caballito, le quité el ronzal de cuerda y le di un terrón de azúcar de las raciones. Le acaricié el suave hocico mientras él espantaba las moscas con la cola. Se volvió, se fue tranquilamente a un prado y comenzó a pacer. Levantó los ojos y me miró. Se me humedecieron los ojos. Por mucho que me resistiera a dejarlo, era por su bien. Estaría tranquilo y a salvo en las laderas de aquella colina verde y soleada. Como hombres civilizados, nuestro deber era regresar pronto a un caótico averno de obuses, balas, sufrimiento y muerte.

Comenzaron a multiplicarse los alarmantes rumores acerca de las dificultades que estaban teniendo las tropas del ejército en el sur de Okinawa. Desde las zonas altas, en las noches despejadas, podía ver luces brillando y parpadeando en el horizonte meridional. Un estruendo lejano se oía a veces. Nadie decía mucho al respecto. Traté de convencerme en vano de que eran tormentas eléctricas, pero sabía la verdad. Se trataba del bramido de los cañones.

Un buen desembarco

El 13 de abril (12 de abril en Estados Unidos) nos enteramos de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt. Aunque la política no nos interesaba en lo más mínimo cuando estábamos luchando por nuestras vidas, nos entristeció la pérdida de nuestro presidente. También sentimos curiosidad y un poco de inquietud por cómo manejaría la guerra el sucesor de FDR, Harry S. Truman. Ni que decir tiene que no queríamos alguien en la Casa Blanca que la prolongara un día más de lo necesario.

Al poco tiempo de saber que Roosevelt había muerto, nos dijeron que nos preparáramos para partir. El temor creció entre la tropa. Pensábamos que la orden significaba el inevitable traslado al infierno del sur. Pero la realidad es que íbamos a participar en una operación anfibia contra las islas orientales. Supimos que la Compañía K iba a desembarcar en la isla de Takabanare y que tal vez no hubiera japoneses allí. Nosotros teníamos serias dudas. Hasta ahora Okinawa había sido una «batalla» extraña para nosotros. Podía pasar cualquier cosa.

Nuestro batallón se subió en camiones y se dirigió hacia la costa oriental. Subimos a bordo de carros anfibios y nos adentramos en Chimu Wan para realizar la corta travesía hasta Takabanare. Las otras compañías de nuestro batallón fueron a por las otras islas del grupo.

Desembarcamos sin oposición en una estrecha y limpia playa que tenía una gran masa rocosa que se alzaba a nuestra izquierda. Ese cerro no parecía presagiar nada bueno. Desde esa posición estratégica se podía barrer la playa con andanadas desde ese flanco. Sin embargo, todo salió bien y nos abrimos paso con rapidez por toda la isla sin ver ni a un solo soldado enemigo.

Después de cruzar la isla y no encontrar nada salvo unos cuantos civiles, volvimos a cruzarla para llegar a la playa, donde levantamos posiciones defensivas. Mi pelotón se situó en la ladera del empinado cerro rocoso que daba a la playa. Nuestro mortero estaba bien emplazado entre unas rocas, así que podíamos disparar contra la playa o sus accesos. Había un pequeño destructor escolta fondeado a cierta distancia de la costa. Se había mantenido alerta durante nuestro desembarco y se quedó con nosotros durante los días que permanecimos en Takabanare. Nos sentimos importantes, como si contáramos con nuestra armada privada.

El tiempo era agradable, así que resultaba cómodo dormir al aire libre. Teníamos pocas obligaciones aparte de mantenernos en guardia para impedir un posible intento del enemigo de ocupar la isla. Escribí cartas, leí y exploré el área que rodeaba nuestras posiciones. Algunos marines recorrían a nado la corta distancia hasta el barco y subían a bordo, donde la gente de la armada les daba la bienvenida y les ofrecía comida caliente y todo el café que quisieran. Yo me conformaba con tumbarme bajo el sol y comer raciones K.

Nos marchamos de Takabanare después de varios días y regresamos a nuestro campamento en Okinawa. Allí reanudamos nuestra labor de patrullar la zona central de la isla. A medida que transcurría abril, aumentaron los comentarios y las malas noticias sobre la situación a la que se enfrentaba el ejército en el sur. Proliferaron los rumores acerca de nuestra futura utilización allí abajo. Nuestro temor crecía cada día y al final nos llegó la noticia de que el 1 de mayo nos dirigiríamos al sur para reemplazar a la 27.ª División de infantería en el flanco derecho del 10.º Ejército.

Aproximadamente a mediados de abril, el 11.º de marines, el regimiento de artillería de la 1.ª División de marines, se había trasladado al sur para sumar el peso de su potencia de fuego a la ofensiva del ejército. El 19 de abril, la 27.ª División de infantería lanzó un desastroso ataque de carros de combate e infantería contra el cerro Kakazu. Treinta blindados del ejército se quedaron sin apoyo de la infantería. Los japoneses destruyeron veintidós de ellos en el combate que tuvo lugar a continuación. El batallón de carros de combate de la 1.ª División de marines suplió los tanques que había perdido el ejército.

El teniente general Simon B. Buckner, jefe del 10.º Ejército, ordenó al general de división Roy S. Geiger, jefe del III Cuerpo anfibio, que enviara al 1.er Batallón de carros de combate al sur para que se uniera a la 27.ª División de infantería. Geiger se opuso al empleo escalonado de sus marines, así que Buckner cambió las órdenes y envió a toda la 1.ª División de marines al sur para relevar a la 27.ª División de infantería en la sección situada más a la derecha de la línea, justo al norte del aeródromo de Machinato.

A lo largo de los últimos días de abril, algunos de nuestros oficiales y suboficiales viajaron al sur para examinar las posiciones que íbamos a ocupar. Nos informaron minuciosamente de lo que vieron, y no parecía muy prometedor.

—Las cosas se han puesto feas allá abajo, muchachos. Los japos están empleando artillería, morteros y todo lo que tienen —anunció un sargento veterano—. Están disparando morteros de rodilla con la misma intensidad que nosotros disparamos M1.

Nos dieron instrucciones, nos suministraron munición y raciones y nos ordenaron que guardáramos el equipo. Enrollamos las pequeñas tiendas de campaña (deseaba poder arrastrarme dentro de la mía e hibernar) y empaquetamos nuestras cosas para dejarlas atrás con el intendente del batallón.

El primer día de mayo amaneció nublado y frío. Algunos servidores de mortero hicimos una pequeña fogata junto a un hueco en la ladera de un cerro para calentarnos. El tiempo sombrío y nuestro inminente traslado al sur nos pusieron lúgubres. Nos quedamos alrededor del fuego comiendo nuestra última comida antes de dirigirnos al sur. La fogata crepitaba con alegría y el café olía bien. Yo estaba nervioso y odiaba dejar nuestro pequeño valle. Tiramos los últimos cartones y envoltorios de raciones al fuego —había que dejar el área más limpia que cuando llegamos— y unos cuantos hombres se alejaron para recoger su equipo.

—¡Granada! —gritó Mac a la vez que oíamos el «pum» de la espoleta de una granada.

Lo vi lanzar una granada de fragmentación por encima del fuego hacia el hueco. La granada explotó con un débil estallido. Los fragmentos me pasaron silbando junto a las piernas, lanzando chispas y palos de la fogata. Todos parecíamos estupefactos. Mac ni lo más mínimo. Nadie resultó herido. Evité por los pelos la herida del millón de dólares (habría sido una bendición habida cuenta de lo que nos aguardaba). Si los hombres que acababan de alejarse del fuego no se hubieran alejado los fragmentos los habrían alcanzado, pues habían estado justo delante del hueco.

Todas las miradas se volvieron hacia nuestro intrépido teniente. Este se sonrojó y farfulló algo acerca de que había cometido un error. A Mac se le había ocurrido que sería divertido gastarnos una broma antes de subir a los camiones. Así que hizo el conocido truco de vaciar la carga explosiva de una granada de fragmentación, volver a enroscar el mecanismo de detonación en la «piña» vacía y lanzarla en medio de un grupo de personas. Cuando la espoleta hacía «pum», el autor de la broma podía observar con sádico placer cómo todo el mundo corría a ponerse a cubierto.

Sin embargo, como él mismo admitió, Mac había sido poco cuidadoso. La mayor parte de la carga explosiva seguía en la granada; sólo había sacado una parte. Por consiguiente, la granada estalló con bastante fuerza y lanzó la metralla. Afortunadamente, Mac tiró la granada dentro del hueco. Si la hubiera lanzado en una zona abierta, su propio teniente habría dejado fuera de circulación a la mayor parte de la sección de morteros de la Compañía K antes de llegar al sur. Por suerte para Mac, el jefe de la compañía no vio su estúpida broma. Lamentamos que hubiera sido así.

¡Vaya manera de prepararnos para nuestro inminente combate!