La pérdida de muchos valientes

—Muy bien, muchachos, prepárense para coger raciones y munición. El batallón va a reforzar al 7.º de marines en los cerros.

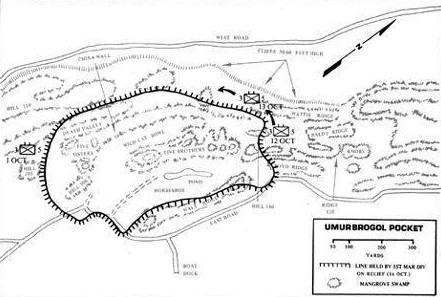

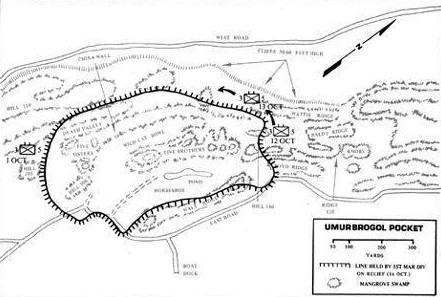

Recibimos la desagradable aunque inevitable noticia con fatalista resignación mientras guardábamos nuestras armas y equipo. Según la información de la que disponíamos la cifra de bajas del 7.º de marines se acercaba con rapidez a la del 1.º de marines. Y los efectivos de nuestro regimiento no eran muchos más que los del 7.º. Todo Peleliu, salvo los cerros centrales, se encontraba ya en nuestras manos. El enemigo resistía en la zona de los Umurbrogol, un área de unos 400 por 1200 metros en la parte más escarpada y difícil de los cerros[33].

El terreno era tan increíblemente accidentado y confuso que casi nunca sabía dónde nos encontrábamos. Los oficiales eran los únicos que tenían mapas, así que las posiciones no significaban nada en mi mente. Un cerro se parecía a otro, era igual de escarpado y tenía defensas tan buenas como cualquier otro. Por lo general nos decían cómo se llamaba esta o aquella cumbre o cerro de coral cuando atacábamos. Para mí sólo significaba que estábamos atacando el mismo objetivo donde habían ametrallado antes a otros batallones de marines.

Nos habíamos resignado a la sombría conclusión de que nuestro batallón no iba a abandonar la isla hasta que todos los japoneses estuvieran muertos o nos hubieran alcanzado a todos. Sólo existíamos de hora en hora, de día en día. Insensibilizadas por el miedo y la fatiga, nuestras mentes sólo pensaban en la supervivencia personal. El único resquicio de esperanza era una herida de un millón de dólares o que la batalla terminara pronto. Mientras se alargaba y las bajas aumentaban, nos dominó una sensación de desesperación. Daba la impresión de que la única escapatoria era morir o resultar herido. La voluntad de supervivencia se debilitó. Muchos hombres a los que conocía se volvieron sumamente fatalistas. Aunque cabe decir que nunca imaginabas del todo tu propia muerte. Siempre era el hombre de al lado. Sin embargo, resultar herido sí parecía inevitable. En una compañía de fusileros daba la impresión de que sólo era cuestión de tiempo. No podías escapar a la ley de promedios siempre.

El 3 de octubre, nuestro batallón llevó a cabo un ataque contra Five Sisters, una escarpada masa montañosa de coral con cinco cimas de paredes verticales. El 11.º de marines cubrió la zona con fuego de artillería antes del ataque. Disparamos una intensa descarga de mortero por delante de la compañía y las ametralladoras aportaron fuego de cobertura.

Interrumpimos los disparos un momento y observamos cómo los fusileros del 3/5 avanzaban hacia las laderas antes de que el fuego nipón los detuviera. Abrimos fuego con los morteros rápidamente para cubrir a nuestros hombres mientras se retiraban. Al día siguiente se repitió el mismo infructuoso ataque con idénticos y pésimos resultados[34]. Cada vez que nos ordenaban asegurar las armas después de que los fusileros dejaran de avanzar, la sección de morteros se preparaba para subir de camilleros. (Siempre dejábamos un par de hombres en cada arma por si se necesitaba fuego de mortero). Normalmente lanzábamos una cortina de granadas de fósforo y humo, y los fusileros nos cubrían, pero los francotiradores enemigos disparaban sin cesar a los camilleros. Los japoneses se mostraban despiadados en este sentido, como en todo lo demás.

Debido al terreno accidentado, salpicado de piedras, y al intenso calor de Peleliu, se necesitaban cuatro hombres para transportar a un herido en una camilla. A todos en la compañía les tocaba hacer de camilleros casi todos los días. Todo el mundo coincidía en que era un trabajo agotador y peligroso.

El corazón me latía con fuerza a causa del miedo y el cansancio cada vez que colocábamos a un herido en una camilla, la levantábamos y luego atravesábamos a trompicones y con gran dificultad el agreste terreno, subiendo y bajando inclinadas pendientes mientras las balas del enemigo restallaban por el aire y silbaban y repiqueteaban al rebotar en las rocas. Los francotiradores alcanzaron a un camillero más de una vez. Pero, por suerte, nosotros siempre logramos arrastrar a todo el mundo detrás de las rocas hasta que llegaba ayuda. Con frecuencia, los morteros enemigos sumaban sus obuses al intento de detenernos.

Cada vez que cargaba, jadeando y con gran dificultad, con una camilla bajo los disparos, me maravillaba de la actitud de la víctima. Cuando estaba consciente, el marine herido daba la impresión de estar tranquilo y sumamente seguro de que lo sacaríamos vivo. Mientras llovían las balas y los obuses, algunas veces yo mismo dudaba que lo lográramos. Incluso pasando por alto los efectos del choque y la morfina que les administraban los sanitarios, la actitud de los marines heridos parecía serena. Cuando llegábamos a un lugar fuera de la línea de fuego, el marine solía alentarnos a dejarlo en el suelo para que pudiéramos descansar. Si no estaba herido de gravedad, nos deteníamos y fumábamos un cigarrillo. Lo animábamos pidiéndole que se acordara de nosotros cuando se encontrara a bordo del buque hospital.

Un Corsair lanza napalm sobre Five Sisters. Peleliu. Fotografía del USMC.

Aquellos cuyas heridas no eran tan graves siempre estaban muy animados y aliviados. Iban a escapar del infierno y expresaban su compasión por aquellos de nosotros que nos quedábamos atrás. En el caso de los heridos de mayor gravedad y los moribundos, llevábamos la camilla tan rápido como podíamos a un carro anfibio o a un jeep ambulancia que luego los trasladaba a toda prisa al puesto de socorro del batallón. Tras meterlos en un vehículo, nos tirábamos al suelo y tratábamos de recobrar el aliento.

Cuando hacía de camillero —avanzando penosamente, corriendo y arrastrándome por un terreno tan accidentado que a veces los porteadores de un extremo sostenían los brazos de la camilla por encima de su cabeza mientras los del otro extremo sujetaban los brazos de la camilla casi sobre las rocas para mantenerla en alto—, me aterraba pensar que la indefensa víctima pudiera caerse sobre el duro y afilado coral. Nunca vi que pasara, pero todos lo temíamos.

La aparente calma de nuestros heridos bajo el fuego enemigo provenía en parte de la confianza mutua que compartíamos. La idea de dejar detrás a los heridos se nos hacía intolerable a todos. Nunca lo hicimos, porque no cabía duda de que los japoneses los habrían torturado hasta matarlos.

Durante los ataques de nuestro batallón contra Five Sisters, nuestra primera línea estaba dispuesta en terreno bastante llano. Los morteros estaban atrincherados unos cuantos metros por detrás del frente. Toda la compañía se encontraba al descubierto y sabíamos que los japoneses nos vigilaban a toda hora desde sus guaridas en Five Sisters. Sólo recibíamos disparos de francotiradores y morteros cuando los nipones estaban seguros de causar el mayor número de bajas posible. Su disciplina de tiro era magnífica. Cuando disparaban, por lo general alcanzaban a alguien.

Cuando caía la noche era como estar en otro mundo. Entonces el enemigo salía de sus cuevas y se acercaba sigilosamente a nuestras filas para realizar incursiones durante toda la noche, todas las noches. Las incursiones llevadas a cabo por soldados enemigos individuales o en pequeños grupos comenzaban en cuanto anochecía. Lo normal era que un asaltante o más se acercara sin ser vistos a las posiciones de los marines, moviéndose durante los períodos de oscuridad entre las bengalas de mortero o los cohetes luminosos. Calzaban tabi y su capacidad para moverse en silencio por las desiguales rocas resultaba increíble. Conocían el terreno a la perfección. Llegaban corriendo de pronto, parloteando y farfullando sonidos incoherentes, a veces lanzaban una granada, pero siempre blandían un sable, una bayoneta o un cuchillo.

Imagen del traslado de un marine herido. Peleliu. Fotografía del USMC.

Su habilidad y audacia eran asombrosas, sólo comparables al modo sereno y disciplinado en que los marines se enfrentaban a sus ataques. Se requería estricta disciplina de tiro por nuestra parte para evitar disparar a amigos si el enemigo llegaba a una posición antes de ser abatido. Lo único que podíamos hacer era escuchar en medio de la oscuridad los desesperados sonidos como de animales y el forcejeo cuando tenía lugar un combate cuerpo a cuerpo.

No se le permitía a nadie salir de su posición después del anochecer. Cada marine mantenía una atenta vigilancia mientras su compañero intentaba dormir. La confianza mutua era esencial. Nuestros hombres resultaban muertos o heridos con frecuencia en esos enfrentamientos de todas las noches, pero siempre matábamos al enemigo.

Traslado de marines heridos del terreno castigado por los obuses. Peleliu. Fotografía del USMC.

Una noche se acercaron tantos japoneses a algunas de las posiciones de vanguardia que nos llevó gran parte de la mañana siguiente matarlos a todos. Fue una labor difícil, ya que en cualquier dirección que dispararas podías darle a un marine. Al final, la excelente disciplina y control que pusieron de manifiesto los marines lograron acabar con todos los nipones sin que la Compañía K sufriera ninguna baja.

El único «percance» le ocurrió a los pantalones de mi amigo Jay. Jay pasó por delante de mi trinchera a paso lento, con las rodillas rígidas y torciendo el gesto.

—¿Qué te ha pasado? —le pregunté.

—Maldita sea, te lo diré después —sonrió con vergüenza.

—Vamos, cuéntaselo, Jay —gritó socarronamente otro hombre que se encontraba cerca de él.

Varios hombres se rieron. Jay sonrió y les dijo que se callaran. Regresó al batallón caminando como un pato como si se tratara de un niño pequeñito que se hubiera ensuciado los pantalones, que era justo lo que había hecho. A estas alturas todos sufríamos graves casos de diarrea, y esta había podido con Jay. Considerando lo que había sucedido, el incidente en realidad no era gracioso, resultaba comprensible.

Al amanecer, Jay se había colgado la carabina del hombro y se había alejado un poco de su trinchera para orinar. Al pasar por encima de un tronco, había pisado de lleno la espalda de un japonés que estaba tendido, escondido. Tanto Jay como el soldado enemigo reaccionaron al instante. Jay apuntó al pecho del japonés con su carabina a la vez que este se ponía en pie de un salto. Apretó el gatillo. Clic. El percutor estaba roto y la carabina no disparó. Cuando el soldado enemigo tiró de la anilla de una granada de mano, Jay le lanzó la carabina. Fue más un acto de desesperación que otra cosa.

Death Valley, mirando al norte. Five Sisters a la derecha. Peleliu. Fotografía del USMC.

Mientras Jay se daba media vuelta y regresaba corriendo hacia nosotros gritando: «disparadle», el japonés lanzó la granada y le dio a mi amigo en medio de la espalda. La granada cayó al suelo y se quedó allí, sin estallar. A continuación, el nipón sacó su bayoneta. Echó a correr tras Jay agitándola como si fuera una espada.

Jay había divisado a un hombre que portaba un rifle automático y había corrido hacia él gritándole que le disparase al enemigo. El hombre del automático se puso en pie pero no abrió fuego. El japonés siguió acercándose. Jay corría y chillaba todo lo que podía. Tras unos angustiosos momentos, el hombre del automático apuntó con parsimonia a la hebilla del cinturón del soldado enemigo y le disparó la mayor parte de un cargador de veinte balas. El soldado cayó desplomado. La ráfaga de disparos estuvo a punto de cortarle el cuerpo en dos.

Aterrorizado y sin resuello, Jay se había salvado por los pelos. Cuando le preguntó al soldado por qué diablos había esperado tanto para abrir fuego, aquel tipo sonrió. Le oí contestar que se le había ocurrido dejar que el japonés se acercara un poco más para ver si podía cortarlo por la mitad con su rifle automático, o algo así.

Como es lógico, Jay no apreció que su vida se utilizara de este modo. Mientras todos se reían, Jay recibió permiso para regresar al cuartel general del batallón a coger unos pantalones limpios. Los hombres le tomaron el pelo muchísimo con ese episodio, y él se lo tomó con su buen humor habitual.

A lo largo de todo el tiempo que pasamos entre los cerros de los Umurbrogol, un incordio con el que los soldados de infantería de marina tuvieron que lidiar fueron los cazadores de souvenires de retaguardia. Estos tipos subían hasta las compañías de fusileros en los períodos de clama y fisgoneaban en busca de cualquier recuerdo japonés que pudieran llevarse. Resultaba fácil reconocerlos debido a la asombrosa diferencia entre su aspecto y el de la infantería.

Durante la última fase de la campaña, el soldado de infantería típico llevaba una expresión preocupada y demacrada en su rostro mugriento y sin afeitar. Sus ojos inyectados en sangre aparecían hundidos y ausentes tras haber visto demasiado horror y haber dormido muy poco. El forro de camuflaje de su casco (si no se había destrozado con las rocas) estaba gris por el polvo de coral y tenía un rasgón o dos. Su chaqueta de algodón (originariamente verde) estaba decolorada por el polvo de coral, mugrienta, grasienta debido al aceite de fusil y tiesa como la lona tras empaparse alternativamente de lluvia y sudor y luego secarse. Podía tener agujeros en los codos, y en las rodillas, de resultas de tanto «cuerpo a tierra» sobre la roca coralina. Tenía las botas cubiertas de polvo de coral, de color gris, y los filos del coral le habían desgastado los tacones por completo.

Las manos encallecidas de los soldados de infantería estaban casi ennegrecidas debido a semanas de acumulación de aceite de fusil, repelente para mosquito (un líquido grasiento llamado Skat), tierra, polvo y mugre en general. En términos generales, estaba encorvado y torcido debido al cansancio y al excesivo esfuerzo físico. Si uno se acercaba lo bastante para hablar con él, olía mal.

A la infantería de primera línea le molestaban tremendamente los cazadores de souvenires. Un comandante del 7.º de marines tenía como norma situarlos en primera línea si entraban en su zona. Sus hombres se aseguraban de que los «visitantes» se quedaran allí hasta que sus respectivas unidades en las áreas de retaguardia no los reclamaran.

Durante un período de tranquilidad en nuestros ataques contra Five Sisters, me encontraba en un destacamento de transporte de munición y estaba hablando con un amigo fusilero tras pasarle unas bandoleras. Reinaba la calma y nos habíamos sentado en los laterales de su trinchera, poco profunda, mientras su compañero traía raciones K. (Por reinar la calma quiero decir que no nos estaban disparando. Sin embargo, siempre se oía el sonido de disparos en algún lugar de la isla). Dos cazadores de souvenires cuidados, limpios y de aspecto descansado que llevaban gorras de faena de tela verde en lugar de cascos y no portaban armas pasaron ante nosotros en dirección a Five Sisters, a varios cientos de metros de distancia. Cuando se encontraban unos cuantos pasos por delante de nosotros, uno de ellos se detuvo y se dio la vuelta, justo cuando yo estaba a punto de gritarles que tuvieran cuidado.

El hombre nos llamó para preguntarnos:

—Eh, amigos, ¿dónde está la primera línea?

—Acabáis de cruzarla —respondí con serenidad.

El segundo cazador de souvenires dio media vuelta. Se miraron el uno al otro y luego a nosotros, boquiabiertos. A continuación, se agarraron las viseras de las gorras y partieron a paso ligero hacia la retaguardia. Levantaron polvo y nunca volvieron la vista atrás.

—Maldita sea, Mazo, tendrías que haberlos dejado seguir para que se llevaran un buen susto —me reprendió mi amigo.

Repuse que no podíamos dejar que se encontraran con un francotirador.

Ataque de infantería mecanizada en Horseshoe. Mirando hacia el Five Brothers (izquierda), cerro Walt (derecha) y Colina 140 (al fondo, al centro). Fotografía del USMC.

—Esos cabrones de retaguardia se lo tienen bien merecido.

—Y llaman marines a estos tipos —refunfuñó. (Para ser justos debo añadir que algunas tropas de servicio de retaguardia se ofrecieron voluntarios e hicieron de camilleros).

Según nuestra miope opinión, sólo respetábamos y admirábamos a aquellos a los que les disparaban, y al diablo con todos los demás. Esta actitud resultaba injusta para con los no combatientes que llevaban a cabo tareas esenciales, pero la guerra nos había insensibilizado tanto que éramos incapaces de hacer evaluaciones imparciales.

La muerte de un líder

El 5 de octubre (D+20) el 7.º de marines ya había perdido casi tantos hombres como el 1.º de marines. El regimiento estaba acabado como fuerza de asalto. El 5.º de marines, el último de los regimientos de infantería de la 1.ª División de marines, comenzó a relevar al 7.º de marines ese día. Algunos hombres del maltrecho regimiento resultarían muertos o heridos en posteriores acciones en las cañadas y valles que se encontraban entre los cerros de Peleliu, pero el 7.º de marines estaba acabado como fuerza ofensiva para la campaña.

El 7 de octubre, el 3/5 realizó un asalto por una gran cañada llamada Horseshoe Valley, conocida comúnmente como Horseshoe. Había numerosos cañones pesados enemigos en cuevas y emplazamientos en los cerros que bordeaban Horseshoe por el oeste, el norte y el este. Se suponía que nuestro batallón debía destruir todos los que pudiera. Contábamos con el apoyo de seis carros blindados del ejército ya que habían relevado al 1.er Batallón de carros de combate de la infantería de marines el 1 de octubre para enviarlo de regreso a Pavuvu. Alguien supuso erróneamente que no se necesitarían más vehículos blindados en Peleliu.

Me imagino que no relevaron al 1.er Batallón de carros de combate porque los hombres estuvieran «terriblemente agotados y depauperados» —la razón oficial que se ofreció—, sino porque lo estaban las máquinas. Las máquinas se desgastaban o necesitaban una puesta a punto, pero se esperaba que los hombres aguantaran. Se consideraba que los carros de combate, carros anfibios, camiones, aviones y buques eran valiosos y difíciles de remplazar allá en medio del Pacífico. Se ocupaban con cuidado de su mantenimiento y no se los exponía innecesariamente al desgaste o la destrucción. De los hombres, de los soldados de infantería en particular, simplemente se esperaba que aguantaran más de los límites de la resistencia humana hasta que los mataran, los hirieran o se desplomaran debido al agotamiento.

El aterrador fuego de artillería de nuestros enormes cañones precedió a nuestro ataque contra Horseshoe. Los obuses silbaron y aullaron en dirección a las crestas durante dos horas y media. Los morteros también aportaron su granito de arena. El éxito del ataque resultó sorprendente. No se aseguró Horseshoe, pero se dio muerte a numerosos japoneses. Asimismo, destruimos un gran número de cuevas que albergaban cañones pesados, pero sólo después de que varios carros blindados recibieran impactos desde allí.

El coronel Harold Bucky Harris del 5.º de marines, discute el apoyo aéreo con algunos de sus oficiales: (de izquierda a derecha) teniente coronel J. R. Bailey, Harris, comandante John Gus Gustafson, teniente coronel Lewis Walt y comandante Gordon Gayle. Peleliu. Fotografía del USMC.

A juicio de los marines, los servidores de los carros de combate hicieron un buen trabajo. Allí los vehículos blindados operaron acompañados de nuestros fusileros. Se trató de un caso de apoyo mutuo. Los carros blindados subían hasta las cuevas y disparaban dentro a bocajarro con sus cañones de 75 mm: «zas pum». Daba la impresión de que sus ametralladoras no se detenían nunca. Un carro de combate al que los fusileros dejaran solo estaba condenado a una destrucción segura por parte de equipos suicidas enemigos con minas. Y los fusileros obtenían mucha protección de los vehículos.

Prácticamente la única ocasión que conozco en la que los carros de combate intentaron operar sin fusileros en el Pacífico fue en Okinawa. Como era de esperar, los japoneses destruyeron la mayor parte de aquellos vehículos. Los carros blindados de la infantería de marines siempre operaban con fusileros, como un perro con sus pulgas. Pero en el caso de los carros de combate y los fusileros, el beneficio era mutuo.

Tras el ataque del 7 de octubre contra Horseshoe, el 3/5 se retiró a cierta distancia de los cerros. Poco después, subimos de nuevo hacia la parte septentrional de la isla.

Entre el 8 y el 11 de octubre, emplazamos nuestros morteros de 60 mm entre el camino del oeste y la estrecha playa. Sólo nos encontrábamos a unos metros del agua. Situados de este modo, disparamos por encima del camino del oeste, más allá de nuestra primera línea, y hacia los cerros. Teníamos un observador en algún lugar al otro lado de la carretera que nos enviaba órdenes por el teléfono autoalimentado.

Mantuvimos un enérgico ritmo de tiro porque los nipones se habían infiltrado en posiciones situadas en el cerro que se encontraba junto al camino y estaban disparando sobre los vehículos y las tropas con consecuencias mortíferas. Nuestro fuego de mortero ayudó a inmovilizarlos y acabar con ellos. Disponíamos de buenos emplazamientos de artillería entre unas rocas y contábamos con la protección de una franja de denso follaje que se hallaba entre nuestra posición y el camino y, por lo tanto, del enemigo situado más allá en el cerro.

Yo estaba muy confundido respecto a dónde habíamos dejado nuestra compañía. Un suboficial me explicó que habían separado temporalmente a nuestros morteros de la Compañía K y que estábamos apoyando a otra unidad a la que los francotiradores tenían en apuros. El enemigo disparaba desde posiciones que resultaban casi imposibles de localizar y atacaban a todo el que podían, incluso a los heridos a los que evacuaban en carros anfibios. Al bajar a toda velocidad por el camino del oeste hacia el puesto de socorro del regimiento, más de un desesperado conductor de carro llegó y se encontró a su indefensa carga masacrada.

Mientras nos encontrábamos en esta posición éramos vulnerables en especial a los infiltrados, que podrían acercarse sin que los viéramos por la playa así como desde el agua, a nuestra espalda. Por la noche hacíamos vigilancia en todas direcciones; en este lugar no había tropas amigas en nuestra retaguardia, sólo la orilla del agua a unos tres metros y después el arrecife cubierto de mar. El agua sólo llegaba a la altura de las rodillas durante un buen trecho. Los japoneses se adentrarían caminando, avanzarían por el arrecife y saldrían detrás de nosotros.

Una noche, mientras yo disparaba cohetes-bengala, James T. Jim Burke, un marine al que llamábamos El Fatalista, se ocupaba del mortero número uno. Entre las descargas, podía verlo sentado sobre su casco junto a su arma, vigilando nuestra izquierda y retaguardia.

—Eh, Mazo, déjame ver tu carabina un momento —susurró con toda tranquilidad con su actitud lacónica habitual.

Llevaba una pistola del 45 que no resultaba demasiado útil a mucha distancia. Le pasé mi carabina. No sabía qué había visto, así que seguí su mirada mientras apuntaba mi carabina hacia el mar. Bajo la pálida luz, una figura imprecisa se movía lenta y silenciosamente por el arrecife paralela a la costa entre el agua poco profunda. El hombre no podía encontrarse a más de treinta metros o no lo habríamos visto a la tenue luz de la luna. No cabía ninguna duda de que se trataba de un japonés intentando alejarse un poco más hasta donde pudiera llegar a tierra sin que lo vieran y acercarse sigilosamente a nuestros morteros.

Ni dar el alto ni pedir la contraseña se consideraba siquiera en una situación como esa. Ningún marine recorrería sigilosamente el arrecife de noche. El Fatalista apoyó los codos en las rodillas y apuntó con cuidado mientras la figura se movía lentamente por la vítrea agua en calma. Dos rápidos disparos y la figura desapareció.

El Fatalista volvió a colocar el seguro, me pasó la carabina y dijo:

—Gracias, Mazo.

Parecía tan indiferente como siempre.

Durante la mañana del 12 de octubre, un suboficial nos trajo la noticia de que debíamos levantar nuestras armas. La sección de morteros iba a reincorporarse a la Compañía K. Recogimos el equipo y los morteros. Snafu, George Sarrett y yo nos subimos a un jeep que estaba aparcado en una parte protegida del camino. Tuvimos que agarrarnos porque el conductor partió con una sacudida en medio de una nube de polvo y bajó como un loco por el camino del oeste bordeado por el cerro plagado de francotiradores. Fue la primera —y única— vez que viajé en jeep durante todo mi servicio. Supuso un día lleno de experiencias.

Poco después, el conductor se detuvo y nos dejó bajar en un área de suministro donde aguardamos a un suboficial que iba a guiarnos hacia los cerros. El resto de los servidores de mortero de la Compañía K llegó en ese preciso momento con instrucciones de alcanzar la compañía. Levantamos nuestros morteros y otras armas y el equipo, y nos dirigimos al otro lado del camino. Rodeamos con cuidado el extremo del cerro y luego subimos por un angosto valle lleno de árboles destrozados que sobresalían aquí y allá en las laderas, en medio de masas de coral de ángulos extraños.

Johnny Marmet bajó a grandes zancadas la pendiente del valle para reunirse con nosotros cuando comenzábamos a ascender. Incluso antes de poder verle bien la cara, por su modo de caminar supe que pasaba algo terrible. Se acercó tambaleándose a nosotros mientras aferraba con nerviosismo la correa de la metralleta que llevaba colgada al hombro. No había visto nunca a Johnny nervioso, ni siquiera bajo el bombardeo más intenso, al que parecía considerar sólo un fastidio que obstaculizaba el desempeño de su trabajo.

Tenía el cansado rostro contraído de emoción, el entrecejo muy fruncido y los ojos inyectados de sangre llorosos. Resultaba obvio que tenía que contarnos algo espantoso. Nos detuvimos arrastrando los pies.

En lo primero que pensé fue que los japoneses habían metido miles de tropas desde el norte de Palaos y que nunca saldríamos de la isla. No, tal vez el enemigo había bombardeado alguna ciudad estadounidense o había hecho huir a la armada como había sucedido en Guadalcanal. Mi imaginación se desbordó, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que estábamos a punto de escuchar.

—Hola, Johnny —lo saludó alguien cuando llegó a nuestra altura.

—Muy bien, chicos, organicémonos aquí —indicó mirando en todas direcciones salvo a nosotros. (Esto resultaba algo extraño porque Johnny no se mostraba reacio en lo más mínimo a mirar a los ojos a la muerte, al destino o al mismísimo general).

»Bueno, gente; bueno, tíos —repitió, claramente azorado. Un par de hombres se miraron con aire socarrón—. El jefe ha muerto. Han matado a Ack Ack —soltó por fin Johnny, luego apartó la mirada de nosotros con rapidez.

Me quedé atónito y me sentí asqueado. Dejé caer mi bolsa de munición, me alejé de los demás, me senté sobre mi casco y sollocé sin hacer ruido.

—Esos malditos hijos de puta de ojos rasgados —gimió alguien a mi espalda.

Ni en mis fantasías más descabelladas había considerado la muerte del capitán Haldane. Un continuo torrente de muertos y heridos nos abandonaba pero, no sé por qué, supuse que Ack Ack era inmortal. Nuestro jefe de compañía representaba estabilidad y determinación en un mundo de violencia, muerte y destrucción. Ahora habían apagado su vida. Nos sentimos perdidos y desamparados. Fue el peor pesar que soporté durante toda la guerra. Los años que han transcurrido desde entonces no lo han atenuado en lo más mínimo.

El capitán Andy Haldane no era un ídolo. Era humano. Pero comandaba nuestros destinos individuales en las condiciones más duras con la mayor compasión. Sabíamos que nunca podrían reemplazarlo. Era el mejor oficial de marines que he conocido. La pérdida de tantos buenos amigos en Peleliu y Okinawa me dolió enormemente. No obstante, para todos nosotros la muerte de nuestro jefe de compañía en Peleliu fue como perder a un padre con el que contábamos para nuestra seguridad; no nuestra seguridad física, porque sabíamos que eso era algo que estaba fuera de nuestro alcance en combate, sino nuestra seguridad mental.

Algunos hombres lanzaron su equipo al suelo con violencia. Todo el mundo maldecía y se restregaba los ojos.

Al final, Johnny recobró la compostura y dijo:

—Bueno, chicos, vámonos.

Recogimos los morteros y las bolsas de munición. Mientras sentíamos como si nuestro loco mundo se nos hubiera venido abajo por completo, subimos penosamente, despacio y en silencio, en fila india por el valle salpicado de escombros para reincorporarnos a la Compañía K.

Así finalizó la extraordinaria carrera militar de un magnífico oficial que se había distinguido en Guadalcanal, Cabo Gloucester y Peleliu. Habíamos perdido a nuestro líder y a nuestro amigo. Nuestras vidas nunca volverían a ser lo mismo. Pero regresamos al horrible asunto que teníamos entre manos.

El hedor de la batalla

Johnny nos guio hacia la cima de la colina 140 a través de un revoltijo de rocas. La línea de la Compañía K estaba emplazada a lo largo del borde de roca y montamos los morteros en una depresión poco profunda, a unos veinte metros por detrás. Los fusileros y los servidores de las ametralladoras situados por delante de nosotros se encontraban apostados entre las rocas, mirando al este, hacia el cerro Walt y el extremo septentrional del tristemente célebre Horseshoe. Ya habíamos atacado aquel valle antes desde el extremo sur. Desde el borde de la colina 140, el contorno de roca caía formando un precipicio vertical hasta un cañón situado debajo. Nadie podía levantar la cabeza por encima de la roca del borde sin atraer de inmediato intenso fuego de fusil y ametralladora.

Los enfrentamientos alrededor de la zona eran tan mortíferos como siempre, pero de un tipo distinto al de los primeros días de la campaña. Los japoneses lanzaban pocas descargas de artillería o morteros, sólo un par de disparos cada vez cuando estaban convencidos de ocasionar el mayor número de bajas posible. Normalmente lo lograban y luego protegían las armas para evitar que los descubrieran. A veces se instalaba una calma inquietante. Sabíamos que estaban por todas partes en las cuevas y fortines. Sin embargo, no había disparos en nuestra área, sólo el sonido de los que se producían en otros lugares. El silencio le añadía algo de irrealidad a los valles.

Si pasábamos de cierto punto, los nipones abrían fuego de pronto con fusiles, ametralladoras, morteros y artillería. Era como si estallara una repentina tormenta. Las más de las veces teníamos que retirarnos, y ningún hombre de la compañía había visto a un enemigo vivo por ninguna parte.

Para entonces no podían esperar repelernos ni que les enviaran refuerzos. Desde ese momento en adelante, mataron únicamente por matar, sin esperanza y sin un propósito más elevado. Luchábamos en los cerros y valles de Peleliu, en un terreno en el que la mayoría de los estadounidenses no podía ni siquiera imaginar, contra un enemigo distinto a todo lo que la mayoría de los estadounidenses podía creer.

El sol se nos echaba encima como una lámpara de calor gigante. Una vez vi cómo una granada de fósforo olvidada explotaba sobre el coral debido al intenso calor del sol. Siempre protegíamos del sol las pilas de proyectiles de mortero con un pedazo de una caja de munición para evitar esto.

Las lluvias esporádicas que caían en el coral simplemente se evaporaban como vapor en el pavimento caliente. El aire era bochornoso y sofocante. A dondequiera que fuéramos en los cerros, el aire caliente y húmedo apestaba con el hedor de la muerte. Un viento fuerte no suponía un alivio; simplemente traía el horroroso olor de una zona adyacente. Los cadáveres japoneses yacían donde caían, entre las rocas y en las laderas. Resultaba imposible cubrirlos. Por lo general no había tierra que se les pudiera echar encima con las palas, sólo el coral duro e irregular. Los muertos del enemigo se pudrían donde habían caído. Se los podía ver por todas partes, en posiciones grotescas, con rostros hinchados y expresiones sonrientes, con los dientes salidos.

Cuesta transmitirle a alguien que no lo ha experimentado el tremendo horror de tener el sentido del olfato saturado constantemente con el asqueroso olor a carne humana en descomposición día tras día, noche tras noche. Los hombres de un batallón de infantería reciben una horrenda dosis de esto durante una batalla larga y prolongada como Peleliu. En el trópico, los cadáveres se hinchan y despiden un espantoso hedor a las pocas horas de morir.

Siempre que podíamos, trasladábamos a los marines muertos a la retaguardia de la posición de la compañía. Allí normalmente los tendían en camillas y los cubrían con capotes que se extendían sobre la cabeza del cadáver hasta los tobillos. Rara vez vi un marine muerto sin cubrir, con la cara expuesta al sol, la lluvia y las moscas. No sé por qué, pero parecía indecente no cubrir a nuestros muertos. Sin embargo, a menudo los muertos podían permanecer algún tiempo en las camillas y descomponerse mucho antes de que las atareadas dotaciones de registro de tumbas pudieran llevárselos para sepultarlos en el cementerio de la división, cerca del aeródromo.

Durante los enfrentamientos que tuvieron lugar alrededor de los Umurbrogol, se produjo un movimiento constante por parte de una compañía de marines cansada y diezmada a la que relevaba otra compañía un poco menos cansada y diezmada. Daba la impresión de que rotábamos de una parte del frente especialmente peligrosa a una que lo era algo menos y vuelta a empezar.

Hubo ciertas áreas de las que entramos y salimos varias veces mientras la campaña seguía su agotador y sangriento transcurso. En muchas de estas zonas me familiaricé bastante con la imagen de ciertos cadáveres enemigos en concreto, como si fueran un mojón. Resultaba truculento contemplar las fases de descomposición pasar de recién muerto a la hinchazón, a la pudrición infestada de gusanos, a los huesos parcialmente expuestos; como si se tratara de un reloj biológico que marcara el inexorable paso del tiempo. Cada vez que mi compañía pasaba por uno de estos mojones éramos menos.

Cuando nos trasladábamos de una posición, podía definir las áreas que ocupaba cada compañía de fusiles mientras entrábamos en ese sector. Detrás de la posición de cada compañía había una pila de munición y suministros, y las inevitables hileras de cadáveres bajo sus capotes. Podíamos establecer lo duro que era ese sector de la línea por el número de muertos. Verlos así siempre me llenaba de ira contra la guerra y comprendía que era un desperdicio sin sentido. Me deprimía mucho más que mi propio miedo.

Sumado al espantoso hedor de los muertos de ambos bandos, por todas partes se percibía el repugnante olor a excrementos humanos. En la mayor parte de Peleliu resultaba prácticamente imposible llevar a cabo medidas sanitarias de campaña elementales debido a la superficie rocosa. Las medidas sanitarias de campaña durante las maniobras y el combate recaían en cada hombre. En resumen, en circunstancias normales, cubría sus excrementos con una palada de tierra. Por la noche cuando no se atrevía a salir de su trinchera, simplemente utilizaba el cilindro de una granada o una lata de ración vacíos, la lanzaba fuera de su hoyo y le echaba tierra encima al día siguiente si no se encontraba bajo intenso fuego enemigo.

En Peleliu, sin embargo, salvo a lo largo de las zonas de playa y las ciénagas, resultaba casi imposible cavar en la roca coralina. Por consiguiente, miles de hombres —la mayoría de ellos alrededor de los Umurbrogol, en los cerros, muchos con graves casos de diarrea y luchando durante semanas en una isla de diez kilómetros por tres— no pudieron ocuparse de las medidas sanitarias de campaña básicas. Esta negligencia fundamental provocó que una atmósfera tropical ya de por sí pútrida se volviera inconcebiblemente repugnante.

Además de esto también estaba el olor de miles de raciones japonesas y estadounidenses desechadas y podridas. Cada vez que respirabas inhalabas aire caliente y húmedo cargado de incontables olores repugnantes. Sentía como si los pulmones no se me fuesen a limpiar nunca de todos aquellos fétidos vapores. Puede que las cosas no fueran así en el aeródromo ni en otras zonas donde estuvieran acampadas las tropas de servicio, pero alrededor de la infantería en los Umurbrogol el hedor sólo variaba de nauseabundo a insoportable.

En este entorno lleno de inmundicia, las moscas, que de todas formas abundan en el trópico, experimentaron una explosión demográfica. Esta especie no era la poco imponente mosca doméstica común (cuya sola presencia en un restaurante basta para provocar que la mayoría de los estadounidenses de hoy en día declaren que el lugar no es apto para servir comida al público).

La mosca más común de Peleliu era la enorme moscarda o mosca azul. Esta criatura cuenta con un cuerpo gordo de un tono azul verdoso metálico y las alas a menudo producen un zumbido al volar.

El nuevo insecticida DDT se pulverizó sobre las áreas de combate de Peleliu por primera vez en el mundo. Se suponía que reducía la población de moscas adultas mientras los marines seguían luchando en los cerros, pero yo nunca noté que el número de moscas disminuyera.

Con los cadáveres, los excrementos humanos y las raciones podridas desperdigados por los cerros de Peleliu, aquellos asquerosos insectos eran tan grandes, estaban tan hartos y eran tan perezosos que algunos apenas podían volar. No se los podía espantar ni ahuyentar de una lata de raciones o una chocolatina. Con frecuencia se caían del borde de mi taza dentro del café. Hasta teníamos que sacudir la comida para que las moscas se soltaran, e incluso entonces a veces se negaban a moverse. Normalmente tenía que mantener en equilibrio mi lata de estofado sobre la rodilla y llevarme la cuchara a la boca con la mano derecha mientras sacaba a aquellas remolonas criaturas del estofado con la izquierda. Se resistían a moverse, no se dejaban ahuyentar. Resultaba repugnante, como mínimo, observar cómo aquellas grandes y gordas moscardas dejaban un cadáver y pululaban por nuestras raciones C.

Incluso aunque ninguno de nosotros tenía mucho apetito, aun así teníamos que comer. Un modo de evitar el problema de las moscas era comer después de que se pusiera el sol o antes de que saliera, cuando los insectos estaban inactivos. La comida entonces tenía que ser sin calentar, porque no se podían utilizar tabletas de sterno ni otra forma de luz después del anochecer. Era un modo seguro de atraer disparos de francotiradores enemigos.

Cada mañana, justo antes de que saliera el sol, cuando todo estaba bastante tranquilo, podía oír un zumbido constante como de abejas en una colmena mientras las moscas entraban en actividad. Se levantaban como un enjambre de abejas de los cadáveres, desperdicios, rocas, maleza y cualquier otro sitio en el que se hubieran posado para pasar la noche. Había tal cantidad que resultaba increíble.

Grandes cangrejos de tierra se arrastraban por los cerros de noche, atraídos por los cadáveres. Era imposible distinguir el susurro que causaban del ruido de los japos que merodeaban. Respondíamos lanzando una granada en dirección al sonido.

Además de cadáveres putrefactos y residuos orgánicos, los restos de equipos destrozados y gastados fueron aumentando mientras la batalla se prolongaba y el tamaño del área de combate de los Umurbrogol disminuía lentamente. Los desechos del encarnizado combate estaban desparramados por los cerros y quebradas. Había restos de la batalla por todas partes y se hicieron más perceptibles mientras las semanas se alargaban.

Aún puedo ver con claridad el paisaje alrededor de una posición en concreto que ocupamos durante varios días. Se trataba de un escenario de destrucción y desolación que ninguna ficción podría inventar. La zona recorría el borde sudoccidental del área de los Umurbrogol, donde se habían librado feroces enfrentamientos desde el segundo día de batalla (16 de septiembre). El 1.º de marines, el 7.º de marines y ahora el 5.º de marines habían luchado sucesivamente contra la misma sección de cerros. Nuestro exhausto batallón, el 3/5, se situó en el frente para relevar a otro batallón un poco más exhausto. Fue el mismo agotador traslado de siempre de una cansada y diezmada unidad para relevar a otra cuyos sudorosos hombres se retiraban penosamente de sus posiciones como zombis ojerosos, encorvados, mugrientos y con barba.

Los fusileros y servidores de ametralladoras de la Compañía K subieron por el empinado cerro y se introdujeron en las grietas y hoyos de la compañía a la que relevamos. Se dieron órdenes de que nadie asomase la cabeza para mirar a lo alto del cerro porque los disparos de fusil y ametralladora enemigos acabarían en el acto con el que lo hiciera.

Como de costumbre, las tropas que se retiraban ofrecieron a nuestros hombres todos los datos sobre las condiciones de la zona: qué tipo de fuego esperar, lugares de peligro concretos y posibles rutas de infiltración por la noche.

Mi mortero se situó en un foso que ocupaba uno de los morteros de 60 mm de la compañía a la que estábamos relevando. El foso del mortero se encontraba entre unas rocas de coral, a unos veinte metros del pie del cerro. Un marine jovencísimo estaba terminando de abrochar la correa de cuero alrededor del bípode y el tubo de su mortero de 60 mm cuando me acerqué a la posición y dejé en el suelo mi pesada bolsa de munición. Me senté sobre el casco y comencé a hablar con él mientras el resto de nuestro pelotón se situaba en sus posiciones. Cuando el joven levantó la mirada, me impresionó la expresión de angustia de su rostro. No parecía alegrarse, como debería, de que lo relevaran.

—Estaos atentos a los japos por la noche, chicos. Dos de esos cabrones entraron en este foso anoche e hirieron a nuestro artillero y al ayudante —dijo.

Me contó con voz tensa que la dotación estaba tan ocupada disparando el mortero la noche anterior que dos lograron acercarse sigilosamente al foso sin que los descubrieran. Saltaron dentro e hirieron a los dos hombres que accionaban el mortero antes de que unos portamuniciones que se encontraban cerca los mataran. Los marines heridos habían sido evacuados, pero uno de ellos había muerto y el otro estaba en mal estado. Habían arrojado los cuerpos de los japoneses en unos arbustos cercanos.

El hombre que me estaba narrando la tragedia y otro que se encontraba en cuclillas junto al foso del mortero habían sido portamuniciones pero ahora habían asumido nuevos deberes como artillero y ayudante. Me fijé que, cuando el nuevo artillero plegó y ató la correa de su arma para marcharse, pareció mostrarse reacio a tocar el fondo o los lados del emplazamiento. Cuando se fue y nos acercamos al foso para montar nuestro mortero vi por qué. Los laterales y el fondo de coral blanco estaban salpicados y manchados con la sangre de sus dos compañeros.

Después de emplazar nuestra arma, reuní algunos pedazos grandes de cartón de cajas de ración y munición, y los usé para cubrir el fondo del foso lo mejor que pude. Unas moscardas gordas y perezosas no parecían dispuestas a marcharse de la roca teñida de sangre.

Ya hacía mucho tiempo que me había acostumbrado a ver sangre, pero la idea de sentarme en aquel foso era demasiado para mí. Sentarse en la sangre que un compañero había derramado sobre el coral parecía casi como dejar a nuestros muertos sin enterrar. Advertí que mi compañero miraba con aprobación mi labor cuando regresó después de recibir órdenes. Aunque nunca hablamos del tema, al parecer pensaba lo mismo que yo. Mientras contemplaba las manchas en el coral, recordé algunas de las elocuentes frases de políticos y periodistas sobe lo «gallardo» que es para un hombre «derramar su sangre por su país», «entregar su sangre vital como sacrificio», etcétera. Esas palabras parecían tan absurdas… Las moscas eran las únicas que se beneficiaban.

El viento soplaba con fuerza. Una lluvia menuda caía de un cielo plomizo que daba la impresión de colgar justo encima de la cima del cerro. Los árboles destrozados y las rocas recortadas que recorrían la cima parecían como una incipiente barba en un mentón sucio. Ya hacía mucho que el fuego de artillería había hecho añicos y pulverizado la mayoría de los árboles y arbustos. Sólo quedaban los grotescos tocones y ramas. Una capa de fino polvo de coral lo cubría todo. Era polvo antes de la lluvia, pero después era un mugriento revestimiento de yeso.

El sobrecogedor tono gris de todo lo que se veía hacía que el cielo, el cerro, las rocas, los tocones, los hombres y el equipo se fundieran en una sucia unidad. Los extraños e irregulares contornos de los cerros y cañones de Peleliu le otorgaban al área una apariencia de otro mundo. La vegetación destrozada y los manchones de un blanco sucio que salpicaban las rocas, donde innumerables balas y fragmentos de obuses habían arrancado las erosionadas superficies grises, contribuían a la irrealidad del paisaje.

La lluvia añadía el toque final. En un campo de batalla, la lluvia dejaba a los vivos más abatidos y desamparados, y a los muertos más patéticos. A mi izquierda yacían un par de cadáveres japoneses hinchados y repletos de gusanos y moscas a los que la lluvia parecía molestar tanto como a mí. Cada uno de los muertos seguía llevando las dos cajas de cuero para cartuchos, una a cada lado de la hebilla del cinturón, cuidadas polainas, zapatos tabi, cascos y mochilas. Junto a cada cuerpo había un fusil Arisaka hecho pedazos y oxidándose que algún marine había destrozado contra una roca para asegurarse de que no volvieran a utilizarlo.

Había latas de raciones C y cajas de raciones K, abiertas y sin abrir, tiradas alrededor de nuestro foso, junto con cilindros desechados de granadas o proyectiles de mortero. Desparramados por el área había cascos estadounidenses, mochilas, capotes, chaquetas, cartucheras, polainas, botas, cajas de munición de todo tipo y cajones. Los jirones de ropa y apósitos tirados, y la inevitable botella de plasma sanguíneo constituían un testimonio mudo de que habían alcanzado a un marine allí.

Muchos tocones de árboles tenían un cinturón de munición de ametralladora tendido encima. Algunos de estos cinturones estaban parcialmente llenos de cartuchos cargados. En medio de todas estas pruebas de un combate violento, pasado y en marcha, me fijé en el hecho de que muchas veces esos cinturones de munición de ametralladora usados, o parcialmente usados, parecían encontrarse dispuestos sobre un tocón o arbusto hecho añicos en lugar de tendidos en el suelo. En combate, muchas veces experimenté una sensación de fascinación por tales trivialidades, sobre todo cuando estaba agotado físicamente y emocionalmente tenso. Muchos veteranos de combate me aseguraron que a ellos también les pasaba.

A nuestro alrededor se extendían la destrucción y los desechos de un intenso combate. Más tarde, en los cerros y campos de arcilla cubiertos de barro de Okinawa, presenciaría escenas similares a una escala aún mayor. Allí el campo de batalla se parecería en cierta medida a otros descritos en la segunda guerra mundial. El del embarrado punto muerto antes de Shuri se asemejaría a las descripciones que había leído sobre la espantosa ciénaga de Flandes, salpicada de cadáveres durante la primera guerra mundial.

Estos, sin embargo, eran los típicos campos de batalla modernos. No se parecían en nada a los cerros de coral de extraños contornos ni a los cañones llenos de escombros del área de los Umurbrogol en Peleliu. Sobre todo de noche, a la luz de las bengalas o en un día nublado, no se asemejaba a ningún otro campo de batalla descrito sobre la faz de la tierra. Se trataba de una pesadilla extraterrestre, sobrenatural y surrealista como la superficie de otro planeta.

Ya he mencionado en varias ocasiones el agotamiento de los marines a medida que transcurría la campaña. Nuestra enorme fatiga tampoco era ningún secreto para los japoneses. Ya el 6 de octubre, nueve días antes de que nos relevaran, un documento capturado informaba que parecíamos estar agotados y que luchábamos con menos agresividad.

La extenuante tensión de un combate intenso y prolongado, la falta de sueño debido a las infiltraciones e incursiones nocturnas, las duras exigencias físicas que nos imponía el accidentado terreno y el calor implacable y sofocante bastaban para hacer que nos desplomáramos de agotamiento. Nunca sabré cómo aguantamos y continuamos luchando. Me sentía tan indescriptiblemente cansado tanto física como emocionalmente que me volví fatalista y empecé a rezar sólo para que mi destino fuera indoloro. La herida del millón de dólares parecía una bendición mayor con el lento transcurrir de cada agotadora hora. Parecía la única escapatoria aparte de acabar muerto o lisiado.

Además del horror y las penurias del combate, cada día me traía una nueva dimensión de terror: fui testigo de una nueva, espantosa y macabra faceta en el caleidoscopio de lo irreal, como si la hubiera diseñado un diabólico espíritu necrófago para provocar que incluso el observador más curtido e insensible retrocediera horrorizado e incrédulo.

Una tarde a última hora, un amigo y yo regresábamos al foso del mortero mientras comenzaba a oscurecer. Pasamos junto a un refugio poco profundo que no habíamos visto antes. Dentro había tres marines muertos. Estaban tendidos en camillas, donde habían fallecido, antes de que sus compañeros se hubieran visto obligados a retirarse. (Por lo general evitaba enfrentarme a estas lastimosas escenas de cadáveres. Nunca pude soportar ver un estadounidense muerto abandonado en el campo de batalla. Por el contrario, la imagen de los cadáveres japoneses no me preocupaba mucho salvo por el hedor y las moscas que alimentaban).

Cuando pasamos por delante del refugio mi amigo gimió:

—¡Por Dios!

Eché un vistazo dentro del refugio y retrocedí lleno de asco y compasión ante lo que vi. Los cuerpos estaban muy descompuestos y casi ennegrecidos. Era de esperar que le sucediera eso a los muertos en el trópico, pero el enemigo había mutilado a esos marines de manera horrorosa. A un hombre lo habían decapitado. La cabeza reposaba sobre su pecho; le habían cercenado las manos por las muñecas y también las habían colocado sobre el pecho, cerca de la barbilla. Me quedé mirando la cara sin dar crédito a lo que veía, al darme cuenta de que los japoneses le habían cortado el pene al marine muerto y se lo habían metido en la boca. El cadáver que se encontraba a su lado había recibido un trato similar. Al tercero lo habían despedazado, lo habían cortado como si se tratara de una res.

Mis emociones cristalizaron en una ira y un odio hacia los japoneses muy superior a nada que hubiera experimentado antes. A partir de ese momento nunca sentí la más mínima lástima ni compasión por ellos, fueran cuales fuesen las circunstancias. Puede que mis compañeros les vaciaran las mochilas y los bolsillos en busca de souvenires y les arrancaran los dientes de oro, pero nunca vi a un marine cometer la clase de mutilación brutal que los japoneses perpetraban si tenían acceso a nuestros muertos. Cuando regresamos al foso, mi compañero me preguntó:

—Mazo, ¿has visto los que los japos les han hecho a esos cuerpos? ¿Has visto lo que los pobres tenían en la boca? —Asentí con la cabeza mientras él continuaba—: ¡Dios, cómo odio a esos!

—Yo también. Son de lo más malvado que hay —fue lo único que pude decir.

Victoria a un alto precio

El 12 de octubre siguió siendo un día lleno de incidentes en la colina 140. Tras la muerte del capitán Haldane por la mañana, montamos nuestros morteros detrás de un obús de 75 mm enclavado en las líneas de la Compañía K. Debíamos dar nuestro apoyo habitual para la compañía, pero también debíamos proporcionar fuego de cobertura a la pieza de artillería.

Johnny Marmet estaba de observador en una grieta en la roca coralina, arriba, cerca del obús, cuando de pronto nos gritó que veía a unos oficiales japoneses a la entrada de una cueva. Por lo visto confiaban en que estaban a resguardo de los disparos estadounidenses y se habían sentado a comer a una mesa, bajo una techumbre de paja.

Johnny nos gritó la distancia y la orden de disparar cinco proyectiles. Snafu ajustó la mira, repitió el alcance de Johnny y exclamó:

—Fuego el uno.

Cogí un proyectil, repetí el alcance y la carga, saqué el número adecuado de incrementos de pólvora, coloqué el pulgar de la mano derecha sobre la anilla de seguridad, la arranqué y dejé caer el obús dentro de la boca. Snafu realineó la mira tras el retroceso, agarró el bípode y gritó:

—Fuego el dos.

Preparé el segundo obús y lo dejé caer en el tubo. No hubo contratiempos y lanzamos todos los proyectiles rápidamente. Escuchamos atentos y tensos a ver si los oíamos estallar en el blanco. Mi corazón marcó el paso de los segundos. Encontrar varios oficiales japoneses juntos era una oportunidad poco común y, de hecho, que se expusieran en Peleliu era aún menos frecuente.

Tras unos segundos de suspense aparentemente interminables, oímos un estruendo sordo cada vez que un obús estallaba sobre el cerro. Sin embargo, algo salió mal. Oí una explosión menos que el número de proyectiles que habíamos disparado. Levantamos la mirada inquietos hacia Johnny, que mantenía los ojos pegados al blanco. Se giró, chasqueó los dedos y dio una patada en el suelo. Nos chilló mirándonos con el ceño fruncido:

—¡Justo en el blanco, en el mismo centro! ¡Pero el primer obús no estalló! ¿Qué diablos ha pasado?

Gruñimos y maldijimos por la frustración. El primer obús había atravesado el techo de paja y los oficiales japoneses se habían lanzado hacia la cueva. Pero el proyectil no hizo explosión. El resto de nuestros disparos también habían dado en el blanco, destrozando y volando en pedazos la techumbre de paja y la mesa. Sin embargo, los oficiales enemigos se encontraban a salvo, en el interior de la cueva. Nuestra precisión milimétrica había sido excepcional para un mortero de 60 mm que se solía utilizar para neutralizar una zona amplia. Nuestra excelente oportunidad se había esfumado por culpa de un obús que no había estallado. Nos pusimos a intentar comprender qué había salido mal.

Todos los miembros de la sección de morteros soltaban maldiciones y gemidos. De pronto, Snafu me acusó de olvidarme de arrancar la anilla de seguridad para armar aquel primer obús. Yo tenía la plena seguridad de que había arrancado la anilla. Argüí que algún empleado de una planta de munición en Estados Unidos había cometido un error al fabricar el proyectil. Snafu no quería aceptarlo y nos enzarzamos en una acalorada discusión. Yo estaba bastante enfadado y frustrado. Habíamos desperdiciado una oportunidad única de vengar la muerte de nuestro oficial al mando. Pero Snafu estaba furioso. Para él era una cuestión de orgullo porque él era el artillero y, por lo tanto, estaba al mando de la dotación de nuestro mortero.

Snafu era un buen marine y un servidor de mortero experto. El modo en el que desempeñaba sus funciones no tenía absolutamente nada en común con su apodo: «Situación normal: estamos jodidos». Opinaba que decía muy poco a su favor que una oportunidad de acabar con varios oficiales nipones hubiera fracasado porque su ayudante no había arrancado la anilla de seguridad de un proyectil. Se enorgullecía de un recorte de prensa del periódico de su ciudad natal, en Luisiana, que describía la efectiva lluvia de disparos que su mortero había lanzado sobre los japos durante los sangrientos enfrentamientos por la colina 660 en Cabo Gloucester. Snafu era un tipo excepcional respetado por todos. A los chicos les encantaba tomarle el pelo por lo de su mortero en la colina 660, y a él le encantaba. Sin embargo, el desastre que se hubieran escapado vivos esos oficiales enemigos era otra cuestión.

Mientras discutíamos, yo sabía que a menos que pudiera probar que el fallo del proyectil no había sido culpa mía, Snafu y los demás supervivientes de Peleliu de la Compañía K nunca me dejarían olvidarlo. Gracias a Dios, la suerte me sonrió. Sólo habíamos disparado un par de proyectiles para alinear el arma antes de que Johnny nos ordenara que atacáramos a los japoneses. Por consiguiente, llevaba un recuento preciso del número de obuses que habíamos lanzado desde esa posición. Mientras Snafu despotricaba, revisé a cuatro patas el perímetro más cercano al arma. Con increíble buena suerte, encontré lo que estaba buscando en medio del polvo de coral. Recuperé la anilla de seguridad de cada proyectil que habíamos disparado.

Se los tendí a Snafu y le solté:

—Muy bien, cuéntalos y luego dime si no arranqué las anillas de todos estos obuses.

Los contó. Sabíamos que ningún otro mortero de 60 mm había ocupado esa posición, así que todas las anillas eran nuestras. Me daba rabia que el proyectil no hubiera estallado y que los japoneses hubieran escapado, pero me alegraba mucho de que no se debiera a mi falta de cuidado. No volví a oír hablar del fallo del proyectil. Todos queríamos olvidarlo.

Aquel día también nos llegó la noticia de que el alto mando había declarado que la «fase de asalto» de la operación de las Islas Palaos había concluido. Mis compañeros hicieron muchos comentarios blasfemos e irreverentes expresando su opinión de que nuestros mandos estaban locos de remate si pensaban que eso era válido para Peleliu.

—Un oficial de la división tiene que venir aquí y decirle a los malditos japos que la «fase de asalto» se ha acabado —gruñó un hombre.

Después del anochecer, los japoneses se volvieron a infiltrar en algunas de las posiciones de las que los habíamos expulsado. Se trató de la habitual noche infernal en los cerros, en la que marines agotados intentaron rechazar a unos nipones increíblemente agresivos que se colaban por todas partes. Hubo bengalas de mortero, obuses de gran potencia, granadas y fuego de armas ligeras. Estaba tan cansado que me mantuve un ojo abierto con los dedos de una mano para seguir despierto mientras agarraba una granada u otra arma con la otra mano.

Al día siguiente, 13 de octubre, el 3/5 recibió la orden de reanudar la ofensiva y formar una cuña en la colina 140. Nuestro batallón era la única unidad del 5.º de marines que seguía en el frente y al que se le ordenó atacar. Los francotiradores causaron estragos por todas partes. Mientras disparábamos fuego de cobertura para nuestros agotados fusileros, me dio la impresión de que el combate no terminaría nunca. Nuestra artillería lanzó apoyo pesado. A la mañana siguiente, 14 de octubre, los Corsairs llevaron a cabo un ataque con napalm contra los japoneses situados a nuestra derecha. La compañía I realizó un asalto de exploración después de que los intensos disparos de los francotiradores detuvieran una descarga de morteros. Las compañías K y L mejoraron sus posiciones y dispusieron más sacos de arena y alambre de espino.

Los intentos del batallón de atacar se parecían a los jadeos de una cansada locomotora a vapor, que tirara de su hilera de vagones por una empinada cuesta. Lo conseguíamos a duras penas. Corrió el rumor de que al día siguiente nos relevarían tropas del ejército, pero mi cinismo me impedía creerlo.

Encontramos unos fusiles y unas granadas japonesas. Ocultas bajo unos trozos de hierro, descubrí dos cajas que contenían cerca de una docena de granadas japonesas. Le sugerí a un suboficial que nos las lleváramos por si las necesitábamos durante la noche que se avecinaba, pero él repuso que podríamos cogerlas después si era necesario. Nos pusimos a trabajar con nuestro mortero y la primera vez que volví la mirada hacia las cajas, los cazadores de souvenires habían llegado y las estaban vaciando. Otro servidor de mortero y yo les gritamos a esos carroñeros. Se marcharon, pero todas las granadas japonesas habían desaparecido.

Una oleada de esperanza y entusiasmo recorrió las filas aquella tarde cuando nos confirmaron de fuentes fiables que el ejército nos relevaría a la mañana siguiente. Esa noche dormí menos que nunca. Con el final a la vista, no quería que me cortaran el cuello en el último momento.

A lo largo de la mañana del 15 de octubre, soldados del 2.º Batallón del 321.º Regimiento de infantería de la 81.ª División de infantería (los Wildcats) comenzaron a entrar en fila india en nuestra área. ¡No podía creerlo! ¡Por fin nos iban a relevar!

Mientras los soldados pasaban en fila por delante de nosotros y se situaban en posición, un compañero entrecano que estaba sentado en cuclillas sobre su casco abollado los observó con ojo crítico y comentó:

—Mazo, estos caras de perro no me convencen. Fíjate en cuántos llevan gafas, y tienen pinta de ser lo bastante viejos para ser mi padre. Además, los bolsillos de los pantalones parecen muy vacíos.

—Para mí están bien. Son nuestros reemplazos —contesté.

—Supongo que tienes razón. Gracias a Dios que están aquí —añadió pensativo.

No obstante, sus observaciones eran correctas, ya que la mayoría de nuestros compañeros no habían cumplido los veintiún años y los pantalones del ejército tenían grandes bolsillos laterales donde metíamos de todo.

—Nos alegramos un montón de veros, chicos —le dije a uno de los soldados.

Simplemente me sonrió y contestó:

—Gracias.

Yo sabía que él no estaba contento de encontrarse allí[35].

El relevo, que se había desarrollado sin contratiempos, se completó antes de las 11:00, y nos pusimos en marcha hacia la zona de defensa septentrional de Peleliu. Nuestro batallón se desplegó a lo largo del camino del este, mirando al mar, donde debíamos detener cualquier contradesembarco que los japoneses pudieran intentar.

Mi mortero se emplazó cerca del camino, de manera que pudiéramos disparar contra la franja de manglar que se extendía entre la estrecha playa y el mar, así como camino arriba, hacia el área de los Umurbrogol, si era necesario. En un cerro a nuestra retaguardia el resto de la compañía se atrincheró. Permanecimos hasta la última semana del mes.

El área estaba en calma. Nos relajamos todo lo que pudimos, con el persistente temor de que podrían mandarnos al frente otra vez si surgía una emergencia.

Nos enteramos de que nuestro batallón se marcharía de Peleliu en cuanto hubiera un buque disponible para transportarnos de regreso a Pavuvu. Por el día descansábamos e intercambiábamos souvenires, pero debíamos permanecer alerta por la noche ante un posible movimiento japonés. Al sur se oía el constante tableteo de las ametralladoras y el ruido sordo de los morteros y la artillería. Era la 81.ª División de infantería, que mantenía la presión alrededor del área de los Umurbrogol.

Un amigo me dijo un día que tenía que enseñarme un souvenir excepcional. Nos sentamos en una roca y sacó con cuidado un paquete de su mochila. Desenvolvió capas de papel parafinado que al principio había servido para cubrir raciones y me tendió su premio con orgullo para que lo viera.

—¿Te has vuelto asiático? —solté jadeando—. Sabes que no te puedes quedar eso. Seguro que un oficial te va a sancionar —lo reconvine a la vez que clavaba la mirada horrorizado en la ajada mano humana que había desenvuelto.

—Ah, Mazo, nadie dirá nada. Tengo que secarla al sol un poco más para que no apeste —contestó mientras la colocaba cuidadosamente en una roca.

Me explicó que pensaba que una mano japonesa sería un souvenir más interesante que los dientes de oro. Así que cuando encontró un cadáver que se estaba secando al sol en lugar de pudrirse, simplemente sacó su cuchillo y le cercenó la mano al cadáver, y allí estaba. Y que qué me parecía.

—Me parece que estás chiflado —repuse—. Sabes que el oficial al mando armará la de Dios es Cristo si ve eso.

—Ni hablar, Mazo, nadie dice nada de que se coleccionen dientes de oro, ¿verdad? —alegó.

—Puede que no, pero es una mano humana. Entiérrala —le aconsejé.

Me miró con aire adusto, lo que no era nada propio de su carácter afable y campechano.

—¿Contra cuántos marines crees que apretó el gatillo esa mano? —preguntó con voz glacial.

Me quedé mirando la mano ennegrecida y apergaminada, y medité lo que había dicho mi amigo. Pensé en cuánto valoraba mis propias manos y en el milagro que suponía la mano humana. Aunque yo no coleccionaba dientes de oro, me había acostumbrado a la idea; sin embargo, una mano parecía demasiado. La guerra había afectado a mi amigo; había perdido (esperaba que por poco tiempo) toda sensibilidad. Ahora era un salvaje del siglo XX, aunque conservara los modales. Me estremecí al pensar que yo podría hacer lo mismo si la guerra se alargaba interminablemente.

Varios marines se acercaron a ver lo que tenía mi amigo.

—Maldito imbécil, tire eso antes de que empiece a apestar —gruñó un suboficial.

—Claro que sí —añadió otro hombre—, no te quiero conmigo si tienes eso. Me da repelús —sentenció mientras contemplaba el souvenir con asco.

Después de que varios hombres más intervinieran para expresar su desaprobación, mi amigo tiró a regañadientes su excepcional souvenir entre las rocas.

Contábamos con buenas raciones, así que comenzamos a comer con ganas y a disfrutar de encontrarnos fuera del frente. Cada día nos relajábamos más. Los jeeps trajeron agua buena con las raciones; nunca me he lavado los dientes tantas veces al día. Era un lujo. Comenzó a correr el rumor de que pronto embarcaríamos y nos marcharíamos de Peleliu.

Hacia finales de octubre, nos trasladamos a otra parte de la isla. Se nos levantó el ánimo. Acampamos en una zona llana y arenosa, cerca de la playa. Los jeeps nos trajeron nuestras hamacas de jungla y la otra parte de nuestras mochilas[36]. Nos ordenaron afeitarnos y ponernos los pantalones limpios que todos llevábamos en los petates.

Algunos hombres se quejaron de que sería más fácil limpiarnos a bordo del buque. Sin embargo, un suboficial se rio y repuso que si un sucio y apestoso grupo de marines como nosotros trepaba por una red de carga a bordo de un barco, los marineros saltarían por el otro lado en cuanto nos vieran.

Aunque el día D tenía el pelo corto, me había crecido hasta formar una densa masa enmarañada llena de aceite de fusil y polvo de coral. Ya hacía mucho tiempo que había tirado mi peine de bolsillo, porque la mayoría de los dientes se habían roto cuando intentaba peinarme. Logré limpiarme la cabeza con agua y jabón e hicieron falta los dos filos de dos cuchillas y un tubo completo de jabón de afeitar para acabar con la grasienta maraña de barba encostrada de sal que me producía picores. Me sentí como un hombre al que le hubieran quitado un cilicio.

No se me había roto la chaqueta y me pareció que debía guardarla como un souvenir de buena suerte. La enjuagué en el océano, la sequé al sol y me la guardé en la mochila[37].

Mis mugrientos pantalones estaban andrajosos y tenían agujeros en las rodillas, así que los tiré a una hoguera junto con mis apestosos calcetines. El coral había desgastado las resistentes suelas con relieve y dos centímetros y medio de grosor de mis botas hasta llegar a las finas plantillas. Tuve que quedármelas hasta que regresáramos a Pavuvu porque mis zapatos de repuesto estaban en mi petate.

Aquella tarde, el 29 de octubre, nos enteramos de que subiríamos a bordo del buque al día siguiente. Con una sensación de profundo alivio, me subí a mi hamaca al anochecer y cerré la mosquitera por el lateral. Me encantaba lo cómodo que era tumbarse en algo que no fuera el suelo duro y rocoso. Me recosté, suspiré y pensé en el buen sueñecito que podría echarme hasta que me tocara hacer guardia. Podía mirar tierra adentro y ver la cima irregular de aquellos imponentes cerros recortados contra el horizonte. Menos mal que esa sección estaba en manos estadounidenses, pensé.

¡De pronto una descarga de fuego de ametralladora japonesa rasgó el aire por debajo de mi hamaca! Las balas levantaron arena en los extremos de un cráter que había debajo de mí. Abrí la cremallera de la hamaca de un tirón. Me tiré dentro del cráter, carabina en mano. Después de todo lo que había pasado, no iba a arriesgarme a que me disparasen en una hamaca.

A juzgar por el sonido, la ametralladora se encontraba bastante lejos. El artillero probablemente estuviera disparando una ráfaga hacia las líneas del ejército que se encontraban en algún cerro entre él y yo. Pero un hombre podía acabar igual de muerto por una bala perdida que por una dirigida. Así que, tras mis breves momentos de comodidad en la hamaca, dormí el resto de la noche en el cráter.

Supervivientes del K/3/5 antes de subir a bordo del buque rumbo a Pavuvu.

A la mañana siguiente, 30 de octubre, ordenamos nuestras mochilas, recogimos nuestro equipo y partimos para subir al barco. Incluso a pesar de que, por fin, nos marchábamos del maldito Peleliu, la opresiva sensación que irradiaba del cerro Bloody Nose nos hacía retroceder como si se tratara de un inexorable imán gigante distraía mis pensamientos. Había absorbido la sangre de nuestra división como una enorme esponja. Yo creía que todavía podía acabar con nosotros. Aunque subiéramos al buque, nos harían bajar y nos devolverían al frente para ayudar a detener un contraataque o alguna amenaza contra el aeródromo. Supongo que me había vuelto completamente fatalista; nuestras bajas habían sido tan numerosas que me resultaba imposible creer que de verdad nos marchábamos de Peleliu. El mar estaba bastante picado. Volví la mirada hacia la isla con gran alivio mientras zarpábamos en dirección al barco.

Nos situamos al costado de un gran barco mercante habilitado para transportar tropas, el Sea Runner, y nos preparamos para trepar por una red de carga para subir a bordo. Había llevado a cabo esa maniobra innumerables veces durante el adiestramiento, pero nunca estando tan terriblemente cansado. Nos había costado incluso montar la red porque no dejábamos de cabecear en medio de la mar gruesa. Varios hombres se detuvieron a descansar, pero ninguno se cayó. Mientras subía penosamente con mi carga, me sentí como un insecto cansado trepando por una enredadera. ¡Pero al menos me arrastraba lejos del abismo de Peleliu!

Nos asignaron a los compartimentos para tropas bajo cubierta. Guardé mi equipo en mi litera y subí a la superestructura. Resultaba delicioso respirar el aire salado. Qué lujo suponía inhalar largas y hondas bocanadas de aire fresco y limpio, aire que no estaba cargado del fétido hedor de la muerte.

El precio en bajas para una isla tan diminuta fue atroz. La magnífica 1.ª División de marines estaba destruida. Perdió en total 6526 hombres (1252 muertos y 5274 heridos). Las bajas en los regimientos de infantería de la división fueron los siguientes: 1.º de marines, 1749; 5.º de marines, 1378; 7.º de marines, 1497. Fueron graves pérdidas teniendo en cuenta que cada regimiento de infantería comenzó con unos 3000 hombres. La 81.ª División de infantería del ejército perdería otros 3278 hombres (542 muertos y 2736 heridos) antes de asegurar la isla.

La mayor parte de la guarnición enemiga de Peleliu murió. Sólo se capturó a unos cuantos. Los cálculos en cuanto a las pérdidas exactas de los japoneses varían un tanto; pero, como mínimo, 10 900 soldados nipones fallecieron y 302 fueron hechos prisioneros. De los prisioneros, sólo 7 era soldados y 12 marineros. El resto eran auxiliares de otras naciones orientales.

La Compañía K del 3.er Batallón del 5.º de marines llegó a Peleliu con unos 235 hombres, el contingente normal de una compañía de fusileros de la infantería de marina en la segunda guerra mundial. Se marchó con sólo 85 ilesos. Sufrió un 64 por ciento de bajas. De sus siete oficiales originales, sólo dos regresaron a Pavuvu.

La 1.ª División de marines recibió la Citación Presidencial a una Unidad por sus acciones en Peleliu y Ngesebus.

Incluso de lejos los cerros recortados y los árboles hechos añicos afeaban Peleliu. Haney se situó a mi lado y se inclinó en la barandilla. Miró hacia la isla con melancolía y le dio unas caladas a un cigarrillo.

—Bueno, Haney, ¿qué piensa de Peleliu? —le pregunté.

Sentía mucha curiosidad por saber qué pensaba de la primera batalla en la que yo había participado un veterano con un historial de combate que incluía algunas de las grandes batallas del frente occidental durante la primera guerra mundial. Yo no contaba con nada en mi haber para compararlo con Peleliu.

En lugar del habitual comentario de veterano —algo como: «Cree que eso fue malo, debería haber estado en el viejo cuerpo»— Haney respondió con un inesperado:

—¡Muchacho, fue espantoso! Nunca he visto nada igual. Estoy listo para regresar a Estados Unidos. Ya he tenido suficiente después de esto.

Según una idea común, la «peor batalla» para cualquiera es aquella en la que él mismo ha estado. En vista de los comentarios de Haney, llegué a la conclusión de que Peleliu debía haber sido tan mala como yo pensaba, incluso aunque se tratara de mi primera batalla. No cabía duda de que la larga carrera de Haney en el cuerpo de marines le otorgaba el derecho a juzgar lo mala que había sido una batalla. Sus simples palabras bastaron para convencerme de la severidad del combate por el que acabábamos de pasar.

Ninguno de nosotros volvería a ser el mismo después de lo que habíamos soportado. Naturalmente, hasta cierto punto, se puede decir lo mismo de toda experiencia humana. No obstante, algo en mí murió en Peleliu. Tal vez fuera una inocencia infantil que aceptaba como dogma la afirmación de que el hombre es esencialmente bueno. Puede que perdiera la fe en que los altos cargos que no tienen que soportar la ferocidad de la guerra dejaran alguna vez de meter la pata y enviaran a otros a solucionarlo.

Sin embargo, también aprendí cosas importantes en Peleliu. Es absolutamente necesario que un hombre cuente con la capacidad para confiar en sus compañeros y sus oficiales. Estoy convencido de que nuestra disciplina, espíritu de equipo y duro adiestramiento fueron los elementos que me prepararon para sobrevivir a la terrible experiencia física y mentalmente… y la suerte, claro. También aprendí a ser realista. Para derrotar a un enemigo tan implacable y entregado como los japoneses, teníamos que ser igual de implacables. Teníamos que estar igual de entregados a Estados Unidos como ellos lo estaban a su emperador. Opino que esta fue la esencia de la doctrina que imperaba en el cuerpo de marines durante la segunda guerra mundial, y que la historia reivindica esa doctrina.

Para este soldado de primera, Peleliu también supuso una reivindicación del adiestramiento del cuerpo de marines, en especial del campamento de instrucción. Sólo hablo desde mi punto de vista personal y no hago generalizaciones, pero para mí, en última instancia, Peleliu supuso:

—Treinta días de intensa, implacable e inhumana tensión emocional y física.

—Una prueba de que podía confiar por completo en los marines que tenía a cada lado y en nuestros mandos.

—Una prueba de que podía utilizar mis armas y equipo de manera eficiente bajo una fuerte tensión.

—Y una prueba de que el factor crítico de la tensión en combate es la duración del combate más que su intensidad.

El campamento de instrucción me enseñó que se esperaba de mí lo mejor, o que lo intentara, incluso bajo presión. Mi instructor era un hombre pequeño. No hablaba demasiado. No era cruel ni sádico. No era un bravucón. Pero imponía una disciplina férrea, era absolutamente realista acerca de nuestro futuro y un total perfeccionista. Más que a mi disciplinada vida familiar, al colegio del cuerpo de adiestramiento de oficiales, al campamento de instrucción y a los meses de entrenamiento de infantería después, es a él a quien atribuyo el haber podido resistir la tensión de Peleliu.

Los nipones aspiraban a la excelencia militar tanto como los marines de Estados Unidos. Por consiguiente, en Peleliu las fuerzas enemigas fueron como dos escorpiones en una botella. Uno acabó aniquilado, el otro casi. Sólo unos estadounidenses dispuestos a dar lo mejor de sí mismos podrían haberlos derrotado.

Okinawa supondría la batalla más larga y grande de la guerra del Pacífico. Mi división sufriría allí casi tantas bajas como en Peleliu. Una vez más, la guarnición enemiga lucharía hasta la muerte. En Okinawa me bombardearían y dispararían más, vería más soldados enemigos y atacaría a un mayor número de ellos con mi mortero y con armas ligeras que en Peleliu. Sin embargo, los enfrentamientos en Peleliu tuvieron una naturaleza despiadada y feroz que los hizo únicos para mí. Muchos de mis camaradas veteranos estuvieron de acuerdo.

Quizá podamos decir de Peleliu lo que el inglés Robert Graves afirmó acerca de la primera guerra mundial, que:

… nos proporcionó a los soldados de infantería una vara de medir la inquietud, el sufrimiento, el dolor, el miedo y el horror tan práctica, que desde entonces nada nos ha arredrado mucho. Pero también aportó nuevos significados al coraje, la paciencia, la lealtad y la grandeza de espíritu; significados que, pese a ser incomunicables, trasmitimos a las futuras generaciones[38].

Mientras me alejaba lejos del abismo del combate apoyado en la barandilla del Sea Runner, comprendí que la compasión por los padecimientos de los demás supone una carga para aquellos que la sienten. Como lo expresa tan bien el poema de Wilfred Owen «Insensibility»: aquellos que más lástima sienten por los demás son lo que más sufren en la guerra.