Ataque contra Ngesebus. Vista desde un tractor anfibio durante el cruce en la tercera oleada desde Peleliu. Fotografía del USMC.

Otro asalto anfibio

El 5.º de marines tenía la misión de asegurar la parte septentrional de la isla: es decir, la parte superior de la «pinza de langosta», la más grande. Después de esa tarea, el regimiento debía dirigirse de nuevo al sur por la cara oriental de los cerros Umurbrogol para completar el cerco. La mayoría de los soldados rasos no vimos nunca un mapa de Peleliu salvo durante el adiestramiento en Pavuvu y tampoco habíamos oído nunca el nombre del sistema montañoso: montes Umurbrogol. Por lo general, nos referíamos a todo el sistema montañoso como «Bloody Nose», «el cerro Bloody Nose» o simplemente «los cerros».

Cuando atravesamos las filas del ejército, las ametralladoras japonesas estaban barriendo la cima del monte situado a nuestra derecha. Las balas y las trazadoras de un blanco azulado tenían inmovilizadas a las tropas estadounidenses del cerro, pero pasaban muy por encima de nosotros. El terreno era llano y muy poco boscoso. Nos apoyaban carros de combate y recibíamos disparos de armas ligeras, artillería y morteros procedentes de los altos cerros de coral, situados a nuestra derecha y desde la isla de Ngesebus, a pocos cientos de metros al norte de Peleliu.

Nuestro batallón giró a la derecha en la intersección del camino del oeste y el del este, se dirigió al sur por este último y se detuvo al anochecer. Como de costumbre, apenas cavamos trincheras, más que nada buscamos algún cráter o depresión y amontonamos rocas a su alrededor para conseguir toda la protección que pudiéramos.

Me ordenaron que llevara una lata de agua de cinco galones al puesto de mando de la compañía. Cuando llegué, Ack Ack estaba estudiando un mapa a la luz de una diminuta linterna que su oficial de comunicaciones ocultaba con otro mapa plegado. El operador de radio de la compañía estaba sentado con él, sintonizando su radio en voz baja y llamando a una batería de artillería del 11.º de marines.

Dejé la lata de agua en el suelo, me senté encima y observé a mi jefe con admiración. Nunca antes había lamentado tan profundamente mi falta de talento artístico y mi incapacidad para dibujar la escena que tenía ante mí. La diminuta linterna iluminaba débilmente el rostro del capitán Haldane mientras estudiaba el mapa. Su gran mandíbula, cubierta con una sombra de barba al carboncillo, sobresalía. Tenía el severo entrecejo fruncido por la concentración, justo debajo del borde del casco.

El operador de radio pasó el teléfono a Ack Ack. Solicitó que se disparase cierto número de proyectiles de 75 mm por delante de la Compañía K. Un marine en el otro extremo de la radio puso en duda la necesidad de la petición.

Haldane respondió en tono agradable y firme:

—Puede que sea así, pero quiero que mis chicos se sientan seguros.

Poco después los 75 pasaron silbando por encima y comenzaron a estallar en la oscura y densa vegetación que se extendía al otro lado del camino.

Al día siguiente les conté a varios hombres lo que había dicho Ack Ack.

—Así es el capitán, siempre pensando en los sentimientos de las tropas —fue el modo en el que lo resumió uno.

Transcurrieron unas cuantas horas. Me tocaba hacer guardia en nuestra trinchera. Snafu dormía a rachas y los dientes le rechinaban de forma audible, lo que le sucedía habitualmente cuando dormía en combate. El blanco camino de coral brillaba con intensidad bajo la pálida luz de la luna mientras yo aguzaba la vista mirando en dirección a la barrera de vegetación oscura que se alzaba al otro lado.

De repente, dos figuras surgieron de una zanja poco profunda situada directamente frente a mí, al otro lado del camino.

Se acercaron agitando los brazos como locos, gritando y farfullando en japonés con voz ronca. El corazón me dio un vuelco, luego comenzó a palpitar como si fuera un tambor mientras yo le quitaba el seguro a mi carabina. Un soldado enemigo torció a mi derecha, corrió carretera abajo un poco, cruzó y desapareció dentro una trinchera en la línea de la compañía en nuestro flanco derecho. Me concentré en el otro. Se dirigió hacia mí balanceando una bayoneta por encima de la cabeza.

No me atreví a dispararle aún porque entre nosotros había una trinchera con dos marines. Si abría fuego a la misma vez que el marine de guardia se levantaba para enfrentarse al intruso nipón, mi bala le daría a un camarada por la espalda. Un pensamiento cruzó veloz por mi mente: «¿Por qué no le disparan Sam o Bill?».

Con un grito salvaje, el japonés saltó dentro del agujero con los dos marines. A continuación tuvo lugar un frenético y desesperado forcejeo cuerpo a cuerpo, acompañado de la más horripilante combinación de maldiciones, barboteos salvajes, ruidos guturales como de animales y gruñidos. De la trinchera surgieron sonidos de hombres revolviéndose y golpeándose.

Vi asomar una figura del hoyo y correr unos cuantos pasos en dirección al centro de mando. Luego, bajo la pálida luz de la luna, presencié cómo saltaba el marine que se encontraba más cerca del hombre que corría. Balanceó el fusil como si fuera un bate de béisbol y arremetió contra el infiltrado con un golpe aplastante.

De la derecha, de donde el japonés se había introducido, llegaron unos indescriptibles gritos de angustia, horrorosos y prolongados. Aquellos chillidos salvajes, primitivos y brutales me turbaron más que lo que estaba ocurriendo dentro de mi campo visual.

Al final, un disparo de fusil resonó en la trinchera situada frente a mí y oí que Sam exclamaba:

—Le he dado.

La figura a la que habían aporreado con el fusil estaba tendida en el suelo gimiendo a unos seis metros a la izquierda de mi hoyo. Los gritos que llegaban de nuestra derecha se interrumpieron de pronto. Naturalmente, a estas alturas todo el mundo estaba alerta.

—¿Cuánto japos había? —indagó un sargento cerca de donde yo me encontraba.

—Yo vi dos —contesté.

—Debe de haber habido más —terció otra persona.

—No —insistí—, sólo dos cruzaron la carretera por aquí. Uno de ellos corrió hacia la derecha, de donde salían todos esos gritos, y el otro saltó en el hoyo en el que Sam le disparó.

—Bueno, si sólo estaban esos dos japos, entonces ¿qué son esos gemidos de allí? —preguntó señalando al hombre al que habían derribado con la culata del fusil.

—No lo sé, pero yo sólo vi dos japos, estoy seguro —dije con firmeza, con una insistencia nacida de la serenidad que he tenido desde entonces.

Un hombre de una trinchera cercana apuntó:

—Lo comprobaré.

Todo el mundo se quedó quieto mientras se arrastraba hasta el hombre que gemía en las sombras. Se oyó el disparo de una pistola del 45. Los quejidos se detuvieron y el marine regresó a su hoyo.

Unas horas después, cuando los objetos que me rodeaban comenzaron a hacerse visibles con la llegada del amanecer, noté que la forma inmóvil que yacía a mi izquierda no parecía japonesa. O bien se trataba de un enemigo con pantalones y polainas de marine o de un marine. Me acerqué a averiguarlo.

Antes de llegar al cuerpo tendido boca abajo, me di cuenta de su identidad.

—¡Dios mío! —exclamé horrorizado.

Varios hombres me miraron y preguntaron qué ocurría.

—Es Bill —respondí.

Un oficial y un suboficial vinieron del centro de mando.

—¿Uno de esos japos le disparó? —inquirió el sargento.

No contesté, simplemente lo miré sin expresión y sentí náuseas. Dirigí la mirada hacia el marine que había pasado arrastrándose a mi lado para inspeccionar al hombre que gemía en la oscuridad. Le había disparado a Bill en la sien, confundiéndolo con un japonés. Bill no nos había informado a ninguno de que iba a salir de su trinchera.

Cuando comprendió su fatídico error, el rostro del hombre se volvió ceniciento, le tembló la mandíbula y dio la impresión de que iba a echarse a llorar. Sin embargo, como hombre que era, fue directamente e informó al puesto de mando. Ack Ack mandó a buscar e interrogó a varios hombres que estaban atrincherados cerca, incluyéndome a mí, para determinar qué había ocurrido exactamente.

Ack Ack estaba sentado solo.

—Descanse, Sledge —me indicó—. ¿Sabe qué ocurrió anoche?

Le respondí que lo tenía bastante claro.

—Dígame qué vio exactamente.

Se lo conté, dejando claro que había visto dos, y sólo dos, japoneses y que lo había dicho entonces. También le expliqué hacia dónde había visto ir a aquellos soldados enemigos.

—¿Sabe quién mató a Bill? —me preguntó el capitán.

—Sí —contesté.

Entonces me dijo que había sido un trágico accidente que cualquiera podría haber cometido dadas las circunstancias y que no hablara nunca del tema ni mencionara el nombre de esa persona. Me dijo que podía retirarme.

Para los hombres, el malo en aquella tragedia fue Sam. En el momento del incidente se suponía que Sam estaba de guardia mientras le tocaba a Bill echar una muy necesitada cabezada. Se acostumbraba que en un momento acordado de antemano el hombre de guardia despertara a su compañero y, tras informar de cualquier cosa que hubiera visto u oído, le tocara dormir.

Este procedimiento habitual en combate en primera línea se basaba en un credo fundamental de fe y confianza. Podías contar con tu compañero. Él podía contar contigo. También se extendía más allá de tu trinchera. Nos sentíamos seguros sabiendo que en cada hoyo un hombre permanecía de guardia toda la noche.

Sam había defraudado esta confianza básica y había cometido un imperdonable abuso de fe. Se había dormido estando de guardia en primera línea. A raíz de ello, su compañero había muerto y otro hombre cargaría con la pesada carga de saber que, a pesar de ser un accidente, había apretado el gatillo.

Sam reconoció que tal vez se había quedado dormido. Los hombres fueron muy duros con él por lo que había ocurrido. Su arrepentimiento era manifiesto, pero eso no les importó a los demás que lo culpaban abiertamente. Gimoteó y dijo que estaba demasiado cansado para mantenerse despierto durante la guardia, pero sólo consiguió que lo insultaran hombres que estaban igual de cansados pero en los que se podía confiar.

Bill nos caía muy bien a todos. Se trataba de un joven simpático, probablemente aún no hubiera cumplido los veinte. En la lista de tropas cuidadosamente mecanografiada del 3.er Batallón del 5.º de marines del 25 de septiembre de 1944, se leen estas escuetas palabras: «William S., muerto en combate contra el enemigo (herida, disparo, cabeza); restos sepultados en la tumba #3/M». Expuesto con esta simplicidad. Qué economía de palabras. Pero para alguien que estuvo allí, transmiten una trágica historia. Qué desperdicio.

Los japoneses que habían cruzado el camino por delante de mí probablemente formaran parte de lo que el enemigo llamaba una «unidad de combate de cerca». El soldado al que le había disparado Sam no iba vestido ni equipado como los típicos soldados de infantería del enemigo. En su lugar, sólo llevaba shorts de color caqui, una camisa de manga corta y calzado tabi (zapatos de lona con una división en los dedos y suela de goma). Sólo portaba su bayoneta. El porqué entró en nuestra línea por donde lo hizo quizá fue puro accidente o quizá le tenía echado el ojo a nuestro mortero. Su compañero había girado a la derecha, cerca de una ametralladora situada en nuestro flanco. Los morteros y las ametralladoras eran los objetivos preferidos de los infiltrados. En la retaguardia iban a por los morteros pesados, las comunicaciones y la artillería.

Antes de que la Compañía K partiera, bajé por la carretera hasta la siguiente compañía para ver qué había ocurrido durante la noche. Me enteré de que aquellos gritos espeluznantes habían provenido del japonés que había visto correr hacia la derecha. Había saltado dentro de una trinchera donde se encontró con un marine alerta. Los dos habían perdido sus armas en el forcejeo que tuvo lugar a continuación. El desesperado marine le había metido el dedo en la cuenca del ojo a su enemigo y lo había matado. Tal era el horror físico y la brutal realidad de la guerra que conocimos.

La isla de Ngesebus

La mañana siguiente, a primera hora, nuestro batallón efectuó con éxito un asalto contra una pequeña colina situada en el estrecho istmo del norte de Peleliu. Debido a su posición aislada, carecía del apoyo de las cuevas que hacían que la mayoría de los cerros de la isla resultasen inexpugnables.

En ese mismo momento, el resto del regimiento estaba recibiendo mucho fuego enemigo desde la isla de Ngesebus. Se decía que varios días antes los japoneses habían hecho llegar subrepticiamente refuerzos mediante lanchas desde las islas más grandes situadas al norte; la armada había ametrallado y hundido algunas de estas lanchas, pero varios centenares de tropas enemigas habían llegado a tierra. Oír esto supuso un auténtico golpe para nuestra moral[29].

—Es como en Guadalcanal —dijo un veterano—. Más o menos, cuando pensamos que hemos atrapado a esos cabrones, los malditos japos traen refuerzos, y se hace interminable.

—Sí —coincidió otro—, y en cuanto esos cabrones de ojos rasgados se metan en esas cuevas de por aquí, se va armar la de Dios.

Tropas del ejército se hicieron cargo de nuestras posiciones el 27 de septiembre. Nosotros nos dirigimos hacia el norte.

—Le han ordenado a nuestro batallón que ataque la playa de la isla de Ngesebus mañana —nos informó un oficial[30].

Me estremecí al recordar la cabeza de playa que habíamos establecido el 15 de septiembre. El batallón se trasladó a un área cerca de la península septentrional y se atrincheró para pasar la noche en una zona tranquila. Era un lugar abierto y lleno de arena, con unas cuantas palmeras destrozadas y caídas. No sabíamos qué esperar en Ngesebus. Rogué que el desembarco no fuera una repetición del desastre del día D.

A primera hora de la mañana del 28 de septiembre (D+3) guardamos nuestro equipo y nos preparamos para subir a bordo de los carros anfibios que nos transportarían a través de los 500 o 700 metros de arrecife poco profundo hasta Ngesebus.

—Probablemente recibamos otra estrella de combate por esta cabeza de playa —comentó un hombre con entusiasmo.

—No nos la darán —sentenció otro—. Sigue siendo parte de la operación de Peleliu.

—Y un cuerno, es otra cabeza de playa —respondió el primero.

—Yo no hago las normas, amigo, pero compruébalo con el sargento. Te apuesto a que tengo razón.

Se oyeron varios comentarios entre dientes sobre lo tacaño que era el alto mando para conceder estrellas de combate, que suponían muy poca compensación por la lucha.

Subimos a los carros y tratamos de reprimir nuestro miedo. Había buques disparando contra Ngesebus y vimos cazas F4U Corsair de los marines aproximándose desde el aeródromo de Peleliu.

—Esta vez vamos a contar con mucho apoyo —comentó un suboficial.

Nuestros carros se acercaron a la orilla del agua y aguardaron la hora H mientras el atronador bombardeo de la armada previo al desembarco cubría la pequeña isla de humo, llamas y polvo. Los Corsair del escuadrón de cazas de la infantería de marina (VMF 114) salieron de la formación y comenzaron a bombardear la playa. Los motores de aquellos preciosos aviones azules con alas de gaviota rugían, gemían y llegaban al límite cuando bajaban en picado y se retiraban. Acribillaban la playa con ametralladoras, bombas y cohetes. El efecto resultaba imponente mientras tierra, arena y escombros saltaban por los aires[31].

Nuestros pilotos de la infantería de marina se superaron a sí mismos y vitoreamos, gritamos, saludamos y levantamos los puños para mostrar nuestra aprobación. Durante la guerra nunca vi a los pilotos de cazas correr semejantes riesgos con los descensos en picado. Más de una vez estuvimos convencidos de que un piloto se retiraría demasiado tarde y se estrellaría. No obstante, como los aviadores expertos que eran, machacaron aquella playa sin contratiempos para los aviones ni los pilotos. Hablamos de su espectacular pilotaje incluso después de que finalizara la guerra.

Mar adentro, a nuestra izquierda, donde un crucero, destructores y otros buques disparaban fuego de apoyo, había un enorme acorazado. Alguien dijo que se trataba del USS Mississippi, pero nunca lo supe con seguridad. La nave estuvo a la misma altura que los Corsair en el cúmulo de destrucción que arrojó contra Ngesebus. Los gigantescos obuses retumbaban como vagones de carga (así solían describir los hombres el sonido de los proyectiles procedentes de los cañones de 16 pulgadas de los acorazados).

A la hora H el conductor de nuestro carro anfibio aceleró el motor. Nos introdujimos en el agua y comenzamos el asalto. El corazón me palpitaba en la garganta. ¿Me duraría la suerte?

—El Señor es mi pastor —recé en voz baja y apreté la culata de mi carabina.

Por suerte no nos dispararon mientras nos aproximábamos a la isla. Cuando mi carro se detuvo con una sacudida dentro de la playa, la puerta trasera bajó de golpe y salimos rápidamente. El bombardeo se desplazó tierra adentro con su fragor y estruendo habituales. Algunos de los marines de la Compañía K que se encontraban en la playa ya estaban disparando dentro de fortines y búnkeres, y lanzando granadas. Avancé un poco junto con varios otros. Sin embargo, cuando llegamos al borde de la pista de aterrizaje, tuvimos que tirarnos al suelo para protegernos. Una Nambu (una ametralladora japonesa ligera) había abierto fuego sobre nosotros.

Un amigo y yo nos acurrucamos detrás de una roca de coral mientras las balas de la ametralladora pasaban silbando. Él estaba a mi derecha. Como la roca era pequeña, nos arrimamos hombro con hombro y nos pegamos a ella en busca de protección. De pronto se oyó un escalofriante chasquido como si alguien hubiera partido un palo grande.

—¡Oh, Dios, me han dado! —gritó mi amigo y se tambaleó sobre su costado derecho. Se agarró el codo izquierdo con la mano derecha, gimiendo y haciendo muecas de dolor mientras se retorcía levantando polvo.

Un francotirador que había quedado rezagado nos había visto detrás de la roca y le había disparado. La bala lo había alcanzado en el brazo izquierdo, que tenía bien apretado contra mi brazo derecho. La Nambu estaba disparando un poco alto, pero no cabía duda de que el francotirador tenía la mira puesta en nosotros. Nos encontrábamos entre dos fuegos. Lo arrastré alrededor de la roca, fuera de la vista del francotirador, mientras las balas de la Nambu pasaban zumbando.

—¡Sanitario! —grité y Kent Doc Caswell, el sanitario de la sección de morteros, se arrastró hacia nosotros abriendo su bolsa para coger los artículos de primeros auxilios mientras se acercaba.

También llegó otro hombre para ver si podía ayudar. Cuando arranqué la manga ensangrentada del brazo herido con mi Ka-Bar, Doc comenzó a ocuparse de la herida. Mientras se arrodillaba sobre su paciente, el otro marine colocó su Ka-Bar bajo la correa de la mochila del herido y le dio un fuerte tirón hacia arriba para cortar la mochila. La afilada hoja rebanó la gruesa correa como si fuera un trozo de cordel. Sin embargo, antes de que el marine pudiera detener el movimiento ascendente, el cuchillo cortó a Doc en la cara hasta el hueso.

Ataque contra Ngesebus. Vista desde un tractor anfibio durante el cruce en la tercera oleada desde Peleliu. Fotografía del USMC.

Doc retrocedió dolorido debido a la estocada. La sangre le corría por el rostro desde el feo tajo que tenía a la izquierda de la nariz. Recuperó el equilibrio de inmediato y volvió ocuparse del brazo destrozado como si no hubiera pasado nada. El torpe marine se insultó a sí mismo por su metedura de pata mientras yo le preguntaba a Doc qué podía hacer para ayudarlo. A pesar del considerable dolor, Doc siguió con su trabajo. Con voz suave y tranquila me indicó que sacara un apósito de campaña de su bolsa y se lo apretara fuerte contra la cara para detener la hemorragia mientras él terminaba de ocuparse del brazo herido. Tal era la dedicación desinteresada de los sanitarios de la armada que servían en las unidades de infantería de los marines. No es de extrañar que les tuviéramos en tan gran estima. (Más tarde Doc hizo que se ocuparan de su cara y regresó con la sección de morteros al cabo de un par de horas).

Ngesebus: las tropas de asalto (k/3/5) se desplazan tierra adentro. Fotografía del USMC.

Mientras hacía lo que Doc me indicaba, les grité a dos marines que venían hacia nosotros y señalé en dirección al francotirador. Se marcharon rápido hacia la playa y le hicieron señas a un carro de combate. Para cuando un equipo de camilleros llegó y se llevó a mi amigo herido, los dos hombres pasaron trotando, saludaron con la mano y uno dijo:

—Cogimos a ese cabrón, no va dispararle a nadie más.

La Nambu había dejado de disparar y un suboficial nos hizo señas para que avanzáramos. Antes de partir, dirigí la mirada hacia la playa y vi a los heridos que podían caminar yendo de regreso a la playa.

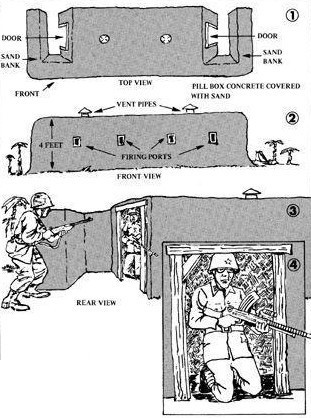

Después de adentrarnos en la isla, recibimos órdenes de montar los morteros cerca de un fortín japonés y prepararnos para disparar contra el enemigo situado al frente de nuestra compañía. Le preguntamos al sargento de artillería de la Compañía K, el sargento de artillería W. R. Saunders, si sabía si había tropas enemigas en el búnker. Parecía que no había sufrido desperfectos. Respondió que algunos hombres habían lanzado granadas por los conductos de ventilación y que estaba seguro de que no había enemigos vivos dentro.

Snafu y yo comenzamos a montar nuestro mortero a metro y medio del búnker. El mortero número uno se encontraba a unos cinco metros a nuestra izquierda. El cabo R. V. Burgin estaba conectando el teléfono autoalimentado para recibir órdenes de tiro del sargento Johnny Marmet, que estaba observando.

Oí algo a mi espalda en el fortín. Unos japoneses hablaban en voz baja y nerviosa. Algo de metal repiqueteó contra una rejilla de hierro. Agarré mi carabina y grité:

—Burgin, hay japos en ese fortín.

Todos los hombres prepararon sus armas mientras Burgin se acercaba a echar un vistazo y me tomaba el pelo:

—Caramba, Mazo está perdiendo la chaveta.

Miró por la lumbrera de ventilación situada justo detrás de mí. Era bastante pequeña, aproximadamente de quince centímetros por veinte, y estaba cubierta con barras de hierro con una separación de un centímetro y medio más o menos. Lo que vio provocó una sarta de maldiciones en su mejor estilo tejano contra todos los japos. Asomó la boca de su carabina entre las barras, disparó dos tiros rápidos y exclamó:

—Los tengo justo delante de las narices.

Los japoneses del interior del fortín comenzaron a parlotear en voz alta. Burgin apretaba los dientes y los llamaba «hijos de puta» mientras seguía disparando a través de la abertura.

Todos los hombres de la sección de morteros estuvieron listos para enfrentarse a cualquier problema en cuanto Burgin disparó el primer tiro. Este llegó en forma de una granada lanzada fuera de la última entrada a mi izquierda. Me pareció tan grande como un balón de fútbol americano.

—¡Granada! —chillé y me lancé detrás del parapeto de arena que protegía la entrada del fortín.

El banco de arena medía un metro veinte de alto más o menos y tenía forma de «L» para proteger los disparos procedentes del frente y los flancos. La granada estalló, pero no alcanzó a nadie.

Los japoneses arrojaron varias granadas más sin causarnos heridas porque estábamos pegados al suelo. La mayoría de los hombres se arrastraron hasta la parte delantera del fortín y se agacharon junto a él, entre las troneras, de modo que los del interior no pudieran dispararles. John Redifer y Vincent Santos saltaron encima del búnker. Las cosas se calmaron.

Yo era el que estaba más cerca de la puerta, así que Burgin me gritó:

—Mire dentro y vea qué pasa, Mazo.

Como me habían adiestrado para aceptar órdenes sin preguntar, levanté la cabeza por encima del banco de arena y atisbé dentro del búnker. Casi me cuesta la vida. A poco más de metro y medio de mí había un servidor de ametralladora japonés agazapado. Sus ojos eran puntos negros en un rostro moreno e impasible rematado con el consabido casco en forma de seta. La boca de su ametralladora ligera me miraba como si se tratara de un tercer ojo gigantesco.

Por suerte para mí, yo reaccioné primero. Puesto que no tenía tiempo de colocar la carabina en posición de tiro, agaché la cabeza tan rápido que casi se me vuela el casco. Una fracción de segundo después, él disparó una ráfaga de seis u ocho balas. Los proyectiles abrieron un surco en el banco justo por encima de mi cabeza y me cubrieron de arena. Los oídos me zumbaban y sentía como si tuviera el corazón en la garganta ahogándome. ¡Tenía que estar muerto! No podía haber fallado a esa distancia.

Un millón de pensamientos pasaron veloces por mi aterrorizada mente: que si mis padres casi habían perdido a su hijo más pequeño, que menuda estupidez había cometido al mirar directamente dentro de un fortín lleno de japoneses sin ni siquiera tener la carabina preparada y lo mucho que odiaba al enemigo en general. Muchos marines veteranos habían perdido ya su vida en Peleliu por cometer un error más pequeño que el que yo acababa de hacer.

Burgin me preguntó a gritos si estaba bien. Un graznido ronco fue todo lo que pude ofrecer como respuesta, pero su voz me hizo entrar en razón. Me arrastré hasta la parte delantera y luego me subí encima del búnker antes de que el servidor de la ametralladora enemiga pudiera volver a intentar darme.

Redifer exclamó:

—Tienen un arma automática ahí dentro.

Snafu no estuvo de acuerdo y a continuación tuvo lugar una animada discusión. Redifer señaló que estaba claro que había un arma automática allí y que yo debería saberlo porque casi me vuela la cabeza. No obstante, Snafu se mantuvo inflexible. Como mucho de lo que viví en combate, esta conversación era inverosímil. Allí estábamos: doce marines entre los cuernos de un toro representado por un fortín de hormigón que contenía un número indeterminado de japoneses sin tropas amigas cerca de nosotros y Snafu y Redifer —veteranos— enzarzados en una bronca discusión.

—Déjenlo ya —bramó Burgin, y se callaron.

Redifer y yo nos tendimos boca abajo encima del búnker, justo sobre la puerta. Sabíamos que debíamos reducir a los japoneses mientras estaban atrapados o se nos echarían encima con cuchillos y bayonetas, una idea que no nos entusiasmaba a ninguno de nosotros. Redifer y yo nos encontrábamos lo suficientemente cerca de la puerta para meter granadas por la abertura y retroceder antes de que estallasen. Pero los japoneses siempre nos las devolvían antes de la explosión. Sentí el irresistible impulso de hacer lo mismo. A pesar de lo breve que había sido nuestro encuentro cara a cara, había empezado a sentir un fuerte odio personal por aquel servidor de ametralladora que casi me arranca la cabeza de los hombros. Mi miedo disminuyó hasta convertirse en una fría ira asesina y un vengativo deseo de desquitarme.

Redifer y yo atisbamos con cautela por encima de la puerta. No pudimos ver al servidor de la ametralladora, pero nos fijamos en tres largos cañones de fusiles Arisaka con bayonetas caladas. Me dio la impresión de que aquellas bayonetas medían tres metros de largo. Sus dueños farfullaban con excitación, al parecer planeaban salir en estampida. Redifer actuó rápido. Sujetó su carabina por el cañón y utilizó la culata para derribar los fusiles. Los japoneses volvieron a meter sus armas bruscamente en el búnker en medio de mucho parloteo.

A nuestra espalda, Santos anunció que había localizado un conducto de ventilación sin tapa. Comenzó a lanzar granadas dentro. Cada una estalló en el fortín debajo de nosotros con un «bum» apagado. Cuando utilizó todas las suyas, Redifer y yo le pasamos nuestras granadas mientras vigilábamos la puerta.

Después de que Santos hubiera dejado caer varias, nos pusimos en pie y comenzamos a discutir con Burgin y los demás la posibilidad de que aún pudiera haber alguien con vida dentro. (En aquel momento no sabíamos que el interior estaba subdividido mediante tabiques de hormigón para obtener más protección). Obtuvimos nuestra respuesta cuando lanzaron fuera dos granadas. Por suerte para los hombres que acompañaban a Burgin, las granadas salieron por la parte posterior. Santos y yo les gritamos advirtiéndoles y nos tiramos al suelo sobre la arena de la parte superior del fortín, pero Redifer simplemente levantó el brazo para cubrirse la cara. Recibió varios fragmentos en el antebrazo, pero no resultó herido de gravedad.

—Larguémonos de aquí y traigamos un tanque para que nos ayude a destruir esta maldita cosa —vociferó Burgin.

Nos ordenó que nos retiráramos a unos cráteres que se encontraban a unos cuarenta metros del fortín. Enviamos un mensajero a la playa a traer un lanzallamas y un carro anfibio armado con un cañón de 75 mm.

Cuando nos metimos en el cráter, tres soldados nipones salieron corriendo por la puerta del fortín, dejaron atrás el banco de arena y se dirigieron hacia los matorrales. Todos llevaban su fusil con bayoneta en la mano derecha y se sostenían los pantalones con la izquierda. Este acto me asombró tanto que me quedé mirando sin dar crédito a lo que veía y no disparé mi carabina. No tenía miedo, como me había sucedido durante el bombardeo, sólo estaba lleno de una salvaje excitación. Mis compañeros fueron más eficientes que yo y acabaron con los enemigos con una lluvia de balas. Se felicitaron unos a otros mientras yo me reprendía a mí mismo por preocuparme más por las extrañas costumbres japonesas que por resultar efectivo en combate.

A estas alturas, resultó grato ver el carro que se acercaba traqueteando a nosotros. Cuando se situó en posición, varios japoneses más salieron corriendo del fortín en un grupo cerrado. Algunos sostenían los fusiles con bayonetas con ambas manos, pero otros llevaban los fusiles en una mano y se sostenían los pantalones con la otra. Ya había superado mi sorpresa inicial, así que me sumé a los disparos de los demás y de la ametralladora del tractor. Se desplomaron sobre el coral caliente formando una triste maraña de piernas desnudas, fusiles y cascos. No sentimos lástima por ellos, sino que nos regocijamos con su destino. Nos habían disparado y bombardeado demasiadas veces y habíamos perdido demasiados amigos para sentir compasión por el enemigo.

Un servidos de lanzallamas apoyado por fusileros quema un emplazamiento enemigo. Peleliu. Fotografía del USMC.

El carro se apostó a nuestra altura. Su jefe, un sargento, consultó a Burgin. Entonces, el artillero de la torreta disparó tres obuses perforantes de 75 mm contra un lado del fortín. Los oídos nos zumbaron con cada uno de ellos con el conocido «zas… bum» mientras a la detonación del cañón le seguía rápidamente la explosión del proyectil contra un blanco a poca distancia. El tercer obús abrió un agujero de lado a lado del fortín. Los fragmentos levantaron polvo alrededor de las mochilas y morteros que habíamos dejado abandonados. En el extremo situado más cerca de nosotros, el agujero tenía aproximadamente un metro veinte de diámetro. Burgin les gritó a los sirvientes del carro que detuvieran los disparos para que nuestro equipo no se dañara.

Alguien comentó que si los fragmentos no habían matado a los de dentro, la onda expansiva lo habría hecho. Sin embargo, antes incluso de que el polvo se asentara, vi aparecer un soldado japonés en el boquete abierto. Era la implacable resolución personificada mientras echaba el brazo atrás para lanzarnos una granada.

Ya tenía mi carabina en alto. Cuando apareció, alineé la mira con su pecho y comencé a soltar una ráfaga de disparos. Su rostro se contrajo de dolor en el momento en el que la primera bala lo alcanzó. Se le doblaron las rodillas. La granada se le resbaló de los dedos. Todos los hombres que se encontraban cerca de mí, incluido el servidor de la ametralladora del carro anfibio, lo habían visto y habían comenzado a disparar. El soldado se desplomó ante la descarga cerrada y la granada estalló a sus pies.

Incluso en medio de estos rápidos acontecimientos, bajé la mirada hacia mi carabina con sobria reflexión. Acababa de matar a un hombre a quemarropa. Me impresionó ver el dolor reflejado en su rostro con claridad cuando mis balas le alcanzaron. De pronto la guerra se convirtió en un asunto muy personal. La expresión de la cara de aquel hombre me llenó de vergüenza y luego de indignación ante la guerra y todo el sufrimiento que estaba causando.

Mi experiencia de combate hasta el momento me hizo comprender que tales sentimientos hacia un soldado enemigo no eran más que las sensibleras meditaciones de un idiota. ¡Allí estaba yo, un miembro del 5.º Regimiento de marines —uno de los regimientos más antiguos, selectos y duros del cuerpo de marines— avergonzándose de haberle disparado a un maldito enemigo antes de que pudiera lanzarme una granada! Me sentí como un tonto y le di gracias a Dios por que mis compañeros no pudieran leerme el pensamiento.

La orden de Burgin de que continuáramos disparando hacia la abertura interrumpió mis cavilaciones. Mantuvimos un fuego constante hacia el interior del fortín para tener a los japoneses inmovilizados mientras llegaba el lanzallamas, a manos del cabo Womack, de Mississippi. Se trataba de un tipo valiente y campechano que gozaba de popularidad ente las tropas, pero era uno de los marines de aspecto más temible que he visto. Era grande y fornido, y tenía una barba de un rojo encendido toda salpicada de polvo blanco de coral. Me recordó a un feroz vikingo. Me alegré de que estuviéramos en el mismo bando.

Encorvado bajo los pesados depósitos que llevaba a la espalda, Womack se acercó al fortín con su ayudante justo al borde de nuestra línea de tiro. Detuvimos los disparos cuando llegaron a unos quince metros del objetivo. El ayudante hizo girar una válvula en el lanzallamas. A continuación, Womack apuntó la boca hacia el boquete que había abierto el cañón de 75 mm. Apretó el disparador. Las llamas saltaron hacia la brecha con un «zuuuuum». Se oyeron algunos gritos sordos, luego todo quedó en silencio.

Ni siquiera los estoicos japoneses podían contener el dolor de morir quemados y asfixiados. No obstante, no había más posibilidades de que se rindieran a nosotros de las que habría habido de que lo hiciéramos nosotros si alguna vez nos hubiéramos visto enfrentados a la posibilidad de capitular. En el combate con los japoneses, la rendición estaba descartada.

En medio de nuestros gritos de felicitación, Womack y su compañero emprendieron el regreso al cuartel general del batallón para aguardar a que los llamaran para ir a otro punto en algún lugar del campo de batalla… o perder la vida intentándolo. Probablemente el trabajo de servidor del lanzallamas era el menos deseable de aquellos a los que podía optar un soldado de infantería de marines. Transportar depósitos con unos treinta kilos de gasolina gelatinosa inflamable a través del fuego enemigo por terreno accidentado en tiempo caluroso para rociar con llamas la entrada de una cueva o un fortín era una tarea a la que pocos sobrevivían, pero que todos llevaban a cabo con magnífico coraje.

Salimos de los cráteres y nos aproximamos al fortín con cautela. Burgin ordenó a algunos hombres que lo cubrieran mientras el resto inspeccionábamos a los japoneses caídos para asegurarnos de que ninguno siguiera con vida. Los japoneses heridos siempre hacían estallar granadas cuando nos acercábamos, si podían, matando a sus enemigos junto con ellos mismos. Todos estaban muertos. El fortín había quedado inutilizado gracias al lanzallamas y al carro. Había siete enemigos muertos dentro y diez fuera. Los disparos del cañón de 75 mm del carro anfibio apenas le habían producido daños a nuestras mochilas y morteros.

De los doce servidores de morteros de los marines, nuestras únicas bajas fueron Redifer y Leslie Porter, que había recibido algunos fragmentos de granada. No estaban heridos de gravedad. Habíamos tenido una suerte increíble. Si el enemigo nos hubiera sorprendido y se hubiera abalanzado sobre nosotros, podríamos habernos visto en un buen aprieto.

Los hombres emplearon ese período de calma en registrar las mochilas y los bolsillos de los enemigos muertos a la caza de souvenires. Se trataba de un asunto truculento, pero los marines lo ejecutaban de un modo muy metódico. Revisaban las cintas de los cascos en busca de banderas, vaciaban las mochilas y los bolsillos y extraían los dientes de oro. Los sables, revólveres y cuchillos de haraquiri eran muy apreciados y los cuidaban con esmero hasta que pudieran enviárselos a su familia en casa o vendérselos a algún piloto o marinero por un jugoso precio. Los fusiles y otras armas más grandes por lo general se inutilizaban. Pesaban demasiado para llevarlas. Las tropas de retaguardia las recogerían después. Los hombres de las compañías de fusiles se lo pasaban muy bien bromeando sobre los espeluznantes relatos que aquella gente, que nunca había visto un japonés vivo y a la que no le habían disparado, contaría probablemente tras la guerra.

Los hombres se regodeaban, comparaban y a menudo intercambiaban sus premios. Constituía un ritual brutal y espantoso como ha ocurrido desde la antigüedad en campos de batalla donde los contrincantes son presa de un profundo odio mutuo. Era incivilizado, como lo es todo en la guerra, y se llevaba a cabo con aquel salvajismo particular que caracterizó el enfrentamiento entre los marines y los japoneses. No se trataba simplemente de buscar souvenires o saquear al enemigo muerto; más bien eran como guerreros indios arrancando cabelleras.

Mientras le quitaba una bayoneta y una vaina a un japonés muerto, me fijé en un marine que se encontraba cerca. No pertenecía a nuestra sección de morteros pero había pasado por casualidad y quería participar en el botín. Se acercó a mí arrastrando lo que supuse que era un cadáver. Pero el japonés no estaba muerto. Había sido herido de gravedad en la espalda y no podía mover los brazos; de lo contrario, habría opuesto resistencia hasta su último aliento.

La boca del nipón resplandecía con enormes dientes con fundas de oro, y su captor los quería. Apoyó la punta de su Ka-Bar contra la base de un diente y golpeó el mango con la palma de la mano. Como el japonés pataleaba y se retorcía, la punta del cuchillo rebotó en el diente y se hundió en la boca de la víctima. El marine lo insultó y le abrió las mejillas hasta las orejas de un tajo. Puso un pie sobre la mandíbula inferior del infortunado y lo intentó de nuevo. La sangre manó de la boca del soldado. Este emitió un gorgoteo y se sacudió como loco. Grité:

—Mátalo para que no siga sufriendo.

La única respuesta que obtuve fue que me insultara. Otro marine se acercó corriendo, le metió una bala en el cerebro al soldado enemigo y puso fin a su dolor. El carroñero refunfuñó y continuó extrayendo tranquilo sus premios.

Tal era la increíble crueldad que podían cometer hombres decentes cuando se veían reducidos a una existencia salvaje en su lucha por la supervivencia en medio de la muerte violenta, el horror, la tensión, la fatiga y la mugre. Nuestro código de conducta hacia el enemigo se diferenciaba de manera drástica del que prevalecía detrás, en el puesto de mando de la división.

La lucha por la supervivencia continuó día tras agotador día, noche tras aterradora noche. Los desembarcos y las cabezas de playa y los detalles de los primeros dos o tres días y noches de una campaña se recuerdan con gran viveza; después de eso, el tiempo perdía todo sentido. Un período de calma de horas o días no parecía más que un breve instante de tranquilidad caída del cielo. Estar tendido en una trinchera soportando una descarga enemiga de artillería o morteros o aguardando para atravesar a la carrera terreno abierto bajo fuego de ametralladoras o artillería desafiaba cualquier concepto de tiempo.

Para los no combatientes y aquellos al margen de la acción, la guerra sólo significaba aburrimiento o excitación de vez en cuando; sin embargo, para aquellos que se introducían en la picadora de carne propiamente dicha, la guerra suponía un averno de horror del que resultaba cada vez menos probable escapar a medida que las bajas aumentaban y los enfrentamientos se hacían interminables. El tiempo carecía de sentido, la vida carecía de sentido. La encarnizada lucha por la supervivencia en el abismo de Peleliu corroyó la capa de civilización y nos convirtió en salvajes. Existíamos en un entorno completamente incomprensible para los hombres que se encontraban detrás de las líneas (tropas de servicio y civiles).

Una excursión al interior del fortín por parte de Redifer y Burgin resolvió el misterio de cómo habían sobrevivido algunos de los ocupantes a las granadas y las explosiones de los obuses. (Burgin le disparó a un soldado dentro que se estaba haciendo el muerto). Unas paredes de hormigón dividían el búnker en compartimentos conectados mediante pequeñas aberturas. Tres o cuatro soldados enemigos ocupaban cada compartimento, que contaba con sus propias troneras hacia el exterior. Habríamos tenido que inutilizar cada uno por separado si no hubiéramos contado con la ayuda de Womack y su lanzallamas.

Cuando nuestro sargento vino y vio los resultados de nuestro encuentro con el fortín que él había pensado que estaba vacío, pareció avergonzarse. Se quedó mirando asombrado a los enemigos muertos desperdigados por el suelo. Le tomamos bien el pelo a cuenta de ello… o, más bien, llegamos a lo que más se aproximaba a tomarle el pelo que los soldados rasos nos permitíamos con el severo sargento Saunders. He pensado muchas veces que deberían haber condecorado a Burgin por las magníficas dotes de mando que demostró al coordinar y dirigir la destrucción del fortín. Estoy seguro de que han condecorado a hombres por menos.

Montamos nuestros dos morteros en un gran cráter cerca del fortín ahora destruido y alineamos las armas para la noche. Los portamuniciones se atrincheraron en el coral más suave que rodeaba el borde del cráter. Un carro trajo raciones y una carga de tiro para la compañía. El viento comenzó a soplar con fuerza y el cielo se encapotó. Mientras la oscuridad se asentaba, unas pesadas nubes cruzaron el cielo. La escena me recordó a cuando se acercaba un huracán en la costa del Golfo, allá en casa.

A poca distancia por detrás de nosotros, el calor de las llamas que ardían en el fortín hizo estallar las granadas y la munición para armas ligeras de los japoneses. A lo largo de la noche, los cambios de viento nos trajeron de vez en cuando el nauseabundo olor a carne quemada. Cayó una lluvia torrencial y el viento sopló con fuerza. Los buques dispararon cohetes luminosos para ofrecerle luz a nuestro batallón. Sin embargo, en cuanto el paracaídas de un cohete luminoso se abría, el viento lo arrastraba rápidamente como si fuera una mano invisible. El enemigo se mantenía bastante tranquilo en los pocos cientos de metros que todavía conservaban en el extremo septentrional de la isla.

A la mañana siguiente, de nuevo con la ayuda de tanques y carros anfibios, nuestro batallón tomó la mayor parte del resto de Ngesebus. Nuestras bajas fueron sorprendentemente bajas para el número de japoneses que matamos[32]. A media mañana nos enteramos de que una unidad del ejército nos relevaría dentro de poco y completaría el trabajo en el extremo norte de Ngesebus.

Nuestra sección de morteros se detuvo para esperar órdenes y nos dispersamos entre unos matorrales. Entre nosotros se encontraban los restos de una ametralladora pesada nipona y los cadáveres del pelotón a los que había aniquilado la Compañía K. Los miembros del pelotón habían muerto en las posiciones exactas fijadas por el reglamento.

A primera vista daba la impresión de que el artillero muerto estaba a punto de disparar su mortífera arma. Seguía sentado muy erguido en la posición de tiro, detrás de la recámara de su ametralladora. Incluso muerto sus ojos estaban clavados en la mira del arma. A pesar de la mirada vacía de sus pupilas dilatadas, me parecía increíble que estuviera muerto. Un escalofrío me recorrió la columna. Se me erizó la piel de la espalda. Era como si mirara hacia la eternidad a través de mí. Parecía que en cualquier momento levantaría las manos —que descansaban relajadas sobre sus muslos—, agarraría las asas de la recámara y apretaría el disparador. Las resplandecientes balas del peine parecían tan preparadas como el artillero, deseosas de salir a toda velocidad, de matar y herir a más «demonios americanos». Pero él se pudriría y las balas se corroerían. Ni él ni su munición podrían hacer nada más por el emperador.

El servidor de la ametralladora había perdido la parte superior del cráneo, probablemente debido a una de nuestras armas automáticas. Su acribillado casco se encontraba en el suelo, como una lata perforada. El ayudante del artillero estaba tendido junto al arma. Al parecer, acababa de abrir una pequeña caja verde de madera llena de cargadores para ametralladora cuando lo mataron. Varios soldados japoneses más, portamuniciones, yacían detrás del arma.

Un fusilero de la Compañía K que había participado en el enfrentamiento que había acabado con la dotación de la ametralladora se sentó sobre su casco cerca y nos relató la historia. El combate había tenido lugar el día anterior, mientras la sección de morteros luchaba en el fortín. El fusilero dijo:

—Lo que no me cabía en la cabeza era el modo en el que esos portamuniciones podían corretear por aquí con esas cajas de munición tan pesadas a la espalda.

Cada caja de munición contaba con dos correas de cuero y cada porteador llevaba una de las pesadas cajas a la espalda con las correas alrededor de los hombros. Levanté una de las arcas de munición. Pesaba más que nuestro mortero. Lo que a los japoneses les faltaba de altura, lo compensaban con músculo.

—Yo no soportaría tener que andar con eso a cuestas, ¿no os parece? —preguntó el marine—. Cuando los alcanzan, caen al suelo como ladrillos por el peso —continuó.

Mientras hablábamos, me fijé en un compañero de morteros que estaba sentado a mi lado. Sostenía un puñado de piedrecitas de coral en la mano izquierda. Con la derecha, las lanzaba despreocupadamente dentro del cráneo abierto del servidor de la ametralladora japonesa. Cada vez que acertaba me llegaba a los oídos un pequeño chapoteo como de agua. Mi compañero tiraba los pedazos de coral con la misma tranquilidad que un niño lanzaría guijarros en un charco. No había nada malintencionado en su proceder. La guerra nos había insensibilizado tanto que resultaba increíble.

Vi varios dientes de oro brillando intensamente entre los labios de varios de los japoneses muertos que estaban tendidos a nuestro alrededor. Cosechar dientes de oro de los muertos era otra de las prácticas habituales en el combate que yo no había practicado hasta ese momento. Sin embargo, al detenerme junto a un cadáver con un número especialmente tentador de fundas brillantes, saqué mi cuchillo y me incliné para realizar las extracciones.

Una mano me agarró por el hombro y me puse derecho para ver de quién se trataba.

—¿Qué vas a hacer, Mazo? —preguntó Doc Caswell. Su expresión era una mezcla de tristeza y reproche mientras me miraba fijamente.

—Coger unos dientes de oro —contesté.

—No lo hagas.

—¿Por qué no, Doc?

—¿Qué pensarían tus padres si lo supieran?

—Bueno, mi padre es médico y apuesto a que pensaría que era bastante interesante —repuse mientras me agachaba para reanudar mi tarea.

—¡No! ¡Los gérmenes, Mazo! Podrían contagiarte gérmenes.

Me detuve, le dirigí una mirada inquisitiva a Doc y dije:

—¿Gérmenes? Vaya, no había pensado en eso.

—Sí, has de tener cuidado con los gérmenes de todos estos japos muertos, ¿sabes? —afirmó con vehemencia.

—Bien, entonces supongo que será mejor que simplemente le corte la insignia del cuello de la camisa y le deje los asquerosos dientes en paz. ¿Crees que eso es seguro, Doc?

—Supongo que sí —respondió asintiendo con la cabeza.

Al meditar sobre ese episodio después de la guerra, comprendí que Doc Caswell en realidad no estaba pensando en gérmenes. Era un gran amigo y una persona buena y admirable a quien la guerra no había acabado con su sensibilidad. No estaba haciendo más que tratar de ayudarme a conservar algo de la mía y a no volverme totalmente insensible.

Ahora había pocos disparos porque el 3/5 se estaba preparando para retirarse. Nuestros tanques, dos de los cuales habían estado estacionados cerca de nosotros, se dirigieron hacia la playa. Al verlos alejarse traqueteando y vibrando, esperé que no se estuvieran marchando antes de tiempo.

De pronto, nos sobresaltó la aterradora detonación de una pieza de artillería japonesa de 75 mm a poca distancia, a nuestra derecha. Nos tiramos al suelo. El chillido y la explosión del proyectil llegaron un instante después. Los fragmentos rasgaron el aire. El cañón volvió a disparar.

—Santo Cielo, ¿qué es eso? —preguntó jadeando un hombre que se encontraba cerca de donde yo estaba.

—Es un Nip 75, y está cerca, por Dios —apuntó otro.

Podía sentir la sacudida y las ondas de presión del rebufo cada vez que el cañón disparaba. Estaba aterrorizado. Comenzamos a oír gritos a nuestra derecha:

—Sanitario.

—Por el amor de Dios, que vuelvan a traer esos tanques —exclamó alguien.

Dirigí la mirada hacia los blindados justo a tiempo para ver cómo varios daban media vuelta y regresaban a toda velocidad para ayudar a los soldados de infantería inmovilizados.

—Sección de morteros, preparados —ordenó alguien.

Quizá nos llamaran para que disparásemos contra el cañón enemigo, pero aún no conocíamos su posición.

Los carros de combate entraron en acción y destruyeron el arma casi de inmediato. Llegaron gritos desde nuestra derecha pidiendo sanitarios y camilleros. Varios de nuestros portamuniciones fueron con los sanitarios para hacer de camilleros. Nos llegó la noticia de que el espantoso fuego a bocajarro del cañón enemigo había causado bastantes bajas. La mayoría de las bajas formaban parte de la compañía que estaba a nuestra derecha.

Nuestros portamuniciones y sanitarios regresaron poco después con un angustioso relato sobre los hombres situados a nuestro lado y que habían quedado atrapados justo en frente del cañón japonés cuando este abrió fuego desde una posición camuflada. Al ver el rostro de uno de nuestros hombres, supe lo grave que había sido. Parecía estar horrorizado. Lo había visto reír e insultar a menudo a los japoneses cuando nos encontrábamos bajo un intenso bombardeo o corríamos para apartarnos de los disparos de una ametralladora o un francotirador. Nunca a lo largo de toda la campaña de Peleliu, ni después, durante los sangrientos enfrentamientos en Okinawa, vi una expresión semejante en su rostro.

Hizo una mueca mientras describía cómo él y el hombre que lo acompañaba colocaron a uno de los heridos, uno al que todos conocíamos, en una camilla.

—Sabíamos que estaba grave y que había perdido el conocimiento. Yo intenté levantar al pobre tipo por debajo de los hombros y él —señaló al otro servidor de morteros— lo cogió por las rodillas. Cuando ya casi lo teníamos en la camilla, el cuerpo del pobre desgraciado se deshizo. ¡Dios! ¡Fue espantoso!

Él y el hombre que lo acompañaba apartaron la mirada mientras todos gemían y sacudían la cabeza. Nos había aterrorizado que el cañón enemigo disparara a bocajarro de ese modo. Fue una experiencia horrible. Ya había sido bastante malo para nosotros, pero fue insoportable para aquellos desdichados que estaban en la línea directa de fuego.

Nuestra compañía se encontraba lejos y no había sufrido bajas, pero se trató de una de las experiencias más horrorosas que sufrí durante la guerra. Como he dicho antes, ser bombardeado era espantoso, y ser bombardeado en terreno abierto a pie era horrible; pero ser bombardeados a bocajarro resultó tan espeluznante que casi siembra el pánico entre los más fuertes y duros de nosotros. Las palabras no pueden expresar la impresionante sensación de sentir los rebufos que acompañaban a los chillidos y sacudidas de aquellos proyectiles de artillería disparados desde un cañón que se encontraba tan cerca. Sentimos una profunda compasión por nuestros compañeros, que habían recibido toda su fuerza destructora.

A lo largo de la tarde, mientras esperábamos a la infantería del ejército, nos quedamos sentados como atontados mirando la nada con una mirada de zombi. La impresión, el horror, el miedo y la fatiga de quince días de combate nos estaban agotando física y emocionalmente. Podía verlo en los rostros sucios y barbudos de los compañeros que me quedaban: tenían una mirada ojerosa y ausente, característica de los hombres que soportan una tensión extrema durante días y noches enteros.

«Breve pero difícil. Tres días, puede que cuatro». Eso era lo que había dicho el general al mando antes de Peleliu. Ahora ya llevábamos quince espantosos días y sin final a la vista.

Sentí que me ahogaba. Les volví la espalda a los hombres que tenía en frente mientras me sentaba en el casco y me llevé las manos a la cara para intentar ahuyentar la realidad. Comencé a sollozar. Cuanto más intentaba parar, más empeoraba. Mi cuerpo se estremecía y temblaba. Las lágrimas escapaban de mis ardientes ojos. Me daba rabia y me repugnaba ver a jóvenes sanos resultar heridos y morir día tras día. Sentía que no podía aguantarlo más. Estaba tan terriblemente cansado y tan desgarrado emocionalmente por tener miedo durante días y días que me parecía que no me quedaban fuerzas de reserva.

Los muertos estaban a salvo. Aquellos que habían recibido una herida de un millón de dólares tenían suerte. Ninguno de los que quedábamos teníamos ni idea de que sólo estábamos a medio camino de lo que iba a ser un suplicio de un mes para el 5.º y el 7.º de marines.

Sentí una mano en el hombro y levanté la mirada hacia los ojos cansados e inyectados en sangre de Duke, nuestro teniente.

—¿Qué ocurre, Mazo? —me preguntó con voz comprensiva.

Después de contarle cómo me sentía, afirmó: «Sé a qué se refiere. Yo siento lo mismo. Pero tómeselo con calma. Tenemos que aguantar. Pronto habrá terminado y regresaremos a Pavuvu».

Su comprensión me aportó la fuerza que necesitaba, fuerza suficiente para soportar quince espantosos días y noches más.

Recibimos órdenes de retirarnos cuando llegaron largas filas de soldados acompañados de carros anfibios cargados de alambre de espino y suministros. Nos alegramos de ver a aquellos hombres del ejército. Mientras nos echábamos al hombro nuestras armas y cargas, un amigo me comentó:

—Me encantaría que pudiéramos atrincherarnos detrás de alambre de espino por la noche. Hace que uno se sienta más seguro.

Le expresé mi acuerdo mientras nos dirigíamos con paso cansino hacia la playa.

Tras volver a cruzar hasta el norte de Peleliu el 29 de septiembre, el 3/5 acampó al este de los montes Umurbrogol en la zona de Ngardololok. Estábamos familiarizados con esta área desde la primera semana de campaña. Era bastante tranquila y había sido la zona de campamento del destrozado 1.º de marines durante una semana más o menos después de que se retiraran de primera línea y aguardaran a los buques que los llevarían a Pavuvu.

Pudimos descansar, pero estábamos inquietos. Como de costumbre preguntamos por la suerte de los amigos de otras unidades, las más de las veces con resultados deprimentes. Se rumoreaba que el 5.º de marines debía unirse al 7.º de marines, que ya se encontraba combatiendo en aquellos temidos cerros de coral que casi habían supuesto la destrucción del 1.º de marines. Los hombres intentaban no pensar en ello mientras se sentaban en la bochornosa sombra, preparaban café caliente en sus tazas, intercambiaban souvenires y charlaban. Desde el norte llegaba el constante tableteo de las ametralladoras y el estruendo de los obuses.