El humo del bombardeo naval y aéreo oculta la playa. Fotografía del USMC.

Asalto al infierno

Hora H: 08:30. Largas llamaradas rojas entremezcladas con denso humo negro salían rápidamente de las bocas de los enormes cañones de 16 pulgadas de los acorazados con un ruido parecido a un trueno. Los proyectiles gigantes se abrían paso por el aire hacia la isla, rugiendo como locomotoras.

—Vaya, debe costar una fortuna disparar esos pequeñines de 16 pulgadas —comentó un compañero junto a mí.

—A la mierda el gasto —gruñó otro.

Igual de imponentes resultaban los cruceros de combate lanzando salvas de 8 pulgadas y la gran cantidad de naves más pequeñas disparando fuego graneado. El aire salado, por lo general limpio, estaba cargado con el olor de los explosivos y del gasóleo. Mientras las oleadas de asalto formaban y mi carro anfibio permanecía inmóvil en el agua con los motores al ralentí, el tempo del bombardeo aumentó hasta alcanzar tal intensidad que no podía distinguir las frases de mis compañeros que identificaban los diferentes tipos de armas a través del atronador ruido. Teníamos que gritarnos unos a otros para oírnos. Cuando nos pusimos en marcha, los grandes buques incrementaron los disparos y se situaron a los flancos de las formaciones de carros anfibios para no disparar por encima de nosotros por el riesgo de que algún disparo se quedara corto.

El humo del bombardeo naval y aéreo oculta la playa. Fotografía del USMC.

Aguardamos la señal para avanzar hacia la playa durante lo que pareció una eternidad. El suspense casi era más de lo que podía soportar. Esperar es una parte fundamental de la guerra, pero nunca experimenté un suspense más desesperante que la insoportable tortura de aquellos momentos antes de que recibiéramos la señal para comenzar el asalto contra Peleliu. Me recorrió un sudor frío mientras la tensión crecía con la intensidad del bombardeo. Tenía un nudo en el estómago. Se me cerró la garganta y sólo podía tragar con gran dificultad. Casi se me doblan las rodillas, así que me aferré como pude al costado del carro. Sentía náuseas y temía que la vejiga se me vaciaría y lo que demostraría lo cobarde que era. Sin embargo, el aspecto de los hombres que me rodeaban reflejaba exactamente lo que yo sentía. Por fin, con una sensación de fatalista alivio mezclado con un ramalazo de furia, vi que el oficial de la armada que era el jefe de nuestra oleada, agitaba su bandera hacia la playa. Nuestro conductor aceleró el motor. Las orugas revolvieron el agua y nos pusimos en marcha. Era la segunda oleada en tierra.

Sargento de sección John Marmet a su regreso de Peleliu. Fotografía privada.

Avanzamos observando el espantoso espectáculo. Enormes géiseres de agua se alzaban alrededor de los carros que iban por delante de nosotros mientras se aproximaban al arrecife. Una cortina continua de llamas, bordeada de un denso muro de humo, marcaba toda la longitud de la playa. Parecía como si un volcán enorme hubiera entrado en erupción en el mar, y más que dirigirnos a una isla, estuviéramos siendo atraídos hacia el vórtice de un llameante abismo. Para muchos lo sería.

El teniente sacó un botellín de whisky.

—Allá vamos, muchachos —exclamó.

¡Como en las películas! Parecía irreal.

Me ofreció beber, pero lo rechacé. El simple hecho de oler el corcho podría haber hecho que me desmayara. Él bebió un largo sorbo y un par más hicieron lo mismo. De pronto, un gran obús explotó con una sacudida espantosa y un géiser enorme se alzó justo por delante, a nuestra derecha. No nos dio por muy poco. El motor se caló. La parte delantera del carro dio una sacudida a la izquierda y chocó con la parte posterior de otro que o bien estaba calado o había sido alcanzado. Nunca supe qué le había pasado.

Día D, Peleliu. El infierno en la playa antes de que nos pusiéramos en marcha. Fotografía de los Archivos Nacionales.

Nos quedamos parados flotando en el agua durante unos aterradores instantes. Éramos presas fáciles para los artilleros enemigos. Miré hacia delante por la escotilla situada detrás del conductor. Este estaba forcejeando frenéticamente con las palancas de control. Los obuses japoneses llegaban aullando y estallaban a nuestro alrededor. El sargento Johnny Marmet se inclinó hacia el conductor y le gritó algo. Fuera lo que fuese, pareció tranquilizarlo, porque consiguió poner en marcha el motor. Avanzamos de nuevo entre los géiseres de las explosiones de los proyectiles.

Nuestro bombardeo comenzó a apartarse de la playa y a dirigirse tierra adentro. Nuestros bombarderos en picado también se trasladaron tierra adentro. Los japoneses incrementaron el volumen de sus disparos contra las oleadas de carros anfibios. Por encima del estruendo, podía oír el inquietante sonido de los fragmentos de obús zumbando y bramando por el aire.

—Preparados —gritó alguien.

Cogí mi bolsa de munición de mortero y me la colgué del hombro izquierdo, me abroché la correa del casco debajo de la barbilla, ajusté el portafusil de la carabina sobre mi hombro derecho e intenté mantener el equilibrio. El corazón me palpitaba con fuerza. Nuestro carro salió del agua y subió unos metros por la arena ligeramente inclinada.

—¡A la playa! —ordenó un suboficial momentos antes de que la máquina se detuviera con una sacudida.

Los hombres avanzaron lo más rápido que pudieron. Yo seguí a Snafu, trepé y planté ambos pies con firmeza en el lado izquierdo para saltar lo más lejos posible. En ese mismo instante una ráfaga de trazadoras atravesó el aire a la altura de la vista, casi rozándome la cara. Encogí la cabeza como una tortuga, perdí el equilibrio y caí con torpeza hacia delante en la arena, en medio de una maraña formada por la bolsa de munición, la mochila, el casco, la carabina, la máscara antigás, la cartuchera y las cantimploras que colgaban sueltas. «¡Salgan de la playa! ¡Salgan de la playa!», la orden me daba vueltas en la cabeza.

En cuanto sentí tierra bajo los pies, ya no tuve tanto miedo como cuando cruzaba el arrecife. Intenté ponerme en pie. Una mano firme me agarró el hombro. «Oh, Dios —pensé—, ¡es un japo que ha salido de un fortín!». No podía alcanzar el Ka-Bar; por suerte, porque cuando saqué la cara de la arena y levanté la mirada, allí estaba el rostro preocupado de un marine inclinado sobre mí. Pensó que la ráfaga de ametralladora me había alcanzado y se había acercado a rastras a ayudar. Cuando vio que estaba ileso, dio media vuelta y comenzó a arrastrarse con rapidez lejos de la playa. Yo lo seguí.

Los obuses estallaban por todas partes. Los fragmentos se desgarraban y zumbaban, golpeando la arena y chapoteando en el agua unos metros por detrás de nosotros. Los japoneses se estaban reponiendo de la sorpresa de nuestro bombardeo previo al desembarco. Los disparos de sus ametralladoras y fusiles se volvieron más intensos, restallaban con ferocidad cada vez con mayor volumen.

Nuestro carro anfibio dio media vuelta y se dirigió de regreso mientras yo llegaba al borde de la playa y me pegaba al suelo. El mundo era una pesadilla de fogonazos, violentas explosiones y balas silbando. Casi todo lo que veía estaba borroso. La impresión me había entumecido la mente.

Miré hacia atrás por la playa y vi un DUKW (camión anfibio con neumáticos) llegar a la arena en un punto cerca de donde acabábamos de desembarcar. En cuanto el DUKW se detuvo, un denso y sucio humo negro lo envolvió cuando un proyectil dio en el blanco. Unos fragmentos salieron volando por el aire. Yo observaba con esa extraña y distante fascinación propia de aquellos a los que les están disparando mientras una plancha de metal de unos sesenta centímetros cuadrados daba vueltas por el aire y luego caía en el agua poco profunda como si fuera una crepé. No vi salir ningún hombre del DUKW.

Por toda la playa y en el arrecife podía ver varios carros anfibios y DUKW ardiendo. Las ráfagas de las ametralladoras niponas creaban largas salpicaduras en el agua, era como si la azotaran con una fusta gigante. Los géiseres se alzaban sin cesar donde impactaban los proyectiles. Divisé fugazmente un grupo de marines saliendo de un carro humeante en el arrecife. Algunos cayeron cuando las balas y los fragmentos chapotearon a su alrededor. Sus compañeros trataban de ayudarlos mientras forcejeaban en el agua, que les llegaba hasta las rodillas.

Me estremecí y me faltó el aire. Una salvaje y desesperada sensación de rabia, frustración y compasión se apoderó de mí. Se trataba de una emoción que siempre torturaría mi mente cada vez que veía hombres atrapados y no podía hacer nada, salvo mirar mientras los alcanzaban. Olvidando mis propias dificultades por un momento, me sentí asqueado hasta lo más profundo de mi alma. Le pregunté a Dios: «¿Por qué, por qué, por qué?». Aparté la cara y deseé estar imaginándomelo todo. Había probado la esencia más amarga de la guerra, la imagen de la masacre de compañeros indefensos, y me repugnó.

Me levanté. Manteniéndome bien agachado, subí corriendo por la playa inclinada hacia una posición segura. Al llegar al borde interior de la arena, justo después de la línea de pleamar, bajé la mirada y vi el morro de una enorme bomba negra y amarilla que asomaba en la arena. Una placa de metal sujeta a la parte superior servía de disparador de presión. Mi pie la había evitado por centímetros.

Un tractor anfibio arde en la playa mientras unos marines se refugian bajo un DUKW. Día D, Peleliu. Fotografía privada (soldado de primera John J. Smith).

Volví a tirarme al suelo justo dentro del refugio. En la arena situada directamente frente a mí había una serpiente muerta de unos cuarenta y cinco centímetros de largo. Tenía los colores muy vivos, se parecía un poco a las especies que había tenido de mascotas cuando era niño. Fue la única serpiente que vi en Peleliu.

Por un momento, me encontré fuera del alcance de los intensos disparos que impactaban en la playa. Un fuerte olor a sustancias químicas y explosiones de obuses llenaba el aire. A mi alrededor, algunas zonas de coral y arena se habían vuelto amarillentas debido a la pólvora de los proyectiles. Había un gran poste blanco de más o menos un metro veinte de alto al borde del refugio. El lado que daba a la playa tenía pintado algo escrito en japonés. A mí me parecía como si una gallina con las patas cubiertas de barro hubiera recorrido el poste de arriba abajo. Me sentí orgulloso de que eso fuera territorio enemigo y de que lo estuviéramos capturando en nombre de nuestro país para ayudar a ganar la guerra.

Uno de nuestros suboficiales nos hizo señas para que nos desplazáramos a la derecha, fuera del refugio poco profundo. Me alegré, porque era probable que los japoneses lanzaran disparos de mortero hacia allí para impedir que lo usáramos para protegernos. En ese momento, sin embargo, los artilleros parecían estar concentrándose en la playa y en las oleadas de marines que seguían llegando.

Fui corriendo hasta donde uno de nuestros veteranos permanecía de pie mirando hacia nuestro frente y me dejé caer a sus pies.

—Más vale que te agaches —chillé mientras las balas pasaban silbando y restallaban por todas partes.

—Las balas van alto, están dando en las hojas, Mazo —dijo con aire despreocupado, sin mirarme.

—¡Hojas, una mierda! ¿Dónde están los árboles? —le respondí a gritos.

Asustado, miró a derecha e izquierda. Abajo en la playa, apenas visible, había una palmera destrozada. Cerca de nosotros nada nos llegaba más arriba de la rodilla. Se tiró al suelo.

—Debo estar volviéndome loco, Mazo. Las balas suenan igual que en la jungla en Gloucester y supuse que estaban dándole a las hojas —explicó con disgusto.

—Que alguien me dé un cigarrillo —les grité a mis compañeros de pelotón que se encontraban cerca.

Snafu estaba radiante de alegría.

—Te dije que empezarías a fumar, ¿verdad, Mazo?

Un amigo me pasó un pitillo y conseguimos encenderlo con manos temblorosas. Me tomaron bien el pelo recordando todas las veces que me había negado a fumar.

Yo no dejaba de mirar hacia nuestra derecha, esperando ver a los hombres del 3.er Batallón del 7.º de marines (el 3/7), que se suponía que debían estar allí. Sin embargo, mientras salíamos de la playa, sólo vi los rostros conocidos de los marines de mi propia compañía. Empezaron a llegar marines detrás de nosotros en número cada vez mayor, pero no se veía ninguno por nuestro flanco derecho.

Playa Naranja 3 el día D, en Peleliu, a la derecha de donde había desembarcado antes el K/3/5. Fotografía del USMC.

Oficiales y suboficiales desconocidos gritaban órdenes: «Compañía K, primera sección, vengan aquí» o «Compañía K, sección de morteros, aquí». Durante unos quince minutos reinó una confusión considerable mientras nuestros oficiales y los jefes de nuestra compañía homónima en el 7.º de marines ponían en orden las dos unidades.

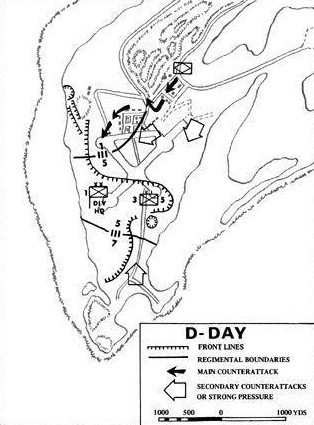

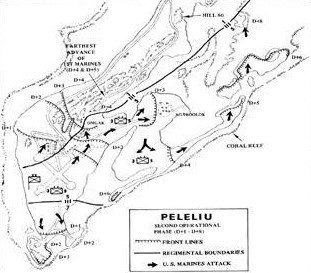

De izquierda a derecha a lo largo del frente de playa de 2200 metros, el 1.º de marines, el 5.º de marines y el 7.º de marines desembarcaron uno al lado del otro. Un batallón del 1.º de marines desembarcó en cada una de las dos playas Blanco septentrionales fijadas para el asalto. En el centro de la división, el 5.º de marines desplegó a su 1.º Batallón (el 1/5) en la playa Naranja Uno y al 3.er Batallón (el 3/5) en la playa Naranja Dos. Formando el flanco derecho de la división, el 7.º de marines debía desembarcar un batallón (el 3/7) en el asalto a la playa Naranja Tres, la más meridional de las cinco playas designadas.

En realidad, en medio de la confusión de los primeros minutos del desembarco, el K/3/5 entró por delante de las compañías de asalto del 3/7 y un poco más a la derecha de lo planeado. Quiso la suerte que las dos compañías se mezclaran formando el flanco derecho de la división. Durante unos quince minutos, fuimos el flanco derecho expuesto de toda la cabeza de playa.

Comenzamos a desplazarnos tierra adentro. Sólo habíamos avanzado unos cuantos metros cuando una ametralladora enemiga abrió fuego desde un matorral situado a nuestra derecha. Morteros japoneses de 81 y 90 mm descargaron entonces sobre nosotros. Todo el mundo se tiró al suelo. Yo me metí en un cráter poco profundo. La compañía estaba totalmente inmovilizada. No se movía nadie. Los obuses cayeron más rápido, hasta que no pude distinguir explosiones individuales sino estruendos continuos y retumbantes con un esporádico sonido de desgarro causado por la metralla que atravesaba el aire en medio del fragor. La atmósfera estaba turbia debido al humo y al polvo. Tenía todos los músculos del cuerpo tensos como cuerdas de piano. Me estremecí y temblé como si estuviera sufriendo ligeras convulsiones. Sudaba en abundancia. Recé, apreté los dientes, aferré la culata de la carabina y maldije a los japoneses. Nuestro teniente, un veterano de Gloucester que se encontraba cerca, parecía estar más o menos en las mismas condiciones. Desde la escasa protección de mi cráter poco profundo sentí lástima por él, o por cualquiera, que estuviera en aquel rincón de coral.

Las intensas descargas de mortero continuaron sin disminuir. Pensé que no terminaría nunca. Me aterrorizaban los grandes proyectiles que descendían trazando arcos a nuestro alrededor. Pensaba que tarde o temprano uno caería directamente en mi agujero.

Si se transmitieron órdenes o si alguien gritó pidiendo un sanitario, yo no lo oí con todo aquel ruido. Era como si estuviera en el campo de batalla yo solo, completamente desamparado e indefenso en medio de una tempestad de violentas explosiones. Lo único que se podía hacer era aguantar y rogar sobrevivir. Ponerse en pie con aquella tormenta de fuego hubiera sido un suicidio seguro.

Aprendí una nueva sensación mientras soportaba mi primera descarga desde los veloces acontecimientos que se sucedieron al llegar a la playa: total y absoluta impotencia. El bombardeo disminuyó aproximadamente media hora después, aunque a mí me pareció que había retumbado durante horas. El tiempo no significaba nada para mí. (Esto era cierto en particular en bombardeos intensos. Nunca pude calcular cuánto duraban). Entonces llegaron órdenes de avanzar, cubiertos con una capa de polvo de coral. Sentía que me temblaba todo el cuerpo y no podía creer que ninguno de nosotros hubiera sobrevivido a aquella descarga.

Los heridos que podían caminar comenzaron a pasar a nuestro lado de camino a la playa, donde subirían a bordo de carros anfibios para que los trasladaran a uno de los buques. Un suboficial que era muy buen amigo mío pasó corriendo mientras sostenía un apósito de campaña ensangrentado sobre el brazo izquierdo.

—¿Es grave? —le grité.

Se le iluminó el rostro con una sonrisa de oreja a oreja y respondió con desenfado:

—No me compadezcas, Mazo. Me tocó la herida del millón de dólares. Para mí, todo ha terminado.

Saludó con la mano a la vez que se apresuraba a dejar la guerra.

Teníamos que estar alerta constantemente mientras atravesábamos la espesa maleza plagada de francotiradores. Nos ordenaron detenernos en una zona abierta cuando me encontré con los primeros enemigos muertos: un sanitario japonés y dos fusileros. Al parecer el sanitario había estado intentando prestar ayuda cuando uno de nuestros obuses lo había matado. El botiquín permanecía abierto a su lado y los diferentes vendajes y medicamentos estaban cuidadosamente colocados en compartimentos. El sanitario estaba tendido de espaldas y tenía la cavidad abdominal al descubierto. Me quedé mirando horrorizado, impresionado ante las relucientes vísceras salpicadas de fino polvo de coral. «Esto no puede haber sido un ser humano», pensaba una y otra vez. Se parecía más a las tripas de uno de los tantos conejos o ardillas que había limpiado cuando iba a cazar de niño. Sentí náuseas mientras clavaba los ojos en los cadáveres.

Un sudoroso y polvoriento veterano de la Compañía K se acercó, miró primero a los muertos y luego a mí. Se colgó el M1 del hombro y se inclinó sobre los cuerpos. Usando el pulgar y el índice de una mano, retiró con destreza unas gafas con montura de concha del rostro del sanitario. Lo hizo con tanta tranquilidad como si fuera un invitado cogiendo un entremés de una bandeja en un cóctel.

—Mazo, no te quedes ahí parado con la boca abierta con todos estos souvenires tirados por aquí —me comentó en tono de reproche. Sostuvo las gafas para que las viera y añadió—: Mira lo grueso que es el cristal. Estos hijos de puta tienen que estar medio ciegos, pero eso no parece empeorar su puntería.

Luego sacó un revólver Nambu, le quitó el cinturón al cadáver y cogió la pistolera de cuero. Tomó el casco de acero, metió la mano dentro y extrajo una bandera japonesa cuidadosamente doblada cubierta de letras. El veterano tiró el casco sobre el coral, donde produjo un ruido sordo y un repiqueteo, le dio la vuelta al cadáver y comenzó a revolver la mochila de combate.

El compañero del veterano llegó y empezó a registrar a los otros cadáveres japoneses. Su botín consistió en una bandera y otros objetos. Entonces les quitó los cerrojos a los fusiles nipones y rompió las culatas contra el coral para que les resultaran inútiles a los infiltrados. El primer veterano dijo:

—Hasta luego, Mazo. Que no te tomen el pelo.

Él y su compañero siguieron adelante.

Yo no me había movido ni un centímetro ni había pronunciado una palabra, simplemente me quedé paralizado, casi en trance. Los cadáveres estaban despatarrados donde los veteranos los habían arrastrado. ¿Acabaría volviéndome así de indiferente e insensible hacia los enemigos muertos?, me pregunté. ¿La guerra me deshumanizaría para que yo también pudiera «limpiar» a los enemigos muertos con tanta despreocupación? Llegó un momento, poco después, en el que ya no me preocupó lo más mínimo.

A pocos metros de esta escena, uno de nuestros sanitarios trabajaba en un refugio pequeño y poco profundo tratando a marines heridos. Me acerqué y me senté a su lado en el coral caliente. El sanitario estaba de rodillas inclinado sobre un joven marine que acababa de morir en una camilla. El muerto tenía un apósito de campaña empapado de sangre en un lado del cuello. Su delicado y atractivo rostro juvenil estaba ceniciento. «Qué pérdida —pensé—. No puede tener más de diecisiete años». Le di gracias a Dios por que su madre no pudiera verlo. El sanitario sostuvo el mentón del marine muerto con ternura entre el pulgar y el índice de la mano izquierda e hizo el signo de la cruz con la derecha. Le corrían lágrimas por el rostro polvoriento, bronceado y contraído de dolor mientras sollozaba en silencio.

Los heridos que habían recibido morfina estaban sentados o tumbados como zombis y aguardaban pacientemente la atención del doc. Los proyectiles bramaban en lo alto en ambas direcciones, de vez en cuando caía uno cerca, y las ametralladoras repiqueteaban sin cesar como demonios.

Fuimos tierra adentro. Puede que la maleza hubiera retrasado a la compañía, pero nos ocultaba del intenso bombardeo enemigo que estaba reteniendo a otras compañías que se enfrentaban al aeródromo abierto. Podía oír el estruendo grave del bombardeo y temía que pudiéramos meternos en él.

El hecho de que nuestro segundo oficial hubiera muerto momentos después de alcanzar la playa y que el carro anfibio que transportaba la mayor parte del equipo y los operarios de los teléfonos de campaña de nuestro batallón hubiera sido destruido en el arrecife complicaron la coordinación. Las compañías del 3/5 perdieron contacto entre ellas y con el 3/7 en nuestro flanco derecho[18].

Mientras pasaba junto a las diferentes unidades y saludaba a amigos, sus rostros me dejaron helado. Cuando intenté sonreír ante el comentario que hizo un compañero, noté la cara tensa como el parche de un tambor. Tenía los músculos faciales tan tirantes por la tensión que llegué a sentir que me era imposible sonreír. Con gran sorpresa, me di cuenta de que las caras de mis compañeros de pelotón y las de todos los que me rodeaban tenían un aspecto desconocido y como de máscara.

Mientras avanzábamos hacia el este, nos detuvimos brevemente en un sendero que iba de norte a sur. Corrió el rumor de que teníamos que avanzar más rápido hasta un sendero que nos situaría al lado del 3/7.

Seguimos adelante entre la densa maleza y los intensos disparos de francotiradores hasta que llegamos a un claro desde el que se veía el océano. La compañía había alcanzado la costa oriental. Habíamos logrado nuestro objetivo. Frente a nosotros había una bahía poco profunda con alambradas de púas, tetraedros de hierro y otros obstáculos contra naves de desembarco. Me alegré de que no hubiéramos intentado asaltar esa costa.

Cerca de una docena de fusileros de la Compañía K comenzaron a disparar contra unos soldados japoneses que vadeaban el arrecife a varios centenares de metros de distancia en la entrada de la bahía. Otros marines se unieron a nosotros. Los enemigos se estaban retirando de una estrecha extensión de manglar, a la izquierda, hacia el promontorio sudoriental que había a nuestra derecha. Aproximadamente una docena de soldados enemigos nadaban y corrían por turnos por el arrecife. A veces sólo les asomaban las cabezas por encima del agua mientras mis compañeros dirigían disparos de fusil contra ellos. La mayor parte de los enemigos que corrían cayeron entre chapoteos.

Estábamos eufóricos por haber llegado a la costa este y por poder abrir fuego sobre el enemigo en campo abierto. Unos cuantos japoneses escaparon y treparon entre las rocas del promontorio.

—Muy bien, chicos, apunten y dispárenles —ordenó un sargento—. No se los mata con el ruido. Son las balas las que lo consiguen. No podrían darle a un toro en el culo con un contrabajo —bramó.

Varios japoneses más salieron corriendo de la protección de los mangles. Una ráfaga de disparos de fusil los mandó a todos al agua.

—Eso está mejor —gruñó el sargento.

Los servidores de mortero dejamos nuestras cargas en el suelo y nos preparamos para montar las armas. No disparamos contra el enemigo con nuestras carabinas. Los fusiles eran más efectivos que las carabinas a esa distancia. Así que simplemente observamos.

Los disparos aumentaron a nuestra retaguardia. No teníamos contacto con las unidades de marines situadas a nuestra derecha o izquierda. A los veteranos, sin embargo, no les preocupada nada, salvo los enemigos del arrecife.

—¡Preparados para partir! —llegó la orden.

—¿Qué demonios…? —rezongó un veterano mientras regresábamos a la maleza—. Luchamos como locos y alcanzamos nuestro objetivo, y nos ordenan que nos repleguemos.

Otros se unieron a las quejas.

—Bah, déjenlo ya. Tenemos que ponernos en contacto con el 7.º de marines —explicó un suboficial.

Volvimos a adentrarnos en la densa maleza. Durante un rato, me desorienté por completo y no tuve ni idea de hacia dónde nos dirigíamos.

Sin que los marines lo supieran, había dos senderos paralelos que iban de norte a sur, a unos doscientos metros uno de otro, y que serpenteaban entre la espesa maleza. Los malos mapas, la mala visibilidad y los numerosos francotiradores hicieron que resultara difícil distinguir los dos senderos.

Cuando el 3/5, con la Compañía K en su flanco derecho, llegó al primer sendero (el situado más al oeste), se encontraba en realidad al lado del 3/7. No obstante, debido a la escasa visibilidad, no se pudo establecer contacto entre los dos batallones. Se pensó que el 3/5 estaba demasiado lejos, en la retaguardia. Así que se ordenó al 3/5 que avanzara para situarse a la altura del 3/7. Cuando se cayó en la cuenta de este error, el 3/5 se había situado ya 300 o 400 metros por delante del flanco del 7.º de marines. Por segunda vez en el día D, el K/3/5 fue el elemento del flanco derecho expuesto más adelantado de la división. Todo el 3. er Batallón del 5.º de marines formaba un ancho saliente que se adentraba en territorio enemigo hasta la costa este. Para empeorar las cosas, las tres compañías del batallón habían perdido contacto unas con otras. Estas unidades aisladas se encontraban en gravísimo peligro de que los japoneses les cortaran el paso y las rodearan.

Ametralladora del calibre 30 refrigerada con aire en acción. Peleliu. Fotografía del USMC.

Cada vez hacía más calor, y yo estaba empapado de sudor. Comencé a comer pastillas de sal y a beber frecuentes sorbos del agua caliente de mis cantimploras. Nos advirtieron que ahorráramos el agua lo máximo posible porque nadie sabía cuándo conseguiríamos más.

Un sudoroso mensajero con cara de preocupación llegó desde la retaguardia.

—Eh, amigos, ¿dónde está el oficial al mando de la Compañía K?

Le dijimos dónde pensábamos que podía localizar a Ack Ack.

—¿Qué ocurre? —inquirió alguien, la misma pregunta temerosa que siempre se le hacía a los mensajeros.

—El puesto de mando del batallón dice que tenemos que establecer contacto con el 7.º de marines porque si los japos contraatacan pasarán justo por la brecha —respondió mientras seguía adelante a toda prisa.

Tarde del día D después de que los marines repelieran un ataque japonés con carros de combate. Peleliu. Fotografía del USMC.

—¡Dios! —exclamó un hombre junto a mí.

Avanzamos y nos reunimos con el resto de la compañía en un claro. Las secciones formaron y presentaron informes de bajas. Los disparos de mortero y artillería nipones aumentaron. El bombardeo se hizo intenso, lo que indicaba que era probable un contraataque. La mayor parte de los disparos nos pasó silbando por encima y cayó detrás de nosotros. En aquel momento, me pareció extraño aunque fuera una suerte. Llegó la orden de que nos desplazáramos una corta distancia hasta el borde de la maleza. Aproximadamente a las 16:50, miré hacia el aeródromo, hacia los extremos meridionales de los cerros de coral —a todo el conjunto se le dio el nombre de cerro Bloody Nose— y vi vehículos moviéndose entre remolinos de polvo.

—Eh —le dije a un veterano que se encontraba a mi lado—, ¿qué están haciendo esos carros al otro lado del aeródromo yendo hacia las líneas de los japos?

—¡No son carros, son tanques japos! —respondió.

Cayeron obuses entre los carros de combate enemigos. Algunos de nuestros carros blindados Sherman habían llegado al borde del aeródromo a nuestra izquierda y habían abierto fuego. Las nubes de polvo y el fuego de artillería no me dejaban ver mucho y no localicé a la infantería enemiga, pero los disparos a nuestra izquierda eran intensos.

Nos informaron de que debíamos desplegarnos a paso ligero. Los fusileros formaron una línea al borde de la maleza, a lo largo de un sendero, y se tendieron boca abajo, intentando ponerse a cubierto. De principio a fin, en Peleliu fue prácticamente imposible cavar en la dura roca coralina, así que los hombres amontonaban piedras a su alrededor o se situaban detrás de troncos.

Snafu y yo montamos nuestro mortero de 60 mm unos cuantos metros detrás de ellos, al otro lado del sendero, en un cráter poco profundo. Todo el mundo se puso tenso cuando llegó la orden:

—Preparados para rechazar el contraataque. El contraataque está golpeando el frente de la Compañía I.

Yo no sabía dónde estaba la Compañía I, pero creía que se encontraba a nuestra izquierda… más o menos. Aunque tenía mucha confianza en nuestros oficiales y suboficiales, me pareció que estábamos solos y confusos en medio de un retumbante caos con francotiradores por todas partes y sin contacto con ninguna otra unidad. Pensé que todos nosotros encontraríamos la muerte.

—Maldita sea, tienen que enviar más tropas aquí —gruñó Snafu, su comentario habitual en un aprieto.

Snafu montó el arma y yo saqué un proyectil de gran potencia de mi bolsa de munición. ¡Por fin podríamos devolver los disparos!

—¡Fuego! —gritó Snafu.

Justo entonces un carro de combate de los marines situado detrás de nuestra posición nos tomó por el enemigo. En cuanto levanté la mano para dejar caer el proyectil por el tubo, una ametralladora abrió fuego. Sonaba como una de las nuestras… ¡y nada más y nada menos que desde la retaguardia! Cuando eché un vistazo por encima del borde del cráter, a través del polvo y el humo, y descubrí un carro de combate Sherman en un claro detrás de nosotros, el vehículo blindado disparó su cañón de 75 mm hacia la parte derecha de nuestra retaguardia. El obús estalló cerca, tras una curva en el mismo sendero en el que nos encontrábamos. Oí que había un cañón de campaña japonés ubicado allí cuando este le devolvió los disparos al blindado. Intenté disparar otra vez, pero la ametralladora volvió a disparar.

—Mazo, no dejes que le dé. Nos mandaría a todos al infierno —dijo un preocupado portamuniciones que estaba agachado en el cráter junto a mí.

—No te preocupes, ha sido mi mano a lo que ha estado a punto de darle —solté.

Nuestro carro blindado y el cañón de campaña nipón siguieron con su duelo.

—Dios mío, cuando el tanque destruya ese cañón japo girará su 75 hacia aquí, e irá a por nosotros. Cree que somos japos —exclamó un veterano.

—¡Oh, Dios! —gimió alguien.

Me invadió una oleada de pánico. En un breve instante, nuestro blindado me había reducido de ayudante de artillero de mortero, decidido y bien adiestrado, a una temblorosa masa de terror. Lo que me ponía tan tremendamente nervioso no era que una ametralladora me estuviera disparando, sino que se tratara de una de las nuestras. Que te matara el enemigo ya era bastante malo; era una posibilidad real para la que me había preparado. Pero que mis propios compañeros me mataran por error era algo que me resultaba difícil de aceptar. Simplemente era demasiado.

Una voz autoritaria gritó al otro lado del sendero:

—Aseguren el mortero.

Un voluntario fue a rastras hacia la izquierda y pronto el carro de combate dejó de disparar contra nosotros. Después nos enteramos de que habían abierto fuego sobre nosotros porque nos habíamos adelantado demasiado. Pensaron que éramos apoyo enemigo para el cañón de campaña. Esto también explicaba por qué los proyectiles enemigos pasaban por encima y explotaban detrás de nosotros. Trágicamente, un francotirador mató al marine que nos salvó al identificarnos.

Los intensos disparos a nuestra izquierda prácticamente se habían apagado, se había puesto fin al contraataque japonés. Lamentablemente, yo no había ayudado en absoluto porque uno de nuestros propios carros de combate nos había inmovilizado.

Algunos de nosotros fuimos por el sendero y echamos un vistazo al cañón de campaña nipón. Se trataba de una pieza de artillería bien hecha y de aspecto imponente, pero me sorprendió que las ruedas fueran de las pesadas, de madera, típicas de los cañones de campaña del siglo XIX. La dotación japonesa del cañón estaba tirada alrededor del arma.

—Son los japos más grandes que he visto —comentó un veterano.

—Mirad a estos hijos de puta; todos miden más de metro ochenta —apuntó otro.

—Deben ser parte de esa «flor y nata del ejército de Kwantung» de la que hemos oído hablar —terció un cabo.

El contraataque japonés no fue una carga banzai salvaje y suicida como la experiencia nos había hecho esperar. Numerosas veces a lo largo del día D oí la afirmación de boca de veteranos experimentados de que el enemigo haría un banzai.

—Harán un banzai y les daremos para el pelo. Luego podremos largarnos de este maldito pedrusco caliente, y puede que el general al mando envíe a la división de regreso a Melbourne.

En lugar de un banzai, la contraofensiva japonesa fue un ataque de carros de combate e infantería bien coordinado. Aproximadamente una compañía de infantería nipona, junto con unos trece vehículos blindados, había cruzado el aeródromo con cuidado hasta que los marines situados a nuestra izquierda los aniquilaron. Esta fue nuestra primera advertencia de que tal vez los japoneses lucharan de otro modo en Peleliu.

Justo antes del anochecer, una concentración de morteros japoneses impactó en el puesto de mando del 3/5. Nuestro oficial al mando, el teniente coronel Austin C. Shofner[19], fue alcanzado mientras intentaba establecer contacto con las compañías de nuestro batallón. Fue evacuado y llevado a bordo de un buque hospital.

Soldado japonés muerto junto a su arma de campaña. Obsérvese la granada nipona en primer plano. Peleliu. Fotografía del USMC.

Las Compañías I, K y L no pudieron restablecer el contacto antes de que cayera la noche. Cada una se atrincheró en una defensa circular para pasar la noche. La situación era precaria. Estábamos aislados, casi sin agua en medio del espantoso calor y la munición escaseaba. El teniente coronel Lewis Walt, acompañado únicamente de un mensajero, se adentró en aquella maleza oscura como boca de lobo y plagada de enemigos, localizó a todas las compañías y nos indicó el camino hacia la línea de la división en el aeródromo. ¡Debería haber ganado una Medalla de Honor por esa proeza[20]!

Mientras nos atrincherábamos, corrió el rumor de que la división había sufrido numerosas bajas durante el desembarco y el combate posterior. Los veteranos a los que conocía afirmaron que había sido uno de los peores días de enfrentamientos que habían visto nunca[21].

Me sentí inmensamente aliviado cuando completamos el foso de nuestro mortero, y alineamos el arma y disparamos dos o tres proyectiles de gran potencia en un área situada por delante de la Compañía K. La sed era casi insoportable, sentía un nudo en el estómago y estaba empapado de sudor. Disolver unas pastillas de dextrosa de las raciones K en la boca ayudó, y me bebí el último sorbo de mi suministro cada vez más reducido de agua. No teníamos ni idea de cuándo llegaría más agua. Los proyectiles de artillería chillaban y silbaban de un lado a otro cada vez con más frecuencia, y los disparos de armas ligeras repiqueteaban por todas partes.

Empecé a quitarme la bota derecha en medio de la inquietante luz verde de los cohetes luminosos que se balanceaban como péndulos en los paracaídas, de modo que las sombras danzaban y se mecían como locas.

—Mazo, ¿qué diablos estás haciendo? —preguntó Snafu con tono exasperado.

—Quitándome las botas, me duelen los pies —respondí.

—¿Te has vuelto asiático? —me soltó—. ¿Qué demonios vas a hacer en calcetines si los japos salen de repente de esa jungla o del otro lado del aeródromo? Tal vez tengamos que salir de este hoyo y poner pies en polvorosa si nos lo ordenan. Probablemente hagan un banzai antes de que amanezca, y ¿cómo crees que te moverás por este coral en calcetines?

Contesté que no lo había pensado. Me echó una buena regañina y me dijo que tendríamos suerte si podíamos quitarnos las botas antes de que la isla estuviera asegurada. Le di gracias a Dios por que mi compañero de trinchera fuera un veterano.

Entonces Snafu sacó su Ka-Bar con aire despreocupado y lo clavó en el polvo de coral junto a su mano derecha. Se me tensó el estómago y se me puso la carne de gallina en la espalda y los hombros al ver la larga hoja bajo la luz verdosa y al darme cuenta de por qué lo había colocado tan a mano. A continuación, comprobó su pistola automática del 45. Seguí su ejemplo con mi cuchillo mientras me agachaba en el otro lado del mortero, revisé mi carabina e inspeccioné los proyectiles del mortero (de gran potencia y bengalas) amontonados cerca. Nos acomodamos para pasar la larga noche.

—Snafu, ¿ese es de ellos o nuestro? —le preguntaba cada vez que un obús pasaba por encima.

No había nada sutil en la aproximación y explosión de un proyectil de artillería. Se me contraían todos los músculos del cuerpo cuando oía el silbido de uno que se aproximaba a lo lejos. Era como si intentara hacer un ridículo esfuerzo por evitar ser arrastrado. Me sentía completamente indefenso.

Mientras el diabólico silbido se volvía más fuerte, los dientes me rechinaban, el corazón me latía con fuerza, se me secaba la boca, se me entrecerraban los ojos, el cuerpo se me cubría de sudor, respiraba en breves boqueadas irregulares y temía tragar saliva, no fuera que me ahogara. Siempre rezaba, a veces en voz alta.

Según las circunstancias podía oír el obús aproximándose desde una distancia considerable, prolongando así el suspense hasta convertirlo en una tortura aparentemente interminable. En el mismo instante en el que la voz de un proyectil alcanzaba el punto más alto, terminaba con un fogonazo y una explosión ensordecedora parecida al estrépito de un fuerte trueno. El suelo temblaba y el impacto me hacía daño en los oídos. Los fragmentos de obús desgarraban el aire mientras salían a toda velocidad, zumbando y chasqueando. Rocas y tierra repiqueteaban contra el suelo mientras el humo causado por la explosión del proyectil se disipaba.

Sufrir una descarga o un bombardeo prolongado ampliaba los terribles efectos físicos y emocionales de un obús. Para mí, la artillería era un invento del demonio. El silbido y el chillido aproximándose de aquel paquete de acero de destrucción suponían la cumbre de la furia y la personificación del mal. Se trataba de la esencia de la violencia y de la crueldad del hombre para con el hombre. Empecé a sentir un odio mortal hacia los obuses. Que te matara una bala parecía muy limpio y quirúrgico. Pero los obuses no sólo rompían y desgarraban el cuerpo, torturaban la mente casi más allá del borde de la cordura. Después de cada impacto, me quedaba como seco, agotado y sin fuerzas.

Durante los bombardeos prolongados, a menudo tenía que contenerme y reprimir un impulso salvaje e incontenible de gritar, gemir y llorar. En el transcurso de la batalla temí que si alguna vez perdía el dominio de mí mismo bajo el fuego de artillería, se me destrozaría la mente. Odiaba los obuses tanto por el daño que ocasionaban a la mente como al cuerpo. Para mí, sufrir un bombardeo intenso fue, con diferencia, la experiencia de combate más aterradora. Siempre me dejaba sintiéndome más desamparado e indefenso, más fatalista y con menos confianza en poder escapar a la terrible ley de promedios que reducía nuestro número de manera inexorable. El miedo tiene muchas facetas y muchos matices; sin embargo, el terror y la desesperación que se sufren en un bombardeo intenso son con mucho los más insoportables.

La noche se prolongó interminablemente, y yo no pude echar ni una cabezada. Hacia las horas previas al amanecer, numerosas piezas de artillería enemigas concentraron sus disparos en el área de jungla de la que nos había sacado el teniente coronel Lewis Walt. Los proyectiles aullaban y gemían por encima de nosotros y se estrellaban más allá en la maleza.

—Ah, escuchad cómo esos artilleros japos barren la zona —exclamó un amigo en la siguiente trinchera.

—Sí, deben pensar que todavía seguimos allí y apuesto a que también contraatacarán justo por ese lugar —terció Snafu.

—Gracias a Dios que estamos aquí y no allí —añadió otro compañero.

El ritmo de la descarga aumentó mientras los japoneses daban una auténtica paliza a los matorrales de la jungla. Cuando la descarga amainó por fin, oí que alguien decía con una risita:

—Oh, no lo dejéis, cabrones. Disparad todos vuestros malditos obuses en el sitio equivocado.

—No te preocupes, cabeza de chorlito, les quedarán muchos para dispararlos en el lugar correcto, cuando se haga de día —replicó otra voz.

A los suministros les había costado mantenerse a la par de las necesidades de las compañías de infantería del 5.º de marines durante el día D. Los japoneses mantuvieron una lluvia de disparos de artillería pesada, mortero y ametralladora sobre la toda la extensión de la playa del regimiento a lo largo del día; los observadores de artillería y morteros enemigos dirigían su fuego contra los vehículos anfibios en cuanto llegaban a la playa. Esto provocó que resultara difícil desembarcar los suministros fundamentales y evacuar a los heridos. Todo Peleliu era un frente el día D. Nadie, salvo los muertos, se encontraba fuera del alcance del fuego enemigo. La gente del destacamento de la orilla[22] hizo todo lo posible, pero no lograron compensar las fuertes pérdidas de carros anfibios necesarios para traernos los suministros.

Nosotros no éramos conscientes de los problemas de la playa, estábamos demasiado ocupados con los nuestros. Nos quejábamos, maldecíamos y rogábamos que nos llegara el agua. Yo había utilizado la mía con más moderación que algunos, pero había vaciado las dos cantimploras cuando terminamos el foso del mortero. Disolver pastillas de dextrosa en la boca ayudaba un poco, pero la sed empeoró a lo largo de la noche. Por primera vez en mi vida, aprecié del todo el cliché cinematográfico de un hombre en un desierto gritando: «Agua, agua».

Justo antes del amanecer los proyectiles de la artillería continuaban pasando de un lado a otro por lo alto, pero no se oían muchos disparos de armas ligeras en nuestra zona. De repente pasó sobre nuestras cabezas una de las descargas de ametralladora japonesa más intensas que he visto concentrada en un área tan pequeña. Las trazadoras dejaban vetas y las balas restallaban a no más de treinta centímetros por encima de nuestro foso. Nos tendimos de espaldas y aguardamos a que la ráfaga terminase.

El arma se desató de nuevo, acompañada de una segunda y posiblemente una tercera. Densos ríos de trazadoras de color blanco azulado (las trazadoras estadounidenses eran rojas) fluían en lo alto. Al parecer provenían de algún lugar cerca del aeródromo. El fuego cruzado se mantuvo durante al menos un cuarto de hora. Se despacharon a gusto.

Poco antes de que las ametralladoras abrieran fuego, habíamos recibido la orden de lanzar un ataque al amanecer con todo el regimiento del 5.º de marines a través del aeródromo. Rogué que el fuego de ametralladora disminuyera antes de que tuviéramos que salir. Estábamos totalmente inmovilizados. Levantarse por encima del borde del foso del mortero habría sido como buscar una guadaña gigante. Tras unos quince minutos, los disparos se interrumpieron de repente. Suspiramos aliviados.

Día D más 1

El amanecer llegó por fin y con él la temperatura aumentó rápidamente.

—¿Dónde demonios está nuestra agua? —gruñían los hombres a mi alrededor.

Habíamos sufrido muchos casos de postración por calor el día anterior y pensé que necesitábamos agua o todos perderíamos el conocimiento durante el ataque.

—¡Preparados para partir! —llegó la orden.

Recogimos todo nuestro equipo. Snafu aseguró el mortero, lo desmontó plegando el bípode y amarrándolo, mientras yo guardaba los proyectiles restantes en mi bolsa de munición.

—Tengo que conseguir un poco de agua o me voy a volver loco —dije.

En ese momento, un compañero que se encontraba cerca gritó y nos hizo señas:

—Vamos, hemos encontrado un pozo.

Cogí rápidamente mi carabina y salí a toda prisa, las cantimploras vacías rebotaban en mi cartuchera. A veinticinco metros más o menos, un grupo de hombres de la Compañía K se congregaba junto a un agujero de unos cuatro metros y medio de diámetro y tres de profundidad. Eché un vistazo por encima del borde. En el fondo y a un lado había un charquito de agua de aspecto lechoso. Los obuses japoneses estaban empezando a caer en el aeródromo, pero tenía demasiada sed para preocuparme. Uno de los hombres ya estaba en el agujero llenando cantimploras y pasándolas. El amigo que me había llamado estaba bebiendo de un casco al que le habían quitado la funda. Se bebió de un trago la sustancia lechosa y comentó:

—No es cerveza, pero está húmedo.

Nos pasaron cascos y cantimploras a los que estábamos esperando.

—No os amontonéis, chicos. Atraeremos el fuego de los japos como dos y dos son cuatro —gritó alguien.

El primer hombre que había bebido el agua me miró y se quejó:

—Tengo ganas de vomitar.

Un cabo de la compañía se acercó gritando:

—No beban esa agua, muchachos. Podría estar envenenada.

Acababa de llevarme un casco lleno a los labios cuando el hombre que se encontraba a mi lado cayó, aferrándose los costados y con violentas arcadas. Tiré mi agua, de color lechoso debido al polvo de coral, y empecé a ayudar al sanitario con el enfermo. Fue a la retaguardia, donde se recuperó. Nunca supimos si fue veneno o polución.

—Cojan su equipo y prepárense —gritó alguien.

Frustrado y furioso, me dirigí de regreso al foso del mortero. Entonces llegó un destacamento con latas de agua, munición y raciones. Un amigo y yo nos ayudamos el uno al otro a servir agua de una lata de cinco galones en nuestras tazas de campaña. Estábamos tan ansiosos por saciar nuestra sed que nos temblaban las manos. Me asombró que el agua pareciera marrón en mi taza de aluminio. No importó, tomé un gran trago… y casi la escupo a pesar de la espantosa sed. Era repugnante. Estaba llena de herrumbre y aceite, y apestaba. Miré dentro de la taza sin dar crédito a lo que veía mientras una película azul de aceite flotaba perezosamente en la superficie del hediondo líquido marrón. Sentí calambres en la boca del estómago.

Mi amigo levantó la mirada de su taza y gimió:

Obús de 75 mm del 11.º de marines dispara fuego de apoyo para las tropas de primera línea. Peleliu. Fotografía del USMC.

—Mazo, ¿estás pensando lo mismo que yo?

—Claro que sí, aquel destacamento de limpieza con vapor de bidones de aceite en Pavuvu —respondí cansado. (Habíamos estado juntos en ese destacamento al que se le había asignado vaciar y limpiar los bidones).

—Seré hijo de puta —gruñó.

Nunca holgazanearé en otro destacamento de trabajo mientras viva.

Le dije que no pensaba que fuera culpa nuestra. No fuimos los únicos asignados al destacamento, y desde el principio nos resultó evidente (aunque no a algún oficial de suministro) que el método que se nos había ordenado utilizar no limpiaba bien los bidones. No obstante, saber eso supuso muy poco consuelo en el aeródromo de Peleliu, en medio del calor cada vez más intenso. A pesar de lo repugnante que era aquella cosa, teníamos que beberla o sufriríamos agotamiento. Después de vaciar mi taza, quedó un residuo de óxido parecido a posos de café, y sentí dolor en el estómago.

Hombres del 5.º de marines atacan a través del aeródromo, barrido por los disparos el 16 de septiembre. Peleliu. Fotografía del USMC.

Recogimos nuestro equipo y nos dispusimos a salir para el ataque a través del aeródromo. Debido a que la línea del 3/5 durante la noche daba al sur y estaba espalda con espalda con la del 2/5, tuvimos que desplazarnos a la derecha y prepararnos para atacar hacia el norte, a través del aeródromo, con los otros batallones del regimiento. Los japoneses comenzaron a bombardear nuestras líneas al amanecer, así que tuvimos que salir rápido y en formación dispersa. Por fin estuvimos en posición para el ataque y nos dijeron que nos tirásemos al suelo hasta que se nos volviera a ordenar que nos moviéramos. Me pareció bien, porque el bombardeo nipón estaba empeorando. Nuestra artillería, naves y aviones estaban dejando caer una cantidad increíble de fuego delante en el aeródromo y en los cerros situados más allá para preparar nuestro ataque. La descarga previa al ataque duró aproximadamente media hora. Yo sabía que saldríamos en cuanto finalizara.

Mientras permanecía tendido en el coral abrasador y miraba hacia el otro extremo del aeródromo, olas de calor resplandecían y danzaban deformando la vista del cerro Bloody Nose. Un viento caliente nos soplaba en la cara.

Un suboficial pasó a toda prisa, agachándose y gritando:

—No dejen de moverse ahí fuera, muchachos. Hay menos probabilidades de que los alcancen si cruzan rápido y no se paran.

—Vamos —ordenó un oficial que hizo señas hacia el aeródromo.

Nos movimos al paso, luego al trote, en oleadas muy dispersas. Cuatro batallones de infantería —de izquierda a derecha: 2/1, 1/5, 2/5 y 3/5 (esto nos situó en el borde del aeródromo)— atravesaron el aeródromo barrido por los disparos. Mis únicas preocupaciones en ese momento eran mi deber y sobrevivir, no vi escenas panorámicas del combate. Sin embargo, más tarde me pregunté muchas veces qué les habría parecido aquel ataque a los observadores aéreos y a los que no vivieron directamente aquellas tormentas de fuego. De lo único que yo era consciente era la pequeña área que se encontraba justo a mi alrededor y el ruido ensordecedor.

El cerro Bloody Nose dominaba todo el aeródromo. Los japoneses habían concentrado sus armas pesadas en la zona alta; las dirigían desde puestos de observación situados en elevaciones de hasta noventa metros desde las que podían observar cómo avanzábamos. Podía ver hombres moviéndose por delante de mi pelotón, pero no sabía si nuestro batallón, el 3/5, estaba cruzando por detrás del 2/5 y luego girando a la derecha. También había hombres a unos veinte metros por nuestra retaguardia.

Nos desplazamos con rapidez por el terreno abierto, entre cráteres y escombros de coral, a través del creciente fuego enemigo. Vi hombres a mi derecha e izquierda corriendo lo más agachados posible. Los proyectiles chillaban y silbaban mientras explotaban a nuestro alrededor. En muchos sentidos, fue más aterrador que el desembarco porque no había vehículos para transportarnos, ni siquiera los delgados laterales de acero de un carro anfibio que nos protegieran. Estábamos expuestos, corriendo con nuestras propias fuerzas en medio de una auténtica lluvia de metal mortífero y el constante estrépito de las explosiones.

El asalto me recordó a las películas sobre la primera guerra mundial que había visto con ataques suicidas de infantería en medio del fuego de artillería. Apreté los dientes, aferré la culata de mi carabina y recité una y otra vez para mis adentros: «El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo; tu vara y tu cayado me confortan…».

El sol pegaba sin piedad y el calor resultaba agotador. El humo y el polvo de las descargas me limitaban la visibilidad. El suelo parecía temblar bajo las sacudidas. Me sentía como si estuviera flotando por el vórtice de una irreal tormenta eléctrica. Las balas niponas restallaban y chasqueaban, y las trazadoras pasaban junto a mí a ambos lados, a la altura de la cintura. Este mortífero fuego de armas ligeras parecía casi insignificante en medio de los estallidos de los obuses. Las explosiones, y el zumbido y el bramido de los fragmentos de proyectil rasgaban el aire. Trozos de coral que habían saltado por los aires me azotaban la cara y las manos mientras una lluvia de fragmentos de acero caía sobre la dura roca como granizo en la calle. Por todas partes los obuses destellaban como petardos gigantes.

A través de la neblina vi marines tropezar y caer de bruces cuando los alcanzaban. Entonces ya no miré a derecha ni izquierda sino justo delante de mí. Cuanto más avanzábamos, más empeoraba. El ruido y los impactos me presionaban los oídos como un torno. Apreté los dientes y me preparé para que me abatieran en cualquier momento. Parecía imposible que alguno de nosotros lograra cruzar. Pasamos varios cráteres que ofrecían refugio, pero recordé la orden de no dejar de movernos. Debido a la magnífica disciplina y al excelente espíritu de equipo de los marines, nunca se nos había ocurrido que el ataque pudiera fracasar.

Aproximadamente a medio camino, tropecé y caí de bruces. En ese mismo instante un obús grande explotó a mi izquierda con un fogonazo y un estruendo. Un fragmento rebotó en el suelo y pasó bramando por encima de mi cabeza mientras me caía. A mi derecha, Snafu soltó un gruñido y se desplomó cuando el fragmento lo golpeó. Se agarró el costado izquierdo mientras caía. Me arrastré rápido hacia él. Por suerte, el fragmento había perdido mucha fuerza y afortunadamente había chocado contra la gruesa pistolera de Snafu. Las hebras del ancho cinturón estaban deshilachadas en una zona de dos centímetros cuadrados y medio más o menos.

Me arrodillé a su lado y revisamos su costado. Sólo tenía una magulladura, una suerte increíble. Vi el trozo de acero que lo había golpeado en el suelo. Medía aproximadamente dos centímetros cuadrados y medio y tenía uno de grosor. Cogí el fragmento y se lo mostré. Snafu hizo un gesto hacia su mochila. Aunque estaba aterrorizado en medio del caos infernal, me pasé el fragmento de una mano a la otra con calma —todavía estaba caliente— y se lo metí en la mochila. Snafu gritó algo que sonó vagamente como:

—Vamos.

Alargué la mano para coger la correa del mortero, pero me apartó la mano y se colgó el arma al hombro. Nos pusimos en pie y seguimos adelante lo más rápido que pudimos. Por fin llegamos al otro lado y alcanzamos a los demás miembros de nuestra compañía, que estaban tendidos jadeando y sudando entre los matorrales bajos, en el extremo nororiental del aeródromo.

Nunca supe cuánto habíamos avanzado por terreno abierto, pero debían de haber sido varios cientos de metros. El atronador bombardeo que acabábamos de atravesar había afectado visiblemente a todo el mundo. Cuando miré a los ojos a aquellos magníficos veteranos de Guadalcanal y Cabo Gloucester, algunos de los mejores hombres de Estados Unidos, ya no sentí vergüenza de mis manos temblorosas y casi me río de mí mismo, aliviado.

Que te bombardeen con una concentración de artillería y morteros resulta totalmente aterrador, pero que te bombardeen en terreno abierto es un terror exacerbado, incomprensible para nadie que no lo haya experimentado. El ataque a través del aeródromo de Peleliu fue la peor experiencia de combate que viví durante toda la guerra. Por la intensidad de la embestida y el impacto de las explosiones de los obuses, superó todas las terribles pruebas posteriores.

El calor era increíblemente intenso. La temperatura alcanzó aquel día 40 grados a la sombra (nosotros no estábamos a la sombra) y se dispararía hasta 46 grados en los días siguientes. Los sanitarios declararon a numerosos marines con postración por calor demasiado débiles para continuar. Los evacuamos. Tenía las botas tan llenas de sudor que mis pies parecían esponjas al caminar. Tendido de espaldas, levanté un pie y luego el otro. Cayó literalmente agua de cada bota.

Los heridos no podían sobrevivir mucho tiempo sin agua a 46 ºC de calor. Peleliu. Fotografía del USMC.

—Eh, Mazo, has estado caminando por el agua —bromeó un hombre que estaba despatarrado a mi lado.

—Tal vez por eso no lo alcanzaron al cruzar el aeródromo —se rio otro.

Intenté sonreír y me alegré de que las inevitables bromas hubieran empezado de nuevo.

Debido a la forma del aeródromo, después de que cruzáramos el 2/5 sacó al 3/5 del frente por la izquierda y el 3/7 por la derecha. Giramos hacia el este y la Compañía K se unió al 3/7, que estaba atacando en las zonas cenagosas del extremo oriental del aeródromo.

Mientras recogíamos nuestro equipo, un veterano me comentó sacudiendo la cabeza hacia el aeródromo donde continuaba el bombardeo:

—Ha sido duro, odiaría tener que hacerlo todos los días.

Avanzamos por las ciénagas entre disparos de francotiradores y nos atrincheramos para pasar la noche de espaldas al mar. Coloqué mi mortero en un exiguo foso en una ligera elevación de terreno, a unos cuatro metros y medio de un escarpado acantilado de roca que caía tres metros más o menos hasta el océano. La vegetación era muy densa, pero contábamos con un hueco despejado en el dosel selvático por el que podíamos dispararlo sin que los proyectiles golpeasen el follaje y estallasen.

La mayoría de los hombres de la compañía habían desaparecido entre los densos mangles. Seguíamos escasos de agua, y el calor y los esfuerzos del día nos habían debilitado a todos. Yo había utilizado mi agua lo más frugalmente posible y había tenido que comerme doce pastillas de sal ese día. (Llevábamos la cuenta de las pastillas con atención. Provocaban arcadas si tomábamos más de la cuenta).

La infiltración enemiga que se produjo a continuación fue una pesadilla. Los proyectiles iluminadores que se habían disparado sobre el aeródromo la noche anterior (el día D) había desalentado la infiltración en mi sector, pero otros habían experimentado en abundancia las infernales incursiones nocturnas a las que nosotros nos enfrentábamos ahora y que sufriríamos cada noche durante el resto del tiempo que pasáramos en Peleliu. Los japoneses eran conocidos por sus tácticas de infiltración. En Peleliu las pulieron y practicaron con una intensidad que no se había visto en el pasado.

Después de atrincherarnos a última hora de aquella tarde, seguimos un procedimiento que se utilizaba casi todas las noches. Obedeciendo las indicaciones de nuestro observador, alineamos el mortero y disparamos un par de proyectiles de gran potencia hacia una posición segura o alguna vía de acceso similar, por delante de la compañía, que no cubrieran los disparos de nuestras ametralladoras y fusiles, y por las que pudiera avanzar el enemigo. Luego colocamos marcadores de puntería alternos para señalar otras características del terreno sobre las que podíamos disparar. Todo el mundo encendía un pitillo y la contraseña de la noche se susurraba a lo largo de la línea, pasando de trinchera en trinchera. La contraseña siempre contenía la letra «L», que a los japoneses les costaba.

Nos llegaron noticias de la disposición de los pelotones de la compañía y de las unidades situadas a nuestros flancos. Comprobamos nuestras armas y situamos el equipo a mano para la noche que se aproximaba. Al caer la noche, se pasó la orden:

—Luces fuera.

Todas las conversaciones cesaron. Un hombre de cada trinchera se instaló lo más cómodamente que pudo para dormir sobre la roca irregular mientras su compañero aguzaba la vista y el oído para detectar cualquier movimiento o sonido en la oscuridad.

De vez en cuando cayó un proyectil de mortero japonés en la zona, pero las cosas se mantuvieron bastante tranquilas durante un par de horas. Lanzamos unos cuantos obuses de gran potencia a modo de fuego de hostigamiento para desalentar cualquier movimiento por delante de la compañía. Podía oír el mar lamiendo suavemente la base de las rocas a nuestra espalda.

Enseguida, los japoneses comenzaron a intentar infiltrarse por todo el frente de la compañía y a lo largo de la costa, a nuestra retaguardia. Oímos ráfagas aisladas de disparos de armas ligeras y el estallido de granadas. Nuestra disciplina de tiro debía ser estricta en estas situaciones para no dispararle por error a un compañero. Durante la guerra, a menudo se acusó alegremente a los estadounidenses de ser «de gatillo fácil» por la noche y de dispararle a todo lo que se moviera. Esta acusación era correcta muchas veces cuando se aludía a tropas de retaguardia o inexpertas; sin embargo, en las compañías de fusileros, también se aceptaba como artículo de fe que cualquiera que saliera de su trinchera de noche sin primero informar de ello a los hombres que lo rodeaban, y que no respondiera de inmediato con la contraseña cuando le dieran el alto, podía esperar que le disparasen.

De pronto, un movimiento en la vegetación, por la parte delantera del foso, me llamó la atención. Me di la vuelta con cuidado y aguardé, sosteniendo la automática del 45 de Snafu amartillada y lista. Los susurrantes movimientos se acercaron. El corazón me latía con fuerza. Decididamente no se trataba de uno de los numerosos cangrejos de tierra de Peleliu que caminaban por el suelo toda la noche, cada noche. Alguien se estaba arrastrando lentamente hacia el foso del mortero. Después silencio. Más ruido, después silencio. Crujidos, después silencio: el patrón típico.

Pensé que debía tratarse de un japonés intentando acercarse lo máximo posible, deteniéndose con frecuencia para evitar que lo descubrieran. Probablemente había visto el fogonazo de la boca cuando disparé el mortero. Lanzaría una granada en cualquier momento o se me echaría encima con su bayoneta. No podía ver nada en medio de la pálida luz y la impenetrable negrura de las sombras.

Me agaché para ver mejor cualquier silueta recortada contra el cielo por encima de mí y solté el seguro lateral de la gran pistola. Una figura con casco se irguió contra el cielo nocturno delante del foso del mortero. Por la silueta no podía saber si el casco era estadounidense o japonés. Apunté la automática al centro de la cabeza y presioné el seguro de la empuñadura mientras apretaba a la vez el gatillo levemente para compensar la falta de tensión. De pronto se me ocurrió que estaba demasiado cerca para utilizar una granada, así que probablemente usaría una bayoneta o un cuchillo contra mí. Mi mano se mantenía firme incluso aunque estaba asustado. Era él o yo.

—¿Cuál es la contraseña? —pregunté en voz baja.

No hubo respuesta.

—¡Contraseña! —exigí mientras tensaba el dedo en el gatillo.

La gran pistola dispararía y se sacudiría a causa del retroceso enseguida, pero apresurarse y tirar del gatillo significaría fallar con seguridad. Entonces lo tendría encima.

—¡Ma-Mazo! —balbuceó la figura.

Solté el gatillo.

—Soy De L’Eau, Jay de L’Eau. ¿Tienes agua?

—Jay, ¿por qué no me has dado la contraseña? ¡Casi te pego un tiro! —jadeé.

—Oh, Dios —gimió cuando vio la pistola y se dio cuenta de lo que casi había ocurrido—. Pensé que sabías que era yo —dijo con voz débil.

Jay era uno de mis mejores amigos. Se trataba de un veterano de Gloucester y sabía perfectamente que no debía andar merodeando como acababa de hacer. Si mi dedo hubiera aplicado la más mínima presión a aquel gatillo, Jay habría muerto en el acto. Habría sido culpa suya, pero eso no me habría importado. Mi vida se habría arruinado si lo hubiera matado, incluso en esas circunstancias.

La mano derecha me temblaba mientras bajaba la gran automática. Tuve que colocar el seguro lateral con la mano izquierda; el pulgar derecho estaba demasiado débil. Me dieron náuseas, me sentía débil y quería llorar. Jay se acercó arrastrándose y se sentó en el borde del foso del mortero.

—Lo siento, Mazo. Pensé que sabías que era yo —se disculpó.

Tras pasarle una cantimplora, me estremecí y le agradecí a Dios que Jay siguiera con vida.

—¿Y cómo coño podía saber que eras tú en medio de la oscuridad, con japos por todas partes? —gruñí.

Entonces le eché un buen rapapolvo a uno de los mejores amigos que he tenido.

Rumbo al norte

—Cojan su equipo y prepárense para partir.

Nos echamos nuestras cargas al hombro y comenzamos a salir despacio de la tupida ciénaga. Cuando pasé junto al hoyo poco profundo en el que había estado atrincherado Robert B. Oswalt, le pregunté a un hombre que había cerca si era cierto el rumor de que habían matado a Oswalt. Desgraciadamente respondió que sí. Oswalt había recibido una herida mortal en la cabeza. Una mente joven y brillante que aspiraba a ahondar en los misterios del cerebro humano para aliviar el sufrimiento de sus semejantes había sido destruida por un trozo minúsculo de metal. Qué pena, pensé. La guerra es una locura contraproducente y organizada que destruye lo mejor que una nación tiene que ofrecer.

También pensé en las esperanzas y aspiraciones de un japonés muerto que acabábamos de sacar del agua. No obstante, aquellos atrapados en la vorágine del combate sentíamos poca compasión por el enemigo. Como un sensato e incisivo suboficial lo había expresado un día en Pavuvu cuando un reemplazo le preguntó si alguna vez sentía lástima por los japoneses cuando los alcanzaban:

—¡Ni hablar! ¡Son ellos o nosotros!

Avanzamos, manteniendo nuestro intervalo de cinco pasos, a través de la espesa ciénaga hacia donde parecían provenir unos intensos disparos. El calor era casi inaguantable y nos hacían pararnos con frecuencia para prevenir casos de postración por calor debidos a los 46 grados de temperatura.

Llegamos al extremo oriental del aeródromo y nos detuvimos junto a un matorral. Soltamos el equipo y nos dejamos caer en el suelo, sudando, jadeando, agotados. No había hecho más que alargar la mano hacia una cantimplora cuando una bala de fusil silbó por encima de mí.

—Está cerca. Agáchense —ordenó un oficial. El fusil volvió a restallar—. Parece que está justo allí a poca distancia —dijo el oficial.

—Yo me encargo de él —se ofreció Howard Nease.

—Muy bien, adelante, pero tenga cuidado.

Nease, un veterano de Gloucester, cogió su fusil y se adentró en la maleza con la despreocupación de un cazador que persigue a un conejo. Giró a un lado para acercarse sigilosamente al francotirador por detrás. Aguardamos unos instantes llenos de preocupación y luego oímos dos disparos de M1.

—El bueno de Howard ha acabado con él —comentó uno de los hombres con seguridad.

Howard reapareció poco después con una sonrisa triunfante y portando un fusil japonés y algunos efectos personales. Todo el mundo lo felicitó por su destreza y él reaccionó con su modestia habitual.

—Vamos a acabar con ellos, chicos —se rio.

Unos minutos después nos pusimos en marcha a través de unos arbustos que nos llegaban hasta las rodillas hacia el área abierta situada en el borde del aeródromo. El calor era espantoso. Cuando nos detuvimos otra vez, nos tumbamos bajo la escasa sombra de los matorrales. Levanté cada pie y dejé que el sudor me saliera de las botas. Un hombre de la dotación de la otra sección de morteros perdió el conocimiento. Era un veterano de Gloucester, pero el calor de Peleliu resultó demasiado para él. Lo evacuamos; pero, a diferencia de algunos casos de postración por calor, nunca regresó a la compañía.

Algunos hombres arrancaron el borde trasero de la funda de sus casos de camuflaje de entre el acero y el forro para que la tela les colgara sobre la nuca. Esto les ofrecía cierta protección contra el sol abrasador, parecían la legión extranjera francesa.

Tras un breve descanso, continuamos en orden disperso. Podíamos ver el cerro Bloody Nose delante a la izquierda. Al norte de esa zona en particular, el 2.º Batallón del 1.º de marines (el 2/1) luchaba desesperadamente contra los japoneses que se ocultaban en cuevas bien protegidas. Estábamos adelantándonos para relevar al 1.er Batallón del 5.º de marines (el 1/5) y nos uniríamos al 1.º de marines. Luego debíamos atacar hacia el norte, a lo largo del borde oriental de los cerros.

Este día en concreto, el 17 de septiembre, el relevo fue lento y difícil. Mientras el 3/5 se colocaba y los hombres del 1/5 se retiraban, los japoneses apostados en los cerros, a la izquierda, lanzaron una lluvia de fuego de artillería y mortero. Me dieron lástima aquellos hombres cansados del 1/5 mientras trataban de apartarse sin bajas. Su batallón, como sucedía con los demás del 5.º de marines, lo había pasado mal al cruzar el aeródromo en medio del intenso tiroteo el día anterior. Pero en cuanto llegaron al otro lado se enfrentaron a una fuerte resistencia desde los fortines situados en el lado oriental. Nosotros habíamos tenido más suerte: tras cruzar el aeródromo, el 3/5 se adentró en la ciénaga, que no estaba tan bien defendida.

Cuando el relevo del 1/5 se completó por fin, nos sumamos al 1.º de marines, a nuestra izquierda, y al 2/5, a nuestra derecha. Nuestro batallón debía atacar durante la tarde por el terreno bajo, a lo largo de la cara este de Bloody Nose, mientras que 2/5 despejaría la jungla entre nuestros flanco derecho y la costa oriental.

En cuanto avanzamos, nos encontramos bajo un intenso fuego procedente del cerro Bloody Nose, a nuestra izquierda.

Snafu me transmitió su impresión sobre la situación táctica mientras nos pegábamos al suelo en busca de protección:

—Maldita sea, tienen que enviar más tropas aquí arriba —gruñó.

Se llamó a nuestra artillería, pero nuestros morteros sólo podían disparar hacia el frente de la compañía y no contra la zona del flanco izquierdo porque estaba en el área del 1.º de marines. Los observadores nipones apostados en el cerro podían vernos con claridad y sin obstáculos. Sus proyectiles de artillería gemían y chillaban, acompañados del murmullo mortífero de los proyectiles de mortero. El fuego enemigo se volvió más intenso hasta que quedamos inmovilizados. Estábamos sufriendo la primera muestra de lo que nos esperaba en el cerro Bloody Nose, y sentíamos una compasión cada vez mayor por el 1.º de marines a nuestra izquierda que se estaba dando de lleno contra él.

Los japoneses interrumpían los disparos cuando dejábamos de movernos. Sin embargo, en cuanto tres hombres se juntaban o alguien empezaba a moverse, los morteros enemigos abrían fuego sobre nosotros. Si se producía un movimiento general, su artillería tomaba parte. Los japoneses comenzaron a demostrar la excelente disciplina de tiro que iba a caracterizar su empleo de todas las armas en Peleliu. Sólo disparaban cuando podían esperar infligir el mayor número de bajas y detenían las descargas en cuanto pasaba la oportunidad. Por lo tanto, a nuestros observadores y aviones les resultaba difícil localizar sus posiciones bien camufladas en los cerros.

Cuando el enemigo dejaba de disparar desde las cuevas, cerraba unas puertas protectoras de acero y esperaba mientras nuestra artillería, cañones navales y morteros de 81 mm disparaban contra la roca. Si avanzábamos bajo la protección de nuestro fuego de apoyo, los japoneses nos inmovilizaban y nos infligían graves bajas, pues resultaba casi imposible cavar una trinchera en la roca. No se me quedó grabado ningún acontecimiento individual del ataque, sólo el intenso fuego que llegaba de nuestra izquierda y la sensación de que, en cuanto los quisieran, podrían hacernos saltar por los aires.

Suspendieron nuestro ataque a última hora de la tarde y nos ordenaron montar el mortero para pasar la noche. Un suboficial vino y me dijo que fuera con él y otros cuatro a descargar un carro anfibio que traía suministros para la Compañía K. Llegamos al lugar designado, nos dispersamos un poco para no atraer disparos y esperamos a que llegara el carro. Apareció traqueteando pocos minutos después en medio de un remolino de polvo blanco.

Marines muertos tendidos en el extremo norte del aeródromo D-4. Peleliu. Fotografía del USMC.

—¿Son de la Compañía K del 5.º de marines? —preguntó el conductor.

—Sí, ¿nos trae comida y munición? —inquirió nuestro suboficial.

—Sí, por supuesto. Tengo una carga de tiro[23], agua y raciones. Será mejor que descarguen cuanto antes o atraeremos disparos —apuntó el conductor mientras su máquina se detenía con una sacudida y se bajaba.

El tractor era un modelo antiguo como del que yo había desembarcado el día D. No contaba con una puerta trasera abatible, así que nos subimos a bordo y bajamos las pesadas cajas de munición por un lateral hasta el suelo.

—Vamos, chicos —exclamó nuestro suboficial mientras él y un par de nosotros subíamos al carro.

Lo vi mirar asombrado la zona de carga del carro. Al fondo, metido debajo de una pila de cajas de munición, descubrimos uno de aquellos infernales bidones de aceite con agua de cincuenta y cinco galones. Llenos, pensaban alrededor de cien kilos. Nuestro suboficial apoyó las manos en el lateral del carro y comentó con tono exasperado:

—El oficial de suministro que hizo esto es un maldito genio. ¿Cómo diablos se supone que vamos a sacar ese bidón de ahí?

—No lo sé —respondió el conductor—. Yo sólo lo traigo.

Maldijimos y empezamos a descargar la munición lo más deprisa posible. Habíamos esperado que el agua estuviera en varias latas de cinco galones, cada una de las cuales pesaba un poco más de dieciocho kilos. Trabajamos lo más rápido que pudimos, pero entonces oímos aquel inevitable y mortífero «zuuum-zum-zum». Tres grandes proyectiles de mortero explotaron, uno tras otro, cerca de nosotros.

—Eh, las cosas se han puesto feas —gimió uno de mis compañeros.

—Aplíquense, muchachos. A paso ligero —ordenó nuestro suboficial.

—Miren, voy a tener que sacar este carro de aquí. Si lo destrozan y es culpa mía, el teniente me las hará pasar canutas —gimió el conductor.

No nos molestamos con el conductor, ni lo culpamos. Todo el mundo elogiaba a los conductores de los carros anfibios de Peleliu por hacerlo tan bien. Su coraje y sentido de la responsabilidad estaban por encima de toda duda. Trabajamos como hormiguitas mientras nuestro suboficial le decía:

—Lo siento, amigo, pero si no descargamos estos suministros seremos nosotros los que las pasaremos canutas.

Cayeron más proyectiles de mortero a un lado y los fragmentos silbaron por el aire. Resultaba evidente que la dotación del mortero nipón estaba intentando medir la distancia a la que estábamos, pero les daba miedo disparar demasiado por temor a que nuestros observadores los vieran. Sudamos y jadeamos para descargar la munición. Bajamos el bidón de agua con una eslinga.

—¿Necesitan ayuda? —preguntó un marine que apareció desde la retaguardia.

No lo habíamos visto hasta que habló. Llevaba unos pantalones de tela vaquera verde, polainas y un casco cubierto de tela como nosotros y portaba una automática del calibre 45 como cualquier artillero de mortero, servidor de ametralladora o uno de nuestros oficiales. Claro que, al estar en combate, no llevaba una insignia de rango. Lo que nos asombró fue que parecía tener más de cincuenta años y que llevaba gafas: algo poco común (por ejemplo, sólo dos hombres de la Compañía K las llevaban). Cuando se sacó el casco para secarse la frente, vimos que tenía el pelo canoso. (La mayoría de los hombres de los puestos de mando de la división y del regimiento tenían casi veinte años o poco más. Muchos oficiales tenían treinta y tantos).

Cuando le preguntamos quién era y en qué unidad estaba, respondió:

—Capitán Paul Douglas. Era asesor de la división hasta que una descarga dio en el puesto de mando del 5.º de marines ayer, luego me asignaron como R-1 [oficial de personal] en el 5.º Regimiento. Estoy muy orgulloso de estar con los marines —dijo.

—¡Caramba, capitán! No tiene por qué estar aquí, ¿verdad? —preguntó incrédulo un miembro de nuestro destacamento mientras le pasaba cajas de munición al paternal oficial.

—No, pero quiero saber cómo les va aquí y quiero ayudar si puedo —explicó Douglas—. ¿De qué compañía son, amigos?

—De la Compañía K, señor —contesté.

Se le iluminó el rostro y exclamó:

—Ah, están en la compañía de Andy Haldane.

Le preguntamos a Douglas si conocía a Ack Ack. Dijo que sí, que eran viejos amigos. Mientras terminábamos de descargar, todos estuvimos de acuerdo en que no había mejor jefe de compañía que el capitán Haldane.

Un par de morteros más se estrellaron cerca. Pronto se nos acabaría la suerte. Por lo general, los artilleros japoneses daban de lleno en el blanco. Así que le gritamos al conductor:

—Largo.

Se despidió con la mano y se alejó traqueteando. El capitán Douglas nos ayudó a apilar parte de la munición y nos dijo que sería mejor que nos dispersáramos.

Escuché que alguien preguntaba:

—¿Qué está haciendo aquí ese viejo loco y canoso si podría estar detrás, con el regimiento? Nuestro suboficial gruñó:

—¡Cierre el pico! ¡Déjelo ya, inepto! Está intentando ayudar a los cabezas de chorlito como usted, y es un buen hombre[24].

Cada hombre de nuestro destacamento cogió una parte de los suministros, nos despedimos del capitán Douglas con un «hasta la vista» y emprendimos el camino de regreso a las líneas de la compañía. Otros soldados volvieron atrás para traer el resto de los suministros antes de que anocheciera. Comimos y terminamos los preparativos para la noche. Esa fue la primera noche en Peleliu en la que pude preparar una taza de caldo caliente con las pastillas deshidratadas de mis raciones K y calentando un poco de agua aceitosa y contaminada. A pesar del calor que hacía, era la comida más nutritiva y reparadora que había comido en tres días. Al día siguiente conseguimos agua fresca. Supuso un gran alivio tras aquel agua contaminada.

El teniente Edward A. Rústico Jones, el jefe de la sección de ametralladoras de la Compañía K, y un incisivo sargento, John A. Teskevich, estaban atrincherados junto al foso de nuestro mortero. Todo estaba en calma en nuestra zona salvo por la lluvia de fuego de hostigamiento de nuestra artillería; así que, después de que la oscuridad nos ocultara de los observadores nipones, los dos se acercaron sigilosamente y se sentaron en el borde de nuestro foso. Compartimos las raciones y hablamos. Aquella conversación fue una de las más memorables de mi vida[25].

Sólo Ack Ack superaba a Rústico en popularidad entre los soldados de la Compañía K. Se trataba de un hombre elegante, atractivo y de tez clara; no era grande, sino fornido. Rústico me contó que había sido soldado raso durante muchos años antes de la guerra, que había ido al Pacífico con la compañía y que lo nombraron oficial después de Guadalcanal. No dijo por qué lo habían ascendido, pero entre los hombres se comentaba que había tenido una actuación excepcional en Guadalcanal.