Preparándonos para el combate

Instrucción de infantería

La mayoría de los edificios de Camp Elliott eran barracones de madera pintados de color crema con tejados oscuros. Los típicos barracones de dos pisos tenían forma de «H», con los dormitorios en las partes verticales de la letra. Estos dormitorios, que tenían numerosas ventanas, contaban con unas veinticinco literas de metal. La habitación era grande, espaciosa y estaba bien iluminada. Los dos meses siguientes fueron el único período durante todo mi servicio en la segunda guerra mundial en el que viví en un cuartel. El resto del tiempo dormí bajo una lona o al raso.

Nadie nos chilló ni nos ordenó a gritos que nos diéramos prisa. Los suboficiales estaban tan relajados que parecían aletargados. Podíamos recorrer el campamento a nuestro antojo salvo ciertas áreas restringidas. El toque de silencio y el apagado de las luces se producían a las diez de la noche. Éramos como aves que hubieran escapado de una jaula tras el confinamiento y el hostigamiento del campamento de instrucción. Junto con varios chicos que dormían a mi lado, probé la cerveza de barril del bebedero (el club de los soldados rasos), compré dulces y helado en el PX (el economato militar) y exploré el recinto. Nuestra recién descubierta libertad era embriagadora.

Pasamos los primeros días en Camp Elliott asistiendo a clases y demostraciones sobre las diversas armas de un regimiento de infantería de marines. Recibimos una introducción al cañón antitanque de 37 mm, el mortero de 81 mm, el mortero de 60 mm, la ametralladora del calibre 50, las ametralladoras pesadas y ligeras del calibre 30 y el rifle automático Browning (BAR). También repasamos tácticas de combate de fusileros. La mayoría de las conversaciones que manteníamos trataban de las diferentes armas y de si estar en la dotación de un cañón de 37 mm, una ametralladora ligera o un mortero de 81 mm sería un «buen puesto» o no. Siempre había uno, por lo general de Nueva Inglaterra, que lo sabía todo y aseguraba tener las noticias más frescas sobre todo.

—Estuve hablando en el economato con un tipo que había ido a la escuela de morteros de 81 mm y me dijo que los malditos morteros pesan tanto que deseaba haberse metido en los cañones de 37 mm para poder ir en un jeep mientras el vehículo arrastraba el cañón.

—Yo hablé con un tipo en Camp Pendleton y me contó que un proyectil de mortero estalló al dispararlo y mató al instructor y a toda la dotación. Yo voy a meterme en las ametralladoras ligeras. Dicen que están bien.

—Y una mierda. Mi tío estuvo en Francia en la primera guerra mundial y decía que la esperanza de vida media de un servidor de ametralladora era de unos dos minutos. Yo voy a ser fusilero, así no tendré que cargar con todo ese peso.

Y todo el rato era así. Ninguno teníamos la más remota idea de lo que estábamos hablando.

Un día formamos filas y nos ordenaron que nos separáramos en grupos según el arma con la que quisiéramos entrenar. Si la primera que elegíamos estaba completa, hacíamos una segunda elección. El mero hecho de que nos permitieran optar me asombró. Al parecer la idea era que un hombre resultaría más efectivo con un arma que hubiera escogido más que con una a la que lo hubieran asignado. Yo elegí los morteros de 60 mm.

La primera mañana, los que habíamos escogido los morteros de 60 mm nos dirigimos a la parte trasera de un almacén donde había aparcados varios carros de combate ligeros. Nuestro instructor de morteros, un sargento, nos dijo que nos sentáramos y escucháramos lo que tenía que decir. Se trataba de un elegante y apuesto rubio que llevaba un caqui desteñido hasta conseguir el tono que indicaba un uniforme «vivido». Su porte irradiaba una tranquila confianza en sí mismo. No había arrogancia ni bravuconería en él; sin embargo, se veía claramente que era un hombre que se conocía a sí mismo y a su trabajo, y que no aguantaría tonterías de nadie. Poseía un aire intangible de contenida y tranquila indiferencia, una cualidad que poseían muchos de los veteranos de las campañas del Pacífico a los que conocí. A veces su mente parecía encontrarse a mil kilómetros, como si estuviera ensimismado en una especie de ensueño melancólico. Era un rasgo auténtico, espontáneo, sin ensayo. En resumen, no se podía imitar. Me fijé en esto durante los primeros días que pasé en el cuerpo de marines, pero nunca lo comprendí hasta que vi lo mismo en mis amigos después de Peleliu.

Un hombre alzó la mano y el sargento dijo:

—Muy bien, ¿cuál es su pregunta?

El hombre comenzó con «Señor». El sargento se rio y lo corrigió:

—Llámeme «sargento», no «señor».

—Sí, señor.

—Miren, ahora son marines de Estados Unidos. Ya no están en el campamento de adiestramiento. Ustedes relájense, trabajen duro y cumplan bien con su labor, y no tendrán ningún problema. Tendrán más posibilidades de superar la guerra.

Se ganó nuestro respeto y admiración al instante.

—Mi trabajo es entrenarlos para que se conviertan en servidores de morteros de 60 mm. El mortero de 60 mm es un arma de infantería eficaz e importante. Pueden frenar ataques enemigos contra la primera línea de su compañía con esta arma y pueden debilitar las defensas del enemigo con ella. Van a disparar por encima de las cabezas de sus propios compañeros, así que deben saber muy bien lo que están haciendo. De lo contrario sus disparos se quedarán cortos y matarán y herirán a sus propios compañeros. Yo fui servidor de un mortero de 60 mm en Guadalcanal y vi lo efectiva que fue esta arma contra los japoneses allí. ¿Alguna pregunta?

La fría mañana de enero de nuestra primera clase de morteros, nos sentamos en el suelo bajo un cielo soleado y escuchamos atentamente a nuestro instructor.

—El mortero de 60 mm en un arma de ánima lisa, que se carga por la boca y con un ángulo de tiro elevado. La pieza montada pesa aproximadamente veinte kilos y consiste en el tubo —o cañón—, el bípode y la placa de la base. Cada compañía de fusiles cuenta con dos o tres morteros de 60 mm. Los morteros disponen de un ángulo de tiro alto y resultan especialmente eficaces contra tropas enemigas que se hayan puesto a cubierto en posiciones seguras o detrás de cerros donde están protegidos de nuestra artillería. Los japos también tienen morteros y saben utilizarlos. Les encanta destruir nuestros morteros y ametralladoras porque saben el daño que estas armas pueden causar a sus tropas.

Luego el sargento repasó las partes de la pieza de artillería. Hizo una demostración de los movimientos habituales con el mortero, durante la cual el bípode se soltaba de las correas y se abría, la placa de la base se fijaba con firmeza en el suelo, las patas del bípode se clavaban en la tierra y la mira se colocaba rápidamente en su sitio, sobre el arma. Nos dividió en pelotones de cinco hombres y practicamos hasta que cada uno supo montar el mortero con soltura. Durante las clases posteriores nos instruyó en las complejidades de la mira con sus burbujas de nivel y en cómo colocar el arma y ajustar la mira con el blanco. Pasamos horas aprendiendo a manejar la brújula para dar un objetivo.

Cada pelotón competía por ser el más rápido y el más preciso en la instrucción. Cuando me tocaba hacer de artillero número uno, corría hasta la posición, me descolgaba el mortero del hombro derecho, lo montaba, lo apuntaba hacia el marcador base, apartaba las manos y exclamaba:

—Listo.

El sargento comprobaba su cronómetro y decía el tiempo. Cada pelotón jaleaba a su artillero. Nos íbamos turnando como artillero número uno, artillero número dos (que dejaba caer los proyectiles en el tubo cuando se lo ordenaba el número uno) y portamuniciones.

Aunque nos habían instruido a conciencia, nos pusimos bastante nerviosos al disparar con fuego real por primera vez. Disparamos contra bidones de aceite vacíos colocados en una ladera. No hubo contratiempos. Cuando vi estallar el primer proyectil con un sordo «bum», a unos doscientos metros de distancia comprendí de pronto que estábamos manejando una arma muy mortífera. Una nube de humo negro apareció en el punto de impacto. Salieron volando fragmentos de acero que levantaron pequeños remolinos de polvo alrededor de un área de unos nueve metros por dieciocho. Cuando se disparaban tres proyectiles con una arma, las explosiones cubrían un área de unos treinta y cinco metros por treinta y cinco con fragmentos voladores.

—Vaya, sentiría lástima por cualquier japo que tuviera toda esa metralla volando a su alrededor —murmuró uno de mis compañeros más considerados.

—Sí, les dará para el pelo, sí señor. Pero no olviden que ellos van a lanzarles obuses lo más rápido que puedan —repuso el sargento de morteros.

Me di cuenta de que esa era la diferencia entre la guerra y la caza. Cuando sobreviví a lo primero, dejé lo segundo.

También recibimos adiestramiento en combate cuerpo a cuerpo. Este consistía más que nada en judo y lucha con cuchillos. Para impresionarnos con la eficacia de su asignatura, el instructor de judo nos tiraba metódicamente al suelo a cada uno mientras intentábamos atacarlo.

—¿De qué nos va a servir este tipo de lucha si los japos pueden liquidarnos con ametralladoras y artillería a quinientos metros? —preguntó alguien.

—Cuando oscurece en el Pacífico, los japos siempre envían hombres a nuestras posiciones para infiltrarse en las líneas o para ver cuántas gargantas estadounidenses pueden cortar —respondió el instructor—. Son duros y les gusta la lucha cuerpo a cuerpo. Pueden encargarse de ellos, pero tienen que saber cómo.

Está de más decir que prestamos mucha atención a partir de ese momento.

—No duden en pelear sucio con los japos. Desde que son niños, a la mayoría de los americanos se les enseña a no dar golpes bajos. No es deportivo. Bueno, nadie les ha enseñado eso a los japos, y la guerra no es un deporte. Denles una patada en las pelotas antes de que ellos se la den a ustedes —gruñó nuestro instructor.

Nos presentaron al compañero de trinchera del marine: el cuchillo Ka-Bar. Este mortífero instrumento fue fabricado por la compañía que lleva su nombre. El cuchillo tenía treinta centímetros de longitud y contaba con una hoja de diecisiete centímetros y medio de largo por tres y medio de ancho. El mango de doce centímetros y medio estaba hecho de arandelas de cuero apretadas y llevaba grabado «USMC» en la guarnición superior. El cuchillo era ligero para su tamaño y estaba maravillosamente equilibrado.

—Todos han oído un montón de cosas sobre esos elegantes cuchillos de combate que llevan, o deberían llevar, los soldados de infantería: cuchillos arrojadizos, estiletes, puñales y todo eso. La mayor parte no son más que chorradas. Probablemente abrirán más latas de raciones que japos con este cuchillo, pero si un japo llega a meterse en su trinchera, les irá mejor con un Ka-Bar que con cualquier otro cuchillo. Es lo mejor de lo mejor y también es resistente. Si fueran a enfrentarse a los alemanes, me atrevería a suponer que nunca necesitarían un cuchillo de combate, pero con los japos es diferente. Les garantizo que ustedes o el hombre de la siguiente trinchera usarán un Ka-Bar contra un infiltrado japonés antes de que termine la guerra.

Tenía razón[5].

Todos nuestros instructores en Camp Elliott llevaron a cabo un trabajo muy profesional. Nos dieron a conocer el material y dejaron claro que nuestras posibilidades de sobrevivir a la guerra dependían en gran medida de lo que aprendiéramos. Aquellos profesores sabían motivar a sus estudiantes.

No obstante, no recuerdo que nadie comprendiera de verdad lo que estaba ocurriendo fuera de nuestra rutina de entrenamiento. Quizá se tratase del ingenuo optimismo de la juventud, pero la imponente realidad de que nos estábamos adiestrando para ser carne de cañón en una guerra a escala mundial, que ya había acabado con millones de vidas, nunca pareció ocurrírsenos. Daba la impresión de que no comprendíamos el hecho de que nuestras vidas podían terminar de manera violenta o que podíamos quedar lisiados cuando aún éramos unos muchachos. Lo único que parecía preocuparnos de verdad era que pudiéramos tener demasiado miedo para cumplir con nuestro trabajo bajo el fuego enemigo. A todos nos acosaba la aprensión de ser unos «gallinas».

Una tarde dos veteranos de la campaña de Bougainville pasaron por mi cuartel para charlar con algunos de nosotros. Habían formado parte del batallón de asalto de marines que había combatido tan bien junto con la 3.ª División de marines en Bougainville. Eran los primeros veteranos que conocíamos, aparte de nuestros instructores. Les hicimos una avalancha de preguntas.

—¿Tuvieron miedo? —inquirió uno de mis compañeros.

—¡Miedo! ¿Me toma el pelo? La primera vez que oí las balas viniendo hacia mí tuve tanto miedo que casi no podía sostener el fusil —fue la respuesta.

El otro veterano añadió:

—Escuche, amigo, todo el mundo se asusta y el que diga que no es un maldito embustero.

Nos sentimos mejor.

La escuela de morteros continuó durante toda mi estancia en Camp Elliott. Las pruebas de natación fueron la última fase del adiestramiento especial que recibimos antes de embarcarnos hacia el Pacífico. Por suerte, en enero de 1944 no podíamos prever los acontecimientos del otoño. Nos entrenamos con entusiasmo y con la confianza de que las batallas que estábamos destinados a librar serían necesarias para ganar la guerra.

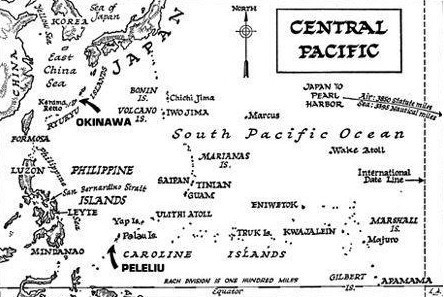

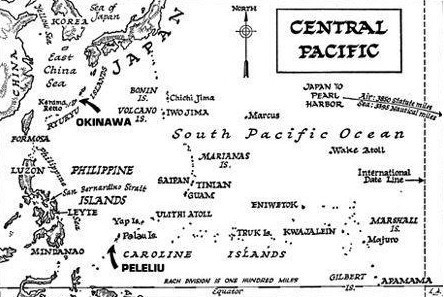

Antes, del 20 al 23 de noviembre de 1943, la 2.ª División de marines llevó a cabo su memorable ataque contra el atolón de coral de Tarawa, en las islas Gilbert. Muchos historiadores militares y otras personas consideran la batalla de Tarawa el primer asalto anfibio frontal moderno.

Un arrecife de coral se extendía unos quinientos metros y rodeaba el atolón. Tarawa estaba expuesta a imprevisibles mareas que a veces hacían descender el nivel del agua y provocaban que las embarcaciones Higgins (LCVP: naves de desembarco de vehículos y personal) varasen en el arrecife.

Se había planeado emplear tractores anfibios (LVT: vehículos de desembarco con orugas, que ahora se llamaban «vehículos anfibios de asalto») para transportar a los soldados a través del arrecife. Sin embargo, sólo había suficientes vehículos para llevar a las tres primeras oleadas. Después de que los tres primeros grupos de asalto llegaran a tierra en los vehículos anfibios, las oleadas secundarias tuvieron que vadear el arrecife en medio del fuego japonés, debido a que sus embarcaciones Higgins se habían atascado en el borde del arrecife.

Las bajas de la 2.ª División fueron atroces: 3381 muertos y heridos. Sus marines mataron a todos salvo a diecisiete de los 4836 defensores nipones del diminuto atolón.

El pueblo estadounidense y algunos líderes militares criticaron con dureza al cuerpo de marines debido al número de bajas. «Tarawa» se convirtió en una palabra muy conocida en Estados Unidos. Ocupó el lugar que le correspondía junto a Valley Forge, el Alamo, el bosque de Belleau y Guadalcanal como símbolo del valor y el sacrificio americanos.

Los jóvenes marines de Camp Elliott no tenían ni la más remota idea de que en unos nueve meses participarían como parte de la 1.ª División de marines en el asalto a Peleliu. La batalla resultaría ser tan feroz y costosa que las bajas de la división prácticamente duplicarían las de la 2.ª División en Tarawa. Para sumar tragedia a este horror, a posteriori se demostraría que la necesidad de tomar Peleliu fue discutible. Como ha dicho más de un historiador de los marines, resulta lamentable para la memoria de los hombres que lucharon y murieron en Peleliu que esta siga siendo una de las batallas menos conocidas y peor comprendidas de la segunda guerra mundial.

En el extranjero por fin

A primera hora de la mañana del 28 de febrero de 1944, los hombres del 46.º Batallón bajamos de los camiones en el muelle del puerto de San Diego y formamos para subir a bordo de un barco de transporte de tropas que nos llevaría al Pacífico. El President Polk había sido un transatlántico de lujo de la President Line en tiempo de paz. Ahora estaba pintado de gris y tenía un aspecto sombrío y ominoso con sus cañones antiaéreos y las balsas salvavidas. Tuve la inquietante sensación de que este iba a ser un viaje sólo de ida para algunos de nosotros.

Cargado con el equipo de transporte completo, el petate (un colchón con funda de lona), la carabina M1 y el casco, subí como pude por una empinada plancha. En cuanto llegamos a la cubierta, fuimos a nuestro compartimento, una cubierta más abajo. Una ráfaga de aire caliente y fétido me golpeó al entrar por la escotilla y comenzar a descender por la escala. Aproximadamente a medio camino, el hombre que iba delante de mí resbaló y cayó hasta el fondo. Todos nos preocupamos por su caída y lo ayudamos a levantar y a volver a coger su equipo. Más tarde, un episodio como ese no provocaría casi ninguna reacción salvo una mirada al pasar y una rápida mano de ayuda.

Nos apiñamos en el compartimento y aguardamos durante lo que parecieron horas a que un oficial comprobara la lista y nos asignara a cada uno una hamaca o cama (una litera). Cada hamaca consistía en una lona amarrada a unos postes metálicos, en la cabecera y los pies. Las camas de las literas estaban unidas con cadenas a las de encima y debajo.

Cuando me subí a la mía, me di cuenta de que la litera de encima sólo estaba a poco más de medio metro. Con los colchones desenrollados y el equipo, un hombre apenas tenía espacio para tumbarse. Tuve que trepar por unas cuatro camas para llegar a la mía, que se encontraba casi en el nivel más alto.

Las tenues bombillas eléctricas de lo alto casi no nos proporcionaban luz suficiente para ver. En cuanto pude, subí a cubierta buscando escapar del hediondo y abarrotado compartimento. La cubierta también estaba atestada, pero el aire era fresco.

Muchos estábamos demasiado entusiasmados para dormir, así que exploramos el barco durante horas, hablamos con la tripulación u observamos cómo terminaban de cargar. Por fin, alrededor de medianoche, bajé y trepé a mi hamaca. Desperté varias horas después a causa de la vibración del motor de la nave. Me puse las botas, los pantalones de tela vaquera y la chaqueta, y corrí hasta la cabina, lleno de temor y entusiasmo. Eran alrededor de las cinco de la madrugada. Otros marines abarrotaban la cubierta, apocados al comprender que cada giro de las hélices del barco nos alejaría más de casa y nos acercaría a lo desconocido.

Duras preguntas se me agolpaban en la cabeza. ¿Volvería a ver a mi familia? ¿Cumpliría con mi deber o sería un cobarde? ¿Podría matar? Me dejé llevar por la fantasía. Tal vez me pusieran en una unidad de retaguardia y nunca viera a ningún japonés. Tal vez deshonrara a mi unidad huyendo del enemigo. O tal vez matara a docenas de japoneses y ganara una Cruz Naval o una Estrella de Plata y me convirtiera en un héroe nacional.

La tensión se rompió al final, mientras veíamos cómo los marineros corrían de un lado a otro soltando cabos y guindalezas preparando la nave para entrar en mar abierto.

El President Polk avanzó siguiendo un rumbo en zigzag hacia un destino desconocido para aquellos de nosotros que nos sofocábamos de calor en sus entrañas. Nuestra rutina diaria resultaba aburrida, incluso para aquellos que como yo disfrutábamos bastante estando a bordo de un barco. Nos levantábamos de la cama cada mañana hacia el amanecer. Mi aseo matutino consistía en cepillarme los dientes y afeitarme con una crema que no hacía espuma. Todos los días un oficial o un suboficial nos hacían realizar ejercicios de gimnasia. Y siempre podíamos contar con una inspección de fusiles. Aparte de eso, prácticamente no teníamos obligaciones.

Cada pocos días teníamos un simulacro de abandono del barco, lo que ayudaba a reducir el aburrimiento. Y la tripulación del barco llevaba a cabo a menudo instrucción con cañones. Resultó emocionante observarlos la primera vez que realizaron prácticas de tiro con fuego real. Soltaron globos amarillos desde el puente. Cuando el viento los arrastró, los artilleros abrieron fuego siguiendo las órdenes del oficial de control de tiro. Los cañones antiaéreos de 20 y 40 mm de fuego graneado parecieron realizar un trabajo eficaz. No obstante, para algunos de nosotros, los cañones de 3 y 5 pulgadas no lograron mucho más que nos dolieran los oídos. Teniendo en cuenta el número de globos que escaparon, nos pareció que las dotaciones de los cañones deberían practicar más. Esto probablemente se debía a que ninguno de nosotros había tenido experiencia alguna con cañones antiaéreos y no comprendíamos la dificultad que entrañaba su manejo.

Más allá de escribir algunas cartas y hablar mucho —las llamadas «sesiones de charla»—, pasamos gran parte del tiempo esperando en colas que llevaban por pasarelas y pasillos hasta la cocina del barco. La hora de la comida era una experiencia inolvidable. Tras la inevitable espera en la cola, entraba por la escotilla que conducía a la cocina y me encontraba con una ráfaga de aire caliente cargado de un nuevo grupo de olores que apenas se diferenciaban del olor característico del compartimento para tropas. A los mismos ingredientes básicos (pintura, grasa, tabaco y sudor), se añadía el olor a comida rancia y a algo sacado de una panadería. Bastaba para revolverle el estómago a un civil, pero nosotros nos adaptamos forzosamente y con rapidez.

Avanzábamos por la fila lo mismo que en un selfservice y les indicábamos a los sudorosos encargados del rancho de la marina qué comida queríamos que nos sirvieran en las brillantes bandejas de acero con compartimentos. Los encargados de los ranchos llevaban camisetas y tenían muchos tatuajes en los brazos. Todos se secaban el sudor de la cara constantemente. Comíamos de pie en largas mesas plegables en medio del estruendo de los ventiladores. Todo estaba muy caliente pero bastante limpio. Un marinero me dijo que las mesas se habían usado para operar a los marines heridos que la nave había recogido durante una de las campañas anteriores en el Pacífico. Eso me provocaba una sensación extraña en la boca del estómago cada vez que iba a comer en el President Polk.

Hacía mucho calor —38 grados, como mínimo—, pero me bebía de un trago una taza de Joe caliente (café solo), el elemento que ocupaba el lugar del pan como sustento para los marines y marineros. Hacía una mueca cuando las patatas deshidratadas impregnaban mis papilas gustativas de un regusto desagradable característico de la segunda guerra mundial: alimentos deshidratados rancios. El pan me sorprendió: pesado y con un sabor que combinaba lo amargo, lo dulce y la harina poco cocida. ¡Con razón el café había sustituido al pan!

Después de comer en la tórrida cocina, íbamos a cubierta para refrescarnos. Todos estábamos empapados de sudor. Habría supuesto un alivio comer en cubierta, pero nos habían prohibido sacar la comida de la cocina.

Un día, mientras avanzábamos por una de tantas escaleras en una fila para comer, pasé ante una lumbrera que me permitió ver el comedor de oficiales. Allí vi oficiales de la armada y de la infantería de marines vestidos con caquis almidonados y sentados en mesas en una habitación bien ventilada. Camareros vestidos de blanco les servían pastel y helado. Mientras nos movíamos lentamente por la calurosa escalera hacia nuestro café humeante y nuestra comida deshidratada, me pregunté si no me había equivocado al dejar la escuela V-12. Después de todo, habría estado bien que el Congreso me declarara caballero y haber vivido como un ser humano a bordo del barco. Sin embargo, para mi enorme satisfacción, después descubrí que esos detalles y privilegios del rango escaseaban en las primeras líneas.

Durante la mañana del 17 de marzo, miramos por la proa y vimos una línea de olas blancas en el horizonte. La Gran Barrera de Coral se extendía miles de millas y debíamos cruzarla para llegar a Nueva Caledonia. Cuando nos acercamos al arrecife, vi varios cascos de barcos de madera encallados en lugares altos y secos, al parecer alguna tormenta los había lanzado allí años atrás.

Mientras nos aproximábamos al puerto de Nouméa, vimos que la pequeña motora del práctico se dirigía hacia nosotros. El Polk le hizo señales con banderas y luces y la lancha se situó enseguida al costado. El práctico trepó por una escala y subió a bordo del barco. A continuación tuvieron lugar todo tipo de saludos protocolarios entre el recién llegado y los oficiales de la nave mientras este se dirigía al puente para guiarnos al entrar. Se trataba de un civil de mediana edad y de aspecto agradable, vestido con un cuidado traje blanco, sombrero de paja y corbata negra. Rodeado de marineros vestidos de tela vaquera y oficiales de la nave con caquis, parecía un personaje imaginario salido de una era olvidada hacía tiempo.

El agua azul del Pacífico se volvió verde mientras entrábamos en el canal que conducía al puerto de Nouméa. Un bonito faro blanco se alzaba cerca del puerto. Había casas blancas con techos de tejas a su alrededor y por la base de las laderas de las altas montañas. La escena me recordó a una fotografía de un puerto del Mediterráneo.

El President Polk se movía despacio por el puerto mientras el sistema de megafonía daba instrucciones a un destacamento para que amarrásemos en un muelle con largos depósitos donde personal militar estadounidense trasladaba cajones y equipo. La mayoría de las embarcaciones que vi pertenecían a la armada de Estados Unidos, pero también había algunos cargueros mercantes estadounidenses y extranjeros junto con unas cuantas barcas pesqueras civiles de aspecto extraño.

El primer nativo del Pacífico con el que me encontré no iba vestido con una falda hawaiana ni agitaba una lanza, sino que conducía con aire despreocupado un tractor por el muelle. Se trataba de un hombre bajo y musculoso —negro como el carbón— cubierto únicamente con un taparrabos, con un hueso en la nariz y una espesa mata de pelo crespo como un zulú sacado de una historia de Kipling. Lo que sorprendía de su pelo era el color: un precioso ámbar. Un marinero nos explicó que a los nativos les gustaba aclararse el pelo con azulete que conseguían de los americanos a cambio de conchas de mar. Pese al hueso de la nariz, era un excelente conductor de tractor.

Nueva Caledonia

Tras semanas en el mar, apretujados en un barco de tropas, supuso un alivio volver a pisar tierra. Nos amontonamos en camiones del cuerpo de marines y viajamos por el sector principal de Nouméa. Me encantó contemplar la vieja arquitectura francesa, que me recordó a las partes más antiguas de Mobile y Nueva Orleans.

Los camiones aceleraron por una serpenteante carretera con montañas a cada lado. Vimos pequeñas granjas y una gran mina de níquel en el valle. Habían talado trozos del terreno, pero la densa jungla cubría gran parte de las zonas bajas. Aunque el tiempo era fresco y agradable, las palmeras y la vegetación en general daban fe del clima tropical. Tras varios kilómetros entramos en Camp Saint Louis, donde nos someterían a más entrenamiento antes de enviarnos «al norte», a la zona de combate como reemplazos.

Camp Saint Louis era un campamento compuesto de hileras de tiendas de campaña y calles de tierra. Nos asignaron las tiendas, guardamos nuestro equipo y formamos para comer. La cocina descansaba sobre una colina un poco más allá del calabozo del campamento. A la vista había dos jaulas de metal más o menos del tamaño de cabinas telefónicas. Nos dijeron que encerraban allí a los que causaban problemas. Periódicamente los remojaban con una manguera contra incendios de alta presión. Lo estricto de la disciplina en Camp Saint Louis me hizo suponer que lo que se decía sobre las jaulas era cierto. En cualquier caso, decidí no meterme en líos.

Nuestro adiestramiento constaba de clases y ejercicios de campo. Oficiales y suboficiales veteranos daban clases sobre tácticas, métodos de combate y armas japoneses. La mayor parte del entrenamiento era meticuloso y hacía hincapié en la responsabilidad personal. Trabajábamos en grupos de diez o doce.

A mí normalmente me ponían en un pelotón al que instruía un cabo grande y pelirrojo que había formado parte de un batallón de asalto de marines durante los enfrentamientos en las Islas Salomón. El Rojo tenía buen carácter pero era implacable. Nos hacía trabajar duro. Un día nos llevó a un pequeño polígono de tiro y nos enseñó a disparar un revólver, un fusil y ametralladoras pesadas y ligeras japonesas. Después de disparar unas cuantas veces con cada uno, el Rojo nos metió a unos cinco en un foso de un metro y medio de profundidad, más o menos, con un terraplén de treinta centímetros delante y la ladera de una colina detrás a modo de protección.

—Algo importante que tienen que aprender rápido para sobrevivir es cómo suenan los disparos enemigos al recibirlos y de qué clase de arma se trata. Cuando toque este silbato, agáchense y quédense así hasta que oigan el silbato otra vez. Si se levantan antes de la señal, les volarán la cabeza y su familia cobrará el seguro.

El Rojo tocó el silbato y nos agachamos. Anunció cada clase de arma japonesa y la disparó varias veces por encima de nuestro foso. Luego él y sus ayudantes las dispararon todas juntas durante unos quince segundos. Pareció mucho más. Las balas provocaban estallidos y chasquidos al pasar. Varias trazadoras de ametralladora no se incrustaron en la ladera, sino que rebotaron y rodaron —al rojo vivo, chisporroteando— en el hoyo. Nos encogimos y nos apartamos, pero nadie se quemó.

Este fue uno de los ejercicios de entrenamiento más valiosos por los que pasamos. Me preparó para salir ileso de algunas circunstancias que se produjeron después en Peleliu y Okinawa.

Un incisivo sargento se encargaba del adiestramiento con bayoneta. Habían escrito sobre él en una revista nacional debido a su excepcional talento. Le vi realizar proezas en la calle cubierta de cenizas de un campamento de asalto. Nos enseñó cómo defendernos con las manos desnudas de una estocada de bayoneta de un adversario.

—Se hace así —dijo.

Me eligió de entre el pelotón. Me indicó que arremetiera contra él y le tirara una estocada al pecho con la punta de la bayoneta cuando pensara que podía clavársela. Me formé una imagen mental de mí mismo entre rejas en la prisión naval de Mare Island por darle un bayonetazo a mi instructor, así que me desvié justo antes de asestar el golpe.

—¿Qué diablos le pasa? ¿No sabe usar una bayoneta?

—Pero, sargento, me meterán en Mare Island si se la clavo.

—Hay menos posibilidades de que me clave la bayoneta de que yo le dé una paliza por no hacer lo que le ordeno.

«Muy bien —me dije—, si eso es lo que quiere, tenemos testigos».

Así que fui hacia él a paso ligero y le lancé una estocada al pecho. El sargento se hizo a un lado con habilidad, agarró mi fusil por detrás de la mira y le dio un tirón en la dirección en la que yo iba corriendo. Me aferré al fusil y caí sobre la ceniza. El pelotón rio a carcajadas. Alguien exclamó:

—¿Le has clavado la bayoneta, Mazo?

Me levanté avergonzado.

—Déjelo ya, sabiondo —soltó el instructor—. Venga aquí y veamos qué sabe hacer, bocazas.

Mi compañero levantó su fusil con confianza, embistió y también acabó en la ceniza. El instructor hizo que cada uno de nosotros lo atacara por turnos. Los derribó a todos.

Luego cogió un fusil Arisaka con la bayoneta calada y nos mostró cómo los soldados nipones usaban la guarda en forma de gancho para atrapar la hoja estadounidense. Con un ligero giro de la muñeca, sabía arrancar el fusil M1 de las manos del adversario y desarmarlo. Nos entrenó cuidadosamente para que sostuviéramos el M1 de lado, con la parte izquierda de la hoja hacia el suelo, en lugar del borde cortante, como nos habían enseñado en Estados Unidos. De este modo, cuando parábamos una hoja japonesa, nuestro oponente no podía atrapar la nuestra.

Emprendimos largas caminatas y marchas forzadas a través de junglas, pantanos y por interminables montañas. Realizamos innumerables desembarcos de práctica con embarcaciones Higgins en pequeños islotes cercanos. Cada mañana, después de desayunar, salíamos del campamento provistos de fusiles, cartucheras, dos cantimploras de agua, mochila de combate, casco y raciones K. Corríamos a un ritmo rápido durante cincuenta minutos con un descanso de diez minutos. No obstante, los oficiales y suboficiales siempre nos metían prisa y a veces suprimían el descanso de diez minutos.

Cuando pasaban camiones por la carretera, nos hacíamos a un lado, como han hecho las columnas de infantería desde el principio de los tiempos. Con frecuencia, los camiones transportaban tropas del ejército y nosotros ladrábamos y aullábamos como perros y les tomábamos el pelo con que eran unos «cara de perro». Durante uno de esos encuentros, un soldado que iba colgado de un camión justo delante de mí gritó:

—Eh, soldado. Parece que estás cansado y tienes calor. ¿Por qué no haces que el ejército te suministre un camión como a mí?

Sonreí y exclamé:

—Vete a la mierda.

Su compañero lo agarró por el hombro y soltó:

—Deja de llamar «soldado» a ese tipo. Es un marine. ¿No ves la insignia? No está en el ejército. No lo insultes.

—Gracias —voceé.

Esa fue la primera vez que me encontré con hombres sin espíritu de equipo. Puede que nos quejáramos de nuestros oficiales o de la comida o del cuerpo de marines en general, pero era como quejarte de tu propia familia, si un intruso hacía una crítica, había pelea.

Una noche, durante los ejercicios contra infiltraciones enemigas, algunos de los muchachos localizaron el campamento de el Rojo y los otros instructores, que se suponía eran los infiltrados, y les robaron las botas. Cuando llegó el momento de que comenzaran el ataque, lanzaron unas cuantas granadas aturdidoras y aullaron como japoneses, pero no se pusieron en marcha para capturarnos a ninguno. Cuando los oficiales se dieron cuenta de lo que había ocurrido, les soltaron una buena regañina a los instructores por estar demasiado seguros de sí mismos. Los instructores habían preparado un gran fuego en una quebrada. Nos sentamos a su alrededor, bebimos café, comimos raciones K y cantamos unas canciones. Por el momento, la guerra no pintaba tan mal.

Todo nuestro adiestramiento se basaba en tácticas de fusil. No dedicamos tiempo a armas pesadas (morteros y ametralladoras), porque cuando fuéramos «al norte» el jefe de nuestra unidad nos asignaría allí donde se nos necesitara. Quizá no fuera en nuestras especialidades. Debido a los ejercicios de campo y del trabajo en la pista de obstáculos, alcanzamos una gran forma física y resistencia.

Durante la última semana de mayo nos enteramos de que el 46.º Batallón de reemplazos partiría rumbo al norte en unos días. Guardamos nuestro equipo y subimos a bordo del USS General Howze el 28 de mayo de 1944. Este barco era muy diferente del President Polk. Era mucho más nuevo y al parecer lo habían construido para transportar tropas. Todo estaba recién pintado y muy limpio y ordenado. Me asignaron junto con otra docena de hombres, más o menos, a un compartimento pequeño y bien ventilado en la cubierta principal, muy diferente del agujero cavernoso y hediondo en el que dormía en el Polk. El General Howze contaba con una biblioteca de la que las tropas podían coger libros y revistas. También recibimos los primeros comprimidos de Atabrine. Aquellas pastillitas amargas y de un amarillo intenso prevenían la malaria. Tomamos una al día.

El 2 de junio, el General Howze se aproximó a las Islas Russell y entró en una ensenada bordeada de grandes palmerales. Los palmerales y el agua cristalina eran preciosos. Desde la nave podíamos ver calzadas cubiertas de coral y grupos de tiendas en forma de pirámide entre los cocoteros. Eso era Pavuvu, hogar de la 1.ª División de marines.

Supimos que desembarcaríamos a la mañana siguiente, así que pasamos el tiempo asomados a la barandilla, hablando con unos marines que se encontraban en el muelle. Me impresionó su simpatía y sencillez. Aunque iban impecablemente vestidos con caquis o pantalones de tela vaquera, parecían cansados y ojerosos. No hicieron ningún esfuerzo para impresionar a los novatos. Sin embargo, formaban parte de una división de élite a la que casi todo el mundo conocía debido a la conquista de Guadalcanal y la campaña más reciente en Cabo Gloucester, en Nueva Bretaña. Se habían marchado de Gloucester alrededor del 1 de mayo. Así que llevaban en Pavuvu como un mes.

Muchos de nosotros dormimos poco durante la noche. Comprobamos y volvimos a comprobar nuestro equipo, asegurándonos de que todo estaba en su sitio. Hacía calor, mucho más que en Nueva Caledonia. Salí a la cubierta y dormí al aire libre. Dos de mis compañeros empezaron a tocar con una mandolina y un viejo violín una de las mejores interpretaciones de música tradicional que había escuchado nunca. Tocaron y cantaron canciones folk y baladas casi toda la noche. Nos pareció una música buenísima.

Con la vieja guardia

Alrededor de las nueve de la mañana del 3 de junio de 1944, cargando con la habitual montaña de equipo, descendí penosamente por la plancha del General Howze. Mientras nos dirigíamos a los camiones que nos esperaban, pasamos junto a una fila de veteranos que aguardaban para subir a bordo. Sólo llevaban mochilas y equipo individual, nada de armas. Algunos dijeron que se alegraban de vernos, porque éramos sus reemplazos. Tenían un aspecto bronceado y cansado, pero parecían aliviados de volver a casa.

Para ellos la guerra había terminado. Para nosotros, acababa de comenzar.

En una amplia zona de aparcamiento pavimentada con coral triturado, un teniente pronunció nuestros nombres y nos dividió en grupos. A mi grupo, de un centenar o más, nos indicó:

—Tercer batallón, quinto de marines.

Si me hubieran dado la opción de escoger —y no la tuve, claro— con cuál de las cinco divisiones de marines servir, habría sido con la 1.ª División de marines. En última instancia, el cuerpo de marines contaba con seis divisiones que se distinguieron en el combate en el Pacífico. Pero la 1.ª División de marines era, en muchos sentidos, única. Había participado en la ofensiva estadounidense inicial contra los japoneses en Guadalcanal y ya había librado una segunda batalla importante en Cabo Gloucester, al norte de las Islas Salomón. Ahora sus tropas estaban descansando, preparándose para una tercera campaña en las Islas Palaos.

Entre los regimientos, habría elegido el 5.º de marines. Sabía de su admirable historia como parte de la 1.ª División de marines, y que su trayectoria se remontaba a la primera guerra mundial en Francia. Otros marines que conocí de otras divisiones estaban orgullosos de sus unidades y de ser marines, como debía ser. Sin embargo, el 5.º de marines y la 1.ª División de marines no sólo contaban con las tradiciones del cuerpo, sino que tenían tradiciones y una herencia propias, un vínculo a través del tiempo con la «vieja guardia».

El hecho de que asignaran precisamente al regimiento y la división que habría elegido, fue pura casualidad. Me sentí como si hubiera tirado los dados y ganado[6].

Los camiones avanzaron por serpenteantes pistas hechas de polvo de coral junto a la bahía y a través de grupos de cocoteros. Nos detuvimos y descargamos el equipo cerca de un cartel que decía: «3.er B., 5.º marines». Un suboficial me asignó a la Compañía K. Poco después, llegó un teniente y llevó aparte a los quince hombres que habíamos recibido adiestramiento en morteros y ametralladoras. Nos preguntó a cada uno a qué arma queríamos que se nos asignara. Yo pedí los morteros de 60 mm e intenté parecer demasiado pequeño para llevar un lanzallamas de treinta kilos. Me asignó a los morteros y trasladé mis cosas a una tienda que alojaba al segundo pelotón de la sección de morteros de 60 mm.

Las semanas siguientes pasé la mayor parte del tiempo en destacamentos de trabajo, levantando el campamento. El sargento superior de la Compañía K, el sargento primero Malone, venía por la calle de la compañía gritando:

—Que todos los nuevos salgan para un destacamento de trabajo, a paso ligero.

La mayoría de las veces los veteranos de la compañía no estaban incluidos. Se suponía que Pavuvu era un campamento de descanso para ellos tras la larga, húmeda y extenuante campaña en la jungla de Cabo Gloucester. Cuando Malone necesitaba un equipo de trabajo grande exclamaba:

—Necesito a todo hombre disponible. —Así que nos referíamos a él como Malone El Disponible.

El comandante McIlhenny y sus jefes de compañía; 3.er B., 5.º de marines, 1.ª División de marines. Pavuvu, junio de 1944. (De izquierda a derecha: capitán Bishop, capitán Neville, capitán McAuliffe, McIlhenny, capitán Haldane y capitán Crown).

Ninguno de nosotros, ni veteranos ni reemplazos, comprendíamos por qué el mando de la división había elegido Pavuvu. Únicamente después de la guerra averigüé que el alto mando estaban intentando evitar la clase de situación que la 3.ª División de marines había soportado cuando acampó en Guadalcanal tras la campaña en Bougainville. Las instalaciones en Guadalcanal (para entonces una base de retaguardia grande) eran bastante buenas, pero el alto mando ordenó a la 3.ª División que proporcionara unos mil hombres cada día para los destacamentos de trabajo por toda la isla. No sólo los veteranos de Bougainville descansaron poco o nada, sino que cuando llegaron los reemplazos a la división le costó cumplir el programa de entrenamiento para la siguiente campaña: Guam.

Si Pavuvu no nos pareció un paraíso tropical que digamos a los reemplazos recién llegados de Estados Unidos y Nueva Caledonia, para los veteranos de Gloucester fue una amarga sorpresa[7].

Cuando los barcos entraban en Macquitti Bay, como había hecho el General Howze, Pavuvu parecía un lugar pintoresco. No obstante, una vez en tierra, descubrías que los extensos cocoteros tenían los cocos podridos. El terreno aparentemente firme era blando y se convertía enseguida en fango cuando se lo exponía a tráfico a pie o rodado.

Pavuvu era la encarnación clásica de la expresión «en el quinto infierno». Después de la guerra resultó imposible explicar cómo era la vida en Pavuvu. La mayoría de las quejas sobre la vida aburrida y alienante en el Pacífico venían de hombres emplazados en las grandes bases de retaguardia como Hawái o Nueva Caledonia. Entre sus principales protestas se encontraban que el helado no era bueno, que la cerveza no estaba lo bastante fría o que los espectáculos de la USO eran demasiado escasos[8]. En Pavuvu, sin embargo, el mero hecho de vivir resultaba difícil.

Por ejemplo, la mayor parte de los destacamentos de trabajo en los que estuve en junio y julio fueron cuadrillas de pico y pala para mejorar las canalizaciones o pavimentar los caminos con coral triturado. El reglamento exigía suelos de madera en todas las tiendas, pero yo no vi ninguno en Pavuvu.

De todos aquellos trabajos, el que más odiaba era recoger cocos podridos. Los cargábamos en camiones para luego tirarlos en una ciénaga. Si teníamos suerte, el brote del coco servía de asa. Pero las más de las veces se partía y nos derramaba la apestosa leche de coco por encima.

Hacíamos chistes sarcásticos y absurdos sobre el trabajo crucial, esencial y confidencial que estábamos llevando a cabo por el esfuerzo bélico y sobre la profundidad y la sabiduría de las órdenes que recibíamos. En resumen, nos estábamos volviendo «asiáticos», un término del cuerpo de marines que denotaba una extraña clase de comportamiento excéntrico característico de los hombres que habían servido demasiado tiempo en el Extremo Oriente. Yo me había quejado mucho por la comida y las condiciones generales de Pavuvu durante mi primera semana allí; uno de los veteranos de nuestra compañía, que más tarde se convirtió en un buen amigo, me dijo de un modo comedido aunque con total naturalidad que, hasta que no hubiera estado en combate, no había nada por lo que protestar. Me advirtió que las cosas podían ser mucho peores y me aconsejó que me callara y dejara de lloriquear. Me hizo avergonzarme de lo lindo. Pero durante las primeras semanas que pasamos en Pavuvu el hedor de los cocos podridos impregnaba el aire. Incluso podíamos notarlo en el agua potable. El olor a coco fresco todavía sigue repugnándome hoy en día.

Las alimañas más odiosas de Pavuvu eran los cangrejos de tierra. Sus cuerpos de color azul oscuro eran aproximadamente del tamaño de la palma de la mano y tenían las patas cubiertas de cerdas y púas. Aquellas feas criaturas se ocultaban de día y deambulaban por la noche. Cada mañana antes de ponerse las botas, todos los hombres de la 1.ª División de marines sacudían su calzado para sacar a los cangrejos de tierra. Muchas mañanas yo encontraba uno en cada bota y a veces dos. Periódicamente llegábamos a tal extremo de furia con los asquerosos bichos que los hacíamos salir de debajo de cajas, petates y catres. Los matábamos con palos, bayonetas y herramientas de cavar trincheras. Cuando terminábamos, teníamos que recogerlos con palas y enterrarlos o un hedor nauseabundo surgía al poco en medio del aire caliente y húmedo.

Cada batallón contaba con su propia cocina, pero la comida en Pavuvu constaba fundamentalmente de raciones C calentadas: huevos deshidratados, patatas deshidratadas y aquella repugnante carne enlatada llamada Spam. La limonada sintética, denominada «ácido de batería», que quedaba después de comer se vertía en el suelo de bloques de hormigón de la cocina para limpiarlo y blanquearlo. Hacía un buen trabajo. Para que las raciones C calientes no se nos hicieran tediosas semana tras semana, pasamos un período de unos cuatro días en el que nos sirvieron gachas de avena mañana, tarde y noche. Se rumoreaba que habían hundido el barco que transportaba nuestros suministros. Fuera cual fuese la causa, lo único que ayudaba a aliviar la monótona comida eran las golosinas que venían en los paquetes que llegaban de casa. El pan que elaboraban nuestros panaderos pesaba tanto que cuando sostenías una rebanada por un extremo el resto se desprendía por su propio peso. La harina estaba infestada de gorgojos hasta tal punto que había más bichitos en cada rodaja que semillas en una rebanada de pan de centeno. Sin embargo, nos habituamos tanto a este tipo de cosas que nos comíamos el pan de todas formas. Los bromistas decían:

«Viene bien. Los bichos le aportan más carne a tu dieta».

Al principio no contábamos con baños. Afeitarse cada mañana con un casco lleno de agua era bastante fácil, pero darse un baño era otra cuestión. Cada tarde, cuando comenzaba el consabido aguacero tropical, nos desnudábamos y nos lanzábamos a la calle de la compañía, jabón en mano. El secreto estaba en enjabonarse, restregarse y enjuagarse antes de que cesara la lluvia. El tiempo era tan variable que resultaba imposible calcular la duración de un chaparrón. Cada aguacero terminaba de forma tan repentina como había comenzado y siempre dejaba al menos a uno o más marines completamente enjabonados y soltando maldiciones, sin agua para enjuagarse.

Las colas para visitar la enfermería cada mañana supusieron otro espectáculo singular los primeros días que pasamos en Pavuvu. Los veteranos de Gloucester se encontraban en muy malas condiciones físicas tras la campaña más húmeda de la segunda guerra mundial. Los hombres habían estado empapados durante semanas enteras. Cuando me uní a la compañía, su estado me horrorizó: la mayoría estaban delgados, algunos escuálidos y tenían hongos de la jungla en las axilas y en tobillos y muñecas. Durante la visita a la enfermería formaban parejas con una botella de agua de genciana y bastoncillos de algodón, se plantaban desnudos en el palmeral y se pintaban las llagas mutuamente. Eran tantos los que necesitaban atención que tenían que tratarse unos a otros bajo la supervisión de un médico. Algunos tenían que cortarse las botas para convertirlas en sandalias porque tenían los pies tan infectados de hongos que apenas podían caminar. Huelga decir que el clima caluroso y húmedo de Pavuvu prolongaba el proceso de curación.

—Creo que el cuerpo de marines ha olvidado dónde está Pavuvu —dijo un hombre.

—Yo creo que Dios ha olvidado dónde está Pavuvu —fue la respuesta.

—Dios no podría olvidarlo porque Él lo creó todo.

—En ese caso, apuesto que desearía olvidar que creó Pavuvu.

Este diálogo es una muestra de la sensación de aislamiento y desolación que sentíamos en Pavuvu. En las bases de las grandes islas, los hombres tenían la sensación de que sus unidades hacían algo y de que estaban en contacto a través del tráfico aéreo y marítimo con otras bases y con Estados Unidos. En Pavuvu nos sentíamos como si estuviéramos a un millón de kilómetros no sólo de casa, sino de cualquier otro lugar civilizado.

Creo que nos tomamos todas las incomodidades y frustraciones de Pavuvu con calma por dos razones. En primer lugar, la división era una unidad de combate de élite. La disciplina era férrea. Nuestro espíritu de equipo era muy intenso. Cada hombre sabía lo que tenía que hacer y qué se esperaba de él. Todos cumplían bien con su deber, incluso mientras refunfuñaban.

Los suboficiales respondían a nuestras quejas con: «Denle a la lengua. Es saludable». O con: «¿De qué se quejan? Se alistaron como voluntarios en el cuerpo de marines, ¿no? Sólo están recibiendo lo que se buscaron».

Por muy irritantes o incómodas que fueran las cosas en Pavuvu, siempre podría ser peor. Después de todo, no había japoneses, ni estallidos de obuses, ni balas que pasaran silbando a toda velocidad. Y dormíamos en catres.

En segundo lugar, la estructura de la división era joven: alrededor del 80 por ciento tenía edades comprendidas entre los dieciocho y los veinticinco años, aproximadamente la mitad tenían menos de veintiún años cuando partieron al extranjero. Los jóvenes bien disciplinados pueden soportar mucho aun cuando no les guste, y nosotros éramos un grupo de briosos muchachos orgullosos de nuestra unidad.

Sin embargo, también contábamos con otro factor motivador: un odio mortal hacia los japoneses ardía en todos los marines que conocía. La suerte de la patrulla de Goettge era la clase de cosas que generaba ese odio[9]. Un día, mientras amontonábamos cocos apestosos, pasó un veterano y saludó a un par de nuestros «viejos». Uno de nuestro grupo nos preguntó si sabíamos quién era.

—No, no lo había visto nunca —respondió alguien.

—Es uno de los tres tipos que escaparon cuando aniquilaron a la patrulla de Goettge en Guadalcanal. Tuvo una suerte de mil demonios.

—¿Por qué los japoneses le tendieron una emboscada a la patrulla? —pregunté ingenuamente.

Un veterano me miró con incredulidad y sentenció despacio y enérgicamente:

—Porque son los hijos de puta más despreciables que han pisado la faz de la tierra.

El incidente de la patrulla de Goettge, sumado a tácticas niponas como hacerse el muerto y luego lanzar una granada, o hacerse el herido, llamando a un sanitario, y después acuchillar al médico cuando viniera, más el ataque sorpresa contra Pearl Harbor, motivaron que los marines odiaran a los japoneses profundamente y que se mostraran reacios a hacer prisioneros.

A menudo, la actitud que los no combatientes o incluso los miembros de la armada y la fuerza aérea mantenían hacia los japoneses no reflejaba el profundo resentimiento personal que sentían los soldados de infantería de marina. Los relatos y memorias oficiales de soldados de la infantería de marina escritos después de la guerra rara vez plasman ese odio. No obstante, en el momento de la batalla, los marines lo sentían profunda e implacablemente, y con tanta certeza como el propio peligro. Negar este rencor o restarle importancia sería una mentira tan grande como negar o restarle importancia al espíritu de equipo o al profundo patriotismo que sentían los marines con los que serví en el Pacífico.

Pavuvu. Bob Hope y los oficiales de la 1.ª División de marines durante su espectáculo antes de Peleliu.

Mis experiencias en Peleliu y Okinawa me hicieron pensar que los japoneses sentían lo mismo por nosotros. Fueron un enemigo fanático; es decir, creían en su causa con una intensidad que muchos estadounidenses —y puede que muchos japoneses, también— de posguerra no llegaron a comprender.

Esta actitud compartida, de los marines y los japoneses, se tradujo en enfrentamientos salvajes y violentos sin ningún tipo de restricciones. No se trató de la desapasionada matanza que se había visto en otros frentes y en otras guerras. Fue una animadversión brutal y primitiva, tan característica del horror de la guerra en el Pacífico como las palmeras y las islas. Para comprender lo que las tropas soportaron allí, se debe tener muy en cuenta este aspecto de la naturaleza de la guerra de los marines.

Es probable que el mayor estímulo para nuestra moral en la época de Pavuvu fuera el anuncio de que Bob Hope vendría desde Banika y montaría un espectáculo para nosotros. La mayor parte de los hombres de la división abarrotaron una gran zona abierta y gritaron entusiasmados mientras un Piper Club trazaba círculos por encima de nuestras cabezas. El piloto apagó el motor un momento mientras Jerry Colonna asomaba la cabeza fuera del avión y soltaba su famoso grito:

—Yehuuuuudi.

Aplaudimos como locos.

Bob Hope, Colonna, Frances Langford y Patti Thomas montaron un espectáculo en un pequeño escenario junto al embarcadero. Bob le preguntó a Jerry qué le había parecido el viaje desde Banika y Jerry contestó que había sido muy duro. Cuando Bob quiso saber por qué, respondió:

—No había nieve.

Nos pareció lo más gracioso que habíamos oído nunca. Patti les ofreció clases de baile a varios muchachos del público en medio de muchas sonrisas, ovaciones y aplausos. Bob contó muchos chistes y nos levantó el ánimo de verdad. Fue el mejor entretenimiento que vi en el extranjero[10].

El espectáculo de Bob Hope continuó siendo el principal tema de conversación mientras nos poníamos a entrenar en serio para la próxima campaña. Pavuvu era tan pequeña que la mayor parte de nuestros ejercicios lo hacíamos en grupos del tamaño de una compañía en vez de un batallón o un regimiento. Aun así, a menudo nos interponíamos en el camino de otras unidades que hacían sus ejercicios de entrenamiento. Resultaba divertido ver a una compañía avanzar en formación de combate a través de los palmerales y entremezclarse con las rígidas filas de otra compañía que llevaba a cabo una inspección de armas mientras los oficiales gritaban órdenes para poner orden.

Realizamos numerosos ejercicios de desembarco varias veces a la semana en las playas y ensenadas que rodeaban la isla, lejos del campamento. Normalmente practicábamos con carros anfibios. El modelo más moderno contaba con una puerta trasera que se bajaba en cuanto el vehículo llegaba a la playa, lo que nos permitía salir corriendo y desplegarnos.

«Salgan rápido de la playa. Salgan de la maldita playa lo más rápido que puedan y vayan tierra adentro. Los japos van a barrerla con todo lo que tengan, así que tendrán más posibilidades cuanto antes vayan tierra adentro», gritaban nuestros oficiales y suboficiales.

Oíamos esto una y otra vez día tras día. Durante cada ejercicio de desembarco, salíamos como podíamos de los carros, nos adentrábamos tierra adentro unos veinticinco metros y luego esperábamos órdenes para desplegarnos y avanzar.

La primera oleada de carros desembarcaba pelotones de fusileros. La segunda, más fusileros, servidores de ametralladoras y lanzagranadas, lanzallamas y pelotones de morteros de 60 mm. Lo normal era que la segunda oleada fuera rezagada unos veinticinco metros por detrás de la primera mientras las máquinas se abrían paso agitando el agua hacia la playa. En cuanto la primera oleada desembarcaba, sus carros anfibios retrocedían, daban la vuelta y pasaban a nuestro lado, hacia mar abierto, para recoger a las oleadas secundarias de infantería de las embarcaciones Higgins, que trazaban círculos a cierta distancia de la costa. Todo funcionó bien en Pavuvu. Pero allí no había japoneses.

Además de los ejercicios de desembarco y los problemas de campo, también recibimos instrucción y prácticas de actualización en el uso de todas las armas ligeras asignadas a la compañía: fusil M1, rifle automático, carabina, revólver del calibre 45 y metralleta Thompson. También aprendimos a manejar un lanzallamas.

Usábamos un tocón de palmera como blanco durante la instrucción con el lanzallamas. Cuando me tocó a mí, me puse a la espalda los pesados depósitos, sostuve la boca con ambas manos, apunté hacia el tocón que se encontraba a unos veinticinco metros y apreté el gatillo. Un chorro de llamas rojas salió con un rugido y la boca se sacudió. El napalm golpeó el tocón y su chorro de llamas rugió. Sentí el calor en la cara. Una nube de humo negro se alzó rápidamente. Pensar en desatar el fuego del infierno por la boca de un tubo con la misma facilidad con la que regaría el césped en casa me hizo pensar. Dispararle balas al enemigo o matarlo con metralla era una de las macabras necesidades de la guerra, pero freírlo hasta morir resultaba demasiado truculento. No obstante, pronto iba a aprender que no se podía hacer salir a los japoneses de sus defensas isleñas sin él.

Aproximadamente en ese momento empecé a sentir un reconocimiento más profundo por la influencia de la «vieja guardia» en nosotros, los marines más nuevos. El sargento de artillería Haney[11] proporcionaba un vívido ejemplo de su impacto.

Yo había visto a Haney por la zona de la compañía, pero me fijé en él por primera vez un día en la ducha por el modo en el que se lavaba. Aproximadamente una docena de reemplazos desnudos y enjabonados, incluyéndome a mí, nos quedamos mirando boquiabiertos y nos estremecimos cuando Haney se cogió los genitales con la mano izquierda mientras se los restregaba con un cepillo GI como si le sacara brillo a un zapato. Teniendo en cuenta que el cepillo GI tenía cerdas duras, fuertes y de doble fibra incrustadas en un resistente mango de madera y que estaba diseñado para limpiar el equipo individual de lona, vaqueros e incluso suelos, el método de Haney resultaba impresionante.

La primera vez que le vi ejercer su autoridad fue un día en un campo de tiro donde él estaba a cargo de la seguridad. Un alférez nuevo, un reemplazo como yo, estaba disparando desde la posición que yo iba a ocupar. Cuando disparó la última bala, otro oficial nuevo que se encontraba detrás de mí lo llamó. El alférez se giró para responder con el revólver en la mano. Haney estaba sentado a mi lado en un banco hecho con el troncho de un cocotero y no había pronunciado ni una palabra salvo las habituales órdenes de un campo de tiro. Cuando el alférez apartó la boca del revólver del blanco, Haney reaccionó como un gato que saltara sobre su presa. Cogió un puñado de gravilla de coral y se la lanzó al alférez directamente a la cara. Amenazó con el puño al perplejo oficial y le echó el peor rapapolvo que he oído nunca. Todos los que se encontraban en la línea de tiro se quedaron inmóviles, tanto los oficiales como los soldados rasos. El oficial infractor, con sus bandas doradas refulgiendo en el cuello, vació su arma, la enfundó y se marchó mientras se frotaba los ojos y enrojecía de vergüenza. Haney regresó a su asiento como si no hubiera pasado nada. A lo largo de la línea de tiro, volvimos a ponernos en movimiento. A partir de entonces tomamos mucha más conciencia de las medidas de seguridad.

Haney era más o menos de mi estatura, pesaba unos 60 kilos, tenía el cabello rubio rojizo cortado al cepillo y estaba muy bronceado. Era delgado, fuerte y musculoso. Aunque no era ancho de espaldas ni estaba bien proporcionado, su torso me recordaba a un boceto de anatomía de Miguel Ángel: cada músculo se destacaba con absoluta nitidez. Tenía el pecho algo fornido con músculos amontonados en la parte de atrás de los hombros, de modo que casi tenía una joroba. Ni sus brazos ni sus piernas eran grandes, pero los músculos de los mismos me hacían pensar en bandas de acero. Tenía un rostro de rasgos pequeños con ojos entrecerrados que parecía estar cubierto por un cuero muy curtido.

Haney era el único hombre que conocí en la unidad que no parecía tener amigos. No se trataba de un solitario en el sentido de que fuera hosco o antipático. Sencillamente vivía en su propio mundo. A menudo me daba la impresión de que ni siquiera veía lo que lo rodeaba; lo único de lo que parecía ser consciente era su fusil, su bayoneta y sus polainas. Estaba completamente obsesionado con la idea de clavarle la bayoneta al enemigo.

Todos limpiábamos nuestras armas a diario, pero Haney limpiaba su M1 antes de que pasaran lista, en el almuerzo y después de la autorización para retirarnos por la tarde. Era un ritual. Se sentaba solo, encendía un cigarrillo, desmontaba el fusil y limpiaba cada centímetro minuciosamente. Luego limpiaba la bayoneta. Todo el rato hablaba solo en voz baja, sonreía con frecuencia y le daba caladas al cigarrillo hasta dejarlo en una colilla. Cuando tenía el fusil limpio lo volvía a montar, calaba la bayoneta y dedicaba unos minutos a realizar movimientos de estocada, parada y golpes con la culata, contra la nada. Después Haney encendía otro cigarrillo y se sentaba tranquilamente, hablando solo y sonriendo mientras esperaba órdenes. Llevaba a cabo estas acciones como si no fuera consciente para nada de la presencia de los otros 235 hombres de la compañía. Era como Robinson Crusoe en su isla.

Decir que estaba «asiático» sería no comprender nada. Haney trascendía esa condición. La compañía contaba con muchos individualistas inquebrantables, excéntricos, veteranos que estaban «asiáticos»; pero Haney estaba en una categoría propia. Me parecía que no se trataba de un hombre nacido de mujer, sino que Dios se lo había entregado al cuerpo de marines.

A pesar de sus peculiaridades, Haney nos servía de estímulo a los jóvenes de la Compañía K. Nos proporcionaba un vínculo directo con el «viejo cuerpo». Lo admirábamos… y lo queríamos.

Y luego estaba el oficial al mando de la Compañía K, el capitán Ack Ack Haldane[12]. Una tarde, a última hora, cuando nos marchábamos del polígono de tiro, empezó a llover con fuerza. Mientras recorríamos las calles cubiertas de barro de Pavuvu, resbalándonos bajo el aguacero, comenzamos a pensar que quienquiera que guiara la columna se había equivocado al girar y que nos habíamos perdido. Al anochecer, en medio de la fuerte lluvia, todas las calles se parecían: todas eran un sendero inundado recorrido por surcos profundos y bordeado de altísimas palmeras que serpenteaba sin rumbo a través de la penumbra. Mientras seguía avanzando penosamente sintiéndome helado y desamparado e intentando mantener el equilibrio en el barro, un hombretón se acercó a grandes zancadas desde la retaguardia de la columna. Caminaba con la facilidad de un peatón en la acera de una ciudad. Cuando el hombre se puso a mi lado, me miró y comentó:

—Hace un tiempo buenísimo, ¿verdad, hijo?

Le sonreí a Haldane y repuse:

—No del todo, señor.

Se dio cuenta de que era un reemplazo y me preguntó qué me parecía la compañía. Le dije que pensaba que era una unidad magnífica.

—Es del Sur, ¿no? —inquirió.

Le contesté que era de Alabama. Quiso saberlo todo de mi familia, mi casa y mi educación. Mientras hablábamos fue como si la melancolía desapareciera y sentí una calidez en mi interior. Por último me aseguró que no llovería eternamente y que podríamos secarnos pronto. Avanzó por la columna hablando con otros hombres como lo había hecho conmigo. Su sincero interés en cada uno de nosotros como seres humanos ayudó a disipar la sensación que no éramos más que animales entrenándose para pelear.

Aclamado tanto por superiores como por subordinados debido a sus aptitudes de liderazgo, el capitán Haldane fue el mejor oficial y el más popular que he conocido. Todos los marines de la Compañía K compartían mi opinión. Apodado El Jefe, tenía un rostro fuerte lleno de carácter, una mandíbula grande y prominente y los ojos más amables que he visto. Por muy a menudo que se afeitara o por más que se esforzara, siempre se le notaba la barba. Era tan grande que la mochila de combate que llevaba a la espalda me recordaba al bulto de su cartera, mientras que la mía me cubría del cuello a la cintura.

Capitán Andrew A. Haldane. Fotografía del teniente coronel John A. Crown.

Aunque hacía hincapié en una disciplina estricta, el capitán era un hombre tranquilo que daba órdenes sin gritar. Poseía una combinación poco común de inteligencia, valor, confianza en sí mismo y compasión que nos infundía respeto y admiración. Le dábamos gracias a Dios por que Ack Ack fuera nuestro jefe, nos hacía sentir más seguros y compadecíamos a las otras compañías que no tenían tanta suerte. En tanto que en Pavuvu algunos oficiales consideraban necesario pavonearse y andar dándonos órdenes para impresionarnos con su estatus, Haldane nos indicaba tranquilamente lo que hacer. Lo queríamos por ello y hacíamos el trabajo lo mejor que sabíamos.

Nuestro nivel de adiestramiento aumentó en agosto y también lo hizo la intensidad de la disciplina innecesaria. Pasamos por un número cada vez mayor de inspecciones de armas y equipos, destacamentos de trabajo y se exigía la mayor limpieza por todo el campamento hasta en detalles nimios. El sistema de hostigamiento, unido a las constantes incomodidades y a las duras condiciones de vida de Pavuvu, nos llevó a un estado de profunda exasperación e indignación antes de embarcarnos para Peleliu.

—Solía creer que el teniente era un buen tipo, pero estoy por pensar que no es más que un gilipollas —rezongó un marine—. Bien dicho, amigo —añadió otro.

—Vaya, no es el único que se ha vuelto loco insistiendo en que todo tiene que estar perfecto, y luego nos regaña si no lo está. El sargento de artillería está de un humor de perros y ya nada lo contenta —respondió otro más.

—No dejéis que eso os deprima, chicos. Es parte del plan del cuerpo de marines para mantener a las tropas en forma para el combate —apuntó con calma un filosófico veterano de antes de la guerra.

—¿De qué diablos estás hablando? —soltó irritado uno de los que estaban escuchando.

—Bueno, las cosas son así —explicó el filósofo—. Si nos cabrean lo suficiente, se figuran que nos desquitaremos con los japos cuando lleguemos a la playa. Lo vi antes de Guadalcanal y Gloucester. No les hacen estas cosas a los chicos de retaguardia. Nos quieren malvados, cabreados y exasperados. Es la pura verdad, os lo aseguro. Lo he visto pasar siempre antes de que entremos en una campaña.

—Suena lógico. Puede que tengas razón. Pero ¿qué es malicioso? —dijo alguien.

—Olvídalo, bobo —gruñó el filósofo.

—Sea verdad o no, estoy más que cansado de Pavuvu —comenté.

—Ese es el plan, Mazo. Hacen que te hartes de Pavuvu, o de donde rayos estés, y que desees ir a cualquier otro sitio incluso si los japos te están esperando allí —aseguró el filósofo.

Nos quedamos en silencio, pensando en eso, y al final llegamos a la conclusión de que estaba en lo cierto. Muchos de los hombres más reflexivos que conocía eran del mismo parecer.

Yo me quejé con tanta fuerza como el que más de nuestras condiciones de vida y nuestra disciplina. Sin embargo, en retrospectiva, dudo mucho que pudiera haber sobrellevado la tensión y el impacto físico y psicológico que vivimos en Peleliu y Okinawa de no haber sido así. Los japoneses luchaban para ganar. Fue un asunto salvaje, brutal, inhumano, agotador y sucio. Nuestros jefes sabían que si íbamos a ganar y a sobrevivir, debían adiestrarnos de modo realista para ello, nos gustara o no[13].