De inmediato me dio en la cara el olor del aire sin perturbar desde hacía tiempo, un olor mohoso y expectante tras un largo confinamiento.

Al cabo de unos cuantos pasos, el túnel trazaba una ligera curva hacia la izquierda, e inmediatamente se abría a una caverna extraordinaria, inmensa, de las dimensiones de una catedral. Atemorizado ya por su magnitud, enfoqué la linterna a las paredes y muy por encima de mí el haz se perdió en las tinieblas.

—Una ciudad en las montañas —musité.

Durante unos momentos me invadió una gran sensación de sosiego, una especie de calma debida al hecho de hallarme en un lugar tan antiguo. Ella había dicho que fue su refugio. Un refugio que pasó a ser una tumba.

Escapó de mis labios un largo suspiro de alivio. No había nada que ver allí. Hasta ese momento no caí en la cuenta de lo mucho que había empezado a temer lo que podría encontrar.

Fabrissa no podía estar allí. Me había llevado mucho tiempo abrirme camino a través del muro de piedras y maderos, y me pareció improbable que existiera otra vía de entrada.

—Pero… entonces, ¿dónde estás? —susurré en el silencio, por fin afrontando lo que el sentido común me había querido hacer ver en todo momento. Negué con un gesto. Me había sentido muy seguro de que la encontraría. Y lo cierto es que de alguna manera percibía su presencia a mi lado. En algún lugar muy cercano.

Alumbré con la linterna alrededor de la cueva, proyectando el haz de luz en todas las grietas y rendijas. De pronto me detuve. Algo había hecho sonar una nota discordante. Di un paso al frente y dirigí la luz hacia un saliente de roca gris que emergía formando un ángulo de cuarenta y cinco grados con la pared. Había algo en el suelo allí al lado. Me adelanté, manteniendo firme la linterna, hasta que vi que era una hoja de papel, tendida allí como si de una manera imposible la hubiera llevado una repentina racha de viento.

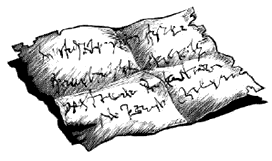

La cogí. Era áspera al tacto, de una trama rugosa. Pergamino, más que vitela o la página de un libro, semejante a los papiros baratos que los turistas se traen cuando hacen una gira con la agencia Cook por el Antiguo Egipto. Se abrió por sí sola. Estaba cubierta por una caligrafía que rascaba la superficie, anticuada; parecía más una notación musical que un papel impreso. No pude leerla ni siquiera al poner el pergamino al trasluz.

La doblé y me la guardé en el bolsillo. Ya tendría tiempo de descifrarla más adelante.

Al levantar la mirada, lo primero que vi fue una fisura en la roca, justo enfrente de mí. Alumbrando con la linterna, fui a investigar. Era un estrecho corredor, un costurón negro entre dos impresionantes costillas de la montaña. Era sumamente estrecha, no había forma de precisar qué longitud tendría, ni hasta dónde llegaba. Sentí claustrofobia sólo de mirarla.

Pero me obligué a seguir adelante. Sujetando la linterna por encima de la cabeza, avancé palmo a palmo poniéndome de costado.

—Tómatelo con calma —dije, y aborrecí que la roca me comprimiese los hombros—. Tranquilo, con calma.

Al final resultó que el conducto no era demasiado largo, y a los pocos pasos se abrió a una cámara pequeña y cerrada. Al contrario que la desolación de la cueva exterior, en esta otra había indicios de que alguien la había ocupado. En la oscuridad, acerté a ver algunas pertenencias, los restos de un campamento, lo que pudieron haber sido unas mantas, un trozo de tela azul y acaso gris, era difícil apreciar la diferencia a la luz de la linterna.

—¿Fabrissa?

¿Por qué la volví a llamar otra vez? Ya había llegado a la conclusión de que no podía estar allí. Pero la llamé a pesar de todo, como si una parte de mí aún entones siguiera creyendo que estaría allí esperándome.

Me acerqué más. La linterna delimitó algunos fragmentos de tela roja, verde, gris y marrón. Había un plato de arcilla y el resto de una vela que había ardido hasta el final.

Se me aceleró el pulso. Mi subconsciente supo qué estaba viendo, pero yo aún no era capaz de enfrentarme a la evidencia. No podía aceptarlo. No quería aceptarlo.

Hubo entonces otra cosa más, un olor acre. Como el de una iglesia, cuando los feligreses se han marchado, pero el perfume del incienso rancio aún no se ha esfumado del todo. Busqué en el bolsillo el pañuelo y me lo puse por encima de la nariz y la boca. Aún olía a sangre seca y a grasa, pero ni siquiera así se enmascaró del todo el olor de la cueva.

Lo oí entonces. El susurro. Sólo que esta vez era una multitud, no una sola voz, las palabras superpuestas unas encima de las otras, como los cánticos de vísperas, en los que la armonía se apoya en el eco.

Me volví en redondo. No había nada que ver. Nada se movía en las sombras. Nada. Pero el susurro me envolvía por todas partes, por detrás, por delante, por encima, en una sibilancia de voces llorosas, dolientes, que llamaban desesperadas por que alguien las oyese.

—Somos los últimos, los últimos.

—¿Dónde estáis? —exclamé—. Mostraos.

Avancé dando tumbos, a tientas, con la náusea en la boca. Me sentía atraído hacia el rincón más alejado de la caverna. No deseaba ir, pero ya no podía volver atrás.

Sonó otra voz. Más clara. Distinta a las demás. Destinada sólo a mis oídos.

—Huesos, sombras, polvo.

—¿Fabrissa? —grité en medio de la oscuridad.

Avancé a ciegas hacia el epicentro del sonido, hasta que mis pies se detuvieron por sí solos. No tenía por qué seguir más allá. Y no quería seguir, pero me obligué a mirar. Me obligué a concentrarme en lo que no deseaba de ninguna manera ver. Estaba de pie en una ciudad de huesos, de hombres, mujeres y niños, todos ellos tumbados al lado los unos de los otros, como si se hubieran tendido a dormir y hubieran olvidado despertar.

Incliné la cabeza con los ojos doloridos, deshecho por la visión de aquellos objetos humildes, tesoros. Velas, utensilios de cocina, una jarra caída de lado. Bienes terrenales para quienes ya no tenían ninguna necesidad de ellos.

Por fin reconoció mi cabeza lo que mi corazón había sabido en todo momento. Por fin entendí la historia que me había contado Fabrissa, aunque no había querido oírla antes.

Antes, en realidad, no había sido capaz de oírla.

Allí había fragmentos de la túnica larga y verde que vestía Guillaume Marty, restos de algo aún adherido al cinturón de cuero. Allí estaban los ropajes azul real con bordados rojos, meros harapos ya, que vestían las hermanas Maury. Allí había un residuo o dos del velo gris con que na Azéma se cubría la cara. Ya no eran personas, sino esqueletos. Los cráneos estaban a medias ocultos bajo una capucha de alguna tela o por la sombra, los huesos resplandecían en un verde blancuzco a la pálida luz de mi linterna.

Tragándome la bilis que me ascendía por la garganta, seguí caminando. Vi entonces que los huesos estaban dispuestos en grupos, en familias que habían muerto unidas. ¿Cuántos cuerpos había allí enterrados? Cincuenta personas, tal vez cien, acaso más. ¿No se había salvado nadie de aquella muerte en vida? Fabrissa dijo que no había vuelto nadie. Un refugio que se convirtió en tumba. Un enterramiento en masa para los habitantes de Nulle.

Pero lo peor estaba por llegar. El susurro era cada vez más audible, más fuerte, una súplica constante, un llanto de auxilio, la petición de ayuda. La súplica para que alguien los liberase. Y entonces se le sumó otro sonido superpuesto a los susurros. Algo que arañaba la piedra. El golpeteo de los huesos contra el suelo áspero y desigual. Quise darme la vuelta, pero no pude. No pude apartar la vista, pues haberlo hecho habría sido como abandonarlos una vez más. No pude impedir que mis oídos percibieran el horror de las voces.

Aún no había encontrado a Fabrissa, y aunque rezaba contra toda esperanza para no encontrarla, sabía que sólo era cuestión de tiempo. Su voz sonando en las montañas, en el Ostal, las sílabas y las vocales desdibujadas, imprecisas, todo me llevaba a una misma conclusión.

El ruido se fue intensificando. Ya era un chillido, un arañar con las uñas la roca que era imposible erosionar. No era el cierzo, no; como ya dijera el viejo Breillac, era el espíritu de los muertos. Durante años incontables, el pueblo de Nulle había vivido a la sombra de los recuerdos que se custodiaban en secreto en aquel bosque antiguo.

Vi las siluetas en la oscuridad, las vi moverse y suspirar, las vi rodearme. No me iban a dejar en paz. La cueva se había llenado de movimiento. Blancas sombras, esbozos dibujados en el aire, las siluetas de las almas de los muertos. Me tapé la cara con las manos a sabiendas de que nada iba a cambiar. El negro desfile seguiría pasando por delante de mí. A medida que los oía morir, estaba condenado a verlos morir.

Los rostros aparecían y desaparecían al alejarse de mi campo visual, una belleza terrible en los ojos, acercándose y retirándose. Los que había conocido en el Ostal me volvieron a saludar. Desconocidos que me eran familiares. El hombre que se había sentado a mi lado con el ceño fruncido, ahora con el cráneo asomándole bajo la piel. En vez de sus ojos de borracho, las cuencas huecas del tamaño de los pulgares. En vez de la boca sucia de grasa, los labios emaciados y los dientes ennegrecidos. El rostro afectuoso de na Azéma, casi desconcertado al percibir cómo se iban deshaciendo sus rasgos, sin dejar otra cosa que la blancura del hueso y el recuerdo de quien había sido.

Entendí por qué había ido a parar allí. Había tenido que acudir para ser testigo tanto de la forma en que morían como de la naturaleza de la prisión que había ideado yo para mí mismo.

Sin comprensión no puede haber redención. Y en ese momento todo tenía sentido de una manera perfecta, y más para mí, un hombre que durante muchos años había ido caminando por la línea que separa a los vivos de los muertos, que había sido capaz de oír sus voces en el silencio, cuando a los demás les resultaba imposible. Durante diez años había oído y había percibido cosas que estaban más allá de los límites de lo cotidiano. Me habían obsesionado las imágenes de George, un George devuelto a esta tierra. Entonces, en aquella gruta, presencié de qué forma la piel se deshace del hueso, presencié la putrefacción de la carne, la cabalgata de la vida y la muerte y la pudrición acelerada. Cada uno de los rasgos faciales se retorcía sobre sí mismo, se corrompía, se vencía deshecho. Vidas vividas, vidas perdidas. De la cuna a la sepultura.

Fue demasiado para soportarlo. Tomé conciencia entonces de un sonido distinto, un sonido demasiado humano. El sonido que emitía un hombre adulto al llorar. Por fin era yo quien estaba llorando. Por George, por mí. Por todos los que yacen olvidados en esta tierra fría.

Fue entonces cuando lo sentí. Un repentino cambio, un espesarse del aire. Un cosquilleo en la base de la columna vertebral y un alivio en la opresión que tenía en el pecho. Seguían conmigo los fantasmas del invierno, pero iban retirándose tras el escenario invisible.

—¿Fabrissa?

Levanté la cabeza y mire de frente. Fue una brevísima sensación, nada más que el temblor del ala de una mariposa. Un instante no de esclarecimiento, sino de gracia plena en un amontonamiento de cabello negro y de pálida piel de un semblante. A duras penas me puse en pie y di un paso titubeante. La visión se escurrió en el acto, pereciendo, desvaneciéndose, cayendo en la nada tan veloz como había aparecido.

—¡No! —Mi grito resonó en la cueva—. ¡Quédate!

Cerré el puño de la mano izquierda, y noté que las uñas se me clavaban en la palma arañada. Procuré recordar su tacto liviano, su roce, sus ojos luminosos y grises, y las arrugas que le formaba la risa en las comisuras de la boca.

Di otro paso para acercarme al lugar en que estuvo ella. El haz de luz cada vez más débil acertó a dar en un fragmento de azul en el suelo. Un azul intenso, del color de los ojos de mi hermano, de las flores del lino en los campos de Sussex en el mes de junio. El color exacto del vestido que llevaba Fabrissa. Vi con toda claridad, con demasiada claridad, las puntadas de hilo amarillo que indicaban dónde estuvo zurcida la cruz.

Me arrodillé a su lado, más que nada por deseo de palpar la fragilidad de su blanca piel con mis dedos. Pero tan sólo sentí bajo la mano la dureza del hueso. Intenté decir su nombre, devolverla a la vida, pero no pude.

Las costillas parecían comprimirme, a punto de reventar. Luego, por fin la oí, deslumbrante en las tinieblas, hablarme a mí, sólo a mí.

—Freddie…

—Estoy aquí —dije entre llorando y riendo. Sabía que ella me estaba oyendo—. He mantenido mi palabra. He venido a encontrarte.

¿La pude estrechar entonces en mis brazos? No podía hacerlo, pues sabía en el fondo que era sombra y polvo. Y sin embargo tengo el recuerdo de que por un instante sentí su calidez en mis brazos y suspiré. Había ido en su busca y ella había vuelto a mí. Había vuelto para llevarme a casa.

Sentí que me deslizaba más hacia el fondo de la oscuridad, pero en ese momento la acogí de buen grado. Y ella empezó a hablar, a terminar la historia que había empezado a contarme. Apoyé la cabeza en su regazo, estoy seguro, mientras la escuchaba embelesado una vez más, llevado por la belleza de su entonación, por la melodía de su voz al relatar el final de la historia de las montañas y de los fantasmas que habitaban en ellas.

Se me cerraron los ojos despacio, mecidos por el ritmo de sus palabras, hasta que por fin todo fue silencio. Y en aquel silencio se me fue. Sentí cómo se marchaba. La llamé, pero su fantasma, su espíritu, su emanación o lo que fuese ya no estaba. Y esta vez supe que ya no volvería.

Yo mismo iba cayendo cada vez más al fondo de la inconsciencia. No tenía el menor deseo de despertar. A medida que iba menguando progresivamente la luz, pensé en el momento en que se bajan las luces del auditorio y pensé en el silencio de aquella función de Navidad en el Lyric Theatre. Pensé en Peter Pan y en el País de Nunca Jamás. Pensé en George y pensé en mí, los dos comiendo dulces de gelatina y riéndonos. Pensé en que los dos éramos bastante más listos y que los dos supimos que morir nunca podía ser una aventura terriblemente emocionante. Y entonces sonreí al pensar que tal vez volviera a ver a George, y a Fabrissa, y que todo estaría bien.

De pronto tuve que presentar resistencia. No podía sumarme a ellos, todavía no. Ese pensamiento fue tan cortante como si me hubiera clavado una astilla. Aunque la había encontrado, no la había llevado a casa. Igual que tampoco había llevado a casa a George.

—Fabrissa…

Pero su nombre murió en mis labios. Flotaba descendiendo en las tinieblas, cada vez más abajo, hacia los témpanos de hielo del Antártico, hacia el silencio impenetrable. El silencio del fin de los días.