A LA VENTURA

No se trataba ya de aproximarse a un barco situado a algunos cables de distancia, ni siquiera a algunas millas mar adentro. Había que abandonar un navío presa del incendio, y exponerse en una débil barca a los peligros del mar desierto, con la lejana esperanza de ser hallados por algún navío que cruzara aquellos parajes.

¿Qué sucedía en la cala, en tanto que Will Mitz hacía sus preparativos de partida?

Sordos rugidos estallaban bajo el puente. Incesantes golpes conmovían las escotillas y la chupeta del puesto. Tal vez los prisioneros acabaran por forzarla, si no se deslizaban al mar por algún agujero del casco para aparecer de nuevo en el puente.

Respecto a la causa del incendio, la hipótesis más probable era haberse derramado algún barril de alcohol, inflamándose su contenido por imprudencia de alguno de los que en aquel punto no tenían conciencia de sus actos. Al presente, el fuego se extendía por toda la cala, desde la proa al tabique que la separaba de popa; y aun admitiendo que el fuego no pasase de este tabique, el navío perecería forzosamente, y, transcurridos algunos instantes, no quedaría de él más que algunos restos flotando en la superficie del mar.

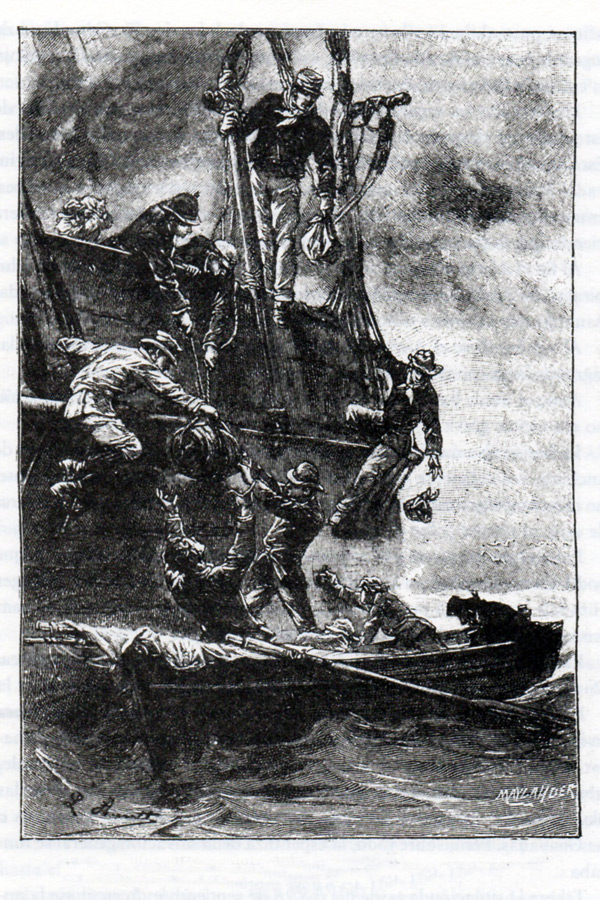

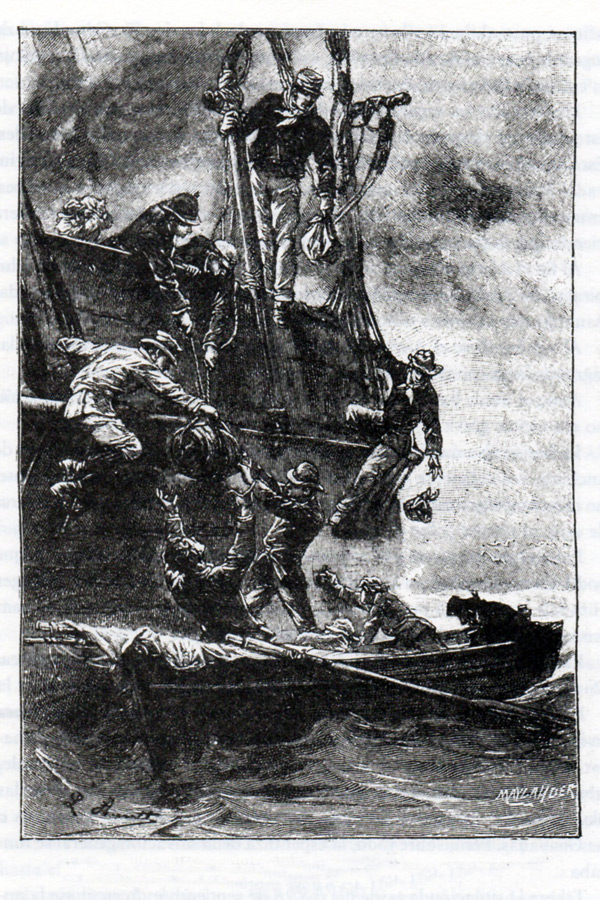

Dispuesto el bote, Will Mitz hizo que se colocara en él todo lo necesario para una navegación que tal vez sería larga. Al efecto, Luis Clodión y Alberto Leuwen embarcaron, y se les pasó dos cajas que contenían conservas y galleta, un barril de alcohol, dos de agua dulce, un hornillo portátil, dos sacos de carbón, pequeña cantidad de té, algunas armas y municiones y varios instrumentos de cocina y marítimos.

No olvidaron el aparejo del bote, un mástil con su driza, una vela con su verga, el foque de proa, cuatro remos, el timón, una brújula y el mapa general de las Antillas. Además, varios sedales, pues tal vez sería necesario buscar en la pesca un suplemento a la alimentación.

El señor Patterson fue el primero que entró en la lancha. El pobre hombre, quebrantado por tantas pruebas, no pensaba ya en su trigonocéfalo, destinado a perecer entre las llamas, ni en las intraducibles palabras de la cita latina. Sólo le inquietaba la idea de correr por el mar en aquella canoa, en la que Will Mitz arrojó vestidos de repuesto, capotes impermeables, mantas y un toldo embreado.

En un cuarto de hora quedaron terminados estos preparativos.

Mientras tanto, los rugidos redoblaron a través de las llamas que comenzaban a devorar el aparejo y la arboladura. A cada instante se temía ver aparecer algún escapado de la incendiada cala, espectro medio abrasado…

No había más que el tiempo preciso para abandonar el Alerta.

Nada se había olvidado, y Will Mitz iba a embarcarse, cuando Niels Harboe dijo:

—¿Y el dinero?

—Es verdad —respondió Will Mitz—. Es preciso evitar que se pierda con el navío…

Y regresando al comedor, recogió el dinero depositado en el camarote del mentor, y regresó al puente, pasando por encima del empalletado, y poniendo el pie en la canoa, gritó:

—¡En marcha!

Cortada la amarra, la barca se alejó en dirección Oeste.

En aquel momento se produjo una explosión, efecto de la presión del aire en la cala del navío. Fue tan violenta, que el mástil del trinquete se hundió sobre babor, al mismo tiempo que el Alerta se inclinó bajo la fuerza de la sacudida, para volver a levantarse inmediatamente. El agua, que hubiera extinguido el incendio, no penetró en el interior.

Ninguno de los compañeros de Harry Markel apareció sobre el puente. O se habían asfixiado, o aún no habían conseguido abrirse paso a través del humo y de las llamas.

Eran las cinco y media de la tarde. El viento, bastante regular, permitía instalar la vela de la canoa, dispuesta para ser retirada si aquél aumentaba mucho. Tony Renault y Magnus Anders la izaron, así como el foque. Will Mitz se puso al timón y los remos fueron colocados dentro.

Con objeto de lograr la mayor velocidad posible, sin comprometer la seguridad, se aflojó la escota, y la barca se deslizó velozmente por la superficie del mar.

Media milla les separaría del Alerta cuando los otros dos mástiles de éste cayeron, después de haberse incendiado los obenques y brandales. Esta vez el navío cayó sobre babor para no levantarse más. El agua lo invadió lentamente. Sobre uno de sus lados mostráronse algunos hombres, entre ellos Harry Markel. El miserable lanzó un último grito de cólera viendo que la barca estaba ya tan lejos que era imposible unirse a ella.

Al fin el Alerta desapareció en el abismo. Dios había hecho justicia a los piratas del Halifax, escapados a la justicia humana. Del navío no quedaban más que informes restos flotando a la deriva.

Al ver hundirse el Alerta, los jóvenes sintieron profunda emoción y las lágrimas brotaron de sus ojos.

Aunque desde hacía doce horas la tempestad había cesado, la situación no era menos grave.

La barca, que medía treinta pies desde la roda al codaste, por cinco de anchura, era suficiente para once pasajeros; pero, por carecer de puente, no ofrecía abrigo contra la lluvia y el viento, y corría el riesgo de inundarse de agua al primer golpe de mar.

Entre el pie del mástil y la roda colocó Will Mitz el toldo embreado, que podía servir de refugio a la gente; al mismo tiempo Luis Clodión y Roger Hinsdale tomaron la precaución de colocar la brújula y las cajas de conservas y galleta en el fondo de la canoa.

Las provisiones embarcadas debían durar diez días, sin contar la pesca. De agua dulce, aparte la que diera la lluvia, había para una semana.

En este tiempo, ¿podía esperarse haber tocado en alguna tierra, fuera en las Antillas o en las Bermudas? Seguramente no; el Alerta debía de haber sido arrastrado bastante mar adentro y hacia el Sudeste, lo que le alejaba de las Bermudas. Así es que Will Mitz procuraría ganar, o una de las islas de las Antillas, o una de las costas americanas del Brasil, Venezuela o las Guayanas. Pero, sobre todo, la esperanza de la salvación general se fundaba en el encuentro con algún barco.

Tal era la situación la tarde del día 26 de setiembre. Acercábase la noche, y bien pronto reinaría oscuridad completa. A la puesta del sol el aspecto del horizonte no era malo; más bien manchado de vapores que cargado de nubes. El mar estaba en calma y el soplo de los alisios continuaba, lo que permitía conservar la vela. Para alumbrar el camino no había que contar con la luna, que era nueva; pero, entre numerosas estrellas, la Polar brillaría al Norte a algunos grados del horizonte.

Luis Clodión y sus compañeros habían ofrecido empuñar los remos, relevándose de hora en hora; pero Will Mitz les hizo observar que no era preciso y que valía más economizar las fuerzas.

—El viento es regular —dijo—, y parece que ha de sostenerse. Si vuelve la calma, o si es preciso aumentar la marcha para llegar a algún barco, será ocasión de acudir a los remos.

—¿A qué distancia cree usted que estará la tierra más cercana? —preguntó Roger Hinsdale.

—Por lo menos a cuatrocientas millas.

—¿Y cuánto podrá andar nuestra barca con un viento regular? —añadió Luis Clodión.

—Unas sesenta millas cada veinticuatro horas.

—¿Tendremos, pues, que navegar durante siete u ocho días? —dijo Alberto Leuwen.

—Sí —contestó Will Mitz—, a no ser que antes hayamos encontrado refugio a bordo de un barco.

Esto era lo mejor que podía ocurrir y con lo que más se contaba.

—De todos modos, Will —dijo Luis Clodión—, estamos siempre a su disposición, y si el viento afloja…

—Lo sé, lo sé… —respondió Will Mitz—, y no desespero de que nos salvemos todos. Pero es inútil fatigarse sin necesidad. Tiéndanse ustedes bajo el toldo y duerman. Si es necesario, yo les despertaré… Creo que la noche será tranquila.

—¿Quiere usted que uno de nosotros quede al cuidado de la vela? —propuso Axel Vickbom.

—No es indispensable, señor Axel, y yo bastaré para todo. Se lo repito a ustedes: si el viento me obligase a disminuir el velamen y a tomar los remos, les llamaré… Créanme… Envuélvanse en sus mantas, y duerman hasta el día.

Los jóvenes obedecieron a Will Mitz y bien pronto todos dormían.

Will Mitz, solo en la popa, tenía el timón en una mano y dispuesta la otra para estirar o aflojar las escotas de la vela y del foque.

Un farolillo alumbraba la brújula, colocada ante él, y le indicaba si la barca se desviaba en su camino.

Así transcurrieron largas horas sin que Will Mitz hubiese sucumbido un instante al sueño. Su espíritu hallábase agitado por muchas ideas y lleno de inquietud. Sostenido por su inquebrantable fe en Dios, no desesperaba. Estaba aquella noche en la popa de aquella barca como la otra en la toldilla del Alerta, dirigiéndola con mano firme como había dirigido el barco. Pero en vez del sólido navío les conducía una débil barca, con reserva de víveres que no durarían más de una semana, estando, por tanto, entregados a todas las zozobras, a todos los caprichos y peligros del mar.

El viento moderado y regular persistía. Will Mitz no tuvo motivo para despertar a los estudiantes; si éstos le preguntaban a veces cómo iba la cosa, les contestaba que todo iba bien.

Al alba todos estaban en pie, incluso el señor Patterson, que se sentó en la proa.

Se presentaba un hermoso día. El sol se alzaba sobre el horizonte, aún manchado de algunas brumas, que los primeros rayos de aquél disiparían pronto. El mar estaba rizoso y las pequeñas olas corrían a lo largo de la barca.

En primer lugar, siguiendo la costumbre que tenía a bordo del Alerta, Tony Renault se ocupó en disponer el desayuno, que consistió en té, hecho en el hornillo portátil, y galleta, que se sacó de una de las cajas, y agua mezclada con algunas gotas de coñac.

Roger Hinsdale dijo a Will Mitz:

—Es preciso que usted descanse…, por si tiene que pasar al timón la próxima noche.

—Sí; es preciso —añadió Luis Clodión.

Will Mitz interrogó al horizonte con la mirada, y viendo la mar en calma y el viento regular, decidió:

—Voy a dormir un par de horas.

Y después de entregar el timón a Magnus Anders y de darle algunas instrucciones, fue a tenderse bajo el toldo.

Transcurridas dos horas, como había dicho, apareció de nuevo y fue a la popa. Se aseguró de que la barca iba por buen camino, y miró el cielo y el mar. Las condiciones atmosféricas no habían cambiado. El sol subía al meridiano sobre un cielo puro. La temperatura hubiera sido irresistible con la reverberación de las aguas si el fresco del viento no la suavizase.

Por lejos que la vista se extendiese no se distinguía ni la blanca silueta de una vela ni el negro penacho de una chimenea. Los catalejos se pasearon inútilmente por todo el inmenso perímetro.

En aquella época del año los navíos franceses, ingleses, americanos y alemanes frecuentan generalmente estos parajes, limitados al Norte por el archipiélago de las Bermudas, y al Oeste por el archipiélago de las Indias occidentales. Es raro que transcurra un día sin que algunos barcos se crucen.

Así es que Will Mitz se preguntaba si la tempestad no habría arrastrado al Alerta más mar adentro de lo que él suponía, a una distancia tal, que no podría ser recorrida en menos de dos o tres semanas…, ¡y las provisiones estarían consumidas antes! ¡No había que contar más que con la pesca para proporcionarse algo de alimento, y con la lluvia para calmar los tormentos de la sed!

Will Mitz guardaba para sí estas alarmantes reflexiones, afectando una confianza que comenzaba a perder.

Terminó la mañana en estas condiciones. Una especie de boneta fue izada, y la velocidad de la barca aumentó.

El almuerzo se compuso de galleta, carne seca y legumbres en conserva, que bastaba con calentar, y de té. El señor Patterson, amoldándose a aquella situación, comió con regular apetito. Sus jóvenes compañeros devoraron, y el corazón de Will Mitz se oprimió pensando en las eventualidades del porvenir si la navegación se prolongaba.

Por la tarde los sedales trajeron diversos peces, que, cocidos en agua del mar, aumentaron la comida.

Llegó la noche. Ninguna vela había sido vista antes de esconderse el sol.

Como la víspera, Will Mitz obligó a los jóvenes a que se acostaran, y quedó hasta el día junto al timón.

El siguiente día, 28 de setiembre, el viento, que había aflojado ligeramente durante la noche, refrescó, a medida que el astro del día subía hacia el cénit. Por la mañana fue preciso suprimir la boneta. Efecto de la velocidad que llevaba la canoa, embarcaba algo de agua por la proa y era difícil evitar que declinase. Will Mitz, previendo el caso en que sería preciso disminuir la vela, no se retiró a descansar.

El cielo era de un azul intenso, sin nubes, y aunque el sol, desde el equinoccio, describía un arco diurno menos prolongado, sus rayos oblicuos eran extremadamente ardientes; por lo que convenía economizar el agua dulce, dado que sólo la lluvia permitiría renovar la provisión. Preciso fue, pues, ponerse a ración: nadie se quejó de ello.

A las tres de la tarde viose hacia el Nordeste larga humareda, lo que hizo nacer la esperanza de encontrar un barco, esperanza que duró poco, pues aunque apareció la silueta de un gran steamer, fue a seis millas de la barca. Era, por tanto, imposible llamar la atención de aquél, y Will Mitz advirtió en seguida que no se cruzaría en su camino. Y, en efecto, una hora más tarde no se percibía a lo lejos más que las últimas volutas de su chimenea arrebatadas por el viento.

Antes de la comida, Tony Renault, Hubert Perkins y Alberto Leuwen pescaron algunos peces, que fueron dispuestos como la víspera. También era preciso pensar en economizar el carbón del hornillo.

Prosiguió al día siguiente la navegación casi en idénticas circunstancias. Sólo que, como el viento soplase del Norte, fue preciso estirar las escotas. No se disminuyó por esto la velocidad, pero la canoa daba bandazos. Will Mitz la sostenía con el timón, mientras Tony Renault cuidaba de la escota.

Will Mitz comprendía que la inquietud que pretendía ocultar empezaba a apoderarse de sus compañeros. El señor Patterson, más débil que los otros, flaqueaba, y ahora no por efecto del mareo. Sentía accesos de fiebre, a los que acompañaba ardiente sed. Todos estaban dispuestos a cederle la parte que a cada cual correspondía; pero si la enfermedad continuaba, si el delirio se apoderaba de él, ¿qué harían?

Además, Axel Vickborn y Hubert Perkins sentían tan profundo abatimiento físico, que no podían permanecer sobre los bancos. Sus rostros pálidos, sus ojos hundidos, sus miradas inciertas, indicaban que estaban al fin de sus fuerzas, y fue preciso acostarles junto al señor Patterson.

La noche del 29 al 30 de setiembre aumentó la ansiedad de Will Mitz; ansiedad que compartieron Roger Hinsdale, Tony Renault y Magnus Anders, que habían dado pruebas de gran energía. Y para colmo de desdichas, el viento, favorable hasta entonces a la marcha de la canoa, tendió a disminuir, y en esas calmas, cuyo fin no se prevé, estaba el mayor peligro; pues con él retraso, el alimento y el agua dulce, ya muy reducidos, faltarían completamente.

Cuatro días habían ya trascurrido desde que la canoa abandonó al Alerta; cuatro días que erraba a la ventura por aquella mar, siempre desierta; y cuando Luis Clodión preguntó cuántas millas habrían hecho hacia el Oeste, respondió Will Mitz:

—Tal vez ciento cincuenta.

—¡Ciento cincuenta! —exclamó John Howard—; ¡y aún no vemos tierra!

—¿Es que no hay tierra por esa parte? —murmuró Niels Harboe.

Will Mitz no supo qué contestar. La tierra estaba allí, pero era imposible calcular a qué distancia.

Aunque había víveres para algunos días, sólo tenían agua dulce para cuarenta y ocho horas, a no ser que lloviera; lo que no era de esperar, por mostrarse el cielo muy limpio y sereno. El viento no traía una nube. La canoa había derivado al Sur, y por esta parte no se llegaría a la costa americana, pues sólo se extendía el vasto océano hasta los límites del mar Antártico.

En la noche del 30 de setiembre al 1 de octubre el viento cesó, poco a poco, y al amanecer la vela caía sobre el mástil.

¡Qué mirada de desesperación arrojaron los más animosos sobre la inmensidad!

El propio Will Mitz cruzó sus manos y murmuró:

—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ten piedad de nosotros!

Transcurrió el día con un calor tórrido, que imponía un relevo constante en la faena del remo.

Sólo cuatro estaban en condiciones de practicarla: Luis Clodión, Tony Renault, John Howard y Magnus Anders. Sus compañeros, rendidos por la fatiga y debilitados por la fiebre, yacían en el fondo de la barca. ¡Y el agua potable iba a faltarles!

Will Mitz, sin embargo, conservaba bastante energía para animar a sus compañeros. Sólo abandonaba el timón para ponerse al remo cuando le llegaba su turno. En vano esperaba la vuelta del viento. Las raras nubes del horizonte se disipaban casi en seguida. La vela para nada servía, a no ser para protegerles de los rayos solares, por lo que se la dejaba en el mástil.

La situación no podía prolongarse.

Durante la noche del 1 al 2 de octubre, el delirio se apoderó de varios de aquellos infelices jóvenes.

Gritaban… Llamaban a sus madres… A no ser por la vigilancia incesante de Will Mitz, se hubieran arrojado al mar, víctimas de espantosas alucinaciones. Llegó el día. ¿No sería el fin de los sufrimientos de algunos?

De pronto se oyó un grito. Luis Clodión lo lanzaba:

—¡Barco a la vista!