A BORDO

El viaje del señor Patterson y de los pensionados de la «Antilian School» se había efectuado en buenas condiciones. Habían observado con gran interés los menores incidentes del camino. Era aquello una escapada de pájaros de su jaula, pájaros provistos de cuanto necesitaban, y que habían de volver a ella.

Seguramente aquellos jóvenes no hacían su primer viaje por camino de hierro y en barco. Todos habían franqueado el océano Atlántico cuando habían viajado de las Antillas a Europa. ¡Pero decir que el mar no tenía secretos para ellos, esto no! Apenas si les quedaba débil recuerdo de aquella travesía. El mayor de ellos tendría, a lo más, diez años cuando puso el pie en Inglaterra. La navegación a bordo del Alerta sería, pues, cosa nueva para ellos. Respecto al mentor, aquélla era la única vez que iba a aventurarse sobre el pérfido elemento, con gran satisfacción de su parte.

—Hoc erat in votis! —repetía mil ochocientos años después de Horacio.

Al apearse del tren en Bristol la juvenil comparsa tomó el paquebote que efectúa un servicio regular entre Inglaterra e Irlanda, recorrido de unas 200 millas.

Estos paquebotes son excelentes barcos, bien dispuestos y de rápida marcha; 17 millas por hora. El mar estaba en calma. Soplaba ligera brisa. Generalmente, la entrada al canal de San Jorge, pasado Milford Haven y las extremas puntas del país de Gales, es bastante dura. Verdad que se está a la mitad del camino, pero los pasajeros sienten gran molestia durante medio día. Aquella vez hubieran podido creerse sobre las tranquilas aguas del lago Lomond y del lago Kratine, en el país de Rob-Roy, en plena Escocia.

El señor Horacio Patterson no había sufrido molestia alguna en el canal de San Jorge, y de aquí sacaba los más favorables augurios para lo por venir. Además, según él, un hombre bien constituido, prudente, enérgico, no tenía por qué temer al mareo.

—¡Esto no es más que cuestión de voluntad, y no de otra cosa! —repetía.

Resulta, pues, que el mentor y los estudiantes llegaron al puerto de Queenstown en excelente disposición de cuerpo y espíritu. Sin duda, no hubieran teñido tiempo de visitar esta ciudad, como tampoco a Cork, su capital.

Todos experimentaban los más vivos deseos de encontrarse a bordo del Alerta, de poner el pie en aquel barco fletado para ellos, un yate de recreo, de tomar posesión de su camarote, de pasearse sobre cubierta, de entrar en relaciones con el capitán Paxton y sus tripulantes, de hacer su primera comida a bordo, de asistir a todas las maniobras precisas para aparejar, a las que ellos prestarían ayuda, por poco que esto fuera necesario.

No se trató, pues, de pasear por las calles de Queenstown, y de haber estado el Alerta anclado en el puerto, el señor Patterson y sus jóvenes compañeros se hubiesen embarcado inmediatamente. Pero era tarde, cerca de las nueve de la noche. Al día siguiente se dirigirían a la ensenada de Farmar.

Fue una ligera contrariedad, pues todos esperaban pasar a bordo la primera noche, en sus catres superpuestos, «como los cajones de una cómoda», según expresión de Tony Renault. ¡Y qué satisfacción dormir allí!

Pero era preciso dejar el embarco para la mañana del siguiente día. Sin embargo, aquella noche Luis Clodión y John Howard se concertaron con un marinero del puerto, que prometió llevarlos en su bote al sitio donde el Alerta se encontraba. A las preguntas que le fueron formuladas, les indicó la situación de la ensenada de Farmar, a la entrada de la bahía, distante unas dos millas. De querer ellos, aquel hombre les hubiera llevado allí en el acto, y los más impacientes opinaron que debía aceptarse la proposición. Un paseo nocturno por la bahía en aquel tiempo cálido y en calma debía de ser muy agradable.

El señor Patterson creyó que no debía dar su consentimiento. No se habría sufrido retraso presentándose al siguiente día al capitán Paxton, puesto que la partida estaba fijada para el día 30 de junio. Seguramente los pensionados no eran aguardados antes de ese día. Además la noche avanzaba… Las diez sonaban en los relojes de Queenstown. Sin duda, el capitán Paxton y sus marineros se habían acostado ya… ¿Para qué despertarlos?

—¡Eh…! —Exclamó Tony Renault—. Si estuviéramos a bordo, tal vez el Alerta levara ancla esta misma noche.

—No lo crea usted, señorito —dijo el marinero—. Es imposible aparejar, y ¡quién sabe si esta calma durará algunos días más!

—¿Lo cree usted así, marinero? —preguntó el señor Patterson.

—Es de temer.

—Pues bien; en tal caso, lo mejor sería instalarnos en un hotel de Cork o de Queenstown, en espera de que un viento favorable hinchara las velas.

—¡Oh, señor Patterson, señor Patterson! —exclamaron Magnus Anders y algunos otros, no pudiendo reprimir un movimiento de despecho.

—Sin embargo, amigos míos…

Se discutió, y el resultado de la discusión fue que irían al hotel por la noche, y que al amanecer, con la marea descendente, la embarcación transportaría a los pasajeros con sus equipajes a la ensenada de Farmar.

Además, el señor Patterson se hizo una reflexión, muy lógica en un administrador: instalándose a bordo, se evitarían los gastos del hotel; y, en último caso, nada impedía volver a Queenstown y a Cork si la partida se dilataba algunos días por falta de viento.

El señor Patterson y los jóvenes estudiantes se hicieron, pues, conducir a un hotel situado en el muelle. Se acostaron y durmieron perfectamente, y al día siguiente, después de desayunarse con té y emparedados, tomaron sitio en el bote que debía conducirles a bordo del Alerta.

Se recordará, que en aquel momento la bruma se había disipado, y así que la barca avanzó una milla, apareció la ensenada de Farmar.

—¡El Alerta! —exclamó Tony Renault, mostrando el único barco anclado entonces en aquel sitio.

—Sí, señorito… El Alerta… —contestó el patrón del bote—. Un bonito navío, se lo aseguro a usted.

—¿Conoce usted al capitán Paxton? —preguntó Luis Clodión.

—No le conozco; ha ido a tierra pocas veces; pero pasa por ser excelente marino, y tiene a sus órdenes muy buena gente.

—¡Qué hermoso barco! —exclamó Tony Renault, de cuya admiración participaba su compañero Magnus Anders.

—¡Es un verdadero yate! —dijo Roger Hinsdale, cuyo amor propio se sintió lisonjeado por haber puesto la señora Seymour a disposición de ellos aquel soberbio barco.

Un cuarto de hora más tarde el bote se acercaba al Alerta bajo la escala de estribor.

Ya se ha dicho que el patrón y sus dos hombres no abandonaron el bote, que inmediatamente tomó la dirección del puerto, y también se sabe en qué condiciones se efectuó la presentación y la manera como Harry Markel, fingiendo ser el capitán Paxton, recibió a los viajeros. Después John Carpenter, en calidad de contramaestre, ofreció sus servicios y propuso a los pasajeros que visitaran sus camarotes, ya preparados para recibirlos.

Antes el señor Patterson creyó conveniente dirigir nuevos cumplidos al capitán. Se felicitaba de que la señora Seymour hubiera confiado la suerte de sus jóvenes compañeros a un capitán tan distinguido y de tan excelente reputación en el mundo marítimo. Sin duda, puesto que se atrevían a penetrar en los dominios de Thetys, se exponían a algunos peligros; pero con el capitán Paxton, en un navío tan bueno como el Alerta, con una tripulación tan experimentada…, se podía desafiar la cólera de Neptuno.

Harry Markel permanecía frío, impasible ante aquel torrente de finezas. Se limitó a responder que sus hombres y él pondrían cuanto estuviera de su parte para que los pasajeros del Alerta hicieran el viaje a satisfacción.

Y ahora se trataba de visitar el navío desde el «fondo de la cala a la punta de los mástiles», como repetía Tony Renault.

Era natural que esto interesase en alto grado a los jóvenes viajeros… ¿No era aquélla la morada, la ciudad flotante que se les había elegido para una estancia de tres meses? ¿No era como una parte de la «Antilian School», separada del Reino Unido, donde iban a vivir durante el viaje?

En primer lugar visitaron el comedor, situado en el interior de la toldilla, fijándose en la mesa rodeada de bancos con sus respaldos movibles; en las lámparas; en los diversos utensilios colgados en la parte del palo de mesana que atravesaba la mesa; en la claraboya enrejada, por la que penetraba la luz del exterior; en el aparador, en el que platos, vasos y otros objetos estaban sujetos para resistir el balanceo del barco.

A uno y otro lado se abrían los camarotes de los pasajeros, provistos de catres, tocador, un armario pequeño, y alumbrados por un tragaluz de vidrio lenticular abierto en la pared de la toldilla.

En estos camarotes los jóvenes serían agrupados por nacionalidades; a babor, Hubert Perkins y John Howard, en el primero; Roger Hinsdale, solo, en el segundo; Luis Clodión y Tony Renault, en el tercero; y a estribor, Niels Harboe y Axel Vickborn, en el cuarto; Alberto Leuwen, en el quinto, y Magnus Anders, en el sexto. El camarote del señor Patterson, semejante al del capitán, estaba situado a la derecha, y era algo más espacioso que los de sus compañeros. En rigor, él podía considerarse como el segundo del Alerta, y tenía el derecho de ostentar los dos galones en la manga de su levita.

No hay que decir que la previsora señora Seymour no había olvidado nada de lo que se refería a la comodidad e higiene de los jóvenes antillanos. Cierto que a bordo no iba ningún médico, y realmente no había que temer enfermedad ni accidente grave durante la travesía, pues el señor Patterson sabría contener las imprudencias de los más audaces; pero la farmacia del Alerta estaba ampliamente provista de las medicinas de uso frecuente. Además, en caso de mal tiempo, vientos y tormentas, los pasajeros podrían vestirse de marineros: gorras, capotes y pantalones impermeables había en cada uno de los camarotes.

Tony Renault y algunos otros quisieron «marinerizarse» desde su llegada a bordo. El señor Horacio Patterson, fiel a su sombrero de copa alta, a su levita negra y a su corbata blanca, hubiera creído indigno de su carácter y de su respetabilidad ponerse la blusa marina y cubrirse con el gorro tradicional.

Por otra parte, con aquel tiempo en calma, y en las tranquilas aguas de la bahía de Cork, cuando el barco no sentía ni la ondulación del oleaje, no había motivo para cambio alguno en las costumbres del señor Patterson. De tener a su lado a su esposa, él hubiera creído encontrarse aún en sus habitaciones de la «Antilian School». Tal vez no hallaba gran diferencia entre la ensenada de Farmar y Oxford Street, a no ser porque pasaba menos gente.

Visitado el comedor y colocadas en los camarotes las maletas, empezó la inspección del barco, haciendo los honores John Carpenter, que respondía a todas las preguntas que le dirigían, particularmente Tony Renault y Magnus Anders. Sobre la toldilla, la rueda del timón y la bitácora fueron miradas por ellos con atención profunda, y, sin duda, las manos de aquellos futuros marinos deseaban coger el timón y poner la proa al Nornordeste o al Sursudoeste. Vueltos al puente, los jóvenes le recorrieron, examinando los dos botes, y la canoa izada a la izquierda. Delante del palo de trinquete estaba la cocina, en la que se hacía ya el almuerzo bajo la dirección de Ranyah Cogh, quien fue felicitado por Horacio Patterson por la belleza de su tipo africano. En fin, el puesto de la tripulación, cuyos hombres no inspiraron ninguna desconfianza; el cabrestante, una de las anclas atravesadas en la serviola de estribor, la de babor estaba echada, todo esto llamó la atención de los curiosos jóvenes. No quedaba más que explorar la cala para terminar la visita del navío.

No hay que extrañarse de que el señor Horacio Patterson no se atreviese a seguir a los estudiantes a aquellas sombrías profundidades del barco. En efecto: no había escalera, sino simples incisiones abiertas a lo largo de los puntales, en las que era preciso introducir el pie. No se aventuró a ello, como no se aventuraba a trepar por los flechastes para saltar a la gavia y a las barras del palo mayor o del trinquete, ni aun pasando por la boca de lobo de una cofa.

Pero los jóvenes se precipitaron con presteza en el interior del Alerta, en el sitio donde el cargamento había sido reemplazado por barras de hierro, que aseguraban la estabilidad del navío. La cala fue recorrida desde la parte de delante, que comunicaba por medio de una escala con el puesto de la tripulación, hasta la parte de atrás, donde un tabique metálico la separaba de la despensa, colocada bajo la toldilla. Allí había velas, aparejos y también cierto número de cajas de conservas, barriles de vino y de aguardiente y sacos de harina. Realmente, el Alerta iba aprovisionado como si hubiera de dar la vuelta al mundo.

Terminada la visita, todos subieron, reuniéndose en la toldilla con el señor Patterson, en compañía del capitán. Ambos hablaban de diversas cosas, el señor Patterson con su pretenciosa facundia habitual, y Harry Markel contentándose con responderle brevemente. Un valiente marino, sin duda, pero decididamente poco comunicativo.

Tony Renault dio vueltas en torno del timón, examinó la bitácora, que encerraba el compás; puso la mano sobre la rueda, moviéndola en un sentido y en otro, como hubiera hecho un timonel, y al fin dijo:

—Capitán…, usted me permitirá alguna vez… maniobrar en el timón… Cuando haga buen tiempo.

—¡Eh…! —Dijo el señor Patterson—. No sé si eso sería prudente.

—Esté usted tranquilo, señor Patterson, que no le haremos naufragar —dijo Tony Renault.

Harry Markel se había limitado a hacer un gesto afirmativo.

¿En qué pensaba aquel hombre? ¿Se había deslizado en su alma un poco de compasión a la vista de aquellos jóvenes tan alegres y felices por estar embarcados a bordo del Alerta? No; y a la noche siguiente ninguno de ellos obtendría gracia.

En aquel momento la campana sanó a proa del navío. Uno de los marineros acababa de dar los cuatro golpes con que se señalaban las once horas.

—Es el almuerzo —dijo Luis Clodión.

—Y bien. Le haremos los honores que se merece —contestó el señor Horacio Patterson—. Tengo un hambre de lobo…

—De lobo de mar… —añadió Tony Renault.

—Lupus maritimus —tradujo el señor Patterson.

Era, en efecto, la hora del almuerzo, que Harry Markel se excusó de presidir, por tener la costumbre, según dijo, de almorzar en su camarote.

Sirvióse el almuerzo en el comedor, y cada cual se sentó en torno de la mesa. Huevos, carne fiambre, pescado fresco, galleta, té, todo fue proclamado excelente. Aquellos jóvenes estómagos, estimulados por su paseo matutino, no eran difíciles de contentar: y en cuanto al señor Patterson, comió dos veces más que lo que hubiera comido en el refectorio de la «Antilian School».

Finalizado el almuerzo, todos se reunieron en la toldilla con Harry Markel, y antes de nada, según lo convenido entre ellos, Luis Clodión se dirigió a él y le dijo:

—Capitán, ¿piensa usted poder darse a la vela pronto?

—Así que levante el viento —contestó Harry Markel, que comprendió el objeto de la pregunta—. Y esto puede suceder de un momento a otro.

—¿Y si es contrario? —preguntó el señor Patterson.

—Eso no impediría aparejar y andar. Lo que nos hace falta es viento, venga de donde venga.

—Sí —dijo Tony Renault—, corriendo bordadas…

—Precisamente. Y, en realidad, ¿hay más bonito andar que el de un barco en estas condiciones?

—En fin, capitán —preguntó Niels Harboe—, ¿hay motivo para creer que el viento va a soplar…?

—¿Por la tarde? —añadió John Howard.

—Así lo espero —respondió Harry Markel—. Hace cerca de sesenta horas que dura esta calma, y seguramente va a cesar.

—Capitán —preguntó Roger Hinsdale—, desearíamos saber si hay alguna posibilidad de que el Alerta parta hoy.

—Repito que es posible, pues el barómetro baja algo… Sin embargo, no lo aseguro.

—En ese caso —dijo Luis Clodión—, ¿no podríamos ir a pasar la tarde a tierra?

—¡Sí…! ¡Sí…! —repitieron a coro sus compañeros.

Esto es lo que no quería Harry Markel. No llevaría a tierra a ninguno de los pasajeros ni de los tripulantes. Hubiera sido empeorar una situación ya peligrosa.

Horacio Patterson apoyó la proposición con algunas citas muy oportunas. Ni él ni sus jóvenes compañeros conocían a Cork ni a Queenstown. No habían podido visitar las dos ciudades el día antes… Se decía que los alrededores eran muy curiosos…, particularmente el pueblo de Blarney, que ha dado su nombre a las gasconadas irlandesas…; después el castillo, una de cuyas piedras, según se asegura, fuerza siempre a decir la verdad a los que acercan a ella sus labios.

Todos apoyaron al señor Patterson. En media hora, y en uno de los botes del Alerta, maniobrado por dos hombres, estarían en el puerto, de donde volverían antes de la noche.

—Vamos, capitán… —dijo el señor Patterson—; al amo, después de Dios, dirigimos nuestra súplica.

—Con mucho gusto consentiría en ello —respondió Harry Markel en tono algo rudo—. Pero no puedo… Estamos en el día fijado para la partida, y por poco viento que sople, y hasta si es preciso sin él, nada más que con la marea descendente, espero salir de la bahía de Cork.

—Pero ¿y si una vez fuera, no podemos seguir? —preguntó Luis Clodión.

—Anclaremos cerca de tierra para esperar la marea —repuso Harry Markel—, y, por lo menos, el Alerta habrá abandonado la ensenada de Farmar… Si, como yo creo, se levanta el viento, mejor lo encontraremos en el mar que en este sitio, que es muy abrigado.

Estas razones eran poderosas, y, en suma, convenía conformarse con la voluntad del capitán.

—Suplico a ustedes, pues —añadió—, que renuncien a ese proyecto de ir a tierra que podría hacernos perder una marea…

—Convenido, capitán —respondió el señor Patterson—, y no insistiremos.

Los jóvenes se conformaron bien pronto. Además, entre ellos había dos, por lo menos, que no deseaban otra cosa que ver al Alerta en alta mar. La alegría de estar a bordo les bastaba. Embarcados en el Alerta, pretendían no desembarcar más que en alguno de los puertos de las Antillas. Podía suceder que el viento se levantase mientras que sus compañeros visitaban a Cork o a Queenstown, y el navío no pudiera aparejar por no estar a bordo los pasajeros. ¡Y quién sabía si retrasos más largos no comprometerían el viaje! ¿Y qué diría la señora Seymour? ¿Qué pensaría el director de la «Antilian School»? ¡Y qué responsabilidad para el mentor, que comprendió toda la gravedad de aquellos argumentos!

La cuestión estaba resuelta; seguirían a bordo. Después, en la conversación que se prolongó, y en la que Harry Markel no pudo rehusar tomar parte, se habló del viaje.

Roger Hinsdale preguntó si el Alerta había hecho ya la travesía de Inglaterra a las Antillas.

—No, señor —respondió Harry Markel—. Nuestro navío no ha efectuado hasta aquí más que dos viajes en el mar de las Indias.

—¿Pero usted conoce las Antillas, capitán? —preguntó Hubert Perkins, un tanto extrañado.

—No las conozco.

—Entonces —dijo el señor Horacio Patterson—, ¿es posible a un marino ir directamente adonde no ha estado nunca?

—Con los ojos cerrados —exclamó Tony Renault.

—No —respondió Harry Markel—, con los ojos abiertos, haciendo su punto, consultando los mapas, estudiando la dirección…

—¿Y nosotros veremos todo eso? —preguntó Magnus Anders.

—Todo eso, a condición de estar en alta mar y no en el fondo de una bahía.

Luis Clodión y sus compañeros se resignaron, pues. Más de que tuvieran que pasar el día a bordo, sin obtener permiso para desembarcar, no hay que deducir que el día les pareciera largo. ¡No! Ni aun les vino el deseo de hacerse llevar a las playas vecinas, lo que, sin duda, les hubiera concedido Harry Markel, por no haber en ello peligro. Sentarse en los bancos de la escotilla, balancearse en los rockings-chairs, pasearse por el puente, subir a las gavias… ¿No bastaba esto para llenar la tarde sin sentir el fastidio?

Por lo demás, aunque la bahía de Cork estuviese en calma, no dejaba de presentar alguna animación. El movimiento del puerto de Queenstown no se interrumpía por la falta de viento; así es que los anteojos de los jóvenes pensionados y el catalejo del señor Patterson, de dos pies y cuatro pulgadas, funcionaban sin cesar. Era preciso no perder nada del vaivén de las embarcaciones dispuestas para pescar en la bahía; de las chalupas de vapor que hacían el servicio del litoral; de los tugs que remolcaban a los veleros; de los steamers, transatlánticos y otros que entraban o salían, y el número de ellos es muy grande en la bahía de Cork.

Después de la comida de las cinco, tan excelente como el almuerzo y que valió a Ranyah Cogh los plácemes merecidos del señor Horacio Patterson, cuando los pasajeros subieron a la toldilla, Harry Markel les anunció que el viento de la parte de tierra comenzaba. Si se mantenía una hora, él se decidiría a levar anclas. Calcúlese si la noticia sería bien recibida.

En efecto; hacia el Nordeste aparecían algunas nubes que indicaban cambio en el tiempo. Venían de tierra, y hubiera sido preferible que vinieran de alta mar; pero el caso era que el Alerta pudiera abandonar su anclaje, y una vez pasada la Roche-Pointe se obraría según aconsejaran las circunstancias.

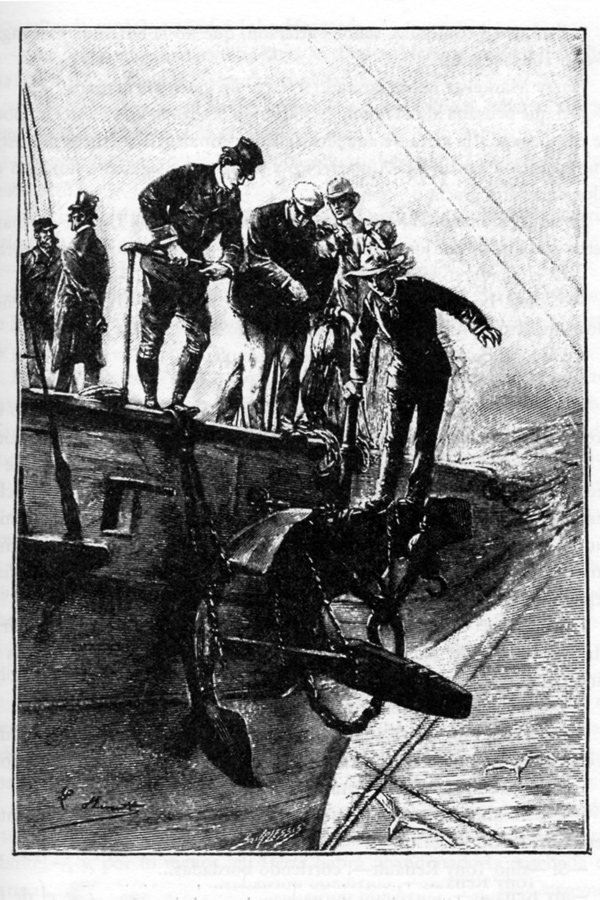

—¡Todos al puente y dispuestos a levar el ancla! —ordenó Harry Markel.

Ayudados por algunos de los jóvenes, los marineros ejecutaron las operaciones necesarias para aparejar, y algunos instantes después el navío había dado la vuelta a la extrema punta de la ensenada de Farmar.

En las últimas noticias los periódicos de la noche anunciaron que el tres mástiles Alerta, mandado por el capitán Paxton, acababa de hacerse a la mar con rumbo a las Antillas, llevando a bordo a los premiados en el concurso de la «Antilian School».