EL IMPERIO JAPONÉS, DERROTADO

MIENTRAS EL MUNDO ENTERO CELEBRABA LA DERROTA FINAL de la Alemania nazi y la llegada de la paz a Europa, en el Pacífico la guerra continuaba. Aunque estaba claro que nada podría impedir la victoria aliada en Asia y el Pacífico, debido al colapso de la maquinaria militar nipona, estaba también fuera de toda duda que Japón se empeñaría en ofrecer una resistencia encarnizada, sacrificando a toda su población civil si era necesario.

El régimen militarista de Tokio, decidido a luchar hasta el final, no contemplaba la posibilidad de la rendición. Para resolver esta coyuntura, los norteamericanos habían previsto llevar a cabo un gran desembarco en Japón en noviembre de 1945 y proceder a la invasión de todo el territorio, pero el coste calculado por los expertos militares para esta colosal operación era ¡de un millón de bajas!

Esas previsiones no eran exageradas. En 1945, los estadounidenses habían tenido ya tiempo de sobra de conocer hasta dónde eran capaces de resistir los soldados del emperador en la lucha por las islas, siendo la costosa toma de Guadalcanal sólo un aperitivo. También habían asistido al insólito espectáculo de los aviones que se estrellaban decididamente contra las cubiertas de los portaaviones. Eran los kamikaze, pilotos voluntarios que a bordo de un avión cargado de explosivos se lanzaban contra los buques enemigos.

Esta acción suicida no entraba dentro de la mentalidad del soldado occidental, pero tampoco lo hacían las cargas banzai, en las que los nipones atacaban entre alaridos, con sus bayonetas en ristre, mientras eran acribillados por las ametralladoras norteamericanas. Tampoco entendían cómo era posible que muchos soldados japoneses se ocultasen en túneles y no se entregasen una vez que la isla en cuestión era tomada por los norteamericanos. Preferían permanecer en sus guaridas pese a padecer enormes privaciones, que los llevaban a beber su propia orina e incluso a recurrir al canibalismo. Ese inconcebible espíritu de resistencia se prolongaría incluso una vez terminada la guerra; el caso más extremo sucedería en 1974, cuando en la selva de la isla filipina de Lubang fue localizado un teniente nipón que únicamente accedió a rendirse una vez que se lo pidió el que entonces era su superior jerárquico.

Estos condicionantes, unidos al calor, la humedad y las enfermedades inherentes al clima tropical, hicieron de la lucha contra el Imperio nipón un frente especialmente duro, sólo comparable a las campañas de invierno en Rusia.

El tipo de guerra que se desarrolló en el Pacífico, consistente en asaltos anfibios a un rosario inacabable de pequeñas islas, destrozaba la moral de los combatientes norteamericanos. De hecho, los veteranos que participaron en estos sangrientos desembarcos consideran que no se ha hecho justicia con el esfuerzo que tuvieron que hacer en aquellas remotas regiones, y que costó la vida a muchos de sus compañeros.

Si a los veteranos del Día-D se les considera héroes, este calificativo no se emplea con tanta generosidad para los veteranos del Pacífico, pese a que continuamente debían afrontar desembarcos similares, frente a sólidas líneas fortificadas, guarnecidas por soldados mucho más dispuestos a morir defendiendo las playas que los defensores alemanes en Normandía.

La prueba de que la campaña del Pacífico fue diferente a las demás es que el índice de trastornos psíquicos entre las tropas que participaron en este escenario fue mucho mayor que entre las que lucharon en Europa. La mayoría de aquellos veteranos han sufrido, incluso décadas después de aquellos traumáticos días, terribles pesadillas en las que cada noche aparecía el mismo compañero flotando inerte en la orilla de una playa teñida de rojo…

En 1943, una vez decidido que el avance sobre Japón se realizaría desde el sur, con Filipinas en el punto de mira, y desde el Pacífico central, saltando de isla en isla, las dudas asaltaron a los Aliados. Pronto se vio que un ataque a Filipinas no resolvería nada, salvo posibilitar a MacArthur el cumplimiento de su histriónica promesa, y tampoco había acuerdo sobre las islas que era necesario tomar.

Tras muchas discusiones, finalmente se decidieron los objetivos: unas pequeñas islas del archipiélago de las Marshall y de las Gilbert. Sus nombres no decían entonces absolutamente nada a los marines norteamericanos —Betio, Tarawa o Kwajalein—, pero pronto se convertirían en un infierno, en el que muchos de ellos encontrarían la muerte. Todas estas islas eran muy parecidas; se trataba de atolones de escasa extensión en mitad de la nada, sin aparente interés militar, pero que, una vez construido un pequeño aeródromo, pasaban a ser auténticos portaaviones fijos, con la ventaja de que eran insumergibles. Si se quería tomar el camino a Tokio, antes era imprescindible acabar con la amenaza que representaban estas bases aéreas, por lo que era necesario desalojar a las guarniciones japonesas, una misión que se revelaría ardua y penosa.

Una de las más duras fue la batalla por la isla de Betio, entre el 20 y el 23 de noviembre de 1943. Tras la aniquilación de los defensores japoneses, las playas del desembarco estaban cubiertas por los cadáveres de un millar de soldados norteamericanos, mientras que más de 2.000 habían recibido heridas. El propio almirante Nimitz no pudo evitar el vómito al contemplar los cuerpos hinchados por el calor y los miembros esparcidos por la arena.

Los detalles de la carnicería de Betio, así como una similar ocurrida en Tarawa, llegaron a oídos de la opinión pública estadounidense. Nimitz comprendió que esos desembarcos podían poner en peligro la campaña, por lo que decidió tomar solamente las islas más importantes y pasar por alto el resto. Además, Nimitz buscaba atraer a los japoneses a una batalla decisiva en la que pusieran en juego lo que quedaba de su flota después de Midway, así como su fuerza aérea. Pero Tokio, animado por la resistencia que se ofrecía en las islas, prefirió continuar con esa sangrienta guerra de desgaste para ganar tiempo, con vistas a emprender una ofensiva en 1944 con tres ejes: un ataque a las tropas británicas de la India, otro contra el ejército chino y, el más importante, para frenar a la Flota de Nimitz en el Pacífico Central.

De todos modos, en el propio Japón comenzaron a surgir serias dudas de que fuera posible revertir el signo de la guerra. El motivo principal era el estrangulamiento económico que sufría el país. Debido a los ataques de los submarinos norteamericanos, la Marina mercante se había visto reducida a la mitad; como dato más significativo, sólo uno de cada diez litros de petróleo obtenidos en el sudeste asiático llegaba a las refinerías niponas. Sin ese aporte de combustible, era impensable lanzar ninguna ofensiva aeronaval, pero el régimen militarista de Tokio no aceptaba ningún tipo de disensión y 1944 vería el último intento nipón de tomar la iniciativa.

Del mismo modo que la Batalla de las Ardenas supuso el último fogonazo del poderío de la fuerza militar germana antes de extinguirse, las ofensivas japonesas de 1944 sorprendieron a los Aliados, pero no tardarían en agotarse en sí mismas.

El ejército nipón destinó tres divisiones a su ataque a las tropas británicas que guardaban la frontera de la India y que tenían previsto avanzar sobre Birmania. Entre marzo y julio de 1944, los japoneses avanzaron rápidamente. Las fuerzas anglo-indias se reagruparon en Imphal, el punto clave del sistema ferroviario de la región. Al final, los japoneses, tras sufrir más de 60.000 bajas, pasaron a la defensiva, lo que coincidió con el ataque de las reforzadas tropas aliadas; la campaña nipona en Birmania había fracasado.

La ofensiva contra China fue más afortunada al conseguir, entre abril y octubre de 1944, que las tropas nacionalistas retrocediesen, alejando así el emplazamiento de las bases aéreas norteamericanas, que comenzaban a amenazar el territorio japonés en su radio de acción.

Pero estos dos escenarios no eran determinantes para la suerte final de la contienda. La batalla decisiva se disputaría en el Pacífico, y ahí los norteamericanos no estaban dispuestos a dejarse comer el terreno. Las dificultades para tomar las pequeñas islas hicieron dirigir de nuevo las miradas hacia el archipiélago filipino, para satisfacción de MacArthur. El objetivo final era obligar a que, tarde o temprano, los japoneses pusieran en juego su flota combinada.

Un soldado local custodia unos aviones norteamericanos en un aeródromo aliado en China. Aunque se suele infravalorar la importancia del frente chino, la realidad es que allí quedaron inmovilizados más de un millón de soldados japoneses.

Los almirantes nipones aceptaron el envite y concentraron sus fuerzas para el choque final en aguas de Filipinas, incluyendo nueve portaaviones y seis acorazados. Los japoneses presentaron una flota muy avanzada tecnológicamente, pero con tripulaciones inexpertas y sufriendo una escasez crónica de combustible. La Batalla del Mar de Filipinas, ocurrida el 19 y 20 de junio de 1944, se saldó con victoria de los norteamericanos, al perder los japoneses tres portaaviones y más de 200 aeroplanos. Pero una excesiva prudencia estadounidense impidió aniquilar a la flota imperial, por lo que un buen número de buques lograron escapar.

Mientras tanto, los marines seguían estando obligados a capturar islas a un alto precio. Nombres como Guam, Saipan o Tinian fueron añadidos a esa larga lista de desembarcos que finalizaban con un balance de entre 1.000 y 2.000 muertos en las filas norteamericanas. Pero el aeródromo de Tinian tenía un valor incalculable. Desde allí, los bombarderos B-29 —conocidos como Fortalezas Volantes— tenían ya el territorio nipón dentro de su radio de acción. A partir de entonces, ningún japonés podría sentirse seguro.

Los militares nipones, ajenos a las evidencias de que la guerra estaba perdida, aún confiaban en poder asestar un golpe decisivo a la Marina estadounidense. Los restos de la flota derrotada en el Mar de Filipinas servirían para armar una nueva escuadra, que se enfrentaría a los norteamericanos el 24 de octubre de 1944 en el golfo de Leyte, también en las Filipinas, en donde cuatro días antes habían desembarcado las tropas de MacArthur.

La batalla no resultó nada fácil para la US Navy, al tener que apoyar la campaña terrestre de MacArthur mientras combatía a la vez contra los japoneses. Inexplicables errores de coordinación acabaron por crear una inesperada confusión entre los propios almirantes, pero al final se impuso la lógica y los norteamericanos consiguieron hundir los cuatro portaaviones con que contaba la flota nipona.

Por su parte, MacArthur ya había cumplido su antigua promesa de volver. Ahora sólo faltaba entrar triunfante en Manila, pero los japoneses, con el general Yamashita al frente, le pondrían muchos obstáculos en su camino a la capital filipina. Atascado en las montañas, MacArthur requirió de varios asaltos anfibios para apoderarse de la isla de Leyte; Manila, en la isla de Luzón, aún quedaba muy lejos.

Yamashita, consciente de que no podría detener un desembarco en Luzón, permitió a MacArthur llegar a sus playas, pero el hábil general nipón hostigó los flancos del general norteamericano, impidiéndole acercarse a la deseada capital, provocándole así un gran disgusto. La Batalla de Manila duró un mes, muriendo miles de civiles a causa de las bombas norteamericanas, pero MacArthur permaneció insensible al sufrimiento de sus antiguos administrados, obsesionado con tomar la ciudad. Tras salvajes combates urbanos, el general dio por liberada la ciudad el 27 de febrero, pero prefirió no celebrarlo ante la dantesca visión de los cadáveres que se amontonaban en sus destruidas calles.

En Birmania, los británicos reunieron en enero de 1945 más de 250.000 hombres para expulsar a los japoneses hacia la frontera tailandesa. Tras continuos choques que caían del lado aliado, las tropas niponas se escabullían y organizaban una nueva línea de defensa. La capital, Rangún, sería capturada en mayo, pero unos 50.000 japoneses resistirían en Birmania hasta el último día de la guerra.

Con Japón al alcance de las Fortalezas Volantes, se puso en marcha una vasta operación de bombardeo sobre las ciudades niponas. La primera en sufrir la denominada «manta de fuego» fue Tokio. El 9 de marzo, 300 B-29 arrojaron más de 1.500 toneladas de bombas sobre la capital. Cuando se extinguieron las llamas, 250.000 edificios habían ardido en una ciudad sembrada de 80.000 cadáveres.

El general norteamericano Douglas MacArthur desembarcando en Filipinas y, por lo tanto, cumpliendo con su celebérrima promesa: «Volveré».

Los B-29 sobrevolarían a placer el territorio nipón, sometiendo a sus ciudades a tormentas de fuego que se alimentaban de la madera y el papel con que estaban construidas las casas. Pocas ciudades se librarían de convertirse en hogueras; entre estas afortunadas estaban Hiroshima y Nagasaki, pero para ellas la historia tenía reservado un destino mucho peor.

Entre las islas Marianas y el archipiélago japonés se encuentra una minúscula isla volcánica de arena negra muy fina, que no sería más que un simple punto en el mapa de no ser por la terrible batalla que allí se dirimió en febrero de 1945. Sus dos aeródromos y su proximidad al territorio metropolitano nipón hacían de esta isla de tan sólo nueve por cinco kilómetros una base perfecta para los cazas que debían acompañar a los bombarderos norteamericanos que despegaban desde las Marianas, por lo que se decidió su conquista.

Las previsiones del alto mando pronosticaban la toma de la isla en diez días, pero la realidad sería muy diferente. El día del asalto, el 19 de febrero de 1945, los marines fueron recibidos con un intenso fuego procedente de los 21.000 defensores nipones que estaban decididos a morir en la isla. En ese primer día, los norteamericanos sufrieron 2.500 bajas. La lucha se prolongaría durante 36 días, en los que 7.000 marines perdieron la vida, resultando heridos más de 21.000. Por su parte, la casi totalidad de los japoneses, bajo el mando del tenaz general Kuribayashi, acaba rían muertos, excepto unos 400 que fueron hechos prisioneros.

Pero Iwo Jima pasaría a la historia por un hecho aparentemente sin importancia, pero que inmortalizaría y serviría de homenaje a los hombres que allí combatieron. En la mañana del 23 de febrero, un grupo de marines subió al monte Suribachi e izó en su cima la bandera de las barras y estrellas. Junto a ellos iba el fotógrafo Joe Rosenthal, que sin pensarlo dos veces disparó su cámara en ese momento y envió el carrete a su agencia esa misma tarde. Al día siguiente, todos los periódicos de Estados Unidos reproducían la instantánea en su portada, una fotografía que se convertiría, sin duda, en la más famosa de la Segunda Guerra Mundial.

Iwo Jima había sido el primer territorio japonés conquistado por los norteamericanos, aunque a un coste altísimo. El siguiente paso era la toma de Okinawa, otra isla japonesa situada a medio camino entre Formosa y el archipiélago nipón. Su posesión era vital para lanzar en el futuro un ataque contra el territorio metropolitano. Pero en este caso, la isla estaba defendida por más de 100.000 hombres, mandados por el general Ushijima.

El 23 de marzo comenzó el bombardeo naval de Okinawa y el 1 de abril se produjo el asalto anfibio, en el que participarían 170.000 hombres. El desembarco fue relativamente plácido, pero no era más que una estratagema de los japoneses. Éstos se habían concentrado al sur de la isla en unas fortificaciones inexpugnables, para resistir desde allí la invasión.

El 9 de abril comenzó la lucha para desalojar a los nipones de sus puestos defensivos, constituidos sobre todo por intrincados túneles, unos combates que se prolongarían a lo largo de tres meses. Mientras los marines estaban empantanados en esta operación de limpieza, los aviones kamikaze se precipitaban contra la flota norteamericana situada en las proximidades de la isla, hundiendo un total de 34 buques y averiando cerca de 400.

La lucha por Okinawa fue una de las más sangrientas de toda la contienda. Aunque 7.000 japoneses se rindieron, el resto murió en combate o se suicidó. Los norteamericanos perdieron 12.500 hombres y contabilizaron cerca de 40.000 heridos. Aquí la realidad de la guerra se mostró en toda su crueldad; el lanzallamas era el único argumento para acabar con los japoneses que, sin comida ni agua, resistían en los túneles. Pero las escenas más impresionantes se producirían en los acantilados de la isla; las madres se arrojaban al vacío con sus hijos en brazos, para evitar caer en manos de los invasores. La propaganda nipona las había convencido de que los estadounidenses les causarían una muerte terrible, por lo que, víctimas del fanatismo, preferían ellas mismas quitarse la vida.

Las baterías de cuarenta milímetros del portaaviones norteamericano USS Hornet disparando contra aviones japoneses, el 16 de febrero de 1945. Hoy día se puede visitar este histórico buque, que se encuentra anclado en el puerto de la localidad californiana de Alameda.

Momento en el que una pieza de artillería en Iwo Jima efectúa un disparo contra las posiciones niponas. Se puede apreciar el color negro de la arena de esta isla volcánica.

Las terribles experiencias vividas en Iwo Jima y Okinawa acabaron de convencer a los norteamericanos de que la campaña del Pacífico debía terminar lo más pronto posible. La opción de emplear el arma atómica para evitar nuevas masacres en el caso de una invasión a gran escala de Japón se abría paso inexorablemente.

El 17 de julio de 1945, los representantes de las tres grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se reunieron en Potsdam, cerca de Berlín, para decidir el futuro de la Europa liberada. Dos de los tres protagonistas no serían los mismos que en Yalta; mientras que Stalin continuaba al frente de la URSS, el primer ministro Churchill sería sustituido el 28 de julio por Clement Attlee tras vencer éste en las elecciones británicas, y el presidente Harry S. Truman ocuparía el lugar del fallecido Roosevelt.

El mismo día que comenzaba la conferencia, Truman recibió un telegrama que decía: «El niño ha nacido bien» (Baby well borned). El presidente esbozó una amplia sonrisa, que fue compartida por el resto de la delegación norteamericana. Aquel sencillo telegrama en clave significaba que la era atómica acababa de comenzar; en Álamo Gordo, en el desierto de Nuevo México, se había ensayado con éxito una bomba nuclear, con un resplandor que se pudo vislumbrar a casi 400 kilómetros de distancia y un trueno que se oyó en todo el suroeste de Estados Unidos. La prensa publicó un comunicado oficial confeccionado de antemano en el que se aseguraba que había explotado un depósito de municiones.

El ensayo de Álamo Gordo era la culminación del Proyecto Manhattan, un esfuerzo que había durado cinco años, que había requerido el trabajo de 125.000 personas y que había costado 2.000 millones de dólares. Un informe remitido a Potsdam no dejaba dudas del éxito cosechado: «La experiencia ha superado las esperanzas más optimistas».

De inmediato, Truman se lo comunicó a Churchill y le expresó su intención de emplearla contra Japón. Ambos decidieron explicárselo a Stalin, pero de forma aparentemente casual, para restarle así importancia y evitar complicaciones innecesarias. El dictador soviético, cuando le fue comunicada la noticia, felicitó a Truman y pasó a otro tema sin prestar mucha atención, pero en realidad conocía todos los detalles gracias a sus espías. A partir de ese momento, el presidente norteamericano no se mostró tan complaciente con los rusos como había hecho con anterioridad Roosevelt, gracias a la confianza que le proporcionaba estar en posesión de la considerada entonces como «arma absoluta».

Marines norteamericanos desembarcando en Iwo Jima. La batalla que debía durar diez días acabaría prolongándose durante treinta y seis, ante la feroz resistencia de los 21.000 defensores japoneses.

Truman no dudó ni un momento en que debía utilizar la bomba contra Japón, aunque es justo señalar que algunos generales, entre ellos Eisenhower, mostraron sus reservas. La polémica histórica que ha rodeado esta trascendental decisión se basa en el hecho de que el Imperio nipón se encontraba al borde del colapso, y que la campaña aérea con la que estaba siendo castigado era suficiente para forzar su rendición, por lo que no era necesario recurrir a esa arma definitiva. No obstante, cabe la posibilidad de que el objetivo real de arrojar el artefacto nuclear fuera lanzar un aviso a la Unión Soviética para frenarla en la incipiente «guerra fría» que había surgido de Potsdam y dejar patente así el incontestable poder militar de Estados Unidos.

Tres días después de la clausura de la conferencia, el 5 de agosto de 1945, se recibe un mensaje en la base aérea de Tinian que proviene directamente del presidente norteamericano: «Proceded con arreglo a lo previsto, para el 6 de agosto». Aquellas simples palabras encerraban un significado y unas consecuencias que seguramente ni Truman llegó a calcular.

En ese momento, la tripulación de una Fortaleza Volante B-29 se apresta a cumplir la misión para la que se ha estado preparando durante meses. Se trata de arrojar una única bomba sobre una ciudad japonesa. Únicamente su comandante, Paul Tibbets, que ha bautizado el bombardero con el nombre de soltera de su madre —Enola Gay—, conoce la naturaleza del artefacto.

Su preocupación inicial consistía en si el aparato se vería alcanzado por la explosión, pero los científicos le aseguraron que se encontraría lo suficientemente lejos como para que no se viese afectado por el hongo atómico. Aunque existe otro motivo de desazón; la pista de Tinian es muy corta y dos B-29 se han estrellado intentando levantar el vuelo. ¿Qué ocurrirá si eso sucede con la bomba en la bodega? Para evitar esa inquietante posibilidad, uno de los tripulantes encuentra un medio de armar la bomba tras el despegue.

El ingenio nuclear, que ha recibido el apodo de Little Boy (Muchachito), es una bomba de uranio 235 de cuatro toneladas de peso con una potencia de explosión de 20.000 toneladas de TNT; esto significa que su poder destructor es similar al de 2.000 Fortalezas Volantes soltando su carga de bombas a la vez (el mayor bombardeo sobre Tokio lo efectuaron 279 aviones de este tipo).

Poco antes de las 2:45 de la madrugada del día 6 de agosto, la hora prevista para el despegue, Tibbets explica a sus hombres el carácter apocalíptico de la bomba que han de lanzar, causándoles una gran impresión. A esa hora, el Enola Gay despega sin problemas rumbo a Japón, aunque el objetivo final depende de los datos meteorológicos que proporciona un avión que le precede. A las 7:09, este aparato comunica que la visibilidad sobre Hiroshima es perfecta. Al comunicarlo, ha escrito la sentencia de muerte de esta ciudad.

Una hora después, en Hiroshima el día comienza según su rutina habitual. La presencia del avión meteorológico hace sonar la alarma, pero ésta finaliza a las 7:30. Sus habitantes se dirigen a sus quehaceres diarios con normalidad. Todos ellos se sienten felices de vivir en Hiroshima; desde el comienzo de la guerra sólo ha caído una docena de bombas sobre esta ciudad de 300.000 habitantes.

Pero en esos momentos, el Enola Gay se encuentra ya en la vertical de Hiroshima. La portezuela de la bodega se abre y exactamente a las ocho horas, 15 minutos y 17 segundos, Tibbets ordena soltar la bomba. Desde una altura de 10.000 metros, Little Boy inicia su caída sobre la ciudad y sus desprevenidos habitantes. Tibbets comienza a contar mentalmente los 43 segundos que la bomba tardará en hacer explosión, unos segundos que tanto a él como a la tripulación le parecen interminables…

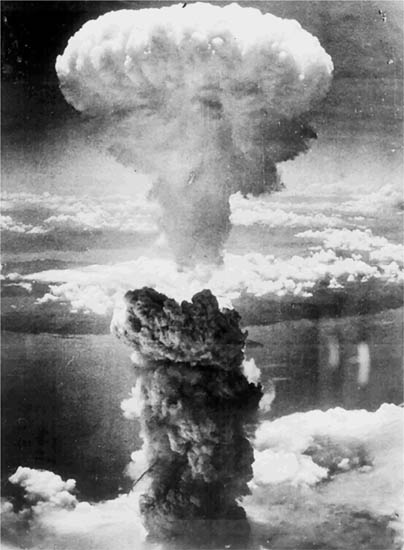

De repente, un fogonazo descrito como el desprendido por 1.000 soles inunda de luz el interior del avión. Aunque van protegidos por gafas ahumadas, los tripulantes quedan deslumbrados. A los pocos segundos, una doble onda de choque golpea el avión. Al mirar por las ventanillas pueden ver la formación de un hongo que no para de crecer, hasta que, tres minutos después, queda coronado por una densa nube de color blanco.

Uno de los tripulantes, el capitán Lewis, dejó escrito en su diario que en ese momento dijo: «¡Dios, qué hemos hecho!», aunque años más tarde reconocería que en realidad había exclamado: «¡Guau, vaya pepinazo!». Tibbets, manteniendo la serenidad, lanza un mensaje en el que asegura que «los resultados obtenidos superan todas las previsiones» y Truman es informado del éxito de la misión. Al regresar a la base de Tinian son recibidos como héroes.

El gigantesco hongo producido por la bomba atómica lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. La visión de esta colosal columna de humo dejó sin habla a la tripulación del Enola Gay.

Mientras tanto, ¿qué había ocurrido en Hiroshima? Lo primero que advirtieron sus sorprendidos habitantes fue esa cegadora luz, pero no les dio tiempo a preguntarse lo que era, puesto que casi al instante los inundó una ola de calor que les quemó la piel. Los que se encontraban en el epicentro, unos 17.000, simplemente se volatilizaron, al alcanzarse temperaturas de hasta 50.000 grados, capaces de fundir la arcilla.

Seguidamente se produjo una onda de choque expansiva que, al crear un inmenso vacío en el centro, provocó a su vez otra en sentido contrario a una velocidad superior a la del sonido. Los trenes y tranvías volaron como soplados por un gigante, los automóviles se derritieron y bloques enteros de casas desaparecieron. De algunas personas sólo quedó su sombra grabada en una pared; la onda calórica dejó su silueta como testimonio de su desintegración, un fenómeno conocido como «fotografía atómica».

Las secuelas sufridas por los supervivientes harían a éstos envidiar a los muertos. Muchos de ellos, con la piel hecha jirones, experimentaron lo que se llamaría el «sol de la muerte»; era la temible radiación, cuyos efectos se prolongarían en estos individuos durante décadas. Otros, acuciados por una abrumadora sed, se habían arrojado al río Ota para poder beber, sin saber que el agua ya estaba contaminada por todo tipo de partículas radiactivas. Es preferible no describir el efecto que la ingestión de este líquido mortal produjo en aquellos desgraciados.

La hecatombe nuclear de Hiroshima había acabado con la vida de 80.000 personas y 50.000 sufrían horrorosas heridas. Los japoneses, al conocer los detalles de la destrucción de la ciudad, quedaron sumidos en un estado de shock. El régimen militarista de Tokio, presidido por Kantaro Suzuki —que había sustituido a Hideki Tojo—, aún no estaba decidido a rendirse, pero el propio primer ministro y el Emperador Hirohito ya maniobraban entre bambalinas para imponerse al sector más duro del gabinete.

Sin embargo, los norteamericanos no esperaron una respuesta del gobierno nipón y lanzaron un nuevo artefacto atómico, ahora sobre la ciudad de Nagasaki. Otra Fortaleza Volante, el Bock’s Car (juego de palabras entre «el coche de Bock» y Box Car, vagón de mercancías) se encargó de lanzar un ingenio nuclear, en este caso de plutonio, que recibiría el nombre de Fat man por su abultado aspecto.

En la mañana del 9 de agosto, cuando aún no se habían apagado los rescoldos de las ruinas de Hiroshima, el Bock’s Car arrojó la bomba sobre Nagasaki después de haber sobrevolado Kokura, que era el primer objetivo. Afortunadamente para los habitantes de esta ciudad, una providencial columna de humo impidió localizar el punto geográfico de referencia y el B-29, tras dos pasadas sobre la ciudad, optó por dirigirse hacia Nagasaki. Allí, a las 11 y dos minutos lanzó la bomba, que quitó la vida a 73.000 personas.

Pese a las trágicas noticias que llegaban a Tokio, los militares nipones se negaban a aceptar la rendición. Se estudió la manera de reforzar las defensas antiaéreas para impedir otro ataque nuclear, pero el Emperador estaba resuelto a pedir la paz. Superando un momento de incertidumbre, en el que estuvo a punto de triunfar un golpe de Estado, el 14 de agosto de 1945 Hirohito se dirigió por radio a todos sus súbditos comunicándoles que Japón había perdido la guerra. Era la primera vez que los japoneses escuchaban la voz de su Emperador. La reacción de la población nipona fue, en un primer momento, de pasmo y desconcierto, pero poco a poco fue instalándose una sensación de sufrida resignación.

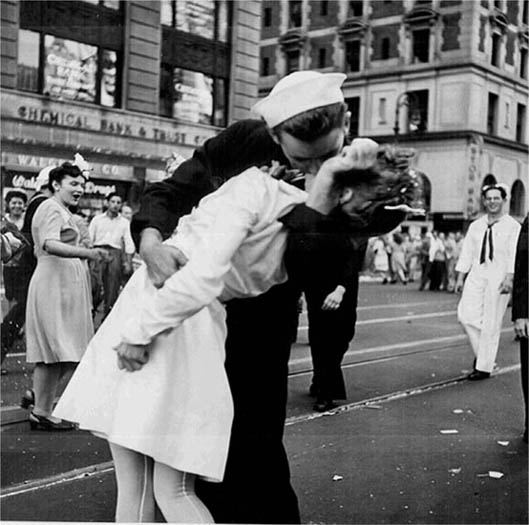

La respuesta en Estados Unidos, obviamente, sería muy distinta. En cuanto se conoció la noticia, las calles de todas las ciudades norteamericanas se llenaron de gente dispuesta a celebrar la victoria por todo lo alto. Las escenas de euforia popular en la neoyorquina Times Square, incluido el célebre beso entre un marinero y una joven, fueron portada en los diarios de todo el mundo. Pero en donde el anuncio de la victoria —que sería conocida como V-J (victoria en Japón)— se recibió con más alegría fue en los cuarteles y campamentos de la costa oeste; los soldados y marineros allí concentrados ya no tendrían que luchar contra los japoneses; muy pronto podrían regresar a casa.

El lugar elegido para la ceremonia de la rendición de Japón ante los Aliados sería el acorazado norteamericano Missouri, anclado en la bahía de Tokio. El día, que quedaría grabado para siempre en los libros de historia, era el 2 de septiembre de 1945.

En esa fría mañana de domingo, pese a ser verano, la delegación japonesa llegó en automóvil al puerto de Yokohama. Allí tuvieron que solicitar a las fuerzas aliadas que los trasladasen al Missouri, que se encontraba a 16 millas de distancia. Todos los barcos del puerto habían sido hundidos o alcanzados por los bombardeos, por lo que los japoneses no disponían ni tan siquiera de un bote para afrontar la travesía. Los norteamericanos pusieron a su disposición un destructor, el Landsowe, que los condujo al encuentro en el Missouri.

Este acorazado había sido escogido como escenario para la rendición para homenajear a la flota y proclamar así su decisiva intervención en la derrota de Japón. Pero el protagonismo de la ceremonia sería para MacArthur, general del Ejército de Tierra. El héroe de Filipinas sería quien tendría el honor de recibir, en nombre del gobierno de Estados Unidos, la rendición japonesa.

La delegación imperial llegó al acorazado, avanzando por una escalera de cuerdas que le unía al destructor. Su máximo representante era el ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, vestido con un anticuado chaqué y tocado con un ridículo sombrero de copa, que contrastaba con la ropa informal de los norteamericanos.

La ceremonia de rendición dio comienzo a las nueve de la mañana en la cubierta del Missouri con unas palabras de MacArthur, e inmediatamente invitó a los japoneses a que se acercaran a la mesa. El ministro japonés no sabía exactamente en dónde debía estampar la rúbrica, por lo que MacArthur, bruscamente, le dijo a un oficial: «¡Muéstrele dónde ha de firmar!».

Eran las nueve y cuatro minutos cuando el ministro nipón firmaba el documento que significaba el final de la guerra. Seguidamente fueron pasando por la mesa, entre lágrimas apenas contenidas, los restantes miembros de la delegación japonesa. A continuación, MacArthur firmó las distintas copias del documento. Una vez que los demás representantes de los Aliados pasaron también por la mesa, el acto concluyó.

Una toma alternativa del irrepetible momento en el que un marinero besó a una enfermera durante la celebración de la victoria sobre el Japón en la neoyorquina Times Square, el 14 de agosto de 1945. Una foto tomada desde otro ángulo sería la famosa portada de la revista Life. La chica era Edith Sain, pero la identidad del chico es un misterio, aunque una veintena de veteranos han asegurado ser el protagonista masculino de la escena.

Los japoneses se retiraron cabizbajos, conscientes de haber protagonizado el episodio más humillante de la historia reciente de su país, aunque se sorprendieron al recibir un inesperado homenaje de los marineros allí presentes; a su paso, fueron recibiendo el saludo militar.

Pero los honores finalizaron con esa pequeña atención, puesto que cuando se disponían a subir al destructor que los había llevado hasta allí se encontraron con la desagradable sorpresa de que el viaje de vuelta no iban a realizarlo en ese buque. Para ellos estaba dispuesto un pequeño bote, en el que deberían efectuar el viaje de regreso.

Tras casi cuatro años de guerra en el Pacífico, el arrogante orgullo del Imperio nipón se veía confinado ahora en una mísera chalupa. Lo mismo había ocurrido con el Reich que debía durar 1.000 años y que en ese momento se encontraba totalmente en ruinas y dividido en áreas de ocupación por las potencias aliadas.