Vocación y circunstancia

Así como en nuestra vida económica hay una necesaria división y especialización del trabajo, así también en nuestra vida moral hay una necesaria división y especialización del deber. No reconocer esto ha dado lugar a una gran confusión en el ámbito del pensamiento ético. Se supone comúnmente que lo que es una obligación para uno debe ser una obligación para todos, y que lo que no es un deber para la mayoría no puede ser un deber para nadie. Suele suponerse, en otras palabras, que un deber o es universal o no es un deber en absoluto. Esta es la interpretación común de la regla de Kant: «Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal».

Un poco de reflexión mostrará, sin embargo, que cada uno de nosotros tiene deberes morales especiales así como cada uno tiene una vocación especial y un trabajo especial que desempeñar. De hecho, un gran número de estos deberes especiales se derivan directamente de nuestra vocación especial y de nuestro especial trabajo. Así como es deber moral de cada uno cumplir con las condiciones de un determinado contrato económico, también es deber moral de cada uno cumplir las tareas implícitas en cualquier trabajo que hayamos aceptado. Y muchas veces, precisamente porque hemos aceptado estos deberes especiales, los mismos no son necesariamente deberes de otros.

Permítame ilustrar esto con los ejemplos de algunas situaciones especiales. Si usted va caminando solo por una playa desierta, y alguien que se está ahogando grita pidiendo auxilio, y tanto la distancia de la playa como las olas y la marea, y hasta su propia habilidad para nadar y otras determinadas condiciones son tales que usted probablemente podría salvarlo sin arriesgar demasiado su propia vida, entonces su deber es intentar salvarlo.

Pero supongamos ahora que, en las mismas condiciones, hay un centenar de personas en esa playa. Su deber de rescatar al que está en peligro no desaparece del todo —alguien tiene que hacerlo—, pero se atenúa considerablemente. El deber es más grande para los nadadores más fuertes que para los más débiles, porque sus posibilidades de salvarlo son más altas y los riesgos para sí mismos son menores. Si hay en la playa un salvavidas profesional, especialmente contratado para vigilarla, el deber es claramente de él. Si el socorrista está ausente, enfermo, borracho o acaba de anunciar que se iba a una huelga, sería deber de otra persona efectuar el rescate, pero ni la ley ni las normas de la moral pueden decir específicamente de quién sería este deber. Todo lo que puede decirse es que, si nadie efectuó el rescate y la víctima se ahogó, todas las personas que estaban en la playa y eran capaces de realizarlo compartirán la culpa por incumplimiento y tendrán buenas razones para sentirse avergonzadas de sí mismas.

Una vocación específica y una asignación específica de tareas claramente planteadas resuelven muchos problemas morales de este tipo. Si usted sabe que una niña indefensa o una mujer inválida está dentro de un edificio en llamas, ¿será su deber tratar de salvarlas? La respuesta depende de muchas circunstancias: la posibilidad de ser exitoso en el intento o la aparente imposibilidad ante tal situación; la particular relación que usted tenga con la víctima; la presencia o no de otros posibles rescatistas mejor equipados. Pero si han llegado los bomberos profesionales, con el equipo adecuado, entonces la pregunta sobre a quién corresponde el deber del rescate —si este es del todo posible— queda prácticamente respondida.

Supongamos que un delincuente trata de asaltar a un transeúnte en la calle a punta de pistola. Usted pasa por allí y está desarmado. ¿Será su deber tratar de detenerlo, a pesar del gran riesgo que esto representa para usted? Supongamos que empieza a golpear a la víctima con la culata de su arma. ¿Se hace más fuerte para usted su deber de intervenir? O supongamos —y se trata de una situación que a veces ocurre— que un delincuente armado está robando o disparando contra alguien en presencia de una multitud de personas. La mayoría de ellas dirían que es responsabilidad de la multitud detenerlo. Pero la parte medular de esta pregunta por lo general queda sin respuesta. ¿Quién debe dar el primer paso para tratar de desarmar al delincuente?

Una vez más, la respuesta a estas preguntas dependerá, en cierta medida, de algunas circunstancias especiales, como por ejemplo, si el ataque del delincuente es contra tu esposa o contra un extraño. Pero una circunstancia puede resolver la pregunta, en opinión de la mayoría: si un policía armado estuviera en la escena, sería su deber asumir los riesgos de intervenir.

Así, ciertos deberes se vuelven claros e inequívocos por la sencilla razón de que se han aceptado, explícita o implícitamente, desde el momento que se elige una vocación o al aceptar un determinado trabajo o responsabilidad. A menudo hablamos de los «deberes» de un trabajo en particular, al referirnos simplemente a los requisitos de rutina del mismo. Pero cuando incumplir estas responsabilidades ocasiona un daño considerable, también son deberes morales. Cualquier persona que no tiene la intención de asumir los riesgos que conlleva la vocación que ha elegido voluntariamente —sea esta la de policía, soldado, capitán de barco, piloto de avión, bombero, salvavidas, vigilante nocturno o médico—, no tiene derecho a elegir tal vocación.

La ética de «sentido común» sugiere, como hemos visto en el transcurso de esta discusión, que tenemos ciertos deberes que casi podrían llamarse deberes accidentales. Si somos la única persona presente en una playa, cuando alguien pide ayuda desde el agua; si es el nuestro el primer vehículo en llegar, cuando acaba de ocurrir un accidente y un peatón está quejándose en la vía, no podemos decirnos a nosotros mismos que es un mero azar que nosotros, y solo nosotros, estemos en ese punto específico y en ese preciso momento, que el rescate o ayuda de nuestra parte sería inconveniente, que estamos apurados, que no es de nuestra incumbencia y que probablemente alguien más llegará dentro de poco. El hecho es que ha caído un deber sobre nosotros —por accidente, es cierto— y no deja de ser un deber. Así que de las tres personas que vieron al hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los dos que pasaron de largo ignoraban el más elemental deber de la compasión y solo el buen samaritano actuó moralmente (Lucas 10:30-33).

El fundamento de este deber es bastante claro. Cualquiera de nosotros esperaría esto de un transeúnte, en el caso de que hubiéramos sido alguno de nosotros el hombre agredido y robado. Un mundo en el que los transeúntes no acepten tal deber no puede calificarse como un mundo verdaderamente moral.

No obstante, desvalorizaríamos mucho la importancia de estos deberes si los llamáramos «deberes accidentales». Un término mejor sería deberes circunstanciales o deberes de relación. Este último término podría abarcar no solamente los deberes que recaen sobre nosotros debido a nuestra relación de sangre con otra u otras personas —los deberes de consanguinidad—, sino los deberes que surgen debido a nuestras relaciones de todo tipo —incluso, a veces, espaciales— con otras personas, como los deberes de proximidad.

Ninguno de nosotros es un espíritu abstracto o incorpóreo. Cada uno somos un ciudadano de un país determinado, residente de una ciudad o barrio en particular, hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana, esposo o esposa, amigo o conocido, empleador o empleado, colega de negocios o compañero de trabajo, vecino, profesional en una determinada actividad o cliente en el mismo sentido, o, en algún momento, simple compañero de viaje de otros. En cada una de estas calidades o circunstancias surgen en nosotros ciertos deberes, explícitos o implícitos, hacia otras personas específicas. Es deber del hombre casado sostener y defender a su propia esposa, pero no necesariamente es deber de alguien más. Es deber de un padre velar por la educación de sus hijos, pero no necesariamente por la de los hijos de otro. Si alguien conduce su vehículo por un camino solitario y se encuentra con un motorista que ha tenido un accidente grave, es su deber detenerse y hacer lo que razonablemente pueda para ayudarle, incluso aunque esté en un país extranjero o circule por ese camino por pura casualidad.

Pero es precisamente porque cada uno de nosotros tiene muchos deberes especiales por vocación, relación o proximidad por lo que no puede tener deberes ilimitados en todas partes. Si nos encontramos con alguien en problemas y somos la única fuente de ayuda disponible para él en ese momento, es nuestro deber hacer todo lo que sea razonablemente posible para ayudarlo. Pero no es nuestro deber andar por ahí buscando gente a quien ayudar. No es nuestro deber inmiscuirnos en los problemas de los demás o forzar nuestra ayuda hacia ellos. En el mundo de hoy, alguien muere a cada tictac del reloj. Solamente en los Estados Unidos mueren tres personas por minuto. Podemos estar seguros de que en algún otro lugar —por ejemplo, en Corea o Paraguay— algunas personas deben estar sufriendo o muriendo de hambre en este momento. Pero no se puede concluir de aquí que tengamos el deber de abandonar lo que estamos haciendo y ayudar; o permitir que nos carguen con impuestos exagerados para una «ayuda extranjera» sin limitaciones, distribuida por burócratas bien pagados, que constantemente buscan a posibles beneficiarios de la misma y adoptan una muy bien compuesta pose de santurronería por su vicaria generosidad. Tampoco se concluye que, en vista de las noticias sobre la muerte y el sufrimiento en algún lugar, deba desarrollarse en nosotros un complejo de culpa, porque al mismo tiempo nosotros estemos pasándola muy bien.

En resumen, la conclusión de que cada uno de nosotros tiene deberes especiales, propios de su vocación, relación o circunstancias, debe tener como corolario y anverso la otra conclusión de que el deber de cada uno de nosotros tiene también ciertos límites definitivos.

Pero el problema de definir el ámbito y los límites exactos de nuestros deberes individuales es uno de los más difíciles de la ética. Yo no recuerdo haber encontrado nunca en ningún libro una definición plenamente satisfactoria. De hecho, pocos filósofos morales parecen haber sido conscientes del problema. Uno de los que sí lo ha sido, y que ha expresado al menos un criterio parcial sobre los límites de la responsabilidad individual, es F. A. Hayek:

El sentido de responsabilidad se ha debilitado en los tiempos modernos, tanto por el crecimiento excesivo de la gama de responsabilidades de una persona, como por exculparla de las consecuencias reales de sus acciones… Para ser eficaz, la responsabilidad debe ser definida, limitada, y proporcional, emocional e intelectualmente, a las capacidades humanas. Tan destructivo es para el sentido de responsabilidad que se le enseñe a uno que es responsable de todo como que no puede ser responsable de nada…

La responsabilidad, para ser eficaz, debe ser responsabilidad individual… Así como la propiedad de todos no es propiedad de nadie, así también la responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie.

La condición esencial de la responsabilidad es que se refiera a circunstancias que el individuo pueda juzgar: a problemas que, sin demasiado esfuerzo de la imaginación, un hombre pueda hacerlos suyos.

No podemos pretender que el sentido de responsabilidad por lo conocido y familiar sea sustituido por un sentimiento similar respecto de lo remoto y solo teóricamente conocido. Si bien podemos sentir una genuina preocupación por la suerte de nuestros vecinos conocidos y, en general, saber cómo ayudarlos cuando necesitan ayuda, no podemos sentir lo mismo por los miles o millones de desafortunados que sabemos que existen en el mundo, pero cuyas circunstancias individuales no conocemos. No importando cuán conmovidos podamos sentirnos por historias sobre su miseria, no podemos hacer que el conocimiento abstracto del número de personas que sufren guíe nuestro actuar cotidiano. Para que lo que hacemos pueda ser útil y eficaz, nuestros objetivos deben ser limitados y proporcionales a la capacidad de nuestra mente y de nuestra compasión. Que se nos recuerde constantemente nuestra responsabilidad «social» para con todos los necesitados o desafortunados en nuestra comunidad, en nuestro país o en el mundo, debe tener como efecto atenuar nuestros sentimientos, hasta que desaparezca la diferencia entre aquellas responsabilidades que exigen que actuemos y las que no lo exigen. Entonces, con el fin de ser efectivos, la responsabilidad debe ser tan limitada que le permita al individuo depender de su propio conocimiento concreto para decidir sobre la importancia de las diferentes tareas, aplicar sus principios morales a las circunstancias que conoce, y ayudar a mitigar los males voluntariamente.[210]

El profesor Hayek escribió principalmente un libro político; pero apenas necesitamos sustituir en el pasaje anterior la palabra «deber» por la palabra «responsabilidad», para reconocer que se aplica igualmente al ámbito ético. Los deberes del individuo no son ilimitados.

No obstante, el utilitarista típico nos dice que «tenemos que comparar en cada caso todos los placeres y dolores que pueden preverse como posibles resultados de las diferentes alternativas de conducta que se nos presentan, y adoptar la que parezca que puede dar lugar a la mayor felicidad como un todo».[211] O que, «el criterio de una acción —lo que la constituye en buena o mala— es su tendencia a promover lo más beneficioso como un todo para toda la humanidad».[212]

Ahora bien, una cosa es reconocer que este criterio puede ser una prueba legítima para un sistema de normas morales, consideradas como un todo, y otra que cada individuo deba hacer del mismo un criterio directo para guiar sus propias acciones. Porque puede resultar —como creo que ocurre en la práctica— que la forma más prometedora para maximizar la felicidad de toda la humanidad no es que cada persona trate de alcanzar ese resultado directamente, sino, por el contrario, que cada individuo actúe de conformidad con normas generales apropiadas, realizando bien su trabajo especial, y cooperando con su familia y asociados inmediatos.

Algunos utilitaristas nos dicen que cada uno de nosotros, de acuerdo con la meta de maximizar la felicidad humana, debe estar dispuesto, por una acción benevolente, a sacrificar su propia felicidad por lo menos hasta el punto en que su acción la reduce menos de lo que puede aumentar la felicidad de otro. La moralidad del sentido común respondería, creo, que mucho depende de cuál es el sacrificio y de quién es ese «otro». Si es la esposa o la hija u otro ser querido, la regla parece suficientemente aceptable: en tal caso, de hecho, podría ser dudoso que uno realmente esté sacrificando del todo de su propia felicidad. Pero si la persona por quien uno debe hacer este sacrificio es un completo desconocido o alguien que uno conoce, pero detesta, dudo que la moral del sentido común aceptara tal cálculo matemático para «maximizar la felicidad humana», aun cuando fuera posible medir la disminución de la felicidad propia contra el aumento de la felicidad del desconocido.

¿Es posible resolver este problema en términos abstractos o por medio de normas generales definidas? Por lo menos intentémoslo. Empecemos por observar las reglas implícitas, aunque nebulosas, elaboradas por la moral del sentido común, para ver si pueden proveernos alguna pista.

Creo que el espíritu de esa moral nos lleva a desconfiar apropiadamente del reformador moderno, caracterizado por Rousseau o Marx, cuyo cacareado amor por toda la humanidad va muy frecuentemente acompañado por negligencia o la insensibilidad hacia su propia familia o sus amigos. «Sobre las atenciones sociales y los pequeños actos de lealtad de la vida», escribió una vez Albert Jay Nock, «prefiero en todos los casos al viejo anticuado y no a los radicales… o, en realidad, a la mayoría de nosotros. Estamos tan ocupados con nuestro amor por la humanidad en general que no tenemos tiempo para ser amables con nadie».[213]

Quizás este resultado no sea casual. Sospecho que los utilitaristas clásicos cayeron en una confusión de pensamiento que puede tener, y ya ha tenido, algunas consecuencias perjudiciales. Una cosa es —y es correcto— decir que nuestras normas morales deberían ser tales que promuevan la máxima felicidad para toda la humanidad, y otra que sea entonces deber de cada individuo tratar de promover directamente la máxima felicidad general de toda la humanidad. La mejor manera de promover esta máxima felicidad general es que cada individuo coopere con su familia, sus vecinos, sus asociados inmediatos, y cumpla sus deberes para con los mismos.

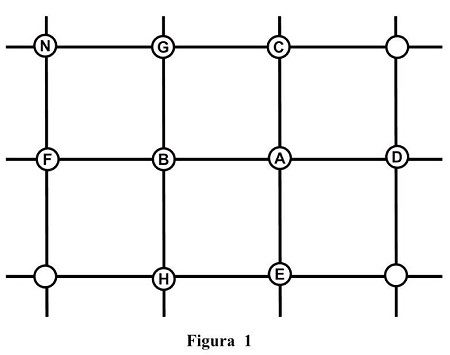

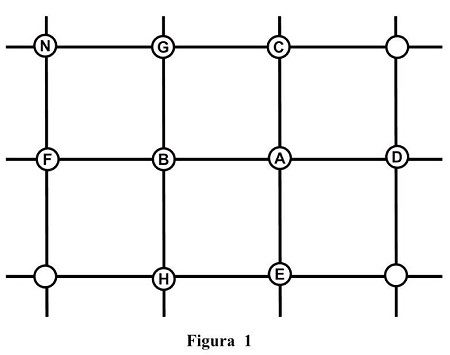

Espero que me perdonen si intento aclarar e ilustrar el punto con una ilustración gráfica. Según el gráfico (fig. 1), A tiene vínculos directos de familia, amistad, negocios o vecindad con B, C, D y E, y, de manera recíproca, las obligaciones y deberes correspondientes.

Si A se hace cargo de ellos, y B, C, D y E, respectivamente, se ocupan de sus vínculos y deberes directos, y todos actúan así, entonces la cooperación social y la ayuda mutua totales están aseguradas. Pero si a A se le dice o cree que no solo tiene deberes directos con B, C, D y E, sino también tiene iguales deberes y obligaciones con N, e incluso con un número prácticamente infinito de N’s, la imposibilidad de poder cumplir con tales deberes u obligaciones puede llevarlo a desairar o abandonar sus deberes directos hacia los que le son cercanos. Si su deber para con N, que es un extraño —podría alguien razonar así inconscientemente—, no es menor que para con B, que es su hermano, entonces su deber para con B no es mayor que su deber para con N, y, por lo tanto, puede desatender a ambos, u ofrecerle a los dos un servicio o una cooperación del diente al labio. Pero si A cumple sus deberes directos para con B, etc., y B cumple sus deberes directos para con A, H, F y G, entonces se puede contar con que F y G cooperarán con N, etc.

Quizá nunca sea posible reducir a una norma precisa la fuerza y la urgencia de los deberes de A para con B, en comparación con sus deberes lejanos e indirectos para con N, etc. Tal vez algún día se pueda formular una ley que sea equivalente, en el ámbito de la moral, a la ley de la gravedad en la física, según la cual los deberes de uno para con los demás se reducen, digamos, de acuerdo al cuadrado de la «distancia», o aumentan inversamente con el cuadrado de la «distancia».

Mientras tanto, solo podemos ser guiados por las normas, más bien nebulosas, formuladas por la moral del sentido común. Pero creo que estas normas, aunque nebulosas, siguen implícitamente algún principio de proximidad como el que he trazado aquí: un deber de persona a persona y no de persona a gente; de uno a uno, y no tanto de uno a todos o de uno a la humanidad, que es lo que los utilitaristas clásicos precipitadamente adoptaron. Porque hay mucha sabiduría en este proverbio: «Lo que es asunto de todos no es asunto de nadie». Y un corolario de lo mismo es este: lo que es una «vaga responsabilidad» de todos tiende a no ser «responsabilidad real» de nadie.

Aquí llegamos a un problema importante, que extrañamente ha dado lugar a muy poca discusión entre los filósofos morales. Le hemos reconocido validez al precepto de Kant: «Actúa como si la ley de tu acción pudiera convertirse, por tu voluntad, en ley universal». Muchos han sacado de este el corolario de que todas las normas morales deben ser «universalizables». Pero ahora parece que estamos diciendo lo contrario: que los deberes de cada uno de nosotros son particulares, dependiendo de nuestra vocación, «posición» o relaciones especiales con los demás.

¿Existe realmente una contradicción aquí? ¿Hay alguna forma de reconciliar la necesaria universalidad con la necesaria particularidad de los deberes? Creo que esta reconciliación es posible, si establecemos correctamente el deber de cada persona. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que cada madre tiene deberes hacia sus propios hijos, cada marido hacia su propia mujer, cada hombre hacia su propio trabajo y hacia su propio empleador, cada empleador hacia sus propios empleados, etc. Así podemos plantear la norma o el deber de tal manera que es a la vez particular y tiene aplicación universal.

Otra forma de reconciliar la necesaria universalidad con la necesaria particularidad de los deberes es decir que el deber de un hombre depende de las circunstancias particulares en las que se encuentre o en las cuales se le pide que actúe, y que su deber en esas circunstancias será el deber de cualquiera o de todos en las mismas circunstancias. La dificultad con esta postura es que no hay dos personas que se encuentren nunca exactamente en las mismas circunstancias, y que algunas circunstancias son moralmente relevantes y otras no.

Pero la única manera como podemos decidir qué circunstancias son moralmente relevantes es preguntarnos cuáles serían las consecuencias de incluirlas en una norma general. Así, podríamos decir que es deber no solo de A, sino de cualquiera que se encuentre en las mismas circunstancias económicas, pagar una educación universitaria a su propio hijo. Pero no podemos decir que no solo es deber de A, sino de cualquiera que se dedique a cualquier otro negocio, pagar una educación universitaria a su hijo. Podemos decir que es correcto no solo en el caso de A sino de todos decir una mentira, si tiene que hacerlo para salvar la vida; pero no podemos decir que sea correcto no solo en el caso de A sino de ninguno decir una mentira los jueves por la noche.[214]

En resumen, el grado en que una regla o un deber moral deben generalizarse o particularizarse solo se puede determinar por las consecuencias sociales que esa generalización o particularización tiendan a tener. Y esto apunta, una vez más, hacia lo insatisfactorio de la formulación por Kant del principio de universalidad. Es válido —en la medida que insiste en que nadie tiene derecho a tratarse a sí mismo como una excepción—, pero no es de mayor utilidad. Nos dice únicamente que lo que es una norma moral para A es una regla moral para B o para cualquiera; que lo que es un deber para A es un deber para B o para cualquier otra persona en esas circunstancias. Pero no nos da ningún indicio sobre cómo podemos probar la validez o conveniencia de una regla moral en contra de otra, o sobre cuál es nuestro deber específico en circunstancias particulares.

Un problema práctico, respecto del cual es más difícil aún establecer normas específicas, es el siguiente: cuando alguien, por cualquier razón, falla en cumplir con sus responsabilidades específicas, ¿de quién es el deber de sustituirlo? Si la madre y el padre no cumplen sus deberes para con sus propios hijos, y les permiten pasar hambre, o por descuido los exponen a una enfermedad contagiosa, ¿quién tiene el deber de tratar de corregir la situación? El derecho común no brinda solución de este problema y la moral del sentido común no da, en relación con el mismo, ninguna respuesta definitiva.

Pero es claro, partiendo del debate anterior, que nuestros deberes especiales de relación y circunstancias tienden a mezclarse con nuestros deberes especiales propios de nuestra vocación. Regresemos entonces a reconsiderar estos últimos.

Una vez que hemos adoptado una vocación, adoptamos, ya sea implícita o explícitamente, los deberes y riesgos especiales inherentes a la misma o que derivan de ella. Pero esto nos lleva al siguiente problema: ¿Tenemos algún deber de adoptar una vocación en lugar de otra? ¿Tiene cada uno de nosotros una vocación «verdadera»? ¿Estamos obligados a seguirla? ¿Cómo podemos determinar cuál es?

Obviamente, dentro de un rango muy amplio, la elección de un oficio o profesión —cuando no nos impone, como suele suceder a menudo— es una decisión que se toma sobre todo por razones económicas, o por razones de preferencia y gusto personal. Dentro de esta amplia gama no se puede decir que entran las consideraciones morales. No obstante, al «deber» de elegir una profesión, un escritor le ha llamado «el más importante de todos los deberes».[215] Ciertamente, es una de las decisiones más importantes, y algunas veces la más importante, que cada uno de nosotros puede tomar en su vida. ¿Hasta qué punto las consideraciones morales entran, o deberían entrar, en esta decisión?

Es obvio que deben entrar en un sentido negativo. Nadie puede excusarse por una vida de crímenes, declarando que decidió adoptarla porque pensó que esa es la manera más rápida de ganarse la vida, o porque tenía un gusto o talento especial hacia ese tipo de vida. Y aun cuando pensemos en ocupaciones que se desenvuelven dentro de la ley, muchos se niegan a considerar siquiera participar en un negocio que estiman innoble o vergonzoso. Otros sentirán que son objeto de un «llamado» positivo, o un deber positivo, para desempeñar un ministerio religioso o cursar la carrera de Medicina.

Creo que hemos hablado ya lo suficiente para subrayar que la elección de una profesión o vocación, aunque dentro de ciertos límites puede ser moralmente indiferente, a menudo implica una elección moral. En los juicios que emitimos sobre nuestros amigos o sobre las figuras públicas, la mayoría de nosotros reconocemos que un hombre tiene una obligación especial para con sus propios dones. Entre los que desperdician su vida en la embriaguez y la disipación, condenamos mucho más enérgicamente al que consideramos que tiene potencial para ser un gran artista, científico o escritor, que al que nunca ha mostrado ningún talento especial para nada. Decimos del primero que ha pecado contra sus propios talentos. Tendemos a ser intolerantes hasta con un leve signo de pereza por su parte.

Esto puede parecer injusto y paradójico. Pero la moral del sentido común tiene fundamento al reconocer que los talentos especiales imponen deberes especiales, pues reconoce asimismo que, cuando estos talentos no son utilizados, la humanidad pierde mucho más de lo que pierde con la ociosidad o disipación de los mediocres.

Por lo tanto, todo hombre tiene el deber de poner en juego sus propios talentos. No puede subestimarlos, si esta subestimación lo lleva a poner su visión muy baja. «El alcance de un hombre debería exceder su capacidad». Pero solo ligeramente. Es un pecado casi similar que alguien sobrestime su talento y eso lo lleve a emprender proyectos ambiciosos en los que no puede tener éxito en lugar de procurarse una carrera más modesta, pero más útil. Es esta última la opción que hoy más frecuentemente se olvida o desatiende. Si tuviéramos que juzgar por la mayor parte de novelas y obras de teatro escritas sobre este asunto en la última generación, el mundo está lleno de hombres que podrían haber sido grandes novelistas o artistas, pero, en su lugar, fueron obligados por los que los rodean a dedicarse al negocio de la publicidad. Sin embargo, la verdadera realidad parece ser que los Estados Unidos tiene un exceso de novelistas y pintores incompetentes, que, habida cuenta de la verdadera naturaleza y nivel de sus talentos, podrían haber sido al menos escritores e ilustradores de anuncios útiles y exitosos.

No obstante, si alguien tiene en verdad un deber hacia sus talentos —y estoy suponiendo que lo tiene—, esto implica que los talentos especiales imponen deberes especiales. Tales deberes se apoyan en dos bases. Suponemos que alguien que no utiliza completamente sus talentos se sentirá infeliz. Y si maximizar la felicidad general es un deber de todos nosotros, entonces aquellos cuyos poderes les permiten hacer contribuciones más grandes deben tener una mayor obligación.

Pero ¿no tiene también esto su reverso? El genio esclavo de su talento ¿no tiene como compensación gozar de ciertas inmunidades de los deberes que corresponden a los hombres ordinarios? ¿Tiene el derecho, por ejemplo, de abandonar a su esposa e hijos para realizar el trabajo de su elección, o está obligado, como el resto de los demás, a responder de los compromisos que asumió en sus decisiones anteriores?

No voy a intentar responder aquí a esta pregunta, que ha fascinado a muchos novelistas y dramaturgos —Somerset Maughan en The Moon and Sixpence, Bernard Shaw en The Doctor’s Dilemma, Joyce Cary en Herself Surprised, The Horse’s Mouth, etc.—, pero puedo hacer una generalización. Hemos dicho que la gran prueba de la moralidad de las acciones es su tendencia a promover la cooperación social o contribuir con ella. Pero un individuo puede a veces cooperar mejor en el largo plazo, declinando —excepto sus deberes y exigencias familiares más importantes— todos los demás, para cooperar en «buenas causas» específicas, a fin de concentrar todo su tiempo y energías en algo que solo él puede hacer, o al menos en algo que puede hacer superlativamente bien, como escribir, pintar, componer música, investigar o lo que sea. El juicio moral que hagamos de él dependerá tanto de si su descuido de los deberes y obligaciones ordinarios era realmente necesario para alcanzar su propósito, y de que decidamos si realmente es un genio o solamente un mediocre afectado por alguna rara manía.

Puede plantearse todavía una pregunta adicional, relacionada con la vocación. ¿Puede haber, o debería haber, una vocación moral específica? Así como es necesario tener policías, pero no necesariamente que todo el mundo sea policía, ¿no puede ser necesario contar con santos y héroes, aunque no todo el mundo pueda ser un santo o un héroe?[216]

Hay maestros en todas las áreas, ya sea en deportes o juegos como el golf, el tenis, la natación, el ajedrez, el bridge, o en la industria, la ciencia, el arte, etc. Estos maestros —y no lo son únicamente por lo que han aprendido y enseñado en concreto, sino por la inspiración de su existencia misma— elevan el nivel de rendimiento en su respectiva área. ¿No hay necesidad igualmente de una élite ética, de una aristocracia moral? ¿No existe igualmente una necesidad de este liderazgo moral, ya no solo en el ministerio, el sacerdocio o las órdenes religiosas, sino también en los negocios y en las profesiones? Donde millones de personas han sido inspiradas por el ejemplo de Jesús de Nazaret o los santos cristianos, y otros millones por el ejemplo de Confucio o de Buda, muchos otros miles han encontrado inspiración moral en el ejemplo de Sócrates, Spinoza, Washington, Jenner, Pasteur, Lincoln, Darwin, John Stuart Mill, Charles Lindbergh, Albert Schweitzer, etc. (Estoy hablando ahora no de cualquier persona en su calidad de filósofo moral, sino como un ejemplar o carácter moral que se distingue por su extraordinaria dedicación, valor, unidad de propósito, compasión o nobleza).

Y si hay necesidad de una elite moral como esta, para que sirva de inspiración al resto de nosotros, ¿sobre los hombros de quiénes recae el deber? Aquí solo podemos responder, creo yo, que el deber, si lo hay, debe ser autoasumido. Podemos acogerlo, aplaudirlo y admirarlo, pero no exigirlo. Probablemente se requiere, de hecho, un genio moral innato, así como la maestría científica o artística requiere un genio intelectual o artístico innato.

Sin embargo, de quienes ostentan determinados cargos, tales como un ministro o un sacerdote, un funcionario público, un maestro o un rector de universidad, tenemos el derecho a esperar una conducta mucho mejor que la media, debido al bien mayor que su existencia podría causar, o al gran daño que su ausencia podría producir a los feligreses, los ciudadanos o los estudiantes que recurren a ellos en busca de orientación.

Resumiendo, entonces: Una gran parte de los deberes humanos consisten en actos que no son deber de todos. Hay y debe haber una división y especialización del deber así como hay y debe haber una división y especialización del trabajo. Esto no es solo una analogía: una implica la otra. Si tenemos que asumir completamente los deberes y responsabilidades de nuestro trabajo particular, no somos capaces de asumir las funciones o responsabilidades de otros. La mayoría de los deberes de un educador se limitan no simplemente a la educación, sino a la educación de sus estudiantes en su materia particular, y no respecto de otros alumnos ni tampoco de los propios que cursan otras materias. Un policía no puede ser considerado responsable de la eficiencia del departamento de policía, ni de una comisaría; no digamos de la eficiencia del departamento de bomberos en una ciudad determinada, o de ese mismo departamento en otra ciudad.

Además de la división y especialización de los deberes, como resultado de la división y especialización del trabajo, nuestro deber está limitado y definido también por nuestros talentos especiales, y por la proximidad, relación, circunstancias particulares, lugar o «posición» en los cuales nos encontremos. Debido a que algunos de nosotros tenemos estos deberes especiales, los demás están exentos de ellos. A esto precisamente nos referimos, cuando decimos que cada uno tiene sus propias responsabilidades personales ineludibles, que no puede cargar sobre los hombros de otros.

Ello no significa, por supuesto, que no hay deberes universales. Todos tienen el deber de decir la verdad, de mantener sus promesas y acuerdos, de actuar honorablemente. Y aun gran parte de la particularidad de los deberes (como vimos en el capítulo 20, subtítulo ¿«Toda la humanidad» o solo su propio vecino?) se puede reconciliar con la universalidad. Pero cada acto no depende de su universalidad para su justificación. Algunas formas de vida —tales como el celibato voluntario— pueden ser elegidas únicamente por algunos, con la condición de que no sean elegidas por todos.[217]

Si nos preguntamos cómo vamos a conocer nuestros deberes especiales, además de aquellos que son inherentes a la vocación especial que hemos elegido, encontraremos la respuesta en dos máximas muy antiguas, que pueden combinarse con gran beneficio en una sola: Conócete a ti mismo y sé tú mismo.

Mediante el descubrimiento de la necesaria especialización de muchos deberes, podemos llegar a la siguiente conclusión: Nuestros deberes no son sin fondo y sin fin. Si los deberes de cada uno son especializados, son limitados también. Ningún hombre está obligado a llevar la carga de toda la humanidad sobre sus hombros.

Muchos escritores morales sostienen que, «en todas las circunstancias, el deber de un hombre es hacer lo más propicio para el bienestar general».[218] Pero esto no debe interpretarse como el deber de intentar aliviar el sufrimiento de todas las personas del mundo, ya sea en India, China o el norte de Chad. El peso de tales deberes ilimitados —suponiendo que los tuviéramos—, nos haría sentir a todos constantemente ineptos, culpables y miserables. Nos distraería de cumplir adecuadamente nuestros deberes para con nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos inmediatos. Estos deberes limitados son lo más que podemos pedirle razonablemente que cumpla a cualquier hombre. Toda generosidad o dedicación mayor es opcional y debe ser admirada, pero no exigida. Los supuestos profesionales hacedores del bien que hoy corren el mundo, entrometiéndose en los problemas de toda la gente y exhortando al resto de nosotros que nos olvidemos la miseria y la pobreza de Bolivia, Birmania, Brasil, etc., porque, de lo contrario, estamos relajándonos, jugando o riendo, mientras alguien sufre o muere de hambre en algún lugar, hacen una muy dudosa contribución al mejoramiento total del mundo.

Los principales deberes reales del hombre promedio no son, después de todo, excesivamente onerosos o exigentes. Podrían resumirse así: hacer bien su propio trabajo, tratar a su familia con amor, a sus íntimos con cariño y a todos con cortesía; aparte de eso, no inmiscuirse en los asuntos de otras personas. Alguien que cumple con esto, ya está cooperando con sus prójimos y de forma muy eficaz. Si todos hicieran lo mismo, seguro que la humanidad estaría todavía lejos de ser perfecta, pero sería casi infinitamente mejor de lo que es actualmente.