A Tarsis le costó semanas imaginar cómo Amary y sus «asistentes» pudieron introducirse en la residencia de Isvoschikov en París, burlando a la policía. Descartó el que llegaran por los aires en un helicóptero, o que hubieran sobornado a sus guardias soviéticos y franceses. Durante días y días caviló buscando la manera de alcanzar la habitación de un ministro soviético invitado y protegido por el gobierno francés sin que nadie se diera cuenta. Era un enigma… lo solucionaría.

Cuando Tarsis recibió en su barracón del campo de trabajo su primer paquete no estaba para resolver enigmas: tanto es así que se quedó alelado, sin reacción, con la lengua de un palmo, no sabía lo que se pescaba, ni distinguía lo blanco de lo negro… como para ponerse a indagar en esas condiciones quién era el expedidor del bulto.

El trabajo le embrutecía de tal manera que ni pensaba en lo que estaba viviendo. Se puede decir que ni pensaba… a secas. No tenía tiempo. A remo y sin sueldo participaba en una obra de romanos sudando el hopo… Ni se le pasaba por las mientes la idea de rebelarse, y menos aún de fugarse. Cuando se brega a pica seca, y sin semana inglesa, los razonamientos es harto difícil colocarlos uno detrás de otro. Si en vez de obligarle a trabajar doce horas por día, sus mandos se hubieran conformado con exigirle ocho, es posible que se hubiera dado cuenta de que consumía su vida pateando como un mulo, si en vez de peinar piedras vivas a puñetazos, hubiera analizado las «interacciones débiles» en un despacho de laboratorio, le hubieran sublevado las injusticias que se cometen con todos los canteros y picapedreros del mundo. Quizás ésta sea la razón por la cual desde los comuneros hasta el Comandante Cero, todos los insurgentes pertenecieron siempre a las clases acomodadas que sólo ven las injusticias desde la barrera. Más mérito aún.

El primer paquete, además, no podía ser más enigmático. (Si hubiera aguzado las orejas hubiera oído el eco que aún vibraba en sus entrañas: La Tosca de Puccini.) Cuando lo abrió, se encontró, aterrado, con medio centenar de frasquitos de botica, tres centenares de pastillas, dos termómetros y dos limones. Poniendo candado a sus labios tiró el conjunto despeñadero abajo. Los limones, sus cáscaras y sus pepitas, que estaban diciendo comedme, con ganas los hubiera metido entre dos rebanadas de pino y se hubiera hecho un bocadillo como un remiendo a la vida. Pero imaginó que se le quería envenenar con ponzoñas y hierbas de ballestero, camufladas en medicamentos.

Se corrió, sin embargo, la voz por los barracones, que «alguien» se interesaba por él. No podía ser más rara la cosa: la autoridad, que creía en la sentencia «los viajes forman la juventud», desparramaba a los cautivos por la piel de toro en razón inversa a la distancia de su hogar. A él, «valenciano», le tocó el norte de Navarra, pero hubiera estado más de acuerdo con aquella justicia distributiva que hubiera dado con sus huesos en Cabo Touriña, así como los onubenses cumplían su castigo en Gerona y los gerundenses en Huelva. El procedimiento calzaba puntos: con él se evitaba el feo espectáculo de las madres o las esposas hechas un harapo y gimoteando a las puertas de los penales. Las voces que habían comenzado a nivel de cabo furriel fueron empinándose en el escalafón. Una mañana el capitán le dijo:

—Parece ser que una persona le ha pedido al coronel cumplir la pena en tu lugar.

El oficial era un cabrito que trasgredía con su comentario un tabú carceral: el de no aumentar el castigo de los prisioneros tocando el tema de la liberación: «Oídos que no oyen, corazón que no espera»… Y desespera. Tarsis sintió una burbuja de aire que iba de su corazón a su cerebro, y de su cerebro a su corazón. Quería olvidar lo que había oído, pero la burbuja se hacía cada vez más pesada como si fuera de mercurio. Las rocas se volvían más duras, los mazos más pesados y el trabajo insoportable.

Los paquetes comenzaron a llover como el maná; a veces incluso dos por semana, contra todo lo reglamentado. Estaban amadrinados por un experto que conocía el valor de cada caloría: lo dulce y lo salado, el tocino y el higo seco formaban parte del fardel con más sentido del beneficio que de la presentación. Tarsis supuso que el Padre Benito y los agapitos no le habían olvidado. Y supuso bien… pero una cosa es el recuerdo y otra la mantequilla de Soria. Supo, por fin, que dos mujeres habían pretendido canjearse contra él. Según el rumor el coronel las había echado con cajas destempladas. Habladurías… por el contrario, el oficial, solícito, les había explicado paternal:

—… Comprendedme bien: es como si se pidiera a un cirujano sustituir al enfermo que va a operar.

El mal que sufría Tarsis no era ni el tabardillo pintado ni el vómito negro, sino el descorazonamiento. Los paquetes habían terminado por quebrarle las alas. Incluso llegaba a tener virutas de pesadilla: por ejemplo se despertaba y veía cómo la luna se metía en una de sus botas, mientras el tictac de un reloj sonaba dentro de su pecho, al tiempo que un pobre loco diminuto corría en torno a su cerebro con un talego de veinte kilos colgado de sus espaldas… Y si se ponía a escuchar le llegaba una vocecita que susurraba «la luna se mete en una de tus botas, mientras el tictac…». Aquel régimen no conocía el refinamiento de los hospitales psiquiátricos. Tarsis se iba transformando en carne de psicoanálisis por las buenas y de rositas.

Un día fue conducido a picar unas rocas, aborrecidas, cerca de la raya de Francia: no sólo estaban donde Cristo dio las tres voces, sino que aún había que acarrear hasta sus faldas toda la herramienta al hombro.

No vio al contrabandista hasta que ya lo tenía encima. Lo tomó por un mando de paisano y le siguió obediente. El campo de trabajo le había enseñado la disciplina y, de forma animal, el temor al azote; formándosele, con ello, una muy útil callosidad de sumisión.

Con el contrabandista atravesó la frontera y llegó a Saint-Jean-Pied-de-Port.

Allí le esperaban Nuria y Soledad, que se habían pasado semanas empaquetando talegos y sobornando carceleros.

Durante el viaje hasta Niza, Tarsis se fue despertando lentamente como el enfermo que comprueba, al intentar hacer los primeros pinitos tras la larga enfermedad, que las piernas no responden. A él no le respondían los reflejos: a cada paso temía terminar aquellas brevísimas vacaciones en el barracón.

Nuria y Soledad eran tan dichosas…, sobre todo porque imaginaban la felicidad de Tarsis. Pero éste aún no la había arrimado. No preguntó nada. Cosas más importantes venían a su mente: por ejemplo saber si a su vuelta al campo el capitán le castigaría o no a correr con el saco de piedras. En ocasiones le oía perfectamente… «La tercera brigada… ¡en formación!» y hasta llegaba a «verle». Se disculpaba: «Mi capitán, tengo una burbuja de aire que se pasea de mi corazón a mi cerebro y de mi cerebro a mi corazón… Pero es tan pesado que parece de acero. Cuando estoy triste golpea mi cabeza como si quisiera romperme la crisma».

—¿Qué te pasa? —le preguntó Nuria.

—¿No te encuentras bien? —sugirió Soledad.

Las miró un buen rato y tuvo la impresión de que la burbuja que iba de su corazón a su cerebro y de su cerebro a su corazón ya sólo era de aire… casi no existía.

Nuria quería contarle cómo había vivido durante su ausencia. Tan larga, para ella. Pero el momento no había llegado. Su padre, con legítimo orgullo, narraba su aventura de la que tan sólo ignoraba las camas, los tratos y las citas:

—Mi hija tuvo un desliz… un pecado de juventud… Afirmo que fue saludable para su formación. A su madre la hizo llorar con lágrimas de sangre, pero yo sabía que el percance la haría madurar. Ahí la ven: con la Reválida aprobada en un santiamén. Acaba de escribir una tesina sobre la Tosca de Puccini, que ha maravillado a sus profesores. Está vacunada para siempre: puedo dejarle mi caja fuerte abierta de par en par.

Nuria se despachó a gusto: con las uñas afiladas no metió dos y sacó cinco sino que dejó a su padre en pelota.

Cuando Soledad, tras el arresto de Tarsis, logró dar con ella, ambas conjugaron sus esfuerzos para liberarle. El rescate de Tarsis resultó harto más difícil que el saqueo, a pesar de que, para aquél las dos aliaron sus esfuerzos y sus encantos. Sus diálogos con el coronel del campo de trabajo, tras satisfacerle el impuesto de pontaje con prestaciones personales —a dúo—, giraba siempre en torno a la razón de sus vidas:

—Tiene que sacarle.

—Estáis locas. ¡Me vais a buscar un lío!

—Usted puede liberarle si quiere.

—Hago todo lo que puedo y más. Le pasé los medicamentos, le doy dos paquetes por semana… ¡Es un desertor!

—¡Qué va a ser un desertor!

—Se nos iba a Francia sin haber hecho la «mili». Sois dos chavalas estupendas pero no podéis pedir cotufas en el golfo.

Al cabo de tres meses, haciendo el golfo, precisamente, el coronel no sabía que estaba ensayando la Tosca en pleno Roncesvalles.

Soledad rompió las hostilidades a la bayoneta:

—Mañana nos lo pone en la frontera o «esto» se acaba hoy mismo.

—Para eso no tengo más poder que la espada de Bernardo o la carabina de Ambrosio.

El coronel, en calzoncillos, estaba tan afligido que su propia espada se le enguruñó, como víctima de un síncope. Si hubiera sabido que se estaba alzando el último acto de la ópera, no se hubiera negado tan en rotundo.

—Soledad, no insistas. Está claro. No puedo.

—Pues que te la chupe tu ordenanza.

Sin darle cuartel la batalla campal movilizaba la logística, la estrategia y el cuerpo a cuerpo: tuteo ofensivo, desacato invasor y amenaza de represalias. Aquello era peor que la batalla de Guadalajara… y sin italianos para cargar con el mochuelo. Alzó la bandera blanca:

—Nadie me ha tratado nunca así.

Pero sin darle tregua, Soledad izó la de combate:

—Óyeme bien: O liberas mañana a Tarsis o voy a la policía asegurándoles que te he visto metiendo mano a traición a Nuria.

El conflicto se ponía al rojo vivo tras este ataque inesperado por la retaguardia. En estado de sitio pensó en su mujer —una santa— y en sus hijos con los que tan tieso de cogote se había fotografiado el día en que el propio Jefe del Estado les había dado el título de familia numerosa. Buscó un repliegue estratégico:

—Voy a pedir que le lleven a la enfermería para que descanse. No puedo hacer más.

Soledad, comprendiendo que le estaba haciendo morder el polvo, le entró a la degollina.

—Peor aún. Diré a la policía que intentaste violar a Nuria detrás de la Peña del Espíritu Santo.

Como un pajarito hincó el pico, humilló la cabeza, dobló la rodilla y cantó el kirieleisón. Rindió las armas y arrió banderas… pero el puerco que llevaba en su corazoncito, y que con tanto pasto habían cebado las dos compinches (hasta hacerle entrar en vara), gruñó enternecedoramente.

—Pero me vendréis a hacer una visitita de vez en cuando… ¡Las dos juntas!

Con entusiasmo contagioso Soledad mintió:

—Desde luego, ¡hermoso!

El coronel no conocía la Tosca de Puccini, que por desgracia no se enseña en los cursos de estrategia de las Academias Militares. Pero la adivinó. Nuria y Soledad sabían muy bien que Scarpia quería tocar la ropa y los penoles de la Tosca sin liberar a Cavaradossi y que ésta pretendía rescatar a su amante sin acostarse con el policía. Por falta de negociaciones, Tosca apuñaló a Scarpia creyendo que su cortejador ya había liberado a Cavaradossi, mientras que Scarpia se disponía a conocer bíblicamente a la Tosca tras haber dado ya la orden de fusilar al prisionero. Todos se pasaron de listos y al final la Tosca hubo de precipitarse en el Tíber. ¡Qué remedio! Un mínimo de concesión por ambas partes hubiera salvado tres vidas. Cuántas guerras se evitarían meditando la lección. Soledad se dijo: «¡Menos sitios de Zaragoza y más Puccini!».

Pero Tarsis, camino de Niza, no estaba para músicas celestiales.

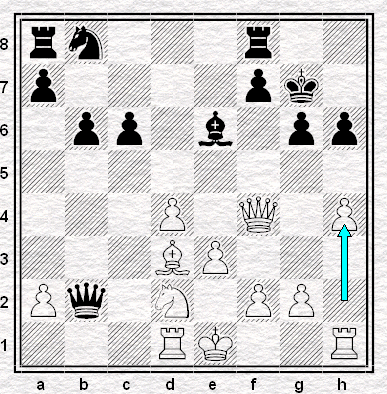

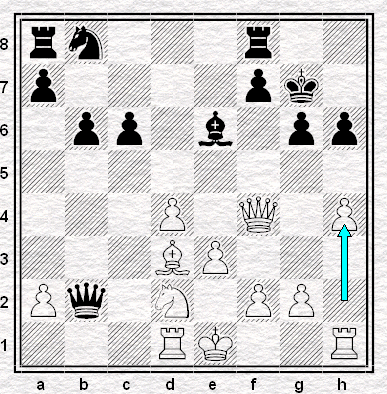

Amary, que ni sabe cantar por becuadrado, adopta la marcha fusilera y continúa el ataque. Juega 18. h2-h4.

Para Tarsis, su rival desafina, y lo que es peor se deja llevar por el compás de sus precedentes movimientos. Se imponía, según él, la pausa, el silencio, o el calderón, y no el andante sin contrapunto. Se acabaron, se dice, los impromptus y los caprichos, llegó el momento de la polifonía.