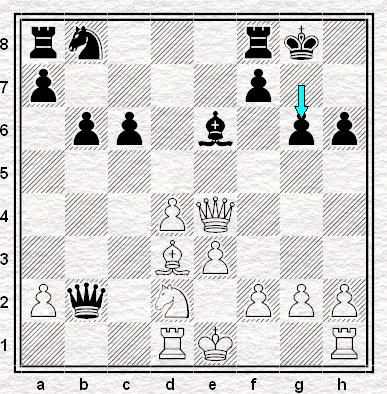

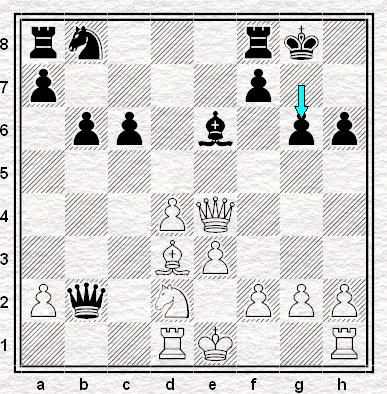

Tarsis, encerrado en su salón de descanso, ha analizado la jugada de Amary. La respuesta la imaginó ya hace varios lances reflexionando sobre la variante. No obstante quiere asegurarse de que su intuición no le ha engañado. Entra en escena y juega: 16 …g7-g6 con la amenaza mortal 17. …Ae6-f5. Se dice que la posición de su adversario es tan mala que hasta daña a la vista mirarla.

La sala está llena de policías. «¡Por fin! —piensa—. ¡Iba siendo hora! Habrán descubierto las galerías subterráneas de su residencia.»

La policía todavía no ha pensado en ellas. No obstante, desde el final de la primera semana, consideró a Amary y a sus «auxiliares» como posibles sospechosos, pero no por sus actividades presentes que ignoran, sino por sus pasados de simpatizantes de «antiguos grupos revolucionarios armados».

La primera «gran» misión revolucionaria de Amary fue, sin tentarse demasiado la ropa, la de convertirse en hombre de negocios. Teniendo barro a mano, pensó Amary con buen juicio, la revolución se hace menos cuesta arriba. Algo parecido decía Lenin, para el cual el dinero es el nervio de la guerra, y no un unto de rana. Gracias a esta decisión, él y su comité consiguieron en poco tiempo tener bien herrada la bolsa, dando así un carpetazo a todas las formas pueriles y románticas del activismo político. Con dinero contante y sonante, las armas se pueden comprar al contado. Sin embargo, hubiera podido preguntarse si su afán de volverse rico en su caso no tenía otras razones secundarias, pero que también pesaron en la romana: la de poder comprarse así un segundo alojamiento, lejos de «los otros».

[Éstos, la verdad sea dicha, con el tiempo, se ponían cada día más cargantes. «El niño» y «Mickey» añoraban el pasado; la soledad en la que les tenía recluidos «el maestro» les abrumaba, «Mickey» exigía participar en las reuniones del Comité:

—¿Cómo sabes que he creado un Comité? —le preguntó «el maestro» aterrado.

—He leído los papeles que dejas sobre la mesa —respondió «Mickey» con el mayor descaro.

—Te he prohibido miles de veces que metas tus sucias narices en mis documentos.

—No tengo narices, sino hocicos.

Era la clase de puntualización que «el maestro» no soportaba. Él era la voz de la razón y no podía tolerar que un ratón de goma y no más alto que tres nueces apiladas le enmendara la plana en presencia de «los demás».

Por si fuera poco «el Niño» dijo con sorna:

—«Capitalizar las actividades políticas es propio de las trampas de los partidos. Yo no me identifico a ninguno de ellos “Amary dixit”».

Oír sus frases ridiculizadas con aplicación por «el Niño» era un martirio que le sacaba de sus casillas.

—Estoy harto de vosotros.

«Mickey» intentó calmarle:

—¡«El niño» está tan triste! ¡Desde lo de Cécile, se siente tan solo!

—Desde que mató a Cécile —le interrumpió «el maestro».

—No seas rencoroso. Todo el mundo se tiene que morir un día u otro —hizo una pausa—. A «el Niño», le gustaría conocer a tus amigos. Estamos siempre solos en casa. Yo me temo que se vuelva neurasténico… si te chincha, es porque está perdiendo la chaveta.

—Lo único que busca es destruir todo lo que hago.

Y ¡vaya si tenía razón!: «el Niño» soñaba con echar a pique todos sus proyectos, sobre todo los revolucionarios. Cuando tenía un importante conciliábulo político, se pasaba la noche en vela sacándole de quicio, a posta, para que no durmiera y para que su reunión fracasara. Si «el maestro», mudo como una tapia, no respondía a ninguna de sus provocaciones, entonces metía a «Teresa» en la cama a su lado y se ponía a gemir como si estuvieran haciendo cosas feas. «El maestro» no podía soportar un espectáculo tan repugnante, por ello se iba a dormir al retrete.

—Me voy a dormir solo, al retrete.

En el retrete, «el loco» le consolaba contándole su pasión por los planeadores y las cataratas. «El maestro» estaba convencido de que ni «Teresa» ni «Mickey» ni «el Niño» conocían la existencia de su amigo. No sabía que a través de los tubos de la calefacción, en cuanto se encerraba en el retrete, entraba a espiarle «Doña Rosita». Como era una deslenguada, se lo contaba todo a los tres.

«El maestro» despreciaba a «Doña Rosita», a la que ni siquiera saludaba; no la dejaba dormir con ellos. «Doña Rosita» era una serpiente que se drogaba fumando puros toscanos verdes y que, según «el maestro», había enseñado el autoerotismo a «el Niño» (… lo cual no era cierto: fue «el Niño» el que inició a la serpiente al arte de masturbarse con un catéter empalmado a un destornillador). Por todo esto «el maestro» tenía encerrada a «Doña Rosita» en un radiador vacío; nunca abría el grifo para que no se cociera con el agua caliente. Pero a la serpiente el agua, incluso cuando hervía, no le inmutaba; estaba blindada y podía recorrer la casa por sus tuberías fumando sus horribles puros malolientes.

«El maestro», al término de una noche, durmiendo con la cabeza en la taza del váter, sin más socorro que alguna buena palabra de «el loco», se despertaba con un humor de todos los diablos. «El niño» le toreaba:

—¿Has dormido bien, solo?

—No puedo resistir esta vida.

—¿Por qué no nos llevas a Nueva York otra vez?

—¡Estoy harto!

«El maestro» se dijo que estaba obligado a tener dos domicilios. Uno en el que encerraría a «los demás» y en donde tan sólo dormiría (no se atrevía a cortar definitivamente con esta obligación ante el temor de las represalias que podría infligirle «Él»), y el segundo donde pasaría la mayoría de su tiempo libre y donde se reuniría con sus camaradas.]

Para los cuatro miembros del Comité Amary se dedicaba a los negocios tan sólo a causa del Comandante Menoyo y de los Garcías del «FAT».

El Frente Autónomo de Trabajadores (el «FAT») mantenía contactos fraternales con el Comité de Amary (que permanecía en la sombra) por medio de un enlace: Christophe de Kerguelen. A los cuatro Garcías (Luis García, Juan García, Jaime García y Antonio García) les unía, además del mismo apellido e idéntico doctorado por la Sorbona, el proyecto de crear una guerrilla en la provincia de Granada y más exactamente en las lomas de la Sierra Nevada. El ingenioso plan preveía comenzar por comerse de un bocado media provincia gracias a una base militar instalada en las faldas del Mulhacén; en poco tiempo contaban ponerse como tudescos a base de merendarse media Andalucía y, para terminar, se las prometían muy felices con un festín de Baltasar en pleno Pardo, tras un paseo militar por La Mancha. El hecho de que los cuatro fueran de una constitución más bien esmirriada no daba sino más valor a la gesta. Que lo canijo no quita lo valiente. Habían previsto lo que llamaban una couverture aérienne (que algunos traducían por una «manta airosa»): proyectaban que durante la epopeya les abasteciera regularmente un avión de turismo que despegaría de una playa del sur de Agadés para lanzarles cada día rancho y artillería. El proyecto había seducido a las autoridades castristas, que habían prometido, por medio del Comandante Menoyo, armas y dinero a los insurgentes, y para ello habían organizado una suscripción titulada «un peso para España» que dio el golpe en la bola.

Dada la pasión de Amary por el silencio y el secreto, De Kerguelen tenía, como toda misión «de enlace», esconder al máximo las actividades del Comité a los Garcías y paralelamente recoger toda la información pertinente sobre la creación del grupo terrorista. Se relacionó con el Comandante Menoyo, que le causó muy buena impresión por su talento y su coraje. Fue precisamente este compañero de Fidel Castro el que les puso al tanto del resultado de una de las primeras iniciativas del Comité para acabar con el capitalismo. Enviaban sistemáticamente a La Habana (y accesoriamente a Moscú), por correo, los documentos más confidenciales y secretos de la investigación francesa, especialmente los relacionados con la bomba de neutrón, submarinos atómicos y cohetes intercontinentales. Amary quería saber cómo la revolución en marcha utilizaba tan explosivos documentos. En su último viaje al «mundo libre», Menoyo tuvo que reconocer que se pudrían en las oficinas de la Seguridad de La Habana, esperando ser descifrados, en su día, por los mejores sabuesos este-alemanes. Por el momento eran considerados como mensajes de la contrarrevolución, y como consignas de la CIA enviadas en claves morrocotudas. A Menoyo le irritó la paranoia del régimen, y se propuso dilucidar el caso. Y debió intentarlo a su vuelta, con tan poca fortuna, que desde entonces destripa terrones en un campo de concentración de la Isla de Pinos.

En aquel último viaje, Menoyo transmitió a los Garcías el mensaje de Fidel: «Si querían armas y dinero tenían que pasar unos meses de entrenamiento en un campo del Ejército Cubano de la provincia de Oriente bajo la dirección del coronel ruso del KGB Wadim Kotschergiríe». Proposición llena de cordura de un hombre de chapa que los Garcías no apreciaron. No la podían comprender: estaban dispuestos a arrancar los adoquines con los dientes pero no a recibir lecciones de nadie. En sus planes, no cabía el hincar los codos como novicios, sino el entrar en Madrid cubiertos de sangre, sudor y barba, al frente de una columna de jeeps robados al enemigo, a los sones de la Internacional en tono mayor tras haber obligado al dictador a dar de culo en las goteras de Andorra y a sus ministros a resucitar como piojos en el Paraguay.

A los cuatro campeadores sin pelos en el corazón, no les amilanó el contratiempo. El consejo, sin embargo, no cayó en saco roto: decidieron entrenarse. Por razones de peso tuvieron la desgracia de no haber sido aceptados —en sus días— como reclutas del Ejército para cumplir el Servicio Militar. Es decir, que no habían tocado un arma en sus estudiosas vidas. Clarividentes, eligieron la mejor fórmula: se abonaron a todas las verbenas de las cercanías para ejercitarse al tiro al blanco. Se gastaron medio sueldo, pero con provecho. Las pipas de barro blanco que giraban zurumbáticas, o los patitos de plástico que bogaban de estrella a estrella (de papel de plata) eran implacablemente fusilados como representantes aborrecidos del Gran Capital.

Para lo que llamaban la «infraestructura armada» (el avión y la artillería), necesitaban dinero. Jaime García conocía el filón: sabía que no lejos de Perdiguera, en la provincia de Zaragoza, existía una fábrica cuyo cajero iba y venía a Zaragoza todos los viernes a buscar y traer la paga de los obreros. El ardid de guerra fue meticulosamente planeado: esperarían en un recodo de la carretera al pagador, le pondrían manos arriba, le robarían la cartera con el dinero y luego le pegarían un tiro.

La emboscada la llevaron de calle según la estrategia, pero a cencerros tapados. No pudieron menos de cantar victoria cuando oyeron la onda de la motocicleta. Sus corazones no les cabían en sus pechos en el momento en que, esgrimiendo los dos revólveres de que disponían, redujeron al motorista. Como previsto, se bajó de su vehículo para mostrarles la cartera del dinero… Se miraron atónitos… El cajero era un cojo… Le vieron dar unos pasos con su pata galana, aterrados…

Sin necesidad de consultarse, resolvieron no tocarle un pelo: estaban dispuestos a pasar a cuchillo a cien mariscales de campo, pero no a cortar el hilo de la vida a un pobre cojito. Le dejaron libre y atónito con su moto, su cartera y su dinero.

A uña de caballo, salieron para Francia en el Renault de Juan, pero dando tan mal al naipe que a unos kilómetros de Candanchú, el coche dio un patinazo y a punto estuvo de dar con ellos en lo más profundo del abismo. ¡Habían vivido tantas emociones! ¡La carretera era tan angosta! Sabían que toda la policía fascista les estaba buscando. ¡Eso creían! Una rueda del vehículo se quedó colgada asomada al vacío. Se apearon y empujaron para liberarla con tan denodado esfuerzo que no se percataron de que se habían acercado dos samaritanos. En efecto, dos números de la guardia civil se presentaron para echarles un capote. Pensaron, sobresaltados, en los dos revólveres y en los mapas de Estado Mayor de la provincia de Granada que llevaban en la guantera. Poniendo cada uno su cornadillo y como pariendo a medias (los cuatro terroristas y los dos guardia civiles) lograron poner a flote el Renault… Los cuatro Garcías arribaron a puerto de claridad en Francia (por el de Somport) sanos y salvos.

El «FAT» concluiría su ejemplar historia en Madrid semanas después. Los Garcías, en vez de hablar desde la ventana, decidieron dar una batalla ideológica en Madrid. Se presentaron en la Facultad de Ciencias, donde no sólo en dos días se hicieron más célebres que el perro Paco, sino que consiguieron una militante para el grupo: Eulalia del Rosal García. La mañana en que instalaron una multicopista en su piso de Rosales, pusieron a Eulalia, de plantón, en el portal como centinela. Su misión consistía en tirar de un cordel si se presentaba la policía. La neo-militante, al cabo de media hora, estando ya un poco harta de su tarea, vio llegar a una compañera que se iba a bañar a El Lago. Se fue con ella. Los cuatro Garcías, tres cuartos de hora después fueron recibidos, pero no con cortesía, por el Comisario Yagüe en la Dirección General de Seguridad. (Sin embargo éste se desquitó besando la mano de la mamá de Antonio que vino a verle para implorarle misericordia por su hijo.) Como tenían muchas cosas que decirse el anfitrión les retuvo un par de semanas antes de enviarles a las Salesas, camino de Carabanchel.

Los cuatro Garcías comprobaron que el arrojo y la bravura de que hubieran hecho gala en la provincia de Granada no lograban enarbolarlos, sangrando, frente a sus alguaciles. Comenzaron por estar con el alma de Garibay, y terminaron charlando por los codos. Tanto es así, que incluso Christophe de Kerguelen fue descrito con pelos y señales. De rebote el informe llegó a la policía francesa, que desde entonces tuvo entre ceja y ceja a todo el Comité de Amary. ¿A quién puede extrañar que éste terminara formando parte de los sospechosos del secuestro de Isvoschikov?

Pero Amary nunca supo que estaba, hacía años, en las listas negras de la Direction Centrale de Renseignements Généraux, de la Direction de la Surveillance du Territoire y del SDECE del Ministerio del Ejército. Para él, la aventura de los Garcías era propia de una cuadriga de tarados y de paranoicos. Hablaba como experto. Pero, como no hay mal que por bien no venga, lo que sí le apareció de forma luminosa es que no se puede improvisar la lucha armada. Conseguir el dinero para la causa sería su primer acto revolucionario.

Durante un par de años el Comité se forró. A Amary los negocios se le dieron como hongos, mejor casi que la Física. Todas las mañanas se leía la prensa capitalista. La definía como «fiable». The Walt Street Journal, The Herald Tribune y The Financial Times eran sus fascículos de cabecera. Compró terrenos a bajo precio con los primeros ahorros, los vendió cuando fue necesario, especuló con oro y con platino, al principio modestamente, y por fin a golpe de lingote. Compraba en París y vendía en Zurich, o viceversa, gracias a los viajes «profesionales» de Hermés al CERN de Ginebra. A última hora de la tarde captaba radios americanas para saber cómo «respiraba» la Bolsa de Nueva York. Se podía pasar horas leyendo las cotizaciones de la bolsa como si fueran las mil mejores poesías.

Tanta pasión puso en la búsqueda del becerro de oro que los militantes pensaron en alguna ocasión que ya le había devorado por completo. Al cabo de dos años, con más dinero que un indiano, de sopetón, paró el carro, colocó su potosí para que le luciera el pelo… y ¡a vivir de las rentas! Aquel tesoro escupía doblones por todas partes; Amary sólo tenía que dejar correr la moneda como si fuera tesoro de duende.

En realidad era un tesoro de guerra… sin otra finalidad que la de servir a la causa de la revolución.

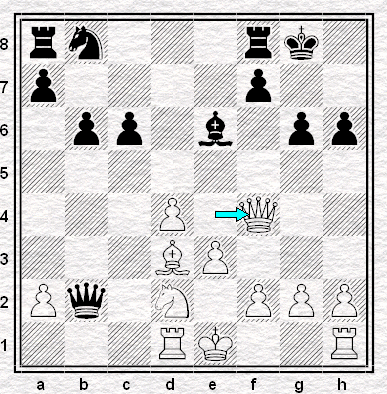

Tarsis cree que al jugar penetra en el orden, en el secreto y en la caligrafía inexplicable de la precisión. Para Amary, al contrario, en el ajedrez todo se puede explicar; cada problema tiene su solución racional, por ello traslada su Dama (17. De4-f4) al tiempo que se dice que el análisis de las lecciones de la Historia es siempre instructivo; su trebejo en el centro vital de la posición está dominando el tablero y atacando uno de los baluartes de la defensa adversa: h6. Por su parte Tarsis entiende que en la Historia se dan cita los desenlaces más decisivos tras planteamientos fútiles, las más altas empresas fraguadas por casualidad y hasta las causas más mediocres provocadoras de efectos fabulosos.

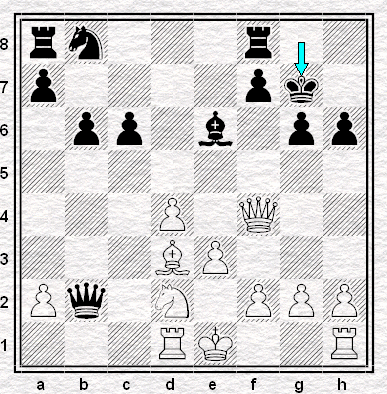

Tarsis juega 17 …Rg8-g7; durante un cuarto de hora ha puesto en balanza las dos maneras de proteger su parapeto h6. Al final descarta Rh7. Elige por intuición… cuando ha concluido su larga reflexión. Cree que se acuerda de instantes anteriores a su nacimiento… y que su intuición proviene del conocimiento que tuvo antes de venir al mundo.

Amary está persuadido de que el encuentro entre él y Tarsis representa el combate apocalíptico e histórico entre el Bien y el Mal, entre el Proletario y el Burgués (la burguesía representada por el obrero Tarsis, y el proletariado por él mismo).

Este campeonato del mundo de ajedrez en realidad opone el rigor aliado a la inteligencia contra la gracia coronada por el talento (la razón frente al misterio). Cuando Fischer supo que su rival Spassky había declarado «el ajedrez es como la vida», corrigió: «el ajedrez es la vida». Korchnoi y Karpov —los dos jugadores que durante años se disputaron la corona que la Federación usurpó al genial norteamericano— escribieron cada uno por su lado, años después, dos libros diferentes pero con el mismo título fischeriano: El ajedrez es mi vida. En efecto la historia del ajedrez es ejemplar: en el siglo XVI reinaba el monje castellano Ruy López de Segura, inventor de la partidas española, del ataque más audaz y temerario… como el de los conquistadores, al tiempo que el calabrés Giochino Greco iluminaba el Renacimiento italiano. La Revolución Francesa de 1789 fue precedida por el triunfo del francés Philidor, que descubrió que «los peones son el alma del ajedrez», guillotinando con ello los dogmas monárquicos precedentes, basados en la omnipotencia del Rey y la Dama. Durante el Romanticismo el mejor jugador de la época, el alemán Anderssen, prefirió jugar esplendorosamente a ganar; las partidas de la época llevan nombres de sonetos («la inmortal», «la eternamente joven»…) y florecieron los Premios de Belleza. Lasker, como Freud, puso en evidencia a comienzos de siglo la importancia de la psicología. Alekhine, entre el destierro y sus raíces, recorrió el mundo con su gato «Ajedrez», mostrando la dolorosa vía del exilio… Pero el afrontamiento entre la disidencia y el poder culminaría con el encuentro Korchnoi-Karpov… mientras que Fischer, solitario, anticipaba el renacimiento espiritual de hoy: los mules tuertos de la burocracia le arrancaron su coroné como para subrayar el hecho de que su reino no puede ser de este mundo. ¿A quién puede sorprender que hoy combata el hombre de ciencia frente al de intuición?