A Tarsis le asalta el temor de que toda la variante que ha jugado permita una celada favorable a su rival. ¿No habrá un estudio teórico redactado en una de esas exhaustivas enciclopedias yugoslavas que den la clave de la «demolición» de su apertura? Mira el tablero y todo le parece tan fácil… Demasiado fácil. ¿Amary no habrá preparado tranquilamente en su residencia de Meung la refutación a sus jugadas? ¿La alucinación que ha imaginado es la prueba de su cansancio o una premonición? o ¿los dos al mismo tiempo?

Para Amary, la Física y el ajedrez le exigen la misma concentración y la misma soledad. Seguramente ahora ni ve ni siente lo que escapa al cuadrado perfecto del tablero.

Él, que siempre vivió solo, aun en plena militancia política y que es incapaz de establecer una relación normal con otra persona, se había propuesto resolver el problema de la «gran unificación». Para ello tenía que relacionar todas las fuerzas, acciones e interacciones del universo.

[Marc Amary odiaba a «el Niño». En cuanto volvía a su habitación sabía que tenía que soportarlo. No le molestaba que éste le llamara «el maestro»; ni «el Niño» ni «los demás» nunca le habían llamado de otra manera. «El niño» le sacaba de quicio, por eso a menudo terminaba insultándole y tachándole de asesino y de matricida. En lo cual tenía toda la razón del mundo.

Por ejemplo a «el Niño» no le gustaba que «el maestro» jugara al ajedrez; cuando se ponía a analizar una partida el otro se colocaba exactamente detrás de su nuca y le contemplaba con asco. «El maestro» no le veía pero sentía su aliento y su gesto de desprecio.

Si el juego le molestaba era porque se sabía incapaz de aprender a mover las fichas.

«El niño» sólo sabía jugar a los caballitos, a cara y cruz, a la rana, a la rayuela y al escondite. Como compañero de juego tenía a «Mickey», que era un tramposo de tomo y lomo y además un tahúr.

«Mickey» era un muñequito de goma de algo más de cinco centímetros de altura; «el Niño» no podía dormir sin él; a «el maestro» le parecía que a su edad ya iba siendo hora de dormir solo. «Mickey» permanecía eternamente risueño, con los pies hacia fuera y con los brazos perpetuamente en cruz como si esperara a que le fueran a dar un abrazo. Su pantalón y su lengua eran rojos, sus calcetines verdes, sus guantes y su cara blanca y su hocico, así como sus enormes orejas, negras. Tenía un humor muy sui géneris que «el maestro» nunca llegó a comprender.

«El niño», en cuanto podía, se salía con la suya. Por ejemplo había engordado e impuesto la obesidad a «los demás» (salvo, claro está, a «Mickey») durante años, sin importarle un rábano que a «el maestro» le diera vergüenza ir al Instituto y a la Universidad arrastrando más de cien kilos de peso; éste se veía obligado a comer, entre náuseas, toda la mantequilla, el tocino y los huevos con mayonesa que le imponía. Naturalmente cuando tomó la decisión de adelgazar «el Niño» zancadilleó todo lo que pudo la dieta (¡tan rigurosa!) y tenía que vigilarle para que no se cebase a sus espaldas.

«El niño» sabía que, a pesar de todo, había deslumbrado a «el maestro» exigiendo que ahorcaran a la criada y sobre todo matando a su madre, y sacaba el mayor partido de sus hazañas. Era un inconsciente que, por si fuera poco, había comprometido a «el maestro» con su matricidio.

En sus frecuentes discusiones «el Niño» amenazaba con recurrir a «Él». «Él», naturalmente, estaba de su lado, y eso lo sabía «el maestro». «Él» nunca dio la razón a nadie pero no por ello estaba menos presente. Presente lo que se dice presente, no es que estuviera. Ni «el Niño», ni «el maestro» hubieran sido capaces de decir cuáles eran sus opiniones, su voz o sus poderes. «Él» era una amenaza y ya era bastante.

«Mickey» intervenía cuando «el Niño» y «el maestro» polemizaban contando un chiste malo con una voz de falsete que hinchaba las narices del segundo. Y sin embargo, los accidentes que sufrió «Mickey» a lo largo de su existencia fueron siempre reparados por «el maestro» bajo el pretexto de que «el Niño» era muy torpón. Por eso le pegaba la cabeza cuando se le desprendía. «El niño» en este caso se reía de él:

—Un hombre de ciencia como tú pegando la cabeza de un ratoncito de goma… Ji… Ji…

«Mickey» también le exasperaba durante la operación con su voz de gallipavo: el muñeco tenía la particularidad de poder hablar aun estando decapitado. «Mickey», como todos los ratones, era muy obsceno, y no sólo se pasaba el día recitando chistes verdes y cuentos colorados, sino que quería sobarle sus glándulas de Cowper. Esto le sacaba de tiento: no soportaba que nadie le buscara las cosquillas. «El niño», por su parte, se dejaba frotar tan ancho. Y es que no tenía ni principios, ni dignidad, ni moral.

«Mickey» conocía a «Él» mejor que nadie. Casi tan bien como los «tres cóndores». Siempre que se le escapaba alguna confidencia sobre lo mucho que sabía de «Él», «el Niño» y «el maestro» le escuchaban impacientes. Un día éste exigió:

—Por lo menos, tienes que decirnos dónde duerme.

—Pues, con nosotros: en la cama.

Atipló tanto la voz que nunca supieron si bromeaba o si revelaba un secreto. No obstante, a partir de entonces «el maestro» le dejó un lugar en la cama a su derecha. «El niño» dormía a su izquierda y «Mickey» entre los dos. «Los demás», claro está, no tenían derecho a dormir con ellos.

«Mickey» y «el Niño» a hurta cordel se contaban sus secretos. De tapadillo se referían a Madrid entre risas. Pero sus cuchicheos, «el maestro» no podía descifrarlos.

«El niño» se negó a hacerse marxista. Sin explicación ninguna. Por pura cabezonada: la justificación que daba a «el maestro» le ponía a éste hecho un basilisco. Decía:

—«El niño» no quiere ser marxista.

Sin más; «Mickey», por el contrario, abrazó la idea con entusiasmo. Pero cuando más satisfecho estuvo «el maestro» de su conquista, el ratoncito le soltó una broma más vieja que un palmar:

—Sí, soy marxista, tendencia Groucho y leninista de tendencia Lennon.

«El maestro» le pisoteó con rabia: pero tenía una resistencia insospechada a pesar de sus escasos seis centímetros de altura.

A «el maestro», lo que le hubiera gustado es que todos se interesaran por la Física, o por lo menos «el Niño» y «Mickey». Con infinita paciencia, les explicaba su trabajo; «el Niño» y «Mickey» le escuchaban con la boca abierta; pero quizás ni le oían:

—«Einstein realizó una teoría relativa de la gravedad en la que el espacio, el tiempo y la materia son el mismo objetivo matemático y físico. La teoría que yo busco unificará todas las fuerzas de la naturaleza. ¿Me entendéis?»

«El niño» replicaba invariablemente:

—¿En serio?

Como si pudiera bromear.

«Mickey», con su voz de ventrílocuo, le preguntaba, como si hubiera entendido toda la explicación:

—Cuando la realices, serás como Dios antes de la Creación.

—Olvídate de Dios.

El que «Mickey» anduviera con Dios a cuestas todo el día le sublevaba: pensaba de forma racista —o por lo menos discriminatoria— que era cosa de ratas. «Mickey» remachaba el clavo:

—Los ratones somos muy místicos. Entre nosotros hay muchos ermitaños.

—Baja del cielo y pon los pies —las cuatro patas— sobre la tierra: os explico que estoy a punto de unificar la gravitación, el electromagnetismo y las interacciones, tanto las fuertes como las débiles. ¿Me entendéis?

La coletilla de «¿me entendéis?» no era menos agresiva que la eterna respuesta de «el Niño»:

—¿En serio?

Echando espumarajos, «el maestro» le imprecaba:

—Aquí el único que hace el oso eres tú.

—Estás celoso desde que maté a Cécile. Mucho hacer oes con un canuto, pero a la hora de la verdad, de gorra…

—¡Asesino!

—¡Fuiste tú el que preparaste el tétanos! —le replicó «el Niño» insolente.

«Mickey» intervenía siempre en los momentos peores:

—Es cierto: yo soy testigo. Tú buscaste la caca de caballo…

—¡Cállate tú! (Y enfurecido le gritaba a «el Niño».) Me exigiste que lo preparara. ¡Y aún te atreves a recordármelo! ¡Te voy a matar!

—Si me matas, te mueres.

«El maestro» tenía que rendirse a la evidencia.

—Sólo soy feliz cuando salgo de la habitación, sin vosotros. ¡Qué alivio!

«Mickey», como la mayoría de los ratones, tenía dones de diplomático:

—Nos estabas hablando de Física. Era muy interesante. Sigue, sigue. Me apasiona la «gran unificación».

«El maestro» mordía en el anzuelo:

—La «gran unificación» relacionará las mayores energías actuales con las infinitamente pequeñas, como las que pudiera tener el gluón.

—Del gluón, nunca nos has hablado —mentía el ratón.

—Claro que sí.

—Cuéntamelo otra vez.

—La última: el átomo tiene un núcleo compuesto de protones y de neutrones. El protón a su vez dispone de tres quarkes. Estos quarkes están unidos entre sí con pegamín. Goma, que en inglés se dice «glu».

«El niño» intervenía sabihondo:

—Es falso, hablas de partículas que nunca has visto. Estoy seguro.

Y «Mickey», conciliador:

—No le interrumpas a cada paso. Continúa.

—En efecto, «el Niño» tiene razón: estas partículas nadie las ha visto, ni seguramente las podrá ver: no se puede imaginar un microscopio electrónico que pueda mostrarlas. Todos los investigadores esperamos el momento en que se consiga desintegrar al protón.

—¿Y cuándo lo vas a lograr?, intervino «Mickey».

A «el maestro» le gustaba sobremanera llegar a este momento en el que podía deslumbrarles con una imagen de lo eterno:

—El investigador que quiera asistir a este fenómeno tendrá en cuenta la posibilidad de conseguirlo: por ello se sentará en una silla y esperará varios billones de trillones de cuatrillones de siglos.

Un día, «el Niño» le paró los pies con inquina:

—¡Todo esto se lo cuentas luego a «Teresa» para ponerla cachonda!

«Teresa» era una palabra que no se podía mencionaren su presencia sin sacarle de quicio. «Una zorra de la peor especie»; «el maestro» la mantenía encerrada en la alacena del fondo, prohibiendo que se le dirigiera la palabra. «Mickey» y «el Niño» la tenían mucho cariño y la consolaban a la chita callando, e incluso habían arrancado la gracia de que durmiera con ellos: a sus pies en la alfombra.

La saña de «el maestro» por «Teresa» era puramente irracional. La acusaba de «puta» por una broma que se le atragantó. Una noche, estando en Nueva York, mientras él dormía, «Teresa», «el Niño» y «Mickey» se colaron en el edificio de las Naciones Unidas burlando la vigilancia. Se introdujeron en la Asamblea General desierta y «Teresa» se desnudó y realizó una pantomima erótica sobre la mesa del Secretario General.

Aquel viaje a Nueva York que «el maestro» había organizado para dar una conferencia en NYU comenzó mal. Encargó a «el Niño» que sacara un billete colectivo para todos, pero éste, tan descarado como siempre, y tan sinvergüenza, compró un billete individual gracias al cual, por cierto, todos viajaron a los Estados Unidos. Durante el vuelo, «el maestro» no dijo nada, tragando quina, para no dar el escándalo. Pero en cuanto cerró la puerta del hotel neoyorquino, le dijo, pálido de ira:

—¡Te prohíbo que hagas trampas que se pueden descubrir! ¡Soy un funcionario del Estado! ¡Me pueden echar por tu culpa!

Para evitar un desastre, «el maestro» no viajó más hasta los interzonales.

«Mickey» volvió a la carga. Le preguntó con rebuscado choteo ratonil que «el maestro» no se olía nunca:

—Entonces, ¿quién va a ver la famosa desintegración del protón?

(Y añadió al oído de «el Niño»: «protón de gato rabón».)

Era raro que «el maestro» no agarrara la menor oportunidad de continuar con su tema:

—Quizás se logre si la máquina PP consigue la luminosidad necesaria. Lo que sí se puede asegurar es que el LEP, el aparato subterráneo de 27 km de diámetro que se está construyendo entre Suiza y Francia, la provocará. Y ese día llegaremos a lo más ínfimo, al tiempo que analizaremos energías de 1016, infinitamente superiores a todas las hoy estudiadas, y que serán la base de la «Gran Unificación». Existen energías desconocidas de quince órdenes de magnitud: es lo que la ciencia llama «el desierto».

Y «el Niño» interrumpió: «El desierto» ¿o «el mochuelo»?

—Entonces, ¿no me has escuchado?

—… Conque «el desierto»… eh… a otro perro con ese hueso: tú lo que quieres es joderte a «Teresa».

—Estás completamente chalado.

—Por eso la haces dormir a tus pies en la alfombra… para dar el salto del tigre en cuanto nos desnudamos. La quieres seducir contándole lo «del desierto».

—Ni quiero, ni puedo seducirla: no comprende nada de Física.

«Mickey», una vez más, echó resina al fuego:

—Esperas que sea yo el que se lo explique.

—No vuelvo a hablar con vosotros.

«El maestro», en estos casos, se encerraba en el retrete con «el loco». Lo tenía escondido detrás de la taza. De manera que ni «el Niño», ni «Mickey», ni «Él», ni «Teresa» lo descubrieran. Era su secreto. Con él hablaba tranquilamente y si, a veces, discutían, los desacuerdos nunca degeneraban como con «el Niño». Se respetaban mutuamente. Pero «el maestro» estaba convencido de que «el loco» conocía a «Él» y le protegía aún más que a «el Niño», a «Mickey», a «Teresa» y a «los demás». «El loco» nunca se refirió a «Él», ni siquiera cuando «el maestro» le agredía. Pero podía llamarle en cualquier momento, y esto «el maestro» no lo ignoraba. La amenaza que representaba «Él» era aún más inquietante.

Felizmente, se decía «el maestro», ninguno de ellos, tras el terrible viaje a Nueva York, me acompaña cuando salgo. ¡Qué calvario sería tenerles que aguantar en el Laboratorio de Física, en las reuniones políticas o durante las partidas de ajedrez!]

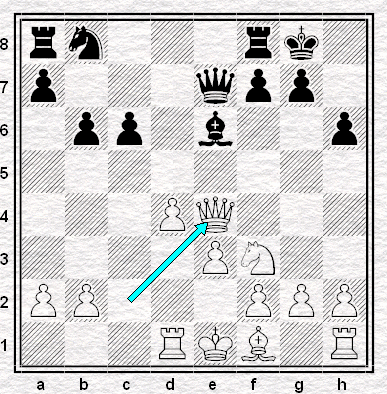

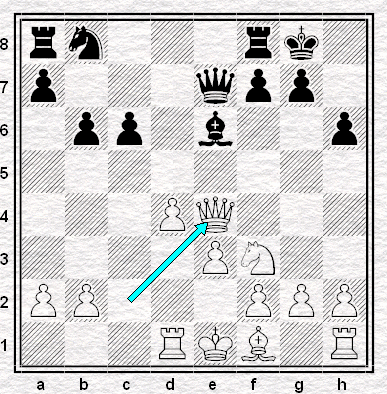

Amary juega 14. Dc2xe4, e inmediatamente Tarsis se pone a cantar interiormente sin emitir ningún sonido «Angelitos negros». Castañetea febril repitiendo obsesiva y mentalmente: «Pintor-que-pintas-con-amor-por-qué-desprecias-mi-color», disociando las palabras de su significado. En realidad, tiene tanta prisa de pensar que la idea que pretende plasmar se le escapa a borbotones, entre el análisis de la posición, la letra de la canción y las tremendas ganas de orinar. En realidad, quiere decirse tan sólo: «Amary ha abandonado su ala Dama, se va a quedar sin dientes».

Si bien es cierto que durante una partida de ajedrez está prohibido hablar, en competiciones no oficiales los jugadores se pasan el tiempo diciendo frases incoherentes repetidas hasta la saciedad. Murphy, por ejemplo, machaconamente, una y mil veces, proclamaba en francés: Implantera la bannière de Castille sur les murs de Madrid, au cri de «Ville gagnée», et le petit roi s’en ira tout penaud. González entona himnos guerreros y Benet, cuando está a punto de ganar, ruge: «Y así termina la historia de un flecha que se meó».

Gracias a su estribillo, Tarsis intenta dominar la incertidumbre que le devora más que nunca, ahora que se imagina a las puertas de la victoria.

Angelitos negros fue la canción que Tarsis oyó repetidas veces la noche de la inundación. La cantaba a grito pelado, la nieta de la piel del diablo de Doña Rita, su propietaria de la casa de huéspedes donde se alojaba.

Era un día que no pudo comenzar de manera más fausta para Tarsis, ni concluir de forma más inesperada para la Compañía de Jesús, o, por lo menos, para el General de la Provincia Tarraconense. Tarsis, al despuntar el día, había recibido la aparición de la Inmaculada Concepción, luego hizo sus ocho horas laborales como fresador en el taller mecánico de la Fábrica de Papel…, después visitó a su director espiritual, y por fin, tras una noche decisiva, salió por la puerta de los carros camino de la frontera.

A pesar de que la aparición de la Virgen le había conmovido hasta tan alto punto que se le saltaban las lágrimas sólo con recordarla, no se la comunicó al Padre Benito. ¿No era pecar de orgullo pretender haber visto a la Virgen? ¿No era tomarse por santo ante el peligro de que le tacharan de loco o, lo que es peor, de engreído? ¿Qué pruebas podía dar? En ocasiones la Virgen se adorna con un milagro o pide la construcción de una basílica o lo que es aún mejor, revela tres o cuatro profecías apocalípticas como para encogérsele el ombligo al más indomable come-curas. La Virgen, ante Tarsis, actuó en muda (y sin subtítulos). El Padre Benito le creería o haría como si le creyera, pero en el fondo ¿no pensaría que se pasaba de listo? Sólo los santos o los beatos reciben semejante don del cielo, pensaba Tarsis. Y se equivocaba.

Sin embargo, a su director espiritual, no le había pasado en blanco ninguna de sus gestas: ni su pasado madrileño con esclavo francés, ni su paso por el proxenetismo barcelonés, ni tan siquiera sus calabazas segovianas. Tampoco había dejado en el tintero sus excitaciones mañaneras a la vista de las enfermitas. Pero el prodigio de la aparición era harina de otro costal. ¿Traicionaba así a la Compañía de Jesús?, no. ¿A la Virgen?, tampoco. La Inmaculada le había sonreído sin pedirle nada… incluso algunos podrían pensar que estaba dormido cuando pretendía verla.

En aquellos tiempos, la Virgen en nuestra península solía aparecer en el campo a pastores y pastoras. ¿Cómo puede extrañar que se la vea ya tan poco con las contadas que van quedando? ¿Quién iba a creer que se le había aparecido a un fresador de una capital que «iba-para-el-millón-de-habitantes-antes-de-fin-de-siglo»? Tarsis se alegraba de que no le hubiera exigido que construyera una ermita… en medio de una playa que amanecía sembrada de condones dormiditos como babosas de buen año.

Cuando de noche llegó a la Malvarrosa, después de pasarse la tarde con su director espiritual, se encontró con que las calles ya estaban sumergidas por el agua. Ésta le llegaba a las rodillas y a medida que avanzaba hacia la pensión, se encaramaba pantalón arriba. Como era de noche y había un corte de luz, el panorama no podía ser más siniestro. El apagón de luz no tenía por qué sorprenderle: la falta de ingenieros italianos se hacía sentir de forma cruel en la Compañía de Electricidad: los conmutadores, los transformadores y los cables de alta tensión se tenía la impresión de que los indígenas los construían con papel de estraza; al menor chubasco, apagón. Cuando oyó el estridente estribillo de «Angelitos negros», reconoció la voz de la vandalita y, por primera vez, su alarido le hizo sonreír. Para Angelita, la nieta, la inundación, el corte de luz, las velas y el galimatías creado era una bendición del cielo. Su abuela estaba tan fuera de sí ante tanta desgracia que había intentado retirar, váyase a saber por qué razón singular, el «cangrejo», con tan mala fortuna que arrancó de cuajo medio contador de la luz. El «cangrejo», como el cilicio, era una obra maestra de la artesanía popular y nacional, que, por si fuera poco, fomentaba unos lazos de solidaridad vecinal que hoy ya sólo se ven en las películas búlgaras: cuando el empleado de la compañía aparecía en lontananza, todo el mundo correteaba de portal en portal anunciándole y así hasta Doña Rita retiraba con tino las patas de su cangrejo antes de que llegara el inquisidor. No se ha escrito nada sobre aquel ingenioso roba-kilovatios, auténtica gloria de la cantera. Pero aquella noche Doña Rita se atoró.

Tarsis ni se dio cuenta de la abreviatura que el destino le brindaba: su día había comenzado por una aparición y terminaba en tinieblas.

Doña Rita le explicó:

—No podrá pasar a su cuarto: el jardín está con más de un metro de agua.

Su dormitorio, situado en la extremidad del jardín, probablemente había sido la habitación del jardinero en tiempos de mayores esplendores, es decir, «antes de la guerra». «Antes de la guerra» era una expresión como «La belle époque» para los franceses: hacía regresar al país que tenía como toda meta la de volver al pasado. Años después, y habiendo ya llovido mucho por la Malvarrosa y por el Pardo, los españoles, a la muerte del legionario, creamos otra frasecita del mismo tipo, y con las mismas consecuencias.

A punto estuvo Tarsis de ir a nado, como Tarzán, en busca de Chita, de liana en liana, atravesando de copa en copa el jardín a la búsqueda de una estampita. Es posible que si lo hubiera hecho, afrontando el torrente, la protección de la Virgen le hubiera permitido hacer frente a la tentación.

—¡Fíjese cómo estará su colchón, su jergón y sus sábanas!

Se lamentaba Doña Rita. Pero a Tarsis, y a causa de un contradictorio egoísmo mariano, le importaba un bledo que su cama apareciera al día siguiente, a los dos días, o al cabo de una semana con tres cuartas de lodo; el sólo pensaba en su estampa.

—Soledad le ha instalado un colchón en el desván. En el suelo, sobre una alfombra. Hace tanto calor que no necesitará nada encima, pero, por si acaso, en el descansillo, hay una pila de mantas.

En efecto, todos sudaban la gota gorda. Tarsis ni sabía que en la casa había un desván. Mientras subía las escaleras, oía los berridos del tesoro de su abuelita. Angelitos negros. Cuando ya había escalado doce peldaños, Rita le informó:

—Soledad dormirá en el mismo desván que usted. No hay otro. Mi tesoro y yo ocuparemos la habitación y su cama de ella. Los cuatro dormitorios de la planta baja están anegados. ¡Venderemos caras nuestras vidas!

Los tres oficinistas prudentemente se habían quedado en la fábrica. Parapetados con una garrafa de vino tinto y dispuestos a convertir el archivo en Sodoma y Gomorra: todos los libros de contabilidad sufrieron los asaltos de aquellos espadachines en sus lomos de cuero, durante aquella memorable orgía.

Doña Rita le había provisto a Tarsis de una vela como todo viático. Llegado a la cima, hizo sus oraciones, sopló la luz y, beatífico, se puso a rememorar la aparición.

Aquella mañana, a las seis y media, en el momento en que se incorporaba de la cama para ir a misa, la Virgen se le apareció radiante, plantada sobre una nube, aureolada de una titilación deslumbradora. Su faz era la del ser más hermoso y más sereno; resplandecía intensamente. Su velo azul lo mantenía contra sus pechos con sus manos como palomas del Espíritu Santo. La Virgen le sonreía al tiempo que le miraba fijamente como para decirle: «Eres mi hijo predilecto en el que tengo puestas todas mis esperanzas». Recordando la infinita felicidad que había sentido; de nuevo, de emoción, se le saltaron las lágrimas. No podía decir cuánto tiempo había durado la aparición, como si el tiempo transcurrido hubiera sido la quintaesencia entre el infinito y el instante. Había sentido el esplendor y el éxtasis, la luz de la creación, el halo del paraíso y el fulgor de los ángeles. La Virgen le llevaba por los aires, volando dulcemente, planeando entre el cielo y la tierra, y sin embargo Ella permanecía siempre inmóvil y a la misma distancia. La brisa, como una luz cenital, le llevaba de un lado para otro recorriendo en un instante todo el firmamento, sin dejar ni un momento de mirarla fijamente. Tenía la impresión de ser oro y plata, esfera y árbol, sol y luna, conocimiento y amor; de todos los poros de su cuerpo se escapaban llamitas de fuego y gotas de lluvia. La Virgen le miraba y sentía arder su alma de fulgor. Cuando llegó a la convulsión, se fue lentamente como si se disolviera en su resplandor, dejando entre luz y luz, por un brevísimo instante, su sonrisa. Cuando desapareció, él quiso rezar, pero sus labios y su mente sólo sabían decir «Dios-te-salve-María».

Una hora después, cuando volvió a su banco tras haber comulgado en la capilla, una de las numerosas estampas de su misal se le cayó al suelo. Era la imagen que se le había aparecido: la Inmaculada Concepción de Murillo tal y como la había visto… tan sólo en la aparición faltaron los ángeles.

Tan exaltado estaba con el recuerdo que no se dio cuenta de que Soledad se había acostado junto a él. Cuando se percató, retiró su pierna que la rozaba como si fuera una serpiente venenosa, y gritó:

—¡Se ha metido usted en mi cama!

—No grite. No hay otro sitio. Pero si le molesto, me voy a dormir en las escaleras.

Sus ojos acostumbrados ya a la oscuridad observaron lo que no había querido ver mientras disponía de la luz de la vela: el desván estaba cubierto de baúles, maletas, muebles y los dos estrechos colchones contiguos estaban instalados en el reducido espacio que dejaban libre los trastos. El lecho de Soledad y el suyo estaban empalmados. Aquélla vestía un camisón, pero él, que tenía su pijama en su dormitorio, tan sólo cubría sus desnudeces con un calzoncillo. Calzoncillo, eso sí, español de medio muslo, con una espaciosa y servicial abertura central, blanco y armonioso: verdadera joya vestimentaria que ha sido arrancada del solar patrio al tiempo que el cocido y las pedreas (y por las mismas razones), y reemplazado por una ridícula prenda con nombre de perrito faldero, «slip», formado de dos triángulos isósceles versicolores, o a rayas, o monocromos, pero chillones, que apretujan de mala manera las partes nobles del desgraciado que, en olor de modernidad, los soporta de sol a sol: ¿a quién puede extrañar hoy la impotencia y hasta la esterilidad de un sexo que en su día se llamó «feo»? ¿O el ocaso de las vocaciones sacerdotales?

Tarsis, desasosegado, estaba en ascuas. Con el alma en un hilo, comprobaba que el tiempo remoloneaba como si no quisiera transcurrir.

—¿No puede dormir?

—¿Cómo se ha dado cuenta?

—Oigo su respiración y los latidos de su corazón.

—He tomado un café —abogó, malamente, Tarsis.

—¡Hace tanto calor! El cambio de cama, la inundación… ¿Está nervioso?

—Algo… ¿Y usted?

—Yo no, ¿por qué?

Soledad era un remanso de paz y de sosiego. Siempre lo había sido en una casa de huéspedes donde las travesuras de la nieta y la impaciencia de la abuela provocaban un constante frenesí.

Soledad y Tarsis, sin poder dormir, se pasaron la noche hablando. Cuando despuntaron las luces del amanecer, seguían charlando con las cabezas casi juntas y los cuerpos separados, como si se hubieran propuesto que en todo momento una espada hubiera podido colocarse entre ellos, como exigía uno de los postulados del amor cortés.

Tarsis se sorprendió asimismo cuando, a poco de comenzar la noche, le reveló a Soledad su vocación:

—¿Por qué va a misa todas las mañanas?

—Voy a ser jesuita.

Un secreto que sólo conocía el Padre Benito, sus superiores y los agapitos, y que su director espiritual le había pedido que guardara a rajatabla, lo confesaba de plano… «a la criada». Pero se diría que respiraba por la herida sin tormento. Animadamente debatieron… de religión.

—¿Usted cree, claro? —le preguntó Soledad.

—Sí, gracias a Dios.

—Los insectos también. La religión es un recuerdo de una de nuestras vidas anteriores, antes de ser hombres, hemos sido parásitos, gusanos de seda, moscas, orugas, abejas. Las ovejas son muy diferentes: el hombre nunca fue carnero, ni cabra, ni morueco, ni jamás lo será.

Ni se le pasó por las mientes que Soledad pudiera estar loca. Era evidente que disponía de todo su juicio.

—Mi tío era pastor. Pasé dos años con él. Observamos que los insectos, por ejemplo, también creen en la resurrección. Las larvas, como las ánimas del purgatorio, poseen una vida subterránea. Los vivos pueden alimentarlas como los creyentes rezan por sus muertos. Luego emergen de la tierra. A veces con alas como mariposas. Es la ascensión.

—¡La Inmaculada Concepción!… ¿no me va a decir que hay «vírgenes marías» entre las arañas?

—La virginidad le preocupaba mucho a mi tío. Hizo muchos experimentos con sus cajitas. Los insectos también pueden tener madres vírgenes; algunos de ellos nacen sin el concurso de un padre.

Soledad le dijo que soñaba a menudo con su tío: eran dos insectos enormes como vacas. Él le enseñaba sus alas, sus antenas, su trompa, sus patas, sus pinzas, sus ojos compuestos de miles de ojos, su caparazón y sus aguijones. Y ella le tocaba, embelesada, cada uno de sus miembros. Tarsis la interrumpió:

—¿Dormía junto a él? ¿Como esta noche conmigo?

—Todas las noches. Él se ponía boca abajo y yo me acostaba sobre él. Para darle calor, le frotaba con mi cuerpo.

—¿Qué edad tenía usted entonces?

—Si es lo que quiere saber, le diré que se corría. Lo hacíamos como escorpiones.

—No entiendo.

—Yo ponía mis labios en su nuca y le estrujaba el culo con las manos. Luego él echaba el semen sobre la piel de cabra sobre la que dormíamos, se retiraba y me dejaba que me rebozara con el líquido.

—¿No cree en nada? ¿Ni en Dios?

—Estoy más cerca del gusano revoltón, de la avispa, de la hormiga, de la termita, del piojo, del mosquito, de la cigarra. Y aunque no lo crea, la luciérnaga me ha iluminado siempre mucho más que Dios.

—No habla como una «criada».

—Todo lo que sé, me lo enseñó mi tío. Desde los nombres de las estrellas hasta la metamorfosis del caballito del diablo. Desgraciadamente murió, y tuve que venirme a Valencia a servir.

Soledad no creía en el pecado. Pero le estaba haciendo pecar. Con el pensamiento. Y quizás también con el deseo. Tarsis decidió súbitamente no volver a ver al Padre Benito, al que no podría confesar la noche que pasaba con Soledad.

—Ya no puedo volver a la Compañía. Mañana me marcho para Francia. No seré jesuita.

—Si se va a Francia… me animo y me voy yo también. ¿Puedo acompañarle?

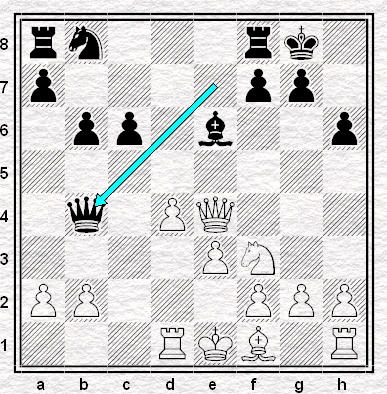

Por primera vez en la partida, Tarsis da jaque al Rey de Amary: 14 …De7-b4+. Se introduce así en su ala de Dama desguarnecida, «como ha entrado en su plan de secuestro», piensa.

La prensa de extrema izquierda sigue defendiendo la tesis de que los secuestradores del ministro Isvoschikov son «elementos irresponsables del movimiento obrero». A Tarsis le extraña que no les tilden de «fascistas». Quizás entrelean, como él, en los mensajes del «Comité Communiste International», el razonamiento de un verdadero comunista. Se acusa al gobierno de pusilanimidad y a la policía «burguesa» de ser voluntariamente ineficaz. Para mañana está prevista una manifestación de masas en la Plaza de la Bastille para exigir del poder «cómplice objetivo de los raptores» la liberación «inmediata» del ministro soviético. Por su parte, la Unión Soviética amenaza con romper sus relaciones diplomáticas con Francia si su gobierno no rescata a ese «gran amigo del pueblo francés» y de «la paz», que es el camarada Isvoschikov. En los pasillos de las Naciones Unidas, se reconoce abiertamente que se está viviendo una crisis en las relaciones entre los dos bloques, cuyos resultados son imprevisibles. Los más perspicaces kremlinólogos aseguran que la seguridad de los miembros del Buró Político es para todos ellos, por encima de sus propias rencillas o diferencias, una exigencia indispensable; la primera… sus propias vidas están en juego. No pueden aceptar un precedente fatal.

Tarsis está convencido de que Amary ha previsto esta dramatización planetaria del secuestro. Y que la celebra.