Contrariamente a lo que proclama la prensa, Tarsis está convencido de que Isvoschikov colabora con sus secuestradores: su «proceso revolucionario» se desarrolla sin problemas; el ministro se acusa, confesando y revelando todo lo que sabe… y sin que ni Amary ni su pandilla le toque un pelo. La equimosis que rodea su ojo derecho y que aparece en las fotos polaroid sólo fue el resultado, según él, de un accidente: al despertarle le colocaron con tanta brutalidad o precipitación la mordaza que le hirieron.

A los setenta y un años, se dice Tarsis, un hombre como Isvoschikov, acostumbrado a la opulencia de la «nomenklatura» soviética (a las residencias lujosas, a los chóferes disciplinados, a las reverencias, a la consideración, a los servidores que le preparan las mejores comidas, a los enfermeros que le dan puntualmente sus medicinas, a los médicos que vigilan su tensión arterial, su velocidad de sedimentación y su pulso, a los subordinados sumisos y obedientes), se desmorona al caer entre las manos de un «robot» como Amary: el superior protegido y servido por cientos de subalternos ni sabe ni puede ya vivir solo. Por si fuera poco Isvoschikov, Tarsis no lo duda un instante, ha leído los relatos de todos los hombres de su casta (millonarios o gobernantes) que fueron secuestrados y ha creído —como la opinión pública o la prensa— que las víctimas hicieron frente siempre a sus verdugos con dignidad, resistiendo el «proceso revolucionario» y encarándose a menudo con sus secuestradores. Imagina la primera hora de rapto como si la hubiera vivido: Isvoschikov, amordazado, en el coche que le llevaba de París a Meung-sur-Loire, echando chispas, impaciente por hacer frente a semejantes mocosos que se creían al-capones. Las punzadas del dolor, a causa del golpe, que le devoraban la cara, acrecentaban su rabia. Pero cuando llegó al chalet… nadie le dirigió la palabra: Amary le obligó a bajar a la bodega y a sentarse en el suelo de tierra húmeda, le amarró a la pared con una cadena y le tendió una lata para sus necesidades. Porque Amary, piensa Tarsis, ya había decidido la táctica que iba a emplear, y que se inspiraba en la norma ajedrecística «la amenaza es peor que la ejecución de la amenaza». Isvoschikov es la presa ideal, desorientada, sin preparación para hacer frente a una violencia que no sea puramente brutal. Por eso abandonó a su prisionero encerrado en su soledad; contaba con que el miedo le provocara diarrea y tuviera que utilizar él la lata con frecuencia. No buscaba la humillación, sino la gangrena de sus reflejos. Veinticuatro horas fueron suficientes; al cabo de ellas Amary apareció en la bodega, frío y sereno, con un aparato metálico en las manos, del que emergían tres electrodos. Lo enchufó a la electricidad y un zumbido casi inaudible surgió de la caja.

Isvoschikov, que quizás hubiera soportado una confrontación violenta con sus secuestradores, se sintió desarmado (sin enfermera ni jefe de negociado a su disposición) y, solo, como nunca, ante el miedo, el terror y por fin el pánico. Tarsis está persuadido de que tras años de bienestar y de seguridad las amenazas terroríficas que planeaban sobre su cabeza le hicieron perder toda noción de dignidad e incluso de identidad… y contó, reveló, confesó todo lo que Amary y su pandilla le pidieron y sin necesidad de arrimarle los electrodos… Quizás éstos sólo fueron un accesorio teatral.

Amary, a lo largo de su adolescencia, escribió una serie de notas que quemó todas al finalizar su primer año de Universidad. Una de ellas, redactada dos semanas después de haber asesinado a su madre, estaba escrita en estos términos:

MEMORÁNDUM (CÉCILE)

Once años. Escena: los tres de rodillas.

Antes. Cécile baila, sale sola. Tuberculosa. Sanatorio en los Pirineos. Padre la conoce allí. Idilio. «Romántico» —según Cécile—. Se escriben. En secreto. Antes de la muerte —de Cécile— me enseña un paquete de cartas. Me dice: «Tu padre me quiso», «Quería a la Humanidad», «Quería a todo el mundo». Se casaron. Nací (excr.). Nació Gabriel. Dice: «Tu padre era un verdadero diplomático. Vivía por Suiza».

Hasta mis seis años: padre tímido, juega con Gabriel y conmigo. Paseamos. Pretende adorar a los niños. Relación irracional. Un juego.

«El niño» aparece, luego «Mickey», después «Doña Rosita», la serpiente, y «Teresa». Por fin «los demás».

Padre: persona válida de la pareja. Madre: papel desagradable: organizar la casa, tratar con criados. Padre: viaja, vuelve con regalos. Cécile: riñe. Padre: sonríe.

Constatación primera: padre no responde a preguntas (vida, muerte, sexo, visión del mundo). Quiere parecer tímido. Era impotente. No pregunto a Cécile.

Constatación segunda: Padre y Cécile, nada en común. No se entienden. A Cécile le gusta ser «mujer de diplomático». Astrología. Literatura danesa. Novelas. Poesía. Goethe y Schiller. Lo principal: la seguridad. Su ideal: matrimonio del siglo XIX. Quiere reproducirlo. Padre: Suiza. Guerra del 14: matanza. Dice que es «anarquista». Se disputan: Carole (funcionaria).

Constatación tercera: los adultos que conozco son débiles, cobardes e inmorales. No siento compasión. Rencor, sí. Se acumula contra ambos. En silencio. Cécile: además, sus órdenes de ama de casa.

La escena: Cécile dice: «Ha pasado algo horrible. Poneros de rodillas». Gabriel ríe de so capa. Luego llora. Y ella Reza. Rezamos. Inventa oraciones. Contra «la mujer mala» (Carole). Yo, ya sabía. Hurgando leí cartas antes. Carole llama a padre «mi osito».

Padre no vuelve por las noches. Cuando viene: violencia. Cécile le agrede. Platos vuelan. También sillas. Final siempre igual: tentativa de reconciliación. Padre no se atreve a romper. Cécile: digna de ser abandonada. Padre, paciente. Por fin rompe. Me alegro. Admiro a Carole, entonces. «La mujer mala»: aún no la conozco.

Cécile ve vecinos ladrones de cucharas. Un grado más de su confusión mental. La llevan al manicomio. Visitas. Intenta acercarse. Me sienta en sus rodillas. Me acaricia. Está loca.

Gabriel y yo al fin solos. Me pregunto: ¿se vive para comer, trabajar y dormir? ¿Sólo? ¿Hay otra razón escondida? ¿Sexo? Pero sexo está ligado a la procreación.

Como lo que le gusta a «el Niño». Mucho siempre. Pan con chocolate raspado y mantequilla. Tomates. Patatas hervidas con huevos duros y mayonesa. Pasteles. Tocino. «El niño» obliga a atracarse.

Estudio. La Ciencia: La Gran Unificación.

Padre no viene. Paga cada mes. Olvida a veces el alquiler. Se disculpa. Por carta.

Cécile vuelve tres veces a casa. Curada. Dicen los médicos.

Primera vez: Asegura que los vecinos le envían rayos. Le atacan los órganos internos. Les insulta. Incidente violento. La encierran de nuevo.

Segunda vez: Pretende que Gabriel y yo le quitamos energía sexual. Ataca con un hacha a los basureros en huelga: quieren pudrir sus entrañas. Vuelta al manicomio.

Tercera: Muerte.

Cécile aborrece mis estudios. La Ciencia corrompe. No debo ser diplomático tampoco. Hay mujeres malas. Tengo que hacer negocios de chatarra.

Escribí a Carole. Motivo: persona que había liberado a padre. Admiré sin razón. Carole no respondió. Metí la copia de la carta bajo un papel secante. Cada día que pasaba marcaba una cruz. A los dos meses quemé la carta. Conocí a Carole. Escotada, arribista. Decepción. Me recomendó que leyera a Amiel. Me dio asco.

Robos: robé doce anzuelos. Para Gabriel. Con estratagema. Humillación: no por haber robado, sino por robar tan mal. Dos años después robé un jersey caqui. Lo robé bien. Ya no he vuelto a robar.

Muerte de Cécile:

Llegó a casa con herida. En la cadera. Recogí trocitos de caca de caballo. «El niño» lo exigió. Los hice fermentar en cajas de Petri. Puse un soporte gelatinoso de agar. Las bacterias del tétanos crecieron y se multiplicaron. Test de reconocimiento positivo. Las alimenté con caldo de pollo y azúcar. Siguieron multiplicándose. Cuando hubo suficientes, las pasé por un filtro. Quedaron sólo las bacterias del tétanos. Se las apliqué a Cécile. (Cuando me lo pidió «el Niño».) En la herida. Agonía larga. Me dijo «te cagué». Murió.

«El maestro»

Otro de los escritos que Amary quemó llevaba como título:

CAMPEONATO DEL MUNDO JUVENIL DE AJEDREZ.

INFORME

Y estaba así redactado:

Gané el campeonato juvenil de Suiza. Tenía catorce años. Calificado para el mundial. Automáticamente. Seleccionador Nacional: Alain Mayot. Enamorado del segundo clasificado, Paul Shirley. Intelectualmente. ¿Sexualmente?

Mayot declaró: «Campeonato del mundo… gran oportunidad… Amary es desconocido… sólo ha ganado un campeonato… Shirley tres… tiene veinte años… hace años que es el mejor juvenil suizo… Amary es demasiado joven… Se impone un torneo entre Shirley y Amary… Que el mejor gane… y vaya al Mundial».

Los adultos —sin honradez, sin valor— aceptaron. Protesté. Carta a la federación. Publicada en la Gazette de Lausanne. Dije: «… Esta decisión es un atropello… debo prepararme para el campeonato del mundo juvenil… sin perder tiempo con otro torneo…» Y afirmé: «El dinero de los mecenas como el Señor Mayot ayuda tan sólo a tahúres profesionales. Estos hombres son mediocremente mecenas para poder ser totalmente caciques».

Torneo contra Shirley en Lucerna. El alcalde me llama. He escrito en la prensa carta. Inelegante. Se me vigila. No quiere escándalos. Los adultos hacen causa común. Gané. Todas las partidas. Ni una, tablas. Estoy clasificado para el Campeonato Mundial Juvenil. Ceremonia final. Periodistas. Dije lo que pensaba. Fui descalificado. Shirley fue al mundial. Se me suspendió por dos años. Sin jugar al ajedrez. Adiós al ajedrez. La Ciencia. La gran unificación.

«El maestro»

A pesar de los años que han pasado y de que Alain Mayot ya no es seleccionador nacional —aunque sigue perteneciendo al comité federal—, en los círculos ajedrecísticos se recuerda lo que ha pasado a la leyenda bajo el nombre de «el escándalo de Lucerna». La versión del discurso de Amary ante los periodistas, que actualmente impera, parece demasiado novelesca. Según ella en medio del silencio y del estupor de la sala, éste declaró:

—Voy a contar un chiste. El Señor Don Alain Mayot tenía un lorito que había dejado de hablar y que se consumía cabizbajo. Fue a ver a un veterinario, el cual le propuso un remedio infalible: «Cuéntele cosas agradables y graciosas a su loro». Al cabo de un mes, el animalito había muerto. El veterinario le preguntó: «¿No le administró mi remedio?». «Sí —dijo el Señor Mayot—, le decía que yo soy una bellísima persona, que todo lo hago por amor al ajedrez y que me gustan las mujeres.» Y el veterinario le replicó: «Hombre, es normal que se haya muerto: le ha dado una dosis de elefante».

Lo que Amary no supo es que, tras los dos años de suspensión, figuró en la lista negra de la federación. Y que el encono de Mayot a punto estuvo de destruir su proyecto meticulosamente preparado en el que el campeonato del mundo serviría de base. Nunca hubiera podido llegar a disputarlo si antes no gana el de Suiza: puerta de acceso al ciclo de torneos zonales, interzonales y de candidatos.

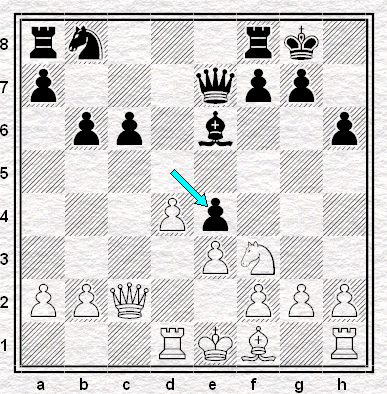

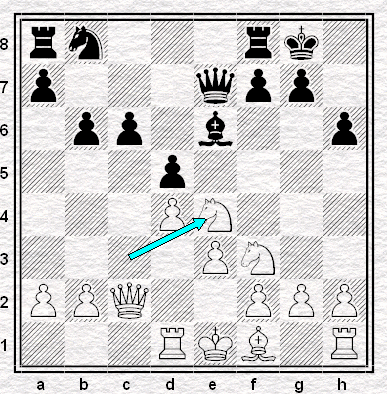

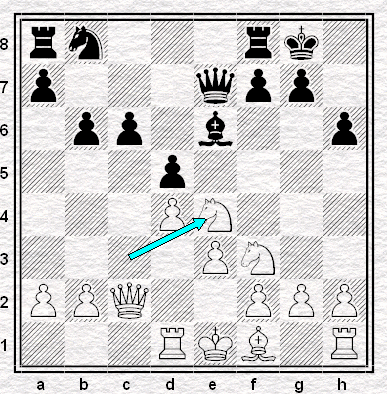

Amary acepta el desafío de Tarsis y toma el caballo (13. Cc3xe4). Un analista dice acto seguido a los periodistas que el campeón suizo se ha puesto nervioso y, lo que es peor, en un momento crucial. Si hubiera aceptado el hecho consumado de que ya ha perdido la iniciativa se hubiera conformado con el empate tras 13.Af1-d3. Pero le urge ganar, pasar al ataque y destrozar el ala Rey de su rival que estima sin protección tras la desaparición del Caballo. No quiere pensar en defenderse, tiene que ganar la partida y forjar el apoteosis previsto. Es un combate revolucionario, es decir, científico, y frente a él se alza un rival con armas absurdas. Si se concentra plenamente, se dice, la victoria no le puede escapar. Ahora sólo juega para ganar y está convencido de que no volverá a hacer ninguna imprecisión.

Pero acaba de cometer otra. La segunda de la partida.

Un simple toque en el nervio ciático de la posición (e4) ha provocado la imprecisión de Amary. Tarsis se dice que es el único que sabe descubrir las fallas de su rival y explotarlas. ¿A quién sino a él se le hubiera ocurrido reconocer la residencia que éste había comprado en Meung-sur-Loire? En efecto, aprovechó el día de descanso entre las partidas diecisiete y dieciocho para presentarse en el lugar donde no dudaba que estaba secuestrado Isvoschikov. Desgraciadamente la mansión estaba rodeada de una tapia de tres metros de altura que impedía examinar el interior. La casa solariega de dos pisos presidía en medio de un vasto parque frondoso y muy bien cuidado. La gendarmería custodiaba la residencia desde el exterior en los cinco puntos estratégicos: a la entrada y en las cuatro esquinas del parque. Los gendarmes de plantón estaban armados y disponían de walkie-talkies. Tarsis admiraba la treta de su rival: ¡Exigir una protección policíaca bajo el pretexto de que temía un atentado! y ¡pedir que cuatro motoristas de la policía le precedieran o le siguieran en todos y en cada uno de sus desplazamientos! Una típica maniobra ajedrecística de diversión. Gracias a la cual se colocaba fuera de la órbita de los sospechosos. ¿Quién podía acusarle del secuestro del ministro soviético? al estar protegido día y noche permanecía automáticamente vigilado, es decir, disculpado. Pero Amary burló la vigilancia y se escapó para raptar a Isvoschikov. A Tarsis sólo le faltaba encontrar la estratagema que empleó para salir por la noche de su residencia sin que los gendarmes le vieran. Tras mil hipótesis la solución se la brindó un funcionario del catastro del ayuntamiento de Meung-sur-Loire.

—Todo el subsuelo de la región está atravesado, como un queso gruyere, por galerías subterráneas, túneles, pasos, minas y pasajes secretos, algunos van a parar al centro de Orleans. Desde la Edad Media se fueron construyendo estos corredores, cuya misión era dar secretas posibilidades de fuga en caso de fuerza mayor a los señores que disponían de mansiones solariegas. Durante la Revolución no pocos escaparon de esta manera a la guillotina. Hoy, hace veintiocho años, los servicios de seguridad pidieron que se tapiaran todas, eran muy peligrosas; los frecuentes desmoronamientos en ocasiones causaron víctimas. Es de suponer que la mayoría de los propietarios las hayan cegado.

Pero no el antiguo dueño al que Amary compró la residencia, un original escultor anarquizante a quien no debería de gustarle que le marcaran pautas.

Por una de estas galerías subterráneas Amary y sus secuaces se escaparon la noche del secuestro, y por ella volvieron con Isvoschikov amordazado dos horas más tarde, piensa Tarsis. Mistificando con ello a los policías encargados de su protección: convirtiéndoles en su mejor coartada.

A Tarsis un cilicio por poco le deja compuesto y sin pasaporte para el seminario, pero sus dotes de agitador religioso a punto estuvieron de provocar un cisma en la Compañía de Jesús.

Si en aquellos tiempos de Orán-español y Caperucita-encarnada España no conseguía transformar la paja de arroz en pasta de papel sin la ayuda de colonos italianos, en materia de cilicios ponía cátedra y daba quince y raya al más pintado. En su imperio no se ponía el sol: el cilicio español, de artesanía, hecho a mano, pero a conciencia por frailes de clausura, se exportaba de las Filipinas a las Islas Marianas pasando por Castellón de la Plana. Esta industria nacional —como la mendicidad— no requería para su desarrollo del menor ingeniero italiano. Es una época en que las Bellas Artes, a pesar de su patriotismo, brillaban más bien por su monotonía que por su imaginación, el cilicio daba lecciones de variedad en fondo y en forma. Los había de todos los tamaños, para todos los gustos, con adornos piadosos o sin ellos, de alambre o de soga, con pinchos o con tachuelas, para la pierna o para la cintura, complicados y barrocos o sencillos pero eficaces. Un arte de vivir presidía su elaboración, un respeto del antojo y hasta de la manía… que hacía que nadie pudiera decir que no encontraba horma para su zapato. Nadie podía sentirse defraudado.

Salvo Tarsis. No los aguantaba. Sólo mirarlos le provocaban náuseas o le hacían chirriar los dientes. Sin rodeos declaró al Padre Benito:

—Yo no lo llevaré.

Y sin embargo el modelo que con tanta piedad como cariño le tendía su director espiritual estaba bordado. A primera vista parecía una ancha pulsera, de muslo, compuesta por una serie de semicírculos metálicos que le daban un aire de escultura de vanguardia. El detalle que transformaba la joya en cilicio lo proporcionaban los cabos de los anillos que remataban unos afilados pinchos, la preciosa pulsera se convertía gracias a ellos en una red de noventa y dos agudos clavitos que, una vez hincados en pleno muslo, hacían sangrar. Hoy se diría que sólo los masoquistas más redomados se pavonearían con semejante adorno. Entonces, para sus compañeros agapitos, el psicópata parecía Tarsis por rechazar el honor de llevarlo. Para el Padre Benito la dádiva del cilicio era el colofón de una etapa brillantemente franqueada por su protegido. Con el cilicio le daba la alternativa en el campo de los mejores. Aquello comenzó así:

—Es el día de la Purísima. Voy a darte una gran noticia. A partir de hoy ya puedes llevar el cilicio. Aquí lo tienes.

Tarsis ya había visto con asco los que lucían los agapitos más veteranos. Sin misericordia replicó:

—No me pondré nunca semejante candado. No soporto el dolor.

—Pero, hijo mío, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No puedes rechazarlo. Es un honor. No todos los agapitos tienen derecho a llevarlo aún. Te servirá para reprimir las tentaciones contra la pureza.

El que no sabía lo que estaba diciendo era el Padre Benito. No se pueden negar las virtudes que posee el cilicio, pero hay una que no puede enarbolar sin engaño: la de ser la heladora del órgano. Por el contrario, los agapitos hubieran podido instruir al viejo y olvidadizo eclesiástico de sus viacrucis mañaneros. En efecto, estos sacrificados jóvenes se ponían por las mañanas el instrumento, lo soportaban a lo largo de la misa y se lo retiraban al volver. Pero entretanto —y váyase a saber por qué, especialmente durante la elevación— padecían de una rigidez y tiesura tal, que muchos temían se le saltaran los botones del pantalón. Por si fuera poco, luego sufrían una amarga resaca que la galería llamaba entonces «un recalentón de huevos». Y es que hasta á las aventuras más nobles se les puede sacar punta.

El Padre Benito tuvo que encureñar toda su artillería de retrocarga para desplegar una cortina de restricciones mentales que le salvaron del apuro. La pasión le cegaba. Se repitió que el desacato y la rebeldía al cilicio de Tarsis era fruto de las heridas que había recibido en Barcelona, y que aún no habían cicatrizado. Ni se preguntó si cicatrizarían un día. Por lo pronto se dijo que comunicaría «más tarde» a los superiores, como era su imperioso deber, el descalabro. «Más tarde» era otra de sus socorridas restricciones mentales.

Tarsis, entretanto, continuaba con el mismo celo (pero sin el consuelo del cilicio) su vida devota. Por las mañanas oía misa en la capilla del Sanatorio para Niñas Tuberculosas, Escrofulosas y Raquíticas. El título se enseñoreaba en la playa de la Malvarrosa sin que sorprendiera a los bañistas. (A éstos tampoco les extrañaba meterse en el mar y nadar con camiseta y pantalón de deporte.) A las asiladas tampoco, quizás porque lo eran y a mucha honra. Al que menos podía llamar la atención el rótulo era al propio Tarsis, que había descubierto otro no lejos del Colegio de San Antón, en plena Corredera Baja que campeaba con orgullo en el portal del Convento de las Madres Teresianas: «Santa Hermandad del Refugio para Señoritas Venidas a Menos». Ahora las señoritas ya no vienen a menos… y ¡así les va a las Santas Hermandades!

En la capilla su presencia destacaba en medio de aquel gineceo de tuberculosas, escrofulosas, raquíticas y monjas. Con el sacerdote que oficiaba, sus relaciones, aunque mudas, eran belicosas, por motivos obvios. Con ellas también silenciosas, pero románticas. Pensaba en su dicha de haber elegido la Compañía de Jesús… porque si no se hubiera enamorado de todas. Especialmente de las que a causa de sus claudicaciones, con mayores quebrantos se arrastraban al altar. Comulgaba, fervoroso, en medio de ellas, y aun sin cilicio no podía impedir que, como a sus compañeros agapitos, el celo le empinara, aguas arriba, su galeote.

Lograba dominarse. Y cuando volvía a la pensión tras la misa procuraba no fijarse en Soledad, que le esperaba en la cocina con el café, tan en silencio como las enfermas en la capilla. Aún no había pronunciado los cuatro votos de la Compañía (disciplina, pobreza, castidad y obediencia al Papa), pero los practicaba con tesón. El cuarto voto —el de obediencia al Papa— escamaba a Tarsis. ¿Por qué la Compañía de Jesús se había impuesto esta insólita y perogrullesca obligación que no necesitaban las demás congregaciones? ¿Tan malas relaciones se tenían con el Soberano Pontífice? Si no pronunciaran este voto ¿se dedicarían a morder las nalgas del Santo Padre o a poner en solfa las encíclicas? Los jesuitas lo hubieran hecho muy bien; la risa de conejo, entonces, les iba como un guante.

Jamás Tarsis se había sentido tan dichoso, bendito, afortunado, feliz y radiante. Ni siquiera junto a su padre en los atardeceres de Ceret, a la orilla del arroyo. Los días, las semanas, los meses pasaban para él en plena exaltación; esperando la ansiada coronación: su entrada en el seminario. Paralelamente a su vida interior, gobernada por una devoción y una piedad constantes, lucía su acción en el mundo. Llevaba el apostolado en la sangre; evangelizaba a sus camaradas con tanta energía que la dirección de la fábrica supuso lo peor: que su pretendida religiosidad sólo fuera la hoja de viña que mal escondía su militancia política. Sus talentos de agitador social, los ejercía con tal ímpetu y resolución que no era raro verle subido en lo alto de los almiares de paja de arroz para dar la buena nueva desde lo alto… que para él era «todo lo alto» y hasta «el altísimo». Desde la cresta incitaba a sus compañeros… a hacer Ejercicios Espirituales en la casa que la Compañía de Jesús tenía en Sagunto. Era una pretensión disparatada que tuvo el éxito que suele recaer sobre la mayoría de las empresas absurdas. Sin embargo, la religiosidad de los obreros de la fábrica en aquella época alcanzaba una cota no lejana del cero absoluto. Antes de que Tarsis llegara a Valencia, poco a poco, sin aspavientos y sin precipitación, los cristos que presidían los talleres para aleccionar a las masas fueron desapareciendo. En un primer tiempo. Luego fueron substituidos por fotos a todo color de amazonas estadounidenses. Se podía afirmar que en algunas de aquellas colmenas de trabajo se rendía culto, como en «las golfas», a Esther Williams en traje de baño. El capellán de la fábrica, al comprobar que no podía catequizar a seiscientos pecadores que sólo soñaban con la pechuga y el bullarengue de la valquiria californiana, revestido de infinita paciencia, se dejó arrastrar a la melancolía. Era, y se daba cuenta, una figura puramente decorativa impuesta por los vencedores tras la Cruzada. Pero de negro y sin malos bigotes. Como paño de lágrimas encontró el regazo de una joven de Acción Católica que, además de consoladora, ejercía en las oficinas de la empresa como responsable de la Sección de Enfermos y Accidentados. A ésta lo que más escandalizaba era la impureza de sus colegas: en ocasiones, en la covachuela que servía de archivo, los voluminosos libros de contabilidad aparecían con huellas y manchas repugnantes: los muy gamberros violaban los anchos lomos de cuero de los libros a través de los agujeros agenciados para su manejo. El capellán y la moza se pasaban el día contándose sus penas. Y las noches de un tirón.

En semejante erial dejado de la mano de Dios la misión a contrapelo de Tarsis de conducir a sus camaradas a la casa de ejercicios espirituales causó un efecto insospechado. Para ella se había preparado con tino: descubrió que las Cortes por unanimidad (era un decir… a «la oposición» a «la minoría» entonces se las conocía sólo de oídas) había votado un decreto-ley que autorizaba a todos los operarios de la nación a hacer Ejercicios Espirituales durante una semana, sin pérdida ni del empleo ni del sueldo. Por si fuera poco, los empresarios estaban obligados a correr con todos los gastos de alojamiento y sermones. A regañadientes la dirección de la fábrica tuvo que aceptar las exigencias de Tarsis.

En un principio sus camaradas no se dejaban convencer y hasta imaginaban que únicamente los mariquitas podían acudir a semejantes novenas. Pero, por fin los más temerarios se decidieron a probar aquella semanita de brazos cruzados que tan graciosamente se les ofrecía ¡Volvieron encantados! Contando con pelos y señales que habían comido como sabañones, dormido como troncos, leído dos novelas del Coyote y vivido como godos en habitaciones dignas de un hotel de tres estrellas (con el tiempo y el progreso los hoteles han llegado a tener seis y pronto los habrá de diez; esperemos que el canon no prospere en el Ejército).

Aquello según ellos no era una casa de jesuitas sino la tierra de pipiripao.

—Y ¿los Ejercicios Espirituales qué es?

—Lo de menos… ¡Mientras el cuerpo aguante!

—Entonces, ¿no te obligan a andar con las cruces a cuestas todo el día?

—¡Qué va! Sólo que un cura viene y te cuenta lo del infierno… y que si Dios por aquí… la Virgen por allá… Pero hablando en plan finolis. Un tipo interesante. Yo no me dormí siempre.

Otro más fantaseador contó de esta manera su semana:

—¡Lo pasé bomba! ¡Nos trataron a cuerpo de rey! Pero al cara del Pedro, el de las embobinadoras, se pasaba los sermones sacándole punta a todo por lo bajines y contando chistes verdes. Nos descalzábamos de risa. El último día para la misa solemne se presentó en pijama y con la marca de un beso que se había pintado con lápiz de labios en mitad del pecho.

Fue el delirio. Toda la fábrica se apuntó. Había cola hasta fin de año. Había quien quería repetir. Para la empresa supuso tal desbarajuste que la dirección solicitó la recomendación del Sindicato Vertical y, por fin, del Ministerio de Trabajo de Madrid para que cesara semejante sangría. Sin éxito, aquellos sanchos habían topado con la Iglesia.

Para la Compañía de Jesús, según las malas lenguas, aquello fue un negocio redondo. Las malas lenguas estaban la mar de bien informadas. Aquella casa de Ejercicios Espirituales de Sagunto, que antes de que el ciclón Tarsis arrasara con la Malvarrosa permanecía cerrada medio año por falta de clientes, colocaba el «completo» de continuo. El hecho llegó rápidamente a oídos de la cúspide de la orden… y es así como surgió la «diferencia» que a punto estuvo de ocasionar un cisma en la Sociedad de Jesús.

Los provinciales de Madrid y Barcelona querían, cada uno por su lado, apuntarse la perla. Pero Tarsis no tenía el don de ubicuidad (contra la opinión de los argentinos). «Madrid» afirmaba que la familia de Tarsis —su tutora— vivía en la capital de España; «Barcelona» se atenía al presente: Tarsis había elegido como domicilio Valencia, capital que hacía parte de la Provincia Tarraconense.

El debate lo iba a cortar de cuajo el propio Tarsis con una de sus célebres espantadas.

Tarsis toma el caballo de Amary (13. … d5xe4) y se dice que no puede perder y que tiene atenazado a Amary: el peón que le regala se le va a atragantar.

Mira el tablero concentrado y satisfecho… y de pronto, entre las piezas, se dibuja una frase, como si sobrenadara en la superficie de un lago: «PERDERÁS».

Cuando cesa la alucinación se acuerda de que en Barcelona, un día, Nuria le besó la palma de la mano, y sintió un calor… ¡tan extraño!… cuando retiró los labios, una cucaracha brotó del centro de su palma; sobre el caparazón del insecto estaba escrita la palabra: «SOLEDAD».