Tarsis estima que Amary, tomándose por el Naponerón del terrorismo, ha planeado el secuestro de Isvoschikov con la misma estrategia con la que conduce sus partidas. «Es tan evidente», se dice.

Durante la agitada luna de miel que vivieron Nuria Roig y Elías Tarsis, el ajedrez, cada día que pasaba, ocupó un lugar más preponderante. Y, sin embargo, tras su fuga de Madrid, no se había acercado nunca a un tablero. Uno de los principios ajedrecísticos enseña que «la amenaza es peor que la ejecución de la amenaza». Tarsis, probablemente, la necesitaba. Por ello, cada vez que se presentaba en un círculo del extrarradio barcelonés, iba acompañado de Nuria. Ésta conocía la escenificación del misterio que su amante había ensayado y puesto en escena: su papel podía parecer que se reducía a sentarse cerca de él y contemplar el desarrollo de la partida. En silencio, su parte era muda. Aunque podía manifestar satisfacción por los desenlaces siempre felices para su hombre. Éste, por cierto, no le enseñó a jugar. No quería reventar el drama. Nuria no le dijo que, sin apuntador, mirando, había logrado aprender las reglas.

En aquellos modestísimos círculos, por lo general refugiados en cochambrosos locales, el sudor y la roña engendraban un adobo varonil que no incomodaba ni a los mirones ni a los jugadores. Todos hombres. La presencia de aquella linda muchachita de diecisiete años tampoco incomodaba. Tan sólo desasosegaba. La miraban con la timidez crónica de los ajedrecistas. A hurtadillas. Pero estaban con cien ojos. Tarsis fingía que los suyos hacían telarañas.

En cada club, Tarsis abría con un entremés: al ping-pong (partidas de cinco minutos) se medía con los comparsas hasta que descubría a los sobresalientes. A éstos les desafiaba en simultáneas. Conduciendo las blancas, se enfrentaba a un mismo tiempo con varios contrincantes, cada uno de éstos en su tablero respectivo. La claque se arremolinaba en torno al tablado. Nuria se colocaba a la izquierda del jugador situado a su extrema derecha según el libreto. Tenía que tener mucho cuidado para que ningún espectador rozara su silla, y mucho menos su espalda o su cabellera. No podía cruzar las piernas y su falda tenía que cubrir sus rodillas. Su mirada sólo podía dirigirse al nudo de la acción o a Tarsis; éste para «concentrarse mejor», de vez en cuando se separaba de los tableros como para verlos en perspectiva. Así verificaba mejor la posición de las manos, los pies, las rodillas y los ojos de su prenda. La concurrencia apreciaba estos entreactos.

Nuria protagonizaba su cuadro con mimo y verismo, mientras pensaba en las ideas tan desconcertantes de Tarsis o bien mientras elaboraba planes para conseguir que fuera feliz. Irrealizables siempre. Escrupulosamente se dominaba a fin de no provocar ninguna ocasión de enfado. Pero en su cara, leía los fantasmas que poblaban su cerebro.

El equilibrio que Tarsis necesitaba para apaciguar su congoja quería encontrarlo en el fiel de dos sentimientos entrecruzados: el éxtasis y los celos. Nuria tenía que seducir a todos los hombres del Universo como la fruta prohibida más codiciable, pero si alguien la miraba o la rozaba, podría atraerla y seducirla, desmoronando así toda su quimera. De cada círculo salía atormentado por el luto de la angustia. Al llegar al hotel, la violenta crisis de celos le cegaba.

Cada momento del ayer de Nuria quería apropiárselo, temiendo que en su pasado ya le hubiera traicionado. Por ello, tuvo que contarle un sinfín de veces por qué robó a su padre las 28.000 pesetas, a qué hora, con qué intenciones y explicar por qué sabía dónde estaba la caja fuerte, y la combinación y las razones de que no la vieran ni la oyeran. Ella le decía la verdad: había leído dieciocho veces Guerra con las salamandras y se sentía rodeada de aquellos animales razonables, eficaces, viscosos, babosos y aterradores que dominaban el mundo y su casa. Su padre era una gigantesca salamandra que se estaba apoderando lentamente de su cerebro aconsejándola y besuqueándola.

Tarsis no quiso leer nunca el libro. Le odiaba y vislumbraba todo lo que de nauseabundo había en él. No era una metáfora abyecta contra los superdotados. Pero exigía que se lo contara. Nuria, muerta de sueño, tenía que responder a sus preguntas sin fin: ¿quién era el capitán Van Toch?, ¿cuándo llegó al lago?, ¿por qué las salamandras torpedearon un crucero francés?, ¿quién era su jefe?, ¿quién le enseñó a escribir?, ¿sabían hablar? Si le decía que se lo contaría todo de nuevo al día siguiente, Tarsis furioso la increpaba: ¿qué tratas de esconderme? Aquel libro pestilencial la había influido más que nunca podría conseguirlo él.

—¡Tendría que quemarlo!

Nuria temía perder aquella novela que había «sustraído» de la Biblioteca de Sitges cuando comprobó que estaba agotada y que el editor de Revista de Occidente (que lo había publicado en su colección Novelas Extrañas en 1945) no planeaba reimprimirlo de nuevo.

Tarsis estaba convencido de que el libro había sido el motor de sus desgracias. Nuria nunca hubiera sabido que se podía «sustraer» un objeto si el libro no le hubiera apasionado tanto… hasta el robo. Luego el «descenso al abismo» era inevitable: robo de las 28.000 pesetas, fuga, caída en «las golfas» y por fin «acoplamiento» con el primer venido. Él. Porque Tarsis hubiera deseado conocerla sin que se hubiera fugado… pero fugándose no obstante; y haberla hecho su amante, sin que lo fuera… pero siéndolo. Tarsis había ganado el concurso de superdotados y sus razones él las entendía.

El libro estaba salpicado de viñetas de su propietario: un círculo dentro del cual figuraban una chalupa, un sol radiante y un rótulo: «Propiedad de la Biblioteca de Sitges». Para engañar al lector y no para disuadir al ladrón. La prueba…

—¿Quién te ha inducido a leer esa peste? ¿Conoces al autor?, ¿a los traductores? ¿Quién es esa Carmen Diez de Oñate? ¿Qué hacen esas dos lagartijas en la portada, ocupando medio mundo? Tengo una paciencia. Reconócelo. Más que Job. Confiesa que el libro te importa más que yo. Te lo digo y lo repito: voy a quemarlo.

—¿Por qué no lo has hecho ya?

Y Nuria, compungida, cogió un día la caja de cerillas y encendió una de ellas. Cuando la llama lamió la portada, Tarsis, furioso, le arrancó el libro y lo pisoteó, para apagarlo. Aunque no había ardido.

—¡Te prohíbo que toques a las cerillas!

Al cabo de cuatro meses, comprobaron que se habían ya gastado 25.000 pesetas. Sólo les quedaban 3000.

—Me alegro. Así es mejor. Trabajaré en un taller y alquilaremos una buhardilla. En los hoteles, todos te miran con descaro.

A Nuria le costó convencer a Tarsis de que podía de nuevo volver por la noche a la oficina de su padre y «despojarle» del dinero que necesitaban. Conservaba la llave de la oficina, la de la caja fuerte, y recordaba el número de la combinación (30 10 30). Juntos viajaron a Sitges. Por la noche, se introdujeron en la oficina desierta sin problemas y abrieron la sobrepuerta exterior de la caja fuerte con la misma sencillez. Las dos llaves habían funcionado. Pero la cerradura no crujió cuando Nuria hizo girar la manivela del pequeño disco instalado en el centro de la puerta. Su padre había cambiado el número de la combinación.

Para Nuria aquello significaba que su padre, más salamandra que nunca, había adivinado que retornaría para robarle. Deliberadamente no le ayudaba, y sin embargo podía imaginar que si volvía al escenario de su hurto era porque estaba con el agua al cuello. Su padre prefería zambullir la cabecita de su hija con su manaza para que se ahogara antes de permitir que le pellizcara su fortuna. Quizás ésta fue la azotaina más dolorosa que nunca le diera su progenitor. Le había quitado los mocos. Para siempre, se dijo rencorosa Nuria. Tarsis, feliz y olvidadizo, comentó:

—Así no le debo nada a tu padre.

El viejo limpiabotas que les había conseguido sus tarjetas de identidad les alquiló una buhardilla en la calle Consejo de Ciento. El dinero que les quedaba se les iba escurriendo sin remedio. Nuria, desesperada, se devanaba los sesos pensando que no podría soportar que Tarsis trabajara como obrero:

—Sería mejor que yo buscara un trabajo. Puedo ser telefonista, o secretaria, o vendedora en una tienda.

Pero Tarsis se enconaba a la idea de que, en su ausencia, otros hombres la miraran, la rondaran, la hablaran, la requebraran, la piropearan, la sobaran, la babosearan, la sedujeran, la enamoraran, se imaginaba idilios o devaneos que todos concluían con ella en la cama chalada, perdida, derretida, aborricada bajo el peso de un seboso boquirrubio, castigador y cachondo.

Y, sin embargo, como la cosa más natural, aceptó cuando Nuria le propuso:

—Haré de fulana y con lo que gane podremos vivir.

Se diría incluso que hasta cierto punto su entrada en filas en el gremio del proxenetismo le sirvió de catarsis. Si los griegos purificaban sus pasiones contemplando obras de arte y en especial la tragedia, él consiguió eliminar casi radicalmente los celos que tanto le perturbaban con su labor de protector. Trabajo de ojeo y rastreo en el primer período.

Nuria se inició al oficio con humildad y modestia en «las golfas», vaciando al tiento y por cinco pesetas al vecino. Tarsis, sentado en la última fila de butacas, procuraba compaginar la visión del programa doble con su misión cinegética. Al acecho siempre a fin de señalar la pieza a su cazadora.

Una noche, a la salida del cine, conocieron a Manuela del Río, una granadina con más de veinte años de profesión, a cuyo espadachín alojaban en espera de juicio en la Cárcel de Carabanchel. Se hicieron muy amigos, tanto que se vino a vivir con ellos. La buhardilla se convirtió en un jardín: las macetas y los tiestos transformaron los balcones en lonjetas enguirnaldadas.

Y Nuria con Manuela se echó al mundo. Universo que tenía como marco los cabarés de la carretera de Sarriá. Ganaban con su cuerpo tales cantidades de dinero que con justicia llevaban el nombre de «mozas de fortuna». Se especializaron en un número al alimón destinado a señores mayores y selectos que sabían apreciar la inspiración de la andaluza y la buena disposición de la catalana.

Manuela giraba a su león todo lo que iba ahorrando; los cuidados del jardín casi le permitían olvidar la mala entraña del reglamento del ministro de Justicia que le impedía visitarle por no ser su esposa legítima. Nuria descubría aliviada un Tarsis al que ya no devoraban los celos. Por las mañanas, a las doce, la Manuela subía tres cafés con churros y los tres juntos desayunaban, en pinganitos. Se les caía la sopa en la miel. Nuria olvidó por completo a las salamandras.

La función de las dos ninfas sólo comenzaba a las ocho de la noche. Las dos se emperejilaban para ella con primor. Manuela enseñó a Nuria a perfumarse, a vestirse con picardía, a peinarse como lo que era. A la una de la madrugada, volvían en taxi. La granadina conocía a todos los porteros con los que bromeaba exagerando su acento andaluz y a los que gratificaba con señorío. Nadie hubiera podido llamarla «mujer de mal vivir».

Tarsis no volvió a hacer preguntas. Nunca supo lo que sucedía a sus espaldas. Ni le interesaba. Tampoco las faenas eran nada del otro viernes. Manuela, por lo general, se encargaba de los masajes de lomo mientras que su coadjutora, en vanguardia, sofocaba por el eje. El número más peliagudo era el de «la tortilla», las dos se enlazaban desnudas, se besaban y gemían, pero siempre temiendo soltar el trapo. Por lo general, conseguían tan sólo reventar de risa cuando el esteta mirón ya se había ido. Y había pagado. Pero muchos tan sólo las alquilaban para contarles sus desgracias. En este caso las confesoras oficiaban sentadas a derecha e izquierda del penitente al cual ni siquiera reconfortaban con un beso. Uno de ellos además tenía la manía de que se disfrazaran con los trajes que llevaba en su maleta.

Tarsis se enfrascó en el ajedrez y se pasaba el día frente al tablero estudiando las partidas de Fischer, Morphy y Steinitz. Nuria tenía la impresión de que no era feliz; constataba que era entonces ella la que tenía que tomar las iniciativas que con tanto ardor él asumía antes. El dinero se amontonaba en un cajón… como si él no lo viera. Ella le compraba camisas, trajes y zapatos; el hecho de que con su trabajo y su cuerpo pudiera pagar los lujos de su hombre la enorgullecía de manera extraña. También le compraba libros de ajedrez así como un juego de marfil… que por cierto nunca utilizó.

Aquel cuento de hadas y de cisnes concluyó sin previo aviso.

Una mañana en que Manuela les sorprendió trajinando bajo las sábanas, las descorrió y acompañó el envite con un indecente masaje del dorso de Tarsis. Nuria, feliz, vivió la excitación frenética de su amante. Y le sorprendió su furor cuando todo hubo concluido.

Cuando Nuria volvió risueña a la una y media de la madrugada en compañía de Manuela, se encontró con una nota de Tarsis:

No he nacido para ser macarra. No quiero acostumbrarme a vivir a costa de nadie y menos de una mujer. No me busques más. Vuelve con tus padres. Hay personas que dicen querer a otra para que éstas al despertarse de su sueño sean más desgraciadas que nunca lo hubieran sido. Estudia como querías antes de conocerme. Haz la Reválida. Olvida estos meses. El Infierno. Pido a Dios que me perdone por el mucho mal que te he hecho.

Y Nuria vio de nuevo cientos, miles, millones de salamandras viscosas repugnantes que la rodeaban.

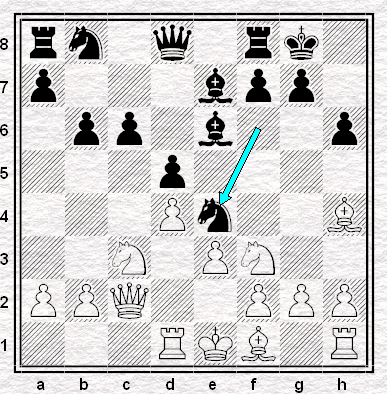

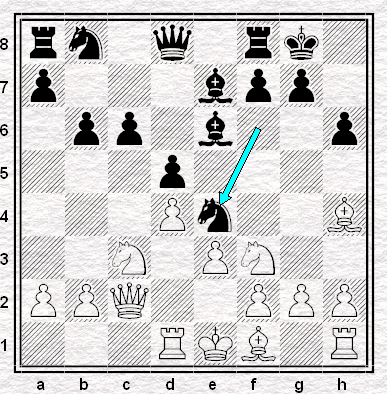

Tarsis con su caballo salta al baluarte inexpugnable del centro: (11. …Cf6-e4) Amary lo había protegido con su último movimiento y sin embargo Tarsis fuerza la posición, la revienta. Ha realizado la jugada para demostrarle a su rival que nada le es inaccesible… Pronto comprueba que es la mejor. Su instinto nunca le engaña. Piensa.