Tarsis en su planilla anota de mala manera la jugada de Amary. En esta hoja, aparecen dos tipos de letra: la primera legible y hasta esmerada con la que apunta sus lances y la segunda, con la que registra los del «asesino», compuesta de garabatos o bien de rayas rabiosamente onduladas. Para Tarsis, designar a Amary por el apodo de «robot» o de «asesino», es apropiárselo, pero escribir su nombre con cuidado le provocaría tanta repugnancia como acariciarle.

En ajedrez, el tabú mejor establecido es el de no tocar; «pieza tocada, pieza jugada» decreta el reglamento del juego, mostrando así el carácter irreparable que adquiere el acto de tocar, si por accidente un jugador roza una pieza, está obligado a declarar «j’adoube», término francés de la Edad Media con el que se imponía solemnemente al caballero su armadura, y que hoy podría significar: «me disculpo», o más precisamente, «compongo», «arreglo» o «acomodo». Para algunos psicólogos, entre ellos el antiguo campeón norteamericano Fine, este tabú del «toque» descubre las dos amenazas que siente todo campeón: la de la masturbación (para estos doctores, la figura que se toca representa un pene: por ello, tras palparla, el jugador pide excusas) y la de la homosexualidad «latente en los ajedrecistas». Estas teorías, para Tarsis, son tan absurdas como escandalosas. La mayoría de los jugadores son del mismo parecer; cabe señalar que durante el torneo de Montreal una poetisa canadiense preguntó a Portisch lo que opinaba de las tesis de Fine, por toda respuesta el campeón húngaro se dio la vuelta y se marchó ofendido. Y no la abofeteó porque era una mujer.

En este orden de ideas, el primer «mano a mano» público entre ambos rivales no pudo ser más ejemplar. La ocasión la deparó el acto del sorteo del jugador que conduciría las piezas blancas en la primera partida. Tarsis, por motivos que se podrían muy bien conceptuar de míticos o mágicos, quería ganarlo para tener con ello la prueba de que la suerte (¿la Naturaleza? ¿la Fortuna? ¿Dios?) estaba de su parte. Amary, con el mismo vigor, anhelaba salir victorioso de esta primera escaramuza por motivos razonables: disponer de la pequeña ventaja que supone jugar con blancas era conseguir una iniciativa desde el primer momento que sabría explotar dando, de entrada, un golpe significativo a su adversario. Cuando, tras los discursos oficiales y los himnos patrióticos, los dos jugadores se plantaron frente a frente, Amary apareció lívido, y Tarsis con la cara encendida. Éste, al fin y por primera vez, estaba frente a frente al hombre que había sacrificado a sus dos ídolos. Amary tomó el peón que le ofreció el presidente de la federación y lo escondió en su espalda, luego presentó a su rival sus dos puños cerrados, uno de los cuales aprisionaba el peón fatídico. Tarsis iba a darle una palmada sobre uno de los puños… cuando detuvo la mano, izó su dedo índice, y con él, suavemente, rozó el puño izquierdo de su rival, donde precisamente había escondido el peón blanco. Este gesto —que dio una victoria simbólica a Tarsis— hubiera colmado a los teóricos que ven en el ajedrez la representación de conflictos narcisistas, pero pasó inadvertido. Fine, quizás, hubiera afirmado que Tarsis, durante la ceremonia, había esgrimido su falo triunfador para sodomizar a su contrincante, pero que, en el último instante, ante el temor de dejarse masturbar por la mano de Amary, logró pasar su dedo a un milímetro de la mano de éste, dando la impresión a todos que le tocaba, cuando en realidad ni siquiera le había rozado.

Los antagonismos familiares y en especial la crisis hijos-padres hallan su proyección en el tablero y las figuras. En el caso de Amary, su infancia podría dar pie a toda clase de interpretaciones.

La madre de Amary ingresó en una clínica privada de las afueras de Nyon (a diecinueve kilómetros de Ginebra) cuando su hijo contaba doce años. Estas residencias, en otras épocas, se llamaban manicomios. Como el padre había «abandonado el hogar familiar» dos meses antes de la hospitalización de su esposa, Marc y su hermano Gabriel, de diez años, se encontraron solos y desamparados en un espacioso piso del centro de Ginebra. Desamparados, es mucho decir: Gabriel ocupó la planta baja y Marc se recluyó solo en el primer piso. [Solo… pero con «el Niño», «Mickey», «el loco» y «los demás».] Las exigencias de la carrera diplomática del padre de Marc habían obligado a éste a cambiar de ciudad, de clima y de escuela casi cada año: al fin tenía la oportunidad tan anhelada de permanecer en Ginebra, tranquilo, con «los demás». Había nacido en esta ciudad, pero sólo había residido en ella durante las breves vacaciones paternas.

Marc se hizo cargo de todos los problemas económicos: su padre le enviaba por correo una mensualidad que permitía a los dos hermanos sobrevivir estrechamente: fragmentaba el peculio en seis porciones que distribuía en seis sobres, cada uno de los cuales apostillaba con un rótulo: «comida», «gas, electricidad y teléfono», «libros», «clínica de Cécile» (a su madre sólo la nombraba por su nombre de pila), «transporte» y «varios». Su padre seguía desembolsando, por su cuenta, las costas del alquiler del piso, pero era tan distraído que hubo meses en que Marc delegaba a su hermanito para que le telefoneara en su nombre a fin de recordarle el renglón olvidado. Fue su meticuloso presupuesto el que le permitió comprobar que el capítulo «transporte» estaría mejor administrado si, en vez de trasladarse a Nyon para visitar a su madre en tren, compraba a plazos dos bicicletas, para su hermano y para él. Aquel ahorro, dado lo ajustado de sus ingresos, supuso un alivio y 38 kilómetros por semana de excursión en bicicleta.

El que su padre, los vecinos y las autoridades no se hubieran percatado (o no hubieran querido enterarse) de la soledad y desatendimiento en que se encontraban los hermanos tras la reclusión de su madre, fue una bendición para Marc. Abandonado, vivía libre e independiente, lo que años más tarde llamaría «en autogestión».

Esta total autonomía no le impidió continuar sus estudios y aun pudiéndose autorizar todas las travesuras de su edad, sólo cometía la falta de falsificar la firma de sus progenitores en los documentos oficiales que recibía o en su libreta de notas de clase. Sin embargo, sus resultados escolares fueron siempre excelentes, aunque nadie los encomiaba. A su hermano no le dictó ni exigió ni siquiera recomendó, una conducta particular, con la única restricción de no permitirle nunca entrar en su dormitorio [a causa de «Mickey», «Teresa» y «los demás»]. El benjamín campó por sus respetos en una dirección que nada tenía que ver con la de su hermano y que le conduciría años más tarde a abrazar la industria cinematográfica con el rango de ingeniero de sonido, tras dos tentativas desafortunadas como director de cortometrajes. Antes de adquirir las bicicletas, Gabriel le suplicó un día a su hermano:

—Todos mis amigos van a pescar al lago… Me he hecho yo solo una caña… pero no tengo anzuelos.

—No tenemos dinero para juguetes. Aquí tienes los sobres. Son tuyos también. Compruébalo.

—En el de «comida» hay muchos billetes.

—Pero tenemos que comer, y hasta el próximo envío de tu padre (nunca decía nuestro padre) quedan aún veintiún días.

—Pues no cenaré… si quieres.

Al día siguiente, los dos hermanos acudieron a un almacén del centro de Ginebra llamado Le Grand Passage. Marc pidió a su hermano que se pusiera a llorar y a implorar «papá», «papá»… «he perdido a mi papá»… Se armó un revuelo imponente y los empleados rodearon a Gabriel. Marc aprovechó la confusión creada para robar doce anzuelos para su hermano. Éste no volvió a reclamar nada; además, gracias a los ahorros efectuados en el capítulo «transporte», pronto dispuso de un pequeño peculio con el que pudo hacer frente a su presupuesto de cromos, tebeos y chucherías.

En el instituto, y quizá para regodearse en su soledad, Marc Amary, en sus exámenes escritos, inventaba citas, textos, autores, ciudades, ríos o teorías inexistentes; aunque también pudiera suponerse que fraguaba estas inocentadas para demostrar a «Mickey» o a «el Niño» que estaba por encima de los estudios que le proponían. Lo cual era cierto. Durante una prueba escrita en clase de Filosofía, que enseñaba un profesor marxista, citó pasajes de la correspondencia entre el yerno de Karl Marx, Pablo Lafargue, y un presidiario británico recluso en Australia, a quien bautizó con el nombre de Robert Ass. Esta mistificación fue la única que estuvo a punto de ser descubierta, cuando el profesor, que quería escribir un artículo sobre el tema para Les Temps Modernes, le pidió las referencias. Su maestro nunca cayó en la cuenta del culo que se escondía tras el presidiario. La imperturbable sangre fría de Amary le permitió administrar una serie de largas cambiadas que le condujeron al final del año donde fue salvado por el gong.

En esta misma óptica, en una ocasión, se presentó en un club de ajedrez hoy desaparecido, «El Caballo del Rey». El campeón de la peña jugaba con cierta fanfarronería ante su corte de admiradores, y Marc Amary, al cabo de una hora de respetuoso silencio, solicitó con infinita modestia al gallito:

—¿Puedo jugar con usted?

—¿Qué edad tienes?

—Doce años.

—Es la mejor edad para aprender a jugar. En el ajedrez, tienes que saber que los libros no sirven para nada, sólo con la práctica podrás perfeccionarte.

Marc abordó la partida con una celada psicológica, avanzó dos peones como sólo hacen los neófitos más inexpertos que todavía ignoran el reglamento del juego:

—Esta doble jugada está prohibida desde tiempos de Matusalén. ¿Tan mal te ha enseñado a jugar tu papá?

Hizo un esfuerzo para ruborizarse. Luego emprendió la partida como ya sabía hacerlo, sin tacha, y dio mate al campeón en veintisiete jugadas. Salió del café antes de que nadie pudiera felicitarle: estas satisfacciones no compartidas eran sus jardines secretos para los que guardaba todas sus complacencias. [Todo se lo contaba a «el loco», pero a escondidas, para que no le oyeran ni «el Niño», ni «los tres cóndores»: eran unos impertinentes que se pasaban la noche jugando al póker en la ventana de su dormitorio.]

A su madre, Marc la trataba con una condescendencia sorprendente, dada su corta edad. La noche en que su padre se fugó, la vio de rodillas rezando «a Dios» para que volviera, pero no lloró; ni tampoco cuando les pidió a Gabriel y a él que se arrodillaran con ella. Mientras que su madre y su hermano sollozaban, él repetía celosamente las oraciones que balbuceaba su progenitora, meditando tan sólo en la razón que conducía a una persona que se había proclamado atea a recurrir a la oración. Esto no lo comprendería jamás.

Durante las semanas que siguieron en las que su madre se hundía en la locura sin remisión, Amary actuó con toda calma, como si las rarezas fueran los hechos más naturales, tanto cuando ella afirmaba que los vecinos le robaban las cucharitas de café como cuando pretendía que los comerciantes intentaban envenenarla con requesón. Tan sólo una tarde, al volver del instituto, Marc dijo a su hermano:

—Los mayores no tienen ni entereza, ni valor, ni honradez.

Ya entonces calaba hondo. Observó que su madre le besuqueaba como nunca lo había hecho antes de la desaparición de su padre. En cuanto tenía una oportunidad, iba a ver volar planeadores, era uno de los pocos espectáculos que podían distraerle de su atención por la ciencia. El día en que su madre fue asilada en la clínica, escribió estas líneas: «Científicos, hasta hoy, sólo enumeran misterios y enigmas. Sin resolverlos. Mayoría de los hombres cree que anuncio de problemas es ya la respuesta. Era industrial termina; comienza era científica. Al fin se darán soluciones. Sin delirios de interpretación.»

Firmó «el maestro» [«Mickey» y «el Niño» se rieron con sorna sobre su cama].

Los secuestradores de Isvoschikov mantienen el enredo e intensifican el «suspense»: han enviado a la Agencia Central de Prensa «un texto de 32 líneas con 90 signos cada una, es decir, el equivalente de dos páginas plenas de periódico». Afirman en él que el protagonista de la revolución es el proletariado de las metrópolis, «clase que nada tiene que ganar al interior de nuestro mundo de producción». Terminan refiriéndose a la «colusión de la Unión Soviética con grupos terroristas que sólo representan al neo-revisionismo armado». A pesar de ello, una vez más exigen, como precio para la liberación de Isvoschikov, el bombardeo por la Unión Soviética de los pozos de petróleo de Arabia Saudita.

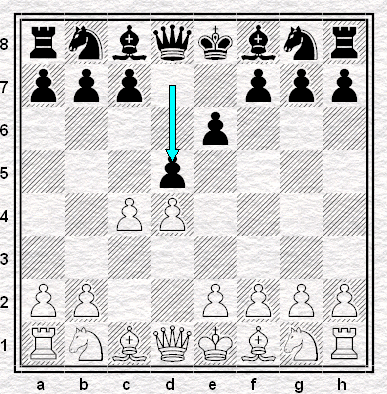

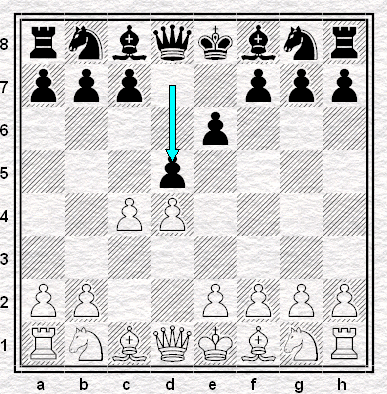

Tarsis, a quien le toca jugar, ha permanecido en su sala de descanso durante todo su tiempo de reflexión, lo cual era hasta este momento rigurosamente insólito. Cuando sale de ella, con la falda de la camisa asomando bajo su chaqueta, avanza decidido hacia el tablero; de pie juega 2. …d7-d5 y da un manotazo sobre el reloj. Amary contempla con satisfacción la jugada: marca, según él, su primera victoria; no sólo Tarsis ha tardado ya más de seis minutos en realizar sus dos movimientos iniciales (sobre los 150 en que debe ejecutar los 40 primeros), sino que ha mostrado así que no está preparado a esta apertura.

La originalidad de este campeonato estriba en que coloca frente a frente dos conceptos del mundo antagónicos: Tarsis es un jugador con temperamento de artista que interioriza la estructura del ajedrez… como la del mundo, pero que, cuando se encuentra confrontado con problemas tácticos, como en este momento, actúa como un técnico. Amary, por el contrario, es un hombre de ciencia que analiza de forma objetiva, fiándose de las estadísticas… pero que frente a situaciones cruciales, sólo puede apoyarse en hipótesis; con ello, el fanático de la lógica se ve obligado a proceder de forma irracional.