Isvoschikov con sus setenta y dos años es el miembro más joven del Politburó, suprema institución soviética que cuenta con hombres como Peche que se dirigen con audacia, aunque no sin achaques, hacia su nonagésimo año de vida revolucionaria. Sus secuestradores no cabe duda de que, al raptarle, sabían que arrestaban al dirigente soviético con más probabilidades de suceder en su día al actual secretario general del Partido, cabeza de la Unión Soviética. En realidad el Politburó cuenta con dos miembros más jóvenes que él: Aliev, que tan sólo tiene sesenta y nueve años, y Solomentsev que acaba de abordar su septuagésimo año de existencia, pero sus orígenes respectivos —el primero es acerbaiyanés y el segundo kazajstanés— les cierran toda posibilidad de acceso a la jefatura suprema del Estado… ruso. La constitución soviética no ha legalizado ninguna pauta ni guía para designar al delfín. El sistema de cooptación que hasta hoy ha prevalecido entre los guayabos del Politburó pudiera crear los más variados conflictos personales e incluso degenerar en pelea a gorrazos por un «quítate-de-ahí-que-me-ponga-yo» del peor efecto para las masas laboriosas.

Con destreza un país comunista ha resuelto el problema de sucesión: Corea del Norte. El secretario general del Partido, el camarada Kim Il Sum (que disputa actualmente al de Albania el récord de permanencia en el mando supremo) ha sido nombrado por aclamación «presidente vitalicio» de su pueblo, gracias a un sensacional referéndum en el que consiguió la envidiable cifra de 100% de votantes a su favor. E insuperable. Siempre atento al bienestar de su pueblo, para evitarle conflictos el día de su muerte, ha nombrado a su propio hijo heredero. En su infalible sabiduría la dialéctica de la historia crea así la figura original y renovadora del monarca comunista, que alía el pasado al porvenir más radiante.

Ciertos kremlinólogos especulan con la posibilidad de que los raptores no pretendan descubrir secretos de Estado comprometedores durante los dos meses de «interrogatorios» a los que están sometiendo a Isvoschikov, sino simplemente convertir a su causa revolucionaría con técnicas de lavado de cerebro al más serio candidato a la toma del poder en la URSS Y gracias a una carambola bien planeada, una vez liberado y adoctrinado, Isvoschikov, aureolado por el prestigio de haber resistido con entereza a sus carceleros, dispondría de un triunfo suplementario para alcanzar en su día las riendas del poder democrático, popular y proletario.

La noticia confidencial que el Servicio de Limpieza del Centro Beaubourg ha consignado a petición de la Federación Internacional de Ajedrez precisa que si bien Amary deja cada día su salón de descanso y su cuarto de baño particular anexo limpios y en perfecto orden, Tarsis transforma sus dos habitaciones en leoneras: los dos taburetes del cuarto de baño espatarrados en la bañera, el bidet con manchas descaradas y sospechosas, la cama del saloncito tan revuelta como si afrontara el asalto de una centuria de gatos, las butacas patas arriba, las servilletas húmedas y a menudo con manchas de sangre, desparramadas por el suelo, sobre el que suelen aparecer prendas interiores pisoteadas y en una ocasión un sostén despedazado. El informe señala asimismo que ha tapado la pantalla del televisor del circuito interior con un cristo metálico clavado sobre una aparatosa cruz de madera negra elevada sobre un pedestal también negro; seguramente para impedir con ello ver la imagen filmada de Amary mientras descansa. La Federación teme que reciba, contra lo pactado, visitas. Los salones de descanso tienen como única misión, la de permitir reposarse al jugador mientras su contrincante analiza frente al tablero. Se especula con la posibilidad de que Tarsis reciba, a pesar del lujo de precauciones que se han tomado para impedirlo, la visita de una mujer que pudiera aportarle una ayuda externa, rompiendo con ello el aislamiento del campeón y el equilibrio de recursos de ambos jugadores.

Elías Tarsis en realidad debería llamarse Komsomol Tarsis si se hubiera respetado el parecer de su padre, que soñaba con festines internacionalistas y campos elíseos del proletariado. La España-una-grande-y-libre donde se guareció a los nueve años no autorizaba semejante cartelón rojo y su tía Paloma le lastró sin remordimientos con un nombre de pila como Dios manda: Elías. Madrid, más que nunca, por aquellos tiempos, no era ni la Andorra donde había nacido ni el sur de Francia, donde posteriormente había vivido hasta la muerte de su padre. Y, a mucha honra, como diría Unamuno.

El concurso de superdotados reunió en Madrid a los muchachos de diez, once y doce años más destacados del país para postular por las diez plazas en juego. Durante las dos semanas de exámenes, el joven Tarsis, que tan difícilmente se adaptaba al pisito de su tía Paloma y a Madrid, tuvo la impresión de volver a la vida. Enclaustrado en las aulas donde tenían lugar los ejercicios escritos, ensimismado en la solución de los peliagudos laberintos como si volara entre el consuelo y la esperanza, alejaba durante unas horas el pajarraco tuerto de la congoja. Se sentía… como si estuviera aún en Ceret con su padre, escuchando su inolvidable acento, mientras que con tanto mimo le explicaba la regla de tres o la geometría, le enseñaba la lista de reyes godos de la Historia de España o le mostraba cómo del grano de trigo se llegaba al pan que comía.

La serie de tests eliminatorios Tarsis los fue desenredando paso a paso: supo encontrar las similitudes entre dos objetos heteróclitos, reprodujo una figura geométrica con ayuda de unos cubos, calculó la dirección del movimiento que provocaban varías palancas imbricadas, evaluó los sistemas que le propusieron, tradujo gracias a un código abstracto frases impenetrables, y resolvió otros jeroglíficos que sólo podían descifrar tarados de solemnidad o superdotados. Al término de este periplo, los veinte jóvenes supervivientes tenían aún que sufrir la última prueba, la única oral.

Cuando Tarsis entró en la sala de exámenes, se encontró con que estaba solo frente a cinco profesores; el que presidía en el centro del tribunal con una cierta solemnidad le anunció:

—Este último examen es una prueba de creatividad. Escúcheme bien: «Nombre todas las palabras que pueda imaginar». Repito: «Nombre todas las palabras que pueda imaginar».

Al tiempo que escrutaba los objetos que estaban frente a él, Tarsis velozmente los fue citando («mesa, silla, cuaderno, vaso, botella, agua, lápiz, corbata, camisa, chaqueta, botón…»); sin parar un instante su letanía temió azorarse, tartamudear y por fin detenerse paralizado por el canguelo… cuando de pronto le vino a las mientes la lista de reyes visigodos que su padre le había enseñado y la recitó de carrerilla, feliz, como si cantara, como si estuviera a su vera en Ceret entre caracoles y cigarras:

—Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodoredo, Turismundo, Teodorico, Eurico, Alarico, Gesaleico, Amalarico, Teudis, Teudiselo, Agila, Atanagildo…

Cuando el jurado le interrumpió en plena nómina, Tarsis adivinó el desenlace. Al Tribunal por lo visto le gustaba el póker.

Gracias a la beca de superdotado, Elías Tarsis ingresó como mediopensionista en el Colegio de los Padres Escolapios de San Antón, probablemente porque a su tía Paloma le encandilaba el hecho de que entre los antiguos alumnos figurara un dramaturgo muy en boga en aquel momento y nada menos que Premio Nobel de Literatura y entre los artistas de la casa el pintor Francisco de Goya y Lucientes. Perdido entre el copioso número de los estudiantes de este establecimiento, en el centro de Madrid, vegetaba al margen, como una fiera extraviada en la jungla que hubiera perdido toda esperanza de encontrar su clan.

Dos semanas después de iniciar su segundo año en el Colegio de San Antón, Tarsis transformó a uno de sus compañeros en su «esclavo». Era un muchacho extraordinariamente obeso que pasaba con su familia extranjera —probablemente francesa— un año en la capital de España, y al que todos llamaban «el francés». Le castigaba a permanecer encerrado durante todos los tiempos de recreo en la última letrina de un oscuro y abandonado subsuelo contiguo al tercer patio: era un retrete a la turca, sucísimo y fétido. Nunca se supo cómo llegó a crear esta relación con su compañero. Durante las horas de penitencia de su «esclavo», Tarsis, como el resto de los alumnos de su clase, jugaba al frontón bajo las arcadas o al fútbol en el patio central, pero cada cuarto de hora corría hacia el antro para cerciorarse de que su prisionero no se había movido de su mazmorra. Precaución inútil ya que su «esclavo» hubiera podido escaparse si hubiera tenido la voluntad de hacerlo. En cada una de sus inspecciones, hallaba una razón de enfado que aumentaba su saña: en ocasiones porque «el francés» no se quedaba pegado exactamente contra el rincón del fondo como se lo tenía marcado, otras veces porque estaba persuadido de que le miraba con guasa o con altivez; cuando sospechaba que su detenido quería quejarse a los superiores y denunciarle, le abofeteaba en el colmo del furor o le zurraba con su correa.

Suponía confusamente —y absurdamente, claro está— que «el francés» era responsable de la muerte de su padre. Concibió hacia él una inquina bárbara que le consumía como un luto profundo: estaba persuadido de que tenía con él más paciencia que Job. Prefería darle las órdenes por gestos punzantes sin dirigirle nunca la palabra y le impedía que alzara la vista hacia él. Cuando el inmundo retrete no estaba a su gusto, es decir, suficientemente sucio y maloliente, se sentía frustrado, como si toda la injusticia del mundo se le cayera encima. Se pasaba las horas de clase embebido en sus maquinaciones para mortificarle como merecía, es decir, cada vez más: con ortigas, con clavos, con su navaja, o atándole para que no pudiera moverse, impidiéndole respirar con una bufanda. A menudo terminaba con infinitas ganas de llorar, sintiéndose solo y desamparado. Esta relación de sumisión entre ambos duró dos trimestres y se hubiera prolongado si Tarsis no hubiera concebido una escalada fatal. Al comenzar el tercer trimestre, apareció por el colegio el hermano menor del francés. Tarsis, como una evidencia indiscutible, decidió hacer de él su segundo cautivo. Pero el pequeño se negó en redondo. Tuvo que emplear toda su fuerza para conducirle a la letrina contigua a la de su hermano. Pero en cuanto se dio la vuelta, su rehén se escapó. Intentó razonarle sin éxito, y cuando de nuevo pretendió conducirle a las bravas a su retrete, el pequeño se rebeló defendiéndose con uñas y dientes. La pelea que siguió fue tan feroz y el encono por ambas partes tan decidido, que un Padre vigilante descubrió el incidente.

Por el hilo se saca el ovillo: la relación que Tarsis había establecido con «el francés» fue desflorada. Se habló de expulsión, lo cual a Tarsis le traía sin cuidado. Pero no a su tía. ¡Adiós Goya, Premio Nobel y Fiestas de San Antón! El Padre Superior, tras recibir a los dos protagonistas, sorprendió a todos con la decisión de expulsar del colegio a los dos hermanos y de castigar a Tarsis con una semana sin merienda. Este fallo fue considerado por éste como un dechado de justicia. Nunca se supo cuál fue el peregrino razonamiento que condujo al Padre Superior a esta disparidad en la pena, como tampoco se adivinaron las razones por las cuales el apellido y el nombre del «esclavo» (¿belga?, ¿suizo?, ¿francés?) fueron borrados de todos los documentos del colegio.

El Padre Gregorio fue el encargado de mostrar el buen camino a esta oveja descarriada. Cuando Tarsis entró en su despacho, se sintió como un gato encerrado y dispuesto a arañar. Pero aquel Padre que tanta fama de rigidez tenía (se sabía que había asistido sin blandenguería a varios fusilamientos en aquellos años que siguieron a la guerra civil, en los que precisamente el Colegio de San Antón había sido habilitado en presidio), sintió hacia el muchacho una complicidad insuperable.

—Has ganado el concurso de superdotados; seguro que podrías jugar muy bien al ajedrez. ¿Conoces las reglas?

—No.

—¿Quieres que te las enseñe?

—No voy a decirle nada sobre lo del «francés».

En aquellos tiempos de fe-esperanza-y-caridad y de catolicismo apostólico y romano, una salida de esta soberbia le hubiera costado muy caro a cualquiera de los alumnos del colegio. Pero aquel levantisco mozalbete le había caído en gracia al Padre Gregorio; con una pasión paternal, no sólo soportó sus desplantes sino que le enseñó a jugar al ajedrez.

A dos pasos de la catacumba de la calle Noviciado, donde los protestantes esperaban sin agazapada la caza del hereje que con tanta devoción se practicaba en los medios de buen tono, Tarsis y el Padre Gregorio mantenían conversaciones perfectamente insólitas para la época en las que a menudo el joven imponía su violencia. Y hasta a veces sus razones.

—Sabes, Tarsis, eres mi abogado del diablo.

—Dígame, Padre, ¿cómo es que de los cuatro evangelistas, tan sólo uno se refiere al buen ladrón? Yo lo que creo es que nada de esto es verdadero.

—¿Por qué me tientas?

—Otra cosa no comprendo: si el Hijo tiene una naturaleza humana, además de la divina, según dicen en clase de Apologética, ¿cómo es que el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, sólo tiene una naturaleza divina?

—Tarsis, tu lo que tienes que hacer es rezar, ir a misa, comulgar…

—Y no pensar… como las beatas… usted lo que quiere es que tenga el mismo orgullo y la misma suficiencia que la mayoría de los católicos.

—Calla, no digas disparates. Eres casi un niño.

—No soy un bebé, ni un idiota: no me puede catequizar con la estampita y el papel de plata como en las misiones.

—¿No crees en Dios?

Y aquel chaval, calculando todos los riesgos de su respuesta, como suicidándose feliz, y adoptando el acento con que hablaba su padre, le espetó lentamente:

—Todo lo que es nauseabundo, y fétido, y sórdido, y abyecto, se resume en una palabra… ¡Dios!

Y eructó sonoramente. El Padre Gregorio pareció más desamparado que aterrado. Hizo una larga pausa y sinceramente le confesó:

—Me sorprendes… Me choca que a tu edad sepas utilizar la palabra abyecto tan correctamente.

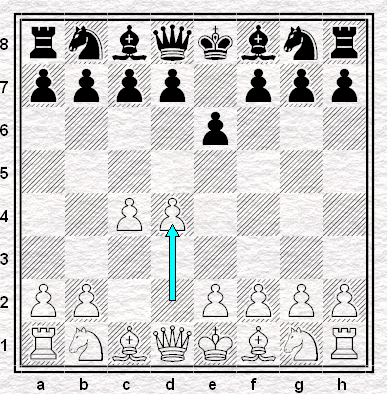

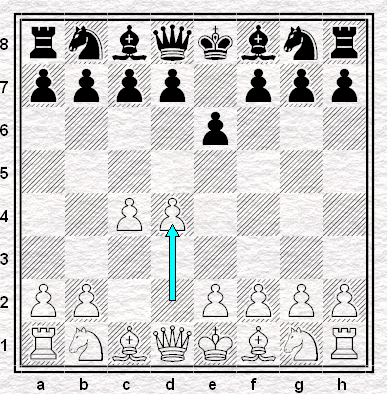

Tras dos minutos y cinco segundos de análisis, Amary acepta el desafio de Tarsis y juega 2. d2-d4 ocupando el centro, controlando e5 y c5 y demostrando que se atreve a adoptar el gambito de Dama, una apertura que no le conviene en principio.

Acto seguido, detiene su reloj y pone con ello automáticamente en marcha el de Tarsis, anota escrupulosamente su jugada en la planilla y clava su mirada, como es ritual en él, entre las dos cejas de su adversario.

Tarsis comienza a reflexionar sintiendo el insoportable peso de los ojos de su rival sobre su crisma. Pero si levanta la mirada y la cruza con la de Amary surgirá el incidente que busca su contrincante para desconcertarle. Sin embargo, es posible que éste le contemple con curiosidad y hasta le admire como a un potro salvaje o como a un carcelero.