9

LA TRAVESÍA

El viaje desde Santander a Buenos Aires fue un respiro para Leles y su padre. Era la primera vez que la chiquita del Val de San Vicente, del modesto pueblecito de Abanillas, veía el mar en su inmensidad, sin vislumbrar tierra firme en ningún horizonte. A veces la nostalgia de sus montañas, de las verdes laderas y los picos nevados la invadía hasta el fondo de su alma. Por las noches, con el suave mecer del mercante, la imagen de su hijo se superponía a la de Paco; a la de Julia y ella esperando en la puerta de la prisión. Pero los amaneceres rojos, con el sol apuntando sobre el mar, le traían la esperanza de una vida nueva en una ciudad hermosa, donde Paco y ella podrían formar una familia normal, con su hijo siempre al lado.

Pasadas las primeras jornadas, donde Merceditas soportó como pudo los mareos y las náuseas que atacaban a todos los que venían de tierra adentro, Leles comenzó a entablar relación con el resto de los viajeros que marchaban a la busca de mejor fortuna, como su padre y ella. Había chicas de su edad de otras muchas regiones. Andaluzas, castellanas, canarias, cántabras. El acento andaluz hacía mucha gracia a la chica de Abanillas, que admiraba el salero y el humor con que a veces se tomaban su desventura. Porque todos esperaban mucho de la nueva tierra. Pero hasta los más humildes, los que escapaban del hambre de la posguerra española, un hambre que Leles no había sufrido, sentían la irremediable nostalgia de lo que dejaban atrás.

Su padre estaba desconocido, más alegre, charlatán y suelto, lejos de la vigilancia constante de Consuelo. Durante los dieciocho días que duró la travesía, Ismael y su hija vivieron en una nube rodeada de agua azul, compartiendo su vida con gentes que unas semanas antes ni siquiera sabían de su existencia. Las penas de los demás mitigaban las suyas.

Al atardecer se organizaban pequeñas fiestas y cada uno cantaba o bailaba lo que sabía. Había un andaluz que al final de cada noche atacaba la canción de Juanito Valderrama El emigrante, que desde un año antes arrasaba en las radios de los españoles:

Tengo que hacer un rosario

Con tus dientes de marfil

Para que pueda besarlo

Cuando esté lejos de ti.

Entonces, el silencio se extendía por el rincón de la cubierta donde se reunían los viajeros de tercera y cada uno se ensimismaba en su viaje interior, en su casa, en su cama, su mujer, sus hijos, su madre, su novia o su amor secreto. Leles, con los ojos empañados, frotaba el anillo de Paco, del que nunca se separaba. Lo llevaba hasta sus labios y allí ahogaba los sollozos y el miedo por el futuro.

Como en todos los barcos de la época, en el Cabo de Hornos se organizaba la fiesta por el paso del ecuador y los preparativos para el acontecimiento se iniciaban tan solo uno o dos días después de la partida.

Con esa disculpa, Merceditas tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades. Diseñó el vestido para la reina del paso del ecuador, en noble competencia con otras mozas y mujeres que cosían bien. Pero ella se llevó un premio.

Medio siglo después de haber cosido el vestido, Mercedes San Honorio se acordaba como si lo hubiera hecho la tarde anterior.

Largo hasta los pies, con mucho vuelo y con volantes. La cintura muy ajustada, enseñando una rosa en la parte alta, que tenía el color a juego con los volantes, también rosas. Era para la reina del paso del ecuador. Fue elegida una muchacha canaria, guapísima, con ojos como achinados. Estaba preciosa con el traje. Cosí más. Una pollera (falda dicen ustedes) de un color que ahora no recuerdo, pero con dos rosas también a juego que se prendían en el hombro.

Uno de los pasajeros que viajaba en primera quiso enterarse de quién había cosido aquel traje. Se acercó a la muchachita de Abanillas y le entregó una tarjeta con el encargo de que en cuanto desembarcaran en Buenos Aires, se pasara por aquella boutique de alta costura. La intención era hacerle una prueba de patrones y costura. Si todo salía bien, quizá pudiera entrar a trabajar en los talleres de una de las mejores tiendas de la capital argentina.

Los éxitos de padre e hija no quedaron ahí. Como había gentes de todos los lugares, se organizaban concursos de pasodobles, jotas y hasta tangos. Leles también cosió un chaleco oscuro para que su padre bailara con ella.

Había algunos aragoneses que cantaban la jota maravillosamente, y también danzaban muy bien. Pero nadie bailaba la jota como mi padre y yo juntos. Ya en las romerías de los pueblos, en el Val de San Vicente, a mi padre le hacían corro cuando la bailaba. Eso fue lo que nos pasó en el barco. Bailamos con tantas ganas después de tanto sufrimiento… En la voz de aquel hombre que cantaba yo me imaginé la voz de Paco y bailé la mejor jota de mi vida, la más feliz y la más triste a la vez. Por Paco, por Ismaelín, por mi padre, por mí. Los pasos se me iban detrás de los pies de mi padre, mientras yo lloraba y reía a la vez. Ganamos el primer premio.

Cuando llevaban ya diecisiete días en el mar, el capitán les comunicó que iban a llegar en fecha y hora. Los nervios se desataron de nuevo en Merceditas, mientras su padre volvía a convertirse en un hombre taciturno, abrumado por las incertidumbres.

En el muelle, después de mucho retraso y de temblar de miedo, no fuera que descubrieran su trampa en la documentación, tardaron aún un rato en encontrar a sus tíos, que les esperaban hacía horas, conocedores como eran de los problemas con los papeles de Leles. Al final, todo salió bien.

Hasta que llegaron a la casa. Habían encontrado un trabajo para Mercedes, pero era de interna, cuidando de una niña. Era una suerte, porque la casa era de muy buena familia. Aunque Leles esgrimió la tarjeta que le había dado en el barco el señor para que se presentara a la tienda de costura, por más que tímidamente intentó hacerse oír, todas las esperanzas de trabajar en el taller de costura se esfumaron más rápidamente de lo que habían nacido.

—No seas tonta, Leles. Tú no conoces este país. A saber cuál será esa tienda.

—Bueno, pero podemos ir a verla. Probar, preguntar al menos. Solo le pido que me acompañe usted.

—No tenemos tiempo, hija. Aquí se viene a trabajar. Además, ¿dónde piensas dormir? Estás mejor interna. Aquí ya somos muchos y hemos acomodado un mueble cama para tu padre. No cabemos más.

Ante la contundencia de los argumentos y la cobardía y el miedo que provocan un país nuevo, la chica terminó por callarse. A los dos días de llegar a Buenos Aires, Mercedes San Honorio Pérez entró a trabajar

en la casa de los señores Padrós Ocampo, en la Avenida Quintana número 189. La niña se llamaba María Rosa y tenía nueve meses. Los padres eran españoles, una buena familia. Allí pasé mis primeros cinco años en esta ciudad, como interna. Dios mío, cuántas veces al día, durante esos cinco años, habré abrazado a esa niña como si tuviera en mis brazos a Ismael. Cuántas lágrimas eché en las espaldas a esa nenita, que era monísima, acordándome de mi hijito.

Solamente Paco, a miles de kilómetros, con un océano de por medio, era capaz de adivinar todo el dolor de su mujercita «mientras cuidas a un niño que no es el nuestro, Leles. Supongo cómo te debes de sentir», le escribía desde la Provincial de Santander.

Aquel Buenos Aires de 1949 era rico, alegre y elegante. Evita Perón estaba en la cima de su apogeo y desde el balcón de la Casa Rosada jaleaba a los descamisados. Su belleza, su sonrisa, su verbo fácil levantaban pasiones y odios entre los argentinos, inundaba las charlas de los cafés bonaerenses, entonces tan parecidos a los parisinos. En las cenas en la casa de los Padrós Ocampo, donde Leles hacía de niñera, también se hablaba de ella, aunque poco delante del servicio.

Por entonces, el servicio solo tenía un día feriado, le dicen aquí, y yo tenía mucho que hacer en ese solo día. Tampoco quería hablar de política con nadie, ni que nadie me preguntara nada. Solo tengo un vago recuerdo de que había algo ligado al fútbol en honor de Evita.

El recuerdo no era tan vago. Tras la visita de la madrina de los descamisados en 1947 a España, en 1948 se creó un nuevo título futbolístico español. Se llamó Trofeo Eva María Duarte de Perón. El objetivo era que fuera disputado cada año por los campeones de Liga y de Copa. El Real Madrid y el Barcelona ganaron los dos trofeos que se jugaron bajo el nombre de Eva Perón.

Mi papá entró a trabajar en una confitería, en Corrientes y Callao, donde ya estaba empleado mi tío. Veíamos a los descamisados por las calles, la alegría por Evita, pero si digo la verdad, yo no tenía tiempo de fijarme en esas cosas. Mi obsesión era trabajar y conseguir dinero para llevarme a mi hijo, ahorrar para cuando saliera Paco.

Entre mi padre y yo juntábamos plata, porque él trabajaba en la confitería y limpiaba un bloque de departamentos. Pobrecito mi padre, lo que trabajó. Yo hacía de niñera y cosía. El día franco, o sea, el día libre —no había fines de semana como ahora— iba a aprender corte y confección. Así, poco a poco, conseguimos ahorrar durante tres años, más las tierras que allí vendieron, para que pudieran venir todos los demás.

LAS OBLATAS, CONVENTO–PRISIÓN DE MUJERES

El antiguo convento de las Oblatas, en la calle Monte número 28, en Santander, fue la prisión a la que llegaron las mujeres del Val de San Vicente desde el cuartel de San Vicente de la Barquera. En el expediente carcelario de Zoila Gutiérrez Pérez se define a las Oblatas como «prisión especial». Regido por monjas, permaneció abierta hasta 1952. Además de a presas políticas, el régimen dedicó la cárcel también a presas comunes, sobre todo a prostitutas.

La documentación del ingreso en prisión de Zoila recoge como fecha de entrada el 3 de agosto y lo mismo sucede con el de su sobrino Paco, aunque en el expediente de Instituciones Penitenciarias la fecha es del 3 de septiembre de 1948.

Fue un 3 de septiembre cuando por fin, tras los días que soportaron en la prisión de San Vicente de la Barquera, días que en la memoria de Teófila quedaron grabados como semanas, una tarde gris y calurosa las mujeres fueron sacadas a voces de los calabozos para ser conducidas de nuevo al camión. Si horrible había sido estar todos hacinados, hombres y mujeres juntos, en las celdas, ahora el miedo a la separación y el recuerdo de los paseos y los fusilamientos de la Guerra Civil sobrecogieron el ánimo de las madres, de las hermanas, de las tías, de las abuelas. Les separaban de ellos. ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer con los hombres? ¿Les llevarían a las tapias de los cementerios?

Uno de los guardias que había llegado a recogerlas intentó tranquilizar los llantos contenidos de ellas, los abrazos de unos y otros al despedirse:

—Vamos, vamos. No es para tanto. Os llevamos a la cárcel y a ellos también. Allí por lo menos no os pegarán —le murmuró por lo bajo a María Cos el guardia.

Quizá estaba impresionado por el ojo morado de la mujer, su cara tumefacta y su aspecto apaleado, pese a lo cual, a sus sesenta y ocho años, sonreía y animaba a las otras. María hizo pasar el mensaje tranquilizador.

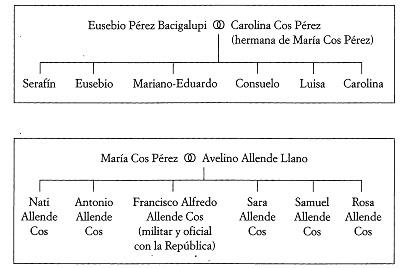

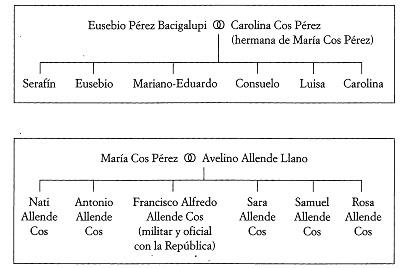

La familia de Avelino Allende y de María Cos —hermana de la madre de Luisa Pérez— permanece en el recuerdo de todos los detenidos al ser uno de los casos en los que la represión se ensañó con más ganas aún de las habituales.

LUISA: No me acuerdo bien, pero tengo idea de que mi primo Alfredo, uno de los tres hijos detenidos, había sido capitán u oficial del Ejército republicano. Recuerdo que cuando regresó del interrogatorio, le fui a poner una mano sobre el hombro y me pidió que no le tocara. La tenía en carne viva. Pero más me impresionó mi tía María, que era su madre. Fue la primera a la que llamaron a declarar. Era ya mayor, tenía casi setenta años. Volvió con un ojo totalmente morado y la cara llena de golpes. Pero ella nos dijo que se había caído por la escalera, para no asustarnos. Después llamaron a Anita [Ana Sánchez del Río], una de Luey a la que le hicieron también el estrepo. A Purificación García, la madre de los del restaurante Bellavista [cincuenta años], que también la pusieron el palo para el estrepo. Luego estaba Elisa Dosal Gutiérrez [cincuenta y ocho años], la tuerta. A esa la pegaron hasta hartarse, pero nunca hablaba. Ni en la cárcel, con todo lo que pasamos.

Sin dramatismos, la memoria de Luisa Pérez Cos desgrana como un rosario los horrores de aquellos días. Pero el recuerdo de su tía María emociona la voz de la hija de Eusebio Pérez Bacigalupi, que hasta ese momento había logrado viajar al pasado con bastante entereza y cierto humor.

De los Allende Cos —hoy todos fallecidos— el sumario del Consejo de Guerra describe lo siguiente:

A partir de 1948 la partida de bandoleros frecuentaba el domicilio del pueblo de Gandarillas en que vivía la familia formada por Avelino Allende Llanos, su mujer María Cos Pérez y sus hijos Natividad, Antonio y Francisco Alfredo Allende Cos, prestando todos ellos apoyo decidido sin que se limitasen la mujer y los hijos Natividad y Antonio a una simple actitud pasiva de obediencia al cabeza de familia, destacándose en particular la actividad de Avelino Allende, de quien tenían referencia los bandoleros, lo mismo que de su hijo Francisco Alfredo, porque habiendo sido estos condenados con anterioridad por rebelión, resultaban compenetrados con las actividades de los bandoleros, prestándoles alimentos y habitación, comentando los atracos efectuados y participando de los beneficios de alguno de ellos; además, Francisco Alfredo proyectó con Eusebio Pérez Bacigalupi y Benedicto Pérez Hoyos el apartarse de la convivencia social, cosa que no llegaron a efectuar.

Una vez que el mensaje de María trascendió entre las mujeres —todas iban a la cárcel, no a las tapias del cementerio—, el silencio sustituyó a los sollozos mientras las trasladaban fuera de la prisión. Abrazadas unas a otras en el camión, sujetando las jóvenes a las viejas o ayudando a las embarazadas, tardaron lo que les parecieron horas y horas en recorrer poco más de cincuenta kilómetros, hasta que llegaron a las puertas del convento de las Oblatas.

TEÓFILA: Abrió las puertas una medio monja, así como «piculina». Había dos plantas, las dos salas de abajo eran de presas comunes y lo de arriba estaba lleno de muchas salas. Éramos unas ochocientas ochenta mujeres, según nos dijeron. Recuerdo un pasillo oscuro, muy largo. Al fondo había una sala cuadrada, llena de boyas como estropeadas. Entrábamos todas en fila, calladas, como si fuésemos soldados. Mi madre iba delante de mí, se volvió y me dijo: «¡Ave María! Fíjate, Teófila, cuántos cerdos no tendrán aquí para darles de comer en esos calderos» (eran artesas, en lenguaje de Castilla, tipo gamellón para dar de comer a los cerdos). Pronto aprendimos que los cerdos éramos nosotras.

Como en el caso de los hombres, las montañesas pronto descubrieron que era mejor estar allí dentro que en el cuartel de San Vicente. En las horas de trabajo y en el patio, las presas políticas compartían espacio con las comunes y las prostitutas.

En el convento–prisión, para irritación de las monjas más rígidas, había una mujer famosa entre las presas por su salero. Pícara y ladronzuela, tenía la gracia de quien ha crecido cerca de los puertos y los muelles, entre marineros. La llamaban la Selina, o la Ferina, y entre sus virtudes destacaba lo bien que cantaba y el humor que le echaba.

TEÓFILA: La Ferina era de Puerto Chico y vendía sardinas con La Tiguera. Cuando las mujeres estaban sentadas en la hora de la comida, la Ferina, con gracejo y buena voz, se ponía el plato sobre la cabeza, como hacía con las cajas de sardinas, y se contoneaba por la sala cantando:

Sardinas frescas, sardinas frescas.

El día de la Merced nos dieron extraordinario

porque nos dieron para postre higos pasos,

higos pasos que estaban llenos de gusanos

que con estas comidas y estos almuerzos

estrechas barriga y alargas pescuezos.

Teófila estuvo presa en las Oblatas nueves meses. Después salió en libertad provisional, hasta el juicio militar que se celebró el 28 de octubre de 1950 en Santander. Le cayeron seis años y un día de prisión, y a su madre, doce años.

Acabado el juicio, madre e hija volvieron a la cárcel y comenzó su peregrinaje por las prisiones de Palencia, Valladolid, Segovia.

Pero en Segovia enfermé de un riñón y me tuvieron que enviar a la cárcel de mujeres de Las Ventas. Mi madre, la pobre, se quedó en el penal de Segovia y tiempo después se reunió conmigo en Las Ventas. Yo estuve encarcelada cuatro años y dos meses, pero mi madre, con más de sesenta años, cumplió seis años de prisión.

Lo peor de la cárcel eran los piojos y los chinches. Todo el día teníamos que estar rascándonos. También era un horror el baño, que no era un baño. Era un cuarto con una taza o una letrina. Depende, los azulejos eran blancos, pero estaban negros de la cantidad de piojos que recubrían las paredes. Y eso que lo fregábamos todos los días.

Las monjas de las Oblatas nos trataban bien, aunque había de todo. Para mí eran mucho más duros los traslados de una prisión a otra, porque los guardias sí que nos insultaban siempre.

Cuando me curé del riñón y mi madre llegó ya a la cárcel de Madrid, estuvimos mucho tiempo cosiendo en los talleres. Hacíamos también paños de ganchillo para la RENFE, como cabeceros de los asientos. Nos daban cincuenta céntimos de peseta por cada paño. Mi madre no volvió a Luey hasta 1954, desde 1948 que nos detuvieron.

PARIR EN LA CÁRCEL

La pasión desatada en el Bellavista y en la cueva de Camijanes entre Luisa y Popeye tuvo sus consecuencias, aunque el día que llegaron a las Oblatas la chica de Gandarilla no tenía ni idea de que se había quedado embarazada. Aún mantenía en su recuerdo el olor de Carlos Cossío, alias Popeye, sus besos, el cariño de hombre que Luisa nunca había sentido de su padre ni de sus hermanos, porque en casa de los Pérez Cos la ternura no fue nunca un primer plato, ni siquiera un postre pequeñito.

Pasados los tres primeros meses y confirmadas las consabidas faltas menstruales, Luisa tuvo que admitir que estaba embarazada. Puede que las monjas se alarmaran e incluso se echaran las manos a la cabeza, pero los embarazos de aquellas chicas solteras —había otra joven entre las montañesas en idéntica situación— no hacían sino confirmar a las sores que aquellas muchachas, donde mejor estaban era en su convento–cárcel, donde se les daba la oportunidad de redimir sus pecados.

Mi hija nació en la cárcel en mayo de 1949, justo nueve meses después de haber ingresado en las Oblatas. A mí me sacaron de la celda para llevarme al hospital a dar a luz. No recuerdo bien cuándo se enteró Carlos de que teníamos una hija. Quizá no lo supo nunca. La verdad, en aquellas circunstancias no tuve mucho tiempo para pensar.

Di a luz en la maternidad de las Oblatas, y una monjita que mandaba mucho y era muy conocida, y amiga de Zoila madre, me mandó a la celda cuando la niña tan solo tenía un mes. Tengo una fotografía de la niña conmigo en la prisión. Tenía once meses cuando dejamos las Oblatas.

Tara mí fueron unos años horribles. Mi madre y yo recorrimos muchas prisiones. De Santander nos llevaron a la cárcel de Valencia solo para una noche. Conmigo venían mi madre, mi tía María y mi prima Nati. Solo éramos mujeres, ellas ya muy mayores.

De Palencia pasamos a Valladolid y allí estuve otra noche. Y siempre con el bebé a cuestas. Desde Valladolid aterrizamos en Segovia y, por fin, en Madrid, en Yeserías, cuando la jefa de la prisión de mujeres se llamaba María Topete[27]. Daba unos castigos… En el comedor pegaba unas bofetadas… Iba vestida de verde, con uniforme. Aquella mujer era algo tremendo. Pero yo nunca protesté. No tengo más recuerdos, porque yo estaba obsesionada con sacar adelante a mi niña. Me pusieron en la cocina, a barrer para redimir condena. Me echaron seis años de prisión y cumplí tres, igual que mi madre.

Al final, a por mi niña vino mi tía Consuelo, la madre de Leles, ha pobre mujer se juntó con Ismaelín, el hijo de Leles y Paco Bedoya, y con Gonzalo, el hijo de Tita y Paco el mellizo.

Recuerdo que la que se las arregló muy bien en la cárcel fue Zoila, la nombraron algo así como vigilante y ayudaba a las monjas.

EN EL NOMBRE DE EMMA

Emma Fernández tenía veintisiete años cuando la bajaron detenida al cuartel de San Vicente de la Barquera. Su culpa, decía el sumario del Consejo de Guerra, era haber abierto la puerta a los maquis y pasarles, con discreción, a una habitación donde Sarasúa les arreglaba los dientes y el dolor de muelas.

Pero a Emma, aquella hija del José Fernández que se reía porque las patadas se las habían dado sobre el bolsillo en el que tenía un pañuelo, había cometido más pecados, según se desprende de los interrogatorios a los que fue sometida. Aunque el asunto no figura en el sumario, sí se guardó en la memoria de su hermano Arsenio, que guarda el recuerdo en el nombre de Emma.

Antes de la guerra había aquí un maestro que enseñaba muy bien y era partidario de los métodos de enseñanza que introdujo la República. Emma era buena estudiante y le encantaba la poesía. Un día llegaron los inspectores que vigilaban la instalación de los nuevos métodos de la escuela, y el maestro, como se hacía siempre, sacó a los mejores a demostrar sus habilidades. A mi hermana le tocó leer un poema de Antonio Machado, y creo que lo hizo muy bien. Entonces ella tendría trece o catorce años. Pues bien, doce a catorce años después, aquella lectura del poema de Machado en la escuela sirvió para que la machacaran en los interrogatorios. Se lo echaban a la cara como demostración de que era roja y había metido a los emboscados en casa.

A José Fernández García y a su hija Emma Fernández Purón les cayeron seis años y un día de condena y cumplieron cuatro. Cuando se los llevaron, Arsenio tenía siete años. No los volvió a ver hasta su regreso a mediados de 1952.

Recuerdo cómo mi madre iba a la Prisión Provincial a ver a mi padre. Siempre me traía un Marca [el periódico] y un bollo de leche. Mi madre tenía unos primos en Santander, y uno de ellos era socio del Racing. Me trajo una fotografía con un cuadro en donde venían los jugadores del Racing que eran los titulares de cada época, con la foto de cada uno.

Después de salir de la cárcel siguieron trabajando. Hasta que vinieron a por ellos. Nos dejaron a mi abueluca Aurora y a mí solos. Mi hermana Delia estuvo menos tiempo en el destierro, porque la abuela se puso mala y los guardias la dejaron volver.

EL DESTIERRO

Si la cárcel fue dura para la familia de Arsenio, lo peor estaba aún por llegar, y todavía hoy son un misterio las razones por las que fueron sometidos a tal castigo. No llevaban más que unos meses reunidos José y Emma con todos en su casa de Abanillas, muy cerca el Corral del Medio donde había vivido Leles, cuando un buen día la Guardia Civil llegó otra vez a buscarles. Traían otra modalidad de tortura, más sutil, más extraña si cabe: el destierro.

Se los llevaron porque consideraron que mis padres no colaboraban lo suficiente al salir mi padre y mi hermana de la cárcel.

Mi madre tendría alrededor de cincuenta años y mi padre cincuenta y muchos. Me quedé con mi abuela Aurora y Delia, que era una mocita ya. Lo peor vino después de la cárcel, con el destierro. Les desterraron porque les consideraron no colaboradores. Se llevaron a todos. No recuerdo si era el año 1955 o 1956. Se llevan a mi padre, a mi madre y a mis hermanas. Para entonces yo ya tenía catorce años. Me quedé con mi abuela, que no la llevaron porque ya estaba impedida, en la cama y no se podía mover.

Arsenio para. No puede seguir hablando. Traga saliva, aprieta los labios, y con los ojos húmedos, solo mueve la cabeza de un lado a otro. Sentada a su lado, Tere, su mujer, pone una mano sobre las suyas y retoma el relato.

Los guardias les dijeron que tenían que bajar al cuartel de Estrada a llevar historias de los vecinos. Tenían que presentarse una vez a la semana para vigilar quién lavaba más ropa, quién cogía más pan del que necesitaba, quién hacía algo fuera de lo normal y delatarlo. Mi suegra dijo que no tenían costumbre de hacer eso en su casa. Y le dijeron: «¡Pues usted verá, pero si no lo hace, lo van a lamentar!». Vinieron y les llevaron al destierro.

Un jeep de la Guardia Civil les recogió una mañana y, con lo puesto y alguna cosa para cambiarse las mujeres, unas horas después les dejaron tirados en Polientes, un pueblo cántabro en el límite con Castilla, frío, despoblado, sin conocer a nadie y sin una sola indicación. Allí no había trabajo, allí eran mal mirados u observados con indiferencia, y allí estaban también desterrados la hermana de Juanín y su marido, el pastor Segundo Bascones, aquel que había luchado con Fernández Ayala en el Frente del Norte.

Para aguantar los meses del destierro, el frío y el hambre, la familia de Arsenio malvendió lo que tenían, algunas tierras y algo de ganado. El chaval de catorce años y la abuela impedida sobrevivieron gracias a la ayuda de los vecinos.

Nuestra salvación —continúa Arsenio— fueron Lupe, la abuela de Pepe el de la taberna, y Florinda, la madre de Ernestina, que nos cuidaron a mi abuela y a mí. Ernestina cuidaba de mi pobre abuela cuando ya estaba embarazada. Hasta que un día mi abuela se puso muy malita, para morirse. Y dejaron volver a Delia del destierro.

Emma, la niña que había leído en la escuela a Machado, que abrió la puerta a los maquis que llegaban con la metralleta en ristre, ya nunca volvió a ser la misma. Ni levantó cabeza ni fue capaz de dar una carcajada feliz en su vida. Su cuñada la recordaría ya siempre, al lado de ella y de Arsenio, taciturna, obsesionada, sin comprender nunca por qué les había tocado a ellas. Rebelándose contra el destino. Murió con algo más de sesenta años sin haber olvidado ni un solo día de su vida el daño que la hicieron.

De lo que tengo un recuerdo imborrable fue del día que volvieron. Había muerto mi abuela por la mañana. Yo iba con una cachurra de leche para entregar al camión. Cuando asomé por delante de la iglesia vi los faros de un vehículo que subía por La Moraleda, por la recta. Crucé y me quedé esperando, porque a aquellas horas no había casi tráfico entonces y no podían ser aún los camiones de la leche. Era un Land Rover de aquellos de la Guardia Civil y paró justo donde estaba yo. Se bajó mi padre. Me acuerdo que se abrazó y preguntó por mi abuela. Le dije que se había muerto ya. Cómo lloraba mi padre —y cómo se emociona Arsenio al recordarlo—. Después de enterrar a la abuela, no volvieron al destierro.

José Fernández, José el de Mero para sus vecinos, el de los pantalones torcidos que decía Escobedo, era un hombre de izquierdas, pero a su manera. Como tanto otros, siendo muy joven se marchó a Argentina. Tenía una gran memoria.

Mi padre leía mucho y tenía una memoria de elefante para todo lo que había leído. Estuvo mucho tiempo en Buenos Aires y en el campo. Tenía la cara desfigurada de una patada que le dio un caballo. Estuvo mucho tiempo inconsciente. Como no tenía noticias de él, mi abuela fue a Comillas a consultar a una bruja que era famosa. Y la bruja le dijo que había tenido algún problema, pero que tendría noticias. Y acertó.

Formaba un contraste tremendo con mi abuelo, que era un cruzado, con una fe caballuna en la religión. Como mi madre, también muy católica pese a lo que pasó. No recuerdo bien si esa fe tan profunda se la traspasaron a mi hermana Emma. Pero da igual. Creo que mi hermana con la cabeza podía perdonar, con el corazón sospecho que nunca lo hizo.

EL MISTERIO DE ZOILA

De entre todas las mujeres de Las Carrás, Zoila Gutiérrez Pérez, la hija mayor de Florencio e Hilaria, nacida en La Habana, la que se casó con Vidal Hoyos, el hombre de las muchas amantes, la madre de Zoilina, Requena y Vidalín, fue la más misteriosa.

Si las mujeres de la casona del cruce de caminos ya guardaron secretos sobre su vida, sobre los años finales de Zoila madre hay un pacto de silencio que también respetaron su único hijo, Vidalín, y desde luego, su hija mayor, Zoilina, como si este fuera el único secreto que aún comparten, tan alejados como quedaron en todo lo demás.

En la primavera de 1948, un par de meses antes de que Hilaria y Zoilina embarcaran rumbo a La Habana, Zoila llegó a Las Carrás procedente de Logroño. O al menos eso es lo que declaró en el cuartel de San Vicente aquellos terribles días de finales de agosto y principios de septiembre. Otros mantienen que volvió de La Habana. Llegó para

residir con sus hijos en el caserío llamado Las Carrás, en compañía de sus hijos, su madre Hilaria Pérez y sus sobrinos Francisco Bedoya y Teresa Bedoya, que ya habitaban en el caserío. A su llegada se enteró por su madre de que allí paraba un bandolero llamado Juan, el que tenía una habitación en el piso altote de la casa, allí comía cuando estaba en el domicilio, siendo la declarante, su hija Requena y su sobrina Teresa las encargadas de hacerle comida y de atenderle en cuanto precisaba.

En esa misma declaración ante el teniente Agustín Miguel Jurado, que se apuntó todos los tantos de la operación, Zoila aseguró que no les pagaban nada por «la estancia de dicho individuo, pero sabe por oídas que había estado en casa del señor cura de Serdio. Que igualmente oyó decir a Juanín que a Popeye tenía que matarlo por imprudente».

Fue más hábil que su sobrino Paco —o menos torturada—, que había declarado que «Juanín, tanto a su abuela Hilaria Pérez como a su tía Zoila, les daba mucho dinero, sin que nunca precisara cantidad».

Desde aquella mañana que la subieron al camión en compañía de su hija Requena y de Paco, junto a los otros vecinos del Val, ella siempre sintió que caminaba al matadero sin haberlo comido ni bebido, como su hija Quena, que con tan solo veinte años tuvo que pasar por el mismo calvario que su madre. Aunque declararon por separado, Requena respaldó la versión de Zoila madre al asegurar que «habilitaron una habitación con cama para el bandolero Juanín, y ellas eran las encargadas de prepararle la comida y de atenderle en lo que precisase. Que por estos servicios no percibían retribución alguna».

Nada más cruzar las puertas del convento de las Oblatas, la hija menor de Hilaria Pérez decidió que si no había otro remedio, cumpliría el castigo de su destino o de la extraña justicia de ese país, pero ella no estaba dispuesta a malgastar más tiempo del necesario ni en quejas ni en esperas hasta que saliera el Consejo de Guerra. Si había posibilidad de redimir condena, mejor. Si no, pues también.

Con el carácter propio de las mujeres de Las Carrás, Zoila se encargó de hacer saber a las monjitas que tenía dotes de mando y organización, y las convenció de que lo suyo allí dentro era un maldito accidente y de que estaba dispuesta a colaborar en todo lo que fuera necesario con tal de acabar aquello cuanto antes y de la mejor manera.

Aquella mujer de cuarenta o cuarenta y dos años, que se confesaba de profesión «S. L.» —sus labores—, se ganó en pocas semanas la confianza de las monjas con más influencia, que le encargaron tareas de control y ayuda, nombrándola «ordenanza de interior» en la prisión. Además de esos trabajos, rápidamente utilizó las habilidades de las mujeres de Las Carrás con la aguja para hacer saber que cosía, y bastante bien. Por eso se dedicó a redimir condena por «prestar servicios meritorios en la confección de vestidos y ropas para los niños internados con sus madres en este establecimiento», tal y como constaba en su expediente carcelario.

Fue sentenciada en el Consejo de Guerra del 28 de octubre de 1950 a seis años de prisión menor, por «delito de encubrimiento a bandoleros», pero tenía abonados de prisión preventiva dos años «bisiestos».

En octubre de 1951, gracias a los trabajos de redención de condena, dejó la cárcel. Poco tiempo antes había salido su hija Requena. Pero solo por unos días. Volvieron a ingresar el 21 de ese mes, cuando se hizo firme la condena del 29 de diciembre de 1950, después del Consejo de Guerra.

Por fin, el 6 de septiembre de 1952 dejó la Prisión Provincial —adonde había sido trasladada desde las Oblatas el 9 de junio de 1951— por haber cumplido su pena «con exceso». Nunca regresó a Serdio. Se quedó en Santander y desde allí buscó trabajo en San Sebastián.

Un día, cuando Vidalín estaba haciendo la mili en el campamento del Carrascal,

mi madre me llamó para despedirse. Se iba a Cuba. Nos despedimos por teléfono. Fue un mal día. Nunca más la volví a ver.

El rastro de Zoila Pérez Hoyos se perdió en La Habana, porque por algún otro misterio de familia, su hermano Fidel, aquel indiano que se alejó de las mujeres de Las Carrás con tan solo diez años, accedió a pagar su viaje a petición de la abuela Hilaria y de Zoilina, pero puso como condición no tenerla cerca.

La losa que pesa sobre su memoria la selló una tarde del mes de julio su hija Zoilina, en el atardecer de Benidorm, cuando sentenció:

Mi madre tuvo un final que nunca, nunca contaré.

De la mujer que nunca se supo cuándo nació —ni en su documentación carcelaria ni en su expediente aparece su fecha exacta de nacimiento, y en sus declaraciones en los interrogatorios unas veces declaraba cuarenta años y otras cuarenta y dos—, tampoco se supo cuándo murió. Ambas cosas sucedieron en La Habana.

LA SENTENCIA

Aquellos hombres y mujeres que, recluidos en la Provincial y en las Oblatas, no sabían qué iba a ser de su vida, qué hacer con sus familias, con sus hogares, con sus ganados, se enteraron de lo que les deparaba el destino a finales de octubre de 1950, dos años y dos meses después del amanecer del día de los Mártires de 1948.

Todos ellos fueron acusados de dar apoyo y cobertura a un grupo de «forajidos». Así se recoge en la sentencia del Consejo de Guerra del 28 de octubre de 1950, celebrado en la plaza de Santander, y presidido por el teniente coronel de Infantería, don Ramón Mucientes Duran.

El texto comenzaba por recordar los actos de pillaje y los atracos de los «forajidos» a los que ellos habían tenido acogidos en sus casas.

En fecha no bien determinada, pero aproximadamente desde el año mil novecientos cuarenta y seis, merodeaba en la provincia de Santander un grupo de forajidos dedicados habitualmente a la comisión de atentados contra la propiedad privada, actos de sabotaje y otras actividades de carácter subversivo, siendo portadores de armas de guerra tales como fusiles, ametralladoras ligeras, bombas de mano y otros explosivos, viviendo normalmente fuera de la convivencia social, aunque circunstancialmente vivieron en núcleos urbanos, aunque siempre supbrelidiamente [literal], ocultándose de las autoridades y de toda persona que supusieran podía delatar sus fechorías, de esta partida formaban parte de una manera cierta los individuos siguientes: Juan Fernández Ayala, alias Juanín, Marcos Campillo Campos, Hermenegildo Campo Campillo, Manuel Diez López, Carlos Cossío a) Popeye, Santiago García Bueno, Segundo Calderón Pérez, alias Gandhi, Ceferino Ruiz, alias Machado, Daniel Rey Sánchez, un individuo apellidado Guerrero, alias el Tuerto, y otros individuos, algunos de los cuales han muerto en encuentros con la fuerza pública y otros se encuentran en ignorado paradero y declarados en rebeldía en este procedimiento. Los citados individuos, entre otros hechos delictivos, verificaron los siguientes: el seis de abril de 1945, en el pueblo de Reocín (Santander), asaltaron las oficinas de la Real Compañía Asturiana de Minas, apoderándose de OCHENTA Y CUATRO MIL PESETAS; el dos de junio del mismo año en Espoblado, en la carretera de Santander–Oviedo, atracaron a los vecinos de Roiz y Cabezón de la Sal, Gerardo Crespo Arce y José Pérez Díaz, arrebatándoles DIEZ pesetas al primero y VEINTE al segundo; el nueve de septiembre del mismo año, atracaron al vecino de Roiz Eduardo Sainz Díaz, a quien despojaron de CINCO MIL PESETAS; el ocho de diciembre de igual año atraparon al vecino de Potes José Maestro Bedoya, a quien despojaron de DOS MIL NOVECIENTAS PESETAS; el diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y seis, en el punto denominado La Cuesta, fue averiado con una carga de dinamita la columna número 23 de la línea de conducción de energía eléctrica de la empresa Electra de Viesgo; el diecinueve de julio del mismo año atracaron al vecino de Camijanes Domingo Cuarta González, a quien arrebataron CATORCE MIL PESETAS; el siete de octubre del mismo año fue averiada la columna número 830 de la línea de energía eléctrica de la Electra de Viesgo; el cuatro de diciembre del mismo año, atracaron al industrial de Serdio (Santander) Tomás Álvarez Cárabes, apoderándose de CUATRO MIL PESETAS en metálico y mil en géneros; el día ocho de igual mes y año atracaron la casa de Correos de Novales (Santander), apoderándose de NUEVE MIL PESETAS; y dos días más tarde atracaron al vecino de Mercadal Adolfo Rubio Gutiérrez, apoderándose de CINCO MIL CINCUENTA PESETAS; el dieciséis de diciembre del mismo año penetraron en el domicilio de Francisco Falla Torres, en el pueblo de Labarces (Santander), apoderándose de VEINTISIETE MIL PESETAS; el día seis de marzo del mil novecientos cuarenta y siete atracaron al industrial del pueblo de Hinojedo Manuel Blanco Acebal, a quien robaron cinco mil pesetas; el dieciséis de abril de igual año, penetraron en el establecimiento propiedad del vecino de Mazcuerras José Gutiérrez del Anillo, apoderándose de CINCO MIL PESETAS; el diecinueve de mayo del mismo año, atracaron al vecino de La Acebosa (Santander) Ricardo Sañudo Cano, apoderándose de TRESCIENTAS SESENTA PESETAS; el veinticinco de mayo de igual año atracaron el establecimiento del pueblo de Helguera, a José Fernández Martín, apoderándose de CUATRO MIL PESETAS; el veintiocho de mayo del mismo año atracaron al vecino de Cóbreces Juan Fernández Martínez Sierra, a quien robaron MIL SEISCIENTAS PESETAS; el trece de junio de igual año, atracaron al vecino de Sopeña Eduardo Bustamante Cacho, apoderándose de diversos artículos alimenticios; el veintinueve de junio del mismo año, en Despoblado, atracaron al vecino de Madrid Cristóbal Carnicero Guerra, apoderándose de TRES MIL DOSCIENTAS PESETAS; el veintisiete de octubre del mismo año, atracaron el establecimiento de la vecina del pueblo de Pedrero Francisca Ortiz Vélez, apoderándose de dinero y efectos por un valor de CUATRO MIL CINCUENTA PESETAS; el veintidós de noviembre de igual año, atracaron al industrial del pueblo de La Revilla Jesús Vázquez Rodríguez, a quien despojaron de CATORCE MIL PESETAS y efectos valorados en MIL QUINIENTAS; el día veintiuno de noviembre del mismo año, atracaron al vecino de Roiz Jesús Odriozola Gutiérrez, apoderándose de TRES MIL QUINIENTAS PESETAS en metálico más licores y efectos valorados en DIEZ MIL NOVECIENTAS; el trece de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho atracaron el establecimiento del industrial del pueblo de Lamadrid Federico Lavín Ruiz, apoderándose de CUATRO MIL CUATROCIENTAS PESETAS, más alimentos y efectos diversos; el diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho atracaron el establecimiento que en el pueblo de Ruiloba tiene Teresa Poo García, a quien despojaron de DOS MIL PESETAS, alhajas y artículos diversos; y el mismo día y en la misma localidad atracaron al vecino Elías Escalante, apoderándose de DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS. Los daños causados a la Electra de Viesgo por las destrucciones efectuadas en su línea suponen SEIS MIL CUATROCIENTAS PESETAS.

Para la realización de los hechos criminales antes indicados, los bandoleros contaban con una amplia red de cómplices que prestaba sus domicilios para guarida, servían de enlaces, facilitaban víveres y estaban asiduamente implicados en las actividades de los forajidos, y también contaban con el simple auxilio de otra serie de personas que, sin estar directamente implicados en la vida de los atracadores, les proporcionaba de mejor o peor grado elementos de diversa índole, con lo que ayudaban a permanecer al margen de la ley; unos y otros presentes en el procedimiento han desarrollado las actividades cuyo detalle se específica en los resultados siguientes: […]

Sigue la relación de los pecados de cada uno de los vecinos juzgados. Las condenas oscilaron entre los veinte y los cuatro años de prisión. A Paco Bedoya, el amor de Leles, le cayeron doce. Tenía veintiún años el día en que se enteró de que su reencuentro con su hijo y su futura mujer en Buenos Aires estaba aún muy lejano.