4

EL ADOLESCENTE ENAMORADO

Mientras Juan Fernández Ayala escapaba al monte y se iba acostumbrando a la vida de la Brigada Machado en los Picos de Europa y en las tierras del Valle de Liébana, a poco más de treinta kilómetros un adolescente de apenas catorce años, enamorado, feliz y fantasioso, recorría cada mañana la distancia entre Las Carrás, su casona, y Gandarilla.

A primera hora, de madrugada, a Paco le despertaba la abuela–madre Hilaria.

—Arriba, Paquín, hijo. Tienes que arreglar la cuadra y echar de comer a las vacas antes de irte. Date prisa, que ya sabes que a Eulogio no le gusta que llegues tarde a la carpintería.

—Ya voy, abuela, ya voy. Déjeme que desayune algo…

El mayor de los primos Gutiérrez se despabilaba el primero, seguido poco después por su prima Requena y su madre. La abuela Hilaria se levantaba antes del alba para encender el fuego y poner la achicoria a calentar, mientras preparaba las arepas o la torta perrilla de maíz sobre la placa de la lumbre, al tiempo que calentaba un poco de leche.

El olor de la harina de maíz tostada se extendía por la casa, mientras Paco sacaba las vacas al prado y luego se lavaba en la palangana. Tras desayunar deprisa, se metía en los bolsillos del mono —«del buzo», decían ellos— un poco de pan y queso envueltos en papel de estraza.

De buen humor, cantando y con el abundante pelo mojado y bien atildado, se montaba en la bicicleta —otra de sus pasiones— y emprendía el pedaleo cuesta abajo hacia la Torre de Estrada, cruzaba la carretera, giraba a la derecha y enderezaba hacia Portillo, derrapaba ligeramente a la izquierda y apretaba fuerte los pedales de la bici, cuesta arriba, hacía el cementerio, donde asomaba la antigua cúpula pregótica de lo que fue una iglesia en la Edad Media.

Cada mañana pedaleaba con todas sus fuerzas, y eran muchas las que le daban sus ya largas piernas. Se alejaba de Las Carrás tan solo por unas horas y atrás quedaban la abuela Hilaria, su tía Zoila y su madre, Julia. Las tres sin marido en casa, hartas del hambre de la posguerra, cansadas de ser el blanco de las miradas de las mujeres que han ganado la guerra, de las chicas de las aldeas que acogen con entusiasmo la nueva doctrina que predica el régimen: sometimiento al marido aunque te muela a palos, aunque llegue borracho cada noche y haya que limpiar la vomitona del vino en las sábanas.

Paco oía esos comentarios en casa y le molestaban. Su padre era un tarambana, no había dudas, pero cantaba muy bien. Y había que reconocer que su madre y su abuela también tenían lo suyo y mucho carácter. No terminaba de entender a las mujeres de la familia, pese a lo que las quería. Trataba de no pensar. Desde que su padre y su tío no estaban, él era el hombre mayor de Las Carrás. Fidel y Vidalín iban a la escuela y él debía ganar alguna perra.

Gracias a los contactos de la bisabuela Gregoria, Eulogio, el carpintero de Gandarilla, le había admitido como aprendiz en la carpintería. Aunque Eulogio era algo gruñón, según el criterio de un adolescente, lo poco que le pagaba daba para ayudar a la debilitada economía de Las Carrás y guardarse algún real. Ahora que estaba enamorado soñaba con comprar alguna cosita a su Leles.

Con Merceditas en su cabeza, Paco llegaba al alto de Portillo de Abajo sin hacer caso de la niebla que colgaba de las laderas, del chirimiri que le calaba los pantalones, de las manos empapadas que resbalaban por el manillar de la bicicleta, cuyos mangos de goma estaban agrietados y la herrumbre asomaba por los bordes.

Si el día era de ventisca o temporal, si soplaba el gallego con tanta fuerza como para hacerle perder el equilibrio en la bicicleta, se iba andando o se subía en la carreta de algún paisano. Algunas mañanas, al llegar a Portillo se encontraba con Agustín, otro vecino con buenas manos para la carpintería, que iba a ayudar al taller de Gandarilla cuando el trabajo apretaba.

En las aldeas del Val de San Vicente pronto se supo de las manos primorosas de Paco Bedoya para trabajar la madera, tan primorosas como las de las mujeres de Las Carrás para bordar y coser. La ebanistería era un oficio que venía de antiguo entre su familia.

En los siglos pasados había sido ya tradición en la estirpe de los Gutiérrez trabajar y vender bien la madera. Esa antigua costumbre, nacida antes que el bisabuelo Facundo, permitió a la bisabuela Gregoria hablar con Eulogio, el de Gandarilla, que algunos favores les debía. Así fue como el chico llegó al taller para aprender un oficio en el que apuntaba maneras. Así fue como empezó a recorrer un camino, de Serdio a Gandarilla, pasando por Estrada y Portillo, que andando el tiempo marcaría su vida.

Empapado de sudor, a Paco le daba tiempo a pararse a la entrada de Portillo de Abajo, camino del taller. A veces descansaba de la subida junto a la modesta cúpula del cementerio, antes de llegar a la plaza. A la altura de la casa de Juan el de La Potra, echaba un vistazo hacia la taberna de Alfredo García, la mejor tasca de los alrededores para los encuentros, el chateo y el cotilleo. O para hablar de la última ternera parida y de otras cosas que al joven Bedoya se le escapaban, pues los tertulianos bajaban la voz cuando el chico entraba a comprar tabaco. A esas horas de la mañana ya paraba algún cliente a tomar la copa de blanco de mistela. Con todo, a Paquín le daba tiempo a lanzar una mirada a los chicos del pueblo, que se preparaban para ir a la escuela de Abanillas.

Paco les observaba. Aquellos niños ya no iban a clase con la alegría de cuando estaba el maestro Palma. Ahora estaba la sobrina del cura, don Santos. Lo de Palma sí que había sido una cacicada del párroco de Abanillas. Habían pasado unos años, pero la gente seguía comentando el asunto. La historia de Palma, el buen maestro llegado de la meseta, aún daba para mucho, sobre todo cada vez que la sobrina del cura —o lo que fuera— cometía uno de sus garrafales errores con la gramática o las matemáticas ante los chicos.

ERNESTINA Y EL MAESTRO PALMA

Desde su casita de Abanillas, en el barrio de la Pinera, por debajo de la iglesia y de la bolera, Ernestina Domínguez Gutiérrez observaba pasar la historia de su pueblo con una inteligencia y una bondad naturales que siempre le reconocieron sus vecinos. Amiga de Leles y de su familia desde la infancia, la vida convirtió a Ernestina «que es divina», de acuerdo con el eslogan que siempre le aplicó Leles desde Buenos Aires, en cronista involuntaria durante décadas.

Menuda, ágil, de noble cabello gris, con unos ojos vivos y amables, un poco más oscuros que su cabello, es capaz de entornar los párpados y trasladarse a medio siglo antes, como si aún estuviera viendo al maestro Palma, que llegó a hacerse cargo de la escuela después de la guerra. Estuvo primero solo unos meses, y desde el principio al padre Santos, Dios le haya perdonado, no le cayó bien.

Antes de la guerra tuvimos un cura maravilloso que murió en el atentado de la bomba del barco en Santander. Después de aquel cura vino don Santos, con el que todo tenía que ser a base de bastón. Desde el principio la tomó con el maestro Palma. No me acuerdo del nombre, porque todo el mundo le llamaba por el apellido, Palma.

El maestro tenía que mantener a un hijo subnormal, además de otros cuatro niños, a su mujer y a su suegra. Los primeros tiempos estuvo viviendo en casa de la familia de Ernestina, porque no encontró un hogar donde le acogieran. Le instalaron en una habitación durante unos meses hasta que pudo traer a su familia.

No sé qué ganaría un maestro al principio de la posguerra, pero muy poco, y tenía que dar de comer a ocho personas. Se apañaban con algo que le daban los vecinos, un poco de harina para que hicieran una torta, leche y poco más. En esas estábamos cuando el cura empezó a maniobrar, porque quería colocar a una sobrina como maestra, tal y como luego se demostró. Y quería también hacer algunos negocios turbios. Lo que menos le importaba era la iglesia, solo le interesaba coger, y coger y coger.

A la escuela iban los niños de Portillo y de Abanillas. Estaba situada en la carretera entre ambos pueblos, cerca de la Cuesta de las Ánimas, un nombre que daba a los chicos para elucubrar y contar todo tipo de historias terroríficas sobre las penas de las ánimas que rondaban por la escuela.

Mientras los chavales repasaban las historias de miedo de hacía siglos, el cura no paraba de dar partes ante los inspectores de educación, que continuamente enviaban a alguien a preguntar a los chicos en la escuela. El maestro sospechaba y se desesperaba. Solo pensaba en las razones que el cura tenía para quererle tan mal, y cada día enseñaba más catecismo del padre Astete. En la escuela cantaban el Cara al sol al inicio de la clase y se cumplía fielmente toda la parafernalia de aquellos años de posguerra. El crucifijo, el retrato de Franco y el de José Antonio Primo de Rivera presidían el aula, detrás del sillón del maestro, y eran debidamente limpiados y reverenciados cada día, pero no había manera de que el pobre Palma aplacara la mala idea que le tenía el cura Santos.

Por fin, tras numerosas quejas ante los inspectores y viajes del sacerdote a Santander para mover los hilos en el arzobispado, don Santos logró que echaran al maestro y colocó a su sobrina en su lugar. Ese es el momento del relato en el que Ernestina abre los ojos, para sonreír con picardía y aseverar que la tal sobrina estaba más pez que yo.

Lo que regocijaba a Paco Bedoya, a Leles, a Ernestina, a los vecinos de Abanillas y Portillo, vino después. Hacía algún tiempo que la maestrita regentaba la escuela, para desesperación de los padres que observaban cómo desaprendían sus hijos, cuando una mañana, al abrir la puerta de la clase, la sobrina–maestra lanzó un grito que subió por las Ánimas hasta Abanillas y se escuchó en Portillo de Arriba. El motivo del espanto era que en la pizarra, en letras enormes, estaban escritas las palabras malditas, las que mancillaban al régimen, a Dios, a los nuevos valores… Aunque ha sido imposible llegar al acuerdo en la memoria de los que vivieron en aquellos días sobre lo escrito en el encerado, el texto exacto y maldito que destacaba sobre la negra pizarra cual rayo cegador lanzado por el demonio, hay bastante consenso en que la frase recogida por Isidro Cicero se debía de aproximar mucho a la real:

Fascistas, hijos de puta. Ya os quedan pocas. Os vamos a cortar el pescuezo.

Otras personas del pueblo hablan de una frase contra los fascistas, el cura, cortar los cojones y un final: ¡¡¡BIBA LA REPUVLICA!!!, resultado de la mala ortografía que enseñaba la sobrina de don Santos.

Al grito de la sobrina ante la pintada sacrílega acudieron en tropel su tío el cura, la Guardia Civil, el alcalde, todas las autoridades competentes de la zona, que impedían como podían que los chicos asomaran la nariz o metieran la cabeza para ver la magnitud de la tragedia, que vista la actitud de todos los presentes, debía de pasar por la sangre de algún muerto o algún asesinato.

Tras quitarse a los chavales de encima, sobre la pizarra y el encerado se realizaron todo tipo de pruebas documentales, como el detenido examen de la letra, de la cerradura y las ventanas, por si habían sido forzadas, del tamaño de las huellas de pies que había alrededor de la escuela, aunque todos los alrededores ya habían sido pisoteados por los niños, llenos de curiosidad sobre los acontecimientos. Algo gordo tenía que ser para que se quedaran sin escuela.

Se llevaron a todos los muchachos mayores que sabían escribir. Creo que los llevaron en un camión a San Vicente de la Barquera. Allí se hartaron de darles tortas. Eran chavales que iban a la escuela, pero no sabían qué había pasado. Les daban tortazos y no entendían qué tenían que decir, entre torta va, torta viene y tirones de orejas. Los chicos no tenían ni idea de lo que querían de ellos, porque no sabían lo que había dentro de la escuela. No recuerdo en qué acabó aquello, pero las personas normales nos quedamos bastante horrorizadas de que fueran capaces de llevarse a todos los chicos al cuartel, hacer pruebas caligráficas y establecer sospechosos previos. Al final, parece que no lograron gran cosa, murmura Ernestina, llena aún de regocijo.

Ese mismo regocijo compartía Paco cuando escuchaba el relato de las desventuras del maestro Palma y las aventuras del padre Santos en la taberna de Alfredo y el episodio de la pintada en la pizarra, al volver de Gandarilla por las tardes. Alguno de los chicos que fueron al cuartelillo, ya más hombrecitos, relataba en la conversación de la taberna, de tarde en tarde, cómo le ordenaban los guardias, ante la atenta mirada del cura: «Escribe “hijos de puta”», para ver si la letra coincidía con la de la pizarra. Y unos cuantos escribieron «josputa».

Poco a poco Paco se fue percatando de que en la tasca de Portillo se hablaba con cierta soltura, aunque también con medias palabras que hacían bajar la voz a los asiduos, cuando entraba la pareja de la Guardia Civil o alguno de los caciques de los pueblos de al lado. Pero había algo allí, una atmósfera, la forma de congregarse al atardecer, alrededor de la radio, que le gustaba.

Era un ambiente de machos, donde fumaba sus primeros cigarros mientras hacía un poco de tiempo para ir a Abanillas. Quería ver a Merceditas, su Leles, que le traía por la calle de la amargura. Se reía demasiado, siempre como un cascabel, gastándole bromas, y él era un chico serio. Leles zascandileaba por el monte, a veces sola para buscar una vaca o ir a ayudar a su madre. Y eso no le gustaba a Paco. Pero Merceditas era como las mujeres de su casa, no se dejaba atar corto.

Gastaba muchos reales que daba a los críos de Abanillas, al pillo de Arsenio o a Isabelina, para que avisaran a Leles, callandito, en su casa del Corral del Medio o en casa de Ernestina. La cosa era que Merceditas se asomara un rato y poder pelar la pava, siempre que la madre no se diera mucha cuenta, porque en cuanto Leles desaparecía un ratito, ya estaba Consuelo llamándola, buscándola, sospechando que estaba con él, como si se tratara del diablo o de un apestado.

A Paco le hacía daño la actitud de Consuelo, por más que Leles le explicara que su madre era muy recta.

—Paco, por Dios, entiende a mi madre. No es que te tenga manía. Hace lo mismo con mi hermana Pita. Dice que somos muy jóvenes para andar con chicos.

—¡Qué no, Leles! Que yo sé que a tu madre no le gusto. Está morruda cada vez que me ve de lejos, aunque ella esté en la cuesta y yo vaya hacia la bolera. El otro día pasó por la fuente Blanca, mientras te esperaba, y solo le faltó matarme con la mirada.

Por más que Merceditas lo negara y que el chaval no supiera por qué, estaba muy claro que a esa señora él no le gustaba como futuro novio o marido de su hija. Y eso que Consuelo era la hermana de Eugenio Pérez Bacigalupi, el de Gandarilla, el republicano, el labrador y marino, el condenado a muerte después de la guerra, el amigo de su jefe Eulogio el carpintero. Ese que veces se pasaba por el taller a echar un cigarro.

Pero hay que ver qué hermanos tan distintos. Eugenio es un viva la vida, violento, rojo, echado para adelante, enemigo de curas y santos, aunque ahora tenía que disimular. Y Consuelo, su hermana, católica, apostólica y romana. Callada, ceñuda, mandona, pero por lo bajo. Paco pocas veces ha visto a dos hermanos tan diferentes en todo.

LA TONTUNA DE PACO

A las pandillas de mozos y mozas del Val de San Vicente les hacía gracia la tontuna que le había entrado al grandullón de Paquín Bedoya por Merceditas San Honorio, pero también era comprensible. Era pequeñita de estatura, pero con una cara monísima, generosa en risas y sentimientos, bromista y trabajadora.

Por más esfuerzos que hizo Consuelo, sus hijas le salieron guapas y capaces de enamoriscar a los chicos de los pueblos de al lado. Y si a Leles le había dado por el hombretón que era Paco, guapo, fuerte y noblote, a Tita le entró la pasión por otro Paco, este de Portillo, que no era tan peculiar como el de Serdio, pero que tampoco estaba mal.

Para irritación de la madre de ambas chicas, pronto los mozos sacaron una copla a sus hijas, porque en Abanillas, Luey y Portillo siempre hubo un curioso afán por hacer coplillas, por cantar bien, e incluso más de uno se sentía poeta popular.

Qué capricho tiene Tita,

qué capricho tiene Leles,

tienen dos pacos iguales

que parecen dos cascabeles.

La canción se sumaba a otras muchas estrofas, referidas a otros chicos y chicas de la zona, que los mozos entonaban mientras iban de romería o esperaban a que llegara la música a la plaza para comenzar el baile de cualquiera de los pueblos.

Los muchachos de Portillo,

unos altos y otros bajos

cuando van por la callejas

parecen escarabajos.

Esto le cantaban los chicos de Abanillas a Tita cuando acudía a la reunión de la fuente La Blanca, donde los jóvenes charlaban y cambiaban chanzas y chismes. A la hermana de Leles, que se metieran con su mozo, el Paco de Portillo, le irritaba, pero más enfadaba aún al protagonista.

En la otra pareja, a Leles, los celos de su Paco le producían tanto placer como sufrimiento, porque eran una muestra más de su amor. Por eso no evitaba las peleas típicas de novios, e incluso disfrutaba provocándolas.

—¿Qué te pasa ahora, Paco, con esa cara?

—Nada. Tú ya lo sabes.

—Pues no, no lo sé. De pronto te pones cabezón y no bailamos.

—Es que la jota la has bailado muy alto, alzando mucho la pierna.

—¡Anda ya! Ahí te quedas.

Así terminaba Leles mientras echaba a andar deprisa, esperando sentir las fuertes zancadas de él. Pero si Paco aguantaba y no iba tras ella, Leles llegaba a la cama más mohína que su novio y arrepentida de la ventolera que les había estropeado la romería.

Después de la bronca, si el de Serdio estaba una semana sin aparecer por Abanillas, la cara hermosa y simpática de Merceditas se convertía en una mueca tristona. Pasaba la mañana en sus tareas del Corral del Medio o en los prados, con la cabeza baja y el aire mustio.

Un día, después de una de aquellas escasas broncas que duró más de lo debido, Leles y Ernestina estaban en la casa de piedra de los padres de la mayor, detrás de la bolera y de la iglesia. Merceditas hacía cabalas con su amiga y esperaba consejo sobre la cabezonería de su enamorado. Su enfado esta vez parecía más grave que en las anteriores ocasiones.

—Leles, mira, levanta la cabeza, mujer. ¿No es Paco ese que está al pie de la portilla, al final del prado?

—¡Ay!, sí. Dios mío, menos mal. Con lo que nos peleamos. ¡Pues no pienso ir, que me ha hecho sufrir mucho!

Leles aguantaba sin mirar más que de reojo hacía la portilla, mientras el corazón se le salía por la boca, y lanzaba un gritito al pincharse con la aguja que tenía entre las manos.

—No seas bruta, Leles. Está diluviando y el pobre lleva ahí más de media hora. Haz el favor de salir a hablar con él antes de que venga tu madre y le pille.

—¡Qué no y que no! Que tiene que aprender, que se puso muy burro con lo que me dijo y no tenía razón.

Al grandullón Paco Bedoya le chorreaba el agua por la frente, y su hermoso pelo negro se le pegaba a la cara, mientras, sin parpadear, seguía apostado en la portilla, mirando hacia la casa y a la ventana donde sabía que estaban las chicas. Cuando ya empezaba a anochecer y la figura de pasmarote del mozo estaba a punto de convertirse en una amenaza para las chicas si le descubrían los padres o la madre de Leles, la enamorada, tras un empujón que le propinó su amiga hacia la puerta, cruzó el prado corriendo.

—Pero ¿tú estás tonto? ¿Qué haces aquí? ¿No ves que te vas a pillar una pulmonía? Te va a ver mi madre y se va a liar…

—No me importa nada. Solo verte y darte esto.

Y Paco sacó del tabardo una fotografía que, milagrosamente, se había salvado del chaparrón que hacía horas soportaba sin inmutarse. Sin mediar palabra y tras rozar suavemente con sus enormes manos la carita de Leles para retirarle las gotas de lluvia, se dio la vuelta y la dejó sola.

Leles regresó junto a Ernestina feliz, muerta de risa, como si le hubiera tocado la lotería. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba empapada.

Traía en la mano una fotografía de Paco dedicada. En la dedicatoria, lo recordaré siempre, Paco había escrito: «Dicen que el amor es ciego, ojalá lo fuera así; no hubiese visto tu engaño tan claro como lo vi». Éramos tremendas. La juerga que nos pasamos las dos a costa de la ternura del pobre Paco, pero también de la felicidad de Leles, porque esa nota significaba que al día siguiente volverían a estar juntos. ¿Cómo podíamos reírnos de un tipo tan grande y tan tierno? En fin, todo esto fue antes de los jaleos, de la cárcel, de las detenciones, de los del monte, de su separación, de su escapada a Argentina.

Así habla Ernestina mientras su mirada regresa a la realidad, a su cocina de Abanillas, con la televisión encendida, a los ruidos cotidianos de una época que, por unas horas, le ha quedado muy lejana porque ha vuelto a ser joven.

ABANILLAS. EL CORRAL DEL MEDIO

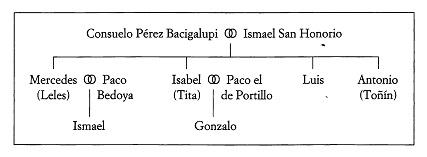

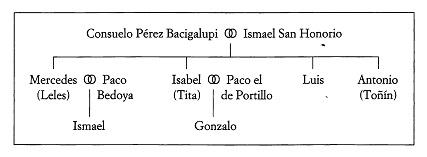

Consuelo Pérez Bacigalupi, la madre de Tita y Leles, llegó a Abanillas con la abuela de Leles, ya viuda, y con sus hijos. Se establecieron en el Corral del Medio. Consuelo se había casado con Ismael, un chico del pueblo. Pronto se dedicaron a trabajar, ayudando en algunas casas del pueblo, como la de los padres de Nati, casada con Miguel, un matrimonio joven que, andando los años, se convirtieron en los corresponsales de Merceditas en Abanillas. Una corresponsalía que duró cuarenta y seis años, cuando ya la vida había llevado a Leles muy lejos de su pueblo.

Florinda, la madre de Ernestina, y Consuelo congeniaron enseguida. Todo gracias a la máquina de coser que tenía Florinda. Por las tardes Consuelo aprovechaba la generosidad de su vecina, que vivía un poco más arriba, en La Pinera, e iba a coser a máquina la ropa de los chiquillos y los arreglos que hicieran falta, que entonces eran muchos. Aunque lloviera, el camino era corto, porque Consuelo no tenía nada más que bajar la calle desde el Corral del Medio, la cuesta del Palacio de Abanillas.

Pronto ambas mujeres, rectas y muy religiosas, se hicieron amigas. Como no tenía con quién dejarlas, Consuelo llevaba con ella a sus dos crías, que ya habían nacido en el pueblo. Las niñas, Mercedes e Isabel —Leles y Tita— terminaron por llamar tíos a los padres de Ernestina, mientras que la moza, de más edad, ejercía de prima mayor.

Merceditas descubrió en Ernestina a la chica mayor, lista y modosa que nunca encontraba un mozo a su medida. A todos les ponía reparos, y eso hacía mucha gracia a Leles, que observaba cómo su amiga–prima iba creciendo, asistía a las bodas de sus amigas y no se inmutaba. De hecho, Ernestina se casó a los treinta y tres años, una edad que en aquellos tiempos suponía estar en el límite para ser considerada una solterona.

El tardío matrimonio de su amiga permitió a Leles salir de casa con ella para asistir a las fiestas y las romerías de los pueblos. Como no había coches ni motos, iban andando, cantando y cuchicheando, bien arregladas y limpias, tras cumplir con las faenas del campo. El camino de ida y vuelta a Luey o a Serdio daba para muchas chanzas, coquetear, jugar a los sustos cuando regresaban de noche, tras bailar al son del ciego de Sierrapando.

Aunque Consuelo era rígida, el hecho de que sus hijas salieran con Ernestina le daba una cierta tranquilidad. Había ocasiones en que con motivo de una romería o de una procesión, si regresaban más tarde, Leles se quedaba a dormir con Ernestina, sin subir al Corral del Medio.

Pese a la diferencia de edad entre ambas chicas, Leles le daba a la tímida y responsable Ernestina la fuerza para la aventura que a ella le faltaba. En la memoria de ambas quedó grabado, como uno de los días más divertidos de aquellos tiempos, el viaje que tuvieron que hacer hasta la estación de tren de La Acebosa, a poco más siete kilómetros de Abanillas. Para las chicas fue toda una aventura.

Tenían un encargo importante: recoger en el tren al hermano de Ernestina, que había estado en el hospital dos meses a consecuencia de una inyección infectada. A la ida, la cosa era bien fácil, porque llevaban la yegua del padre de Ernestina y la bicicleta, pero a la vuelta, el hermano, aún débil tras dos meses de hospital, tenía que volver montado en la yegua y los seis o siete kilómetros eran cuesta arriba casi en su totalidad.

Leles era una avispa, muy resuelta, y al verme preocupada, me dijo:

—No te apures, la yegua para tu hermano. Y para volver, cuesta abajo, las dos en bicicleta. Cuesta arriba, nos turnamos.

Y así lo hicimos; llegamos a Abanillas como señoras. Y eso que el camino está lleno de cuestas.

EL TRIUNFO DEL AMOR

Los celos de Paco eran sordos, mohínos, silenciosos. Si Merceditas se arreglaba el domingo por la mañana con sus mejores galas para ir a misa, como todas las chicas, Paco ya estaba el primero a la puerta de la taberna de Abanillas, frente a la iglesia, no fuera que su chica se entretuviera demasiado con las otras o que el cura la hiciera retrasarse y la mirara demasiado.

Paco se enrabietaba a la mínima broma de algún amigo o vecino.

—¿Qué, Paco, de pasmao para que no te la quiten?

Pero no contestaba y recogía a su Leles con cuidado, confundiéndose entre los demás mozos y mozas para que Consuelo no les viera juntos. Aunque llevaban de novios casi tres años y ya no eran unos adolescentes, la madre de Leles seguía mirando con mal ojo a Paco. Claro que también seguía sin gustarle el otro Paco, el de Portillo, el novio de Tita. Cuando en casa se organizaba la bronca a la vuelta de las dos chicas —siempre había alguien que le soplaba a Chelo que sus hijas estaban con los Pacos—, la madre montaba en cólera y las castigaba sin salir, a coser, a fregar, a ir al prado con las vacas más tiempo del debido, pero sin mediar explicaciones sobre los motivos por los que renegaba de esta o de aquella familia.

Pasados sesenta años, una de aquellas tardes de recuerdos en Buenos Aires, Leles retrocedía en el tiempo de su memoria y de sus sentimientos.

Nunca supe por qué mi madre no quiso saber nada de la familia de los Bedoya. A veces, cuando estaba ya aquí, me preguntaba si ella sabría algo del asunto de los emboscados, pero Paco no estaba con los del monte cuando empezamos a ser novios. Yo iba a trabajar a la Serra, a Serdio, y volvía por el monte, muy tarde. A las nueve o así. A veces cenaba en Serdio y me volvía por el monte de Pedro Martín.

Me daba menos miedo regresar por allí que por la carretera, Las Carrás estaban cerca, incluso un día me encontré a Julia, la madre de Paco, a esas horas porque también volvía del campo. Se trabajaba en las tierras hasta muy tarde, sobre todo si era primavera o verano y hacía buen tiempo.

Recuerdo que una vez Paco me preguntó si no me daba miedo andar por ahí a esas horas. Y yo le dije que no, que nada podía pasarme por unos lugares que conocía tan bien y que a quien me encontrara, sería siempre alguien conocido. Y nada más.

En aquellos tiempos se me hacía difícil entender, y aún hoy no lo entiendo. ¿Qué le puede impulsar a una madre, tan beata y católica como la mía, a impedir que su bija tenga un marido, y su nieto a su padre? Ni con los años lo he entendido. Con mi madre, que murió aquí, en la Argentina, en mi casa y cuidada por mí, nunca pude hablarlo.

Los recelos de la madre de su novia le rompían los nervios a Paco. Los pocos ratos que se veían a solas tenían que estar al acecho, no fuera que cualquiera de las cotillas del pueblo —ya fuera en Abanillas, en Serdio, o en Luey— le fueran con el cuento a casa. La tensión aceleraba la pasión de los novios, que cada vez encontraban menos ocasiones para quererse.

Y también estaba la lucha de Paco contra el recato, el miedo al pecado y al padre Santos, que les iba a mandar a los infiernos, todos ellos argumentos que Leles le echaba en cara cada vez que las manazas tiernas del buen mozo se deslizaban por su escote o intentaban jugar entre las piernas.

—¡Qué te estés quieto, que te doy un tortazo!…

Era la cantinela de Leles en las puertas de la socarrena de Nati y Miguel, o en el portalón enorme de la casa, o en la cuadra recién limpiada, oliendo a hierba segada…

—Leles, chiquitína, si tú eres mi chiquitína y todas esas cosas de los curas son tonterías…, que todo el mundo lo hace, que nos vamos a casar en cuanto venga de la mili, que llevamos mucho tiempo juntos…

—Ya, tú lo que quieres es lo de todos. Si ya lo dice mi madre. Y luego, cuando lo has conseguido, vas y me dejas…

—¿Eso es lo que te dice tu madre? ¿Entonces tú crees que yo soy como todos?

Paco, iracundo, se levantaba de golpe, se acercaba al boquerón de la cuadra y salía disparado a coger la bicicleta para pedalear como un loco hacia Las Carrás. Merceditas se quedaba llorando un rato, llena de dudas y de remordimientos, mientras limpiaba su falda y su pelo de hierbas, mientras su carita se ponía triste, pensando que ahora, de verdad, Paco no iba a volver. Con lo guapo que estaba, con lo que la quería. Se abrochaba el botón de la chaqueta de punto y, sollozando, empujaba despacito las puertas hasta dejar una rendija por donde colar su cuerpo delgadito y marchar hacía el Corral del Medio.

Pasaron las semanas y de nuevo Paco y Leles se reconciliaron, como siempre. Pero esta vez, la reconciliación fue más amorosa que nunca. Un atardecer de domingo lluvioso y frío del mes de febrero, cuando el portalón de Nati y Miguel resultaba más acogedor y silencioso que nunca, todas las defensas de Leles se fueron abajo ante la ternura incansable de Paco. La pareja se perdió en la penumbra de la casona, milagrosamente solitaria, y allí se entregaron. Primero con mucho cuidado y miedo; después sin tapujos, con mucho amor y mucho mimo, como dos primerizos que llevan años esperándose.

Porque nadie nunca pudo saber lo que nos quisimos Paco y yo. Él fue mi amor, mi único amor, el primero y el único. Jamás pude olvidarle. Y que Agustín, que ha sido siempre tan bueno conmigo, me perdone. A cambio, yo le di a Agustín, aquí, en Buenos Aires, mi otra vida, la de exiliada, la de buena esposa, mi cariño, porque mi amor de enamorada se lo llevó todo Paco Bedoya.

¿ESTÁS DESPIERTA?

Las dos hermanas, Tita y Leles, dormían en la misma habitación. Aunque peleaban como todas las chicas, algunas noches se entregaban a las confidencias después de haber acostado a sus dos hermanos pequeños. Porque Leles y Tita, cuando ya eran más que adolescentes, tuvieron dos hermanos, Luis y Toñín, que daban aún más trabajo y mal humor a madre Consuelo, aunque eran la pasión de Ismael padre.

Al irse a la cama, las chicas comenzaban sus confidencias, especialmente desde que la madre la había tomado con sus «pacos». Pero hacía unas semanas que Leles hablaba poco al apagar la luz.

—Leles ¿estás despierta? No contestas, pero sé que estás despierta porque te oigo llorar, aunque te tapes con la almohada…

—Cállate, es el viento, la caña del nogal, que se ha terminado de partir…

—Anda ya, tú te has creído que soy tonta. Dime qué tienes, Leles.

Pero Merceditas callaba, noche tras noche. Hasta que un día, estando ya las dos arropadas, con un temporal de los que ponían los pelos de punta y dejaban a los pueblos sin luz durante horas, Leles, animada por la oscuridad y apremiada por Tita, que insistía en saber lo que había pasado entre su Paco y ella, porque esa tenía que ser la única razón por la que su hermana lloraba así, Leles habló:

—Tengo casi tres faltas.

—¿Y qué más te da, si ya no vamos a la escuela? ¿Es que ahora también le enseñas tus poesías a Paco? Tampoco él sabe mucha ortografía. Yo pensé que escribías versos en secreto…

—¡Eres tonta! ¡Pero tonta de remate! —exclamó Leles, arreciando en sus sollozos.

—Pero ¿porqué?

—Creo que estoy preñá. Por eso tengo tres faltas en la regla.

Tita dio un salto en la cama. Se llevó las manos a la cabeza al tiempo que escapaba de entre las sábanas para ir a sentarse al lado de su hermana. Ni el viento que amenazaba con arrancar las ramas de los árboles, ni la lluvia que se hacía sentir más fuerte contra la ventana del cuarto eran comparables al temporal que se había levantado en aquella humilde habitación.

—Pero, Leles, Leles, ¿cómo ha sido? ¿Cuándo? ¿Sospecha madre? A lo mejor estás equivocada, a lo mejor no pasa nada y es de lo poco que comes, llevas muchos días con arcadas…

Nada más decirlo, Tita se llevó la mano a la boca. Su hermana comía poco, su hermana tenía arcadas, su hermana no había manchado en dos meses… Aunque en aquellos tiempos la educación sexual era nula, y el sexo pecado mortal, algo sucio, pecaminoso —prohibido preguntar, prohibido saber—, las chicas entendían lo que aquello significaba.

No en vano, en las largas noches del verano, cuando iban de caminata a una romería u otra, las mayores hablaban entre dientes a las pequeñas, les instruían sobre lo que los mozos querían decir con algunas de sus groserías, con la menstruación —palabra maldita también— y los momentos para aprovechar antes y después de que «una estuviera mala, con eso».

Mientras Tita acariciaba la cabeza de su hermana y la abrazaba por la espalda, mientras ambas olvidaban la tormenta que arreciaba afuera y mantenía el pueblo a oscuras, los sollozos de Leles calentaban el corazón de su hermana. Ya de madrugada, y cuando ambas chicas habían hecho todo tipo de cabalas para afrontar el atolladero en el que estaba metida Merceditas, Tita se atrevió a preguntar a la mayor:

—¿Te gustó? —preguntó en un susurro muy quedo, al oído.

—¿El qué? —respondió Leles a través de sus labios hinchados y sorbiendo los mocos.

—Eso, hacerlo, ya sabes… Mi Paco no me deja en paz, dice que al principio puede doler un poco, pero que luego gusta y yo tengo mucho miedo…

—No lo sé, Tita. Vete a paseo.

—¿Y cuántas veces lo hicisteis? Porque a la primera no pasa nada. Eso dicen todas y los chicos…

—¡Tita! Déjame en paz.

El verano de 1946 fue angustioso para Merceditas y Paquín. Pasado abril, Leles le confirmó a Paco que seguía sin bajarle la regla. Los dos, aterrados, se cobijaban como podían, porque en la casa del Corral del Medio la tensión era insoportable. Cada mañana, Leles tenía que hacer de tripas corazón para desayunar, esquivar la mirada hosca y sospechosa de su madre, que la vigilaba pese a la cantidad de trabajo que le daban los dos niños pequeños.

—No te preocupes, chiquitína mía. Yo voy a ir ahora mismo a hablar con tus padres. Ya se lo he dicho a mi madre, y está dispuesta a que nos casemos. En Las Carrás sabemos que los niños son una gloria. Si te echa de casa, te vienes allí. Mi prima Zoila, mi madre y la abuela Hilaria te cuidarán. Donde comen nueve comen diez, y le diré a Eulogio que me pague un poco más.

—¡No y no! Mi madre me va a matar. No puede ser. Maldita la hora en que te hice caso, maldita…

—No maldigas, Leles. Por Dios, es nuestro hijito. ¿No te hace ilusión? Te quedas en mi casa hasta que yo vuelva de la mili…

—Paco, que no, que es imposible. Mi madre me vigila. Hasta está pendiente de los pañitos, de las toallitas para cuando estoy mala…

—Ni hablar. Que voy a hablar…

Pero antes de que Paco fuera a la casa del Corral del Medio, Consuelo sacó a su hija lo que le pasaba una mañana en que Merceditas ya no pudo ni con el desayuno, ni con las arcadas, ni con la tensión. Aquel día fue tan espantoso que décadas después Leles era incapaz de repetir lo que pasó en su casa mientras su padre y su madre se culpaban mutuamente por una hija soltera embarazada en un pueblo de poco más de sesenta habitantes.

Desde el mes de junio, cuando ya el vientre de Leles era bien visible, la niña–mujer de diecisiete años pasó a estar recluida en la casa, como pocos meses después lo estaría su hermana Tita. Un silencio sepulcral cayó sobre la modesta vivienda del Corral del Medio. Se apagaron las risas, se acabaron los paseos a la taberna para comprar vino o aceite.

Cuando, dos meses después, el embarazo de Tita se hizo también evidente, ambas hermanas tuvieron prohibido volver a ver a sus mozos y salir de casa. Nunca nadie supo por qué Consuelo había frustrado la boda de Paco y Leles primero, o la de Tita y Paco el de Portillo después. Estos dos llegaron a estar «proclamados»[10].

El otro Paco, el de Serdio, aquel chico enorme, fuerte, de casi un metro noventa de estatura, lloraba por las esquinas como un niño, se escondía en el regazo de Julia o de abuela–madre Hilaria, por las noches en Las Carrás, cada vez que regresaba con el fracaso pintado en la cara. Aquella tarde tampoco había podido ver a Leles y Consuelo no le dejaba ni acercarse. Su madre y la abuela Hilaria le escuchaban y se les venía el ánimo abajo y la sangre a la cara.

—Madre, que no la deja salir. Que hace meses que no la veo, y no puedo más. Que quiero hablar con los padres y no me dejan ni acercarme.

—Pero, Paquín, ¿por qué esa manía de Consuelo? ¿Le hiciste algo? —preguntaba la abuela Hilaria, mientras Julia acariciaba el pelo de su hijo.

—Déjelo, madre. Yo creo que es por nosotras, por usted, por Zoila, por mí… Porque aquí no hay maridos. Esa, desde que llegó a Abanillas, ha sido una santurrona y ahora no sabe cómo salir del trance. La paga con sus hijas —aseveraba Julia.

—Paco, ¿no teníais Leles y tú una amiga que os hacía de campana todos estos años, cuando Consuelo os vigilaba?

[«Hacer de campana era vigilar para que nadie nos pillara cuando estábamos juntos», recordaba Leles en Buenos Aires].

—Sí. Es Avelina, amiga de Leles. Pero ¿qué va a hacer ella ahora?

—Mira que eres tontorrón. Dile a Avelina que te lleve a hablar con Consuelo un día, fuera del pueblo, cuando ella esté limpiando en algún prado. Así no tendrá miedo de que la vean contigo. Búscala cuando Avelina te diga en qué prado o monte está, plántate delante de ella y dile lo que le tienes que decir.

Avelina se portó muy bien. Acompañó a Paco hasta una tierra donde mi madre estaba trabajando para que Paco se explicara. Quería decirle que el niño era suyo, que nos queríamos, que queríamos casarnos. Pero mi madre no le dejó ni hablar, le echó sin dejarle abrir la boca, dándole voces e insultándole. Fue horrible y Paco nunca la perdonó. Durante años, en sus cartas siempre estaba presente el daño que nos había causado mi madre.

A mí solo me dejaban salir de casa para ir a acompañar a mi madre a algún sitio, con la tripa por delante y sin levantar la cabeza. Mi niño se movía ya dentro de mí, pero Paco no estaba allí para que yo se lo contara. A veces él se escapaba como podía de su trabajo en la carpintería de Eulogio, pedaleaba como un loco para verme de lejos, si Avelina, que la pobre seguía haciéndonos de campana, le había dicho que yo iba a salir a algún prado cercano a recoger hierba o a lo que fuera.

Un día supe que mi madre se iba a ir sin mí a la tierra de al lado, no sé si a sembrar o a recoger. Avisé a Avelina, que a su vez pudo advertir a Paco. Avelina silbaba muy bien, con los dedos en la boca, como los chicos. Cuando mi madre se había ido ya, ella silbó fuerte y Paco, que estaba escondido enfrente, salió para venir a mi casa, que como ya he dicho, estaba muy cerca de la bolera. Avelina se marchó hacia la tierra donde estaba mi mamá, para avisarnos, mientras nosotros nos abrazábamos fuerte, muy fuerte.

Yo ya tenía mucha tripa y él hacía mucho que no me había visto. Llorábamos como niños mientras me acariciaba el vientre para sentir si Ismaelín daba alguna patada. Llorábamos y llorábamos, mientras él me decía que todo se iba a arreglar, que no tuviera miedo, que me iba a sacar de allí por la puerta grande, que me quería… Y yo solo atinaba a decirle lo mucho que le necesitaba, lo que le echaba de menos. De pronto, me separó un poco y oímos el segundo silbido de Avelina, porque yo no había escuchado nada.

—Vete, Paco, vete —le empujaba Leles hacía la puerta, para que saliera corriendo hacia la iglesia y la bolera. Pero Paco Bedoya, el grande, el maquis sanguinario según la prensa de los años cincuenta, el bruto, según los que nunca le conocieron, no soltaba a Leles ni separaba sus brazos de la espalda de su novia, mientras la apretaba contra su pecho, la retiraba unos segundos para tocar el vientre donde estaba su hijo, mientras unos lagrimones tan grandes como él resbalaban silenciosos por sus mejillas afeitadas, porque aquella mañana, desde que Avelina le había avisado, Paco se había afeitado y atildado tan bien como siempre para su Leles…

Aquella fue la última vez que nos vimos, susurra Leles, mientras su memoria regresa a la tarde tormentosa de Buenos Aires, a una habitación de hotel que ya está en la sombra, aunque la luz grisácea de la ventana no es suficiente para ocultar sus enormes lágrimas, como aquellas que el Bedoya dejó en su pelo, en su cuello hacía sesenta años, en una mañana también gris, en una hermosa aldea, en donde una niña–mujer de diecisiete años, embarazada, vislumbraba a través de sus ojos empañados las cumbres nevadas de los Picos de Europa, mientras el corazón se le iba detrás de aquella enorme espalda que bajaba por la cuesta hacia la bolera, aún doblado por los sollozos contenidos y los empujones de Leles para echarle antes de que regresara Consuelo.

Ese es el último recuerdo que tengo de él.