La seudociencia es tan característica de la cultura moderna como la ciencia. Prospera en todos lados, aun dentro de la comunidad científica. De hecho, la seudociencia es mucho más popular y rentable que la ciencia; confunde a los diseñadores de políticas científicas y a los administradores de la ciencia; y continúa extraviando u obstaculizando la tarea de filósofos y sociólogos de la ciencia. Por ende, es menester intentar la caracterización de la seudociencia de un modo claro, confrontándola con la ciencia auténtica. Ésta es la finalidad del presente capítulo: hallar las peculiaridades de la seudociencia y discutir algunos ejemplares de ella. No pondremos el acento en los, casos más obvios como la astrología o la «ciencia» creacionista, sino en algunos búnkeres seudocientíficos que se encuentran, aquí y allá, en el paisaje científico.

El hombre, supremo creador, es también el mayor impostor. Puede falsificar casi cualquier cosa, desde billetes de un dólar hasta el amor y el arte. Puede, incluso, falsificar la ciencia y, por cierto, en más formas que cualquier otra cosa: por medio del plagio, tergiversando datos y repartiendo mitos arropados en vestiduras aparentemente científicas.

El plagio en ciencia no difiere del robo en cualquier otro ámbito: consiste en apropiarse de los frutos del trabajo esforzado y honesto de otra persona, como por ejemplo al utilizar datos, fórmulas, tablas o diagramas sin otorgar el crédito a quien le es debido. Este tipo de deshonestidad es bastante inocua y puede descubrirse de modo relativamente fácil. Más aún, si el original es una buena pieza de investigación, al contribuir a difundirla, el mezquino crimen del plagiario puede producir un beneficio social. Su principal efecto negativo es que mina la confianza necesaria para compartir el conocimiento, hasta el punto de alentar el secreto.

Tergiversar la verdad es un asunto completamente distinto. Consiste en el engaño con respecto a datos o inferencias, en arreglar o incluso inventar datos, o en mentir acerca de las conclusiones que se siguen de un conjunto de premisas. Como la falsificación de dinero, éste es un crimen grave porque puede ser muy perjudicial. (Recuérdese los seudodatos de Sir Cyril Burt sobre la herencia de la inteligencia, aceptados por la mayoría de los psicólogos durante tres décadas, lo que llevó a prácticas discriminatorias en la educación británica). Aun así, el daño está restringido a un círculo de especialistas y, eventualmente, el crimen es descubierto o, mejor aún, olvidado.

La mixtificación del tercer tipo, la producción en masa de resultados científicos de bajo nivel y ningún interés, por lo general con la única finalidad de engrosar el curriculum vitae, es mucho peor, aun si se comete de buena fe. En efecto, supone una traición al ideal de conocer con la finalidad de comprender; provoca una irritante sobrecarga de información, desgasta los recursos humanos y materiales, y hace que la gente se aburra y desilusione de la ciencia. (Piénsese en la miríada de experimentos triviales y cálculos de rutina que, lejos de abrir nuevas perspectivas o proponer nuevos problemas de investigación, son callejones sin salida que merecen el humillante comentario «¿Y entonces?»). Aún así, es el precio que pagamos por ajustamos a la máxima Publica o perece. Además, las pérdidas debidas a las falsificaciones del tercer tipo son sólo una mínima fracción de lo que se pierde en armas o drogas.

Existe una cuarta forma de falsificar la ciencia y se trata de las más peligrosa de todas: consiste en presentar la no ciencia e incluso, a veces, la anticiencia como si fuese ciencia; y en ocasiones, también, en presentar a la auténtica ciencia como no científica. Ejemplos difundidos de seudociencias son la parapsicología, el psicoanálisis, la biología creacionista (por oposición a la biología evolutiva), la microeconomía clásica y el comunismo científico. Ejemplos menos populares, pero igualmente flagrantes son la cosmología creacionista y los difundidos discursos sobre catástrofes y caos que no están acompañados por fórmulas matemáticas.

La seudociencia es peligrosa porque (a) hace pasar la especulación desenfrenada o los datos no controlados por resultados de investigaciones científicas; (b) da una mala idea de la actitud científica (el «espíritu» de la ciencia); (c) contamina algunas áreas de la ciencia, en particular de las ciencias «blandas»; (d) es accesible a millones de personas (mientras que la auténtica ciencia es difícil y, por ende, intelectualmente elitista); (e) se ha convertido en un negocio multimillonario a costa de la credulidad popular; y (f) posee el apoyo de poderosos grupos de presión —en ocasiones iglesias o partidos políticos enteros—, y goza de la simpatía de los medios de comunicación masiva. Por todas estas razones, el filósofo debe proveer un diagnóstico adecuado de la seudociencia.

No trataremos aquí la quinta categoría; las bromas y picardías del Journal of Irreproducible Results, las cuales son falsificaciones admitidas y, por consiguiente, perfectamente honestas.

Jonathan Swift (1965 [1726]) fue, quizá, el primero en comprender la esencia de la seudociencia, aunque la mayoría de los críticos piensa que su intención era satirizar a la ciencia. En Gulliver’s Travels,[35] nos cuenta que el capitán Gulliver, mientras se hallaba en Balnibarbi, visitó la gran Academia de Lagado. El majestuoso edificio de la Academia poseía más de 500 habitaciones, todas ellas ocupadas por uno o más «proyectistas»[36] y sus asistentes. Uno de ellos «había estado trabajando por ocho años en un proyecto para extraer rayos de sol a partir de pepinos; estos rayos serían colocados en frascos, sellados herméticamente y puestos a templar el aire en los veranos de tiempo inclemente» (p. 164). Otro proyectista estaba empeñado en «una operación para reducir el excremento humano al alimento que le había dado origen; separando las diversas partes; quitando el tinte que recibe de la hiel; liberándola del olor; espumando la saliva» (p, 165). Otros proyectos que se llevaban adelante en la Academia eran: un nuevo método para construir casas, comenzando por el techo y construyendo hacia abajo hasta los cimientos; un dispositivo para arar la tierra con cerdos, con el fin de ahorrar en arados, ganado y labradores; utilizar arañas en la fabricación de seda; componer libros de filosofía, matemática, etcétera, empleando medios mecánicos, a saber mediante una enorme máquina, provista de marcos en los cuales estaban inscritas todas las palabras, hasta que apareciesen series de palabras semejantes a oraciones; un plan para abolir todas las palabras con excepción de los sustantivos y otro para abolir todas las palabras.

¿Qué hace que todos estos proyectos de investigación sean ridículos y tan parecidos a la seudociencia de nuestra época? Primero, ninguno de ellos busca leyes: aun el más especulativo de los proyectos de Lagado posee fines estrechamente utilitarios. Segundo, no hacen uso del conocimiento antecedente; de hecho, son incompatibles con éste. (Por ejemplo, los dos primeros proyectos pretendían invertir procesos esencialmente irreversibles y los antecesores de la gigacomputación pretendían producir conocimiento a partir de la ignorancia empleando un dispositivo de aleatorización).

Aunque Swift identificó correctamente dos atributos de la seudociencia, necesitaremos una caracterización más detallada, si hemos de abarcar la extensa clase de las seudociencias contemporáneas. Sin embargo, antes de acometer esta empresa, hagamos hincapié en su importancia teórica y práctica, para evitar que alguien suponga que nuestro proyecto es otro rompecabezas bizantino proveniente de las mentes de los proyectistas de la Academia de Lagado.

La importancia práctica del problema de la caracterización de la seudociencia puede medirse a través del volumen del negocio de la seudociencia, el cual se halla en el orden de los miles de millones de dólares por año, y en algunos países supera el presupuesto destinado a investigación y desarrollo. Hay que conceder que la crítica filosófica y metodológica puede hacer poco —especialmente si es ignorada por los mass-media—, pero al menos puede esperarse que sea de alguna utilidad para quienes toman decisiones y para los docentes involucrados en la promoción de la investigación científica o en su utilización. Unos pocos ejemplos bastarán para dejar claro este punto.

Pasemos ahora al interés teórico del problema. La cuestión de examinar las pretensiones de cientificidad de una doctrina o práctica dada es un problema típico y central de la filosofía de la ciencia y la tecnología. En efecto, sólo podemos juzgar la cientificidad de una doctrina o de una práctica basándonos en una caracterización precisa de la ciencia y la tecnología en general. Podemos decir que el área de conocimiento X satisface o no todas las condiciones necesarias y suficientes que definen una ciencia, sólo si hemos detallado explícitamente tales condiciones, y nos hemos asegurado de que la lista incluye todos los casos manifiestos de ciencia (o tecnología) genuina, y excluye todas los casos evidentes de seudociencia (o seudotecnología).

Desde ya, algunos filósofos han tratado el problema de demarcar la ciencia de la no ciencia, en particular de la seudociencia. Sin embargo, sus esfuerzos no han tenido éxito. En algunos casos, se ha dejado fuera a áreas completas del conocimiento científico, mientras que en otros casos se ha incluido íntegramente a ciertas seudociencias. El fracaso es tan desalentador, que un bien conocido filósofo ha declarado, aunque sin ofrecer argumentos, que no existe una diferencia radical entre la ciencia y la no ciencia, de modo tal que una sociedad democrática debería asignar «igual tiempo» a cada corriente de pensamiento (Feyerabend, 1975). Así pues, la «teoría» de la creación especial de las bioespecies debería enseñarse junto a la biología evolutiva; el psicoanálisis a la vez que la psicología experimental, la curación por la fe junto a la medicina, etcétera.

La mayoría de los investigadores, docentes y administradores no aceptarán esta recomendación, aunque sólo sea porque, si se aceptase, significaría el total colapso de los estándares académicos y una pavorosa anarquía administrativa, así como el despilfarro de recursos, especialmente en los países en desarrollo. Imagínese una universidad habilitando una Escuela de Curación por la Fe enfrente de su Escuela de Medicina, un Departamento de Biología Creacionista que compitiese con el Departamento de Biología, un Instituto de Seudofilosofía de Seudociencia y Seudotecnología que rivalice con el instituto de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, y al Decano de Seudoartes y Seudociencias luchando con el Decano de Artes y Ciencias por el alma de los estudiantes. En síntesis, una universidad maniquea que merecería como premio el Vellocino de Oro.

Sostengo que la razón del fracaso de los filósofos en proponer una definición adecuada de ciencia, que pueda servir como criterio para distinguir entre seudociencia y ciencia, consiste en que esos filósofos han supuesto que un único atributo bastaría: esto es lo que sugiere cualquier concepción simplista de la ciencia. (¿Evoca esto, acaso, la historia acerca de los cinco ciegos que intentan caracterizar un elefante?). Revisemos rápidamente las caracterizaciones de la ciencia más difundidas que han propuesto los filósofos:

Puesto que ninguna de las caracterizaciones de la ciencia reseñadas funciona, ninguna es adecuada para identificar a la seudociencia. Abandonemos estos enfoques simplistas y asumamos el hecho de que la ciencia, como cualquiera otra actividad humana, posee múltiples aspectos. Una manera de descubrirlos es estudiarla como una empresa de investigación en proceso que llevan a cabo comunidades de investigadores, en lugar de mirar hacia atrás buscando alguna tradición filosófica. De modo paradójico, lejos de alejarnos de la filosofía, este procedimiento hará lugar a los aspectos ontológicos, gnoseológicos y éticos de la investigación científica.

Caracterizaremos una ciencia, así como una seudociencia, como una particular campo de conocimientos. Un campo de conocimientos puede caracterizarse como un sector de la actividad humana cuya finalidad es obtener, difundir o utilizar conocimiento de alguna clase, ya sea verdadero, ya sea falso. En la cultura contemporánea hay cientos de campos de conocimientos; la lógica y la teología, la matemática y la numerología, la astronomía y la astrología, la química y la alquimia, la psicología y el psicoanálisis, la ciencia social y la sociología fenomenológica, etcétera.

Sin desmedro de que un campo de conocimientos dado tenga o no éxito en la búsqueda de la verdad o del poder, de la comprensión o de la popularidad, comparte cierto número de rasgos con otros campos de conocimientos. Estos rasgos están resumidos en la decatupla C = <C, S, G, D, F, E, P, K, O, M>, donde en cualquier momento dado:

Se considera a cada uno de estas diez componentes o coordenadas de C en un momento dado. Cada una de ellas es una colección cuyos constituyentes no necesitan ser siempre los mismos. (Todo campo de investigación activo abunda en controversias, incluso cuando quienes disputan comparten el núcleo de presupuestos, problemas, objetivos y métodos). Adviértase que un campo de conocimientos no es un sistema concreto, como es el caso de una comunidad científica o una iglesia, cuyos miembros se mantienen unidos gracias a una red de flujos de información y actividades sociales. La noción de campo de conocimientos es más abstracta que eso.

La familia de campos de conocimientos no es homogénea. De hecho, puede dividírsela en dos subconjuntos disjuntos: la familia de los campos de investigación y la de los campos de creencias. En tanto que un campo de investigación cambia permanentemente como resultado de la investigación, un campo de creencias cambia, si es que lo hace, como resultado de la controversia, la fuerza bruta o la supuesta revelación. (Por ejemplo, la escuela original de Freud se dividió en alrededor de doce escuelas, ninguna de las cuales realiza investigación experimental). Esta es, pues, la gran división:

Lo que caracteriza a un campo de investigación es, por supuesto, la investigación activa de alguna clase. Es decir, la formulación y resolución de problemas, la invención de nuevas hipótesis o técnicas, etcétera. Así pues, en un momento dado, un campo de investigación está compuesto por diversos proyectos de investigación en diferentes estados de desarrollo. La noción de proyecto o línea de investigación puede elucidarse como sigue. Sea C = <C, S, G, D, F, E, P, K, O, M>, que denota un campo de investigación en un tiempo dado. Entonces, π = (c, s, g, d, f, e, p, k, o, m) es un campo de investigación en C si (a) todo componente de π es un subconjunto del respectivo componente de C, y (b) g, f, e, k, o y m son, cada uno, internamente consistentes u homogéneos.

Cada investigador o grupo de investigación trabaja en uno o más proyectos a la vez. Dos proyectos de investigación pueden compartir una problemática y, a la vez, diferir en otros aspectos, tales como algunos elementos del trasfondo general o el trasfondo formal, o los objetivos o los métodos. Decimos que dos proyectos de investigación compiten entre sí, si ambos tratan el mismo conjunto de problemas de maneras diferentes, por ejemplo, empleando diferentes supuestos o técnicas. Por ejemplo, en una época, los físicos estaban divididos en corpusculistas y continuistas, y los sociólogos todavía están divididos en holistas e individualistas.

La vaga noción de paradigma de Thomas Kuhn o, mejor dicho, la posterior noción de ejemplar, puede elucidarse del siguiente modo: un paradigma (o ejemplar) es un proyecto de investigación que, habiendo dado pruebas de ser exitoso en el pasado, es imitado (tomado como modelo) para realizar otras investigaciones.

Estos conceptos contribuyen a aclarar otra noción que Kuhn ha explotado y popularizado, a saber la de revolución científica (en general cognitiva), similar a la precedente rupture épistémologique[39] de Gaston Bachelard. Diremos que una pieza de investigación es original si consiste en (a) la investigación de problemas viejos empleando nuevos modos (por ejemplo, la utilización de herramientas formales o de técnicas de medición alternativas) o (b) el planteamiento de nuevos problemas, o (c) la formulación de nuevos proyectos de investigación viables.

| En particular, puede decirse que una pieza de investigación original es revolucionaria sólo en caso que (a) involucre un cambio de rumbo radical en alguno de los componentes (no en todos) del usual trasfondo general G o en el trasfondo específico estándar E; o (b) arroje dudas sobre algunas creencias (no todas) establecidas por largo tiempo, acerca de ciertas cuestiones generales fundamentales; o (c) abra campos de investigación totalmente nuevos (sin cortar los lazos, sin embargo, con todos los campos de investigación existentes). El nacimiento de la ciencia en la antigüedad y su renacimiento en el siglo XVII fueron revoluciones profundas. Todas las demás novedades científicas, por más sensacionales que fueren, se describen mejor como descubrimientos, porque no involucran un cambio radical ni en la perspectiva general, ni en el método.

En cambio, un elemento de conocimiento puede ser llamado contrarrevolucionario si implica (a) la resignación, sin buenas razones, de porciones considerables del trasfondo general, del trasfondo formal o del fondo específico de conocimiento; o (b) un renunciamiento a investigar algunos problemas que aparecen como promisorios en enfoques alternativos, sin proponer otros problemas en su lugar; o (c) un retorno a las ideas o procedimientos que se han mostrado inadecuados en el pasado y, más aún, fueron superados por la ulterior investigación. Por ejemplo, la microeconomía neoclásica fue contrarrevolucionaria con respecto a la economía clásica porque desvió la atención de los recursos naturales y el trabajo, para dar vueltas alrededor de las confusas nociones de utilidad y probabilidad subjetivas. Del mismo modo, el psicoanálisis fue contrarrevolucionario en relación con la psicología clásica, porque revivió la noción de un alma inmaterial, introdujo un gran número de fantasías descabelladas y rechazó el método experimental.

Nuestras definiciones de revolución cognitivo (en particular científica o tecnológica) y descubrimiento, no implican una ruptura completa con el pasado de modo tal que las nuevas ideas o procedimientos sean completamente «inconmensurables» con sus predecesores, como querían Kuhn (1962) y Feyerabend (1975). Por el contrario, todo descubrimiento cognitivo genuino está basado en algunos logros del pasado y es evaluado en relación con ellos, de tal modo que lo nuevo, no importa cuán novedoso sea, debe ser «conmensurable» con lo antiguo. Se concluye que una teoría es más verdadera, o una técnica superior a otra, sólo sobre la base de comparaciones respecto de su amplitud, exactitud o profundidad. Por ejemplo, la neurociencia cognitiva es más amplia y más profunda que la psicología conductista, del mismo modo que la genética molecular es más profunda y exacta que la genética mendeliana.

Estas definiciones contribuyen a evitar la confusión entre investigación y proyectos de investigación, confusión que caracteriza parte del trabajo de Kuhn, Como es bien sabido, Kuhn sostenía que la investigación «normal» no consiste en la invención o descubrimiento, sino en la resolución de rompecabezas: el resultado sería conocido de antemano, con excepción de los detalles. Así pues, todos los científicos que han aceptado las ideas de Ben Franklin acerca de la electricidad «sabían» que «debía haber» una ley de atracción y repulsión entre cuerpos cargados eléctricamente. El descubrimiento real de esa ley, según Kuhn (1963), fue sólo un ejemplo de ciencia «normal»: consistió en completar los detalles de lo que era «sabido» de antemano. Esto es confundir un proyecto de investigación con la investigación real. El gran polígrafo estadounidense pudo haber imaginado las grandes líneas de un proyecto de investigación, pero solamente Coulomb enunció y confirmó la ley. Este descubrimiento no fue menor que el de Franklin. De igual modo, Crick y Watson, trabajando en un paradigma definido, construido por otras personas y en un problema planteado también por otros, realizaron un descubrimiento monumental cuando conjeturaron la estructura básica de las moléculas de ADN. Aun así, si aceptásemos las ideas de Kuhn, los cuatro hombres de los ejemplos sólo se halla han envueltos en modestas búsquedas de ciencia «normal», o sea, llenando huecos.

Definamos, ahora, los conceptos de ciencia y seudociencia. Para comenzar, estipularemos que una ciencia particular, tal como la bioquímica o la sociología, es un campo de conocimientos C = <C, S, G, D, F, E, P, K, O, M> de modo tal que:

Diremos que un campo de conocimientos que no satisface todas y cada una de las diez condiciones enumeradas anteriormente es un campo no científico. Ejemplos clásicos de campos de investigación no científicos son la teología y la crítica literaria. (Adviértase la distinción implícita entre teología, un campo de investigación, y religión, un cuerpo de creencias). Sin embargo, la cientificidad se presenta en grados. Un campo de conocimientos que satisface casi todas las condiciones descritas y, presumiblemente, se dirige a lograr el total cumplimiento de ellas, puede ser denominado protociencia o ciencia emergente. En cambio, todo campo de conocimientos que es no científico y, aun así, es pregonado como científico, será considerado seudocientífico. La diferencia entre ciencia y protociencia es una cuestión de grado, en tanto que la diferencia entre ciencia y seudociencia es de clase. (Analogía: algunas divisas son más fuertes que otras, pero todas tienen algún valor, en tanto que la moneda falsificada no es dinero de curso legal). De allí que sea incorrecto considerar a la parapsicología o al psicoanálisis como protociencias, o incluso como ciencias fallidas: eran erróneas desde el comienzo.

Por último, podemos definir a la ciencia general, en contraste con una ciencia particular o especial, como el campo de conocimientos del cual cada coordenada o componente es la unión (suma lógica) de las coordenadas peculiares de cada una de las diferentes ciencias especiales.

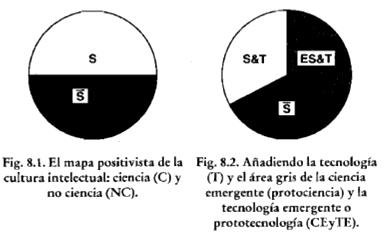

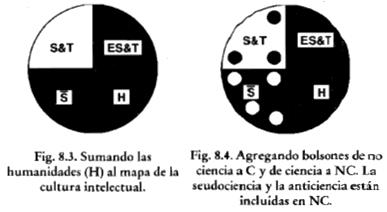

Estas consideraciones nos serán de ayuda para construir un mapa de la cultura intelectual contemporánea, o sea, de la totalidad de los campos de conocimientos. El cuadro más simple del campo íntegro es el que hemos heredado del positivismo. De acuerdo con éste, la cultura intelectual está constituida por dos áreas disjuntas: el área clara, constituida, a su vez, por la matemática y la ciencia, y el área negra, constituida por la no ciencia, a menudo denominada «metafísica»: ver figura 8.1. Este cuadro simplista pasa por alto las tecnologías, así como las protociencias y las prototecnologías, o campos de conocimientos en proceso de convertirse en ciencias y tecnologías respectivamente. Una representación más precisa presenta tres sectores: los sectores negro y blanco ya considerados, el último de los cuales incluye ahora a las tecnologías, y una tercera área, de color gris, constituida por las ciencias y tecnologías emergentes:

Aún así, esta representación es incompleta, puesto que no incluye a las humanidades. Esta omisión se subsana en la figura 8.3. Sin embargo, no hay sectores homogéneos o puros: todas las ciencias poseen bolsones de no ciencia, y algunos campos no científicos y protocientíficos presentan bolsones de ciencia. Esto es particularmente válido para los estudios y tecnologías sociales, así como para las humanidades. Pero también vale para ciencias tan paradigmáticas como la física, y la astronomía, en las cuales los procedimientos no científicos (tales como el argumento de autoridad) e incluso los mitos (tales como el de la creación del universo y la dependencia del experimentador de todos los sucesos físicos) aún levantan sus desanimadas y arcaicas cabezas. (Más en la sección 8.) Por lo tanto, la figura 8.4 es más correcta, aunque tal vez aún demasiado simple como para ser completamente fiel.

En caso de que nuestra definición negativa de seudociencia brindada en la sección anterior sea bailada insatisfactoria, propongamos una caracterización alternativa en términos positivos. Ya convinimos que una seudociencia es un campo de conocimientos publicitado como ciencia, aunque en realidad no cumple con los requisitos para serlo. (Sin importar las intenciones de algunos practicantes de seudociencia: todos conocemos que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones).

Estipularemos ahora que una seudociencia es un campo de conocimientos C = <C, S, G, D, F, E, P, K, O, M> en el cual:

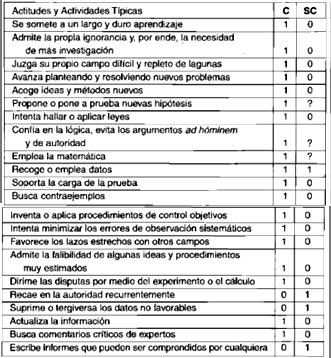

Puede resultar útil completar este cuadro general con una lista de las actitudes y actividades típicas de científicos y seudocientíficos: ver; tabla 8.1. (Hay que reconocer que a veces los científicos no se comportan científicamente. Pero este asunto va más allá de nuestro interés aquí: lo que nos ocupa son las normas).

Tabla 8.1 Comparación de las actitudes y actividades de científicos (C) y seudocientíficos (SC). 1 = si; 0 = no; ? = optativo.

Examinemos ahora tres especímenes de seudociencia: la parapsicología, el psicoanálisis y la psicología computarizada.

La seudociencia es un cuerpo de creencias y prácticas, pero rara vez un campo de investigación activa: está atada a la tradición, y es dogmática antes que previsora y exploradora. En particular, jamás he oído hablar de laboratorios psicoanalíticos o quiroprácticos; y el único laboratorio homeopático, el del Doctor Benveniste, en París, fue cerrado cuando se descubrió el sistemático fraude. Sólo la parapsicología (o investigación psíquica), que trata con los llamados fenómenos psíquicos o espirituales o extrasensoriales, está orientada a la investigación. Sin embargo, no cumple con todas las condiciones para considerar científico un campo de conocimientos enumeradas en la sección 4. Pasemos revista a estas condiciones, dejando los detalles a los especialistas (véase, por ejemplo, Alcock, 1990 y Kurtz, 1985).

Concluimos, pues, que la parapsicología es una seudociencia. Si no siempre se la reconoce como tal, puede ser porque la mayoría de los filósofos de la ciencia no lo son de la ciencia real, o porque se adjunta el calificativo de «científico» sin previo análisis filosófico.

Además de la parapsicología, muchas otras seudociencias merecen la atención del filósofo, aunque sólo sea porque son todavía más populares y, muchas veces, más peligrosas que la creencia en los fenómenos paranormales. El psicoanálisis es una de ellas. El surgimiento del psicoanálisis en 1900 ha sido saludado a menudo como una conmoción científica comparable a las de Galileo, Newton, Smith, Darwin, Marx y Einstein. A primera vista, el psicoanálisis parece revolucionario por sus hipótesis y sus métodos. (Véase, por ejemplo, Freud, 1960.) Un examen más detallado muestra que ni sus hipótesis, ni sus métodos son tan nuevos y que, lejos de constituir un desarrollo revolucionario, constituyen una contrarrevolución. De hecho, las ideas originales del psicoanálisis son especulaciones descabelladas en lugar de productos de la investigación científica. Es decir, no están apoyadas por datos empíricos y no casan con la psicología experimental o la neurociencia. (Véase, por ejemplo, Crews, 1998; Loftrusy Xetchain, 1994; Macmilian, 1997.) Sin embargo, esto no preocupa a los seguidores de Freud, ya que él mismo declaró que el psicoanálisis nada tiene que aprender de la psicología experimental o de la neurociencia.

Desde el punto de vista metodológico, las fantasías psicoanalíticas caen en dos categorías: las que pueden y las que no pueden ser puestas a prueba. Las últimas, tal como la tesis de que todos los sueños poseen contenido sexual, ya sea manifiesto, ya sea latente, son obviamente no científicas. En lo que respecta a las hipótesis de Freud que sisón pasibles dé la puesta a prueba, la mayor parte de ellas (como los recuerdos de la vida en la matriz, la envidia del pene, el miedo a la castración, la inferioridad moral e intelectual de las mujeres, y el efecto catártico de mirar episodios violentos) han sido refutadas por la psicología experimental y las observaciones clínicas serias.

La única hipótesis psicoanalítica verdadera es que existen procesos mentales inconscientes. Pero Freud no descubrió el inconsciente. Sócrates sabía del conocimiento tácito; Hume mencionaba el inconsciente ya en 1739; Eduard von Hartmann le dedicó un influyente libro en 1870, cuando Freud tenía catorce años de edad; y tanto Helmholtz como Wundt escribieron sobre inferencias inconscientes antes que Freud. Además, los psicoanalistas no investigan científicamente ningún proceso mental, aunque afirmen que la libre asociación invita a sus clientes a enrolarse en el «camino real» hacia el inconsciente. Sólo escriben cuentos acerca de eso. En cambio, el conocimiento implícito (o tácito), como en el caso de la visión ciega, la memoria verbal y el conocimiento práctico, está siendo investigado experimentalmente por científicos que no son psicoanalistas (véase, por ejemplo, Kóhler y Moscowitch, 1997).

Otra conjetura central e influyente de Freud es la que afirma que la infancia constituye el destino: que los primeros cinco años de vida moldean de manera irreversible todos los años restantes, sin posibilidad alguna de recuperación de las experiencias traumáticas tempranas. Pero el sólido estudio de largo plazo de Sir Michael Rutter y colaboradores (1993) ha refutado este dogma: se ha mostrado que las personas son resilientes y continúan desarrollándose a lo largo de toda la vida.

Un mito freudiano aún más importante es el del complejo de Edipo. He aquí el cuento. (1) Todos nacemos con una fuerza sexual; (2) nuestros padres y hermanos son los más cercanos y, por ende, los primeros objetos de nuestro deseo sexual; (3) el tabú del incesto es una construcción social; (4) cuando los deseos incestuosos son reprimidos, se acumulan en el Inconsciente; (5) la represión se manifiesta de un modo tortuoso en el odio al padre (Edipo) en los niños y en el odio a la madre (Electra) en las niñas. Examinemos esta difundida fábula.

La hipótesis (1) acerca de la sexualidad infantil es falsa: el centro del sexo es el hipotálamo y en los niños no está aún completamente desarrollado. Como consecuencia, la hipótesis (2) también es falsa. Pero la hipótesis (3) es independiente de (1) y (2), y por ello debe ser investigada. Si la investigación refutase la hipótesis de que rehuir el incesto es una construcción social en lugar de una tendencia natural, las hipótesis (4) y (5) serían también refutadas y todo el edificio psicoanalítíco se desmoronaría. Veamos cuáles son los hechos.

El antropólogo, sociólogo y filósofo suizo-finlandés Edward Westermarck (1862-1939), fue el primer antropólogo social evolutivo. Y fue, también, el primero en reunir pruebas empíricas relacionadas con la cuestión de si el tabú del incesto —y, por extensión, la regla de exogamia— es natural o artificial. En su History of Human Marriage[41] (1891), Westermarck concluyó que «hay una notable ausencia de sentimientos eróticos entre las personas que viven juntas desde la infancia». En consecuencia, el tabú del incesto sólo consagra una tendencia natural. Freud y otros contemporáneos famosos descartaron esta tesis sin más ni más: se comportaron como escépticos dogmáticos. Sin embargo, las investigaciones ulteriores vindicaron completamente lo que ahora se denomina la hipótesis de Westermarck.

De hecho, se ha sabido por décadas que los niños de los kibbutzim, criados juntos desde la infancia y libres posteriormente de elegir a sus parejas, nunca se casan con sus antiguos compañeros de juegos. Un hallazgo más reciente es el del antropólogo de Stanford Arthur P. Wolf, quien dedicó la mayor parte de su vida académica a poner a prueba la hipótesis de Westermarck en una especie de laboratorio natural, a saber la sociedad del norte de Taiwan. Ésta es —o, mejor dicho, fue— algo así como un laboratorio, porque se acostumbraba a concertar los matrimonios de dos modos diferentes. En tanto que algunas niñas permanecían con sus padres hasta el día de la boda (clase de casamiento «principal»), otras eran trasladadas a sus futuros hogares de casadas siendo aún lactantes, con el fin de criarlas junto a sus futuros maridos (clase de casamiento «secundaria»). La comparación entre ambos grupos es calificada como «experimento y natural» porque una muestra representativa de los casamientos de la clase principal actúa como grupo control y una muestra equivalente de la clase secundaria actúa como grupo experimental.

Wolf (1995) estudió la historia de 14.402 casamientos de ambas clases, empleando las estadísticas del gobierno para el período 1905-1945, además de sus propios datos sobre numerosos individuos vivos. Halló que los matrimonios de clase secundaria —los que implicaban una asociación íntima temprana— fueron significativamente menos exitosos que los de clase principal, medidos por baja fertilidad, adulterio y divorcio. Así pues, «lejos de desarrollar una atracción sexual por los miembros de la misma familia, los niños desarrollan una aversión sexual activa como resultado de una asociación inevitable. Concluyo, por tanto, que la primera premisa de la teoría edípica es errónea y que todas las conclusiones alcanzadas tomando como base la presunta existencia del complejo de Edipo son también erróneas» (Wolf, 1995: 491).

Entre estas conclusiones erróneas están las afirmaciones de Freud acerca de que el complejo de Edipo es la fuente principal de la actividad intelectual y artística (a través de la «sublimación»), de la religión, la ley y la ética, así como del conflicto social y la guerra. Y puesto que la «teoría» edípica es falsa, no hay necesidad alguna de terapia psicoanalítica, excepto como actividad rentable.

Por lo tanto, tal como dice la vieja cantilena, lo que es verdad del psicoanálisis es viejo, y lo que es nuevo es o imposible de poner a prueba o falso. Para facilitarnos las cosas, los psicoanalistas rehuyen el experimento, aduciendo que su doctrina es puesta a prueba día a día en el diván. También evitan las estadísticas, con la excusa de que no existen dos individuos iguales; una excusa pobre, por cierto, dado que la biología, la medicina y la psicología viajan en el mismo barco, y aun así hallan regularidades. En resumen, los psicoanalistas, como los homeópatas y los quiroprácticos, no son investigadores sino practicantes de un cuerpo de creencias infundadas.

A pesar de esta carencia de credenciales científicas —o quizá por eso mismo— el psicoanálisis ha tenido un impacto tremendo sobre la cultura contemporánea. De hecho, ha generado todo un movimiento (véase Gellner, 1993), el cual ha retardado el avance de la psicología científica y contaminado los estudios sociales por varias décadas, Este movimiento, además, transformó a la psiquiatría en curanderismo, y proveyó a críticos literarios e intelectuales a medio hacer de una doctrina sencilla y útil para múltiples propósitos (véase Torrey, 1992). Fue, en resumen, no sólo una contrarrevolución científica, sino también un gran desastre cultural.

El sensacional éxito cultural y comercial del psicoanálisis se debe, en gran medida, a cinco hechos. No exige conocimiento científico alguno; aborda temas que han sido rechazados por la psicología clásica, principalmente los sentimientos y el sexo; provee de una explicación sencilla para todo lo relacionado con lo personal y lo social; desacredita a la religión, aunque de una manera no científica; y, sobre todo, es entretenido.

La tecnología asociada al psicoanálisis es, por supuesto, la terapia psicoanalítica, una variedad de psicoterapia verbal. Sin embargo, el tratamiento de enfermedades mentales por medios únicamente verbales ha existido en todas las sociedades humanas, por miles de años. Hasta el advenimiento del psicoanálisis, esta práctica se relacionaba usualmente con creencias animistas o religiosas, y con rituales infundados ejecutados por chamanes o sacerdotes. Desde entonces, la logoterapia se transformó en una industria explosiva, que actualmente, sin embargo, muestra signos de recesión.

Hay cerca de doscientas escuelas de logoterapia que disputan unas con otras, la mayoría de ellas ajenas a la psicología experimental y a la psiquiatría biológica. Pocas de ellas han sido sometidas a pruebas rigurosas: por lo general se las adopta y practica tomando como base la fe o la autoridad. Los alimentos, las drogas farmacéuticas e incluso los automóviles son sometidos a un cuidadoso examen, pero no asilas psicoterapias. Cuando el U.S. National Institute for Mental Health[42] propuso, en 1980, llevar adelante pruebas rigurosas para controlar la seguridad y eficiencia de sólo dos variedades de psicoterapia, la comunidad psicoanalítica desencadenó un infierno. ¿Cómo se atrevían, a desafiar la creencia profundamente establecida y la práctica rentable en nombre de la salud mental pública?

El psicoanálisis y las diversas psicoterapias verbales no son los únicos enfoques seudocientíficos en el estudio de la mente. Otro enfoque de este tipo, el cual ha ido ganando popularidad junto con la computadora, es el modelo informático de la mente. Aunque este enfoque parece científico, o mejor dicho tecnológico, dado que usa el lenguaje de la informática, es seudocientífico por las siguientes razones.

El modelo informático de la mente

En resumen, el modelo informático de la mente es seudocientífico y seudotecnológico. Produce tan sólo la ilusión de conocimiento, remplazando el honesto «Aún no sabemos cómo realizamos la tarea mental X» con un altisonante pero vacío «El cómputo de X». Está arraigado en la concepción idealista y, en última instancia, mágica de que la mente es separable de la materia. De seguro, la informática y la inteligencia artificial (en particular la robótica) son ramas admirables de la matemática aplicada y la ingeniería respectivamente. Pero no pueden remplazar al estudio de las funciones mentales de los cerebros vivos.

Podríamos continuar cazando más ejemplares de seudociencia, puesto que abundan no sólo en la cultura popular sino también en la literatura científica, sin excluir publicaciones periódicas de alto nivel sobre física, biología, psicología y ciencias sociales. Baste realizar una enumeración al azar de tales bestias: (a) la teoría cuántica de la medición, supuestamente aplicable a todo dispositivo de medición posible, y a pesar de ello jamás puesta a prueba; (b) la teoría de cuerdas, que postula, que el espacio-tiempo posee en realidad diez dimensiones, no cuatro, y que no tenemos acceso a las otras seis; (c) las sensacionales pero infundadas profecías realizadas de tanto en tanto por ciertos «think tanks»;[43] (d) los modelos de «sistemas generales» criticados por Berlinshy (1976); (e) las aplicaciones de la teoría de las catástrofes a problemas biológicos y sociales, criticadas por Zahler y Sussman (1977); (f) el proyecto de vida artificial (o seca) que identifica las simulaciones de procesos biológicos en computadora con procesos vivientes (véase Mahner y Bunge 1997); (g) las fantasías de Dawkins acerca del gen egoísta y el genoma autocrático, sólidamente vapuleadas por los genetistas Lewontin (2000) y Dover (2000); (h) la medicina seudodarwiniana, o sea, la doctrina que afirma que toda enfermedad es una adaptación (sin dudas, un gran consuelo para los enfermos de SIDA); (i) la explicación sociobiológica de las capacidades cognitivas humanas que se hace pasar por psicología evolutiva, una de cuyas tesis consiste en que el cerebro humano fue «diseñado» para enfrentar la vida humana tal como era 100.000 años atrás (pero, entonces, ¿por qué hablar de evolución mental?); (j) la psicohistoria o psicoanálisis de personajes históricos e incluso míticos; (k) muchas de las teorías sociológicas ridiculizadas por Sorokin (1956), Andreski (1972) y Bunge (1996a, 1998a, 1999b); (I) el uso de la jerga, pero no de los conceptos, de la teoría de la probabilidad, la teoría de la información, la teoría de las catástrofes y la teoría del caos; (m) la sociología de la ciencia constructivista-relativista posmertoniana (véase el capítulo 5); los modelos de la elección racional que ni son matemáticamente precisos, ni poseen apoyo empírico (Bunge, 1998a); y (o) las charlatanerías relacionadas con la salud denunciadas de tanto en tanto por el Consumer’s Union.[44]

Las seudociencias abundan por varias razones: porque poseen raíces antiguas, porque tratan de cuestiones soslayadas por la ciencia, porque hacen aseveraciones descabelladas, porque prometen resultados efectivos a bajo costo, y porque son más fáciles de comprender y de practicar que la ciencia. Por tanto, es de esperar que aparezcan en todos lados y en cada momento.

Hemos trazado la línea entre ciencia y seudociencia, pero casi nada hemos dicho de la ciencia ficción, la protociencia, la heterodoxia científica y la anticiencia. Es menester dedicarles unas pocas palabras porque, a veces, son confundidas con la seudociencia.

La diferencia entre ciencia ficción y protociencia es, por supuesto, que la primera no tiene pretensiones de verdad; se trata sólo de una rama de la literatura fantástica. Sin embargo, hay dos clases de ficción: aquella que es plausible y la que es implausible. La primera es una extrapolación imaginativa de la ciencia actual. Por ejemplo, puede imaginar señales súper luminosas, seres súper humanos, dispositivos para leer la mente implantados en el cerebro u organismos que son producto de la ingeniería genética. En cambio, la ciencia ficción implausible viola leyes científicas bien establecidas. Puede inventar, por ejemplo, naves espaciales que viajan a velocidades mayores que la de la luz, humanos inmortales, comunicación telepática, sociedades galácticas o robots creativos que se programan a sí mismos. En resumen, existe la ciencia ficción honesta, la cual exige un gran esfuerzo de imaginación científica porque trabaja en los límites de la posibilidad de lo real; y existe la seudociencia ficción, un doble engaño.

En cuanto a la diferencia entre seudociencia y ciencia, siempre se teme que en la primera pueda yacer oculta alguna pepita de oro: que pueda no ser otra cosa que protociencia o ciencia emergente. Tal temor está bastante justificado en la infancia de un campo de investigación, en particular porque una concepción o una técnica extremadamente original —una heterodoxia— puede tener cierto tufillo a seudociencia debido a su novedad. Pero la prudencia puede ser remplazada por el escepticismo, y el escepticismo por la denuncia si, luego de algunas décadas, la novedad no llega a evolucionar en un cabal componente de la ciencia. En efecto, en tanto que las genuinas protociencias avanzan y maduran impulsadas por la investigación rigurosa, y se transforman en ciencias, las seudociencias son pozos de agua estancada que permanece al margen de la veloz corriente de la ciencia. E incluso, puede descartarse del todo la precaución si la nueva, idea o procedimiento no es compatible con la perspectiva científica, el método científico o los descubrimientos científicos mejor establecidos (si bien, por supuesto, falibles). La objeción posible acerca de que tal intolerancia haya cortado a La ciencia moderna en flor no viene a cuento, puesto que en 1600 —momento en que, aproximadamente, se inició la ciencia— difícilmente existiera una perspectiva científica, un método científico o teorías científicas bien establecidas, fuera de la matemática pura.

Que «pueda haber algo» en ciertas afirmaciones de la seudociencia es verdad, pero se trata de un asunto diferente. Así pues, los alquimistas estaban en lo cierto cuando afirmaban que el plomo puede ser transmutado en oro. Pero estaban equivocados al creer que eventualmente lograrían esa transmutación, debido a que carecían de (a) la teoría (de la estructura nuclear) necesaria; (b) las herramientas necesarias (aceleradores de partículas); y (c) la posibilidad de obtener tanto la teoría como las herramientas, porque se hallaban atrapados en la tradición (en particular en la teoría de los cuatro elementos), y porque pusieron su fe en la estrategia de ensayo y error (en lugar de hacerlo en un experimento bien diseñado) combinada con el encantamiento mágico. Por tanto, el descubrimiento moderno de la (genuina) transmutación de los elementos fue sólo una coincidencia; y mucho más, debido a que los alquimistas rechazaron el atomismo.

Del mismo modo, los frenólogos se hallaban cerca de algo importante, en 1810, cuando descubrieron las circunvoluciones de la corteza cerebral y revivieron la hipótesis de Galeno acerca de la localización cerebral de las facultades mentales. Pero su afirmación de que tales módulos podían ser identificados pasando las manos por el cuero cabelludo en busca de protuberancias era ridícula y sus exhibiciones en la ferias campestres terminaron por desacreditar la valiosa hipótesis de la localización.

Una vez más, la telepatía puede ser real después de todo, aunque no la clarividencia, la precognición o la psicokinesia, todas las cuales contradicen leyes físicas fundamentales. Sin embargo, si la transmisión del pensamiento ocurre, debe realizarse a través de un campo físico. Después de todo, el cerebro humano emite radiación electromagnética. Por cierto, esta radiación es cientos de miles de veces más débil de lo que sería necesario para una transmisión efectiva, sin mencionar la ausencia de mecanismos conocidos de detección y decodificación en el cerebro (Taylor y Balanovski, 1979). Aun así, no puede excluirse que la telepatía sea un campo físico todavía no descubierto. Por lo tanto, su improbable descubrimiento no confirmaría a la parapsicología, la cual afirma que el efecto es no físico, j de allí imposible de detectar por los instrumentos de medición. Si se mostrara que existe, la telepatía se convertiría en materia de investigación científica normal, tal como la efectiva transmutación de plomo en oro en un laboratorio de alta energía. Por consiguiente, ese descubrimiento acabaría con la parapsicología, del mismo modo en que la química y la física nuclear terminaron con la alquimia.

La heterodoxia científica presenta un problema del todo diferente: se trata, únicamente, de ciencia no convencional o impopular. La física de campos era radicalmente heterodoxa cuando se la propuso por primera vez, a mediados del siglo XIX, porque estaba en desacuerdo con las teorías dominantes de acción a distancia. Pero era un genuino campo de investigación, repleto de hipótesis contrastables y sorprendentes nuevos experimentos, y preñado de poderosas tecnologías jamás soñadas: la corriente eléctrica, la televisión y el correo electrónico. Lo mismo puede decirse de todas las heterodoxias científicas que le siguieron, tales como la teoría de la evolución de Darwin, el análisis del capitalismo clásico de Marx, la mecánica estadística, la genética, las dos relatividades, la teoría sintética de la evolución, la teoría cuántica, la biología molecular, la neurociencia cognitiva, la sociología económica, etcétera.

Todas éstas eran, para usar la adecuada expresión de Isaac Asimov, endoherejías —desviaciones dentro de la ciencia— las cuales deben ser distinguidas de las exoherejías o desviaciones de la ciencia. Ya sea que lo propongan los miembros de una disciplina dada o personas que vienen de fuera, un nuevo elemento de conocimiento que satisfaga la definición propuesta en la sección 4, pero a su vez esté en conflicto con algunos elementos (no todos) del trasfondo específico estándar o del fondo de conocimiento acordado, califica como una endoherejía. La endoherejía debería ser bienvenida en ciencia, no así la exoherejía. Tolerancia sí, pero sólo dentro de la ciencia. Parafraseando a San Pablo, no hay salvación (intelectual) fuera de la ciencia.

De todo esto no se sigue que la ciencia no posea enemigos internos o quintas columnas. Los posee, pero son fácilmente identificables porque se trata de fragmentos no científicos. Sostengo que los enemigos internos más temibles son (a) la tolerancia excesiva hacia las ideas o las prácticas que van a contrapelo de la ciencia; (b) la falta de voluntad para refinar las ideas toscas; y (c) la negativa a discutir asuntos de principio. Mostremos algunos pocos ejemplos de cada uno.

Un ejemplo de tolerancia excesiva hacia las ideas no científicas es la hipótesis antrópica. De acuerdo con ella, el universo fue diseñado cuidadosamente de tal modo que los humanos apareciesen en el preciso momento en que lo hicieron. Esta hipótesis es ambigua: puede interpretarse ya sea como una tautología, ya sea como un principio teológico. En cualquier caso, es imposible de poner a prueba empíricamente y, por lo tanto, no es científica (Bunge, 1985). Otro caso de excesiva apertura mental es el viejo mito de la mente inmaterial que flota sobre el cerebro. Dado que los elementos inmateriales no pueden ser registrados ni controlados en el laboratorio, ésta es una hipótesis no científica (recuérdese el capítulo 3). Peor aún, ambas hipótesis entorpecen la investigación científica: la primera obstaculiza el camino de la biología evolutiva y la segunda el de la neurociencia cognitiva.

Un ejemplo de ceguera con respecto a lo confuso de ciertas ideas clave, es el uso de frases soporte como «las moléculas de ADN especifican la proteínas» y «el sistema nervioso de los animales computa sus emociones». Las palabras en bastardilla no hacen más que ocultar nuestra ignorancia del mecanismo en juego. Mucho peor, dan la falsa impresión de que hay teorías adecuadas para explicar la síntesis de proteínas y el control del movimiento corporal respectivamente, en tanto que de hecho, hasta el momento, sólo hay disponibles descripciones de tales procesos.

Por último, un ejemplo de dogmatismo concerniente a teorías exitosas es la (actualmente en retirada) rigidez con respecto a la interpretación física de la formalización matemática de la teoría cuántica, una construcción maravillosamente precisa, algo arruinada por la obsoleta filosofía antirrealista (recuérdese el capítulo 3). La moraleja de estos tres grupos de ejemplos es: la mente científica, no debe ser ni demasiado cerrada ni demasiado abierta (recuérdese el capítulo 7).

Actualmente, los estudiosos de la seudociencia están divididos respecto de cuál de las dos es más perjudicial, la seudociencia o el dogma científico. Desde mi perspectiva, esta pregunta está mal formulada y el modo habitual de tratar con ella no es científico. En efecto, la pregunta adecuada no es ¿cuál es peor?, sino ¿cuál es la más perjudicial, para quién y en qué aspecto? Y puesto que se refiere a asuntos fácticos, esta última pregunta debe ser investigada científicamente, en lugar de ser discutida en un vacío empírico. En efecto, se trata de un problema para la psicología, la sociología e, incluso, la economía del conocimiento y de la ignorancia. Permítaseme explicar.

Presumiblemente, la seudociencia sólo puede hacer un daño menor al científico especialista, quien, por otra parte, está en constante peligro de caer en el dogma, el cual a su vez obstaculiza la investigación de nuevas líneas. (Advertencia: dado que todo científico es un lego en todos los campos con excepción del propio, la hipótesis anterior lo nombra dos veces). En cambio, el lego que sabe poco o nada de las ortodoxias científicas del momento, se halla a merced de numerosas supersticiones; tanto de las aprendidas en su niñez, como de las que ve pregonadas como científicas. Al no ser capaz de distinguir entre la falsificación y el artículo genuino, el lego está, presumiblemente, más expuesto a creer en la primera, aunque sólo sea porque ve falsificaciones más frecuentemente y a un precio mucho más bajo. Aparte de la mayor exposición, está lo que William James denominó la voluntad de creer: muchos de los que abrazan supersticiones, viejas o nuevas, lo hacen porque sienten la necesidad de apoyo extra para enfrentar la adversidad.

En resumen, parecería que mientras el dogmatismo acerca de las ideas científicas es más perjudicial para los científicos que para los legos, estos últimos tienen más que temer de la seudociencia. Pero ésta es sólo una conjetura que no ha sido puesta a prueba. Lo que difícilmente esté en duda es la economía de la seudociencia. Sabemos que se ha transformado en una industria de varios miles de millones de dólares. Y sabemos que, en tanto que la creencia en la percepción extrasensorial resulta bastante barata, la creencia en el psicoanálisis puede llevarnos a la ruina. Sin embargo, también éste es un asunto que merece investigación empírica.

En cuanto a la anticiencia, una vez más, se trata de un asunto del todo diferente. Por definición, una anticiencia es un sistema de creencias que es abiertamente hostil a la ciencia y lucha por desplazarla. Ejemplos: todas las «ciencias» ocultas; la homeopatía (en contraposición con la alopatía o medicina «oficial»); la psicología humanista (en contraposición con la psicología experimental); la sociología humanista (en contraposición con la sociología empírica). La anticiencia no sólo es hostil hacia un cuerpo determinado de conocimiento científico: se opone activamente a la perspectiva científica y al método científico.

Sin embargo, la diferencia entre anticiencia y seudociencia es sólo de marketing: si bien ambas son igualmente no científicas, los seudocientíficos pretenden hacer ciencia, mientras que los anticientíficos la desprecian abiertamente. Aparte de ello, ambos grupos son exoherejes y ejercen una perniciosa influencia sobre el público desprevenido. Aun así, no son igualmente perjudiciales. En efecto, en tanto que ciertas anticiencias pueden ser comparativamente inocuas, otras —en particular la psicología y la sociología humanistas— son definitivamente nocivas, posiblemente más que la parapsicología. En efecto, estas anticiencias intentan destruir lo poco que se ha logrado en un siglo de dura navegación científica contra los vientos filosóficos prevalecientes. Sin embargo, no exageremos las diferencias entre la anticiencia y la seudociencia, puesto que ninguna de las dos es científica y ambas intentan destituir a la ciencia.

Los científicos y los filósofos tienden a tratar a la seudociencia y a la anticiencia como basura inservible: se hallan demasiado atareados con sus propias investigaciones como para molestarse por tales disparates. Esta actitud es desafortunada por las siguientes razones. En primer lugar, la seudociencia y la anticiencia no son basura ordinaria —cosas fuera de su lugar— que puede ser reciclada para obtener algo útil. Se trata de gérmenes intelectuales que pueden atacar a cualquiera, lego o científico, hasta el extremo de enfermar toda una cultura y ponerla contra la ciencia. En segundo lugar, la emergencia y difusión de la seudociencia y la anticiencia son fenómenos psicosociales que merecen ser investigados científicamente. Incluso, podrían ser utilizados como indicadores del estado de salud de una cultura. En tercer lugar, la seudociencia y la anticiencia son buenos casos para poner a prueba a cualquier filosofía de la ciencia. En efecto, el valor de tal filosofía podría medirse mediante su sensibilidad a las diferencias entre ciencia y no ciencia, ciencia de alto y de bajo nivel, y ciencia viva y ciencia muerta. ¿Qué pensaría el lector de un historiador del arte que es engañado una y otra vez por falsificaciones artísticas, o de un crítico de arte que de manera sistemática soslaya el gran arte y sobrestima las imposturas artísticas, o da la espalda a todo el arte de su tiempo?

Dado el interés intrínseco y la importancia cultural de la seudociencia y la anticiencia, es sorprendente que reciban tan poca atención por parte de los filósofos, particularmente en nuestros tiempos de crisis de la confianza pública en la ciencia. Debe admitirse que el filósofo fía desamparado al científico en esta hora de enjuiciamiento. Peor aún, algunos filósofos se han pasado a las filas enemigas al afirmar que la ciencia no es mejor que la seudociencia, la religión, la magia, la curación por la fe o la brujería, a todas las cuales debe darse «igual tiempo» en las escuelas, sin que ofrezcan, por supuesto, argumento alguno a favor de tales afirmaciones, Esto debería ser una clara indicación de que hay algo fundamentalmente equivocado en la filosofía contemporánea. ¿Podría ser que algún mago o alquimista la esté transformando en seudofilosofía?