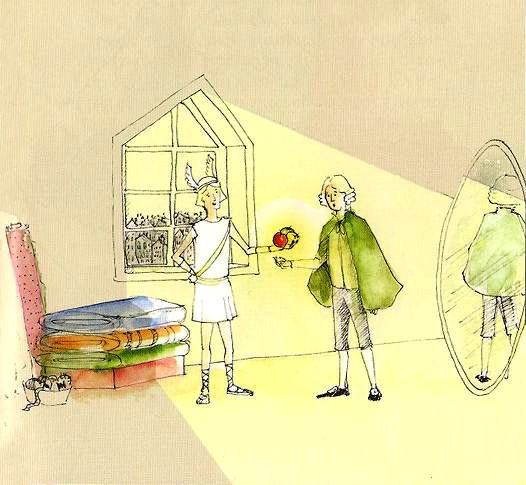

SOÑÉ HACE POCO, la víspera del Domingo de Pentecostés, que estaba frente a un espejo, ocupado en ponerme la ropa de verano que mis queridos padres habían encargado que me hicieran para esa festividad. Mi ropaje se componía, como ya sabéis, de unos zapatos de muy buena piel, con grandes hebillas de plata, calzas finas de algodón, una camisa negra de fina tela y una casaca de lana negra con botones dorados. El chaleco a juego, de tela dorada, era un corte del chaleco de boda de mi padre. Yo iba peinado y empolvado, los rizos se alzaban de mi cabeza como alitas; pero no conseguía acabar de vestirme porque confundía todo el tiempo las prendas y porque la primera resbalaba de mi cuerpo, una y otra vez, cuando iba a ponerme la segunda. En medio de este gran desconcierto, se me acercó un joven y me saludó con la mayor amabilidad.

—¡Sed bienvenido! —le dije—. Estoy encantado de veros aquí.

—¿Acaso me conocéis? —replicó el otro sonriendo.

—¡Cómo no! —fue mi respuesta, acompañada también de una sonrisa—. Sois Mercurio, y os he visto pintado en muchas ocasiones.

—Así es —dijo él—, y he sido enviado por los dioses para hacerte un importante encargo. ¿Ves estas tres manzanas? —Alargó su mano y me mostró tres manzanas que apenas cabían en ella y que eran tan singularmente hermosas como grandes, la una roja, la otra amarilla, la tercera verde. Cualquiera las habría tomado por piedras preciosas a las que se hubiera dado forma de fruta. Fui a cogerlas, pero él apartó la mano y dijo:

—Antes debes saber que no son para ti. Deberás entregarlas a los tres jóvenes más bellos de la ciudad; entonces, cada uno según su suerte, encontrarán esposas que serán tal y como las hayan deseado. ¡Tómalas y haz bien tu trabajo! —dijo como despedida, y dejó las manzanas en mis manos abiertas; me pareció que se habían vuelto más grandes todavía.

Las sostuve entonces en alto, a contraluz, y las vi completamente transparentes; pero de pronto se estiraron hacia arriba y se convirtieron en tres mujercitas muy bellas, del tamaño reducido de una muñeca, cuyos vestidos eran del color de las manzanas que habían sido.

Se deslizaron despacio, trepando por mis dedos, y cuando quise agarrarlas, para atrapar al menos a una de ellas, volaban ya lejos y en las alturas, de modo que me quedé con las ganas, allí de pie, sorprendido y petrificado, con las manos aún levantadas, contemplando mis dedos como si hubiera en ellos algo que ver. Y de pronto descubrí, bailando sobre la punta de mis dedos, a una muchachita encantadora, más pequeña que aquellas otras, pero absolutamente adorable y vivaracha; y puesto que no se alejó volando como las otras, sino que se quedó, sin dejar de bailar tan pronto en la punta de un dedo como en la punta de otro, seguí mirándola durante un buen rato. Y como me gustaba tanto, creí que a ella sí podría atraparla y pensé que bastaría alargar la mano con suficiente habilidad; sólo que justo en ese momento recibí tal golpe en la cabeza que caí al suelo aturdido y no desperté del todo de mi aturdimiento hasta que llegó el momento de vestirme para ir a la iglesia.

Durante el servicio religioso recordé aquellas imágenes muchas veces; también sentado a la mesa de mis abuelos, donde comí a mediodía. Por la tarde decidí visitar a algunos amigos, en parte para lucirme con mi traje nuevo, el sombrero bajo el brazo y la espada al costado, y en parte porque les debía una visita. No encontré a nadie en casa, y al enterarme de que andaban por los jardines, pensé en imitarles y pasar así una tarde entretenida.

Mis pasos me llevaron hasta el camino de ronda, y llegué a las proximidades del lugar al que se llama con razón el «mal muro»: estar allí produce siempre cierta inquietud. Anduve entonces más despacio y pensé en mis tres diosas, pero sobre todo en la pequeña ninfa, y de vez en cuando levantaba mis dedos, con la esperanza de que tuviera de nuevo la bondad de hacer equilibrios sobre ellos.

Perdido en estos pensamientos mientras seguía avanzando, descubrí a mi izquierda, en el muro, una puertecilla, que no recordaba haber visto jamás. Parecía tener poca altura, aunque el arco que la coronaba habría permitido pasar al más alto de los hombres. El arco y los lados habían sido trabajados por el picapedrero y por el escultor con la mayor finura, pero fue la propia puerta la que llamó toda mi atención. La vieja madera oscura, apenas decorada, tenía unos anchos refuerzos de bronce, trabajados con relieves y con grabados, con hojas en las que se posaban los pájaros como si fueran de verdad, y que no me cansaba de admirar. Sin embargo, lo que me pareció más sorprendente era que no se veía cerradura alguna, ni un picaporte ni nada para llamar, por lo que supuse que esa puerta sólo se abría desde dentro.

No me había equivocado: cuando me acerqué para palpar sus adornos, se abrió hacia dentro y apareció un hombre vestido con ropas largas, amplias y exóticas. Además, oscurecía su cara una venerable barba, por lo que pensé que debía de ser judío. Pero él, como si hubiera adivinado mis pensamientos, hizo la señal de la cruz, con lo que me daba a entender que era un buen cristiano católico.

—Joven señor, ¿cómo habéis llegado hasta aquí y qué estáis haciendo? —dijo en un tono y con una actitud amables.

—Admiro —repliqué yo— el trabajo de este portón, porque no he visto nunca algo semejante; debería estar, pieza por pieza, en las colecciones de los amantes del arte.

—Me alegra —replicó él entonces—, que os guste un trabajo como éste. Por dentro, el portón es aún más hermoso: entrad, si eso ha de complaceros.

Yo no las tenía todas conmigo. Las extrañas ropas del portero, lo apartado del lugar y algo, que no sé qué era, que parecía haber en el aire, me inquietaba. Así que remoloneé, con el pretexto de contemplar durante un rato más la superficie de fuera, mientras echaba cortas miradas al interior del jardín: porque era un jardín lo que se había abierto ante mí. Justo al otro lado del portón vi un extenso y sombrío patio que unos viejos tilos cubrían del todo, con sus ramas entrelazadas, a la misma distancia unos de otros, de modo que mucha gente habría podido tomar el fresco bajo su sombra en las horas más calurosas del día. Yo ya había pisado la entrada y el viejo supo convencerme de nuevo para dar el siguiente paso.

De hecho, yo tampoco me resistí, ya que siempre había oído decir que un príncipe o un sultán, en circunstancias como aquélla, jamás debía preguntar si le esperaba algún peligro. Además, llevaba mi espada al costado y ¿acaso no iba a poder acabar yo con el viejo si este llegara a atacarme? Así que entré sin el menor temor; el portero empujó la puerta, que se cerró con tanta suavidad que apenas lo noté. Entonces me mostró el trabajo realizado en la cara interior de la puerta, en verdad mucho más artístico y rico, y me lo comentó, mostrando una especial amabilidad hacia mí.

Tranquilizado así ya del todo, me dejé llevar por el espacio frondoso que discurría en redondo, siguiendo el muro, donde descubrí algunas cosas admirables. Rincones decorados artísticamente con conchas, corales y peldaños de metal; de las bocas de los hombres-peces caía mucha agua en pilas de mármol; entre las pilas se habían puesto pajareras y otras jaulas, dentro de las cuales brincaban las ardillas, correteaban los conejillos de Indias y muchas otras criaturas encantadoras.

Los pájaros nos llamaban con sus gritos y sus cantos a medida que avanzábamos; en especial los estorninos parloteaban sus disparates; uno gritaba sin parar: «Paris, Paris», y el otro: «Narciso, Narciso», con tanta claridad como sólo puede pronunciarlo un niño. El viejo parecía mirarme cada vez más serio, a medida que los pájaros gritaban eso, pero yo no di muestras de haberme dado cuenta, y la verdad es que no tenía tiempo para estar pendiente de él, ya que había descubierto que andábamos dando una vuelta entera y que aquel espacio sombrío era en realidad un gran círculo que rodeaba a otro mucho más bonito.

En efecto, llegamos de nuevo a la puertecilla y pareció que el viejo iba a dejarme salir, pero mis ojos siguieron fijos en la verja dorada que al parecer rodeaba el centro de aquel maravilloso jardín, y que yo había podido observar durante nuestro paseo, a pesar de que el viejo me había llevado siempre junto al muro y bastante lejos del centro. Así que cuando se dirigió a la puertecilla, le dije con una reverencia:

—Me habéis tratado con tanta amabilidad, que me atreveré a rogaros aún una cosa, antes de separarme de vos. ¿No podría contemplar más de cerca aquella verja dorada que parece encerrar el interior del jardín en un grandísimo círculo?

—Con mucho gusto —replicó él— pero para ello deberíais aceptar algunas condiciones.

—¿En qué consisten? —me apresuré a preguntar.

—Tendréis que dejar aquí vuestro sombrero y vuestra espada, y no debéis soltaros de mi mano mientras os acompañe.

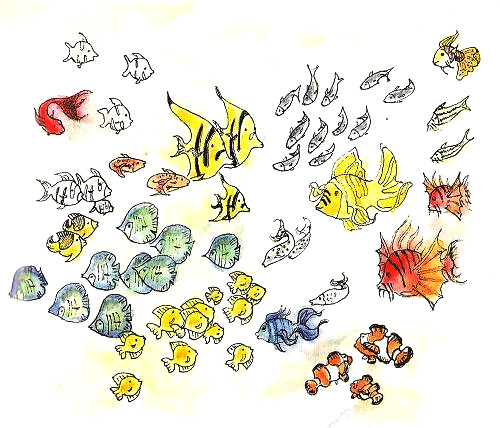

—¡Lo haré encantado! —respondí yo, y dejé sombrero y espada sobre el primer banco de piedra que encontré. Acto seguido, él tomó con su mano derecha mi izquierda, la estrechó con fuerza y me llevó con energía, en línea recta, hacia delante. Cuando llegamos a la verja, mi asombro se convirtió en enorme sorpresa: no había visto jamás algo parecido. Sobre un alto escalón de mármol había innumerables lanzas y guerreros alineados unas junto a otros, unidos por la parte de arriba, decorados con extraños adornos, formando un círculo. Miré por entre las rendijas y vi, justo detrás, una corriente de agua, rodeada de mármol a ambos lados, y en sus profundidades cristalinas se veía un gran número de pececillos de oro y de plata que, a veces despacio y a veces deprisa, tan pronto solos como en grupo, se movían de acá para allá. Entonces también quise mirar al otro lado del canal, para saber cómo era el centro del jardín, pero con gran disgusto descubrí que en la orilla opuesta el agua estaba rodeada de una verja igual, y de un modo que a un hueco de este lado correspondía justo una lanza o un guerrero del otro, de forma que no se podía ver a través. Además, el viejo me lo hacía difícil, porque seguía sujetándome tan fuerte que no podía moverme con libertad. Después de todo lo que había visto, mi curiosidad aumentó, y tuve valor para preguntar al viejo si no sería posible ir también al otro lado.

—¿Por qué no? —replicó él—. Pero con nuevas condiciones.

Cuando le pregunté cuáles, me dijo que debería cambiarme de ropa. Yo me sentí muy satisfecho; él me llevó de vuelta hacia el muro, a una sala pequeña y limpia en cuyas paredes había colgadas algunas ropas, que parecían todas orientales. Me cambié a toda prisa; él metió mi cabello empolvado bajo una bonita redecilla después de haberme quitado el polvo con energía. Pero luego, ante un gran espejo, me vi la mar de guapo con mi disfraz y me gusté más que con mis serias ropas de domingo. Hice algunos gestos y di saltos como los que había visto hacer a los bailarines en las representaciones teatrales.

Mientras tanto me miraba en el espejo y vi entonces por casualidad un hueco en la pared que estaba a mi espalda. En la base blanca del hueco colgaban tres cuerdas verdes, cada una enroscada sobre sí misma. Así que me volví rápidamente y le pregunté al viejo por el hueco y por las cuerdas. Él, con toda amabilidad, tiró de una de ellas y me la enseñó. Era un cordón de seda verde, y sus extremos eran de cuero también verde, cortado a lo largo; parecía un instrumento para un uso no muy agradable precisamente. El asunto me escamó y pregunté al viejo para qué servían. Él me respondió muy tranquilo y bondadoso: aquello era para castigar a los que no se comportaban como allí esperaban. Colgó de nuevo la cuerda en su lugar y a continuación me ordenó que le siguiera, ya que esta vez no me cogió de la mano, y pude andar libremente a su lado.

Lo que más me intrigaba ahora era saber dónde podrían estar las puertas, dónde el puente, para cruzar la verja, para cruzar el canal, porque hasta el momento no había podido verlo. Por eso me puse a mirar con atención la valla dorada mientras nos acercábamos a ella con paso apresurado, cuando de pronto me quedé boquiabierto, porque de forma inesperada las lanzas, picas y guerreros empezaron a traquetear y a zarandearse, y ese extraño movimiento siguió hasta que todas las puntas descendieron hasta quedar unas frente a otras como si dos ejércitos medievales, armados con picas, se dispusieran a atacarse.

Era una gran sorpresa para la vista, y el ruido de metales era casi insoportable, pero la escena fue mucho más asombrosa, sin embargo, cuando las lanzas bajaron hasta el suelo, cubrieron el círculo del canal y formaron el más soberbio de los puentes que se pueda imaginar, porque entonces pude ver el más multicolor de los jardines. Estaba ordenado en complicados caminos, que formaban un laberinto de adornos; todos cubiertos de verde por una planta de poca altura que yo no había visto nunca; todos con flores, cada parte de un color diferente, también de poca altura y todas pegadas al suelo.

Esta deliciosa visión, que yo disfruté iluminada de lleno por el resplandor del sol, llamó toda mi atención, pero casi no sabía dónde poner el pie, porque los caminos estaban cubiertos de arena azul, que parecía un cielo oscuro o un cielo en el agua sobre la tierra; y así caminé durante un rato, al lado de mi guía, sin apartar los ojos del suelo, hasta que me di cuenta de que en el centro de ese anillo de flores había un círculo de cipreses, a través de los cuales no se podía ver nada porque sus ramas más bajas parecía que salían de la tierra.

Mi guía me condujo, sin más rodeos, hacia el centro, y con gran asombro, al entrar en el círculo de aquellos árboles tan altos, vi ante mí la entrada de un precioso pabellón que tenía unas puertas parecidas en el resto de sus lados. Pero más aún que este edificio, me encantó una música celestial que salía desde dentro. Tan pronto me parecía oír un arpa, una cítara, un laúd, o un sonido que no era de ninguno de esos instrumentos. Fuimos hacia una puerta que se abrió en cuanto el viejo la rozó un poco, y para mi sorpresa vi que la porterita que salió a nuestro encuentro se parecía muchísimo a la encantadora muchacha que en mi sueño había bailado sobre las puntas de mis dedos. Me saludó ella también, como si ya nos conociéramos, y me pidió que entrara. El viejo se quedó fuera y yo recorrí con ella un pasillo bellamente decorado hasta la sala central, donde me llamó la atención y me dejó maravillado al entrar la altura de su techo, como el de una catedral.

Pero mis ojos no pudieron fijarse mucho en el techo, ya que vi un espectáculo aún más llamativo. Sobre la alfombra había tres mujeres sentadas formando un triángulo, vestidas de tres colores distintos, la una de rojo, la otra de amarillo, la tercera de verde; las butacas eran doradas y la alfombra un pasillo de flores. En sus brazos estaban los tres instrumentos que yo había oído desde fuera, ya que, al llegar yo, habían dejado de tocar.

—¡Sed bienvenido! —dijo la que se encontraba en el centro, sentada de cara a la puerta, vestida de rojo y junto al arpa—. Sentaos con Alerte y escuchad, si os gusta la música.

Sólo entonces vi que había allí un pequeño banco, bastante alargado, sobre el que había una mandolina. La amable muchacha la tomó, se sentó y tiró de mí para que me sentara a su lado. Entonces vi también a la segunda dama, que quedaba a mi derecha: llevaba un vestido amarillo y una cítara en la mano, y si la arpista tenía una figura elegante, unos rasgos marcados y era majestuosa en sus modales, se veía que la intérprete de cítara era una criatura alegre y animosa. Era una rubia delgada, mientras la otra tenía el pelo castaño oscuro. La armonía de su música no me impidió ver entonces también a la tercera belleza de ropajes verdes; su forma de tocar el laúd me conmovía y me chocaba. Era la que más caso me hacía y parecía tocar para mí; pero no sabía qué pensar de ella, porque tan pronto me resultaba dulce como extraña, tan pronto ingenua como caprichosa, a medida que cambiaba su expresión y su forma de tocar. Tan pronto parecía querer conmoverme como burlarse de mí. Pero ya podía hacer lo que quisiera, que bien poco iba a conseguir, ya que mi vecinita, junto a la que me sentaba codo con codo, se había ganado mis simpatías, y si en aquellas tres damas veía con toda claridad a las chicas de mi sueño y los colores de las manzanas, comprendía también que no tenía ningún motivo para retenerlas.

Era a la gentil pequeña a quien habría preferido agarrar de no haber tenido muy presente el golpe que me había propinado en el sueño. Hasta ese momento se había estado muy quieta con su mandolina, pero cuando sus señoras hubieron terminado, le ordenaron tocar algo alegre. Nada más empezar a tocar la melodía de algunas animadas danzas, se levantó de un salto; yo hice lo mismo. Ella tocaba y bailaba; yo me sentía arrastrado a acompañar sus pasos, y ambos bailamos una especie de ballet, con el que las damas parecieron satisfechas, porque en cuanto terminamos, ordenaron a la pequeña que me ofreciera un buen aperitivo hasta que llegara la cena. Yo había olvidado por completo que fuera de aquel paraíso hubiera nada más en el mundo. Alerte me llevó enseguida de vuelta al pasillo por el que había entrado. A un lado, ella tenía dos habitaciones muy lucidas; en una, en la que vivía, me ofreció naranjas, higos, melocotones y uvas, y yo probé tanto los frutos de tierras extrañas como los que sólo eran propios de otros meses del año, con gran apetito. Había dulces en abundancia; también llenó de vino espumeante una copa de cristal tallado, aunque no tuve necesidad de beber, ya que me había refrescado bastante con la fruta.

—Ahora vamos a jugar —dijo, y me llevó a la otra habitación. Aquello parecía un mercado de Navidad, aunque cosas tan valiosas y delicadas jamás se han visto en ningún tenderete navideño. Había toda clase de muñecas, vestiditos de muñeca y accesorios para muñecas; cocinitas, saloncitos y tiendecitas; y un sinfín de otros juguetes. Me condujo ante las vitrinas, ya que todo estaba guardado dentro de ellas, pero pronto cerró de nuevo los primeros armarios y dijo:

—Ya sé que esto no es nada para vos. Pero aquí —dijo— encontraremos piezas de construcción, murallas y torres, casas, palacios, iglesias, para levantar una gran ciudad. Aunque esto a mí no me divierte, vamos a buscar otra cosa que nos entretenga por igual a vos y a mí.

Sacó entonces unos estuches en cuyo interior vi un ejército de pequeños guerreros colocados en capas, unos sobre otros: tuve que reconocer que nunca había visto algo tan hermoso. Ella no me dio tiempo a mirarlos despacio, uno por uno, sino que tomó uno de los estuches bajo el brazo y yo tomé el otro.

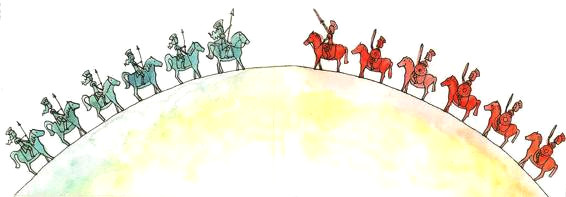

—Vamos al puente dorado —dijo—. Allí es donde mejor se juega a los soldados: las lanzas señalan la dirección en la que hay que poner los ejércitos, uno frente a otro.

Llegamos enseguida al suelo dorado; oía por debajo de mí el murmullo del agua y el chapoteo de los peces, mientras, de rodillas, formaba mis filas. Todos eran soldados a caballo, como entonces comprobé. Ella presumió de tener a la reina de las amazonas como cabeza de su ejército de mujeres; yo encontré en mi estuche a Aquiles y una caballería griega muy imponentes. Los ejércitos estaban uno frente al otro, y no se podría haber visto nada más precioso. No eran jinetes planos de plomo como los nuestros, sino que tenían volumen y cuerpo, estaban hechos con mucho cuidado, y no se sabía cómo se mantenían en equilibrio, porque se sostenían por sí mismos, sin tener ninguna base.

Cuando cada uno hubo contemplado satisfecho su propio ejército, ella me anunció su ataque. También habíamos encontrado en nuestros estuches piezas de artillería y cajitas llenas de pequeñas esferas pulidas. Con ellas, desde una cierta distancia, debíamos luchar la una contra el otro, aunque al hacerlo estaba prohibido disparar más fuerte de lo que fuera necesario para hacer caer las figuras, puesto que no había que dañar ninguna.

Empezó entonces el disparo de los cañones, y pareció, al principio, que a los dos nos iba bien. Pero cuando ella se dio cuenta de que yo tenía mejor puntería y que acabaría por conseguir la victoria, que dependía del número de figuras que quedaran en pie, se acercó más, y sus lanzamientos de niña acertaron también bastante. Derribó un buen número de mis mejores tropas, y cuanto más protestaba yo, con más fuerza disparaba ella. Eso me fastidió y le advertí que yo iba a hacer lo mismo. No sólo me acerqué más, sino que, enfadado, disparé mucho más fuerte, de modo que, poco tiempo después, un par de sus pequeñas amazonas quedaron hechas pedazos. Concentrada en la lucha, no se dio cuenta enseguida, pero yo me quedé petrificado cuando las figurillas rotas se recompusieron de nuevo ellas solas, amazona y caballo de nuevo una sola pieza; al mismo tiempo que tomaban vida, emprendían el galope desde el puente dorado hacia los árboles, y, corriendo de un lado para otro, acababan desapareciendo, no sé cómo, contra el muro.

Mi hermosa contrincante, apenas se dio cuenta, rompió a llorar y a lamentarse a grandes voces y exclamó que por mi culpa había tenido una pérdida sin remedio. Pero yo, que ya estaba enfadado, me alegré de poder hacerle daño, y disparé un par de veces, a ciegas y con fuerza, las balas que me quedaban contra su ejército. Desgraciadamente, le di a la reina, lo que estaba prohibido según nuestras reglas. Saltó en pedazos, y sus oficiales más próximas también, pero se recompusieron rápidamente y escaparon como las anteriores, galopando de un modo muy cómico bajo los árboles, hasta que se perdieron contra el muro.

Mi rival me riñó, pero yo, ya lanzado, me agaché para recoger algunas balas que rodaban sobre las lanzas doradas. Quería destruir todo su ejército; ella, en cambio, se lanzó sin dudar sobre mí y me dio una bofetada que hizo que me zumbara la cabeza. Yo, que siempre había oído decir que a la bofetada de una niña había que responder con un fuerte beso, la cogí por las orejas y la besé repetidas veces. Pero ella soltó un grito tan fuerte que hasta a mí me asustó; la solté y ésa fue mi suerte, porque al momento no supe qué me estaba sucediendo. El suelo bajo mis pies empezó a temblar; me di cuenta de repente de que las verjas se movían otra vez, pero no tuve tiempo de pensar ni de ponerme en pie para escapar. Temí que me atravesaran en cualquier momento, porque los guerrilleros y las lanzas que se levantaban habían roto ya mis ropas; en fin, no sé como sucedió, perdí el oído y la vista, y me reencontré, aturdido, al pie de un árbol al que me había lanzado la verja al volver a levantarse.

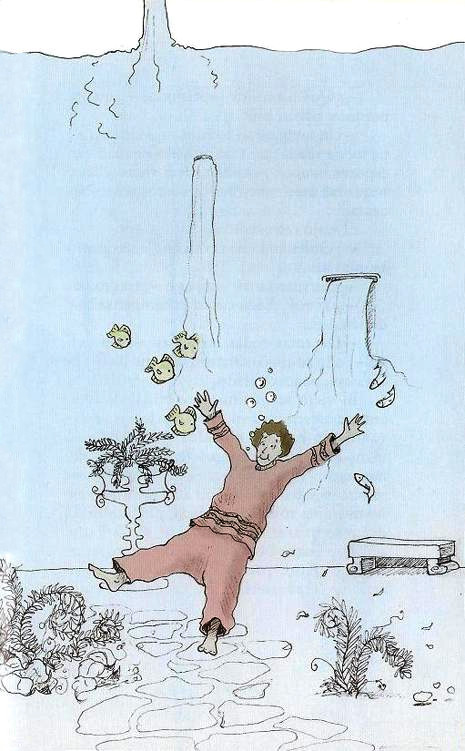

Al despertar, despertó también mi enfado, y más cuando oí al otro lado las palabras burlonas y las carcajadas de mi enemiga que, en la otra orilla, debía de haber caído al suelo con mayor suavidad que yo. Así que me levanté de un salto y cuando vi a mi alrededor al pequeño ejército, junto con Aquiles, su cabecilla, que la verja al levantarse había lanzado conmigo a este lado, agarré primero al héroe y lo lancé contra un árbol. Me encantó que se recompusiera y que escapara, porque a la alegría por el mal ajeno se unió el mejor espectáculo del mundo. Yo estaba dispuesto a mandar a todos los demás griegos detrás de Aquiles, cuando de pronto empezó a salir agua de todas partes, de las piedras y de los muros, del suelo y de las ramas, y me volviera hacia donde me volviera, allí había chorros cruzados sobre mí.

Mi ropa quedó del todo empapada, ya estaba rota, y me la quité toda. Tiré lejos de mí las zapatillas y también una prenda tras otra, y en aquel día caluroso, incluso me resultó muy agradable someterme a semejante baño. Ya completamente desnudo, me metí entonces, con aire solemne, entre esos chorros y pude sentir aquel bienestar durante un buen rato.

Mi enfado se enfrió y quise con todas mis fuerzas hacer las paces con mi pequeña enemiga. Pero en un abrir y cerrar de ojos el agua dejó de salir y yo me quedé allí de pie, mojado sobre un suelo encharcado. No me gustó nada la presencia del hombre anciano, que apareció ante mí; habría querido, si no esconderme, sí al menos poder taparme. La vergüenza, los escalofríos, el empeño en taparme un poco me convirtieron en una figura penosa y el viejo aprovechó el momento para hacerme los mayores reproches.

—¡Qué me impide —gritó—, usar alguna de las cuerdas verdes y aunque no la ajuste a vuestro cuello, castigar con ella vuestra espalda!

Me tomé muy mal esta amenaza.

—¡Olvidad esas palabras —grité yo—, y hasta esos pensamientos, si no estáis perdido, vos y vuestras señoras!

—¿Quién eres tú —preguntó—, que te permites hablar así?

—Un favorito de los dioses —dije yo—; de mí depende que esas mujeres encuentren esposos buenos y puedan llevar vidas felices, o que las deje envejecer en su convento encantado.

El viejo retrocedió algunos pasos.

—¿Quién te lo ha revelado? —preguntó asombrado.

—Tres manzanas —dije yo—, tres joyas.

—¿Y qué pides como recompensa? —exclamó él.

—De entre todas las cosas —respondí yo—, a la pequeña criatura que me ha llevado a este penoso estado.

El viejo se inclinó ante mí, sin dudar, ante la tierra todavía mojada; luego se levantó, sin haberse mojado, me tomó de la mano con amabilidad, me llevó hasta la sala, me vistió, y pronto estuve de nuevo endomingado y peinado como antes. El portero no dijo una sola palabra más, pero antes de dejarme cruzar la puerta, me paró y me señaló algunos objetos fuera del muro, junto al camino, para señalar después hacia atrás, a la puertecilla. Lo comprendí muy bien, quería que me grabara bien en la cabeza esos objetos para volver a encontrar fácilmente la puertecilla, que se cerró a mi espalda. Me fijé entonces en lo que tenía delante. Por encima de un alto muro se veían las ramas de un viejísimo nogal que tapaban en parte el muro. Las ramas llegaban hasta una placa de piedra escrita; podía ver lo bien hecha que estaba, pero no podía leer lo que ponía. Estaba encima de una bonita fuente que echaba agua de cuenco en cuenco, hasta una pila más grande, donde formaba un pequeño estanque. La fuente, la inscripción, el nogal, todo estaba alineado en vertical: quise dibujarlo tal y como lo había visto.

Es fácil imaginar cómo pasé esa noche y algunos de los días siguientes, y cuántas veces me repetí esta historia que casi ni yo mismo podía creerme. Así que en cuanto pude me acerqué otra vez al «mal muro», para recordar al menos aquellos lugares y contemplar la preciosa puertecilla. Pero con enorme sorpresa, lo encontré todo cambiado. Por encima del muro sobresalían unos castaños, pero no estaban en fila. Había también una lápida en el muro, pero muy a la derecha de los árboles, y lo que había allí escrito podía leerse. Había una fuente mucho más a la izquierda, pero no se podía comparar con aquella que yo había visto, de modo que casi debo creer que la segunda aventura tuvo que ser un sueño, como lo fue la primera, porque de la puerta no pude encontrar ni rastro. Lo único que me consuela es comprobar que esos tres objetos parecen cambiar de lugar constantemente, porque en repetidas visitas a ese lugar, me parece haber observado que los castaños se aproximaban un poco entre ellos, y que la lápida y la fuente también parecen acercarse. Es probable que cuando todo vuelva a estar en su sitio, también la puerta volverá a ser visible, y yo haré todo lo que pueda para volver a empezar la aventura. Si podré contaros lo que me siga sucediendo o si me será prohibido, no podría decíroslo.

Este cuento, de cuya verdad trataron de convencerse apasionadamente mis compañeros de juegos, tuvo mucho éxito. Cada uno por su cuenta visitó sin decírmelo a mí o a los demás, el lugar indicado, y encontraron los nogales, la lápida y la fuente, pero siempre alejados unos de otros, tal y como acabaron por confesar, porque a esa edad a nadie le gusta guardar un secreto. Ahí, sin embargo, fue donde empezó la discusión. Uno aseguraba que los objetos no se movían de su sitio y estaban siempre a la misma distancia unos de otros. El segundo decía que se movían, pero para alejarse unos de otros. Con éste estaba de acuerdo el tercero en el primer punto que se refería al movimiento, pero a él los nogales, la lápida y la fuente más bien le parecía que se acercaban. El cuarto decía haber visto algo aún más notable: y era que los nogales sí estaban en el centro, pero la lápida y la fuente estaban en el lado contrario al que yo había dicho. En cuanto a la puertecilla, tampoco estaban de acuerdo.

Y así fueron para mí un ejemplo temprano de cómo las personas pueden tener las opiniones más contradictorias sobre una cosa muy sencilla y fácil de resolver. Cuando me negué a continuar mi cuento, me seguían pidiendo que contara esta primera parte. No quise cambiar demasiado la historia, y al mantener mi relato igual hice que, para mis oyentes, la fábula fuera verdad.