El cabo Billy Velázquez, uno de los integrantes de las tropas de apoyo del general Copperfield, se introdujo por la boca de acceso a las alcantarillas. Aunque apenas había tenido que esforzarse, jadeaba al respirar. Porque estaba asustado.

¿Qué le había sucedido al sargento Harker?

Los demás habían vuelto con aspecto desconcertado. El viejo Copperfield decía que Harker estaba muerto. Y que no estaban muy seguros de qué había matado al sargento, pero que se proponían descubrirlo. ¿Qué significaba todo aquello? Seguro que sabían qué le había matado. Sólo que no querían decirlo. Era una actitud típica de todos los que lucían estrellas: de cualquier cosa hacían un secreto.

La escalerilla descendía un corto tramo en vertical hasta el conducto principal, horizontal. Billy llegó al fondo y sus botas hicieron un ruido potente y seco al posarse en el suelo de cemento.

El túnel no tenía la altura suficiente para permitirle caminar erguido. Se agachó un poco e iluminó el conducto con su linterna.

Unas paredes de cemento gris. Las conducciones de las compañías eléctrica y telefónica. Un poco de humedad, algunos hongos aquí y allá. Nada más.

Billy se apartó de la escalerilla mientras Ron Peake, otro miembro de las tropas de apoyo, seguía sus pasos.

¿Por qué no habían traído consigo, por lo menos, el cuerpo de Harker al regresar del supermercado?

Billy continuó moviendo la linterna a un lado y otro mientras miraba detrás de él con aire nervioso.

¿Por qué había insistido tanto aquel viejo Copperfield en que tuvieran cuidado y estuvieran alerta allí abajo?

—¿De qué se supone que debemos tener miedo? —le había preguntado Billy.

—De cualquier cosa. De cualquier —había insistió Copperfield—. No sé con exactitud si hay o no peligro. Y, aunque lo haya, no sé exactamente qué decirles que busquen. Tengan muchísimo cuidado. Y si algo se mueve ahí abajo, por inocente que sea su aspecto, aunque sólo sea un ratón, muevan el culo y salgan de ahí inmediatamente.

¿Qué diablos de respuesta era aquélla? ¡Jesús!

Estaba helado de miedo.

Billy deseó haber tenido ocasión de hablar con Pascalli o Fodor. Ésos no llevaban galones ni esas malditas estrellas. Seguro que le habrían contado con todo detalle lo sucedido con Harker… si hubiese tenido la oportunidad de preguntárselo.

Ron Peake alcanzó el fondo de la escalerilla y se volvió hacia Billy con una mirada nerviosa.

Velázquez movió su linterna barriendo con su haz de luz cada rincón para mostrarle a su compañero que no había nada de qué preocuparse.

Ron conectó también su linterna y sonrió con cierta timidez, como avergonzado de estar tan inquieto.

Los hombres de arriba empezaron a pasar un cable eléctrico por la boca de acceso abierta. El cable conducía hasta los dos laboratorios móviles, que estaban aparcados a unos metros de la entrada a la alcantarilla.

Ron tomó el extremo del cable y Billy, avanzando un poco encogido, abrió la marcha hacia el este. Arriba, en la calle, los demás hombres continuaron introduciendo cable por la abertura.

Aquel túnel debía cruzarse con otro del mismo tamaño o aún mayor que corría por debajo de la calle principal, Skyline Road. En la intersección de ambos, tenía que haber una caja de empalme de la compañía de electricidad en la que convergían varios ramales de la red eléctrica del pueblo. Mientras avanzaba con toda la cautela que Copperfield había recomendado, Billy barría los muros del túnel con el haz de luz de la linterna asegurándose de que nada acechaba en el conducto, al tiempo que buscaba el anagrama de la compañía.

La caja de empalme estaba a la izquierda, a un par de metros de la encrucijada de los dos conductos. Billy se adelantó ese par de metros hasta la boca del túnel de Skyline Road, se asomó a éste y apuntó la linterna a izquierda y derecha, comprobando que no había nadie acechando. El túnel bajo Skyline Road tenía las mismas medidas que el primero, pero seguía la pendiente de la calle bajo la cual corría, descendiendo por la ladera de la montaña. No se distinguía nada.

Cuando Billy Velázquez miró hacia abajo, hacia la menguante abertura gris del túnel, recordó el relato que había leído años atrás en un cómic de horror. Había olvidado el título. La historia era sobre un ladrón de bancos que mataba a dos personas durante el atraco y luego, huyendo de la policía, se colaba en el sistema de alcantarillado de la ciudad. El criminal tomaba un túnel cuesta abajo pensando que le conduciría al río, pero en cambio, donde le llevaba era al Infierno. Aquél era el aspecto del conducto de Skyline Road al perderse en las profundidades: un auténtico camino al Infierno.

Billy se volvió para mirar en la dirección contraria con la esperanza de que el otro lado pareciera un sendero al Cielo. Sin embargo, su aspecto era el mismo en ambas direcciones. Hacia arriba o hacia abajo, siempre parecía el camino al Infierno.

¿Qué le había sucedido al sargento Harker?

¿Les sucedería lo mismo a todos los demás, tarde o temprano?

¿Incluso a William Luis Velázquez, que siempre (hasta ese momento) había estado convencido de que viviría eternamente?

De pronto, notó la boca seca.

Movió la cabeza en el interior del traje y llevó sus labios sedientos a la tetilla del tubo de alimentación. Chupó por ella y fluyó a su boca un líquido dulce, frío, rico en vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Lo que realmente deseaba era una cerveza pero, hasta que pudiera salir del traje, el líquido con nutrientes era lo único que tenía al alcance. Llevaba consigo un suministro para cuarenta y ocho horas, siempre que no bebiera más de un cuarto de litro por hora.

Billy dio la espalda al camino del Infierno y volvió junto a la caja de empalme. Ron Peake ya estaba manos a la obra. Con movimientos eficientes pese a los abultados trajes anticontaminación y a la estrechez del conducto, los dos hombres se dedicaron a su trabajo en el tablero de conexiones eléctricas.

La unidad de Copperfield había traído su propio generador, pero sólo se pondría en marcha si fallaba el servicio de la red general.

Velázquez y Peake terminaron en unos minutos. Billy utilizó la radio de su traje para llamar a la superficie.

—General, hemos hecho la conexión. Ahora deberían tener energía, señor.

La respuesta llegó al instante.

—La tenemos. Y ahora, ¡salgan de ahí abajo a paso ligero!

—Sí, señor —dijo Billy.

Entonces oyó… algo.

Unos crujidos.

Unos jadeos.

Y Ron Peake agarró del hombro a Billy. Señalaba a su espalda, hacia el túnel de Skyline Road.

Billy se volvió, se agachó todavía más y dirigió la luz de la linterna hacia la intersección, donde ya enfocaba la de Peake.

Por el conducto de Skyline Road bajaban animales. Decenas y decenas de animales. Perros. Blancos, grises, negros, marrones, rojizos y dorados, perros de todos los tamaños y razas: la mayoría de ellos, mestizos, pero también sabuesos, caniches, perros de aguas de gran talla, pastores alemanes, spaniels, dos grandes daneses, un par de fox-terriers, un schnauzer, otro par de dobermans negros como el azabache con el hocico moteado de marrón. Y también había gatos. Grandes y pequeños. Gatos delgados y gordos. Negros, pintados, blancos, amarillos y con la cola anillada, y gatos pardos y manchados y a rayas y grises. Ninguno de los perros ladraba o gruñía. Ninguno de los gatos maullaba o bufaba. Los únicos sonidos eran los jadeos y el leve roce de sus patas sobre el cemento. Los animales pasaron túnel abajo con una curiosa concentración, todos ellos mirando directamente hacia adelante, sin dirigir la menor mirada a la intersección de los conductos, donde Billy y Ron Peake observaban, asombrados.

—¿Qué están haciendo aquí? —quiso saber Billy—. ¿Cómo han llegado?

Desde la calle, la voz de Copperfield se escuchó por la radio: —¿Qué sucede? ¿Velázquez?

Billy estaba tan sorprendido ante la procesión de animales que no respondió inmediatamente.

Empezaron a aparecer otros animales mezclados con los perros y gatos. Ardillas. Conejos. Un zorro gris. Mapaches. Más zorros y más ardillas. Mofetas. Todos ellos miraban fijo al frente, sin más estímulo que la necesidad de continuar avanzando. Zarigüeyas y tejones. Ratones y ardillas listadas. Coyotes. Todos corriendo por el camino del Infierno abajo, apretándose unos contra otros, saltando, pero sin tropezar nunca, titubear o agredirse entre ellos. Aquel extraño desfile era tan rápido, continuo y armonioso como una corriente de agua.

—¡Velázquez! ¡Peake! ¡Informen!

—Son animales —dijo Billy al general—. Perros, gatos, mapaches, de todas las especies. Todo un río de animales.

—Señor —añadió Peake—, bajan corriendo por el túnel de Skyline Road, justo delante de la abertura de nuestro conducto.

—Por el subterráneo —insistió Billy, confuso—. Es de locos.

—¡Retrocedan, maldita sea! —ordenó Copperfield con un tono de urgencia en la voz—. Salgan de ahí en seguida. ¡En seguida!

Billy recordó el aviso del general cuando se disponían a descender por la boca de acceso de la calle: «Y si algo se mueve ahí abajo, aunque sólo sea un ratón, muevan el culo y salgan de ahí rápidamente».

Al principio, el desfile de animales había resultado sorprendente pero no especialmente atemorizador. Ahora, la extraña procesión se hacía de pronto tétrica, casi amenazadora.

De repente había también serpientes entre los animales. Serpientes a puñados. Largas culebras negras que reptaban rápidamente, con la cabeza a un par de palmos por encima del suelo del desagüe. Y también había serpientes de cascabel, con sus cabezas planas y malévolas más agachadas que las de sus primas, las culebras, pero avanzando con la misma rapidez y la misma sinuosidad, apresurándose con misteriosa determinación hacia un destino oscuro e igualmente misterioso.

Aunque los reptiles no prestaron más atención a Velázquez y a Peake de lo que lo habían hecho los perros y los gatos, su llegada bastó para sacar a Billy de su trance. El cabo odiaba las serpientes. Dio media vuelta por donde había venido y achuchó a Peake.

—Vamos, vamos, vamos. Salgamos de aquí. ¡Corre!

Algo chilló-gritó-rugió.

El corazón le latió a Billy en el pecho con la ferocidad de un martillo neumático.

El sonido procedía del túnel de Skyline Road, de aquel camino del Infierno. Billy no se atrevió a mirar atrás.

No era un grito humano ni el sonido de ningún animal, pero era incuestionablemente la voz de un ser vivo. No había confusión posible en las descarnadas emociones de aquella exclamación extraña que helaba la sangre. No era un grito de miedo ni de dolor. Era un estallido de rabia, odio y febril sed de sangre.

Por fortuna, el malévolo rugido no provenía de las proximidades sino de montaña arriba, cerca del extremo superior del conducto de Skyline Road. La bestia —fuera lo que fuese— no estaba, por lo menos, encima de ellos. Pero se acercaba de prisa.

Ron Peake retrocedió apresuradamente hacia la escalerilla y Billy le siguió. Estorbados por los voluminosos trajes anticontaminación y por el suelo curvo del conducto, avanzaron arrastrando los pies y dando tumbos. Aunque no tenían que ir muy lejos, su avance resultaba enloquecedoramente lento.

La cosa del túnel volvió a gritar.

Más cerca.

Era un gemido, un rugido, un aullido, un gruñido y un chillido rencoroso, todo a la vez. Un sonido como un alambre de espino que perforaba los oídos de Billy y le atravesaba el corazón con frías espinas de metal puntiagudo.

Más cerca.

Si Billy Velázquez hubiera sido un nazareno temeroso de Dios o un cristiano fundamentalista pegado a su Biblia y acostumbrado a los sermones de fuego y azufre, habría sabido al instante qué bestia podía lanzar aquel grito. Si le hubieran enseñado que el Maligno y sus inicuos secuaces acechaban la Tierra en formas carnales a la busca de almas incautas que devorar, habría identificado inmediatamente a la bestia. Habría dicho: «Es Satán». El rugido que resonaba por los túneles de cemento, era, realmente, así de terrible.

Y estaba más cerca.

Se acercaba.

Se aproximaba muy de prisa.

Pero Billy era católico. El catolicismo moderno ha tendido a olvidar las historias de pozos infernales entre vapores de azufre para hacer hincapié en la gran bondad de Dios y su infinita misericordia. Los fundamentalistas protestantes más extremistas ven la mano del Demonio en cualquier cosa, desde la programación de televisión hasta las novelas picantes o la invención del sujetador transparente, mientras que los católicos se muestran más sosegados, más relajados en este aspecto. La Iglesia de Roma ofrecía ahora al mundo cosas tales como monjas cantantes, bingos los miércoles por la tarde y sacerdotes todo dulzura. Por eso, Billy Velázquez, educado en el catolicismo, no asoció inmediatamente a fuerzas satánicas sobrenaturales el grito escalofriante de aquella criatura desconocida… ni siquiera a pesar de haber recordado de manera tan vivida la vieja historieta del camino al Infierno. Billy sólo sabía que la criatura que se aproximaba a ellos por las entrañas de la tierra era una cosa mala. Una cosa muy mala.

Y estaba cerca. Mucho más cerca.

Ron Peake alcanzó la escalerilla y empezó a subir. Se le escapó de las manos la linterna pero no se preocupó en regresar a por ella.

Peake subía demasiado despacio y Billy le gritó:

—¡Mueve el culo!

El grito de la bestia desconocida se había convertido en un tétrico alarido que llenaba el laberinto subterráneo de desagües como una verdadera inundación.

Peake estaba a mitad de la escalerilla.

Casi quedaba espacio para que Billy se colara debajo de él e iniciara la ascensión.

Puso una mano en el escalón.

A Peake le resbaló un pie y cayó un peldaño.

Billy soltó una maldición y apartó la mano rápidamente.

El espectral aullido creció en intensidad.

Más cerca. Cada vez más cerca.

La linterna de Peake, caída en el suelo, apuntaba hacia el desagüe de Skyline Road pero Billy no se volvió en esa dirección. Sólo miraba hacia arriba, hacia la luz. Si miraba detrás de él y veía algo espantoso, las fuerzas le abandonarían y sería incapaz de moverse y aquello le atraparía… ¡Dios santo, le atraparía!

Peake reinició el ascenso. Esta vez, sus pies acertaron en los peldaños.

El desagüe de cemento transmitía unas poderosas vibraciones que Billy podía apreciar bajo la suela de las botas. Las vibraciones parecían proceder de unas pisadas poderosas, contundentes, pero rápidas como el rayo.

«¡No mires, no mires!»

Billy se agarró a los peldaños y subió todo lo de prisa que le permitía el avance de Ron Peake. Un peldaño. Dos. Tres.

Arriba, Peake pasó la boca de acceso y salió a la calle.

Al hacerlo, el resplandor de la luz otoñal bañó a Billy Velázquez; había algo en ella que le recordó la claridad que se filtraba por los rosetones de las iglesias… quizá porque representaba la esperanza.

Estaba en la mitad de la escalerilla.

«¡Voy a conseguirlo, voy a conseguirlo, finalmente voy a conseguirlo!», se dijo a sí mismo sin aliento.

Pero aquel chillido, aquel aullido… ¡Señor, era como estar en el centro de un ciclón!

Otro peldaño.

Y otro más.

El traje anticontaminación le pesaba como nunca lo había hecho. Una tonelada. Un traje como una armadura medieval. Que le empujaba hacia abajo. Ya estaba en el último tramo, justo bajo la calle. Miró con esperanza hacia la luz y hacia los rostros que asomaban por la abertura, y continuó subiendo.

Iba a conseguirlo.

Asomó la cabeza por la boca de acceso.

Alguien alargó la mano, ofreciéndole ayuda. Era el propio Copperfield.

Debajo de Billy, el grito cesó.

Subió un peldaño más, soltó una mano de su asidero, la alargó hacia el general…

… pero algo le agarró por las piernas antes de que pudiera asir la mano de Copperfield.

«¡No!»

Algo le agarró, arrancó sus pies de la escalerilla y le arrastró. Billy cayó gritando —extrañado, se escuchó a sí mismo llamando a su madre—, golpeándose el casco contra la pared del conducto y luego contra uno de los peldaños metálicos de la escalerilla, casi perdiendo el sentido, rozando con rodillas y codos contra el cemento, tratando desesperadamente de asirse a un peldaño sin conseguirlo y derrumbándose finalmente en el poderoso abrazo de algo abominable que empezó a arrastrarle hacia el conducto de Skyline Road.

Billy se retorció, lanzó patadas y puñetazos… Nada dio resultado. Estaba firmemente sujeto y era arrastrado a las profundidades de la red de desagües.

Bajo la luz que entraba por la abertura, y luego bajo el foco de la linterna de Peake, que se apagaba rápidamente a lo lejos, Billy tuvo una breve visión de la criatura que le había atrapado. No vio mucho. Sólo unos fragmentos surgiendo de las sombras y desvaneciéndose en ellas al instante. Pero vio lo suficiente para que se le aflojaran los intestinos y la vejiga. Era parecido a un lagarto. Pero no un lagarto. Como un insecto. Pero no un insecto. Lanzaba siseos, maullidos y ladridos. Daba tirones del traje y lo desgarraba mientras huía con él. Tenía unas fauces como una caverna, llenas de dientes. Una doble hilera de púas afiladas como cuchillas. El ser tenía garras, era enorme y tenía unos ojos encarnados con pupilas alargadas, negras como el fondo de una tumba. Tenía escamas en lugar de piel, y dos cuernos que surgían de su frente sobre aquellos ojos maléficos, dos cuernos puntiagudos como dagas. Un hocico, más que una nariz; un hocico que rezumaba mucosidades. Una lengua bífida que entraba y salía, entraba y salía de entre aquellos colmillos letales. Y algo que parecía el aguijón de una avispa o tal vez unas pinzas.

La cosa arrastró a Billy Velázquez hacia el conducto bajo Skyline Road. El cabo tanteó el cemento buscando desesperadamente algo de lo cual asirse, pero sólo consiguió desgarrarse los guantes. Notó el fresco aire del subterráneo en las palmas de las manos y los dedos, y se dio cuenta de que tal vez estaba contaminándose; sin embargo, ésta era ahora la menor de sus preocupaciones.

La cosa le arrastró al martilleante corazón de la oscuridad. Se detuvo, manteniéndole asido con fuerza. Desgarró su traje y aplastó su casco contemplándole desde el otro lado de la escafandra de plexiglás. La cosa le trataba como si fuera un delicioso bocado bajo una cáscara.

A Billy apenas le quedaba un hálito de cordura pero luchó por mantenerse consciente de lo que sucedía, por intentar entenderlo. Al principio, le pareció que era una criatura prehistórica, algo perteneciente a millones de años atrás que, de algún modo, había surgido por un agujero en el tiempo en los desagües de Snowfield. Pero aquello era una locura. Notó que le invadía una risa aguda, argentina, desquiciada, y supo que estaría perdido si dejaba que su boca la emitiera. La criatura le arrancó la mayor parte del traje anticontaminación. Ahora estaba encima de él, apretando con fuerza. Una cosa fría, desagradable y viscosa que parecía latir y, de algún modo, cambiar al tocarle. Billy, entre sollozos y jadeos, recordó de pronto una ilustración de un viejo catecismo. Una imagen del Demonio. Éste era su aspecto. Igual que la ilustración. Sí, exactamente igual. Los cuernos. La lengua, oscura y bífida. Los ojos encendidos. Un demonio surgido del Infierno. Y, a continuación, Billy pensó: ¡No, no, es una locura! Y mientras estos pensamientos se apelotonaban en su mente, la ominosa criatura terminó de desnudarle y le arrancó casi por completo el casco. Bajo la absoluta oscuridad, el hombre notó el hocico introduciéndose entre las dos partes del casco roto, acercándose a su rostro, olisqueándole. Notó la lengua bífida junto a su nariz y su boca. Percibió un olor indefinido y repulsivo, distinto a cualquiera que hubiese conocido. La criatura le apretó el vientre y los muslos y, de inmediato, Billy notó un fuego extraño, brutalmente doloroso, que le devoraba por dentro. Un fuego ácido. Se agitó, se retorció, luchó por desasirse… Todo ello, sin el menor éxito. Billy escuchó su propia voz gritando de terror, de dolor y de confusión: «¡Es el Diablo, es el Diablo!». Se dio cuenta de que había estado gritando y murmurando palabras casi continuamente desde el momento en que la cosa le había agarrado en la escalerilla. Ahora, incapaz de hablar mientras el fuego sin llamas le quemaba los pulmones y le alcanzaba la garganta, se puso a rezar una muda jaculatoria para liberarse del terror mortal y de la terrible sensación de pequeñez e insignificancia que se había adueñado de él: «Santa María, Madre de Dios, escucha mi súplica… Escucha mi súplica, Virgen Santa, y ruega por mí… Ruega por mí, Santa Madre de Dios, Virgen Santísima, intercede por mí y…».

Su pregunta había tenido respuesta.

Ahora, Billy sabía qué le había sucedido al sargento Harker.

Galen Copperfield era un amante del aire libre y tenía grandes conocimientos sobre la vida salvaje en América del Norte. Una de las criaturas que encontraba más interesante era la araña de la trampilla. Se trataba de una hábil constructora que realizaba un nido en el suelo, profundo y tubular, con una tapa que se abría hacia dentro. Esta tapa quedaba tan perfectamente camuflada en el terreno que otros insectos se aventuraban sobre ella sin advertir el peligro hasta caer de pronto al nido, donde eran inmovilizados y devorados. La rapidez de la captura producía, a la vez, horror y fascinación. En un instante, el insecto estaba allí, sobre la trampilla, y en el instante siguiente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí.

La desaparición del cabo Velázquez había sido tan repentina como si hubiera pisado la trampilla de una de aquellas arañas.

Se había esfumado.

Los hombres de Copperfield ya estaban nerviosos por la desaparición del sargento Harker y atemorizados por el aullido dantesco que había cesado justo antes de que Velázquez fuera arrastrado a las entrañas del pozo. En el instante en que esto sucedió, todos habían retrocedido instintivamente temiendo que algo estuviera a punto de saltar sobre ellos por la boca de acceso a los desagües.

Copperfield, que tenía extendida la mano hacia Velázquez cuando éste fue arrastrado hacia abajo, saltó también hacia atrás. Luego, permaneció inmóvil, indeciso. Aquello era impropio de él. Jamás se había mostrado indeciso en un momento crítico.

Velázquez estaba gritando por el sistema interno de comunicaciones.

Rompiendo el hielo que atenazaba sus articulaciones, Copperfield se acercó a la abertura y se asomó a ella. En el fondo del conducto vio brillar la linterna de Peake, pero no apreció nada más. Ni rastro de Velázquez.

Copperfield titubeó.

El cabo continuó gritando.

¿Debía enviar otros hombres tras el pobre desgraciado?

No. Habría sido una misión suicida. El general se acordó de Harker y se dijo que debía abandonar al cabo a su suerte.

Pero, Dios santo, sus gritos eran tremendos. No eran tan horribles como los de Harker, pues los de éste habían sido de insoportable agonía. Los alaridos del cabo reflejaban un terror mortal. No eran tan horribles, pero producían espanto. Copperfield no había escuchado nada igual en ningún campo de batalla.

Entre los gritos se escuchaban algunas palabras sueltas, pronunciadas entre explosivos jadeos. El cabo estaba haciendo un intento desesperado, balbuciente, de explicar a los de la superficie —y quizá a sí mismo— lo que estaba viendo.

«… lagarto…»

«… insecto…»

«… dragón…»

«… prehistórico…»

«… demonio…»

Y, finalmente, con una mezcla de dolor físico y angustia cósmica en la voz, el cabo gritó: «¡Es el Diablo, es el Diablo!».

Tras esto, los gritos fueron exactamente iguales a los de Harker. Por lo menos, esta vez no se prolongaron tanto.

Cuando sólo quedó el silencio, Copperfield colocó de nuevo en su sitio la tapa de la boca de acceso a la alcantarilla. Debido al cable eléctrico, la plancha metálica no podía cerrar del todo y quedó inclinada en uno de los lados, aunque cubriendo la mayor parte del hueco.

El general dejó dos hombres apostados en la acera, a tres metros de la boca de acceso, con órdenes de disparar a cualquier cosa que saliera.

Dado que el arma no había sido de utilidad a Harker, Copperfield y algunos soldados recogieron lo necesario para confeccionar varios cócteles Molotov. Sacaron un par de cajas de vino de la licorería Brookhart's, en Vail Lañe, vaciaron las botellas, colocaron dos dedos de pólvora en polvo en el fondo de cada una, las llenaron de gasolina e introdujeron un trapo empapado con ella por el cuello de cada una hasta que quedaron firmemente sujetos.

¿Lograría el fuego lo que las balas no habían podido?

¿Qué le había sucedido a Harker?

¿Qué le había sucedido a Velázquez?

¿Qué va a sucederme a mí?, se preguntó Copperfield.

El primero de los dos laboratorios móviles había costado más de tres millones de dólares y el departamento de Defensa había invertido bien su dinero.

El laboratorio era una maravilla de la miniaturización tecnológica. Por un lado, su ordenador —basado en un trío de microprocesadores Intel 432; 690.000 transistores comprimidos en sólo nueve chips de silicio— no ocupaba más espacio que un par de maletas, pero era un sistema muy sofisticado, capaz de complejos análisis médicos. De hecho, era un aparato más complejo, con una mayor capacidad lógica y de memoria, que los que se podía encontrar en la mayoría de los principales laboratorios de patología de los hospitales universitarios.

En el remolque había gran cantidad de aparatos de diagnóstico, diseñados y colocados para un aprovechamiento máximo del espacio. Además de un par de terminales de acceso al ordenador colocados en una de las paredes, había diversos instrumentos y máquinas: una centrifugadora destinada a separar los principales componentes de la sangre, la orina y otras muestras de líquidos; un espectrógrafo; un microscopio electrónico con interpretación de imagen potenciada dotado de conexión a una de las pantallas del ordenador; una máquina compacta que congelaba instantáneamente muestras de sangre y tejidos para su almacenado y su utilización en diversos tests en los cuales la extracción de elementos se realizaba más fácilmente en materiales congelados, y otros muchos, muchísimos aparatos especializados.

Hacia la parte delantera del vehículo, detrás de la cabina de conducción, había una mesa para autopsias abatible que se sujetaba a la pared cuando no se utilizaba. En aquel momento, la mesa estaba desplegada y sobre su superficie de acero inoxidable yacía el cuerpo de Gary Wechlas: varón, 37 años, caucásico. El pantalón de pijama azul le había sido retirado al cadáver para un posterior examen.

El doctor Seth Goldstein, uno de los tres principales especialistas en medicina forense de la Costa Oeste, realizaría la autopsia. Se colocó a un lado de la mesa con el doctor Daryl Roberts y el general Copperfield se situó al otro lado, frente a ellos y con el cadáver de por medio.

Goldstein pulsó un botón del panel situado en la pared a su derecha y puso en marcha la cinta que permitiría grabar cada palabra que se pronunciara durante la intervención, según el procedimiento habitual en todo examen post mortem. También se estaba efectuando una grabación en imágenes: dos cámaras de vídeo montadas en el techo enfocaban el cadáver, activadas por el mismo interruptor que había pulsado el doctor Goldstein.

Goldstein empezó con un examen detenido y una descripción del estado del cadáver: su inusual expresión, el amoratamiento general, la curiosa hinchazón. Buscaba especialmente pinchazos, abrasiones, contusiones localizadas, cortes, lesiones, ampollas, fracturas y otros indicios de puntos específicos de lesiones, pero no pudo encontrar ninguno.

Con la mano enguantada sobre la bandeja del instrumental, Goldstein titubeó, no muy seguro de por dónde empezar. Por lo general, al iniciar una autopsia, él tenía ya una idea bastante ajustada de la causa de la muerte. Cuando el fallecido había sido víctima de alguna enfermedad, Goldstein solía haber repasado con anterioridad el informe clínico. Si la muerte había sido causada por un accidente, presentaba traumatismos visibles. Si se había producido a manos de otra persona, mostraba signos de violencia. Sin embargo, en este caso, el estado del cadáver provocaba más interrogantes de los que resolvía; unos interrogantes distintos a todos los que se le habían planteado en su carrera como forense.

Como si adivinara los pensamientos de Goldstein, Copperfield comentó:

—Tiene que encontrar usted algunas respuestas, doctor. Es probable que nuestras vidas dependan de ello.

El segundo remolque tenía muchos instrumentos y aparatos de diagnóstico idénticos a los del primer vehículo —una centrifugadora de tubos de ensayo, un microscopio electrónico, etc.—, además de otras máquinas que no estaban duplicadas en el otro remolque. En cambio, carecía de mesa de autopsias y sólo tenía un sistema de grabación en vídeo. Por contra, poseía tres terminales de ordenador en lugar de dos.

El doctor Enrico Valdez estaba sentado ante uno de los tableros de programación, en un mullido sillón diseñado para dar acomodo a un hombre con el traje anticontaminación completo, incluida la mochila con el oxígeno. El doctor estaba trabajando con Houk y Niven en los análisis químicos de las muestras de diversas sustancias recogidas de diferentes tiendas y viviendas de Skyline Road y Vail Lañe, como la harina y la masa que habían tomado del aparador de la panadería de los Liebermann. El equipo buscaba rastros de condensación de gas nervioso u otras sustancias químicas. Hasta el momento, no habían encontrado nada fuera de lo corriente.

El doctor Valdez no creía que el responsable de la situación fuera el gas nervioso o alguna enfermedad.

Estaba empezando a preguntarse si todo aquel asunto no competería, en realidad, a la especialidad de Isley y Arkham. Estos dos hombres, que llevaban los trajes anticontaminación sin rótulo identificador, ni siquiera eran miembros de la Unidad de Defensa Civil. Pertenecían a otra sección totalmente distinta. Esa misma mañana, antes del alba, cuando los dos hombres le habían sido presentados en el punto de cita del grupo en Sacramento, el doctor Valdez casi había soltado una carcajada al ser informado del tipo de investigaciones al que se dedicaban. Entonces había considerado tales investigaciones un despilfarro del dinero de los contribuyentes, pero ahora no estaba tan seguro. Ahora se preguntaba si…

Y, junto a la duda, le asaltó la preocupación.

La doctora Sara Yamaguchi también estaba en el segundo remolque.

Se hallaba preparando unos cultivos de bacterias. Empleando una muestra de sangre extraída del cuerpo de Gary Wechlas, se dedicaba a contaminar sistemáticamente una serie de medios de cultivo, compuestos gelatinosos a base de nutrientes en los cuales solían reproducirse las bacterias: agar de sangre de equino, agar de sangre de ovino, simplex, agar de chocolate y muchos otros.

Sara Yamaguchi era una genetista y había pasado varios años investigando con ADN recombinante. Si resultaba que Snowfield había sido arrasado por un microorganismo elaborado por el hombre, el trabajo de Sara resultaría crucial para la investigación. Ella dirigiría el estudio de la morfología del microbio y, cuando lo hubiera terminado, tendría un papel muy importante en los esfuerzos por determinar el modo de actuar del microorganismo.

Igual que el doctor Valdez, Sara Yamaguchi había empezado a preguntarse si Isley y Arkham no resultarían más importantes para la investigación de lo que había pensado en un principio. La pasada madrugada, la especialidad de los dos hombres le había parecido tan exótica como el vudú. Ahora, en cambio, a la luz de lo que había sucedido en Snowfield desde su llegada al pueblo, se veía obligada a admitir que la presencia de Isley y Arkham cada vez parecía más pertinente.

Y, como el doctor Valdez, Sara Yamaguchi también se sentía preocupada.

El doctor Wilson Bettenby, jefe de la rama científica civil del equipo de la Costa Oeste de la Unidad de Defensa AQB, estaba sentado ante un terminal de ordenador a dos sillas de distancia del doctor Valdez.

Bettenby estaba ejecutando un programa automatizado de análisis con varias muestras de agua. Las muestras se colocaban en un procesador que destilaba el agua, almacenaba los productos de destilación y sometía éstos a un análisis espectrográfico y a otras pruebas. Bettenby no buscaba microorganismos, pues esto exigía otros métodos. Su programa sólo identificaba y cuantificaba los elementos minerales y químicos presentes en el agua. Los datos aparecían reflejados en la pantalla.

Todas las muestras de agua, salvo una, habían sido tomadas de los grifos de cocinas y baños en casas y comercios de Vail Lañe, y demostraron estar libres de impurezas químicas peligrosas.

La otra muestra de agua era la que el agente Autry había recogido en el suelo de la cocina de la casa de Vail Lañe, durante la noche anterior. Según el comisario Hammond, en varias de las viviendas habían descubierto charcos de agua y alfombras empapadas. Por la mañana, sin embargo, el agua se había evaporado ya casi por completo, salvo un par de moquetas húmedas de las cuales Bettenby no había podido sacar una muestra en condiciones. El doctor colocó la muestra del agente en el procesador.

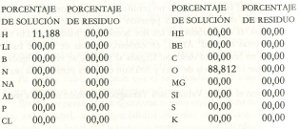

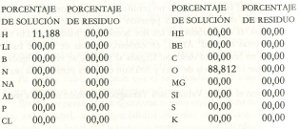

En escasos minutos, el ordenador ofreció en la pantalla el análisis químico y mineralógico del agua y de los residuos que dejaba la destilación:

El ordenador continuó mostrando datos durante varios minutos, reflejando los resultados de las sustancias que en condiciones normales podían detectarse. En su estado original, la muestra de agua no contenía el menor rastro de otros elementos que no fueran sus componentes esenciales, hidrógeno y oxígeno. La destilación y filtración completas realizada por la máquina no había dejado ningún residuo, ni siquiera microelementos. Aquella muestra no podía proceder del suministro de agua del pueblo, pues no contenía cloro ni flúor. Tampoco era agua embotellada corriente, pues ésta debería haber presentado un contenido de minerales normal. Quizá hubiera algún sistema de filtración bajo el fregadero de la cocina de la casa —una unidad Culligan— pero, aunque así fuera, el agua que pasara por ella seguiría presentando un contenido en minerales superior a aquello. Lo que Autry había recogido era agua destilada y filtrada con la máxima pureza que podía conseguirse en un laboratorio.

Entonces… ¿qué estaba haciendo aquello en el suelo de una cocina?

Bettenby contempló la pantalla del ordenador y frunció el ceño.

¿Estaría compuesto también de aquel agua ultrapura el charco que habían visto en la licorería Brookhart's?

¿Para qué andaría alguien por el pueblo derramando litros y litros de agua destilada?

Y, para empezar, ¿dónde podría nadie encontrarla en tal cantidad?

Era muy extraño.

Jenny, Bryce y Lisa estaban en torno a una mesa en un rincón del comedor del Hilltop Inn.

El comandante Isley y el capitán Arkham, que llevaban los trajes anticontaminación sin sus apellidos en los cascos, estaban sentados en dos taburetes al otro lado de la mesa. Acababan de comunicar a los reunidos lo sucedido con el cabo Velázquez y procedieron a colocar una grabadora en el centro de la mesa.

—Sigo sin entender por qué no pueden esperar —protestó Bryce.

—No tardaremos mucho —respondió el comandante Isley.

—Tengo preparado un equipo de investigación —insistió Bryce—. Tenemos que recorrer cada edificio del pueblo, hacer un recuento de los cuerpos y determinar cuántos vecinos están muertos y cuántos han desaparecido, además de buscar alguna clave de qué ha matado a esa gente. Nos esperan varios días de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que no podemos continuar las pesquisas a partir del crepúsculo. No estoy dispuesto a que mis hombres ronden por ahí en plena noche, cuando la electricidad puede cortarse en cualquier momento. Desde luego que no estoy dispuesto.

Jenny recordó el rostro devorado de Wargle. Las cuencas de los ojos vacías.

—Sólo unas preguntas —dijo el comandante Isley.

Arkham puso en marcha la grabadora.

Lisa miraba al comandante y al capitán con expresión adusta.

Jenny se preguntó qué estaría rondando en la mente de su hermana.

—Empezaremos por usted, comandante —dijo Isley—. ¿Durante las cuarenta y ocho horas anteriores a estos acontecimientos, recibió su comisaria informes de cortes de electricidad o interrupciones del servicio telefónico?

—Si hubiera problemas de esta índole —respondió Bryce—, la gente llamaría normalmente a la compañía suministradora, no al comisario.

—Sí, pero ¿no le llamarían a usted las compañías? ¿No aumentan las actividades delictivas cuando se produce un corte de energía?

—Desde luego —asintió Bryce—. Y, por lo que puedo recordar, no recibimos ninguna alerta de este tipo.

—¿Han notado perturbaciones en la recepción de la señal de radio o televisión en esta zona? —intervino el capitán Arkham.

—No tengo noticia de ello.

—¿Alguna denuncia de explosiones inexplicables?

—¿Explosiones?

—Sí —insistió Isley—. Explosiones o estallidos de sonido o ruidos inusualmente elevados y de procedencia desconocida.

—No, nada de eso,

Jenny se preguntó adonde diablos querían llegar los dos hombres.

Isley titubeó y dijo:

—¿Algún informe sobre el vuelo de aviones inhabituales en las cercanías? —No.

—Ustedes no forman parte del equipo del general Copperfield, ¿verdad? —intervino Lisa—. Por eso no llevan el apellido en los cascos.

—Y los trajes anticontaminación no les quedan tan ajustados como a los demás. Los de ellos son hechos a medida, mientras que los de ustedes están sacados del ropero —dijo Bryce.

—Muy observador —comentó Isley.

—Si no pertenecen a la Unidad de Defensa Civil —continuó Jenny—, ¿qué diablos hacen aquí?

—De entrada, no queríamos sacar el tema a colación —explicó Isley—. Pensábamos que quizá obtendríamos respuestas más claras de ustedes si no conocían previamente lo que estábamos buscando.

—No pertenecemos al cuerpo de Sanidad del Ejército —añadió Arkham—. Somos miembros de las Fuerzas Aéreas.

—Proyecto «Vigías del Cielo» —dijo Isley—. No somos exactamente una organización secreta, pero… digamos que no nos interesa la publicidad.

—¿«Vigías del Cielo»? —dijo Lisa, al tiempo que se le iluminaban los ojos—. ¿Se refieren ustedes a los OVNI? ¿Es eso? ¿Platillos volantes?

Jenny vio que Isley fruncía el ceño al escuchar la expresión «platillos volantes».

—No piensen que nos dedicamos a investigar cada testimonio que dice haber tenido un encuentro con unos hombrecillos verdes de Marte. Para empezar, no tenemos los fondos para hacerlo. Nuestra tarea es planificar los aspectos científicos, sociales y militares del primer encuentro de la humanidad con una inteligencia de otros mundos. En realidad, somos un grupo de analistas, más que otra cosa.

Bryce meneó la cabeza.

—Nadie de la zona ha informado sobre avistamientos de platillos volantes.

—Eso es precisamente a lo que se refiere el comandante Isley —intervino Arkham—. Verá comisario, nuestros estudios indican que el primer encuentro podría tener unas características tan extrañas que ni siquiera fuéramos capaces de reconocer ante qué nos encontrábamos. La idea popular de unas naves espaciales descendiendo del Cielo… Bien, podría no parecerse en nada a eso. Si nos encontráramos ante auténticos seres inteligentes de otro mundo, sus naves podrían ser tan distintas a nuestra concepción de las mismas que ni siquiera nos diéramos cuenta de su llegada.

»Y por esa razón investigamos los fenómenos extraños que no parecen relacionados con OVNI a primera vista —continuó Arkham—. Como la pasada primavera, en Vermont, donde había una casa en la que se registraba un Poltergeist tremendamente activo. Los muebles levitaban. Los platos volaban en la cocina hasta estrellarse contra las paredes. Surgían chorros de agua de unas paredes por las cuales no pasaban conducciones ni cañerías. Bolas de fuego se encendían en el aire…

—¿No se supone que el Poltergeist está causado por un fantasma? —preguntó Bryce—. ¿Qué relación puede haber entre los fantasmas y el tema que a ustedes les ocupa?

—Ninguno —respondió Isley—. No creemos en fantasmas, pero nos preguntábamos si los fenómenos de Poltergeist podían ser resultado de un intento fallido de comunicación entre especies. Si tuviéramos que comunicarnos con una raza alienígena que sólo estableciera contacto por telepatía, quizá la energía psíquica no recibida podría provocar fenómenos destructivos del tipo que a veces se atribuye a algún espíritu maligno.

—¿Y finalmente, qué decidieron respecto a ese Poltergeist de Vermont? —preguntó Jenny.

—¿Decidir? Nada —respondió Isley.

—Sólo que era… interesante —añadió Arkham.

Jenny miró a Lisa y vio que la muchacha tenía los ojos abiertos como platos. Aquello era algo que Lisa podía entender y aceptar. Aquél era un miedo para el cual estaba preparada gracias a las películas, los libros y la televisión. Monstruos del espacio exterior. Invasores de otros mundos. Eso no hacía menos horribles las muertes de Snowfield pero, al menos, se trataba de una amenaza conocida, y esto la hacía preferible a lo desconocido. Jenny tenía profundas dudas de que aquél fuera el primer encuentro de la humanidad con criaturas de las estrellas, pero Lisa parecía ansiosa por convencerse.

—¿Y qué hay de Snowfield? —preguntó la pequeña—. ¿Es eso lo que está sucediendo? ¿Ha aterrizado algo de… de ahí fuera?

Arkham se volvió hacia el comandante Isley con un gesto de incomodidad. Isley carraspeó. El sonido que transmitió el altavoz que llevaba al pecho resultó un chasquido mecánico.

—Todavía es muy pronto para hacer cualquier juicio al respecto. En efecto, consideramos que existe una pequeña posibilidad de que el primer contacto entre el hombre y un ser de otro mundo pueda conllevar el riesgo de una contaminación biológica. Por eso tenemos un acuerdo de intercambio de información con el equipo del doctor Copperfield. Un brote inexplicable de una enfermedad desconocida podría indicar un contacto no reconocido como tal con una presencia extraterrestre.

—Pero si realmente estamos ante un ser extraterrestre —dijo Bryce con evidentes dudas—, parece demasiado salvaje para poseer una inteligencia «superior».

—Lo mismo había pensado yo —añadió Jenny.

Isley enarcó las cejas.

—No tenemos ninguna garantía de que una criatura con una inteligencia superior debiera ser pacifista y bienintencionada.

—Efectivamente —asintió Arkham—. Está muy extendida la idea de que los seres extraterrestres deberían haber aprendido a vivir en completa armonía consigo mismos y con las demás especies. Como dice la vieja canción… no ha de ser necesariamente así. Después de todo, la humanidad está considerablemente más avanzada en el camino de la evolución que los gorilas pero, como especie, en sus momentos de máxima agresividad, es mucho más belicosa que los gorilas.

—Quizá un día encontraremos una raza de otro mundo con buenas intenciones que nos enseñe a vivir en paz —dijo Isley—. Quizá nos darán los conocimientos y la tecnología para resolver todos nuestros problemas terrestres e incluso nos enseñarán el camino de las estrellas. Tal vez.

—Pero no podemos descartar la alternativa contraria —añadió Arkham en un tétrico comentario.