Bryce hincó una rodilla junto al cuerpo de Paul Henderson.

Los otros siete —sus hombres, la doctora Paige y Lisa— permanecieron en la zona del público, al otro lado de la barandilla de la comisaría de Snowfield. Estaban callados en presencia de la Muerte.

Paul Henderson había sido un buen hombre, razonable y honesto. Su muerte era una pérdida terrible.

—¿Doctora Paige? —dijo Bryce.

—¿Sí?

Jenny se agachó al otro lado del cadáver.

—¿No ha movido el cuerpo?

—Ni siquiera lo he tocado, comisario.

—¿No había sangre?

—Estaba igual que lo ve ahora. Nada de sangre.

—La herida puede estar en la espalda —sugirió Bryce.

—Aunque así fuera, sigue sin haber ni rastro de sangre en el suelo.

—Puede ser. —El comisario contempló los impresionantes ojos de la muchacha, verdes con una orla dorada—. En circunstancias normales, no tocaría un cadáver hasta que lo viera el forense, pero ésta es una situación extraordinaria. Tengo que darle la vuelta a ese cuerpo.

—No sé si es seguro tocarlo.

—Alguien debe hacerlo —respondió Bryce.

La doctora Paige se puso en pie y todos se retiraron un par de pasos.

Bryce puso una mano en el rostro de Henderson, distorsionado y casi negro.

—La piel todavía está un poco tibia —dijo, sorprendido.

—Creo que no debe de hacer mucho tiempo que han muerto —dijo la doctora.

—Pero un cuerpo no se decolora ni se hincha así en apenas un par de horas —comentó Tal Whitman.

—Estos cuerpos, sí —replicó la doctora.

Bryce dio la vuelta al cadáver, poniéndolo boca abajo. No tenía heridas.

Bryce hundió los dedos en los espesos cabellos del muerto, palpando el hueso con la esperanza de encontrar algún hueco anormal en el cráneo. Si el agente había recibido un golpe fuerte en la parte posterior de la cabeza… Sin embargo, no era así. El cráneo estaba intacto. Bryce se incorporó.

—Doctora, esas dos decapitaciones que mencionó antes… Creo que será mejor echarles una ojeada.

—¿Le parece bien si uno de sus hombres se queda aquí con mi hermana? —dijo Jenny.

—Entiendo lo que siente —respondió Bryce—, pero no creo prudente que mis hombres se dividan. Quizá el número no nos dé más seguridad pero, por otro lado, puede que sí.

—Por mí, de acuerdo —aseguró Lisa a su hermana—. De todos modos, no me gusta la idea de quedarme.

Era una chica valiente. Tanto ella como su hermana mayor tenían intrigado a Bryce Hammond. Estaban pálidas y en sus ojos se reflejaban unas sombras de conmoción y de horror, pero estaban enfrentándose a aquella extraña y espantosa pesadilla mejor de lo que se habría comportado la mayoría de la gente.

Las Paige condujeron al resto del grupo calle abajo, hacia la panadería.

A Bryce le costaba creer que Snowfield hubiera sido un pueblo normal, lleno de vida, apenas un rato antes. El lugar parecía seco, agostado y muerto como una antigua ciudad perdida de algún desierto lejano, en un rincón del mundo que incluso el viento se olvidaba de visitar. La quietud que envolvía el pueblo parecía el silencio de incontables años, de décadas, de siglos, un silencio de eras y eras, inconcebiblemente largas.

Poco después de su llegada a Snowfield, Bryce había utilizado un altavoz eléctrico para hacer una llamada general a las silenciosas casas del lugar. Ahora, parecía estúpido haber esperado una respuesta.

Entraron en la panadería de los Liebermann por la puerta delantera y penetraron en la cocina de la parte posterior del edificio.

Sobre la mesa del taco de carnicero, dos manos seccionadas asidas a los extremos del rodillo de amasar.

Dos cabezas cortadas mirando tras los cristales de los hornos.

—¡Oh, Dios mío! —musitó Tal con un hilo de voz.

Bryce notó un escalofrío.

Jake Johnson, necesitado visiblemente de un soporte, se apoyó contra una gran alacena blanca.

—¡Vaya! —comentó Wargle—, les han descuartizado como si fueran un par de condenadas vacas.

A continuación, todos hablaron al mismo tiempo.

—…¿por qué iba alguien a…?

—… enfermizo, retorcido…

—…¿y dónde están los cuerpos?

—Sí —intervino Bryce, alzando su voz por encima de la barahúnda—, ¿dónde están los cuerpos? Busquémoslos.

Durante un par de segundos nadie se movió, paralizados por el pensamiento de lo que podían encontrar.

—Doctora Paige, Lisa… no es necesario que nos ayuden —añadió Bryce—. Quédense a un lado.

La doctora asintió. La pequeña le dedicó una sonrisa de gratitud.

Con una actividad desbordante, miraron todos los armarios y abrieron todos los cajones y puertas. Gordy Brogan miró en el horno grande que no tenía portilla de cristal y Frank Autry entró en la cámara frigorífica. Bruce inspeccionó el pequeño lavabo impoluto situado en un extremo de la cocina. A pesar de todo, no encontraron los cuerpos, ni más partes de los cuerpos de los ancianos.

—¿Por qué habrían de llevarse los cuerpos sus asesinos? —preguntó Frank.

—Quizá estamos tratando con un grupo de seguidores de algún culto extraño —sugirió Jake Johnson—. Tal vez querían los cuerpos para algún ritual.

—Si ha habido algún ritual —replicó Frank—, me parece que se ha celebrado precisamente aquí.

Gordy Brogan corrió al lavabo, vacilando y agitando los brazos, como un chico grande y larguirucho compuesto únicamente de piernas largas, brazos aún más largos, codos y rodillas. Se escucharon unas náuseas tras la puerta que cerró a su espalda.

Stu Wargle se echó a reír y exclamó:

—¡Jesús, qué papanatas!

Bryce se volvió hacia él y frunció el ceño.

—¿Qué diablos encuentras tan divertido, Wargle? Esa gente de ahí está muerta. Me parece que la reacción de Gordy es mucho más natural que la de cualquiera de nosotros.

El rostro de Wargle, de prominente papada y ojos de gorrino, se nubló de ira. Le faltaba sensatez para sentirse avergonzado.

¡Dios, cuánto desprecio a ese hombre!, se dijo Bryce.

Cuando Gordy regresó del baño, traía una actitud pusilánime.

—Lo siento, comisario.

—No hay nada que sentir, Gordy.

Avanzaron en grupo hacia la zona destinada a tienda y salieron a la calle. Bryce se dirigió inmediatamente a la valla de madera entre la panadería y la tienda contigua. Contempló el oscuro pasadizo cubierto asomándose por encima de la valla. La doctora Paige se colocó a su lado y el comisario preguntó:

—¿Es ahí donde creyó ver algo entre las vigas?

—Bueno, Lisa creyó percibirlo agachado junto a la pared.

—Sí, pero ¿fue en este pasadizo?

—Sí.

El túnel estaba totalmente negro.

Bryce tomó la linterna de Tal, abrió la valla con un crujido, sacó el revólver y penetró en el túnel. Un olor vago, a humedad, impregnaba el lugar. El chirrido de los goznes oxidados, primero, y el sonido de sus propios pasos, después, resonaron en el túnel delante de él.

El haz de luz de la linterna era potente y penetraba hasta más de la mitad del pasadizo. Sin embargo, el comisario lo enfocó cerca de sí, barriendo la zona más próxima repetidas veces para estudiar los muros y enfocando luego hacia el techo, a unos tres o cuatro metros por encima de su cabeza. En aquella parte del túnel, por lo menos, las vigas estaban desiertas.

A cada paso, Bryce tuvo la creciente certeza de que había sido inútil desenfundar el revólver… hasta que se encontró casi a mitad del túnel. Entonces, de pronto, notó… algo extraño… un estremecimiento, un escalofrío cargado de malos augurios que le recorrió el espinazo. Supo que ya no estaba solo.

Bryce era un hombre que confiaba en sus intuiciones y no desechó ésta. Detuvo su avance, alzó el arma, escuchó con más atención que antes el silencio, movió rápidamente la linterna por las paredes y el techo, escrutó con especial detenimiento las vigas, intentó distinguir algo en la oscuridad hasta casi la boca del pasadizo e incluso echó un vistazo detrás de sí para comprobar si algo se había deslizado mágicamente tras su espalda. No había nada aguardándole en las sombras. Sin embargo, continuó notando que unos ojos hostiles le observaban.

Reinició el avance y la lintera captó algo. Cubierto por una reja metálica, un desagüe de algo más de un palmo cuadrado se abría en el piso del túnel. Dentro del desagüe brillaba algo indefinible que reflejaba la luz de la linterna. Y aquello se movía.

Con cautela, Bryce se aproximó al lugar y enfocó el haz de luz directamente en el desagüe. Lo que producía el reflejo brillante al otro lado de la reja había desaparecido.

Se agachó junto a la abertura y miró entre los barrotes de la reja. La luz sólo reflejaba las paredes de una cañería. Era un aliviadero para el agua de lluvia de casi medio metro de diámetro y estaba seco, lo cual significaba que no era simple agua lo que había visto.

¿Una rata? Snowfield era un lugar de recreo que acogía a un público bastante rico y, por ello, el pueblo tomaba medidas inusualmente estrictas para mantenerse libre de cualquier tipo de plagas. Naturalmente, pese a la suma atención de Snowfield a tales cuestiones, era imposible descartar la existencia de un par de ratas en el subsuelo. Podía haberse tratado de uno de tales animales, desde luego, pero Bryce no creía que lo fuera.

Recorrió el pasadizo hasta el fondo y luego desanduvo sus pasos hasta la valla donde aguardaban Tal y los demás.

—¿Ha visto algo? —preguntó Tal.

—No mucho —respondió Bryce, saltando a la acera y cerrando la valla tras él.

A continuación, les explicó la sensación de haberse sentido observado y el movimiento que había apreciado en el desagüe.

—Los Liebermann fueron muertos por personas —dijo Frank Autry—, no por algo lo bastante pequeño para ocultarse en una cañería.

—Desde luego, eso es lo que parece —asintió Bryce.

—Pero ¿notó usted eso ahí dentro? —preguntó Lisa, inquieta.

—Noté algo —respondió el comisario—. Al parecer, no me afectó con la misma fuerza que a ustedes, pero era una sensación decididamente extraña…

—Bueno —añadió Lisa—, me alegra saber que no nos considera un par de mujeres histéricas.

—Considerando lo que han pasado ustedes, creo que están lo menos histéricas que podría esperarse.

—Verá —continuó la muchacha—, Jenny es médico y yo creo que me gustaría serlo algún día, y los médicos no pueden permitirse, sencillamente, ponerse histéricos.

Era una chica bonita… aunque Bryce no podía dejar de advertir que su hermana mayor era todavía más guapa. Tanto la pequeña como la doctora tenían el cabello del mismo tono castañorrojizo; era el color intenso de la madera de cerezo bien pulimentada, tupido y lustroso. Las dos tenían también la misma piel dorada. Sin embargo, al ser las facciones de la doctora Paige más maduras que las de Lisa, resultaban también más interesantes y atractivas a Bryce. Además, los ojos de Jenny eran un poco más verdes que los de su hermana.

—Doctora Paige, me gustaría ver la casa donde encontró los cadáveres en la estancia protegida por la barricada —dijo Bryce.

—Sí —intervino Tal—. Los asesinatos de la habitación cerrada por dentro.

—Es la casa de los Oxley, en Vail Lañe.

Jenny les condujo calle abajo hacia la esquina de Vail Lañe y Skyline Road. El seco arrastrar de sus pies era el único sonido que se escuchaba y llevó a Bryce a pensar de nuevo en lugares desiertos, en escarabajos pululando animadamente entre montones de antiguos rollos de papiro frágiles y quebradizos, en tumbas del desierto.

Al doblar la esquina de Vail Lañe, la doctora Paige se detuvo y explicó:

—Los Oxley viven… ¡hum!, vivían… dos bloques más allá.

Bryce estudió la calle y luego dijo:

—En lugar de ir directamente a casa de los Oxley, echaremos una ojeada a todas las casas y tiendas desde aquí hasta esa vivienda…, al menos todas las de este lado de la calle. Creo que no corremos peligro si nos dividimos en dos grupos, cuatro en cada uno. No iremos en direcciones totalmente opuestas y estaremos lo bastante cerca para ayudarnos si se presenta alguna dificultad. Doctora Paige, Lisa…, se quedarán ustedes conmigo y con Tal. Frank, toma el mando del segundo grupo.

Frank asintió.

—Los cuatro debéis permanecer juntos —advirtió el comisario a sus hombres—. Insisto: juntos. Cada uno de vosotros debe permanecer a la vista de los otros tres en cada momento, ¿entendido?

—Sí, comisario —respondió Frank Autry.

—Muy bien, vosotros cuatro echad un vistazo en el primer edificio, detrás del restaurante, mientras nosotros nos encargamos de la casa contigua. Avanzaremos escalonadamente y compararemos notas al final del bloque. Si encontráis algo realmente interesante, algo más que nuevos cuerpos, venid a avisarme. Si necesitáis ayuda, disparad dos o tres tiros. Escucharemos los estampidos aunque estemos en el interior de otro edificio. Y vosotros también podréis escuchar nuestros disparos del mismo modo.

—¿Puedo hacer una sugerencia? —preguntó la doctora.

—Claro —respondió Bryce.

—Si encuentran algún cuerpo que muestre señales de hemorragias oculares, nasales o bucales —dijo Jenny a Frank Autry—, háganmelo saber al momento. También, si encuentran restos de vómitos o diarrea.

—¿Porque tales signos pueden indicar la presencia de una enfermedad? —preguntó el comisario.

—Sí —respondió ella—. O de envenenamiento.

—Pero ¿no habíamos descartado eso como causa? —preguntó Gordy Brogan.

Jack Johnson, que parecía tener muchos más de sus cincuenta y siete años, comentó que no era una enfermedad lo que había cortado la cabeza a aquellos ancianos.

—He estado pensando en eso —comentó la doctora—. ¿Y si se trata de una enfermedad o un tóxico químico que no se ha visto nunca, una variedad mutante de la rabia, por ejemplo, que mata a algunas personas pero sólo provoca en otras un estado de pura locura violenta? ¿Y si las mutaciones han sido causadas por las víctimas de esa furia paroxística?

—¿Es probable una cosa así? —preguntó Tal Whitman.

—No, pero por otra parte, tal vez no sea imposible. Además, ¿quién puede decir ya qué es posible y qué no? ¿Acaso era posible que una cosa así sucediera en Snowfield?

Frank Autry se atusó el bigote y replicó:

—Pero si realmente hay un grupo de locos furiosos suelto por aquí… ¿dónde se han metido?

Todos observaron la calle silenciosa. Los charcos de sombras más oscuras que cubrían jardines, aceras y coches aparcados. Las ventanas sin luz de las buhardillas. Las cristaleras en sombras de las plantas bajas.

—Se esconden —dijo Wargle. —Acechan —añadió Gordy Brogan.

—No, eso no tiene sentido —protestó Bryce—. Una partida de locos violentos no se ocultaría, ni acecharía, ni establecería planes. Se lanzaría directamente contra nosotros sin el menor orden ni control.

—De todos modos —intervino Lisa sin alzar la voz—, no se trata de personas desquiciadas. Es algo mucho más extraño.

—Probablemente, Lisa tiene razón —dijo la doctora Paige.

—Aunque eso no me hace sentir mejor, precisamente —comentó Tal.

—Bien, si encontramos algún indicio de vómitos, diarreas o hemorragias —resumió Bryce—, entonces lo sabremos. Y si no…

—Tendré que plantearme una nueva hipótesis —terminó la frase la doctora Paige.

Todos callaron, sin ninguna impaciencia por iniciar el rastreo porque no sabían lo que podían encontrar… o lo que podía encontrarlos a ellos.

El tiempo parecía haberse detenido.

El amanecer no llegaría nunca a menos que empezaran a moverse, pensó para sí Bryce Hammond.

—Vamos allá —dijo finalmente.

El primer edificio era estrecho y largo, con una combinación de galería de arte y tienda de artesanía en la planta baja. Frank Autry rompió un cristal de la puerta delantera, introdujo la mano y abrió el pestillo. Entró y encendió la luz.

Hizo un gesto a los demás para que le siguieran.

—Desplegaos. No os quedéis demasiado cerca unos de otros. No debemos ofrecer un blanco fácil.

Mientras hablaba, Frank recordó las acciones que había llevado a cabo en Vietnam casi veinte años antes. Esta operación de Snowfield producía el mismo efecto sobre los nervios que las tensas misiones de búsqueda y destrucción en el territorio dominado por la guerrilla.

Recorrieron cautelosamente la zona de exposición de la galería, pero no encontraron a nadie. Tampoco había nadie en la pequeña oficina, al fondo de la sala. Sin embargo, una puerta de esa oficina daba paso a una escalera que conducía al primer piso.

Tomaron la escalera al estilo militar. Frank subió arriba solo, con el arma preparada, mientras los demás esperaban. Localizó el interruptor de la luz en el rellano superior de la escalera, lo pulsó y vio que estaba en un rincón de la sala de estar del piso donde vivía el propietario de la galería de arte. Cuando se cercioró de que la sala estaba desierta, indicó con un gesto a sus hombres que subieran. Mientras lo hacían, Frank dio unos pasos en la estancia, pegado a la pared y muy alerta.

Registraron el resto del piso, afrontando cada puerta como un posible punto de emboscada. El cuarto de trabajo y el comedor estaban desiertos. Nadie se ocultaba en los armarios.

En cambio, en la cocina encontraron un hombre muerto. Llevaba sólo unos pantalones de pijama azules y mantenía abierta la puerta del frigorífico con su cuerpo hinchado y amoratado. No tenía heridas visibles ni mirada de horror en el rostro. Al parecer, había muerto sin que le diera tiempo a ver a su asaltante… y sin el menor aviso previo de que tenía la muerte cerca. Los ingredientes de un bocadillo estaban esparcidos por el suelo a su alrededor un tarro roto de mostaza, un sobre de embutido, un tomate medio aplastado, y una bolsa de queso suizo.

—Seguro que no fue una enfermedad lo que le mató —dijo Jake Johnson enfáticamente—. ¡No debía de estar muy enfermo si iba a tomarse un bocadillo de embutido!

—Y todo sucedió a increíble velocidad —añadió Gordy—. Tenía las manos ocupadas con lo que había sacado del frigorífico y, cuando se dio la vuelta… sucedió todo. ¡Pam!, de golpe, sin más.

Descubrieron otro cadáver en el dormitorio. La mujer estaba en la cama, desnuda. Tendría entre los veinte y cuarenta años de edad, pero resultaba difícil concretar más debido al amoratamiento y la hinchazón generalizados. Tenía el rostro contraído de terror, exactamente como el de Paul Henderson. Había muerto en mitad de un grito.

Jake Johnson sacó un bolígrafo del bolsillo de su camisa y lo pasó por el aro del gatillo de una automática del 22 caída entre las sábanas arrugadas junto al cuerpo.

—No creo que debamos preocuparnos por ese arma —dijo Frank—. A la mujer no le dispararon. No tiene heridas ni hay sangre. Si alguien usó el arma, fue ella. Veamos.

Tomó la pistola que Jake había levantado y liberó el cargador. Estaba vacía. Movió la guía, apuntó el cañón hacia la lámpara de la mesilla de noche y estudió su interior; no había ninguna bala en la recámara. Se llevó la boca del cañón a la nariz y notó el olor a pólvora. Jake preguntó si había sido disparada recientemente.

—Hace muy poco. Si el cargador estaba lleno cuando la mujer utilizó la pistola, eso significa que hizo diez disparos.

—Mirad aquí —llamó Wargle.

Frank se volvió y vio que Stu señalaba un impacto de bala en la pared frente al pie de la cama. Estaba a unos dos metros de altura.

—Y aquí —anunció Gordy Brogan, dirigiendo la atención del grupo a otra bala alojada en la astillada madera de pino de la cómoda.

Finalmente, encontraron los diez casquillos en la cama o a su alrededor, pero no lograron descubrir las ocho balas que faltaban.

—No creerás que hizo ocho blancos, ¿verdad? —preguntó Gordy a Frank.

—¡Señor, eso es imposible! —asintió Wargle, ajustándose la cartuchera en torno a sus gruesas caderas—. Si le hubiera dado a alguien ocho veces, el de esa mujer no sería el único condenado cadáver de esta habitación.

—Es cierto —aceptó Frank, aunque no le gustaba estar de acuerdo con Stu Wargle en nada—. Además, no hay sangre, y ocho balazos deberían haber derramado mucha sangre.

Wargle acudió al pie de la cama y contempló a la muerta. Estaba recostada en un par de grandes almohadas y tenía las piernas abiertas en una parodia grotesca de lascivia.

—El tipo de la cocina debía de estar aquí, jodiendo con esa mujer —murmuró Wargle—. Cuando hubo terminado con ella, bajó a la cocina para llevar al dormitorio algo de comer. Mientras estaban separados, entró alguien y la mató a ella.

—El hombre de la cocina murió primero —le rectificó Frank—. No podrían haberle pillado por sorpresa si le hubieran atacado después de que la mujer disparara diez veces.

—Amigo, a mí no me habría importado nada pasarme todo el día en el catre con una mujer así —añadió Stu Wargle.

Frank se volvió hacia él, boquiabierto.

—Wargle, eres repugnante. ¿Incluso un cuerpo deformado como éste te excita, por el mero hecho de estar desnudo?

Wargle enrojeció y apartó la vista del cadáver.

—¿Qué diablos te sucede, Frank? ¿Qué crees que soy, una especie de pervertido? ¿Es eso? ¡Pues no, diablos! Estaba mirando esa foto de la mesilla de noche —añadió, señalando una instantánea en un marco de plata, situada junto a la lámpara—. ¿Lo ves?, lleva un biquini. Se puede ver que estaba condenadamente buena. Unas tetas grandes y unas piernas largas, sí señor. ¡Eso es lo que me excita!

Frank movió la cabeza en gesto de negativa.

—Lo que me asombra es que algo pueda excitarte en medio de todo esto, en medio de tanta muerte.

Wargle tomó sus palabras por un cumplido e hizo un guiño.

«Si salgo con vida de este asunto —se dijo Frank—, no permitiré que Bryce Hammond me vuelva a emparejar con Wargle. Antes de eso, soy capaz de dimitir.»

—¿Cómo es posible que la mujer hiciera ocho blancos y no detuviera a su agresor? —quiso saber Gordy Brogan—. ¿Cómo es que no se ve una gota de sangre?

Jake Johnson se mesó de nuevo su cabello canoso.

—No lo sé, Gordy. Pero de una cosa estoy seguro, créeme: ojalá Bryce no me hubiera escogido nunca para venir aquí.

Junto a la galería de arte, el rótulo de la fachada del pintoresco edificio de dos pisos decía:

Las luces estaban encendidas y la puerta, sin cerrar. Brookhart's permanecía abierto hasta las nueve incluso las tardes de los domingos en la temporada baja.

Bryce entró primero, seguido de Jennifer y Lisa Paige. Tal cerró la comitiva. Cuando debía escoger a un hombre para proteger la retaguardia en una situación de peligro, Bryce siempre prefería a Tal Whitman. Nadie, ni siquiera Frank Autry, le merecía tanta confianza como el teniente.

Brookhart's era un local abigarrado, aunque curiosamente cálido y acogedor. Había grandes frigoríficos de puertas acristaladas llenos de latas y botellas de cerveza, estanterías y cestas de botellas de vino y licores, y otros estantes rebosantes de periódicos, revistas y libros de bolsillo. Habanos y cigarrillos se amontonaban en cajas y cartones y en varios mostradores había puñados de latas de tabaco de pipa apilados al azar. Allí donde había un espacio, se repartían las bolsas de chucherías y golosinas: barras de caramelo, goma de mascar, cacahuetes, palomitas de maíz, patatas fritas, maíz tostado y otras.

Bryce abrió la marcha a través de la tienda desierta, buscando cuerpos en los pasillos. Sin embargo, no encontró ninguno.

Había, en cambio, un enorme charco de agua de un par de centímetros de profundidad que cubría la mitad del suelo. Todos rodearon el charco con cuidado.

—¿De dónde saldrá toda esta agua? —se preguntó Lisa.

—Debe de haber un escape en el panel de condensación bajo uno de esos frigoríficos de cervezas —respondió Tal Whitman.

Rodearon unas cajas de vino y realizaron un detenido repaso de todos los aparatos refrigeradores. No había agua alguna en las cercanías de aquellas máquinas de suave zumbido.

—Quizá hay un escape en las cañerías —aventuró Jennifer Paige.

Continuaron la exploración y bajaron a la bodega, que se utilizaba para almacenar el vino y los licores en cajas de cartón; después, subieron al piso de arriba, donde había un despacho. No encontraron nada fuera de lo corriente.

De nuevo en la tienda, cuando ya se encaminaban a la puerta delantera, Bryce se detuvo y se agachó para echar un vistazo más de cerca al charco del suelo. Mojó un dedo en la sustancia y comprobó que tenía tacto a agua, además de ser inodora.

—¿Qué sucede? —preguntó Tal.

—Resulta extraño… Toda esa agua ahí… —dijo Bryce, reincorporándose.

—Probablemente será lo que decía la doctora Paige: sólo un escape en las cañerías.

Bryce asintió. Sin embargo, aunque no sabía decir la razón, aquel charco le parecía significativo e importante.

La farmacia de Tayton era un local pequeño que atendía a Snowfield y a todas las aldeas montañesas de los alrededores. Una vivienda ocupaba los dos pisos encima de la farmacia. El piso estaba decorado en tonos crema y melocotón, con estancias en verde esmeralda subido y con diversas antigüedades de considerable valor.

Frank Autry condujo a sus hombres por todo el edificio sin encontrar nada de interés… salvo la alfombra de la sala de estar, que estaba literalmente empapada y producía un chapoteo bajo sus pasos.

El hotel Candleglow Inn irradiaba una positiva sensación de refinamiento y buen trato: los pronunciados aleros y las cornisas delicadamente talladas, las ventanas geminadas con las blancas contras de madera labrada. Dos lámparas de carruaje antiguo estaban fijadas sobre unas pilastras de piedras, enmarcando el breve sendero enlosado. Tres pequeños focos extendían unos espectaculares abanicos luminosos por la fachada del hotel.

Jenny, Lisa, el comisario y el teniente Whitman hicieron una pausa en la acera frente al Candleglow Inn y Hammond preguntó:

—¿Está abierto en esta época del año?

—Sí —respondió Jenny—. Consiguen estar a media ocupación incluso en la temporada baja. Pero también tienen una maravillosa fama de saber escoger a su clientela… y sólo tienen dieciséis habitaciones.

—Está bien… vamos a echar una ojeada.

Las puertas principales daban paso a un vestíbulo pequeño y de aspecto cómodo: un piso de madera de roble, una alfombra oriental de tonos oscuros, unos sofás beige claro, un par de sillas estilo reina Ana tapizadas con una tela de color rosa, rinconeras de madera de cerezo y lámparas de bronce.

El mostrador de recepción estaba a la derecha. Sobre él había una campanilla y Jenny la hizo sonar varias veces con gesto enérgico, sin esperar respuesta ni obtenerla.

—Dan y Sylvia tienen un apartamento detrás de esta zona de oficina —indicó, señalando el despacho tras el mostrador.

—¿Son los propietarios? —preguntó el comisario.

—Sí. Dan y Sylvia Kanarsky.

—¿Amigos suyos? —preguntó el comisario, deteniéndose un instante a observarla.

—Sí. Amigos íntimos.

—Entonces, quizá será mejor no mirar en su apartamento —sugirió Bryce.

En sus ojos azules de párpados caídos brillaba una llama cálida, de apoyo y comprensión. Jenny se sorprendió al advertir de pronto la ternura e inteligencia que reflejaban aquellas facciones. Durante la hora anterior, viéndole actuar, Jenny se había dado cuenta gradualmente de que el policía era mucho más despierto y eficiente de lo que aparentaba a primera vista. Ahora, al contemplar sus ojos sensibles y compasivos, comprendió que estaba ante un hombre perspicaz, interesante, formidable.

—No podemos marcharnos sin más —declaró—. Tarde o temprano, habrá que investigar este lugar. Todo el pueblo tendrá que ser inspeccionado, de modo que podemos empezar por aquí.

Jenny alzó una parte del mostrador que se abría mediante unas bisagras y empezó a abrir una barandilla que daba paso a la zona dedicada a oficina.

—Por favor, doctora —dijo el comisario—, deje siempre que yo o el teniente Whitman pasemos primero.

Jenny retrocedió, obediente, y Bryce la precedió al interior de los aposentos de Dan y Sylvia, pero no encontraron ningún cadáver.

Gracias a Dios.

De vuelta en el mostrador de recepción, el teniente repasó el registro de huéspedes.

—Sólo hay seis habitaciones ocupadas en el piso superior.

El comisario encontró una llave maestra en un tablero junto a las casillas del correo.

Con cautela casi monótona, subieron la escalera y registraron las seis habitaciones. En las cinco primeras encontraron equipajes, cámaras de fotografía, postales a medio escribir y otras muestras evidentes de que realmente había huéspedes en el establecimiento, pero no vieron a ninguno de ellos.

En la sexta habitación, cuando el teniente Whitman probó a abrir la puerta del baño, la encontró cerrada. Golpeó con el puño y gritó:

—¡Policía! ¿Hay alguien ahí?

No hubo respuesta.

Whitman observó el pomo de la puerta y se volvió al comisario.

—No hay ojo de cerradura por este lado, de modo que debe de haber alguien ahí dentro. ¿La rompo?

—Parece una puerta bastante sólida —respondió Hammond—. No te arriesgues a dislocarte el hombro. Haz saltar la cerradura.

Jenny tomó del brazo a Lisa y se retiraron a un lado, a salvo de los fragmentos que pudieran saltar.

El teniente Whitman gritó una advertencia a quienquiera que pudiera estar en el baño y, acto seguido, efectuó un disparo. Abrió la puerta de un puntapié y entró rápidamente.

—Aquí no hay nadie.

—Quizá han salido por una ventana —aventuró el comisario.

—Este baño no tiene ventanas —dijo Whitman, frunciendo el ceño.

—¿Estás seguro de que la puerta estaba cerrada?

—Del todo. Y sólo podía cerrarse desde dentro. —Pero ¿cómo? Si no había nadie ahí…

—Además, hay algo a lo que deberías echar una ojeada —añadió Whitman, encogiéndose de hombros.

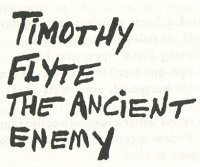

En realidad, todos echaron la ojeada, pues el cuarto de baño era suficientemente espacioso para acomodar a cuatro personas. En el espejo, sobre el lavabo, alguien había escrito un mensaje apresurado con letras negras, grasientas y de considerable tamaño:

En otro piso encima de otra tienda, Frank Autry y sus hombres encontraron moqueta empapada de agua que chapoteó bajo sus pies. En el salón, el comedor y los dormitorios, la moqueta estaba seca; en cambio, en el pasillo que conducía a la cocina, estaba totalmente empapada. Y en la propia cocina, tres cuartas partes del suelo de losetas de vinilo estaba cubierto de agua hasta una altura de un par de dedos en algunos lugares.

Desde el pasillo, mientras contemplaba la cocina, Jake Johnson murmuró:

—Debe de ser un escape en las cañerías.

—Eso es lo que has dicho en el otro piso —le recordó Frank—. Una curiosa coincidencia, ¿no os parece?

—Sólo es agua —intervino Gordy Brogan—. No veo qué relación podría tener con… todos esos asesinatos.

—¡Mierda! —masculló Stu Wargle—, estamos perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada, vamonos.

Sin hacer caso de ellos, Frank se internó en la cocina pisando cautelosamente un extremo del pequeño lago y dirigiéndose a una zona seca junto a una fila de armarios. Abrió las puertas de varios hasta encontrar una pequeña cubeta de plástico utilizada para guardar sobras. Estaba limpia y seca y tenía una tapa incorporada que la cerraba herméticamente. En un cajón encontró un cucharón y lo utilizó para verter agua en el recipiente de plástico.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Jake desde el umbral.

—Recoger una muestra.

—¿Una muestra? ¿Por qué? ¡Si sólo es agua!

—Sí —replicó Frank—, pero le encuentro algo raro.

El baño. El espejo. Las letras grandes, negras, grasientas.

Jenny contempló las palabras garabateadas.

—¿Quién es Timothy Flyte? —preguntó Lisa.

—Podría ser el tipo que escribió eso —dijo el teniente Whitman.

—¿Es el tal Flyte el huésped de esta habitación? —preguntó el comisario.

—Estoy seguro de no haber visto ese apellido en el registro —contestó el teniente—. Podemos comprobarlo cuando bajemos, pero estoy completamente seguro de ello.

—Quizá Timothy Flyte sea uno de los asesinos —apuntó Lisa—. Tal vez el tipo que alquiló la habitación le reconoció y dejó ese mensaje.

—No —respondió el comisario, acompañándose de un gesto de cabeza—. Si Flyte tuviera algo que ver con lo sucedido en el pueblo, no dejaría su nombre en el espejo de esta manera. Lo habría borrado.

—A menos que no supiera que estaba escrito ahí —intervino Jenny.

—O quizá supiera que estaba ahí pero sea uno de esos locos furiosos que antes ha mencionado la doctora y no le importe nada si le capturamos o no.

—¿Hay alguien en el pueblo que se apellide Flyte? —preguntó Bryce Hammond a Jenny.

—No he oído nunca ese nombre.

—¿Conoce usted a todo el mundo en Snowfield?

—Sí.

—¿A los quinientos vecinos? —A casi todos.

—A casi todos, ¿eh? Entonces, es posible que exista un Timothy Flyte aquí, ¿no es cierto?

—Aunque no le conociera, habría oído mencionar su nombre en alguna ocasión. Éste es un pueblo pequeño, comisario. Al menos, durante la temporada baja.

—¿No podría ser alguien de Mount Larson, Shady Roost o Pineville? —sugirió el teniente.

Jenny deseó marcharse a otra parte a discutir sobre el mensaje del espejo. Fuera. Al aire libre. Donde nada pudiera acercárseles sin ponerse al descubierto. La muchacha tenía la extraña, indemostrable pero innegable sensación de que algo —algo condenadamente extraño— se estaba moviendo en otra parte del hotel en aquel mismo instante, llevando a cabo con sigilo alguna maquinación amenazadora de la cual ella, el comisario, Lisa y el teniente permanecían peligrosamente ignorantes.

—¿Qué hay de la segunda parte del mensaje? —preguntó Lisa, refiriéndose a las palabras EL ANTIGUO ENEMIGO.

—Bien, volvamos a lo primero que dijo Lisa —comentó finalmente Jenny—. Parece como si el hombre que escribió esto nos estuviera diciendo que Timothy Flyte era su enemigo. Y el nuestro también, supongo.

—Tal vez —respondió Bryce Hammond, dubitativo—. Con todo, parece una manera muy enrevesada de escribirlo: «el antiguo enemigo». Resulta bastante complicado. Casi parece una frase arcaica. Si el autor se encerró en el baño para escapar de Flyte y luego escribió una advertencia apresurada, ¿por qué no poner «Timothy Flyte, mi viejo enemigo» o algo más directo?

El teniente Whitman asintió y comentó:

—De hecho, si deseaba dejar un mensaje acusando a Flyte, más bien habría escrito, «lo hizo Timothy Flyte», o quizá, «Flyte los mató a todos». Lo que menos querría un tipo en sus circunstancias es resultar poco claro.

El comisario se puso a revolver los objetos de la ancha repisa colocada sobre el lavabo, justo debajo del espejo: una botella de acondicionador de piel masculino, loción de afeitado con aroma a lima, una máquina de afeitar eléctrica para hombre, un par de cepillos de dientes, pasta dentífrica, peines, cepillos y una cajita de maquillaje femenina.

—Por lo que parece, había dos personas en la habitación. Así pues, quizá fueron ambos los que se encerraron en el baño… lo cual significa que fueron dos los que se desvanecieron en el aire. Sin embargo, ¿con qué escribieron el mensaje del espejo?

—Parece estar hecho con lápiz de ojos —dijo Lisa.

—Sí, a mí también me lo parece —asintió Jenny.

Buscaron un lápiz de ojos negro por todo el baño sin conseguir encontrarlo.

—Magnífico —masculló el comisario, exasperado—. De modo que el lápiz de ojos ha desaparecido junto con, tal vez, dos personas que se encerraron aquí. Dos personas esfumadas de una habitación cerrada.

Los cuatro bajaron al mostrador de recepción. Según el registro de huéspedes, la habitación donde habían encontrado el mensaje estaba ocupada por un tal señor Harold Ordnay y esposa, de San Francisco.

—No hay ningún huésped con el nombre de Timothy Flyte —informó el comisario, cerrando el registro.

—Bien —comentó el teniente Whitman—, supongo que es todo lo que podemos hacer aquí de momento.

Jenny se sintió aliviada al oírle decir eso.

—De acuerdo —asintió Bryce Hammond—. Vamos a buscar a Frank y los demás. Quizá hayan encontrado algo más que nosotros.

Echaron a andar por el vestíbulo. Tras un par de pasos, Lisa hizo que todos se detuvieran con un grito.

Entonces, un segundo después de que aquello captara la atención de la pequeña, todos los demás lo vieron. Estaba en una rinconera, justo bajo la luz teñida de rosa de una lámpara, tan minuciosamente enfocada que casi parecía una obra de arte de una exposición. Era la mano de un hombre. La mano seccionada de un hombre.

Lisa apartó la vista de tan macabro hallazgo.

Jenny sostuvo a su hermana, mirando por encima del hombro de ésta con espantada fascinación. La mano. La maldita, burlona, imposible mano…

Sostenía con fuerza un lápiz de ojos entre el pulgar y el índice. El lápiz de ojos. El mismo. Tenía que serlo.

Jenny estaba tan horrorizada como Lisa pero se mordió los labios y reprimió el grito. No era sólo la visión de la mano lo que le repelía y aterraba. Lo que había detenido y hecho arder cada respiración en su pecho era la certeza de que aquella mano no había estado en la rinconera unos minutos antes. Alguien la había colocado allí mientras estaban en el piso de arriba, sabedor de que la descubrirían. Alguien estaba burlándose de ellos; alguien con un sentido del humor terriblemente retorcido.

Los ojos caídos de Bryce Hammond estaban abiertos como no los había visto Jenny hasta entonces.

—Maldita sea, esa cosa no estaba aquí antes ¿verdad?

—No —confirmó Jenny.

El comisario y su segundo habían empuñado hasta este momento sus armas con el cañón apuntando al suelo. Ahora, las levantaron como si pensaran que la mano cortada podía soltar el lápiz de ojos, saltar de la mesa a la cara de alguno y arrancarle los ojos.

Se habían quedado sin habla.

Los dibujos en espiral sobre la alfombra parecían haberse convertido en serpientes de refrigeración que despidieran oleadas de aire helado.

Por encima de ellos, en una habitación alejada, un tablero o una puerta desengrasada crujió, gimió y volvió a crujir.

Bryce Hammond alzó la vista al techo del vestíbulo.

Creeeeeeaaak.

Podía tratarse solamente de un ruido de asentamiento natural. O podía ser cualquier otra cosa.