Milán, 6 de agosto de 1988

Querido Carlos:

Por motivos que más adelante comprenderás, voy a repetirte en detalle, una historia que hace más de diez años, Elena y yo te contamos en Punta del Este.

La confesión de Álvaro de Mendoza, con los comentarios del doctor Juan Ángel Polo, se editó en Madrid en 1941; pero yo no la leí hasta el 48. Era la época en que me ganaba la vida con el radioteatro en Montevideo.

Inducido por las escépticas conclusiones del erudito Juan Ángel Polo, durante años creí que el relato de Álvaro fuese obra de ficción, escrita por algún poeta aventurero del siglo XVII; pero la conservé en la memoria. Nunca habría olvidado el nombre sonante de Fray Jerónimo de las Muñecas.

Y en el año 49, que fue el de mis mayores plagios y contaminationes, la historia me dio pie para un libreto de aventuras, donde si bien deformaba el relato de Álvaro, mantuve al personaje y también a Fray Jerónimo.

Me enamoré de aquel bastardo flamenco que fuera también pícaro español, capitán holandés; tahúr, cantaor y cuatrero en Andalucía; mercenario en Oriente; gitano por media Europa; pirata en el Caribe; y por si fuera poco, poeta docto, enamorado del Mantuano, políglota, ¡qué sé yo!… La peripecia, la elegante retórica del estilo, la originalidad de encontrarme un héroe trágico dentro de una picaresca, me fulminaron desde la primera lectura.

Veinticinco años después, de paso por Sevilla, me puse a rastrear datos en el Archivo de Indias, sobre un clérigo español que viviera en México a finales del siglo XVIII y habría pintado un cuadro que me ofrecían a buen precio, pero con documentos bastante dudosos. En esa búsqueda, al revisar la gigantesca lista de los nombres propios citados en obras del Archivo, tropiezo al azar con el nombre de Hieronymus Puparum. La posibilidad de que hubiera existido un verdadero Jerónimo de las Muñecas me entusiasmó. Aparecía remitido a un opúsculo de un licenciado dominico, fechado en la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, en 1608. Veinte años antes, el autor había estudiado Cánones en Salamanca; y en un comentario, evocaba a un condiscípulo, nativo del puerto de Palos, que descollara en conocimientos náuticos y cartográficos. Era un tal Hieronymus, que además, dedicaba sus ocios conventuales ad conficiendas pupas, quarum nonnullae maxime placuerunt puellis domus regiae[5].

Cuando releí la Confesión, supe que buena parte de ella era autobiográfica. Excepto en el disparatado capítulo final, con las apariciones de San Cristóbal, el resto de la obra trasunta realismo. Y el constatar la existencia de un Fray Jerónimo que en efecto fuera un dominico, fabricaba muñecas y tenía conocimientos náuticos, me abría la perspectiva de ridiculizar a Juan Ángel Polo. El muy mojigato se horrorizaba ante la «sevicia e impiedad de don Álvaro», y dedicaba su obra al Generalísimo Franco, salvador de la España cristiana, etcétera.

En el 73 tuve que volver a Sevilla y dediqué un par de días a indagar sobre Fray Jerónimo en el Archivo. Fue en vano y desistí. Pero unos cuantos meses después, en Amsterdam, durante un encuentro internacional de gastrónomos, me puse a curiosear en bibliotecas, sobre los sucesos vinculados a la infancia de Álvaro.

Yo sabía que Polo había localizado el nombre de don Juan Cancino de Mendoza en la correspondencia del duque de Alba, y en documentos de los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Pero en ninguno de los documentos que cita como bibliografía, existen datos de su matrimonio con Cornelia van den Heede ni del nacimiento de su hijo Álvaro. Y con un candor angelical, don Juan Ángel concluye que la Confesión es una «obra literaria, con inclusión de un personaje histórico» al que el narrador habría añadido elementos de su cosecha, como aquel matrimonio con una dama flamenca, la paternidad de Álvaro, etc. Y pontificaba que la calidad formal del texto, «demuestra la intención novelesca y la falsedad del propósito confesional declarado por su autor»; como si un relato, por estar bien escrito, tuviera que ser, necesariamente, ficción.

El buen Polo tiene el mérito de haber desempolvado esta historia, pero todavía me indigna su miopía. ¿Cómo no se le ocurrió que don Juan Cancino, oficial de un agresivo ejército de ocupación, hubiera sido el barragán de Cornelia, y que Álvaro, por una elemental honrilla de la época, ocultara en la Confesión su bastardía? ¿Cómo explicar, si no, la despreocupación de un caballero español por su familia legítima, al punto de regresar a España y dejar abandonados mujer e hijo? ¿Y el misterioso retiro de Cornelia y Álvaro a una apartada villa en el norte de Holanda? ¿Y el trato humillante que le dispensa su hermano Lope? De haber tenido algún derecho en el solar paterno, un joven tan inteligente y decidido como Álvaro, nunca se habría dejado «mayorear» por su hermano. Si como estudiante de leyes que ya era, no atinó siquiera a entablarle un pleito, fue porque se sabía un bastardo, desemparado en cuestiones testamentarias por las leyes del reino.

En Amsterdam, localicé a un estudiante de historia llamado Hans van der Putten (¡sí! aunque te suene raro, ese es su nombre), que había sido huésped de Elena en Milán y hablaba bien italiano. Y lo contraté para que me investigara la genealogía de los Van den Heede. Me interesaban los primos de Cornelia, señores de un castillo «cabe la ribera del mar» y que por su condición de «ricos armadores», quizá hubiesen dejado huellas de su actividad mercantil en testimonios de época, escrituras, expedientes judiciales, etc.

Como a los tres meses, mi secretario trajo a nuestra oficina de Nueva York, un sobre procedente de Amsterdam. El muchacho había descubierto que los primos de Cornelia eran los Van Muschenbroek, armadores, comerciantes; y en los años en que Cornelia y Álvaro residieron en Groninga, Johannes van Muschenbroek había sido el burgomaestre del pueblo. Los Van Muschenbroek habían continuado sus negocios de ultramar hasta mediados del siglo XIX, en que se extinguieron como familia y como firma, y buena parte de su correspondencia figuraba en los archivos de la Cámara de Comercio de Amsterdam. Mi investigador había encontrado allí, dos cartas de interés: la primera estaba firmada por un tal Hubert van den Heede, primo del burgomaestre, al que se dirigía en 1583, a propósito de una compra de lana inglesa; y al despedirse, le agradecía por haber acogido a su «desventurada hermana Cornelia». La segunda carta, escrita cuenta de que el «hijo del papista», había partido para España.

Aquello me bastó. Ya no tuve dudas: Cornelia, encinta de don Juan Cancino, se habría retirado a Groninga, amparada en la simulación de su matrimonio con un marino holandés. Las fechas coincidían: 1583 era el año del nacimiento de Álvaro, y del retiro de la «desventurada Cornelia». Y 1598 es el año en que Álvaro da cuenta de su viaje a España.

Después de eso ¿cómo dudar del carácter testimonial de la Confesión? Cornelia y Fray Jerónimo eran personajes demasiado fútiles y distanciados. Quienquiera fuese el autor, tenía que haber vivido en Holanda a fines del XVI y en La Habana a principios del XVII.

Alentado por aquel hallazgo, releí muchas veces el texto, y saqué la conclusión de que era un gran timo, urdido por un Álvaro de carne y hueso, para ganarse el favor de los dominicos en La Habana.

Mi punto de partida fue el abrupto contraste de la última jornada con las precedentes. Sólo una mente trastornada pudo tener las visiones finales; y un trastornado no habría mantenido tanta coherencia y verismo en las doce jornadas anteriores. La última era el puntillazo con que Álvaro pensaba ganarse el favor de los dominicos, para lo que fuese.

El resto de la Confesión, contiene una hiperbólica sinceridad, a mi juicio deliberada. Otras veces, no puede ocultar sus pasiones. Es falso el arrepentimiento que confiesa, al referir las venganzas contra el alguacil y su hermano Lope. ¡Al contrario! Disfruta recordándolas. En el mea culpa por el empalamiento no hay ningún dolor cristiano. Reléase la parte final de la «Cuarta Jornada», cuando está encerando la punta de la pica. Reléase la descripción cínica, en la «Tercera Jornada», de los tratos con el Mochuelo, para apuñalar a su hermano Lope. ¿Y qué decir de la soberbia con que comenta la muerte del sacerdote en Cuba, o describe la crucifixión del pirata inglés?

Hay que reconocerle, sí, un sincero arrepentimiento por el asesinato de los dos familiares del Santo Oficio, que escoltaban al alguacil; y lo mismo le sucede al revivir el episodio de los galeotes y la ejecución de los cautivos españoles. Y es legítima la amistad que expresa por el maestro Alcocer, Antonio el gaditano y Pambelé.

Muchas veces me pregunté para qué habría urdido, pues, la patraña de la última jornada. Y un día encontré la clave: Álvaro necesitaba impresionar a los dominicos para ganar su apoyo. Algo debió ocurrirle que lo dejó sin embarcación. Y eso, por supuesto, se lo calla y lo sustituye por la fábula de las visiones. Quizá los cinco españoles desataran al final una guerra abierta contra él y Pambelé. O quizá sucumbieran algunos de ellos; y por la reducción del grupo ya no pudiesen maniobrar una fragata tan grande como la de Turner, en una travesía oceánica; o bien, sin el aval de los españoles, ya no se atreviera Álvaro a presentarse en Cuba como cautivo y luego vencedor de los piratas ingleses.

En todo caso, para mí estaba claro que Álvaro no había ido a La Habana en busca de un confesor. Necesitaba ayuda. Pero ¿en quién podía confiar? Era un tesoro demasiado codiciable. Cualquiera lo traicionaría. Y entonces, el pícaro, el estudiante de Alcalá y Salamanca, el graduado en «ciencia rufianesca» por las almadrabas de Huelva, concibió el timo de santificarse con la historia de las apariciones, al tiempo que despertaba la codicia de los dominicos, lo cual le aseguraría, hasta desenterrar el tesoro, que no lo denunciasen por sus crímenes. Y eso me lo sugería, no tanto mi formación humanística, como mi experiencia en fechorías.

La Confesión es un timo, repito. Sólo un alma honesta, vuelta definitivamente hacia Dios, habría confesado con semejante sinceridad y patetismo, delitos tan abominables; pero obsérvese, en todo momento, una discreta prédica de sus buenos sentimientos, que lo llevan a perder la plaza de oficial español, por pagar una vieja deuda de honor al gaditano; o a perder la lengua, por impugnar la barbarie de Turner. Y remata por todo lo alto, con el acto de contrición y la aureola de santidad que se fragua al final. Tenía necesariamente que dar en el blanco. Los religiosos no lo iban a entregar a la justicia seglar. Y por las dos notas que aparecen como apéndice, se ve que ya los había convencido para que le armaran un bergantín con dos frailes marineros, en los que pudiera confiar.

Es una obra maestra de persuasión. Si Álvaro no hubiera derrochado, a lo largo de doce jornadas, aquella insólita severidad consigo mismo; si no se hubiera expuesto a que los dominicos lo entregaran al Santo Oficio, nadie le hubiera creído la historia del tesoro, y mucho menos las visiones.

La sustitución de la malograda fragata (si ese era el caso) o de los brazos que la gobernaran hasta Europa, sólo podía obtenerse en La Habana; pero como Álvaro no quería llamar la atención con collares y lingotes de oro en una villa de diez mil habitantes, optó por involucrar a los dominicos.

Ésa fue y es mi certidumbre firme. Decidido a lanzarme de lleno en el asunto, comencé por el Vaticano. Hice algunas averiguaciones y luego fui a Londres, donde un experto me fraguó algunos documentos. Y un buen día me presenté a los dominicos de Madrid, con recomendaciones auténticas de un cardenal romano, al que había engañado con los papeles de Londres. Obtuve un permiso firmado por el superior de la Orden, para que los conventos de los dominicos españoles, me pusieran a disposición sus bibliotecas y archivos.

Y casi de inmediato encontré, en la propia Madrid, un mapa de la península de la Florida, que tenía al pie el nombre del cartógrafo: Hieronymus Caesaragustinus, y la fecha de 1618. Caesaraugusta es el nombre romano de la actual Zaragoza. Podía tratarse de mi Fray Jerónimo, que también se destacara como cartógrafo. Yo lo sabía nativo de Palos de Moguer, pero no ignoraba que los toponímicos de los frailes, podían aludir también al lugar de su convento.

Ante mis credenciales cardenalicias, los dominicos de Zaragoza me acogieron con deferencia. No dudaron de que indagaba cuestiones «de sumo interés para la Santa Sede». Tuve una gran desilusión inicial. Cuando la invasión napoleónica, se había quemado una buena parte del archivo; y de los monjes que allí vivieran y murieran, no había ningún registro anterior a 1808. De todos modos, pedí que me dejaran ojear documentos de la primera mitad del siglo XVII, de los que, afortunadamente, se había salvado una sala completa, en la planta alta.

Entre los centenares de libros que revisé en esos días, cayó en mis manos un tomo en octavo mayor. Eran unas trescientas páginas de gótica muy apretada. Por pérdida de la carátula, no aparecían el título ni referencias al autor. Cuando ya iba a dejarlo, alcancé a leer al vuelo el nombre de Matanzas, y un poco más arriba, en la misma página, el de Piet Heyn, el famoso corsario holandés.

Entonces me puse a leer con detenimiento. Era el relato de un suceso famoso en su época, que conmoviera a Cuba y a España. El narrador se hallaba en la aterrorizada Habana, ante la cual había fondeado la flota holandesa, que venía de derrotar y apresar en Matanzas al convoy español de la plata, procedente de Veracruz. El corso permaneció quince días estacionado frente a la villa, cuya población se preparaba para resistir.

Pasé rápidamente las páginas y comprobé que las últimas anotaciones databan de 1630 y habían sido escritas en Zaragoza.

De modo que yo tenía entre mis manos los escritos de un dominico, testigo de los hechos acaecidos en San Juan de Letrán y en el convento habanero de Santo Domingo en 1628; el mismo que dos años después, residía en Zaragoza. Quienquiera fuese, había convivido con Fray Jerónimo de las Muñecas, y quizá…

Y esa noche, cuando los campanarios de Zaragoza tocaban a maitines, mis ojos se desplazaban sobre los caracteres trazados, sin ninguna duda ya, por mi Fray Jerónimo de las Muñecas, para dar cuenta de aquel hombre rubio y mudo, que se le apareciera un día a pedirle confesión por escrito.

Con una fruición inenarrable, releí varias veces el pasaje, escrito en un latín muy clásico. Sentí disnea y arritmia, pero leí tenazmente, hasta el amanecer.

En agosto de 1630, aparecía una extraña anotación, muy mutilada, inscrita en un recuadro, con mayúsculas de molde, al estilo de los carmina quadrata, en los siguientes términos:

1…………………………………………………………………..

2………………………………………………………….

3………….MI…………………O…………………….RES

4……………DIX…………………AB……………..ORUM

5 EX EO ……RTU .XIENTIB…. EST MAGNUS T…QUAM

6 ..RCUS IN….ARUM……..BI………………………………

7 ….SA………………SUB API………LLIS…………..XIMAE

8 ….SULAE VIDESNE……..A………………………SSUUM

9 VIDEBI…..R ATR………PES………………………FODIAT

10 …VENIET …H.SAU… …….CTAE …………ITAE……..

11 ….VARUS………VENTUM………………………..RUM

Los números son míos. Los puntos corresponden a partes ilegibles, por la polilla. Como lo transcribo de memoria, puede haber inexactitudes, pero está fielmente consignado lo que interesa al caso.

No había ningún comentario adicional y la hoja precedente estaba destruida. Esa parte del texto, a lo largo de unas cincuenta páginas, era la más castigada por el tiempo. Al ver aquel rectángulo en mayúsculas, pensé en otro acróstico, a los que Fray Jerónimo resultó muy aficionado; pero un poco más tarde, cuando volví a examinarlo, sentí como nunca, que se me arrugaba el cuero cabelludo, Aquella podía ser la clave para el tesoro del Santa Margarita. El fragmento ..SULAE (8a línea), era seguramente la mutilación de INSULAE; y la secuencia ..SSUUM, insólita en latín, correspondía sin duda a PASSUUM, medida habitual de longitud. FODIAT (9a línea) era una voz del verbo «excavar»; y ..VENIET casi seguramente, era el futuro de «encontrar». Y en la 10a línea, había algo apasionante: ese fragmento .H.SAU… es griego, y por cierto inusual en latín. Sin duda se trataba del vocablo romanizado THESAURUS; y …CTAE …..ITAE, bien podía ser la mutilación de SANCTAE MARGARITAE.

Con mucha probabilidad aquel recuadro indicaba dónde excavar y encontrar el tesoro del Santa Margarita.

Luego di con una media página casi completa, donde constaba que el prior de Santo Domingo había apoyado con entusiasmo la empresa de armar una embarcación en la que partieran ALVARUS con un par de dominicos jóvenes. Allí descubrí también que el bergantín se llamaba Lunarejo y que se había comprado con fondos de la Orden. Aunque el fragmento donde se daba cuenta de la partida estaba muy deteriorado, parecía haber ocurrido hacia mediados de julio de 1628. Álvaro había anunciado su regreso para unos días después, pero el número de días, que habría sido importantísimo para calcular la distancia hasta el cayo, estaba borrado.

Al pasar hojas, descubrí que el Lunarejo, con otro nombre y pabellón holandés, había formado parte de la escuadra de PietHeyn, estacionada en los primeros días de agosto, frente al puerto de La Habana.

En distintas fechas de los años 29 y 30, aparecen alusiones a la disputa de Fray Jerónimo con el prior. En un pasaje muy claro, se lamenta por los hermanos desaparecidos, y como para descargar su conciencia, insiste en la convicción de que Álvaro había procedido de buena fe; y aduce que lo habrían apresado los holandeses. Pero el prior había montado en cólera, y porfiaba que Álvaro había fraguado lo del tesoro para sacarles dinero con que aparejar un bergantín pirata. Era evidente que Fray Jerónimo se había tragado el cuento completo; y su porfía en la honradez de Álvaro, le había valido una severa reprimenda.

En descargo de Fray Jerónimo cabría afirmar que quien no fuese un literato consumado, no habría podido impostar la Confesión. Y no cabía suponer que Álvaro lo fuera, tras tantos años de vagabundaje sin coger una pluma. Es razonable que rece indicar que habría navegado mucho en el Caribe, como capellán y cartógrafo.

En noviembre de 1628, el libro contiene dolorosos comentarios sobre la suerte de su amigo personal y compañero de viajes, don Juan de Benavídez Bazán, Caballero de la Orden de Santiago y Jefe de Flotas de la armada española. En esos días acababa de confesarlo en prisión, adonde lo llevara un mandato real, acusado por su ineficacia en el desastre del convoy de la plata. Y en diciembre de ese año, Fray Jerónimo aparece embarcado rumbo a España, en la misma nave que lleva prisioneros a Benavídez y a don Juan de Leoz, quienes un tiempo después, como es conocido, morirían ajusticiados de tres puñaladas en la garganta. El fiscal del rey demostró que eran culpables por la pérdida de los cuatro millones de ducados oro que se llevara Piet Heyn.

Una elegía compuesta en medio del Atlántico, amarga como el Cum subit… del desterrado Ovidio, da cuenta de la incomprensión del prior, que sin duda había ordenado su vuelta a España. Por lo visto era un viaje sin retorno. Al final, en nostálgicos dísticos, Fray Jerónimo se consuela al pensar que reverá los muros de su convento y alienta la esperanza de que el frío seco de la meseta aragonesa, lo reponga de sus quebrantos.

En el resto, no vuelve a mencionar el tesoro. La última página termina en una frase inconclusa, y permite suponer que seguía en un segundo tomo, pero no apareció, pese a mis cuidadosas búsquedas de los días siguientes.

Me di por satisfecho, agradecí al prior y me marché. Salí halagado. Aquel relato que yo usara treinta años antes para mi radioteatro de pacotilla, era un auténtico pedazo de historia. Algún día escribiría algo, para dar un revolcón erudito al falangista don Juan Ángel Polo y Marín, cuya nonagenaria sandez seguía haciendo estragos en la filología española.

De regreso a Buenos Aires, pagué trescientos dólares a un centro de información holandés, y me elaboraron una bibliografía de todos los documentos, publicados o no, sobre los viajes de Bowduin Hendrik, en 1626, y de Piet Heyn en 1628. Tiempo después me enviaron una lista con más de cien títulos. Yo misme hice una selección de cuarenta crónicas y relatos, y pagué una fuerte suma a Hans van der Putten (el estudiante holandés), para que me rastreara datos de un flamenco, cautivo de españoles en 1626, liberado por Hendrik y que luego navegara durante algún tiempo con él, en calidad de asesor e intérprete; datos sobre un mudo relacionado con la aventura de Piet Heyn, cuando el asalto al convoy de la plata; y por último, cualquier referencia a un negro llamado Pambelé, al que los holandeses conocían como Paulus, y que fuera espía de Willeken, Bowduin y L’Hermite, en Bajos Mártires, entre los años 24 y 26. Le pedí que me indagara también una posible incorporación de Pambelé a la flota de Piet Heyn, hacia julio de 1628, y probablemente en compañía del referido mudo. Le prometí dos mil dólares adicionales si encontraba cualquier referencia indudable a estos personajes.

(Permíteme, Carlos, un paréntesis para comentarte que ese laborioso «corretaje» en la historia debió costarme, hasta ese momento, no menos de treinta mil dólares en servicios documentarios, colaboraciones especializadas, sobornos, falsificaciones, viajes y hoteles; sin contar mi propio tiempo. Dos frustrados como Elena y yo, acosados por el tedio, teníamos que ser pródigos de imaginación y bolsillo, para encontrar atractivos que fortalecieran nuestro anémico instinto vital. Este caso en particular, la apasionó siempre. Y sus esporádicos entusiasmos eran un tónico para nuestra relación).

En la primavera del 76, Van der Putten me envió un telegrama eufórico: «Eureka, notable hallazgo, estoy preparando traducción al italiano». Y poco después recibí en Nueva York (donde estábamos montando el Kensington Manor para la subasta ajedrecística), un fragmento de las memorias originariamente escritas en holandés, de un tal Johannes Greiff, que navegara en aguas cubanas como oficial de la Compañía de Indias Occidentales, y tomara parte en la famosa travesía de 1628. Eran unas quince páginas extraídas de una monografía de la Universidad de La Haya, acompañadas por un certificado de legitimidad, expedido en un centro de documentación histórica.

En julio de 1628, la escuadra de Piet Heyn, con treinta y dos buques fuertemente artillados y casi cuatro mil hombres, voy de la plata que en esos días zarpaba del puerto de Veracruz para su habitual escala habanera, antes de iniciar la travesía oceánica hasta Sevilla; travesía por cuya indemnidad, el rey de España empleaba todos los años mil ducados en misas, velas y obras pías. Pero aquel año, de nada le valieron sus devociones.

La captura del convoy de la plata, marcó el momento más glorioso de la marina holandesa y convirtió a Piet Heyn en héroe nacional y personaje de sagas. Todavía lo recuerdan los escolares holandeses en sus canciones, y al pie de su estatua, en Delft, refulge la divisa: «Oro antes que plata, pero primero el honor».

Además de apostarse, Heyn había enviado dos flotillas de exploración, compuestas de ligerísimas naves de aviso, para vigilar el movimiento de buques españoles al norte y oriente de Cuba, e impedir el despacho de correos que llevaran la alarma a México.

Johannes Greiff, que comandaba uno de los pataches exploradores, había asentado en su libro de bitácora las escuetas notas habituales; pero en años siguientes, por sumarse al coro de las loas al Almirante, las utilizó para escribir una crónica de aquel corso.

Greiff declara que el 17 de julio les disparó un galeón español que no habían divisado, por estar escondido detrás de un promontorio. Y antes de que el patache pudiera darse a la fuga, los españoles consiguieron averiarle el casco de proa. Y ahora te dejo con el propio Greiff, que relata lo ocurrido en los días siguientes:

«Al amanecer (yo supongo que del 18 de julio) los habíamos dejado muy atrás, pero nos apremiaba la avería. El jacht se escoraba demasiado por el lado de babor. Vincent propuso que fuéramos hacia el sudeste, donde había unos islotes a propósito para escondernos y reparar el casco. Ya él había navegado por aquellas aguas con Bowduin Hendrik y L’Hermite. Ordené que le entregaran el timón y en efecto, poco antes del mediodía, apareció un conjunto de islotes pequeños. Al aproximarnos al que Vincent escogiera para recalar, divisamos en su pequeña rada, la arboladura incendiada de una fragata sin bandera, ni señal que indicara su pertenencia. Al fondo de la rada veíase una playita, pero ni en la isla ni en la fragata parecía haber señales de vida.

»Ordené botar una barca, sobre la cual montamos dos culebrinas. Con cinco hombres, me fui a reconocer el calado de la rada y a cerciorarme de que la isla estuviese desierta.

»En la fragata encontramos muerto a un grandísimo negro. Tras comprobar que no había por allí lugar para escondites ni emboscadas, ordené que fondearan el jacht en larada.

»Yo mismo hice la requisa de la fragata. Sólo pudimos obtener unos talegos con sal. El fuego había consumido las demás vituallas y no había nada de valor. Las aguas hedían y también el cadáver.

»Dos días nos estuvimos en el islote haciendo las separaciones y achicando los fondos; y al amanecer del tercero, cuando nos disponíamos a zarpar, nuestro vigía divisó un pequeño bergantín. Después vimos que traía pabellón español y se dirigía directamente a nuestro islote desde el noroeste, de modo que por lo escarpado de la costa, no pudo ver nuestro jacht.

»Impulsados por un sudeste, a toda vela, lo capturamos tras breve persecución. Llevaba tres tripulantes, pero ninguno se resistió al abordaje. Entre ellos iba un mudo, al que Vincent reconoció de inmediato como un flamenco llamado Van den Heede, que dos años antes desertara de la escuadra de Hendrik; y después, por un marino fiel a la Compañía, a quien Van den Heede había forzado a seguirlo hasta San Kitts, se supo que el desertor había izado pabellón pirata por cuenta propia. Vincent es hombre callado y religioso; y me aseguró que no tenía dudas. Lo reconoció por tener en un pómulo hundido, una cicatriz en forma de estrella.

»Y el mudo, que entendía nuestra lengua, me hizo señas de que Vincent tenía razón. Muy curioso eso.

»Yo ordené que lo decapitaran y arrojaran sus restos al mar, pues tal era el castigo que imponía el Almirante a los traidores.

»Como el Almirante había ordenado que hiciéramos cautivos, porque faltaban brazos en las fortificaciones de la isla Santa Cruz, nos llevamos el bergantín con los otros dos prisioneros. Y al interrogarlos, uno de ellos se echó a llorar como una mariquita y me dijo que ambos eran sacerdotes papistas e iban guiados por el mudo en busca de un tesoro que sólo él sabía dónde yacía enterrado. Vincent estaba convencido de que era patraña del desertor […] y el día 26 debíamos incorporarnos al grueso de la escuadra, según las órdenes del Almirante».

El día 24, el Lunarejo aparece unido a la flotilla de exploración de Piet Heyn y el 26 se incorporó al grueso de la escuadra. Los frailes pasaron seguramente el resto de sus vidas cautivos de los holandeses en las Islas Vírgenes.

El día 28, Piet Heyn dividió su flota en dos escuadrones. Uno retornó al extremo oeste de Cuba y el otro avanzó a bloquear el puerto de La Habana.

Las fechas que nos da Greiff, conciden con las de la Confesión. Si el bergantín de Álvaro zarpó de La Habana a mediados de julio, como él mismo propone en su última nota, es posible que el día 20 cayera en manos de Greiff.

El Lunarejo debió de hacerse a la mar sin ningún temor a los holandeses, que desde el año 26 no reaparecían en aguas de la costa norte de Cuba. Está históricamente comprobado, además, que hasta el 30 de julio, nada se supo en La Habana de la presencia corsaria en su vecindad.

En cuanto a Álvaro, demasiado bien conocía el implacable rigor de la marina holandesa y la fama de Piet Heyn, para esperar indulgencia por la revelación del tesoro. Entre la marinería del corso aparecerían sobrados testigos de su deserción; y como no tenía escapatoria, o quizá estuviera harto de aventuras y penurias, prefirió la muerte inmediata.

El prior de Santo Domingo, al enterarse de que el Lunarejo formaba parte de la escuadra corsaria, quedó convencido de que Álvaro los había engañado; y como no le convenía que los dominicos fueran denunciados por su codicia de un tesoro perteneciente a la corona de España, resolvió seguramente echarle tierra al asunto y ordenó a Jerónimo y demás frailes, que no volvieran a mencionarlo.

El fin de Álvaro me produjo un gran desconsuelo. ¿Qué pudo haber pasado? Absurdo pretender más detalles. Sigo creyendo que fue un hombre leal y de buena índole. Lo siento por el pobre Fray Jerónimo, víctima inocente y tierna.

Ante mí tenía ahora la perspectiva de que el tesoro del Santa Margarita hubiese permanecido tres siglos y medio en las entrañas de un cayo cubano. Con renovada pasión me puse a estudiar el texto latino que daba la ubicación del tesoro. Aparecía fechado en agosto de 1630. Fray Jerónimo debió de haber retenido en su memoria de buen cartógrafo, el plano que Álvaro le confeccionara dos años antes, según consta en la última jornada.

Era lógico suponer que Álvaro también hubiese engañado a Fray Jerónimo y a los dominicos en la ubicación precisa del tesoro. Sin embargo, lo que Greiff halló en el islote, daba clara cuenta de que habían muerto los cinco españoles (probablemente a manos del propio Álvaro) y que Pambelé había quedado gravemente herido.

¿Qué duda podía caber de que planeaba llevarse el tesoro del islote, con el bergantín y los dos frailes? Sería ocioso conjeturar sobre sus planes ulteriores, pero una cosa es evidente: al quedarse sin fragata ni brazos, Álvaro se lo había jugado todo a la carta de los dominicos. Buscó inspirar confianza y demostrar desinterés por las cosas terrenales. Y con gran astucia, les entregó el plano para que ellos se encargaran de excavarlo.

Es curioso que Álvaro se tome el trabajo de dar tantas referencias al naufragio del Santa Margarita, de evocar tantos detalles de su vida en la isla con Pambelé, y sobre todo, sorprende la minuciosa descripción de cómo Pambelé halló el tesoro, con los pormenores de sus maniobras para rescatarlo de las aguas. Son elementos que no se justifican en una confesión. A mi juicio obedecen al evidente propósito de convencer a los frailes de que, en efecto, el tesoro existía. Y lo logra, a través de una descripción abrumadora en sus minucias. Sin duda los frailes participaron de la aventura, de la intriga por saber en qué pararía la peripecia, en fin, del pathos con que Álvaro les tendió sus redes de consumado tahúr.

Otra incongruencia es que sienta necesidad de confesar algunos de sus pecados a Fray Jerónimo, pese a estar seguro de crucifixión de Turner. Si Dios lo exculpó, fue de todos sus pecados, y no como dice en la Decimotercera Jornada: «Puesto que Dios en persona me había exculpado de mis mayores pecados aquella noche, daba por cierto que todos otros, los absolverían sus ministros en la tierra, siendo que en confrontación de los primeros, eran de poquísimo momento».

Como buen maquinador, suponía que los dominicos tratarían de escamoteárselo a la Corona, por lo cual preferirían creerle la confesión, y aprovecharlo en persona, como el mejor guía hacia el lugar del entierro. Pero si los engañaba, y los dominicos lo excluían de la expedición de rescate, al regresar sin el tesoro, lo entregarían al Santo Oficio. Y en las mismas circunstancias de que lo excluyeran, si el tesoro aparecía, todos se dispondrían a ver en su destino la mano de Dios; y por lo menos, les sacaría al final un sustancioso regalo, por su callada complicidad en un acto contra la real hacienda, amén de que lo dejarían libre, para actuar de conformidad con su conciencia.

Álvaro jamás habría entregado un plano falso. Nada habría ganado. Lo aseguro como profesional.

Tras la luz que arrojaba Greiff, se podía confiar razonablemente en que el tesoro siguiera intacto en un cayo de Cuba; pero mientras la única guía para llegar a él fuera aquel texto latino tan fragmentario, cualquier plan de rescate era pura insensatez. No obstante, al cabo de los años yo había logrado algún adelanto como criptógrafo.

Veamos de nuevo lo que más importa del texto. Las minúsculas corresponden a mi reconstrucción tentativa.

5 EX EO poRTU eXIENTIBus EST MAGNUS tamQUAM

6 a R C U S I N s u l A RUM…………………………………….

7 …………………………ET SUB APIce coLLIS maXIMAE

8 inSULAE VIDESNE…………………………paSSUUM

9 VIDEBItur ATRa ruPES………………………..FODIAT

10 inVENIET tHeSAUrumásanCTAE margarITAE…………

He omitido también fragmentos y sílabas sueltas que nada me dicen. De lo que queda, pueden obtenerse los siguientes fragmentos de traducción:

5 AL SALIR DE ESTE PUERTO HAY COMO UN GRAN

6 ARCO DE ISLAS

7 Y BAJO LA CIMA DE LA COLINA MAS ALTA

8 DE LA ISLA PASOS

9 SE VERA UNA ROCA NEGRA EXCAVE 10 ENCONTRARA EL TESORO DEL SANTA MARGARITA

Había sacado en limpio algo importante. El tesoro estaba enterrado junto a la cumbre de la colina más alta de una isla, probablemente a pocos pasos de una roca oscura; y esa isla formaba parte de un arco o rosario de islas.

Excepto la mención a la roca negra, y a la posibilidad de que en aquel islote pequeñísimo existiera más de una colina, el resto de mi reconstrucción concuerda con lo expuesto por Álvaro en su última jornada.

Pero resultaba imposible saber cuál era ese PUERTO y la ISLA del texto. Y como PORTUS puede significar en latín cualquier lugar que sirva para abrigar embarcaciones, el PUERTO en cuestión podía ser cualquiera entre los miles de bahías, ensenadas, caletas, existentes en las cayerías de la costa norte de Cuba.

Una de los términos que más me desconcertó, fue la palabra VIDESNE (8a línea). La sílaba NE en esa posición, sólo podía ser la enclítica interrogativa; pero traducir allí un ¿VES…?, era incongruente.

No encontré explicación. Por eso, a pesar de los aportes de Greiff, deseché toda esperanza de conocer el lugar del entierro. Eso ocurría en mayo del 76.

Casi once años después, el Día de Reyes del 87, a raíz de un vuelo demorado en el aeropuerto de Ciudad México, almorcé con Ares Pons, un historiador uruguayo que me sacó de un viejo error.

Resulta que es falsa la historia del grumete portugués que diera su nombre a Montevideo por gritar encaramado desde a algún copista torpe a confundir el VI romano como la sílaba «vi», generando así la eufónica errata con que el lugar ingresara al Archivo de Indias y a la posteridad.

Como habrás imaginado, el compatriota no había terminado de explicarme su historia y yo sabía ya, qué significaba mi intraducible VIDESNE. ¡No era ninguna interrogación! Era jerga náutica, con la que Fray Jerónimo debía de estar muy familiarizado. Y entonces, el fragmento donde decía: Sub apice collis maximae insulae videsne, debía traducirse: «Bajo la cumbre de la colina más alta de la isla sexta de sur a noreste».

Durante las catorce horas del vuelo a Europa, no pude pensar en otra cosa. Una sola objeción me formulé yo mismo. ¿Por qué habría de introducir Fray Jerónimo, que tanto cuidaba la pureza de su latín clásico, las abreviaturas castellanas de sur y noreste? Pero enseguida vi que el noreste perifrástico de César en De Bello Gallico, por ejemplo (inter septentrionem et occasumásolis, según recuerdo todavía de mis maratones memorísticas en Nazareth), y cualquier otro punto cardinal pretolemaico, resultaba demasiado retórico y oneroso para un cartógrafo renacentista, que ya conocía la rosa de los vientos.

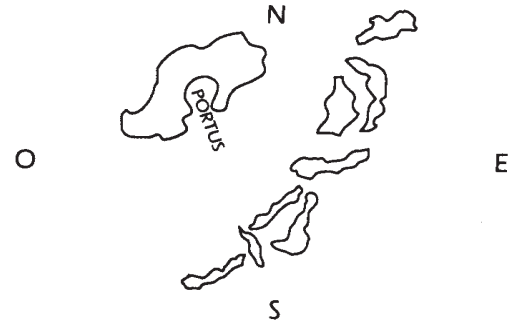

Así pues, el PORTUS que debía tomarse como punto de partida, seguía siendo una incógnita; pero si el islote del tesoro era, según Fray Jerónimo, el sexto de un arco de islas tendido de sur a noreste, visible desde el PORTUS, ya podía yo concebir configuraciones insulares bastante definidas, como por ejemplo la siguiente:

Y ahora, mi querido Carlos, pasemos a los verdaderos motivos de esta carta, que ya deben tenerte intrigado.

En febrero del 87, pedí a los servicios de referencia que ofrece el National Geographic Institute de los EE UU la versión más completa asequible, de los cayos existentes en el Estrecho de la Florida y costa noroccidental de Cuba.

A vuelta de correo me ofrecieron un listado de varios materiales, y yo opté por un Atlas turístico del archipiélago norcubano, promovido en 1956 por un ministro de Batista, que proyectaba vender islas cubanas al turismo gringo. Por un costo de 1 300 dólares me hicieron llegar a Calabria, donde estaba invernando ese año, treinta láminas con mapas y descripción topográfica de más de doscientos cayos, en una escala de metros 0,001 = 50.

Y en ellos había tres configuraciones que podían acercarse a la descripción del PORTUS y el ARCUS INSULARUM. Alentado por estos resultados, fui a Cuba en marzo, con un charter de turistas argentinos, y tras diez días de indagaciones, decidí justificar una futura y más prolongada estancia en La Habana, so pretexto de interesarme por negocios de hotelería. Me había enterado de que ya algunos europeos, en inversión conjunta con el Gobierno cubano, querían abrir hoteles para el turismo internacional.

Poco después invité a un hotelero catalán (que tiene negocios turísticos en Acapulco y Miami y con el que hace años fundamos un club de gourmets en Palma de Mallorca), a un viaje a Cuba, como asesor mío para un proyecto de turismo náutico en las privilegiadas cayerías de la costa norte. El hombre se entusiasmó al punto de proponerme sociedad.

Llegamos en julio del 87, y para anticiparme a cualquier dilación por encuestas de solvencia, deposité un millón de dólares en el Banco Financiero Internacional de La Habana, e inicié negociaciones con una entidad cubana que promueve inversiones mixtas en procura del know how hotelero, con miras a un plan de largo alcance para el desarrollo turístico del país.

Nos trataron con gran deferencia, nos llevaron a conocer varios cayos, pero lamentablemente, en ningún caso se aproximaron a los posibles ARCUS INSULARUM. El catalán llegó a interesarse mucho por financiar una construcción en la costa, y yo le seguí la corriente.

Después, so pretexto de escoger un pequeño archipiélago que facilitara la construcción de instalaciones para yatching y deportes náuticos, logré que nos dieran un vuelo sobre la costa norte de Matanzas y Las Villas, donde por fin pude ver las tres zonas que me sugerían los mapas batistianos.

Y al sobrevolar la segunda, vi que alrededor del supuesto PORTUS, no había los ocho cayos que describían mis mapas, sino trece, y dispuestos como en dos collares; y al regresar a poca altura, distinguí en el noveno, un elevado peladero de rocas rugosas, de color gris muy oscuro, que los cubanos llaman diente de perro. Y en otro pase, ya rasante, comprobé que la «roca oscura» era el lugar más alto del cayo. Hubiera saltado al agua de emoción.

Sin embargo, luego sufrí varias decepciones. Por ningún lado me apareció la rada de estrechísimo acceso, con su barra de coral, por donde la santa luz guiara a Álvaro en medio de una tormenta. Hacia el sur del islote había, no obstante, una caleta bastante abierta.

¿Qué había logrado, pues?

Había dado con un PORTUS y su ARCUS INSULARUM, tendido en efecto de sur a noreste; y en la máxima elevación del noveno islote (no del sexto), se veía una roca oscura; y muy cerca, una caleta pequeña y abierta.

No era posible confundir el sexto con el noveno islote; ni semejante caleta con la bahía que describiera Álvaro en su última jornada, a la que se entraba bordeando una barra de coral de un lado y un bajío arenoso del otro. Aquello me desanimó. La roca negra tampoco significaba mucho. Abundaba en otras islas, y en varias elevaciones. Además, los cubanos tenían en el PORTUS, una estación de Guardafronteras y todo aquel cayerío era zona estratégica.

Sin embargo, vi que en el noveno islote no había ninguna instalación, ni vivienda, y estuve a punto de pedir un regreso en lancha para tomar fotos a nivel del mar, pero desistí. Me iban a decir que allí no había opciones para el turismo.

En sustitución me propusieron otro conjunto de islotes pequeños, frente a Las Villas. Yo fingí un moderado interés y quedé en volver con un técnico que evaluara las perspectivas de construir instalaciones para deportes náuticos.

Y el 18 de julio, me olvidé de todo. Por la noche del 17 me llegó al hotel la noticia del accidente. Cuando regresé a Milán, Elena ya había muerto.

De sobra conoces los detalles de las que pasé en esos días y mucho tengo que agradecerte todo lo que hiciste por mí. Pero hay algo que no sabes. El año pasado, después de tu regreso a Montevideo, en una noche de desesperación, tan bebido que no recuerdo los detalles, me estrellé contra un camión en las afueras de Milán. Manejaba en pijama, sin ningún documento encima.

A las cuatro de la mañana del trece de octubre, desperté en un calabozo. Un policía me explicó que mi Mercedes había quedado hecho añicos, y se maravillaba de que yo no tuviese ni un moretón. Hasta las ocho de la mañana, no tenía posibilidad de gestionar mi excarcelación. Desvelado e intranquilo, pedí algo de leer.

El oficial de guardia, con gran sentido del humor, me hizo llegar Il Purgatorio y Le mie prigioni, de Silvio Pellico. Y casualmente, Le mie prigioni había sido el primer libro que yo leyera completo en italiano, cuando me dispuse a aprenderlo bien. Uno de mis métodos para idiomas (tomado de Schliemann, el de Troya), era memorizar y repetir en voz alta, páginas completas de un buen texto. Y al recibir el tomito recité el comienzo: Il venerdí 13 Ottobre fui arrestato a Milano e condotto a Santa Margherita; pero yo, aunque lo sabía perfectamente, lo que dije fue: condotto «al» Santa Margherita. En eso, caí en cuenta de que yo también había sido arrestado en Milán, un trece de octubre. Aquello, por supuesto, me alborotó la superstición y los fantasmas. ¿Y por qué había dicho «al» Santa Margherita? Yo sabía perfectamente que Silvio Pellico había sido trasladado «a la cárcel» de Santa Margherita, en Génova. Era sin duda una confusión derivada de lo mucho que yo me había ocupado del galeón homónimo y su tesoro.

Increíble coincidencia. Había sido arrestado en Milán un 13 de octubre; y entre mis manos caía un libro que comenzaba diciendo precisamente eso. ¿Era coincidencia, subterfugio? ¿No sería un mensaje, anticipo de mi destino?

Lo tomé muy en serio. ¿Cómo explicártelo?

Tú mismo dijiste una vez que yo no habría llegado a la edad que tengo de no haberme tropezado con Elena. En efecto, cuando la perdí, pensé matarme. Pero me detuvo el temor de Dios. Así, sencillamente: me detuvo el temor a los castigos que padecen las almas suicidas. Y del temor, se llega muy fácil a la fe.

Mi viejo querido: No sé si hoy te alegrará esta noticia; pero casi todo lo que hago en mi presente vida (incluso esta carta); y mi inteligencia, y mi energía, están consagrados a un reencuentro con Elena por el camino de Dios, del alma volátil, del pensamiento; o de la locura, no me importa. Si todavía estoy vivo, es porque he llegado a esperanzarme en ese reencuentro.

Y has de saber que hago progresos: últimamente oigo voces, recibo señales; y hasta tengo sospechas de quién soy. Te contaré lo que me pasó en un sueño. Me creerás loco. Tal vez lo esté, más que antes.

Cuando me dejaron en libertad, ya en mi casa, la noche siguiente, soñé que llegaba al Aeropuerto de La Habana. Llevaba un pasaporte italiano con el extraño nombre de Figlio di Costanza. El funcionario de la aduana, al controlar mis equipajes, se encontró con tres arcones españoles repletos de lingotes y pedrerías, y cayendo en cuenta de que tenía enfrente al famoso «encontrador de tesoros», Figlio di Costanza, se deshizo en bienvenidas y sonrisas. Al despertarme, recordé que durante la madrugada de la espera en el calabozo, había estado leyendo en Il Purgatorio, el Canto tercero, del que también me sabía largas tiradas. Y efectivamente, el nombre de mi pasaporte estaba inspirado en aquellos versos donde se dice:

Io sono Manfredi,

nepote di Costanza imperadrice

¡Era otro mensaje para mí! Si quería hallar el tesoro debía persistir, ser lo que me auguraba el pasaporte, un «hijo de la constancia». ¿No era evidente? Costanza imperadrice, la Emperatriz Constancia, la Reina Tenacidad. ¿Comprendes? Era el Labor omnia vincit en clave dantesca. Y gracias a esa costanza, sería condotto al Santa Margherita. Aquel sueño admonitorio, tras la augural coincidencia de Le mie prigioni, era demasiado.

Tú bien sabes, Carlos, cuánto luché contra mi propia irracionalidad en la juventud. Me amparé en San Agustín, en Pascal, en las matemáticas. Pero me ha vencido. Soy un adicto irreversible. La magia de lo irracional me aligera y embellece la vida. Estoy seguro de que ahí está la verdadera clave de las religiones. Y a esa irracionalidad me entrego a sabiendas, sin medir consecuencias.

Desde entonces, noche y día pienso en desenterrar el tesoro. Volví a donde me interrumpiera la crisis. Comencé por atacar, lleno de entusiasmo, mis propias objeciones.

En Cayo Pepe sólo aparecía una caleta abierta; y no la bahía de estrecho acceso, con su barra de coral. Ésa era mi primera objeción.

En Roma, un funcionario cubano me explicó que bajo la dictadura de Fulgencio Bastista, se había explotado inmisericordemente el coral de superficie; y pensé que si en el cayo lo hubo alguna vez a flor de agua, bien podían haberlo desmantelado en un par de años. Y añadí la sospecha de que el dificilísimo acceso, fuera una patraña de Álvaro, para santificarse como piloto guiado por San Cristóbal, en noche de tempestad.

La objeción del cayo sexto o noveno, también podía desestimarse. Una cosa es lo que se ve desde un avión, y otra, al nivel del mar. Álvaro pudo efectuar un conteo meramente visual, y tomar por uno, lo que en realidad eran dos, tres o más islotes mutuamente interceptados desde la perspectiva del PORTUS. Quizá eso generase el error.

En todo caso, había un PORTUS, un arco de islas, queibande sur a nordeste, y la máxima elevación de Cayo Pepe, era una roca negra.

Y el 20 de marzo pasado, tras cinco meses de intensos sondeos en Miami, mediante un costosísimo soborno a un funcionario de la Inmigración, logré dar con un lanchero cubano que por 20 000 dólares me llevó desde Key West hasta Cayo Pepe.

Estuvimos menos de una hora y me bastó. Llevé un magnetómetro protónico y tomé seis rápidas muestras en distintos puntos. Cuando subí a la cúspide rocosa, comprobé que allí, el indicador de los rayos gamma se iba enormemente por encima de la media.

También debió de subirme la presión y estuve a punto de un desmayo emocional, que me costó disimular. Tuve que sentarme. Había comprobado que el máximo se registraba sobre un montículo, a dos pasos de la formación rocosa. Eso significa una fuerte concentración de metales. Puede ser un yacimiento natural de cualquier tipo; pero yo, nepote di Costanza imperadrice, no tengo ya dudas de que por fin he sido condotto al Santa Margherita.

Supongo que la forma más segura de confirmarlo, sería asociándome con el gobierno cubano. Sus leyes del patrimonio nacional me reconocerían una participación en decenas de millones de dólares. Pero yo no quiero sociedad con nadie. Y ya no necesito del tesoro ni quiero participación en lo que hoy es patrimonio de la humanidad. Pero estoy dispuesto a correr cualquier riesgo por comprobar su existencia. He corrido grandes riesgos desde hace cuatrocientos años y nada me intimida ahora.

Esta vez llegaré a Cuba, por la misma vía, hacia el 10 de setiembre. Volveré a correr el riesgo, pero en Cayo Pepe necesito estar solo, pues si encuentro el tesoro, me encontraré frente a frente con quien más me importa: conmigo mismo.

Adiós, pues, Fray Jerónimo, confesor y amigo mío. Si caigo preso o muero, sabrás que no me ha movido la codicia. Defiendo mi inalienable derecho de estar otra vez solo, junto a esos cofres que enterré hace siglos, bajo la eterna presencia de las estrellas.

Que Dios nos ampare,

Álvaro de Mendoza.