5

El Guardián de la luz

5

El Guardián de la luz

Aeriel siguió al guardián al interior de la torre.

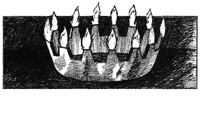

Una escalera de caracol ascendía pegada al muro. Aeriel y su guía salieron a la parte alta del torreón, cubierta por un techo abovedado. El viento racheado del Mar de Polvo soplaba con fuerza. En el centro de aquella rotonda se alzaba una plataforma oscura y sobre ella descansaba un aro de metal argénteo con pestañas todo alrededor como una corona. De cada punta salía una pequeña lengua de llama azul.

—¿Qué es eso? —inquirió Aeriel, inclinándose para verlo más de cerca. La llama ardía sin olor, exenta de humo.

—¿Qué es eso? —respondió como un eco el individuo, calentándose las manos sobre la llama. Aeriel no sentía calor alguno—. Pues la baliza luminosa; qué va a ser si no. Esto es un faro, viajera. ¿Por qué lo habías tomado?

—Un faro… —murmuró Aeriel. Le sonaba extraña la palabra, se le hacía raro pronunciarla—. ¿Y qué es un faro?

El otro soltó un bufido y resolló. Al cabo de un momento, Aeriel se percató de que aquello era risa.

—Hace una señal para avisar a los barcos del peligro de las rocas y enseñar a los navegantes la única recalada segura de estos alrededores…, ¿te parece poco? ¿Cómo es posible que hayas hecho la travesía entera del Mar del Polvo y no hayas oído hablar de un faro?

Aeriel no tuvo tiempo de contestar. El guardián suspiró.

—Ah, bien que me acuerdo, antes de que dejaran de venir, cómo los grandes buques acostumbraban a tenerse al pairo frente a la costa. Yo, con mi balsa, transportaba sus mercancías hasta la orilla. Entonces sí que había trabajo… y jamás un naufragio —el guardián miró a Aeriel con severidad—. Tú tampoco habrías estrellado tu embarcación, viajera, si hubieras seguido las indicaciones de la señal.

Aeriel movió la cabeza.

—No vi ninguna señal.

El sujeto la miró de arriba abajo.

—Nadie encuentra la brecha por casualidad —dijo—. Estas torres las hicieron los antiguos, ¿sabes? Para guiar a los peregrinos que pasaban el mar y ayudarles luego a recalar entre los acantilados. Están conectadas todas ellas, bajo tierra, de forma que cuando se alimenta a una, lucen las demás. El guardián dejó vagar su mirada en la distancia, moviendo la cabeza. Aeriel no le entendía muy bien del todo… ¿Había otras torres igual que aquella? El guardián suspiró.

—Pero ahora dan muy poca luz. No hay con qué alimentarlas desde que cesaron las peregrinaciones… Oh, no sé; he pasado tanto tiempo dormitando…

Lo menos cien años —e hizo un gesto afirmativo entonces—. Sí, peligrosísimamente poca luz. Bien, tengo un remedio para eso. Aparta un poco.

Aeriel retrocedió, al gesto del otro. El sujeto arrojó la semilla de albérzigo sobre la plataforma, dentro de la corona de luz. La llama siseó, aumentando su brillo, pasó de azul a violeta y luego a rosa.

Aeriel observaba sin moverse. Las lenguas de fuego se hicieron más largas, más vividas, fundiéndose todas ellas en una sola llama más elevada. Su color se mudó al verde, al amarillo, y entretanto el fuego crecía hasta hacerse tan alto como Aeriel.

La llama cambió, por último, al blanco: un blanco purísimo, brillantísimo y, sin embargo, Aeriel comprobó que podía mirarlo sin que le deslumbrara. Ahora se mantenía fija y constante sobre su corona, y aunque Aeriel aún sentía soplar el viento en ráfagas desde el mar, su sereno esplendor no vacilaba.

—Ah, cuánto mejor —dijo una voz junto a ella, y al volverse, Aeriel vio al torrero del faro…, pero no a la forma en que se le había aparecido antes, ni muchísimo menos.

Su vestidura no era ya ni andrajosa ni de un tono grisáceo polvoriento, sino azul. Un azul que, según lo miraba, iba haciéndose más intenso y magnífico.

La propia persona se erguía ahora más derecha, no parecía ya ni greñuda ni anciana, y su delgadez era esbeltez y no demacración por hambre. El bastón en que se apoyaba no era ya una garrota nudosa, sino un bordón alto y derecho.

—Ah, sí, mucho mejor —repitió, acercando de nuevo las manos a la llama—. Qué frío le entra a uno entre viajero y viajero, y qué sueño.

Aeriel le miraba perpleja.

—Pero… yo no noto que dé calor —dijo por fin, al no ocurrírsele otra cosa que decir.

El individuo la miró, como si sólo entonces reparara en ella.

—No, claro que no —sonrió—. No puedes notarlo, porque has comido del árbol, y por eso puedes ves la luz del faro…, cosa que no puedo yo, pues no he probado nunca esa fruta. A propósito, ¿estaba bueno tu albérzigo?

—Buenísimo —todavía le quedaba en la boca un resto de su sabor.

El torrero asintió con la cabeza.

—Así me consta, por los viajeros. Yo no lo sé.

—¿Pero por qué razón? —inquirió Aeriel—, cuando el árbol crece a tu puerta…

El individuo se echó a reír. Se apartó de la llama, encaminándose, sin más que una leve cojera, a uno de los amplios ventanales. No parecía necesitar apenas de su bastón.

—Porque yo no soy viajero —dijo—. A mí no me hicieron para correr mundo, y el árbol da fruto sólo en caso de estricta necesidad: una sola fruta para cada viajero que hace la travesía del Gran Mar —suspiró y echó hacia atrás la cabeza—. Solían venir a montones los viajeros. Pero ya no.

—¿Es eso lo único que alimenta la luz? —preguntó Aeriel—. ¿Las semillas de albérzigo?

El torrero asintió con la cabeza.

—El árbol se alimenta del corazón del mundo; los peregrinos se alimentan de su fruto; la llama, del corazón del fruto, y yo, de la llama.

Aeriel examinaba con curiosidad a la persona que tenía delante. Había regresado del ventanal, ahora, y estaba otra vez junto a la llama.

—¿Y tú no eres mortal —le preguntó—, que no tomas ningún alimento mortal?

El torrero sonrió y negó con la cabeza.

—Mortal, sí; pero no como tú. Me hizo Ravenna. No nací de madre.

Aeriel contuvo la respiración.

—Ravenna —susurró—, la que hizo los Iones. Tú eres el Ion de Bern…

Pero el torrero meneó de nuevo la cabeza, riéndose esta vez.

—Yo no soy un Ion —le dijo afablemente—. Bernalon es una enorme loba que ronda por los acantilados y el litoral entero, guardando el territorio, mientras que yo ni siquiera me he aventurado nunca a ir desde este promontorio hasta el bosque…

Pero Aeriel no podía con su desasosiego. Una desesperada urgencia la acuciaba. Acaso no le hiciera falta ir a Orm. Quizá pudiera informarse sobre los Iones aquí en Bern. Sus ojos volvieron a encontrarse con los del torrero.

—¿Dónde puedo encontrarla… Bernalon? Porque debo encontrarla, cuanto antes, y a los otros lones.

El torrero suspiró.

—Yo no lo sé. He pasado cien años adormilado. Ni una sola vez en todo ese tiempo he oído aullar a la gran loba. El último peregrino que pasó por aquí habló de una batalla en el oeste. En la frontera de Zambul, un monstruo alado que derrotó a Bernalon y se la llevó.

—Un ángel oscuro —susurró Aeriel. No el suyo, el de Avaric, sino su «hermano», otro de los «hijos» de la bruja.

—¿Y eso qué es? —preguntó el torrero.

—Hay una bruja en la linde del desierto —repuso Aeriel—, que roba niños de corta edad para criarlos como propios, haciendo de ellos vampiros alados, los ícaros, que beben almas de mujer. Seis ángeles oscuros tienen ahora, pues el séptimo, el de Avaric, ha sido devuelto a la vida antes de que el embrujo a que lo tenía sujeto pudiera completarse.

Cada ícaro derrotó a un lon. A uno de ellos ya lo he encontrado, el Avarclon. Pero hay seis más que tengo que encontrar antes de un año. Uno es el Bernalon.

El torrero se apartó nuevamente.

—Malos tiempos —murmuró—, que contemplan brujas y sus hijos entre nosotros.

Aeriel tomó aliento.

—Hay unos versos —dijo. La viva esperanza que había concebido pocos momentos antes estaba desvaneciéndose. Se aferró a ella—. Cuando los antiguos se retiraron de entre nosotros, hace largas edades, Ravenna profetizó el advenimiento de la bruja.

La llama, alta y vertical, proyectaba su sombra ante ella. El torrero atalayaba el mar.

—Fue ella quien compuso los versos y se los recitaba a los Iones al tiempo que los hacía. Tú no eres un Ion, pero quizá puedas decirme lo que significan:

Pero antes han de unirse aquellos que los ícaros reclaman,

una novia en el templo ha de entrar en la llama,

y a los segundogénitos, allende el Mar de Polvo,

hay que hallarles bridón, contar con nuevas flechas, dar alas a un bastón…

Y así, cuando haya probado del árbol una princesa real,

entonces, lejos de la ciudad de Esternesse, sucederá:

una junta de gárgolas, en la piedra un festín,

derrocada la arpía de la Bruja por fin.

Aeriel miró con expectación al torrero, pero este movió negativamente la cabeza.

—A mí me hicieron mucho antes que a los Iones, viajera. Jamás he oído antes ese enigma. No conozco su significado.

Aeriel bajó los ojos. La decepción le corroía el alma. Y el miedo.

—Tendré que ir a Orm, entonces —respondió con calma—, y buscar allí mi respuesta —vaciló un instante; luego se resolvió a decirlo—: ¿Puedes indicarme el camino?

—Tienes que seguir la carretera de la costa —dijo el torrero—, siempre hacia el norte, hasta que llegues a Talas. Procura llegar al atardecer, pues las puertas de la ciudad se cierran a la puesta del sol. Por la mañana, toma la calzada que va al oeste por las montañas. Pasarás así el desfiladero y te presentarás en Zambul, que es todo el camino que yo conozco. No te apartes de la carretera, pues los bosques son inhóspitos. No viajes de noche y ve con alguna caravana si puedes, porque desde que fue expulsada Bernalon, todas estas tierras son un hervidero de ladrones.

Aeriel sonrió lo mejor que pudo. Dio al torrero las gracias por su aviso acerca de los ladrones mientras descendía, tras él, por la escalera de la torre.

—Pero antes de partir —dijo—, toma esto, ¿quieres? El último viajero se lo dejó y a mí no me sirve para nada.

Echó mano a una percha que había junto a la puerta. Aeriel no había reparado antes en ella. La vestimenta que el torrero le tendía era muy pequeña, por fuera de un tono crema pálida o gris: su color parecía tornadizo, como con visos. El interior era de un hilo algo más oscuro.

Aeriel se echó la prenda sobre los hombros y, con no poca sorpresa, la encontró exactamente de su medida. El borde le caía un poco por debajo de las rodillas; las mangas quedaban a medio camino entre el codo y la muñeca. La capucha picuda, cuando se la probó, ajustaba perfectamente, dándole sombra al rostro.

—Muchas gracias —dijo Aeriel, echándose atrás la capucha—. Pero no tengo nada con qué pagarte.

El torrero movió la cabeza.

—Qué falta hace. Acéptalo como regalo mío…, para guardarte del polvo de la carretera.

Salieron del torreón a la luz de la mañana, y Aeriel observó, con sobresalto, que los yerbajos habían desaparecido. Lo que antes era suelo roqueño estaba cubierto ahora de frutecidas enredaderas. Un angosto sendero llevaba a la carretera.

Aeriel descubrió cinco frutos más que colgaban del árbol.

—Torrero —dijo—, ¿qué significa esto?

El torrero se detuvo, con una marcada arruga en el entrecejo.

—¿Cinco viajeros más de camino a través del mar de Polvo?

Un nuevo sentimiento de inquietud se apoderó de ella…, no sabría decir por qué. No había esperado persecución desde Isternes. El torrero estaba sumido en reflexiones. Al cabo meneó la cabeza.

—No hemos visto vela alguna desde la torre. Y el árbol da fruto sólo en caso de necesidad —se rascó la cabeza un momento, mirándola de soslayo—. ¿Cómo te parece que son las frutas?

Aeriel las miró, desconcertada.

—Tienen exactamente la misma pinta que la primera: color áureo rojizo y reluciente a la luz.

—Entonces deben de ser tuyas. El árbol nunca frutece lo mismo dos veces. Un don distinto para cada uno que llega —el torrero se dirigió al árbol y Aeriel le siguió—. En mi vida he visto cosa semejante, que un sólo viajero reciba tanto.

Arrancó las frutas maduras de la rama.

—Tómalas —dijo—. Vas a necesitarlas. —Aeriel las introdujo cuidadosamente en el envoltorio de seda amarilla de mandolina. El torrero la acompañó hasta la carretera—. Pero guarda las semillas —dijo—. Encierran una inmensa virtud.

Aeriel volvió a ajustarse la capa a los hombros; la capucha le caía, inerte, a la espalda. Hizo al torrero una reverencia de despedida, y él a ella. Emprendió la marcha, pero no había dado más de diez o doce pasos cuando el otro voceó:

—¿Cómo es eso, una viajera que no lleva bastón?

A esto se volvió Aeriel y retrocedió unos pasos, pero su sonrisa estaba llena de pesadumbre.

—Lo tuve en otro tiempo, en Pender —dijo—, cuando vivía entre las gentes del desierto. Pero lo perdí, de regreso a Avaric.

Se volvió de nuevo y echó a andar por la carretera, protegiéndose los ojos del resplandor de Solstar, bajo el horizonte. Levantó la capucha de su capa de viaje, miró atrás por encima del hombro y alzó la mano para decir adiós, pero ya el torrero había desaparecido en el interior de su faro.

Aeriel siguió rumbo constante hacia el norte. La carretera discurría entre la linde del bosque y el borde de los acantilados que se asomaban a la marina. Caminó así muchísimo tiempo sin sentir hambre ni fatiga.

Algunas veces desenvolvía su mandolina y recitaba las historias que había aprendido en Isternes: cómo la joven Dama Syllva fue cortejada por un extranjero, un arriscado príncipe de Avaric, y se marchó con él por algún tiempo para ser su esposa en Westernesse, y otros relatos por el estilo.

No se arriesgaba a penetrar en los bosques, pero de cuando en cuando, entre los claros de los árboles, entreveía ciervos selváticos de una alzada que no sobrepasaba la altura de sus rodillas, ratas arborícolas con su doble cola y revolantes de melodioso canto.

De pronto se encontró con que ya era mediodía. Había caminado las últimas horas con la capucha a la espalda. Hizo alto, con asombro, contemplando el negro y estrellado cielo. Soltar, como una gema deslumbrante, esplendía casi en su cénit. Levantándose la capucha, se sentó Aeriel en la linde del bosque, recostada en un árbol. Sus ramas se extendían sobre la carretera.

—¿Es posible que haya viajado sin descanso la mitad de un día-mes? —murmuró. Todavía sentía en la boca el recuerdo del albérzigo.

No tuvo tiempo de musitar nada más, pues en ese mismo momento, casi a plomo sobre su cabeza, oyó un enorme palmoteo y vapuleo, como el batir de una vela sacudida por el vendaval.

—¿Dónde podrá haberse metido esa muchacha? —oyó susurrar a una voz extenuadísima—. Estoy segura de que divisé a alguien muy parecido a ella caminando por esta ruta.

Aeriel se levantó precipitadamente y miró hacia arriba a través de las ramas entretejidas. Un ave de largo pico cerníase con apuro justo en la vertical de su mirada. Tenía largo cuello y vigorosas alas, de un blanco de nieve, y sostenía en sus garras un objeto pesado, recto y oscuro.

—¿Se habrá internado en la selva? —jadeó el ave, tornándose aún más trabajoso el batir de sus alas. Miró al lado opuesto—. ¡A ver si se ha caído por el acantilado…!

Al salir Aeriel, agachada, de debajo del árbol, su caperuza cayó para atrás.

—¿A quién buscas? —gritó.

—¡Demonios! —exclamó el ave, remontándose al punto, sorprendida, con lo que sus garras perdieron la presa del largo objeto oscuro. Aeriel levantó los brazos, retrocedió un paso…, dándose cuenta demasiado tarde de que esto la situaba más directamente debajo del palo que caía. Sintió un fuerte golpe en la cabeza. El mundo se volvió todo estrellas, y luego tinieblas.

—Agáchate —le intimaba alguien.

Le flaquearon las rodillas. Cayó de bruces en la calzada.

Cuando despertó, Aeriel sintió algo que le daba tironcitos de la ropa. Lo apartó de un manotón, medio aturdida, y se incorporó. Tenía la visión borrosa. Un agudo dolor le palpitaba en la coronilla. Algo le andaba con pasitos leves por la espalda, sobre el talle.

Aeriel se dio bruscamente la vuelta, pegó un guantazo a las largas y gráciles patas de la garza. El pájaro blanco se apartó dando torpes traspiés.

—¡Gracias a Ravenna! —exclamó el ave—. Creí que te había matado.

—Te ha faltado bien poco —murmuró Aeriel, frotándose el chichón de la coronilla. Era del tamaño de un huevo de iguana montes—. ¿Qué me ha caído encima?

—Perdóname —respondió el ave—. Se me escapó de las manos.

A Aeriel se le empezaba a despejar la vista.

—Te conozco —dijo de pronto.

Se acordó de la barca que le hizo el duaroc para que escapara del castillo del ángel oscuro y que tenía figura de garza en su proa. Navegó entonces hasta donde la pequeña embarcación la pudo llevar; luego emprendió viaje por tierra, y al mirar atrás, no había visto ya embarcación alguna, sino únicamente un ave blanca de largo cuello aleteando a baja altura entre las riberas del río.

—¡Viento-en-el-Agua! —exclamó.

La garza levantó un ala y se puso a arreglarse las plumas.

—La misma —contestó—, aunque en esta forma me llamo Ala-en-el-Viento.

Aeriel recordó al león de Pendar que en cierta ocasión le refirió cómo una garza de ese nombre se había presentado a él trayéndole noticia de la llegada de la muchacha.

—¿Así que eres tú la que ando buscando —decía a todo esto la garza—, Aeriel la de Terrain?

Aeriel asintió con la cabeza.

—Bien, pues debes tomar esto —suspiró la garza. Sosteniéndose sobre una sola pata, agarró el largo y oscuro bordón que yacía en mitad de la calzada y avanzó a saltitos hacia Aeriel—. Los Antiguos me hicieron para que llevara mensajes, no objetos pesados. Me he pasado días-meses registrando todo Westernesse en busca tuya.

Aeriel sonrió un poquitín.

—He estado en Isternes.

La garza depositó el objeto a sus rodillas. Aeriel respiró a fondo. Y al cabo reconoció aquella cosa polvorienta.

—Mi bordón —exclamó con voz queda—. El que Orroto-to hizo para mí.

Pasó los dedos por el derecho fuste, alisado por la intemperie, recordando cómo la capitana de los nómadas del desierto había tallado aquel bastón de un leño de madera oscura. Tan alto era como la propia Aeriel, muy delgado, muy recio, con una contera puntiaguda para hender la arena y rematado por un puño pesado y firme. En cierta ocasión mató con él a un chacal de la bruja.

Súbitamente lo apartó de sí.

—No merezco tenerle. Lo perdí en el desierto por imperdonable descuido.

La garza se rascó la cabeza un momento con una de sus patas desmañadas.

—Algo me dijo el león acerca de estos bordones —comentó—, que son jabalinas de caza y picas para excavar, y mástiles de tienda de campaña, y mil cosas más, para los Ma’a-mbai, el pueblo de las dunas. Poseen una virtud especial, dijo.

La garza inclinó la cabeza del otro lado.

—Quizá tú no perdiste realmente el tuyo, sino que sólo lo dejaste a un lado por un rato, cumplida su misión del momento y sin tiempo ya para volver por él.

Aeriel recogió su bastón del polvo del camino. La verdad es que le costaba mucho retirar de él sus manos. Se lo puso de través sobre el regazo, palpando y acariciando la madera y familiarizando de nuevo los dedos con su forma. Orroto-to le había enseñado todos sus usos. Una sola cosa le faltaba para hacer de él un auténtico bordón del desierto.

—El mascarón del puño —murmuró Aeriel—, eso es lo que le falta.

Al principio, recién llegada entre los Ma’a-mbai, había creído que los puños de sus bastones no eran más que boliches sin forma determinada. Pero poco a poco, al llevar más tiempo viviendo entre aquellas gentes, había empezado a distinguir un mascarón en el puño de cada bordón.

Vagas figuras todas ellas, insinuadas de forma imperfecta y singular, como si sus formas verdaderas estuviesen un poco más adentro bajo la superficie de la madera. Pero Orroto-to había dado a Aeriel un bordón rematado por un puño liso, sin nada, y cuando Aeriel le preguntó por qué, la capitana morena se había echado un poco hacia atrás, sorprendida.

—No sabía yo que tus ojos verdes hubieran aprendido a ver las figuras de nuestros bastones —le había dicho—. No es cosa de la que hablemos mucho, ni siquiera entre nosotros mismos, y a nuestros hijos no se les puede llamar adultos hasta que lo han visto. Sólo entonces se les puede entregar un bastón personal con su mascarón en el puño.

—Pero Orroto-to —le había objetado Aeriel—, ¿soy yo una niña, entonces, para que mi bastón no tenga rostro? Pero claro que no se me considera una niña, puesto que me has concedido un auténtico bordón y me adiestras en su empleo.

Aeriel vio entonces apartarse los ojos de la sesuda y experta mujer. Durante un buen rato no dijo nada. Al fin, la jefe nómada de tez oscura repuso:

—Carita pálida, no he hecho figura alguna en el puño de tu bastón porque no tenía el menor atisbo de lo que hacer. Tu espíritu me confunde incluso a mí, la mejor vidente-de-espíritus de nuestra partida.

A esto se volvió y miró a Aeriel de nuevo.

—Pero algo me dice, niña hermosa que estás haciéndote ya tan alta, que no necesitas todavía figura en tu bastón. Cuando llegue el momento, encontrarás una.

—¿Cómo va eso?

Aeriel alzó la vista, al oír hablar a la garza. Se desvaneció el desierto a su alrededor y se vio de nuevo sentada en la carretera de la costa de Bern.

—Mi bordón no tiene ninguna figura en el puño —dijo Aeriel.

—Eso es de fácil remedio —repuso la garza.

Aeriel miró al ave, frunciendo el entrecejo, sin comprender. Continuaba sentada con el bordón puesto de través sobre las rodillas. La garza levantó el vuelo y se posó en el puño del bastón. El ave blanca se acomodó plegando sus largas alas y acoplando su largo pico en el pecho.

—Ya hice de mascarón de proa en una barca —murmuró—. Puedo hacer otro tanto en un bastón.

Y en su reposo estático pareció disminuir. Aeriel tenía ahora el bordón de pie derecho y lo miraba sin pestañear. La garza fue tornándose más y más pequeña hasta no rebasar su dimensión la del puño mismo, como si se hubiera fundido con él. Aeriel lo contemplaba fascinada.

—¿Cómo has hecho eso? —exclamó—. Yo había pensado que fue la magia del duaroc lo que hizo de ti una barca y luego te transformó otra vez en ave.

A esto rio la garza con una risita cloqueante.

—Oh, él simplemente me conjuró, sacándome de la pasividad y poniéndome en acción de nuevo. En lo demás, sé arreglármelas bien yo sola.

Aeriel seguía observándola con curiosidad.

—¿Pues qué eres, si puede saberse? —inquirió.

El ave blanca se encogió de hombros. De pronto parecía haberle entrado sueño.

—Un mero juguete de los Antiguos, que se dejaron olvidado: una portadora de noticias, una mensajera. Puedo quitar cerrojos y abrir puertas, entrar por donde está cerrado el paso, descubrir caminos ocultos y cosas enmascaradas… Pero ahora estoy muerta de fatiga.

La garza cerró entonces los ojos e introdujo el pico debajo de un ala. Su color comenzó a oscurecerse, la textura de sus plumas a cambiar. Antes de que Aeriel tuviera tiempo de respirar tres veces, pareció totalmente como si su bordón fuese todo él madera oscura de la contera al puño, pero que en este la veta se trocara en un nudo de tonalidad rubia con forma de garza.

Aeriel dio vuelta al bordón en sus manos, contemplándolo.

—Pero —murmuró, medio consigo misma—, si tu nombre cambia con cada nueva forma que tomas, ¿qué voy a llamarte ahora… Pájaro-en-un-Bastón?

La garza abrió el ojo como por resorte.

—Me tomas a chacota —dijo—, a mí, que he encabezado báculos de mujeres sabias y cetros de reyes.

—No, de ninguna manera —dijo Aeriel, arrepentida al instante—. No era esa mi intención.

La garza dispuso el ala más cómodamente sobre el pico. Sus movimientos se hacían lentos y torpes, su voz como chisporroteo de leña verde.

—No importa —musitó—. No vas a necesitar llamarme nada por ahora. El volar tantos y tantos días-meses, tan cargada, me ha fatigado muchísimo. Conque puedes llevarme por algún tiempo, y dormiré. Cerráronse sus ojos grises y su forma se hizo de pronto más semejante aún a la madera. Sus contornos se desvanecieron y difuminaron, de suerte que al cabo de sólo media docena de latidos del corazón, Aeriel no podía discernir, sin mirar muy atentamente, que el puño de su bordón tuviese ahora figura de ave.

Aeriel se sintió de improviso más ligera, con fuerzas renovadas. El terror que Orm le inspiraba se amortiguó un poco. Aunque el camino fuese largo, llevaba ahora una compañera… tal como quedaba. Miró el puño de madera de su bastón y se echó a reír.

Encontraré a los Iones perdidos de Westernesse, se dijo, antes de que lo haga la Bruja Blanca. Recogió su mandolina de debajo del árbol y echó a andar rumbo al norte, con paso raudo y seguro, por la carretera que se dirigía a Talis.