11

Un hombre sin nombre

11

Un hombre sin nombre

Aeriel se halló por fin en la salida de sus pensamientos. Cuánto tiempo se había pasado allí sentada, perdida en meditaciones, no lo sabía. La lámpara que Erin había puesto en el suelo ardía con luz muy mortecina. Entonces alzó la vista y comprobó que no era que la llama se hubiese amortiguado, sino que en la estancia entraba más luz. El alba iluminaba los chapiteles más altos del palacio. Junto a la ventana, Erin se despertó, y al ver la claridad del día lanzó un grito.

Aeriel se puso en pie.

—Tenemos que escapar de aquí en seguida, mientras quede algo de oscuridad. No me atrevo a seguir una hora más.

Erin también se había levantado.

—No podemos pasar la verja. Yo lo intenté en una ocasión. La guardia no me lo permitió.

Roshka se desperezó a su vez. Se puso de pie.

—Hay una puerta en la muralla de la que ya hace años forcé la cerradura para poder entrar y salir sin que me vieran. Si podemos llegar hasta…

Sus palabras fueron interrumpidas por unos golpecitos de llamada a la puerta. Erin dio un brinco.

Roshka se mordió los labios. Aeriel se volvió a mirar.

—¿Quién llama? —dijo.

—El chambelán de mi señor —fue la respuesta—. El soberano te ruega que salgas a verle en la terraza.

—No vayas —susurró la muchacha morena—. Di que estás enferma.

—Me mandaría a sus herboristas.

—¿Señora? —inquirió el chambelán.

—Di a tu señor —repuso Aeriel—, que me reuniré con él dentro de un rato. Me acabo de despertar ahora mismo.

Escuchó con atención. Al otro lado de la puerta se oyó un rumor de muchachas que se alejaban. Erin tiró de Aeriel de la manga.

—Vamos aprisa. Ahora que aún tenemos la oportunidad.

Roshka se encontraba ya en el balcón.

—Venid. Podemos huir al oeste. Las grandes familias nos acogerán.

Pero Aeriel retrocedió.

—Si nos vamos ahora —dijo—, podemos dar por seguro que nos prenderán, pues el soberano no tardará en impacientarse y enviará a ver por qué no acudo. Marchaos vosotros dos y yo seguiré.

—No —dijo Erin, volviendo del ventanal—. Yo no me separaré de ti.

—No comeré nada que él me dé —dijo Aeriel, besándola en la mejilla—. Tú comprendiste su juego desde el momento en que le viste, y yo debería haberte hecho caso al comienzo. Esperadme al pie del ciruelo. Iré en cuanto pueda.

Luego se dio media vuelta y, empuñando su bastón, salió de la estancia tan presto que a Erin ni siquiera le quedó la posibilidad de gritarle que mirase bien lo que hacía.

Aeriel salió a la terraza que dominaba el jardín. Él estaba de pie junto a la balaustrada, mirando al oeste hacia el claror del alba. Al acercarse Aeriel, se volvió, sonriendo.

—Perdona si te he despertado —dijo—. Pero el amanecer sobre mi jardín es un espectáculo demasiado hermoso para que te lo pierdas por segunda vez.

Aeriel se reunió con él.

—Pareces fatigada —aventuró el soberano.

—He… dormido mal —musitó ella.

Solstar se levantaba, despacio. Transcurría una hora desde que despuntaba sobre los altos cerros vecinos su primer borde de luz hasta quedar enteramente visible la totalidad de su disco. El soberano alzó la mano, protegiéndose los ojos del resplandor.

—Aeriel —dijo—, todo Pirs, todo cuanto yo tengo podría ser tuyo, —y abarcó con la mirada los jardines, sus tierras y heredades que se extendían más allá—. Estás cosas te daría si…

Aeriel se sentía extenuada y confundida. Sonrió levemente, tensos los labios, y habló antes de pensar.

—Si yo fuera la heredera de tu hermano, serían mías. No te pertenecen para que puedas darlas.

El soberano giró bruscamente la mirada y clavó los ojos en ella.

—Roshka —susurró—. Has hablado con Roshka.

Aeriel notó de pronto la cabeza más clara. No era su intención decir lo que había dicho, pero ahora ya estaba. Con un esfuerzo, el soberano recobró la calma.

—Mi sobrino está loco. Nunca podrá ocupar el trono. Contrajo unas fiebres poco después de la muerte de mi hermano… Su madre y su hermana, también. A ellas les costó la vida. Sólo se salvó él, pero está loco desde entonces y anda diciendo a todos que fui yo el autor de sus muertes.

Aeriel no le contestó. El soberano parecía ahora más sereno; su sonrisa, ya no tan forzada.

—Te ha engañado bien, por lo que veo. ¿Dudas de mí todavía? Ven, voy a llevarte a ver a alguien. Luego, me figuro yo, no dudarás más.

Le tendió la mano, como esperando que ella la tomase. Aeriel se aferró a su bordón de caminante.

El soberano se encogió de hombros, se volvió y echó a andar. Aeriel le observó un instante o dos, pero él no se detuvo ni volvió la cabeza. Finalmente, le siguió.

La condujo a lo largo de la muralla que bordeaba los terrenos de su mansión. El parapeto sólo tenía anchura para una persona. El soberano andaba con paso vivo, sin mirar atrás. Llegaron así a una torre que se alzaba en el ángulo de las murallas. El soberano desapareció en el interior del portal abovedado. Aeriel retrocedió al pronto; luego continuó tras él.

Subieron por un tramo de escalones que ascendían en redondo hasta el pequeño recinto de lo alto de la torre. Quitó él el pestillo de la puerta y la sostuvo, cediéndole el paso, pero Aeriel no quiso entrar hasta que no hubo pasado él delante. Se quedó parada con la espalda pegada a la pared, al lado mismo de la puerta. La pieza era reducida, ordinaria, sin apenas mobiliario ni adornos. No había en ella nadie más que ellos dos.

—¿Dónde está esa persona a quien querías que viese?

El soberano se asomó a la angosta ventana, oteando el exterior.

—No está aquí todavía —dijo—. Pero vendrá.

Aeriel aguzó el oído, pero no sentía pasos en la escalera. El soberano se volvió y se dirigió a un cofre de madera gris con cuarterones tallados al estilo de Istern. Se arrodilló y levantó la tapa.

—Yo quise una vez a una mujer que tenía los ojos verdes.

—Se llamaba Eryka de Isternes —dijo Aeriel.

El soberano alzó la mirada, sorprendido.

—Ah, Roshka. Lo había olvidado —tenía los dientes apretados tras de los labios—. Quién si no él te iba a decir su nombre.

El señor de Pirs sacó del cofre un vestido de color verde claro. Era del mismo paño fino que gastaban en Isternes. Lo sostuvo hecho un rebujo contra su pecho mientras hablaba.

—Era de tu misma talla —dijo el soberano—. De complexión fina, como tú. Tenía la tez malva y el pelo rubio claro con un reflejo verde…

—Igual que Roshka —dijo Aeriel.

—Igual que tú.

Aeriel, cogida por sorpresa, guardó silencio.

El soberano hizo un gesto afirmativo.

—Tú has estado en el desierto. Pero advierto muy bien que tu cutis fue malva en otro tiempo. Y tu pelo tenía visos verdes antes de aclararse de esa manera. Y tus ojos son verdes.

Junto al cofre, sobre sus rodillas, extendió el vestido verde claro. Aeriel vio que era como los que llevaba la dama Syllva.

—Si yo te regalara este vestido —dijo el señor de Pirs—, ¿lo querrías llevar para mí?

Aeriel negó con la cabeza. Se habría retirado, de no haber tenido la pared a su espalda.

—Es una prenda de otra mujer.

El soberano dejó caer el vestido y se puso a revolver en el cofre. Sacó una varita de marfil. Aeriel había visto una vez en Isternes a los hermanos de Irrylath usar un objeto como aquel para volver las páginas de un libro.

—Si yo te regalara esta varita, Aeriel —dijo el soberano—, y te enseñara a leer, ¿dejarías de una vez ese malhadado bastón al que te agarras siempre de esa manera?

De nuevo negó Aeriel con la cabeza.

—Es mi bordón de caminante.

El soberano dejó caer la varita. Alargó el brazo.

—Aeriel —dijo en voz baja—. Dame la mano.

Aeriel le miró fijamente, en silencio, temerosa de hacer cualquier movimiento.

El soberano se puso en pie.

—Querría hacerte mi esposa —avanzó hacia ella y Aeriel se arrimó más a la puerta—. Te amo —dijo con vehemencia.

—Me conoces sólo de un día-mes.

—Te admiro.

—Necesitas un heredero.

La tranquilidad de su tono le paró en seco. Sus ojos se estrecharon. Sus labios se endurecieron.

—Roshka —musitó el soberano—. ¿Eso es lo que te ha contado, que necesito un heredero?

—El tendrá la edad legal en un año. Dice que las grandes familias desconfían de ti.

El soberano meneó la cabeza.

—Me interpretas mal. Ni siquiera Roshka lo sabe todo. No es un heredero lo que necesito… Con las grandes familias puedo entendérmelas. Es una mujer. Tengo que casarme, Aeriel. Tengo que casarme.

Aeriel le miró con firmeza.

—Me casaré contigo —le respondió al fin—, cuando me hayas dicho tu nombre.

El soberano se echó a reír. Era una risa bronca y desesperada. Se enjugó los ojos.

—¿Hasta eso? —dijo—. ¿Ha adivinado eso mi sobrino, también? Bueno, te lo revelaré todo, y tal vez al final te compadezcas de mí.

Aeriel estaba preparada para echar a correr si no le quedaba otro remedio. Lo único que apetecía era huir de él.

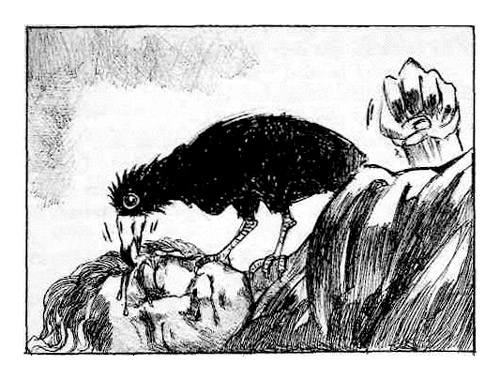

—Cuando Eryka de Esternesse vino a Pirs —dijo—, mi hermano y yo la cortejamos, pero al final le prefirió a él. Le dio hijos, y yo vivía muerto de celos. Entonces vino el pájaro negro y me dijo que podría ver cumplido el deseo de mi corazón sin más que un pequeño pago, una nadería. Servía a una dama blanca, dijo, que me quería bien.

»Pero a mí no me gustaba la pinta del avechucho. Dos veces…, dos, lo despedí con viento fresco. Pero volvía, volvía siempre, y entretanto yo soñaba con Eryka. La dueña de aquel pájaro murmuraba en mis sueños. Por último, fui a verle y dije que sí, que tomara lo que fuere, pero que hiciese mío el deseo de mi corazón.

»Entonces me dijo: “Túmbate”, y yo así lo hice.

»Dijo: “Vuelve la cara a un lado”, y obedecí. Luego sentí una de sus garras en el cuello y la otra en la mejilla: frías, frías como la noche. Me introdujo el pico en la sien. Noté una quemadura y otra sensación como de algo tenue y sutil que se escapara de mí lo mismo que un hilo. Después, durante un rato, nada. Cuando volví en mí, el pájaro estaba otra vez en la ventana, observándome.

»Le pregunté: “¿Qué has hecho?”. Me llevé la mano a la sien y la retiré manchada de sangre, y me zumbaban un poco los oídos. “He tomado el pago debido a mi señora”, graznó el pájaro negro. “Bien poca cosa. Sólo tu nombre. Personalmente, nunca lo usas. Nadie lo volverá a usar jamás…, excepto mi señora, para llamarte en tus sueños. Ahora tendrás el deseo de tu corazón…, pero no salgas a caballo con tu hermano por la mañana”.

»Con esto levantó el vuelo y yo bajé de la torre. Había dejado de sangrarme la sien, pero me sentía muy mal. No salí con mi hermano de caza ese día y fue cuando le tiró el caballo. ¡El deseo de mi corazón!

El soberano se echó a reír.

—Erika no quiso aceptarme por esposo. Había creído yo que cuando la bruja decía «el deseo de mi corazón», se refería a Eryka. Pero se refería a Pirs. Mi amor se mató y yo obtuve Pirs en su lugar. Yo no lo quería ni quería la muerte de mi hermano…

Sólo quería a Eryka…

—Entonces ¿por qué sigues siendo soberano de Pirs? —le espetó Aeriel—. La sirena de la Laguna es una magnífica lectora de corazones. Quizá supo leer en el tuyo mejor de lo que te figurabas.

El soberano la miró de hito en hito.

—¡Yo no necesitaba vender mi nombre a ninguna bruja para que me dijeran que si mi hermano moría obtendría yo sus tierras! —dio media vuelta y se puso a recorrer con vehementes pasos el recinto.

En un momento su voz se sosegó de nuevo.

—Durante varios años después no pude soportar la vista de las mujeres. Las apartaba de mí o huían. Pero luego empecé a comprender que necesitaba una esposa, para quebrantar la influencia que la bruja tenía sobre mí… Cualquier mujer serviría. No importaba quién. Mas para entonces no quedaba ya en Pirs ni una sola mujer.

»Bueno, había mujeres en alguna parte. En el mundo subterráneo. Envié a mis caballeros a darles caza, pero el Ciervo desbarataba siempre las asechanzas de mis cazadores. Y las mujeres, antes que someterse, preferían quitarse la vida. Para entonces estaban ya informadas de cuanto concierne a mi persona: un hombre sin nombre.

»Por eso la dama me envió a su serafín, a su hijo alado, para que me auxiliara. Me dijo que comprendía mi aflicción, que le encantaría cumplir los términos de nuestro contrato. Debía encontrar una esposa. Claro que sí. Su serafín capturó a Pirsalon y lo expulsó del territorio. Pero a partir de entonces no ha servido de nada. Soy más su esclavo que su señor. Me hace que le envíe niños como sustento.

»¡Necesito una esposa! —exclamó el soberano—. Tengo que conseguir una esposa, pues la maldición sólo se mantendrá hasta el día de mi boda —tenía el semblante desencajado, los ojos llenos de desesperación. Su tono se dulcificó entonces, se hizo casi suplicante—. La bruja prometió liberarme el día de mi enlacé matrimonial.

Aeriel dejó escapar un suspiro. Lo único que ahora sentía era desaliento.

—¿Y la creíste? La sirena es maestra en el arte de hacer promesas en falso.

Entonces oyó resonar cuernos de caza débilmente, en los bosques del otro lado de la muralla. Los ojos del hombre que tenía delante se encendieron, crueles.

—Pues le daré a la Becerra Gris, entonces —repuso—. Desde que tuve noticia de su llegada, el serafín de la dama ha venido acosándola de noche, y yo de día. Por alguna razón, la quiere. Se la entregaré en lugar tuyo…

Se interrumpió bruscamente, como si se hubiera mordido la lengua. Aeriel le miró.

—¿Te proponías venderme a la Bruja Blanca cuando llegué aquí —le preguntó—, a cambio de tu nombre…?

Pero sus palabras fueron interrumpidas por un batir de alas. El soberano y ella se volvieron. Un pájaro negro se había posado en el antepecho de la ventana.

Tenía una talla equivalente al antebrazo de Aeriel, las alas negras como la nada en la blanca luminosidad del sol.

—Vaya —dijo el pájaro negro, balanceando el cuerpo—. ¿Conque esta es ella? ¿La de la que mi señora mandó aviso?

—Ella es —dijo el soberano. Se le había puesto lívido el semblante bajo el tinte cobrizo de su piel.

—Cht —cloqueó el pájaro negro, observando a Aeriel—. Cht. Con vida. ¿Por qué? —su ojo era tan negro que Aeriel sólo acertaba a distinguirlo por su brillo entre el plumaje sin lustre.

—Pile a tu señora… —comenzó el soberano.

—Nuestra señora —cloqueó el pájaro, mirándole.

—Nuestra señora —rectificó, seco y brusco, el soberano—, dile que tengo a la que me encomendó que buscara, pero ahora es mía, para hacer con ella lo que se me antoje. Permanecerá aquí conmigo, bajo mi protección. No saldrá de esta finca ni molestará a tu señora…

—Nuestra señora.

—No la molestará más —medio gritó el soberano. Respiró hondo, en un esfuerzo por recobrarse—. Pero es mía.

El ruc negro tosió, ahuecó las plumas, bajó en un salto de la ventana al interior de la pieza. Era más oscuro que su propia sombra. El soberano dio un paso atrás.

—No era eso lo que nuestra señora exigía de ti —dijo el pájaro—, si dabas con la que ella anda buscando —llegó hasta el vestido de seda verde claro, saltó sobre él, se puso a picotearlo, a juguetear con la varita de marfil.

El soberano le miraba sin pestañear.

—¿Eres un mensajero o la señora misma? —dijo en un susurro—. ¿Te tomas la libertad de hablar por ella? Hala…, lleva mi recado a nuestra señora y déjame en paz.

Echó a andar hacia el pájaro, temblando, no estaba segura Aeriel si de terror o de ira.

—¡Y di a tu señora que me devuelva mi nombre! El ruc abandonó la apañuscada seda de un saltito.

—Hombre sin nombre —musitó, en son de befa, casi riéndose de él.

Luego dio un par de saltos con fuerza y levantó el vuelo, deslizándose hacia la ventana, hacia la luz. Aeriel se abalanzó hacia adelante antes de darse cuenta de lo que hacía. Agarró su bastón y descargó sobre el pájaro el formidable nudo rubio de la empuñadura, alcanzándolo de lleno en el aire. Cayó aleteando al suelo, con un graznido. Tenía rota un ala.

—Idiota —gritaba el soberano—. ¿Crees que yo no he intentado matarlos?

Aeriel volvió a asestar su bordón contra el pájaro, que lanzó un chillido e hizo esfuerzos por alejarse de ella, medio a rastras.

—¿Es que no sabes lo que soy? —graznó—. Muchacha, ¿no lo sabes?

Aeriel siguió tras él.

—Me lo figuro —el pájaro estaba de nuevo sobre la seda—. La Bruja Blanca fabrica las alas de sus hijos con las plumas de los de tu ralea.

—Déjame en paz —chilló el pájaro negro—. ¡Mi señora no quiere hacerte daño; sólo hablar contigo…! Aeriel descargó el bastón una vez más y sintió crujir los huesos bajo las plumas. El pájaro se quedó en el sitio: bulto exánime sobre el vestido de seda verde.

De su cuerpo brotaba un hilo de sangre, no clara como la de los demás mortales, sino oscura.

La prenda de seda y la piedra del piso humeaban un poco donde la sangre las tocaba, exhalaban un hedor acre. El soberano contemplaba el pájaro.

—Eso es un bastón mágico… —murmuró—. Yo no logré matarlo con una maza el día que lo intenté —quedó un momento en silencio—. ¿Pero qué más da? —dijo amargamente—. La dama enviará a otro cuando vea que este no vuelve.

—Para entonces hará ya mucho tiempo que me he ido —respondió Aeriel, y pasando por delante de él como una exhalación, salió disparada por la puerta.

Aeriel bajó a escape por la escalera de caracol y siguió por el angosto parapeto. Divisó el ciruelo al lado opuesto del jardín. El soberano venía tras ella, con paso rápido, pero sin correr. No parecía abrigar ningún temor de perderla. Encontró una escalera y bajó por ella. El soberano la llamaba a voces. Aeriel se escabulló entre la espesura de árboles.

La vegetación del jardín se cerraba a su alrededor y de improviso se encontró perdida. Jadeando, sin aliento, se vio al pie de otra escalera. Subió y vino a parar a la terraza desde la que el soberano y ella habían contemplado el amanecer. Sobre las baldosas había ahora tendidos blancos manteles, pero no cojines ni fuentes de viandas.

De pronto descubrió el ciruelo de nuevo, desde la balaustrada. Se volvió, y ya se dirigía hacia los escalones para bajar y correr veloz hacia el árbol… cuantío de repente se detuvo en seco. A dos pasos de ella, en uno de los ángulos de la terraza y desde hacía tiempo seca, una mancha oscura se extendía por las baldosas donde el soberano arrojó el vino de su copa un día-mes atrás. Los lirios del arríate por donde parte del vino había corrido aparecían ahora rígidos, quebradizos y mustios. Al lado del néctar yacían dos mariposas muertas, y los huesos de un lagarto ya deshaciéndose en polvo. Aeriel se arrodilló y lo tocó.

—Aeriel —dijo el soberano, y la muchacha se dio cuenta de que había aparecido su anfitrión en la terraza. No se volvió. Continuó mirando con ojos atónitos los lirios, las mariposas.

—El ruc… —prosiguió él—. Lo que dije en la torre… Sólo quería hacerte ver el peligro en que te encuentras. Si te vas de aquí…

Se interrumpió, comenzó de nuevo:

—La Bruja Blanca te persigue. Dice que eres una hechicera. Quiere tu muerte. Uno de sus pájaros vino a verme aquella quincena, antes de encontrarte, diciendo que yo debía buscarte y apresarte si podía.

Sus ángeles oscuros te buscan por todas partes.

—Erin tenía razón —dijo Aeriel, deslizando los dedos sobre las losas manchadas de oscuro—. Mi vino era diferente, el del primer banquete que diste. Te proponías envenenarme —volvió a tocar los huesos del lagarto; luego alzó los ojos para encontrarse con los del soberano.

—No había visto tus ojos —susurró él—. Quédate conmigo. Sé mi esposa. Daré a la Becerra Gris y a sus compañeras como rescate por tu vida…

Aeriel le miró, llena de odio.

—Deja a mis gárgolas en paz.

El soberano frunció el entrecejo.

—¿Gárgolas? —dijo.

—Grisela y Gatavolanda y Terneralunera —dijo ella. La mitad de su enojo era consigo misma… por haberlas dejado a merced de los cazadores del soberano todo ese tiempo—. Las liberé del poder de un ángel oscuro en Avaric.

El soberano movió la cabeza.

—¿De qué hablas? Son bestias salvajes.

—Son mis bestias —dijo Aeriel con vehemencia, levantándose—. Son mis bestias.

—Sí, eres una hechicera —musitó el soberano. Luego su tono se hizo también vehemente, de repente—. Pero te casarás conmigo.

—Nunca tendrás mi consentimiento —susurró Aeriel—, y no puede haber boda si yo no doy el sí.

—Darás el sí —dijo el soberano, acercándose a ella. Aeriel levantó su bastón como un escudo entre los dos y el soberano lo agarró—. Vaya si lo darás.

Tiró del bastón con brusquedad, como esperando que ella soltara. Casi sin pensarlo, Aeriel se aferró con vigor a la oscura madera y relajó el cuerpo totalmente. Se dejó caer, rodando hacia atrás como le había enseñado Orroto-to en el desierto. Perdiendo el equilibrio, el soberano cayó.

Aeriel se afianzó con los brazos, apoyó las rodillas en el pecho y disparó las piernas con todas sus fuerzas. El soberano aterrizó de espaldas, tras ella, sofocado su grito de sorpresa porque el tremendo impacto le había dejado sin aliento. Sus manos resbalaron y soltaron el bordón.

Aeriel se puso en pie de un brinco, vio al soberano darse la vuelta trabajosamente, sostenerse sobre manos y rodillas, amparar con un brazo el costillar maltrecho. No parecía recobrar el aliento. Luego, inopinadamente, se levantó de un salto y se abalanzó sobre ella.

Aeriel retrocedió, se desplazó a un lado y describió un arco a baja altura con su bastón esgrimido por la punta, enganchando con el puño a su adversario por las corvas. Inmediatamente tiró de él con fuerza, remolcándole las piernas y haciéndole caer de nuevo hacia atrás.

El soberano dio con su cuerpo contra las losas y Aeriel oyó el golpe seco de su cabeza al chocar con ellas. Quedó inmóvil entonces y Aeriel comprendió que debía echar a correr sin perder un instante, pero permanecía allí consternada, mirando, sin poder hacer otra cosa. ¿Le habría matado?

Se acercó un poquito más. Se arrodilló a su lado. Apenas respiraba. De repente oyó un estrépito y sintió un tremendo golpe en la coronilla. Se volvió, aturdida, y vio a uno de los servidores de palacio con una bandeja en las manos, levantándose para descargar un nuevo golpe.

Sintió movimiento a su lado. Vio al soberano incorporarse con agilidad y comprendió que su desvanecimiento había sido fingido. Con una de sus manos le aferró la muñeca de la mano que sostenía el bastón y con la otra agarró el bastón mismo.

Aeriel forcejeó, intentando desasirse de él, que tiraba y tiraba del bordón para quitárselo. Se aferró a él desesperadamente con la otra mano. Entonces sintió otro golpe estrepitoso en la cabeza. La terraza basculó. Solstar apagó su luz.

Oyó confusamente gritar al soberano:

—Alto ahí, muchacho. No la quiero muerta.

Todavía sentía los dedos ceñidos al báculo, y al soberano dando tirones, furioso. Abrió los ojos y respiró con esfuerzo. Todos sus movimientos eran tardos. Le sabía la boca a cobre.

—Ave —jadeó—. Garza, despierta.

Dio patadas al soberano; sintió sus costillas bajo los pies. La mano con que le tenía asida la muñeca se soltó, pero no así la que agarraba el bastón. Entonces ella sacudió el bastón con ambas manos para arrebatárselo.

—¡Ala! —clamó—. ¡Vuela!

Sintió estremecerse el bordón en sus manos, que lo aferraban con ahínco. La madera rubia de su mascarón relumbró, se hizo más clara, desplegó sus alas.

Aeriel oyó al soberano lanzar una exclamación, sintió un grito, luego un estrépito, cuando el mozo de servicio dejó caer la bandeja al suelo. La garza voló por el aire.

—¿Qué pasa? —gritó el ave, cerniéndose con dificultad—. ¿Por qué no puedes llamarme por mi nombre auténtico?

—Erin y Roshka —dijo Aeriel sin aliento—. Diles que huyan.

Intentó ponerse de pie, pero tenía todos los huesos descoyuntados. No podía guardar el equilibrio. El cielo se desplomaba, daba bandazos. El soberano la tenía ahora presa por ambas muñecas. La garza se lanzó contra él, que la atrapó por una de sus frágiles patas. El ave blanca graznó, le alanceó los dedos con el pico.

—¡Vuela! —dijo Aeriel. Todos sus músculos habían perdido las fuerzas—. Vuela —murmuró, llevándose la mano a la cabeza.

Se le dobló una pierna. Cayó de costado. Pegó en la piedra primero con el codo, luego con la sien y el mentón. Oyó una gritería, ruido de pasos en los escalones. Pies con calzado recio. No sirvientes. Soldados. Chasquidos como de látigos, especie de zumbidos o de silbos: cuerdas de arcos, comprendió, flechas que volaban. La garza debía de haberse soltado.

La piedra de la terraza había perdido su dureza.

Estaba fría, de pronto, y muy quieta. Parecía hundírsele la mejilla en ella, despacio, despacio… Bajo su cuerpo, cedía la superficie suavemente. Su piel no tenía ya mayor cohesión que el agua o el polvo. Sentía como si todo su cuerpo estuviese cayendo hacia la entraña de la piedra.