Lucas fue mi primer rollo en el curro. Entonces yo no sabía que sería el primero de tantos (no es tan raro: muchas horas, muchos años, muchas ganas…). Da igual: me gustaba Lucas.

Yo tenía veinte años, ya lo he dicho, los ojos grandes y los brazos esqueléticos. Tenía, también, mucha ansiedad: por cambiar el mundo, por enamorarme, por enamorar. O sea, era una adolescente intensa (como todas) y bastante predecible (como todas también): como leía, sabía escribir; y como sabía escribir, pretendía ser periodista; y como pretendía ser periodista, había peleado para conseguir esa beca que me había deparado un puesto junto a la fotocopiadora.

Un puesto en el que estaba pero no era.

Hasta que una de las doce cabezas de la pradera central de la oficina se volvió hacia mí y me sonrió. Era Lucas. Tenía el pelo largo, gafas redonditas al estilo de John Lennon y una sonrisa inmensa y limpia, una sonrisa como una casa.

—Ven.

No lo dijo en voz alta, sólo lo vocalizó, gesticulando a la vez de una forma tan exagerada y tan cómica que era imposible no sonreírle de vuelta.

Me acerqué. Lucas encontró una silla libre y la arrastró junto a la suya, dando una palmada en el asiento para que yo me sentara. Y me senté, claro, más obediente que una foca amaestrada con la única persona que en toda la mañana, mi primera mañana de trabajo, había reconocido mi existencia.

—Soy Lucas. Soy el director de arte. Aunque en realidad pinto. Quiero decir que, en realidad, soy pintor y trabajo aquí para pagar el alquiler y los lienzos. Bueno, como todos, supongo. ¿Y tú quién eres?

—La becaria.

—Ya, hombre, pero serás algo más. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué encuentras…?

Me gustaba Lucas, ya lo he dicho, me gustó desde el principio. Me gustaban sus gafas, su flequillo y su sonrisa. Me gustaba que le interesaran mis respuestas. Así que empecé a contestar…

—Me llamo Micaela. Estoy acabando periodismo. Yo quiero escribir, pero no para ser escritora, sino para contarle a la gente la realidad y no lo que cuentan los medios, que, como dice mi hermano Pablo, casi siempre es ficción interesada.

—O sea, que tú lo que quieres es cambiar el mundo. Anda, vente a comer, que necesitas alimentarte primero.

Y Lucas me cogió del brazo y me invitó a la primera hamburguesa en cinco años de vegetarianismo casi estricto.

—Hacemos un pacto, ¿vale, Mica? ¿Te puedo llamar Mica?

—Sí.

—Yo te cuento quién es quién en este microcosmos, y tú te acuerdas de mí cuando te vayas. Porque tú te vas a ir y yo me quedaré aquí contándole cada año a la nueva becaria que soy pintor, cada vez más viejo y más necesitado. Te lo imaginas, ¿no? ¿A que empatizas y sientes ya un poco de piedad anticipada…?

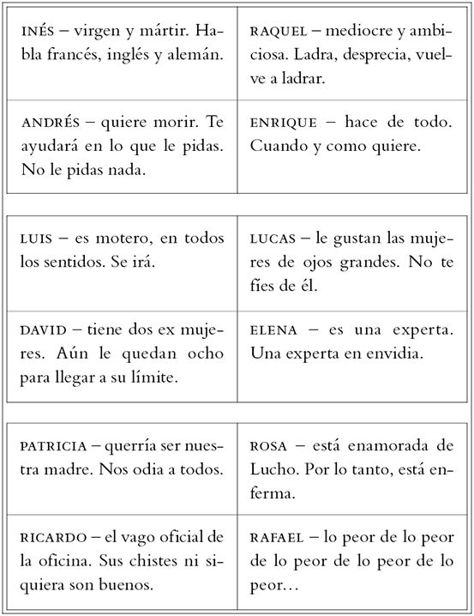

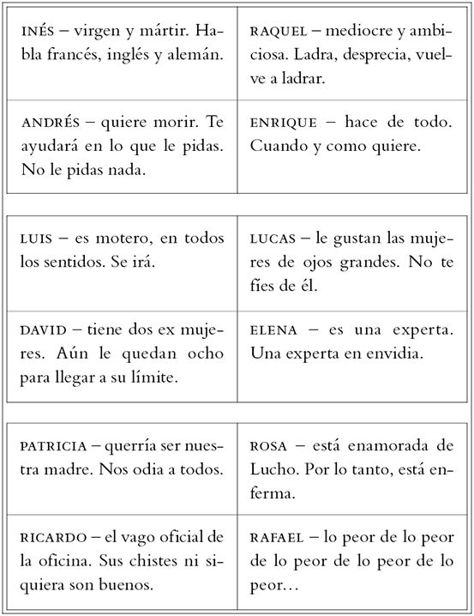

Esa primera tarde, después de comer, Lucas me consiguió un ordenador, me conectó a una red que entonces parecía mágica, y me dejó sola, otra vez, en mi mesa junto a la fotocopiadora. «No hables a nadie si no te hablan primero: es una prueba de resistencia. Algunos de los personajes que ves aquí, periodistas como tú, llevan más tiempo en su silla que los grandes dictadores del siglo XX. No han hecho nada, no han escrito nada, no han cambiado nada. No saben y no pueden. Sólo sobreviven y cobran su nómina. Y, por el camino, se comen a alguna becaria».

Lucas quería prevenirme, pero me encorvé —yo también— sobre mi ordenador, y desaparecí en mi mundo hasta que oscureció y Lucho saltó a mi lado: «Vete a casa, Micaela, bonita, que ya has trabajado bastante. ¿Te acerco?».

—No, muchas gracias.

Lucho acabó dándome asco, pero aquel primer día sobre todo me dio pena. Por eso, al irme a dormir, hice propósito de enmienda: «Me sacudo el escepticismo de Lucas, ignoro al tontorrón de mi jefe y mañana no me callo: entro, pido algo que hacer, me integro, aprendo, me convierto en periodista…».

Éste es el papel que me dio Lucas. Lo escondí. Y, para compensar, me enamoré de él un poquito.