La estrategia más controvertida de Weyler a la hora de pacificar Cuba adoptó el nombre de «reconcentración», y consistía en el traslado forzoso de civiles a ciudades y pueblos controlados por las tropas españolas y sus aliados cubanos. En una guerra, ya de por sí bastante cruel, la reconcentración está muy cerca de lo que se ha denominado genocidio, y desde luego fue una de las mayores catástrofes en la historia de América. A principios de la primavera de 1896, con un repunte en 1897, las tropas españolas desarraigaron a medio millón de civiles y los condujeron a barracones construidos a toda prisa, a veces agrupándolos en lo que se denominaban «campos de concentración». El Ejército suministraba raciones de comida, las suficientes para prolongar el sufrimiento. Aunque los estudiosos discrepan en el número de civiles que fallecieron como consecuencia de la reconcentración, ciertamente murieron más de cien mil reconcentrados, algunos de inanición y otros a causa de las epidemias, que alcanzaron su apogeo en el otoño de 1897. En noviembre de este mismo año, el Gobierno español dio por terminada la reconcentración, pero los campesinos famélicos y enfermos no podían ser «desconcentrados» por decreto a unas zonas rurales devastadas y calcinadas, de forma que siguieron muriendo a cientos cada día, en ciudades como Matanzas, La Habana, Cienfuegos y Santa Clara. Las ciudades aprobaron ordenanzas especiales para ampliar los cementerios. Cuando esto no fue suficiente, se empezó a enterrar a los reconcentrados en fosas comunes y, cuando enfermaron los enterradores y los que transportaban los cadáveres, los cuerpos fueron devorados por los perros y las aves carroñeras.

Los contemporáneos de Weyler a menudo malinterpretaron la reconcentración y a veces publicaron falsedades deliberadas sobre el tema. Desde luego, esto no tiene nada de extraordinario. Había naciones e imperios en juego y los civiles muertos eran una propaganda valiosa. Pero ahora esto significa que tendremos que transitar por un laberinto de desinformación y que se habrán de aportar fuentes históricas nuevas para afrontar el problema, si es que se pretende entender la reconcentración. ¿Qué era? ¿Qué papel jugó Weyler en ella? ¿Qué impacto tuvo en los civiles? En este capítulo trataremos todas estas cuestiones.

Weyler ordenó la primera reconcentración el 16 de febrero de 1896, inmediatamente después de su llegada a Cuba. Se aplicó solamente en las provincias orientales de Santiago y Puerto Príncipe, así como en la zona de Sancti Spíritus, en la provincia de Santa Clara. El 21 de octubre de 1896, Weyler la impuso en Pinar del Río. El 5 de enero de 1897, en La Habana y Matanzas. Unas semanas después, el 30 de enero, ordenó la reconcentración en el resto de Santa Clara y el 27 de mayo de 1897 renovó la orden en Puerto Príncipe y Santiago[1].

Las órdenes de reconcentración concedían a los afectados ocho días para trasladarse a la ciudad o pueblo con guarnición española más cercano, un margen muy estrecho que garantizaba su no cumplimento y las consiguientes situaciones de violencia. Weyler publicaba los decretos en la Gaceta de La Habana, el órgano oficial del Gobierno, y los periódicos locales los reimprimían. En una sociedad rural, con un alto grado de analfabetismo, las órdenes de Weyler llegaron con frecuencia al mismo tiempo que las tropas destinadas a hacerlas cumplir, que materialmente arrastraban a estas personas fuera de sus hogares y las llevaban a las ciudades, al otro lado de las trincheras y el alambre de espino, donde estarían «protegidas».

Weyler ordenó la creación de «zonas de cultivo» fortificadas y defendidas por tropas españolas, mientras que los voluntarios cubanos debían trabajar junto a los reconcentrados a cambio de su propio sustento. Las cosechas plantadas fuera de estas zonas debían ser destruidas. El ganado que se encontrara fuera de las zonas de cultivo debía ser sacrificado, o requisado para llevarlo junto a las personas. Los civiles que se opusieran a estas órdenes y permanecieran en el campo serían considerados aliados del enemigo.

Había ciertas excepciones. Los propietarios de grandes empresas rurales podían solicitar la exención. Si poseían un título de propiedad claro, pagaban los impuestos, mostraban signos de resistencia a los insurgentes, cercaban y cuidaban de su ganado y disponían de los recursos necesarios para el mantenimiento de una guarnición, ellos y sus trabajadores quedaban exentos. Con esta disposición, Weyler arrojaba un hueso a los magnates del azúcar, grandes granjeros y otros empresarios rurales que apoyaban a la Cuba española. Este apéndice del decreto nos recuerda que la reconcentración tenía algo de guerra de clases. Por su propio diseño, funcionaba en contra de los intereses de los campesinos pobres, muchos de los cuales no poseían tierras ni tenían contratos de arrendamiento. Por el contrario, poseían derechos de usufructo —derechos tradicionales y no registrados en documento alguno— para trabajar en unas tierras que no eran suyas y complementar así sus ingresos como braceros en la industria del azúcar o en otras empresas rurales. Esto les concedía un estatus legal apenas superior al de un ocupante ilícito. Además, muchos pequeños propietarios tenían pendiente el pago de ciertos impuestos que nunca podrían hacer efectivos en tiempo de guerra. En consecuencia, los requisitos de Weyler para evitar la reconcentración (propiedad de la tierra y el pago de impuestos al día) excluían a todos salvo a los ricos. Federico Ochando, jefe del Estado Mayor de Weyler, entraba en más detalles acerca de este tema para asegurarse de que todo el mundo comprendiera que «el espíritu» de la reconcentración «no se refiere a los grandes establecimientos», sino sólo a pequeñas «tiendas, estancias y bohíos» que no se encontraran bajo protección española. Se trataba de las personas que eran más susceptibles de apoyar a los insurgentes por decisión propia o por coacción. A estas personas había que sacarlas de la partida[2].

Aun así, no se debe exagerar ni interpretar la reconcentración exclusivamente como una guerra de clases. Los intereses estratégicos y militares eran siempre prioritarios. Weyler no excluía a los dueños de grandes fincas cuyas propiedades se encontraran en zonas que no pudieran protegerse de los insurgentes y, si las condiciones militares lo permitían, el gobierno podía tener una consideración especial con pequeños granjeros y tenderos, algunos de los cuales, lejos de ser separatistas, eran inmigrantes españoles recientes y admiradores de Weyler[3]. No se cuestionaban necesariamente sus sentimientos de lealtad, sólo su capacidad de resistirse en la práctica al Ejército Libertador y permanecer leales. El general Agustín Luque, por ejemplo, se preocupó de permitir que quedara «mucha gente en los bohíos» para que tuvieran «víveres con que matar al hambre»[4]. Por desgracia, este enfoque flexible de Luque no era lo habitual. El efecto de la reconcentración fue, generalmente, convertir a los pobres en refugiados, con independencia de sus ideas políticas.

El decreto del 16 de febrero de 1896, el primero que afectaba al este, se aplicó de forma tan relativa (de aquí su renovación, el 27 de mayo de 1897), que a veces es ignorado cuando se analiza el fenómeno de la reconcentración. Pero es un detalle importante y revelador el hecho de que Weyler lo hiciera público a la semana de llegar a La Habana, pues esta premura es un claro indicio de que la reconcentración estaba planificada hacía tiempo.

La reconcentración tiene precedentes en el pasado, tanto lejano como cercano, en Cuba y en todo el mundo. A lo largo de la historia, los Ejércitos han trasladado a los civiles de las zonas en conflicto para evitar que el enemigo los utilice como elementos de apoyo logístico. Algunos contemporáneos estadounidenses, entre ellos el oficial naval y erudito French Ensor Chadwick, sostenían que la reconcentración no era excepcional y que se atenía a las leyes de guerra tal y como se entendían en la década de 1890[5]. En 1902, el Gobierno de Estados Unidos, tras considerar el asunto detenidamente y a la luz de su propia guerra contrainsurgente en Filipinas, llegó a la conclusión de que la reconcentración de Weyler en Cuba no había violado, después de todo, las prácticas militares aceptadas[6]. Dejando a un lado lo que indiquen estas declaraciones acerca de las normas aceptables en la guerra, Chadwick y el Gobierno de Estados Unidos tenían razón: la reconcentración no era nada nuevo. Estados Unidos la había practicado en sus guerras con los nativos norteamericanos al encerrarlos en reservas. Y Weyler, como se ha visto, ya había ordenado el realojo de civiles en Filipinas de 1888 a 1891.

Los términos «concentración» y «reconcentración» se usaron de manera indistinta en Cuba, y su significado estuvo claro mucho antes del 16 de febrero de 1896. De hecho, no es necesario ir a lugares tan lejanos como Estados Unidos o Filipinas para buscar antecedentes de la reconcentración. La misma reubicación deliberada de civiles se había producido en Cuba durante la Guerra de los Diez Años[7]. En aquel conflicto, los insurgentes también habían elegido como objetivos las plantaciones, ranchos y granjas. En 1870, habían logrado perturbar tanto la agricultura, e incendiar tantas aldeas y granjas en el oriente de Cuba, que se produjo un problema alarmante con los refugiados[8]. «Sabido es de todos», escribía el gobernador de Puerto Príncipe el 26 de abril de 1870, «que los insurrectos no sólo se han declarado enemigos de la patria, sino también de la propiedad, destruyendo cuanto encuentran a su paso». El resultado era que «multitud de familias» del campo, «se acojen al amparo que les prestan nuestros destacamentos», y buscaron cobijo en las ciudades y pueblos españoles, donde se encontraron «en el mayor estado de miseria» y carentes de «todo recurso para buscar medios de subsistencia». La situación requería una intervención creativa del Gobierno para rescatar a los refugiados y restaurar la economía. Esto se parecía mucho a una guerra total, donde el capitán general tendría que dedicarse «a crear nuevos elementos de producción» con igual energía que a la campaña militar. Para hacerlo posible, a las autoridades de la Cuba oriental se les dio vía libre para poner en marcha algunas medidas radicales, entre ellas la incautación de propiedades privadas —en especial si estaban sin cultivar— para crear zonas de cultivo que se cedían temporalmente a los refugiados. En el campo insurrecto también se tomaron medidas similares. Estas disposiciones pretendían salvar vidas, pero también eran oportunas desde un punto de vista político y militar. Resultaba necesario convencer a los reconcentrados de que, si permanecían fieles al régimen español, no se iban a encontrar «peor que en el monte». Una gestión adecuada de la crisis de los refugiados podía servir como antídoto contra la revolución tanto como una victoria militar sobre los insurgentes, pero, para conseguirlo, el Ejército español tendría que trasladar a los refugiados a ciudades españolas provistas de barracones y adecuadamente fortificadas, y también reservar terreno para este fin. Inevitablemente, esto introducía un elemento de fuerza en el plan[9].

El plan de 1870 nunca llegó a implantarse de forma sistemática, así que su existencia es poco conocida. Weyler, sin embargo, sabía de él, ya que lo cita en sus memorias[10]. Asimismo, debemos recordar que, en 1870, Weyler se encontraba combatiendo en Puerto Príncipe, la posición ideal para observar cómo funcionaba la reconcentración, y se valió de esta experiencia cuando ordenó la reconcentración en 1896 y 1897. La valoración que, en ocasiones, se ha hecho de Weyler como «el único general español en aportar algo novedoso en dos siglos» es, en consecuencia, inexacta, pues la reconcentración tuvo muchos artífices[11].

Uno de ellos era Arsenio Martínez Campos, que, como hemos visto, ya usaba la palabra «reconcentración» en una carta enviada en julio de 1895. Sostenía que sus «creencias superiores» le impedían realojar a la población de manera forzosa, por muy necesario que fuera para la victoria, si bien estos escrúpulos morales no fueron un obstáculo para recomendar a Weyler para el trabajo sucio. Con todo, contradiciendo su promesa anterior de no hacer la guerra contra los civiles, el 4 de noviembre de 1895, Martínez Campos emitió órdenes directas a los comandantes de la región acerca del asunto de la reconcentración. En estas directivas, el capitán general indicaba que la práctica insurgente del realojo forzoso de los civiles en zonas rurales fuera del alcance de los españoles confería «un carácter especial» a la guerra, al producir el efecto contrario: «la concentración en los poblados de una porción de habitantes pacíficos» cuando éstos huían de la justicia revolucionaria. Este flujo de refugiados hacia las ciudades había provocado una crisis. «Es claro», continúa Martínez Campos, que esto «nos impone la penosa carga de alimentarlos cuando carezcan de recursos, porque no podemos abandonar al hambre y a la miseria a pacíficos ciudadanos». El «deber ineludible de humanidad y de gobierno» era proporcionar ayuda y, para ello, el Ejército tenía que asegurarse de «que las concentraciones a que obliga el enemigo se verifiquen en los poblados que tengan guarnición y estén en la línea férrea». Esto, a su vez, requería que las tropas españolas dirigieran a los refugiados a los lugares adecuados; lo cual, de nuevo, implicaba el uso de la fuerza.

Martínez Campos prometió que, una vez que los reconcentrados quedaran realojados, el gobierno cuidaría de ellos, pero él por sí solo no podía acometer esta ingente tarea. Por un lado, carecía de los recursos necesarios, y por otro, sería necesario organizar caravanas para transportar provisiones que, a su vez, podían convertirse también en objetivos para los insurgentes. En consecuencia, los reconcentrados tendrían que satisfacer ellos mismos la mayor parte de sus necesidades. Martínez Campos ordenó a los funcionarios militares y civiles que facilitaran el acceso de los refugiados a «todos los terrenos incultos» que se encontraran cerca de ciudades con guarnición, «ya sean del municipio, ya de particulares». Estos terrenos serían divididos «en porciones para que sean labrados y aprovechados por los emigrantes», a los que se proporcionarían herramientas y cualquier otra ayuda que pudieran necesitar. Martínez Campos envió copias de esta orden a los Ministerios de la Guerra y de Ultramar para su aprobación, que obtuvo el 29 de noviembre. Nunca llegó a ejecutar el plan porque le quedaba poco para ser relevado, pero está claro que todos los elementos de la reconcentración estaban ya delineados antes siquiera de que Weyler hubiera sido nombrado capitán general de Cuba[12].

La crisis de los refugiados que los españoles afrontaron ya en el verano de 1895 nos recuerda, asimismo, que el Ejército Libertador cubano también hizo uso de la reconcentración. Las tropas cubanas expulsaban a las personas que vivían cerca de ciudades y caminos bajo control español y confiscaban sus bienes para que los españoles no pudieran utilizarlos en su beneficio. Algunos cooperaron con esta «desconcentración» y se unieron a la insurrección, pero la mayoría buscaba el amparo de los españoles. El alcance e intensidad de la crisis de los refugiados provocada por el Ejército Libertador está bien documentada en los diarios y en la correspondencia de cubanos y españoles, y debe tenerse en cuenta como un antecedente e, incluso, un motivo para la reconcentración de Weyler[13].

El veterano cubano Serafín Espinosa recordaba que el Ejército Libertador confiscaba o destruía propiedades donde quiera que se encontrase, de forma que «los labradores de la tierra nada podían tener como suyo». Esto obligaba a todo el mundo, pero especialmente a mujeres y niños, a huir hacia las ciudades, y convertía la Cuba libre en un lugar sombrío para los que se quedaban. Los hombres, al menos, tenían la opción de unirse a la insurrección, pero las mujeres y los niños no podían más que convertirse en reconcentrados[14].

El proceso fue más allá en Pinar del Río, adonde Maceo había llegado en enero de 1896, incendiando la mitad de las poblaciones, como hemos visto anteriormente. Juan Álvarez, uno de los comandantes de la compañía de Maceo, dejó constancia de sus impresiones de la provincia tras esta orgía de destrucción. Las zonas rurales se habían despoblado, las casas estaban vacías, las cosechas desatendidas y el ganado abandonado a causa de la huida de los campesinos ante el avance de Maceo. Álvarez dedicó mucho tiempo a incendiar casas que habían quedado vacías en los idílicos tiempos de la invasión de enero de 1896. Incendiar casas vacías no parecía excesivamente duro; sus propietarios, después de todo, se habían «ido a las ciudades con los soldados». A veces, no obstante, Álvarez escogía viviendas que aún estaban ocupadas. Incendió, por ejemplo, cuarenta de ellas en los alrededores de Luis Lazo, obligando a sus ocupantes a huir a la ciudad. La frontera entre la Cuba insurgente y la Cuba española discurría a lo largo de las afueras de Luis Lazo y cientos de lugares parecidos. El objetivo de los insurgentes era convertir estas tierras fronterizas en lugares calcinados y yermos que separaran las dos Cubas —la urbana y colonial y la rural y republicana— sin ningún espacio intermedio entre ellas. Cuando Álvarez no estaba incendiando casas, estaba reuniendo ganado para restarles recursos a los españoles. Los animales se habían quedado atrás, pero sus propietarios podrían volver con tropas para reclamarlos, así que lo mejor era llevárselos, o incluso matarlos, antes de que tal cosa ocurriera. De esta forma, los primeros reconcentrados perdieron un ganado que les habría servido como alimento en sus penosas circunstancias y llegaron a las ciudades españolas totalmente dependientes de la caridad.

Esto que detalla Álvarez en sus informes de Pinar del Río se reproduciría en todas partes. El teniente coronel Gerardo Machado dedicaba su escuadrón de caballería a reunir animales, «sin tener consideración con los que posean los pacíficos», ya que éstos habían estado vendiendo ganado, así como leche, huevos y otros alimentos a las ciudades. Se requisaban incluso cabras y gallinas, y todo se llevaba a las montañas o se sacrificaba en el lugar[15]. Esteban Montejo recuerda que a lo que más se dedicó en la guerra fue a capturar y sacrificar animales, especialmente cerdos, durante la noche. «Íbamos a caballo, y a caballo cogíamos los cochinos, que eran bastante jíbaros. Andaban sueltos. No los tenían para cebar. Le caíamos atrás al primero que veíamos. Para nosotros eso era un juego y, desde arriba del caballo, después que lo habíamos cansado, le dábamos un machetazo fuerte en una pata. La pata volaba y el cochino no podía seguir corriendo. Nos tirábamos rapidísimos y lo agarrábamos por el cuello. Lo malo de eso era que el cochino sangraba y chillaba mucho»[16]. En un abrir y cerrar de ojos, como observaron aquellos que visitaron Cuba entonces, no quedó ni un cerdo en el campo… ni vacas, mulas, caballos, perros, gatos ni, finalmente, personas.

Los refugiados llegaban a las ciudades no sólo despojados de sus animales, sino también sin semillas, herramientas, ropa ni dinero. En zonas donde la presencia insurgente era importante, la mayor parte de los reconcentrados eran mujeres y niños, ya que los hombres se encontraban con los insurrectos, o con los españoles como voluntarios o contraguerrilla. La división del trabajo en Cuba, como en muchas otras comunidades campesinas, confería su cometido a cada sexo: los hombres realizaban trabajos asalariados fuera de casa y se encargaban de la labranza, mientras que las mujeres se ocupaban de los animales y los huertos de las casas. En consecuencia, la destrucción y confiscación del ganado y de las casas separaba a las mujeres de sus medios tradicionales de subsistencia. Cuando éstas llegaban a las ciudades españolas, los funcionarios locales podían asignarles tierras que labrar, pero no estaban acostumbradas al arado y tampoco disponían de animales de tiro. Esto se traducía en la lamentable situación de las mujeres y sus hijos, harapientos y con hambre, rastrillando con palos la dura tierra en un inútil intento de preparar el terreno para la siembra. En enero de 1896, la situación se había deteriorado tanto que Martínez Campos pidió a sus oficiales y soldados que ayudaran con su trabajo y parte de su paga a estas desdichadas mujeres y niños. Fue un gesto inane, ya que casi nadie se presentó voluntario para este altruista cometido, pero refleja el alcance que había tomado el problema de los reconcentrados antes de que Weyler entrara en escena[17].

Los insurgentes impusieron su propia desconcentración de civiles durante todo el conflicto, intentando contrarrestar la de Weyler. En el verano de 1896, Máximo Gómez pudo ver cómo se violaba su prohibición de comerciar con las ciudades españolas si el Ejército Libertador no la hacía valer por la fuerza. Los peores lugares eran Cascorro, Guaimaro y otras localidades a lo largo de la trocha Júcaro-Morón. «En esos pueblos», escribía Gómez al secretario de la Guerra, «sus habitantes consumen muy buena y abundante carne y viveres del país, y eso tiene que entrar de sus alrededores»[18]. A veces, parece que incluso los funcionarios revolucionarios rompían el bloqueo, por simpatía hacia los hambrientos habitantes de las ciudades o por beneficiarse de los altos precios que alcanzaba cualquier producto en el mercado[19]. Estas prácticas, decía Gómez, tenían que acabar. En consecuencia, ordenó que «todas las familias que vivieran cerca de los poblados enemigos» y que estuvieran «justificando su situación» con la excusa de tener que enviar comida para garantizar la supervivencia de sus relaciones con la ciudad, debían ser sacados de allí. Las unidades del Ejército Libertador debían llevárselos e internarlos «a largas distancias» de sus hogares, para asegurar que perdieran «toda esperanza de relaciones pacíficas» con sus amigos y familiares de las ciudades, Gómez dispuso «también que se incendien sus casas». Y concluía: «Es necesario que al salir los españoles a campaña no encuentren más que el desierto y el vacío total a su alrededor»[20]. Los oficiales ordenaron a sus hombres que persiguieran «con la mayor severidad a los que sostengan aquel tráfico y comercio» con las ciudades españolas. No hace falta decir que estas medidas crearon las condiciones para una hambruna y una miseria generalizadas y produjeron un río de refugiados caminando hacia las ciudades[21].

Como hemos visto, Gómez y Maceo nunca consideraron que la función del Ejército Libertador fuera derrotar a las tropas españolas. Por el contrario, su objetivo prioritario había sido siempre el control de los recursos del campo y el bloqueo de las ciudades españolas. Esta estrategia tenía mucho sentido en el contexto de la economía cubana. La logística necesaria para llevar alimentos a los mercados se complicaba en gran parte de Cuba por el hecho de que grandes extensiones de tierra se habían dedicado a una única cosecha —azúcar o tabaco—, lo que implicaba una producción insuficiente de alimentos básicos y que se necesitara recurrir al suministro de provisiones por parte de productores relativamente distantes. En consecuencia, las ciudades eran más fáciles de bloquear. En los días anteriores a la llegada de Weyler, los insurgentes habían cabalgado «hasta las mismas puertas de La Habana» para evitar que entraran alimentos en la ciudad[22]. En la ciudad de Pinar del Río, alrededor de la cual los insurrectos de Maceo eran especialmente numerosos, los verduleros y los lecheros llegaron a ser una «especie en peligro de extinción» a principios de la primavera de 1896: eran ahorcados por el Ejército Libertador, como a cualquier otro civil que intentara introducir alimentos en la capital de la provincia[23]. En abril de 1896, Maceo ordenó la destrucción de todas las vallas en Pinar de Río, con la esperanza de evitar el cercado de un ganado que más adelante pudiera llevarse hasta las hambrientas ciudades[24]. Incluso ya en 1896 y 1897, cuando el Ejército Libertador había perdido la capacidad de hacer algo estrictamente militar, conservaron siempre el poder de interrumpir el trasiego de productos hacia las ciudades españolas, y cumplieron de esta manera con la misión principal.

Esta forma de guerra convertía inmediatamente los alimentos en un bien escaso, con lo que el problema de la supervivencia se hacía realmente serio. Un corresponsal del Times de Londres comentaba el atroz problema del hambre en la región de La Habana ya en la primavera de 1896, de nuevo, antes de la llegada de la reconcentración oficial:

Pero los intentos de ayuda que llegaban desde el exterior sólo encontraban obstáculos. Por ejemplo, a principios de 1898, la goleta británica J.W. Durant intentó desembarcar diez barriles de maíz, pero los funcionarios de aduanas exigían una tasa y el maíz tuvo que quedarse en el barco. Fitzhugh Lee, cónsul de Estados Unidos en la Habana, presentó una protesta oficial a Ramón Blanco, el hombre que había sustituido a Weyler en el otoño de 1897, y finalmente el maíz fue descargado[26]. Entretanto, el Congreso español seguía debatiendo qué hacer para solucionar el problema del hambre en Cuba. ¿Podría la reducción de aranceles ayudar a los realmente indigentes? ¿Era una humillación aceptar la ayuda estadounidense? ¿No equivalía eso a admitir que España era incapaz de gobernar Cuba sin la ayuda del coloso norteamericano? ¿Llegaría este grano barato a manos de los insurgentes? Pero, mientras en Madrid se debatían estas cuestiones, el hambre de los cubanos se hacía más acuciante a medida que se endurecía el bloqueo de las ciudades por parte del Ejército Libertador.

Se suponía que este bloqueo debía ser total, y Gómez se ponía furioso cuando se hacían excepciones. En la práctica, los funcionarios cubanos cerraban a veces los ojos ante los infractores o permitían que pasaran ciertos artículos básicos como los huevos[27]. Los comandantes de las unidades, más en contacto con las condiciones locales que Gómez, dejaban que los «individuos que están con nosotros y tienen sus familias en el pueblo» introdujeran allí comida para ellos. Con permisos adecuadamente firmados, se les permitía entregar a sus familiares directos cuanta carne y vegetales pudieran «caber en un seronsito fino que cargue el caballo que monta». Esta restricción aseguraba que ningún alimento fuera a parar a elementos proespañoles. Con todo, estos actos humanitarios constituían meros gestos simbólicos. El embargo sobre el comercio siguió siendo un aspecto fundamental de la estrategia de Gómez, y ya hemos visto cómo actuaba el general contra aquellos funcionarios cubanos o neutrales que comerciaban con las ciudades. De hecho, oficialmente, la república en armas exigía la destrucción de todas las propiedades cercanas a las ciudades y reiteró en repetidas ocasiones su posición de que la pena por «la introducción a las poblaciones de todo artículo» era la muerte. El registro de los juicios contra los infractores muestra lo sumaria que podía ser la justicia con los traficantes de alimentos[28]. El sistema era cruel, pero negar a los habitantes de las ciudades el acceso a los productos del campo constituía uno de los pilares de la estrategia cubana.

Una vez que Weyler impuso la reconcentración, las ciudades desarrollaron nuevas zonas de cultivo para alimentar a los refugiados. Esta situación era un nuevo desafío para la insurgencia. Ahora tenían que sabotear esos cultivos cerca de las ciudades. El asalto insurgente a estas nuevas zonas de cultivo tenía una doble finalidad: por un lado mataba de hambre a los españoles y a sus aliados cubanos, y por otro proporcionaba al Ejército Libertador el avituallamiento que tanto necesitaba. La administración civil de los insurgentes, los prefectos y subprefectos de la república en armas, hacían lo que podían para montar sus propias granjas y proporcionar alimento al Ejército Libertador. En el este, el sistema tuvo un éxito razonable[29]. En occidente, por el contrario, en 1897, los españoles y las guerrillas leales habían destruido las prefecturas y la producción de alimentos del Ejército cubano, así que las tropas dependían de lo que robaran en las zonas de cultivo destinadas a los reconcentrados[30]. De hecho, las fuerzas cubanas habían empezado incluso a robar en sus propias zonas de cultivo. El 26 de agosto de 1897, Andrés Rodríguez, un prefecto de la insurgencia de la ciudad de Higuanojo, escribía al teniente coronel Rafael Soriz para quejarse del comportamiento de las tropas cubanas en la zona. Habían sido dispersados y se habían convertido en simples bandidos que asaltaban las cosechas y el ganado sin ningún control. Rodríguez escribía: «Me tomo la libertad de manifestarle que creo muy conveniente [que] mande Vd. una comisión de regular número y con carácter enérgico para que recojan individuos del General José María Rodríguez y del General Quintín Banderas que no son nada útiles en esta zona y sí perjudiciales»[31].

La dependencia de la insurgencia cubana respecto de las zonas de cultivo de los reconcentrados había llegado a ser tal que la derrota de los españoles a manos de los estadounidenses en 1898 constituyó un serio problema para el ejército cubano en este sentido. Tal y como observaba Mayía Rodríguez en agosto de 1898, la paz había hecho prácticamente imposible el avituallamiento de las tropas, para las cuales «hasta el presente, su alimentación ha dependido de las zonas enemigas». El fin de las hostilidades tuvo como consecuencia el quitar «a las fuerzas de nuestro ejército el medio peculiar de atender a su subsistencia» y amenazaba con matar de hambre a los dispersos restos del Ejército Libertador[32].

Incluso en oriente, donde el sistema de prefecturas se había desarrollado más sólidamente, el Primero y el Segundo ejército se encontraron con este problema. Como en el oeste, los reconcentrados habían establecido zonas de cultivo y los insurgentes se vieron obligados a sobrevivir requisando en ellas lo que podían. El sistema funcionó mientras la guerra seguía su curso pero, cuando Estados Unidos forzó un acuerdo de paz, surgieron los problemas. A finales del verano de 1898, el general de división Jesús Rabí, al mando del Segundo Cuerpo en torno a Manzanillo, se quejaba de que sus hombres estaban hambrientos debido a que los términos de la paz con España les impedían el robo del ganado de las ciudades. De hecho, un gran número de soldados desertaba diariamente a causa del hambre provocada por la paz[33].

En 1897, cuando Weyler empezaba a desplazar su centro de operaciones hacia el este, los insurgentes intensificaron su campaña de destrucción de las casas y las granjas de los «pacíficos» que vivían cerca de los centros dominados por los españoles en la Cuba oriental. En enero de 1897, Juan Castro, capitán en el puesto español de Cabaiguán, junto a la trocha oriental, comunicaba a su comandante de división que en aquellos días se estaban presentando allí muchos pacíficos campesinos buscando protección. ¿Qué es lo que debía hacer?, preguntaba. Los refugiados le decían que los insurgentes les habían quitado sus pases y los documentos que les habían dado los españoles identificándoles como personas neutrales; les habían dicho que tenían que abandonar sus hogares y unirse a la rebelión, y que si no lo hacían se les confiscarían todas sus propiedades y la seguridad de sus familias se vería amenazada[34]. Lo mismo que Gómez y Maceo habían obligado a hacer en la Cuba occidental, estaba pasando ahora en el este. Por supuesto, una gran cantidad de nuevos refugiados acudieron a Cabaiguán y a otras ciudades de la Cuba centro-oriental. La respuesta de Weyler fue anunciar su propia reconcentración en el este, en la primavera de 1897. Ahora las ciudades del este se habían convertido en lo que hacía mucho que eran las del oeste: centros de refugiados acosados por el hambre. Todo esto produjo una bien justificada protesta en todo el mundo contra estos métodos de hacer la guerra, pero toda la culpa fue a parar a Weyler, mientras que la participación de los insurgentes en la reconcentración pasó inadvertida para la mayor parte del mundo.

El Gobierno Provisional, no obstante, se daba cuenta de esto y se opuso a algunas de las exigencias más estrictas de Gómez. En el otoño de 1896, el secretario del Exterior, Rafael Portuondo, pedía a Gómez que permitiera la entrada de comida para los civiles. Gómez rechazó no sólo esta propuesta de Portuondo, sino también su autoridad para inmiscuirse en ese tipo de asuntos. Esta disputa se agravó tanto que, el 8 de diciembre de 1896, el Gobierno Provisional obligó a Gómez a dimitir como comandante en jefe y fue sustituido por Antonio Maceo. En una carta formal a sus compañeros de gabinete, Portuondo recomendaba aceptar la dimisión de Gómez. «Entiendo que debe aceptársele», el retiro a Gómez, escribía, «porque son muchas las cargas fundadas que contra él existen», y de ellas tenía el Gobierno «perfecto conocimiento». Peor aún, era algo sabido por todo el país. El pueblo «vejado en su dignidad», había empezado a «revolverse contra aquel en quien cree ver aspiraciones a la dictadura». De ahí que resultara «conveniente para la salud de la patria aprovechar» la oferta de dimisión de Gómez y apartarle «de manera suave» para «satisfacerse a esa opinión pública que de otra manera exigiera tal vez su caída violenta.»[35]. Gómez y el Gobierno habían tenido problemas en el pasado, pero ésta era una crisis más grave. Si Maceo no hubiera muerto poco después de la dimisión de Gómez, es muy posible que al viejo caudillo se le hubieran exigido cuentas por su trato a los civiles.

Weyler tenía mucho que decir respecto al tema de la reconcentración. El 30 de diciembre de 1897, después de haber sido relevado del mando y de que su nombre se asociara a una crueldad genocida, redactó una defensa que merece citarse con cierta extensión:

«Las órdenes que dicté relativas a la concentración de los campesinos, en zonas de cultivo, no pudieron horrorizar a la opinión universal porque nada tuvieron de crueles. Fueron medidas impuestas, y sólo en ciertos territorios, por las necesidades de la guerra y encaminadas a privar al enemigo de los recursos de todo género que esos campesinos les facilitan, voluntariamente unas veces y obligados otras por las amenazas y la violencia. Estos recursos han sido para los insurrectos de importancia extrema. Consisten en el cultivo de los frutos y en el cuidado de los ganados con que se aprovisionan y alimentan; el empleo de los prácticos locales que les guían; en la utilización de las noticias que dirigen sus operaciones y en el uso de los espías que descubren y anulan los movimientos de nuestras columnas».

«[…] la reconcentración en ciertas zonas se hizo en virtud de órdenes mías […] En otros territorios la reconcentración se produjo por el movimiento libre y espontáneo de la población rural fugitiva ante el incendio de los pueblos que las partidas amenazaban. Aquellos habitantes al refugiarse en nuestros campamentos fueron siempre socorridos en su espantosa miseria, con alimentos y raciones que el Estado ha satisfecho, y asistidos en sus enfermedades y epidemias por los médicos de nuestros batallones y hospitales. En abril y mayo de mil ochocientos noventa y seis, al penetrar por vez primera las columnas españolas en las zonas tabacaleras de Vuelta Abajo, más de quince mil almas se cogieron y concentraron voluntariamente en nuestras estaciones del litoral, cuando totalmente destruidos los poblados y villas del interior por la tea de las negradas insurrectas, se hallaban convertidas aquellas aglomeraciones humanas en grupos errantes y miserables que vagaban por los campos, dejando marcada la huella trágica de su camino por regueros de cadáveres de niños, mujeres y ancianos»[36].

Ningún juicio, por supuesto, puede ser más parcial que el de Weyler. Cualquier cosa que dijera o escribiera acerca de lo que llamaba «las negradas insurrectas» de Cuba debe verse con escepticismo. De todos modos, y a la vista de lo que sabemos por otras fuentes acerca de los antecedentes de la reconcentración y de la participación de los insurgentes en ésta, es evidente que algunos elementos del análisis de Weyler son correctos. No es un atenuante para su responsabilidad reconocer que existían, también, otros responsables. Cuando Weyler llegó a Cuba, ciertos lugares como Luis Lazo y su interior ya habían sido transformados por la guerra. Sus habitantes se habían visto obligados a elegir: dirigirse hacia las colinas con los insurgentes o huir a las zonas controlada por los españoles. Los que elegían esta última opción se convertían en tutelados del Estado español. Esto beneficiaba a Gómez, ya que los refugiados constituían un problema para los españoles, menoscabando sus recursos y ofreciendo ante la prensa mundial un espantoso espectáculo de hambre y muerte. Era así como los depauperados refugiados contribuían a la liberación nacional. Gómez y Maceo, como Weyler, no hacían la guerra con actos de altruismo hacia el enemigo, y no hay por qué esperar de ellos un comportamiento más humanitario que el de los españoles. No se trataba de un juego en el que los soldados que luchaban para liberar Cuba de los españoles pudieran permitirse ser magnánimos.

Entre los diferentes responsables de la reconcentración se encontraban los oficiales españoles y los voluntarios cubanos que luchaban por España y que a principios de 1896, sin indicaciones de Weyler al respecto, obligaban a los refugiados a huir a las ciudades de la Cuba occidental. Los españoles interpretaban esto como «ayuda» o «protección» de los civiles. Los telegramas militares del periodo contienen frases como «Envío columna proteger familias», «Regresaron ahora con familias» o «Regresaron 7 noche con familias que protegieron y sin novedad»[37]. El general Álvaro Suárez Valdés escribía a Weyler para informarle del envío de una columna a la zona de Consolación del Sur para «auxiliar la reconcentración de familias que deseaban pasar a aquel poblado por haber quedado sin casa ni hogar». Suárez Valdés se lamentaba de no poder acoger a todos los campesinos que necesitaban protección, pero no disponía de la suficiente caballería como para perseguir a las «partiditas enemigas que continúan molestando a las gentes del campo». En esta situación, estaba claro que el número de refugiados iba a aumentar progresivamente. Afluían sin cesar a la ciudad de Pinar del Río y él no podía detener un proceso que amenazaba con hacer insoportable la vida en la capital. La carta tiene fecha del 23 de marzo de 1896, siete meses antes de que Weyler impusiera la reconcentración en Pinar del Río[38].

De hecho, resulta curioso que Weyler esperara tanto para emitir la orden formal de reconcentración en la Cuba occidental. Para explicar esto es necesario prestar atención a la cronología. Gómez abandonó la parte occidental de Cuba en mayo de 1896 y se retiró a las montañas de Pinar del Río a finales de la primavera y durante el verano. En el tiempo que duró este descanso, los refugiados comenzaron a volver sus casas y abandonaron la reconcentración. Las provisiones que antes interceptaban los insurgentes ahora empezaban a llegar a las ciudades del oeste. Además, ninguno de los bandos estaba llevando a cabo campaña alguna durante el verano, así que la situación no parecía requerir nuevos edictos de reconcentración. Todo esto cambió cuando mejoró el tiempo, en septiembre de 1896. El día 8 de ese mes, el incansable Three Friends desembarcó una expedición en la parte más occidental de la isla y Maceo volvió a la ofensiva casi de inmediato. El proceso de reconstrucción de la economía se detuvo y los refugiados volvieron a las ciudades. La única solución parecía ser dotar de un cierto método a esta afluencia de civiles y crear zonas de cultivo para su sustento. Esto explica la elección del momento para emitir la orden del 21 de octubre. Weyler promulga la orden de reconcentración en Pinar del Río como respuesta a la crisis de los refugiados y a la renovada amenaza militar de Maceo. En ese momento empezaba en serio el realojo de civiles y la destrucción de todo lo que dejaban tras de sí.

En unos pocos meses ocurriría lo mismo en La Habana, Matanzas y Santa Clara. En 1896, las tropas españolas, de nuevo sin una orden de reconcentración previa, habían comenzado a evacuar de las zonas rurales a todos los habitantes que no hubieran huido ya a las ciudades o a zonas bajo control insurgente. Las guerrillas de voluntarios alineadas con España se habían especializado en este tipo de operaciones. Una vez que habían evacuado una zona, destruían los cultivos y el ganado para que los insurgentes no pudieran aprovecharlos. Luis Díez del Corral indicaba que su unidad de voluntarios había pasado casi todo el tiempo localizando y destruyendo cosechas en la zona circundante a Minas Ricas, donde el Ejército Libertador disponía de granjas. De forma parecida, el «principal objetivo operativo» de las fuerzas del general Manuel Prats, que combatían en torno a la pantanosa península de Zapata, era «destruir las siembras hechas por el enemigo y […] recoger el ganado». Las formaciones de voluntarios renunciaban a estas misiones de localizar y destruir, en parte porque, con el derrumbe de la economía, dependían del botín para su propia supervivencia[39]. En cualquier caso, estas prácticas eran anteriores a la reconcentración formal que instauró Weyler en La Habana y Matanzas.

La reconcentración de Weyler debe verse, en consecuencia, como una respuesta a la guerra total que practicaba la insurgencia y a la reacción de su propio ejército ante ésta. La concentración era la imagen reflejada de la estrategia de Gómez: se había diseñado para negar a los insurgentes el acceso a los civiles y a sus recursos, pero no para atender las necesidades de los pobres refugiados que ya habían sido desplazados por Gómez y Maceo, aunque a Weyler y sus seguidores les gustara pensarlo. No había nada de humanitario en la reconcentración. Incluso las zonas de cultivo eran de más utilidad para los intereses de España que para los refugiados. Cada una de las órdenes de reconcentración iba acompañada de instrucciones detalladas relativas a las zonas de cultivo y, en estos detalles, se puede reconocer algo del modo de pensar de Weyler. La orden del 30 de enero de 1897, de aplicación en Santa Clara, incluía lo siguiente: «En cada una de las poblaciones fortificadas de la provincia de Santa Clara (Cinco Villas) se señalará una zona de cultivo […] con objeto de que los vecinos que ya había antes y las familias presentadas siembren viandas, exceptuándose de esta concesión […] aquéllas cuyo padre o esposo estén en la insurrección». La demarcación de la zona de cultivo se dejaba a un comité o junta compuesta por el comandante militar de la ciudad, el alcalde, el párroco y seis residentes con propiedades. Esta junta tenía facultades para obligar a la gente a cultivar la tierra de su jurisdicción. Los reconcentrados retendrían derechos de usufructo de las parcelas que se les habían asignado hasta seis meses después de la finalización de la guerra, para que no se vieran privados de este medio de vida de un día para otro. Los terrenos municipales se asignarían libremente, mientras que los privados se dividirían entre los refugiados, compensando a los terratenientes mediante un impuesto que gravaba todas las propiedades del municipio. La última condición rezaba: «No se podrá cobrar, a estos colonos durante el tiempo de la guerra, contribución ni otro impuesto de ninguna clase por el disfrute y cultivo de los solares»[40].

Hay varios puntos en estas instrucciones que merecen comentarse. En primer lugar, la negación de tierras y socorro para las familias vinculadas a los insurgentes hizo que la reconcentración de Weyler fuera más brutal de lo que él había previsto y llevado a cabo —al menos en parte— en oriente, en la década de 1870. De hecho, significó la pena de muerte para una parte de los refugiados.

En segundo lugar, la gestión de las zonas de cultivo se dejó en manos de las elites locales y no del Ejército. Esto eliminaba posibles conflictos con los dueños de las propiedades. En este tipo de guerras, puede suceder que las acciones militares causen perjuicios a la propiedad privada. Weyler estaba dispuesto a hacer y a sacrificar muchas cosas para que Cuba siguiera siendo española, pero no a ir tan lejos como nacionalizar los medios de producción o amenazar seriamente a los propietarios. El propósito del régimen español en Cuba era, ante todo, proteger un sistema de propiedad privada que había evolucionado a partir de la época esclavista, pero que mantenía grandes desigualdades. En este contexto, no sorprende que, entre la salvaguarda de la propiedad y la vida de los cubanos, Weyler se decantara por la primera.

En algunos aspectos, la ley era generosa, como, por ejemplo, en la prohibición de cobrar alquileres, impuestos y tarifas por el uso de la tierra o la ampliación de los derechos sobre la tierra durante seis meses, una vez finalizadas las hostilidades. Sin embargo, Weyler puso el control de las zonas de cultivo en manos de los propietarios locales, lo que reducía considerablemente las posibilidades de éxito en la aplicación de esta ley. Los funcionarios municipales, desbordados por la afluencia de refugiados, apenas podían reunir los recursos necesarios para construir alojamientos o proporcionar la ayuda prevista en el decreto de Weyler. Y por respetuoso que éste quisiera ser con la propiedad, fueron los vecinos con tierras quienes tuvieron que echar una mano a los campesinos refugiados. En esencia, un bando de un conflicto militar tenía que ocuparse caritativamente de personas sospechosas, con razón o no, de apoyar al enemigo.

Eso de «poner la otra mejilla» era ir demasiado lejos para algunos terratenientes, que controlaban la política municipal y tenían medios para resistirse a la aplicación del decreto. Las tropas reunían a la gente y la conducían a las ciudades, para luego constatar que los barracones prometidos para los refugiados no se habían construido. Los propietarios de los solares y edificios vacíos exigían dinero por cedérselos a los reconcentrados. Las juntas que supervisaban el plan seleccionaban para las zonas de cultivo los terrenos más yermos, y, normalmente, no eran suficientes. En la provincia de La Habana, por ejemplo, los funcionarios españoles comprobaron que sólo la quinta parte de los reconcentrados obtenían un terreno. Finalmente, el plan se llevó a cabo sin tener en cuenta el tiempo que requería su desarrollo; de hecho, éste se agotó casi de inmediato. El plan requería que gente hambrienta —la mayoría, mujeres y niños—, que no disponía de animales de tiro, preparara para el cultivo unos terrenos áridos, y que los hiciera productivos de un día para otro. Sólo alguien como Weyler, sin ningún conocimiento de agricultura y sin un interés real por el destino de los reconcentrados, podía esperar que un plan de estas características saliera bien dejando su aplicación en manos de las elites locales.

También hay que destacar la tercera disposición del plan de Weyler, que prohibía a los dueños de las tierras asignadas a los reconcentrados cobrar alquileres y cuotas por su uso, o que los municipios les hicieran pagar impuestos. Esta disposición, en sí misma positiva, sugiere que algo siniestro estaba teniendo lugar, y, ciertamente, los municipios cobraban cuotas a los refugiados, de tal manera que todas las propiedades que éstos habían logrado llevarse les eran confiscadas por los funcionarios a cambio de la «ayuda» que les prestaban.

Pero siempre hay excepciones a la regla. Los archivos administrativos indican que algunos municipios crearon zonas de cultivo que funcionaron. En el otoño de 1897, algunas estaban produciendo excedentes. Naturalmente, cuando los insurgentes sabían de la existencia de una zona de cultivo que iba bien, intentaban destruirla para mantener la presión del hambre en las ciudades. De igual manera que el ejército español no podía proteger el azúcar y el tabaco, tampoco podía defender algunas zonas de cultivo[41]. Para destruir cosechas no hacían falta grandes contingentes ni una compleja organización: hasta los restos del Ejército Libertador presentes en el oeste eran capaces de ello. Los diarios de los oficiales cubanos están llenos de referencias a quemas de cosechas plantadas por los refugiados durante 1897[42]. Sólo en las ciudades más grandes y con guarniciones de entidad se podían proteger los nuevos cultivos, pero, en estos casos, las mismas tropas españolas y sus aliados «gravaban» con impuestos a los reconcentrados para satisfacer sus propias y acuciantes necesidades.

Estos problemas no parecían preocupar en exceso a Weyler. De hecho, las zonas de cultivo se habían diseñado, sobre todo, para ahorrar dinero y tropas, y al menos para esto sí servían. Weyler proporcionaba algunas raciones a los refugiados, pero, en última instancia, el plan de las zonas de cultivo hacía responsable a los refugiados de su propia subsistencia. De esta forma, se libraba de responsabilidades a los españoles y se liberaban recursos para las tropas. Las zonas de cultivo también tenían la misión de suplir a las caravanas en el abastecimiento de las ciudades, evitando el riesgo de que éstas fueran asaltadas por los insurgentes, y ahorrándose su peligrosa y costosa protección.

Hay que tener en cuenta que la reconcentración fue siempre, y por encima de todo, un asunto militar. Apartar a los civiles que pudieran apoyar o informar a los cubanos era una estrategia razonable. Después del decreto de reconcentración del 21 de octubre de 1896, las tropas españolas barrieron Pinar del Río y trasladaron a todas las personas que quedaban en el campo a ciudades fuertemente controladas por las tropas españolas. Para entonces, de veinticinco municipios de Pinar del Río, nueve habían quedado prácticamente destruidos por los insurgentes. Más que dar cobijo a los refugiados, los creaba. Otros diez se encontraban en diferentes fases de reconstrucción y sólo podían admitir a unos pocos reconcentrados. Esta situación convirtió Artemisa —centro de operaciones de las fuerzas de la trocha occidental— en lugar de acogida de los reconcentrados, igual que Consolación del Norte y Bahía Honda en la costa norte, seguidas, en este orden, por Consolación del Sur, San Cristóbal y Mantua. La capital, Pinar del Río, aunque respetada por los insurgentes, nunca aceptó su cuota de refugiados. En cualquier caso, el éxito de la reconcentración fue uno de los motivos por los que Maceo tuvo que huir de Pinar del Río, en diciembre de 1896, incapaz ya de mantener un ejército en esta zona.

Nunca sabremos el número exacto de civiles cubanos que murieron durante la reconcentración. El político liberal español José Canalejas sostenía en 1897 que habían muerto cuatrocientos mil y que otros doscientos mil fallecerían probablemente antes de que se dejaran sentir los efectos de la política de Weyler. Ramón Blanco corroboró los datos de Canalejas y cifró en quinientos setenta mil los cubanos muertos en la guerra, sobre una población de 1.700.000 habitantes. Estas cifras, de ser ciertas, significarían que Weyler exterminó a un tercio del pueblo cubano, un porcentaje superior, proporcionalmente, a los muertos en Rusia en la Segunda Guerra Mundial, y una pérdida demográfica mayor que la que causó Pol Pot en Camboya. No obstante, las cifras de Canalejas y Blanco no son absolutamente fiables, puesto que ambos eran enemigos declarados de Weyler y Cánovas, y suministraron estos «datos» para desacreditar a sus predecesores conservadores y consolidar el poder, que en el otoño de 1897 se encontraba en manos de los liberales. Ninguno de ellos estaba realmente en posición de acceder a una información precisa sobre el tema de la reconcentración en el momento de publicar su informe[43].

Los cálculos estadounidenses también eran interesadamente exagerados. A medida que los influyentes ultrapatriotas norteamericanos incrementaban sus esfuerzos para convencer al público estadounidense de la conveniencia de una intervención en Cuba, Fitzhugh Lee informaba de la muerte de setenta y cinco mil reconcentrados, sólo en La Habana, y de que al menos trescientos mil habían fallecido en toda la isla. ¿Qué mejor razón para desplegar a las tropas estadounidenses en la zona[44]? Otras investigaciones norteamericanas concluían en resultados que coincidían con los de Lee. En 1897, el presidente McKinley solicita al ex congresista William J. Calhoun que examine las condiciones en Cuba. En junio, tras una visita de tres semanas a la isla, en la que no consulta ninguna fuente oficial, Calhoun publica un informe acorde con las cifras de Lee: los españoles habían realojado a quinientos mil civiles y trescientos mil ya habían muerto. Su descripción resultaba conmovedora: «He viajado en tren desde La Habana a Matanzas. Las zonas rurales fuera del alcance de los puestos españoles estaban prácticamente despobladas. Todas las casas han sido incendiadas, los bananos han sido talados, los campos de caña quemados y todo lo que tenga algo que ve con comida ha sido destruido […] No he visto una sola casa, hombre, mujer o niño, ni un caballo, ni una mula, ni siquiera un perro […] El campo está envuelto en la quietud de la muerte y el silencio de la desolación». Estas palabras se han citado a menudo, para hacer patente la responsabilidad de los españoles en la destrucción haciéndolas extensivas a toda la isla, no sólo a lo que veía Calhoun desde la ventanilla del tren. Pero, ciertamente, ésa fue la forma en la que los contemporáneos de Calhoun interpretaron la situación[45].

Las fuentes de Calhoun no están claras, pero, a partir de su informe, se podría llegar a la conclusión de que, en el momento en que la reconcentración finaliza —en noviembre de 1897—, el número de sus víctimas habría aumentado a bastante más de trescientos mil, aproximándose quizá a las cifras de los liberales españoles[46]. El 17 de marzo de 1898, después de cumplir con su misión de recogida de datos, el senador Redfield Proctor publicó un informe en el que describía con emotividad las dificultades de los reconcentrados y afirmaba que más de trescientos mil habían muerto, la misma cifra que Lee y Calhoum habían hecho circular. No es raro que estas misiones de «recogida de datos» se «busquen» unas a otras en lugar de investigar los hechos reales. Como veremos más adelante, el informe de Proctor sirvió para dar el empujón final a la declaración de guerra de Estados Unidos, pero no se basaba en nada sólido[47].

Los historiadores a menudo citan los hallazgos de Canalejas, Blanco, Lee, Calhoun y Proctor, aparentemente ignorantes de las limitaciones de estas fuentes históricas. El resultado es que unas cifras de muertos extraordinariamente altas —normalmente, entre trescientos mil y cuatrocientos mil— se han aceptado como veraces por algunos eruditos sólo porque se han repetido sin cesar[48]. Los datos censales, no obstante, prueban todo lo contrario. El censo de 1899, realizado por funcionarios estadounidenses, indica que en ese momento la población de Cuba era de 1.572.797 habitantes, en comparación con los 1.708.687 de 1895. Una simple operación aritmética nos indica que durante la guerra murieron o abandonaron Cuba 135.890 personas más las que nacieron o llegaron a la isla. Los demógrafos cubanos Juan Pérez de la Riva y Blanca Morejón, así como el historiador Julio Le Riverend, usaron estos datos del censo —si bien calcularon la cifra de 1.730.000 para la población de Cuba en 1895— y concluyeron que la pérdida de población fue de 157.203 personas. También adscriben todas estas muertes a la reconcentración, excluyendo las bajas de guerra, emigraciones, muertes por inanición y enfermedades no directamente atribuibles a la reconcentración. Le Riverend, todavía insatisfecho, «redondeó» hacia arriba el número resultante de muertes hasta las doscientas mil y las atribuyó todas a la reconcentración[49].

Si se puede redondear hacia arriba, se puede redondear hacia abajo. Algunos estudiosos, usando los mismos datos del censo, han reducido el número de muertes debidas a la reconcentración. Sostienen que hay que tener en cuenta la emigración desde Cuba durante la guerra, el menor crecimiento debido a la menor inmigración proveniente de España, y otras causas de pérdida de población. Considerando todos estos problemas, el historiador de la economía Jordi Maluquer de Motes ha propuesto una cifra entre 155.000 y 170.000 cubanos muertos a causa de la reconcentración. Éstos son los cálculos más cuidadosos hasta la fecha, teniendo en cuenta los datos del censo[50]. Pero estas cifras resultaban demasiado elevadas para otros historiadores. David Trask y Joseph Smith consideran que la cifra debe de estar más cerca de cien mil. Ivan Musicant opinaba que fueron noventa y cinco mil las víctimas civiles. El erudito cubano Tiburcio Pérez Castañeda llegaba en 1925 a la conclusión de que sólo eran noventa mil y, recientemente, Carmelo Mesa-Lago propuso la cifra de sesenta mil[51].

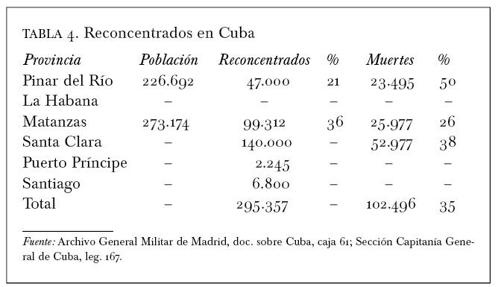

Desde luego, algo profundamente erróneo debe de haber en unas metodologías que llegan a conclusiones tan dispares. Por fortuna, existen datos en la documentación elaborada por los administradores a cargo del desmantelamiento de la reconcentración, desde noviembre de 1897 a enero de 1898, que pueden cotejarse con los del censo. El 28 de noviembre, Ramón Blanco, que acababa de sustituir a Weyler como capitán general de Cuba, envió un cuestionario a los gobernadores de las provincias. Lo que quería saber era: 1) ¿Cuántas personas habían sido reconcentradas en la provincia? 2) ¿Cuántos hombres, mujeres y niños seguían aún reconcentrados? 3) ¿Cuántos habían muerto? 4) ¿Cuáles eran las condiciones de los reconcentrados que quedaban? 5) ¿Qué medidas podían tomarse para ayudarles? La tabla 4 es una recopilación de los datos que los gobernadores enviaron a Blanco. Estos datos, aunque incompletos, ofrecen nueva información para el debate sobre la reconcentración[52].

Los gobernadores de Puerto Príncipe y Santiago no dieron datos sobre el número de muertos a causa de la reconcentración, pero calculaban que en Santiago sólo hubo 6.800 reconcentrados y 2.245 en Puerto Príncipe. Estos números son tan reducidos porque los españoles nunca aplicaron plenamente los decretos de reconcentración en el este. Ciertamente, muchas personas «huían» voluntariamente a las ciudades del este y es posible que escaparan al recuento oficial de reconcentrados, pero la situación de estas personas en Manzanillo y Santiago difiere considerablemente de sus iguales en lugares como La Habana y Matanzas. Nunca fueron tan numerosos y, en consecuencia, no estaban hacinados en enormes barracones, donde las enfermedades devastadoras como la malaria, la fiebre amarilla y el tifus causaban estragos. En un censo de 1907, se reflejaba un mayor porcentaje de niños entre diez y trece años en las dos provincias orientales que en el resto de Cuba, lo que indica que la gente había logrado sobrevivir a los años de guerra y habían tenido hijos en el este. Sin datos firmes, sólo podemos conjeturar, a partir del escaso número de reconcentrados oficiales, que la mortalidad en Santiago y Puerto Príncipe tuvo que ser bastante baja.

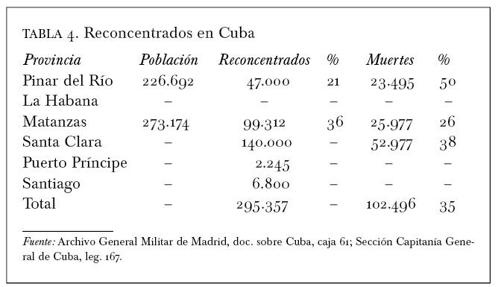

Muchas víctimas de la reconcentración eran niños, como el de esta imagen.

Fotografía usada con el permiso del Archivo Nacional de Cuba, La Habana.

Las cifras de Matanzas y, especialmente, de Pinar del Río, son las más fiables y útiles, ya que están desglosadas por municipios, edad, sexo y otras categorías analíticas. Esto es fruto del celo de los gobernadores provinciales Francisco de Armas y Fabio Freyre, que al parecer hicieron todo lo que pudieron por los reconcentrados.

En Pinar del Río, como en las demás localidades, la mortalidad más alta se produjo tras la reconcentración que finalizó oficialmente en noviembre 1897. Según Freyre, el número de reconcentrados alcanzó su máximo en noviembre, con 39.495 víctimas. Unos pocos meses después, quedaban menos de dieciséis mil. Freyre opinaba que la diferencia, 23.495, correspondía casi en su totalidad a personas fallecidas. Decía que era «un hecho indiscutible que la gran mayoría de esa masa de individuos ha sucumbido, sin que pueda hoy recogerse ninguna noticia oficial sobre las difunciones ocurridas, porque en la generalidad de los casos no se observó ninguna formalidad para las inhumaciones, que se verificaban a veces donde ocurrían las defunciones». Era «tan crecido […] el número de los que morían a diario» en el otoño de 1897, y la «indiferencias» ante su desaparición tan completa, que nunca se ha podido hallar una cifra precisa de fallecidos. En diciembre de 1897 y enero de 1898, sin embargo, Freyre sabía de la existencia de cinco mil personas enterradas en el cementerio. En una estimación aparte, documentó 47.000 reconcentrados en la provincia, cifra equivalente al veintiuno por ciento de la población de Pinar del Río. Si hemos de creer a Freyre, y no parece haber motivos para desconfiar de su investigación, más de la quinta parte de la población fue reconcentrada en Pinar del Río y al menos 23.495 personas murieron[53].

En La Habana, la reconcentración comenzó más tarde, pero con mayor intensidad. José Bruzón, gobernador de La Habana, envió un informe espeluznante acerca de las condiciones de los reconcentrados en la capital. Los fosos que rodeaban la ciudad vieja ofrecían un espectáculo aterrador: el Gobierno municipal los había cedido a los reconcentrados y allí vivían y morían a millares, entre cuerpos sin enterrar que eran presa de perros hambrientos y aves carroñeras. Pero, con todo lo mal que pudieran ir las cosas en la capital, Bruzón era consciente de que estaban mucho peor en otras ciudades. En 1897, muy pocos lugares se habían preocupado de crear las zonas de cultivo previstas. Bruzón opinaba que sólo una quinta parte de los reconcentrados podía acceder a estas tierras que, a falta de animales y herramientas, prácticamente cultivaban con sus manos desnudas. Calculaba que «miles» morían cada mes desde que había comenzado la reconcentración y que el setenta y cinco por ciento había muerto o vuelto al campo. Por otras fuentes, sabemos que en la provincia de La Habana se hallaban no menos de ciento veinte mil personas reconcentradas. Si el porcentaje de fallecidos fuera similar al índice de mortalidad de Pinar, Matanzas y Santa Clara, obtendríamos una cifra de cuarenta y dos mil muertos. Con todo, debido a que es una mera especulación, no hemos incluido esta cifra en la tabla. Los datos de Bruzón no son concluyentes.

Los datos de la provincia de Matanzas son los más completos y detallados e inspiran gran confianza. Francisco de Armas proporciona la cifra exacta de 25.977 muertos obtenida de los informes de las juntas locales responsables de los reconcentrados. Este número es aproximadamente un cuarto de las casi cien mil personas realojadas en ciudades y pueblos de Matanzas.

Por deprimentes que sean las cifras de Pinar, La Habana y Matanzas, ciertos factores relativos a la cronología de los combates limita en ellas la mortalidad. Weyler decreta la reconcentración en Pinar del Río en octubre de 1896, pero ésta no se impone hasta finales de año, especialmente tras la muerte de Maceo, en diciembre. Fue entonces, también, cuando se aplica en La Habana y Matanzas. Sólo unos pocos meses después, y especialmente en el verano de 1897, las fuerzas insurgentes fueron expulsadas de las tres provincias occidentales y, por lo tanto, no pudieron actuar contra las zonas de cultivo que alimentaban a los reconcentrados. Algunas ciudades incluso producían excedentes para el comercio local, algo que fue posible desde el momento en que las fuerzas españolas aseguraron las carreteras y las vías férreas, en la primavera y el verano de 1897. De hecho, en ciertas partes del oeste los reconcentrados estaban volviendo al campo antes incluso de la llegada de Blanco a La Habana, en octubre 1897. Las ciudades de Pinar del Río destruidas por los insurgentes habían sido reconstruidas o lo estaban siendo durante el verano de 1897, mientras que las plantaciones de tabaco habían vuelto al trabajo en la mayor parte de la provincia. En 1897, las plantaciones y los ingenios de La Habana y Matanzas, al menos aquéllos que no habían quedado totalmente destruidos por el Ejército Libertador, estaban activos nuevamente. En suma: por dañina que hubiera sido la reconcentración en estas provincias, la pacificación de la región y el comienzo de la recuperación económica redujeron algo la mortalidad.

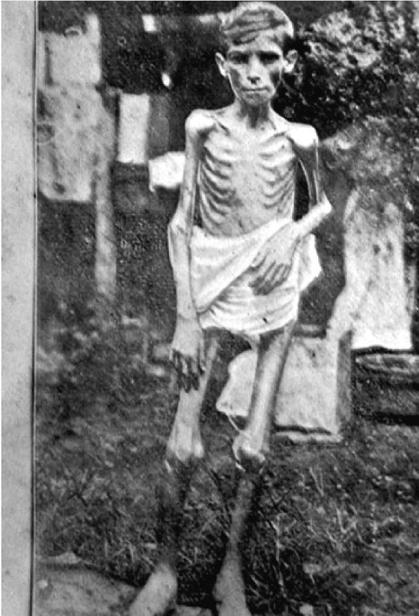

Muchas víctimas de la reconcentración fueron mujeres, como la de esta imagen, a las que la guerra obligó a vivir en ciudades españolas fortificadas y campos de concentración.

En el centro de la isla, en Santa Clara, la gente sufría incluso más que en el oeste. De los ciento cuarenta mil civiles que fueron reconcentrados, murieron más de cincuenta y tres mil, según el informe del gobernador de la provincia. Este alto porcentaje —el treinta y ocho por ciento— precisa de alguna explicación: Santa Clara pasa a ser «línea del frente» en 1897. A medida que las fuerzas españolas avanzan hacia el este, hacia la trocha Júcaro-Morón, iban imponiendo reconcentraciones en la retaguardia. Pero las zonas de cultivo no se podían preparar tan rápidamente ni defenderse bien en una provincia que aún se encontraba en litigio con los cubanos. En el este, menos desarrollado, los insurgentes controlaban la situación, mientras que los españoles dominaban el oeste. Santa Clara ocupaba una inestable y peligrosa zona intermedia que no controlaba ninguno de los bandos. Los civiles son siempre las víctimas en situaciones como ésta, y Santa Clara no fue la excepción. Por motivos que analizaremos en el capítulo siguiente, los seguidores conservadores de Weyler en España empezaron a perder el poder en agosto de 1897. Weyler supo entonces que sus días en Cuba estaban contados, pero, para desgracia de los habitantes de Santa Clara, los liberales españoles no formarían Gobierno hasta dos meses después y, entretanto, Weyler ejecutó la reconcentración con vigor renovado, decidido a completar la pacificación de la isla hasta donde pudiera antes de que lo relevaran. La destrucción de Santa Clara fue su despedida de Cuba.

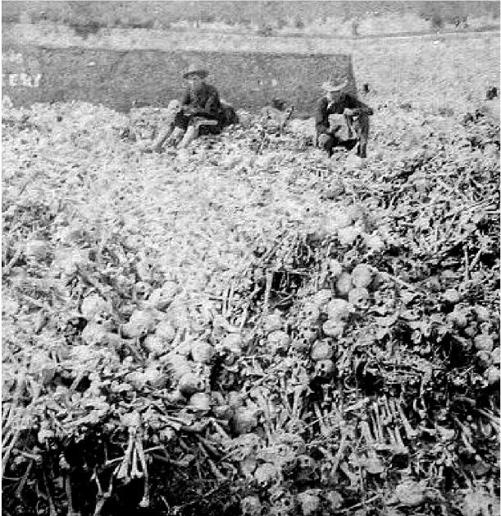

Durante la reconcentración murieron tantos civiles que resultaba imposible enterrar los cuerpos, como muestra esta alta pila de esqueletos.

Fotografía usada con el permiso del Archivo Nacional de Cuba, La Habana.

Como una paradoja más de esta guerra terrible, el mayor número de muertos como consecuencia de la reconcentración se produjo tras la marcha de Weyler, bajo el Gobierno liberal encargado de desmantelarla. Weyler había sido apartado de su puesto el 9 de octubre, pero Ramón Blanco no llegó a la Habana hasta el 31 de ese mismo mes. A esto siguió otro retraso de dos semanas, antes de que Blanco ordenara oficialmente el final de la reconcentración, el 13 de noviembre. Por el decreto de Blanco, granjeros, trabajadores del campo, artesanos y sus familias podían regresar a sus hogares. Además, Blanco, para proteger el regreso de los reconcentrados, vuelve a desplegar tropas españolas y voluntarios en las guarniciones de docenas de propiedades rurales y pueblos antes abandonados; creía que, con la insurrección reducida a sus bastiones originales de oriente, había llegado el momento de repoblar las zonas rurales de la Cuba occidental.

Pero devolver a los concentrados a las zonas rurales no resultó tan sencillo. La prueba es que, un año más tarde, en octubre de 1898, funcionarios militares estadounidenses se quejaban de que la reconcentración aún estaba en vigor[54]. Miles de personas enfermas y malnutridas, muchas de ellas viudas y huérfanos, no podían ser devueltas sin más a sus casas. Antes había que curarlas y darles de comer y después reintegrarlas a su vida anterior con algunas posibilidades de reconstruirla. Para gestionar esta transición, Blanco ordenó la creación de «juntas de protección» que se hicieran cargo de los reconcentrados. Cada municipio debía formar una junta de notables locales que administraría las raciones de emergencia y las medicinas, y supervisaría la construcción y reparación de hospitales y casas para los reconcentrados que no habían podido volver de inmediato a sus vidas anteriores.

El plan de Blanco de poner fin a la reconcentración tuvo poco éxito al principio, pues las «juntas de protección» no disponían de recursos suficientes. Las elites locales que formaban las juntas, incluso presumiendo que estuvieran dispuestas a emplear sus propios bienes para ayudar a los reconcentrados, habían quedado esquilmadas a lo largo de los casi tres años de guerra. De hecho, salvo en casos concretos, la gravedad de la crisis excluía las soluciones locales y La Habana tenía que proporcionar el dinero para gestionar la desconcentración. En noviembre, Blanco recibió un sinfín de cartas de queja acerca de las personas que morían en las calles mientras los fotógrafos estadounidenses sacaban fotografías de todo. La situación sólo podía cambiar si Blanco proporcionaba el dinero necesario.

Finalmente, el 23 de noviembre, Blanco recapacita y ordena un crédito de cien mil pesos para que se distribuyera en las provincias, pero esta medida no sólo llegó muy tarde, sino que el mismo Blanco la dificultó. Las juntas tenían que emitir unos justificantes de gastos tan detallados que ayudar a los reconcentrados se hacía casi imposible. En última instancia, Blanco repartió el crédito de forma mezquina, asignando partes del dinero a cada provincia el 29 de noviembre, pero reteniendo la mitad hasta el 23 de diciembre. Además, combinó esta asignación monetaria con un nueva carga: el Ejército dejaría de proporcionar raciones de emergencia, que hasta entonces habían sido la única fuente de alimentación para algunos reconcentrados. En lo sucesivo, todas las ayudas tendrían que proceder de las juntas y del uso que hicieran del subsidio de Blanco.

Uno de los mayores obstáculos para la desconcentración seguía siendo la insurgencia. Los cubanos se alarmaron cuando Blanco empezó a facilitar el retorno de los campesinos al campo. «Dado que el enemigo está tratando de permitir que los reconcentrados abandonen las ciudades y vuelvan al campo», rezaba una proclama, el Ejército Libertador tendría que ser más riguroso para hacer respetar el «sistema de guerra» impuesto por Gómez. No se debía permitir que la gente del campo se ausentara de sus lugares, a no ser que fuera para dirigirse a un campamento revolucionario. No podían volver a sus casas. Por el contrario, «los cabezas de familia y los hombres de más de dieciséis años de edad» deberían plantar cosechas en las zonas protegidas por la república en armas y, si se negaban, serían «expulsados» de la Cuba libre y devueltos a las ciudades. Si los españoles no imponían la reconcentración, lo harían los insurgentes[55].

La prensa estadounidense ofrecía a sus lectores una ración diaria del tema de los reconcentrados, con unos testimonios que hacían alarde de truculencia. El 17 de mayo de 1896, el corresponsal del New York World, James Creelman, intentaba satisfacer el morbo de sus lectores ante la miseria ajena de esta forma: «[…] sangre en los bordes de las carreteras, sangre en los campos, sangre a la vuelta de cada esquina, sangre, sangre, sangre. Ancianos, niños, desamparados e inválidos, todos ellos masacrados sin piedad [por los españoles]». Las historias del holocausto cubano gustaban a los estadounidenses, no sólo porque buscaran consuelo en la miseria de otros, sino también porque reforzaban el familiar estereotipo del español cruel, lascivo y perezoso, la antítesis histórica del ser austero y trabajador anglosajón, cuya misión era salvar a la humanidad[56]. La «leyenda negra» de España, heredada de las víctimas de su hegemonía de los siglos XVI y XVII, acusaba a los españoles de exaltados, fanáticos, perezosos, inconstantes y con una desaforada sed de sangre[57]. A medida que su imperio se resquebrajaba, España se iba convirtiendo en la quintaesencia de «nación agonizante», según la memorable frase de lord Salisbury; cada vez más caprichosa y peligrosa, como un león que envejece y que, orgulloso, no admite que ya no es el macho dominante[58]. Ésta era la España que sacrificaba niños y que hacía la guerra contra mujeres sin ningún tipo de miramientos. El World de Joseph Pulitzer advertía de que «hay una nueva Armenia a cien kilómetros de la costa americana», mientras el Times-Herald predecía una matanza continuada hasta que no quedara nadie en Cuba si Estados Unidos no intervenía, porque nunca habría un número de civiles muertos lo suficientemente alto como para aplacar «la sed de sangre inherente a los ciudadanos toreros de España»[59].

Estos escabrosos testimonios de la reconcentración, unidos al menor precio de los periódicos, y a la inclusión de más fotografías y tipografías muy llamativas, permitieron a Pulitzer aumentar las suscripciones al World de 400.000 ejemplares en 1895 a 822.804 en 1898. Con más énfasis aún, William Randolph Hearst empleó la misma técnica para aumentar la tirada de su New York Journal, de 150.000 en 1896 a casi 800.000 en 1898. Los principales diarios de Atlanta, Boston, Chicago, Nueva Orleans, San Luis, San Francisco, Washington y otras ciudades estadounidenses compraban y reimprimían lo que publicaba la llamada «prensa amarilla» en Nueva York. El resultado fue que, día tras día, los estadounidenses leían una historia interminable y despiadada del genocidio en Cuba. Hubiera sido muy difícil vivir en Estados Unidos y no tener una idea muy afianzada, si bien falsa, de la reconcentración.

A la prensa amarilla le encantaba acosar a Weyler. Era un objetivo fácil. Como un tirano arrogante, Weyler personificaba al español altanero. Su personalidad no estaba hecha para manejar las preguntas de la prensa y, cuando se le pedían declaraciones o explicaciones, lo más probable era que tuviera salidas destempladas y poco amables, como si intentara conservar su reputación de duro y cortante en las conversaciones. En el mejor de los casos, delataban su famoso donjuanismo, se reían de su escasa estatura, o le ponían apodos como el «general Casi Pacificada». En el peor de los casos, socavaban la seguridad del Estado español. El desagrado que le provocaban a Weyler los periodistas era conocido, y no es extraño que le pagaran esta aversión con la misma moneda.

Para ser justos con la prensa, Weyler hacía muy difícil obtener otra versión de los hechos que no fuera la cubana. Intentaba crear un apagón informativo imponiendo controles estrictos sobre las comunicaciones por telégrafo y restringiendo la presencia de periodistas que querían ver la guerra desde dentro. Con esta actitud, conseguía que al público estadounidense sólo llegara la versión cubana de los hechos. El puñado de reporteros que fue a Cuba para ver la guerra en primera línea tenía que buscar anfitriones cubanos. Periodistas como Grover Flint marchaban junto a Gómez, García o Maceo, y no con los españoles, en parte porque Weyler no les daba otra opción. Telegrafiaban sus crónicas sobre Cuba desde Jamaica o Florida, a partir de notas escritas a mano que sacaban a escondidas, ya que la censura española hacía imposible mandar los artículos directamente desde la isla, y lo que escribían reflejaba su frustración con la España oficial y el mejor trato que les daban los insurgentes. De esta manera, el control que Weyler pretendió ejercer sobre la prensa se volvió en su contra.

Lo que escribían los reporteros estadounidenses acerca de la reconcentración procedía principalmente de fuentes cubanas. Los patriotas cubanos no sólo eran excelentes guerrilleros, sino también consumados propagandistas. Los funcionarios del Gobierno Provisional proporcionaban información sobre los abusos españoles contra los derechos humanos a cualquiera que quisiera escuchar, especialmente a los periodistas. La parcialidad política de la información era evidente, pero esto a nadie parecía importarle. Pocos reporteros estadounidenses sabían español, y eran aún menos los que querían ir a Cuba. Con estas limitaciones, apenas podían seguir pistas o comprobar hechos con cierto rigor. La mayor parte enviaba cualquier noticia que les proporcionaran los agentes cubanos de la república en armas y se contentaban llamando a esto «periodismo». De hecho, muchos periodistas dependían de los despachos del llamado «club de los cacahuetes», donde Horatio Rubens, Tomás Estrada Palma y otros líderes cubanos de Nueva York emitían diariamente notas de prensa que detallaban las victorias cubanas y las atrocidades españolas[60].

Los funcionarios de la república en armas, tanto en Cuba como en Estados Unidos, habían comprendido el papel fundamental que jugarían la prensa y la opinión pública mundial en el resultado de la guerra, mientras que estaba claro que Weyler y el régimen español no lo habían hecho. Donde los cubanos parecían solícitos y dispuestos a hablar, Weyler se mostraba altanero y esquivo. Inevitablemente, fue la perspectiva cubana la que llegó a dominar la percepción del público respecto a la reconcentración en todo el mundo.

A veces, los propios periodistas eran miembros de la junta cubana en Nueva York. El Daily Inter-Ocean publicó un artículo de Salvador Cisneros-Betancourt en el que preguntaba a su audiencia estadounidense: «¿Acaso la continuidad de la supremacía [de España] en Cuba no significa la perpetuación de tradiciones medievales […] y la conservación de todo lo que es degradante y bárbaro para los hombres del siglo XIX?»[61].

El World prestó sus páginas a otro miembro de la junta para que describiera su testimonio «imparcial» de la forma en que las tropas españolas «acuchillaban de forma inhumana» a los patriotas cubanos y los hacían pedazos «con una furia diabólica y vengativa»[62].

Henry Sylvester Scovel tuvo mayor impacto en la opinión pública estadounidense que cualquier otro periodista. Sus aportaciones más famosas al debate público en Estados Unidos fueron los artículos publicados en el World el 21 y el 30 de noviembre de 1896, que resumían varios meses de trabajo de campo en Cuba. El «propósito firme» de España de llevar a cabo la reconcentración era, según Scovel, «el exterminio del pueblo cubano bajo el disfraz de una guerra civilizada». Scovel cautivaba a su audiencia con el detalle de las atrocidades que cometían los señores españoles contra los civiles, en especial mujeres y niños. Scovel empleaba la retórica de los derechos humanos y las técnicas del periodismo sensacionalista y al mismo tiempo preparaba a la opinión pública de Estados Unidos para la guerra[63].