Antonio Maceo era el mejor general de campo del Ejército Libertador cubano y lideró a las fuerzas de la insurrección hasta el extremo occidental de Cuba antes de caer en combate.

Antonio Maceo había soñado con la guerra toda su vida. Nacido en 1845, cerca de Santiago, Maceo creció escuchando las historias de las proezas militares de su padre, que había combatido junto a España en las guerras americanas de independencia. Como mulato (su padre era blanco) en una sociedad esclavista, le irritaban el racismo y el chovinismo peninsular del régimen colonial español. Ya desde muy joven, decidió honrar el pasado castrense de su progenitor luchando contra el país que éste había defendido. De esta forma, Maceo consiguió la hazaña freudiana de imitar a su padre y rebelarse contra él, al tiempo que defendía a su madre, todo en un único movimiento.

En 1864, Maceo ingresa en la logia masónica de Santiago y se introduce en el secreto mundo de los revolucionarios cubanos, muchos de los cuales eran masones[1]. Los masones, miembros de una sociedad secreta fundada probablemente en el siglo XVII por canteros escoceses, pueden parecernos hoy miembros de un club inofensivo, como los rotarios con sus peculiares apretones de mano. En los siglos XVIII y XIX, no obstante, la orden masónica albergaba aspiraciones revolucionarias e incluía en sus filas a algunos de los más importantes intelectuales y radicales del mundo atlántico. Como ya hemos reflejado, Martí había ingresado en el templo masónico de Madrid, mientras que la logia de Bayamo tenía como miembros a Carlos Manuel de Céspedes y muchos otros grandes patriotas cubanos. Sus compañeros masones, incluido Maceo, fueron de los primeros en alistarse para luchar con Céspedes por la independencia cubana en 1868.

Gracias a sus éxitos en el campo de batalla, Maceo ascendió con rapidez en el escalafón militar y, a finales de octubre de 1868, fue nombrado sargento. Tres meses después, ya era teniente coronel. Al finalizar la guerra, Maceo había obtenido el rango de general de división, la graduación más alta del Ejército cubano. Es habitual en los Ejércitos revolucionarios promocionar rápidamente a los hombres que destacan por su talento, y que suplen sus carencias de formación con experiencia y con su carisma para conseguir la lealtad de sus hombres. Como un nuevo Napoleón, Maceo ganó prestigio rápidamente, pero sin perder las simpatías de la tropa. En parte, esa popularidad tenía una fundamentación racial, ya que tanto en la Guerra de los Diez Años como en la Guerra de Independencia la mayoría de los oficiales eran blancos, mientras que el grueso de las tropas lo constituían hombres de color. De ahí que Maceo, un oficial mulato, encarnara un caso peculiar y fuera idolatrado por las tropas negras. No obstante, la elocuencia de Maceo, su gran sentido del honor personal y de la dignidad y, sobre todo, su extraordinaria capacidad como estratega, lo convirtieron también en el ídolo de los soldados blancos. Por el contrario, las elites blancas cubanas desconfiaban de él: en la década de 1870, circuló con insistencia el rumor de que Maceo era un Bonaparte negro que aspiraba a un Estado afrocubano separado[2].

De forma incluso más vehemente que Gómez, Maceo nunca aceptó la derrota de 1878. Su rechazo a las condiciones de paz de los españoles —la denominada Protesta de Baraguá— era absoluto. Consideraba que la paz no era más que un alto el fuego y algunos de sus hombres siguieron su ejemplo. Muchos de ellos fueron capaces de dejar pasar los siguientes diecisiete años en Cuba, guardándose el resentimiento y pasándoselo a sus hijos, pero la notoriedad e intransigencia de Maceo le obligan a residir en el extranjero, en un exilio itinerante: Jamaica, Nueva York, Haití, Saint Thomas, República Dominicana, Honduras, Panamá, Perú y Costa Rica. La persecución de los agentes españoles y los intentos para asesinarlo le impidieron a Maceo asentarse o prosperar. Pero, durante todo ese tiempo, no dejó de soñar con tener una nueva oportunidad de liberar a su tierra natal[3].

Maceo pensaba que las fuerzas armadas cubanas habían sido derrotadas en la Guerra de los Diez Años sobre todo por su incapacidad para llevar la lucha a la mitad occidental de la isla. La revolución había tenido fuerza en las provincias de Santiago y Puerto Príncipe en la década de 1870, pero las rencillas regionales y las particularidades locales, así como la preocupación de los principales hacendados respecto a la propiedad y su miedo a las tropas de color, que constituían la mayor parte de las fuerzas patriotas, habían evitado que el movimiento de independencia ganara terreno en las provincias centrales y occidentales de Santa Clara, Matanzas, La Habana y Pinar del Río. La revolución languideció en el este y finalmente agotó sus recursos, lo que permitió a España negociar una paz desfavorable para el bando cubano. Ahora, en la primavera de 1895, la historia parecía repetirse y la insurgencia sólo era verdaderamente fuerte en la provincia de Santiago. Se trataba de un momento delicado para la revolución, precisamente la situación que Maceo quería evitar, para que la incipiente república de Cuba no quedara aislada y luego enterrada en la misma tumba que la revolución de 1868[4].

No obstante, en aquel verano de 1895, Maceo no tenía la menor intención de meterse en la boca del lobo, la Cuba occidental dominada por los españoles. Por el contrario, sostenía que era necesario posponer las grandes acciones ofensivas hasta que el Ejército Libertador pudiera reunir los hombres y las armas necesarios. Los exiliados cubanos en Estados Unidos, Venezuela y otros países caribeños limítrofes se afanaban en organizar entregas de armas y hombres para los insurgentes, pero Maceo calculaba que llevaría varios meses reunir los recursos suficientes para invadir la parte occidental. Entretanto, el «Titán de Bronce» buscaba objetivos que pudiera atacar con posibilidades de éxito.

Aunque siempre fue popular en el oriente, Maceo no confundía la popularidad con un apoyo unánime e incondicional. Comprendía que la confianza y la ayuda de los civiles se ganaban enfrentándose al enemigo y estableciendo una presencia capaz de persuadir u obligar a la población para que se uniera a la rebelión. A este fin, Maceo ocupó, si bien brevemente, los municipios leales a España, acción que sirvió para amedrentar a los simpatizantes de la metrópoli. La idea no era tanto luchar abiertamente contra los españoles como neutralizar a los elementos españolistas de las comunidades y animar a los partidarios de la independencia a comprometerse con la causa. De esta forma, Maceo consolidó su poder en oriente, y este éxito facilitó el reclutamiento y permitió a Maceo ampliar sus operaciones y atacar los puestos, correos y caravanas.

Maceo también consiguió desde el principio evitar que las plazas españolas pudieran abastecerse por sí mismas. No necesitaba muchos hombres armados para ello: apostando pequeños grupos para vigilar las diferentes ciudades españolas, podía responder rápidamente en el caso de que alguna partida intentara salir en busca de provisiones. Con este sencillo método se lograron grandes ventajas estratégicas. Los españoles sólo tenían dos opciones para abastecer sus plazas fuertes. Las de gran tamaño podían organizar batidas de aprovisionamiento, y para ello mandaban a medio batallón —en ocasiones, al batallón entero— con el mero objetivo de conseguir comida, leña y otros efectos básicos. Por supuesto, esto significaba apartar a un número elevado de hombres de otras tareas. La segunda opción consistía en realizar el reabastecimiento mediante caravanas, sistema que utilizaban sobre todo las plazas de menor tamaño, que no podían salir en búsqueda de provisiones. Pero este método hacía que las lentas columnas españolas fueran presa fácil de emboscadas y francotiradores. De una forma o de otra, esa estrategia de guerrilla consistente en bloquear las ciudades e interrumpir el comercio explotaba la vulnerabilidad de las plazas españolas al mismo tiempo que obtenía la máxima rentabilidad de las fuerzas insurgentes[5].

Antonio Maceo era el mejor general de campo del Ejército Libertador cubano y lideró a las fuerzas de la insurrección hasta el extremo occidental de Cuba antes de caer en combate.

La eliminación de los partidarios de España en las zonas rurales privó a los españoles del apoyo logístico y la información necesarios para localizar y derrotar a Maceo. En el verano de 1895, éste no disponía del contingente, armamento ni reservas de munición que le permitieran controlar el territorio frente a un ataque de los españoles, pero había logrado liderar la alianza de muchos orientales, hasta el punto de afirmar que, en el este, «el español sólo es dueño del trozo de tierra en el que posa los pies». La afirmación no era totalmente cierta —algunos lugares de la cuba oriental seguían fieles a España—, pero la frase sonaba bien y ayudaba a elevar la moral. Martínez Campos, al recorrer el este a finales de la primavera, había indicado a Cánovas que la situación en la región había empezado a «asustarle». En la Cuba oriental, al menos, la mayoría de la población parecía alinearse claramente con la insurgencia. Los que en oriente «se atrevían a proclamar» a favor de España lo hacían «sólo en las ciudades», según el capitán general[6].

A mediados de junio, Maceo disponía de seiscientas unidades armadas de infantería y doscientas de caballería en oriente, y cada día se alistaban más. A principios de julio, Maceo disponía probablemente de dos mil hombres, si bien muchos estaban armados sólo con machetes y nunca llegaron a constituir un cuerpo militar unificado. Aun así, tenía tropas suficientes para presentar batalla a los españoles y, el 14 de julio, aprovechó su oportunidad en Peralejo.

En la mañana del 11 de julio, el general de brigada Fidel Alonso Santocildes abandona la ciudad costera de Manzanillo con cuatrocientos hombres y marcha tierra adentro en dirección a Bayamo. Por el camino se une al general Martínez Campos, que está al mando de otros cuatrocientos hombres y, al día siguiente, se les agregan setecientos hombres más en Veguitas, un poco al este de Manzanillo. En el contexto de la guerra cubana, mil quinientos hombres era un número elevado, y una señal de que los españoles estaban buscando un encuentro de importancia.

El lugar elegido era el correcto. En la parte oriental de Manzanillo, a la sombra de Sierra Maestra, las autoridades españolas no habían tenido nunca el control absoluto, ni siquiera en tiempos de paz. Los habitantes de Manzanillo y Bayamo, que vivían en pequeñas chozas y granjas, obtenían de sus propiedades lo justo para subsistir y comerciar entre ellos, tenían poco dinero, evitaban a los recaudadores de impuestos y, en general, intentaban que sus vidas se cruzaran lo menos posible con las instituciones españolas.

Ni siquiera la Iglesia católica tenía muchos devotos en la región. En el siglo XIX, el cristianismo servía en todo el mundo a los intereses coloniales europeos, aportando su colaboración en la «misión civilizadora» imperial. La Iglesia católica actuó en España y en gran parte de Latinoamérica como eficaz mecanismo para reconciliar a la gente con su papel subordinado en la vida. En España, no obstante, la Iglesia pasaba por momentos difíciles: sus enormes riquezas habían hecho que desde Madrid le confiscasen bienes habitualmente y se había vuelto defensiva y elitista. Esta pérdida de terreno en la metrópoli también la había vuelto inoperante como herramienta eficaz para el imperio en Cuba, y ni tan siquiera era capaz de encontrar sacerdotes o construir suficientes templos para la población cada vez mayor de la isla. En oriente, donde la población rural estaba muy dispersa y las ciudades eran algo exótico, muchas personas simplemente vivían demasiado lejos de la iglesia parroquial como para acudir a acontecimientos de la importancia de un bautizo o un matrimonio. Los cubanos llenaban este vacío con sus propios cultos sincréticos, como la santería, que combinaba elementos de tradiciones africanas, amerindias y europeas. En resumen, la Iglesia católica había fracasado en su intento de cristianizar, y menos aún españolizar, a un número significativo de cubanos[7].

Para complicar aún más el escenario en torno al corredor Manzanillo-Bayamo, los esclavos fugados —denominados cimarrones— se habían refugiado en esta zona desde hacía décadas, creando allí sus propias comunidades y observando una actitud especialmente desconfiada hacia las autoridades españolas. No tiene nada de extraño, en consecuencia, que la región fuera un semillero para el separatismo en las décadas de 1860 y 1870, y que, en 1895, representara aún un enclave vital para las fuerzas revolucionarias. Era el corazón de la Cuba libre, y Santocildes y Martínez Campos se dirigían directamente a él.

Los soldados españoles avanzaban penosamente a causa del cansancio y del calor tropical por la carretera que conducía a Bayamo. España no disponía de una forma eficaz de avituallarse sobre el terreno —las carreteras y las vías férreas eran muy deficientes, cuando no inexistentes, en el este—, de forma que las tropas debían cargar con pesadas cajas de munición y raciones, lo que convertía las marchas en lentos y dolorosos calvarios. Los golpes de calor eran constantes y postraban a unos soldados, que por lo demás estaban en plena forma; sus compañeros tenían entonces que llevarles en parihuelas y la marcha se ralentizaba aún más. Los diarios chaparrones del verano convertían los caminos, que apenas eran senderos, en lodazales que se tragaban literalmente los zapatos de la tropa. La imagen de las columnas españolas arrastrando penosamente sus cañones con un carro de bueyes a través de sendas empinadas y enfangadas recuerda los esfuerzos del gran ejército de Napoleón a través de la Rusia profunda, o a las legiones romanas desplazándose por Gran Bretaña.

En comparación, las condiciones serían aún peores en Cuba. A veces, los españoles debían rodear carreteras inundadas abriéndose paso por la jungla a golpe de machete. Las exuberantes plantas tropicales se enredaban en sus uniformes y los rasgaban, envolvían a los soldados en un manto verde y les impedían ver a pocos pasos. Los soldados españoles, de forma muy parecida a lo que más recientemente les sucedió a los norteamericanos que sirvieron en Vietnam, aprendieron a odiar el color verde, al que acabaron asociando con la monotonía, el esfuerzo y la muerte, y no a la vida y al rejuvenecimiento primaverales. Los españoles no tuvieron que enfrentarse a las minas Claymore o a las trampas con estacas, pero los cubanos usaban la dinamita, las emboscadas, y un continuo fuego a distancia que hacía muy peligroso el viaje a través de zonas rurales[8].

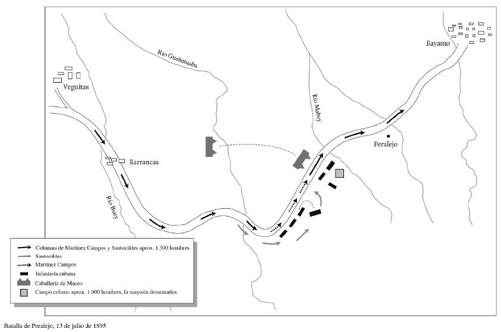

Batalla de Peralejo, 13 de julio de 1895.

Los soldados españoles no obtenían tregua. Por la noche, los hombres de Maceo disparaban a los centinelas, no porque esperaran alcanzar a alguno —los disparos se realizaban siempre desde una gran distancia para garantizar una retirada segura—, sino con objeto de evitar que los españoles durmieran tranquilamente. Con la luz del día llegaban más calor y más marchas, y la certeza por parte de los españoles de que su avance podía verse interrumpido en cualquier momento por el fuego de los francotiradores que, aunque raramente era mortal, les mantenía en un estado constate de alerta y temor[9]. El miedo es una motivación importante para los hombres en combate, y en el calor de la refriega puede convertirse en un factor que espolea a la acción. Cuando el miedo se manifiesta de esta manera, a menudo se confunde con el valor. Pero un miedo constante y agudo tiene un efecto muy diferente en los soldados, y los agota como ninguna otra circunstancia. Una persona no puede estar permanentemente en estado de alerta sin sufrir graves consecuencias psicológicas y físicas. En Cuba, donde las líneas del frente estaban dispersas y ningún campamento era seguro, los soldados españoles se encontraban siempre exhaustos física, mental y moralmente.

Además de todo esto, muchos hombres de Martínez Campos y Santocildes marchaban con temblores y sudores febriles. Era pleno verano, cuando las enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla se hacían más presentes. Gómez solía bromear diciendo que sus mejores generales eran junio, julio y agosto, cuando el clima y los mosquitos inmovilizaban a más españoles de los que podían eliminar los insurgentes. En 1897, Ronald Ross, un médico británico que ejercía en la India, descubrió el parásito de la malaria en el sistema digestivo del mosquito anopheles y, tres años después, el médico cubano Carlos Finlay finalizó su investigación sobre la fiebre amarilla iniciada veinte años atrás, ayudando a Walter Reed y a su Comisión para la Fiebre Amarilla a demostrar que el mosquito Aëdes aegypti era el vector de la enfermedad. Pero nadie (salvo Finlay y su cercano colaborador Claudio Delgado) sabía nada de esto en 1895. Las normas exigían que las tropas españolas durmieran en tiendas de campaña, para evitar que el «aire de la noche» les afectara. Lo cierto es que la mayoría acampaba al raso siempre que podía. El mismo Weyler fingía ignorar esta norma: en una ocasión, un centinela le despertó a puntapiés reprendiéndole por violar las reglas, antes de darse cuenta que estaba sermoneando al comandante en jefe[10]. Las posibles consecuencias mortales de dormir sin protección, simplemente, no estaban claras, y la tentación de respirar el aire fresco de la noche y aliviarse del intenso calor era demasiado fuerte. Algunos hombres llevaban mosquiteras por comodidad, pero éstas pronto se pudrían, como cualquier cosa que se dejara a la intemperie en Cuba. Además, los españoles las usaban de forma negligente, sin saber que podían salvarles la vida. La noche del 12 de julio de 1895, cuando los soldados de Santocildes y Martínez Campos se reunieron en Veguitas, una plaga de mosquitos se abatió sobre el campamento, debilitó a las tropas españolas y dejó tras de sí un ejército de hombres enfermos.

La misión de este ejército no estaba del todo clara. Los hombres tenían órdenes de escoltar una caravana de suministros desde Veguitas a Bayamo, pero Santocildes y Martínez Campos parecían tener algo más drástico en mente. Como el resto de los oficiales españoles, anhelaban una batalla decisiva. Su formación militar los había preparado para luchar como en la batalla de Sedán, preferiblemente en el papel de los prusianos, y esperaban forzar un encuentro de estas características con los cubanos[11]. Pero Cuba no era Europa del Norte, los españoles no eran los prusianos, ni los cubanos las desmoralizadas tropas francesas que combatieron de forma tan deficiente en 1870, en defensa de un Segundo Imperio de farsa. Los oficiales cubanos no habían aprendido a combatir con libros de texto militares ni soñaban con recrear Jena y Austerlitz. Su escuela había sido la experiencia: sus oficiales se habían curtido como veteranos luchando en la jungla durante la Guerra de los Diez Años, y sabían que un Sedán cubano sólo beneficiaría a los españoles, de forma que decidieron usar francotiradores y emboscadas y, sobre todo, eludir a las tropas regulares españolas. De ahí la frustración de los oficiales españoles, que los impelía a asumir grandes riesgos junto a sus hombres intentando atraer a los cubanos al combate.

En el verano de 1895, las tropas cubanas no tenían problemas para evitar a los españoles cuando les convenía. No sólo tenían un mejor conocimiento de las zonas rurales, sino también el apoyo de la mayor parte de la población rural en áreas como Manzanillo. La ayuda de los civiles, bien sea voluntaria u obtenida mediante la persuasión o la fuerza, es siempre una condición necesaria para que una guerra de guerrillas triunfe contra fuerzas regulares superiores. Entre los encuentros armados, los insurgentes se mezclaban con la población civil y hacían innecesario, al menos temporalmente, el proveer de comida, medicinas, descanso y todo lo que precisa un ejército normal entre batalla y batalla. Además, a no ser que un ocupante esté dispuesto a aniquilar o a desplazar a los no combatientes, los insurgentes disfrutarán siempre de una especie de invisibilidad, puesto que separar a los combatientes de los neutrales es casi imposible en una guerra de guerrillas.

El apoyo civil también permite a los Ejércitos insurgentes tener acceso a buena información de inteligencia militar. En Cuba, en especial en la parte oriental, los oficiales del Ejército Libertador tenían la reputación de conocer con antelación cada movimiento de los españoles. Benigno Souza puso en boca de Máximo Gómez unas palabras con resonancias bíblicas cuando describía los poderes casi ocultos de adivinación del «generalísimo»: «Yendo a mi lado, yo sé dónde el jején pone el huevo en Cuba. Sé dónde está el novillo gordo y la mejor aguada. Sé a la hora en que el español se encandila, y a la hora [en] que es más pesado su sueño. Adivino sus instantes de miedo, para entonces ser yo un guapo atrevido, y pronto reconozco su osadía para, prudente, dejarla pasar, y que la gaste en el vacío»[12].

Los cubanos parecían siempre conocer la composición y el itinerario de todas las columnas de refuerzos, lo que les permitía bloquear las carreteras y realizar emboscadas. Manuel Corral recordaba que, al preparar una columna de refuerzos, los detalles se discutían tan abiertamente que «cuatro días antes de empezar a ejecutarse me dio un paisano detallada cuenta de ellos, lo cual me hace suponer que también llegaría la noticia al enemigo»[13]. Los españoles pronto se dieron cuenta de que cualquier palabra dicha delante de los cubanos a los que empleaban como mozos de cuadra, ayudas de cámara o camareros, llegaría a oídos del enemigo. Con esta consideración de cada cubano como un posible espía, los españoles comenzaron a filtrar desinformación y a planear sus estratagemas entre susurros. La ocupación se hizo furtiva en presencia de los ocupados, recordando así a los civiles cubanos, si es que hacía falta, que los españoles los veían como diferentes y poco de fiar, como sujetos —o incluso objetos—, y no como ciudadanos.

La carencia de caballería tampoco ayudó a los españoles. En Cuba se criaban caballos de gran calidad, a los que los hacendados permitían vagar y pastar libremente para volver a capturarlos sólo cuando eran necesarios[14]. Esto dificultaba que los españoles pudieran requisarlos y, para cuando lo intentaron, ya era demasiado tarde. Los insurgentes los habían capturado todos y España, conocida entonces más por la calidad de sus mulas de carga que por sus caballos, no pudo adquirir ni transportar suficientes caballos desde la Península como para inclinar la balanza a su favor. El resultado es que los ejércitos españoles marchaban a ciegas, incluso en campo abierto, incapaces de proteger su avance o sus flancos con caballería adecuada, ni de explorar su vanguardia para localizar al enemigo. Tampoco podían perseguir a las tropas cubanas en retirada, en caso de que una batalla se desarrollara favorablemente para los españoles. En asuntos militares, probablemente más que en ningún otro campo, las circunstancias aparentemente pequeñas pueden ser decisivas, y así pasó con el monopolio de los caballos que ostentaba el Ejército Libertador. Si los españoles hubieran poseído un número igual de monturas, la guerra podría haber transcurrido por otros derroteros[15].

Ya en julio de 1895, los oficiales españoles estaban cansados de dar palos de ciego en pos de los escurridizos cubanos y habían iniciado un juego peligroso. Para animar a los cubanos a plantar batalla, los oficiales enviaban pequeños contingentes —todo lo pequeños que su atrevimiento dictara— y dividían las fuerzas en columnas separadas, con la esperanza de crear una apariencia de vulnerabilidad que tentase al enemigo a una batalla frontal. Aparentemente, esto es lo que Santocildes planeaba hacer[16]. La mitad de los dos mil hombres de Maceo no tenía más armas que sus machetes, pero los españoles no lo sabían. De hecho, Santocildes pensaba que Maceo disponía de más hombres de los que realmente tenía y, sin embargo, con la arrogancia típica de los oficiales españoles, estaba seguro de que combatiría en una lucha abierta. En la víspera de la batalla, Santocildes explicaba su razonamiento en una carta a su superior, que había puesto en duda su entusiasmo y su capacidad: se enfrentaba a fuerzas enemigas superiores y no disponía de la munición adecuada, ni suministros, ni oficiales de alto rango, escribía Santocildes, pero iría en busca de Maceo de cualquier manera: «Ya lo verá Vd. y se convencerá de que yo no hago resistencia pasiva, sino que sé cumplir y cumplo con mi deber»[17]. En la mañana del 13 de julio, Martínez Campos abandona Veguitas con un tercio de los hombres y toma la carretera hacia Bayamo. Santocildes marcha con los hombres restantes por una ruta paralela, pero no demasiado alejada, de forma que ambas columnas puedan unir sus fuerzas cuando encuentren a Maceo. Prometía ser «una ocasión espléndida para examinar de cerca el valor del enemigo»[18].

Maceo conocía a la perfección el número de españoles, sus armas y sus planes. Había espías cubanos incluso en las ciudades que apoyaban a España, como en Veguitas, donde estaban por todas partes. El 14 de julio, a la una de la mañana, Maceo condujo a sus hombres a una localidad llamada Peralejo, en la carretera hacia Bayamo, y esperó allí. Era una zona accidentada y la infantería tomó posiciones en la zona alta, junto a la carretera, aprovechando de esta manera la cobertura que proporcionaban los árboles, las rocas y una valla que discurría a ambos lados de la ruta que habían de tomar las tropas españolas. No obstante, la sorpresa de Maceo no fue completa, ya que los españoles también tenían informadores. En el relato de la batalla que Maceo realiza el 14 de julio para Bartolomé Masó, indica que un espía español había revelado su posición, lo que evitó la aniquilación de la columna. De hecho, los comandantes españoles parecían esperar un ataque más o menos donde tuvo lugar, un detalle que, en caso de ser cierto, hace aún más asombrosa su falta de preparación[19].

A eso de las diez de la mañana, los cubanos abren fuego por primera vez y Santocildes se apresura a unirse a Martínez Campos. Las tropas cubanas realizaban disparos aislados, aprovechando la precisión de sus rifles para crear confusión en el enemigo. Los españoles, por otro lado, formaron líneas de defensa y dispararon descargas según se les había enseñado. Se dice que, al principio de una guerra, los oficiales combaten con las estrategias y tácticas de la guerra anterior; los oficiales españoles en Cuba, sin embargo, luchaban con métodos de un pasado aún más remoto: tácticas perfeccionadas durante las guerras napoleónicas e impartidas por instructores militares conservadores. En los ochenta años que separan Waterloo de Peralejo, las armas habían ganado en potencia y precisión, lo que hacía inútiles en un campo de batalla moderno las descargas de infantería y las cargas a bayoneta calada, como ya había demostrado la guerra civil norteamericana. Los hombres armados con rifles y agazapados tras trincheras y barreras podían arrasar a la infantería, e incluso a la caballería, que avanzara en formación compacta. Pero los oficiales españoles habían observado la guerra civil americana sin aprender verdaderamente la lección: probablemente pensaran que un conflicto de las salvajes tierras del Nuevo Mundo, entre hombres indisciplinados, no podría enseñarles nada verdaderamente útil. En resumidas cuentas, desastres ejemplares como la carga de Pickett en Gettysburg no hicieron recapacitar a los españoles sobre su forma de preparar los combates: sus oficiales intentaban combatir en Cuba tal y como lo habían hecho un siglo antes. De hecho, el «cuadro», utilizado desde el Renacimiento por los piqueros suizos, seguía siendo su respuesta convencional a las amenazas de la caballería enemiga. Los españoles disparaban en descargas cerradas, como si aún usaran mosquetes, en lugar de dejar que la tropa disparara a discreción, que es un método más adecuado para el rifle. Estos problemas tácticos fueron frecuentes entre los españoles durante toda la guerra y volveremos sobre ellos más adelante[20].

En cierto sentido, la formación en cuadro que adoptaron los españoles en Peralejo funcionó: sirvió para neutralizar la superioridad en caballos de Maceo. La caballería cubana cargó machete en ristre, pero las descargas de rifle les impidieron alcanzar las líneas españolas. En otro sentido, no obstante, las tácticas defensivas españolas favorecieron a los cubanos: la amenaza de la caballería de Maceo hizo que los españoles cerraran la formación, de esta manera quedaron tremendamente expuestos a la puntería de los tiradores cubanos. Un oficial de los insurrectos recordaría más adelante la escena y las tácticas en Peralejo: «Nuestra infantería, desde los montes que la abrigaban, barría con sus disparos las filas de los españoles, mientras que la caballería a su vista, amenazándoles con sus cargas, les obligaba a permanecer en orden fuertemente cerrado, que propiciaba la mayor cantidad de impactos»[21]. En resumen, los cubanos emplearon mejores tácticas en Peralejo, usando sus rifles para combatir en una formación abierta y moderna, mientras que los españoles lo hicieron como si se encontraran en un campo de batalla napoleónico. Y esto, más que el número, la sorpresa, la moral, la convicción ideológica o cualquier otro aspecto, fue el factor decisivo que condicionó el desarrollo de la batalla de Peralejo.

Los cubanos, como siempre, andaban escasos de munición, pero en esta lucha les ocurrió lo mismo a los españoles; de hecho, fueron los españoles los primeros en quedarse sin cartuchos. También en esto, la carencia de caballos los perjudicaba, ya que cada soldado estaba obligado a portar su propia munición y no disponía de reservas. Cada hombre disponía, pues, sólo de unos cuantos disparos, lo que limitaba bastante la capacidad española de mantener un fuego prolongado. Disparar mediante descargas a enemigos individuales escondidos detrás la maleza tampoco contribuía a ahorrar tiros. Hacia el final de la batalla, las tropas españolas se plantaron en formación con las bayonetas caladas, recibiendo pasivamente el fuego de rifle cubano, que afortunadamente fue clareando a medida que los insurrectos iban quedándose también sin munición. Finalmente, algunos intrépidos soldados españoles salieron de sus líneas para saquear la munición de los cubanos muertos, probablemente de los soldados de caballería que habían caído en las cargas a machete al inicio de la batalla. Tras volver a cargar con «nuevos y relucientes» cartuchos cubanos recién traídos por proveedores estadounidenses, los españoles continuaron su marcha hacia Bayazo, mientras los cubanos que aún conservaban munición les disparaban al azar[22].

Los españoles sufrieron veintiocho bajas y noventa y ocho heridos en Peralejo. En el contexto de la guerra de Cuba, caracterizada por muchas batallas de pequeña entidad y pocas bajas, era un desastre. Maceo perdió cientodieciocho hombres entre muertos y heridos, casi tantos como los españoles, si bien el resultado de la batalla fue una clara victoria cubana. Los españoles habían abandonado el campo bajo el fuego —algo que ocurrió pocas veces durante la guerra— y dejaron tras de sí algunas de las provisiones que transportaban a Bayamo, un auténtico trofeo de guerra para los cubanos. Además, éstos habían abatido a Santocildes, si bien Maceo no fue consciente en el momento. Santocildes había exhibido su quijotesco sentido del honor permaneciendo sobre el caballo durante la lucha y los cubanos lo localizaron fácilmente —consecuencia probable del escaso del número de monturas de los españoles—, derribándolo de su silla. Tras el combate, Maceo quiso enfrentarse de nuevo al enemigo, pero pronto descubrió que a sus hombres sólo les quedaba munición para unos diez minutos, por lo que hubo de abandonar la zona para reagruparlos. Por su parte, Martínez Campos permaneció en Bayamo lamiéndose las heridas.

La derrota de los españoles ante Maceo en Peralejo elevó la moral de los cubanos. Para muchos de sus hombres, que se habían perdido la pequeña batalla de Jobito, Peralejo fue su primera experiencia en un combate serio. Incendiar propiedades, hacer valer la justicia revolucionaria entre cubanos neutrales y colaboradores y emboscar a partidas de exploración era una cosa, pero Peralejo había sido una batalla de verdad. En adelante, Maceo se mostró evidentemente emocionado y ansioso por combatir de nuevo a los españoles[23]. Peralejo había sido el primer gran punto de inflexión de la guerra. Los cubanos reanudaron el reclutamiento y Gómez y Maceo comenzaron a reunir las fuerzas necesarias para irrumpir en zona oriental de la isla tres meses después[24].