Cinco personajes, un cadáver y un universo al borde de la destrucción bastan y sobran para crear una obra maestra. Watchmen es un puro ejercicio de estilo, virtuosismo aplicado al cómic, la demostración absoluta de que lo que importa no es sólo lo que se cuenta, sino la manera en que se cuenta. Watchmen es un juego estructural donde los autores a veces escamotean las piezas y a veces las presentan descaradamente al descubierto, revelando las infinitas combinaciones de sus cartas al mismo tiempo que van desenvolviendo la partida. Tienen un pie métrico muy claro: doce comic-books que oscilan entre las 28 y las 32 páginas de dibujo cada una, y páginas que en su mayor parte se deben a una férrea disposición de nueve viñetas.[76] Pero, como los modernos bardos que son, el guionista sabe cuándo debe hacer sus silencios y el dibujante entiende que a veces tiene que romper la retícula, comprimiéndola en ocasiones para conseguir efectos de teleportación, de pesadillas asfixiantes, de inmensos momentos de soledad (Watchmen es un cómic de personajes que siempre están solos), o ampliándola para exacerbar la espectacularidad de algunos pasajes donde la épica siempre contenida se desborda.

Se podrá aducir, como yo mismo he escuchado en ocasiones, que el argumento de Watchmen no es gran cosa, como si fueran necesariamente «gran cosa» (imagino que se refieren a la sacrosanta y alabada «originalidad») otras obras maestras de la literatura, la música o el cine. Los buscadores de sorpresas, quizá inconscientes de la sorpresa que buscan, tal vez no comprendan que la originalidad es precisamente respetar las reglas que uno mismo se impone a la hora de crear y, al mismo tiempo, romperlas de continuo y explotar sus limitaciones. Watchmen supone un recital de contención creativa, la fidelidad absoluta a un ritmo que juega a saltar adelante y atrás en el tiempo, a demorar situaciones, a completar información alternando la trama en curso con el background necesario para captar todos los intríngulis de la misma. Nada sucede por casualidad o todo sucede por casualidad, da lo mismo, pero todo se concatena, todo forma un fenómeno holístico más grande que la suma de sus partes, porque cada detalle aumenta la historia y su desarrollo sin distraer del agobiante final al que nos acercamos segundo a segundo. Lo que vemos de fondo en las muchas viñetas no es azaroso, no es caprichoso, no es la típica viñeta donde el dibujante se dibuja a sí mismo y sus colegas saliendo de un restaurante o al actor de moda bajando de un coche: en Watchmen los guiños aumentan el placer de la lectura, no la distraen. A veces es mucho más sencillo disponer de cientos de páginas y docenas de números para contar una historia, aliviando el ritmo, desviándote en narrativas secundarias, optando por lo sencillo para dar respiro al lector o al dibujante fill-in de turno. Watchmen tiene las reglas de una partida de ajedrez, las líneas de un pentagrama donde no existe lugar para improvisaciones de jazz,[77] sino que cada elemento funciona por oposición y compensación con los demás. Todo medido, todo reglado, todo por subvertir al mismo tiempo.

Lo que intentamos hacer fue darle una especie de estructura verdaderamente cristalina, como ese tipo de joyas con cientos y cientos de facetas y cada faceta refleja todas las otras facetas y puedes mirar la joya a través de cada faceta y seguir teniendo una lectura coherente. Sí, básicamente, hay viñetas sueltas aquí, imágenes simples, que de algún modo conectan todo el libro.[78]

El juego se cumple especialmente en los personajes y su interdependencia. Tanto en los enmascarados protagonistas como en los secundarios humanos, cuyas idas y vueltas alrededor del cruce de la esquina, el kiosco, la parada de taxis, el instituto de estudios extra-espaciales, la boca de riego, el cine Utopía especializado en reposiciones de clásicos de la ciencia ficción de los años cincuenta componen un mosaico de vida real que se contrapone especialmente en el penúltimo número a los tejemanejes y las insidias y las tragedias personales de los cinco superhéroes sobre los que descansa el futuro de una humanidad que a estos comparsas se les niega porque se ha decidido de antemano que son sacrificables en aras de un supuesto bien mayor. De físicos poco agraciados, de vidas marginadas, capaces de errores que al final también desembocan en muerte (la arenga indignada del kiosquero a fin de cuentas provoca el asesinato de Hollis Mason), tan apabullados por las circunstancias de su entorno como por sus propias idiosincrasias personales, los secundarios llenan la serie con su habla de barrio atropellada, con sus dichos sabihondos y sus nichos sociales, un ejercicio de observación quizá comprensible en las calles de las pequeñas ciudades de Inglaterra o de Europa pero que pocas veces, si acaso, hemos visto en las pantallas de los cines, siempre dadas a mostrar grandes planos generales de masas de gente en movimiento inconsciente de que se les capta con la cámara, y donde apenas se para nadie a comprar un perrito caliente sin mirar siquiera el rostro de quienes les atiende. Esas vidas que van a perderse desde el mismo momento en que asoman, lo sabremos luego, son capaces de lo mejor y de lo peor, como todos nosotros. Pero quizá no sea casualidad que el más bello momento de heroísmo y afán frustrado de sacrificio lo tengamos en el final de ese mismo número once, cuando el kiosquero abraza al niño en un inútil intento de protegerlo de la onda expansiva, para acabar formando ambos la sempiterna mancha en forma de mariposa que abre y cierra el comic-book.

Pero los cinco personajes protagonistas, como sus predecesores los Minutemen en el juego terrible de impartir justicia, no son en modo algunos modelos de belleza ni integrados sociales. El mecanismo de relojería narrativa nos los muestra alienados, entristecidos, incomprendidos, despegados del entorno, necesitados de protección o de cariño, incapaces, impotentes. El hombre más inteligente del mundo es, quizás, un obsesivo-compulsivo de la limpieza y los negocios con un ego tan tremendo que hasta los pañuelos de papel que adornan su impecable mesa son de su marca, un aspirante a deidad que confunde sueños con realidad, que cree que todo cuando lo rodea está a su alcance y para su mayor gloria. Vegetariano, abstemio, centrado en su cultivar su cuerpo y su mente, Veidt ve el mundo desde fuera, desde la asepsia de la Antártida, a través de treinta y seis pantallas de televisión que controla todas la vez (quizá eso explique la velocidad de sus reflejos a la hora de parar la bala que pudo matarlo y salvar a la tierra de sus sueños de pesadilla); Rorschach en uno de sus comentarios, se pregunta si es homosexual, aunque es posible que el guapo y divino Adrian incluso sea virgen: no tenemos más datos de sus relaciones con el resto de los seres humanos, su soledad de niño huérfano (paralela a la soledad de Rorschach, a la soledad de niña sin padre de Laurie, a la soledad de científico sin madre de Manhattan, a la soledad de inventor en busca de un role model de Daniel, a la soledad de viejo pecador borracho del Comediante) nos sugiere una lucha por la integración en un mundo que no entiende y al que desde siempre ha querido someter, de ahí que se refugie en un pasado de oro y de muerte. «Sólo el mundo y yo», dice frente a las pantallas de los televisores desde donde lo controla todo, lo sugiere todo, lo ordena todo. Moore y Gibbons nos cuentam el último capítulo desde su propia perspectiva de salvador iluminado, sin hacer una valoración o una condena, que quedan para el lector. «¡Lo hice! ¡Lo conseguí!», exclama con una curiosa expresión infantil cuando sus queridos televisores traen las primeras noticias que confirman el éxito de su plan. Por un segundo, Adrian Veidt es feliz: pasa de las lágrimas en los ojos al grito de triunfo, a las poses declamatorias tan queridas por Stan Lee en su Silver Surfer. Pero luego, cuando Manhattan se niega a confirmarle si todo saldrá bien, si hizo lo adecuado, lo vemos nuevamente sumido en la duda, meditabundo, dando la espalda no ya al mundo, sino a la esfera donde se representa no el globo terráqueo con el que jugaba el Gran Dictador de Charles Chaplin, sino al mismísimo universo.

Los cinco protagonistas vivos mantienen, en la narración, un equilibrio sorprendente donde ninguno destaca sobre los demás en cuestiones de tiempo expositivo: el mecanismo narrador es preciso. Como las viejas estrellas de Hollywood en busca de encabezar el cartel del éxito de la temporada, parece que Moore y Gibbons hubieran medido apropiadamente con un cronómetro sus intervenciones, su peso en la balanza de la historia; todos son atractivos como personajes, todos tienen matices que comparten con los demás (todos son piezas del mismo juego de persecuciones, engranajes del mismo reloj), e incluso el que de entrada parece menos redondo de todos ellos, Laurie, incluida en la serie, según confiesa Moore, porque tiene que haber una mujer en este tipo de historias, se revela como un personaje débil, una groupie a la que se le ha pasado el arroz (si nació en 1950[79] es fácil calcular que ya no es una adolescente, pero sus reacciones inmaduras y su inseguridad continua lo sugieren) al final acaba por convertirse en un elemento de desunión y de unión indispensable entre Manhattan y Nite Owl, que es lo mismo que decir entre ellos dos y Ozymandias. Con un físico que en su momento recordó al de Veronica Hamel (la actriz co-protagonista de Canción triste de Hill Street, no olvidemos el juego de influencias), Laurie no llega a ser el elemento decorativo que, al menos en los pósters, películas y memorabilia, jugó su madre respecto a los Minutemen. Sin embargo, vemos que ha pasado una infancia de incomprensión, una adolescencia de alienación obedeciendo las órdenes y los deseos extrapolados de esa Betty Grable de segunda fila que es su madre Sally Júpiter, característica ésta, la incapacidad de decidir, que comparte luego con Daniel y con Manhattan, y que acaba por contagiarse en la duda final de Ozymandias. Una niña criada en un universo de adultos que se han comportado como niños, que ha servido de experimento pavloviano a su propia madre, preparada para ser una «supermujer» casi en contra de su voluntad y que, liberada pero menos, ya expresa pulsiones sexuales hacia Manhattan en la reunión fallida de los Crimebusters y no tarda en relacionarse con él cuando todavía parece menor de edad,[80] Laurie es un juguete que no descubrirá quién ni qué ha manipulado sus cuerdas hasta el terrible momento de epifanía en Marte, cuando todo se derrumba a su alrededor (el frasco de perfume Nostalgia, la construcción cristalina de Manhattan, la concepción de su propia vida), y que antes ha adoptado un rol de mater dominante hacia Daniel que, en las últimas apariciones de ambos, tras una humana y algo vergonzosa relación sexual tras el holocausto, se salpica de los mismos tonos sadomasoquistas que habían manchado la reputación y la búsqueda de la felicidad de los Minutemen. De todos los personajes de la serie, es quizá el único que admite y goza del sexo, la que rompe los tabúes de los dos hombres (o el hombre y el dios) con quienes se relaciona. No es extraño que en su pesadilla Daniel Dreiberg la asocie con la figura sexualmente provocativa y sugeridora de perversiones de la misma Twilight Lady, látigo y cuero negro incluidos, y que ella misma, al final, piense en cambiarse de nombre de guerra, proveerse de un disfraz de cuero y «tal vez, una pistola», en alusión velada que tiene más de juego sexual que de planes futuros de justicia en un mundo donde ya la justicia no necesitará vigilantes.

A rebufo suyo, gordezuelo, un Batman tripón que vive aislado en una casa que desde luego no parece la mansión Wayne,[81] Daniel Dreiberg (el único de estos superhéroes que conserva la aliteración típica de su nombre y apellido) es demasiado tímido y demasiado débil para ser considerado un freak. Pero tiene rasgos conductuales que recuerdan al lector de cómics que hoy pudiéramos llamar «gafapasta»: inteligente, infantil, adinerado, científico, adorador de las aves y del modelo de superhéroe cuyo nombre adopta luego, Daniel arropa con tecnología su forma física, pasando de Bruce Wayne a Tony Stark, rozando el ridículo obsesivo-compulsivo también él cuando vemos el conjunto de disfraces de colores, uno para cada misión, que lleva todavía en su nave de combate Archie.[82] Decidido sólo lo justo, torpe, es posible que su relación sexual con Laurie sea la primera que ha mantenido en su vida, y ésta se produce tras unos momentos de excitación que enlazan directamente con aquello que ya habían experimentado sus predecesores en el negocio de lo superheroico: el juego de disfraces fetichistas y la adrenalina de la violencia. Si al principio de la historia se burla al mencionar a un supervillano de nombre ridículo cuya motivación era el placer que sentía al ser golpeado por el héroe de turno, él mismo acabará la historia soñando con nuevos disfraces ajustados e incluso pistolas para llevar adelante su relación con Laurie. La palabra «impotente» sale directamente de sus propios labios, el gatillazo sexual en el sofá, ante el televisor encendido, contrapone la torpeza de sus acciones con una voz en off desde la pantalla y la belleza perfecta de Ozymandias donde Moore se ceba cruelmente y juega con dobles sentidos sexuales[83] que van en paralelo a lo inoperante de su actuación, y no es extraño que toda la escena esté coloreada del mismo azul de la ¿piel? del Dr. Manhattan, pues su presencia invisible es aparente en esa nueva relación acelerada que Laurie y él inician. Su rescate de la gente en el edificio incendiado es, de puro calculado, hasta ridículo: incluso les pone hilo musical. En cierto modo, es el reverso blando del propio Rorschach, con quien ha compartido aventuras y, si ello es posible, amistad. Él, que se ha pasado la vida entera dudando, toma una decisión en un segundo: cuando los demás enmascarados proponen comprometerse con Veidt para no revelar su intervención en la «invasión alienígena», se aclara en un momento: «¿Cómo podemos los humanos tomar una decisión como ésa? Estaremos condenados si nos callamos, la tierra se condenará si no… Vale, vale, contad conmigo. No diremos nada». La nueva personalidad que asume en las últimas páginas, el bigote y el pelo teñido de rubio, y el apellido Hollis, como el nombre del héroe de su infancia, nos demuestran que siempre será un esclavo del disfraz. Y, en otro rasgo de crueldad (es el personaje al que Moore ridiculiza más, o quizás al que trata con mayor ternura), al final confiesa que el perfume que usa es «Nostalgia», con lo que descubrimos, por si hiciera falta recordarlo, que la sombra de Ozymandias impregna ya a todos los habitantes del mundo.

Manhattan es Dios, o algo que se le parece, pero ni él mismo lo sabe. Muerto su yo humano en un accidente donde está relacionado, obviamente, un reloj perdido, Jon Osterman «resucita» o un ente nuevo y cuántico cobra vida recuperando parte de su red neuronal. Renacido como Cristo tres meses después de muerto, con apariciones fantasmales, el ser divino a quien en adelante se va a conocer como Dr. Manhattan será, como Hulk, nacido también tras un accidente nuclear, un niño en la encarnadura de un ente mitológico. Igual que Ozymandias vive los tiempos simultáneos a través de las pantallas de televisión, él vive el tiempo desde fuera del tiempo, confundiendo presente, pasado y futuro, destino y voluntad, porque para él no significan nada y está por encima de esas estructuras. Su historia es también la historia de una dependencia: del consejo de su padre que decidió el futuro por él, de una mujer a la que intenta satisfacer en cuerpos mientras su mente y su trabajo están en otra cosa, a un país al que cree todavía pertenecer y que lo utiliza como arma viviente, un verdadero genio de la lámpara. Sólo alcanzará la percepción necesaria para comprender que nada le importa al final, cuando decida por sí mismo («Quizá cree vida») y deje por fin al ser humano al libre albedrío de un visionario que entonces, y sólo entonces, le planteará la duda de sus actos (o quizá, claro, el hombre más inteligente del mundo lo engaña una vez más, como lo ha estado haciendo siempre). Está fuera del sexo aunque tiene sexo, y lo vemos desvestirse y desdisfrazarse[84] hasta quedar convertido en un canon de perfección azul que camina sobre las aguas como el dios encarnado y resucitado dos veces que es ahora. Se sabe único y se marca con el símbolo del hidrógeno la frente. Es la letra «H» del símbolo químico que le presta unicidad lo que falta en el diminutivo del ser humano que cree que fue una vez. No lleva máscara, pues está por encima del bien y del mal: todo lo contrario, cuanto más es él, más se desnuda. Ha superado la humanidad (en alguna ocasión habla de «Jon Osterman» en tercera persona, no por vanidad como Julio César, sino porque realmente Osterman murió y lo considera otro ser distinto, otra persona, si él lo fuera), y su intervención deus ex machina se debe en última instancia más al despegue que al amor. Como Galactus (es significativo verlo caminar como un gigante entre las bombas y los helicópteros), los humanos dejan de ser algo que comprenda, que le importe. Su duda metafísica podría reducirse a su pregunta: «¿Quién crea el mundo?». Y a su respuesta: «El mundo es un reloj sin relojero», con lo que se da la paradoja de que Dios descubre su nihilismo. Su cualidad de superhombre, de cuasi-divinidad, lo muestra cada vez más parecido al propio Miracleman en los últimos momentos de la serie: olvidado el posible amor que sintiera hacia Laurie, sonríe y comprende que para él no puede existir la nostalgia. Es el positivista científico llevado a sus últimas consecuencias, como Veidt lo es a la pasión humana… o a la frialdad del entomólogo.

Enfrentado al orden de Ozymandias, a la fría ecuación de vida y soledad de Manhattan, Rorschach es el caos, el veneno, el individuo incontrolable, la pasión por una vida que ha dejado de vivir desde dentro principalmente porque desde la infancia ha sido apartado de ella.[85] Feo, sucio, pequeño, de habla intraducible que a menudo olvida adrede el sujeto (pocas veces, en la versión original, usará la estructura gramatical correcta y aún menos dirá el pronombre personal «yo»), Rorschach es las tinieblas de la luz atómica de Ozymandias y Manhattan. Está loco y nos da miedo, confunde su cara con la máscara que emula los rasgos en movimiento de su pensamiento alucinado, el paño de la Verónica que compone y descompone sus diversos estados de ánimo. Come mal, es zurdo, disléxico, quizá es diabético,[86] o ni siquiera duerme, vive dividido en dos seres, el loco iluminado que ve que el fin del mundo está cerca y lo anuncia con la pancarta y el justiciero enmascarado: quizá ni uno ni otro se recuerdan. Está marcado por el sexo ajeno, por el oficio de su madre, por el desprecio sufrido desde la infancia. Es posible que, como a Ozymandias, por razones parecidas, el sexo le repugne, y quizás también él encubra sus miedos y su homosexualidad detrás de una profesión de modisto y una máscara que fue un tejido femenino y unas calzas y unas hombreras que lo hacen parecer más alto.[87] Un fascista convencido (o dos fascistas convencidos, el hombre de la máscara y el hombre de la pancarta que se alternan día y noche en el mismo cuerpo), ha sufrido un trauma que sin duda llevaba incubándose años en su interior: ¿quién nos dice que el caso histórico del apuñalamiento ante testigos que no reaccionaron de Kitty Genovese tiene que ver con la mujer que él identifica con la víctima, la clienta para la que en teoría estaba haciendo un vestido que no le gustó siquiera?[88] Su máscara es su persona, y es importante que acepte morir sin ella, reivindicando al hombre que se ha perdido el contacto con los demás seres humanos y sabe dónde trazar la línea ética que divide el honor del holocausto injustificable. Un detalle de humor negro, una paradoja, una ironía, se produce tras su experiencia en la cárcel: el Rorschach que sale de ella ya es un hombre distinto, redimido. Entró siendo un maníaco y sale adquiriendo su personalidad de auténtico héroe. Algo ingenuo, el detalle de dejar en el buzón su diario personal nos indica que cree en la libertad de prensa. Junto con Nite Owl, el otro jinete solitario, cabalgará hasta la Fortaleza de la Soledad de Veidt. Cuando la verdad se descubra, será él, el más duro, el más intervencionista, el que nunca ha tenido escrúpulos en matar y tomarse la justicia por su mano, quien se rebele. Como el Comediante. Y también como el Comediante se dejará matar sin resistirse (hay sangre en la nieve; el propio Manhattan dice que sabe que va a matar a alguien en el futuro cercano cuando conversa con Laurie en Marte… y sin embargo, ¿vienen a cuento la ironía de las palabras de Manhattan?).[89] Y, en un último acto de rebeldía y aceptación conjuntas, Rorschach morirá con la máscara fuera. Morirá sin ella, como el Comediante murió negando el titular de su periódico favorito: «El honor es como un halcón: a veces debe ir encapuchado». Con su último acto, Rorschach (ya Kovacs), demostrará que incluso el fascismo tiene matices.

Eternamente ausente, pero proyectando su sombra de sangre sobre la historia, el Comediante, que sirve de puente entre dos mundos, entre dos concepciones de la política, de la justicia, del horror. Las concomitancias entre Robin y el Joker son demasiado evidentes para ser casuales, incluyendo esa cicatriz que le marca la cara y le pinta para siempre una sonrisa deforme[90] que luego, en señal de penitencia absoluta, ocultará con una máscara de cuero, una máscara de violador.[91] Aunque puede parecer un contrasentido su nombre de guerra, «Comediante», vista su actitud nihilista y violenta, buena parte de su personalidad construida se basa en la farsa y el retruécano, el sarcasmo, el decir verdades con mentiras y decir mentiras con verdades: nunca sabremos, en el fondo, cuándo dice él tampoco la verdad, ni cuándo miente: él mismo dice que el chiste de la vida no tiene por qué ser gracioso, y cuando se le equipara al payaso triste estamos viendo un eco de su propia individualidad y su soledad. Es posible que, como Rorschach, que tanto lo admira, haya sentido toda la vida un deseo inconsciente de buscar la muerte, al menos tras el cruel intento de violación a Sally Júpiter: todo parece indicar que es católico, y como tal busca la confesión con Moloch ante imágenes de vírgenes y crucifijos.[92] Vive aislado como ambos Nite Owls, entre recuerdos irrecuperables,[93] con los disfraces y las armas escondidas, símbolos de un patriotismo quizá vergonzante. Ha sido, como Manhattan, un instrumento de muerte de su gobierno, y él mismo juega a inculparse de crímenes que no sabemos si ha cometido o no.[94] Crece en aspecto físico tras la Segunda Guerra Mundial, quizá el primer sitio donde intenta expiar su pecado, y su aspecto de duro se resquebraja al menos dos veces: cuando el odio de Laurie lo deja estupefacto y cuando, al final, descubre el plan de Ozymandias que lo desborda. Acusa a Hooded Justice de excitarse entre golpes y cueros, pero él mismo (y prácticamente todos los demás vigilantes) experimentan similares pulsiones sexuales que satisfacen por el uso más o menos arbitrario de la violencia. Elige ser un fascista sin pensamiento hasta que la realidad le da en la cara y entonces advierte que su vida ha sido un absurdo. No deja de parecer un hombre blando: tras el intento de violación de Sally Júpiter, al final descubrimos que volvió con ella una tarde de verano: «Una sola vez». Mata a su amante vietnamita cuando ésta lo marca, pero su justificación es perfecta: con Manhattan delante, la culpa recaerá sobre el superhombre, que podía haberlo impedido en una milésima de segundo. El paralelismo con el chiste del payaso Pagliaci lo dice todo: el máximo intervencionista, el más violento después de Rorschah, muere sin defenderse. Ha contemplado el horror y, estupefacto, se deja matar. Sin la máscara.

Los personajes, como vemos, tienen entre sí elementos comunes que los equiparan y suficientes elementos diferenciadores que los marcan como únicos: en eso, como en tantas cosas, Moore y Gibbons son capaces de ir más allá de los estereotipos del género y la sintética caracterización tan propia a tantos otros tebeos de superhéroes: no se da esa alternancia de cualidades y oposiciones entre los miembros de Los Vengadores, ni la JSA… ni habría habido esa riqueza de matices si se hubiera trabajado con los personajes Charlton. Siendo seis, es posible agruparlos de dos en dos, intercambiando en cualquier momento sus características, pero los creadores parecen decantarse por buscar en cada uno de ellos un reflejo con el que se complementa a la perfección.

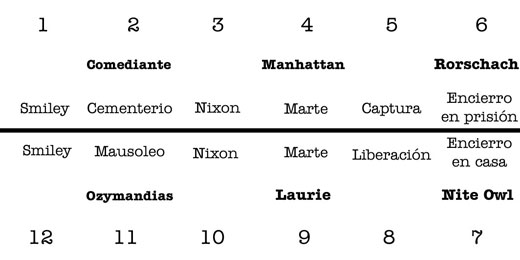

La estructura de la obra dedica, desde el principio, los números pares a contar el background de los personajes, dejando los números impares para la exposición del misterio y el avance de la trama. Es decir, los capítulos 2, 4 y 6 se centran en explicar cómo son y cómo han llegado a la situación en la que se encuentran el Comediante, Dr. Manhattan y Rorschach respectivamente. Sin embargo, al llegar a la mitad de la serie Moore, que no oculta que le asaltaron las dudas hasta ese momento («Sólo tenía pensado material para seis números, y la serie era de doce»), ha descubierto un nuevo motivo importante que es lo que termina de dar sentido a toda la arquitectura que está montando. El número cinco, «Fearful Symmetry»[95] es la piedra filosofal que lo pone en camino de cómo ha de decantar la serie hacia su conclusión, y en la simetría que es el leit motiv casi angustioso de este número se hallará la clave para el resto de la serie. El final del número 6, centrado adecuadamente en el test de manchas de Rorschach que se aplica al personaje durante su encarcelamiento (Rorschach enfrentado a su reflejo y proyectando su sombra sobre el impotente psiquiatra), marca la mitad exacta de la narración, y a partir de ahí, por simetría, como si hubiera un pliegue donde los números y los personajes van a coincidir por reflejo y por parejas, los capítulos dedicados a cada protagonista se alternan y pasan a ser los impares: el número 7 se centrará en Nite Owl, el 9 en Laurie y el 11 en Ozymandias. Es decir, Moore muestra claramente el juego de parejas de la ficción en la misma estructura de los comic-books: Rorschach / Nite Owl, Dr. Manhattan / Laurie, Comediante / Ozymandias (que es lo mismo que decir asesinado y asesino: la estructura de la obra revienta el macguffin antes de la conclusión… pero no nos dimos cuenta).

Semejante ejercicio estructural no se queda ahí. Los números 2 y 11 se desarrollan en un cementerio y un mausoleo (un «zigurat de la muerte» literal) respectivamente; el 4 y el 9 en Marte; el 6 y el 7 en la cárcel y la casa-prisión donde vive recluido Daniel Dreiberg. El número 5 narra la captura de Rorschach y el 8 su liberación; el 3 cuenta con la presencia estelar de Richard Nixon y el presidente vuelve a aparecer en el 10; por último, el número 1 abre con el smiley manchado de sangre y el 12 cierra con el smiley manchado de borscht.

El juego de simetrías se reproduce en los motivos de las calles: las pintadas de los amantes de Hiroshima, la bestia de dos espaldas Shakespeariana con la que Rorschach equipara el juego del amor, el hecho de que el kiosquero y el niño negro compartan el mismo nombre, el logotipo del restaurante Gunga Diner, el parecido entre Kovacs y Seymour, el póster del disco «Aomoxomoa» (de los Grateful Dead, nada menos), los números del archivo policial de Blake.

Por su parte, el juego de espejos hace que en el momento culminante de cada una de las tramas particulares que siguen su historia propia, los personajes protagonistas tengan que contemplarse a sí mismos y decidir. Tres de ellos (Comediante, Rorschach, Ozymandias) optan por la muerte, propia o ajena; otros tres, por encogerse de hombros y aceptar lo que venga, bien por sobrevivir (Laurie y Dan) o porque el futuro se les mezcla con el pasado y el presente y ya no representa ningún interés (Manhattan). Rorschach ha querido ver la vida en blanco y negro, y como tal acepta su destino. El Comediante no ha querido enterarse nunca de los matices de la vida. Ozymandias nunca ha vivido la vida. Manhattan está demasiado avanzado, demasiado alejado de la vida. Y Laurie y Nite Owl son los únicos que, precisamente por sus debilidades, encuentran un sentido nuevo a sus vidas.

Cada acción, por insignificante que sea, crea una reacción. Watchmen no es sólo un juego de espejos y simetrías, también es un efecto mariposa continuado donde lo que sucede en un lugar afecta a otro lejano, y donde precisamente el deseo de controlarlo todo de Adrian Veidt puede venirse abajo cuando el nuevo efecto mariposa que se inicia en la última viñeta desencadene (o no) el final de los sueños que tan lentamente ha ido preparando, dando muestras de ese «pensamiento lateral» que lo caracteriza.

Una vez más, como el juego de prestidigitación que en el fondo es la serie, Moore y Gibbons nos muestran claramente lo que están haciendo desde el principio. No ocultan el truco, pero los lectores estamos mirando a otra parte. Es sintomático que, ahora, en parte por pose o en parte por locura genial incomprensible a la que no accedemos buena parte del resto de los mortales, Moore se auto-proclame mago. Pero la conversación de El Comediante y Moloch ya en el número 2 nos cuenta, y mucho, de lo que va a pasar en la serie, a pesar del misterio que reconcome al lector que entra a gusto al trapo de no ser capaz de vislumbrar por qué vericuetos va a seguir la trama. Siempre que vemos a Ozymandias estará en pose meditabunda, angustiada, expresando en voz alta las dudas que lo corroen e incluso mirando al lector para hacerle partícipe de lo que se prepara.[96] Conocida la trama y conocido el misterio del asesino del Comediante, una nueva muestra de absoluta genialidad es que, a partir de entonces, las lecturas y relecturas de la obra ofrecerán puntos de vista nuevos, complementos a la primera impresión, abismos insondables que de pronto resuenan con detalles y guiños, resonancias y rimas que refuerzan la increíble precisión, casi mágica, con que ha sido construida la historia. El whodunit da paso al howdunit.

Resulta asombroso que la serie descubra tan descaradamente el as en la manga ya en el complemento del número 10, a dos capítulos de la resolución de la trama, cuando ya hemos descubierto, sí, que es Adrian Veidt quien está detrás del supuesto plan para eliminar a héroes disfrazados, pero aún desconocemos qué supone ese plan exactamente, y qué razonamientos ha seguido para llegar a ejecutarlo. En los memorandos que ilustran el complemento final de ese número (lo que en otros comic-books ocupa el espacio de las cartas de los lectores o la publicidad), el propio personaje escribe, psicoanalizándose sin saberlo o sin que le importe:

Me parece que el éxito de la campaña está directamente relacionado con el estado de incertidumbre global que existe desde los últimos cuarenta años o más. En una época de tensión y ansiedad, cuando el presente parece inestable y el futuro improbable, la respuesta natural es retirarse y abstraerse de la realidad, recurriendo a cambio a fantasías del futuro o a visiones modificadas de un pasado semi-imaginado.

Es Veidt quien «escribe», refiriéndose a la campaña publicitaria del perfume Nostalgia de su propiedad (como de su propiedad es todo cuando asoma a las viñetas). En el párrafo siguiente, hay ecos premonitorios que ya avisan de cuál puede ser el futuro más allá del final de la serie:

Aunque esta estrategia de marketing es relevante y tendrá éxito en un contexto de trastorno social, creo que debemos tener en cuenta el hecho de que, de un modo u otro, esas condiciones no pueden mantenerse indefinidamente. Dicho de manera más clara, las actuales circunstancias en las que se encuentra inmersa la civilización llevarán a la guerra, o no lo harán. Si conducen a la guerra, nuestros mejores planes serán irrelevantes. Si se logra la paz, deduzco que es probable que se produzca una nueva moda de optimismo social.

En la página siguiente, una vez más sin desperdicio, y jugando de nuevo con los matices y las claves, se reproducen unas publicitarias de «El método Veidt», un manual de culto al cuerpo y la mente que, leído tras la conclusión de la historia, sigue explicando antes de tiempo en qué consiste el plan real de Ozymandias, y que además tiene ecos terribles de un auténtica visión nazi de la vida. Aterra pensar que Adrian Veidt, el humano perfecto, considera a los seres humanos poco más que robots programables:

Tanto el cuerpo como la mente son parte de un robot biológico que habita nuestra alma inmaterial. Como cualquier máquina, puede ser puesto a punto, mejorado y potenciado para que funcione mejor, mientras se entienda el proceso para lograrlo. (…). Todo lo que hace falta es el deseo de protección y la voluntad para conseguirlo (…). El Método Veidt prepara el camino para un futuro brillante y esperanzado donde cualquiera puede ser un héroe.

La alegoría, por si no fuera ya lo bastante explícita, aumenta cuando el propio texto incide en comparar cuerpo biológico y cuerpo social:

Igual que es usted un ser orgánico completo en sí mismo, es también parte de un organismo social más grande formado por las personas que le rodean, la gente con las que trabaja, y en última instancia en el mundo entero. Cuando sea fuerte y sano de cuerpo y de mente, querrá reaccionar de un modo sano y positivo hacia el mundo que le rodea, cambiándolo para mejor, y mejorando tanto a usted mismo como a su prójimo. Nuestro último capítulo le ayudará a comprender el mecanismo que es el mundo, y su parte en él. Aprenderá que se puede renunciar a la responsabilidad de las acciones propias ante el resto del organismo social, ser empujado a un lado y a otro por las tensiones predominantes de la sociedad, o poder tomar el control ejercitando los músculos de la voluntad común a todos nosotros, afectando a nuestro entorno de manera positiva y responsable.

Dos números antes de que Watchmen se convierta en un tebeo de terror en el sentido kurtziano del término, estos textos ya nos han sumergido, sin que nos demos cuenta, en el horror. Tanto más terrible que las implicaciones mesiánicas y megalómanas de este texto, de su parafilia racista y nazi (¿o quizá filocomunista?), la publicidad que a modo de sarcasmo cubre las calles donde va a desencadenarse el holocausto: «El método Veidt. Os daré cuerpos más allá de vuestros sueños más descabellados», un juego de palabras intraducible una vez más, en tanto «body», «cuerpo» en inglés, significa también «cadáver».

Pero Watchmen no moraliza, no cierra el bucle, no pontifica. Es el lector el que, una vez más, habrá de sacar sus propias conclusiones, quien se verá afectado por el efecto mariposa.

Intentamos establecer cuatro o cinco formas radicalmente distintas de ver el mundo y hacer que los lectores juzgaran por sí mismos, ¡que tomaran una decisión moral por una vez en sus miserables vidas!

La prueba de todo ello es que, más de veinte años después de su publicación, todavía estemos descubriendo lecturas nuevas y sacándole punta a los matices de la obra, exactamente igual que se viene haciendo desde tiempo inmemorial con las obras maestras de la literatura. Con acierto, Moore insiste en que sus personajes no reflejan sus propios puntos de vista.

Sería muy poca cosa como escritor si todos los personajes reflejaran mi ideología. Todos los personajes de Watchmen tienen parte de mí. La tiene el Dr Manhattan, la tiene Rorschach y la tiene Veidt… Probablemente Dan y Laurie también, hasta cierto punto. Entre otras muchas cosas, con Watchmen intentaba decir es que en este mundo en el que vivimos, con todos sus personajes dispares y ambiciones probablemente no hay dos personas que quieran lo mismo. El mundo no funciona así. Si hay una frase central en Watchmen es «¿Quién crea el mundo?». Pero claro, es sólo mi opinión. Estoy seguro de que otros lectores podrán encontrar frases que para ellos tengan más significado, pero para mí ése es el tema: tienes todos esos enormes poderes (y Rorschach es un poder enorme a su modo, igual que Veidt es un enorme poder financiero y Osterman es un enorme poder físico. Tienes gente corriente que va tirando, gente que no sabe qué puñetas pasa, como la mayor parte de la humanidad. Tienes a los Nixons y ese tipo de gente, pero… ¿Quién crea el mundo? ¿Está realmente bajo el control de los más poderosos o son sólo parte del diseño, como todos los demás?

Frente al destino, la casualidad. Frente al bucle inflexible del tiempo, el azar de lo incontrolado, de lo incontrolable. Al símbolo del reloj, al símbolo del smiley ensangrentado, a los iconos simétricos se une otro símbolo, también demostrativo de la simetría, de la fugacidad del tiempo, de la sutileza y la fragilidad: la mariposa. Es una mariposa lo que Rorschach se empeña en ver una y otra vez en el test de manchas, aunque esté viendo en realidad una imagen horrible. Es una mariposa la mancha que dejan el kiosquero y el niño víctimas del genocidio y que acaba por igualarse a la mancha de sangre del smiley, lo que asoma detrás de esa mancha cuando el fundido en blanco los equipara al cristal del palacio en el hielo. Mariposas congeladas y cautivas, a salvo del mundo, bajo el control aparente de un megalómano.

Del efecto mariposa perfectamente planificado paso a paso se vale Adrian Veidt para instaurar su mundo perfecto, su nuevo milenio. Pero en esa la más hostil de las opas hostiles se le escapa, tal vez, el detalle pequeño, el factor equis impredecible, la casualidad absoluta de un marginado que sin saberlo tiene en sus manos una bomba de relojería en forma de diario. Un nuevo y breve aleteo, esta vez de un panfleto ultraderechista, puede acabar (o no) con un imperio.