—¿Qué es lo que ha oído decir en Bamangwato sobre mi hermano? —dijo sir Henry cuando yo hice una pausa para llenar mi pipa antes de contestar al capitán Good.

—He oído lo siguiente —contesté—, y nunca se lo he mencionado a ninguna persona hasta hoy. He oído decir que se dirigía hacia las minas del rey Salomón.

—¡Las minas del rey Salomón! —exclamaron mis interlocutores de inmediato—. ¿Dónde están?

—No lo sé —respondí—. Sé dónde dicen que están. Una vez vi las cimas de las montañas que las rodean, pero entre ellas y yo se extendían ciento treinta millas de desierto, y no tengo noticias de que ningún hombre blanco lo haya atravesado, excepto uno. Pero quizá lo mejor que puedo hacer es contarles la leyenda de las minas del rey Salomón tal y como la conozco, a condición de que ustedes me den palabra de no revelar nada de lo que les cuente sin mi permiso. ¿Están de acuerdo? Tengo mis razones para pedírselo.

—Por supuesto, por supuesto.

—Pues bien —empecé a decir—, como pueden suponer, los cazadores de elefantes son, por regla general, un tipo de hombres rudos que no se preocupan de mucho más que los hechos de la vida y las costumbres de los cafres. Pero de vez en cuando se encuentran hombres que se toman la molestia de recoger las tradiciones de los nativos, y que intentan reconstruir algún pasaje de la historia de esta oscura tierra. Fue un hombre así el primero en contarme la leyenda de las minas del rey Salomón, hace ya casi treinta años. Ocurrió en mi primera expedición de caza de elefantes en el país de los matabele. Se llamaba Evans, y al pobre hombre le mató un búfalo herido al año siguiente, y está enterrado cerca de las cataratas de Zambeze.

»Recuerdo que una noche le estaba hablando a Evans de unas magníficas explotaciones que había encontrado mientras cazaba cadús y antílopes en lo que es ahora el distrito de Lydenburgo, en el Transvaal. He observado que han vuelto a encontrar estas explotaciones al buscar oro, pero yo las conozco desde hace años. Hay un ancho camino de carros excavado en la roca que conduce a la entrada de la explotación o galería. En el interior de la galería hay montones de cuarzo aurífero listos para la trituración, lo que demuestra que los buscadores, quienesquiera que fuesen, debieron abandonar el lugar apresuradamente, y en la galería hay construida una estructura que es un excelente trabajo de albañilería.

»—¡Ah! —exclamó Evans—, pues yo le voy a contar una cosa aún más extraña.

»Y me contó que había encontrado, en el interior del país, una ciudad en ruinas, que, según él, era la Ofir que aparece en la Biblia; además, otros hombres más ilustrados que Evans han dicho lo mismo. Recuerdo que yo escuchaba todas estas maravillas con los oídos bien abiertos, porque entonces era joven, y esta historia de una antigua civilización y del tesoro que aquellos aventureros judíos o fenicios arrancaban de un país que con el paso del tiempo cayó en la más negra de las barbaries, impresionaba profundamente mi imaginación. De repente me dijo: ». —Muchacho, ¿has oído hablar de las montañas de Sulimán, al noroeste del país Mushakulumbwe?

»Le contesté que no.

»—¡Ah, bien! —dijo—. Pues ahí es donde realmente tenía sus minas Salomón, quiero decir sus minas de diamantes.

»—¿Cómo lo sabe? —le pregunté.

»—Lo sé porque ¿qué es Sulimán sino una corrupción de Salomón[3]? Además me lo contó una vieja isanusi (‘hechicera’) del país de Manika. Me dijo que las gentes que vivían al otro lado de esas montañas eran una rama de los zulúes, y que hablaban un dialecto del zulú, aunque eran unos hombres incluso más hermosos y más altos que aquéllos; que entre ellos vivían grandes hechiceros que habían aprendido su arte de los hombres blancos cuando “todo el mundo era oscuro” y que poseían el secreto de una mina maravillosa de “piedras brillantes”.

»Claro está, esta historia me hizo reír entonces, aunque me interesó mucho, porque aún no se habían descubierto los campos de diamantes, y el pobre Evans se marchó y le mataron, y durante veinte años no volví a pensar en el asunto. Pero al cabo de veinte años (y eso es mucho tiempo, caballeros; no es frecuente que un cazador de elefantes llegue a vivir veinte años con ese oficio), oí decir algo más definido sobre las montañas de Sulimán y el país que se extiende detrás de ellas. Yo me encontraba más allá del país de Manika, en un lugar llamado el kraal de Sitanda, que era verdaderamente miserable porque no había nada que comer y apenas se podía cazar. Sufrí un acceso de fiebres y me sentía bastante mal cuando, un buen día, apareció un portugués, acompañado por una sola persona, un mestizo. Conozco bien a los portugueses de Delagoa. No existe mayor monstruo sobre la faz de la tierra que se cebe, como hacen ellos, en la carne y el sufrimiento humanos bajo la forma de esclavos. Pero éste era un tipo de hombre diferente al que yo estaba acostumbrado a conocer; me recordaba más a los corteses universitarios de los que hablan en los libros. Era alto y delgado, con grandes ojos oscuros y bigotes grises y rizados. Hablamos un rato, porque él chapurreaba el inglés y yo entiendo algo de portugués; me dijo que se llamaba José Silvestre y que tenía una casa cerca de la bahía de Delagoa. Cuando al día siguiente prosiguió su camino con su compañero mestizo, me dijo:

»Adiós —y se quitó el sombrero a la vieja usanza—. Adiós, senhor —dijo—: Si volvemos a encontrarnos, seré el hombre más rico del mundo y me acordaré de usted». Reí un poco (estaba demasiado débil para reír mucho) y le observé mientras se dirigía resueltamente hacia el oeste, hacia el gran desierto; me pregunté si estaría loco o qué pensaba encontrar allí.

»Pasó una semana y me recuperé de la fiebre. Una tarde estaba sentado en el suelo frente a la pequeña tienda de campaña que había llevado, masticando la última pata de una miserable gallina que le había comprado a un nativo a cambio de un trozo de tela que valía veinte gallinas. Contemplaba el ardiente sol rojo que se hundía en el desierto cuando, de repente, vi una silueta, al parecer de un europeo, porque llevaba chaqueta, en la pendiente de una loma que había frente a mí, a una distancia de unas trescientas yardas. La silueta se arrastraba sobre las manos y las rodillas; después se incorporó y avanzó unas cuantas yardas dando traspiés, para volver a caer y avanzar otra vez a gatas. Al ver que debía de estar completamente agotado, envié a uno de mis cazadores a ayudarlo; cuando, por fin, llegó, ¿quién dirán que resultó ser?

—José Silvestre, claro —dijo el capitán Good.

—Sí, José Silvestre, o más bien su esqueleto con un poco de piel. Tenía la cara de un amarillo brillante, debido a la fiebre, y sus ojos grandes y oscuros casi se le salían de las órbitas, porque toda la carne había desaparecido. No tenía más que la piel amarilla apergaminada, pelo blanco y, debajo, los afilados huesos que sobresalían.

»—¡Agua, por el amor de Dios, agua! —gimió.

»Observé que tenía los labios cortados y la lengua, que sobresalía entre ellos, hinchada y negruzca.

»Le di agua mezclada con un poco de leche y la bebió a grandes tragos, uno o dos cuartos de galón, sin parar. No le dejé que bebiese más. Después tuvo otro acceso de fiebre, cayó al suelo y empezó a desvariar sobre las montañas de Sulimán y sobre los diamantes y el desierto. Le llevé a la tienda e hice todo lo que pude por él, que no era mucho, pero sabía cómo acabaría todo. Alrededor de las once se quedó más tranquilo; yo me acosté para descansar un poco y me quedé dormido. Al amanecer me desperté y, a media luz, le vi incorporado, extraña y endeble silueta que contemplaba el desierto. En ese momento, el primer rayo de sol atravesó la planicie que se extendía ante nosotros hasta alcanzar la lejana cresta de una de las más altas montañas de Sulimán, a una distancia de más de cien millas.

»—¡Ahí está! —gritó el moribundo portugués, extendiendo un brazo largo y delgado—. Pero nunca llegaré, nunca. ¡Nunca llegará nadie!

»De repente se detuvo y pareció tomar una determinación.

»Amigo —me dijo volviéndose hacia mí—, ¿está usted ahí? Mis ojos se han oscurecido.

»Sí —respondí—, sí, acuéstese y descanse.

»—¡Ay! —contestó—. Pronto descansaré; tengo tiempo para descansar durante toda la eternidad. ¡Escúcheme; me muero! Usted se ha portado bien conmigo. Voy a darle el papel. Quizá usted llegue si puede atravesar con vida el desierto, que nos ha matado a mi pobre sirviente y a mí.

»Se tentó la camisa y sacó algo que me pareció una petaca bóer de piel de swart-vetpens (‘antílope negro’). Estaba atada con una pequeña cinta de cuero, lo que llamamos rimpi, y trató de desatarla, pero no pudo. Me la tendió.

»—Desátela —dijo.

»Así lo hice, y extraje un trozo de lino amarillo desgarrado, sobre el que había algo escrito en letras torpes. Dentro había un papel.

»Después, con voz tenue, pues iba desfalleciendo, dijo: ». —En el papel está todo; está envuelto en la tela. He tardado años en descifrarlo. Escuche: un antepasado mío, refugiado político de Lisboa, que fue uno de los primeros portugueses que llegaron a estas costas, lo escribió mientras agonizaba en esas montañas que nunca holló pie blanco antes ni después. Se llamaba José da Silvestra y vivió hace trescientos años. Su esclavo, que le esperó a este lado de las montañas, le encontró muerto y llevó el manuscrito a Delagoa. Desde entonces ha permanecido en la familia, pero nadie se molestó en leerlo hasta que lo hice yo. He perdido mi vida por él, pero es posible que otro tenga éxito y que se convierta en el hombre más rico del mundo, ¡el hombre más rico del mundo! No se lo dé a nadie. ¡Vaya usted!

»Después empezó a delirar otra vez y, al cabo de una hora, todo había acabado.

»¡Dios le haya acogido en su seno! Murió sosegadamente y le enterré a mucha profundidad, con grandes cantos en el pecho, por lo que no creo que puedan encontrarlo los chacales. Después me marché.

—Pero ¿y el documento? —dijo sir Henry con un tono de profundo interés.

—Sí, ¿qué contenía el documento? —añadió el capitán.

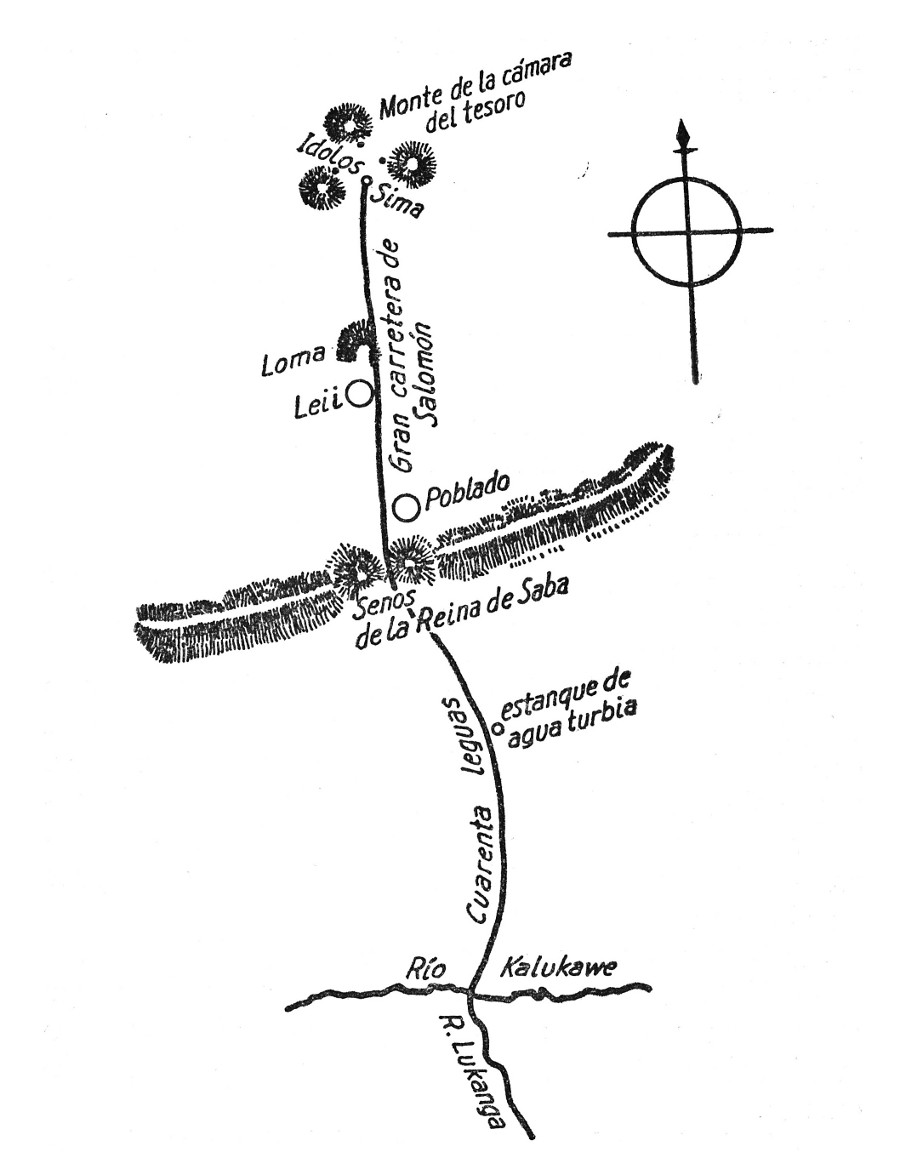

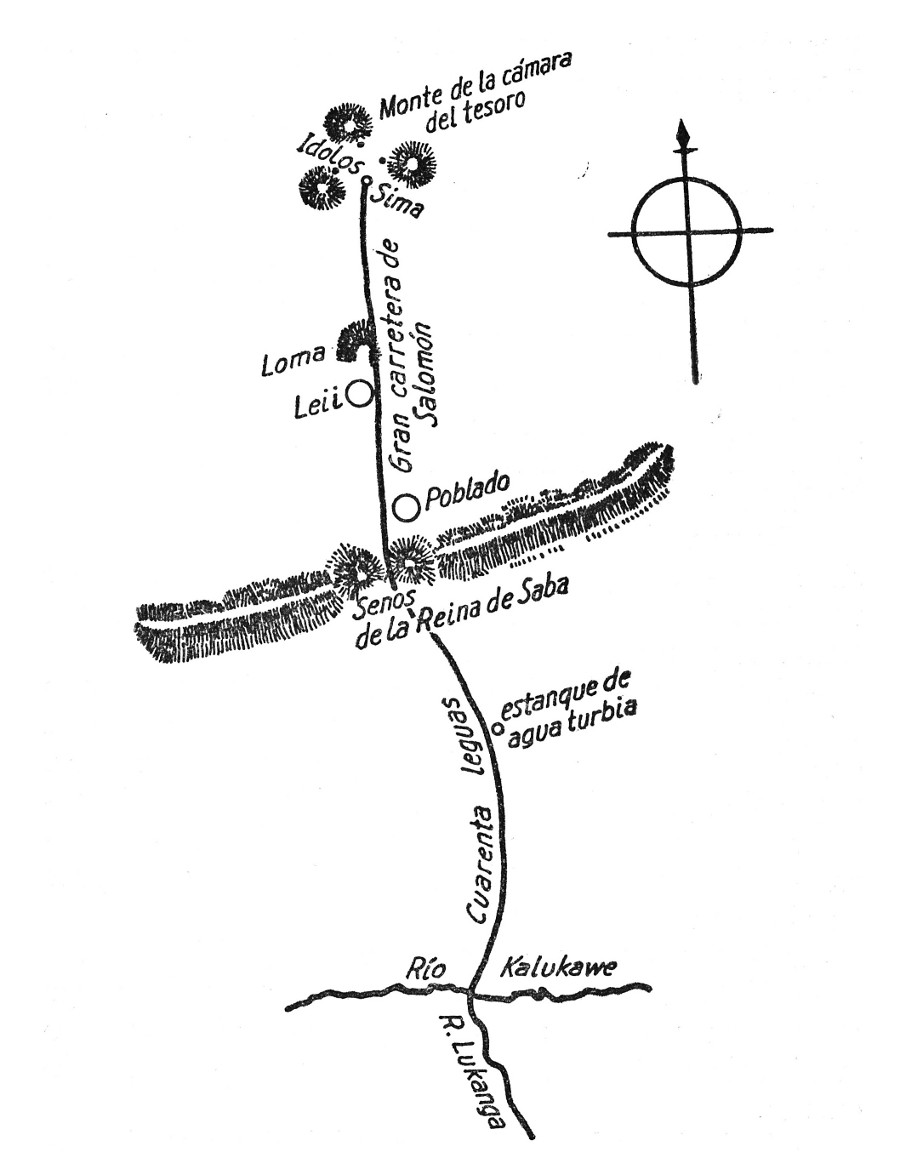

—Bueno, caballeros, si lo desean, se lo diré. Nunca se lo he enseñado a nadie, excepto a mi querida esposa, que murió, y ella pensaba que era una tontería, y a un viejo comerciante portugués borracho que me lo tradujo y que a la mañana siguiente lo había olvidado por completo. La tela original está en mi casa, en Durban, junto a la traducción del pobre don José, pero tengo la versión inglesa en mi agenda y un facsímil del mapa, si es que se puede llamar mapa. Aquí está.

Yo, José da Silvestra, que estoy muriendo de hambre en la pequeña cueva en que no hay nieve, en el extremo norte del pezón de la montaña que se encuentra más al sur de las dos que he denominado Senos de Saba, escribo esto en el año 1590 con una punta de hueso sobre un pedazo de mis ropas, con mi sangre por tinta. Si lo encuentra mi esclavo cuando llegue, llévelo a Delagoa para que mi amigo (nombre ilegible) ponga el asunto en conocimiento del rey, y que éste envíe un ejército que, si sobrevive al desierto y a las montañas y vence a los valientes kukuanas y sus artes demoníacas, a cuyo fin deberán traerse muchos sacerdotes, le convertirá en el rey más rico desde Salomón. He visto con mis propios ojos innumerables diamantes apilados en la cámara del tesoro de Salomón, detrás de la Muerte blanca; pero por la traición de Gagool, la hechicera, nada pude rescatar; apenas mi vida. Que quien venga siga el mapa y escale la nieve del seno izquierdo de Saba hasta llegar al pezón en cuyo extremo norte se extiende la gran carretera que construyó Salomón, desde donde hay tres días de viaje al palacio del rey. Que mate a Gagool. Rogad por mi alma. Adiós.

JOSÉ DA SILVESTRA[4]*

Cuando terminé de leer lo anterior y les enseñé la copia del mapa, dibujada por la mano moribunda del viejo caballero con su sangre por tinta, siguió un silencio de asombro.

—Bueno —dijo el capitán Good—; he dado la vuelta al mundo dos veces y tocado la mayor parte de los puertos, pero que me cuelguen si jamás he visto una historia como ésta en un libro de cuentos, ni en cualquier otro sitio, si vamos a eso.

—Es una historia extraña, señor Quatermain —dijo sir Henry—. ¿No nos estará engañando? Sé que hay quien piensa que es lícito tomar el pelo a los novatos.

—Si piensa eso, sir Henry —dije muy irritado mientras me guardaba el papel en el bolsillo, pues no me gusta que me tomen por esos tipos que consideran gracioso contar mentiras y que siempre se jactan ante extraños de extraordinarias aventuras de caza que nunca ocurrieron—, demos por terminado el asunto.

Y me levanté para marcharme.

Sir Henry posó su manaza sobre mi hombro.

—Siéntese, señor Quatermain —dijo—; le pido disculpas; comprendo que no desea engañarnos, pero la historia parece tan extraordinaria que me cuesta trabajo creerla.

—Cuando lleguemos a Durban, podrá ver el mapa y el texto originales —dije, un poco más calmado, porque, considerando el asunto, no era de extrañar que dudase de mi buena fe—. Pero no le he hablado de su hermano. Conocí a Jim, el hombre que estaba con él. Era bechuana de nacimiento, buen cazador y, para ser nativo, un hombre muy inteligente. La mañana en que partía el señor Neville, vi a Jim junto a mi carro, picando tabaco.

»—Jim —le dije—, ¿adónde vas? ¿A por elefantes?

»—No, baas —contestó—; vamos en busca de algo que vale más que el marfil.

»—¿Y qué puede ser eso? —dije, porque sentía curiosidad—. ¿Oro?

»—No, baas, algo que vale más que el oro —y sonrió.

»No le hice más preguntas, porque no me gusta rebajar mi dignidad mostrando demasiada curiosidad, pero me quedé perplejo. Al poco, Jim acabó de picar el tabaco.

—Baas —dijo.

»Ya no le hice caso.

»—Baas —volvió a decir.

»—Sí, muchacho, ¿qué quieres? —repuse.

»—Baas, vamos a buscar diamantes.

»—¡Diamantes! Pero entonces lleváis una dirección equivocada; deberíais dirigiros a los campos.

»—Baas, ¿has oído hablar de la Berg de Sulimán? (‘montaña de Salomón’).

»—¡Sí!

»—¿Has oído hablar de los diamantes que hay allí?

»—He oído un cuento estúpido, Jim.

»—No es un cuento, baas. Conocí a una mujer que era de allí y que fue a Natal con su hijo, y ella me lo contó; ahora está muerta.

»—Si intentas llegar al país de Sulimán, tu amo servirá de pasto a los aasvögels (‘buitres’), y tú también, si es que pueden recoger alguna piltrafa de vuestros pobres huesos —le dije.

»Sonrió.

»—Puede ser, baas. El hombre tiene que morir; me gustaría probar fortuna en otro país; aquí se están agotando los elefantes.

»—¡Ah, querido muchacho! —dije—. Espera a que te agarre por la garganta el “viejo hombre pálido” (la muerte), y ya veremos qué cara pones entonces.

»Media hora después vi alejarse el carro de Neville. Al poco, Jim volvió corriendo.

»—Adiós, boas —dijo—. No quería marcharme sin decirte adiós, porque quizá tengas razón y nunca volvamos.

»—Jim, ¿tu amo va de verdad a la Berg de Sulimán o estás mintiendo?

»—No —replicó—, es verdad. Dice que tiene que hacer fortuna como sea, o por lo menos intentarlo. Por eso quiere buscar diamantes.

»—¡Ah! —dije—, espera un poco, Jim: ¿le llevarás esta nota a tu amo y me prometes no dársela hasta que lleguéis a Inyati? (Inyati está a una distancia de varios cientos de millas).

»—Sí —dijo.

»Cogí un trozo de papel y escribí: “Que quien venga… escale la nieve del seno izquierdo de la Saba, hasta llegar al pezón, en cuyo extremo norte se encuentra la gran carretera de Salomón”.

»—Y ahora, Jim —dije—, cuando le des esto a tu amo, adviértele que siga el consejo incondicionalmente. No debes dárselo ahora, porque no quiero que regrese a hacerme unas preguntas a las que no voy a contestar. Y ahora, márchate, holgazán; el carro casi se ha perdido de vista.

»Jim cogió la nota y se fue. Esto es todo lo que sé sobre su hermano, sir Henry, pero mucho me temo que…

—Señor Quatermain —dijo sir Henry—, voy a buscar a mi hermano. Voy a seguir sus huellas hasta las montañas de Sulimán, y más allá si es necesario, hasta encontrarlo, o hasta que me entere de que ha muerto. ¿Quiere venir conmigo?

Soy —creo haberlo dicho— un hombre prudente, incluso tímido, y la idea me asustó. Me parecía que iniciar un viaje así era dirigirse a una muerte segura; aparte de otras consideraciones, tenía que mantener a un hijo y no podía permitirme morir entonces.

—No, gracias, sir Henry; creo que prefiero no hacerlo —contesté—. Soy demasiado viejo para una empresa tan descabellada; sólo conseguiríamos acabar como mi pobre amigo Silvestre. Tengo un hijo que depende de mí.

Tanto sir Henry como el capitán Good parecían muy desilusionados.

—Señor Quatermain —dijo aquél—, tengo dinero y estoy completamente entregado a este asunto. Puede pedir cualquier cifra razonable como remuneración por sus servicios, que le será pagada antes de partir. Además, antes de salir, dejaré dispuesto que, en el caso de que nos ocurra algo o de que le ocurra a usted, se le proporcionen a su hijo los medios de vida adecuados. De esto puede deducir lo necesaria que considero su presencia. Y si por casualidad llegásemos a ese lugar y encontrásemos diamantes, serán para usted y para Good a partes iguales. Yo no los quiero. Por supuesto, esa posibilidad es prácticamente nula, aunque lo mismo rige para el marfil que encontremos. Puede imponer sus condiciones, señor Quatermain, que todos los gastos correrán de mi cuenta.

—Sir Henry —dije—, es la oferta más liberal que jamás he tenido; nada despreciable para un pobre comerciante y cazador. Pero es el trabajo más importante con que me he topado y necesito tiempo para pensarlo. Le daré la respuesta antes de llegar a Durban.

—Muy bien —contestó sir Henry, y a continuación les deseé buenas noches y me marché. Soñé con el pobre Silvestre, muerto hace tiempo, y con los diamantes.