Los dramas de los niños son, en ocasiones, tragedias calladas. Yo sólo he renegado una vez de mi madre. Fue con ocasión de una ceremonia religiosa celebrada en mi colegio, cuando tenía trece años de edad. La edad del pavo, dicen, y la de la vergüenza ajena. Sonó el armonio de la capilla, y todos los concurrentes, alumnos y padres de alumnos, dedujimos por las notas iniciales que nos proponían cantar una Salve a la Virgen. Las voces se fundieron en un mismo acto de fe y los compases de la Salve invadieron gozosos el sagrado recinto. Pero de entre setecientas voces, una sobresalía por su agudeza. Era la de mi madre. Noté que mis compañeros sospechaban de mi drama. «Es la madre de los Ussía», se susurraban unos a otros con risitas disimuladas. A esto, la Salve había llegado al «advocata nostra», y mi señora madre, con muy escaso sentido de la discreción, había ascendido el tono de voz procediendo a un improvisado solo de muy complicada amnistía. Entonces mi compañero Eugenio Egoscozábal, un donostiarra maligno, que leía a Voltaire, Rousseau, Dalambert y Diderot, me dio la enhorabuena: «Tu madre canta muy bien». «Mi madre no ha venido», le respondí, como el peor de los hijos. «¡Ah, bueno!», comentó, como quitándole importancia a la cosa. Y consumado el acto de la negación, supe hasta qué punto se alzaba mi indignidad. Porque madre sólo hay una, y la mía, en particular, es inmejorable. Excepto cantando en la capilla de un colegio con Egoscozábal como testigo.

El problema de los niños de ahora es de otra índole. Los más desgraciados son aquellos cuyos padres intervienen de manera entusiasta en las reuniones de padres de alumnos y en la organización de los festejos colegiales. Los niños son como son y no hay forma de hacerles ver que no son como son. Un niño se desentiende de la profesión de su padre con especial desprecio. Sea abogado, ingeniero, factor de RENFE o dueño de un garaje, el niño siempre se enorgullece de su padre. Igual de su madre en cualquier circunstancia. Pero si el padre es el encargado de organizar la tómbola de la fiesta colegial y la madre es inducida a aportar un número indeterminado de tartas para la merienda, el niño sufre. Y sufre en silencio, lo que es más doloroso.

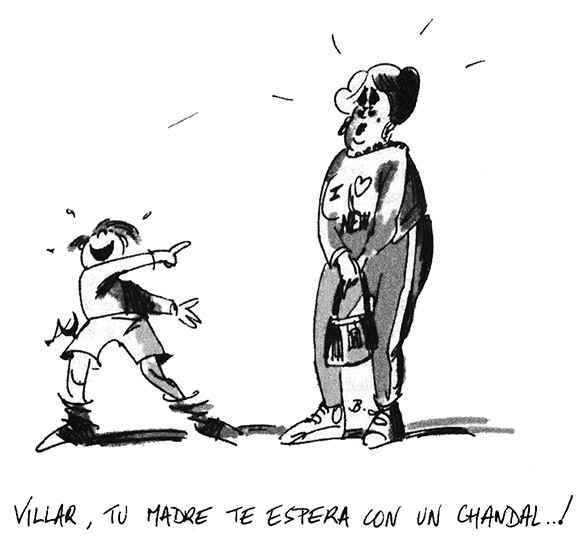

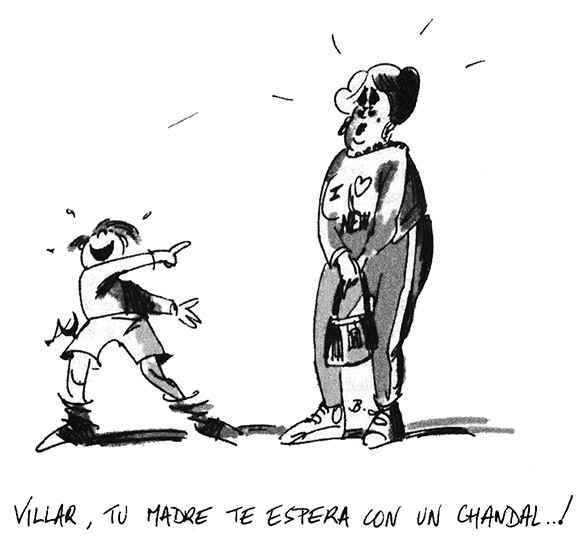

Lo peor para los colegiales de hoy es que su madre vaya a recogerlos con chandal. «Villar, tu madre te está esperando en la puerta con un chandal carmesí», le anunció a Villar un compañero de malísima intención. «Villar, nos encanta el chandal de tu madre y es muy original lo que lleva escrito sobre las tetas», le comentó otro compañero, peor intencionado que el anterior. «¿Se puede saber qué lleva mi madre escrito sobre las tetas?», protestó Villar. «I Love NY», concretó un tercero. Y Villar, aquel año, suspendió cuatro asignaturas. Y me parecen pocas.

Un niño normal prefiere dormir en el colegio a que su madre, o su padre, le recojan con un chandal. Si además de chandal tienen la falta de pudor de saberse de memoria los nombres y apellidos de los compañeros de su hijo, el hijo se desmorona anímicamente. Para los niños, el colegio es un mundo aparte que nada tiene que ver con su existencia normal. Los padres activos, además de unos pelmazos, conducen a sus hijos a la orilla del abismo. Un padre y una madre sólo pueden ir al colegio de sus hijos cuando las circunstancias así lo requieran.

En caso de incendio, por ejemplo. Y sin hacerse notar, por si acaso.