«Teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa la nación, lo más conservador que se puede ser, es ser revolucionario»

(FRANCISCO CAMBÓ)

El catalanismo, que buscaba en el «norte» su identidad verdadera, simplemente perdió el norte, que diríamos en expresión castiza. Creemos que desde fuera de Cataluña es muy difícil llegar a entender el tema lingüístico. No porque se trate de un problema práctico o educativo, sino porque se sumerge en lo más complejo de la psiqué humana y de un pueblo. El problema de la lengua, desde la perspectiva catalanista, no es un problema de comunicación, ni siquiera de defensa de lo propio o de la cultura. Bajo capa de legítima defensa de una lengua se esconde muchas veces un resentimiento irracional, una insatisfacción hacia lo propio o, por qué no decirlo, un extraño complejo de inferioridad que se disimula con exageradas manifestaciones de superioridad. Veamos algunos ejemplos.

Puig y Cadafalch, arquitecto magistral, líder de la Lliga, Presidente de la Mancomunitat, hombre culto, definió el castellano como un «intermediario inútil entre el catalán y el francés». Si un hombre cultísimo era capaz de afirmar semejante memez, es que algo raro pasaba en su mente ¿Cómo despreciar una de las lenguas más ricas del mundo, con un bagaje literario incomparable? ¿Qué explica esta afirmación de un hombre culto sino un extraño resentimiento, que aún hay que descubrir? Por otro lado, Valentín Almirall, el catalanista republicano que ostentaba el título nobiliario de barón, identificaba la figura del Quijote con la raza castellana: «es ya débil de cuerpo pero aún más de inteligencia». Esta alegoría literaria y política, vuelve a esconder algo. Pompeyo Gener, catalanista racista, afirmaba en 1903, en su obra Cosas de España; herejías nacionales, que durante la Edad Media solo hubo dos focos culturales: Barcelona y Córdoba. Para él, Castilla quedaba fuera. Todos estos personajes mencionados, tenían un nivel cultural suficiente como para no caer en dichas «boutades». Alguna explicación debemos encontrar que nos dé razón de la «sublimación» hasta lo indecible, que se hizo de la lengua y cultura catalana, en contra de la castellana. De paso, desharemos algunos mitos que se han ido construyendo en torno a la persecución del catalán.

¿Qué es el Romanticismo? Una enfermedad intelectual provocada como reacción a otra enfermedad: el Racionalismo. El Romanticismo contaminó la cultura, el arte, las relaciones comunitarias y las personales. Inventó naciones, tergiversó la Historia, emancipó la imaginación y la emotividad de la razón. Y su eje medular fue la apología de la lengua como el alma de un pueblo. Si una nación perdía su lengua moriría irremisiblemente. Por ello cada lengua determinaba una nación y cada nación debía tener un Estado que garantizara la subsistencia de la lengua y la cultura. Baste leer a Herder o a Fichte para entender lo que representa el romanticismo y la importancia de la lengua para el nacionalismo. Aunque ello nos costó en Europa dos Guerras totales, este difuso movimiento que todo lo abarcó y todo lo contaminó, sigue gozando de buena fama. Autores como Francisco Canals, Rovira y Virgili, Solé-Tura e, incluso, Soldevila reconocen que sin la influencia del Romanticismo no podríamos explicar el origen del catalanismo. Como botón de muestra recogeremos unas frases de la Historia de Cataluña de Soldevila. Están sacadas del epílogo de la obra dedicado a la Renaixença: «En el fondo [tras la guerra napoleónica en Cataluña] toda posibilidad de salvación estaba en el idioma: el resto era accesorio. Si el idioma había conservado suficientes elementos vitales para resurgir del estado de aturdimiento en el que estaba, el resurgimiento total no dejaría de producirse». Daba igual que en Cataluña y en toda España se hubiera luchado y muerto por una idea de España y de la existencia, lo único importante era recuperar la lengua. Ella sola, como verbo divino encarnado en el alma del pueblo, nos dirigiría a la plenitud existencial; hasta alcanzar a ser una nación «rica i plena» (según reza el Himno de los Segadores).

Nadie puede dudar de la importancia de una lengua y de su valor intrínseco. Querer eliminar conscientemente una lengua es un acto contra el alma de los pueblos (y no lo decimos en sentido romántico). Han existido totalitarismos que han querido suprimir culturas y lenguas minoritarias, como en la Unión soviética; o democracias asimilacionistas como la sueca, que a punto estuvieron de extinguir la lengua y cultura lapona. Sin embargo, hay otras lenguas que tienen su desarrollo propio, su auge, esplendor y posterior decadencia, sin necesidad de someter una violencia sobre ellas. Este es el quid en la discusión: determinar si el catalán decayó por sí mismo o fue sometido a un «genocidio cultural». Brevemente repasemos la historia del catalán, para poder emitir un juicio apropiado. Hasta el siglo XII, de los 1.000 documentos originales escritos que se conservan de Cataluña, al menos veinte están en un incipiente catalán; el resto están escritos en latín. Del siglo XIII, durante el reinado de Jaime I, se conservan unos 3.500 documentos y nuevamente sólo unas decenas están escritos en catalán; los otros lo están en castellano o aragonés, pero la inmensa mayoría en latín. Ello no obsta para que desde el siglo IX, en los textos latinos vayan apareciendo algunas palabras que podríamos considerar un primigenio catalán romance. El catalán nacía como lengua neolatina peninsular, aunque con una influencia provenzal. Cuando Berenguer III se casó en 1112 con Dulce de Provenza, los trovadores provenzales se pusieron de moda en Cataluña, extendieron sus acentos y llegando a poner en peligro la existencia del catalán como lengua de la elite.

La nueva lengua (el catalán) adoptó nombres tal y como: rusticón román, romance, nostre llatí, lernasí, llengua lemosina (seguramente porque los trovadores más preciados venían de Limoges). Sólo en 1291, gracias a Godofredo (ahora Jofré) de Foxá, en su obra Declaració de las reglas de troba de Vidal de Basilea, aparece la palabra «catalanesch», referida al catalán. Ello no quita que el catalán ya se hablara y escribiera desde hacía un siglo. En las historias nacionalistas suele decirse que el primer texto en catalán aparece en un texto latino: Las Homilías de Organyà, que no se pueden datar exactamente aunque corresponderían a principios del siglo XII. Pero sí tenemos perfectamente datado un texto catalán. Se trata de la rendición del castillo de Lorenz (en Lérida) a Pedro II: El acta de rendición, escrita en inequívoco catalán, data de 1211. El catalán surgía acompañado de la constitución de una estructura política, la Corona de Aragón, que le permitió su momento de auge y esplendor.

El esplendor del catalán coincidió con el reinado del Rey Jaime I. Una de sus grandes figuras, curiosamente, no fue catalán sino mallorquín: Raimundo Lulio (ahora Ramon Llull), que vivió a lo largo del siglo XIII. Escribió tanto en latín como en catalán (mallorquín) y su obra puede considerarse universal e inmortal. Durante el siglo XIII y XIV fueron innumerables los poetas, prosistas, cronistas, novelistas, dramaturgos y científicos que escribieron en latín. La cima del «catalán» poético se alcanzó en el siglo XV no con un catalán sino con un valenciano: Ausias March. No entraremos en discusión, pero las raíces maternas valencianas del que escribe estas líneas, nuestra profunda amistad con valencianos de pura cepa y argumentos lingüísticos sólidos obligan a afirmar la distinción entre el valenciano y el catalán. Por ello es perfectamente legítimo afirmar que Ausias March escribió en valenciano, por mucho que lo oculten los libros de texto del pancatalanismo (en estos momentos sentimos los rugidos de centenares de catalanistas que desde el otro mundo se están removiendo en sus tumbas por obra y gracia de esta afirmación). No en vano, el siglo XV fue llamado El Siglo de Oro valenciano o Siglo de Oro de las Letras Valencianas. Son muchos los poetas de altura que, entre el siglo XIV y el XV, nos dejaron las letras valencianas: Jordi de San Jordi (alabado por el Marqués de Santillana), Jaume Roig Roig, Bernat Fonollar y un largo etcétera. Un hecho que también «olvidan» los nacionalistas es la notable influencia que tuvo Ausias March en las letras castellanas. En 1539 se recopilaron 46 de sus 128 composiciones en Valencia, y fueron traducidas al castellano por Baltasar de Romaní. De 1555 tenemos una edición vallisoletana de 124 poesías, supervisada por Juan de Resa, capellán de Felipe II. La traducción de Jorge de Montemayor fue impresa en Zaragoza (1562) y en Madrid (1579). Su obra influyó de forma notable en la poesía española del Renacimiento. Un Renacimiento que nunca influiría en el catalán, como reconoce y llora Soldevila.

Por último, no podemos dejar de resaltar el Tirant lo Blanch (Tirante el Blanco) del escritor también valenciano Joanot Martorell, publicada en Valencia en 1490. Sin esta novela de caballería sería difícil imaginar la aparición de El Quijote tal y como lo conocemos. El estilo socarrón de la obra ejerció una fascinación en Cervantes, lo cual se deja ver en la elaboración del Quijote y en su crítica a las novelas de caballería. De ello da fe el siguiente fragmento de la obra de Cervantes en el que el cura y el barbero arrojan a la hoguera los libros de Don Alonso de Quijano: «—¡Válgame Dios! —dijo el cura, dando una gran voz—. ¡Que aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, compadre; que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos […] Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen». Otra relación importante es la del catalán Juan Boscán Almogávar (1492-1542), poeta y traductor al castellano de obras renacentistas e introductor de la lírica italianizante en la poesía en castellano, junto con Garcilaso de la Vega a quien conoció en Italia. La admiración que Boscán sentía por la obra de Ausias March la transmitió al poeta toledano y se puede aún sentir la influencia del poeta valenciano en Garcilaso.

El siglo XV catalán, a diferencia del valenciano, ya da muestras de decadencia. Bernart de Rocabertí, poeta de un solo poema conocido Comedia de la Gloria d’Amor (de 1.522 versos); Francesc Ferrer, al que sólo se le conoce un poema o Pere de Torroella, que escribió más en castellano que en catalán, son sólo algunos ejemplos. Por el contrario, en el siglo XV contamos con más de 30 literatos castellanos de altura, y más de 60 en el XVI. De este siglo, en catalán, sólo tenemos algún poeta de mención como Pere Serafí o prosistas de segunda fila como Pere Carbonell. Por último, el siglo XVII, el Siglo de Oro español, eclosiona coincidiendo con la decadencia del catalán literario.

Mientras que en lengua castellana aparecen los Cervantes, Góngora, Quevedo, Garcilaso, Gracián y una infinitud de buenos literatos, en catalán sólo podemos destacar a Jerónimo Pujades y su Corónica Universal de Cataluña, que se inició en catalán y se acabó escribiendo en castellano. A este acompañaron algunos prosistas de segunda fila y dos poetas remarcables: Vicens García (el Rector de Vallfogona) y Francesc Fontanella, ambos de clara influencia castellana.

Paradoja: La mayoría de políticos, pensadores o historiadores nacionalistas no se acaban de poner de acuerdo cuando empezó la «decadencia» del catalán o su desuso. Bien es cierto, que al menos muchos de ellos quieren centrarla en el siglo XVIII por culpa de la «centralización» borbónica y del Decreto de Nueva Planta. El armazón del argumento nacionalista se construye afirmando que durante el reinado de los Austrias, Cataluña gozaba de autonomía y la lengua estaba salvaguardada. Pero acabamos de demostrar que la decadencia literaria se produjo mucho antes de la llegada de los Borbones. Además, con los Austrias, Cataluña no se salvó de una crisis interna política, como ya explicaremos.

Entre las causas de la decadencia literaria que proponen los nacionalistas, la lista es muy dispar, lo cual indica la poca certeza y unanimidad de criterio al respecto. Veamos varios argumentos: Fernando el Católico era un «calzonazos» y se dejó avasallar por la reina Isabel; pérdida de la independencia «nacional» en 1714 (éste es el más recurrido); reclusión en el Mediterráneo e imposibilidad de abrirse a América (también bastante socorrido); constantes medidas de «opresión» contra el catalán (con leyes y disposiciones absolutistas), incluso el «aburrimiento» que producía el catalán a los catalanes que empezaron a pasarse al castellano (este argumento ha sido defendido por muchos catalanistas honestos). En una tertulia académica, el profesor Francesc Xicola, catalán de esos de ocho apellidos catalanes seguidos, nos sentenciaba sobre la decadencia del catalán y la superioridad del castellano: «El drama del catalán es que nunca tuvo un Barroco, ni un Nebrija». Ello es así, pero la culpa no fue política, sino fruto de los avatares de las culturas. El poder político castellano coincidió con el Renacimiento y el Humanismo y se retroalimentó de ellos. Y justo en ese momento empezaba la decadencia de la cultura catalana. Hemos de pensar que la proximidad de Cataluña con Italia posibilitaba que esa influencia hubiera sido más notoria que sobre la castellana, pero Cataluña ya no estaba para demasiados excesos por agotamiento interno, no por represión exterior.

Para darnos cuenta del alcance equívoco de los argumentos nacionalistas, tomemos la protesta contra el Decreto de Nueva Planta. En este Decreto no aparece nada sobre la lengua, excepto que «Las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana». Este texto ha sido repetido hasta la saciedad por autores nacionalistas para demostrar la «represión lingüística». Lo que no dicen es que en toda España, hasta entonces, las Reales Audiencias sustanciaban sus causas en latín (al igual que en Cataluña); por tanto el castellano «reprimió» al latín, pero no al catalán. Aun así, el latín fue usado en la Justicia durante mucho tiempo (sin hacer caso a las «leyes represoras»). Es más que significativa la Real Cédula de Aranjuez del 23 de junio de 1768, firmada por Carlos III, en cuyo artículo 6 se lee: «En la Audiencia de Cataluña quiero que cese el estilo de poner en latín las sentencias y lo mismo en cualquiera Tribunales Seculares donde se observe tal práctica…». Finaliza afirmando que, en bien de las partes y teniendo en cuenta que en Aragón ya se fue abandonando el «lemosino», se recomienda que las sentencias sean en lengua castellana. De esta Real cédula se desprenden dos ideas nucleares: que no se había hecho mucho caso a las disposiciones del «odiado» Felipe V; y que el idioma que salía perdiendo era el latín, no el catalán. Las disposiciones (que tampoco fueron muy seguidas en Cataluña) de incorporar en la enseñanza primaria la lengua castellana, estaban ordenadas a un mejor cumplimiento de esta Real Cédula; esto es, que cualquier súbdito pudiera acudir a la Justicia y enterarse de las sentencias, pues el vulgo desconocía completamente el latín.

Digresión: Ya hemos señalado en otra obra que, por muchas disposiciones que se hubieran legislado contra el catalán durante siglos, estas eran ineficaces, pues el Estado no tenía una capacidad de control social como la de hoy en día. En el siglo XVIII la inmensa mayoría de la población catalana rural no iba a la escuela; en la mayoría de pueblos no había más maestro que el párroco. Y según dice un contemporáneo dieciochesco, Baldiri Rexach, los pocos seglares que ocupaban cargo de profesor eran, a menudo, «un vagabundo o un glotón, un bribón o un poltrón».

El propio Baldiri Rexach había escrito en 1749 su Instrucció per l’ensenyança de minyons. En su introducción señala la importancia de que los niños aprendan «la lengua de la propia Patria [en referencia al catalán]», sin olvidar el francés y «la lengua española que nos es la más útil y necesaria de todas las lenguas extranjeras». Mientras escribía esas palabras, la lengua castellana ya era algo co-sustancial a Cataluña. Evidentemente en las zonas rurales se mantuvo el catalán como absolutamente predominante; pero la lengua castellana ya era parte integrante del paisaje cultural de las ciudades más importantes. El catalán, como ya dijimos, alcanzó su esplendor en el siglo XV. Por esas coincidencias, con el Renacimiento —a mediados del XV— resurgió también el latín como lengua de la Iglesia, de las relaciones internacionales y de la ciencia y la cultura en general. La decadencia del latín a partir del XVII coincidía con el empuje del castellano. Y la lengua catalana se quedó descolocada en tierra de nadie. En 1621, el catalán Pedro Gil, que escribía en llemosí, reconocía que: «la lengua castellana, llamada ya española, es casi universalmente entendida». Lo que la historiografía catalanista aún no ha querido entender es que el castellano, en realidad, fue ocupando el puesto del latín en el orden cultural. También, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente en Barcelona, el castellano se fue extendiendo popularmente. Los primeros libros en castellano en Cataluña, como ya señalamos anteriormente, provenían de Montserrat y fueron el Directorio de las horas canónicas, y el Exercitatorio de la vida espiritual, escritos por el Abad Cisneros. La Contrarreforma impulsó de nuevo las antiguas órdenes religiosas y muchas de ellas optaron por el castellano en sus prédicas y escritos, tal como los capuchinos (los capuchinos catalanes de ahora creen que el castellano es la lengua del Diablo). Otras más modernas, pero inmensamente poderosas, como los jesuitas, siguieron su mismo camino. Ricardo García Cárcel señala que: «Los jesuitas fueron pronto los monopolizadores de la predicación en Barcelona. En Santa María del Mar, por ejemplo, predicaban cada domingo por la tarde ante más de cinco mil personas. Salvo algún caso aislado, la Compañía de Jesús jugó habitualmente la baza de la descatalanización […] Los dominicos asumieron igualmente la identificación de la solemnidad del acto religioso con la exigencia de la predicación en castellano […] Los carmelitas predicaron especialmente en castellano. La orden agustina fue una de las más castellanizadas». Solamente los escolapios y franciscanos mantuvieron mayoritariamente la predicación en catalán, pero —cosa harto significativa— a la hora de imprimir los sermones lo hacían en castellano.

En el Concilio Tarraconense de 1635-1636 se intentó dirimir el tema de la lengua propia para la predicación. El Concilio de Trento había dado la instrucción general de «facilitati sermonis». Unos obispos entendían esta disposición como una defensa del catalán y otros del castellano. Por ejemplo, el obispo de Tortosa, Jacinto Antolinez de Burgos, solicitó que: «en el Principado de Cataluña y en todo el Arzobispado de Tarragona no se predique otra lengua que la vulgar catalana», arguyendo que se ajustaba a la norma de Trento. En la segunda parte de este Concilio (1636-1637), el Obispo de Barcelona, García Gil Manrique, propuso otorgar a los obispos la facultad de dirimir si la predicación debía ser en castellano o en catalán. Con especial ímpetu, esta propuesta fue secundada por el obispo de Lérida, ya que la ciudad estaba inundada de aragoneses y navarros que iban a estudiar a la Universidad y no entendían el catalán, lo cual podía infligir un grave daño económico a la ciudad. Finalmente se impuso la tesis del obispo de Urgel, Pablo Durán, de que toda prédica debía ser en catalán. Pero en la clausura del Concilio el tema se reabrió de nuevo y una de las propuestas, aunque sin ser aprobada, es la que acabó imponiéndose por el decurso natural de los acontecimientos: usar el catalán «para los que se reconocen ignorantes de la lengua castellana tengan fasto más casero y ajustado a su caudal, y el castellano en los centros urbanos».

Entre 1640 —Revuelta de los Segadores y la entrega de Cataluña a Francia por parte de Pau Claris— y la Paz de Rijswijk, en 1697 (por la que Cataluña volvía oficialmente a la soberanía hispánica), el Principado no dejó de ser invadido y reconquistado continuamente. Las autoridades catalanas rebeldes, durante la Guerra de Secesión (1649-1652), prohibieron taxativamente el uso del castellano e impusieron la obligatoriedad del catalán. Tras décadas de interminables guerras, aún le tocaría sufrir a Cataluña otra: la de Sucesión, que culminaría en 1714. Los historiadores nacionalistas acusan a los Borbones Felipe V y Carlos III, y su cédula de 1768, de prohibir, censurar, o exterminar el catalán. Pero misteriosamente se olvidan del único Borbón que sí emitió un decreto de prohibición total del catalán: Luis XIV. El Rey Sol publicó en 1700 un decreto prohibiendo el uso público del catalán en los condados allende los Pirineos que Francia había conseguido adueñarse. La verdadera persecución del catalán la inició Francia con los siguientes decretos y disposiciones: 1661, Luis XIV otorga al Collège de Jésuites, a perpetuidad, las clases de gramática en la Universidad de Perpiñán, a través de las cuales se introduce el francés entre la nobleza, el clero y la burguesía; 1672, Ordenanza para promover escuelas para la enseñanza en francés; 1682, Orden que exige la lengua francesa a los roselloneses para obtener cargos públicos y obtener títulos honoríficos y da seis meses para aprenderlo; 1683, prohibición a los roselloneses de estudiar en el resto del Principado. Al lado de esto, podemos reírnos de las disposiciones de los Borbones españoles.

Otras contradicciones en la historiografía nacionalista son más flagrantes. Según Prat de la Riba, la persecución del catalán empezó con Felipe V; igualmente lo declara así Rovira y Virgili en su Historia de los Movimientos nacionalistas. Por otro lado, arguyen, el Renacimiento del catalán se produciría a principios del XIX y con él, el despertar de la conciencia catalana. Y aquí es cuando la cosa deja de cuadrar. El propio Rovira y Virgili afirma que el catalán fue sustituido por el castellano en 1825. Por un lado el catalán está renaciendo y por otro desapareciendo (misterio entre los misterios). Tácitamente está reconociendo que la tan odiada cédula de Carlos III, de 1768, no sirvió para nada. Por otro lado Joan Corominas, en su Història dels Països Catalans, retrasa esta fecha hasta 1858 (en referencia a la Ley Moyano de 1857). Si los historiadores catalanistas no se ponen de acuerdo en cuándo y por qué empieza la decadencia del catalán… ¿qué nos queda de cierto?

La gran dificultad de los historiadores nacionalistas clásicos (Rovira y Virgili, Ferran Soldevila, y otros) es conciliar su ideología con los hechos históricos. Sabedores de que el liberalismo, del que eran hijos, se había asentado en España gracias a la Constitución de Cádiz, las críticas nunca arrecian contra ella. Todo ello a pesar de que en su artículo 368 se establece que el Plan de Enseñanza será uniforme para todo el «Reyno». El catalanismo de izquierdas siempre ha tenido cuidado en sus denuncias sobre las leyes que «atacaban» al catalán. Buena parte de estas leyes fueron promovidas dentro del espíritu centralizador de construcción de un Estado nacional al estilo francés, como síntoma de modernidad revolucionaria. Por eso la escuela debía ser centralizada y uniformizadora. Sin embargo, el Estado decimonónico español, no era tan fuerte y eficaz como el francés; en parte gracias a las Guerras realistas y carlistas que defendieron a capa y espada una España foral y antijacobina.

Frente a la acusación de que Castilla reprimió el catalán tendríamos argumentos parecidos para decir algo que nadie dice: «la masonería reprimió el catalán». Dicho así, la frase no es exacta; pero, por esas «casualidades», buena parte de las disposiciones decimonónicas «contra» el catalán provinieron de masones. Es fácil encontrar en la red una lista de «agravios» que sufrió la lengua catalana durante siglos, por parte de los gobiernos de Madrid. Pero ¿qué ideología sustentaban los promotores de esas disposiciones? Sintéticamente expondremos los «agravios» y los «responsables».

– 1715, en Consulta del Consejo de Castilla: se afirma que «en el aula no puede haber ningún libro en catalán, tampoco no se hablará y escribirá en esa lengua y donde la doctrina cristiana se enseñará y será aprendida en castellano». En el fondo, es lógico, tras la reciente derrota en la Guerra de Sucesión. Aquí obviamos responsables concretos al desconocerlos. Aunque debemos insistir en que, en esas fechas, el «Estado» era incapaz de que buena parte de las disposiciones que salían de los gobiernos llegaran realmente a las escuelas.

– 1768, el Conde de Aranda promueve una Real Cédula por la cual se prohíbe la enseñanza del catalán en las escuelas de primeras letras, latinidad y retórica; se expulsa el catalán de todos los juzgados, y se recomienda que lo hagan también las curias diocesanas. El Conde de Aranda es uno de los «sospechosos» de haber introducido la masonería en España. A pesar de estas prescripciones legales, el catalán continuó usándose habitualmente en la enseñanza de primeras letras: hegemonía que no perdería hasta finales del siglo XIX. El Estado no tenía medios para controlar el cumplimiento de esas disposiciones. Prueba de ello son las constantes denuncias de los gobernadores civiles de que los maestros seguían enseñando en catalán.

– 1780, Real provisión promulgada por el Conde de Floridablanca: «Obliga a todas las escuelas a enseñar la gramática de la Real Academia Española». José Moñino y Redondo, primer Conde de Floridablanca, fue masón y uno de los factótums de la expulsión de los jesuitas y de su disolución, cuando eran la punta de lanza del saber y del conocimiento de la época. En esta Real Provisión tampoco se especifica si la gramática castellana se debe explicar en castellano, o puede realizarse en catalán.

– 1801, «Instrucciones de Manuel de Godoy sobre los teatros: se prohíbe cualquier idioma que no sea el castellano». Hemos de recordar al historiador, que denunciaba: «La traición del masón Godoy, ministro del reino y agente de la masonería francesa, entregó España a Napoleón».

– 1821, El plan Quintana: «Obliga a utilizar el castellano en el sistema escolar». Manuel José Quintana elaboró el informe para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública (llamado Informe Quintana), posteriormente convertido en norma legal en 1821 con algunas modificaciones. Por tanto, esta Ley se promulgó durante el Trienio Liberal. Quintana fue masón y acabó siendo preceptor de Isabel II y fue conocido también por sus poesías eróticas que, parece, influyeron en exceso sobre la Reina, explicando así sus desenfrenados ardores que, a la postre, la convirtieron en una títere de los ilustrados masones de su Corte.

– 1837, «Un Edicto Real imponía castigos corporales y difamatorios a los infantes que todavía hablaran en catalán en la escuela». A falta de más información, sólo podemos decir que durante esa época regía la regente María Cristina y fue cuando se promulgó la Constitución de 1837, de carácter liberal y progresista, haciendo un guiño a los liberales moderados. Por aquella época los hombres fuertes fueron Espartero y Mendizábal (el de la Desamortización), ambos masones. Se suele mencionar que con «la Real Orden de 1837, se confirmó la prohibición del catalán en las salas de espectáculo y en las representaciones teatrales, y no se admitieron a censura esas obras escritas en esa lengua». Una denuncia de la que no hemos podido confirmar la fuente, dice que en 1838 se prohibieron los epitafios en lengua catalana en los cementerios. Si es verdad, ello ocurrió durante un gobierno progresista.

– 1857, «Ley Moyano: rectifica la prohibición del catalán en la enseñanza pública. Se considera que es la ley que más contribuyó a que los niños catalanes fuesen analfabetos en su propia lengua». Semejante afirmación es más que absurda. La Ley Moyano, aunque impulsada por un gobierno liberal moderado, fue fruto del espíritu centralista liberal progresista. Moyano era un liberal, y masón, que poco a poco había reculado hacia el partido moderado. La Ley Moyano fue impulsada en 1857 e incorporó buena parte del Proyecto de Ley de Instrucción Pública del 9 de diciembre de 1855, elaborado durante el Bienio Progresista por Manuel Alonso Martínez, bajo el gobierno de Baldomero Espartero (masón). Analizada con detalle, la Ley Moyano no es para rasgarse las vestiduras. En su Título I, y en referencia a la enseñanza primaria, sólo especifica, en el artículo 2°, que entre otros objetivos, los niños deben conocer: «Principios de Gramática castellana, con ejercicios de Ortografía». En el Título II propone como área de conocimiento: «Gramática castellana y latina» y «Ejercicios de análisis, traducción y composición latina y castellana».

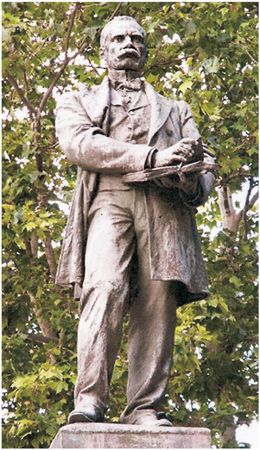

Hay que decir que, en primer lugar, la analfabetización —a pesar de estas leyes— seguía extendida por toda la Cataluña rural. Y que, en segundo lugar, en ningún momento la ley especificaba cuál era la lengua vehicular, simplemente se señalaba que se debía enseñar gramática castellana, pero no se concretaba en qué lengua. Si a alguien le parece este argumento demasiado retorcido para justificar la «no represión» del catalán, que investigue en cuántos institutos de Cataluña actualmente se enseña lengua castellana en catalán. Las posteriores normativas a lo largo de principios del siglo XX, dan a entender que estas leyes nunca fueron eficaces y que en Cataluña, los maestros seguían enseñando en catalán. Por cierto Moyano, tienen un destacado retrato en la sala de Juntas de la Universidad de Barcelona. Y como ya explicamos en nuestro libro Historias ocultadas del nacionalismo catalán, su estatua en Madrid es obra de un escultor catalán.

– 1862, «Ley del Notariado: Prohíbe el uso del catalán en las escrituras notariales». Esta ley, fruto lógico de la extensión de comunicaciones entre todas las zonas de España, tiene su origen en el Gobierno del General O’Donnell, militar isabelino y anti carlista. Miembro de la Unión Liberal y partícipe en las logias masónicas que conspiraron contra el masón Espartero.

– 1870, «Ley del Registro Civil: Prohíbe el uso del catalán en el Registro civil». Esta Ley fue promulgada durante el mandato del catalán Prim, conocido masón, y miembro del Partido progresista.

– 1881, «Ley de Enjuiciamiento Civil: Prohíbe el uso del catalán en los juzgados». Aunque la ley fue promulgada días antes de la caída del gobierno de Cánovas, perteneciente al Partido Liberal Conservador, no fue derogada por su sucesor, Práxedes Mateo Sagasta, del Partido Liberal Fusionista, igualmente reconocido masón. Durante sus gobiernos se promulgaron las siguientes disposiciones: 1896, «Dirección General de Correos y Telégrafos: Se prohíbe hablar en catalán por teléfono»; 1902, «Real Cédula: Prohíbe representar, cantar y bailar piezas que no fuesen en idioma castellano».

– 1902, Decreto de Romanones, obligando a que la enseñanza del Catecismo sea en castellano. De Romanones, según cuenta Vidarte en No queríamos al rey: «[el] conde de Romanones, […] también había sido iniciado en secreto por Sagasta y […] siempre cumplió bien con la Orden [masónica]».

A buen entendedor pocas palabras bastan. La paradoja resalta en que la masónica Esquerra Republicana de Catalunya, liderada por el masón Macià, hiciera de la persecución del catalán la bandera de su lucha política; pero que nunca denunciara a la masonería como promotora de estas políticas. Otros decretos del catalán, especialmente durante el Directorio del Primo de Rivera, instando a los profesores de Cataluña a impartir las clases en catalán, sólo demuestran que las disposiciones anteriores poco éxito habían tenido especialmente en los pueblos. Sobre el franquismo ya aportamos suficientes datos en nuestra anterior obra para formar un juicio más que correcto al respecto.

Los «goigs» o «gozos» son poesías populares catalanas dedicadas a santos. Hay cientos de «gozos» redactados en catalán dedicados a Santiago (Sant Jaume), Patrono de España. Aquí un ejemplo del Obispado de Vic, en catalán, de 1871.

La España visigoda en el año 700, siendo ya una unidad geográfica política y religiosa. La Septimania (languedoc-Rosellón) ya pertenecía a ella.

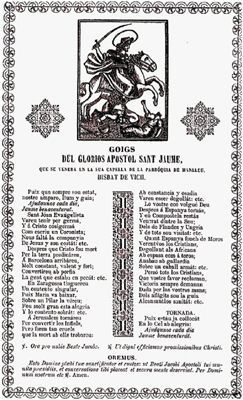

Placa en la ciudad de Cervera conmemorando la «fundación de la Generalitat» en esa ciudad, en 1359. En realidad, la Generalidad fue fundada en las Cortes de Monzón, en 1289, setenta años antes.

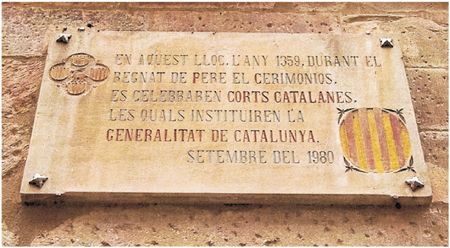

Feliu de la Peña, recoge en sus obras el sentir de los catalanes de finales del siglo XVII. Su obra «Fenix de Cataluña», está dedicada a «La Sacra y Catholica Magestad», Carlos II.

Escudo cardenalicio del Arzobispo de Tarragona, Isidro Bertrán, Primado de las Españas, en 1712. En su tumba se puede leer: «TARRACON. HISPANIARVM PRIMAS» (Primado de las Españas).

Moneda del Archiduque Carlos, con la leyenda en latín «Carolus III, Hispaniarum Rex».

Escudo de Sant Jordi, del Rey de la Corona de Aragón Pedro III el Grande. El escudo portaba las cabezas de cuatro negros.

Durante cuatro siglos la Abadía de Montserrat dependió de Valladolid. Su gran Reformador fue el castellano García Jiménez de Cisneros. Ahí publicó su famoso El Exercitatorio de la Vida espiritual. Esta obra influyó en San Ignacio de Loyola y en sus Ejercicios espirituales.

Recreación histórica del acto de bendición de las banderas y juramento de los soldados de Barcelona en 1714. Los soldados alzan los tres dedos de la mano derecha, en señal de la Santísima Trinidad, y realizaban el juramento de luchar hasta morir.

Portada de la novela titulada ¡Atrás el Extranjero!, publicada en Barcelona en 1881. Refleja el espíritu español que eclosionó en Cataluña durante la Guerra del Francés.

«Gozos», en catalán, en honor a San Isidro Labrador, Patrono madrileño de los campesinos catalanes (Bañolas, Gerona).

Dibujo de época de la Danza de San Isidro. Fue muy popular durante dos siglos en la plana de Barcelona, antes de que el catalanismo impusiera la sardana como «baile nacional».

El General Prim enarbolando la bandera española en la Batalla de Castillejos.

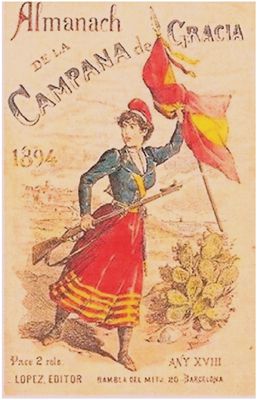

Portada del almanaque de izquierdas La campana de Gracia, con motivo de la Guerra de Melilla 1893-1894. Se ensalza la bandera española en combinación con la catalana en las faldas de la joven.

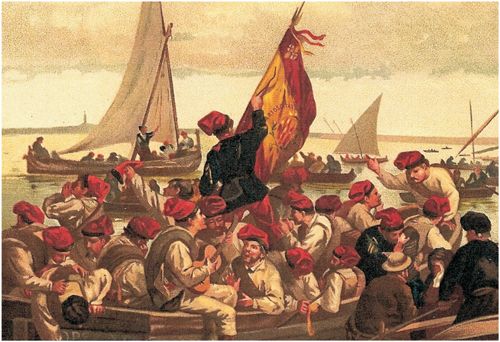

Mural de Eduardo Llorens Masdeu, representando a voluntarios catalanes a punto de embarcar en el barco Santander, rumbo a Cuba y portando la bandera española.

Eduardo Marquina, literato catalán que compuso las letras oficiales del Himno de España, aprobadas por Alfonso XIII con motivo de su boda real.

El sacerdote Antonio Ma Alcover, que fue «purgado» del Instituto de Estudios catalanes, por ser defensor de una lengua catalana tradicional y fiel a sus raíces. Fue sustituido por el laico y masón Pompeyo Fabra.

Estatua de Claudio Moyano en Madrid (realizada por un catalán). La inmensa mayoría de disposiciones para limitar legalmente el catalán surgieron de gobiernos de izquierdas y políticos masones, como Moyano.

Restos del Monasterio de Ripoll destruido por los liberales en 1835. Su reconstrucción en 1893, supuso la primera gran manifestación catalanista, donde se vieron miles de banderas catalanas.

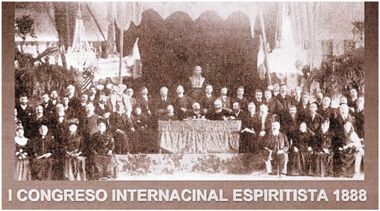

Primer Congreso internacional espiritista, celebrado en Barcelona el 1888. Cataluña fue tierra de santos y también de masones, espiritistas y revolucionarios, que ocupaban el espacio dejado por el catolicismo.

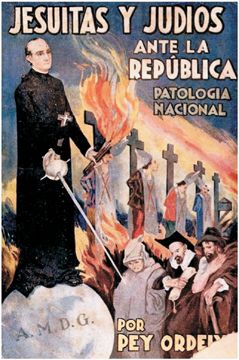

Obra anticatólica de Pey Ordeix, publicada en 1932. Este personaje representa la evolución del alma catalana. Fue un sacerdote carlista, luego se hizo integrista, luego catalanista, se secularizó y se hizo ateo, revolucionario y profundamente anticlerical.

Cartel de la opereta El novio de la muerte. Se puede apreciar que la música está compuesta por el catalán Juan Costa. De los primeros 400 legionarios, 200 salieron voluntarios de Barcelona. Millán Astray los alabó como el alma de la Legión.

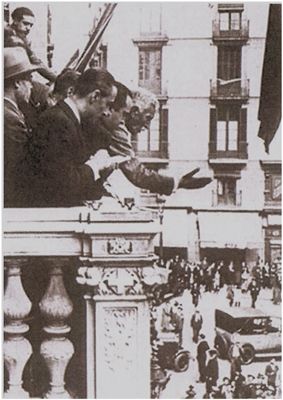

Proclamación de la República catalana, por parte de Maciá. Se puede apreciar que en la plaza no hay casi nadie. Por la tarde se volvió a realizar el acto con las masas ya enaltecidas.

Bandera del Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, ofrecida a la «Moreneta» tras la Guerra del 36. Esta bandera representa la tradición catalana que enlaza desde el III Concilio de Toledo hasta los últimos restos de la Cataluña hispana que aún perduran.

Las lenguas pueden morir por desafección de la propia comunidad hablante, al no considerarla una lengua de prestigio; por políticas de asimilación forzosa (cosa que ocurrió en Francia y este caso nunca será comparable con el de España; baste comparar la supervivencia del vasco y el catalán en la Península con su languidez en Francia); o bien, por la degeneración interior y/o la falsificación de sus propios «defensores». Este es el caso del vasco (con el absurdo batua, que ha permitido la supervivencia de una lengua artificial y que está aniquilando los genuinos euskeras) y del catalán. En el caso del catalán ha sido más sutil, pero, por ende, más efectivo este asesinato cultural. El catalán, el verdadero catalán, o mejor dicho los diferentes catalanes, están agonizando. La culpa de ello la tienen dos catalanistas de pro: Prat de la Riba (patriarca del catalanismo) y Pompeyo Fabra (químico metido a filólogo). Entre los misterios a resolver —aunque el enigma no es tan difícil— es por qué Prat de la Riba, conservador formal (aunque liberal en sus genes por parte paterna) se confabuló con Pompeyo Fabra, masón y revolucionario, contra el pobre Mn. Alcover, tradicional y verdadero amante del catalán; todo ello para imponer un modelo «nuevo y moderno» de catalán. Hay varias explicaciones posibles. Entre ellas, una es que tanto Prat de la Riba como Fabra, durante la I Guerra Mundial, eran aliadófilos; mientras que Alcover, como buena parte de los tradicionalistas, era germanófilo (ahora nos parece una nimiedad, pero estos posicionamientos dividieron traumáticamente a la sociedad catalana). Cualquier libro de Historia de educación secundaria en Cataluña ensalza a Pompeyo Fabra como padre del catalán moderno. Pero la «paternidad» es demasiada forzada, como intentaremos demostrar en éste y en el siguiente epígrafe.

Frente a la acusación de que el catalán se había «caotizado gramaticalmente» por culpa de las injerencias castellanas, la respuesta es bastante sencilla: se puede afirmar, que mientras el castellano, el francés o el italiano iban evolucionando y progresando, el catalán del siglo XVI se mantuvo bastante estable y unificado. En el siglo XVII varias obras como el diccionario Fons verborum et phrasium, del jesuita Antonio Font (de la Seo de Urgel); o el Diccionarius Seu Theraurus catalano-latinus verborum phrasium, del académico de la Universidad de Barcelona, Pere Torras; o la Gramática catalana del latinista, Cendrós, impidieron la desintegración lingüística. Y todo ello gracias a que estas obras pretendían mantener el latín, lengua mucho más estanca y que permitió que el catalán quedara fijado. Muy tardíamente, en el siglo XVIII, se empezaron a realizar las primeras propuestas renovadoras del catalán, que curiosamente lo fueron distanciando del valenciano que se mantuvo mucho más tradicional y fiel a sus orígenes. El causante de estas reformas fue el dominico Pedro Martín Anglés con su Prontuario Ortológico gráfico catalán-castellano. Poco a poco fueron saliendo propuestas de gramáticas catalanas, como la del sacerdote Antonio Alegret y su Disertación sobre la ortografía catalana (1792); o, a principios del XIX, José Belvitges publicaba el Diccionario-catalán-Castellano-Latín; o el jesuita José Pablo Ballot, en 1814, escribía la Gramática y Apología de la Lengua catalana. Lo malo de este intento por fijar una lengua, se producía 300 años más tarde de que el castellano lo hubiera logrado. Buena parte de estos esfuerzos, además, no eran para que se aprendiera catalán, sino para que los catalanohablantes aprendieran mejor el latín.

A lo largo del siglo XIX se sucedieron varias propuestas de gramáticas: La Gramática catalana de Juan Petit Aguilar; el Diccionario de la lengua catalana (1840) de Pedro Labernia; La Gramática catalana-castellana (1851) de Magín Pers o la Gramática catalana de Pablo Estorch (1851). Pero, en palabras del historiador catalán Marcelo Capdeferro: «ninguna de estas rudimentarias gramáticas tuvo suficiente prestigio para ser aprobada (como la válida)». Sin embargo, milagrosamente, los estudios gramaticales fueron resurgiendo con fuerza, seriedad y prestigio. Lo único «malo» para la historiografía nacionalista es que la mayoría de estos expertos eran sacerdotes y por eso no se mencionan nunca. Entre los magníficos lingüistas, mucho mejores que Pompeyo Fabra, tenemos al jesuita Jaime Nonell que publicó obras maestras como Análisis morfológico de la llengua catalana antiga comparada amb la moderna (1895), Análisis fomologich de la llengua catalana antiga y moderna (1896) y Gramática de la llengua catalana (1898). Poco después, en 1901, aparecía la Gramática etimológica catalana del sacerdote Mariano Grandia. Ambos autores, aunque con sus discrepancias, abogaban por respetar la lengua del Siglo de Oro catalán (siglos XIV y XV). El «pecado» de estos eminentísimos filólogos, repetimos, era el ser sacerdotes. Por el contrario, Pedro Mata (1836), Federico Soler «Pitarra», y otros, en un acto de rebeldía y anarquismo, quisieron que el catalán lo escribiera cada uno como le viniera en gana: nada de gramáticas, nada de ortografías, nada de reglas. Por otro lado, aparecerá en 1881 la revista L’Avens, fundada por Jaume Massó Torrents, que se empeñará en crear e imponer una gramática que rompiera con la tradición medieval del catalán. En 1891 aparecía Ensayo de Gramática del Catalán Moderno. En el entorno de esta revista, minoritaria y sectaria, se encuadraría la gramática de Pompeyo Fabra que sería la que «pariría» el catalán que actualmente se enseña en las escuelas.

Y aquí viene el nudo gordiano del problema de la lengua catalana. Por mucho que hubiera disposiciones (más que contra el catalán) de unificación del castellano; por mucho que hubiera recelos y decretos más o menos eficaces, contra el catalán; nuestra querida lengua tuvo su peor enemigo en el interior: y este se llamaba Pompeyo Fabra. Sabemos que los nacionalistas bramarán contra esta tesis, pero es la única posición legítima que creemos se puede defender, le duela a quien le duela. Recurriremos a una de las autoridades filológicas más irrebatibles, Antonio Griera, al que el catalanismo nunca ha querido reconocer por varias razones, de las que destacamos tres: a) por ser sacerdote, b) por ser franquista y c) por ser mucho mejor experto que Pompeyo Fabra en cuestiones lingüísticas. Recomendamos como imprescindible, para los interesados en este tema, sus Memòries, publicadas en catalán durante el franquismo. En varios capítulos deja clara la guerra civil lingüística que se provocó en el seno de la sección filológica del Instituto de Estudios Catalanes (IEC): «Había una polémica permanente entre la Escuela de L’Avenç, de ideología disolvente y separadora, y la tradicional, representada primero por Milà, después por el Dr. Torras y Bages, el canónigo Collell, Balari y Jovany y, en este momento, por Mn. Alcover». Sólo queremos añadir, para que el público se haga una idea de lo que se estaba jugando en esa dialéctica lingüística, que en la redacción de L’Avenç funcionaba una logia masónica.

En 1914 aparecieron, contra todo pronóstico, las Normas Ortográficas de Pompeyo Fabra y su Diccionario ortográfico. Pompeyo Fabra había prosperado gracias a Eugeni d’Ors (que, con los años, acabaría vistiendo la camisa azul del «Movimiento») y antes de que éste fuera purgado del IEC. Las Normas de Fabra correspondían exclusivamente a las propuestas por la revista L’Avenç, que para cumplir con sus propias normas empezó a llamarse L’Aveç. Este era un sector minoritario con el que prácticamente todos los interesados por el catalán estaban enfrentados. Coincidiendo con la publicación de las normas, Prat de la Riba tomaba posesión de la Mancomunidad (el precedente de la actual Generalitat) e impuso las normas de Fabra. Obligó también a que La Veu de Catalunya, órgano que dirigía se sumara a la iniciativa. El verdadero artífice de la sección filológica del IEC, Mn. Alcover, fue obligado a dimitir; y el químico dedicado a filólogo impuso se dictadura lingüística. La resistencia vino del diario carlista El Correo Catalán (que, de vez en cuando, publicaba artículos en catalán) y del Diario de Barcelona, así como de otros insignes defensores del catalán y de la Renaixença. La balanza, paradójicamente, la inclinaría Torras y Bages que, contra todo pronóstico, y por seguir la línea oficial de la Mancomunidad se sumó finalmente a las normas que antes había rechazado.

Por el contrario, Antonio Griera, catalán de pura cepa, advertía del error: «las maldades se pagan. Dar un matiz separador a la ortografía y al catalán literario, encarados a Francia y de espalda a la ortografía tradicional de Cataluña, ha dado como resultado que, después del desastre de 1936, sólo un reducido grupo de personas saben escribir catalán». El capítulo XXIII de sus Memòries tiene un título significativo: La otra dictadura. Griera se refiere a la dictadura ortográfica que impuso Fabra en el IEC. El filólogo masón reclutó una pléyade de seguidores entusiastas que le servían de censores. Todos los documentos que publicaba la Mancomunidad pasaban por sus manos, y se sometían a revisiones de estilo y ortográficas para ceñirlos a las nuevas normas. Se produjeron «genocidios culturales» flagrantes, como la «desaparición» de un escrito del sacerdote Gudiol, titulado Arqueología litúrgica de la provincia tarraconense. La dictadura lingüística llevó a que los escritores se autocensuraran y se ajustaran a aquello que se esperaba de ellos. Según la autorizada voz de Griera: «El estilo que metía en un molde la obra literaria de los escritores catalanes, no se encuadraba en ninguno de los grandes estilos […] Era un estilo gris y amorfo, sin color, que igualaba y anivelaba el estilo de todos los escritores. El estilo es el reflejo de la personalidad del escritor. Castigarle en el estilo es matarle la personalidad. La literatura catalana cayó en un marasmo atontador; los escritores perdían su personalidad. Desde 1930 a 1937, el descenso de la poesía y la prosa catalana es absoluto […] (después) el comunismo había acabado con la literatura catalana. Un renacimiento ha sido posible en la postguerra de 1936, porque no se ha permitido la dictadura ortográfica y estilística (de Fabra)». Sobran comentarios.

Digresión: Este juicio de Griera es exacto y aplicable hoy en día. El que suscribe tiene decenas y decenas de autobiografías de catalanistas del siglo XX escritas antes de la imposición de las normas de Fabra en los años 80 del siglo XX. La lectura de estas obras es placentera por la riqueza de vocabulario, giros, construcciones sorprendentes. Muchas de estas obras fueron publicadas durante el franquismo y no estaban sometidas a la dictadura fabriana. Por el contrario, cualquier texto literario o periodístico en el catalán actual es aburrido, previsible, uniforme, pobre. Creemos imposible que vuelva a surgir siquiera una figura como Josep Pla o un literato capaz de superar la dictadura de la «normalización» del catalán.

Con Fabra había nacido un nuevo catalán, que provocó, en boca de Griera, «un catalán literario gris […] (pero, paradójicamente) fue considerada como una obra filológica excelente». En el Instituto de Estudios Catalanes se fueron expulsando a los filólogos que eran sacerdotes o católicos, y en su lugar acudían unos vagos redomados que eran, sigue Griera, «los amigos de los dirigentes de la oficina, que, además de la nómina, cobraban un subsidio por trabajos extraordinarios que no hacían» (nada nuevo bajo el sol). O, denuncia nuestro filólogo, Pedro Corominas prácticamente copió su tesis de los estudios de Mosén Condó. Finalmente, el único resistente en aquella cueva de lobos fue Griera, que hubo de publicar su Tresor de la Llengua, de les Tradicions i de la cultura popular de Cataluny a, a espaldas del IEC, ya que constantemente era boicoteada por los «amantes» del catalán. También conspiraron para arrebatarle el Boletín Dactilológico de Cataluña, que prácticamente escribía él solo. Los Fabra y compañía lo clausuraron y consiguieron que Mosén Griera, a su pesar, abandonara el IEC. La sustitución de los mejores filólogos por los amiguetes de Fabra, iba a traer consecuencias fatales para el catalán. Comprobemos algunas «burradas» del «maestro» Fabra.

La cedilla «ç» fue una de las fuentes de discusión. ¡Qué bonito y diferenciador suena a algunos la palabra Barça! La cedilla parece un hecho diferenciador lingüístico entre el catalán y el castellano. Sin embargo, a mediados del XIX Pedro Labernia, en su Diccionario de la lengua catalana ya advertía: «Esta letra de verdadera fisonomía catalana… se desterró del uso a semejanza de la lengua castellana». Ciertamente, en el siglo XIII la cedilla «ç» estaba generalizada en todas las lenguas romances, aunque propiamente su extensión y mantenimiento se debieron al castellano (especialmente a Nebrija y, anteriormente, a Alfonso X el Sabio). El sonido de la cedilla fue degenerando hasta parecerse al de la «z». Por eso, hasta el siglo XVIII aún se escribía Çaragoça. En 1726 la Real Academia de la Lengua la suprimió por innecesaria. Aun así, la «cedilla» es uno de los castellanismos más antiguos que poseemos. Sólo en textos del siglo XIV en catalán (en los de Eiximenis) aparece la cedilla y tomada del castellano, perdiéndose siglos después. El tonto de Pompeyo Fabra pensaba que esta letra era una peculiaridad propia del catalán, que le distinguía del castellano, y la «recuperó» en sus Normas Ortográficas, con una extrema y absurda euforia.

Si comparamos el Diccionari General de la llengua Catalana (1932), de Fabra, con otros diccionarios anteriores, veremos cómo pervirtió sutilmente el catalán «de siempre». Desde que apareció el deporte moderno, los catalanes, siempre «capdavanters» (adelantados), se iniciaron pronto en este fenómeno de masas. Todos los catalanes utilizaban la palabra «deport», para referirse a «deporte». En el decimonónico diccionario de Labernia, «deport» significa diversión, recreación, pasatiempo. Sin embargo, Fabra, aceptando esta denominación, en su diccionario también introdujo la palabra «sport», dándole un matiz diferente. La cuestión era que la palabra «deport» le sonaba demasiado castellana. Hoy, en Cataluña, salvo algunos ancianos del lugar ya nadie usa la palabra «deport», y se ha generalizado la esperpéntica «sport».

Veamos otro ejemplo. La palabra delfín, tiene un origen griego (delphin), que fue tomada íntegramente por los latinos. En el Diccionario catalán de Labernia la palabra que encontramos es «delfí». O sea que todos los catalanes siempre conocieron al simpático cetáceo por ese nombre. Pero llegó Fabra y consideró que había demasiada semejanza con el castellano. Había que catalanizar a los delfínidos y se sacó de la manga la palabra «dofí». En realidad la tomó del francés, que ya había degenerado en «Dauphin» (pronunciado dofin). Hoy la mayoría de catalanes piensan que dofí es una palabra casi milenaria, cuando fue una «pifiada» mayúscula de Fabra.

Más gravosa es la invención de la tan «catalana» palabra «muntanya» (montaña). De origen latino, mons-is, proceden las palabras monte, montañés,… en castellano. Igualmente, en catalán, hasta inicios del siglo XX se usaron las palabras «mont», «montanya», «montañés», «montanyola». El prefijo «munt» es muy tardío en catalán, aparece en el siglo XIX y proviene posiblemente de «montón». El Diccionario Fabra, sólo respeta el «mont» para la toponimia como Montserrat, Montseny, etcétera. Sin embargo, sin ningún rubor, cambió el tradicional «montanya», por el de «muntanya», pues así también se diferenciaba del castellano. Son centenares las palabras que Fabra llega a adulterar en su diccionario con tal de distanciar el catalán del castellano y ello sin ningún escrúpulo etimológico y científico. Se cumple exactamente lo que decía Griera en sus citadas Memòries: «Un diccionario [el de Fabra] que tuerce el significado de las palabras». Una de las peculiaridades del catalán es el uso del artículo «lo» (lo home = el hombre; lo carro = el carro), que ha quedado reducido a zonas rurales: utilizarlo en público en una ciudad queda como «paleto». El «lo» se utilizó como artículo determinado masculino y como neutro en toda Cataluña durante siglos. Con el tiempo se introdujo el artículo «el» como determinado, pero se mantuvo el «lo» neutro. Fabra, sin dudarlo, y contra la tradición de siglos, se cargó el «lo», porque se asemejaba al neutro castellano. Para corroborar lo que decimos, baste leer la Gramática de Jeroni Marvá, en la que afirma: «Es una costumbre reprobable la de utilizar el neutro, imitando con esto la distinción que hace la lengua castellana, y que la nuestra no ha hecho nunca de una manera espontánea». Total, la cuestión era evitar nuevamente semejanzas multiseculares con el castellano.

Donde Fabra ya nada pudo hacer fue respecto a la fonética. Por mucho que se quiera «normalizar» y «unificar» la fonética es harto imposible. Cada uno pronuncia como le sale. Si es catalanohablante lo hará en función de su comarca y si uno tiene como lengua materna el castellano, no se preocupe, se le notará toda la vida. Hasta un catalanista como Joan Fuster (para colmo valenciano), publicó en octubre de 1971 un artículo en La Vanguardia (esta vez aún subtitulada española) en tono de queja. La protesta venía por las campañas catalanistas procedentes de Barcelona que pretendían imponer la lengua fabriana. Fuster alertaba: «No se me ocurriría nunca imponer mi pronunciación a quien tenga otra por familiar. Pero considero grotesco que se proclame una (la mía u otra), como norma». En la transmisión del catalán, sigue teniendo peso la familia y los localismos comarcales. Pero, cada vez más, el uso del catalán se debe a la inmersión lingüística de cientos de miles de castellanohablantes o inmigrantes extracomunitarios. Esta inmersión masificadora, uniformizadora y vulgarizadora de la lengua de Fabra impide que el catalán pueda tener una literatura propia de categoría. Los medios de comunicación, dominados por la «secta» (así se denomina a los servicios lingüísticos que controlan el manejo del lenguaje en los medios públicos) se mantienen en la pureza fabriana. Cualquier catalán de tan solo hace 100 años se sorprendería de cómo se habla el catalán dominante hoy en día, por su simpleza y pobreza. En palabras de Marcelo Capdeferro, la fonética de hoy en día: «es irreal, absurda, inculta y barriochinesca».

Entre las múltiples autobiografías o memorias de los exiliados de la Guerra de España se encuentran verdaderas joyas de la reflexión política y social de la época de la República. Vamos a señalar una que ya hemos citado al comienzo de este libro. Se trata de las Memòries Polítiques de Joan Puig y Ferrater. Fue escritor, novelista y dramaturgo. En 1928 llegó a dirigir la editorial Proa y militó en la ERC. Fue uno de los «responsables» de la incautación del Monasterio de Montserrat, impidiendo así que los anarquistas lo convirtieran en pasto para las llamas. Sus memorias son fruto de una «conversión» por desencanto de todo lo vivido durante aquellos aciagos tiempos. El exilio, el reposo de los ánimos y del espíritu, le hicieron ver todo desde una perspectiva muy diferente. Por eso hoy sus memorias no son tomadas como fuentes en la historiografía del catalanismo. Recogeremos unas cuantas afirmaciones de sus textos que son suficientemente llamativas.

En primer lugar constata que el aparente amor a la lengua catalana escondía un odio hacia la castellana: «los que fueron maestros y guías de mi generación sentían el desdén de todo lo castellano y, por extensión, el desdén de todo lo que significaba: lengua, pensamiento, tradición, cultura, política, Estado». Sigue relatando que el catalanismo radical repudiaba todo lo español. Jaume Brossa, dramaturgo, literario y anarquista puso en boga la frase de que había dos puertas contra la civilización: «la Sublime Puerta [en aquella época se conocía así al Imperio Otomano] y la Puerta del Sol [en Madrid]». Pompeyo Gener describía a los castellanos como una raza famélica y degenerada. El Quijote era tomado como una figura de chirigota, ridícula y que representaba las alucinaciones del Estado español. Este ambiente llevó a que, reconoce Puig, «aprendíamos a despreciar lo que ignorábamos».

El satírico catalanista Cu-cut, muy próximo a la conservadora Lliga, se infiltraba en las casas «benestants» (pudientes) y les inoculaba el veneno revolucionario y anticastellano. Este satírico, según nuestro autor: «hizo más daño que el pedrisco en las familias catalanas en las que se infiltró un catalanismo vulgar, exclusivo, pedante y corto de inteligencia». Él mismo sufrió esa presión ambiental tan típica de todo nacionalismo: «para un joven de mi generación, escribir en castellano habría sido una vergüenza, una traición, un síntoma de poca calidad, un signo de arribismo que habría traído el menosprecio de los escritores catalanes de su tiempo». Esta cortez de miras, acabaría convirtiendo lo catalán en un mundo cerrado y estéril.

No podemos resistirnos a traer a colación una tesis doctoral de Marta Prats Sabater, titulada Préstamos del Catalán en el léxico español, defendida en 2003. En concepto de préstamo, por simplificar, atiende a intercambios producidos entre diferentes lenguas. Muchas veces los préstamos pueden recorrer varias lenguas: donde unas toman un léxico de otra lengua y lo van transmitiendo, sucesivamente, a otras. Esta circulación de préstamos es más que habitual entre las lenguas, tengan o no proximidad directa. Así, con muchas palabras que nos parecen que son derivaciones diferentes de un mismo término latino: por ejemplo «metallum», daría lugar a «metall» en catalán y «metal» en castellano. Pero en este caso no es así. Primero apareció la palabra «metall» y posteriormente el castellano tomó el «préstamo» del catalán, transformándola en «metal». Los préstamos pueden ser directos o indirectos: esto es, el catalán puede coger un préstamo de otra lengua, como el francés, y luego pasársela al castellano. Y viceversa. Mientras que Fabra intentaba eliminar los préstamos del castellano, ningún filólogo hispano se escandalizaba por los préstamos que adquiría el castellano.

Hay muchos vocablos castellanos que tienen su origen en el catalán desde coliflor, costa, linaje, cacerola o chuleta (del catalán xulla —costilla—). Atendiendo a dos fuentes principales, el Diccionario crítico etimológico castellano hispánico (de Joan Corominas) y al Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, se pueden sacar las siguientes conclusiones: el número de vocablos recogidos por el castellano, provinientes del catalán, sería de más de un millar (la autora propone 1.054). Si situamos el momento histórico en que se produce más influencia, debemos referirnos a la Edad Media, entre los siglos XII y XIV, coincidiendo con la formación y esplendor de la Corona de Aragón. Ello explica por qué muchos de estos préstamos tienen relación con el campo semántico de la marina, las técnicas de navegación, o los fenómenos atmosféricos (capitán, dietario, calma, farol, palenque, galera o boira —niebla en catalán, pero aceptado por la Real Academia como léxico castellano). Tras la Edad Media, aunque menos, los préstamos se siguen produciendo, pero a nivel textil, o relacionado con el mundo artesano (escayola, bronce, moscatel, carruaje,…).

Esta apasionante tesis, que en nada ofende al castellano, sino que nos demuestra la versatilidad de las lenguas, se estropea en ciertos momentos con el marco teórico. Como la autora es filóloga, y no historiadora, algunos juicios los sostiene en base a las afirmaciones del historiador catalanista Ferran Soldevila; y entonces el desastre en el juicio es evidente. Ciertamente, como se propone en este trabajo, en la Edad Media muchos préstamos del catalán al castellano se hicieron a través del aragonés. La tesis de Soldevila, expresada en su Historia de España, —y aquí viene el despropósito— es que los condes catalanes, estaban en plano de igualdad con los Reyes de Aragón y «las relaciones entre ambos pueblos y la actitud no autoritaria de los nuevos regentes sobre Aragón, (estaba) alejada de cualquier tipo de imposición, ni siquiera lingüística» (por eso —imagina— el catalán no se impuso sobre el aragonés y sí el castellano). Es tremenda esta auto-bonhomía catalanista: todo lo que hacemos los catalanes es bueno y democrático, todo lo que hace Castilla o España es malo y tiránico. Con una elite intelectual así, los catalanes estamos sencillamente perdidos. Más sorprendente es, si cabe, el análisis de uso de la bandera catalana.

En el capítulo 4, ya hemos señalado cómo la bandera catalana había caído prácticamente en el olvido, en los siglos XVIII y XIX. Paradójicamente, fueron las tropas napoleónicas las que la utilizaron como instrumento propagandístico para ganarse la voluntad de los catalanes contra el resto de España. Pero todo fue inútil. Ni siquiera en los numerosos pronunciamientos populares en la primera mitad del siglo XIX la bandera catalana tuvo el más mínimo protagonismo. Pero llegó el Romanticismo y «despertó» la bandera, o «los cuatro palos de gules». En 1839, Pau Piferrer, paradójicamente en la obra Recuerdos y bellezas de España: Cataluña, atribuía la independencia de Cataluña a Guifredo el Velloso y recordaba la leyenda del origen de la bandera catalana. En los pequeños círculos literarios, la exaltación de este símbolo «patrio» se fue extendiendo, pero aún faltaría mucho para que fuera utilizada de forma partidista para representar una ideología: el nacionalismo (bajo excusa de representar a toda Cataluña). Joaquín Rubió y Ors se sumó a la exaltación poética del hecho de Guifredo. Pero, en este caso, la enseña catalana, aún no era un símbolo que enfrentar a la bandera española, sino que esos pendones, según la licencia literaria: «fueron de los reyes sarracenos terror».

El Romanticismo estaba descubriendo un filón en el «Senyal d’Aragó» que acabaría convirtiéndose en la «bandera catalana». Víctor Balaguer, en su Bellezas de la historia de Cataluña (1853), se encargó también de fantasear sobre los orígenes míticos de la bandera y de ensalzar «estas cuatro barras que han llevado a tantos héroes tantas veces al combate». Sin embargo, la primera aparición pública masiva de la bandera catalana fue acompañando a la española. Corría el año 1860, y se trataba del homenaje a los voluntarios catalanes que volvían de África. Los estudiantes de Barcelona ondeaban sendas banderas y los monumentos en su honor fueron decorados igualmente con banderas catalanas y españolas. En la opereta propagandística de José Antonio Ferrer, A l’Àfrica minyons! (¡Al África muchachos!), la exaltación de las cuatro barras iba en perjuicio del Islam: «Borremos la media luna / del cielo de aquella tierra / campeemos solas gloriosas / las barras y leones». El poeta gerundense, José María Maseras, en su Follías (1868), utilizaba la figura de la bandera catalana para demostrar la españolidad de Cataluña. En su obra se puede leer (en catalán): «Los hijos de Cataluña que sacrificaron voluntariamente sus vidas, antes que cualquier otra provincia [en referencia a la Guerra de Cuba de 1868]… Las barras de Cataluña son siempre el sostén de España». Por otro lado Ubach y Vinyeta, desde el periódico Lo Gay Saber (en artículo de 1 de marzo de 1869), denunciaba que siempre se confundían los símbolos españoles con los de Castilla, y que esto no podía ser: «olvidándose de que Cataluña es tan española como cualquiera de las otras provincias, cuyo núcleo forma la nación». Mientras que no apareció, a finales del XIX, el nacionalismo político (de manos de jóvenes conservadores y católicos), este era el ambiente que se respiraba en Cataluña respecto a las banderas.

El sexenio revolucionario se olvidó completamente de la bandera de las cuatro barras; o, mejor dicho, no iba con los republicanos. En 1868, tras la revolución septembrina que propició la caída de Isabel II, se produjo una gran manifestación en Barcelona. La revista francesa Le Monde Illustré, inmortalizó el momento con un dibujo, pero allí no aparece una sola bandera cuatribarrada. Sin embargo, sí aparecieron por primera vez banderas republicanas. Éstas presentarían tres franjas horizontales de igual medida: la superior, azul; la central, roja y, la inferior, amarilla, simbolizando el lema masónico de fraternidad, sabiduría e igualdad. Curiosamente, esta bandera era calcada de la bandera andorrana de 1866 (anteriormente la bandera andorrana fue bicolor: dos franjas una roja y otra gualda). Por cierto, para las Olimpiadas del 92, el logo se constituyó con estos tres colores: rojo, amarillo y azul (¿coincidencia?). La cinta de la medalla de los Diputados republicanos de Barcelona, que se puede ver en un cuadro de Francesc Soler y Rovirosa, también muestra estos tres colores.

En la manifestación masiva de 1873 en Barcelona, con motivo de la declaración de la I República, no apareció tampoco ni una cuatribarrada. Baldomero Lostau, masón, proclamó, más que efímeramente, el Estado catalán. Ni siquiera los suyos le hicieron caso. Las banderas que ondearon fueron la antes mencionadas. Algunas variaciones de esta bandera incluían estrellas de Hiram (en alegoría al constructor del Templo de Salomón), que establecen un vínculo directo con la masonería. En algunas de estas banderas, monocolores, aparecían 17 estrellas en referencia a los 17 Estados que debían componer la República Federal.

El desgaste del color azul, hizo creer a muchos que era morado como la bandera republicana de la Segunda República. Pero el caso es que la I República, en espera de una idea mejor, tomó como bandera la roja y gualda y como escudo simplemente el León y el Castillo. Nada de cuatro barras que tras siglos y siglos, desaparecían por primera vez del escudo de España. Rebuscando en el siglo XIX aún podemos encontrar un republicano Federal Abdó Terrades (1812-1856), que ha sido definido como el pionero del republicanismo Federal. Contra Espartero, siendo alcalde de Figueras, quiso proclamar la República. Compuso un himno republicano en catalán, La campana, y diseñó una bandera con tres franjas de color azul, negra y roja. Como se puede comprobar otra vez, nada de cuatribarradas. La disparidad de propuestas de banderas republicanas acabó cuando se aceptó la bicolor.

Según el vexilólogo José Manuel Erbez, la republicana se debió de diseñar durante el Sexenio Revolucionario y acabó siendo acogida con entusiasmo por los republicanos catalanes. No se ha conservado ninguna bandera de aquella época, pero sí caricaturas en el semanario barcelonés La Flaca, editado entre 1869 y 1876. Ello significa que la bicolor (correspondiente al federalismo unitarista) se acabó imponiendo sobre la federal. El Estandarte Federal de 1873 (del que ya hablamos en nuestro anterior libro), rescatado por Granier Barrera, no contiene ninguna bandera catalana y ni una sola palabra en catalán. Por el contrario, en el bando opuesto, en el de los carlistas, Miquel Sabater en 1871, proponía al mando militar que los pendones reales debían contener la Cruz de san Andrés por un lado, y por otro, las barras catalanas. En el último tercio del siglo XIX será cuando en la bandera catalana empezará despuntar de nuevo el uso de las cuatro barras. En un principio como hermana de la española y símbolo de la Cataluña tradicional y católica; pero, posteriormente, como seña de identidad del catalanismo.

Insistimos en que la emergencia de la bandera catalana, como símbolo, fue lenta y extraña. Por ejemplo, en los Juegos Florales de Barcelona de 1875, la Lonja donde se celebraron fue adornada con telas de muchos colores; pero no aparecía ninguna catalana. De aquella época todavía encontramos anécdotas curiosas, como la que cuenta Pere Anguera en su Les Quatre barres. La Asociación Catalanista de Excursiones Científicas (un núcleo del catalanismo incipiente), celebró en Vallfogona un homenaje a la figura del famoso «Rector de Vallfogona». En el acto participaron una treintena de chicos que portaban banderas españolas. Sin embargo, este «despiste» catalanista fue rápidamente subsanado. La Juventut Catòlica (católicos catalanistas) empezó a contraprogramar los Juegos Florales y a ostentar banderas catalanas. En 1882 escritores catalanes, valencianos y mallorquines se reunían en Poblet y homenajeaban a la bandera que les «unía» [la catalana]. En cambio, en Igualada, con motivo de la inauguración del Ferrocarril Central de Cataluña, ondeaba en el Ateneo la bandera española. En 1881, los republicanos barceloneses, reunidos en el teatro Tívoli para conmemorar la proclamación de la II República, colocaron una bandera roja con el escudo de san Jorge enmedio; ausencia total de las cuatro barras. La invasión de las Islas Carolinas por parte de Alemania provocó una manifestación en Barcelona, en la que dominaron las banderas españolas, como ya expusimos. En el Palacio de la Diputación «se colocó la bandera catalana y se dieron vivas a Cataluña, España y a la integridad nacional».

En la publicación L’Arch de Sant Martí, en 1886, se escribía (en catalán) una queja ante la humillación colonial, viendo que la enseña nacional [la española] en: «los colores rojos y amarillo de nuestra bandera, arrastrados por el polvo a los pies del extranjero», y el articulista exigía: «honor español… haz con nuestras cuatro barras tu asiento, sostén con nuestras cuatro barras tu dosel y tu tálamo. Con dos (barras en referencia a las rojas de la bandera española) no encontrarás firmeza para sostener ni guardar tu grandeza». En 1887, La Veu del Camp daba noticia de un acto de la Asociación Excursionista de Reus. Su presidente, Bernat Torroja, amigo del General Prim, recordaba que: «El pendón nacional (español) lleva los mismos colores que el glorioso pendón que con las rojas barras de Cataluña, tantas glorias logró […] es la misma bandera que Fernando el Católico llevó cuando la unión de los dos reinos».

En 1893, aún en la octava de Corpus, la ciudad de Reus se vestía con banderas españolas; o ese mismo año, cuando en un gran acto catalanista se desplazaron los despojos de Ramon Berenguer II de Barcelona a Ripoll, la locomotora iba adornada con banderas catalanas y españolas. Todavía en 1897, en la fiesta del Corpus, la campana «Tomasa» de la Catedral de Barcelona estaba adornada con banderas españolas. O, en 1899, hoy suena sorprendente, el 12 de octubre, el Dr. Torras y Bages tomaba posesión del Obispado de Vic; las autoridades civiles le honraron con un Arco de triunfo en el que ondeaban una bandera catalana y otra española. En 1902, Josep Roca, presidente de la Unión Catalanista, con motivo de un lío en los Juegos Florales, sobre si se ponía o no la bandera española, finalmente mandó retirarla. Pero hubo de justificarse en un artículo publicado en La Sembra, el 11 de mayo, diciendo: «La protesta no iba contra la bandera sino contra su imposición. Al fin y al cabo la bandera española es hija de la nuestra».

En 1903, en la festividad de san Roque, en Arenys de Mar, la población apareció dividida. En una parte del pueblo todo eran banderas españolas y en otro catalanas; especialmente eran destacables las que colgaban del Círculo católico. Mientras que el día de sant Jordi de 1904, la Juventud Católica de Balsareny ostentaba una bandera catalana, en Manresa el Ayuntamiento colgó la bandera española con motivo del 2 de mayo y la victoria sobre el francés; igualmente se volvió a colgar el 12 de junio para celebrar la batalla del Bruc. El 30 de septiembre de 1905, en el semanario L’Apat, próximo a la Lliga, aparecía un artículo en forma de preguntas y respuestas, a modo de catequesis. El escrito, titulado Plat del dia, era una invitación a por qué se debía respetar la bandera catalana de todo tipo de ofensas. Sorprende que ante una de las preguntas: «¿Por qué seguirla y defenderla [a la bandera catalana]?», el articulista responde: «Para salvar a España por la acción de Cataluña». El catecismo sigue: «.—¿Qué me decís de la bandera española?» y se contesta: «.Que es hija de la nuestra, que nos complace ver su semejanza, que debemos amarla, que debemos guardarla de todo agravio e impedir todo peligro de prostitución».

Por otro lado, en 1906, varios poderes fácticos del Ejército español solicitaron al Congreso de Diputados una ley por la que la bandera catalana sólo pudiera exhibirse al lado de la española, y que debía ser más pequeña. En el debate parlamentario la intervención de Ramón Nocedal, excarlista y en ese momento integrista, fue la más apoteósica y nos ayuda a resituar el sentir tradicional. Al mismo tiempo que exigía respeto para la bandera española: «también quiero respeto para la bandera catalana, respeto para la bandera castellana, respeto para la bandera vascongada… para todas las banderas, que juntas y separadas son las banderas de mi Patria. Cuando se despliegue ante mí, que soy castellano y madrileño, la bandera catalana, la saludaré rendidamente, porque yo, castellano y madrileño, no quiero renunciar a que Cataluña siga tan española como Castilla, y su bandera tanto suya como mía».

En 1907, en Manresa, para el 28 de abril durante las fiestas del barrio de Montserrat, el lugar se pobló de banderas catalanas; en cambio, pocos días después para festejar el nacimiento del Príncipe, todos los edificios oficiales se vistieron con banderas españolas. En conclusión, durante esos años cruciales de la emergencia del catalanismo político, muchos catalanistas aún no veían incompatibilidad entre ambas banderas; otros preferían la catalana, pero no renegaban de la española; y otros se iban identificando plenamente con una bandera catalana, que desde hacía siglos, se había dejado prácticamente de utilizar.

Esta hermandad entre las dos banderas, española y catalana, fue disolviéndose, a golpe de estertóreas quejas de un catalanismo que empezaba a politizarse y radicalizarse a finales del XIX. En 1899, una revista de Manlleu se quejaba de «un verdadero escarnio contra el escudo de Cataluña»; total, porque en la plaza de toros se habían colgado un par de banderas catalanas. La mística política, los exabruptos y las salidas de tono, suelen ir de la mano. En 1892, el poeta catalanista Jaume Novellas comparaba las cuatro barras con el árbol de Guernica (¿?) y anunciaba en un poema que «Juramos por nuestros abuelos / hacer la Patria Libre y Grande» (sólo le faltaba decir: y «una»). El afianzamiento de la bandera como símbolo de lucha no estaba exento de contradicciones. En 1891 algunos catalanistas ofrecieron una cena de homenaje a Ángel Guimerà. Las banderas catalanas adornaban las mesas. Lo curioso es lo que se celebraba: el triunfo de Guimerà en Madrid con su traducción castellana de Mar i Cel (Mar y cielo); con la que por cierto ganó mucho más dinero que con la versión catalana.

Los años avanzaban y la Iglesia en Cataluña se iba contaminando del espíritu catalanista. En 1895 la sección catequística del Ateneo de San Luis Gonzaga, en San Andrés del Palomar, celebraba sus fiestas engalanando el Ateneo con banderas catalanas. Poco a poco la emoción fue dejando lugar al delirio. Un fraile, Francí de Iluro, escribía en Lo Somatent (3 de octubre de 1899) un artículo titulado Nostra bandera, en el que entre otras burradas escribía: «¡La bandera catalana! Qué sería de la bandera Castilla si no hubiera sido defendida por la bandera catalana […] allí donde ondeaba la bandera catalana, había el progreso, la civilización, la libertad; ante ella todos los pueblos eran libres, pues todos conservaban su autonomía»; por el contrario, en una especie de brote psicótico, seguía argumentando que bajo la bandera de Castilla sólo había habido injusticias y explotación. La Unión Catalanista, en un velado «nacional-catolicismo», en 1903, hacía entrega de una hermosa bandera catalana a la Abadía de Poblet. José María Roca proclamó un discurso, publicado en Juventut, el 4 de junio de 1903. Si no fuera por el contexto y porque estaba escrito en catalán, parecería un discurso falangista: «Tenemos Patria, pero Patria única, sola, indivisible, simbolizada en estos cuatro palos de sangre sobre campo de oro».

Defendemos la tesis de que la extensión del uso de la bandera catalana recorrió especialmente las corrientes clericales, acabando de identificarse totalmente con ella. No es de extrañar, por tanto, que el joven Lerroux, el comecuras y monjas, hiciera alarde de españolidad y se burlara de la bandera catalana. Con motivo de una disputa de banderas en un Aplech (encuentro) catalanista en Igualada, en 1905, Lerroux bramó: «Hoy salen al sol las banderas catalanas, gualdas, rojas, flamígeras al ondear del viento, como llamarada de un fuego provocador, amenazador. No son injuria y lo parecen. No son una amenaza porque detrás no hay nadie, ni corazones, ni corajes, ni hombres, ni nada; y si acaso hay algo es la bandera blanca que pide clemencia, o la bandera sucia que pide intervención». Insistimos, la asociación de la bandera catalana con lo católico y lo retrógrado era más que evidente para los republicanos laicistas. Por eso, La Tralla, del 29 de septiembre de 1905, recoge una definición de bandera catalana, que hoy dejaría atónito a cualquier izquierdista. La denominaba: «pingajo, trapo sucio y pabellón del jesuitismo».