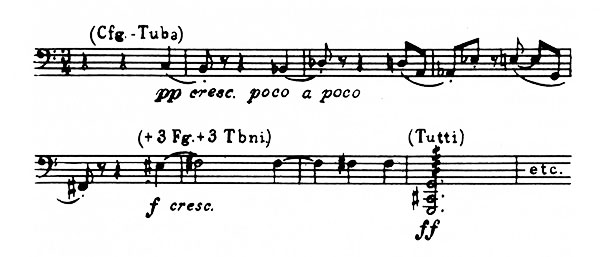

EJEMPLO 1. Tema del hechicero del ballet Panambí.

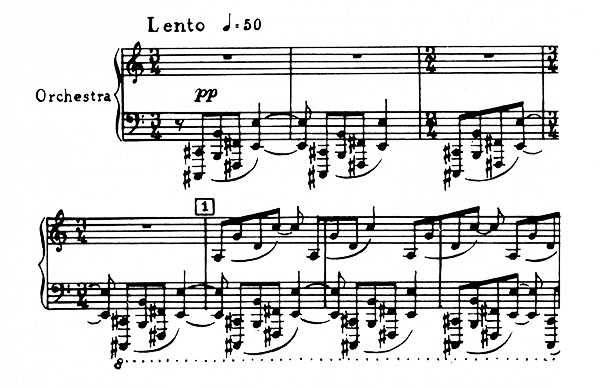

Allegramente rustico

Hace siete años, pude realizar la primera ordenación metódica de la obra de Ginastera. Si bien el autor hasta el momento no la había numerado, la ocasión fue propicia para dar a cada una su número de opus. Así como había quedado, Op. 1 Panambí y Op. 33 el Concerto per corde (la última incluida en aquella catalogación) respondía a los propios deseos del compositor.

Sin embargo, fuera de esa lista quedaban otras composiciones que con el tiempo fueron desestimadas por su creador. Repudiadas, fueron pasando al olvido, con la excepción de Impresiones de la puna, que todavía circula (hace un par de años la trajo en su repertorio un conjunto alemán) y de la Sinfonía elegíaca, a la cual de vez en cuando algún director exhuma.

Quien recorra la colección de programas de conciertos o de diarios de los últimos años de la década del 30, se encontrará sin embargo con que aquellos títulos desdeñados, fueron objeto de distinciones honoríficas y considerados dignos de ejecución por parte de insignes directores de orquesta o instrumentistas. Me interesó ahora hurgar en la protohistoria ginasteriana y el resultado fue lo que sigue.

En 1934, cuando aún cursaba el secundario, compone Impresiones de la puna para flauta y cuerdas y obtiene su primer premio de composición de la asociación «El Unísono», de Buenos Aires. A partir de entonces, Ginastera trabaja de manera bastante intensa mientras los profesores del conservatorio Williams, primero, y los del Nacional después (Athos Palma, José Gil y José André) le van dando los medios, el oficio, sin lo cual ningún creador, por muy grande que sea el talento, puede concretar sus ideas. Ya dije que en 1937 el tercer concurso de la canción escolar argentina le confiere un premio a Arriero canta. En julio de 1940, la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, al adjudicar sus recompensas a la producción musical de 1939, asigna a Ginastera un premio por su Sonatina para arpa. Cuando se arriba al año 1941, el catálogo registra numerosas páginas. Al margen de las ya citadas y omitiendo las que posteriormente quedaron como reconocidas por el autor, la lista de las repudiadas se completa con dos series de Canciones infantiles para piano, La Cenicienta para dos pianos, La moza de los ojos negros, poema para soprano y piano según texto de Félix L. Errico y el Concierto argentino para piano y orquesta.

En 1942 se estrena en Buenos Aires una composición que será considerada importante en su momento, pero que años después también es destruida por Ginastera. El 11 de mayo, en efecto, Fritz Busch da a conocer en el Teatro Colón la primera sinfonía, llamada Sinfonía porteña. No conozco esta obra, pero por entonces fue descripta como una composición cíclica y poemática, según un contenido que se desprende del título. Los nombres mismos de cada movimiento la emparientan con ese sinfonismo poemático romántico iniciado por Berlioz. El primero se llama «Por las calles del suburbio» (forma sonata); el segundo es un «Nocturno», con un motivo melódico basado en un tema de tango; el final es el «Canto a la paz y al trabajo», donde su esquema constructivo exhibe una vez más la tendencia del autor hacia las construcciones claras y sólidas: preludio, coral, variaciones y fuga.

También retiradas de catálogo son las Canciones y danzas argentinas para violín y piano (Chacarera, Triste, Zamba, Arrorró, Gato) y la segunda sinfonía, Sinfonía elegíaca, de 1944, que gozó de gran prestigio durante años. Esta última había sido premiada en 1945 por la Secretaría de Cultura de la Intendencia Municipal.

En el caso de todas estas obras, como puede advertirse, hay una directa procedencia de fuentes románticas. Por una parte, el sinfonismo poemático que aún se prolongará en Ollantay, Op. 17, y en la Obertura para el «Fausto» criollo; por otro, el nacionalismo, por el cual seguirá el compositor durante muchos años, aun cuando en su obra se asistirá al paulatino tránsito de una concepción romántica a una decididamente contemporánea. Pero esto ya es «historia ginasteriana».

Ya se ha dicho que el primero de los tres estilos responde a una serie de características que el propio autor incluyó bajo la denominación de nacionalismo objetivo. En esos años, que abarcan sus primeros opus y tienen como culminación la Pampeana N.º 1 para violín y piano, el autor utiliza elementos de carácter argentino presentándolos de manera más o menos directa. El lenguaje es tonal, si bien al usar simultáneamente distintas tonalidades (politonal) adquiere un interés compositivo mucho mayor. Hay detalles sintomáticos de la intención del joven autor por incursionar por territorios hasta entonces por él inexplorados. En el ballet Panambí de 1937, el tema del hechicero se proyecta sobre los doce sonidos cromáticos. Naturalmente, ello no significa que Panambí esté concebida según el método de la composición dodecafónica, por cuanto la ordenación del material no responde a sus cánones.

EJEMPLO 1. Tema del hechicero del ballet Panambí.

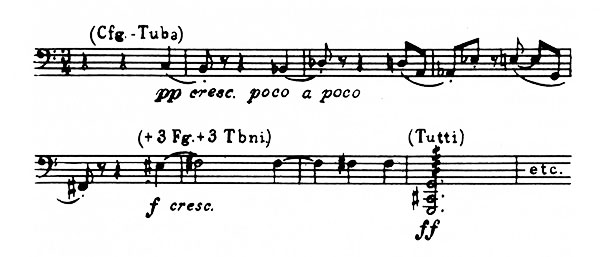

También en el Salmo CL, de 1938, el breve tema que abre y cierra la obra está basado en otra utilización de los doce sonidos.

EJEMPLO 2. Tema del Salmo CL, exhumado recientemente en los Estados Unidos.

Panambí, Op. 1, se basa en una romántica leyenda de Félix L. Errico sobre los indios guaraníes. Si bien el estreno del ballet no se efectúa de manera inmediata (solo tres años después fue llevada al Colón por Juan José Castro y Margarita Wallmann), la obra es conocida en 1937 a través de fragmentos orquestales reunidos en una suite. Cuando en 1940 se conoce el ballet, se señala el agudo sentido teatral de Ginastera y la manera como comienza a tratar ese joven de 20 años los materiales de filiación popular. Sin que deje de advertirse, por supuesto, el influjo notorio del Stravinsky de «La consagración».

José André, desde su columna crítica de «La Nación», señala que Panambí está escrito en un lenguaje moderno, con inclusión de ásperas disonancias y con impulso rítmico por momentos avasallador. También los pasajes de sonoridades suaves, con virtudes de melodismo de buen cuño y una colorida orquestación, mostraban ya la otra faz de la creación ginasteriana. Es decir, en Panambí quiérase o no, ya aparece la «idée fixe». Y con todos sus elementos constitutivos. Veamos. Uno de ellos es el ritmo, ritmos fuertes, de danza masculina, que aparece en la «Danza de los guerreros». Primera constante, que recorre toda la producción hasta Beatrix Cenci. La otra constante se relaciona con la exaltación lírica, de la cual el «Canto de Guirahú» es un ejemplo. Por último, el tercer elemento es el clima expresionista, casi mágico, que se presenta en el «Claro de luna en el Paraná» y, como los anteriores, recorre e inunda todo su catálogo, haciéndose aún más marcado en las obras del segundo y tercer estilo.

Con la obra siguiente, la Danzas argentinas Op. 2, también de 1937, Ginastera afirma en el teclado su primera manera. Es una serie de tres danzas, cada una de las cuales lleva un título sugestivo: «Del viejo boyero», «De la moza donosa» y «Del gaucho matrero». Aquí se advierte la tendencia, nunca desmentida, hacia un formalismo neto. La primera es una especie de rondó en cinco partes; la segunda, de forma ternaria, lleva un gran crescendo lírico en la sección central; la última, también ternaria, se caracteriza por la aparición de un segundo tema en el carácter del malambo. La politonalidad, procedimiento por antonomasia de esta etapa, confiere un hálito de modernidad a su nacionalismo, marcado aún más por una elaboración rítmica que tiende a complejizar la materia dada por la tradición popular. Aparece ya, por otra parte, en este Op. 2, el acorde formado por la afinación de las cuerdas de la guitarra (mi, la, re, sol, si y mi), el cual es tan constante hasta bien avanzada la producción de Ginastera, que Gilbert Chase lo considera acorde simbólico, de fuerte significación.

EJEMPLO 3. «Danza del viejo boyero» de las Danzas argentinas (1937).

Las dos composiciones siguientes están destinadas a la voz. Voz con piano en las Dos canciones Op. 3 sobre poesías de Fernán Silva Valdés y voz con acompañamiento de conjunto instrumental formado por flauta, violín, arpa y dos cajas indígenas, según poesías de Rafael Jijena Sánchez en los Cantos del Tucumán, Op. 4. Si bien la obra vocal de cámara de Ginastera no es muy nutrida, en cambio esas páginas han alcanzado gran difusión y perduran entre las mejores joyas de nuestra producción en ese terreno. En realidad, es en el campo de la canción donde Ginastera pudo haber encontrado, al llegar a la vida creadora, un mayor sustento, una mejor tradición. En efecto, es en la canción, particularmente para voz y piano, donde la música argentina había alcanzado antes de Ginastera sus mejores alturas. Sin remontarnos a los pioneros que la cultivaron con modesto encanto, en páginas menores, por cierto, y que hoy no resisten el análisis crítico; sin ir entonces a los creadores del siglo pasado, Julián Aguirre y López Buchardo habían dejado composiciones realmente hermosas. Ginastera sigue por esa buena senda, aunque manifiesta ya en ellas una cierta modernidad a través de un melodismo menos suave y ondulante.

Con posterioridad a esos dos ciclos, Ginastera vuelve con sus Cinco canciones populares argentinas Op. 10 a escribir para canto y piano. Cinco años las separan de las anteriores y ese lapso se manifiesta en una mayor elaboración del cancionero folk desde el punto de vista de la armonización, que es más avanzada, así como de la instrumentación, al dar al piano una escritura virtuosística. El ciclo siguiente se titula Las horas de una estancia, Op. 11, según poesías de «Enumeración de la patria» de Silvina Ocampo. Aquí, impresionado el músico por el carácter contemplativo del libro inspirador, ofrece anticipaciones de carácter de lo que será su segundo estilo, el subjetivo, y del que la Pampeana N.º 3 para orquesta es excelente muestra.

Dentro del período que abarco en este «movimiento», la música para piano ocupa lugar significativo. Con posterioridad a la ya citada (Op. 2), sigue Ginastera por el camino de las piezas breves, que le permiten realizar un fino trabajo de bruñido; preciosas páginas donde la elaboración formal, las ideas musicales y sus realizaciones en el teclado, muestran con qué rigor, con cuánta seriedad y por qué caminos se manifestaba ese perfeccionismo que el autor señaló como característica personal.

Tres distintos aspectos del cancionero folk argentino reflejan las Tres piezas, Op. 6, para piano y la obra que le sigue, el Malambo, Op. 7. Esta última es una toccata que se inicia con el «acorde simbólico» formado por la afinación de las cuerdas de la guitarra. Le sigue luego el característico ostinato en 6/8 que tipifica al malambo, ritmo obsesivo que se mantiene sobre una pequeña célula melódica, repetido en intervalos irregulares. Es politonal en su aspecto armónico.

Las tres obras siguientes para piano pertenecen también a este primer estilo. Con los Doce preludios americanos, Op. 12, extiende la utilización de elementos populares al folclore americano. Hay en esta colección, sin embargo, una intención que va más allá del atractivo de los motivos elegidos. En efecto, en ellos plantea el autor problemas de técnica instrumental, de expresión, o bien hay una clara intención por poner de relieve distintos aspectos que hacen al orden tonal, armónico, rítmico o de acompañamiento de los cancioneros a los cuales pertenecen los distintos temas. Así, mientras hay un primer preludio «para los acentos», o un segundo que evoca el «triste» u otro para «las octavas», hay algunos que aluden a los distintos modos, perfectamente estudiados por la musicología, en que se da la música pentatónica sudamericana. La idea por tanto de Ginastera responde a las series de preludios o estudios que exhibe en su historial la música de especulación superior. En el propósito del autor, el término «preludio» adquiere valor similar al de los preludios de Chopin, pequeñas páginas que se plantean y exponen, sin posterior desarrollo. Algo así como microformas, que presentan temas puros, que quedan en ellos mismos y que aún van más allá de su intrínseca calidad musical para aportar algún tipo de enseñanza vinculada con la técnica del teclado.

La Suite de danzas criollas, Op. 15, compuesta en 1946 y revisada diez años después con vistas a la edición, es un ejemplo bastante claro de cómo utiliza Ginastera el elemento folclórico a esta altura de su producción. Es notorio aquí que se aleja cada vez más del material documental para aproximarse a una etapa de mayor creatividad personal, en la que el folclore es solo punto de referencia. Se trata de cinco danzas y una coda muy desarrollada, para las cuales recurre a diferentes células rítmicas. Un argumento que prueba cómo Ginastera se aleja de un nacionalismo objetivo puede residir en el hecho de que ya estas danzas no llevan nombres que las identifiquen con su especie, sino indicaciones de movimiento y carácter: «Adagietto pianissimo»; «Allegro rustico»; «Allegretto cantabile»; «Calmo e poetico»; «Scherzando»; «Coda: Presto ed energico». Aparecen estas páginas, despojadas de elementos accesorios y —se podría decir— anecdóticos. Hay una búsqueda de la esencia a través de la explotación de los componentes básicos que configuran el material popular en el que abreva. Por otra parte, la escritura pianística es la típica de toda la obra de Ginastera para teclado, una técnica de bravura, con todos los elementos del virtuosismo adoptado por el piano durante el siglo pasado, aunque modificada por la técnica percusiva a que lo lleva la fuerza rítmica de algunas de nuestras danzas, a semejanza de lo que ocurre en Bartók con su obra pianística.

La última composición para piano que podría ubicarse en esta primera etapa es el Rondó sobre temas infantiles argentinos, Op. 19, de gran elaboración y admirable interés desde el punto de vista instrumental.

Dos partituras orquestales pertenecen asimismo a este estilo. Con la Obertura para el «Fausto» criollo Op. 9 se refirma el don orquestal de Ginastera, ya manifiesto en Panambí y Estancia. Es esta la primera obra puramente sinfónica que el autor reconoce en su catálogo, desde el momento que fueron eliminadas las dos sinfonías. Inspirado en el hallazgo de Estanislao del Campo, quien en ingeniosas estrofas narra las andanzas del paisano, concibe Ginastera su humorada. En efecto, el gaucho, como todos recuerdan, en visita a la Capital asiste en el Teatro Colón, el viejo Colón situado frente a Plaza de Mayo, a la representación del «Fausto» de Gounod. La fantasía del poeta, quien refleja en la ingenua mentalidad campesina el insólito espectáculo de la lujosa sociedad porteña mezclado sin solución de continuidad con la ópera francesa, motiva en el compositor una página en la cual los elementos musicales populares de la Argentina se combinan con indiscutible ingenio con motivos de la difundida ópera de Gounod, a lo cual se añaden todavía temas originales del músico. Brillantemente orquestada, la Obertura ha corrido mundo y goza de vigencia en el repertorio sinfónico.

El tríptico sinfónico Ollantay, Op. 17, se inspira en temática de la mitología precolombina. La trágica historia de amor y muerte del guerrero Ollantay motiva tres posibilidades expresivas a través del lenguaje musical, y por medio de una orquestación buscadamente áspera, sonoridades crudas, oposiciones violentas. Como siempre, la «idée fixe».

Ginastera con Aaron Copland (Foto: Bruno Guth).

Dentro de esta primera etapa, que cronológicamente llevamos hasta el año 1947, se ubican dos importantes obras del género de cámara. La primera es el Dúo para flauta y oboe, Op. 13, de 1945, cuyo estreno en Nueva York, dos años después, señala un marcado éxito para Ginastera en aquel país. Al referirse a esa página, Virgil Thomson destaca la expresión poética tanto como la ingeniosa elaboración en el diálogo de ambos instrumentos. Escuchado el Dúo en los duros y agresivos momentos de la inmediata posguerra, decía el eminente crítico y compositor americano que la obra «hizo felices a los intérpretes e hizo feliz al auditorio. Esta es la clase de música que le hace a uno tener fe en el Nuevo Mundo. Ciertamente —continúa— tanta dulzura y alegría no nos puede llegar de Europa en estos días, como todos pueden imaginarse». El Dúo consta de tres partes: «Sonata, Pastorale y Fuga» y gráficamente podría definirlo como un dibujo caligráfico donde dos líneas se entrecruzan constantemente, a veces con un ritmo coincidente y otras en oposición.

La otra obra es la Pampeana N.º 1, rapsodia para violín y piano, Op. 16, a la que el propio autor considera punto culminante de su primer estilo y a la vez página inicial del segundo; especie de pivote en el que se advierten, al análisis detallado, elementos de las dos etapas. En realidad, si bien Ginastera la subtitula «rapsodia», no lo es desde el punto de vista formal, por cuanto responde a una construcción muy estricta, sino por el carácter, con reminiscencias de melodías populares argentinas. La estructura general de esta obra, en la cual tanto el piano como el violín tienen posibilidades de desplegar su virtuosismo, es la del «lento-allegro».

Hay por último un grupo de tres composiciones que pertenecen cronológicamente a la etapa que con excesivo desenfado califiqué de «allegramente rustica» en alusión a la temática popular y a la relativa ausencia de complejidades tanto de escritura como psicológicas que caracterizan a la música de Ginastera de aquellos años. Sin embargo, las tres páginas a las que me referiré ahora están alejadas de la estética nacionalista por su carácter de composiciones religiosas. El Salmo CL para coro mixto, coro de niños y orquesta, Op. 5, es la última partitura escrita durante los años de estudiante. En realidad, creada en 1938, fue la que le valió su brillante egreso del Conservatorio Nacional. Por entonces, era habitual que los alumnos del último curso de composición escribieran para el examen una escena lírica; vale decir, un fragmento y no una totalidad. Convencido de la escasa utilidad del esfuerzo, Ginastera solicitó a su maestro José André la opción para componer una obra que fuese completa en sí misma y válida por tanto para una ejecución posterior, fuera del recinto del instituto. Aceptada su iniciativa, surgió el Salmo CL, que obtuvo el premio municipal de música de 1940 y fue estrenada en 1945 por Albert Wolff en el Teatro Colón. En 1969 la obra fue «descubierta» en Estados Unidos. Con enorme éxito la ofrecieron Ormandy en Filadelfia y Franco Autori en Tulsa.

La otra composición de carácter religioso consiste en tres motetes para coro de voces mixtas a cappella. Se trata de las Lamentaciones de Jeremías Profeta, Op. 14, de 1946, y en la cual el compositor chileno Juan Orrego Salas vio en su momento una de las mejores creaciones de las surgidas hasta entonces de la mente del músico argentino. En particular, señala el chileno una virtud por omisión; la carencia de pintoresquismo anecdótico o de clisés corales. Como varias otras de ese mismo año, fue compuesta en los Estados Unidos, donde la editaron y grabaron. Por último, surge en este primer período una obra para órgano, la Toccata, Villancico y Fuga, Op. 18, de 1947, dedicada a Julio Perceval. Estrenada por este recordado instrumentista en 1952, el Círculo de críticos musicales de la Argentina la distinguió por la efectividad de sus ideas, la maestría con que estas se concretan y su logrado carácter místico.

Un año más, 1948, y Ginastera comunica nuevo rumbo a su producción. El próximo «movimiento» aporta novedades técnicas y una concentración psicológica muy acusada. Pasemos.