Quinto movimiento

Vivacissimo, con fuoco

Tras el nacionalismo subjetivo, «attacca subito» el período llamado neoexpresionista y al cual, dado el carácter de las obras surgidas a partir de 1958 y hasta nuestros días, defino como un movimiento «vivacissimo, con fuoco». Ya casi no es posible encontrar reminiscencias de células rítmicas o melódicas del folclore. Tampoco aquellos elementos simbólicos que aparecen en las obras de la segunda manera. Sin embargo, hay constantes que siguen vertebrando el estilo: los ritmos fuertes y obsesivos, los adagios contemplativos, las sonoridades mágicas, misteriosas. Es siempre la «idée fixe».

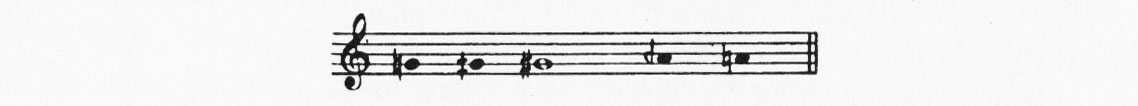

En el Cuarteto de cuerdas N.º 2, que tuvo al cuarteto de la Juilliard como primeros intérpretes (19 de abril de 1958 en el Coolidge Auditorium de la Biblioteca del Congreso de Washington), ya se manifiesta una amplificación del lenguaje, rasgo asimismo característico del último período. A los procedimientos politonales y al serialismo, se suma la utilización de cuartos de tono. El cuarto de los cinco movimientos que constituyen la obra lleva forma de tema con variaciones, a modo de cadenza, de manera que cada instrumentista encuentra oportunidad de aparecer «a solo», como volverá a ocurrir, más acentuado, en la particular estructura del Quinteto.

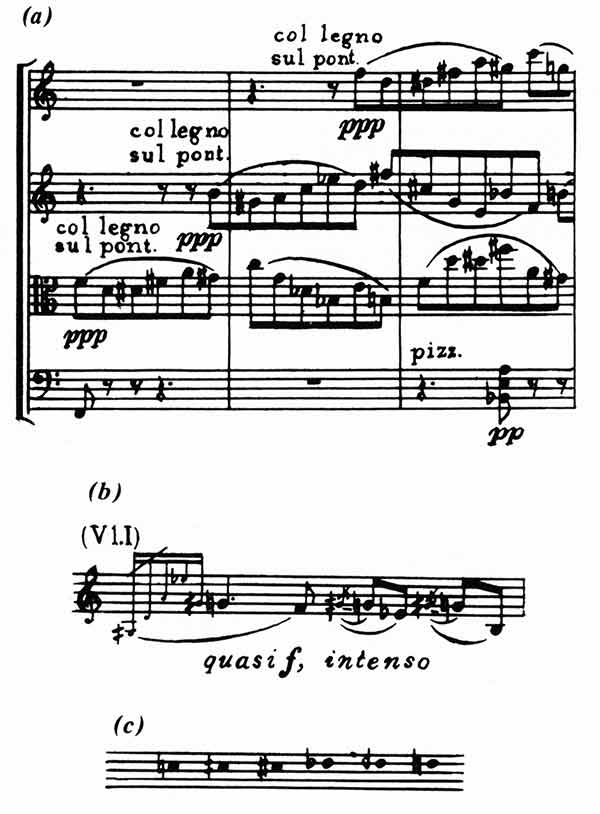

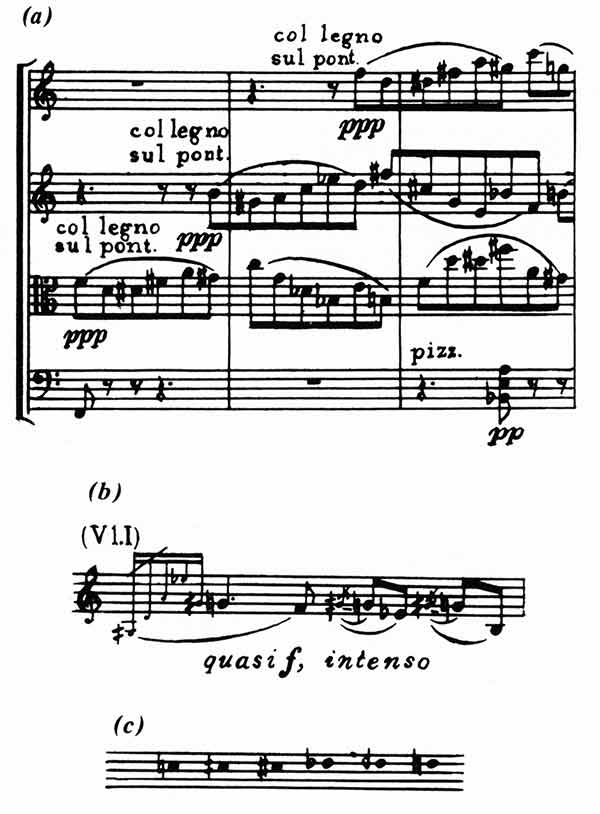

EJEMPLO 8. del Cuarteto de cuerdas N.º 2, (a) utilización serial; (b) cuartos de tono. En (c) se muestra la grafía de Ginastera para los cuartos de tono, el segundo de la izquierda para el cuarto de tono alto y el penúltimo para el cuarto de tono bajo.

Siendo obra de tránsito el Cuarteto N.º 2 no extraña con todo que en ella se reconozcan todavía ciertas lejanas alusiones al folclore. Desde su columna de «Criterio» el crítico Alberto Emilio Giménez considera que «el carácter nacional, en la línea de Bartók, de Falla, constituye la esencia de la creación, de extremadamente variado, complejo, recio lenguaje». (Buenos Aires, 25 de agosto de 1960).

La obra siguiente entraña una experiencia totalmente nueva para Ginastera y es la de trabajar con la voz acompañada exclusivamente por conjunto de percusión. Aprovecha así las experiencias de varios compositores de este siglo: Stravinsky de «Las bodas», el Varèse de «Ionisation» o el Chávez de la «Toccata». La Cantata para América mágica vale al autor un sensacional triunfo. Uno de los más grandes que se recuerden en el país con una obra de músico argentino. Cuando en Buenos Aires la ofreció en primera audición local la Asociación de Conciertos de Cámara, el compositor, que por entonces tenía el brazo entablillado a causa de un pequeño accidente, debió salir a saludar una docena de veces. Y algo similar sucedió en todos lados. Da cuenta Paul Hume desde su columna de «The Washington Post» (1 de mayo de 1961) que al finalizar la obra escuchada en estreno mundial en la Capital de los Estados Unidos, «la demostración del público a Ginastera fue salvajemente exuberante. Fue un tremendo final para un festival significativo».

Respecto de las críticas a la obra, estimo que fueron las más expresivas de las recibidas en su carrera hasta entonces. Para Hume, Ginastera emerge tras esta obra «como uno de los gigantes de la música de nuestro tiempo» y destinado «a ser uno de los espíritus creadores más poderosos de las décadas futuras». Para Irving Lowens, en «The Evening Star» (12 de mayo del 61), la obra le resultó «casi imposible de describir con palabras. En mi opinión —dijo— es estilísticamente única». Y añade que aunque le debe algo a Stravinsky por su impulso cinético y su violencia primitiva, «en realidad solo se parece a algunas obras anteriores del propio Ginastera». Se manifiesta también convencido Lowens de que la Cantata puede ser considerada como la lógica culminación de un proceso evolutivo que va desde un nacionalismo militante hasta su condición de ciudadano del hemisferio occidental: «Porque es música que pertenece indudablemente a las Américas. Es atrevida, libre, magnífica, una música escrita por un hombre que se enorgullece de su herencia y que es lo suficientemente audaz como para caminar por su propio y solitario camino».

En Buenos Aires, hubo parecido entusiasmo crítico. Leopoldo Hurtado, con notable equilibrio de juicio, se pregunta desde su sección del diario «La Prensa» (29 de octubre de 1961) si las técnicas novísimas empleadas por Ginastera le permiten un mayor acercamiento al fondo del espíritu de la América precolombina. La respuesta es afirmativa. A su juicio era el mejor camino por cuanto el lenguaje utilizado por el compositor se basa en uno de los elementos primordiales de la expresión anímica nativa, el ritmo, y elude toda relación formal con los elementos habituales de la música de Occidente, tales como la melodía, la armonía, el contrapunto y las formas regulares, simétricas, cuadradas. Lo asombroso —en opinión de Hurtado— reside en el hecho de que mediante el extremo refinamiento de los medios sonoros ha conseguido dar Ginastera, precisamente, la impresión opuesta, es decir, lo primitivo, lo atávico. «La obra se sostiene —añade— por esos atisbos de lo telúrico y demoníaco que solamente la música —y quizás la música moderna— puede dar».

Por su parte el crítico Jorge D’Urbano, al dar cuenta de sus juicios en el diario «El Mundo» de Buenos Aires (29 de octubre de 1961), la considera, al margen de que sea o no, como se dijo, la mejor obra de Ginastera, al menos la más fascinante y desde luego una de las de mayor importancia de cuantas se han escrito en el país.

La Cantata para América mágica, Op. 27, está escrita para voz de soprano, orquesta de percusión y dos pianos, usados estos como instrumentos percusivos. Los textos fueron tomados de los poemas que los primeros sacerdotes cristianos recogieron en las avanzadas culturas mayas, aztecas e incas. Para ello, realizó el compositor, con la colaboración de Mercedes de Toro, una adaptación de los mismos o refundición, con el objeto de darle una continuidad epopéyica a esa poesía lírico-épica. Hay todo un drama en esos veinticinco minutos que dura la obra, por cuanto desde el primer número, «Canto a la aurora», hasta el final «Canto de la profecía» se asiste a la grandeza y destrucción de un mundo que sucumbe ante la fuerza de una distinta civilización que llega de lejos.

La Cantata ejemplifica la manera cómo Ginastera ha podido concebir una obra orgánicamente unitaria a través de la señalización de todos los parámetros. Y al mismo tiempo muestra cómo ha soslayado, con notable capacidad creadora, esa total indiferenciación, esa disolución a que el empleo del multiserialismo condujo a otros autores. Cuanto más se analiza la Cantata se llega a la conclusión de que el material sonoro elegido por el autor ha sido determinante de las formas y procedimientos empleados, en lugar de haberlo doblegado o falseado tras decisiones apriorísticas. De ahí que pese a la manifiesta elaboración y a que el fenómeno ha sido cuidadosamente ordenado en todas sus dimensiones, la obra carece de esa «atomización» que caracteriza a las partituras multiseriales. Su trama «no se ve», sus estructuras y procedimientos permanecen invisibles y lo que se escucha es poderosamente comunicativo y excitante.

Cinco de las partes de la Cantata llevan texto mientras una sexta, el «Interludio fantástico» es puramente instrumental. El material musical está organizado en series de alturas, intensidades, timbres, densidades sonoras, etc. Esta serialización no solo abarca a los instrumentos que producen sonidos, sino que se establecen también series de seis alturas diferentes entre los seis timbales, las seis cajas, los seis tambores de madera y los tres platillos que forman grupo con los tres tam-tams. Además de utilizar el cromatismo ordenado serialmente, Ginastera recurre a cuartos de tono. Desde el punto de vista rítmico, la obra naturalmente, se explaya en todo tipo de combinaciones y posibilidades. Al lado de pasajes de rítmica racional, hay predominio de multirritmia por el empleo simultáneo de valores irracionales. Incluso dentro de valores irracionales se incrustan nuevas fórmulas, también irracionales, lo cual lleva a pasajes como el del final, donde la ejecución rítmica arriba a la aleatoriedad.

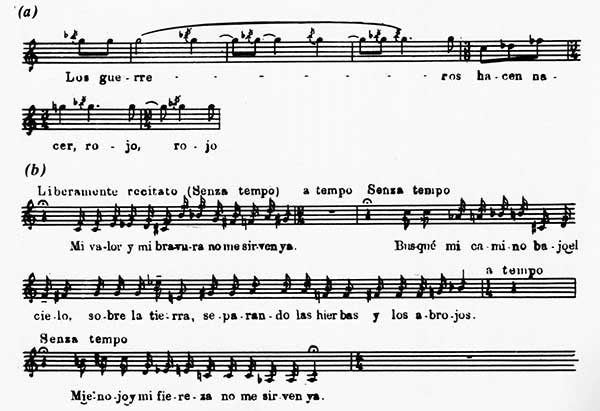

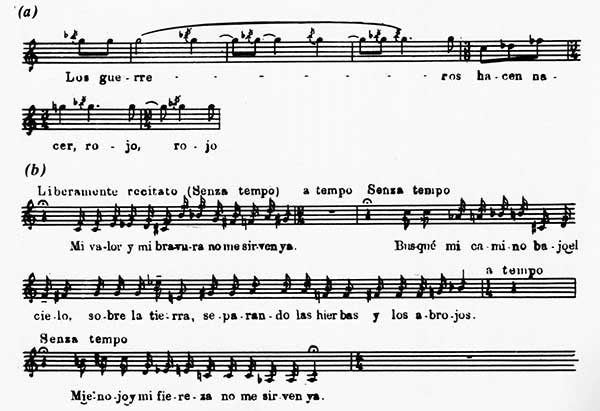

EJEMPLO 9. De la Cantata para América mágica, (a) tratamiento vocal en el final de la 3.ª parte; (b) recitativo en estilo «parlato».

Respecto de la escritura vocal, Ginastera ya mide con la Cantata sus propias posibilidades con vistas a la próxima incursión operística. La voz está sometida en forma casi permanente a un tipo de canto de bravura, con amplios intervalos que llegan a la 11.º, siempre en la búsqueda de una dramaticidad enervante. Además, el canto se ve obligado a mantenerse en pedales agudísimos en los momentos de mayor violencia rítmica. Ataques abruptos, glissandi, acentos constantemente desplazados, recursos estos típicos del canto desde las obras atonales de Schoenberg (fin de la primera década y segunda de este siglo), abundan en la obra. Es de advertir que dichos procedimientos, si muy modernos en la escritura vocal del músico occidental contemporáneo, son inseparables del canto de infinidad de culturas no occidentales, entre ellas las aborígenes americanas. Piénsese en nuestras bagualas (cancionero tritónico) que, cantadas con «kenko» (algo así como cantar con «swing») recurren a toda una serie de artificios vocales tales como portamentos o rápidas inflexiones de ida y vuelta desde un sonido a otros de la escala, timbre particular, etc. Es que llegado Occidente a una de sus cimas, empieza a beber en las fuentes de culturas más espontáneas. Y la música no queda al margen. De ahí que en Ginastera se haya podido dar una simbiosis de procedimientos modernos con la veracidad estilística del canto indígena.

En cuanto al tratamiento instrumental de la Cantata, hay momentos densos, como sucede en el «Canto para la partida de los guerreros», una especie de violenta danza ritual, al lado de pasajes sonoramente delicados y poéticos, muy transparentes, como en el «Nocturno y canto de amor», donde los sonidos se escuchan en su diferenciado valor tímbrico, a la manera del puntillismo weberniano.

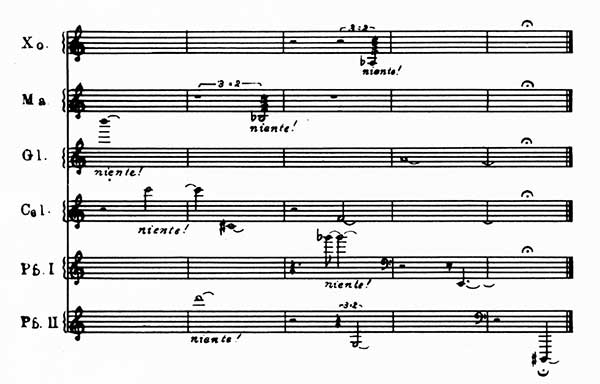

EJEMPLO 10. Tratamiento orquestal del «Nocturno y canto de amor» de la Cantata Op. 27.

Si la Cantata para América mágica, Op. 27 nace un año antes que el Concierto para piano y orquesta, Op. 28 (1961), ambas obras se conocen casi simultáneamente en el curso del Segundo Festival Interamericano de Música de Washington. El Concierto inaugura el festival de 1961 (22 de abril) y la Cantata lo cierra (30 de abril).

Para su Concierto recurre el músico a una orquesta completa con abundante percusión para acompañar al piano, cuya parte encierra enormes dificultades de ejecución. En lugar de los tres movimientos tradicionales, la obra consta de cuatro. La disposición, siempre en relación con lo habitual en el género, es bastante libre aunque, en el terreno de la sonata, Beethoven, recuérdese, ya echaba por la borda el orden establecido de los movimientos, un siglo y medio antes. El primer movimiento, «Cadenza e varianti» se inicia con una amplia cadencia del solista, acompañado por la orquesta, antes de iniciarse las diez variaciones realizadas sobre la base de una pequeña estructura serial contenida en aquella. Para los restantes movimientos adopta, respectivamente, los esquemas de scherzo en cinco secciones, lied tripartito y un rondó con aspecto de toccata.

En cuanto al lenguaje, y tal como ocurre en este tercer período, es bastante radical en su desprendimiento de las características que formaban el lenguaje de la etapa anterior. El serialismo está libremente empleado y parece advertirse una aproximación al experimentalismo tipo Boulez. Con todo, hay un rasgo que confiere real personalidad a este concierto y es que Ginastera encara el sistema serial con esa bravura y avasallante cinética que distingue toda su producción desde Panambí. Justamente, señalaba un crítico de Nueva York que «lo que hace diferente la obra es que el compositor argentino ha impuesto su tumultuosa personalidad (…) al no haber hesitado en imponer al concierto remolinos de bravura, a la Prokofiev». Más adelante, buscando explicar la gran excitación que provoca la obra, el mismo Biancolli («New York World Telegram and Sun», 12 de marzo de 1962) dice que «tal vez el ardid consista en poner cosas convencionales en el lugar menos convencional o preparar una cosa esperada para presentar, luego, lo inesperado. De todos modos —termina— lo cierto es que el Concierto es una estación de fuerza motriz».

Con motivo de su estreno en Montevideo, Washington Roldán, de «El País» opinaba (25 de junio de 1962) que «del Concierto se podría decir con un margen bastante pequeño de audacia que es la obra para piano y orquesta más original, más rica y más atrayente surgida en nuestro tiempo, luego de los conciertos de Bartók. Ginastera, como lo hizo Bartók, aunque en dirección musical completamente distinta, ha sabido ser pianístico, brillante y efectivo para el solista sin caer en la trivialidad o en el lugar común y ha sabido también ser actual, innovar, ser intenso y rico de ideas creativas, sin alejarse del poder de excitación emocional que está en la esencia de un concierto con solista».

Ginastera con el quinteto Chigiano (Foto: Bruno Guth).

El Quinteto para piano y cuerdas, Op. 29, separa al Concierto para piano del Concierto para violín. El Quinteto, dedicado a la presidenta del Mozarteum Argentino, Jeannette Arata de Erize y al Quinteto Chigiano, surge en 1963 por encargo de esa entidad y con destino al célebre conjunto de Siena (hoy transformado en sexteto de cuerdas), que lo estrena en el teatro La Fenice de Venecia el 13 de abril de 1963 durante el festival de música contemporánea. La partitura ofrece otras novedades en cuanto a la disposición de sus movimientos. Contiene siete partes en total, tres de las cuales son cadencias: la primera para viola y violonchelo; la segunda para dos violines; la tercera para el piano. Esto significa que solo en las cuatro partes restantes, es decir, «Introducción», «Scherzo fantástico», «Piccola musica notturna» y «Finale», está presente el quinteto completo. Las tres cadencias, lejos de desarticular el conjunto, actúan a manera de vínculos entre los miembros del conjunto, siempre que, como pide el autor, la ejecución de cada una de ellas se realice casi sin intervalos, con el objeto de lograr la deseada unidad.

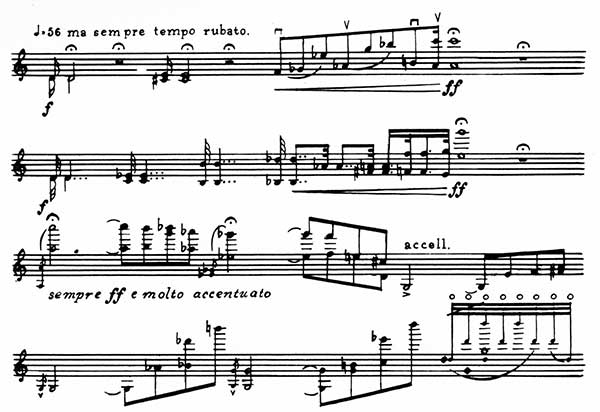

EJEMPLO 11. Del Quinteto para piano y cuerdas, canon de intervalos contrastantes entre viola y violonchelo en la primera cadencia.

Con el Concierto para violín y orquesta, Op. 30, Ginastera vuelve a probar que el lenguaje serial puede ser muy dúctil y maleable. También que está dispuesto a buscar nuevas posibilidades arquitecturales para obras de este género. El Concierto es de 1963 y ha sido dedicado a Leonard Bernstein y a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ciudad donde la estrenaron el 3 de octubre del 63 con Ruggiero Ricci como solista.

Una vez más es motivo de admiración entre los profesionales de los Estados Unidos la circunstancia de tener la obra un impulso que a juicio de ellos, falta en general en la música serial. Aquí en cambio, señalan, se mantiene constante del principio al fin. El crítico Raymond Ericson, del «New York Times» cree advertir en su crítica (4 de octubre de 1963) que ese impulso así como su coloración única, son las trazas que aún se advierten de la preocupación anterior del compositor por la música folclórica argentina.

El Concierto para violín consta de tres movimientos. El primero lleva la indicación de «Cadenza e Studi»; el segundo es un «Adagio per 22 solisti» y el tercero un «Scherzo pianissimo e perpetuum mobile». Ello significa que sobre el comienzo mismo de la obra, el violín se presenta «a solo» en una cadencia, idea que Eric Salzman («New York Herald Tribune», 4 de octubre de 1963) juzga «demoníaca para el violinista, que tiene que aparecer y tocar su parte en frío; pero musicalmente fascinante». La cadencia desemboca en la segunda parte del primer movimiento, que lleva como título genérico el de «studi», en número de seis y dedicados a los acordes, las terceras, otros intervalos, el arpegiato, los armónicos y los 24 cuartos de tono. Se cierra con una coda esta primera parte. En realidad, cada uno de estos estudios es a la vez una variación de la serie original presentada al comienzo por el violín, variaciones que llevan, cada una, un acompañamiento instrumental diferente. En el último estudio, el autor usa a toda la sección cuerdas subdividida en cuartos de tono, empleándolos como amplios complejos sonoros.

EJEMPLO 12. Comienzo de la cadencia que inicia el primer movimiento del Concierto para violín y orquesta.

Siguiendo un procedimiento caro al autor y ya expuesto en las Variaciones concertantes o el Quinteto, en el segundo movimiento Ginastera hace participar a cada uno de los instrumentos de la orquesta como solista, confiando, en el caso de las cuerdas, al primer atril de cada sector. El último movimiento, al cual el autor desea «sempre volante, misterioso e appena sensibile», es de clima fantasmagórico, tanto como para recordar a esta altura de la producción, que es siempre el autor de la lejana Panambí el que reaparece. Se trata de un scherzo que incluye citas de Caprichos de Paganini, las cuales aparecen y desaparecen como ráfagas inasibles. El movimiento desemboca en una coda con carácter de movimiento perpetuo, la cual cierra conclusivamente la idea de variación, y da a la obra un excitante final.

Es simbólica la alusión a Paganini, por cuanto Ginastera parece proponerse una réplica en lenguaje moderno, de la trascendental escritura virtuosística que confiere Paganini al violín romántico. Su Concierto es para virtuosos de la técnica violinística contemporánea, según la han ido ampliando grandes creadores de las anteriores décadas de esta centuria. Irvin Kolodin, en «The Saturday Review» (Nueva York, 19 de octubre del 63), escribe en ese sentido: «Los violinistas desde luego amarán a la obra, una vez que hayan superado el latente odio hacia un compositor capaz de recrear la técnica del instrumento, como lo ha hecho Ginastera».

Con la creación siguiente, entramos de lleno en el terreno de la ópera. Don Rodrigo, Op. 31, fue terminada en 1964, poco antes de su estreno en el Colón, el 24 de julio de 1964. Se vio antes cómo desde su primera realización para la escena, el ballet Panambí, Ginastera se perfila como creador fuertemente dramático. Partituras posteriores, particularmente la Cantata para América mágica, venían a confirmar aquellas anticipaciones.

Para Ginastera —ya se dijo— el teatro de hoy debe ser de acción, fuerte y violento como es la vida en las décadas que nos toca vivir. Al afirmar que los sentimientos deben privar sobre los razonamientos, manifiesta un apartamiento del teatro de ideas, a la manera del drama de Wagner. Es coherente por tanto que en varias oportunidades haya manifestado su inclinación incondicional hacia el teatro lírico de Verdi, en cuyo estilo teatral ha fijado siempre Ginastera su atención con vistas a un aprendizaje para su posterior experiencia.

Don Rodrigo está construida en tres actos y nueve cuadros, según libreto del poeta y dramaturgo español Alejandro Casona, quien, residente algún tiempo en la Argentina, venía manteniendo conversaciones con Ginastera sobre la posibilidad de un trabajo en común. Esos proyectos pudieron concretarse cuando la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires encargó al músico, en 1962, la composición de una ópera para ser estrenada en el Colón en la temporada 1964.

La figura central de la obra es Don Rodrigo, el último rey visigodo de España, quien con el tiempo fue convirtiéndose en leyenda fructífera para la literatura, el teatro y la música de los siglos siguientes. «Juntos —declaró Ginastera— establecimos el primer andamiaje de nuestra obra, que tiene una organización severa, y sobre esa estructura arquitectónica construimos luego, él su drama y yo mi música».

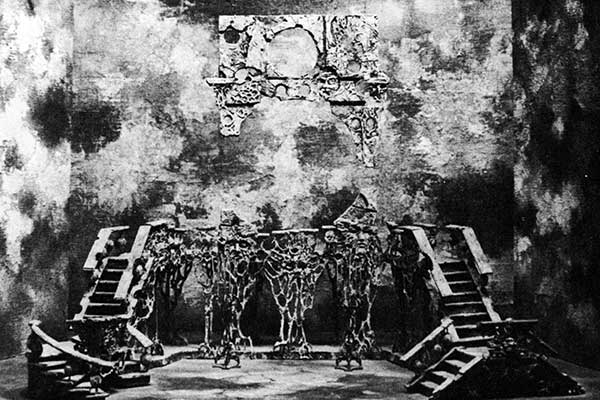

Escena de Don Rodrigo en el Teatro Colón, 1964. (Foto: Teatro Colón).

Según registra Juan Andrés Sala en el magnífico texto explicativo incluido en el programa del Colón, a través de conversaciones con Ginastera este habría manifestado que al elegir el romance del rey visigodo no pretendieron con Casona crear una ópera de carácter histórico, sino aprovechar la fuerza dramática y humana del personaje. No hubo por tanto una intención documental, difícil por otra parte por cuanto la historia del rey Rodrigo se ha confundido a lo largo de siglos por transmutación del personaje real en legendario. Por otra parte, tampoco la reconstrucción histórica es cosa que haya preocupado nunca al arte, que se mueve con diferentes valores que la investigación científica.

La idea en cambio fue la creación imaginaria en torno de la vigorosa presencia de un personaje histórico con algunas de sus connotaciones legendarias. Justamente aquellas más teatralizables. De tal manera, el tema del último rey godo queda en el libreto de Casona convertido en un drama de amor y de muerte. Ginastera lo ve como «una fantasía que tiene una existencia permanente y actual, eterna y viva, ya que los sentimientos que de ella emanan son los sentimientos universales del alma humana, el amor, el deseo, los celos, la venganza, el odio y el perdón».

Este concepto, hay que señalarlo, priva en el curso de las tres óperas que Ginastera lleva compuestas. En todos los casos se trata de personajes que vivieron varios siglos atrás. Pero de esas historias, sea la de Rodrigo, la de Bomarzo o la de Beatrix Cenci, Ginastera retiene, particularmente en las dos últimas, el tremendismo de sus problemas existenciales, de las psicologías de sus protagonistas o de los agonistas que los rodean, por cuanto en ellos encuentra situaciones, enfrentamientos o psicologías vividas, perfectamente actuales. Por otra parte, al haberse convertido esos personajes en figuras legendarias, la imaginación popular las ha estilizado, las ha simplificado, convirtiéndolas en el arquetipo de vicios, virtudes, sentimientos, acciones o pasiones.

En tal sentido podría encontrarse una analogía con un aspecto de la teoría wagneriana. En efecto, Wagner nunca recurre a la historia, al menos de Lohengrin en adelante y con muy escasas excepciones. Y si lo hace, esta aparece parcialmente mezclada con la leyenda, la cual, ahora sí, domina en los libretos de sus dramas. Para Wagner, el poeta-músico, cuyas obras estén concebidas para una posible expresión musical, deberá conceder preferencia a los temas en los cuales las emociones, las pasiones, los sentimientos más elementales, espontáneos y primitivos del hombre, es decir aquello que configura lo Eterno Humano, formen el resorte de la acción. Pero esos temas no los buscará en la historia, por cuanto cada momento histórico condiciona social, económica, política o moralmente al hombre, lo constriñe a actuar de una u otra manera, de modo tal que sofoca lo elemental, espontáneo o primitivo. Es decir, el momento histórico sofoca lo Eterno Humano, que se sitúa más allá de cualquier contingencia temporal. En cambio el mito no será para Wagner otra cosa que la historia deformada, arreglada y estilizada por la imaginación popular, que despoja a esa misma historia de sus contingencias para reducirla al estado de drama puramente humano. La leyenda ofrece al hombre en su estado y sentimientos esenciales. En él se da el Amor, el Odio, la Venganza, los Celos, la Traición. Así, con mayúsculas, fuera del tiempo y del espacio. O mejor aún, por encima de toda limitación de tiempo y espacio. Shakespeare también sabía algo de eso.

Pues bien, en este aspecto y solo en él, aunque elaborado de otra manera, coincidiría la actitud de Ginastera con la teoría wagneriana. En cambio lo separa radicalmente el hecho de inclinarse el músico argentino por un teatro de acción y violencia, de neta raigambre verdiana.

Los antecedentes del rey Rodrigo en la historia y la leyenda son largos y de apasionantes alternativas. El reino hispano-visigodo se extiende entre los años 414 y 711, con treinta y tres monarcas en ese lapso. El primero fue Ataúlfo. El último, Rodrigo. Los años finales, que vieron desfilar gran número de soberanos, fueron años sangrientos, cargados de luchas y conflictos. A la muerte de Egica, asciende al trono Witiza, quien reina entre 701 y 709. Tras cruentas dificultades para alcanzar el poder, lo sucede Rodrigo, duque de Bética y oriundo de Córdoba, donde su padre era gobernador. Solo llegó a reinar dos años, período violento en el cual el joven rey debió mantener interminables encuentros con los descendientes de su antecesor. Finalmente, la invasión árabe en el año 710 terminó con el reinado visigodo.

Hasta aquí, según parece, llega la historia. En adelante, la leyenda, lenta pero inexorable, irá tejiendo y destejiendo su trama, envolviendo la trágica historia del último godo en una urdimbre de intrigas y contraintrigas, encantamientos, relatos fantásticos, estupros, maldiciones y traición. El «último rey godo» se convierte así en tierra de todos, en fecundo manantial donde abreva la imaginación popular y la fantasía del poeta o dramaturgo. El romancero de los siglos XV y XVI, las novelas de caballería, el teatro del siglo de oro español, así como manifestaciones de otras literaturas, se adueñan y lo modelan al personaje hasta el siglo XVII y XVIII. Naturalmente, con el Romanticismo, gran movimiento glorificador del Medievo, la leyenda de Rodrigo reverdece, y no extraña encontrarlo en 1811 en la fantástica imaginación de Walter Scott («The vision of Don Roderick») o en las colecciones de leyendas y romances españoles que circulan por toda Europa, para quien España, en el siglo XIX, se ha convertido en fuente inagotable de inspiración popular, caballeresca y medieval.

También en terreno musical cobra relieve la figura del último rey godo. En el ya citado trabajo del musicógrafo Juan Andrés Sala, se cita la vinculación de Rodrigo con la música en el siglo XVII. «Il Roderico» es una ópera representada en 1692 en L’Accademia Florentina degli Innominati, cuyos autores (música y libreto) han quedado desconocidos. Es bien sabido además que Haendel compuso en Florencia, entre 1707 y 1708 su ópera «Rodrigo» sobre libreto de autor desconocido. En 1823, Antonio Sapienza hace representar en el Teatro San Carlo de Nápoles un «Rodrigo», repuesto posteriormente en el Teatro Alla Scala de Milán, con el título de «Gonzalvo». En 1848, el compositor inglés Henry Charles Litolff da a conocer «Don Rodrigue de Tolède» y treinta años después presenta Manlio Bavagnoli en el Teatro Real de Parma su «Roderico di Spagna».

Igualmente la leyenda de Florinda, amancebada en abuso de confianza por Rodrigo, según la tradición witizana y musulmana, ha sido llevada al teatro lírico del primer ochocientos. El tenor Manuel del Popolo García presentó en Madrid, en 1805, su «Florinda», en tanto el famoso virtuoso del teclado, Segismundo Thalberg, estrenaba su propia ópera «Florinda» en el Teatro Italiano de Londres, en 1851. Además Thalberg realizó seis transcripciones para piano de fragmentos de la ópera. Dentro de la música argentina, el tema tiene su antecedente en el «Romance del Rey Rodrigo» del compositor español radicado en nuestro país, Julián Bautista, obra para coro «a cappella» estrenada en 1958.

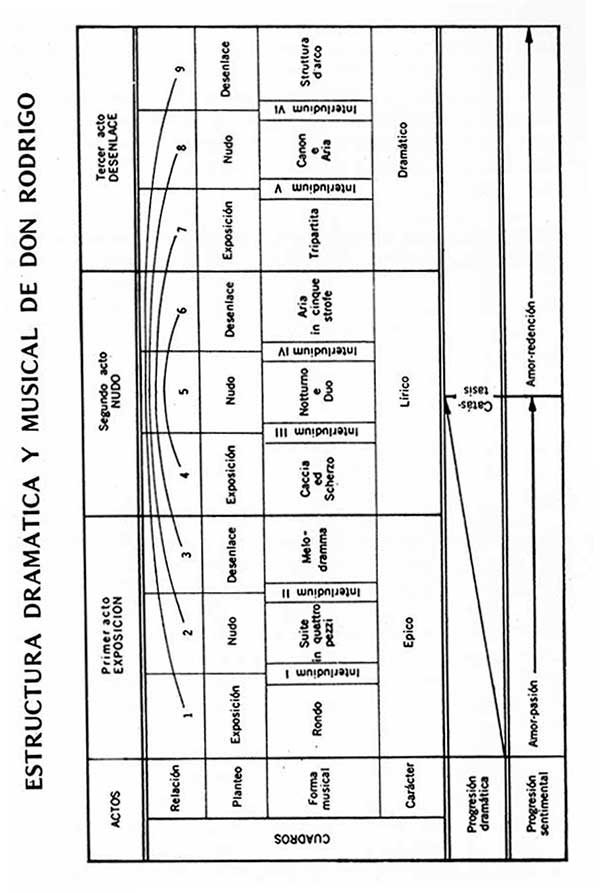

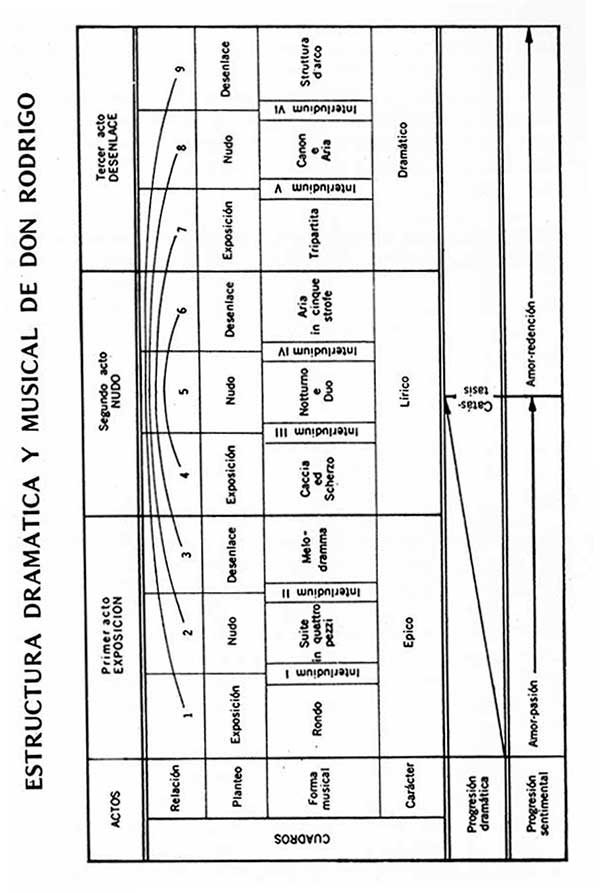

Don Rodrigo se divide en tres actos concebidos como Exposición-Nudo-Desenlace o catástrofe, en el sentido estricto del vocablo griego «katastrophé» (desenlace de un drama). A su vez cada acto se divide en tres cuadros o escenas ligadas por interludios. La función de estos últimos es doble, musical y psicológica, pues vendrían a constituir una prolongación de lo acontecido y al mismo tiempo un anticipo de la acción inmediata. En cuanto a su carácter, cada uno de los tres actos lleva una significación poético-musical diferente. El primero es épico: Rodrigo regresa victorioso de la guerra, se lo corona rey de España y quebranta luego el enigma de la Cueva de Hércules que le anuncia una tremenda profecía: será el último rey de los godos. El segundo acto es lírico: nace el amor y el deseo por Florinda, hija de un compañero de armas, el conde don Julián, gobernador de África, que había atravesado el mar para acudir en su ayuda en la guerra. Rodrigo sugiere al conde dejar a Florinda en la corte española, comprometiéndose a honrarla como a una hija. Pese a ello, Rodrigo la ultraja y abandona. Florinda escribe un mensaje a su padre pidiendo venganza. El tercer acto es dramático: don Julián abre las puertas de España a los árabes; Rodrigo es vencido y termina sus días en una ermita, redimido, en brazos de Florinda, que se convierte así en el símbolo de toda España.

La quinta escena, «El ultraje», es el momento de la catástasis, el punto culminante del drama, tanto desde el punto de vista de la progresión dramática como de la progresión sentimental, que pasa de un Amor-Pasión al Amor-Redención.

Respecto de la estructura de su obra, declara Ginastera que a su juicio «la música lírica debe tener, como la sinfónica, su organización especial que la contenga y la ordene», en razón de lo cual trata siempre de que su obra tenga un material conscientemente organizado. Como puede apreciarse, el tipo de distribución, es decir, escenas musicalmente cerradas separadas por interludios, y cada una de aquellas sobre la base de formas o procedimientos tradicionales aunque tratadas con lenguaje moderno, tiene un directo punto de referencia en la estructura de «Wozzeck», de Alban Berg.

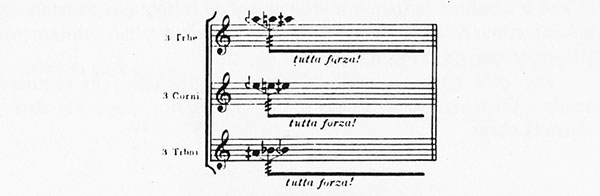

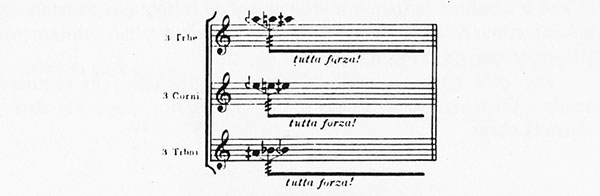

Según es característico en las obras de esta etapa, Ginastera utiliza estructuras seriales que varían constantemente en planos rítmicos contrastantes. Sobre la base del total cromático (acordes integrados por los doce sonidos de la serie), el músico elabora sus temas que actuarán a la manera del «leit motiv». En efecto, Amor, Tragedia, etc., tienen su definición temática. La utilización de bloques sonoros se presenta como uno de los elementos básicos de la obra. En el tercer interludio, por ejemplo, aparece el bloque de cuerdas, cromático en toda su extensión y microcromático en el extremo superior. Sobre ese fondo se desarrolla el contrapunto policordal y estereofónico de dieciocho cornos divididos en bandas, que se ubican en diferentes lugares de la sala donde se representa la ópera.

La orquesta se amplifica por una nutrida percusión, preferentemente metálica, y veinticinco campanas para el milagro final, varias de las cuales contestan desde distintos lugares de la sala. La partitura pide asimismo un grupo orquestal interno integrado por doce trompas y ocho trompetas. Como contraparte de ese despliegue sonoro que busca el autor en algunos pasajes, en otros, como ocurre en el «Madrigal a cinque» (cuarto cuadro, segundo acto) se adopta una ambientación sonora de cámara, de aspecto arcaico, donde la voz dialoga con una flauta de amor, una viola de amor, una mandolina y un arpa.

Desde el punto de vista vocal, recurre a todas las posibilidades de tratamiento enriquecidas por Schoenberg y Alban Berg. Un ejemplo de esa variedad se da en el pasaje en que don Julián, padre de Florinda, da lectura a la maldición contenida en el arcón (Escena III, Imprecazione, primer acto). La misma comienza con un «hablado con ritmo musical» para transformarse enseguida en un «hablado con altura relativa», luego en un «cantado-hablado» y terminar con el «canto pleno». A estos recursos debe sumarse el «hablado con ritmo prosódico». En el aludido fragmento logra el músico un atrayente crescendo dramático al pasar paulatinamente del hablado al canto, y paralelamente de la mezza voce al fortissimo.

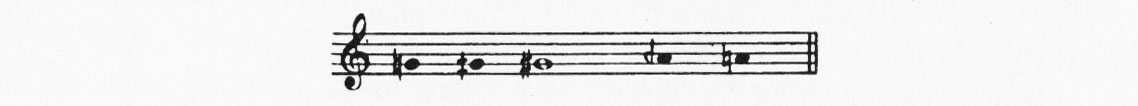

EJEMPLO 13. De la ópera Don Rodrigo, (a) «serie heroica» (primera escena); (b) «serie Florinda», que simboliza el tema de Rodrigo.

Con motivo del estreno de Don Rodrigo en Buenos Aires, la crítica pudo señalar el don de Ginastera para este género en el que acababa de iniciarse. Desde «Criterio», Alberto Emilio Giménez pone énfasis en esa condición al juzgar que Don Rodrigo es una ópera que, como tal, «funciona muy bien». Considera que «es teatral y concisa en medida capaz de mantener el interés de los espectadores; su partitura (…) atiende a tradiciones del género en proporción suficiente y ha sido provista de elementos que aseguran el impacto». (Buenos Aires, 27 de agosto de 1965).

En Nueva York, Don Rodrigo fue ofrecida en coincidencia con la inauguración del New York State Theater, en su carácter de residencia permanente de la New York City Opera. La primera representación fue el 22 de febrero de 1966. En aquella ciudad, la crítica fue explícita y no retaceó su admiración. Alan Rich escribió en el «Herald Tribune» (23 de febrero) que «el señor Ginastera ha creado la ópera contemporánea que todos —por lo menos los que tenemos alguna fe en el lenguaje musical de nuestro tiempo— sabíamos que aparecería algún día». Según Louis Biancolli, del «New York World Telegram and Sun» (23 de febrero), fue «la inauguración más espectacular de la que se tenga memoria —por lo menos en la mía— (…) Espectacular es la única palabra que podríamos emplear». Para la crónica menuda, añadiré que según Biancolli «el público se enloqueció». Termina diciendo que Ginastera había compuesto no solo el «Wozzeck» de estas otras regiones del planeta sino también «una de las más grandes óperas desde “Turandot”».

Para el crítico de «The Times» de Londres, que presenció el estreno en Nueva York, «en su totalidad Don Rodrigo es un imponente esfuerzo, una obra que mira hacia adelante con imaginación y no hacia atrás con imitación» (2 de marzo). Por su parte en la columna de «Opera News», el crítico F. M. consideró que «el efecto total de Don Rodrigo es el de un “Otello” dodecafónico. Si la tragedia del héroe —señala— se desarrolla de una manera ritual más que en términos de un realismo psicológico, es porque así concuerda la muy organizada estructura musical, con una historia contada en breves y simétricas escenas unidas por interludios. Berg y Debussy lo habían hecho y algunos inclusive pensaron más allá en Wagner. ¿No habrá sido el impacto de “Tristán e Isolda” sobre los oyentes de 1965 igual al que produjo sobre nosotros Don Rodrigo y por las mismas razones?». (26 de marzo).

De la ópera Don Rodrigo compaginó Ginastera su Sinfonía «Don Rodrigo» para soprano y orquesta, Op. 31 b, sobre la base de tres momentos de la ópera: «Musica notturna»; «Musica tragica»; «Musica elegiaca», con una duración total de veinticinco minutos. Fue estrenada, como tal, en el curso del Primer Festival de Música de América y España, que justamente había encargado a Ginastera una obra. Sofía Bandín, la protagonista en Buenos Aires de la ópera, presentó la sinfonía en Madrid, acompañada por la Orquesta Nacional de España dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos. De la impresionante recepción que aquel país tributó a la obra, dan cuenta varios musicógrafos. A Antonio Iglesias, figura clave como funcionario musical hispánico, no le importó que la sinfonía haya sido o no literalmente extraída de la ópera, ni que la colocación de los juegos de campanas, para el último número, sea de un efectismo que reclame la escena. Para él la sinfonía es «un rotundo acierto y todo en ella nos ha dado —escribe— una muestra sencillamente genial del talento musical de Ginastera y su emoción cierta. Elocuentísimo ejemplo de que la música puede incorporar elementos probados a título experimental cuando está pensada y construida en función de lo que es y siempre fue la música». (Washington, «Américas», febrero de 1965).

Con la cantata Bomarzo, Op. 32, que le sigue, el proceso fue inverso. Primero, año 1964, fue compuesta esta cantata para recitante, barítono y orquesta de cámara. Después vino la realización de la ópera. Aquella surgió por comisión de la Fundación Elizabeth Sprague Coolidge y su estreno tuvo efecto, justamente, en el Festival Coolidge de la Biblioteca del Congreso de Washington el 1.º de noviembre de 1964. Dos años después, recibe el encargo de la Opera Society de la misma ciudad para componer una segunda ópera. Entonces surge Bomarzo, siempre con textos (prosa y versos) del escritor argentino Manuel Mujica Láinez. La cantata está dividida en seis números, tres trozos en prosa extraídos de la novela original de Mujica Láinez y tres poemas escritos especialmente para la cantata por el mismo escritor.

Naturalmente, las secciones en prosa tienen un carácter narrativo; en este caso, se expresan en primera persona y están a cargo del narrador. Entrelazados aparecen los tres poemas, de carácter lírico, confiados al barítono.

En su orquestación incluye además de los instrumentos habituales de viento, arpa, clave, celesta, piano a cuatro manos, cuerdas sin violines y una viola de amor. La percusión es abundante. Los procedimientos vocales atraviesan por las diferentes etapas que ya se vieron en Don Rodrigo, aunque en este caso el carácter alucinante que Ginastera se propone transmitir, obliga a recitante y barítono a realizar variados efectos extra o paramusicales.

Entre la cantata y la ópera del mismo nombre, se sitúa una composición encargada por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes de Venezuela, con destino al Tercer Festival Interamericano de Música de Caracas. De ahí resulta el Concerto per corde, para el cual utiliza Ginastera material derivado de su Cuarteto de cuerdas N.º 2, solo que, a las combinaciones seriales y al microtonalismo se suman elementos incorporados a su más reciente manera, con el empleo de bloques sonoros basados en el total cromático y sonidos indeterminados derivados de procesos aleatorios. Esta partitura, dedicada al mecenas venezolano Inocente Palacios, tiene su estreno mundial el 14 de mayo de 1966 en Caracas, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Philadelphia dirigida por Eugene Ormandy.

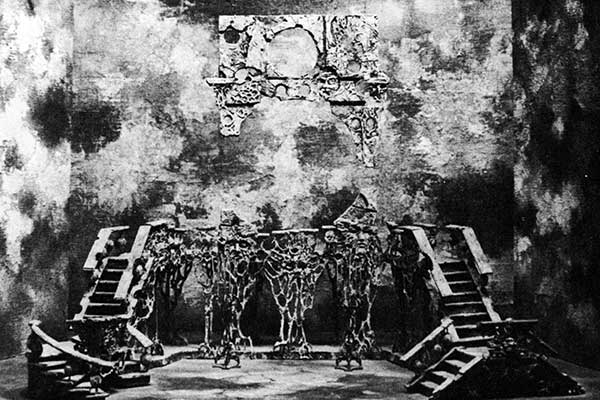

La ópera Bomarzo, Op. 34, está construida en dos actos y quince cuadros. Casi por natural exigencia de situaciones dramáticas y psicológicas que pedían mayor expansión, la cantata parecía llamada a ser llevada a la escena. La ocasión se concreta cuando Hobart Spalding, presidente de la Opera Society, presencia en Buenos Aires una representación de Don Rodrigo, en 1964. Entonces solicita a Ginastera la composición de una segunda ópera para celebrar el décimo aniversario de la sociedad lírica de Washington. El estreno mundial de Bomarzo se realiza en el Lisner Auditorium, con Salvador Novoa como protagonista y los cantantes Isabel Penagos, Claramae Turner, Joanna Simon, Richard Torigi, Manuel Folgar, Robert Gregori, Brent Ellis y Joaquín Romaguera en los restantes papeles y dirección de Julius Rudel. La vida de Pier Francesco Orsini, duque de Bomarzo, un príncipe del Renacimiento italiano, de atormentada psicología, es el tema de la laureada novela de Mujica Láinez. Si bien el autor ha movido con amplia libertad los hilos de esta historia de pesadilla y horror, propios de una estética de la congoja y el pavor, por debajo de su ficción hay una base histórica que sustenta la materia temática. Cerca de la ciudad de Viterbo, en efecto, a no muchos kilómetros de Roma, se halla la aldea de Bomarzo que fue, durante el siglo XVI, residencia de un extraño miembro de una rama colateral de la familia Orsini. En esa aldea se conservan todavía, dando pie a mil historias fantásticas, extrañas ruinas rodeadas por un jardín inverosímil. Es el misterioso Sacro Bosque en el que el duque de Orsini hizo construir una colección de monstruos tallados en piedra, material cuya resistencia simboliza desde antiquísimas culturas la ambición del hombre por alcanzar la inmortalidad.

Bomarzo. Decorado para el estreno en el Teatro Colón, 1972. (Foto: Teatro Colón).

Entre esas moles pétreas hay un elefante, un dragón, un perro, un Jano bifronte, una enorme ninfa, una tortuga, un Minotauro, un Neptuno y la llamada «Boca del infierno», que pareciera resumir la angustia metafísica del protagonista. Naturalmente, todos y cada uno de los monstruos contienen una alta carga de simbolismo en la extraña existencia de los Orsini.

Aquellas pasmosas criaturas de piedra estimularon la imaginación del novelista, en particular la estatua de la tortuga, que parece llevar su trágico destino en las espaldas. De ahí debía surgir la imagen del duque de Bomarzo como un jorobado «que arrastra su giba cargada con sus pecados». El submundo en el que se mueve Bomarzo es el de lo onírico. Es un personaje de miedo, pesadilla y horror; algo así como el mundo de las «fotografías de sueños» de Dalí o el del «Ulises» de Joyce.

El duque de Mujica Láinez es un hombre egoísta, dominado por la obsesión de desear lo que otros poseen. Ultrajado por sus hermanos y desdeñado por su padre; amado solo por su abuela y halagado por un astrólogo que le augura la inmortalidad, la impotencia de Bomarzo cobra realidad frente a Pantasilea, la bella cortesana florentina, o ante la dulce Julia Farnese, a quien desposa, aunque nunca posee.

Una vez más, como en el caso de Don Rodrigo y posteriormente de Beatrix Cenci, se interesa Ginastera no por un retorno al pasado. «No me preocupan los tipos —declaró Ginastera— sino los prototipos y Pier Francesco Orsini es un prototipo de la angustia humana ante la temporalidad».

En el cuadro tercero del primer acto, Silvio de Narni, el astrólogo lee a Bomarzo el mensaje de los astros:

SILVIO:

¡La inmortalidad,

el viejo y terrible sueño del hombre,

la inmortalidad,

el anhelo supremo de victoria,

ahí está,

ahí está marcada,

Orsini, pequeño Señor Orsini!

Toma la inmortalidad

que te ofrece el capricho de los astros.

Toma la inmortalidad,

como una flor.

La visita a Pantasilea, la meretriz florentina, hace surgir (cuarto cuadro, primer acto) un canto a Florencia. Una vez más —y la literatura ofrece centenares de ejemplos— el poeta identifica a una ciudad con una bella amante.

PANTASILEA:

Ninguna ciudad del mundo

sabe amar como Florencia,

ni Roma, Constantinopla,

ni Granada, ni Venecia.

Ninguna ciudad del mundo

sabe amar como Florencia.

Mi Florencia sabe amores

que brillan como perlas.

Mis pechos desnudos son

como perlas, como perlas,

y sobre ellos se reclina

todo el amor de Florencia.

................................................

El río está enamorado

de las piedras de Florencia;

la tiene toda ceñida

entre sus brazos que tiemblan,

y el claro río me dice:

Pantasilea, Pantasilea,

Pantasilea, Pantasilea.

La estructura de la ópera es análoga a la de Don Rodrigo. Si bien se ordena en dos actos (y no tres), también en Bomarzo cada uno de los quince cuadros o escenas están vinculados por interludios que obran a manera de nexo dramático y musical. De la misma manera, y sacando provecho una vez más del procedimiento creado por Alban Berg en sus dos óperas, Ginastera apela al uso de formas tradicionales «Villanella», «museta», «madrigal», etc., con lo que busca el autor poner orden a su creación, sometiéndola a las exigencias de la acción dramática, a la lógica escénica y al ritmo teatral.

La ópera se inicia en el momento de la catástrofe. El drama humano del duque de Bomarzo está a punto de finalizar. Traicionado y ya muy próxima la muerte que le ocasionará un brebaje que en cambio debía asegurarle la inmortalidad, Pier Francesco Orsini ve desfilar ante sí los episodios de su tortuosa existencia. Pero no aquellos gloriosos, vinculados con campañas bélicas, sino los relacionados con su aspecto más desdichado, su cuerpo deforme, su impotencia sexual, su ruina en medio de una familia decadente, corrupta, maldita.

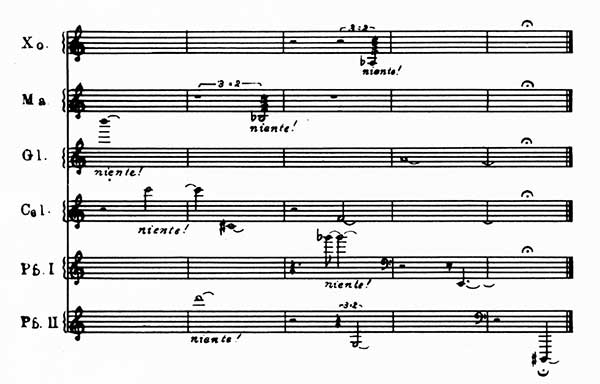

EJEMPLO 14. De Bomarzo, uso del microtono para colorear un sonido.

Respecto del lenguaje utilizado por el músico, es el propio de su tercera época. Empleo de la serie en relación interválica que Ginastera denomina total cromático; además, serialismo y microtonalismo, ya sea como parte de una escala o bien para colorear un sonido. En el interludio undécimo aparece un microtonalismo aleatorio. El fragmento está basado en cinco sonidos que se ejecutan en diferentes registros de los cuales uno (sol sostenido) es el principal y los demás secundarios. Cada cantante del coro y cada instrumentista de la orquesta ataca el sonido principal y luego elige libremente los restantes para dar la impresión de oscilación del sol sostenido. Los cambios entre los cinco sonidos deben ser ininterrumpidos y la dinámica debe oscilar en el «ppp» y el «fff», siempre «legato». En realidad el procedimiento solo busca producir un efecto: el de que los gritos de Pier Francesco Orsini, al despertar de un sueño erótico, corre por las galerías del castillo, con lo cual sus gritos se amplifican y desaparecen en repetidos ecos.

EJEMPLO 15. De Bomarzo, base de un pasaje de microtonalismo aleatorio.

Para caracterizar situaciones o estados de ánimo recurre el autor a recursos parecidos, tales las nubes de sonidos y las constelaciones. Las nubes —es Xenakis quien lo propone— son sonidos producidos en forma aleatoria que quedan suspendidos en el aire y cambian lentamente de color y de forma. Las constelaciones son como brillantes chispas de sonidos que estallan súbitamente y desaparecen de la misma manera.

Por otra parte, cuando la situación dramática lo requiere, acude a un tema modal, como el del niño pastor, cuya voz abre y cierra la obra:

No me cambio, en mi pobreza,

por el duque de Bomarzo.

Tiene rebaño de rocas

y es de ovejas mi rebaño.

Con lo que es mío me basta,

con esta paz de Bomarzo,

la dulce voz del arroyo,

de las cigarras el canto

y la feliz soledad

de Dios, que va por los campos.

Para el personaje central de Bomarzo se emplea la voz de tenor lírico. Julia Farnese, su esposa, es una soprano. Le asigna el autor un carácter dulce y un poco misterioso, como recordando la Mélisande, de Debussy. Pantasilea, una hermosa y temperamental cortesana, está a cargo de una mezzosoprano; su voz debe sonar cálida y sensual. Maerbale, el hermano menor de Pier Francesco, es un personaje un tanto romántico, un poco introvertido, mientras Girolamo, hermano mayor, es autoritario, violento y orgulloso. Maerbale se define en estrofas como esta:

Es noche para amar, como ninguna.

Para morir también, pues todo tiembla

con el misterio de las horas únicas.

Y los monstruos enormes que mi hermano

manda esculpir en piedras taciturnas,

acechan a quien osa

andar por la espesura

........................................

La noche de Bomarzo es tan hermosa

que solo la derrota tu hermosura (a Julia)

Tú eres como la noche, misteriosa,

perfumada, por ti canta en la ilusa

noche la voz del ruiseñor.

(Cuadro XIII, segundo acto)

En cambio Girolamo:

......................................

¿Lo crees jorobado?

¿Verdaderamente?

¿Crees la loca fábula astrológica?

¿Para qué estarías aquí siempre?

¿Para manchar el suelo con tu sombra que se retuerce?

......................................

La Osa ha de ocuparse de otro Orsini

y no de este bufón que nos ofende.

La osa es mía, mía, del guerrero,

del cuerpo de oro, de la espada fuerte.

(Cuadro V, primer acto)

Los dos papeles, Maerbale y Girolamo están a cargo de barítonos, aunque las diferencias psicológicas están bien marcadas por la música. El padre, cruel condottiere que maltrata a su hijo Pier Francesco y cuya imagen aparece siempre en las pesadillas del duque, ha sido confiado a una voz de bajo, mientras Diana Orsini, la abuela, es contralto. El alquimista Silvio de Narni, hombre enigmático, es un barítono. Finalmente el esclavo Abul, es un mimo.

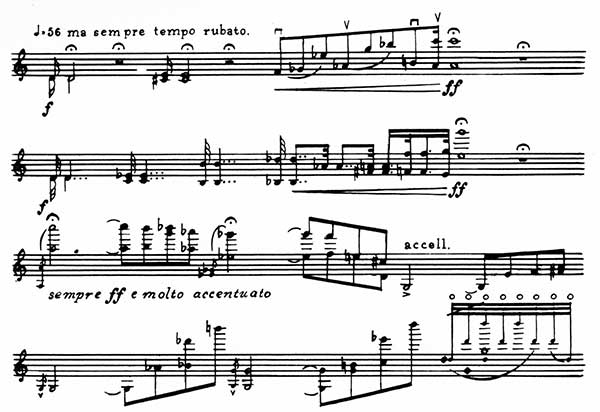

La escritura vocal no ofrece novedades respecto de Don Rodrigo. Los mismos procedimientos que van desde el recitado dramático al canto pleno, son utilizados. El coro, colocado en el foso de la orquesta, no aparece en la escena y es empleado de cuatro maneras diferentes: como coro tradicional de ópera, como coro griego, en que llega a adquirir valor de personaje; como coro de madrigalistas o como un nuevo instrumento de la orquesta. Hay momentos, en efecto, en que la masa coral comenta la acción; en otros emite sonidos para acentuar una situación o crear una atmósfera surrealista. En el Preludio, por ejemplo, Ginastera trata de describir musicalmente el extraño encanto del jardín de Bomarzo, con sus monstruos de piedra. Para ello, hace participar al coro emitiendo consonantes, sin vocales, como L, J, B, K, P, M; es decir, como si los monstruos desearan hablar y no pudieran, pues carecen de vida. En el ballet erótico, las voces del coro, además de suspirar, murmurar y lamentarse, pronuncian la palabra Amor en casi todas las lenguas. Más de treinta vocablos diferentes se entrechocan, incluidos asiáticos y africanos.

EJEMPLO 16. Efectos corales en Bomarzo, (a) glissando labial consonante; (b) sonidos vocales en sucesión; (c) dividida cada cuerda del coro en grupos de 6, se eligen aleatoriamente cualquiera de los 6 sonidos.

Más reducida es la orquesta de Bomarzo que la de Don Rodrigo. Aquí es normal, aunque con una importante sección percusiva, con setenta y tres instrumentos en la batería. Incluso en la «Pantomima del esqueleto coronado de rosas» (final del Cuadro II, primer acto) apela a un instrumento japonés, el «Hyoshigi». Para lograr el ideal sonoro renacentista recurre igualmente a mandolina, viola de amor y a un clave.

De alguna manera, el ansia de eternidad de Bomarzo, es simbólico para Ginastera, como para el creador de tipo tradicional. «No acepto cierta clase de obras —dijo— en las que no existe el sentido de la eternidad, como en las del “Pop art”. Parecen intentar una autodestrucción, quemar las naves antes de hundirse para que no quede marca de su impotencia creadora. La obra tiene que tener una proyección y una vigencia que la mantengan viva. En la música eso es claro, ahora hay un retorno a la música religiosa y a las óperas: el músico no puede separarse de la necesidad de trascender».

Si la obra de Ginastera, desde la lejana Panambí, no ha pasado nunca inadvertida para el juicio público, ninguna ha sido tan discutida como Bomarzo. Y ello, al margen del incidente creado por la censura argentina en 1967. La ópera en sí misma, en su totalidad, ha replanteado problemas estilísticos y estéticos, vinculados tanto con el argumento como con la música misma.

Tras el estreno de Bomarzo en Washington las críticas fueron no solo polémicas sino abundantes. Allen Hughes, integrante del equipo de críticos de «The New York Times», escribió lo siguiente: «Al describir a Bomarzo, hace unos días, Ginastera manifestó que el tema de la ópera era sexo, violencia y alucinaciones. No exageraba. Cada una de las quince escenas de los dos actos de la ópera se refiere, por lo menos, a uno de esos tres elementos (…)».

La temperatura crece con las críticas de «The Washington Post», para quien Bomarzo «es una obra maestra de sin par belleza (…) una galaxia de sonidos sin precedentes en el mundo operístico (…) Bomarzo se destaca de cualquier otra cosa que se está escribiendo ahora en el teatro lírico. Es seguramente la más fenomenal partitura orquestal operística, pieza maestra en su sonoridad orquestal y coral». (Paul Hume). En el «Washington Evening Star», Irving Lowens señala que el estreno de Bomarzo «marca un hito importante en la historia del arte».

El crítico de «El País» de Montevideo, Washington Roldán (6 de noviembre de 1967) escribe que «Ya sea en las sutilezas orquestales de Bomarzo, ya sea en la rutilante opulencia de Don Rodrigo (…) la mano instrumental de Ginastera brilla en sus óperas por encima de toda otra virtud creadora, y demuestra una vez más que su mundo es mucho más instrumental que vocal. Pero eso no quita —añade— que en una época donde tan pocas óperas salen del anonimato experimental de los herméticos para conquistar un público sin la tolerante facilidad de los que usan fórmulas conocidas y cómodas, las dos obras de Ginastera puedan considerarse excepcionales». Al escribir su nota Washington Roldán con posterioridad a la prohibición de Bomarzo en el Colón, añade «como apéndice pintoresco» que «resulta divertidísima vista desde aquí la prohibición argentina para esta ópera por sus excesos de sexo, violencia, climas alucinatorios, o perversiones más o menos visibles. Hasta las señoras más puritanas de Washington se deben haber sonreído con sorna cuando leyeron la noticia en el “Washington Post”. Y para Ginastera debe haber crecido el público potencial y un nuevo pigmento de curiosidad se habrá agregado a la natural expectativa. Pero vayan desencantándose los morbosos. No hay tal plato fuerte. Bomarzo es tan inmoral como “Rigoletto” y más inocente que “Salomé”. Los que vayan a verlo deben descartar todo otro interés que no finque en sus reales calidades de espectáculo y música».

Dos críticos argentinos asistieron al estreno de Bomarzo en Washington. Jorge D’Urbano escribió, ya de regreso, en «Panorama» que con el procedimiento narrativo del «racconto», organizado en quince escenas separadas por interludios «Ginastera logra dar coherencia y unidad a cada escena, pero en cambio disminuye la progresión dramática. Los personajes no se desarrollan, no crecen con la acción. Son elementos estáticos cuya movilidad depende de la anécdota antes que de la progresión del conflicto. Quizás esta hierática sucesión de cuadros sea lo que da a toda la ópera un carácter levemente irreal que se aviene muy bien con el poético, sinuoso y simbólico texto de Mujica Láinez». (Buenos Aires, julio de 1967).

Por su parte el crítico Alberto Emilio Giménez, del diario «La Nación» de Buenos Aires, que presenció el estreno, vaticina sobre vivencia a la obra por cuanto, escribe, «reúne todas las condiciones requeridas para ello; desde su empinada calidad musical y literaria hasta su indudable “funcionalidad” como ente dramático». En otro pasaje juzga el mismo crítico que «Ginastera asegura y acentúa la vida de sus personajes, los hace hablar y cantar con “verdad” y con vibración humana, mediante una escritura rigurosa pero lógica, que desconoce la monotonía». A su vez los interludios «casi invariablemente se erigen como ejemplos de superior virtuosismo orquestal». (7 de junio de 1967).

Las obras posteriores creadas por Ginastera son aún desconocidas en la Argentina. Después de Bomarzo el músico compone sus Estudios sinfónicos, encargada para su estreno mundial en Vancouver para incluirla entre las celebraciones del centenario de Canadá. En uno de estos estudios el autor se aproxima a la «música abierta», por cuanto, según su opinión, estas formas «han renovado en nuestra época el concepto de la estructura musical. Planteadas por Mallarmé en la poesía, tienen en la música antecedentes muy antiguos y el intérprete del barroco o del período clásico estaba muy entrenado en la improvisación. Actualmente —sigue Ginastera— el concepto ha cambiado con relación al pasado y las leyes de la teoría de las posibilidades son las que manejan a las formas abiertas».

En 1970 surge otra nueva obra, la cual no ha sido estrenada hasta el momento. Se trata de la cantata Milena basada en textos extraídos y combinados por el autor, a manera de «collage», de la correspondencia amorosa de Milena y Kafka. También a fines del mismo año concluye Ginastera un trabajo cuya realización llega a resultarle fascinante, según propias palabras. Se trata de la reelaboración, adaptándola al piano, de la Toccata para órgano de la colección titulada «Sonate d’intavolatura per organo e cimbalo» de Domenico Zipoli. Es la obra del monje jesuita (anteriormente brillante compositor en la vida romana), quien terminó sus días, el 2 de enero de 1726, a los 37 años, en la estancia de los jesuitas en Santa Catalina, a unos cincuenta kilómetros de la Córdoba argentina. Descubierta la vida jesuítica de Zipoli por los musicólogos rioplatenses en estos últimos años, para Ginastera Zipoli vendría a ser un verdadero «trait d’union» entre la música europea y la argentina.

En 1968, el compositor recibe el encargo para su tercera ópera, Beatrix Cenci en dos actos y catorce escenas, comisionada una vez más por la Opera Society de Washington, con destino a su estreno en 1971, año de la temporada inaugural del Kennedy Center for the Performing Arts. Además, dicho evento coincidía con el decimoquinto aniversario de la Opera de Washington.

Para el tema de Beatrix Cenci, bastante actualizado hoy (lo ha retomado la cinematografía y el novelista italiano Alberto Moravia), Ginastera recurre a William Shand, dramaturgo y poeta escocés radicado desde hace muchos años en Buenos Aires y al poeta argentino Alberto Girri. A Girri se deben algunos poemas que ya habían sido compuestos por él con anterioridad, pero cuyo contenido y carácter los hacían sumamente codiciables para el libreto de Ginastera. El resto fue obra de Shand, quien tuvo a su cargo la realización concreta del libreto. Para ello recurrió a dos fuentes. Una, la de Stendhal, que se ocupó del tema y proporcionó una documentación abundantísima sobre la tremenda historia del conde Francesco Cenci y su hija Beatrix. La otra es la del célebre poeta romántico inglés, el más grande lírico de su tiempo, Percy Shelley. Sobre esa base, Shand y Girri logran un libreto de acusada belleza poética, de verdadera fuerza trágica y sobre todo de una admirable concisión. Es un libreto lineal, sin pasajes episódicos, sin la menor cargazón; de una sobriedad que lejos de disminuir, aumenta el poder y tremendismo del asunto. El punto neurálgico de la situación gira en torno del incesto, relación por otra parte muy analizada en nuestros días a partir de las presentaciones estructuralistas de Levy-Strauss. Beatrix, en efecto, es objeto de la perversión de su padre. En la ópera el coro anticipa la psicología de Francesco Cenci:

CORO:

Somos el coro.

Presta atención

pues lo que contemplarás

es la vida de un hombre

cuyo malvado ejemplo

lo convertirá en un precursor

de tiempos futuros.

...............................

Francesco Cenci aparecerá

ante tus ojos

como la encarnación diabólica

de su época.

Verás cómo tejió

una mortaja de odio

bañándola en la sangre

y los gemidos de aquellos

que a su egoísmo criminal

no quisieron rendirse

............................

(Primera escena)

Pero la verdadera dimensión psíquica de Cenci se da a través del sobrecogedor monólogo del personaje, en la segunda escena, donde se plantea el problema de su locura. Con mano maestra, los libretistas lo presentan:

CONDE CENCI:

...........................

Paranoia y normalidad

agrandan lo que las separa

cuando el paranoico acentúa

su fijeza, su fijación a ilusiones,

mientras que el normal

rodea con preguntas al cerebro,

se aleja del alma,

y en su Tao Te Ching, su libro

del Camino y su virtud,

se obstina en subrayar la misma frase:

«Mantén tu corazón vacío

y fortifica tus huesos».

Paranoia y normalidad se asemejan

cuando el hombre normal acentúa

la furtiva sospecha de ser

también él paranoico,

solo que inhibido, acaso más enfermo

de lo que pudiera suponerse,

más inocentemente

a merced de su infección

y así

el muy incierto,

indagado instinto paranoico,

pasa entonces a constituirse

en el patrimonio de todos

y de ninguno,

como la voluntad de destruir,

como lo demoníaco,

en lo evidente

y en lo profundo.

La presentación de Beatrix se realiza en la tercera escena:

BEATRIX:

Dos veces al año

florecen tus rosas,

y dos veces

la ceniza en el cacto,

las fases de la lluvia.

En la escena decimocuarta, en una celda de Castel Sant’Angelo donde espera la muerte, condenada por haber asesinado a su padre, la figura de Beatrix se agranda en profundos destellos de alta poesía existencial:

Estoy preparada para lo peor,

y lo peor será mi destino;

pero aún así

hallo consuelo en el hecho

que me costará la vida.

(Subsistiré, subsisto,

ser del pimpollo,

ser del transitorio pez,

naturaleza como mezcla.

Apenas anunciada

la permanente degradación

me empuja al cambio,

inimaginable consumo

de fuego elemental…)

Es más fácil morir

habiendo muerto Cenci,

que vivir con Cenci

carcomiendo mis entrañas

..........................

¡No, la muerte no!

¡Tengo miedo del infierno!

¡Allí encontraré a mi padre

debatiéndose en las llamas,

mirándome

implacablemente

con sus ojos fijos,

muertos,

para siempre!…

Cuando aún los comentarios en torno de Beatrix Cenci siguen en el aire, Ginastera vuelve a los pentagramas en blanco. Nuevos encargos. Nuevas obras lo reclaman. Es difícil saber si su «idée fixe» aparecerá nuevamente variada en sus obras posteriores. Es difícil saber si lo que he llamado su tercera manera no ha comenzado a transformarse en busca de una nueva dimensión. Estoy demasiado cerca y ni siquiera conozco sus últimas obras para saberlo. Desde hace más de un año, al instalarse en Ginebra, aquel «adagio pensieroso» se ha interrumpido, al menos momentáneamente. El músico dirá en el futuro inmediato por qué nuevos caminos se aventura su urgencia creadora. Por eso, este ALBERTO GINASTERA EN CINCO MOVIMIENTOS no lleva coda. Solo se interrumpe con una

Cadenza sospesa…