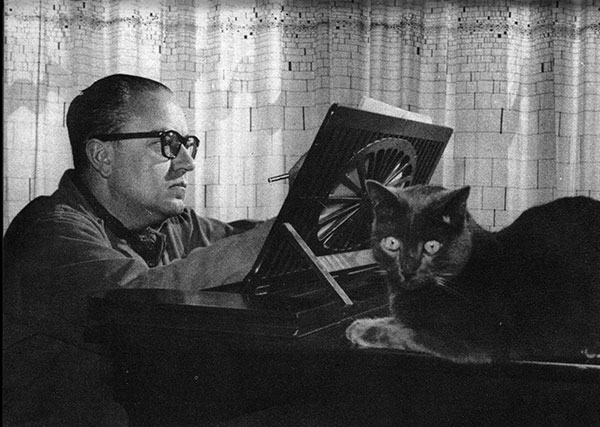

Ginastera con Olivier Messiaen (en el centro) y Ricardo Malipiero (Foto: Bruno Guth).

Allegro bio-temático

18 de julio de 1967. La Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires emite un decreto que excluye la ópera Bomarzo del repertorio del Teatro Colón, donde debía ser estrenada pocos días después. Los considerandos de la medida señalan que corresponde a las autoridades del Municipio resguardar la moralidad pública. Se recuerda que los trámites para llevarla a escena se habían concretado en la primera mitad de 1966, para formalizarse después las contrataciones respectivas. Luego, a causa del estreno de la obra en Washington (19 de mayo de 1967), «esta Intendencia Municipal —dice el decreto— recién pudo tomar conocimiento cabal de los aspectos característicos de dicho espectáculo, en cuyos quince cuadros se advierte permanentemente la referencia obsesiva al sexo, la violencia y la alucinación, acentuada por la puesta en escena, la masa coral, los decorados, la coreografía y todos los demás elementos concurrentes». Y se rubrica con la categórica afirmación de que «el argumento de la pieza y su puesta en escena revelan hallarse reñidos con elementales principios morales en materia de pudor sexual».

19 de julio de 1967. Ginastera opina desde las columnas de un vespertino de Buenos Aires: «Las obras de arte no deben juzgarse con un criterio rígido, sino con una medida estética. No debemos olvidar que las grandes obras giran alrededor de los grandes pecados».

27 de noviembre de 1970. Bomarzo se estrena en Europa, en la ópera de Kiel (Alemania) y pocos días después de Zurich (Suiza), dirigida por el eminente Ferdinand Leitner.

Año 1971. Desaparecida en la Argentina la política de paternalismo cultural y obsecuente fariseísmo, la Intendencia Municipal resuelve incluir nuevamente la ópera Bomarzo en el Colón. Su estreno queda fijado para el 28 de abril de 1972.

En los casi cinco años que median entre la prohibición de Bomarzo y su estreno en Buenos Aires, Ginastera añade a su producción operística un nuevo título, Beatrix Cenci. La noche del estreno mundial en Washington, el 10 de septiembre de 1971, la televisión argentina, vía satélite, difunde una entrevista con el compositor mientras las cámaras muestran diferentes momentos de la obra. Toca esa noche el punto álgido de la consagración del músico a nivel multitudinario. Esto último puede tener hoy poca importancia. Es signo de los tiempos que corren adquirir prestigio de la mañana a la noche, como perderlo al día siguiente. Sin embargo, la consagración de Ginastera aparece como logro de treinta años. Semejante lapso es capaz de desafiar con ventaja a esta sociedad nuestra, variable y veleidosa. Es un puesto ganado día a día, obra a obra, nota a nota. Ganado con el esfuerzo de la creación, con las horas de soledad que ese esfuerzo exige, con la alegría del triunfo. Ese triunfo no se lo ha regalado ninguna promotora comercial. Por eso llena de mayor felicidad al hombre que lo goza en la misma medida en que estremecen de impotencia las legiones de cainitas que todo Abel triunfante se gana en este mundo. Es el salario del éxito.

Alberto Evaristo Ginastera nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1916. No se registran antecedentes musicales en su familia. El abuelo paterno era un inmigrante catalán; el materno venía de Lombardía, Italia. Sus padres, por tanto, eran argentinos y se llamaban Alberto Ginastera y Luisa Bossi. La familia, de desahogada situación económica, se completaba con una hija, Celia, actualmente profesional destacada y gran amiga del hermano. Ginastera siempre se acuerda de que el descubrimiento de su vocación musical fue inesperado. Una mañana de Reyes, al encontrar entre los regalos una flautita, comenzó a ensayar el himno nacional y algunas marchas militares aprendidas con los chicos del barrio, en Barracas. Tenía cinco años. A los siete, empieza a tomar lecciones particulares de música y a los doce se inscribe en el Conservatorio Williams de Buenos Aires. Paralelamente, continúa sus estudios regulares primarios y secundarios, estos últimos en la especialidad de perito mercantil. Egresado del colegio comercial, Ginastera tiene que elegir entre la Facultad de Ciencias Económicas y el Conservatorio. Por entonces había compuesto, en 1934, sus Impresiones de la puna, posteriormente retirada de catálogo, aunque no es esta la primera. Ya había comenzado a crear, intuitivamente, en 1930.

En 1936 (tiene 20 años), Ginastera elige su camino. Da la espalda a la Universidad e ingresa en el Conservatorio Nacional de Música. Los padres apoyan la decisión. Los tres meses (enero a marzo) de 1937 en que cumple el servicio militar como aspirante a oficial de reserva de caballería, no le impiden realizar sorprendentes avances, de modo tal que a los 22 años (1938) se gradúa con las más altas calificaciones. En ese breve lapso, se producen dos hechos fundamentales para su vida futura, en el doble orden profesional y personal. En 1937 conoce a Mercedes de Toro «Ñata», su futura mujer, y Juan José Castro estrena en el mes de noviembre la suite del ballet Panambí, el primer éxito de su carrera de compositor.

Es justamente en 1937 cuando encuentro las primeras informaciones periodísticas que graban en letra de molde el nombre de Alberto E. Ginastera, nombre profesional al que años después el músico reduce, quitándole la inicial. En el diario «La Nación» de Buenos Aires del 14 de agosto se dan a conocer los resultados del tercer concurso de la canción escolar argentina, donde figuran como jurados los profesores José Gil, Felipe Boero, Alfredo Schiuma, Gilardo Gilardi y Athos Palma, presididos por Arturo Marasso. Ginastera obtiene el primer premio de la quinta categoría con Arriero canta, letra de Félix L. Errico. Es también Errico quien le provee del argumento de Panambí, que se estrena como ballet, en el Colón, en 1940. El 12 de julio de ese año el diario «La Prensa» de Buenos Aires publica un artículo a dos columnas para anunciar el estreno de la obra de Ginastera, la cual comparte el cartel con el ballet «Offenbachiana» de Juan José Castro y la ópera «Cavalleria rusticana». El citado artículo periodístico incluye, junto con explicaciones en torno de la obra, una foto del autor y un fragmento autógrafo de la partitura. Ginastera, a los 24 años, ya es, localmente, un consagrado. Y así lo reconoce ese mismo año la Municipalidad, al conferirle un premio por la Sonatina para arpa y la Comisión Nacional de Cultura, que premia Panambí.

Cuando en 1942 Fritz Busch estrena la Sinfonía porteña, la crítica local la ubica entre «una de las más atrayentes de nuestra música sinfónica», opinión no compartida por el autor, sin duda, puesto que años después la repudia, como a tantas otras de ese período. Al año siguiente, el periodismo de Buenos Aires espeja el primer éxito de Ginastera en el exterior. Es muy cerca aún. Apenas Montevideo. Pero ya la Universidad de la República auspicia en sus aulas un acto totalmente destinado a obras del joven argentino. A los veinticinco años, no está mal. Sobre todo porque no eran todavía los años en que los jóvenes gozaban de todo tipo de privilegios solo por el hecho de ser «jóvenes». Un crítico de Montevideo —visionariamente— cree poder ubicar a Ginastera «en un plano de significativa magnitud dentro de la producción latinoamericana». Ya advierte por entonces que «el acervo folclórico argentino no es en su obra una simple etiqueta melódica o rítmica. Por el contrario, dice, su cancionero nacional es el que le dicta su concepto armónico-modal, convirtiendo a su música en una expresión a la vez autóctona y universal».

En los años siguientes se amplía la familia. De su casamiento con «Ñata» nacen sus hijos Alejandro y Georgina. Y también va enriqueciéndose la producción, aun cuando no manifiesta todavía cambios radicales respecto de la estética que abraza el músico por esos años, un nacionalismo al cual el mismo autor llama objetivo, por cuanto el material de raíz folk o popular (la Sinfonía porteña hacía escuchar un tema de tango) está presentado de una manera directa, con recurrencia a la tradición tonal.

Con todo, hay síntomas e inquietudes reveladoras. El influjo de Stravinsky y en menor grado de Bartók y Falla tiene sugestiva presencia en la obra de lo que llamaré el primer estilo. Desde Panambí se descubre la búsqueda de un lenguaje menos local, más de su época. Si hay algo que a Ginastera le preocupa desde entonces a hoy (una de las tantas constantes que concurren a informar su «idée fixe») es el de responder a su compromiso con la cultura que le toca vivir y a cuya renovación contribuye. Toda innovación le interesa en la medida en que pueda enriquecer el vocabulario de ese lenguaje comunicante que es la música. Pero solo lo adopta cuando ha podido probar su eficacia como elemento de nivel artístico.

El primer viaje a los Estados Unidos (diciembre de 1945) es decisivo para el curso posterior de su actividad profesional y de su obra. Permanece allí, en uso de la beca de la fundación Guggenheim, unos quince meses. Son los de la inmediata posguerra; aquellos en que la música de ese país se apresura fervorosamente a ganar nuevas dimensiones internacionales en el terreno de la vanguardia. En Estados Unidos, Ginastera tiene amplias oportunidades para conocer música, la música de su tiempo. Pero también consigue hacerse escuchar. En el curso de un concierto que la Comisión Interamericana de Mujeres dedica a su obra en el Hall de las Américas de la Unión Panamericana de Washington, se interpretan algunas de sus obras para piano. Asisten tres mil personas y el crítico del «Times Herald» le asigna una «imaginación atrevida». Refiriéndose a las partituras para teclado, escribe: «El comprende sus leyes de acústica y sus limitaciones. Las leyes las obedece puntualmente. Las limitaciones parece considerarlas como un desafío y trata de eliminarlas o circunvalarlas».

Con Pampeana N.º 1 para violín y piano, Op. 16, de 1947, se produce una importante vuelta de tuerca en el proceso de maduración de la obra ginasteriana. El autor la considera como «un pivote en el que se manifiestan materiales de las dos épocas», vale decir del estilo objetivo y del que le sigue, de nacionalismo subjetivo. Ya escribí en otra oportunidad que ese cambio, coincidente con los quince meses de residencia en los Estados Unidos, no me parece de ninguna manera casual. Lejos de su patria —y nunca la ausencia había sido tan prolongada— el músico puede desligarse más fácilmente del elemento tradicional popular, que actuará como objeto sonoro estimulante para la obra. El tema literario, la cita folclórica, el ritmo, las características tonales, ya no están «al alcance de la mano» en el nuevo medio. Sin embargo, inversamente, la distancia, la nostalgia de la tierra y de la familia parecen anudar desde la lejanía nuevos vínculos, más hondos, y aún más fuertes tal vez, aunque menos evidentes. De ahí surge una música que conserva del país todo su espíritu, aunque las líneas y los colores aparezcan diluidos por los procedimientos de composición más recientemente gustados y asimilados.

La fundación en 1948 de la Liga de Compositores de la Argentina, filial de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC), será el segundo intento realizado en el país por la defensa de la música contemporánea. El primero lo constituyó el grupo Renovación, que empieza a manifestarse alrededor del 30 y en el que militan Juan Carlos Paz, Jacobo Ficher, Gilardo Gilardi, Juan José y José María Castro, Luis Gianneo y Honorio Siccardi. Posteriormente, y cumplido su ciclo la Liga, el impulso se prolonga en la actual SAMC (Sociedad Argentina de Música Contemporánea), siempre filial de la SIMC, y de la cual hoy Ginastera sigue formando parte.

También en aquel año 1948, Ginastera funda el Conservatorio de Música y Arte Escénico de la ciudad de La Plata, el que hoy lleva el nombre de «Gilardo Gilardi». Se concreta así la primera de las tres empresas puestas en marcha por el compositor en el terreno de la enseñanza musical. La fundación del conservatorio de La Plata significa el punto de partida de una toma de conciencia por parte de la provincia de Buenos Aires, que en etapas sucesivas fundará análogos centros en otros lugares de su órbita. Diez años más tarde, el músico se encarga de organizar, en el seno de la por entonces recientemente fundada Universidad Católica Argentina, una facultad de música. Por vez primera se crea, como carrera, la especialidad Musicología, con lo cual Ginastera propende a la formación universitaria de futuros investigadores.

En este punto, conviene valorar exactamente la iniciativa. La Musicología, que reconoce larguísimos antecedentes precientíficos en la Argentina, entra en su faz científica solo a partir de la década de 1930. Ello significa que en 1958 cuenta con algunos representantes, y por cierto de enorme valor, pero eran figuras surgidas aisladamente y por superior esfuerzo personal. Le tocó a Ginastera la misión de convertir el esfuerzo aislado en una institución encargada de dar formación y metodología adecuada a los aspirantes a dicha disciplina. Así, la investigación pasó a ocupar lugar análogo al de la composición y la facultad se llamó de Artes y Ciencias Musicales.

Cinco años después, en 1963, se concreta el tercer gran aporte de Ginastera en el campo de la enseñanza. Ahora tendrá proyección continental su empresa, al crear el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales en el Instituto Di Tella de Buenos Aires. Y llega a lograr esa proyección no solo porque el CLAEM acoge en su seno a compositores de toda América Latina, sino porque los becarios formados llegan a modificar en algunos países, de manera profunda, el panorama de la creación musical. El Centro nació destinado a compositores jóvenes, con enseñanza a nivel de posgraduado e intención de especular en torno de las más avanzadas técnicas de composición, con un amplio margen de investigación, particularmente a través de su laboratorio de electrónica. De los tres institutos creados por Ginastera, continúan en plena actividad los dos primeros.

A partir de 1950 los viajes y encargos de obras se intensifican. Es característica de toda la producción de Ginastera el surgir por comisión y con un destino inmediato de ejecución. Esto no es común entre los músicos de la Argentina ni de otros países. Desde Estancia, encargado en 1941 por el Lincoln Kirstein para el ballet Caravan de Estados Unidos, la casi totalidad de su obra surge como exigencia de consumo. No existe para Ginastera la partitura que se escribe y queda guardada en espera de una oportunidad para su estreno. La lectura de la cronología incluida al final de este libro, es claramente reveladora. Con excepción de las primeras composiciones, toda la gran producción surge por encargo de grandes instituciones argentinas o del extranjero, particularmente de los Estados Unidos. Naturalmente, este es el ideal de los compositores siglo XX. Pulverizado el viejo concepto romántico del compositor que solo crea en los raptos de inspiración y por puro deleite interior, el músico de esta centuria tiene conciencia de su función social, en tanto productor de un bien cultural de consumo.

En el caso de Ginastera la demanda es abrumadora en relación con el «tempo» de productividad del autor. «Yo todavía compongo escribiendo nota por nota», me confesaba —innecesariamente claro está— hace unos meses. O sea, no dispone de «mano de obra» mecánica, ni electrónica ni por computadoras. Cada partitura, por tanto, una vez estructurada en la mente, requiere no solo el tiempo necesario para dar forma a las ideas musicales, sino para escribirlas sobre el papel y orquestarlas. El desequilibrio entre el tradicional sistema de componer sobre un pentagrama, nota por nota, y las exigencias de mercado, explican que Ginastera no pueda aceptar muchos encargos.

Paralelamente, sus obras se difunden por los principales festivales a partir del Cuarteto de cuerdas N.º 1, elegido por el jurado internacional para integrar los programas del XXV Festival de la SIMC, realizado en 1951 en Frankfurt. En adelante, su presencia es constante. Ya en 1958 en Estados Unidos, donde las estadísticas gozan de tanto prestigio, se revela que Ginastera ocupa la nómina de los diez compositores contemporáneos más frecuentemente interpretados durante la temporada inmediatamente anterior (56-57). Los nueve restantes son Stravinsky, Paul Hindemith, Kabalevsky, Shostakovich, Villa-Lobos, William Walton, Zoltan Kodaly, Carl Orff y Benjamin Britten.

Al lado de esas posiciones, Ginastera recibe todo tipo de distinciones honoríficas. Honores que, como a todos los mortales, le gustan mucho. Y no lo niega. En 1950, miembro honorario de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad Nacional de Chile; en 1957, miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina; en 1958, miembro honorario de la Academia Brasileira de Música; en 1966, profesor emérito de la Universidad Católica Argentina; en 1968, una universidad de Estados Unidos le confiere el título de doctor honoris causa. El mismo año lo nombra miembro de honor la Academia de Artes y Letras de los Estados Unidos.

En 1970 se lo incorpora entre «los inmortales» de la Academia de Artes de París, presentado por Olivier Messiaen. Casado en segundas nupcias con la violonchelista argentina Aurora Nátola, muy ligada desde hace años a la actividad musical europea, Ginastera vive actualmente en Ginebra, lugar estratégico que permite hoy al compositor mantener vinculaciones artísticas con los cuatro puntos de Europa.

Ginastera con Olivier Messiaen (en el centro) y Ricardo Malipiero (Foto: Bruno Guth).

Físicamente, Alberto Ginastera es un hombre corpulento, sano, con gran capacidad de autocontrol en defensa de su buena salud. Hace un par de años me decía muy convencido que beber el jugo de un pomelo, todos los días en ayunas, es para él una eficaz manera de lograr que las gripes pasen de largo. También se controla con el tabaco, aunque fuma. El cuidado de su persona es casi un culto. Le gusta ser un elegante, viste con extrema sobriedad y buen gusto y cuida hasta el último detalle de su atuendo. Alguien escribió una vez que Ginastera es, por su pulcritud, la antítesis de la tradicional estampa del artista. Más bien se podría pensar que su aspecto es el de un presidente de banco.

Conocí a Ginastera en diciembre de 1959. Él era decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales; yo, aspirante a iniciar mis estudios superiores en esa casa. Al poco tiempo entré en amistad con él y con su familia. Así pude tener un relativo ingreso a la vida cotidiana del músico. Desde entonces, lo sé hombre madrugador. El día comienza para él bastante temprano. A veces, porque dedica esas horas a trabajar; otras, por dos exigencias de diversa índole. A Ginastera le interesa estar siempre absolutamente informado de lo que ocurre en el mundo. Lee minuciosamente los diarios (siempre un vespertino y un matutino) y eso se advierte en cuanto hay ocasión de echar con él unos párrafos. Le preocupan tanto los problemas y acontecimientos artísticos como los políticos y sociales. La política exterior e interior lo apasiona. La otra exigencia de Ginastera es la puntualidad. Cuando debe mantener una entrevista o asistir a una cita, es siempre el primero en llegar.

De ahí que levantándose temprano y dedicándole largo rato a su persona, puede ordenar metódicamente sus actividades del día sin atrasos ni premuras. Considera tan inadmisible llegar tarde a una entrevista fundamental, como entrar en un cine cuando ya se han exhibido los títulos de la película. En los conciertos —se descuenta— es de los primeros en ubicarse en su butaca.

A Ginastera le gusta vivir bien. Le encanta el confort, las comodidades, incluso el lujo. Se rodea de cosas de alto valor artístico, cuadros, esculturas modernas. Es buen lector y tiene el placer del bibliófilo por las encuadernaciones preciosas. Además es un apasionado por el cine. No hay gran film que se le pase por alto, aunque también suele gratificarse con películas menos ambiciosas, de puro entretenimiento. Le gustan las de «cowboys» y las policiales. También se gratifica con la buena comida, aunque siempre mesurado. Es un gran «gourmet» y cuando va a un lujoso restaurante concentra su interés, por unos minutos, en la elección. Observaba yo en esas ocasiones que Ginastera no se dispersa. A cada cosa, aun a la más mínima, le otorga una atención exclusiva cuando llega el caso.

Ama a los gatos. Dijo una vez que «por su altivez y orgullo», tal vez, añadió, «acordándose de sus orígenes, cuando eran dioses en Egipto». Además, es un poco supersticioso. «Yo no creo en brujas; pero que las hay ¡las hay!». Y para preservarse de ellas, lleva consigo una medalla de San Benito. Le pregunté por qué de San Benito. «Me enteré de su vida y sus exorcismos». Durante muchos años le tuvo mucho miedo de viajar en avión. Eso le traía a menudo inconvenientes en su vida profesional por cuanto viajar a Estados Unidos o Europa en barco le insumía excesivo tiempo. Ahora se ha curado de ese temor o al menos lo ha superado.

(Foto: Bruno Guth).

Ginastera se definió alguna vez como un empedernido perfeccionista. Según él mismo lo dijo, eso suele ser un problema. Al margen de su profesión de músico, donde concentra, naturalmente, sus mayores exigencias, le preocupan, por ejemplo, las perfecciones del idioma. Cuando escribe algo, se desespera pensando que puedan haberse deslizado errores. El uso correcto de la preposición es uno de sus dolores de cabeza en cuanto escritor. Un día declaró a un periodista que lamentaba haber debido renunciar a su secreta vocación de detective millonario. Desde chico lo habían fascinado las novelas policiales y posteriormente las series de televisión. De aquella secreta aspiración, lo detuvo, según sus palabras, la música y la falta de millones. Pero, al margen de la humorada, pienso que a Ginastera le hubiera atraído, de no mediar la música, el estudio de la lingüística, la pureza del idioma, donde el afán perfeccionista encuentra terreno fecundo y fascinante.

Entre las cualidades morales hay una que siempre me resultó asombrosa y es su total incapacidad de odio. Ginastera tiene legiones de admiradores. Como todo creador de éxito, gente que lo ve de lejos, oyentes agradecidos, alumnos de conservatorio que se aproximan tímidamente al maestro. También tiene amigos Ginastera. Y me cuento entre ellos. Me resulta fácil comunicarme con él. Me resulta sencillo, sin vueltas. Está pronto a hacer un favor, aun cuando no sea tan cómodo hacerlo. Una vez hizo antesala ante gente que él no conocía, solo para resolverme un problema. Eso le había significado perder toda una mañana de su escaso tiempo. Lo he visto perder igual tiempo por otros alumnos, por otros amigos. Cuando promete ocuparse de algo por alguien, incluso poco allegado, lo hace invariablemente.

Pero Ginastera tiene también muchos enemigos. Ignoro las razones de algunos odios a él dedicados. Por tanto, ignoro la culpa que ahí pueda caberle. En cambio conozco el origen de muchos otros. Y en esos casos, sí, estoy bien segura: es por su talento. Y si bien muchos ataques deben haberle dolido, en cambio nunca lo he visto conservar el menor rencor. En mi opinión, más que por exceso de piedad cristiana —aunque es buen cristiano—, por absoluta incapacidad de odio. Olvida fácil. Para ciertas cosas tiene mala memoria. Y es una suerte, porque para crear, no hay nada mejor en el mundo que gozar de una infinita paz interior.

Pienso que esa capacidad de olvido, esa carencia de rencores, esa enorme paz interior, provienen en Ginastera del hecho de haber triunfado a tiempo. Me acuerdo siempre, a propósito de él, de un fragmento de José Ingenieros: «El éxito es benéfico; exalta el “yo” y, por ende, estimula al hombre de méritos. Pero tiene otra virtud mayor: destierra la envidia, enfermedad pasajera de los jóvenes talentosos y ponzoña incurable de los espíritus mediocres. Triunfar a tiempo, merecidamente, es el más favorable rocío para cualquier germen de bondad». (De «Psicología del éxito», en «Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines», t. I, Buenos Aires, 1906).