EJEMPLO 4. Aparición del acorde simbólico en el tercer movimiento del Cuarteto de cuerdas N.º 1.

Poetico e con espressione profonda

Con el Primer Cuarteto de cuerdas, la Sonata para piano, las Variaciones concertantes y las Pampeanas 2 y 3, es decir, a partir de 1948 y ya de regreso de los Estados Unidos, el lenguaje de Ginastera inicia su camino hacia la dodecafonía. Estamos en el segundo estilo nacionalismo subjetivo.

En opinión del compositor, toda la evolución que han sufrido los procedimientos técnicos en el curso de su producción ha obedecido a profundas necesidades espirituales. A requerimientos de una necesidad creadora en constante transformación. A lo largo de años, aseguró, «el problema dodecafónico se fue planteando y resolviendo dentro de mí, no por influencias exteriores de procedimientos en boga en Europa, sino por fuertes demandas espirituales. Con el andar del tiempo ellas se plasmaron dentro de mí y renacieron, no como fenómeno objetivo de asimilación técnica sino como manifestación subjetiva de una necesidad interior. Es esta la única manera como yo concibo la transformación de los principios técnicos: como una necesidad imperiosa y espiritual del impulso creador».

No hay que olvidar que cuando Ginastera comienza a interesarse más decididamente por la dodecafonía, es decir, en la década del 40, el método de composición de Schoenberg cuenta con más de veinte años de existencia y tiene exégetas y creadores convencidos dentro del país. Esta circunstancia pone de manifiesto aquello que señalé antes, en el sentido de que Ginastera toma con mucha cautela los procedimientos de avanzada y solo cuando vienen a llenar necesidades de expresión. Consciente de que la música es un lenguaje comunicante, no parece dispuesto a incorporar lo novedoso por lo novedoso mismo por cuanto, al no ser sentido como lenguaje adecuado para exteriorizar su pensamiento musical, se convierte en letra muerta.

En conversaciones mantenidas a lo largo de varios años, se me ha presentado siempre Ginastera como un creador para quien la técnica tiene importancia, y capital. A su juicio ni siquiera la mente más privilegiada y original puede prescindir del dominio del oficio, por cuanto detrás de cada obra de arte, cualquiera sea la materia con que se trabaje, hay siempre una maestría sin la cual esa obra no hubiera podido darse en plenitud. Y en verdad, es cierto aquello de Croce de que un contenido determinado «solo está expresado» cuando se expresa en el modo que le es plenamente «apropiado», de modo que para tal contenido conviene tal forma, tal lenguaje o procedimiento. Pero será imposible saber el modo «apropiado» cuando el oficio no ha sido ya domeñado. En relación con lo mismo, confiesa Ginastera no creer en los genios tipo Erik Satie porque en última instancia nunca llegan a realizar una obra perdurable. «El artista debe adquirir primeramente un rico bagaje técnico que le permita todo ulterior desarrollo estético».

El segundo estilo de Ginastera no aparece ligado a temas o ritmos de genuina procedencia popular, aunque sí hay recurrencia a ellos con carácter de símbolos. El lenguaje ingresa en lo atonal y dodecafónico en las obras compuestas entre 1948 y 1958, con la Pampeana N.º 3 como pieza clave.

El Cuarteto de cuerdas N.º 1, Op. 20, le vale a Ginastera nuevos triunfos, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde se lo conoce en el curso del XXV Festival de la SIMC realizado ese año (1951) en Frankfurt. En el curso de sus cuatro movimientos vuelven a manifestarse las características de vitalidad, fuertes contrastes rítmicos y tensa carga emotiva que configuran y vertebran su totalidad estilística. La prensa europea señaló en aquella oportunidad la manera cómo los elementos de la música folclórica argentina habían sido empleados: con la rigidez y la construcción sonora del lenguaje musical actual en el sentido europeo. Alphons Silberman, autor de tantos trabajos sobre sociología de la música, escribió que «hacía tiempo que deseaba encontrar un cuarteto contemporáneo en el que sus contrastes de fuerte ritmo sean expresiones de nuestro propio pensamiento, sin ser artificiales. Esta es una obra —sintetiza— que debe ser incluida en el programa de los conjuntos de música de cámara». A su vez en Estados Unidos, el cuarteto refirmó la fe en Ginastera como personalidad creadora descollante de la música americana.

EJEMPLO 4. Aparición del acorde simbólico en el tercer movimiento del Cuarteto de cuerdas N.º 1.

La obra siguiente, Pampeana N.º 2, Op. 21, para violonchelo y piano, también se subtitula «rapsodia», aunque como en el caso de la primera Pampeana, lo es más por su carácter que por su forma, ya que responde a una estructura de sonata. Para Paul Hume de «The Washington Post», uno de los más fervorosos críticos de Ginastera, «el título nativo sugiere algo del misterio y de la excitación que la obra contiene». Destacable resulta el movimiento central «muy lento y exaltado», donde el piano tiene a su cargo una serie de acordes en el registro grave, un poco percusivo y a la manera de campanas, sobre el cual planea el sonido de la cuerda «que se mueve —dice Hume— como el pincel de un pintor al producir tintas vagas».

Una nueva cumbre alcanza Ginastera en esos años con la Sonata para piano N.º 1, Op. 22. Es uno de sus «best seller». En realidad, desde su nacimiento mismo, la Sonata ganó notable difusión internacional. La obra había sido encargada por el Instituto Carnegie y el Pennsylvania College for Women con destino al festival de música contemporánea de Pittsburgh. Al año siguiente del estreno en esa ciudad se la conoció en Europa, ocasión en la que el compositor holandés Henk Badings la saludó calurosamente desde una columna periodística. «Por fin —escribe— encontramos una obra con un lenguaje apasionado, con energía, con fuertes contrastes, con una escritura pianística muy bien aprovechada y sonoridades incitantes». El entusiasmo de Bading residía particularmente en el hecho de que el autor haya empleado procedimientos modernos como la politonalidad y la dodecafonía, aunque sin el menor temor por el uso de consonancias o episodios líricos, de extrema cantabilidad. Estuvo acertado el eminente y sagaz Stuckenschmidt cuando vaticinó desde su publicación berlinesa, en 1953, que los pianistas modernos acogerán con entusiasmo esta partitura. Con motivo del estreno de la Sonata en Buenos Aires, el crítico Enzo Valenti Ferro señalaba a su vez «la consciente y saludable determinación de su autor de mantenerse al margen de un fácil nacionalismo de receta».

EJEMPLO 5. Serie de doce sonidos, en el segundo movimiento de la Sonata Op. 22.

Según ya se vio, politonalidad y dodecafonía alternan en esta obra. Como material temático ya no puede reconocerse al elemento folk, pues el autor apela a desnudas células rítmicas y melódicas que se convertirán en columna en torno de la cual la creación de Ginastera se convertirá en carnadura propuesta por su libre imaginación. El segundo de los cuatro movimientos proviene de una serie de doce sonidos; sin embargo, hacia el final del mismo, que transcurre casi íntegramente dentro de un matiz pianissimo, se escucha el «acorde simbólico». La simplicidad diatónica del mismo, en medio del obsesivo cromatismo del tema docetonal, crea una especie de respiro, una sensación de reposo para resolver en un final casi inaudible. Las dificultades de ejecución, bastante abrumadoras, se intensifican en el último movimiento de la obra, un rondó en cinco secciones elaborado con un esquema rítmico en permanente evolución, con características técnicas y estilísticas de una toccata.

Otro «best seller» son las Variaciones concertantes que le siguen (Op. 23), de la cual existen tres versiones coreográficas. Curioso, dado que en la concepción de su obra Ginastera no entrevió tal destino. Por el contrario, Variaciones concertantes ha sido pensada en función instrumental, con el intento de explotar al máximo las posibilidades técnicas y expresivas de cada uno de los instrumentos de la orquesta de cámara. Será por eso que el crítico de Chicago Don Henahan, al escucharla por vez primera en 1958, la bautizó de «variaciones para virtuosos».

Junto con la Sonata para piano, aquella obra ya marca el comienzo de la gran carrera internacional de Ginastera. Consisten —su nombre es explícito, desde luego— en un tema con variaciones, cada una destinada a destacar las posibilidades y belleza tímbrica de un instrumento solista diferente, excepción hecha de dos interludios escritos, el primero para todas las cuerdas y el segundo para los instrumentos de viento. Los títulos de las variaciones manifiestan el propósito de adjudicar a cada medio instrumental una característica expresiva diferente. Naturalmente, una característica sentida por el autor y tendiente a provocar en el oyente una reacción similar. Así, la variación para flauta está calificada de «giocosa»; la de viola es «drammatica»; la de corno «pastoral»; otras en cambio indican procedimientos empleados, como la «Variazione canónica per oboe e fagotto», etc. Además del procedimiento de variación utilizado en esta partitura, se advierte el de metamorfosis temática, bastante cercano a la elaboración wagneriana, bien que de una manera mucho más sintética. Se trata de la transformación de una célula de un tema o de elementos de una serie, lo cual da motivo a un nuevo tema.

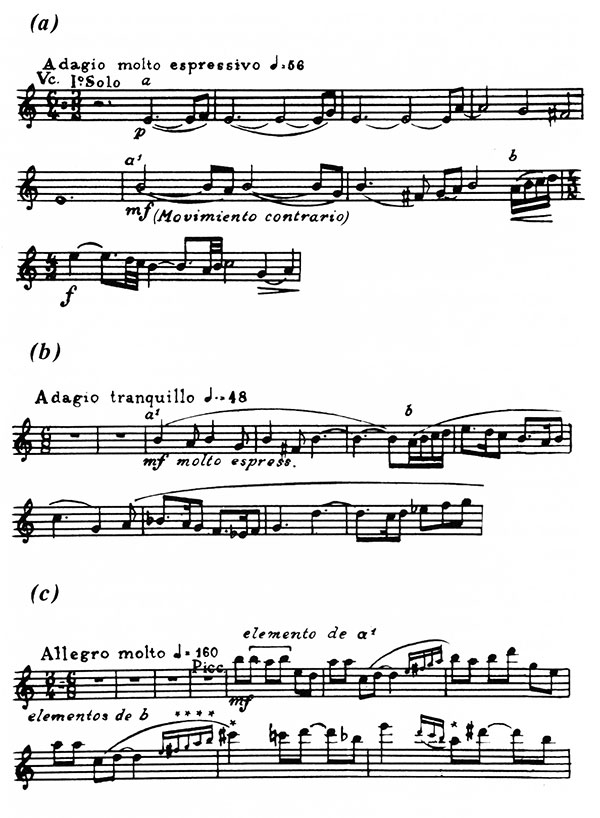

EJEMPLO 6. De las Variaciones concertantes, (a) tema del violonchelo; (b) variación y (c) ejemplo de metamorfosis temática.

El ambiente argentino se manifiesta, por ejemplo, en el uso del «acorde simbólico» en la exposición del tema, lo cual supone que reaparece en el curso de distintas variaciones. También el habitual ostinato del malambo planea en la última variación, dando un impresionante final a esta partitura de refinada orquestación y maestra por el dominio compositivo.

Cuando en París se la conoció a través de su versión discográfica (1957), un crítico de la revista «Disques» (París, 15 de marzo) estimaba que la obra habría de llevar al público francés un testimonio indiscutible del valor de su autor, «hasta ahora casi desconocido», dice, para los oyentes de su ciudad. «Si toda la producción de Ginastera —agrega— alcanza este nivel, he aquí a un compositor del que oiremos hablar en el futuro, pues merece ocupar un lugar brillante dentro de la música de 1957». Nueve años después, en 1966, y por lo que a París se refiere, se cumplía su vaticinio cuando se realiza, con el auspicio del Consejo Internacional de la Música y de las Ediciones Boosey & Hawkes, una sesión-debate en torno de la obra de Ginastera. Críticos y musicólogos participaron en la misma.

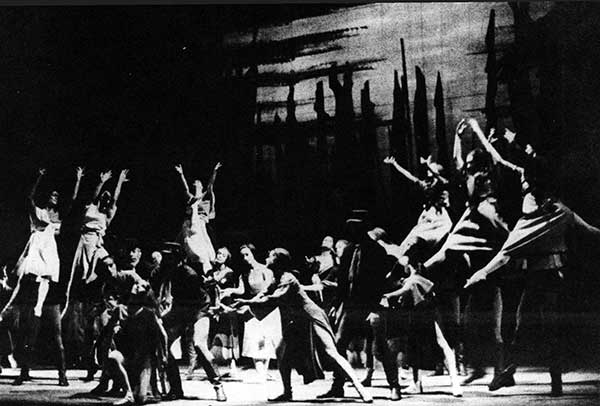

Celebrada en Buenos Aires por numerosos premios, Variaciones concertantes inicia a poco andar su trayectoria coreográfica. El 20 de enero de 1960 John Taras estrena en Nueva York su versión, a la que titula «Tender Night». Pocos meses después, Taras la ofrece en Buenos Aires en el Teatro Colón (25 de mayo) con el título original de Variaciones concertantes. En este último caso, decorados y trajes de Horacio Butler se encargan de dar color local a la coreografía de Taras. El discípulo de Balanchine presenta una historia de amor coprotagonizada por dos muchachas y un joven. Una de ellas es la elegida, pero los amantes son separados por un coro de mujeres que sustituyen a la muchacha por su rival. La idea, más allá de la anécdota, es dar una imagen plástica de la búsqueda, el descubrimiento, la separación, la no deseada sustitución y el reencuentro final.

La segunda versión pertenece a Patricio Bunster y fue concebida según el estilo que caracteriza al repertorio del Ballet Nacional Chileno. Se trata de «Surazo», creación en la cual, según parece (el ballet no fue dado en Buenos Aires), Bunster encuentra una inspiración muy diversa a la de su colega John Taras. En lugar de la romántica historia de «Tender Night» o Variaciones concertantes, ahora, sin recurrir a una anécdota definida ni pormenorizada, Bunster hace referencia al carácter pasional de los criollos, su empuje, su virilidad. A cambio del joven y las dos mujeres, ahora es una pareja de novios y un tercer personaje, el enamorado solitario. En torno de ese nudo sentimental, el conjunto comenta el conflicto, a la manera del coro trágico griego. Por último, la tercera versión coreográfica en torno de las Variaciones concertantes es «Le Chapeau», coreografía de Paul Grinwis, estrenado el 13 de febrero de 1965 por el ballet du Gran Théâtre Municipal de la Ville de Bordeaux, en Francia.

Con la Pampeana N.º 3, Ginastera alcanza otro de sus éxitos mayores. Es hoy obra que se cuenta en el repertorio de varias orquestas del mundo y vuelve a exhibir esa síntesis de modernidad con una musicalidad que el público masivo sigue reconociendo como tal. En realidad, ese parece ser el secreto de composiciones tan difundidas como la Sonata, las Variaciones concertantes o la Pampeana N.º 3. Como es bien sabido, gran cantidad de obras de factura contemporánea transmiten ideas musicales y formas de expresión que el oyente no iniciado no parece estar en condiciones de asimilar. Y aún más. No reconoce como «música». Esto último resulta comprensible si se lo piensa a nivel etnomusicológico. Lo que para una comunidad cultural es «música» para otra no lo es. Y con la música contemporánea, dentro de la propia cultura occidental, ocurre algo similar. Si no hay diferencias culturales, pues todos pertenecen a la misma, sí las hay, y grandes, diferencias de formación o —como se quiera— de deformación. Y mientras para miles de oyentes la música de John Cage, valga un ejemplo, no es tal, para otros (grupo cuantitativamente muy menor, por cierto), Cage alcanza grados inefables de fantasía creadora.

La música de Ginastera de su segundo período no ofrece esa dicotomía de receptividad, pese a la utilización de un lenguaje relativamente avanzado dentro de sus años de creación. Y ello, no a causa de imponderables, sino de constancias estilísticas perfectamente medibles y analizables. Ante todo, no teme Ginastera mostrarse lírico, tierno, sumamente expresivo, a través de ideas musicales que el oyente puede retener en su memoria y aún repetir. Es decir, el parámetro melodía junto con el parámetro ritmo, siguen siendo el alfa y el omega de su creación en aquellas obras. Por otra parte —segunda constancia— Ginastera mantiene las oposiciones de tensiones y distensiones, propias de la música tradicional, aunque por medios diferentes a los cadenciales, razón que ofrece al oyente habituado al repertorio común, un grado importante de comprensibilidad.

Y cuando usa el serialismo integral posweberniano, acude a otros recursos para salvar la unidad orgánica. Porque es cierto. La señalización de todos los parámetros (alturas, duraciones, intensidades, timbres, ataques) reciben con ese procedimiento un tratamiento isomorfo al aplicárseles las mismas relaciones cifradas, lo cual, lejos de ofrecer a la música la ansiada unidad orgánica, conducen, a través del espejismo de una forma matemática, a la ausencia de forma musical.

A mi juicio un mérito de Ginastera es el no haberse embarcado por un camino errado; el no haberse sentido acuciado por el virus del vanguardismo a ultranza —pese a los ataques de los vanguardistas— manteniéndose fiel a su concepción sobre los límites y posibilidades del lenguaje musical. El exceso de información llega a destruir la posibilidad de que la memoria pueda realizar una reconstrucción parcial (siempre lo es, naturalmente) de la obra escuchada. Siendo así, tienen mayores posibilidades de receptividad aquellas partituras que, respetando las leyes de la memoria, acuden a símbolos reconocibles y que gozan de elementos de comprensibilidad.

No quiere decir esto que Ginastera haya renunciado a muchas de las conquistas del actual acontecer sonoro. No se circunscribe a conceder exclusivo predominio a las alturas sonoras, fuente del melodismo. La materia prima de su composición ya no radica solamente en el tema, como protagonista musical por excelencia. Puede apreciarse en las Variaciones concertantes, una de sus obras más elaboradas, cómo las alturas se reintegran a su contexto, cómo el sonido se escucha recompuesto, estructurado en sus dimensiones totales, es decir, altura, duración, intensidad, timbres. Pero en ese caso no por un procedimiento de señalización completa sino por un principio de estructuración que emana del simple conceder igual atención a todos los elementos del fenómeno sonoro. A través de la utilización de instrumentos solistas en las distintas fases de sus Variaciones concertantes, se advierte cómo Ginastera se propone descifrar su material sonoro, cómo parece apropiarse de las cualidades íntimas de cada una de sus fuentes. Y de aquí emana otra condición que lo aleja del vanguardismo de última hora. En ninguna de las obras que examinamos ahora se manifiesta la intención de falsear, de desvirtuar. El violín suena como violín, como podía haberlo hecho sonar Corelli; la flauta como flauta, el arpa como arpa. Y este es un principio muy importante de comprensibilidad para el oyente del gran repertorio. A ello debe sumarse —aunque ya se dijo— la relación «lento-rápido» que Ginastera considera tan necesaria para el contraste de los valores temporales de la música.

La Pampeana N.º 3 está invadida por un sentimiento de introspección, contemplativo y fuertemente poético. La obra consta de tres movimientos sobre la base de la alternancia lento-rápido-lento. En el segundo movimiento, «Impetuosamente», en forma de scherzo con trío central, recurre una vez más al acorde politonal derivado de una alteración del acorde natural formado por las cuerdas de la guitarra. Ese material original aparece en compás de 6/8 y con las características típicas del malambo, danza cuyos valores cinéticos han sido destacados por Ginastera en tantas de sus obras y con tanto éxito. El tercer movimiento, «Largo con poetica esaltazione», expone una serie melódica de doce sonidos, aunque tratada muy libremente, sin seguir la conducta más o menos general del método dodecafónico. Se siente aquí un centro tonal alrededor del sonido «mi», algo así como un punto de partida y de llegada, tal como ocurre en obras de Stravinsky del período ruso. Aquello significa entonces que la entonación natural de la guitarra vuelve a constituirse en elemento símbolo dentro de esta partitura.

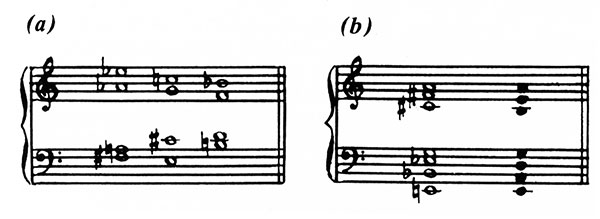

EJEMPLO 7. De la Pampeana N.º 3, (a) serie armónica que sirve de base al primer movimiento; (b) acorde politonal derivado del acorde natural de la guitarra, tal como aparece en el segundo movimiento.

Una carrera brillante ostenta esta Pampeana, compuesta por encargo de la Orquesta de Louisville que la estrena en 1954 con dirección de Robert Whitney y es conocida en Buenos Aires al año siguiente bajo la conducción de Paul Klecki. En 1956 la dirige Hans Schmidt-Isserstedt en el festival de la SIMC, en Estocolmo; tres años después, Antal Dorati la ofrece en el festival de música contemporánea de Venecia.

La Cautiva. Ballet con música de la Pampeana N.º 3, por el Cuerpo de Baile del Teatro Colón. 1972 (Foto: Teatro Colón).

Por sus características, pertenecería también a este período una obra terminada por el autor varios años después. El Concierto para arpa y orquesta había sido iniciado en 1956, por encargo de la primera arpista de la Orquesta de Filadelfia, Edna Phillips, quien tenía el propósito de estrenarlo durante el primer festival interamericano de Washington, en 1958. Pero Ginastera, urgido por la composición de los conciertos para piano y para violín, de las cantatas Para América mágica y Bomarzo, el Quinteto con piano y la ópera Don Rodrigo, demora varios años en completarlo. En ese lapso, Edna Phillips se retira de la actividad artística permanente, de modo que cede los derechos de la primera ejecución del concierto a su colega, el arpista español Nicanor Zabaleta, quien lo estrena en 1965 en Filadelfia, con la orquesta de esa ciudad dirigida por su titular, Eugene Ormandy. Con posterioridad, el mismo intérprete graba la obra con la orquesta de la Radiodifusión Francesa, dirigida por Jean Martinon. La versión grabada había sido revisada en 1968 por el autor.

La orquesta que acompaña al arpa está formada por los instrumentos tradicionales, con reducido cuerpo de cuerdas y en cambio, abundante percusión que incluye veintiocho instrumentos diferentes. Para el arpa, resulta una partitura de exigencias virtuosísticas muy acusadas. Formalmente sigue de alguna manera las características habituales del concierto, con sus tres movimientos: el primero, especie de forma sonata; el segundo, una forma yuxtapuesta en cuatro secciones y el último, «liberamente capriccioso - Vivace», con una disposición equivalente a la de Introducción y Rondó. La Introducción es una larga «cadenza» para arpa sola. Esa disposición, más o menos tradicional, habrá de perderse en los conciertos posteriores, donde Ginastera recurre a fantasiosas combinaciones de formas y procedimientos. Pero con los conciertos para violín y para piano, ya entramos de lleno en el tercer estilo del compositor.

En el lapso comprendido entre 1952 y 55, Ginastera, caído en desgracia durante esa etapa del peronismo, atraviesa serias dificultades económicas. Tal circunstancia lo lleva a firmar con varias empresas comerciales contratos para realizar música para películas. Se intensifica así su vinculación con ese medio, por el que, en realidad, ya había incursionado desde 1942, año en que compone la música para el film «Malambo» de Alberto de Zavalía. La creación de música para películas se concreta en una docena de títulos, entre los cuales «Rosa de América» (Zavalía), «El puente» (Gorostiza), «Nace la libertad» (Saraceni), «Facundo» (Miguel P. Tato) o la coproducción sueco argentina dirigida por Arne Mattson «Primavera de la vida», con la cual se despide de esa actividad.

En varias ocasiones se refirió a ella Ginastera. En una conferencia dada en la Sociedad Científica Argentina señaló que para él «la música define y acentúa el carácter de los personajes; puede modificar una escena al producir efectos de terror, grandeza, alegría o misterio; puede acentuar la poesía del diálogo o la ironía de una frase; es, en fin, la parte viviente de la obra». Menos convencido se mostraba en cambio al dar cuenta de los tres «azarosos» períodos porque atraviesa el compositor dispuesto a «dedicarse al cine». La primera —decía— es de preparación. Naturalmente, hay que esperar que el film esté terminado; pero, se empieza a trabajar… y con entusiasmo. Como elementos de trabajo cuenta con papel, lápiz, cronómetro y piano. La segunda etapa es de creación. Y se la inicia —sigue Ginastera— alegremente. Aunque la felicidad no dura mucho. Enseguida se empieza a vivir en los estudios cinematográficos un clima neurótico. Las cosas no van bien (nunca van bien); siempre escasea el dinero. El productor comienza entonces a exigir prontitud, celeridad. El músico debe escribir en tres días… ¡cincuenta minutos de música! El productor desesperado, vigila al compositor. Lo llama por teléfono, lo espía. Como el compositor no es tan rápido como el productor desearía, empieza a dudar del talento de aquel. Y a continuación pasa a acosarlo: «Fulanito escribió en dos horas toda la música para otra película, con un concierto para piano; Menganito era capaz de componer al mismo tiempo la música para tres películas juntas en media mañana…». En suma, el atribulado compositor termina convencido de que será responsable de la ruina de toda una empresa y ve ante sí 200 páginas y 6000 pentagramas donde naufragarán sus escuálidas corcheas… Por fin, todo está listo y llega la tercera etapa: regrabación. Todo el tribunal del cine en pleno con un ingeniero de sonidos, reloj en mano, lo juzgan. Y a veces, hasta lo felicitan, aunque piden que la música sea más suave, más suave, más aún, para que la voz de la estrella se destaque. Un mortecino susurro reemplaza las vibrantes esperanzas del autor. La experiencia ha sido, para el productor, un éxito total.