Divorcio y nuevo casamiento.

La Segunda Cruzada tuvo un resultado que fue desastroso para Francia, pues llevó a la separación final a Luis VII y la reina Leonor. Esta siempre había juzgado a su marido poco heroico y lo opuesto al ideal trovadoresco. Estaba profundamente disgustada del miserable espectáculo ofrecido en el Este y pidió el divorcio.

Suger, que había gobernado bien a Francia durante la ausencia de Luis y a quien se concedió el título de «Padre del País» al retorno del Rey, estaba muy contento de la vuelta de Luis pero se horrorizaba ante la posibilidad del divorcio. Si Leonor no hubiera sido más que una esposa y una mujer, podía marcharse en buena hora, pero ella poseía Aquitania, un dominio que ocupaba una superficie tan grande como (y más culto que) el que Luis gobernaba en su propio nombre.

Pero Luis prestó oídos hostiles y malhumorados a los argumentos de Suger. Se sentía tan humillado por el fracaso en el Este como Leonor, si no más, y le era fácil persuadirse a sí mismo que había sido culpa de Leonor. Ella había insistido en ir, llenándole la cabeza de absurdas ideas románticas; si ello no lo hubiese incitado, se habría ahorrado todo el follón. Además, si ella no hubiese insistido en ir, cargándolo con el peso de toda una corte y con el constante acoso de sus consejos, él podía haber actuado mejor, no tan mal como lo hizo a la vista de su despreciativa mujer.

Por añadidura, estaba la cuestión más terrenal de que ella le había dado sólo dos hijas, y ningún hijo, en doce años de matrimonio. Ésta era una cuestión seria porque ponía en peligro la sucesión, ¿y de qué valía Aquitania si no había ningún hijo que la heredase? En el caso de Inglaterra y Normandía, Luis tenía una clara lección de lo que podía ocurrirle a un reino fuerte si, tras la muerte de un rey, sólo quedaban hijas.

Suger no tenía ninguna posibilidad de hacer cambiar de opinión a Luis. Con más de setenta años y agotado por toda una vida laboriosa, murió en enero de 1151. Desaparecido Suger y ansiosos de divorciarse tanto Leonor como Luis, fue bastante fácil hallar una razón suficiente para que el papa Eugenio III concediese el divorcio. Lo hizo en marzo de 1152.

Pero el divorcio tuvo consecuencias que superaron con creces los peores temores de Suger, pues inmediatamente después de la muerte de éste la situación empeoró de la siguiente manera.

Mientras Luis estuvo en el Este, la situación anglo-normanda no cambió. Esteban aún gobernaba una Inglaterra que había caído prácticamente en la anarquía. Godofredo Plantagenet gobernaba Anjou y una Normandía cada vez más inquieta, cuyos señores se resentían de tener que rendir homenaje a un odiado angevino.

Como resultado de ello, Godofredo, que no se sentía muy bien de todos modos, decidió en 1150 (poco después del retorno de la cruzada de Luis) transferir el ducado de Normandía al hijo suyo y de Matilde, Enrique. Éste, que por entonces tenía diecisiete años, presentaba la ventaja, en lo concerniente a los señores normandos, de ser el bisnieto (por parte materna) de Guillermo el Conquistador.

Ahora el ámbito anglonormando quedó dividido en tres partes: Inglaterra, Normandía y Anjou; las cosas parecían haber mejorado para Francia. Pero no fue así; en el lapso de los cuatro años siguientes, se produjeron una serie de sucesos cada uno de los cuales acarreó un nuevo desastre para Luis.

Primero, murió Suger y Luis se quedó sin su astuto guía. Luego, ocho meses más tarde, en septiembre de 1151, Godofredo Plantagenet murió y el joven Enrique se convirtió en conde de Anjou tanto como duque de Normandía.

Podría parecer que éste fue un suceso sin importancia. Ahora se dividían el ámbito anglo-normando Esteban y Enrique, en vez de Esteban y Godofredo. Pero Godofredo tenía escasa capacidad y poca energía. Enrique, en cambio, era joven, vigoroso, inteligente y enormemente ambicioso. Y, sobre todo, no estaba casado.

Quizá Suger, de haber estado vivo, podía haber sondeado las profundidades de la maldad de Leonor, pero Luis no podía. Anhelante de librarse de su insoportable esposa, siguió con el divorcio, convencido ahora de que lo más importante de todo era tener hijos. En marzo de 1152 se produjo el tercer suceso, pues el divorcio fue consumado.

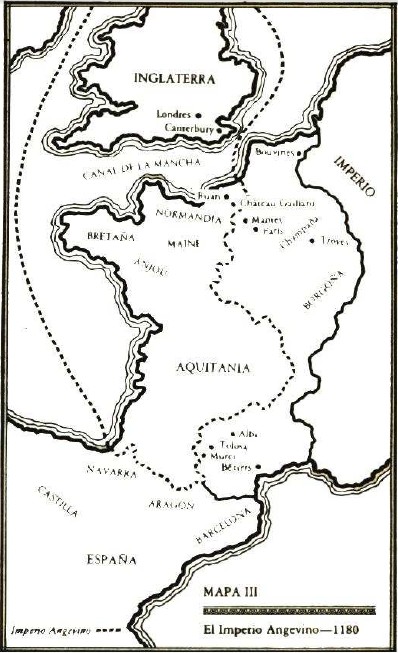

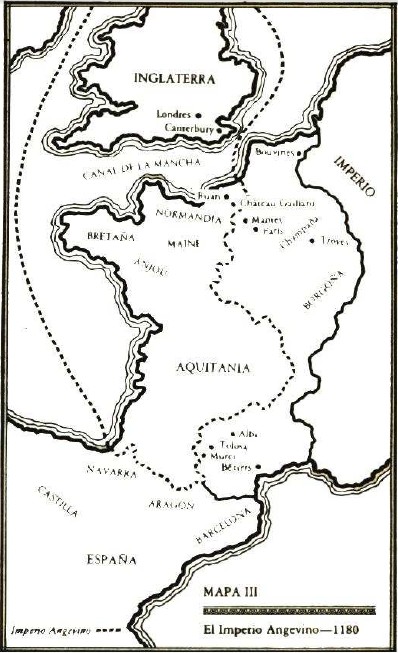

Entonces Leonor dio el paso siguiente, que puede haber sido dictado sólo por el deseo de hacer a Luis todo el daño que podía. Ella tenía treinta años y Enrique de Normandía sólo diecinueve, pero todavía era una hermosa mujer y suficientemente joven como para tener hijos. Y lo más importante de todo era que todavía Aquitania era suya y podía otorgarla a quienquiera que fuese su marido, y ella eligió a Enrique. Enrique podía haber resistido a una mujer con edad casi suficiente para ser su madre, pero no podía resistir el atractivo de Aquitania, de modo que, en mayo de 1152, menos de dos meses después del divorcio de Leonor, se casaron. Leonor no puede haberse sentido muy atraída por su nuevo marido adolescente, y ciertamente llegó a odiarlo con el tiempo (odio que fue vigorosamente retribuido), pero si pretendía dañar a Luis, lo consiguió. El ámbito que le pertenecía inmediatamente cayó bajo la dominación de Normandía. Ello significó que toda la Francia occidental estuvo unida bajo el gobierno de Enrique; hasta Bretaña, que en teoría permaneció independiente, de hecho fue un títere normando. Luis VII se encontró frente a un vasallo que dominaba en Francia tierras mucho más extensas, más cultas y más ricas que los dominios reales, y no pudo hacer nada para evitarlo.

La situación empeoró rápidamente. Un año más tarde, murió el hijo de Esteban, Eustacio. El mismo Esteban tenía una salud precaria y su otro hijo era claramente incapaz de gobernar. Por ello, sacó el mejor partido que pudo de la situación ofreciendo a Enrique hacerlo su heredero si éste permitía a Esteban conservar el trono por el resto de sus días. Enrique aceptó, totalmente seguro de que no tendría que esperar mucho.

Esteban murió servicialmente, en octubre de 1154, y antes de que terminase el año Enrique de Normandía fue coronado como Rey Enrique II de Inglaterra.

Ahora existía un «Imperio Angevino», así llamado porque Enrique II, por parte de su padre (que era lo que contaba dinásticamente), era de la Casa de Anjou.

Luis VII pudo entonces ver claramente lo que había ocurrido. A causa de su querella con la Iglesia, que lo había conducido a su loco deseo de aventuras en el Este, en la Segunda Cruzada, y a causa del fracaso de esta cruzada, que había originado su divorcio de Leonor, todo el laborioso trabajo de su padre y de Suger quedó deshecho. El Reino Anglonormando había sido reunificado, con el agregado de Anjou y Aquitania.

Para cualquiera que observase estos acontecimientos, pensaría que sólo era cuestión de tiempo para que toda Francia fuese engullida por los descendientes del temido normando Guillermo el Conquistador. Pero, de algún modo, ante lo espantoso de la crisis, Luis VII volvió en sí. Había cometido su último error; desde ese momento en adelante, fue un Capeto astuto y paciente, a la espera, agazapado como un gato, de cualquier error del enemigo.

Inflexiblemente, se aferró a lo que tenía y se fortaleció cuanto pudo. Se casó de nuevo, pero su segunda mujer murió después de dar un solo descendiente, una tercera hija. Luego se casó por tercera vez, y su nueva mujer, Alicia de Champaña, le dio primero una hija y después, en 1165, un hijo, por fin, a quien Luis llamó Felipe.

(Por entonces, Leonor de Aquitania había dado a su nuevo marido, Enrique II, cuatro hijos y tres hijas. Un quinto hijo llegaría en 1167, de modo que engendró en total diez hijos, en una época en que cada parto era tan peligroso como una batalla campal, sin perder nunca su vigor. Era una mujer notable en muchos aspectos).

Luis VII no podía combatir a Enrique II directamente; no era suficientemente poderoso; pero tampoco carecía de armas. Entre otras cosas, la teoría feudal estaba de su parte. Enrique, por poderoso que fuese, era vasallo de Luis y le debía obediencia. Enrique no podía burlarse de esto a la ligera, pues él tenía vasallos a su vez y no le convenía enseñarles que se podía desafiar con impunidad a un soberano. Así, cuando en 1159 Luis ocupó una parte de la costa mediterránea que Leonor reclamaba como parte de su herencia, Enrique voluntariamente la cedió antes que luchar con su señor feudal.

Además, había conflictos dentro de los dominios de Enrique, y Luis VII, que no podía librar batallas, era un maestro consumado en aprovechar los desórdenes en el campo enemigo. Así, entre 1164 y 1170, Enrique estuvo absorbido en una lucha homérica contra Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury, y durante todo ese período Luis VII apoyó firmemente a Becket. Cuanto más durase la querella y más ocupase las pasiones y las energías de Enrique, tanto mejor para Francia.

Después del asesinato de Becket, en 1170, los hijos de Enrique habían llegado a una edad suficiente (en demasía, para el bien del ámbito angevino) como para disputar entre sí y con su padre. Luis VII hizo en todo momento lo que pudo para alentar tales querellas, y lo hizo con gran habilidad.

Así ocurrió que Enrique II, aunque parecía tener todos los triunfos en su mano, no pudo hacer ningún progreso contra su astuto y paciente adversario, quien había parecido tan ineficaz cuando se trataba de batallas en vez de lucha política.

El progreso y París.

Mientras tanto, cuando las querellas dinásticas seguían interminablemente, Francia, tanto de la parte de Luis como de la parte de Enrique, progresaba constantemente en riqueza material y prosperidad.

Por ejemplo, durante el reinado de Luis VII se construyeron en Francia molinos de viento, que habían llegado al Oeste del mundo árabe, más avanzado técnicamente que Europa en aquellos días, y de donde los cruzados llevaron toda clase de ideas. (El fermento intelectual causado por las Cruzadas fue mucho más importante, a la larga, que las batallas, ganadas o perdidas).

El molino de viento hace lo mismo que el molino de agua, pero más al azar, pues el viento no sopla tan constantemente como fluye el agua, ni sopla siempre en la misma dirección. Por eso, el molino de viento requería una ingeniería más compleja que la del molino de agua. En compensación, el viento sopla en todas partes, y los molinos de viento permiten conducir energía útil para moler cereales y otros usos en regiones distantes de los cursos de agua.

Gracias al número creciente de hombres con habilidad mecánica por su labor en la maquinaria de los molinos, se creó el reloj mecánico en algún momento del siglo XII. Antes, el paso del tiempo se registraba por el tañido periódico de una campana («cloche» en francés, de donde deriva la palabra inglesa «clock», «reloj») por un vigilante que observaba un reloj de arena. Éste fue reemplazado por manecillas de reloj que se movían automáticamente, bajo el impulso de un peso que caía gradualmente.

Juzgado por patrones modernos, el reloj movido por un peso era un pobre mecanismo, que no servía para saber la hora con mayor exactitud que una fracción grande de una hora, pero fue un gran avance con respecto a todo lo precedente. Hizo, en general, a los hombres más conscientes del tiempo, al observar las manecillas en lento movimiento en el campanario de la iglesia o del ayuntamiento, y fue el comienzo de la parte ligada al tiempo de la cultura occidental. Al dar a los hombres conciencia de la constancia del tiempo, contribuyó a poner los cimientos para el posterior desarrollo de la ciencia experimental.

Otros avances llegados del Este mejoraron la navegación occidental. El uso creciente de la vela latina triangular permitió aprovechar los vientos ligeros; el timón de codaste hizo más fácil gobernar las naves. Sobre todo, el advenimiento de la brújula magnética facilitó el mantener una dirección fija cuando se estaba lejos de la vista de tierra. Gradualmente, se hizo posible navegar con confianza en mar abierto, y se inició el cambio que más adelante permitiría enviar marineros europeos occidentales a todas las aguas de la Tierra.

Los avances en la navegación estimularon el comercio y crearon una economía más rica. Como resultado de dos siglos de gobierno Capeto (además del eficiente gobierno normando en su parte de Francia), la nación, que había sido casi totalmente agrícola hasta alrededor de 1150, comenzó a desarrollar la industria y el comercio.

Esto significó un crecimiento acelerado de las ciudades, que eran centros manufactureros y comerciales. Esas ciudades estaban fuera de la teoría feudal, que se basaba enteramente en la tierra y la agricultura.

Los hombres de las ciudades se unieron para protegerse contra los desastres militares y económicos. Su unión fue llamada una «guilda» (de una palabra relacionada con «gold», oro, y que aludía a las cuotas que debían pagar sus miembros). La guilda se dividió poco a poco por oficios; cada tipo de trabajo diferente tenía su propia «guilda artesanal». La guilda regulaba los patrones y reglas del trabajo, lo que permitía a sus miembros protegerse contra una dura rivalidad, el paro, etcétera.

Los habitantes de las ciudades más ricos, los «burgueses» (de una palabra que significa «castillo», la ciudadela central de una ciudad), tuvieron una posición social superior a la del campesinado e inferior a la de la aristocracia terrateniente. Eran una «clase media». El liderazgo militar quedó reservado para la aristocracia, de modo que la clase media capitalizó la educación (necesaria para los negocios y el comercio), empezando a reemplazar al clero en el servicio del Estado, como abogados y administradores.

París fue un caso especial. Como sede del rey y de la corte, tenía un prestigio que no dependía de su comercio o industria, aunque los tuvo en creciente cantidad. Era un centro de la aristocracia y el clero. En el siglo XII comenzó a ser un centro del saber.

Maestros y estudiantes afluían a París, y allí se exponía y escuchaba el saber de la época (principalmente, los aspectos relacionados con la filosofía de la religión). Como los libros eran escasos y costosos, la enseñanza consistía en que un profesor leía un libro a la muchedumbre reunida de los estudiantes y luego lo comentaba. A veces, dos profesores se enzarzaban en una «discusión», en la que cada uno exponía sus propias teorías ante auditorios de estudiantes deleitados (una especie de partido de tenis intelectual).

El más famoso de los primeros maestros fue Pedro Abelardo, nacido en 1079 en una familia de la aristocracia menor. Durante el reinado de Luis VI, Abelardo fue un conferenciante enormemente popular. Los estudiantes afluían a él ávidamente, pues no sólo era un fascinante orador, sino también «moderno». Argumentaba, en la medida de lo posible, de manera razonada, en lugar de citar solamente a autoridades.

En verdad, en su libro Sic et Non (Sí y No) abordó 158 cuestiones teológicas sobre las cuales citaba a autoridades. En todos los casos, citaba a autoridades antiguas de las credenciales más impecablemente piadosas de cada lado, y dejaba la cuestión sin resolver y hasta sin discutirla él mismo. Sin proferir una palabra, por así decir, demostraba ampliamente la absoluta bancarrota intelectual que genera el citar, meramente, a autoridades.

Pese a toda su brillantez, o a causa de ella, era un individuo desagradable, intelectualmente arrogante y sin consideraciones para los sentimientos de otros. En las discusiones, Abelardo se deleitaba en derrotar a otros, inclusive sus propios maestros, con despreciativa facilidad, mediante una brillantez dialéctica que hacía que los estudiantes lo aclamasen y se riesen de sus adversarios. Fue apodado el «Rinoceronte Indomable», que muestra cuál debe de haber sido su efecto sobre los que se le oponían.

Naturalmente, se hizo de muchos enconados enemigos entre aquéllos de quienes se mofaba, entre los que eran menos populares y entre aquellos cuyas creencias sacudía. Peor aún, Abelardo dio a sus enemigos la oportunidad que ansiaba cuando, a la edad de cuarenta años, se enamoró de Eloísa, una muchacha que tenía la mitad de edad que él y de quien era preceptor.

Era hermosa e intelectualmente brillante, y tanto ella como Abelardo se comportaron con el género de romanticismo insensato que celebraban los trovadores. (Se piensa habitualmente que Pedro sedujo a Eloísa, pero ¿cómo puede ser así cuando ella estaba deseosa de ser amada y, por su conducta y correspondencia posteriores, cabe razonablemente sospechar que ella lo sedujo a él?).

Sea como fuere, el tío de Eloísa, furioso por esta relación amorosa (de la que nació un niño), se vengó alquilando a unos rufianes para que capturasen a Abelardo y lo castrasen. En lo sucesivo, Abelardo fue un hombre acabado, que deambulaba de monasterio en monasterio, acosado por sus enemigos, el principal de los cuales fue Bernardo de Claraval.

Las concepciones místicas de Bernardo eran diametralmente opuestas a la confianza de Abelardo en la razón, y Bernardo era tan disputador y arrogante como Abelardo, y mucho más poderoso y peligroso. Finalmente, Bernardo triunfó e hizo que las obras de Abelardo fueran declaradas heréticas. Habría hecho juzgar formalmente a Abelardo por herejía y quizá habría logrado hacerlo ejecutar, pero Abelardo murió en 1142, antes de que se efectuase el juicio.

Antes de morir, Abelardo escribió una autobiografía, La Historia de mis Desventuras, la primera obra importante de este género desde la autobiografía de San Agustín, escrita siete siglos antes, Después de la muerte de Abelardo, Eloísa, que nunca dejó de amarlo, lo hizo enterrar, y cuando ella murió en 1164, fue enterrada junto a él.

Pero las ideas de Abelardo siguieron siendo influyentes, y la regla de la razón que él trató de establecer fue establecida finalmente, pese a la oposición de Bernardo de Claraval. La concepción racionalista ha reinado en la vida intelectual de Occidente desde entonces, aunque nunca sin la oposición de los místicos.

Uno de los discípulos de Abelardo, un italiano llamado Pedro Lombardo, escribió un Libro de Sentencias alrededor de 1150, en el que también citaba a autoridades. Pero no apeló al espíritu burlón de Abelardo, sino que seleccionó cuidadosamente a aquellas autoridades que defendían una concepción moderada y tomaban debidamente en cuenta el papel de la razón. Encontró alguna oposición, pero fue un texto clásico durante generaciones. El destino de Pedro Lombardo fue muy diferente del de Abelardo, pues llegó a ser obispo de París el último año de su vida.

Otro de los discípulos de Abelardo fue un joven inglés, Juan de Salisbury, cuya influencia fue política tanto como teológica. Estuvo del lado de la Iglesia contra el Estado y apoyó a Tomás Becket contra Enrique II. En verdad, quizá fue la influencia decisiva que actuó sobre las ideas y acciones de Becket, y estaba presente cuando éste fue asesinado en la catedral de Canterbury. Posteriormente, juzgó prudente retirarse a los dominios de Luis, fuera del alcance de Enrique II. Fue hecho obispo de Chames, a ochenta kilómetros al sudoeste de París, en sus últimos años.

Abelardo, Pedro Lombardo y Juan de Salisbury fueron todos teólogos, poco interesados por el mundo de la naturaleza. Pero también apuntaron los comienzos de la «filosofía natural» (el estudio de la naturaleza, más tarde llamado «ciencia»), gracias a la traducción de comentarios árabes de las obras del antiguo filósofo griego Aristóteles.

Entre los que se destacaron en este campo se contaba Thierry de Chartres, por ejemplo, quien quizá fue también uno de los maestros de Juan de Salisbury. Thierry fue el primero en promover el aristotelismo, a principios del siglo XII. Trató de reconciliar las descripciones que hacen las Escrituras del Universo con las de Aristóteles.

Alrededor de Abelardo y sus discípulos se reunió un grupo permanente de estudiantes, que formaron el núcleo de lo que sería la Universidad de París, cuya existencia era ya clara en 1160. Ésta no fue la primera de las universidades de la Edad Media, pero estaba destinada a ser la más famosa. Su vigor intelectual contribuiría a dar fama a París en toda Europa como centro de cultura, posición que iba a mantener hasta la actualidad.

En literatura secular, había, por supuesto, las baladas de los trovadores, que llegaron al norte de Francia por la influencia de Leonor de Aquitania. Esa corriente llegó a su apogeo en la obra de Chrétien de Troyes.

Chrétien de Troyes parece haber sido nativo de Champaña, de la que Troyes (a ciento cuarenta kilómetros al sudeste de París) era la capital. Fue protegido por Marie, la hija mayor de Luis VII y Leonor, que se casó con Enrique, conde de Champaña, en 1164[5].

Por entonces, los relatos sobre el Rey Arturo, un legendario rey británico que luchó contra los sajones invasores en el siglo VI, eran muy populares. Se los halla por primera vez en los escritos de Godofredo de Monmouth, una generación antes, como parte de su historia ficticia de Gran Bretaña. Godofredo escribía en latín, pero un escritor más joven, Wace, los adoptó, alrededor de 1155, y los puso en francés normando, en cuya forma se hicieron sumamente populares en Francia.

Chrétien, usando la leyenda arturiana como fondo, procedió a crear cuentos de amor cortesano que sedujeron a sus contemporáneos y nunca perdieron su atractivo hasta el día de hoy. Es en la versión de Chrétien, por ejemplo, donde hallamos por primera vez la búsqueda mística del Santo Grial. Allí también apareció Lanzarote, caballero que se convirtió en la personificación del ideal caballeresco y que, en el sentir popular, supera al mismo Rey Arturo[6].

Los romances arturianos inspirados por los trovadores (además de otras obras de ficción sobre sucesos históricos como la Guerra de Troya y las conquistas de Alejandro) reemplazaron en popularidad a los cantares de gesta. Presentaron caballeros que eran más gentiles y corteses. Exaltaban la belleza y la valía de las mujeres, y contribuyeron a elevar su status en el mundo real.

Su universal popularidad también popularizó los diversos dialectos franceses fuera de Francia y se inició el proceso por el cual el francés reemplazaría al latín como lengua de cultura, posición que iba a mantener hasta el siglo XIX.

En el siglo XII había tres dialectos franceses que superaban a todos los restantes. Estaba el francés normando del Imperio Angevino, destinado a tener una importante influencia sobre el desarrollo de la lengua inglesa. Luego estaba el provenzal del sur, lengua de los trovadores. Y, por último, el franciano de la corte y la Universidad de París. Fue el papel de la Universidad lo que dio al franciano primera importancia en el mundo intelectual.

La Tercera Cruzada.

Los últimos años de Luis VII fueron ajetreados, pues continuó instilando perturbaciones dentro de la odiada familia de Enrique II[7]. Mantuvo la agitación y hasta logró sacar ventaja de la existencia de un enemigo poderoso. Los señores vasallos de Luis, temerosos de Enrique II, se acercaron al trono francés. La reputación que alcanzó Luis en la vejez de hombre moderado y justo alentó a los señores a llevar sus disputas ante él para que diera su juicio, lo cual reforzó el poder real.

Cuando Luis VII murió, en 1180, dejo un reino fuerte a su hijo, a quien había hecho coronar un año antes.

El nuevo y joven rey, Felipe II, de sólo quince años en el momento de su ascenso al trono, heredó la peligrosa situación de tener un vasallo más fuerte que él. Pero era un verdadero Capeto e hizo frente a la situación con un vigor que contrastaba con su edad.

Al principio, fue llamado «Felipe el Don de Dios», porque su padre había pasado por tres esposas y esperado un cuarto de siglo a que naciera (se decía que había nacido en respuesta a las ardientes plegarias de Luis). Pero más tarde fue llamado Felipe Augusto, porque aumentó (esto es, amplió) el Reino.

Quizás no habrían sido muchos los que predijesen que se haría acreedor a tal apodo, cuando Felipe accedió al trono. Físicamente, era de apariencia poco llamativa y había tenido poco tiempo para obtener instrucción; llegó al trono sin ningún conocimiento del latín. Además, la juventud y la inexperiencia de Felipe alentaban esperanzas de poder en el corazón de algunos de los señores franceses.

En particular, Enrique, conde de Champaña y tío del nuevo rey, pensó que tenía la oportunidad de dominar el Reino y se levantó en armas. De inmediato, Felipe demostró que sólo era joven en años. Hizo un matrimonio de inspiración política, que le ganó amigos contra Enrique de Champaña, y luego logró persuadir a Enrique II, el Angevino, a que también lo apoyase.

Quizás habría redundado en beneficio de Enrique II apoyar a Enrique de Champaña, pero no tenía razón alguna para suponer que el joven rey sería peligroso, o que el conde de Champaña no era el más peligroso de los dos. Además, Enrique pensaba que no debía permitirse a los vasallos que se rebelasen contra su rey. Con ambos reyes contra él, Enrique de Champaña se vio obligado a ceder.

Pero Felipe II, seguro ahora en su trono, no tenía intención de devolver el favor. Siguió apoyando a los hijos de Enrique. Cuando el mayor de ellos murió, el segundo, Ricardo, se convirtió en heredero del trono y se rebeló contra su padre. Felipe rápidamente se unió a Ricardo, y ambos se hicieron buenos compañeros.

Pero mientras continuaba esta guerra unida contra el viejo Enrique II, llegaron nuevamente horribles noticias del Este.

Desde la infortunada Segunda Cruzada de Luis VII, cuarenta años antes, la situación en Tierra Santa había seguido empeorando para los cristianos. El mayor héroe musulmán de la época era Saladino, quien unió todo Egipto y Siria bajo su gobierno y acosó al Reino Latino. En 1187, Saladino tomó la misma Jerusalén.

Un estremecimiento de horror barrió el Oeste ante la noticia, pero Ricardo halló un motivo de contento en ello. Era digno hijo de su madre, un romántico criado en la tradición trovadoresca. Hasta escribió versos él mismo, y los cantaba dulcemente. En verdad, era el perfecto exponente del amor cortesano, en el que siempre se suspira por la hermosa doncella pero nunca se llega a ella, porque Ricardo era homosexual.

Como su madre, Ricardo ansiaba marchar a una cruzada y ganar fama en batallas caballerescas en Tierra Santa. La captura de Jerusalén por Saladino era la excusa perfecta e hizo voto de llevar un ejército al Este tan pronto como se hallase firmemente establecido en su trono.

Felipe II, en cambio, no era ningún romántico, sino un político sumamente practico y poco emotivo. Conocía muy bien los resultados de la cruzada de su padre y lo que menos deseaba era vagar por el extremo del mundo, mientras su Reino tenía tanta necesidad de él. No sólo estaba afanosamente dedicado a eliminar el gran peligro del Imperio Angevino (inclusive al mismo Ricardo, cuando llegase el momento), sino que también se esforzaba por proseguir la consolidación del Reino, en el cauto estilo de su padre y su abuelo (y su fiel consejero Suger).

Felipe II creó una nueva clase de administradores reales, estrictamente responsables ante él, para gobernar los distintos sectores del Reino, administrar la justicia del rey y mantener firmemente a los señores bajo la férula real. Siguió estimulando el crecimiento de las ciudades y eligió a sus administradores entre los burgueses. También reforzó el ejército y lo convirtió en semipermanente, para reducir la necesidad de buscar hombres apresuradamente en momentos de crisis, o depender demasiado del equipo privado de los señores.

Sobre todo, dedicó mucha atención a su ciudad capital, París. Hizo construir murallas a su alrededor, pavimentó sus calles, comenzó el edificio que sería luego el Louvre y prosiguió la construcción de la gran catedral de Notre Dame, cuya piedra angular había sido puesta en tiempo de su padre. Bajo Felipe II comenzó el proceso que terminaría por hacer de París la ciudad que todo el mundo occidental consideraría la más encantadora del mundo.

Y mientras rumiaba todos estos planes en su mente —algunos en vías de realización, otros en preparación—, ese gran loco de Ricardo andaba con ganas de pelear y sólo pensaba en entregarse a torneos de libros de cuentos en el Este.

Ricardo exigió que Felipe se le uniera en la promesa de marchar a la cruzada, y Felipe tuvo que hacerlo. Entre otras razones, porque Ricardo y él eran aliados, y Felipe no deseaba hacer nada que pudiera ofenderlo en ese momento. Además, la opinión pública era muy favorable a la Cruzada por entonces y habría sido mal visto que Felipe se negase a combatir al infiel por Cristo.

Siendo como era, Felipe aprovechó la situación para sacar una ventaja de ella. Utilizando el temor público hacia Saladino, el que había conquistado Jerusalén, puso un nuevo impuesto a su pueblo llamado el «diezmo de Saladino». Se lo destinaba a recaudar el dinero para la aventura de la Cruzada, y seguramente ningún buen cristiano se habría negado a pagarlo. El diezmo de Saladino fue el comienzo de una nueva política financiera que fue la precursora primitiva de los modernos procedimientos fiscales.

En general, Felipe no se sintió demasiado preocupado. Se sentía razonablemente seguro de que, cuando Ricardo se convirtiese en rey, las responsabilidades regias apartarían de su mente toda idea de cruzada. En esto, al menos, se equivocó. En 1189, Enrique II finalmente fue acosado hasta la muerte por sus hijos, Ricardo subió al trono y, para horror de Felipe, inmediatamente empezó los preparativos de la Cruzada.

E instó a Felipe a hacer lo mismo. Felipe quería desesperadamente negarse y empezó a dar las habituales explicaciones corteses y a hablar de dificultades, pero la opinión pública era abrumadora. Felipe tenía que ir, e inclinándose ante la necesidad, convino en participar en la que fue llamada la «Tercera Cruzada». En 1190, partieron. (Felipe no tenía a ningún Suger a quien dejar al frente del Reino. Designó, en cambio, a un Consejo de Regencia, en el que había no menos de seis burgueses).

Nuevamente, como cuarenta años antes, el emperador alemán convino en ir, y los tres grandes reyes de la cristiandad marcharon a la guerra.

Esta vez, las cosas parecían presentarse favorablemente. El emperador alemán era Federico I (habitualmente llamado «Federico Barbarroja»). Era un monarca de mucha mayor talla de lo que había sido Conrado III. Estaba ahora cerca de los setenta, pero había demostrado ser un vigoroso guerrero y no había signos de que la edad lo hubiese suavizado. Felipe II, aunque la guerra no era su especialidad, al menos marchaba a la Cruzada sin una reina frívola que lo acompañase. Finalmente, también acudía a la guerra el corpulento y rubio caballero Ricardo I. Sin duda, la Cruzada no podía fracasar.

Y, en verdad, la Tercera Cruzada fue la única que rivalizó con la Primera en la leyenda y el éxito.

Sin embargo, su éxito fue limitado. Federico Barbarroja, que condujo sus tropas por tierra, llegó a Asia Menor y se ahogó accidentalmente cuando se bañaba en una pequeña corriente. Desaparecido él, su ejército se disolvió y no desempeñó ningún papel en la lucha.

Quedaban los dos reyes, que viajaron por mar separadamente. Se encontraron en Sicilia y riñeron interminablemente. Era claro que cada uno desconfiaba del otro más de lo que odiaba a Saladino. En lo concerniente a cada rey, los musulmanes nunca serían derrotados si tal derrota acarrease alguna ventaja para el otro.

No obstante, ambos debían seguir avanzando hacia el Este. Felipe II, que estaba ansioso por dar fin a todo el asunto, se retrasó menos que Ricardo y llegó a Tierra Santa el 20 de abril de 1191. Allí encontró a los cruzados tratando desesperadamente de conservar algún trozo de la costa. Estaban asediando a la ciudad costera de San Juan de Acre, a ciento treinta kilómetros al norte de Jerusalén. Pronto, llegó también Ricardo. San Juan de Acre había sido asediada durante dos años, antes de que los reyes llegasen, con escasos resultados. En esa época, la posición defensiva llevaba mucha ventaja, y los puestos fuertemente amurallados y con defensores resueltos sólo podían ser tomados por traición, hambre o enfermedades. De éstas, las enfermedades al menos podían hacer estragos tanto entre los sitiadores como en los sitiados, en aquellos días en que se desconocía la higiene. Ambas partes habían sufrido grandes pérdidas en el curso del asedio y ambas estaban dispuestas a ceder. Pero la llegada de los reyes estimuló a los sitiadores y redujo a los sitiados a la desesperación. En julio de 1191, la ciudad fue tomada. Habían muerto 100.000 hombres, de ambas partes.

Para Felipe II, la captura de San Juan de Acre le dio escasos motivos de alegría. Era un hombre mucho más capaz que Ricardo… en todo menos en el combate. En cambio, en San Juan de Acre Ricardo se hallaba en su elemento. Dirigía, vociferaba, exhortaba y luchaba, y dejó a Felipe enteramente en la sombra; era como si el rey francés no estuviese allí.

Ambos reyes padecieron de la enfermedad general que afectaba al ejército y ambos se recuperaron. Pero Felipe no quedó muy bien, aun después de su recuperación, y además estaba harto. San Juan de Acre había sido tomada; podía señalar esto como un logro, y era suficiente para tal fin. Dejó su ejército pero él retornó a Francia antes de finales de 1191.

Ricardo proclamó sonoramente que eso era una deserción y en lo sucesivo asumió solo el liderato de la Cruzada, lo cual era muy adecuado para él de todos modos.

De vuelta en Francia, Felipe II se volvió contra el verdadero enemigo, que, en lo concerniente a él, era el Imperio Angevino. Hablando estrictamente, los dominios de un gobernante cruzado eran considerados inviolables mientras el gobernante combatía a los enemigos de Cristo, pero Felipe no necesitaba atacar directamente al Reino Angevino.

Ricardo había dejado a su hermano menor, Juan, como regente, y éste era en todo tan desleal como Ricardo.

Felipe inició una astuta campaña para no dejar duda a Juan de que podía disponer del apoyo francés si el regente optaba por llevar a cabo una pequeña usurpación.

Ricardo, aún en Tierra Santa, oyó las nuevas y se intranquilizó. Había luchado gallardamente y obtenido victorias, pero, aunque llegó al alcance de la vista de Jerusalén, aún no había conseguido tomarla. ¿Seguiría en el Este mientras perdía su reino o abandonaría a Jerusalén? Era una dura elección, pero finalmente decidió volver, y abandonó Tierra Santa en 1192.

Pero en el viaje de vuelta fue hecho prisionero en Alemania, y se pidió un rescate por él. Felipe II, cuando le llegaron las noticias, casi no podía creer en su buena suerte. Hizo todo esfuerzo posible para lograr que le entregasen a Ricardo o, al menos, para que lo retuvieran en prisión. El príncipe Juan simpatizaba con esta posición, pero la opinión pública a favor del gran héroe cruzado era demasiado fuerte para ser resistida. El rescate fue recaudado en los dominios angevinos y, en 1194, Ricardo volvió al Reino.

Pero no volvió de muy buen humor. Estaba furioso contra Felipe II, naturalmente, e inició una guerra implacable contra él.

El arte de la guerra había progresado, como otros aspectos de la sociedad occidental, gracias al nuevo conocimiento llevado de vuelta por los cruzados. Los estribos de metal suspendidos de la silla se habían difundido en Occidente por primera vez, y habían servido para aumentar el predominio del caballero con armadura. Le brindaron un asiento seguro y le permitieron poner todo su peso y el de su caballo tras la arremetida de su lanza.

También el diseño de los castillos se hizo más sutil y eficiente. Por ejemplo, se evitaron los lugares vulnerables. Ricardo había aprendido bien a diseñar castillos y en 1198 inició la construcción del Cháteau Gaillard («Castillo Imponente») sobre un empinado risco, a cien metros por encima del río Sena y a ochenta kilómetros aguas abajo de París. Construido con murallas dentro de murallas y fortalezas dentro de fortalezas, se lo destinaba a servir como barrera inexpugnable que impidiera a Felipe penetrar en el corazón de los dominios angevinos y, también, como base para realizar incursiones por los dominios reales.

Prestó admirables servicios, y si bien Felipe rechazó a su enconado enemigo lo mejor que pudo, perdió todas las batallas. Muy mal podían haber marchado las cosas para Francia por entonces, de no haber sido por el incurable espíritu de caballero errante de Ricardo. Combatía por pequeñas causas tan ardientemente como por las grandes, y, en 1199, en una batalla librada por un castillo sin importancia y por una causa trivial, recibió una herida de flecha que se le infectó y le causó la muerte.

¡Felipe Augusto!

Sucedió a Ricardo el mucho menos belicoso Juan, y Felipe se salvó.

La sucesión no fue enteramente pacífica. En verdad, en ocasión de toda transferencia de la realeza en la historia anglonormanda después de la muerte de Guillermo el Conquistador hubo problemas acerca de quién iba a gobernar. Esta vez no constituyó ninguna excepción.

Ricardo había tenido un hermano, Godofredo, que era mayor que Juan. Si Godofredo hubiera vivido, habría sido el heredero, pero murió antes que Ricardo. Pero su esposa estaba embarazada en el momento de su muerte, y algunos meses después dio a luz un hijo a quien llamó Arturo. Éste tenía doce años en el momento de la muerte de Ricardo.

Se planteaba la cuestión de si un hermano menor podía tener precedencia sobre el hijo de un hermano mayor en la herencia de la corona. De acuerdo con las posteriores ideas sobre la «legitimidad», había un estricto orden de herencia, y Arturo habría sido el «verdadero rey», no Juan. Pero en 1199 la cuestión de la legitimidad no estaba en modo alguno bien establecida y había, en cambio, que considerar otras cuestiones.

El Reino Anglonormando estaba en una lucha a muerte con Francia; ¿era momento para que un niño se convirtiese en su gobernante? Además, Arturo había sido educado en la corte del rey Felipe y era más francés que normando. ¿Podía confiarse en que no fuese el títere de Felipe?

Ricardo, que sabía que no tendría hijos, intentó primero hacer de Arturo su heredero. Pero odiaba a Felipe más que a nada en el mundo y, desconfiando de la educación francesa del niño, en 1197 decidió que Juan fuese su heredero. Leonor de Aquitania (todavía viva) también apoyó a Juan antes que a un nieto a quien apenas conocía, y lo mismo los señores antifranceses de Inglaterra y Normandía.

Así, Juan subió al trono, pero en modo alguno con el consentimiento unánime de sus vasallos. Había señores en el dominio angevino, fuera de Inglaterra y Normandía, que apoyaban a Arturo, y Felipe lo sabía.

Los Capetos habían apoyado siempre a los pretendientes al trono anglonormando en toda ocasión. Francia había apoyado a Roberto Curthose contra Guillermo II, a Guillermo Clito contra Enrique I, a Matilde contra Esteban, y a los hijos de Enrique contra Enrique II. Era la mejor manera de mantener el desequilibrio entre los anglonormandos. El mismo Felipe había apoyado a Ricardo contra Enrique II, y a Juan contra Ricardo. Y ahora estaba dispuesto a apoyar a Arturo contra Juan.

Para impedir que esto ocurriese, Juan tenía que llegar rápidamente a un acuerdo con Felipe, con desventajas considerables para él. Felipe aceptó los términos del acuerdo, pero mantuvo en reserva a Arturo para su uso futuro y esperó una oportunidad para renovar las hostilidades en alguna ocasión favorable para él. No tuvo que esperar mucho tiempo.

En 1200, menos de un año después de la muerte de Ricardo, Juan se casó, con bastante premura, con una joven (en verdad, sólo tenía trece años) llamada Isabel, que poseía considerables tierras en el sur de Francia. Por supuesto, lo que principalmente deseaba eran las tierras. Juan se divorció de su primera esposa, y fue coronado con Isabel.

Desafortunadamente para Juan, Isabel, por la época de su apresurado casamiento, estaba comprometida con un miembro de una poderosa familia feudal francesa que también anhelaba esas tierras. La familia se sintió agraviada y apeló a Felipe II.

Felipe escuchó gravemente. Juan, en lo concerniente a sus tierras francesas, era vasallo de Felipe, y éste tenía el deber de juzgar las disputas entre sus vasallos. En 1202, pues, emplazó a Juan a que compareciese ante él para responder a las acusaciones.

Juan, por supuesto, no compareció. Su dignidad de Rey de Inglaterra le impedía hacerlo, y Felipe lo sabía. Cuando Juan faltó a la cita, se puso en la ilegalidad, y Felipe podía, nuevamente de acuerdo con la letra del derecho feudal, despojar a Juan de las tierras que poseía como vasallo.

Naturalmente, esto no significaba nada a menos que Felipe estuviese preparado para apoderarse de ellas por la fuerza, pero esto era exactamente lo que planeaba hacer, y entró en campaña con sonoras proclamas de que el derecho estaba de su lado. Juan tuvo que luchar.

En los cambiantes avalares de la guerra, Juan, en 1203, tuvo que acudir en socorro de un castillo donde Leonor de Aquitania estaba asediada. Entre los jefes del ejército sitiador estaba Arturo. Juan no sólo rescató a su madre, sino que también capturó a Arturo.

Arturo fue puesto en prisión y nunca se lo volvió a ver. Nadie sabe qué ocurrió exactamente, pero la opinión general es que Juan lo hizo ejecutar calladamente. Esto dio a Juan el dominio indiscutido del trono, pero fue una enorme derrota propagandística para él. Felipe lo había puesto hábilmente en el banquillo de los acusados desde el punto de vista de la teoría feudal, y ahora el rey francés hizo todo lo posible para difundir la idea de que Juan había asesinado a su sobrino, el rey legítimo. Muchos de los vasallos franceses abandonaron al real asesino y pasaron al bando de Felipe, resplandeciente en su consciente rectitud. Inmediatamente, los dominios anglonormandos empezaron a desvanecerse.

Tampoco era sólo cuestión de propaganda. Aunque el veneno de la prisión de Arturo y su presumible ejecución estaba haciendo su efecto, Felipe estaba dispuesto a llevar a cabo una asombrosa hazaña bélica. Era una época de castillos y Felipe se preparó para asediar al mayor de todos los castillos, el Cháteau Guillará de Ricardo, totalmente moderno y considerado por lo común como inexpugnable.

En el verano de 3203, Felipe lo rodeó y empezó el asedio. Para mantener a su ejército ocupado, lo hizo trabajar en el castillo de diversas maneras. Usó catapultas para arrojar grandes piedras por encima de las murallas y arietes para derribarlas. También trató de socavarlas, es decir, hizo cavar el suelo debajo de ellas en algunos lugares, a la par que las apuntalaban con vigas; luego hizo quemar las vigas. Hasta envió soldados por un tubo de desagüe con la esperanza de que pudieran entrar en el interior del castillo.

Pero lo que realmente esperaba era que el hambre hiciera su labor. Cuando llegó el tiempo frío, las punzadas del hambre se hicieron sentir dentro del castillo. Los defensores tenían que resistir a toda costa, pues quizás podían aparecer enfermedades entre los sitiadores, o podían estallar disensiones entre ellos o podía llegar un ejército en socorro de los asediados. Por ello, para evitar el hambre extremada, los defensores hicieron salir del castillo a unas cuatrocientas personas, mujeres, niños y ancianos.

El ejército francés no los dejó pasar, pero tampoco los mató. Los mantuvo en una tierra de nadie, con la esperanza de que los defensores, por piedad, los recibiesen de vuelta y todos muriesen de hambre más pronto. Ninguna de las partes cedía en esta competencia de inhumanidad; ambas partes observaban a los pobres parias, reducidos al canibalismo, morir de hambre y de frío en pleno invierno.

Finalmente, el hambre hizo su labor y en marzo de 1204 el Cháteau Gaillard se rindió. Felipe obtuvo una asombrosa victoria que quebró totalmente la moral angevina.

En junio, las fuerzas de Felipe avanzaron sobre Rúan, la capital normanda, y en 1205 dominaba prácticamente todo el norte de Francia. Era, en verdad, Felipe Augusto.

Leonor de Aquitania murió en 1204, unas pocas semanas después de la rendición de Cháteau Gaillard. Tenía más de ochenta años. Había sido esposa de dos reyes y madre de dos reyes. Había estado prisionera y había triunfado. Había sido humillada por el fracaso de su primer marido en una cruzada. Su corazón se había llenado de alegría por las grandes hazañas de su hijo en otra cruzada. Había sido el motivo de la creación del Imperio Angevino y vivido lo suficiente para verlo desmembrarse.

Pero partes de su herencia subsistían. La costa suboccidental de Francia, con su gran puerto marino de Burdeos, seguía leal a Juan. Inglaterra siguió poseyendo la Aquitania costera, habitualmente llamada Guienne, durante dos siglos y medio más.