XL. INFIERNO EN LOS CAMPOS DE VALHYNND

XL. INFIERNO EN LOS CAMPOS DE VALHYNND

LA ÚLTIMA FRONTERA. DONDE TODO ACABA Y TODO EMPIEZA

«Si vamos a marchar, apresurémonos

Si vamos a luchar, apresurémonos

Si vamos a vencer, apresurémonos

Si vamos a morir, apresurémonos».

HÄTTA-VYNNU’

CÁNTICO DE BATALLA MUAWARY.

LA GRAN BARRICADA SE EXTENDÍA SOBRE LAS ABRUPTAS RIVERAS DEL ESPEJO COMO UNA SIERPE CUAJADA DE ESPINOS…

Era una construcción titánica. Un último esfuerzo desmesurado y ciclópeo que había desangrado bosques enteros para mantener a los hombres aislados tras su último anillo defensivo a los pies del KaräVanssär. Los Montes del Dragón. Epílogo del mundo antes de los valles del Sÿr Sÿrÿ. Tras ellos ya no se podía huir más al norte. La Gran Barricada se extendía centenares de kilómetros siguiendo el fluir del Río Ycter. Se pegaba a la difícil orografía como si quisiera proteger las cimas sagradas del KaräVanssär. Se interrumpía y volvía a aflorar allí donde era posible su defensa, almenada por adarves, torres de guarda, fosos, portones y millares de estacas. Los humanos que la levantaron la llamaron también el Último Aliento. Sabían que si alguna vez necesitaban cobijarse tras sus empalizadas sería en un último y desesperado esfuerzo. Significaba que las defensas de los pasos que protegían la Tierra de Tribus habría caído y el enemigo se cebaba entonces con sus aldeas y pueblos. Significaría que sus mujeres e hijos habrían tenido que refugiarse en las cuevas y abrigos de los montes sagrados y todo aquel que pudiese levantar una espada se aprestaría a la férrea defensa. Poblar aquellos parapetos significaba que el final, en uno u otro sentido, estaba muy cerca.

Y ese era exactamente el panorama.

En aquellas nacientes lomas de los Montes del Dragón los humanos habían establecido su puesto de mando y allí era donde había acabado llegando toda la ayuda segura enviada desde el norte: un arquero elfo, un monje humano, su joven discípula… y yo, en calidad de cronista. Todo lo demás eran buenos augurios y esperanzadoras noticias. Pero ni una sola espada. Ni un solo guerrero. Los humanos no recibieron con agrado estas nuevas. Estaban solos, como siempre… solos.

La única asistencia posible se encontraba muchas millas al este, en los pasos defendidos por la coalición de enanos de hielo y los Balkaritas de la Torre de Marfil. Pero ellos también estaban inmovilizados allí. La única buena nueva fue la certeza de que los Toros de Berserk habían frenado el flanco del oeste, pero ni siquiera podía esperarse su ayuda a tiempo. Quizá también ellos se encontrasen atrapados cubriendo sus defensas.

Las noticias del avance masivo de las fuerzas oscuras desde el centro a través de la Tierra de Tribus era un hecho consumado. Buena cuenta de ello daban las legiones de refugiados que ascendían los valles para engrosar las filas de los últimos desesperados defensores. La Hueste Oscura avanzaba. Sólo se preocupaba en avanzar. No se estaban molestando en ocupar el terreno, ni siquiera en perseguir a los huidos, como si sólo les interesase alcanzar las faldas de los Montes Sagrados del Dragón donde el último aliento de los humanos les esperaba. Sabían que todos se encaminaban al mismo lugar y que allí se decidiría al fin la suerte en aquella inestable balanza. Tenían efectivos suficientes para malgastar en el esfuerzo y en los agravios del clima. El invierno se consumía a golpe de sus tambores de guerra, en la marcha de aquella legión, ahora más que nunca determinada al exterminio.

El rey Yässtor de los Volgos, el rey Vastus de los Irios, el Alto Duque Fillienn Dommsar antiguo Gran Mariscal Imperial de la confederación Galladiana en el Exilio eran los últimos prohombres humanos que en aquellas asoladoras estribaciones soportaban sobre sus hombros el liderazgo de la defensa, asistidos por cuantos caudillos, señores de la guerra y otros tantos líderes de clan se habían sumado a la vasta reunión de tribus allí presentes. Tras ellos llegaron los bravos guerreros del oeste. Los restos de los defensores de los Pasos de Reyes con Sarväak, el Gólem, Caudillo de los Morkkos a su cabeza y la noticia de la entrada en la guerra de los Toros en los pasos.

El Último Aliento de los hombres era ecléctico y variopinto. Más de trescientas tribus lo formaban. Los restos de una raza. Era irónico pensar que la mayor parte de ellos ni siquiera habían formado parte de los antiguos ciudadanos del viejo y derrocado Imperio. No formaban un ejército único. Ni siquiera existía un mando único. Cada guerrero seguía las órdenes de su señor de la guerra. Con mucho esfuerzo se había conseguido configurar un Estado Mayor comandado por los líderes de las facciones más numerosas y representativas. Tampoco eran un ejército profesional. No al menos en cuanto a estrategia y entrenamiento militar teórico se entendía. Lo eran porque su historia había hecho de aquellos pueblos gente guerrera que combatía por instinto y conocían el terreno.

Hasta el último momento estuvieron llegando refuerzos y hombres a la postrera línea de defensa y aun así no había hombres suficientes para dotar todo el perímetro defensivo. Apenas eran diez mil guerreros todo lo que le quedaba a la Humanidad. Sin víveres para soportar un asedio prolongado, sin munición para repeler todos los ataques, pero con la determinación que apresta al ánimo saberse acorralado, sin esperanza, sin alternativa. Sólo se podía decidir la manera de morir en aquellas tierras: espada en mano abriendo cuerpos enemigos, resistiendo hasta el último hombre, hasta el último niño, hasta la última mujer y anciano. No escondido como una alimaña nocturna. Por eso, en aquellos últimos compases, todos habían bajado de los montes. Ya no había nada que proteger ni nada que esconder, todas las manos serían útiles. No todas empuñarían armas pero todas colaborarían en la defensa en una u otra tarea.

Lo que encontré allí fue algo más que un pueblo volcado en la pronta e inevitable batalla. Era toda una raza luchando desesperadamente por su supervivencia, vencida de antemano, pero orgullosa y decidida. Quizá, despreciar aquel instinto natural fuese el talón de Aquiles de los siervos de la sombra.

Las vanguardias del poderoso ejército combinado de toros y enanos marchaban quemando todo el azogue de sus músculos. Imprimiendo a la marcha un ritmo feroz y desesperado. Las primeras líneas de avanzada habían entrado ya en la Tierra de Tribus siguiendo la evidente estela de destrucción dejada al paso de la hueste invasora. Los campos calcinados aún exhibían los humos de su agonía a pesar de las terribles inclemencias del clima. Todo en derredor era desolación. Las compañías de reconocimiento habían avanzado la localización de algunas de las villas humanas que hasta entonces habían ocupado los clanes humanos en aquellas distantes y desabridas latitudes ahora pasto del olvido como cadáveres abandonados.

Allí es donde ahora llegaban las fuerzas comandadas por el Hirr’Harâm de los Tuhsêk y los guerreros astados. Aquello habría sido probablemente una de las ciudades más grandes de aquellos usurpados dominios, aunque apenas se extendiese un puñado de hectáreas de superficie. Las casas de madera y techumbres vegetales habían ardido hasta los cimientos y los campos de labranza habían sido diezmados y consumidos. Nada quedaba a salvo de la mano destructora. Pero había indicios suficientes para pensar que no había sido obra de los invasores.

Los caballos se detuvieron entre aquella devastación. El día se presentaba tempestuoso y frío, con un aterrador viento que cortaba la sangre en las venas y una intermitente nevada, escasa pero insistente, que hacía cubrirse todo de escarcha. Un grupo de batidores aguardaba la llegada de las líneas de comandantes para informar de sus pesquisas. Rhash’a y la reina A’kanuwe iban con ellos. Cuando las filas de líderes enanos llegaron a la zona, algunos de los capitanes minotauros y su señor ya esperaban allí, dado que su marcha era incluso más veloz que la de las cortas piernas de los guerreros de piedra.

Había indicios de batalla. Al menos había cadáveres, pero todos eran hombres y bestias de las filas del Culto. Robbahym, después de parlamentar con los toros y los batidores se acercó envuelto en las gruesas pieles de oso que le protegían del cielo inclemente hacia el señor de los enanos y sus masones junto a los que el mestizo hijo del Rojo cabalgaba.

—Los batidores dicen que la desolación se extiende todo lo que la vista alcanza —informó a los jinetes levantando la voz para traspasar la muralla de viento que lo agitaba todo a su paso—. Las líneas más avanzadas de rastreadores nos anteceden dos jornadas y aseguran que el reguero de destrucción continúa, a pesar de este tiempo infernal. Podría nevar durante años que las marcas seguirían siendo visibles.

Sargon se ajustó sus abultadas ropas de abrigo y se frotó el rostro para desprenderse de los hielos acumulados en su espesa pelambre trenzada. Uno de sus oficiales masculló una maldición.

—Puercos orcos.

—Los batidores aseguran que esto no es obra de los orcos, mi señor —aseguró Robbahym. El gesto del Hirr’Harâm se arrugó—. Los bárbaros queman su última posta. La «tierra quemada» es un recurso desesperado para momentos desesperados. Ellos mismos destruyen sus cosechas, casas y recursos para evitar que el enemigo se apropie y pueda servirse de ellos. Queman la tierra mientras se retiran. Los primeros en pisar campo hostil son las mesnadas de Belhedor.

—¿Y los cadáveres? —preguntó Allwënn señalando los cuerpos semienterrados en la nieve de aquellas bestias y soldados negros diseminados por aquel turbulento escenario—. No creo que los bárbaros estén en condiciones de presentar batalla en los claros.

—Partidas de hostigadores, mestizo. —Aquella voz gutural y cavernosa obligó a los jerarcas enanos a torcer su cuello y encararse con un nuevo interlocutor. El Asta de Dragón en persona se aproximaba a la comitiva acompañado por dos de sus compatriotas de albino pelaje—. Mis rastreadores aseguran que el reguero alcanzaría sin problema las mismísimas riberas del Espejo. Podemos seguir los pasos de la hueste siguiendo el rastro de sus muertos.

—¡Hostigadores! Esos bárbaros son correosos, sin duda —añadió el mestizo cuyo comentario animó la corroboración de los enanos.

—Se organizan en partidas de caballería, muy hábiles, rápidas y conocen el terreno a la perfección. Los daños a la hueste son inapreciables pero les mantienen en una tensión constante y está creando un clima feroz en torno a ellos. Sin posibilidad de avituallarse, hostigados por sus lanzas y por estos fríos mortales, esos carniceros no están atravesando ningún edén. Ralentizan su avance todo lo que pueden. Minan su moral y están consiguiendo que se descuelguen bolsas en su retaguardia. Lo mejor es que ni siquiera sospechan que vayamos tras ellos.

—¿Qué distancia nos separa del núcleo de su ejército?

—Cinco o seis días de nuestras vanguardias de rastreadores, según aseguran —añadió Robbahym.

—Hemos reducido mucho nuestra distancia —comentó uno de los masones enanos.

—Aún hemos de reducirla mucho más —sentenció el Hirr’Harâm con una sonora convicción.

—¿Cómo lo haremos, señor? Las fuerzas se exprimen al máximo —aseguraba el gladiador pensando que ya no se podía forzar más la máquina.

—Los enanos también tenemos algunas postas desesperadas que quemar. —Sargon alzó su mano y mandó llamar a uno de sus Hirr’Masones. Cuando el requerido alcanzó el lado del Hirr’Harâm aquel hizo pública su demanda—. Ordena que repartan licor de Forja y Hebhra para todos, pero que se consuma con moderación.

—¿Hebhra y Forja? ¿Para treinta mil almas? —Olem abrió los ojos con sorpresa. Sabía perfectamente lo que aquellos potentes excitantes podían hacer en un hombre. Sólo el licor de Forja podía hacer que un enano trabajase durante dos días y sus noches sin descanso. Mezclarlo con la raíz de Hebhra podía tener efectos devastadores.

—Un ejército de toros y enanos hasta las cejas de Hebhra puede ser difícil de controlar —advirtió el gladiador—. Queremos imprimir mayor ritmo a la marcha, no traspasar los glaciares con las manos desnudas.

—Me sumo a la Hebhra, Hirr’Harâm —anunció Allwënn con decisión—, y que se preocupen de frenarnos nuestros enemigos.

La madrugada les alcanzó organizando las reparticiones y aquel ingente número de guerreros se dispuso a hacer quizá la última noche completa en su ruda travesía. Debían reorganizarse en escuadras y cohortes, preparar sus armas por si encontraban rezagados y descansar bien lo que se pudiese. Apenas se intuyese la alborada partirían y consumirían las primeras raciones de aquellos potentes excipientes. Con seguridad no habría una noche como aquella en lo que les quedaba de marcha. Para muchos quizá no volviera a haberla en lo que les restaba de vida.

Luego de haber pasado un rato ameno con sus camaradas, Allwënn buscó un lugar cómodo donde echarse a dormir. En su camino se cruzó con cientos de compatriotas que le saludaban efusivamente como si llevasen años sin verse a pesar de caminar juntos. Todos querían decir que habían compartió unos instantes con la estirpe del Rojo y Allwënn, como una dama solícita, despachaba a gusto saludos y gestos. Avistado ya el lugar ideal para la pernocta —asunto complicado cuando se convive con varios miles de semejantes— divisó el desproporcionado cuerpo de su escarificado compañero de armas, meditabundo, sentado sobre una gran piedra, contemplando el sobrecogedor lienzo estrellado que lucía sobre sus cabezas. Allwënn no pudo reprimir acercarse al poderoso gladiador y sentarse en silencio junto a él.

—El marco es incomparable. Lástima que marchemos a una guerra —le confesó lanzando un vistazo a las cúspides celestiales. Robbahym descendió su mirada hasta él.

—Estas latitudes siempre ofrecen un espectáculo incontestable. Los cielos se crecen sobre nosotros —añadiría aquel.

—Es tarde y la jornada ha sido bronca. Deberías descansar. No habrá otra noche como esta.

—Lo sé amigo, por eso quiero aspirarla bien. Dormiría si mi cabeza fuese capaz de detenerse, pero creo que sigue caminando al mismo ritmo feroz de los días pasados. Hay muchas cosas que me mortifican.

—Dímelo a mí, viejo lobo. Sargon quiere que la Decimotercera abra la marcha y los hombres de mi padre quieren que ocupe su lugar en las filas. Sargón me nombró Hirr’Faäruk. No sé si estaré a la altura. —Legión le miraba pero no había atendido a sus palabras. Por eso sus palabras parecían desconectadas del comentario de su viejo compañero.

—Yo crecí en estas tierras. Crym se alzaba en el Valle del Morkkos. No puedo quitarme de la cabeza que todo cuanto conocí entonces está destruido. Mi familia, mi gente, mis recuerdos… todo son ceniza.

—Quizá alguno de los tuyos aún viva —trató de consolarle el mestizo—. Es posible que queden Crimeanos formando parte de la confederación de pueblos libres. Puede que algún familiar llegara hasta allí.

—Es posible —suspiró el gigante—. Pero eso no cambia nada. Perdí la pista de mis hermanos hace décadas. Desde la boda de mi hermana Sira no sé nada de ellos. Hoy me reprocho mi distancia. Debería haber estrechado lazos. Debería haberlos visitado más a menudo. Lamento todo lo que me perdí de ellos, de mis raíces.

—No te mortifiques con el pasado, amigo. Es pasado y nada podrá cambiarlo. Nada puede arreglar las cosas que no hicimos. Créeme, yo sé mucho sobre eso. —Allwënn pasó su brazo firme sobre los corpulentos y anchos hombros de su amigo—. Tú estás aquí. Por alguna rocambolesca ironía del destino, estás aquí. Y caminas. Caminas en compañía de una legión de matarifes que se han unido para salvar lo poco que pueda salvarse de tu pueblo. Dispuestos a morir por esa tierra de tus recuerdos. No son los hechos pasados los que nos deben mortificar sino los venideros, el futuro. —El fornido guerrero miró gravemente a su viejo camarada.

—¿Aún crees que hay futuro?

—Lo habrá con nosotros o sin nosotros, carnicero. Siempre lo hay. Es algo que existe sin más. Pero para que sea nuestro futuro hay que ganarlo y construirlo. Y quizá pase porque esta noche dejes que esos huesos cansados reposen un poco. —Robbahym no le apartó aquella mirada vidriosa.

—¿Y valdrá la pena?

—Siempre vale la pena. Te lo dice alguien que continúa viviendo de sus recuerdos. Los dos nos hemos colado por un extraño agujero en el Tapiz y no sabemos por qué pisamos el mundo si todo cuanto había en él que hacía merecer la pena vivirse se nos ha negado. Son las acciones diarias las que nos devuelven nuestro lugar en el mundo.

—¿Y cuál es el tuyo, hermano?

—No lo sé. Aún sigo buscando. Por eso no he dejado todavía de luchar.

El invierno estaba próximo a expirar. Los últimos compases de la estación fría nos habían obsequiado días luminosos pero aquella fatídica alborada se levantó fría y gris. Mortecina como el ánima errante.

Los tambores anunciaron su estela antes de que el horizonte se ensombreciese por su presencia. Todos los hombres en las defensas se aprestaron con inquietud a sus puestos. Los últimos batidores y hostigadores bárbaros alcanzaron las protecciones alertando de la inminencia de su proximidad. Aquella colosal hueste no buscaba subterfugios, tampoco parecía inclinada a una sofisticada estrategia. Venían a buscarles. Entrarían de frente y lo arrasarían todo a su paso. Sin dobles juegos, sin pasos previos. Pondrían en marcha su derroche de efectivos hasta abrir las líneas frontales. El puño firme que se sentaba en Belhedor quería una arrolladora muestra de fuerza y no escatimarían en medios para asegurarla. El mando humano decidió poner a todos los hombres en las líneas frontales. Reforzar el frente y debilitar los flancos de la sagrada cordillera. La línea del río y su congelado cauce se convertían en la primera muralla a proteger y hasta allí fueron las mejores dotaciones. Si se abría la brecha regresarían a la segunda línea de estacas, a las faldas de los montes y allí aguantarían hasta que el último humano dejara de respirar o el milagro se produjese.

Yo era el único de los míos que aguardaba en los límites más interiores junto a los oficiales del Estado Mayor coordinado por el Alto Duque Dummsar y sus oficiales de mayor rango. La formación militar de aquel antiguo prohombre del Imperio le hacía el más indicado para orquestar los movimientos generales de tropas. El resto de los reyes y caudillos bárbaros prefirieron acompañar a sus hombres en la batalla directa. A Gharin le fue entregada una compañía de arqueros y se apostaba en las primeras defensas encargado de soportar las embestidas iniciales. Ishmant y Claudia quedaban en retaguardia aguardando acontecimientos. Mientras, los atronadores tambores continuaban su imparable avance.

—Se acercan. Estarán aquí antes de que estemos preparados si no nos apresuramos. —Diría el jefe de los hostigadores apenas su caballo encontró refugio tras las filas de estacas.

—¿Cuántos son?

—Tantos que es imposible contarlos a todos. ¿Qué hay de los aliados?

—No hay muchas noticias del norte. —El jefe de los batidores sondeó el panorama y en su semblante se adivinó la decepción.

—¿Dónde están los caudillos? La batalla será más cruel de lo imaginado.

Sobre las atalayas donde aquel día que apenas se insinuaba en los lienzos celestes yo compuse apresuradamente las líneas que marcarían el esqueleto de estas páginas. Se divisaba un horizonte que poco a poco comenzó a llenarse de una sombra espesa que se extendía todo cuanto la vista daba de sí. Era una sierpe ondulante y viva que se retorcía y cambiaba por momentos, engordando conforme sus vanguardias ganaban metros hacia nuestras posiciones. Pronto aquellas latitudes se llenaron de los ecos atormentados del retumbar de sus miles de tambores tocando al unísono. Casi si se aprestaba el oído podía escucharse sobre aquellos lamentos el batir de sus pasos, el chirriar de sus armaduras, el crujir de sus maderas y el bufar de sus gargantas. La muerte se acercaba hacia nosotros a pasos agigantados en el filo de sus millares de aceros, mirándonos a través de aquella interminable hueste de ojos ensangrentados. Venían con el único ánimo de sembrar la muerte a su paso.

—¡Ahí están! Los Dioses tengan misericordia de nosotros.

No podría precisar a quien de aquellos oficiales Galladianos escuché aquella plegaria, pero resumía a la perfección el ánimo de aquellos humanos que contemplaban por primera vez a quienes habían caminado durante una estación con la única intención de ser sus verdugos. La tensión entre aquella tropa defensora que se parapetaba tras toneladas de espinos podía cortarse con un cuchillo. Como si el aliento en miles de gargantas se congelase a la vez. En los adarves se hizo el silencio.

Poco a poco el níveo manto de aquellos confines se fue poblando de aquel vómito oscuro que parecía resurgir del otro extremo del mundo. Primero sin más definición que ser una mancha informe, como un solo ser que reptaba y crecía por momentos. Pronto la marea comenzó a tener rostros, siluetas, perfiles. Se dibujaron emblemas, se recortaban lanzas. Se entreveían las grotescas criaturas que componían aquel mosaico de los horrores. Y sus tambores no cesaban en marcar aquella marcha que al fin rozaba los confines del mundo y a su acorralada presa.

Tardo mucho tiempo hasta que aquel denso caudal informe dejó de fluir y se posicionó en las riveras del poderoso río Ycter, el espejo del Fin del Mundo donde acabarían reagrupándose. Al menos eran cincuenta mil. Cincuenta mil almas ansiosas y desesperadas por combatir. Cincuenta mil corazones ardiendo por terminar lo que se había empezado. Al fin, por fin…

Ante ellos miles de cadáveres encerrados tras sus jaulas de madera. No habría piedad aquella jornada. Nadie concedería nada.

Los dioses volvieron la mirada hacia otro lado…

Mucho antes de que las mesnadas negras invadieran los inmaculados valles del Espejo. Antes de que aquellos últimos hombres pudieran mirar a la cara a quienes habrían de ser sus ejecutores. Antes de que el infierno se desatase en las planicies del invierno, la Armada de Valhÿnnd cubrió los mares de buques de guerra que marchaban hacia el sur. Cientos de robles enanos hirieron aquellas aguas con sus proas enfiladas hacia la antigua capital imperial. Gallad se avistaba sobre el estuario del río Galio, mansa y marchita. Aún era un punto en la lejanía pero había dejado de ser una marca en los mapas, una referencia en los sextantes, una quimera. Kethalos, el Marinero, dios de los vientos marinos de los enanos debía estar sin aliento en aquellos compases finales de la sinfonía. Sus pulmones debían estar exhaustos después de insuflar hálito a todas aquellas velas y pendones. Las vanguardias de Kurrshu’ abrían la brecha como puntas de lanza seguidos de las escuadras poderosas de Tiamath catapulteros. Tras ellos, las monstruosas formas de los Galeones Montaña de la Ultima Montaña desafiaban todas las leyes posibles sobre las aguas. Un cielo limpio volvía luminosas las miradas de los Gemelos en el firmamento hacia donde se levantaban todos los emblemas y pendones. Junto a los blasones de Tha’sarr, la Garganta de Helmdar, el Pico-Coloso o Bocaquebranto, se unían ahora también las estelas festoneadas de Rurkos y Yulos. Docenas de Dragones Artillados flanqueaban las fuerzas enanas con sus atronadores bronces esperando despertar.

Ariom había desestimado la oferta de marchar al frente en la confiada superioridad de los Galeones Montaña donde el Hakkâram había instalado su almirantazgo. Prefirió estar en primera línea de fuego, junto aquellos que usarían el abordaje como recurso de guerra. Quiso estar al borde del abismo, con aquellos carniceros que se jugarían hombre a hombre la batalla por el mar. Atrás quedaban las islas diezmadas donde el Culto instalaba sus puertos cabeceros y atrás también la desangrada Ülsadar donde las sucias tretas a las que obligaba la guerra habían cristalizado en la decidida entrada en la contienda de los enanos insulares y sus afamados dragoneros. En la línea del horizonte, las Armadas Negras les interceptaban el paso como una muralla en el océano.

Bogaban al feroz encuentro sin saber la suerte de los hombres atrincherados en las riberas del Ycter, sin saber si los toros y enanos del ‘Aasâck se unirían en los pasos y sin saber si las lanzas de los elfos de escarcha al fin volverían sus puntas de diamante hacia la Sombra… pero allí estaban dispuestos a teñir las aguas purificadoras de sangre y hacerlas hervir con su furia.

—¡¡Más rezagados!! —La euforia se extendió a través de las miles de rugosas gargantas de aquel ejército combinado de Berseker y enanos. Cada vez que escuchaba a los oteadores anunciar un nuevo encuentro con las bolsas de rezagados de la retaguardia enemiga, corría como la pólvora quemada un reguero de vítores así fuese el anuncio de una fiesta. Y tal vez lo fuese para aquella legión de astados furiosos y enanos cegados de Hebhra. No era el primer encuentro con descolgados de la marcha. Quizá sí la más numerosa. Casi cinco mil hombres y bestias del Yugo Espinoso se habían parapetado entre las escarpaduras del terreno después de una jornada de persecución encarnizada, viéndose avocados a una inevitable confrontación.

Sus fuerzas eran variopintas pero en su mayoría eran orcos y soldados del culto que trataban de proteger una elevación de terreno en la que pretendían hacerse fuertes pero las oleadas de guerreros que se les venían encima eran imposibles de detener con aquellos efectivos. Las escuadras de maceros avanzaban en formación desplegando ufanos sus millares de emblemas, estandartes y sus trofeos de hueso prendando sus barbas. Los toros cubrían sus flancos. La pesada caballería ni siquiera hizo el amago de intervenir. Dos tercios de aquel vasto conglomerado de tropas tampoco lo hicieron. Dejaron la presa a las cohortes legendarias, casi como una deferencia a sus héroes. Y se cebaron a placer.

La batalla por la colina resultó una escaramuza. Apenas un calentamiento que insuflara moral reverdecida a aquellos carniceros enanos y sus aliados astados. La verdadera batalla aún aguardaba en el horizonte.

Un último esfuerzo…

Un último aliento…

Los soles gemelos apenas se intuían en el neblinoso cielo de aquella mañana rota en las postrimerías del invierno cuando las legiones negras culminaron su lento despliegue. Doquiera se posaba la vista, el armiñado terreno se cubría de armaduras negras y emblemas del Yugo. Bestias y hombres al servicio del Ojo que Sangra en la Noche, arropados por sus infernales tambores y el estrépito de miles de armaduras avanzando al unísono. El eco de sus movimientos hacía helar la sangre a los defensores, mudos ante el aterrador espectáculo que se daba cita ante ellos. Frenar aquella legión era una empresa imposible. Todos ellos supieron en aquel preciso momento que su final se daría allí, aquel día, a los pies de aquellos montes sagrados del Dragón. Morirían a la sombra helada del KaräVanssär cuna ancestral de los legendarios Belos, mitológica tribu de hombres originaria de la humanidad, vencedores del Príncipe Kaos en la Edad de los Dioses y sus guerras celestiales. Donde para los hombres dicen que todo comenzó una vez y donde parecía escrito que todo iba a terminar para ellos también.

Pero los ánimos de aquellos condenados al exterminio no se quebraron entonces. Sin nada que perder, sin mucho que conseguir salvo el orgullo de encarar su final con estoicismo y dignidad, los hombres y mujeres, los humanos que restaban en el mundo libre, estaban dispuestos a cerrar su existencia con una gloriosa e inevitablemente sangrienta página, que sin duda, nadie más recordaría. Solos ante su destino, serían dueños también, allí y ahora, de su derrota.

Las vanguardias de infantería ligera las componían las filas de soldados del Culto asistidos por un tumulto de ruidosos goblins que engordaban bien las filas de mártires necesarias para superar las enconadas defensas humanas. El grueso del ejército las componían las salvajes hordas de orcos y hombres bestia de las montañas. Los había de todos los clanes, de todas las razas. Habían movilizado a un vasto número de efectivos. También ellos serían carne de cañón en abundancia. Las infanterías pesadas las componían las legiones de colosos, los centenares ogros y sus desmesuradas armas y algunas compañías de trolls de las altiplanicies. Una quinta parte de sus efectivos eran caballería. Jinetes de Culto y centauros Arnnamantes. Inútiles, no obstante, mientras las defensas resistieran, pero rápidos y mortales en una carga si en alguna ocasión había posibilidad de ella. Buena parte de la maquinaria de guerra más pesada eran las terribles monturas N’wanku de los saurios, demoledores contra las defensas aunque la presencia de las congeladas aguas del río Ycter, a modo de foso, obligaban a replantearse utilizarlas como ariete a riesgo de quebrar su espejo con las toneladas de músculo de aquellas bestias. La infantería de élite eran algunos centenares de filos Neffarai, los centuriones. En escaso número, pero de gloriosa reputación.

Si todo aquel ingente despliegue de efectivos no parecía resultar suficiente, sobre unos promontorios cercanos a su retaguardia comenzaron a recortarse unas amenazadoras siluetas.

—Asedio enano. —El Gran Mariscal Dommsar apartó su ojo con gesto amargo del costoso miralejos con el que sondeaba al enemigo y su voz sonó desalentadora—. Los enanos del ‘Amarna también han entrado en esta guerra, a su modo… Y me temo que no para prestarnos su ayuda.

Si la defensa de aquella plaza se había vuelto épica, con la presencia turbadora de aquella media docena de catapultas pesadas lo era aún más. La sentencia era firme.

—Marchémonos con una gran ovación de despedida, señores —les dijo a sus oficiales de campo—. Démosles un final que no puedan olvidar.

Pero aún habrían de verse más adversidades en aquel desmedido desequilibrio de fuerzas.

En otro de los promontorios próximos cercanos a su flanco derecho parecía haberse instalado el centro de mando enemigo a juzgar por los estandartes y su recargada simbología. Algunos acorazados jinetes, sin duda los oficiales de mayor grado de aquel conglomerado de fuerzas agresoras comandadas por un Duque de la Guerra, el rango más elevado del brazo armado de aquel culto religioso, bien alejados de la contienda. Frente a ellos en otra elevada posición, comenzó a desarrollarse una escena inquietante. Aquella cabeza pelada de monte empezó a llenarse de figuras togadas cubiertas de capuchas. Docenas de ellas. Caminaban a pie y cada uno de ellos parecía una siniestra réplica del anterior. Funestas, como sudarios vivientes de vaporosos vuelos. Irradiaban un halo tenebroso en torno a su presencia. Quedaron allí, quietas, como el resto de aquellas fuerzas que se aglutinaban ante los ojos de los defensores, como espectadores macabros de la contienda que iba a desarrollarse ante ellos.

Ishmant, que observaba severo bajo su habitual embozo desde los adarves del segundo lienzo de estacas aquel indolente despliegue los reconoció de inmediato.

—Levatannis —anunció como una traición en voz alta de sus propios pensamientos—. La estirpe de Neffando.

Claudia sintió un escalofrío, el mismo que ya había sacudido a los miles de defensores de aquella plaza natural. También ella los ubicó en sus recuerdos.

—¡Aquellos jinetes…! Los que Alex podía ver.

—Los mismos —confirmó su maestro.

—Puedo sentir su frío. Su vacío.

—Es la Muerte que les rodea lo que sientes. Es el aura de la No-Vida. Es poderosa, incluso para un número tan elevado de ellos. Sus Amos están aquí.

Casi como una respuesta a las hipótesis del monje se dejó ver un oscuro presagio en el cielo. Un ave grande, demasiado grande que se aproximaba a aquel escenario en un vuelo pesado y sonoro. Una criatura alada que fue ganando tamaño conforme su descenso le acercaba al firme. Negra como la noche. Muerta como los mismos cuerpos de los difuntos. Era una enorme sierpe alada de llamativa cornamenta y alas enjironadas la que se posó en aquel mismo promontorio detrás de las atestadas filas de mortajas. La cabalgaba una figura espantosa, recargada de galas y de espectral magnificencia.

Como el resto, no parecía viva…

No parecía muerta.

—Ahí llega —anunció el monje—. Su creador en persona. Neffando de los Doce, predilecto del que no puede nombrarse.

Allí quedó también, mostrando la negrura de su alma para infortunio de todo lo existente.

Ya corría un nerviosismo apenas disimulado entre las apiñadas filas de defensores cuando el último de los actores hizo su acto de presencia.

Las filas intermedias de aquella marea de bestias y negros soldados parecieron agitarse como un cánido cuajado de parásitos, dejando paso a algo que parecía incomodar incluso a sus perros guardianes. De pronto toda aquella legión infernal comenzó a postrarse sobre la tierra, hundiendo sus rodillas en la nieve ártica del confín del mundo. Entonces aquello que hacía apartarse las filas se dejó ver para quebranto de almas: El Demonio Némesis. El Exterminador.

Era una grotesca criatura de al menos cinco metros de altura. Parecía una auténtica montaña de músculo provista de cuatro brazos. Sus dos brazos inferiores sujetaban atroces armas de filo humeante sin forma definible pero capaces de abrir legiones enteras de un solo tajo. Los dos apéndices superiores se apuntaban en terribles protuberancias córneas, como aguijones de hueso del tamaño de lanzas de caballería, amenazantes y preparadas para ensartar a caballo y jinete como un asado en espetón. Su piel era roja y estriada, como la de un reo desollado, rezumante de sangre. Sobre ella, como remachadas en crudo, incrustándose incluso entre los pliegues de su carne grandes placas de metal gastado que le procuraban un aspecto acorazado en brazos, pechos y muslos. Algunas se encrespaban en puntiagudos enjambres de clavos. Su cabeza se coronaba de una exagerada cornamenta y desde la base del cráneo, recorriendo su extensa columna vertebral se levantaba una hilera de estacas de hueso. Su rostro lucía una horrenda máscara de metal, también clavada a él, empotrada casi, recosida y claveteada que ocultaba sus facciones desde la mandíbula superior hasta la frente. Su boca, exagerada y repleta de fauces amarillentas se congelaba en una sempiterna y macabra sonrisa en ausencia de labios.

Aquel era el Baluarte del Caos. El Demonio Primigenio adalid de la Guerra que el Culto invocó con el poder del Sagrado robado de su santuario para encabezar las legiones. Allí estaba. Dando fuerzas y moral a aquella hambrienta jauría de lobos.

De su garganta surgió un aullido espectral. Si aquellos confines no hubiesen estado siempre congelados, lo habrían hecho después de escuchar aquel lamento.

Las fuerzas invasoras se irguieron y estallaron en mortificantes vítores, exacerbados como su oscura naturaleza. Lanzó una orden imposible de comprender y los primeros cuerpos de vanguardia se desgajaron del grupo.

Eran las líneas de arqueros.

Los defensores trataron de salir de su estupefacción y ordenaron avanzar los arcos al frente. El enemigo se posicionó al tiempo que los tambores, silenciados durante la reverencia al demoníaco estandarte retomaron su canto lúgubre. Tensaron las cuerdas y miles de flechas inundaron los cielos como una nube de cuervos que alzara el vuelo cuando los dedos las liberaron.

Al alcanzar su punto más alto, las flechas parecieron quedar suspendidas en la cúspide, desapareciendo entre las capas neblinosas suspendidas. Surgieron de entre ellas como una lluvia mortal de aceros sobre las cabezas de los hombres. El repiquetear de sus puntas sobre la madera invadió la escena y muchos de los defensores vieron como quienes estaban a su lado jamás volvieron a levantarse. Los primeros quejidos y lamentos de la contienda hicieron su aparición. Apenas sin atender al número de bajas de aquella primera andanada los arcos se aprestaron a enviar su réplica. La batalla por la supervivencia de los Hombres en las planicies de Valhÿnnd había comenzado.

En otro extremo de la península, más al este, Karamthor el Blanco, Señor de la Torre de Marfil de la Ciudad del Estandarte alcanzaba con su ejército las posiciones más avanzadas al sur de las Cimas de Soros, donde los clanes de enanos de Hielo defendían sus pasos.

Hacía ya un tiempo prudencial que la Armada de la Ultima Montaña, amarrada hasta entonces en los puertos de Barkarii había partido en dirección a Gallad. Con su marcha se hacía necesario cumplir las demandas que el Señor de las Runas había hecho llegar a través de su Heraldo, el Shar’Akkôlom y dar protección a los pasos del Este, abandonando la Ciudad Estandarte y asegurando o retardando en lo posible la marcha de tropas negras por ese frente.

Muchos hombres caerían allí, desguarneciendo incluso hasta la fatalidad las defensas de la emblemática muralla del Último Bastión, pero ni por un instante dudó de cuál habría de ser su cometido. Tal era la fe que depositaba en aquellos solemnes aliados, abanderados por el Guardián del Conocimiento y en su osado plan.

Mientras, en el mar la batalla se había desatado en toda su crudeza. La muralla de fragatas negras que taponaba los accesos a la antigua capital del ducado colisionó con las vanguardias de Kurrshu’ enanos mientras las líneas traseras de Tiamath y los Galeones Montaña bombardeaban la retaguardia enemiga. Lo hacían con una lluvia intensa de proyectiles inflamados que derramaban sobre las cubiertas sus vómitos letales. Así daban tiempo a los dragoneros a maniobrar hacia los flancos de la armada enemiga para maximizar su terrible potencia de fuego.

Las proas armadas de los buques de guerra enanos impactaban sobre las maderas enemigas trabándose como espadas en duelo y pronto desde las cubiertas de uno y otro lado se despeñaban feroces los guerreros, armas en mano, dispuestos a terminar el trabajo.

El navío en el que Ariom viajaba embistió a uno de aquellos buques negros por su estribor como si fuese un ariete. La punta acorazada de la proa entró en aquellas carnes de madera abriéndolas a placer. Los furiosos enanos que poblaban su cubierta cegados por la rabia, agitaban sus armas al tiempo que buscaban aferrarse a las cuerdas que los mantenían a salvo de las brusquedades de la colisión. Menos suerte tuvieron las guarniciones que defendían la fragata herida de muerte. Los rostros desencajados de los soldados y orcos que poblaban el puente se cruzaron con los de aquellos fieros hijos de las montañas que les embestían con toda la ira del mar sobre sus velas. Muchos no tuvieron más opción que precipitarse por la borda a riesgo de ser despedazados por la cortante proa que se les venía encima. Sobre los cielos, las estelas de humo del millar de proyectiles lanzados desde las catapultas aliadas se mezclaban con las andanadas de flechas que volaba de unas cubiertas a otras y se confundían con los bramidos de los primeros fuegos de la artillería dragonera.

Las armas del Kurrshu’ seccionaron la proa enemiga como si fuese un filete de carne condenando a pique a la embarcación rival y quedando detenida a escasos metros del navío que le acompañaba, a tan escasa distancia que apenas si fueron necesarias las escalas o cuerdas para invadir la cubierta enemiga. Las tripulaciones de ambos navíos se aprestaron al abordaje en una encarnizada lucha por conservar el gobierno. La tripulación del buque siniestrado no encontró otra alternativa que abordar a su agresor para conservar la vida y así, el navío enano se vio interceptado por sus dos frentes. Ariom, que ya avanzaba armas en ristre hacia la cubierta de la nave frente a ellos se percató de la amenaza de popa y se desgañitó en avisos a sus camaradas. La mitad de la dotación se volvió atrás para repeler la invasión.

Los primeros enemigos que les invadían se toparon con ellos de frente y sobre aquella cubierta se inició una feroz batalla donde la sangre no tardó en manar a chorros. El marcado lancero se abrió paso a golpes de acero entre sus adversarios justo a tiempo para ver cómo un proyectil pesado, mal calculado se les venía encima.

—¡¡Piedraaaaaaa!! —alertó abrazándose a la primera verga que se cruzó en su camino. Todo aquel que pudo le imitó. Aquella gigantesca bola de fuego pasó a unos metros de sus cabezas para impactar en el mar levantando olas en su colisión. Apenas superada aquella brusca tregua regresó a los combates.

Volvió su mirada hacia atrás descubriendo que el resto de la guarnición de enanos había preferido también desechar el abordaje y hacerse fuertes en la defensa del barco a riesgo de no poder ser auxiliados por sus camaradas, comprometidos en la defensa de la popa. La batalla se terciaba adversa por momentos ante el empuje de los desesperados guerreros de la primera fragata y la creciente moral de los segundos que advirtieron pronto la superioridad de su acción. Pero aquella situación se resolvió pronto. Un nuevo Kurrshu’ enano vino a sumarse desde atrás empitonando nuevamente a la herida fragata en pleno centro de su flanco estribor. En esta ocasión, la quilla partió en dos la moribunda nave que ya se humillada a las aguas, despidiendo por los aires a los rezagados aún en su cubierta. El grupo de defensores donde Ariom combatía recibieron con gritos la buena nueva y redoblaron sus ataques con ímpetu renovado para desgracia de sus adversarios.

La tripulación del nuevo Kurrshu’ alojaba una dotación de dragoneros de mano Rurkos que con sus vara atronadoras fusilaban a merced los restos de la marinería aún en pie de aquella destrozada embarcación. Los pedazos quebrantados del navío comenzaron su lento claudicar bajo las aguas. Y ahora la balanza se invertía.

La hueste de la segunda fragata, que había encontrado una muralla de mazas y hachas en su intento de abordaje, no tardó en desinflarse de moral al comprobar la adversa suerte de sus compatriotas y muchos no aguardaron al desenlace para buscar el abrazo de las frías aguas de océano.

Allí donde la vista se pusiera barcos y más barcos se enzarzaban en una sanguinaria pugna. Las balas ardientes proyectadas desde los barcos artilleros levantaban oleadas de fuego y astillas mortales allí donde impactaban y la pericia de los marineros Yulos maniobraban los flancos de aquella armada envolviendo al enemigo lentamente en un abrazo de plomo y azufre. La suerte en el mar no estaba ni mucho menos asegurada, pero en aquellos primeros lances la superioridad de la Armada de la Ultima Montaña parecía incontestable a pesar de las pérdidas.

No ocurriría lo mismo en el frente del Espejo, en tierra firme. La batalla en el mar hacía tiempo que se había decidido por entonces, pero aquellos humanos que luchaban desesperadamente por su supervivencia nada sabían de los sucesos en el otro extremo de la península, ni de la arrogancia de sus fuerzas que ya las quisieran para sí en aquella temida hora.

Los arcos y las flechas seguían siendo los principales actores en aquella tragedia en uno y otro bando pero las vanguardias ligeras enemigas habían empezado su avance y cruzaban la superficie helada del río Ycter con la determinación de superar las muralla de estacas. La reacción a ese movimiento no se hizo esperar y desde las atrincheradas posiciones humanas se vociferaban las órdenes para desviar buena parte de los proyectiles hacia los nuevos incursores a pie. La mayoría de esas nuevas fuerzas eran goblins y dotaciones de soldados de Culto. Los estrategas militares humanos sabían que el objetivo de aquellos solo era morir, obligarles a dividir sus esfuerzos, hacerles gastar munición. Proteger y preparar la incursión de las tropas más capacitadas. Aun así estaban entrando en su juego, no podía evitarse. Muchos de los soldados enemigos aprovechaban aquel tumulto para arrastrar las pasarelas de madera destinadas a servir de puente a las pesadas monturas N’wanku. Pero lo que más preocupaba al alto mando instalado en el KaräVanssär eran las demoledoras batidas de rocas ardientes catapultadas por la artillería obtenida de los enanos. Aquellas monstruosas dotaciones artilleras despedían sus fuegos que impactaban causando cuantiosos daños y debilitaban las defensas. Para cuando las verdaderas tropas se acercaran a combatirles, sus poderosas defensas apenas serían cenizas humeantes si aquella situación se mantenía durante mucho tiempo… y nada hacía pensar que no fuera a ser así.

Una nueva andanada de metralla mortal impactó tras las estacas barriendo a sus defensores. Ishmant y Claudia hubieron de parapetarse para no resultar alcanzados por las esquirlas de madera y su flamígera onda expansiva.

—Esas catapultas nos están machacando —anunció el monje apenas recompuesta su compostura—. Deben ser anuladas o los Humanos no tendrán ninguna oportunidad.

Claudia miró a la lejanía y el deseo del monje le pareció una quimera.

—¿Cómo llegar hasta allí? Tendríamos que atravesar sus líneas.

—Usaremos las poternas para salvar sus posiciones. Los humanos han construido… —Ishmant cortó abruptamente su frase abrazando fuertemente a Claudia a la obligó a lanzarse al suelo. Apenas un segundo después un tremendo estrépito se desveló como otro proyectil cercano. Una oleada de fuego destructor inflamó el aire y elevó los grados de aquella helada tierra como un horno de cocción. Gritos y aullidos desesperados evidenciaron que no todos habían sido tan afortunados como ellos.

—Hay túneles que conectan con la ribera del río —concluyó aún en posición horizontal sobre el suelo—. Una extensa red de galerías que se utilizan para agilizar los movimientos. Algunos alcanzan las orillas. Los usaremos para aproximarnos a ellos.

—¿Y luego qué? No podemos pasearnos delante de millares de enemigos —replicó ella con cordura.

—¿Confías en tu maestro? —Aquella pregunta casi no necesitaba respuesta. En las negras pupilas de Ishmant anidaba una seguridad de plomo. Ella se levantó con decisión y él tomó aquel gesto como una evidente contestación afirmativa. Indicándole con un gesto que la siguiera ambos corrieron por aquel campo de defensa sorteando cuerpos, proyectiles y defensores que se afanaban en sus duras tareas. Después de un largo trayecto encontraron una pequeña abertura a los pies de la estacada. El monje abrió la compuerta pero antes de penetrar y desaparecer tras ella entregó un colgante a su discípula.

—Ponte esto —le ordenó. Pero no explicitó nada más. Ella apenas se detuvo a observar el grabado adorno que aquel misterioso personaje le ponía en las manos. Obedeció sin más y desapareció tras él.

El interior era oscuro, estrecho y húmedo aunque el primer impacto resultó su silencio. Atroz, atormentado silencio. Sólo los ecos de los impactos más violentos se dejaban sentir a modo de vibración. No podía verse a un palmo. En aquella intensa negrura Claudia se sintió desorientada. Llamó a su maestro pero no obtuvo respuesta. Una súbita desazón invadió su alma. Sintió unas desesperadas ganas de salir de allí, aunque lo que le esperase fuera no fuese otra cosa que el infierno. Parecía más benigno que aquella sensación de estar enterrada en vida. Entonces, casi a punto de volverse por donde había venido, supo que estaba siendo examinada. Tuvo la certeza que incluso en aquellas desesperadas horas su maestro la ponía a prueba y quiso estar a la altura. Trató de tranquilizarse, de poner en orden su equilibrio interno. Apenas centró su mente, las sensaciones y percepciones no tardaron en aparecer. Sus piernas comenzaron a avanzar casi por inercia. Era como si el camino a seguir fuese claro y diáfano. Y el miedo desapareció.

Recorrió aquellos túneles en un tiempo que pareció dilatarse hasta el infinito, hasta que su mente le invitó a detenerse. No había llegado a ningún punto en concreto dentro de aquel serpenteante agujero bajo el hielo, pero supo que aquel era el lugar donde sus pasos habían de detenerse. No dijo nada y el silencio la envolvió como una mortaja.

—Bien hecho, joven Claudia —reconoció la voz de su ausente maestro—. Tus habilidades crecen a un ritmo acelerado.

Un extraño fulgor iluminó aquel segmento de pasillo aunque no supo acertar de dónde venía. Era una luz blanca de destellos azulados que al fin le revelaba los contornos de aquel pasaje subterráneo. Ishmant estaba junto a ella. No dijo nada. Posó una mano en su pecho cubriendo con ella la alhaja que antes le ofreciera y la otra en el suyo propio. Los ojos del monje se cerraron y ella apercibió un cálido hálito recubriendo su cuerpo.

—Tu avance es rápido, joven Claudia, pero se necesitan años de entrenamiento para dominar fundirse con los elementos —aseguró el monje al retirar su tacto. Nada parecía haber cambiado—. La salida está ahí mismo. No te separes de mí.

Para sorpresa de Claudia, el lugar al que desembocaron estaba infestado de enemigos, pero eso no parecía importar al monje. Su instinto le llevó a tratar de ocultarse, asunto que el monje ignoraba internándose ya entre las filas de enemigos. Entonces supo que no podían verle. Tampoco a ella. Algunos de los orcos cruzaban tan cerca que ni aún ciegos la hubieran pasado por alto. Ella parecía asombrada. A dos palmos de aquellas bestias enfurecidas que pasaba a su lado a plena carrera sin percatarse de su posición. En la lejanía Ishmant le hizo un gesto de apremio y señalo la pieza que debían cobrarse: aquellas despiadadas catapultas seguían vomitando fuegos de sus entrañas.

Sobre la colina donde el alto mando enemigo dirigía sus ataques el espectáculo era glorioso. Sus descomunales fuerzas ponían en apuros las esforzadas defensas. El intento de resistencia de aquellos pobres infelices cobraba desde aquella óptica un patetismo grotesco. Apenas había movilizado a las infanterías ligeras y la mitad del trabajo estaba hecho. Los proyectiles enviados desde la artillería habían ablandado lo suficiente a los defensores como para decidirse a maniobrar al resto de sus tropas.

—Que avancen los orcos —ordenó a sus lugartenientes.

—¡Orcos al frente!

—Que tomen las murallas.

—¿Paramos el fuego de artillería, señor? —El Duque de la Guerra lanzó una mirada de soslayo a las piezas más preciadas de su ejército que no cesaban en su constante bombardeo letal y esbozó una sonrisa.

—¿Para qué darles respiro? Tenemos tropas suficientes.

Un nuevo redoble de aquellos persistentes tambores anunció la orden. Desde aquella atalaya los oficiales contemplaron la carga de la infantería orca que se desgajaba de sus filas y avanzaba rabiosa al frente.

—Que se sumen los incursores. Quiero que les hostiguen desde el cielo.

Uno de los oficiales se giró y marchó hacia la parte trasera de aquel promontorio descubriendo lo que se ocultaba tras sus perfiles. El terreno estaba sembrado de sierpes aladas en reposo, recostadas sobre la nieve pero ensilladas y ataviadas para combatir. Junto a ellas sus cuidadores e incursores, preparados, ultimaban los detalles y aguardaban con impaciencia el momento de intervenir en la lucha. Aquel momento parecía haber llegado.

—Incursores: formación de combate.

La dotación de cada animal era doble. Un incursor aferraba las bridas de la bestia, el otro se aprestaba al arco. Pronto aquellos reptiles alados despertaron y fueron saliendo de su oculto parapeto en formación.

En el mar la batalla estaba decantada hacía tiempo. Aquellas escuadras combinadas acabaron por embolsar y desarbolar a la condenada armada del Culto, no sin un elevado gasto de vidas. Ahora, los buques enemigos que no sembraban de astillas las aguas trataban desesperadamente de batirse en retirada como conejos asustados. La contienda había sido feroz y exigió un alto precio en esfuerzo y sangre, pero los pabellones de los enanos se paseaban victoriosos sobre aquel cementerio submarino ante las mismas puertas de la sede de la Luna del Trono.

Los gigantescos Galeones-Montaña de pesada maniobra y lento bogar aprovecharon la reorganización de sus alborotadas fuerzas para colocarse en cabeza y dirigir la marcha. En breve, la antaño floreciente ciudad del estuario estuvo a distancia de sus cañones y catapultas. Las defensas portuarias apenas si les incomodaron. Aquellos monstruos marinos iniciaron su bombardeo fatal sobre la ciudad usurpada.

Cuando la primera de las balas impactó de lleno sobre los lienzos amurallados de Gallad, un estallido incontrolado de frenesí se despeñó desde las cubiertas de aquellos barcos de asedio y todo el océano rugió como una sola garganta.

Ya todo estaba hecho. Ahora sólo restaba esperar a que la suerte en tierra fuese la esperada.

Otras catapultas, las que amasaban la Gran Barricada de los hombres en los confines del Ycter con su lluvia ígnea no dejaban segundo de tregua ni aun cuando sus fuerzas ya habían superado los fosos y estacas de las primeras líneas de defensa y trataban de llevar la batalla a los adarves del primer lienzo de empalizadas propiamente dicho.

Eran máquinas colosales. Los Amarnittas tenían sobrada fama de ser los mejores ingenieros de asedio de todo el mundo Mostalii. Aquellas piezas necesitaban una dotación completa de casi una veintena de hombres. Cuando soltaban su carga mortal había que volver a amartillarlas a fuerza de puro músculo. Mientras, se preparaba la nueva munición, se cargaba, prendía y se volvía a soltar. Un trabajo extenuante para el que parecían faltar manos a pesar del nutrido número disponible. Un oficial asistido por dos suboficiales se encargaba de coordinar y orquestar el trabajo en cada uno de los puestos artilleros.

Uno de ellos, al volver la mirada a los esforzados orcos de torso desnudo encargados de girar las pesadas poleas pareció entrever como al final de la larga ristra de ellos, el último hundía sus rodillas en el suelo y se desplomaba.

—Malditos vagos —masculló entre dientes y abandonó su puesto con la intención de animar con el látigo las espaldas de aquel perezoso al tiempo que les increpaba con dureza. Apenas había avanzado uno metros en aquella dirección, el que le adelantaba la posición también sucumbió.

—¡Vamos escoria! ¡Pedazos de estiércol! —bramaba haciendo restallar el látigo sólo para impresionar—. Estas catapultas no pueden parar. Os voy a dar motivos para volver a vuestros puestos. —Apenas había acabado la frase y el que antecedía a ese también se derrumbó con un ahogado quejido. Algo le advirtió entonces que iba mal. Antes incluso que aquellos que arrastraban los lastres que iban a ser lanzados a continuación se desprendiesen de ellos con horror al grito de «¡Brujería Elfa!» y se lanzaran a todo correr. Aquello prendió el desconcierto en el resto de trabajadores. Un nuevo orco cayó y de este último pudo ver a la perfección como su garganta se abría y dejaba escapar un abanico de sangre a presión antes abatirse. En la catapulta de su derecha los trabajadores también estaban cayendo. El pánico cundió de pronto y el resto de la dotación trató de huir de aquel invisible ataque. Uno de ellos, apenas si logró dar dos pasos antes de que su cabeza se separara sola del resto de su cuerpo. Las piernas del suboficial temblaron al ver aquel cuerpo decapitado despeñarse frente a él. No sabía qué hacer. No sabía si correr o quedarse quieto. Un miedo atroz le recorrió de arriba abajo y el látigo se escurrió de sus manos.

De pronto notó una presencia frente a él, como un calor extraño en su cuerpo. Y vio unos ojos, unos ojos suspendidos en el aire que le miraban sin sentimiento. Luego se hizo la sombra para él también.

—¿Qué ocurre? —Preguntó contrariado el Duque de la Guerra—. No he ordenado detener el fuego de catapultas.

El mando al completo de aquella hueste oscura tornó su mirada hacia la posición artillera. Todas estaban paralizadas y no había signo alguno que indicara que iban a iniciar un nuevo bombardeo.

—¿Por qué se detienen? —El tono era amenazante—. ¿Quién ha ordenado parar el fuego?

Uno de los asistentes iniciaba una disculpa cuando un sonido se dejó sentir en toda aquella escena de batalla. Parecían los graves de cuernos de batalla. Sonaban a sus espaldas. Todas las miradas se volvieron a aquella dirección.

Los humos de la contienda les habían indicado el lugar desde hacía leguas y aquello les animó a un último y redoblado esfuerzo. La gloriosa marcha del Hirr’Harâm Sargon de ’Tûh’Aäsack llegaba al fin a su destino, acompañados de las huestes de las Tribus de Z’oram y D’akoram traídas a la guerra por su Estandarte. Al fin, los soles de la tarde veían aparecer aquella vasta concentración de tribus del N’wandii con sus cohortes pletóricas de moral, sus maceros recosidos a cicatrices que cargaban las cabezas de los muchos rezagados que habían cazado en su camino. Allí estaban los emblemas de las castas Ausveqas, los gigantes Titanes, todos los Tuhsêkii, Masones y Haraníes de todas las castas de la Espina con su Hirr’Harâm ufano al frente y sus más valerosas cohortes de vanguardia: la Décima Invicta, la Primera Gloriosa… y por encima de todas la Decimotercera del Rojo con el Clan del HachaSangrienta. Con ellos, haciendo retumbar los pilares del mundo a su paso, las manadas de los Toros Berserk del Asta de Dragón. Y sus filas de Rex. Y sus pesadas caballerías de Mauros y Banzhas.

La hueste de Legión había desaparecido entre las filas de aquel conglomerado de fuerzas. Los tres Hermanos ‘Hallaqii se habían puesto a las órdenes de las cohortes maceras del Hirr’Harâm. Ni por los cuernos de su padre lo hubiesen hecho entre las escuadras Ausveqas, como decían. Hiczo, por deseo expreso del Estandarte obtuvo permiso para acompañar a sus destacamentos de Rex, ningún otro Z’oram —cuanto menos un Kirsak— había dispuesto nunca tanto honor. A pesar de sus extraordinarias dimensiones parecía un chiquillo junto aquellas esculturas de ébano que se alzaban hasta los cuatro metros de altura pesadamente ataviadas para la guerra. Xixor y Karla acompañaban al reducido número de lanzas humanas, vestigios de la guardia del Alcázar, antiguas milicias de Tagar con el correoso Ben Malik dirigiendo sus destinos.

A’kanuwe, La Reina Sombra, y la Dama Keomara lo hacían junto a sus fieles Surkos. Rhash’a había servido bien como batidor y sus habilidades de rastreo le procuraron la suerte —para él— de quedar en retaguardia junto con los restos de la intendencia y los caballos de gala de los enanos que no entrarían en batalla. Allwënn le daría más tarde una honrosa tarea. Proteger su fabulosa montura. Aquel espléndido corcel albino vástago del señor de los unicornios. El propio Legión pidió acompañar a su viejo amigo Allwënn en su compañía de maceros. Nadie puso objeciones en sumar al gigante escarificado a las filas de la Decimotercera. Su cuerpo tenía tantas cicatrices que bien podía formar parte de la Legión de los Descarnados del HachaSangrienta.

La Hueste enana se detuvo a menos de media milla de distancia con todo el oscuro panorama ante sí.

—Aquí estamos, enanos —gritó el Hirr’Harâm a sus tropas venidas de todos los rincones del N’wandii—. La Marcha del Hirr’Harâm culmina aquí y empieza la Derrota de la Sombra. Nosotros y no ellos seremos los artífices de un Nuevo Orden.

Millares de gargantas estallaron en gruesas ovaciones.

Sólo sus propios generales y Allwënn acompañaban al Señor de Señores. El resto de Haraníes y Masones comandaban ya sus propias filas.

—Que suenen los cuernos —pidió el soberano del Trono de Piedra. Uno de los abanderados agitó una señal dirigida a la hueste de astados. El Estandarte de los Toros se adelantó en sus filas. Aquello había sido una manera de hablar. No había sones de cuerno en aquella legión. Los únicos cuernos iban soldados a las testas de aquellos impresionantes guerreros.

Pero sonaron…

Los Dioses saben que los hicieron sonar.

Olem insufló el aire gélido de aquellos parajes en una profunda inspiración y lo dejó salir en un bramido solitario y poderoso. Pronto los diez mil guerreros que le seguían bramaron con él y su eco se extendió por las planicies heladas hasta el enemigo. Lo que aquel Duque de la Guerra creyó escuchar no eran cuernos sino la espeluznante berrea de diez mil gargantas de Toros anunciando su llegada.

—Bonita canción —dijo el Hirr’Harâm al mestizo junto a él embriagándose de aquella exhibición de fuerza incontestable de sus aliados—. Desmontemos, Hirr’Faäruk. Ve a ocupar el lugar de tu padre con los tuyos. Haz de mi cohorte más laureada la bandera que a todos inspire en esta batalla.

—¡¡Faäruks!! —Se escuchó la orden de llamada a los arengadores.

Desde la atalaya donde yo me apresuraba a escribir las que imaginaba serían mis últimas líneas, el Alto Mariscal Dommsar se apresuró a exigir el miralejos enano de nuevo. Lo posicionó en su ojo y lo retiró de inmediato, como creyendo estar viendo una visión. Lo colocó por segunda vez y hubo de hacerlo una tercera para asegurarse.

—No puedo creerlo —dejó escapar sin aliento. Un coro de oficiales se pegó a él con nerviosismo—. No puedo creerlo —repitió.

—¿Quiénes son? ¿Más refuerzos del enemigo?

—Son refuerzos, camaradas —anunció con sequedad—. Pero estos combatirán a nuestro lado. Loado sea Yelm en su Justicia. ¡Los enanos han venido! ¡¡Los Enanos han venido!!

Los rostros estupefactos de aquellos hombres lo decían todo. Como si aún entonces no fueran capaces de creerlo no se atrevían a verbalizar sus sentimientos temiendo que al hacerlo pareciese una broma del destino y aquella noticia se evaporase como el humo.

—¿Estáis seguro, mi señor? —El Duque regresó el miralejos a su rostro.

—Sin el menor asomo de duda, Caballeros. Ondean las Armas de ’Tûh’Aäsack. El Rey Sargon ha venido. Hay emblemas de todas sus castas… y… ¡Santo Sepulcro del profeta Sem! ¡¡Los Toros le acompañan!! —En esta ocasión la euforia traicionó su compostura y la alegría invadió sus gestos.

—¡Loados los Dioses! ¡¡Los Enanos y los Toros han venido!!

Mi gozo no cabía en mi cuerpo. Una alegría que no puede medirse por parámetros humanos. Sabía que Allwënn lo conseguiría. Rexor estaría orgulloso de él si pudiera estar aquí y verlo por sus propios ojos. Y su difunta esposa, aquella que en esos momentos de rabia debía marchar con él a la batalla, también.

Hubo alguien más emocionada ante aquella llegada. Una mujer invisible al lado de unas catapultas silenciadas sembradas de cadáveres que dejaba escapar una lágrima de emoción. Sintió el brazo de su maestro rodeándola con ternura. Se volvió a él con el rostro compungido de felicidad.

—Lo ha conseguido… —y su voz se rompió en un sollozo.

—Sí. Lo ha conseguido.

La noticia se extendió como las aguas desbordadas sobre la plaza defendida. El valor y el coraje encontraron otro motivo más para perdurar. Pero en la primera línea de defensa, donde Gharin exprimía sus flechas al máximo con las mesnadas de arqueros. Había llegado el momento de abandonar el arco y acudir a la espada. En sus fosos, centenares de cuerpos rotos y ensartados de los atacantes sembraban la nieve fundida en un océano de sangre. A pesar de ello, la incesante marea de enemigos había logrado alcanzar los pies de las defensas y colocar sus escalas. El rubio medioelfo dio orden de buscar los escudos, apoyados en los travesaños del adarve y hacer relucir los aceros. Los primeros orcos superaban las cúspides…

—Desgajan su ejército —anunció con sorpresa el adalid de los humanos. Defienden su retaguardia.

Con el aparato enano fue testigo de cómo más de la mitad de los efectivos que aún no se habían movilizado y la totalidad de la caballería giraba y daba marcha atrás para defender su retaguardia y enfrentarse a la tropa de enanos que no dejaban de aparecer tras el horizonte. Tanta debían advertir la amenaza que el propio Demonio Némesis se sumó al contingente.

—Eso nos dará un respiro en las murallas. También una pequeña posibilidad de resistir.

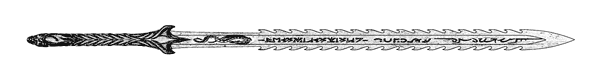

—Hermanos de la Decimotercera del Rojo —dijo Allwënn mirando a los rostros desfigurados de la mayoría de aquellos veteranos embutidos en sus desmesuradas galas de guerra, portando sus terribles mazas, hachas y picos capaces de hacer temblar los cielos. Hablarles era hablarles a los mitos de su infancia—. Sois la gloria de la Raza Enana. Hoy me pedís que sea vuestro Faäruk, como una vez fue mi padre. Yo he crecido con vuestras gestas. Con vuestro valor. Con vuestro coraje descarnado. He soñado con vuestras batallas y con los lazos fraternos que os unen después de mil victorias. Siempre he querido ser como vosotros. Rozar con mis dedos un poco de la gallardía que sólo uno de los vuestros tiene la potestad de exhibir. Y queréis que sea vuestro Faäruk… como una vez lo fue mi padre. Yo no sé qué deciros… pero sí sé lo que él os diría de estar hoy aquí, con sus hermanos. Diría que es un honor combatir con las hachas más perras y carniceras de su estirpe. Que os ha visto morir y vencer en un millar de ocasiones y seguís aquí con la guerra en vuestras venas dispuestos a desangraros una vez más. Aquellos de nosotros que muramos en este día de sangre entraremos en el Salón de los Héroes al son de los tambores. Aquellos de nosotros que vivamos brindaremos por los que tuvieron la suerte de morir. —Allwënn desenvainó su favorita y la mostró a toda la Cohorte—. Esta es la Äriel, la Desgarrada, la Infinita. La mitad de la que era mi alma duerme en sus filos y dientes. El Rojo en persona me la obsequió en mi mayoría de edad. No ha dejado de beber sangre desde entonces. Jamás se ha rendido ante nadie. Jamás la claudiqué. Hoy la postro ante vuestros pies. —Allwënn la extendió sobre sus brazos y la inclinó ante ellos. El resto de la compañía le mostró sus armas en señal de respeto—. ¡¡Entonemos tonadas y marchemos a la batalla, perros de la guerra!! Esta es la gesta en la que todo enano envidiaría estar. Mi padre el primero, os doy mi palabra. ¡¡Yo soy Hacha!!

—¡¡Arü!! —gritó toda la compañía.

—¡¡El Rojo ya está con nosotros!! —Se escuchó una voz anónima entre las filas.

—Le han salido orejas de elfo —respondió otro. A Allwënn se le iluminó el rostro.

—¡¡Vive el Rojo!! —bramó uno de ellos y el resto le corearon enfervorecidos. Allwënn buscó en aquellos instantes la mirada cálida de su tío Torghâmen. Aquel le dedicó una sonrisa reconfortante. Muchos de los Faäruks habían terminado sus arengas. El bravo mestizo dio la espalda a aquella legendaria cohorte y comenzó a caminar. Aquellos deslenguados enanos le siguieron sin dudarlo entonando el Arünnah.

El grueso del ejército enano avanzaba decidido sobre el campo de batalla enseñoreando bien sus estandartes y emblemas, con las cabezas bien altas las cabezas para que todos pudieran ver sus marcas y la colección de mandíbulas prendidas a sus barbas y cabellos. Las gargantas de aquellos batallones de pequeños y broncos carniceros iban a la guerra entonando sus tonadas al unísono cuando vieron aproximarse la extraordinaria dotación de caballería de las filas enemigas a pleno galope.

—Esos jinetes deben estar locos —se escuchó la ruda voz del Ronco a sus espaldas portando los emblemas—. Ya deberían saber que no es sensato desperdiciar tanta carne de caballo así. Se podrían hacer muchos estofados con ella. Menuda pérdida.

—¿Pensando con la tripa, Ronco? —Dejó caer el Ariete.

—Al Infierno, D’orim, la guerra me da hambre.

Lo cierto es que la confiada carga de caballería tenía mucho de insensata, tal y como auguraba el abanderado. Aquellos jinetes y Arnnamantes no habían tenido una visión de conjunto. Pensaban que aquellas fuerzas eran muchas menos de las que allí se desplegaban y avanzaban con descaro. Y no habían reparado en las filas de pesados mauros de sus flancos. En cuanto obtuvieron una visión periférica, aquella formación en cuña se deshizo y dio marcha atrás para esperar a las infanterías.

—¡Se retiran! —Exclamó con sorpresa el Ariete—. Crear ilusiones para nada —añadió desolado.

—¡Lo ves! —le devolvió la puya el Ronco—. Han debido de oler tu aliento, D’orim. Huele al trasero de otro.

Aquellos enanos… ni la guerra se tomaban en serio.

—Este paso me exaspera. —Protestó de nuevo el Ariete—. Podríamos marchar en carrera así llegaríamos antes a eso de matar orcos ¿No crees, sobrino?

—¿Para qué malgastar fuerzas? —advirtió Robbahym. Tras ellos.

—¿Malgastar, ternero? —Espetó aquel como si escupiera las palabras—. Tengo tanta Hebhra en el cuerpo que podría atravesar las filas enemigas, partir en dos el bastión humano, talar hasta el último árbol de esa pandilla de mujerzuelas elfas y subir el Ghar’l ‘Ussam con mis propias manos. Y aún me quedarían arrestos para seguir hasta cruzar lo que quiera que se encuentre tras esas montañas inexploradas, hijo. Me sobran hígados, para trotar un poco hasta el enemigo.

—Lo sé, tío D’orim. Pero ellos no lo saben y queremos darles una sorpresa.

Las infanterías que iban a cruzarse con los enanos y los toros eran las más pesadas y expertas de las tropas del Culto. La cosa no estaba para bromas. Columnas de Colosos, ogros y trolls contra los pequeños salvajes ciegos de Forja y Hebhra y toros Berseker. El choque iba a ser colosal. Se iba a dejar sentir hasta en el último rincón de aquella desolada e inhóspita tierra. Ambas líneas de vanguardia se acercaban a marcha inexorablemente hasta que al fin estuvieron próximos a la distancia de carga.

Frente a la Decimotercera y el resto de las carniceras cohortes legendarias se plantaban los filos Neffarai, no los remedos bisoños del Culto que se apropiaron de sus emblemas. Auténticos y disciplinados centuriones de Neffarah, obligados por honor a combatir al lado de la Sombra por la atadura de su palabra… y combatirían sin dudarlo.

Aquellos sables curvos se pusieron en guardia y las pesadas armas de los enanos se cargaron a la espalda.

—¡¡Bramad, Tuhsêkii!! Nunca han tenido a guerreros como vosotros frente a ellos. Hoy se lamentarán de que su suerte haya cambiado. Que esos perros no tengan dudas de quienes vienen a cobrase sus entrañas. Mi sangre es Hacha. Mi sangre es Guerra —arengó Allwënn como última posta antes de apretar el paso y lanzarse a la carrera. Los enemigos enfilaron sus puntas y comenzaron a correr para encontrase con ellos. Tras sus perfiles, la marea de ogros y armaduras de Colosos se les echarían encima también. Pero quienes iban a su encuentro lo hacían cargados de guerra. La Decimotercera arrastraba a las demás cohortes victoriosas… y tras ellas, toda la legión—. ¡¡Arieeeete!!

—¡¡Cien Cabezas[29]!!

Los enanos corrieron con toda la adrenalina que sus potenciados músculos les imprimían. Rugiendo como bestias coléricas. Pero los grandes pasos de los Berseker a sus flancos pronto los superaron. Cuando las potentes bestias cornudas que montaban los toros se decidieron a embestir, los oficiales de la caballería enemiga desistieron de seguir protegiendo aquel flanco. Nada podían sus corceles contra las toneladas de músculo y cuerno de los jinetes de Mauros que se les venían encima. Se apartaron de la refriega buscando una oportunidad mejor. Esa decisión sentenció aquel flanco izquierdo que sería pisoteado a placer en aquella terrible carga apisonadora.

En el centro, enanos y Neffarai entraron en contacto arrollándose a su paso, donde los cuerpos estallaron en nubes de sangre y crujir de hueso. Los toros entraron en batalla arrollando a los enemigos. Sus descomunales hachas y martillos marcaban una contundente superioridad a pesar de medirse a colosos y ogros.

El Asta de Dragón había entrado a sangre y fuego con su pesada dotación de Rex de ébano tras la brecha abierta por los Mauros y se despachaban a placer con aquellos trolls y ogros, que se veían superados por la masiva superioridad de aquellas prodigiosas criaturas de cuatro metros de altura, ataviadas y preparadas para la guerra.

Pronto el olor y sabor de la sangre hizo mella en aquellos guerreros astados, sea cual fuere su casta… y aquel elixir letal, como el brebaje de Forja para los enanos, actuó en lo más profundo y oscuro de su irracionalidad activando la furia que les daba nombre: La fiereza de Berserk, la locura en la batalla al sabor de la sangre. Y aquella manada de toros enloqueció aplastando enemigos. Sin embargo, aquellos eran interminables y la balanza no se decantó en principio por ninguna fuerza. La batalla se enquistó.

Allwënn arrastrado a la batalla batía sus dos filos más pesados con furia encharcado en sangre como si hubiese nadado en ella. Quienes tenían delante eran adversarios temibles, con un alto dominio del sable. Pero algo pareció sucederle en aquella contienda atroz. Era como si alguien pudiera susurrarle al oído dónde estaba la próxima amenaza o cuál sería el siguiente movimiento de su enemigo antes de que aquel ocurriese. Jamás había tenido tal conexión con la batalla. Algo le decía que no tenía nada que ver con sus extraordinarias dotes de guerrero. En ningún otro momento sintió tenerla tan cerca… su nombre era lo único que su cabeza repetía sin cesar.

Quien vio combatir a Robbahym, La Legión, aseguró que aquel guerrero de pesado calibre jamás peleó tan duro como aquel día y él siempre peleaba hasta desgarrase. Pero como aquellos en el otro extremo del campo de batalla, él también combatía no sólo por su raza, también por su tierra mancillada. Quienes estuvieron cerca aseguraron que de las cicatrices pintadas de su cuerpo podían verse a la perfección salir y rodearle docenas de figuras espectrales, como guerreros traslúcidos, aparecidos que ya paraban lances enemigos, ya abatían con sus armas fantasmales a los numerosos enemigos que le rodeaban. Entonces entendieron en toda su dimensión por qué le llamaban la Legión.

La escasa presencia de hombres comandada por el vetusto Ben Malik comprendió pronto que poco podían ofrecer a los poderosos toros en plena furia. Con gran acierto descubrió una alejada pero suculenta plaza que merecía la pena tratar de tomarse. Pero para ello necesitaba también el apoyo de los bravos hombres del desierto guiados por la Dama Keomara y su exótica consorte.

La poderosa resistencia de aquella sección de las tropas sitiadoras pareció quebrarse en aquellos terribles compases de la justa y los enanos encontraron una brecha por la que entrar después de arrasar con la temible prueba de los filos Neffarai ampliamente superados en número. En el machacado flanco derecho donde las huestes montadas del Estandarte y su guardia pretoriana estaban despedazando sin oposición, vino a sumarse un nuevo ingrediente. La cuña de Mauros trabada en el centro del ataque lanzado a ese flanco recibió una visita inesperada. Un barrido poderoso, como un embate de mar lanzó por los aires a dos o tres jinetes con sus pesadas monturas. Olem, el Caudillo de los Toros, entendió pronto que aquel golpe debía provenir de un adversario formidable y ordenó a sus Rex avanzar en la protección de sus monturas. Apenas hizo falta aproximarse mucho para divisar al responsable de aquellas atroces descargas. El Demonio Némesis, el Baluarte de la Guerra, despeñaba su furia contra la muralla de cuerno de su caballería que parecía incapaz de hacerle frente. Sintiendo su proximidad, la hueste enemiga redobló sus ataques.

—¿Qué es esa cosa? —gritó Bersian, la Diestra, en un segundo de tregua.

—El Némesis en persona, Caudillo de los Demonios Abisales de la Guerra. Es un adversario temible. La Guardia Rex debemos hacernos cargo de él. Sólo nosotros tenemos alguna posibilidad.

Mientras, en la Gran Barricada los hombres combatían con ferocidad a los orcos que superaban sus defensas. A pesar de que la mayor parte del ejército se había desgajado en la defensa de la retaguardia, quienes asediaban los muros aún eran un número considerable y asfixiaban con sus ataques a los debilitados hombres del norte. Aunque eran guerreros excepcionales habían sido duramente castigados por los proyectiles, los incursores alados y la artillería enemiga. Estaban cansados y mal alimentados. Además, las monturas N’wanku habían conseguido atravesar el Ycter merced a las pasarelas colocados por los primeros mártires de la contienda. Gharin, abrumado por la presencia de los enemigos en los adarves sugirió la retirada a la muralla interior. La propuesta fue secundada de inmediato y las fuerzas humanas corrieron a refugiarse en el segundo lienzo de estacas de aquella Gran Barricada. La última posta estaba quemada. Tras ella, ya no quedaba nada.

Aquel mismo día, a aquella misma hora en los pasos de las cimas de Soros, el rey Karamthor, el Blanco continuaba apostando sus tropas en las estribaciones sur de los pasos aguardando la llegada de las tropas del Culto que nunca aparecieron. Se esperaba una incursión sobre aquellos montes. Todas las señales habían apuntado a que las tropas del Kallah tratarían de retrasar la ayuda de la Torre de marfil y sus aliados enanos desplegando una ingente cantidad de hombres que trataran de superar aquellos difíciles accesos y si podían, incluso asediar el Último Bastión. Los rastreadores enanos les habían advertido de la presencia de aquella tropas y a ellas aguardaban con arrojo… Pero nunca aparecieron.

—Señor. Hay noticias desde los puestos de vigía de los enanos —le dijo un oficial—. Me temo que el grueso del ejército invasor alcanzó hace semanas los valles interiores a través de los pasos hasta la Tierra de Tribus.

—¡Maldición! —Se encolerizó el soberano Balkarita—. Hemos caído en una trampa. Nunca tuvieron intención de malgastar vidas aquí. Nos han atraído con su señuelo sólo para evitar nuestra ayuda a las fuerzas que protegen el KaräVanssär. Han sido muy listos. Ahora nuestra ayuda llegará tarde. Nos han engañado. Los dioses protejan a nuestros hermanos. Ojalá el apoyo del Señor de la Runas llegue pronto.

Pero ese apoyo no parecía llegar aún…

Las pequeñas fuerzas de humanos dirigidos valientemente por el general Malik avanzaban en compañía de los surkos en plena carrera absolutamente al descubierto. Afortunadamente las infanterías se encontraban tan ocupadas repeliendo el atronador ataque el ejército combinado de enanos y toros que apenas se percató del pequeño grupo de hombres que corría por su flanco a pecho descubierto. Tampoco habrían de parecerles una grave amenaza un puñado de hombres dispersos. Sin embargo, la ociosa caballería enemiga si lo hizo. Y también pareció entender por qué corrían en mitad del campo de batalla internándose más y más en aquellas filas repletas de combatientes. Si aquellos hombres llegaban a su destino las cosas se torcerían gravemente en su contra, por eso iniciaron su carga.

Alguien dentro de aquella compañía de humanos se percató de la amenaza.

—¡¡La Caballería!! —Alertó el general—. Corred, muchachos, aprestad el paso todo lo que podáis. Si nos alcanzan estaremos perdidos.

Y lo estarían sin duda. ¿Qué podrían hacer apenas doscientas almas frente a los millares de cascos herrados al galope y sus lanzas? Si ningún milagro los detenía, el final de aquella resistencia de los exiliados de Tagar, supervivientes a dos décadas de entierro voluntario y la hueste de hombres del desierto, exiliados del mar acabaría allí, entre los fríos hielos del río del Espejo, pegados a los cascos de la caballería del culto y los centauros Arnnamantes.

Pero el milagro llegó…