XXX. SOMBRAS DEL SANNSHARY

XXX. SOMBRAS DEL SANNSHARY

«El hogar es para muchos su castillo.

Para otros siempre será nuestra prisión».

PRÍNCIPE ARKAS, EL DESTERRADO.

TSUMI CRUZÓ ALTIVA LAS PUERTAS DEL ALCÁZAR DE GALLAD LEVANTANDO GRAN EXPECTACIÓN…

Su adusta y llamativa compañía de guerreros neffarai avivaba las miradas de todos los soldados y guerreros en el inmenso patio de armas. Otras compañías, con sus emblemas y estandartes, se concentraban allí. No sabía bien por qué motivo. El Culto estaba concentrando tropas en Gallad. Las campañas en el Nevada estaban ocupando la mayor parte de los esfuerzos de guerra de su maquinaria bélica. Sin duda, aquella solicitud extraordinaria de leva a todos los clanes aliados respondía a estas nuevas necesidades. Se preparaba un ataque definitivo a las tierras del norte, eso era algo de lo que todo el mundo había oído hablar. La mayoría de las tropas se acantonaban fuera de la ciudad en campamentos provisionales. Tsumi supuso que aquellos hombres que aguardaban, como ella, acabarían de llegar y esperaban su asignación. La mayoría había roto filas y ahora les observaban entrar con un gesto desafiante. Quizá no estaban acostumbrados a tropezarse con los orcos tan disciplinados y bien uniformados como los que la acompañaban.

El escuadrón llegó al centro de la plaza y sus soberbios jinetes desmontaron. Toda la compañía quedó inmovilizada, así fuese de piedra. Hieráticos, en un marcial rictus de disciplina a la leve calidez de la mirada de los soles. Poco tardó un oficial del ejército en acercarse y pedir documentación a quien comandaba la hueste. Ella, sin relajar su postura saludó y entregó un legajo de papeles.

—Tsumi Sukokaira, comandante del estandarte del Mulhan Sukokaira. Entregamos la leva de hombres perteneciente a nuestro feudo a las filas de la Señora.

—Está bien, oficial Sukokaira. Descanse a sus hombres y aguarde las instrucciones. Enseguida le daremos destino. —A pesar de la consigna, Tsumi rehusó pasar la orden a su tropa que continuaron firmes e impertérritos aun cuando el oficial se marchase. Los minutos se dilataron en el tiempo y poco a poco la expectación en derredor continuó creciendo. Muchos de los soldados que allí esperaban comenzaron a arremolinarse en torno a la diligente compañía que aguardaba con gesto impávido. La imperturbable estampa de aquellos soldados y orcos comenzó a resultar cómica para muchos de los que observaban que comenzaron a lanzar comentarios al aire en referencia a sus uniformes y armas.

—Insolentes —dijo la guerrera con desprecio, quizá sólo para ella—. Jamás en sus vidas volverán a estar tan próximos a un auténtico guerrero como ahora.

Tatzukai, el orco comandante, diestra de Tsumi se volvió hacia ella y trató de llamarla a la relajación.

—Solo son hijos de las Jaulas[9], Tsumi-kai. Nada saben de honor y templanza. No sigáis su juego.

Sin embargo, aquellos hostigadores no cejaron en su empeño de provocar a los recién llegados. Un pequeño grupo, vestido con galas neffarai se acercaron a la oficial y la increparon con veneno.

—¿Qué clase de guerrero osaría acompañarse de un orco como si fuese un igual?

—¡Y vestirlo con los emblemas de la casta! —se escuchó otra voz muy ofendida. Tsumi bajó su mirada hacia ellos relajando su postura por unos breves instantes. Les desafió con sus ojos violáceos que se habían encendido con una fuerza inusitada. Les mantuvo la mirada durante unos momentos asaeteándoles con firmeza.

—Ni aunque vivieseis dos vidas de elfos podríais consideraros un igual ante Tatzukai. —La ofensa no tardó en obtener respuesta.

—¡¿Qué clase de insolencia es esta?!

—¿Te atreves a comparar a una bestia con un hermano neffary? —Las manos se fueron a las empuñaduras en señal de amenaza.

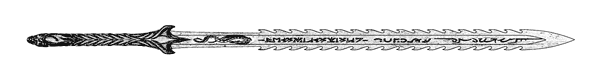

—Tú no eres neffarah[10] —anunció con solidez aplastante, casi como un desprecio—. Apenas sois payasos disfrazados como tales. No veo tu Ciwar ni Nassahära en él. Desde luego no hay comparación aunque vosotros seáis las bestias y él sea el hermano.

Aquello levantó ampollas. En torno a los contendientes se aglutinaban ya algunas docenas de soldados.

—Hermana o no pagaras el insulto —y el soldado lanzó su mano hacia la empuñadura…

Jamás llegó a desnudar el acero.

Tsumi resultó ser mucho más rápida de lo que ninguno de ellos esperaba. En el mismo movimiento de desenvainar su formidable murâhäsha lanzó el primer corte que seccionó la mano que pretendía coger la espada. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la hoja abriese en dos su garganta. A los dos siguientes les mató sin que hubiesen tenido tiempo de desenvainar. Sólo el último consiguió llegar a tiempo para asestar una estocada que sería desviada con desgana antes de que la hoja atravesase su cuerpo. El resto de los allí presentes echaron mano a sus armas, aunque en el mismo instante en el que eso ocurría, toda aquella guarnición estática, al unísono, como si poseyesen una mente colectiva, desenvainaron sus aceros. Nadie hizo un movimiento. Tsumi miraba con desprecio los cadáveres sangrantes de sus enemigos manteniendo una tensa guardia. Sus ojos se marcharon deprisa a recorrer los rostros del resto de los soldados con intención de averiguar si debía preocuparse por alguna amenaza más. Nadie más parecía tener valor para enfrentarse a la dama guerrera. Con un estudiado y elegante movimiento escurrió la sangre y la ancestral espada fue devuelta a su vaina ante el silencio de todos.

—¿Qué diablos ocurre en el exterior?

Aquellas solemnes figuras se acercaron a la ventana y observaron el revuelo ocasionado en el patio de armas.

—Parece una pelea entre soldados…

—Esos hombres son… ¡Neffarai! Auténticos.

—Se llevan a su comandante… parece ser… ¿Una mujer? Hay cuatro cadáveres en el suelo.

—Hay que tener agallas o una gran conciencia de sí mismo para matar a cuatro soldados en el mismo patio de armas de este alcázar.

—¿Una neffarah que mata a cuatro de nuestros soldados en la misma sede de la Luna del Norte? Traédmela de inmediato. Puede sernos de utilidad. Quizá quiera pactar su vida.

La elección de los barcos no había sido al azar. La enconada discusión que había llevado a exigir aquellos dos buques tenía una finalidad concreta. De la pequeña armada que disponía aquella comunidad eran las únicas naves de factura no arminiana, es decir, no humana. Así que aparentemente navegábamos bajo pabellón élfico o enano, los que nos procuraba cierta protección en caso de avistamiento por naves de Culto. Por su parte, aquel no gozaba de una gran flota de marina. El Culto concentra sus efectivos en las tropas de tierra y dejan el escaso domino de las aguas a la protección y control de importantes puertos, lo que hacía más difícil que nos interceptaran. Resultaba menos probable que decidieran intervenir en alta mar a buques élficos, cuya flota resultaba a todos los efectos la más poderosa, o naves enanas, cuyo armamento superaba con creces las armas de los buques negros. Para mayor seguridad, ambos navíos viajaban lo suficientemente separados como para no inducir a pensar que se trataba de un grupo único. Con aquellas medidas, Keomara y sus almirantes esperaban minimizar los riesgos de una travesía que se antojaba tan larga como incierta.

La fascinación de los primeros momentos de la etapa, aquella extraordinaria belleza del paisaje marino y la excitante sensación de navegar en un buque a merced del viento, se fue poco a poco desvaneciendo conforme los días pasaban mansamente. En su lugar sólo quedaba la rutina y el trasiego en aquella plaza flotante. Húmeda, estrecha e insalubre atestada de viajeros. Las horas se dilataban con pereza, sobre todo para aquellos que no teníamos una función definida en laberinto de tareas de gobierno y mantenimiento del barco. El paisaje, tan cautivador y fascinante durante los primeros compases perdió pronto la capacidad de sustraernos, de arrebatarnos con su plácido embrujo y comenzó a volverse monótono y habitual a nuestros ojos. Sufrí en carnes propias lo que debió ser la sensación de los marineros que tripulaban las naves que viajaron al nuevo mundo o un pasaje del famoso Galeón de Manila y sus interminables itinerarios sobre el Pacífico. Pasar días en un lugar incómodo cuyas dimensiones parecen estrecharse a medida que discurre el tiempo y con las provisiones deteriorándose y consumiéndose a un ritmo alarmante hacer perder pronto el embrujo del mar. Había muchas horas para gastar y muy pocas ocupaciones en qué invertirlas. Claudia, privada de su mentor, las aprovechaba habitualmente para sus meditaciones y prácticas. Perfeccionar así las enseñanzas que había recibido de Ishmant. Resultaba un espectáculo nuevo verla pelear con adversarios invisibles, con aquellos movimientos lentos y poderosos, armada con uno de aquellos ligeros sables que el propio monje le había obsequiado.

Por mi parte invertí mucho del tiempo ocioso de aquella travesía en dar cuerpo escrito a las notas y fragmentos que ya empezara en la isla. Si aquella forzosa reclusión me sirvió para madurar la idea de dejar constancia por escrito toda aquella increíble historia que nos tocaba vivir —ignoraba aún en qué manera o estilo—, el viaje en el Impaciente fue el culpable de parte de la primera redacción manuscrita. Por aquel entonces aún no tenía intención de escribir ni siquiera un relato. Me limitaba a plasmar pensamientos, a rescatar notas de los hechos que ya habíamos superado y a forzar a mi memoria a rescatar de mi recuerdo cuanto pudiese, para luego si en alguna ocasión había oportunidad de ello, que aquellos trazos sirviesen de guía para una buena narración.

Claudia se emocionó muchísimo cuando supo que aquellos garabateos en pliegos desordenados tenían intención de ser en algún momento una historia. Una historia que contaría nuestro accidentado paso, el que fuera, por aquel turbulento escenario. Aunque por entonces nadie podría sospechar cómo y cuándo tendría escrito su final, si es que alguno había para merecer contarse… si es que yo siguiera allí para hacerlo.

Solía compartir con ella mis esbozos, aunque sin orden ni forma definitiva. Ella los leía e incluso se atrevía a comentar y sugerir. Tenía una gran agudeza en los comentarios y su visión me ayudó mucho a tomar un planteamiento y ritmo narrativo. Estaba encantada con la idea de ser en algún momento un personaje literario y yo no escondía que la trataba muy bien en mis líneas. Aquellos días que pasamos juntos fueron esenciales para mí y también para ella. Dudo que mi estilo literario por aquellos entonces pudiera impresionarla. Aunque no mentiría si afirmo que ambos nos conocimos un poco mejor a través de las acotaciones que yo plasmaba sobre los pliegos en blanco. Ella podía mirar a través de mis ojos. Se veía a sí misma y también al resto de nuestros acompañantes. Y también me descubría a mí. Pronto, todo el mundo en aquel barco supo que trabajaba en aquella empresa y cada cual quiso poner de su parte. Incluso Allwënn, de quien nunca hubiese apostado tal cosa, se sentía intrigado por conocer cómo le trataba en mis líneas y gastó muchos momentos en sentarse conmigo a solas y hablarme de él. Juro que la mejor idea que he tenido jamás fue decidirme a escribir este libro. No pueden imaginarse cuántas satisfacciones me brindó entonces, y no menos ahora. Podría arrepentirme una a una de la mayoría de las decisiones en mi vida, pero nunca de esta.

Las prácticas de Claudia embelesaban a todo el pasaje. Solía colocarse en el castillo de proa para no molestar en los quehaceres rutinarios de la embarcación. Su imagen allí terminó siendo como una danzante silenciosa, como un punto de belleza que rompía las rutinas diarias. Pronto nos acostumbramos a verla y se echaba de menos su presencia cuando no estaba.

Por su parte pronto comenzó a sentir algo que la descolocaba un poco. Comprobó que cuando su mente quedaba en calma afloraban a ella imágenes. Imágenes nítidas a veces acompañadas de sentimientos muy claros y fuertes. Pero no eran imágenes al azar. Eran imágenes del mestizo. Allwënn se colaba en sus pensamientos. La primera vez que le ocurrió pensó que estaba perdiendo la concentración. Que sus sentimientos hacia el turbado guerrero la traicionaban y la sacaban de sus prácticas. Pronto entendió que no era así, sino justo al contrario. Cuanto más metida estaba en su concentración, tanto más nítidas y potentes eran aquellas imágenes. Tanto más claras.

Veía escenas con Allwënn. Al principio solo eran destellos fugaces, como instantáneas grabadas en una retina una décima de segundo. Escenas sueltas, sin conexión. Habitualmente estas se cargaban de un fuerte sentimiento que impactaba potente y desaparecía al instante. Eran flashes. Le veía sonriente y sentía un enorme caudal de felicidad. Una felicidad que le llenaba los poros, que la colmaba. Le veía usando su espada y percibía fuerza y nobleza. Una sensación reconfortante de paz y seguridad… Sin embargo, la imagen que más se repetía eran sus miradas. Allwënn alzaba la mirada en esas escenas descontextualizadas en su memoria. Alzaba sus ojos y la contemplaba. El sentimiento que se asociaba a ellas era amor. Eran las miradas de amor más intensas que unos ojos puedan ofrecer. Amor absoluto, sin fisuras ni condición. Era la mirada enamorada plena. A Claudia se le erizaba el cabello cada vez que la sentía. Aquellos ojos la miraban directamente al alma. A ella. Aquel sentimiento de amor tan profundo, tan bello… era hacia ella. Eso la turbaba. No creía recordar que Allwënn la hubiese mirado así jamás. Y sin embargo el sentimiento era claro, evidente. Inequívoco. Nunca había experimentado aquella mirada y sin embargo en su mente aparecía con los vapores cálidos de un recuerdo. Un recuerdo que jamás había sucedido. Un recuerdo que sentía como suyo, pero que no lo era.

Parpadeó al volver a la conciencia y sin poder evitarlo buscó al mestizo por la cubierta con una mirada hambrienta. Le encontró hablando con Keomara junto a la baranda de estribor. Se quedó en aquella mirada un instante absorbiendo la figura y silueta de aquel hombre enigmático. Entonces notó cómo lentamente, así hubiera sentido el peso de su mirada, Allwënn se volvía y la descubría en aquella observación.

Sus ojos se cruzaron en la lejanía.

… y a ella le dio un súbito vuelco al corazón.

Las aguas del océano estaban mansas aquella brillante madrugada salpicada de estrellas, reposando en la quietud de la noche. Como si ellas también hubiesen sucumbido al hechizo del sueño. La mayoría intentaba abandonarse al reparador descanso y en la cubierta principal sólo algunos marineros surkkos mataban las horas con un extraño juego tribal.

Asubansupar contemplaba la deslumbrante oscuridad del cielo cuajado de luces brillantes, con gesto relajado y ausente, apoyado en el barandal de estribor. Las luces del Dragón Artillado podían divisarse algunas millas a popa. El oscuro guerrero pensó que probablemente algún otro ojo insomne apostado en aquella cubierta lejana estaría en esos momentos divisando los fanales que delataban al Impaciente y pensando lo mismo que él pensaba.

No se percató de su presencia hasta que no estuvo cerca y su respiración profunda y grave le delató. El guerrero se giró pausado y con calma para encontrarse con Allwënn que se aproximaba a su dirección con gesto turbado, como rumiando algún pensamiento. Cuando descubrió la altiva figura del oscuro guerrero, le dedicó un gesto cordial a modo de saludo y se situó a escasa distancia de él. A pesar de llevar ya muchas jornadas de travesía era la primera vez que ambos personajes se cruzaban a solas y sin ninguna obligación desde que embarcaron. Lo que Asubansupar no sabía es que el bravo mestizo tenía motivos para haberlo buscado aquella noche aunque tratara de hacerlo parecer un encuentro casual. No se cruzaron más palabras que un respetuoso saludo y durante un buen rato el muawary le dedicó una prolongada, aunque taimada, observación. Allwënn parecía inquieto y no hizo nada por disimularlo.

Asubansupar decidió romper el hielo el primero.

—Pareces nervioso esta noche, guerrero Allwënn —le dijo con aquella voz espesa y grave. El mestizo se volvió hacia el Siempre Poderoso—. El mar está en calma y estará así hasta la madrugada.

—Detesto los viajes por mar. Debe ser mi sangre enana —confesó aquel. El oscuro coloso sonrió ante el comentario.

—He conocido a pocos enanos pero todos eran buenos navegantes —le aseguró.

—No os habéis tropezado nunca con un Tuhsêk, desde luego —le respondió Allwënn en tono distendido—. Ellos prefieren la tierra firme bajo sus botas. Aguantan sobre el agua salada lo que un lastre de piedras. Supongo que en cierto sentido a mí me ocurre lo mismo. Demasiada agua a mí alrededor. Tanta inactividad me desespera. —Asubansupar regresó su mirada al lienzo estrellado y silenció su comentario durante unos segundos.

—Sin duda sois un hombre impulsivo. Los míos aseguran que sois un guerrero formidable. Esta travesía no debería inquietaros. —Allwënn le dedicó una mirada agradecida.

—Tenéis guerreros valientes y leales. Y son demasiado generosos conmigo —le aseguró devolviéndole la cortesía—. Nada tiene que envidiar el gran Asubansupar. —El aludido inclinó la cabeza en señal de respeto, saludo que le fue devuelto por el mestizo. Allwënn, a pesar de tener fama de insolente y orgulloso solía ser exquisitamente cortés y respetuoso con quienes consideraba grandes guerreros. Sobre todo si aquellos se mostraban corteses y respetuosos en sus formas con él. No era parco en alabanzas hacia ellos. Importaba poco si resultaban grandes generales del ejército imperial o soldadesca tribal. Un gran guerrero, decía, no suele ir proclamando sus destrezas ante todos sino que deja que otros las reconozcan en él. Un guerrero, añadía, que no se prive de airear sus virtudes no merece respeto, merece una lección de humildad. Y puedo asegurar que él se mostraba siempre dispuesto a humillar a cuantos consideraba innobles y chusma arrogante. Sin embargo, cuando se cruzaba con hombres de la talla de aquel muawary, cuajado de señales, admirado y respetado por los suyos, humilde y leal; su sangre enana, que era la responsable de aquella inconsciente veneración por el guerrero veterano, se dejaba ver sin reparos.

—Me alegro de que ambos estemos del mismo lado —le aseguró Asubansupar—. Imagino vuestro tormento.

—Quizá lo imaginéis después de todo. —Allwënn encontró cercano a aquel severo tótem muawary lo suficiente como para terminar de sincerarse con él y explicarle el motivo de su buscado encuentro—. No creo estar contando nada nuevo para un guerrero de tu temple, noble Asubansupar, pero en mi caso la vida nómada ha terminado por doblegar los buenos hábitos. Te acostumbras a dormir poco y a buscarle sustitutos al sueño en demasiadas ocasiones. Acabas ganando la batalla al sopor de la noche y manteniendo tus sentidos más alerta y afinados… pero terminas esclavizando tu cuerpo a esos mismos bálsamos. El néctar de Hebhra es un amante formidable cuando se tiene cerca, pero es un adversario temible si no se le atiende con cierta regularidad. ¿Qué hierbas o caldos consumen los muawary cuando le fallan las fuerzas o les tiembla el espíritu?

Asubansupar sabía perfectamente qué trataba de decirle aquel guerrero de mirada feroz y que parecía derrotarse en sus brazos. Él mismo no había sido ajeno a aquellas mismas mortificaciones.

—Hace años que no pruebo la Hebhra —confesó con la cercanía de quien se sabe autorizado—. Los muawary no tenemos acceso a las hierbas. Sólo nuestros shamanes acostumbran a ingerirlas para facilitar los contactos con los espíritus… pero los nunqqara suelen mascar Kuhrûmé. No es Hebhra, pero os hará olvidarla, al menos durante un tiempo.

Allwënn se rascó aquel mentón barbado con fruición.

—¿Kuhrûmé? ¿Como el veneno[11]? —Preguntó intrigado el mestizo. Asubansupar se sorprendió de que aquel mestizo conociese las propiedades letales de aquella raíz del desierto. El mestizo reconoció en los ojos del guerrero su estupor y se apresuró a desvelarle el secreto—. Gharin solía… bueno, mi compañero… un buen amigo. Él solía utilizarlo para aderezar las flechas. Nos criamos en los bosques del Sannshary, supongo que lo aprendería de algún… —Allwënn quedó un instante pensativo con aquella frase en los labios—. En realidad no tengo idea de cómo pudo aprenderlo.

Asubansupar evidenció con un gesto su agrado ante aquella noticia y le sonrió mostrando sus enormes dientes blancos con cierta malevolencia.

—Así que os criasteis con los diablos Sannsharitas —comentaría en un tono que la habitual suspicacia de Allwënn no supo realmente que intención darle—. Entonces es posible que conozcas la raíz después de todo, guerrero. —Luego, le comentaría en un tono más distendido…

«… el veneno se consigue de la parte más carnosa del bulbo, pero la Kuhrûmé es en realidad la capa endurecida del exterior. Los nunqqara la separan, machacan y maceran durante días. Luego dejan ahumar la pasta que termina teniendo el aspecto de finas láminas crujientes que mascan sin cesar. Sé que algunos de ellos lograron hacer que sus raíces agarraran en el suelo de la isla».

El oscuro guerrero se detuvo en un gesto pensativo tratando quizá de hacer memoria.

—Puede que Naommbhé tenga un poco. Sí, quizá él tenga. Me ha parecido verle a él y a otros nunqqara cerca de la escotilla de la primera cubierta. Vamos, te acompañaré. Naommbhé no habla la lengua Común.

Agradecido por la gentileza de aquel habitualmente sobrio guerrero y ¿por qué no decirlo?, aliviado en parte ante la perspectiva de ahuyentar a sus fantasmas, Allwënn no dudó en acompañarle. Ambos dejaron la borda y caminaron en dirección a las cubiertas inferiores en aquella tranquila y oscura noche en el mar. Durante el breve trayecto, el mestizo interrogaría a su acompañante sobre un aspecto que no había acabado de entender en aquella conversación.

—Naommbhé es uno de los cazadores ¿No es cierto? Lleva el pelo rasurado desde las sienes al cogote y se trenza el resto muy pegado al cráneo. También lleva un curioso tocado como remate con unas pequeñas varillas de madera muy labradas, ¿me equivoco?

—Es el Nath’sakk’a —aseguraba el muawary indicando el nombre de aquellas varillas de madera—. Le identifica como veterano lancero. No, no os equivocáis, guerrero. Ese es el hombre que buscamos.

—Coincidimos en la selva buscando a los supervivientes. —El guerrero surkko reaccionó con sorpresa.

—¡Ah! ¿Entonces os conocéis?

—No, no… —se apresuró a desmentir aquel—. Es cierto que no habla Común. A duras penas me lograba hacer entender con Asibantunnisar, el jefe de cazadores. No. Sólo me pareció llamativo y creo que por esa razón me resultaba familiar su nombre. ¿Creí que también era surkko? —Asubansupar le miró con cierta condescendencia.

—Y lo es… Es surkko pero no es un muawary. Naommbhé es un guerrero nunqqara. Buenas lanzas, muy buena puntería. Todos somos surkkos pero no todos Muawaries.

Allwënn entendió pronto el dilema y asintió con la cabeza.

—Sin embargo, la gente del poblado se refería a vosotros como muawaries en general. —En esta ocasión el sobrio guerrero oscuro sonrió sin disimular un regusto amargo, quizá profundo y que aquellas palabras reavivaban.

—Lo sé, guerrero. La gente suele confundir aquello que les parece semejante a sus ojos, sobre todo cuando les es ajeno. Es cierto que los muawary somos mayoría y quizá eso confunda a los otros, pero también hay entre nosotros Nunqqara surkkos, Tappandonoah surkkos, Tuqawary surkkos… —Asubansupar tornó su gesto grave y sereno hacia el oscuro horizonte marino y se perdió en su inmensidad durante unos segundos. Allwënn le observaba con cierta emoción.

—Hubo un tiempo —continuó— en que los surkkos luchábamos entre nosotros por pedazos de tierra estéril. Un tiempo en el que los surkkos nos desangrábamos en guerras internas por la supremacía. Por la hegemonía frente a nuestros hermanos. Luego llegó el Culto y aprovechó nuestra debilidad y división. Nos ofrecieron lo que a todos: la anexión o el exterminio. Pero qué podemos recriminarles a ellos si nosotros sembramos en tierra fértil para provocarlo. Los Ashitaru, los Hassih, los Tukkawok, los Sísnaqqa y otras tantas familias han desaparecido para siempre. De las Veinte Naciones que fuimos, los únicos surkkos que quedan viajan en estos dos barcos con su destino a la deriva. —Allwënn quedó sobrecogido ante aquella revelación.

—Lo lamento, Asubansupar.

—Tú no tienes nada de qué lamentarte, guerrero. Yo soy quien se lamenta, pues es mi pueblo. Hemos derramado demasiada sangre inútil en no menos inútiles guerras. Y yo soy cómplice del desastre, pues me crecí en respeto y orgullo, me hice el guerrero que ahora ves luchando contra los míos.

No hablaron de nada más hasta llegar a su destino.

Tal y como Asubansupar había asegurado, Niommbhé y media docena más de Nunqqara. —Allwënn no podría haber precisado este punto sin ayuda— se arremolinaban agazapados en una curiosa postura en torno a una lámpara de aceite y jugaban a un extraño juego con unas cuentas de colores y unos huesos diminutos que lanzaban y colocaban en compleja disposición. Todo intento de comprender la dinámica de aquella singular distracción resultaba un verdadero desafío pero a juzgar por sus acalorados parloteos y sus exagerados ademanes debían resultar apasionantes. Al menos, ellos parecían pasárselo en grande.

En un primer vistazo su aspecto no resultaba muy diferente al de cualquier otro de sus camaradas como para observar diferencias evidentes entre las distintas familias. Todos tenían las mismas largas dimensiones, las mismas delgadeces, cuajados todos de abalorios de madera, hueso y oro. Tenían ese equívoco aura de fragilidad que en realidad esconde un cuerpo y un espíritu templados en las adversidades. Asubansupar se acercó a ellos en tono cordial dirigiéndose en ese idioma sonoro y silábico de aglutinante musicalidad.

Los guerreros allí reunidos no tardaron en parlotear entre ellos. Por su lenguaje gestual, Allwënn no necesitó hablar su extraño dialecto para saber que la respuesta no sólo iba a ser afirmativa, sino que por su actitud parecían extraordinariamente dispuestos a compartir lo que quiera que fuese aquel misterioso preparado con él.

El propio Niommbhé se dirigió al mestizo en aquella lengua que Allwënn ignoraba golpeándose el pecho en un gesto de su palma abierta.

—Niommbhé pregunta si tu pecho es fuerte, porque el Kuhrûmé lo pondrá a prueba. —Allwënn respondió con una generosa y confiada afirmación. Aquel guerrero nunqqara le hizo señas para que se acuclillara junto a él. De su fardo extrajo un par de pliegos generosos de aquella seca hoja, uno de los cuales le entregó al mestizo. A continuación se hizo entender para explicarle cómo debía usarla. Por gestos le indicó que debía frotarla con energía sobre su brazo y luego doblarla cuidadosamente en una determinada posición antes de introducirla en la boca. Allwënn comprobó que la textura de aquella planta en su apariencia y tacto se asemejaba a las hojas de tabaco antes de ser cortadas y una idea se coló en su cabeza.

—¿Esto puede fumarse? —Preguntó al jefe de los guerreros—. He gastado mis reservas de tabaco enano y no me importaría compartir mi pipa con tus hombres. —Antes de obtener una respuesta, sacó aquel instrumento de barro de su bolsa. Apenas dudó de cuál sería la respuesta de aquella gente al descubrir las exclamaciones que profirieron ante el inesperado hallazgo.

—Una chimenea enana —dijo Asubansupar—. Creo que acabas de hacer nuevos amigos, guerrero Allwënn. No te los quitarás de encima el resto de la travesía.

Apenas unos minutos después aquellos pliegos se habían convertido en desmenuzadas hebras y ardían dentro de la pipa del mestizo. Poco tardó Allwënn en imaginar que el nombre de aquella hierba probablemente derivaba de alguna expresión coloquial en la lengua de aquellos surkkos, pues las únicas palabras que articuló aquel en probar en primer lugar el espeso humo blanco de penetrante olor que despeñaba el instrumento enano, fue un prolongado y sonoro Kuhrûmé, al que el resto de los allí presentes, en un unísono coro, respondieron con otros entusiastas y sonrientes Kuhrûmé. Y así ocurría cada vez que alguien aspiraba de la pipa, cargando más y más de aquel humo espeso y blanco el espacio. Cuando al fin llegó a su dueño, Allwënn comprobó la verdadera naturaleza —y estragos— de aquella hierba. No pudo reprimir también un ahogado Kuhrûmé, que una vez más sería contestado con un desigual coro y algunas sonrisas malévolas. Había tanto humo que casi no se distinguían las caras sonrientes. Incluso Asubansupar se unió a aquella ronda.

No hace falta que les diga a mis sagaces lectores que Allwënn y aquellos surkkos acabaron por hacerse inseparables, al menos en lo que a noches insomnes se refiere mientras vagamos por aquellos mares.

Tres figuras negras como tres sombras se volvieron para mirarla. En su recargado vestuario como la noche se dejaban ver algunas notas de color plateado: la toga festoneada de los altos cargos del Cónclave, la Rueda y el Aspa junto al ’Säaràkhally’. Uno de ellos llevaba las armas del Abismo bordadas en las holgadas mangas de su túnica. Ella no le conocía aún, pero sabía a quién pertenecían aquellos rangos. Era Lord Velguer, la Luna del Tzuglaiam, Señor de los Ciclos del Sur. Poseía una mirada tenebrosa, inquietante. Sus perfiles eran flacos y afilados. Su presencia, turbadora. Junto a él se encontraba un hombre consumido como un cadáver viviente, de rostro severo y facciones amargas y hostiles. Cada arruga sobre sus ojos, cada pliegue marchito de su piel parecía delatar un siglo de existencia. Poseía una aureola que le envolvía como un manto. Sus galas no eran muy distintas a las de Velguer, pues se trataba de otra Luna. En sus vestiduras dejaba ver las armas del Trono. Se trataba de Lord Nasstukl, Luna del Alwebränn, señor de los Ciclos de Norte.

Había más hombres en aquella sala. Uno de ellos era el mismísimo Lord Vahl’Vunhuer, Canciller de las Legiones. Su figura ensombrecía a todos incluso privado de sus galas de guerra. Con él había al menos tres Mariscales de Campo y otros tantos oficiales de alto rango. Algo más alejado de ellos, una figura con atributos de Cardenal. Tampoco le había visto nunca. Era ‘Rha, el perro faldero de Velguer. Sólo entonces Tsumi fue consciente de su delicada posición.

—Vuestro nombre, soldado. —La increpó severamente el canciller de las legiones—. Os recuerdo que estáis bajo arresto. —Los guardias de la custodiaban la soltaron para que pudiera expresarse en libertad. Ella se inclinó en señal de respeto.

—Tsumi Sukokaira del clan Sukokaira, murâhäshii neffary, abanderada del Mulhan, a las órdenes de Su Voluntad —se presentó. Ella apenas aguardó el final de aquella retahíla para echarse al suelo en señal de sumisión. Hubo un silencio incómodo en aquella sala capitular, vestida de gala, repleta de dignidades. La soldado no supo interpretarlo como un signo positivo y su saliva se apelmazó en la garganta. Después de unos instantes de incertidumbre, una voz ajada y dotada de un particular tono sombrío la mandó alzarse. Ella miró a aquella poderosa concurrencia tratando de no delatar su creciente nerviosismo. Resultaba aquel un trabajo costoso con todos aquellos ojos mirándola, estudiándola, examinándola así fuese una pieza en venta.

—Tenéis un perfil de batalla ciertamente impresionante —dijo aquella misma voz. Era la de Lord Nasstukl, Señor de los Ciclos del Trono. En aquella sala y en aquel bastión era la máxima autoridad—. Si ignoramos a vuestra evidente falta de juicio, claro —añadió marcando un agrio énfasis en la palabra evidente—. Habéis matado a cuatro hombres, cuatro soldados de este ejército. No hará falta que os diga cuál es la pena… ¿Verdad?

—No, Excelencia —respondió ella consciente.

—Y si lo sabíais… Antes de mandaros al verdugo ¿Tendréis la amabilidad de decirnos por qué razón lo hicisteis? Me consta que podría haberse evitado la sangre —preguntó dándole deliberadamente la espalda.

—Esos hombres insultaron a mi oficial y me insultaron a mí. —La Luna se volvió raudo hacia ella.

—¿Y un insulto justifica vuestra actitud?

—Soy neffary, Excelencia. No toleramos el insulto. Eso nos deshonra. —Lord Nasstukl fingió sorprenderse. Tsumi continuaba aguantando la presión con aplomo.

—¿Aunque eso signifique vuestra condena a muerte?

—Sin duda. Se puede perder la vida con honor pero es despreciable vivir en la deshonra.

—Los Neffary sois… curiosos —manifestó con cierta ironía—. ¡Oh! Espero no haberos insultado… supongo que de ser así tendríais que… matarme.

—Tendría que hacerlo, excelencia. —Ante aquella insolencia hubo un revuelo en la sala—. Y luego me quitaría honrosamente la vida.

—¡Medid vuestras palabras, soldado! —le increpó el canciller, Señor de las Legiones negras—. No creo que haga falta recordaros ante quién estáis.

—No, no, no, Canciller. Dejadla… no dudo que ha dicho la verdad. Tanta convicción me abruma. Y tal vez nos sea útil —apremió el mitrado personaje. Volviéndose hacia ella le añadió—. Quizá tu alto sentido del honor no merezca morir hoy, después de todo. ¡¡Traed al prisionero!!

Instantes después el sonido pesado y metálico del arrastrar de cadenas avanzó como las líneas de vanguardia hasta alcanzar la sala mucho antes de que nadie cruzase el umbral. Pronto apareció un hombre semidesnudo escoltado fuertemente por varios soldados férreamente armados. Se trataba de un pintoresco humano. De buena estatura y cuerpo enflaquecido cuajado de tatuajes que surcaban su piel en líneas monocromáticas formando lazos, nudos y formas diversas que se entrelazaban en un armónico caos sobre brazos, pecho, espalda y piernas. Apenas vestía unos harapos, pues sus verdaderas vestiduras eran de metal. Del metal de las cadenas que lo apresaban desde los pies al talle, desde los brazos al cuello. Su cráneo estaba pelado salvo por una gruesa y llamativa cresta aunque toda su cabeza aparecía enjaulada tras los barrotes de una máscara de silencio. Una pieza de protección mágica especialmente útil para evitar que un reo con capacidades mágicas pueda articular palabra y con ellas hacer uso de sus habilidades.

La Luna del Alwebränn se volvió hacia su colega Velguer y le preguntó la razón de que el reo viniese amordazado de aquella forma.

—Los verdugos constataron que el mediohumano posee la habilidad de lanzar un poderoso aliento ígneo. Se trata de mera precaución, Señor. —Nasstukl le miró con cierta condescendencia, como si quisiera perdonarle la vida.

—Siempre con tanto exceso de celo, Velguer. —Entonces el señor de los Ciclos del Trono se aproximó hacia el condenado con paso cansino apoyado en su nudoso bastón de mando. Cuando apenas estuvo a unos metros de él se detuvo para hacerle un examen minucioso con sus ojos de sierpe. Un mediohumano. Un rasgado. Un contaminado, como ellos le decían. Apenas escoria. Apenas un divertimento de circo en el mejor de los casos. Barata mano de obra minera en la mayoría de ellos.

—Dicen que tienes una propuesta que hacerle a esta cámara. —Su voz sonaba insultante. Apenas podía esconder el desprecio que sentía por la criatura a la que se dirigía—. ¿Y bien?

El reo le miró directamente a los ojos a través de aquellas pupilas rasgadas que lucían sus extraños orbes amarillentos. Sabía bien ante quién estaba. A pesar de ello mostró agallas.

—¡Oh! Imagino que no puedes hablar con tanto hierro en el cuerpo —añadió con fingida grandilocuencia y con un desganado gesto de sus manos todos los grilletes se desprendieron de sus manos y pies cayendo pesadamente al suelo con gran estruendo. También la máscara que aprisionaba su cara se deshizo de sus ataduras y acabó junto al resto de los grillos—. ¿Mejor ahora?

El prisionero no pudo ocultar su sorpresa. Habían sido necesarios tres hombres y algunos minutos para aplicarle tanta presa que en apenas unos segundos había sucumbido al gesto apático de aquel siniestro personaje. Su primera reacción, casi automática fue la de frotarse las doloridas muñecas y recolocar las vértebras de su cuello adormecidas. Cuando regresó la mirada hacia el oscuro sacerdote, aquel batió su mano derecha indicándole sin asomo de emoción que se postrase ante él. No necesitó obedecerle. Una gran fuerza invisible le obligó de súbito a hincar las rodillas y caer a tierra, así hubiese sido reducido por una docena de soldados bien entrenados. Luego, un penetrante dolor en el cabello le hizo saber que había sido prendido del mismo. Era el propio Nasstukl quien le sujetaba obligándole a mirarle. Ahora su rostro severo parecía inundado de ira.

—¿Tienes un nombre, escoria? ¿Tienes un nombre? —le gritaba furioso. El prisionero tardó en responder, pero respondió.

—Saurio. Me llaman Saurio… señor.

—Y bien, Saurio… ¿A qué sucia infamia dedicabas tu miserable vida antes de ser encadenado? ¡Responde! —El dolor en la raíz del cabello era soportable. Había sobrevivido a peores castigos. La humillación era el sorbo amargo a tragar. Como todas las humillaciones, innecesaria. Sólo servía para dejar claro quién tenía el poder. El reo apretó los dientes.

—Gladiador… Era gladiador en la cuadrilla de Legión. —Nasstukl escuchó cierto murmullo a sus espaldas y se giró para comprobar qué sugería los comentarios.

—Buenos gladiadores —respondería Velguer sintiéndose cazado en pleno comentario—. Una famosa escuadra. Les vi en cierta ocasión en…

—No me interesa en absoluto tu afición por los gustos vulgares de la plebe, Velguer. —Y volviéndose de nuevo al prisionero le aferró aún más fuerte de aquellos prendidos cabellos que zarandeó con violencia—. Escúchame bien, rata de arena, dicen que tienes cierta información que puede interesarnos. Dime qué sabes y juzgaré si impedir que te echen como almuerzo a mis canes. Si no me satisface te sacaré las entrañas por la espalda aquí mismo. —Lord Nasstukl, ya conocía la información. El reo lo sabía. La había confesado varias veces antes de llegar aquí. Él mismo se había ofrecido a colaborar. De hecho, sabía que estaba ante aquella curia precisamente por eso, porque ellos ya sabían lo que tenía que decirles. Aquel humillante y doloroso teatro se representaría por última vez. Quería acabar de una vez.

—Puedo… puedo llevaros hasta Rexor. Sé… donde se esconde el Guardián del Conocimiento. —El sombrío monje mostró una pérfida sonrisa antes de soltarlo.

—Puede… que continúes con vida, después de todo. —Entonces dirigió su mirada hacia Tsumi que asistía a la escena empalidecida como un cadáver a pesar de tratar por todos los medios de disimularlo—. Soldado, presta buena atención. Aquí hay un nuevo motivo para probar su sentido del honor. No lo malgastes.

Tsumi desterró por un instante los recuerdos de aquel incidente y tornó casi en un acto reflejo su mirada a aquel antiguo gladiador que ahora cabalgaba a su lado.

Marchaban hasta Tagar, la que otrora fuera la ciudad frontera con el Reino enano de ’Tûh’Aäsack. Hoy la ciudad había desaparecido como tal y sólo seguían en activo las murallas y fortines de su interior alojando en sus vientres de piedra a parte de las legiones que controlaban el Nwândy. Poco sabía aquella dura guerrera neffary de la naturaleza de su misión. Alguien de mucha importancia parecía esconderse en un alcázar próximo al reino enano. Su cometido era dirigir a las tropas hasta Tagar donde se reforzarían con infantería ligera de orcos y alguna compañía de Colosos. El traidor decía conocer bien el lugar y aseguraba poder abrir las puertas de aquel alcázar sin derramar una sola gota en el intento.

Vestido con su habitual parafernalia de combate y libre de las cadenas su aspecto era bien distinto. Respondía con fidelidad al seudónimo que le servía de nombre. En nada era comparable a las bestias reptilianas que poblaban las filas del Culto pero tenía la misma mirada gélida de ellos. Era un hombre de generosa estatura y nervuda complexión. Aunque sin dura se trataba de su rostro tatuado, de facciones marcadas y gesto desafiante el que intranquilizaba a la neffary. Comandaba ahora una hueste de caballería que cabalgaba en una gruesa columna hacia el sur. Aunque la mayoría de sus hombres habían quedado en Gallad, Tsumi logró convencer a la curia para que le permitiesen ser acompañada por su diestra, Tatzukai, y algunos de los Neffarai más selectos.

Había algo en los ojos de aquel traicionero gladiador que advertía a aquella mestiza que no se trataba de un hombre de fiar. Sin duda, tenía verdadera voluntad de traicionar. Parecía un tipo sin escrúpulos. Preocupado sólo de sí mismo y del beneficio inmediato que sus acciones o decisiones pudieran procurarle. No es que el Culto estuviese sobrado de hombres de escrúpulos en sus filas. Sin embargo, podía esperarse de ellos, al menos, la lealtad a los principios de la orden. Fidelidad al proyecto de regeneración que abanderaban a través de la sangre y el acero. El fin que perseguían justificaba los medios empleados… pero aquel personaje carecía de aquellas motivaciones, no compartía aquella finalidad. De hecho, carecía de toda finalidad. Podía esperarse de él cualquier cosa, así le cambiase el viento y soplase en su contra. Saurio era un aliado sin honor, impredecible y por lo tanto peligroso.

El otro compañero de viaje también le intranquilizaba, aunque este por otros motivos. La reputación de ‘Rha le precedía. Ya se habían encargado los más veteranos de advertirle. Todos conocían al Cardenal como la mano oscura de Lord Velguer. Aquel consumido personaje parecía acostumbrado a las cansinas travesías a caballo. Era hosco, de mirada resentida y penetrante. Sin duda, era un cuervo carnicero difícil de tratar. Él dirigía, de hecho, aquella columna de jinetes y exploradores que avanzaba a buen ritmo por las escarpadas laderas de la costa oeste del Media-Kürth. Ella sólo tenía que garantizar el éxito de la misión y cuidar de que nada le ocurriese al prisionero. Y en caso de traición, traerlo de vuelta con vida para que pudiese ser castigado acorde con su delito.

Había algo en los ojos rasgados y amarillos de aquel gladiador que le delataban. Algo le decía que iba a cumplir su palabra. Pero un traidor es un traidor. Si por ella fuese, lo desmembraría pieza a pieza una vez que hubiese cumplido su parte del trato.

Quisieron los dioses volver a marcar nuestro destino nuevamente desde los cielos con una nueva tormenta. Nos habíamos esforzado mucho en evitar todas las turbulencias del mar y lo cierto es que, antes de aquella ocasión, poco o ningún inconveniente serio habíamos tenido que superar. Aquel día el asunto iba a ser bien distinto.

En la cubierta del poderoso Dragón Artillado se mascaba la tensión. El viejo Garnno había alertado desde la atalaya de la presencia de una tenebrosa mancha de nubes de inquietante color que avanzaba a favor del viento, desde popa, a un ritmo demencial. El mar empezaba a encresparse como inequívoca bienvenida.

—No la sortearemos a tiempo. Será mejor que nos preparemos para lo peor —se murmuraba entre la tripulación más veterana. Ishmant escudriñaba el avance imparable de los negros nubarrones con el rostro contraído. Ariom se acercó desde atrás.

—Deberíamos dejar el puente, Venerable. Aquí solo seremos un estorbo para los marineros. —El monje accedió a ser acompañado hasta abajo.

Nuestro vigía pudo apreciar claramente cómo el buque enano era engullido por las nubes y perdía contacto visual con él. En ese momento, Keomara se aproximó a nosotros y nos ordenó bajar a las bodegas y protegernos allí junto al resto del pasaje.

—Esos cielos tienen muy mal aspecto, amigos. La tormenta viene ruda.

Dejamos el puente al tiempo que las gargantas comenzaban a desgañitarse en órdenes que no entendíamos. Allwënn no podía disimular su rostro desencajado por el temor. No resultaba ningún secreto que aquel medioenano le tenía algo más que respeto al mar, sobre todo si este se levantaba con ganas de guerra. A’kanuwe trató de calmarle asegurándole que con Keomara gobernando la nave estábamos en las mejores manos. Sin duda, aquella mujer había cambiado mucho en los años transcurridos pero la imagen que Allwënn aún evocaba de ella era la de aquella pequeña bribona… y esa no resultaba la imagen que uno desea tener de quien dispone tu vida en sus manos. Nos apiñamos todos haciendo acopio de valor, a sabiendas de que los momentos que se avecinaban iban a ser los peores desde los días del huracán.

La tormenta tardó en alcanzarnos más de lo que imaginamos. Los hábiles marineros se esforzaron por dilatar su contacto todo el tiempo que fue posible, pero al final, aquella marea negra que navegaba por el cielo encontró su presa. Me temo que no podré relatar a mis lectores con toda fidelidad los momentos de pánico que vivimos a bordo de aquel trozo de madera. Fueron los instantes de angustia más intensos en mucho tiempo y con toda seguridad, exceptuando un par de ocasiones anteriores en aquel mundo hostil, resultó la peor experiencia que había sufrido hasta la fecha. Las olas sacudían el barco a su merced y dentro de aquella bodega los peligros que corríamos no eran menores a los de estar expuestos en cubierta. El agua entraba como una marea y las lesiones por golpes y caídas resultaron muy serias. Fue una auténtica pesadilla de gritos y avalanchas que se dilató mucho más de lo que nadie deseaba con los bramidos del cielo aullando sobre nosotros y el golpear del mar en el casco que parecía poder partirnos en cualquier momento. Por la violencia con la que nuestra fragata llegaba a escorarse temíamos por la suerte de nuestros marineros, para muchos de los allí presentes maridos o padres, pues parecía imposible que pudieran sostenerse sobre la borda de aquel húmedo barco sin la ayuda de un milagro. Fueron aproximadamente dos horas, gracias a las habilidades marineras de quienes gobernaban el barco, que lograron después de todo, reducir sus efectos en buena medida evitando su núcleo. Cuando el sol volvió a brillar, para mí había pasado al menos un día. Creo que en algún momento debí perder el conocimiento pero no logro recordar cuándo o por qué razón.

No tuvimos que lamentar graves daños después de todo, ninguna baja, a los dioses gracias por su misericordia, que bien habría valido aquella tremenda fiereza un puñado de hombres a la deriva. Algunos daños en las velas, a pesar de arriarlas a tiempo, ninguno demasiado serio. Eso sí, muchos nudos en las jarcias que se llevaron algunas horas de trabajo y sudor y algún palo quebrado que pudo no obstante repararse con solvencia, pero no otra cosa.

Solo hubo un lance digno de lamentar. Perdimos el contacto con el Dragón Artillado. Esperamos sobre nuestro rumbo, confiados de que quizá la tormenta sólo les hubiese desviado de la ruta y que lograsen, después de algún esfuerzo extra, regresar con nosotros. Pero todo fue inútil. Un gran pesar se apoderó de todos los ánimos, en especial los nuestros, pues había grandes compañeros muy queridos en aquel otro navío, que por entonces nadie quería dar por naufragado. Esperamos más tiempo del que podíamos permitirnos sin que nada nuevo en el horizonte nos diese una pista de la suerte de nuestros compañeros. Tampoco encontramos restos flotantes que nos confirmaran la mala fortuna y aquello parecía ser un bálsamo del que todos querían beber. Decidimos continuar con aquel mal presagio en el cuerpo…

No seré cruel con mis lectores. Aquella tormenta no hundió al dragón enano, pero tardaríamos mucho, mucho tiempo en volver a tener noticias de aquellos que para nosotros habían enmudecido en el vientre asesino de una tormenta marina.

Hasta entonces aún hay muchas cosas que debo relatar.

Nuestro barco parecía navegar a la deriva a merced de un viento caprichoso que no había cambiado en muchas jornadas. Por eso cuando el vigía de la mayor gritó a plena garganta que divisaba la línea de costa en lontananza hubo una súbita incredulidad en las filas de aquel pasaje hambriento, desecho y enfermo. Poco a poco, conforme los escarpados perfiles de la costa se fueron haciendo diáfanos desde cubierta fuimos despertando de aquel letargo desagradecido y perturbado que nos embargaba a todos.

Allwënn alcanzó la punta de proa apresurado encajando en su cintura el arnés que le servía de cinto donde la Äriel se mecía desde su atalaya con exultante tiranía. Keomara ya estaba allí y escudriñaba el nuevo horizonte a través del miralejos enano con gesto truncado.

—¿Dónde estamos? ¿Qué costas hemos alcanzado? ¿Las reconoces? —Keomara no contestó. A su lado la bella elfa Questtor le indicó con un gesto que tratara de reprimir su impaciencia, pero Allwënn como de costumbre hizo caso omiso a aquellas recomendaciones—. ¿Algún signo del Culto?

—La playa parece virgen. No hay ningún signo hostil a la vista —dijo ella sin apartar la mirada de aquel aparato enano con el que avistaba el horizonte—. Pero no podemos arriesgarnos sin más.

Keomara devolvió el miralejos y se dirigió al mestizo aunque en sus palabras se advertía que hablaba para todos cuantos presenciaban la escena.

—Echaremos áncora algo más adelante y mandaremos un par de chalupas de reconocimiento para tomar la cabeza de playa.

A pesar del tormento que suponía tener tan cerca la ansiada tierra firme y no poder desembarcar, el ánimo renovado se extendió con rapidez y aquella bella anochecida sobre el mar volvieron a lucirse sonrisas silenciadas y reprimidas durante mucho tiempo. Nuestro mayor pesar seguía siendo haber perdido todo contacto con el «Azote» después de aquella tormenta en alta mar, que ahora en la ausente distancia reaparecía en la memoria como un mal sueño. Llevábamos tanto tiempo sin la sombra del buque enano sobre nuestra estela que casi teníamos que hacer un esfuerzo para recordar que una vez fuimos dos los barcos que partieron de aquella isla ahora sumergida en el profundo y traicionero vientre del océano insondable y maldito.

Nada sabíamos de la suerte del cañonero. Si aún navegaba como nosotros a la deriva los dioses sabrían por qué coordenadas, o si yacía comido de algas en el fondo del mar. Pero no teníamos opciones para la derrota. Habíamos alcanzado tierra. Los dioses se habían mostrado benévolos con nosotros y teníamos la obligación de continuar nuestro peregrinaje, allí donde su desidia, la de los dioses, nos condujese.

Nuestro aspecto no podía ser peor. En poco se parecían por entonces los hombres y mujeres que salvamos la gran muralla marina de aquellos que una ver partieron orgullosos de las playas de aquella isla. Los que gozaban de mejor aspecto eran sin duda los muawary aunque muchas mujeres y niños habían caído enfermos. No obstante temíamos por la salud de buena parte del pasaje pero al menos la dura travesía no se había cobrado ninguna vida. El aspecto de Allwënn era con mucho el más cambiado. Su barba se había poblado dura y espesa, recordándonos su linaje. Desde las primeras jornadas había abandonado las piezas más pesadas e incómodas de su armadura y su camisola, que en otro tiempo fue blanca, se cuajaba de suciedad y marcas de sudor. Sus largos cabellos, en otro tiempo impolutos y brillantes lucían por comodidad al final de aquella dura prueba el trenzado de los surcos, donde sus mechones más largos se apelmazaban en gruesos macarrones ásperos por la acción del salitre. Keomara y A’kanuwe no lucían mejor aspecto, incluso Claudia y quien os habla, teníamos tanta suciedad encima que difícilmente hubiéramos sido reconocidos por nuestras respectivas madres.

A pesar de lucir el pabellón de los elfos, quienes aguardaríamos a buen recaudo sobre el barco teníamos órdenes expresas de no encender ninguna lumbre ni fanal. Cuatro fueron las chalupas que se llenaron con los exploradores más diestros y los materiales imprescindibles para levantar un pequeño campamento sobre la playa. Keomara, su bella consorte, Asubansupar y algunos de los surkkos que componían la oficialidad del barco los acompañaban. Allwënn tampoco quiso quedarse atrás. Con el manto negro de la noche aquellas embarcaciones de remos se marcharon en dirección a tierra.

Después de poner el primer pie sobre la fresca arena de la playa e improvisar un rápido campamento de pernocta se dividieron en cuatro grupos de rastreo. Dos de ellos rastrearían las inmediaciones. Tenían orden de regresar de inmediato si encontraban el menor signo de presencia hostil en la zona. El otro grupo, al mando de la Reina-Sombra, partió con algunas de las rancias provisiones. Su misión era avanzar en un arco más dilatado y explorar todo lo que el alimento y las fuerzas les permitieran, con objeto de trazar un informe más completo del lugar en el que las diosas de las Fortunas nos habían dejado caer. Allwënn, Keomara, Asubansupar y el resto de los surkkos quedarían en el campamento.

Aquella noche tanto los habitantes del barco como aquellos que pernoctaron en la arena durmieron poco. La madrugada se hizo larga y angustiosa, la espera cansina… pero merecería la pena.

El primer grupo de rastreo regresó de mañana con los gemelos estrenando la bóveda celeste. Las nuevas eran esperanzadoras: no parecía haber signos de presencia del Culto en las proximidades. Sin embargo, aquello no nos podía conducir a relajarnos demasiado. Con todo, Keomara entendió que la zona resultaba lo suficientemente segura como para ordenar a las chalupas regresar al «Impaciente» y fondearlo más cerca de la costa, con la idea de hacer desembarcar al resto de los tripulantes y el pasaje, ansioso por regresar a tierra firme.

Es cierto que uno se acostumbra mal al firme estable después de haber permanecido largo tiempo embarcado a merced de las olas del mar. La sensación de náuseas y mareos tardaría en desaparecer. Levantamos un campamento más duradero aunque nos cuidamos de no sacar de las bodegas todo nuestro cargamento por si nos veíamos en la necesidad de volver al barco en una emergencia.

Aunque habíamos visto morir aquella calurosa estación de Yelm en el mar, los días que nos recibieron en la playa nos volvieron a recordad aquellas temperaturas. A pesar de sentirnos incómodos por haber de soportar de nuevo rigores que creíamos olvidados, lo agradecimos, ya que sin duda estábamos mejor preparados para combatir el calor que climas de fríos más severos. El paisaje en derredor era moderadamente llano aunque daba la sensación que aquella orografía se encrespaba poco después de donde se perdía a nuestra vista.

En los cuatro días que el segundo grupo de exploradores gastó en regresar cambiamos dos veces el campamento a zonas de mejor adecuación aunque no muy distantes. Los parajes cercanos proporcionaron los primeros alimentos frescos en mucho tiempo y la agudeza de los surkkos pronto reveló una corriente de agua dulce que poder consumir. A las cuatro jornadas, el grupo de A’kanuwe regresó con información. Keomara reunió a los miembros más importantes de aquella comunidad de exiliados para estudiar con detalle las alternativas que se abrían a la luz de las nuevas recabadas. Probablemente, Allwënn no hubiese encontrado motivos para invitarnos a Claudia y a mí a aquella reunión táctica. Sin embargo, algo había cambiado. El nuevo talante de mi compañera, más profundo y sereno del que sin duda Allwënn y cualquiera que la hubiese conocido antes del incidente recordaba, hizo que la capitana corsario, que por otra parte nunca escondió su predilección por la joven, considerase oportuna su presencia en aquel selecto grupo. Yo, por entonces nombrado «oficiosamente» el cronista de aquel peregrinaje, fui llamado a ser testigo de excepción.

Amainaba la tarde junto a la playa. El mar nos devolvía su hipnótica música espumosa acariciando las arenas y se había levantado una brisa esquiva y racheada que aliviaba la punta de calor de aquel largo mediodía. Algunos de nosotros aún sostenían las escudillas de madera con las que aún dábamos buena cuenta de un guiso de pescado con el que nos regalábamos el estómago. Sentados sobre un gran tronco varado la mayoría, otros sobre las rocas cercanas y alguno directamente descansando sobre la fina arena se daban cita en aquella reunión buena parte de quienes tenían alguna autoridad sobre aquel grupo. Yo seguía entre cucharada y cucharada de aquel sabroso caldo la conversación que se desarrollaba ante mí.

—Aún no sabemos con certeza si hemos tocado el continente o nos encontramos en una isla de grandes proporciones —comentaba la felina guerrero de ébano que nos ponía al día de sus pesquisas por la zona. Todos se miraban con expectación.

—¿Qué isla podría ser esa? —Preguntó Allwënn, que desconocía cuán cerca o lejos se encontraba la isla que fuera nuestro punto de partida.

—Déjala continuar —le espetó Keomara.

—A dos días de nuestra posición siguiendo la línea de costa, esta tuerce abruptamente hacia el Nwândy —continuó A’kanuwe—. Hacia el interior, el terreno se eleva pronto. Creemos en es el inicio de una cadena de montañas. Un pequeño fortín orco cierra el paso y controla los valles. Ese camino es peligroso. Deberíamos descartarlo. —Hubo un breve silencio. Quienes comían lo aprovecharon para volver a meter la cuchara.

—Prosigue —le conminó la dama Keomara, una de aquellas que había aprovechado el intervalo, después de apurar su bocado.

—Por el camino de la costa se llega hasta un pequeño poblado. En él se acuartela un pequeño destacamento goblin y algunos orcos. Han tomado una torre defensiva. No parece de factura imperial, quizá fuese de enanos pescadores, levantada seguramente para protegerse de un eventual ataque corsario. Las fuerzas reunidas allí son en menor número que en el fortín de las montañas pero más rápidas. Encontramos el camino sembrado de huellas de perros. No deberíamos aventurarnos a pie por allí tampoco.

—Entonces estamos encerrados —dedujo alguien.

—No del todo —afirmó la elfa oscura—. Mandé a dos hombres a cruzar las líneas y explorar más allá. Poco después del poblado y la torre comienzan las lenguas de lo que parece ser un bosque de elfos. —Aquella noticia abrió un abanico de miradas. Sin duda nadie esperaba tropezarse con dominios de elfos tan cerca—. Apenas después, encontraron la desembocadura de un caudal que quizá podríamos remontar en barco. No sin riesgos.

—¿E internarnos en tierras elfas? —Aventuró el mestizo en tono poco seguro. Keomara se volvió hacia él con gesto decidido.

—En todo caso, será mejor que quedarnos aquí, Allwënn y esperar a ser descubiertos más tarde o temprano.

Claudia interrumpió el duelo retomando las primeras dudas del mestizo.

—¿Aún no podéis haceros una idea de dónde nos encontramos?

A’kanuwe, sintiéndose indirectamente aludida le contestó.

—No hemos explorado lo suficiente para saber si pisamos una isla o tierra firme. —La duda seguía en el aire. A lo que Allwënn arremetió con su habitual mordacidad.

—Si al menos alguien se dignase a confesar desde qué maldito punto de estas aguas partimos, es posible que todo fuese un poco más sencillo.

Las palabras del mestizo encontraron un eco que no esperaban. Hubo un silencio más que revelador y unos sugerentes cruces de miradas entre los miembros de la oficialidad de aquel barco. Como si aquella información que demandaba con ironía el medioenano sólo pudiese partir de una única persona. Entonces Keomara, resignada, se decidió a despejar algunas incógnitas.

—Nuestra isla se hallaba en los albores de las Aguas de la Redención al sureste del Armín. —Allwënn se sorprendió con aquella noticia. Ellos habían sido capturados cerca del Mar de la Gema, muy próximos a las costas orientales de Arminia. Ciertamente había un buen trecho hasta el ignoto lugar donde su antigua compañera de armas aseguraba que se escondía la antigua base insular—. Nuestra playa miraba directamente al Alwebränn. Bogamos durante mucho tiempo en esa dirección antes de torcer hacia el Nwândy. Podríamos haber navegado a través del Mar del Puño y haber alcanzado las costas de la isla del Ülsadar o incluso las playas de la isla Vannathar. Mi intención era superar el Armín, pero después de la tormenta ignoro dónde hemos ido a parar. —Allwënn pareció enfurecerse de súbito. Lanzó con indignación su escudilla a la arena y se levantó con fiereza del sitio que ocupaba.

—¿Ese era tu magnífico plan de evacuación? ¡Por los Dioses, Keomara! Ishmant pretendía llegar hasta Tagar, Rexor nos espera allí desde hace dos estaciones. No creo que el camino más corto pase por el Ülsadar. —Keomara se enfureció de súbito y respondió al mestizo en un arrebato levantándose y encarándose a él.

—¡¡Maldita sea, Allwënn!! Sigues sin entenderlo. Esa es mi gente. Me siento responsable de su seguridad y no pienso cruzar el continente exponiéndolos a un riesgo mortal sólo para que tus amigos y tú os reencontréis en el hogar.

—Tonterías —bramó el mestizo—. Ni te imaginas lo que se cuece a tu alrededor. Tú, reyezuela de tu pequeño mundo, destronada de tu migaja de tierra flotante. ¡¡Ni te imaginas lo que ese iluso de Rexor espera de todos nosotros!! ¡¡Lo que espera de estos dos humanos que traes contigo sin imaginarte lo que representan para él!! Deberías habernos dejado marchar hace tiempo. Hubiéramos cargado nuestro Sino a las espaldas y te hubiésemos dejado en paz para encargarte de los insignificantes problemas domésticos en tu isla. —Algo se cruzó en la mente de Allwënn que le hizo concebir una nueva posibilidad—. De hecho… —añadió con cierto tono de amenaza—. ¡Ya no somos tus prisioneros! No tengo por qué aguantar tus estupideces ni quedarme en tu compañía ni un minuto más. Mañana por la mañana me llevaré a los humanos conmigo y tú podrás guiar a tu gente a donde te venga en gana.

—Un momento, Allwënn —dijo una voz en un convincente y enérgico tono—. No tienes derecho a hablar así. —Aquella interrupción obligó a aquello dos contendientes a olvidar por un instante las diferencias que les separaban para desviar sus ojos hacia quien se enfrentaba al irascible elfo. Era Claudia. Se dirigía a él con un aplomo digno de encomiar—. No somos de su propiedad, pero tampoco de la tuya, Dama Keomara y por lo tanto me temo no iremos a donde no queramos ir.

—¿Qué diablos es esto? —Exclamó el guerrero ante la súbita rebelión de la joven—. ¿Un nuevo motín a bordo? —Claudia continuó explicando en un tono de voz sereno que contrastaba con la feroz dialéctica del medioenano.

—En absoluto, Allwënn. Queremos seguir a tu lado pero no es necesario romper con la Dama. Ni siquiera sabemos aún dónde estamos ¿o sí? —El mestizo se sintió confuso. No era aquella la reacción que esperaba. Se hubiese sentido más cómodo si la chica se hubiese empeñado en llevarle la contraria de manera más directa.

—¿Y tú qué propones, niña? ¿Seguir con esta ladrona dando vueltas sin rumbo? —Apostilló no sin cierta ironía.

—Yo no propongo nada, Allwënn, nada. No estoy en condiciones de proponer. Yo sé lo mismo que tú. La única persona que puede proponer es aquella que ha visto más que nosotros. —Y su mirada y gesto se tornaron hacia la que había sido la jefa de los exploradores. A’kanuwe se sintió aludida y se incorporó con gravedad con la intención de no obviar la responsabilidad de proponer una nueva alternativa.

—Propongo… —dijo con entereza mirando a los presentes— regresar al navío y tratar de alcanzar el río de los elfos para remontarlo. —Allwënn frunció su gesto en un evidente rechazo.

—¿Y pedir asilo en el bosque? —Ironizó.

—¿Por qué no? —Quiso saber la elfa que sostenía aquella posibilidad sin parecerle tan descabellada como al guerrero que tenía enfrente.

—Porque pareces no conocer a los tuyos, Questtor —le espetó aquel con el desprecio en sus labios—. Soy medio elfo. Conozco a los elfos. Créeme, Reina-Sombra, que hay mil razones para que esa respuesta sea un no rotundo y claro.

Ella se irguió en toda su delgada estatura y le lanzó una mirada endemoniada con sus pupilas lacerantes.

—Yo soy elfa, toda mi sangre lo es, mestizo —le recriminó ella con un orgullo que no trató siquiera de disimular—. Y te diré más: a pesar de la frivolidad con la que se viste mi título en tu boca, una vez fui reina entre los míos. Te puedo asegurar que mi pueblo no hubiese negado hospitalidad a los moribundos… aunque fuesen del otro extremo del mundo. —Allwënn le aguantó el duelo de la mirada.

—Tu pueblo se ha extinguido, Reina-Sombra… y su hospitalidad con ellos —le recordó aquel con maldad.

—¡Allwënn! —Le amonestó Keomara recriminando con una mirada violenta la crueldad de aquellas palabras.

—A… mí me gusta la idea de visitar el bosque elfo —me atreví a declarar aún con la tensión que se masticaba en aquel punto de la reunión tratando con ello, en lo posible, romper un poco aquellas pesadas cadenas que comenzaban a pesar en los ánimos, cada vez más caldeados.

—Haremos lo que A’kanuwe propone. Remontaremos el río —sentenció la capitana tratando de sellar la disputa—. Es cierto que ninguna autoridad tengo sobre ti, Allwënn. Por eso tú puedes acompañarnos o no. Pero los humanos serán libres de tomar su propia decisión —le propuso a modo de ultimátum. Allwënn masculló algo entre dientes, pero no le quedaban alternativas.

—¡¡Está bien!! ¡Maldita sea, ganáis! —Reconoció su derrota después de mirar a los ojos de Claudia y no tener garantías de que los humanos se decidiesen a acompañarle. A pesar de todo, la promesa que le había hecho a Rexor y sobre todo a Gharin de regresar con los humanos o no regresar le obligaba y le ataba, incluso ante circunstancias poco deseables como aquella—. Haced lo que os plazca. No interferiré más… pero yo no lo veo nada claro. Antes o después nos arrepentiremos de esta decisión.

Claudia sonrió, ya conocía los arranques del mestizo y empezaba a saber domarlos. Había algo dentro de ella que reconocía la manera de penetrar en sus murallas, como una vieja estrategia en desuso. A veces se apenaba de él… era un hombre con un terrible dolor que apenas si le dejaba respirar. Después de tanta bravata en el fondo no parecía ser más que un niño deseando ser abrazado. Ahora, pudiendo acercarse con más hondura al alma herida del mestizo. Ahora parecía entender qué vio en él, más allá de sus facciones aguerridas y viriles, la mujer que tanto le amó en vida y que tanto desgarro había dejado en su alma con su ausencia. Lo sabía demasiado bien. Demasiado…

—¿Entonces podemos contar contigo? —le preguntó la chica con una sonrisa cómplice. Allwënn bufó desganado.

—Estaré cerca para cuando haya que arreglar los problemas. Porque los tendremos. ¡Claro que los tendremos! —y esto diciendo, abandonó la reunión mascullando. Claudia sonreía en su interior. Ganar esa batalla le traía un extraño regusto de victoria olvidado. Probablemente Allwënn no veía aquella propuesta demasiado clara, pero Claudia sabía que eso resultaba beneficioso para todos. Había aprendido a valorar el tener a aquel formidable guerrero perpetuamente en guardia.

Dejamos correr la luna hasta ver amanecer la cresta de los soles gemelos asomando al horizonte.

Tal y como acordamos por la noche, esa mañana desmontamos el campamento y embarcamos de nuevo para poner rumbo a la desembocadura del río. Las velas del «Impaciente» se hincharon pletóricas de orgullo, rebosantes de una fresca brisa que nos soplaba de popa. Aquel augusto navío, bello y gallardo a pesar de los años, inició un lento bogar siguiendo la línea de costa.

Poco tiempo después los exploradores dieron el aviso de que pronto alcanzaríamos el pueblo costero y sus defensas tomadas por los orcos. Como medida de precaución Keomara mandó a todos los refugiados a las bodegas. Sólo quedaron en cubierta los marineros surkkos. Allwënn se resistió a acompañarnos. Muy al contrario, enfiló la punta de proa y quedó erguido, cruzado de brazos con gesto orgulloso y desafiante, así fuese un segundo mascarón. El viento lanzaba sus cabellos hacia la cara, pero nuestro aguerrido personaje no parecía importunarse con ello. Las siluetas de las casas destartaladas y de la torre de almenara pronto se dibujaron sobre la línea de costa. Hubo un momento de tensión, como si hubiese certezas de que había ojos invisibles tras aquellas almenas que sin duda contemplaban en altivo paso del velero elfo frente a ellos preguntándose quiénes serían aquellos que surcaban las aguas con semejante descaro.

Allwënn no relajó su postura durante el trayecto en el que el torreón estuvo a la vista, casi invitando a que tuvieran los arrestos necesarios para aproximarse hasta ellos y comprobar con sus propios ojos la identidad de aquellos misteriosos tripulantes que navegaban frente a sus narices bajo pabellón elfo. Si fuesen sólo la mitad de inteligentes de lo que se les suponía, sin duda habrían despertado cuanto menos el estupor en aquella guarnición. Allwënn esbozaba media sonrisa maliciosa imaginando su desconcierto. Pero no detendrían al navío elfo tan cerca de un bosque con los medios que disponían, que no parecían muchos. Así que el mestizo disfrutaba haciendo correr su insana imaginación. Especulando lo que aquellos pieles verdes sin cerebro podrían estar pensando en tales momentos.

A’kanuwe alcanzó al mestizo y se colocó a su lado. Allwënn desvió un instante su mirada y relajó su postura lo imprescindible para hacerla partícipe de su sardónica sonrisa. Ella parecía complaciente. Se diría que no había podido evitar sucumbir a la tentación de colocarse junto al guerrero y colaborar en aquella escena arrogante.

—Eres un auténtico provocador, Allwënn, no puedes negarlo. Disfrutas con todo este teatro —le comentaría cómplice.

—Disfruto aún más cuando responden a mis provocaciones, Princesa… y hoy no será el caso, me temo.

Nada ni nadie detuvo nuestro avance apaciguado e inexorable bajo las velas del «Impaciente». Mansamente, aquella atalaya de piedra se fue quedando atrás como un viajero rezagado en el camino hasta perderse de la vista. De nuevo con la autorización para poder caminar por cubierta regresamos al magnífico día que aquellos encumbrados astros nos regalaban. El mar se mecía en suaves vaivenes crispándose en espuma blanca, como adornos de cimera, al tiempo que nuestra quilla le abría una herida delicada y leve, rompiendo aquella armónica anarquía de ondas aceitunadas y penachos de plata. Un cielo azul interminable se cernía sobre nuestras cabezas en aquella tregua extraña del clima, cada vez más próximo al invierno. Sin embargo, la temperatura no invitaba a pasar demasiado tiempo expuesto a la caricia de la brisa y nos recordaba que a pesar de la ausencia de nubes y la brillantez de los astros solares, momentos como aquel se darían muy rara vez a partir de entonces. Claudia y yo lo notábamos con especial incidencia, acostumbrados a la dureza del verano de nuestro cada vez más lejano hogar. De todas maneras, para ser francos, andábamos ya un poco hastiados de tanto sol y calor.

Después de sortear un brazo de tierra que penetraba con indiscreción en las aguas de aquel bello océano esmeralda, asistimos a un espectáculo que, para muchos, sería como divisar abiertas las puertas del paraíso. El bosque de los elfos nos daba la bienvenida. Su belleza apenas puede encerrarse con la palabra. Sus árboles, aquella especie tan emblemática y característica de nombre ininteligible resultaba de un embrujo hipnotizador. Sus frondas se extendían allí donde poníamos la mirada, cubriendo montes y valles en lo profundo, más allá de la línea de costa apenas insinuada, entre la cual vertía sus aguas dulces el caudal cristalino que íbamos buscando.

—No hay puestos de vigía a la vista, ni rastro alguno de actividad —comentaba Allwënn—. Eso significa que el cauce es poco navegable.

—Con nuestro calado, señora —advertía nuestro vigía que había bajado de su habitual posición en las alturas—, nos arriesgamos a embarrancar apenas nos decidamos a subir el río.

Keomara mantenía la mirada tensa y dubitativa. Se frotaba el rostro en un instintivo gesto de incertidumbre.

—Nos arriesgaremos. Prefiero que este buque quede preso en el interior de un bosque elfo a que lo haga en una emboscada patrullera del Culto.

Enfilamos nuestra proa decididos a encarar la corriente y alabando las destrezas de nuestro piloto que maniobraba con virtuosismo de músico aquel gigante de madera. El cauce era estrecho y aunque en ocasiones parecía que íbamos a encajar entre las riberas, la mayor preocupación estaba en el calado y la eslora de nuestro navío; indudablemente muy poco aptos para la aventura que habíamos decidido correr. A nadie le pasaba inadvertido que aquella travesía tenía los minutos contados. Aun así, no pudimos sino subyugarnos ante la belleza circundante. Si hermoso es a la vista, el bosque élfico resulta aún más cautivador para el oído o el olfato. La miríada de olores y sonidos que derramaban sus entrañas resultaban dignas del sobrecogimiento del más ingrato de los hombres. Nos internábamos en aquel paraje evocador como furtivos, en silencio, sin más música que el rasgar de nuestra quilla en el agua y el ondear del viento que inflaba nuestras velas.

En alguna ocasión, el fondo del cauce nos advertía de su proximidad, anticipando el previsible final que habría de tener nuestra expedición. Mucho navegamos con todo, gracias a las diosas de la fortuna y a las hábiles manos de nuestro piloto, hasta que al fin el barco quedó varado como una sirena moribunda a escasos metros de una de las lindes después de una brusca colisión que escoró peligrosamente el buque.

El viaje había concluido.

Ya no había retorno posible.

Ninguna señal de los habitantes de aquel jardín hasta entonces. Los que tenían sangre elfa sabían que resultaba prácticamente una certeza que ya nos hubiesen localizado. Las defensas elfas jamás están a la vista de los incautos. No verles a ellos no significa que ellos no puedan verte a ti.

—¿Todo el mundo está bien? —Preguntaría la que a todos los efectos seguía siendo la capitana de aquella hueste. Algunas quejas, alguna magulladura, pero todos parecían encontrase en perfecto estado.

—¿Y ahora? —Quiso saber el mestizo a su antigua compañera apenas repuesto de la sacudida que acabó por ser la tumba del «Impaciente».

—Ya no hay vuelta atrás, me temo. Quienquiera que pueble estos bosques no tardará en darse a conocer.

—¿Corremos algún peligro, señora? —Asubansupar sólo tenía aquella idea en la cabeza. Él seguía siendo el responsable directo de la seguridad. Si había de esperarse una reacción hostil quería estar preparado para responderla.

—Siempre se anda en peligro tratándose de elfos. Confío en que adviertan que no somos ninguna amenaza para ellos. —Allwënn apostillaría algo más—. Ariom y yo cruzamos el Asûur por veredas sagradas y apenas si vivimos para contarlo. Nuestra suerte es que no todos los elfos son tan celosos con sus tierras como ellos.

Cuando lentamente el pasaje volvió a la compostura, Keomara se volvió hacia ellos y les habló.

—Nuestro viaje acaba en este río. No hay marcha atrás posible. Ahora dependemos de la buena voluntad de los elfos. Supongo que no tardarán en llegar, pero no nos esconderemos. Instalaremos un campamento. Vaciaremos las bodegas y encenderemos fuego. Si no nos han visto aún, no tardarán en hacerlo. Quien aún tenga fe en los Dioses, puede rezarles. Toda ayuda será bienvenida —añadió lanzando una mirada resignada hacia el cielo.

Se trabajó duro lo que quedó del día para procurarnos un refugio decente que nos protegiese durante la primera noche. Desmantelamos las velas y vaciamos el ajado cargamento de las bodegas. La mayoría de los víveres estaban muy echados a perder pero había orden taxativa de no proveernos del bosque hasta que los elfos hiciesen su aparición, ya que podían tomarse como una grave afrenta que matáramos a sus animales o recolectásemos sus plantas. Utilizamos la propia madera del agonizante navío para las lumbres, tampoco nadie debía dañar un árbol. Para los elfos es un agravio aún mayor que los otros. La inconmensurable alegría de haber cruzado el temible océano sanos y salvos se veía enturbiada por una desagradable desazón de sabernos a merced de los arcos Silvannos. En la tripulación no había caído demasiado bien aquella decisión sin vuelta atrás de encallar el barco. Aunque a nadie pasaba desapercibido que era mucho más alentador saberse amenazados por elfos que por orcos.

Caería la noche casi sin darnos tiempo a ser conscientes de ello. El cansancio en músculos y huesos hizo mella en nuestras filas. Pronto la mayoría de aquel pasaje se rendiría a un sueño intranquilo pero libre por primera vez de la amenaza de las aguas negras. Yo trataba de dormir en las proximidades de una de las muchas hogueras que calentaban una madrugada que había ido empeorando conforme el día avanzó, acercándose a las temperaturas más habituales del invierno. Cerca de mí algunos aún se resistían a abandonar la conciencia.

Claudia había tratado de relajarse con la meditación, aunque había apartado esa idea paulatinamente merced del espeso olor a la Kuhrûmé que flotaba en el ambiente y a la que tanto se había aficionado últimamente Allwënn. Había quedado observando los leves movimientos del cuerpo de uno de los shamanes surkkos que nos acompañaban. El Sirthe’ Amankha estaba en trance. Era la única manera en el que aquel hermético personaje podía descansar. El shamán respondía al prolongado nombre Ussqârvannädassär, aunque todos le llamaban Sirthe’Amankha, el Sirthe’Amankha; o lo que es lo mismo: «el que ha cegado sus ojos para ver». Después de que Hefencofer decidiese no acompañarnos en nuestro viaje, él se había convertido en el anciano y venerable de los surkkos muawary, a pesar de ser el hombre santo de los Tukkawok. De hecho, era su último hombre vivo. Con él se extinguiría la rama.

El Sirthe’ Amankha no tenía ojos…

Sería más correcto decir que no eran ojos como los nuestros. Se había cortado los párpados en un ritual ancestral solo para adeptos muy iniciados. De esta manera sus ojos jamás podían cerrarse, aunque habitualmente los cubría con vendas de paño. Sus globos oculares habían perdido todo color en iris y pupilas, presentando la totalidad como una esfera blanca y endurecida, como la de un muerto. A pesar de aquella mutilación y gracias a un proceso arcano ligado a sus creencias, el Sirthe’ gozaba de una visión privilegiada que no se interrumpía jamás. Lo que aquellos ojos vacíos y secos contemplaban era la frontera de los mundos, el vórtice en el que se cruzaban las realidades mundanas, espirituales y divinas. Sus ojos apreciaban las formas y figuras imbuidas en un halo distorsionado, en un contorno borroso donde en ocasiones se dejaban ver personas y cosas que nadie más divisaba.

Claudia sabía de aquellas otras realidades que los privilegiados ojos ciegos del Sirthe’Amankha podían ver. En una ocasión, hacía tiempo, en aquella isla que tanto nos costó abandonar le oiría decir de Allwënn: «Al mestizo le acompaña una Custodia… es una mujer joven, muy bella y profundamente apenada. Su tristeza es tan honda que traspasa el mundo de los espíritus… Le sigue a donde va y le protege. Él no tiene certezas de su existencia pero la intuye. Debió ser alguien muy querido por él, pues pocos tienen ese vínculo».