XXIX. LA FURIA QUE VINO DEL CIELO

XXIX. LA FURIA QUE VINO DEL CIELO

«Golpéale para que pueda sentir que está muriendo».

CAIUS CAESAR GERMANICUS

CALÍGULA

IRA, VENGANZA, CÓLERA. LOS CIELOS ENNEGRECIDOS NOS CASTIGABAN CON DESPRECIO, QUIÉN SABE POR QUÉ PECADOS…

—¡¡Trancad las ventanas con todo lo que haya!!

El viento era un ser diabólico. Un titán vuelto a la vida con hambre de devastación. Se movía como una sola criatura. Los cielos se habían oscurecido a pleno día y la lluvia, severa, inhumana, era una autentica cortina de dardos afilados que hubieran abierto heridas en la carne de haber podido. En el palacio, todas las manos se antojaban insuficientes para contener aquella injustificada ira de los cielos que trataba de abrirse paso por cada grieta, por cada resquicio, por cada puerta o ventana. Aún en el exterior, una riada humana trataba de penetrar en los resistentes muros del palacio con las pocas pertenencias que podían cargar sobre ellos.

—¡¡A los almacenes!! —Todos trataban de cooperar en la medida de sus posibilidades. Allwënn había preferido centrarse en la coordinación de los refugiados en el exterior. Ishmant asistía a Keomara, organizando las labores de protección y seguridad del fortificado recinto. Claudia y yo, hacíamos lo propio, dentro de los almacenes, procurando mantas. Ariom… Ariom no estaba, pero había demasiado por hacer. Demasiado por evitar como para concedernos la tregua de preocuparnos por él.

Exhausta y superada por la dimensión de la tragedia, Keomara se derrotó a los pies de una escalinata regia. Empapada por el agua, sus ropas se pagaban a su cuerpo como una segunda piel. Su rostro se desencajaba en una mueca de cansancio, dolor y angustia. Llevándose las manos a su apesadumbrada frente aquella mujer trató de serenarse mientras el caos en derredor continuaba su furioso tránsito sin contar con ella. Ishmant se aproximó a su lado y le colocó su mano firme en el hombro, sin hablarle. Ella elevó sus ojos con dificultad. Querrían haber podido descargar su llanto y su desesperación acumulada, pero sabía bien que no podía concederse aquel gesto de humanidad… no aún.

—Se ha retrasado, Ishmant. ¿Cómo ha podido pasar? En este momento… en este preciso momento. Los Dioses pretenden mi ruina.

—Ya habrá tiempo para las lamentaciones. Tu pueblo te necesita fuerte.

—Lo peor aún está por llegar.

Nadie hubiera sospechado la tragedia solo días antes. En aquella ocasión el día se había levantado como otros. Quizá con un viento algo más incómodo, algo más húmedo que venía del mar. Pronto la comunidad pareció perderse en una inquietud extraña y no declarada, como si presagiase la tormenta que habría de ceñirse sobre nuestras cabezas, apenas avanzaba la mañana.

La Dama Keomara fue avisada de urgencia a la atalaya del palacio. Los rostros alertados y las voces apuradas le hicieron temer una noticia terrible. Cuando alcanzó la parte más alta de la construcción algunos de sus guardias ya estaban allí. También A’kanuwe, su bella y fría consorte. Aquella espectral reina-sombra de los elfos Quessy aguardaba con su marmóreo y oscuro semblante en un rictus impávido. Los ojos de Keomara se pasearon por su figura antes de dirigirse a aquellos esforzados hombres.

—Sehem, soldados. ¿Cuáles son las nuevas? —Se apresuró a preguntar. El surkko de mayor rango se volvió a ella.

—Oscuras, Sehemsehy. El Kami se acerca. —El color en el rostro de la mujer se marchó de inmediato y un frío malintencionado le recorrió la espina dorsal.

—¿El tifón? ¿Estáis seguros? El tiempo de las grandes tormentas ha pasado, pensé que este año nos habíamos librado de su visita. —Garnno, el vigía enano de los yulos, descendió de su atalaya con su miralejos en la mano que no tardó en ofrecer a la señora.

—No sois la única, Señora. Si no lo viese no lo creería. Comprobadlo por vuestros propios ojos.

Keomara no aguardó para disponer aquel aparato sobre su ojo y divisar el horizonte. Una oscura masa negra teñía la última línea de la tierra como un maleficio lanzado desde el infierno. Quizá había visto aquella imagen el suficiente número de veces como para no dudar.

—¡¡Por los dioses del mar!! Avanza rápido. Ya nadie lo esperaba en esta estación ¿Nadie ha visto ninguna señal?

Los Surkkos se miraron entre ellos.

—Algunos pescadores aseguran haber visto bandadas de Fennades volando hacia el interior.

—¿Por qué nadie me ha avisado de eso? —Encolerizó Keomara de pronto—. ¿En cuánto tiempo estará sobre nuestras cabezas? —Añadió dirigiéndose al marino yulo.

—Si el viento no cambia, Señora, me atrevería a decir que en dos jornadas. Aunque… los vientos de vanguardia nos golpearán como rudas tormentas antes de que los soles desciendan. —La mujer se llevó las manos al rostro en un gesto desesperado y trató de recomponer sus ideas en la cabeza.

—¡Subbannkäser! Organiza a los hombres. Que estén preparados a las puertas de palacio tan rápidos como puedan —comenzó a repartir tareas—. Nefferkösser, ordena que todos los trabajos se suspendan en las salinas, en el puerto, en los campos de labranza. Nurammbassur, coged a una veintena de guerreros y aseguraos que la población recoge todo cuanto pueda cargar y entra en palacio. Quiero a Asubansupar y al resto de la escolta habilitando los almacenes y repartiendo herramientas a todos cuanto puedan utilizarlas. Mujeres, niños y ancianos a la capilla de palacio. ¡Vamos!

Aquellos hombres apenas aguardaron un segundo apremio para ponerse en marcha. Ishmant se cruzaría con ellos al entrar en el observatorio. Al presenciar aquellos gestos y rostros serios no tardó en imaginar que algo grave se avecinaba.

—¿Qué ocurre? He escuchado algunos rumores en los pasillos —preguntaría el monje. Ella se volvió hacia su figura con gesto preocupado.

—Lo peor, Venerable. El Kami nos golpea. El cielo se encoleriza sobre nosotros ¿Todos tus hombres están en el campamento? —Ishmant buscó raudo en su memoria.

—No todos, Asymm’Ariom se adentró en la selva con los cazadores.

—¡Los cazadores! —Recordó Keomara visiblemente indispuesta ante la noticia. Pero ello le hizo recordar un asunto aún más grave—. ¡El campamento maderero! No lograremos avisarles a tiempo.

—Avisarles ¿de qué exactamente? —Ishmant aún no tenía certezas de la gravedad del asunto, pero nadie le daría respuestas. A’kanuwe dio un paso al frente.

—Yo les pondré en aviso. —Keomara recibió la noticia como si aquella mujer estuviese ofreciendo su vida.

—No, tú no, A’kanuwe. Te necesito conmigo.

—Ni las sombras se mueven en la selva con más rapidez que mis piernas. No permitiré que nadie cargue cadáveres sobre tu espalda. Menos aún tú. —Aquella mujer de ébano se aproximó hasta un soldado que bajó de inmediato su mirada al suelo. Ella se despojó con gesto decidido del luengo velo púrpura que se despeñaba desde sus hombros y recorría por muchos metros sus pasos—. Soldado —le dijo—. Las armas de la Reina. —Y aquel guerrero surkko, sin alzar la mirada y tras una cuidadosa reverencia marchó presto a su demanda.

—No, A’kanuwe. —Los brazos de Ishmant frenaron a Keomara y evitaron que aquella mujer se encontrase con su exótica amante.

—Parece saber lo que hace. Dejemos que lo haga.

Los Dioses son testigos que aquellos oscuros presagios se cumplieron con una puntualidad escrupulosa. Apenas oscurecía y el cielo descargaba su furia desalmada contra los vivos. Toda expectativa resultó superada. Toda ayuda, insuficiente.

Keomara bajaba por una de las escalinatas hacia el vestíbulo dando órdenes a cuantos se aglomeraban allí. No podía asegurarse si la humedad que cubría su cuerpo era el transparente sayo de la lluvia cruel o sus propios sudores. Su voz, quebrada por tanto esfuerzo, salía ahogada y mermada de su garganta. Por el vestíbulo, una columna de refugiados era conducida hacia la seguridad de los almacenes. En un vistazo fugaz, los ojos de la mujer se tropezaron con la enjuta figura del Mufalin Tauhatarthe. Por un instante, ambas pupilas batallaron. En los ojos de aquel parecía anidar el rencor. Le miraba de manera acusadora. Durante unos segundos, incluso después de que la marea humana en la que el Mufalin se insertaba impidiera que aquel continuase con su duelo, los ojos de Keomara se perdieron en la niebla de la inconsciencia por unos momentos y sus órdenes quedaron a medio camino.

Quizá fuera culpable, al menos responsable…

Por un instante dudó si aquella tormenta no era en verdad un castigo divino hacia su persona.

Supongo que habría pasado la media noche de aquel día de locos. Claudia y yo nos merecíamos un descanso después de horas frenéticas llevando y trayendo gente, tapiando ventanas y luchando contra los elementos. Extenuados, dejamos a Keomara repasando el inventario del grano y pescado acumulado en las despensas y silos. Después de asegurarse haber puesto a salvo a su gente, parecía mucho más preocupada por los destrozos que aquel temporal imprimiría a las cosechas y estructuras del poblado. Los almacenes comunales disponían de reservas suficientes como para alimentar a aquella gente durante toda la estación si fuese necesario. El problema vendría el día después. Con todo, insistió en que fuésemos relevados. Que reserváramos fuerzas y regresáramos con el resto de los pobladores para comer un poco y descansar lo que pudiésemos. Fuera, el bramido de los truenos nos recordaba que la batalla era dura. No habíamos visto a Ariom en todo el día, pero ignorábamos que se encontrara en peligro, allá fuera, en la selva, con la partida de cazadores. Suponíamos que debía haber estado encargado de tareas de mayor relevancia que las nuestras. Recuerdo, no obstante, que hablábamos precisamente de estos asuntos cuando penetramos en los almacenes, que se habían convertido en un improvisado refugio.

Mujeres, hombres, ancianos y niños se hacinaban allí. Cansados, sucios y visiblemente incómodos, pero a salvo. Algunos guardias repartían caldo caliente, pan y pescado salado en varias colas. Justo antes nos habíamos cruzado con Allwënn que no se despegaba de Sorom. Sus guardias le habían escoltado hasta el palacio donde el revuelo de su llegada pudo sentirse en el aire. También ellos se encaminaban en nuestra dirección. Les saludamos de lejos y seguimos nuestro avance, algo más adelantados.

Ya habíamos conseguido nuestra ración cuando les vimos entrar. Claudia creyó intuir que el medioenano nos buscaba con la mirada así que se levantó y señaló nuestra posición agitando sus brazos. Allwënn nos saludó con un movimiento de cabeza que bastó a Claudia para dejar de moverse y regresar al suelo.

Yo hubiera dicho que aquel guerrero no nos buscaba, que se limitaba a echar un vistazo al deprimente escenario en derredor pero que el encontrarnos le supuso, al tiempo, encontrar un hueco donde aposentarse con el gigante leónida al que acompañaba. Me percaté también del silencio que la presencia del impresionante félido imprimía a todo aquel con el que se cruzaba y cómo generaba todo un coro de miradas tras de sí. Quise imaginar que se trataba, no obstante, de su llamativo aspecto y no otra cosa, lo que perturbaba y centraba la atención en torno a él.

Allwënn se abrió paso entre la gente y acabó por alcanzarnos. Tras saludarnos y ordenar severamente a Sorom que tomase asiento entre nosotros, le arrebató su cuenco de mala gana y anunció que traería la comida para ambos. La tensión creció de manera evidente ante la compañía del félido, que se mostró silencioso y tranquilo en todo momento. Sólo Claudia se atrevió a lanzarle algún comentario de poca importancia que el félido respondió lacónicamente, como si apenas se conociesen. Allwënn desde su posición en la fila volvía insistente y repetidamente sus ojos hacia nosotros. Probablemente con la intención de no perder de vista a Sorom, aunque, en aquel lugar, en aquella isla, a fin de cuentas, había poco espacio de maniobra para cualquier artimaña del astuto leónida, que se había resignado de manera encomiable a su nueva situación. Allwënn regresó al poco tiempo con la frugal ración para el prisionero. Una vez que el imponente personaje la recogió de sus manos, se sentó en un pequeño hueco a unos metros de todos nosotros.

Todo pareció discurrir con normalidad durante unos minutos. Es cierto que las conversaciones a nuestro alrededor parecían haber enmudecido de repente y sólo la charla de Claudia irrumpía entre nuestro silencio y los murmullos más alejados de nosotros. Allwënn se relajó lo suficiente como para concentrarse en su comida y desatender la atención impuesta sobre Sorom. Aquel, simplemente se aisló del mundo y se dedicó a comer su parte… pero yo comencé a encontrarme inquieto. No sabía realmente por qué, pero todo me decía que algo estaba a punto de pasar. No tardé en confirmar mis sospechas.

Un intenso murmullo fue creciendo hasta que las palabras se hicieron inteligibles desde nuestra posición. Alcé la mirada para comprobar de qué se trataba. A una decena de metros de nuestra posición, un hombre joven se había levantado, visiblemente molesto y parecía increpar en nuestra dirección concentrando poco a poco la atención de la sala. Pronto nos dimos cuenta que la airada reacción de aquel hombre respondía a la presencia del félido en aquel lugar.

—Su presencia es un insulto, vecinos —decía elevando gradualmente el tono de su voz. La mayoría de la gente apartaba un tanto azorada la mirada de él—. Ahí fuera, nuestros campos son arrasados por la ira de los Dioses. Se nos priva del sustento, de nuestro trabajo. Mientras él, miradle, indigno a los ojos de los dioses, se come el pescado y el grano de nuestro sudor, avergonzándoles doblemente.

Allwënn levantó la mirada de su plato y presenció la escena. Luego la tornó hacia el leónida, que parecía comer ajeno a ella. En principio no le dio mayor importancia y regresó a su ración.

—… el cielo nos castiga con sus vientos y mareas. Y nosotros a cambio, en lugar de suplicar su clemencia, alimentamos al monstruo con los peces que con tanto esfuerzo nos concede el mar. —El joven comenzó a avanzar despacio hacia nosotros. Al apartarse de su grupo reconocí entre ellos a un hombre alto y delgado, vestido con una larga túnica raída de color oscuro. Su rostro, seco y de grandes pómulos marcados estaba señalado por una prominente nariz aguileña. Sus ojos, pequeños se marcaban por arrugas y unas grandes bolsas que le daban aspecto cansado e insomne. Una larga barba puntiaguda y gris se despeñaba desde su mentón. No perdía detalle de cuanto pasaba aunque sus gestos eran calmados y serenos, como ajenos a cuanto ocurría. Le reconocí al instante, se trataba del Mufalin y probablemente el airado joven que increpaba a Sorom era uno de sus discípulos. Pronto, otros secundaron al primero y el tono de las acusaciones se elevó, arrastrando con ellos la atención de la mayoría de la sala. Allwënn decidió entonces dejar de masticar y poner su cuenco cerca de él. No tenía pensado, sin embargo, intervenir.

—¡¡Te hablo a ti, monstruo!! ¡Mírame, al menos! —Sorom, prudentemente rehusó prestarle atención.

Claudia me miraba nerviosa. Teníamos al sujeto apenas a un palmo de nosotros, aunque aquel solo parecía tener ojos para el leónida.

—Eres indigno de nuestra comida, indigno de nuestra hospitalidad, indigno del suelo que pisas ante los dioses.

Claudia se levantó ante él provocada ante aquel injustificado linchamiento.

—¡Eh! Ya está bien, déjale en paz.

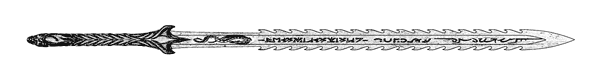

—¡¡Cállate mujer!! —Y de una furiosa bofetada la sentó de nuevo. Iba a decir algo más, incluso hizo el amago de alzar de nuevo la mano, aunque sólo fuera para proseguir con su amenaza, pero sin que nadie pudiera advertir de dónde salía, Allwënn entró en escena arrollando con su cuerpo al agresor y propinándole un fuerte empujón le envió a estrellarse contra un grupo de vecinos que no lograron apartarse a tiempo. En cuestión de segundos otros trataron de sujetar al medioenano pero aquel se zafó de todo intento propinando empellones y patadas. Apenas se quitaba de encima las nuevas amenazas, el primero de ellos regresaba violento, puño en alto, pero se encontraría con la furiosa embestida de los nudillos de Allwënn en pleno rostro. Sin atisbo de clemencia, cayó al suelo como peso muerto de donde no se levantó. Un chirrido que para mí resultaba familiar me hizo saber que Allwënn había desnudado la Äriel y amenazaba con ella a cualquiera que tuviese los arrestos necesarios para desafiarle.

—Un paso más y rodarán cabezas —advertía—. ¿Estás bien? Preguntó a Claudia que se sujetaba la mejilla golpeada con una mano. Las lágrimas se le saltaban de los ojos. Afirmó estar bien con un movimiento de cabeza.

—Está muerto —se escuchó una voz cercana. Allwënn se volvió hacia él.

—Eso merece, sin duda quien pone una mano encima de una mujer. Dormirá un rato, pero se despertará. Apenas le he tocado. —Yo estaba seguro que aquel puñetazo habría tumbado a un buey.

El Mufalin había aprovechado el tumulto para aproximarse despacio hasta la escena.

—¿Quién eres tú, que llegas a nuestra casa, golpeas a nuestros hermanos y amenazas a nuestra familia con la ignominia de tu acero? —Allwënn le miró de arriba abajo. No le reconocía, pero imaginaba que tendría algo que ver con aquel perturbador que yacía en el suelo.

—¿Es tuyo el perro sin bozal? —le preguntó sin reparo. El anciano esbozó una media sonrisa siniestra.

—Particular manera de referirse a un semejante.

—No muy distinta a la que él ha empleado con la chica. ¿Vas a responderme?

—Claro que te responderé —dijo aquel—. No podría negarme, empuñas un arma. Es… hijo mío… igual que tú.

—No insultes a mi madre, viejo —le espetó el mestizo.

—Tú eres quien la insulta, con tu actitud arrogante, detrás de tu espada —le contestó el Mufalin desafiante—. Pero no es culpa tuya. Tus modales de bárbaro no tienen remedio, me temo. La culpa es de quien te dejó venir hasta nosotros con tu ira y tu furia. La culpa es de quien te permitió llevar esa espada aun sabiendo que podrías hacerla empuñar contra nosotros. Es… de quien puso en riesgo nuestra seguridad trayéndote a ti y a ese monstruo a quien con tanto encono defiendes.

—Claro, viejo. Y tú brotaste de un cocotero de la playa —añadió Allwënn mordiéndose los labios—. Alguien te trajo aquí también a ti… y a tu cachorro deslenguado que encuentra indigno a quien le viene en gana. ¡Y que abofetea a mujeres porque le contradicen abiertamente! Imagino que ese, quien te trajo hasta aquí, tampoco supo ver ciertas amenazas. —El rostro del Mufalin se agrió de súbito perdiendo su hasta entonces gesto de cordialidad fingida.

—Nosotros somos siervos, ignorante mestizo. Los dioses están a nuestro lado. ¡Pero ¿qué sabrás tú?! Tú, que eres el hijo de un lobo y una perra. Parido sobre zarzas que se ampara detrás del infame acero para amenazarnos.

Allwënn colocó la punta de su acero en el suelo y la dejó caer hacia mi lado, consciente de que yo la sostendría. Aquella mujer espada se despeñó en mis brazos. Noté su peso extraordinario, su tacto. La rocé con mis carnes, pero apenas tuve tiempo para deleitarme en su abrazo. Allwënn había avanzado hasta el anciano Mufalin que seguía arrogante ante él y apenas sin mediar palabra estrelló su frente de enano contra aquel rostro envejecido hundiéndole la abundante nariz de rapaz, lo que provocó el espanto entre los presentes. El mestizo prendió al hombre santo de las vestiduras. Se encontraba al punto del desmayo por la conmoción y manando sangre del apéndice nasal. Entonces levantó su puño ardiente contra él.

—Otra referencia a mi madre, viejo montón de pellejos, y arrancaré tu lengua y te la haré tragar. He partido hombres en dos por mucho menos de lo que acabo de escuchar ¿entiendes?

—¡¡Allwënn detente!! —Aquella orden cruzó la estancia como uno de aquellos incesantes rayos que rasgaban el cielo al exterior—. ¡Suéltalo por cuanto haya en este mundo que aún respetes!

Keomara había hecho su entrada acompañada de algunos de sus guardias personales. Ishmant iba con ella. Su rostro estaba desencajado pero demostraba una dureza y frialdad digna de un gobernante.

Allwënn dejó caer al Mufalin y regresó para recoger su espada. Apenas había llegado a mi altura, casi una docena de Surkkos nos rodeaban con sus lanzas. Nos levantaron a mí, a Claudia y a Sorom… por supuesto, también requerían a Allwënn que no puso impedimentos en acompañarles. Cuando estábamos próximos a la salida de la cámara, a escasos metros de la dama Keomara, la voz quebrada del Mufalin se interpuso entre nosotros.

—Ella es la verdadera culpable.

Keomara se mordió los labios y salió de la cámara visiblemente molesta, seguida de su escolta y del resto de nosotros. Una vez en el pasillo, alejados prudentemente del acceso a los almacenes donde se hacinaban los refugiados, la dama se volvió colérica hacia el medioenano.

—¿Te has vuelto loco, endemoniado mestizo? ¿Crees que no tengo ya suficientes problemas para que vengas tú a sumar ninguno más? —Allwënn reaccionó extrañado ante el improperio—. ¡¡Maldita sea!! ¡Has golpeado al Mufalin! ¡Delante de toda la comunidad! ¿Qué pretendes, eh? ¿Arruinar el poco crédito que me queda ante mi pueblo? ¡Dioses, ¿cómo voy a arreglar esto?!

—Ese hipócrita vestido de santo y su cachorro empezaron todo —se defendió.

—¿Ellos lo empezaron? Por todo lo que aún queda de sagrado en este mundo, Allwënn ¿Qué es esto? ¿Una pelea entre críos? Ellos siempre provocan. Llevan años provocando ¿Acaso sabes quién es ese hombre al que por poco matas?

—Su perrito faldero cruzó la cara de Claudia sin mediar palabra —arremetió el mestizo—. No me he jugado la vida por ella para que ahora llegue un niño engreído a tocarla delante de mis narices. Esos mal nacidos querían provocar el linchamiento de Sorom.

—Quizá debería haber dejado que lo colgaran desde el primer día —reconoció ella—. Así me hubiese quitado un problema de encima. Ese hombre, Allwënn, es el maldito guía espiritual de la comunidad. La mitad de esa gente le sigue a donde va y le trata como un verdadero santo… ¡Y tú le has humillado y golpeado delante de ellos! ¡Maldito seas! ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? ¡Dame tus armas!

—¿Cómo? —replicó él.

—Ya me has oído, Allwënn, dame tus armas. No me obligues a tener que llevármelas por la fuerza. —Allwënn iniciaba una protesta cuando Ishmant le colocó su brazo en el hombro.

—No compliquemos más las cosas, hijo —le dijo. Mascullando entre dientes, Allwënn hizo lo que se ordenaba. Keomara recibió el abundante acero del mestizo que entregó rápidamente a sus hombres.

—Mantente lejos —le avisó mirándole directamente a sus ojos esmeralda—. ¡Manteneos, todos, lejos de ese hombre!

Horas después, Ishmant buscaría un hueco en la ajetreada actividad de la dama Keomara para acercarse a ella y ofrecerle el sosiego de su palabra. La encontró hundida y sola, disfrutando de la tregua de un vaso de caldo, apartada por un instante de la presión de sus responsabilidades. Le abordó sentándose junto a ella. Keomara le agradeció la compañía con un gesto cansado pero amable. Sus primeras palabras fueron triviales, apenas de consuelo, pero pronto entró en el tema que le preocupaba. Keomara tenía certezas de que lo haría. Conocía bien a viejo monje como para dudarlo.

—¿Quién es ese hombre al que tanto temes? —ella se volvió hacia él borrando de su rostro todo atisbo de relajación—. No tienes que responderme, si no lo deseas.

—¿Por qué crees que le temo, Venerable?

—No me hace falta tu confirmación para saber eso. —Ella abandonó toda idea de seguir fingiendo ante él. Respiró hondo y le habló resignada.

—Se llama Tauhatarthe. Es un viejo Mufalin de los Mehfered. —Ishmant respiró hondo tratando de comprender la verdadera dimensión de sus palabras.

—Entiendo —reconoció—. Sectario e integrista del Nekeb. Imagino por qué pisas con cuidado con él.

Keomara sonrió, como si las palabras de Ishmant escondiesen algún tipo de inocencia.

—Nuestra guerra es personal, Venerable. Y se remonta tiempo atrás.

—Quizá si la compartes conmigo pueda ayudarte. —Ella le mantuvo durante unos segundos la mirada. Los ojos negros del Ishmant eran como un pozo de paz y serenidad.

—No puedo imaginarme qué ayuda podrías proporcionarme —se resignó ella.

—Para empezar, conocería a tu enemigo. —Ella cerró los ojos como si todo el mundo le pesara a sus espaldas. Quizá una confesión le librara de aquella carga terrible que se antojaba insoportable aunque tan solo fuese en por un breve espacio de tiempo.

—Al principio no supimos que se trataba de un Mufalin. Pensamos que era sólo un viejo predicador del Taluh. El asentamiento cumplía casi una década cuando Tauhatarthe arribó con su reducida y primitiva comunidad —comenzó a contar la Dama—. La llegada de un hombre santo fue celebrada por nuestros refugiados. Aunque los muawary tenían sus propios shamanes y habíamos permitido levantar pequeñas capillas a los viejos dioses y fetiches, carecíamos de un guía espiritual que sirviese de cimiento entre la variedad de creencias y cultos de la comunidad. La paz espiritual comunitaria parecía asegurada con la llegada de este personaje y su sincrética religión Talúnida… pero pronto se revelaría como un factor de inestabilidad y enfrentamiento. Tardó poco en mostrarse como un Mufalin, como un integrista del Nekeb, pero ya se había insertado en la comunidad. Tampoco nadie tenía derecho a cuestionar sus creencias, por muy equivocadas que otros las entendiésemos.

Keomara hizo entonces una breve pausa para tomar un sorbo de su caldo que comenzaba a enfriarse.

—Es cierto que sus discursos y pláticas pronto aglutinaron a buena parte de la población. Aquella mezcla de religiones que es el Taluh y su palabrería fácil encontraron un magnífico campo abonado en nuestra ecléctica mezcla de habitantes. Conquistaron pronto a muchos de los vecinos incluidos algunos de los hombres más allegados del capitán. Al principio su actividad no molestaba a nadie. Sin embargo, no te contaré nada nuevo si te aseguro que los Mehfered inculcan en sus creencias una fuerte presencia de providencialismo, más que ningún otro intérprete del Taluh. Para los Mehfered, todo lo que ocurre es un plan divino trazado desde el principio de los tiempos. Los mortales no podemos cambiar nada. No somos más que actores de un drama celestial, simples visitantes del mundo. Por lo que respecta a nuestra comunidad, Tauhatarthe asegura que todo lo que ocurría a nuestro alrededor, toda la suerte adversa de nuestra raza había venido determinada como castigo de los dioses por los pecados cometidos por los humanos. Según él, los humanos nos habíamos relajado en la observación de algunas de las leyes fundamentales y se nos castigaba por ello. Sin embargo, según él y los suyos, esta comunidad gozaría de una segunda oportunidad vetada para el resto. Por ello nos debíamos ganar de nuevo el favor de los dioses. Así, hasta lo más cotidiano en este campamento no es más que un indicador de la simpatía o enfado de los dioses por nuestros actos. Si obramos con criterio y justicia, los dioses nos recompensan. Nos proveen de pesca, de seguridad, alejan las enfermedades… Si nos equivocamos o hacemos algo que consideren injusto, nos castigan con tormentas, sequías o enfermedades que matarán a nuestros hijos. Por supuesto él es el único con capacidad de juzgar qué resulta agradable o desagrada a los dioses. Quién actúa de acuerdo o en contra del supuesto beneplácito divino. Ya sabes, el recurso más fácil para amedrentar a una población castigada y temerosa. Es tan viejo como el hambre. Lo angustioso es que sus advertencias son tomadas muy en cuenta por quienes le siguen, que no eran pocos entonces y más lo son aún hoy. Verás, Ishmant, nuestro problema más grave siempre ha sido la mortalidad infantil y cuando un padre pierde a su hijo recién nacido, le resulta más fácil señalar como culpable a alguien que pueda ver y tocar. Los sermones del Mufalin alimentaban ese odio al hacer creer a la población que sus miserias estaban ocasionadas por otro, cuyas decisiones y acciones no gustaban a los dioses. Ese otro era Harfoord, el Capitán, y todo el que estaba a su alrededor.

—Ese hombre no es más que un charlatán que disimula su ambición con vestidos de santo —dijo Ishmant después de escucharla—. Me he cruzado con muchos de ellos en mi existencia. Les gusta controlar la vida de su comunidad. Convertirse en los garantes de la salvación y la moralidad de cuantos caen en sus redes. Es su forma de control.

—¿Crees que no nos percatamos de eso, Venerable? Pero… ¿Cómo actuar contra él? La gente le cree. Hubiésemos provocado la ira de los colonos. El Capitán decidió no llevar a este campamento a un derramamiento de sangre, menos aún por estúpidas creencias.

—Eso sólo dilata el final. Antes o después este pueblo tendrá que enfrentarse con el verdadero problema.

—Lo sé —se confesó ella, que siguió narrando la historia.

«… Harfoord había enfermado poco después de llegar a la isla y arrastró esa enfermedad el tiempo que le restó de vida. Su salud empeoró considerablemente hace unos años. El Mufalin encontró entonces en ella una inmejorable brecha para introducir su venenosa lengua. El agravamiento de sus males era, así se encargó de propagar en cada sermón, consecuencia directa de los errores de Harfoord en el gobierno de esta isla. Su dilatada enfermedad era la evidencia más palpable del enojo de los Dioses y la antesala de temibles catástrofes por venir. Aquellas apocalípticas sentencias acabaron por minar la moral de la supersticiosa población».

«Cuando Harfoord sintió cerca su final decidió nombrar a un sucesor. El teniente Debrick, su primer oficial, había caído recientemente en una de nuestras salidas, perdiendo a su hombre de confianza. El resto de sus oficiales no tenían, a su juicio, las dotes necesarias para el gobierno. Eran buenos soldados, pero malos generales. Prefería que actuaran de consejeros al mando a su candidato».

—Y su candidato fuiste tú —dedujo el monje. Keomara guardó un silencio revelador.

—Pensarás como el resto. Que se dejó seducir por aquella que compartía su lecho.

—Me guardaré para mí ese criterio. Aunque no creo que ese hombre se equivocase, viendo lo visto hasta ahora. —Ella agradeció la confianza con una sonrisa—. Así llegaste al mando de esta comunidad.

—El Mufalin tenía esperanzas en Seldor, capitán del Flagelo, uno de los buques de la flota de Harfoord. Un hombre ambicioso que siempre estuvo a la sombra del Capitán y que había corrido pronto a refugiarse bajo la sombra de aquel hombre siniestro. El resto de la tripulación y hombres de Harfoord, seguían siéndole fiel y lo fueron también en su última voluntad. La mayoría había contraído matrimonio con las mujeres que fueron llegando y ellos representaban la gran fuerza de Harfoord en la Asamblea de la isla. El apoyo incondicional de los Surkkos Muawaries desestabilizaría a mi favor la candidatura. Muchos en la isla pensaban que yo no era la persona más indicada para el puesto que Harfoord quería para mí y debo decir que esa era mi opinión también, pero aceptaron su deseo. Yo lo hice también, sólo por complacer a un hombre a quien debía mi existencia pero que nunca llegué a amar con pasión. No obstante, Harfoord no quiso marcharse sin atar bien este asunto y supo prever los problemas que el capitán Seldor traería consigo. Así que no dudó en forzar una disputa personal hasta que le arrancó una ofensa pública que su honor le obligaba a saldar con la espada. Se retaron a duelo y le mató. Harfoord era un espadachín inconmensurable, aún a las puertas de la muerte. Sin embargo, aquella acción levantó recelos hacia mi persona, que aún no han cicatrizado.

—¿Qué ocurrió entonces? —quiso saber el monje.

—Puedes imaginarlo, Ishmant. Harfoord murió una mañana de otoño, hace tres años. Desde entonces yo le sustituyo al mando, gracias al apoyo de sus fieles y a la lealtad de los muawary, que nunca dudaron a qué bando debían servir. El Mufalin, privado de su mejor hombre en el Palacio, ha aprovechado cada duda, cada indecisión, cada oportunidad, para arremeter contra mí y mis actos, agitando a la población con sus miedos y malas venturas. Ha sido una escalada de críticas. Una auténtica guerra larvada… que se vio fortalecida con la llegada de A’kanuwe. —Ishmant pareció turbarse, como si no esperase aquel ingrediente en la conversación.

—¿Por qué con A’kanuwe? —preguntó el sereno personaje. Ella le lanzó una mirada incómoda a los ojos y agachó la vista como si se avergonzara de reconocer una parte velada, por entonces, a quienes la trataron en el pasado.

—No finjas conmigo, Ishmant. Sabes perfectamente lo que esa mujer representa para mí. —El monje inclinó su cabeza. Con un gesto la invitó a continuar.

—Nadie sabe demasiado bien cómo llegó esa misteriosa y exquisita elfa Questtor a nuestra isla. La sacaron de las jaulas de unos traficantes de esclavos que cazamos en alta mar. Cómo llegó hasta allí, quién es esa Reina Sombra, es algo que se me escapa y nunca le he preguntado. Como si su pasado resultase intrascendente en esta isla, donde todos huimos del nuestro y a nadie le queda ninguno.

«Su hechizo me cautivó pronto. Sin nadie a mi lado, la idea de envejecer sola me aterraba. Su cuerpo hizo renacer en mi cuerpo sentimientos que creí perdidos para siempre después de la muerte de mi amante. En su cuerpo me encontré mujer de nuevo. La hice mi consorte, lo que la convirtió en objeto predilecto de las iras del Mufalin. Si la enfermedad de Harfoord resultó la evidencia de nuestros pecados, mi pecado es compartir la alcoba con esa mujer. Sucumbir a sus encantos, darle opción, según él a que manipulase mi criterio en el gobierno de esta isla. Dice que yo sólo soy una condenada alma, una marioneta manejada a capricho por las hábiles redes de una elfa oscura y lasciva, hambrienta de carne prohibida y pecado».

«Ahora, con vosotros, con la llegada de ese leónida cautivo que traéis, se le ha dado nuevo oxígeno a su llama depredadora. Su presencia aquí es un mal augurio… y yo, Venerable, cada vez me siento con menos fuerzas para seguirle la batalla. Usará el asunto del tifón como excusa para agitar a los míos contra mí y para colmo, ese bárbaro de Allwënn se permite golpearle y humillarle en público. Sólo veo una salida para este conflicto que llevo años tratando de evitar. Mi pueblo se halla desde hace tiempo dividido aunque no lo sepa, a pesar de que yo trate por todos los medios de mostrarme ciega e ignorante ante ello. Hay dos facciones en él. Incompatibles y antagónicas. Sólo eliminando una de ellas volveremos a una calma duradera. Pero eso significa muerte… y la muerte es precisamente de aquello de lo que una vez vinimos huyendo».

Ariom encabezaba aquel grupo de cazadores que escapaba de la furiosa embestida de la lluvia. Los cielos se habían cubierto y aquel día de verano se había vuelto noche en la selva. La fuerza del viento doblaba las cumbres de los árboles con fuerza y las gotas sobre las espaldas dolían como el restallar de un látigo. Pronto aquel grupo de experimentados muawaries entendieron que aquella no resultaba una simple ventisca de verano. Se encontraban muy lejos del refugio seguro cerca de la costa, aunque quizás, apremiando el paso hubieran podido llegar antes de que la tromba de agua y el mortal resoplar del viento lo hubiesen vuelto imposible. Tenían la cobertura del denso bosque tropical, pero aun así, se exponían a un peligro más que cierto si continuaban a la intemperie.

Si habían decidido arriesgarse lo era por razones sobradas. En cuanto Ariom supo de la habitual presencia del Kami hacia mediados de la estación cálida, supo que aquella visita les había cogido demasiado tarde y temió por los habitantes del campamento maderero, con escasos lugares de cobertura en la foresta y con la mitad de destreza que ellos para caminar por la selva. Sopesando los inconvenientes y desafiando al temporal, aquel grupo de avezados lanceros y arqueros se dispusieron a traspasar el denso bosque y ayudar a los leñadores a buscar refugio antes de que las torrenciales lluvias volvieran impracticable el avance y el recrudecimiento del tiempo costase vidas entre los trabajadores del campamento.

La mayoría de los Surkkos que acompañaban a Ariom solo hablaban en Qua’tar’Nefere. Quizá sólo disponían de algunos rudimentos en la lengua común. De entre ellos Asibantunnisar, el más experimentado, servía a Ariom de traductor en algunas ocasiones. Ariom no hablaba la lengua de los muawary, aunque en el tiempo de convivencia había asimilado algunos conceptos sueltos y algunas expresiones. No obstante, se entendían a la perfección sin necesidad de palabras gracias a los universales gestos utilizados para la caza, donde el sigilo resulta primordial. Ariom admiraba la capacidad de asimilación y adaptación de aquel pueblo oriundo de los desiertos del Puño del Armín y que ahora se paseaba por las selvas de aquella desconocida isla con la misma habilidad que un nativo. Con todo, el Shar’Akkôlom, mucho más habituado por su arriesgada profesión a seguir los rastros en cualesquiera condiciones y orografía, pronto destacaría como un magnífico jefe de batidores, alcanzando en breve tiempo las destrezas de la mayoría de ellos.

Asibantunnisar como el cazador más experto avanzaba a la cabeza. Se detuvo y alzó su brazo en un gesto que indicaba que la compañía debía detenerse. Seguidamente informó también mediante precisos signos que tenía a la vista el campamento y que parecía desierto. Ariom organizó el avance por los flancos, dividiendo por parejas a los hombres y advirtiendo que tuviesen cuidado con el movedizo terreno. Él llegaría a la altura del primero y echó un vistazo a la escena ante ellos. Lo que vio le produjo un vuelco al corazón y un negro presagio oscureció aún más aquel día tenebroso.

—Tragado, Shar’ —le dijo Asibantunnisar en aquel común de pesado acento. Y llevaba razón. El campamento se lo había tragado la tierra. Las frenéticas lluvias habían desecho el barro de la ladera y la deforestación de la zona había hecho el resto. Un alud de tierra líquida había barrido las construcciones que sólo horas antes se levantaban en aquel lugar. No había rastro de supervivientes. Ante la magnitud del desastre, sólo un cúmulo disperso de lo que antaño fueron techumbres y estructuras, arrancadas y apiladas en desorden sobre el barro aún fresco delataban la presencia de actividad humana. Ariom temió lo peor.

—Inspeccionemos —sugirió el lancero—. Quizá encontremos algún rastro. Pero que los hombres tengan cuidado dónde pisan.

El jefe muawary dio por señas aquellas instrucciones y con cuidado los hombres salieron del abrigo de los árboles para enfrentarse con el furioso vendaval y sus estragos. Las sombras sólo se interrumpían ante las violentas sacudidas de luz de los relámpagos y los truenos parecían alaridos de guerra de los cielos embravecidos. Se dispersaron y comenzaron la batida. Aunque la tierra estaba tan revuelta y resultaba tan arriesgado caminar por ella que pronto desistirían.

Entre las sombras próximas al límite del bosque Ariom creyó divisar una figura a la luz desatada de un rayo que le robó la atención. Al principio creyó haber sido víctima de algún efecto óptico, pero no hubo de esperar mucho para que otra nueva descarga le reafirmase que alguien se erguía silencioso y sin ánimo de ocultarse a la linde de los árboles próximos. Cuando la figura tuvo certezas de haber sido descubierta avanzó entre las sombras sin pudor hasta hacerse visible. Ariom no podía creer lo que estaba viendo.

Una mujer, una elfa, oscura como los muawary que le acompañaban. Alta e impresionante en proporciones y belleza. Dejaba inclemente que la lluvia azotase su cuerpo de ébano apenas protegido. Portaba una lanza ritual de larga y plana hoja de múltiples filos con un pesado regatón de dorado metálico. Si alguien había visto alguna vez a una reina Questtor, no la olvida…

Y él no la había olvidado.

—A’kanuwe —dijo con un hilo de voz que se llevó el viento—. No puedes ser tú.

Ella gritó algo en lengua de los surkkos y todo aquel que aún no había reparado en su presencia se detuvo. Nada más comprobar la identidad de aquella figura, los cazadores bajaron su mirada y se postraron con sumisión.

—Acompáñame, Asymm Ariom. Te llevaré a donde se refugian los demás.

Ariom se aproximó despacio hasta la misteriosa mujer que miraba la abertura de la cueva y los estragos que tras ella el viento y la lluvia seguía produciendo en la maltratada tierra. Su mente regresó de sus recuerdos a la calidez de las hogueras y la tranquilidad de sentirse a salvo. A’kanuwe tornó la mirada hacia él sólo un segundo antes de su llegada. El elfo la miraba como si quisiera grabar en su memoria cada rasgo penetrante de su rostro. Había signos para un elfo que delataban el largo tiempo transcurrido. Sin embargo, parecía la misma mujer guerrera y orgullosa que una vez dejase camino de vuelta al lago A’kanndanöha, en las profundidades del Nhamibia donde la tribu de los Quessy’Nammparoga levantaban su ciudad. Allí la dejó desafiando a su destino. Aquella fue la última vez que se encontraron. De eso hacía tanto tiempo que ni el mismo tiempo podría recordarlo.

—Eras la última persona que esperaba encontrar en esta isla apartada del mundo —le confesó después de su detenida contemplación.

—Cuando supe de tu llegada yo también dije lo mismo, Asymm’Ariom —él sonrió ante aquel apelativo utilizado por ella. Casi un siglo se hizo de pronto cenizas en aquel momento.

—Ya nadie me llama así —le confesó. También él le apartó la mirada para observar la torrencial embestida de la naturaleza. Atrás, los surkkos y el resto de los trabajadores y familias del campamento maderero trataban de descansar en aquel abrigo profundo de las laderas rocosas en los montes.

—Yo nunca te llamé de otra manera. Pero lo sé… ahora eres el Shar’Akkôlom, el Cazador de Dragones. —Los ojos volvieron a encontrarse. Había cierto pozo de nostalgia. Cierta melancolía en las miradas—. En ocasiones, durante todo este tiempo, tus hazañas llegaron hasta mí. Siempre supe que hablaban de ti, que ese cazador de dragones eras tú. Yo me decía ufana: «una vez, ese elfo fue mi compañero. Yo crucé aceros con él. Peleamos juntos. Cabalgamos juntos. Sobrevivimos juntos… antes de que nadie le conociese, antes de volverse una leyenda». Supongo que nadie me hubiese creído entonces.

A’kanuwe alargó la mano para tocar su cara y él la retiró instintivamente.

—Tus… marcas son…

—Horribles —se adelantó el elfo. Ella quedó clavada en el gesto de alargar su mano y le miró a los ojos. Ariom supo que aquellas eran las primeras pupilas elfas que le miraban con ternura, sin atisbo de lástima o repulsión.

—Profundas —acabaría ella la frase. Ariom, turbado por un instante quedó preso de un silencio hondo.

—Muy… muy profundas —suspiró él—. Son el pago de la vida que elegí.

—Todos tenemos esas cicatrices, aunque nuestro rostro no las revele como el tuyo.

—No es ningún consuelo, Reina A’kanuwe.

—No ha pretendido serlo.

Keomara se paseaba nerviosa de un lado a otro con la mirada perdida en el suelo, como el reo que espera su ejecución. Ishmant en el centro de la sala la contemplaba ir y venir ante sus narices, sin decir nada. Silencioso e hierático, se limitaba a observar la batalla interior en aquella mujer atormentada de súbito desde todos los frentes. Cerca de la puerta de aquella sala ubicada en el segundo piso del palacio el propio Asubansupar custodiaba el acceso. Su oscura figura de sobresaliente talla y ponderada musculatura destacaba por sí misma, aunque el contraste de su piel con las sangrientas vestiduras o el dorado de los oros que decoraban su cuerpo añadían esplendor a su imagen severa.

Claudia y yo mismo nos encontrábamos en la sala, sentados en un rincón distante y apartado. Ishmant le había encargado que se ocupase de mí. Serios, preocupados, embriagados de aquel clima tenso y hostil. Ella y yo nos mirábamos sin decirnos nada, imaginándolo todo.

—¿Qué hacen ahora? —Preguntó Keomara sin levantar la mirada del suelo ni detener sus pasos.

—Levantan barricadas —le aseguraron quienes vigilaban desde los ventanales.

—¿Barricadas? —La noticia la detuvo por primera vez—. ¿Qué pretenden? ¿Sitiarnos?

Aquel día había empezado mal desde los albores. Durante casi cinco largas jornadas fuimos azotados por la inclemencia de los cielos hasta que poco a poco la galerna nos fue dejando, marchándose quizá hacia las insondables Aguas de la Redención. Tras ello, las lluvias y los vientos fueron cada vez menos persistentes, debilitándose en cuanto tocaban tierra. La luz de los Gemelos renació tímida y discreta en el amanecer del sexto día de tormento. Las puertas del palacio se abrieron de nuevo y los habitantes de aquella isla salieron a encontrarse con el mundo exterior. Bastaron seis días de durísimos castigos para encontrarlo irreconocible.

La devastación era de tal magnitud que bien hubiera podido alguien sospechar que las legiones del Extermino habían hecho pasar sus tropas, sus carros y su fuego destructor sobre la isla. Ninguna estructura se conservaba en pie. Cabañas, chozas, malocas… Todo estaba arrancado de cuajo y diseminado por aquel recinto ganado a la selva. Los fuertes vendavales habían arrancado de cuajo árboles que acabaron apilados a varios metros, arrastrados por las fuertes corrientes.

El gigantesco oleaje despertado unido al bramar del viento y la fuerza de la lluvia habían destrozado las instalaciones en el campo de salinas y lo que es peor, habían diezmado la flota. Uno de los veleros de pesca había sido catapultado con tal violencia en una de aquellas sacudidas del mar que acabó atravesando la muralla de madera y barro que cercaba el campamento. La muralla presentaba destrozos importantes, quizá el más serio era la herida abierta por el velero que había deshecho medio lienzo. Sobre todo, los daños eran por los árboles derrotados por el fuerte aire que cayeron o impactaron sobre ella durante seis días.

El paraje era desolador. Aquel huracán, no por imprevisto menos esperado, había reducido a escombros prácticamente la totalidad de los bienes en uso. Sólo una rápida reacción evitó víctimas mortales, aunque sobre la cabeza de todos estaban los habitantes de las granjas interiores y el campamento maderero. También la partida de cazadores de los que nada se sabía.

Había que empezar de nuevo y Keomara se mostró diligente en repartir las tareas de limpieza, evaluación de daños y reconstrucción. En relación con los desaparecidos, la dama movilizó algunas batidas de hombres a las que se sumaría Allwënn. Su percepción enana del subsuelo se reveló interesante y de gran valor para encontrar posibles supervivientes bajo la tierra. Logró con ello, además, recuperar la custodia de sus armas aunque fuese bien lejos del destrozado campamento.

Los trabajos comenzaron pronto. Sin embargo, la desolación inicial se fue convirtiendo paulatinamente en frustración. Con un poco de ayuda, la frustración se tornó impotencia ante el inmerecido castigo y la impotencia se volvió rabia enseguida. Tauhatarthe aprovechó inmejorablemente la situación de caos y desánimo para señalar a un culpable que en el fondo todos necesitaban para poder descargar contra él su animosidad. Los hombres del Mufalin actuaron bien alentando a la población a pedir responsabilidades. Cuando las fuerzas de seguridad de la dama Keomara quisieron intervenir, la revuelta estaba prácticamente declarada. El Mufalin en persona había concentrado a las gentes y les había lanzado el órdago. Les recordó cuántas veces habían avisado, cuan largo tiempo llevaban advirtiendo de los errores y horrores de aquel gobierno de piratas, agravado sin duda en sus últimos compases.

—¿Es que acaso podía esperarse otra cosa que la ira de los Dioses contra esta comunidad —les gritaba— si se les agraviaba e insultaba a diario?

La Dama, aseguraba, era una marioneta atrapada en las garras voluptuosas y lascivas de aquella concubina oscura con la que dormía. Seducida hacia la perdición de la carne, donde abandonaba el criterio y dejaba en sus manos el gobierno. En las palabras del Mufalin, Keomara aparecía como una víctima, inocente, quizá arrastrada demasiado por la necesidad del deseo. En aquel perfil interesado de la tragedia, Tauhatarthe, prefería dirigir las iras contra la desconocida y misteriosa doncella, quien apenas se dejaba ver y por lo tanto gozaba de pocas simpatías declaradas, que ante su verdadera enemiga. Muchos en aquella isla la respetaban, admiraban y tenía alianzas fuertes. Resultaba mejor presentarla como una enajenada que no era directamente responsable de sus actos, pero impedida para ejercer el gobierno de la isla. El mensaje caló pronto. El caldo de cultivo resultó inmejorable. El Mufalin recordó la llegada de Sorom, el Monstruo, como ellos le llamaban.

—¿Quién en su sano juicio traería a un monstruo a pasarse junto a nuestros hijos? —Les decía.

Y más recientemente recordó el incidente de Allwënn, aquel loco armado y blasfemo. Los dioses habían hablado a través de los vientos y las olas del mar. Alguien debía detener aquello.

Keomara no quería una confrontación armada, por eso no respondió a las provocaciones y buscaría parapetarse con sus hombres en el palacio, trancando todas las entradas. Y allí estábamos, encerrados en el segundo piso de aquella fortaleza palaciega. Keomara había reunido a todos los hombres en los que podía apoyarse. Entre los que se encontraba Ishmant, el único de nosotros que aún se encontraba allí. Nada se sabía de Ariom desde el huracán y Allwënn había salido con las batidas de búsqueda antes de la revuelta. De sus hombres de armas destacaba el capitán de su guardia personal, el magnífico y leal Asubansupar y algunos de sus guerreros de mayor confianza. También estaban los tres shamanes, liderados por el viejo y sabio Hefencofer. Su aspecto, cargado de alhajas, cuentas y collares por todo aquel cuerpo delgado y apergaminado. Su rostro consumido, de larga cabellera enmarañada con aquellas largas barbas amarillentas y nudosas, sosteniéndose con orgullo y firmeza en su bastón tótem le cargaba de dignidad en aquella reunión. Sosseshefer y el ciego Sirthe’ Amankha no resultaban ni tan ancianos ni tan carismáticos como el primero.

También la acompañaban algunos de los viejos jefes bucaneros, patrones de algunos de los navíos y antiguos hombres del capitán Harfoord. Aquellos solo empuñaban las armas cuando salían en los barcos. La mayor parte del tiempo eran campesinos, como la mayoría de los amotinados. El descontento no resultaba abrumador, pero sí había sumado muchos más adeptos después del grave paso del huracán.

Los surkkos, que resultaban los guerreros más hábiles y preparados, se habían mantenido fieles a la señora. No solo aquellos que pertenecían a la guardia, también los cazadores, los rastreadores y algunos otros de variadas profesiones, como flecheros, carpinteros seguían con ella. Buena parte de aquellos que habían servido a las órdenes de Harfoord también se sumaron, aunque de entre ellos hubo deserciones notables. Luego, algunas familias que, simplemente, no compartían la postura del Mufalin y se negaban a creer todo aquello del castigo divino. Así, toda esta gente, con sus mujeres, ancianos y niños se refugiaba en el palacio mientras que los opositores, también con sus familias, exigían la cabeza del monstruo, la de la doncella oscura y el cese del gobierno de Keomara en el exterior.

—Podríamos entregar al monstruo —le aconsejaría uno de aquellos viejos lobos de mar, maestres del viejo capitán.

—No voy a ceder ante la sed de sangre de ese fanático sectario —declaró la dama con solidez volviéndose hacia aquel improvisado consejo—. Tauhatarthe quiere al félido, pero sobre todo quiere a A’kanuwe… y ese es un privilegio que no pienso concederle.

—En algo habremos de ceder, mi señora —diría otro. Keomara se dirigió hacia la ventana y atisbó el panorama que se desarrollaba en al exterior.

—¿Qué pretenden? ¿Sitiar el palacio? —Suspiró mientras sus pupilas observaban a los esforzados rebeldes construyendo parapetos y barricadas con todos los despojos del huracán—. Es absurdo. Nuestros almacenes están llenos de reservas. Nosotros tenemos la mayor parte de las armas y a los mejores guerreros. ¡Por el suspiro divino de Omnipresente! Ni siquiera tienen un techo donde guarecerse esta noche. ¿Por qué habríamos ceder? —Se volvió hacia sus hombres con un rictus severo y tono inclemente—. Son hombres desesperados que siguen a un puñado de fanáticos. Sin armas, sin refugio, ni alimentos. Un par de noches a la intemperie y acabarán volviéndose contra el propio Mufalin.

—Eso no ocurrirá, mi Señora, y lo sabéis bien. —Todos tornaron la mirada en dirección a Ishmant. Su mirada seria e impávida demostraba una certeza tan sobrecogedora como inquietante. Keomara le miró a aquellos ojos negros como cuervo.

—¿Por qué no ocurrirá? —preguntó un viejo pirata.

—Porque su afilada lengua de Mehfered lo evitará. Ha conseguido consensuar una víctima, un culpable a ojos de una parte significativa de la población. Y ese culpable sois vos, Keomara. La fijación por vuestra singular compañera es solo un sutil atajo. Cada noche que pasen sin alimento, será por vuestra culpa. Cada hora que les azote el frío o el cansancio, será por vuestra culpa. Cada muerto que se sume a la contienda será culpa vuestra. Ya se encargará él y los suyos de que quienes padezcan no tengan dudas de que padecen únicamente por vuestras culpas.

—¿Y qué alternativas propone el Venerable? —Ishmant no quiso tener en cuenta el inquisidor tono de la mujer. Era consciente de que las horas que se vivían habían crispado mucho los nervios. El monje no resultaba amigo de dar lecciones, apenas consejos. Cuanto menos de proponer en público la visión que él tenía de aquel problema, por eso tardó unos instantes en decidirse a hablar. Sin embargo, dada la magnitud de la situación, se aproximó a su antigua compañera y le habló con franqueza.

—Propongo que capituléis.

—¿Entregar el campamento? —dijo ella como si tal posibilidad no hubiese estado nunca en juego.

—Tal como mis ojos lo contemplan, este campamento ha fracasado. —Aquella afirmación levantó comentarios de protesta entre los hombres allí reunidos. Sin embargo, los tres shamanes liderados espiritualmente por Hefencofer estaban callados, serios y casi se dirían que aprobaban y armonizaban con el monje en espíritu. Keomara, sin aspavientos le indicó con un gesto que continuase.

—Dos caminos existen para solucionar el mal que os atenaza, ambos implican una derrota. No existe victoria en ninguno de ellos. Tenéis las armas, los guerreros surkkos os son fieles. Salid y pelead. Acabad con la amenaza y con quienes le siguen. Arrancad la mala hierba con autoridad, antes de que consiga pudrir a toda la comunidad. Salvaréis a una mitad a costa de la sangre de la otra mitad.

Keomara quedó mirándole a los ojos. Un líder fuerte debe actuar con fuerza, lo había escuchado decir miles de veces. Asubansupar le había hecho saber que los guerreros estaban dispuestos si se les requería. Algunos de sus allegados también consideraban que debían silenciarle la lengua al Mufalin de una vez por todas.

—No recurriré a la sangre —confesó la dama—. Harfoord no lo hizo y yo no lo haré tampoco. Si derramamos sangre estaremos sentando un peligroso precedente. Si matamos al Mufalin le convertiremos en mártir y le daremos más que nunca la razón. Esta comunidad se fundó con la esperanza, la tolerancia y la paz como estandartes y no seré yo quien los rompa.

—Quizá quede esperanza, mi señora —afirmó Ishmant— pero no veo paz y menos aún tolerancia en esta isla.

—¿Cuál es tu segundo camino, Venerable?

—Pacta, claudica. Dale el gobierno a ese charlatán. Evitarás derramamientos innecesarios. Tu tiempo en el gobierno de esta comunidad ha terminado. Acepta tu derrota y deja que un nuevo capítulo se abra.

—¡Nunca! Encontraré una vía alternativa.

—Te llevará inexorablemente a uno de estos dos caminos. —Keomara parecía desorientada y nerviosa. Comenzó a pasearse por la habitación como si al caminar fluyesen las ideas con mayor claridad a su cabeza.

—El Mufalin no será tan magnánimo. No puedo arriesgarme a que emprenda una represión contra sus opositores. Darle el poder es condenar a esta comunidad a una dictadura integrista que no vacilará ante quien la cuestione.

—Pero mira ahí fuera, Keomara —le anunció Ishmant, señalando las ventanas ahora veladas por las cortinas—. Eso es lo que gran parte de esta comunidad parece querer. Ya advertí que no había victoria posible. Defiéndete legítimamente y dale a esta isla sus primeros mártires o entrégala y ven con nosotros. Acompáñanos hasta Tagar. El Viejo Círculo aún nos aguarda en el Alcázar. La decisión… es tuya.

A’kanuwe parecía despertar un temeroso respeto entre la población muawary y no menos asombro en el resto de los colonos. Se paseaba entre ellos como una sombra altiva y espectral. Al mismo tiempo parecía sumamente cercana, interesándose por cada uno de ellos. Estaba claro que aquel abrigo no resultaba un hallazgo casual. Profundo, iluminado, resultaba almacén de provisiones y disponía de hogares para cocinar. Era más que probable que ya hubiese sido utilizado en alguna otra emergencia en el pasado. Fuera, la ventisca tirana consumía la selva. Ariom no dejó de mirar a la reina en su periplo entre los refugiados y trató de buscar en su recuerdo aquellas imágenes de antaño, cuando se aventuraban juntos por los caminos y reinos vendiendo sus destrezas al mejor postor, o al único que diese oro por ellas. Sonrió al encontrarla en su memoria, cuando aquella elfa de la espesura vagaba errante, sin patria ni nombre, buscando su destino y se cruzó con el suyo. Parecía haber cambiado tanto y al tiempo seguir siendo idéntica. ¿Cómo habría logrado acabar en aquella isla?

—Todos aquellos que llegamos aquí dejamos una historia atrás que hemos preferido olvidar —le confesaría más tarde al calor de una hoguera—. Todos huimos de algo. ¿Tú no, Asymm Ariom?

El marcado elfo le miró a los ojos sumergiéndose en la profundidad de sus rasgos Questtor. Lo cierto era que Ariom podría haber aludido cien motivos legítimos para huir.

—Yo he acabado aquí por accidente —le confesaría—. Pero me alegro de haber tenido la oportunidad de encontrarme de nuevo contigo. Imagino… que tú eres la misteriosa consorte de Keomara de la que todos hablan.

Ella le apartó la mirada algo azorada y la regresó de nuevo con una extraña sonrisa. Con un gesto elocuente le hizo saber que era cierto. Hacía tiempo que se había hecho a la idea de estar en boca de todos.

—¿Qué se dice de mí entre la gente? —El tono de A’kanuwe siempre era suave cuando estaba relajada, casi como si pidiese perdón por hablar. Su voz sonaba melodiosa, como la de todo elfo, con un leve residuo de su acento natal. Sin embargo, en aquella ocasión la elfa se mostraba si cabe aún más mórbida que de costumbre.

—Tu imagen resulta inquietante entre ellos. La mayoría habla de ti pero nunca te han visto. Eres como un fantasma que se pasea por los pasillos del palacio, del que corren rumores y al que prefieren temer y evitar.

—Ese es el precio a pagar por la vida que he elegido —le recordó ella usando las mismas palabras del lancero—. Muchos utilizan mi relación con la dama para encender iras contra ella.

—¿En verdad amas a esa mujer? —A’kanuwe pareció de pronto incómoda ante la injerencia y no llegó a pronunciarse con claridad.

—Nos necesitamos, Asymm’Ariom. Somos dos almas desoladas que se calman mutuamente.

—Tengo fuentes que afirman que a esa Dama tuya siempre le perdieron los hombres —le manifestó muy seriamente—. Quienes la conocían creen muy desconcertante este aparente cambio de preferencias. —A’kanuwe no se privó de sonreír ante el comentario.

—¿Estás tratando de protegerme, Asymm’Ariom? Tu paternalismo me conmueve. No has cambiado nada. En este asunto sigues pensando que el mundo me hará daño. —Ella pasó dulcemente su afilada mano sobre el rostro maltratado del lancero, que esta vez se dejó acariciar—. No te preocupes, amigo mío. Sé bien dónde me he metido. Nos amamos por interés y por necesidad, pero nos amamos. Todo lo demás, no merece la pena mencionarse.

Siguieron hablando durante largo tiempo. Poco había que hacer salvo esperar, así que trataron de poner al día dos vidas que llevaban demasiado tiempo sin saber de la otra. No imaginaron que llegarían a agotárseles los temas de conversación, ya recordaran hechos pasados, anécdotas comunes o se fuesen a otras vivencias personales. Cinco días estuvieron los cielos mortificando aquella pequeña isla perdida en el océano. Cuando al fin las nubes levantaron su asedio, aquel heterogéneo grupo de refugiados, maltrechos, extenuados, muertos de frío y hambre recogieron las escasas pertenencias salvadas del desastre y pusieron marcha hacia la aldea de la costa. Los cazadores de Ariom y la bella A’kanuwe abrirían la marcha.

Kahsekem esperaba frente al portón de entrada de palacio a que desde el interior le permitiesen el paso que habían prometido. No quiso delatar su nerviosismo cuando las pesadas hojas reforzadas se tornaron lo suficiente como para caber por ellas. Tras el celo y los velos que ocultaban se dejaban ver las figuras recias y fieramente armadas de los leales surkkos. Sus orbes blancos destacaban de entre su pigmentado rostro como dos astros lunares a media noche y le miraban fijamente, como si con aquella mirada casi depredadora no hiciese falta advertirle que al menor movimiento extraño podría encontrase con el cuerpo ensartado por sus lanzas. Kahsekem iba solo. Aún persistían en su rostro las señales de los puños de Allwënn; aquel martillazo que le envió a encontrase durante un buen rato en los oníricos tules del sueño. Esperaba que aquel salvaje mestizo no se encontrara cerca. El sabio Mufalin le había elegido en persona para pactar la tregua que Keomara solicitaba. Tenía muy claro lo que había de conseguir de aquella mujer contra las cuerdas.

Un par de guerreros surkkos cachearon su cuerpo y rebuscaron en sus túnicas. Él se dejaría hacer sin miedo. Aprovechó para mirar el interior del recinto. Parecía haber mucha expectación en aquella visita. Muchos de los apostados allí se habían congregado en el vestíbulo para observar la escena. Las mujeres y los niños de la guardia muawary vivían allí. Con ellos estarían las familias de quienes habían elegido el bando de la dama. Sin embargo, no había rastro de ellos por las inmediaciones. En el interior había mucho guerrero, mucha guardia y los mejores bucaneros; bien armados, secos y descansados.

Cuando los surkkos tuvieron certezas de que no escondía nada bajo sus ampulosos pliegues le llevaron ante Asubansupar que aguardaba serio e imponente ante la escalera regia que conducía al segundo piso. Kahsekem no pudo evitar cierto resquemor cuando estuvo cerca de aquel gigante de ébano que le contemplaba con rictus severo desde las alturas. El capitán de los surkkos muawaries había demostrado en cien ocasiones ser un adversario temible. Su sola presencia bastaba para templar los ánimos en aquella comunidad. Desde luego, si el gobierno estuviese destinado a los más fuertes sería él, sin sombra de duda, el soberano absoluto de aquella comunidad perseguida.

—Ninguna treta, Kahsekem o no darás dos pasos seguidos con la cabeza sobre los hombros. —El Mehfered desvió la mirada hacia la hoja curvada y ancha de su alfanje, por ahora, descansando en el tahalí que pendía de su hombro izquierdo—. La Dama te recibirá ahora.

Asubansupar indicó con un movimiento de cabeza que comenzase a subir las escaleras y le siguió despacio a una distancia prudencial. Ya en el segundo piso le acompañó hasta una habitación con la puerta cerrada. Kahsekem conocía aquel estudio. A Keomara le gustaba mantener allí reuniones informales, así que supo qué se encontraría cuando la puerta desvelase su secreto. Una habitación alargada, una mesa recia y a la Dama tras ella. El capitán de los surkkos llamó a la puerta y anunció la visita. Desde dentro la voz de Keomara permitía la entrada.

El recio capitán abrió la puerta y ante los ojos del Mehfered se dibujó la escena que tenía en la cabeza. Aquella habitación alargada y estrecha, iluminada levemente para intensificar la sensación de intimidad y cercanía, que acababa en una mesa de madera oscura tras la cual se sentaba aquella mujer menuda de rizada melena y rasgos aún infantiles que regía los destinos de aquella comunidad. Keomara le hizo un gesto con su mano indicándole que se acercara. Conforme se aproximaba hasta ella, Kahsekem se percató de que no estaban solos en la habitación. Había una figura tras la mujer, erguida entre las brumosas sombras de aquella habitación con los brazos cruzados sobre el pecho y un embozo ocultando los rasgos de su rostro dejándole a la vista sólo sus pupilas, inquietantemente oscuras.

—Es un Kurawa —les habría advertido en su momento el sabio Tauhatarthe—. Un monje del sigilo. Tened cuidado con él. Son infieles ateos que niegan la superioridad de los dioses sobre los mortales y creen que encuentran la elevación y el tránsito del alma a través del equilibrio entre la carne y espíritu. Farsantes y ciegos. Peligrosos. Muy peligrosos. Una lengua venenosa más que se suma a la de la negra arpía.

Las fuertes lluvias habían alterado la selva. El follaje arrancado y disperso, los troncos y árboles doblados o derribados habían borrado las habituales huellas en el entorno hasta el punto en el que incluso los propios batidores surkkos se encontraron con serias dificultades para encontrar los tradicionales senderos y caminos, abiertos tímidamente en la espesa foresta después de años de uso. Por descontado, después de cinco días de semejante acoso y tormento, la idea de hallar algún rastro del paso de Ariom se antojaba imposible. Habían avanzado con lentitud durante la jornada y entre los guerreros reinaba el pesimismo. Sólo haber logrado alcanzar los refugios de los montes, les hubiera salvado… y hacia allí se encaminaban. Aún no habían llegado al claro del campamento maderero cuando los gritos de júbilo de los grupos de vanguardia anunciaron la buena nueva por toda la isla. Habían divisado un grupo de refugiados. Parecían ser trabajadores de las granjas y la madera. Ariom y los cazadores iban con ellos. También la Reina Sombra.

Allwënn corrió hasta las primeras posiciones para comprobarlo por sí mismo. Cuando llegó al grupo de vanguardia, este ya había tenido contacto con la expedición de refugiados.

Ariom llevaba en sus brazos a una niña humana cubierta de barro y de aspecto cansado pero aparentemente sana. La entregaba entonces a los primeros batidores con mayor reserva de fuerzas que él. Estos se aprestaron rápido a cargar con ella. Al tiempo, los refugiados se fundían en saludos y abrazos con aquellos rastreadores. Después de cinco días de ausencias y temores, resultaba emocionante encontrarse sanos y salvos. El marcado se prodigó en saludos y sonrisas cuando divisó al mestizo avanzando entre las figuras con las ropas cubiertas de barro y sus largos cabellos pegados a la cara. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro maltrecho, pero una sonrisa franca después de todo. Allwënn se la devolvió justo antes de tenerle al frente y apretarle en un fuerte abrazo que el lancero probablemente no esperaba.

—Nos has tenido con el alma en un puño, Asymm’Shar. En el palacio habíamos llegado a pensar lo peor. —Ariom hizo un gesto de extrañeza—. Casi cien almas cuya suerte descansaba en las dotes de un elfo con un solo ojo que deambulaba perdido en la selva en mitad de una galerna. Reconocerás que no resultaba un panorama halagüeño, desde luego. —Ariom aceptó la broma de buen talante.

—Pero han enviado a un obtuso medioenano a una selva enfangada para encontrarnos. Eso debería tranquilizarlos a todos. —Allwënn también sonrió mientras le miraba de arriba abajo como si le buscase un miembro perdido o una nueva marca en el cuerpo.

—Me alegra saber que sigues entero —añadió zarandeándole con fuerza—. Al menos tan entero como te marchaste. —Allwënn lanzó un barrido alrededor—. Al final encontrasteis a los refugiados, por lo que veo.

Ariom desvió la mirada de Allwënn para responder con un gesto al saludo de algún conocido y, en seguida, la regresó de nuevo al embarrado mestizo.

—El mérito no es mío en absoluto. Llegamos hasta el campamento pero una lengua de barro se lo había tragado. Imaginamos la peor tragedia. Fue A’kanuwe quien les alertó del peligro y los llevó hasta el refugio en los montes. —Allwënn siguió el índice extendido del lancero que señalaba hasta la turbadora presencia de la elfa Questtor. Hasta entonces no había tenido constancia de ella. De hecho, como casi todos en aquel campamento isleño, había oído hablar de aquella que compartía lecho con su, otrora, vieja camarada, pero aquella resultaba la primera vez que la veía en carne y hueso.

—¿Ella lo hizo? —Allwënn parecía extrañado. Se había imaginado a aquella mujer como una cortesana lánguida, poco más que una amante exótica y complaciente que ahora calentaba las sábanas de Keomara.

—La Reina Sombra no tiene rival en los bosques. —Allwënn tornó la mirada hacia el marchito lancero con un gesto de extrañeza en el rostro.

—¿Tanto habéis intimado en cinco días? Hablas de ella como si la conocieras.

—¡Qué remedio! La mitad de mis destrezas se las debo a esa elfa que todos aquí parecen temer. Fueron muchas décadas las que compartimos camino, mestizo. No hay sendero o cañada en todo el continente que no tenga sus huellas o las mías marcadas en el cuerpo. Y puedo asegurarte, mi estimado amigo, que no hay rastro que esa mujer no pueda seguir, aunque sobre él hayan soplado los nueve vientos del Vÿr’Ssällá[8] o pasado por encima todas las botas de las cohortes de Misal, una a una. —Allwënn parecía algo turbado con aquella noticia.

—¿Celoso? —le bromeó el elfo—. No ibas a ser tú el único que tuviese amigas en esta bonita isla ¿Verdad?

Hicieron noche en un claro cercano, donde la espesura de la selva daba alguna tregua. Allí, batidores, refugiados, cazadores, niños y mujeres descansaron de la larga jornada. Compartieron algunas de las provisiones que ambos grupos llevaban para la vitualla del camino y pronto las conversaciones relajadas y los ánimos prendieron en aquella hueste errante y cansada. Tanto Allwënn como Ariom y A’kanuwe pasaron el resto del día ayudando en la organización del breve campamento de pernocta. Acomodando a los más extenuados, preparando y distribuyendo la comida y trazando la ruta de regreso. Como resultaba lógico, el tema de los efectos del temporal estuvo en boca de todos y casi monopolizaba las conversaciones. En un momento de respiro Ariom aprovecho para presentar, diríamos de manera formal, a Allwënn y A’kanuwe.

El mestizo encontraba a aquella elfa algo inquietante. Su aura resultaba poderosa. Parecía emitir una fuerza cautivadora. Su dialogo era lento y armonioso, pausado como el de un anciano que hubiese vivido mucho tiempo y viniese de vuelta del largo camino de la vida. Sin embargo, continuaba teniendo un poso de vitalidad juvenil. A’kanuwe, como el mismo Ariom, era una elfa en plena madurez. Quizá incluso mayor que el propio lancero. En aquella conversación no faltaron relatos de viejas batallas y aventuras que Allwënn escuchaba con interés porque en ellas encontraba una dimensión distinta del mutilado elfo, anterior a la profesión que haría de él una leyenda en boca de todo pendenciero que se preciara de serlo. Al principio, Allwënn supuso que la relación de aquellos dos elfos habría alcanzado en el pasado un nivel más allá de la mera camaradería. No obstante, la propia inercia de las palabras le llevó a descartar de manera tajante aquella idea. A’kanuwe jamás pareció tener interés en los hombres. Allwënn asimilaba aquel hecho de forma un tanto discorde, no quizá por el hecho en sí mismo de que aquella elfa prefiriese la compañía femenina, asunto que entre elfos no resultaba necesariamente extraño. Sino porque la elección de aquella imponente mujer de ébano fuese una humana que ya no resultaba ninguna niña. Aunque, si cabe, lo más difícil de asimilar era admitir que Keomara, quien gozó de una bien trabajada reputación de seductora, cuyos romances se contaron por docenas en su juventud, hubiese acabado encontrando en los brazos de una mujer lo que parecía haber buscado infinitamente entre los hombres.

—Tomad asiento, Kahsekem.

Aquel tardó en obedecer. Aún en pie, con gesto desconfiado miraba a los ojos al monje tras la dama, impávido, así fuese una estatua de sal. Pronto le apartó la mirada. Se hacía difícil aguantarla ante unos ojos que no parecían necesitar el parpadeo, sombríos e inquietantes sobre el embozo. Acabó por aceptar la invitación y tomó asiento frente a ella.

—Tengo órdenes expresas del Mufalin Tauhatarthe de exigiros…

—No estáis en disposición de exigir absolutamente nada. —Kahsekem se puso tenso y adoptó una posición defensiva.

—Tenemos de nuestra parte la mayor parte de la población, señora. Yo de vos no sacaría conclusiones precipitadas.

—Podría deciros lo mismo. En este palacio se encuentran los mejores soldados, la práctica totalidad de las armas y lo que para vuestra causa es más grave, toda la comida. Podría dejaros reflexionar durante algunos días a la intemperie… quizá cuando aquellos que os siguen tengan hambre y frío se cuestionen las lealtades. Y si no lo hacen, siempre puedo ordenar a Asubansupar que ponga fin de inmediato y con contundencia a esta intolerable rebelión. Es posible que con vuestras cabezas colgando de un mástil, más de uno se replantee su postura. —Kahsekem se quedó serio y pensativo.

—Pero no vais a hacerlo, ¿no es cierto, mi Señora? —Se atrevió a cuestionar después de un largo silencio. Keomara esbozó una media sonrisa, como a quien sorprenden jugando de farol con una apuesta elevada.

—No, no voy a manchar mis manos a menos que sea estrictamente necesario. Así que escúchame con atención, Kahsekem, porque esta es mi propuesta y no habrá otra. Si el Mufalin se niega a ella, usaré a los muawary. Si no tengo garantías suficientes de que se respetarán escrupulosamente todos sus puntos, también los lanzaré contra vosotros. Si alguien me da una sola excusa para utilizar la violencia, juro por lo más sagrado que lo haré y los dioses saben que no tendré clemencia. —Keomara extrajo de un cajón un legajo de pergamino cuidadosamente doblado que empujó sobre la mesa hasta que estuvo a la altura de su interlocutor.

—Todas nuestras exigencias están por escrito para que todos puedan conocerlas. Márchate y ponlas en conocimiento de Tauhatarthe. Mañana a medio día exijo una respuesta. Si no la tengo entenderé que se rechaza la oferta. Entonces me sentiré en la obligación de resolver este conflicto por vías menos diplomáticas.

A’kanuwe, Ariom, Allwënn junto al resto de refugiados y batidores llegaron por la mañana. El panorama que se abrió ante sus cansados ojos no resultó para nada el tipo de bienvenida que hubieran imaginado después de tantos días de incertidumbre. Aunque suponían el castigo sufrido por el campamento, sin duda, las heridas abiertas por la marea de agua que azotó desde los cielos resultaban incluso mayores que la peor de las previsiones. No obstante, no fue el desamparado escenario de lo que hacía solo unos días resultaba una feliz y próspera villa lo que parecía dar punzadas amargas en el corazón. Fue su silencio. Un silencio turbador, de abandono. El silencio que pone música a la tragedia en compases infinitos. Quizá los colonos del interior se encontraban demasiado embriagados con la vuelta al campamento, a pesar de que fuese el cadáver de lo que había sido, como para prestar la atención debida a aquella ausencia de sonido. Pero no así batidores y cazadores. Los segundos eran surkkos en su mayor parte. Eran capaces de presentir la amenaza. Los primeros habían dejado aquel lugar apenas veinticuatro horas antes y conocían el estado de la situación. Cuando se adentraron en la selva, dejaron atrás a una población sumida en las tareas de desescombro, limpieza y reconstrucción. ¿Dónde estaba aquella gente ahora? ¿Qué había pasado en tan breve espacio de tiempo como para detenerlo todo?

Allwënn miró por un instante a sus compañeros. Ariom tenía la preocupación reflejada en las pupilas. A’kanuwe miraba a su alrededor con evidentes sospechas. Por un instante los ojos de Allwënn advirtieron cómo la inquietud se extendía muda pero firmemente a todos cuantos prestaron un poco de atención a su alrededor.

—Esto no estaba así cuando lo dejamos hace unos días —le aseguró Allwënn al marcado lancero.

—¿A qué te refieres exactamente? —Preguntó aquel. Pero la respuesta no salió de los labios del mestizo. Kherben, uno de los batidores que le acompañaba respondió por él.

—Todo el pueblo trabajaba. ¿Dónde está toda la gente? No han podido esconderse sin más.

Pronto las dudas se extendieron a los refugiados que temieron seguir avanzando hacia aquel poblado fantasma. Entonces un par de cabezas se asomaron desde la cima de la maltratada muralla de adobe. Era la primera señal de vida que aquel desolado paraje mostraba. Eran dos vecinos y parecían sorprendidos por la llegada de los refugiados.

—¡Eh, allí! —señaló alguien.

Una de las figuras se apresuró a alzarse y a agitar los brazos llamándoles a gritos. La otra se hundió de nuevo en el secreto y desapareció oculta por la elevada protección.

—¡Es Taahreen! —dijo uno de los batidores reconociendo aquella sombra sobre el muro—. ¡Eh, del campamento! ¡Les hemos encontrado!

Pronto una marea de cabezas se asomó desde el adarve y comenzaron a agitar las manos entusiasmados con la repentina llegada. El júbilo estalló entre los refugiados y como si de un grave peso se liberasen. Aquel temor de hacía unos instantes pareció diluirse en el recuerdo de aquellos malos días ya superados. El grupo avanzó hasta la puerta que continuaba atrancada.

Al llegar a la linde del campamento los comentarios, bienvenidas y halagos iban y venían en ambas direcciones. A’kanuwe, con aquel gesto frío que la hacía parecer de oscuro hielo logró captar la atención de uno de aquellos parroquianos. En aquellas almenas de barro se hizo un silencio atroz. No se habían percatado de la presencia de la impávida elfa oscura. Poco a poco los comentarios se disiparon como el humo blanco entre la brisa del mar sustituidos por susurros temerosos… como si no pudieran creer que la tenían allí delante, a solo unos metros. Todos fuimos testigos de aquella creciente tensión al otro lado de la muralla de abobe. Ella tampoco fue ajena al recelo que provocaba su presencia.

—¿Por qué se han cerrado las puertas? —preguntó en un tono seco e incisivo. El colono dio muestras de encontrarse angustiado ante la presión de las pupilas de la elfa.

—Son… órdenes del Mufalin. —La siniestra elfa torció el gesto contrariada.