En viaje

Ginebra. —A mi llegada, vigilando las avenidas de la estación, el más chusco de los agentes de orden público en traje de ópera cómica. En Francia se verían obligados á protegerle contra los pilluelos; aquí él es quien protege: esto es decir que ya he puesto el pie en tierra extranjera.

No tengo más que dos horas de parada en esta ciudad. ¿Qué iré á ver?, el campo; siempre es hermoso, ¡y hay tantos monumentos que no lo son! Vamos al extremo del lago, en donde el Ródano se separa de él y se dirige á Francia. He ahí ese Ródano, en Aviñón tan revuelto y aquí transparente y tan profundo como un brazo de mar. Se precipita en una masa azul comprimida entre un muelle y varias casas erigidas sobre la opuesta orilla en pleno torrente.

Esa ola que corre me arrastra. Juntos salimos de la ciudad y heme en medio de esas huertas en donde Topffer niño, extraviado, sorprendido por la noche, analizó el miedo. Las grandes zanjas de riego proyectan aún su sombra sobre los campos de lechugas, por encima de los sauces. A lo lejos, ribazos poblados de árboles adonde la gente va los domingos en alegres jiras, lo mismo que en Verrieres. Y el Ródano salta y serpentea y murmura canciones por entre las guijas. Dos pescadores de truchas remontan á la sirga una canoa á lo largo del ribazo. Tal vez haya hecho yo mal en no esperar á saber lo que me quería decir Plumet. No es de los que gesticulan mucho por cosas de poca monta.

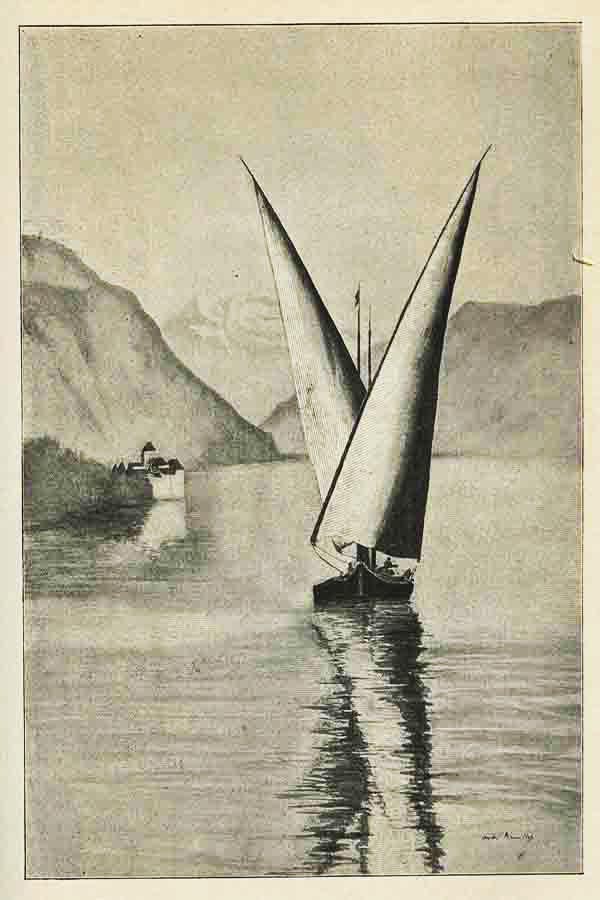

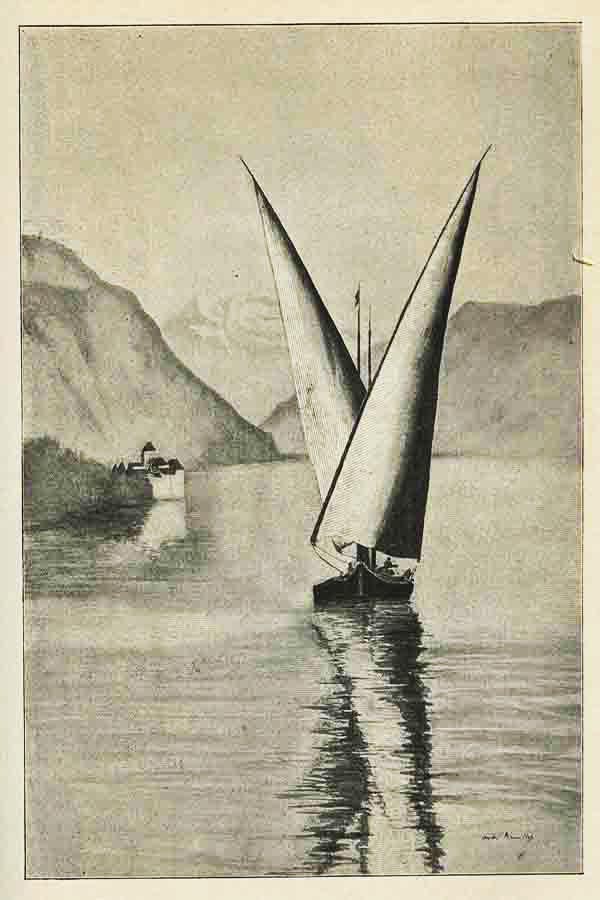

En el lago. —El buque toma un largo. Ginebra queda ya lejos. Ni una sola arruga en la superficie azul, completamente azul, que vamos dejando por la popa. Hacia proa, la vista se pierde en una niebla lechosa. Un barquito con dos velas latinas en cruz se interna en el lago. A la derecha las montañas de Saboya esmaltadas de bosque, veladas por nubes que pasean sus sombras por los derrumbamientos de las pendientes, y aquel contraste es divino. Yo admiro la dulce sonrisa del Lemán al pie de aquellos montes abruptos.

En el recodo que forma la orilla hacia San Mauricio-en-Valais, azótanos el viento, un viento huracanado. El lago se convierte en mar. Al primer balance fuerte, siéntese mal una inglesa. Su marido no deja por eso de consultar á su guía y de asestar los gemelos.

En diligencia. —Atravieso el Simplón á la salida del sol, rodeado de ventisqueros color de rosa. Vamos trotando por la vertiente italiana. ¡Oh! ¡Cómo esperaba yo ver aparecer Italia! Apenas la diligencia hubo apretado sus frenos y puesto al trote sus caballos por la pendiente, he percibido un aire distinto á todos los demás. El cielo me ha parecido más azul. He creído ver de repente el polvo de los largos estíos en las hojas de los abetos á dos mil metros, en el aire virgen de las cimas, y poco ha faltado para que tomase el chirrido de mi mal seguro asiento por el canto meridional de la primera cigarra.

Baveno. —Nadie se engañará: ese dueño de hotel, afeitado, obsequioso, sutilmente farsante, es un napolitano. Permanece, sobre el mosaico de su peristilo, á disposición de los viajeros que deseen obtener datos acerca del lago Mayor, la enumeración de sus bellezas, el programa, en fin, de aquel sitio.

Isola-Bella, isola-Madre, sí, raído, cuidado, bonito, eso viste mucho, pero no es verdad. Esas palmeras están descentradas; esas plantas de los trópicos tienen el aire de figurantes. Devolvedles su patria, u ofrecedme el lago Lemán sencillo y grande como él es.

Menaggio. —Tras el azul del lago Mayor, tras el lago de Lugano siempre verde, el lago de Como de color azul de rey, de paisajes luminosos, de orillas cubiertas de olivos, de ruinas romanas y de villas modernas. Nunca me ha parecido tan sutil el aire. «Aquí es en donde únicamente —me he dicho— viviría yo, de buena gana». Hasta elegí mi casa semioculta entre los grupos de granados, de verdes encinas y de limoneros, sobre una casi isla en redor de la cual corre el agua con ligero estremecimiento y desde la que resulta divina la perspectiva de las aguas, de los bosques, de las montañas y del cielo.

Un ruiseñor canta, y no puedo menos de pensar que sus congéneres mueren aquí con mucha frecuencia. Sí, los poéticos segadores celebrados por la litografía son pajareros feroces. En las épocas de la emigración cogen por millares á estos viajeros fatigados, con lazos, con liga y con redes: en el lago Mayor, solamente, cogen sesenta mil. No nos quedan, para alegrar nuestras noches de estío, más que aquéllos que nos dejan.

Quizá hayan matado ya al ruiseñor del jardín de los Carmelitas. Pienso en ello indignado. Luego veo mi habitación de la calle de Rennes; á la señora Menín que sacude con displicencia mis dormidos muebles; á Lamprón que trabaja; á su madre haciendo media; al viejo pasante, en estado soñoliento por efecto del calor, que tira de la caña creyendo que el pez ha picado; á la señora Plumet en medio de su bandada de oficialas y aprendizas, y á Plumet, cuyo resoplido impetuoso ahuyenta sobre las molduras de un marco, recientemente reparado, el polvo de oro que el apresto no ha fijado en él.

Plumet está caviloso. Le pesa un secreto. Seguramente que estuve desacertado al no detenerme algún tiempo más en la plaza de la Opera.

Milán. —Heme ya en Milán, la vieja ciudad pensante y activa, término de mi viaje y cuna del honorable Porfirio Zampini, falsario presumible.

La comprobación no empieza hasta pasado mañana. Me he aprovechado de ello para correr un poco por la ciudad.

En Milán hay cuatro cosas que ver cuando uno es músico, y una menos cuando no lo es: la catedral; El casamiento de la Virgen, de Rafael; La cena, de Leonardo, y, según los temperamentos, una representación en la Scala.

He empezado por la catedral, y al salir de ella fue cuando recibí la noticia que aún me tiene turbado.

Una confesión ante todo. Cuando subía, ahogándome de calor, á las marmóreas azoteas de la catedral, esperaba verme maravillado, y no ha sido así. ¡La sorpresa toma parte tan principal en nuestras admiraciones! Ni aquel diluvio de mármol, ni las filigranas, ni las agujas de aquella masa enorme, ni el prodigioso número de estatuas, ni el ver á los hombres más pequeños que moscas en la piazza del Dnomo, ni la campiña inmensa y llana rodeando la ciudad en su desmesurado círculo, despertaron en mi el entusiasmo que se despierta algunas veces por mucho menos. No, me entusiasmé con otra cosa: con un detalle inadvertido por los guías, según creo.

Había descendido ya y vagaba por la extensa nave de columna en columna, cuando me encontré debajo de la cúpula. Alcé los ojos y la esplendidez del día me los hizo cerrar. El sol, pasando á través de los amarillos vidrios de las ventanas, allá en lo más alto, ceñía con una corona de llamas la bóveda prodigiosa, se esparcía por las paredes interiores en reflejos, y descendía en diminución hasta bañar el pavimento con sus últimos resplandores: alba extraña, región espléndida hacia la cual suben la plegaria y los cánticos sagrados para remontarse luego al infinito.

Salí de allí quebrantado, ebrio por la fatiga y los resplandores de la luz, y apenas entré en mi cuarto, situado en el quinto piso del albergo dell’Agnello, me senté en un sillón y me quedé dormido.

Haría quizá una hora que dormía, cuando me pareció escuchar una voz que murmuraba cerca de mí:

—¡Illustre signore!

No me desperté. La misma voz repitió con dulce siseo:

—¡Illustrissimo signore!

El oído humano es extraordinariamente sensible á los superlativos: al escuchar aquél, me desperté.

—¿Qué hay?

—Una carta para Vuestra Señoría.

—Ha hecho usted bien en despertarme, Tomaso.

—Señoría, ocho sueldos que he pagado por la carta.

—Tenga usted diez y no me dé la vuelta.

Se retiró llamándome señor conde: todo por dos sueldos. ¡Oh Italia de Bruto!

La carta era de Lamprón, que se había olvidado de franquearla.

«Mi querido amigo: La señora Plumet, á la que no creo que hayas dado la menor comisión en tal sentido, se está ocupando seriamente en tus asuntos. Es en mí un deber prevenirte, porque creo que la señora Plumet tiene mucho corazón, pero poco talento, y he pensado mucho en las dificultades que puede crearte el celo inconsiderado de un amigo y, sobre todo, el de una amiga.

»Temo alguna grave indiscreción, y he aquí el motivo.

»El señor Plumet vino á verme ayer tarde. Torturaba furiosamente su perilla, y yo, que lo conozco hace ya mucho tiempo, sé que aquello es una manera de testimoniar que el mundo va de través. Me costó mucho trabajo arrancarle, á fuerza de preguntas y sólo por mitad, lo que tenía que decirme. Lo único que manifestó en forma conveniente fue su turbación por tener en la señora Plumet una mujer difícil de calmarse y de razonar.

»Parece ser que ella ha vuelto á tomar su antiguo oficio de modista, y que una de sus primeras parroquianas (¡Dios sabe el camino!) ha sido la señorita Juana Charnot.

»Ahora bien: el lunes, la señorita Charnot elegía un sombrero. Estaba alegre como el día, y su modista sombría como la noche.

—»¿Tiene usted enfermo á su hijo, señora Plumet?

—»No, señorita.

—»¡Cómo está usted tan triste!…

»Entonces, y según las palabras de su marido, la señora Plumet se animó de una manera extraordinaria, y mirando con fijeza á su linda parroquiana, la dijo:

—»Señorita, ¿por qué se casa usted?

—»La pregunta es graciosa. Me caso, porque estoy en edad de casarme; porque ha sido solicitada mi mano, y porque todas las jóvenes se casan, á menos de meterse en un convento o quedarse para vestir santos. Ahora bien, señora Plumet; yo no tengo vocación religiosa, ni he supuesto nunca que me quedara para vestir imágenes. ¿Por qué me lo pregunta usted?

—»Señorita, es que en el matrimonio la mujer puede ser feliz, pero también puede ser desgraciada.

»La señora Plumet, no pudiéndose contener después de tan bello aforismo, se echó á llorar amargamente.

»La señorita Juana, que empezó por reírse, quedóse luego estupefacta y acabó por inquietarse.

»Por dignidad no preguntó nada, y la señora Plumet nada añadió por timidez; pero deben volverse á ver pasado mañana, siempre á causa del sombrero.

»Aquí se embrolla la historia. Nada más he comprendido.

»Es evidente que algo más hay. El señor Plumet no hubiera abandonado su taller sólo para decirme que su mujer tenía la lengua un poco larga: tampoco hubiera tenido una emoción tan marcada. Pero ya conoces lo que es ese diablo de hombre: cuantas veces conviene que se explique, otras tantas pierde las pocas facultades oratorias que Dios le ha dado, y se hace, menos que mudo, incomprensible. Me ha farfullado frases incoherentes como ésta:

—»Eso puede ser quizá pasado mañana… ¡Bonito negocio, como comprenderá usted!… ¡Truenos y rayos! En fin; también puede no ocurrir… ¡Ah, señor Lamprón!, es necesario que las mujeres tengan flujo de hablar.

»Y se marchó.

»Te confieso, amigo mío, que no me complace inmiscuirme en semejantes enredos ni ir á pedirle á la señora Plumet la explicación que no ha sabido darme su marido. Espero. Si algo ocurre pasado mañana, seguramente que vendrán á decírmelo y te lo escribiré.

»Mi madre me encarga que te salude. Te recomienda que te abrigues por las noches. “Los crepúsculos, dice, son el invierno de los países cálidos”.

»Mi pobre madre se halla fatigosa desde hace dos días. Hoy guarda cama. Espero que no sea más que un resfriado.

»Te abraza

»Silvestre Lamprón»

Milán, 28 de junio

La información ha empezado esta mañana: nunca hubiera creído que tuviéramos que examinar tantos ni tan extensos documentos. La primera sesión se ha invertido casi por completo en clasificaciones, rúbricas y escaramuzas de todas clases en rededor de este cuerpo de ejército.

Operamos, mis colegas y yo, en una sala del palacio municipal del Marino, inmensa, abandonada, y que sirve, según creo, para guardar muebles. Nuestras sillas de cuero y la mesa en que están ordenados los documentos del proceso ocupan el centro. A lo largo de las paredes muchos cofres, nidos de legajos y de ratones, algunos cuadros puestos del revés, escudos de madera partidos, harapos restos de banderas, arcos de triunfo de cartón desmontados y retorcidos: triste aparato de pasadas fiestas.

Las personas presentes en la información, además de los tres franceses, son: un pequeño juez italiano de rostro canijo, arrugado como una manzana en el mes de abril, y cuyos párpados parecen estar constantemente plegados por el sueño; un escribano reluciente por lo gordo, traje, cabellos y rostro de una jovialidad contenida, pensando voluptuosamente en los sorbetes que se va á chupar con una paja en cuanto termine la sesión y desaparezca el horrible trasgo de invasión francesa que se agita en medio de la sala; y en fin, otro ser, difícil de determinar, empleado, supongo, en cualquier depósito de archivos, simple manipulante aquí. Éste me parece estar muy interesado en favor de Zampini, porque en varias ocasiones, cuando su ministerio le obligaba á traernos algunas piezas, susurraba á mi oído:

—¡Si supiera usted, ilustrísimo señor, la clase de hombre que es Zampini, el noble corazón que tiene, lo esforzado que es!

Conviene fijarse en que tan esforzado paladín es vendedor de macarrones y vehementemente sospechoso de haber querido jugar con la justicia francesa.

Bajo el calor sofocante que entra por las ventanas, las puertas y hasta por las mismas piedras de las paredes que el sol tuesta, ha sido necesario escuchar nomenclaturas, y leer y compulsar… Moscardones (su especie es feroz) nacidos por millares en los artesones de aquella ardiente estufa, volaban zumbando sobre nuestros cráneos sudorosos. Su fanfarria dominaba á intervalos, cuando la voz del escribano, disminuyendo de volumen, amagaba extinguirse en los primeros ronquidos del sueño. Entonces el pequeño juez golpeaba la mesa con su raspador, y aquel ruido seco volvía á lanzar al lector en su vasta carrera. Mi colega de los archivos no daba muestra alguna de cansancio. Inmóvil, atento, clasificando las menores piezas en su memoria de erudito, ni siquiera sentía á los moscardones abatirse sobre sus manos, picarle en las venas, chuparle la sangre y volar de nuevo con el vientre enrojecido.

Yo estaba en ascuas, en el sentido propio y en sentido figurado. En el momento en que entraba yo en la sala, aquel archivero me había entregado una carta que, mientras almorcé fuera, había llegado para mí al hotel: una carta de Lamprón, gruesa y de ancha forma. Era evidente que había ocurrido algo grave. Quizá se había pronunciado la palabra que fijase mi destino. ¡Estaba allí y yo la ignoraba! Muchas veces traté de coger, en el bolsillo de mi americana, aquella pieza, mucho más curiosa para mí, que las del incidente Zampini. Hubiera querido romper discretamente el sobre y leer, cuando menos, las primeras líneas. Hubiera bastado un instante para adivinar el sentido de sus largas confidencias. Pero cada vez que lo intentaba, las pupilas del juez, girando en la estrecha hendedura de sus ojos, se fijaban en mí, y aquello paralizaba mi acción. No; fuera imprudencias. No quiero que este italiano, obsequioso y falso, tome en ello pretexto para probar que los franceses, de tan ligera reputación ya, son gentes sin conciencia, incapaces de llenar la misión que se les confía…

Sin embargo, he aquí que se me vuelve de espaldas y que se pone á clasificar con el archivero un nuevo legajo. Es una ocasión inesperada. Rompo el sobre; desdoblo la carta, ¡ocho páginas!, y empiezo á leer:

«Querido amigo: A pesar de la inquietud en que me tiene el estado de mi madre; no obstante los cuidados que exige su enfermedad declarada ya hoy pulmonía, voy á relatarte los sucesos acaecidos en la calle de Hautefeuille, que son de los más graves».

—Perdone usted, señor Mouillard —dijo el pequeño juez, volviéndose á medias hacia donde yo estaba—. ¿Esa pieza que tiene usted en las manos es acaso la número 27 que nos falta?

—De ninguna manera; es una carta personal.

—¡Ah! ¿Una carta personal?, le pido á usted mil perdones por haberle interrumpido.

Sonríe imperceptiblemente, cierra los párpados en señal de compasión por tanta frivolidad, y después, satisfecho, vuélvesele en tanto que los otros miembros de la expedición Zampini me miran con curiosidad.

La carta era importante. A fe mía, tanto peor: sigo leyendo:

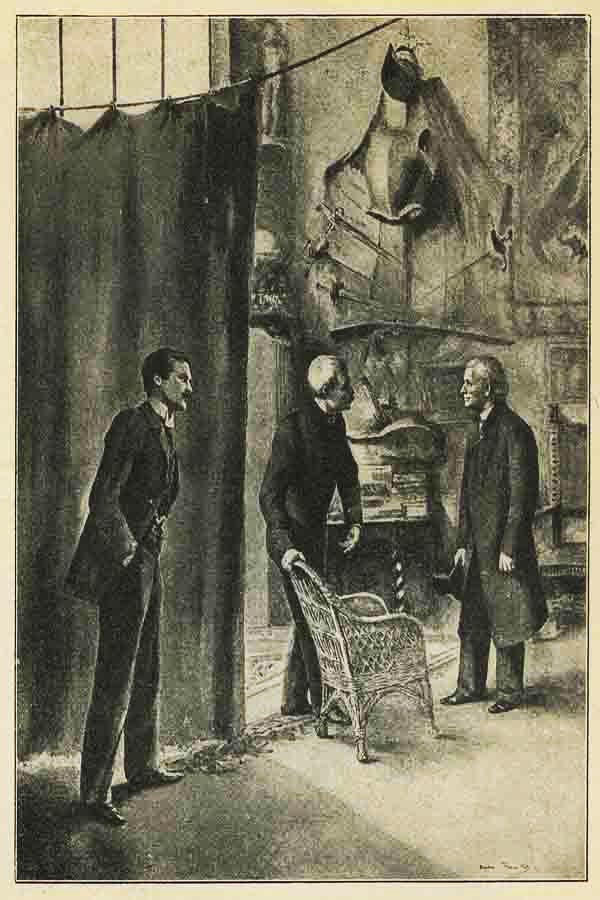

«Trataré de reconstituir la escena según los datos minuciosos que he recibido.

»Son las diez menos cuarto de la mañana. Alguien llama á la puerta del señor Plumet. La puerta de enfrente se entreabre y la señora Plumet mira. Se retira vivamente turbada: “el corazón le salta en el pecho”, según ella dice, porque el plan que ha urdido va á tener buen éxito o á fracasar, toda vez que ha empeñado la partida poniendo toda la carne en el asador. El que llega es su enemigo, tu rival, el señor Dufilleul.

»Nada sospecha éste: entra erguido, arrogante, con sus guantes amarillos y con su perrito de aguas pegado á sus pantalones.

—»¿Está montado el retrato, señor Plumet?

—»Sí, señor barón.

—»Veámoslo.

»Yo he visto ese retrato: una cabeza del reciente barón, en miniatura, pintada al óleo, sin duda en muy poco precio, por alguna pobre joven, sobre fotografía. Está destinado á la señorita Tigra, de los Bufos. Eso es muy delicado, señor Dufilleul, ¿no es verdad? Mientras que la inocente Juana sueña con las frases de amor que él se ha atrevido á dirigirle y tiene su corazón esclavo de la misma idea, de la misma imagen, él se ingenia para perpetuar el recuerdo de otros amores.

»Queda contento del marco hecho por Plumet: es rico y está muy bien moldeado.

—»Me gusta. ¿Cuánto vale?

—»Ciento veinte francos.

—»¡Seis luises! Me parece caro.

—»Es el precio que llevo por esa clase de trabajos, señor barón, y me faltan manos para hacerlos.

—»En fin; por una vez, pase; no tengo la costumbre de mandarles poner marco á los cuadros; no me gustan.

»Dufilleul se mira y se remira en aquella horrorosa copia que pende del extremo de su mano derecha, en tanto que con la izquierda busca su portamonedas.

»Plumet permanece con mucha dignidad, pero descontento y muy inquieto. Quisiera de buena gana que su parroquiano se hubiera marchado ya.

»El roce de un vestido en la escalera. Palidece; mira por la puerta entreabierta, hacia la que el perrito de aguas alarga el hocico, y se adelanta apresuradamente con objeto de cerrarla.

»Es ya demasiado tarde.

»Alguien la ha empujado sin hacer ruido. De pie, en el dintel y en traje propio de la hora, la señorita Juana contempla, con su mirada límpida y su sonrisa más dulce, á Plumet que retrocede y á Dufilleul que nada ha visto.

—»¡Ah, caballero, lo cojo á usted in fraganti!

»Dufilleul se sobresalta y con involuntario movimiento oprime el retrato contra su chaleco.

—»¡Señorita!… ¡Ah!… En verdad que… ¿Y usted venía?…

—»A casa de la señora Plumet. ¿Le parece á usted mal?

—»No, ciertamente…, incontestablemente…

—»E indubitablemente, ¿no es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué cosa tan pequeña se desconcierta usted! Vamos, repóngase. No hay motivo para que usted tiemble. Subía yo la escalera; Black Pearl asomó el hocico; adiviné que no estaba solo; dejé á mi doncella en la habitación de la señora Plumet, y yo, en vez de entrar por la izquierda, entré por la derecha. ¿No lo encuentra usted gracioso?

—»Desde luego, señorita.

—»Pero ocurre más, y es que soy muy curiosa y desearía ver lo que usted oculta contra el chaleco.

—»Un retrato.

—»Démelo usted.

—»Con mucho gusto; desgraciadamente, es el mío.

—»¿Por qué dice usted que “desgraciadamente”? Al contrario, debe halagarle porque aparece usted en él con menos nariz de la que tiene. ¿No es verdad, señor Plumet?

—»¿Cree usted que está bien?

—»Si.

—»¿Y el marco?

—»Muy lindo.

—»Pues ahora se lo regalo á usted.

—»Según eso, no era para mí.

—»Es decir…, no lo era… francamente; es un regalo de boda, un recuerdo… ¿No encuentra usted eso muy natural?

—»Indudablemente; pero supongo que usted podrá decirme á quién lo destinaba.

—»¿Sabe usted que eso ya no es curiosidad, sino indiscreción?

—»¿De veras?

—»De veras.

—»Puesto que tanto misterio hace usted del retrato, ruego al señor Plumet que lo disipe. ¿Para quién está destinado?

»Plumet se pone pálido y da vueltas entre sus manos á su gorra de obrero, como chiquillo cogido en falta.

—»Señorita, yo…, yo no soy más que un pobre industrial…

—»Corriente; en ese caso, me dirigiré á la señora Plumet que debe saberlo y que no tendrá inconveniente en decírmelo.

»La señora Plumet, que debía estar escuchando el diálogo entablado en el departamento de su esposo, acababa efectivamente de entrar, temblando como la hoja en el árbol y decidida á todo.

—»No haga usted nada, señorita, se lo ruego —exclamó Dufilleul—. Aquí no hay misterio alguno: sólo he querido impacientarla á usted. Ese retrato está destinado á un amigo mío que vive en Fontainebleau.

—»¿Y se llama?

—»Gouin, notario.

—»¡Gracias á Dios! ¡Habían puesto ustedes, los dos, una cara tan extraña!… Otra vez no use de reticencias y diga las cosas en seguida y con toda ingenuidad, cuando no tenga razón alguna para callarlas. ¿Me lo promete usted?

—»Se lo prometo.

—»Pues hagamos las paces.

»Juana tendió su mano á Dufilleul; pero antes de que éste pudiese cogerla:

—»Permítame usted, señorita —dijo la señora Plumet—. No quiero que en mi casa la engañen á usted de esa manera. Lo que le han dicho á usted no es verdad.

—»¿Qué es lo que no es verdad?

—»Que ese retrato sea para el señor Gouin ni para nadie en Fontainebleau.

»La señorita Charnot se irguió al oír aquellas palabras.

—»¿Para quién es, pues?

—»Para una actriz.

—»¡Cuidado, señora!

—»Para la señorita Tigra, de los Bufos.

—»¡Eso es una calumnia, una infamia! —exclamó Dufilleul—. Pruébelo usted, señora, pruébelo usted.

—»Fíjese usted en el cuadro por detrás —repuso con tranquilidad la señora Plumet.

»Juana, que no ha soltado la miniatura, le da la vuelta, lee, pónese lívida, y la alarga á su prometido.

—»¿Qué ocurre, pues? —dijo Dufilleul inclinándose.

»Lo que ocurría era que en el reverso del cuadro se leía: “Remitido por el señor barón de F… á la señorita T…, bulevar Haussmann. Para enviarlo el jueves”.

—»Fíjese usted, señorita, en que esa letra no es mía. Señor Plumet: requiero á usted que desautorice á su señora. ¡Lo que ha escrito ahí es mentira: dígalo usted, dígalo usted!

»Plumet oculta el rostro entre las manos y no responde.

—»¡Cómo! ¡Se calla usted!

»La señorita Charnot había franqueado el dintel de la puerta.

—»¿Qué hace usted, señorita? No se vaya. ¡Bien ve usted que mienten!

»Juana estaba ya en el centro de la meseta. Dufilleul se acercó á ella y la detuvo asiéndola de una mano.

—»Juana, Juana: no se vaya usted.

—»Déjeme usted, caballero.

—»No: escúcheme usted. Lo que acaba de pasar aquí es una miserable burla. Le juro á usted que…

»En aquel momento se oye una voz aguda de mujer, que asciende por el hueco de la escalera.

—»¡Eh, Jorge!, ¿acabas pronto?

»Dufilleul pierde súbitamente su presencia de espíritu y suelta la mano de la señorita Charnot.

»La joven se inclina hacia el hueco de la escalera y ve, allá en el fondo, á una mujer con la cabeza echada atrás, la boca aún entreabierta y mirando hacia arriba. Se encontraron sus miradas. Juana retiró la suya.

»Luego, dirigiéndose á la señora Plumet, que permanecía inmóvil y como pasmada junto á la pared, le dijo:

—»Ahora vamos á elegir el sombrero.

»Y cerró tras sí la puerta de la habitación de la modista.

»He ahí, amigo mío, la narración exacta de lo que ha pasado en la calle de Hautefeuille. Lo he sabido por boca de la señora Plumet, que no cabía en sí de gozo al contarme el éxito de sus planes y cómo su blanca mano había guiado á la de la casualidad. Como tú adivinarás, el encuentro de Juana con su prometido, tan temido por el señor Plumet, había sido combinado por ella sin que lo supiera nadie, y la fatal inscripción era también obra suya.

»No tengo necesidad de añadir que la señorita Charnot, abatida por aquella escena, tuvo un momento de debilidad nerviosa.

»Por lo demás, no tardó nada en reponerse y recobrar la firmeza y la dignidad de su carácter, lo que parece demostrar una naturaleza enérgica.

»Pero no es eso lo que interesa por el momento.

»A mi juicio, el casamiento ha quedado roto definitivamente, y dada la forma de la ruptura, dudo mucho que vuelva á arreglarse. He aquí lo que me parece conseguido: la señorita Juana Charnot no se llamará nunca la señora Dufilleul.

»No exageres, sobre todo, las probabilidades que de este accidente pueden resultar en tu favor. No son tan grandes como tal vez imagines en el primer momento. Creo que una joven engañada y herida de tal modo, no olvidará en breve. Hasta puede no olvidar nunca, vivir con su disgusto y preferir la paz segura y la alegría austera del sacrificio filial á la soñada vida del matrimonio, que á veces guarda tan rudas decepciones á los que aspiran á ella.

»En todo caso, te aconsejo que no vengas, porque te creo capaz de todas las calaveradas, hasta de las más tontas. Permanece ahí, sigue con tu información y espera.

»Mi madre y yo estamos pasando por una prueba cruel. Ella sigue enferma, muy enferma. Más quisiera yo tener su padecimiento que la inquietud que éste me inspira.

»Tu amigo

»Silvestre Lamprón

»P. S. —En el momento de ir á cerrar esta carta, recibo un billete de la señora Plumet en el que me dice que el señor Charnot y su hija han salido de París. ¿Adónde van? Lo ignora».

La lectura de esta carta me había absorbido por completo: había vuelto á leer ciertos períodos, y la profunda turbación que en mí produjo y que tardó en disiparse, me tuvo sin conciencia alguna de lo que pasaba en torno mío un lapso de tiempo difícil de precisar: no pensé, durante él, sino en mi pasado y en mi porvenir.

El empleado italiano, tropezándome ligeramente con el codo, me volvió á la realidad del presente. Colocaba el último legajo en los anchos cajones de la mesa. Habíamos quedado solos. Mis colegas se habían retirado y la primera sesión había dado fin sin mí á presencia mía. No debían estar lejos. Algo confuso por mi distracción, tomo el sombrero con el propósito de alcanzarlos y de excusarme. El italiano me detuvo por una manga, y señalando hacia la carta que yo guardaba en mi cartera, me dijo con sonrisa indefinible:

—¿E de una donna?

—¿Qué le importa á usted?

—¡Oh, que sí! Las cartas de los hombres se leen más de prisa, y, ¡per Bacco!, que ha empleado usted tiempo en leer ésa. ¡Ah, le donne, illustre signore, le donne!

—¡Déjeme usted en paz!

Y me dirigí hacia la puerta. Pero él, ágil y gesticulante, se colocó delante de mí con las cejas levantadas y un dedo puesto en los labios.

—Escuche usted, caballero: conozco que es usted un verdadero sabio, un hombre á quien la gloria sólo puede tentar. Yo le pudiera proporcionar á Vuestra Señoría hermosos manuscritos italianos, latinos y alemanes, ¡manuscritos inéditos, señor ilustre!

—Y robados también —le dije empujándole.

Salí, y en la plaza contigua, fraternalmente sentados á la misma mesa, bajo el toldo de un café, vi á mis colegas el francés y el juez italiano. Junto á ellos, en otra mesa, el escribano sorbía algo con el auxilio de una paja. Y todos me vieron llegar sonrientes, bajo la acción del sol, que aún abrasaba.

Milán, 25 de junio

Hoy ha terminado nuestra misión. Zampini es un simple falsario. En presencia de pruebas irrecusables, ha confesado que había querido «dar una broma» á los herederos en Francia presentándose como heredero, siendo así que le faltaban dos grados de parentesco para tener aquella condición.

Le hemos demostrado que semejante «broma» tenía la calificación de manejo fraudulento y le exponía, por lo menos, á pagar las costas del pleito. Se convenció de ello con la mayor facilidad del mundo. Se me figura que es de todo punto insolvente. Le pagará al portero de estrados en macarrones, y al abogado en declamaciones hipócritas.

Mis colegas el archivero y el traductor se van de Milán pasado mañana. Los acompañaré.

Milán, 26 de junio

Acabo de recibir la tercera carta de Silvestre.

Mi pobre amigo es soberanamente desgraciado: su madre, la excelente señora Lamprón, ha muerto. Al saber la noticia, he sufrido una emoción punzante, yo que tan poco, tan demasiado poco he conocido y tratado á mujer tan admirable; yo, que no era ni su hijo ni su pariente, y que no he hecho más que pasar por el horizonte de su corazón, en ese límite restringido donde ella esparcía los tesoros de su experiencia al mismo tiempo que los de su ternura. ¡Cuánto debe sufrir él, que es su hijo!

Me describe los últimos momentos de su madre, su serenidad ante la muerte, y añade:

«Algo que tú no comprenderás tal vez, es que siento un remordimiento que se mezcla con mi dolor. He vivido cuarenta años junto á ella, y cree que tengo la convicción de haber sido lo que se llama un buen hijo. Pero cuando comparo las pruebas de cariño que le he dado con las que ella me ha dado á mí; cuando considero los sacrificios que he hecho por ella con los que yo le he costado; cuando pienso en el egoísmo con que yo me adjudicaba un mérito porque en nuestra vida familiar solía sacarla algunos días y algunas noches á dar un paseo asida á mi brazo, y recuerdo los consuelos inmensos y la tranquilidad fecunda con que me remuneraba aquellos paseos y mi tolerancia (para mí tan agradable) de que viviese conmigo, me juzgo ingrato e indigno de la dicha que he tenido. Me desespera el pensar que ya no me es posible reparar tantos olvidos ni pagarle una deuda de cuya magnitud no me he dado cuenta hasta hoy. ¡Murió! ¡Todo ha concluido! Sólo mis oraciones pueden llegar hasta ella y hacerle saber que la amaba, que la adoraba, y que hubiese sido capaz de hacer en obsequio suyo todo cuanto no he hecho.

»¡Oh, amigo mío, de qué deberes más dulces me veo privado! Quiero, por lo menos, cumplir fielmente su última voluntad. De ella voy á hablarte.

»Sabes que mi madre vio siempre con disgusto que conservara en mi casa el retrato de la que fue mi primera y única pasión. Hubiera deseado que mis ojos no recordaran á mi corazón, con tanta frecuencia, aquella imagen de mis antiguos dolores. Yo resistí siempre. En su lecho de muerte me ha pedido que ceda ese retrato á los que debieran poseerlo hace ya mucho tiempo.

—»En tanto que yo he podido consolarte del dolor que la vista de ese retrato te causaba —me dijo—, no he insistido vivamente en ello; pero en breve te encontrarás solo y no tendrás á nadie que te anime cuando te falte el ánimo. Ellos te han suplicado desde allá muchas veces que les cedas el cuadro. Ha llegado la ocasión de que consientas en enviárselo.

»Se lo prometí.

»Y ahora, amigo mío, ayúdame tú á cumplir mi promesa. No quiero escribir: temblaría mi mano, o la suya cuando me leyeran. Ve á verlos.

»Viven á cinco leguas de Milán, sobre el camino de Monza, algo más lejos de dicha ciudad, cerca de la villa de Desio. La quinta en que viven lleva el nombre de sus dueños: “Dannegianti”. En otro tiempo la rodeaba una línea de álamos blancos, y sus bosques tenían fama por su frondosidad y su sombra. Haz que le pasen á la vieja castellana tu tarjeta y la mía. Serás recibido. Entonces anúnciale, en la forma que creas conveniente, que la madre de Silvestre Lamprón le ha pedido á su hijo, en su lecho de muerte, que dé para siempre el retrato de Rafaela á la villa Dannegianti. Dado, ¿entiendes bien?

»Puedes anunciarle también el envío. Acabo de convenir con el señor Plumet que él se encargará del embalaje. Es hombre perito, como tú sabes. Mañana quedará eso terminado y mi casa enteramente vacía.

»Mi refugio será el trabajo, y cuento contigo para dulcificar en algo los rigores de mi desconsuelo.

»Silvestre Lamprón».

En cuanto recibí la carta de Lamprón, que serían las diez de la mañana, me fui á ver con el dueño del albergo dell’Agnello.

—¿Me podrá usted proporcionar un coche para ir á Desio, no es verdad?

—¡Ah! ¿Quiere Vuestra Señoría ir á Desio en coche? Hace bien. Eso es más pintoresco que un viaje en ferrocarril. Desio, más allá de Monza, de Monza, señor, una de nuestras perlas. Verá usted allí…

—Sí —le dije recitando mi Baedéker con la misma seguridad que él—, la Villa Real y la corona de hierro de los emperadores de Occidente.

—Eso mismo, caballero, y la catedral, edificada…

—Por Teodolinda, reina de los lombardos, en 595, reconstruida en el siglo XVI, sí, estoy enterado. Lo que únicamente le pregunto á usted es si puede proporcionarme un buen carruaje.

—Uno inmejorable. Vuestra Señoría lo encontrará enganchado á las tres y media de la tarde, cuando haya cedido algo el calor. Podrá llegar á Desio antes de ponerse el sol y estar aquí de vuelta para la hora de la cena.

Efectivamente, á la hora indicada vinieron á decirme que el carruaje estaba listo. El dueño de mi hotel cumplió su palabra en todo, porque los caballos atravesaron Milán al trote largo y no cedieron en él cuando tomaron el camino de Como á través de las fértiles y llanas campiñas llamadas el jardín de Italia.

En hora y media, sin más parada que unos minutos en Monza, el cochero detenía sus caballos delante de la primera casa de Desio, que era una posada.

Posada bien pobre, situada en el ángulo formado por la calle Mayor y por un camino que se internaba en el campo. Delante, algunos plátanos, recortados convenientemente, formaban bóveda umbría. Enlazábanse á ellos muchas cepas. El sol castigaba los pámpanos y los verdes racimos que colgaban por varios sitios. Las ventanas estaban cerradas, y en el aire, saturado de calor y de luz, y en el zumbido de las moscas se conocía que todos dormían en la casa.

—Entre usted y se despertarán —dijo mi cochero, que había adivinado mi pensamiento.

Después, sin esperar mi respuesta y como hombre conocedor de las costumbres del lugar, hizo seguir á los caballos el camino, para buscar la caballeriza.

Entré: todo un mundo de abejas y de avispones se arremolinó bajo los plátanos. Una gallina blanca escapó de su nido de polvo cacareando. Nadie se dejó ver. Abrí la puerta. Tampoco asomó nadie: dos habitaciones á derecha e izquierda de un corredor, una escalera de madera en el fondo. La casa, bien cerrada, estaba obscura y fresca. Mientras que, de pie en el dintel, acostumbraba mi vista á aquella semiobscuridad, oí ruido de voces á mi derecha.

—Tan pintoresco como tú quieras, pero el viaje ha fracasado. Estas gentes son verdaderos salvajes: ni recomendaciones, ni títulos y, creo que lo puedo decir, ni reputación sirven aquí de nada.

—Falta que hayan leído tus cartas.

—Aún sería peor eso: ¡negarse á leer las cartas que se les dirigen! No, no lo creo: no los disculpes más.

—Dicen que han sufrido muchos disgustos en su vida, y eso les disculpa algo, papá.

—No, hija, no hay excusas para la ocultación de un tesoro científico semejante. No reconozco en ningún señor italiano, así sea huérfano desde la edad de seis meses y tres veces viudo, el derecho de substraer á las investigaciones de los sabios una colección de monedas romanas como no existe otra, y otra colección muy presentable de lo que nosotros llamamos propiamente medallones y medallas. Ignoras que este feroz patricio posee los ocho tipos de medallas de Atilia.

—¿De veras?

—Con toda seguridad; y los treinta y siete de Cassia; ciento diez y ocho de los ciento veintiuno de Cornelia, los once de Farsuleia, los doce de Numitoria, los doce de Pompeya, los doce de Scribonia, todos ellos en perfecto estado, como si fueran nuevos; y después, piezas capitales rarísimas: el Marco Antonio con el reverso de su hijo; Teodora sosteniendo el globo, y, sobre todo, Annia Faustina en oro con el reverso de Eliogábalo, joya incomparable de la que no se encuentra en el mundo sino otro ejemplar falsificado, una maravilla por cuyo examen daría yo un día de mi existencia, sí, un día entero.

¡Tal conversación, en francés, en aquella habitación de la posada! Me asalta un presentimiento. Me acerco despacio á la puerta de la derecha.

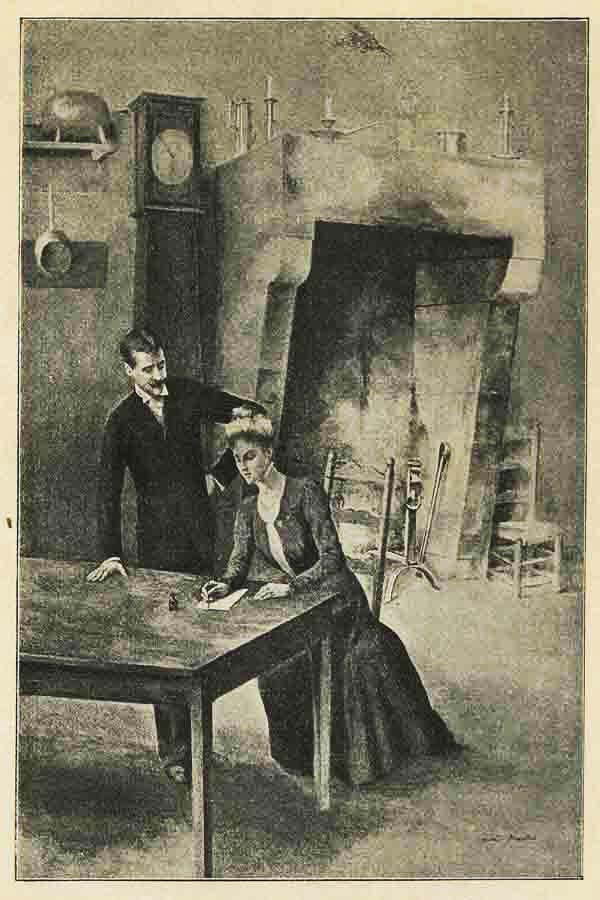

En la sombra de la estancia, atravesada únicamente por algunas hebras de luz que se introducen por las rendijas de las ventanas, se halla sentada una joven con un codo apoyado en una tosca mesa de madera blanca, inclinada la cabeza, melancólica, resignada: su sombrero pende de un clavo fijo en la pared. Separado de ella por la anchura de la mesa, echado en una silla y apoyado contra el enyesado muro, está su padre con los ojos clavados en el techo, los brazos cruzados y la tez enrojecida, manifestando el más violento despecho. Al entrar yo, se levantan ambos: Juana la primera, después el señor Charnot. Ambos se quedan sorprendidos.

No lo estoy yo menos.

De pie los tres, nos miramos durante un minuto, ratificando cada uno su sorpresa y la que ha producido. El primero que rompió el silencio fue el señor Charnot. No parece muy satisfecho de verme allí, y volviéndose hacia su hija, que se ha puesto muy encarnada y algo sobre sí, la dice:

—Ponte el sombrero, Juana; ya es hora de que nos vayamos á la estación. Después, dirigiéndose á mí:

—Vamos á dejarle á usted el sitio libre, caballero, y puesto que la más extraordinaria casualidad —y subrayó estas palabras— le trae á usted á este pueblo endemoniado, le deseo á usted que le vaya bien, caballero, muy bien.

—¿Hace mucho que está usted aquí? —le pregunté.

—Dos horas, caballero, dos horas mortales, en el cuarto de esta posada, bloqueados por el sol y por el fastidio, asesinados en detall por las moscas, exasperados contra las costumbres inhospitalarias de este rincón de Lombardía.

—Efectivamente; el posadero es invisible, y su invisibilidad la causa de haber entrado yo aquí, sin pensar en que iba á tener el honor de encontrarme con ustedes.

—No es de él de quien me quejo, no, por Dios. Está durmiendo en su granja allá en el campo; está visible y puede uno llegar hasta él, cuando no duerme la siesta.

—Sólo tenía que pedirle un dato, y es posible que este dato me lo pudiera usted dar, sin que tuviera yo que despertarlo. ¿Podría usted decirme, caballero, por dónde se va á la villa Dannegianti?

El señor Charnot se colocó delante de mí, me miró fijamente, se encogió de hombros y soltó una carcajada.

—¡La villa Dannegianti!

—Sí, señor.

—¿Va usted á la villa Dannegianti?

—Sí, señor.

—En ese caso, deshaga usted el camino hecho.

—¿Por qué?

—Porque allí no dejan entrar á nadie.

—Traigo una tarjeta de introducción.

—Yo traía dos, caballero, amén de mi título, que supone algo y que me ha abierto las puertas de más de un museo y de una colección extranjeros. Se me ha despedido, ¿lo entiende usted bien? El conserje de esa insolente casa me ha dado con la puerta en las narices. ¿Cree usted tener más fortuna que yo?

—Así lo espero.

Mi respuesta le pareció el colmo de la presunción.

—Vámonos, Juana —dijo—, y dejemos al señor con sus ilusiones juveniles. No le durarán mucho; se lo aseguro.

Me saludó con una sonrisa llena de reticencias, y se dirigió hacia la puerta.

En aquel momento, Juana dejó caer su sombrilla. Yo la recogí y se la entregué.

—Gracias, caballero —me dijo.

Aquellas dos palabras no tenían nada de particular: eran un cumplido natural y obligado. Lo mismo le hubiera dicho á otro cualquiera á quien jamás hubiera visto. Ni en su actitud ni en su mirada se reflejó emoción alguna que pudiera avalorar aquella frase trivial. ¡Pero su voz era una música con la que yo había soñado tanto! Aunque me hubiese injuriado, la hubiese encontrado yo dulce. Aquella voz me inspiró súbitamente una resolución: evitar que se me escapara aquella aparición, como iba á hacerlo; permanecer, á ser posible, una hora más junto á la que la más singular de las casualidades había acercado á mí.

El señor Charnot, que había salido ya del cuarto, marcaba su sombra en el muro del corredor, con un saco en la mano.

—Caballero —le dije—, siento mucho que se vea usted obligado á regresar tan pronto á Milán. Tengo la absoluta seguridad de ser recibido en la villa Dannegianti, y me consideraría feliz en reparar una injusticia que, evidentemente, no es imputable más que á la torpeza de la servidumbre.

Se detuvo: el golpe había sido certero.

—Tiene usted razón, caballero; es posible que no hayan sido leídas mis cartas ni mi tarjeta; pero, permítame usted que le pregunte: si las mías no han llegado á su destino, ¿qué secreto posee usted para hacer que las suyas lleguen?

—Uno muy sencillo que no se relaciona con mis méritos personales. Llevo á los dueños de la villa noticias del más alto interés en el orden puramente privado, Es preciso que yo les hable. Mi primer cuidado, después de cumplir la misión que llevo, hubiera sido el de anunciar á ustedes. Hubieran ustedes podido ver una colección de medallas que, según creo, es muy hermosa.

—¡Única en el mundo, caballero!

—Pero se marchan ustedes y yo abandono también á Milán, mañana mismo, para regresar á París.

—¿Hace mucho tiempo que está usted en Italia?

—Cerca de quince días.

El señor Charnot dirigió á su hija una mirada de inteligencia, y se hizo, súbitamente más amable.

—Creía que acababa usted de llegar. Nosotros hemos venido después. Mi hija se encontró algo fatigada: los médicos nos aconsejaron viajar, cambiar de aires. Vivir en París con estos calores excesivos, no es sano.

Y examinaba mi fisonomía para ver si me tragaba aquella pequeña mentira. Yo le contesté con el aire más convencido del mundo:

—Lejos de allí. París en julio es inhabitable.

—Ésa es la palabra, caballero, inhabitable. Hemos tenido que dejarlo. Nuestra elección se hizo bien pronto: á pesar de la estación, nos hemos dirigido á la tierra clásica, al gran museo artístico de Europa, á Italia… ¿Y cree usted, caballero, que, gracias á usted, seríamos recibidos en la villa?

—Gracias á la misión que llevo, sí, señor.

El señor Charnot vaciló. Pensaba en la mancha de tinta y, con más certeza aún, en las confidencias del señor Mouillard. Pero reflexionó, sin duda, en que Juana estaba ignorante de la petición del viejo abogado; en que estábamos muy lejos de París; en que la ocasión era única, y la pasión del numismático triunfó á la vez de los resentimientos del bibliófilo y de los escrúpulos del padre de familia.

—Papá, aún tenemos un tren á las siete cincuenta —dijo Juana.

—Pues bien, hija mía: ¿quieres que probemos de nuevo la suerte y que volvamos al asalto de esa picara Annia Faustina?

—Como tú quieras, papá.

Y henos á los tres fuera de la posada, siguiendo el camino descendente. No puedo creer en lo que ven mis ojos. Aquel anciano de rasgos finos que va á mi izquierda apoyado en su bastón de junco, es el señor Charnot. El hombre que me recibió tan mal al siguiente día de la mancha de tinta, se confía á mí para ser presentado á un magnate italiano: yo, pasante de abogado, le guío con toda seguridad, y ambos, animados por diversas esperanzas, él soñando con las medallas, y yo con no sé qué horizontes rápidamente descubiertos, hablamos en un tono de sencillez y de abandono completamente nuevo. Y aquella viva parisiense á quien adivino más bien que veo, á la que no me atrevo á mirar y que al otro lado de su padre sigue el camino con pie ligero, con la mirada en las profundidades del espacio, atenta con aires de distraída, rozando con su sombrilla del Louvre los ojiacantos de la campiña de Desio, es Juana, la del mercado de las flores, la dibujada por Lamprón en la selva de San Germán. ¿Es esto creíble?

Sí, lo es, porque ya hemos llegado á la verja de la villa Dannegianti que no dista de la posada más de un kilómetro.

Llamo. El corpulento conserje italiano se prepara á despedirme con el mismo empaque y las mismas palabras con que ha despedido á tantos otros. Pero le explico, en el mejor toscano que puedo, que no pertenezco á la especie común; que no soy turista solicitante, y le declaro que incurrirá en la más terrible de las responsabilidades si no entrega en el instante mismo mi tarjeta y mi carta (la tarjeta escrita de Lamprón bajo sobre) á la condesa Dannegianti. Su mirada estúpida no me deja conocer si le he producido impresión, ni siquiera si me ha comprendido. Gira sobre sus talones, con las llaves en una mano y la tarjeta en la otra, y se aleja por la alameda umbría, balanceando sus anchas espaldas, cuya chupa, demasiado llena, sin duda, por delante, le resulta corta.

La umbría de que me ha hablado Lamprón no ha disminuido en rededor de aquella morada. El parque es fresco y está verde. Al final de la avenida de plátanos, entre los cuales se elevan, recortados en forma de cono, ojiacantos seculares, distinguimos, dominando apenas enormes macizos, la mole cuadrada de la villa. Sobre ella, algunos pinos quitasoles marcan sobre el celaje del fondo la clara silueta de sus coronas y de sus troncos desguarnecidos.

El conserje reaparece solemne e impasible. Abre la verja sin decir palabra. Todos entramos: el señor Charnot algo contrariado por hacerlo fraudulentamente, cosa que adivino en el súbito erguimiento de su cabeza. Juana está contenta: baja un pliegue de su falda que el viento había levantado, arregla otro, compone su talle, asegura una horquilla en los cabellos que se han desordenado en sus rubias trenzas, todo con pequeños, hábiles y graciosos movimientos, como pájaro que sacude sus plumas.

Llegamos á la escalinata. Queda convenido que el señor Charnot y su hija esperarán en las avenidas inmediatas el permiso que yo voy á pedir para que visiten el museo.

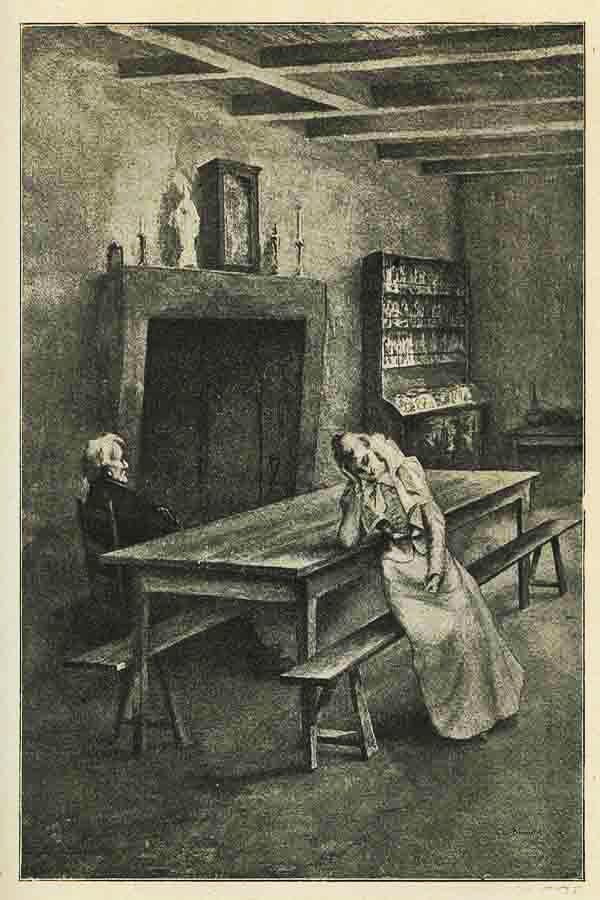

Entro precedido de un criado. Atravesamos un vestíbulo inmenso con pavimento de mosaico salpicado de columnas de mármoles raros, con frescos bastante ordinarios en los muros, pero grandemente ordenados. En el fondo se abre la cámara de la condesa. El contraste es completo: es pequeña, toda ella artesonada en madera y guarnecida de objetos piadosos; se parece á una capilla.

Al acercarme, una anciana se levanta á medias del sillón en que está y que muy bien pudiera servirle de casa según son él de grande y ella de pequeña. No veo en el primer instante más que dos ojos vivos e inquietos. Me mira en la actitud de un litigante que espera el fallo de su pleito. Empiezo por enterarla de la muerte de la señora Lamprón. Su única respuesta es un movimiento de atención. Adivina que hay algo más y espera con el corazón puesto en guardia. Continuo y le anuncio el envío del retrato de su hija. Entonces, todo lo olvida; su edad, su rango, la especie de triste dignidad en que se encerraba momentos antes; surge en ella por completo la madre; viva claridad se ha proyectado sobre el pesar incurable que roe su existencia: corre hacia mí, me tiende los brazos, y siento en mi hombro la presión de su gastado cuerpo que solloza. Me da las gracias con multitud de palabras que no discierno. Después retrocede bruscamente para mirarme, para leer en mis ojos algo que responda á su emoción, y los suyos, enrojecidos, dilatados por la fiebre, me interrogan aún más que sus labios.

—¡Qué bueno es usted, caballero, y él qué generoso! ¿Abatido como nosotros? ¿Ha soportado el dolor que hirió aquí su juventud?… Los hombres, felizmente, olvidan antes… No tenía esperanza alguna de poseer ese retrato, caballero. Las flores que le enviaba todos los años, querían decirle: «Devuélvenos lo que de ella queda, lo que de Rafaela resta aún en el mundo». Esto era, quizá, cruel y muchas veces me lo reprendía yo misma. Pero yo era su madre, ¿comprende usted?, ¡madre de aquella hija única! ¡Y ese retrato es tan hermoso, tan padecido!… ¡Oh!… ¿Dice usted que no lo han corregido ni retocado? ¿Qué el tiempo no ha alterado aquellos colores tan suaves y tan verdaderos? Él me dará el triste consuelo que he deseado: el de verla á cada instante, el de tener ante mis ojos al objeto de mis lágrimas, el de contemplar aquella cara bendita que nadie supo pintar más que él que la amaba…; porque, caballero, es muy horroroso pensar que la imagen de las personas más queridas se borre y se deforme hasta en el corazón de las madres, y hay momentos en que dudo de si mi vieja memoria es aún fiel y sigue evocándome bien toda su gracia, todo su encanto, tan claramente como otras veces, como cuando la llaga de mi alma era reciente y cuando mis miradas estaban aún llenas de las suyas… ¡Oh! Volverla á ver, volverla á encontrar… ¡Caballero, caballero!

Se separa de mí con la misma viveza con que se me había acercado, y va á abrir, hacia la izquierda, una puerta que comunica con el departamento contiguo.

El reflejo de rojas colgaduras da en el estrado.

—¡Cristóbal —exclama—, Cristóbal! Ven á ver á un francés que nos trae una gran noticia: ¡el retrato de nuestra Rafaela, Cristóbal!, ¡por fin nos envían ese retrato tan deseado!

El ruido de un sillón, el eco de un paso grave. Cristóbal aparece con los cabellos enteramente blancos, con el bigote enteramente negro, con su alto cuerpo encerrado en una levita á lo Guizot: hermoso resto petrificado, momificado, de un hombre muy hermoso. Se adelanta hasta mí, me coge ambas manos y me las estrecha con efusión ceremoniosa. Ninguna huella de emoción en su semblante: tiene los ojos secos y no encuentra una palabra que decir. ¿Comprende? Lo ignoro. Aquello no es para él más que una presentación. Al verlo, recordé la frase de su esposa: «Los hombres se consuelan antes». Ella lo mira; quisiera darle su sangre: él carece de ella.

—Cristóbal, grande será tu alegría, lo sé, y te unirás á mi para darle las gracias al generoso señor Lamprón. Dígale usted, caballero, cuánta es la gratitud del conde y la mía, así como la parte que tomamos en su reciente duelo. Además, nosotros le escribiremos… ¿Es rico el señor Lamprón?

—He omitido decir á usted, señora, que mi amigo no aceptará otra cosa que no sea la gratitud de ustedes.

—¡Oh! ¡Noble corazón! ¿No es verdad, Cristóbal, que es muy noble?

Por toda respuesta, el noble señor me cogió las manos y me las estrechó.

Me aproveché de aquella oportunidad para hacerle mi petición en favor del señor Charnot. Él me escuchó gravemente.

—Voy á dar las órdenes oportunas: pueden ustedes visitarlo todo, absolutamente todo.

Y, juzgando terminada la audiencia, me saludó y se volvió á su departamento.

Busqué con la vista á la condesa. Había vuelto á sentarse en su gran sillón y lloraba á mares…

Diez minutos después, el señor Charnot y Juana entraban conmigo en el museo tan celosamente guardado de la villa, en el museo en que á nadie se permitía la entrada.

Y en verdad que le conviene el nombre de museo á aquel conjunto de riquezas artísticas que ocupa toda la planta baja á la derecha del vestíbulo. Dos salas paralelas están llenas de cuadros, de grabados, de medallas; las enlaza una tercera sala perpendicular á aquéllas, que sirve de galería de escultura.

Apenas fue abierta la puerta, buscó el señor Charnot las famosas vitrinas. Están en el centro de la sala principal, en dos líneas. Charnot estaba muy conmovido. Creí que se iba á precipitar sobre ellas, atraído á su modo por el auri sacra fames, por el fuego fatuo de aquellas piezas antiguas, de las que conocía el nombre, la familia, el anverso y el reverso. Pero conocía yo mal á los sabios.

Sacó el pañuelo, sus anteojos, limpió los cristales, y, mientras duró esta operación, dirigió una rápida ojeada, acompañada de una mueca característica, á las obras que pendían de las paredes. Nada cautiva á aquel corazón tan violentamente aficionado á la numismática. Y cuando demostró e hizo constar voluptuosamente los débiles atractivos que, en comparación, pueden ofrecer un Ticiano o un Veronés, entonces, y sólo entonces, fue cuando se dirigió el señor Charnot, á pasos cortos, á la primera vitrina, y se inclinó ante ella devotamente.

¡Y, sin embargo, aquélla galería de pintura era muy bella! Pocos cuadros, pero todos de buenos maestros: la mayor parte italianos, algunos holandeses, flamencos o alemanes. Empecé á pasarles revista metódicamente, feliz por la ausencia de catálogo y por la rareza de las inscripciones colocadas sobre los cuadros. Duplica el placer ser uno mismo el que, sin guía, sienta por entero, en su frescura prístina, la impresión de una obra de arte; quien admire, sin haberlo oído á nadie, lo que sea digno de ello; quien induzca, quien compare, quien extraiga de un cuadro su significación, su escuela, su autor, á menos que él mismo nos grite con toda la luz que refleja su lienzo: «¡Yo soy Hobbema, Peruggio o Giotto!».

Algo me distraía, no obstante lo expuesto: la voz del viejo numismático que, encorvado sobre las vitrinas, hacía partícipe á su hija de sus alegrías de sabio.

—Juana, mira esto, cabeza diademada de Cleopatra en el reverso de Marco Antonio: perfectamente bella, ¿no es verdad? Mira, una moneda itálica, Iguvium Umbrice, que mi colega Pousselot ha estado buscando treinta años… ¡Oh!, ¡oh!, hija mía, esto sí que es serio. Annio Vero en el reverso de Cómodo, los dos niños, un bronce raro, por ejemplo, que… Juana, es preciso que fijes bien en tu memoria este medallón de oro, inestimable: cabeza laureada de Augusto en el reverso de Diana, que va… Eso debe interesarte, di; ¿Diana la bella cazadora? ¿No es verdad que esta colección es deliciosa? Espera un poco; vamos á descubrir la Annia Faustina.

Juana, complaciente, sonreía con dulzura á Cleopatra, á la moneda umbriana de Augusto y á la bella cazadora.

Poco á poco el entusiasmo de su padre se fue dispersando por la vasta extensión de aquellos tesoros. El señor Charnot sacó su libro de memorias y anotó. Juana dirigió la vista á la pared, una vez, dos veces, esperó un poco, y al observar que su padre no volvía á llamarla, se deslizó hasta el primer cuadro, por el cual había yo empezado.

Ella pasaba con rapidez de uno á otro y es evidente que no tenía más que atracciones de niño en materia de pintura. Como yo iba ganando terreno en sentido contrario, aunque con lentitud, debíamos encontrarnos. Nada hice por evitarlo y pronto nos reunimos ambos ante el mismo retrato de Holbein el joven. La entrada en materia estaba indicada naturalmente.

—Señorita —la dije—, ¿le gusta á usted este Holbein?

—No podrá usted menos de conocer que ese viejo señor es muy feo.

—Sí, pero la pintura es muy hermosa. Vea usted qué firme es el dibujo de esa cabeza; qué limpio y qué sólido el color después de más de cuatrocientos años, y cómo se siente que es verdad, que era tal como ahí se ve. Es, con toda evidencia, un señor de la corte de Enrique VIII, protestante, bienquisto del rey, astuto, poco letrado y que suspira, desde el fondo de su corazón, por la buena suerte de sus compañeros de juventud que viven en sus condados y que pueden cazar y beber á su gusto. Es, verdaderamente, un estudio moral de hombre. Vea usted á su lado ese Rubens: una masa de carne apenas animada por un espíritu; una exuberancia de materia, una escuela pródiga de color y negligente de expresión; espiritualismo de un lado, materialismo de otro, inconsciente quizá, pero cierto. Siga usted mirando y compare con estas dos figuras un pequeño dibujo, un Perugino sin duda alguna, el esbozo de un ángel para alguna Anunciación: en esas líneas puras, en esa atmósfera ideal en que el pintor vive y de que envuelve sus obras, se adivina una escuela de poetas y de teólogos místicos, almas videntes bastante hermosas para embellecer la naturaleza y para elevarse más allá de ella.

Estaba contento de mi pequeño discurso. Juana lo estaba también. Lo conocí perfectamente en su semblante admirado, en la mirada que dirigió hacia donde seguía su padre tomando notas, para saber si podía seguir ella tomando su primera lección de pintura.

Él tuvo para ella una sonrisa cariñosa que quería decir: «Me divierto; gracias, hija mía: va piano, va sano».

Lo cual equivalía á un permiso. Continuamos nuestra visita saludando al paso á Tintoreto y á Ticiano, al Veronés y á Andrés Solari, al viejo Cimabue y á algunos primitivos pintores de Vírgenes en pie sobre fondos de oro.

Ya no se aburría Juana.

—¿Y éste —preguntaba— es un veneciano, o un lombardo o un florentino?

Pronto concluimos de dar la vuelta á la primera sala y entramos en la del fondo, reservada á la escultura. Los dioses y las diosas de mármol, los bellos fragmentos de frisos o de cornisas provenientes de las excavaciones de Roma, de Pompeya o de Grecia no conmovieron sino medianamente á la señorita Charnot. Una sola mirada á cada estatua, y á veces ni aun eso. Pronto nos encontramos al extremo de la galería cerca de la puerta que da acceso á la segunda sala de pintura.

De repente hizo Juana un movimiento de sorpresa.

—¿Qué es eso? —preguntó.

Por debajo de la alta y ancha ventana tras de la cual se balanceaban las ramas de los árboles, veíase colocado en el suelo un tablero de madera con una inscripción. Las letras eran negras sobre fondo blanco y dispuestas las palabras con ese arte sabio, con ese gusto de estilo lapidario que los italianos cultivan aún.

Separé los pliegues de una cortina y leí:

A te

Rafaella Dannegianti

che nata de venti anni

et poco più avesti esperienza piena

delle illusioni e dei dolori di questo mondo

e il giorno 6 gennaio

come angelo che anela al suo cielo

serena e contenta te ne volaste d Dio

il clero di Desio

gl’impiegati e gli artisti

della E cerna casa Dannegianti

queste solemni esequie

—Señorita: es una de esas inscripciones fúnebres que se suspenden en las puertas de las iglesias el día de la inhumación o del oficio de difuntos en esta parte de Italia:

A tí

Rafaella Dannegianti

que á la edad de veinte años

habías adquirido plena experiencia

de las ilusiones y de los dolores de este mundo

y el día 6 de enero

como un ángel suspirando hacia el cielo

serena y contenta volaste hacia Dios

dedican el clero de Desio

los servidores y los artistas

de la excelentísima casa Dannegianti

estas solemnes exequias

—Hija única, muy hermosa y de una gracia perfecta.

—¡Hermosas, perfectas!… ¿No lo son siempre las hijas únicas luego que han muerto? —dijo Juana con amarga sonrisa—. Todas tienen su leyenda, su culto, y un retrato, generalmente, adulador. Me admiro de no ver aquí el de Rafaela, á quien me imagino como una gran dama de anchas cejas bien arqueadas, de ojos negros…

—Verde-obscuros.

—Verdes, si á usted le place; con una nariz bastante roma, con labios de cereza, con cabellera rubia…

—Castaño-obscura resultaría más exacta.

—¿La ha visto usted, pues? ¿Existe?

—Sí, señorita: no le falta nada de cuanto usted se imagina, ni aun esa expresión de juventud dichosa que se convierte en mentira, seco apenas el aceite con que la han pintado; así es que, delante de esa reliquia que me la recuerda, me siento penosamente conmovido, se lo confieso á usted.

Juana se fijó en mí con admiración.

—¿En dónde? ¿No será aquí?

—En París, en casa de mi amigo Lamprón.

—¡Ah! —exclamó ruborizándose ligeramente.

—Sí, señorita: es, á la vez, una obra maestra y un recuerdo doloroso. La historia es muy sencilla, y tengo la seguridad de que mi amigo me permitiría contársela á usted, sólo á usted, ante esos restos del pasado. Lamprón, muy joven y viajando por Italia, amó á esa joven, cuyo retrato hacía. La amó, sin confesárselo á sí mismo quizá y, en todo caso, sin confesárselo á ella. Es la manera de amar de los humildes, de los tímidos, casi siempre desconocida, aunque no permanezca incógnita. Mi amigo se había jugado la felicidad de su existencia sin calcular, sin desconfiar de nada, y perdió. Un día Rafaela fue llevada á otros países por sus padres, que temblaron al pensar en una alianza con un pintor, siquiera este fuera de genio.

—¿Y ella ha muerto?

—Al año. Mi amigo no se ha consolado jamás, y en tanto que yo hablo con usted aquí, él piensa y llora allá con motivo de esas líneas que usted acaba de leer sin sospechar toda la amargura que entrañan.

—Puesto que ha conocido el abandono —dijo—, lo compadezco de todo corazón.

Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Repitió aquellas palabras, ahora claras y bien comprensibles: A te, Rafaella. Luego se dejó caer de rodillas suavemente ante la fúnebre inscripción. Vi cómo se inclinaba su cabeza… Oró.

Era conmovedor ver á aquella joven, llevada por la casualidad ante aquel pobre testimonio de un duelo ya antiguo, presa de íntima emoción causada por el relato de aquellos amores tristes, embargada de tierna piedad hacia Rafaela, de la que se sentía hermana por la juventud, la belleza y el destino quizá, y encontrando en su alma la virginal inspiración de arrodillarse allí, sin ceremonia y sin palabras afectadas, como sobre una tumba amiga. Los últimos resplandores del día, penetrando por la ventana, bañaron de luz su inclinada frente.

Yo me había retirado algunos pasos con cierta timidez.

Apareció el señor Charnot.

Llegó junto á su hija, y la tocó en un hombro.

—¿Qué haces ahí? —le dijo.

Aseguró sus gafas y leyó la inscripción italiana.

—Ya es tener demasiada conciencia —dijo— eso de arrodillarse para descifrar lo que tal pieza significa. Bien comprendes que eso es un tablero moderno sin valor alguno… Caballero —añadió dirigiéndose á mí—, no sé cuáles serán sus proyectos; pero si usted no trata de pernoctar en Desio, salgamos, porque se acerca la noche.

Salimos.

Aún había fuera claridad, pero esa claridad que el sol, ya puesto, esparce por las alturas del cielo y se proyecta sin rayos en la tierra, dejando á esta como envuelta en difuso polvo de luz, en una sombra transparente.

Charnot consultó su reloj.

—Las ocho y siete minutos. ¿A qué hora sale de aquí el último tren, Juana?

—A las siete y cincuenta.

—¡Por vida dé!… Estamos bloqueados en Desio. Sólo el pensar que hemos de pasar la noche en esa posada me hace estremecer. No veo la manera de salir de aquí, á no ser que el señor Mouillard consiga del conde Dannegianti un coche de gala para que nos lleve á Milán. No hay ni un solo coche en este maldito pueblo.

—Está el mío, caballero, que, por fortuna, es de cuatro asientos, y que pongo á la disposición de ustedes.

—Acepto á fe mía. El viaje, á la luz de la luna, será poético.

Se aproximó á Juana y la dijo á media voz:

—Con tal de que te abrigues bien. ¿Has traído un chal, un boa, en fin, algo que pueda preservarte del fresco de la noche?

Juana movió cariñosamente la cabeza.

—Tranquilízate papá: todo está previsto.

A las ocho y media abandonamos á Desio los tres juntos, y en mi interior bendecía al dueño del albergo dell’Agnello, que me había animado para que hiciese aquella excursión en coche.

—Esto es muy pintoresco.

—Así creo.

El señor Charnot y Juana ocuparon el fondo del landó descubierto: yo me senté enfrente de aquél, que estaba de excelente humor á causa de las muchas medallas que había visto. Bien arrellanado en los cojines, animado, locuaz, sin preocuparse de los accidentes del camino, se dedicó á referirme su viaje á Grecia cuando, encargado de una misión científica por el ministerio de Instrucción pública, había tomado el camino de Hélade, deslumbrado de antemano por las visiones de Homero. Hablaba bien, con detalles concisos, mezclando los recuerdos del erudito á las impresiones del artista. Fachada del Parthenón; adelfas del Hissus, de aquel río «humilde cuando llueve»; pelada cima del Parnaso; verdes pendientes del Helicón; azulado golfo de Argos; grandes pinares á orillas del Alfeo en donde los antiguos rendían culto «a la muerte serena»: todos vosotros desfilasteis por sus sapientes labios.

Confieso con rubor que no lo escuché todo, y que, siguiendo una costumbre que me es muy cara, conservé algo de libertad para mi pensamiento y le dejé á él la absoluta libertad de su palabra. Él, sin embargo, fue discreto, y se detuvo en las fronteras de Tesalia. Se produjo el silencio. Dejé que éste se prolongara. Pronto el balanceo del carruaje agotó el manantial de los recuerdos, y el señor Charnot acabó por dormirse.

Desfilábamos á buen paso por la blanca carretera sin sacudimiento alguno. Nos envolvía una atmósfera tibia y embalsamada por las emanaciones de los trigos en sazón, de la alfalfa y de otros vegetales, que se desprendía del caldeado suelo y de los campos vecinos que habían absorbido tanto sol, pero que ya atravesaban, de vez en cuando, ráfagas frescas venidas de la montaña. Sólo distinguíamos en el campo extensas planicies, más obscuras en la parte de los prados, más claras en la de los rastrojos, que se confundían á poca distancia en un mismo horizonte sin color y sin relieve. Pero, á medida que las sombras se acentuaban sobre la tierra, las estrellas se multiplicaban en el cielo. Nunca he visto tantas ni tan claras. Juana, apoyada en el respaldo del asiento y con la cabeza algo echada hacia atrás, contemplaba aquella región inmensa de todos nuestros sueños y de todas nuestras plegarias, que proyectaba en su frente una claridad infinitamente dulce. ¿Estaba fatigada, triste o distraída? No lo sé; pero fulguraba en su rostro y en su actitud una poesía tan singular, que en ella me pareció ver resumida, condensada, toda la belleza de la noche.

No me atrevía á hablarle. Me contrariaban el sueño de su padre, la ausencia de testigos. Además, me pareció verla tan indiferente, tan sumergida en su sueño también, que esperaba ocasión oportuna, algo así como un permiso, para sacarla de él.

A la postre, ella fue la que rompió el silencio.

Poco después de haber pasado por Monza, se arregló el chal que el viento hacía flotar, y se inclinó hacia mí.

—Caballero, tenga usted la bondad de dispensar á mi padre: está muy fatigado: se levantó á las cinco de la mañana.

—Y luego, señorita, lo caluroso del día, lo numerosas que han sido las medallas que ha examinado. Es muy permitido dormir en la noche de un día de batalla.

—¡Pobre padre mío! Le ha proporcionado usted hoy un verdadero día de júbilo, de que le estará reconocido siempre.

—Deseo, señorita, que ese recuerdo borre otro, el de la mancha de tinta, que es un remordimiento para mí.

—Un remordimiento me parece mucho: eso es exagerar las cosas.

—No, señorita, he dicho un remordimiento, y he dicho bien, porque disgusté á un hombre al que por todos títulos debo respeto. No me he atrevido, sin embargo, á volverle á hablar de ello; pero si usted tiene la bondad de transmitirle mi sentimiento y mi disgusto, me descargará de un peso enorme.

—Lo haré así, con mucha satisfacción.

Reinó un momento de silencio.

—Esa Rafaela de quien me ha hablado usted, ¿merecía que su amigo de usted haya sufrido y sufra tanto por ella?

—Creo que sí.

—En verdad que es una historia conmovedora. ¿Quiere usted mucho á su amigo Lamprón?

—Con toda mi alma, señorita: es un amigo abnegado y franco; un alma de creyente, de artista. Si lo conociera usted, estoy seguro de que le otorgaría en el acto su estimación.

—Le conozco, al menos por sus obras. Y, á propósito, caballero: ¿qué ha sido de mi retrato?

—Está en casa de Lamprón, en las habitaciones que ocupaba su madre, en donde el señor Charnot puede ir á verlo.

—Mi padre no sabe nada —dijo echando una rápida mirada al viejo académico dormido.

—¿No lo ha visto?

—No: se hubiese alterado sin necesidad… De modo que el señor Lamprón ha guardado el dibujo: yo lo creía ya extraviado, vendido…

—¡Vendido! No creo que lo haya usted pensado.

—¿Por qué no? Todo artista tiene el derecho de vender sus obras.

—¡Ésa no!

—Lo mismo que otra cualquiera.

—¡Oh! No: es incapaz de ello. No lo venderá, como no ha vendido tampoco el retrato de Rafaela Dannegianti… Son dos reliquias semejantes, señorita, dos recuerdos queridísimos.

La señorita Charnot se volvió, sin responder, hacia el campo que íbamos dejando detrás envuelto en sombras.

Distinguí con vaguedad el perfil de su rostro y el movimiento precipitado de sus párpados.

El silencio que guardaba me dio ánimo, y continué diciendo:

—Sí, dos reliquias semejantes, y sin embargo, en ciertas horas de loco desvarío…, hoy sobre todo, allí, en el museo, cerca de usted, se me ha ocurrido pensar que mi amigo era más desgraciado que yo, porque su sueño concluyó para siempre…, en tanto que el mío pudiera surgir de nuevo…, si usted quisiera.

Juana se volvió con rapidez, y pude ver, no obstante las sombras de la noche, que sus ojos estaban fijos en los míos.

¿Me ha engañado la sombra acerca del sentido de su respuesta muda? ¿He sido juguete de una nueva ilusión? Me pareció que Juana estaba triste; que tal vez pensaba en los juramentos hechos á otro, tan rápidamente olvidados, y que no me quería.

Aquello duró un instante. En seguida dijo levantando la voz:

—¿No le parece á usted que el viento sopla con demasiada fuerza esta noche?

Un suspiro prolongado salió del fondo del carruaje. Era el señor Charnot que se despertaba.

Quiso demostrarnos que no había dormido, sino meditado profundamente á lo largo del camino.

—En efecto, hija mía —dijo—, una noche deliciosa… Decididamente, estas noches italianas no han usurpado la reputación que tienen.

Diez minutos más tarde se detenía el coche, y el señor Charnot me estrechaba las manos ante la puerta de su hotel.

—Hasta que nos volvamos á ver, joven, y gracias por este viajecito que ha sido excelente, muy bueno en verdad. Nosotros salimos mañana para Florencia. ¿Se le ocurre á usted algo para dicha población?

—Nada absolutamente.

La señorita Charnot se inclinó un poco. La vi subir los primeros peldaños de la escalera con una mano puesta en forma de pantalla sobre los ojos deslumbrados por la luz de los mecheros de gas, y sujetándose con la otra los chales que, desprendidos de su talle, caían en ondas por su falda.

Milán, 27 de junio, antes de amanecer

Me ha preguntado: «¿Se le ocurre á usted algo para Florencia?». ¡Oh, sí, algo se me ocurre! Pero lo que se me ocurre no lo haría él, que es decirle á su bella hija que ocupa todos mis pensamientos; que he pasado la noche renovando el viaje hecho ayer, lo mismo por los caminos de Desio que por las galerías de la villa y por la carretera de Milán. El señor Charnot no estaba con nosotros o dormía. Pero yo estaba elocuente; afluían á mis labios frases hermosísimas que no acudieron á ellos cuando hacía falta… ¡Si la pudiese ver de nuevo ahora, que tan bien he meditado, pensado y combinado todas las cosas!… De sentir es, verdaderamente, que éstas no ocurran dos veces, por lo menos en ciertas páginas de nuestra vida… ¡Cuánto no haría yo resaltar las de anoche!

¿Qué piensa ella de mí? En el fondo de sus ojos, cuando se fijaban en los míos, creí sorprender preguntas, algo de sorpresa, hasta un poco de turbación. Pero… ¿y la respuesta?… Va á llevarse consigo á Florencia esa contestación de que dependerá mi vida… Dentro de poco saldrán en el expreso de la mañana. ¿Y si yo lo tomara también? Florencia, Roma, Nápoles… ¿Por qué no? Italia es de todo el mundo, de los enamorados sobre todo. Colgaré por segunda vez mis hábitos de legista. Haré que me envíen dinero. Si es preciso que me oculte, la miraré desde lejos, escondido entre la multitud. En caso necesario, me disfrazaré. Seré guía en Pompeya, lazzarone en las calles de Nápoles. Hallará un soneto en cada ramo de flores que una chicuela romana le entregue al transponer las puertas de su hotel. Por lo menos, gozaré de su sonrisa, del eco de su voz, del dorado reflejo de sus cabellos flotando sobre sus sienes, y de la dicha de saber que la tengo cerca, cuando no la vea…

Pero no, no tomaré el camino de Florencia. Como ya desconfío de mi primera impresión, de mi primer impulso, de mi imaginación que va escapada dejando á la razón detrás, pero muy detrás, echo con frecuencia mano de un medio, de un recurso salvador. Me pregunto: ¿Qué es lo que en este caso me aconsejaría Lamprón? Lo he hecho, y he vuelto á ver su bondadosa y triste fisonomía, y he oído que me contestaba: «¡Vente, chiquillo!».

París, 2 de julio

Cuando se llega de noche, y desde el tren, que marcha á toda velocidad, se ve, por las bocacalles que van quedando detrás, á París envuelto en un vapor rojo, esmaltado por las luces de los mecheros de gas y por líneas de chispas que se cruzan en todos sentidos, el espectáculo resulta extraño, casi hermoso. Parece como que da fin una fiesta gigantesca; que aquello son cordones de vasos de colores que relumbran así durante la noche; que por debajo de ellos pasa aturdida y ruidosa la multitud levantando aquella inmensa polvareda, y que un resto de fuegos de Bengala tiñe de púrpura la decoración.

Y tal ilusión no lo es sino á medias, porque la gran ciudad está de fiesta, sí, de fiesta… todas las noches. Hasta la una de la madrugada todo vive en ella, todo relumbra, todo resuena.

Pero tiene el alba triste.

Esa hora delicada que imprime á los campos tanta alegría es horrorosa en París. Baja uno helado del vagón entre los empleados, que tienen enrojecidos los ojos por el insomnio. Los empleados de puertas y consumos, medio entumidos, graban en la maleta un signo cabalístico. Sale uno. Fuera, alguno que otro coche, cuyos aurigas duermen con la cabeza metida en el tapabocas, y cuyos faroles temblequean entre la bruma.

—Cochero: ¿se alquila?

—Según y conforme: ¿adónde va usted?

—A la calle de Rennes, número 91.

—Suba usted.

¡Oh! Estas calles desiertas que se prolongan indefinidamente; este silencio lúgubre; estos establecimientos cerrados á derecha e izquierda; estos squares, en donde no se descubre más que algún chucho o algún albañalero; estos anuncios de teatro desgarrados que penden de los quioscos; estos retazos de papel que el viento arrastra y hace flotar sobre el asfalto con el polvo de la víspera; estos ramos ajados, caídos de las ventanas; esta calle de Rívoli entregada á la compañía Richer; el Sena cabrilleando á lo largo de las embarcaciones inertes; estos guardias de la paz envueltos en sus capotones, cuyos pasos parecen un eco; los saltos de agua sin agua; las fuentes agotadas, y por todas partes el aire frío impregnado de olores infectos…, ¡qué viaje, y qué mal despertar!

Ése es el viaje que yo he hecho desde la estación de Lyón hasta mi casa. Una vez puesto el pie en mis dominios, ha ido desvaneciéndose poco á poco tan penosa impresión. Los recuerdos que viven en las cosas hacen menor mi soledad. Interrogo á aquellos testigos mudos, á mi sillón, á mi mesa, á mis libros: ¿Qué ha pasado aquí en ausencia mía? Nada grave, sin duda. Los muebles tienen una ligera capa blanca, lo cual demuestra que nadie los ha tocado, ni aun la señora Menín. ¡Está bien! ¡Se porta la señora Menín! ¡Buena le espera cuando la vea!… ¡Calla! Ya está trabajando el vecino de enfrente. Es un geógrafo, un grabador para la casa editorial inmediata. Nunca he podido despertarme tan temprano como él… El sauce ha crecido mucho este verano… ¿Si yo abriese la ventana?… Buenos días, alhelí; buenos días, vieja tapia de los Carmelitas; téngalos usted muy buenos, vetusta y negra torre… ¡Oh, los vencejos! ¿Qué hora es, pues? Helos ahí que se lanzan gritando y juntos en el espacio todos esos hambrientos piratas; helos ahí que vuelven, rasando los muros, rápidos como balas, á impulso de sus alas puntiagudas: han visto el sol: ¡es de día!

Y en efecto, rueda una carreta; pasa una vendedora.

—¡Pamplina para los pájaros!

¡Y pensar que hay personas que bajan á esta hora para comprarles pamplina á sus canarios! Veamos si ha venido alguien á preguntar por mí durante mi ausencia: sus tarjetas deben estar sobre mi mesa. Aquí veo dos: «Lorinet, antiguo notario, consejero municipal de Bourbonnoux-les-Bourges, suplente del juzgado de paz». «La señora Lorinet, nacida Poupard».

Me extraña no encontrar una tercera que diga: «Berta Lorinet, sin profesión, aspirante á cambiar de nombre». Berta es de difícil colocación. No se habrá atrevido á dejar su tarjeta en casa de un soltero: no hubiera estado en el orden. Pero es indudable que ha venido. Preveo una astucia de mi tío; uno de esos calabrotes que él toma por invisibles hilos de araña, con los que fabrica sus lazos. Los Lorinet han venido á mi casa con el objeto de traerme noticias «de mi buen tío,» y de hacer, discretamente, que mi corazón olvidadizo se impresione con los encantos de la zancuda Berta.

—Buenos días, señor Mouillard.

—¡Calla! ¡Mi portera! ¡Buenos días, señora Menín!

—Veo que ya está usted de vuelta y que viene usted muy tostado por el sol, sí, señor, muy tostado. Pero ¿está usted bien de salud?

—Muy bien, gracias. ¿Ha venido alguien durante mi ausencia?

—Diré á usted: ha venido el fontanero porque la espita del filtro se me quedó en la mano. Pero no crea usted que fue por culpa mía, no, señor. Había llovido por la mañana; había llovido desgraciadamente. Entonces…

—Bueno, bueno: hay que pagar una espita. No hablemos más de ello. Pero ¿ha venido alguien preguntando por mí?

—Espere usted… Sí, sí; un señor robusto, algo coloradote, y su señora, gruesa, alegre, con la voz atiplada; hermosa mujer, es decir, de mi género, y después su hija, una persona… ¿La conoce usted, señor Mouillard?

—Sí, señora Menín. No siga usted describiendo. Usted les habrá dicho que yo no estaba y ellos le habrán contestado que lo sentían mucho.

—La señora, especialmente. No hacía más que soplar. «¡Este buen señor Mouillard! —decía—. En verdad que tenemos desgracia, señora Menín: llegamos nosotros á París, y es preciso que él se encuentre en Italia. ¡Hubiéramos tenido tanto gusto en verlo Robinet y yo!».

—Lorinet.

—Sí, es verdad, Lorinet: la tarjeta está ahí… «Dirá usted que es un capricho, señora Menín; pero tengo un deseo loco de ver su habitación. Una habitación de estudiante debe ser cosa muy curiosa. Quédate aquí, Berta, hija mía. - No tiene ninguna cosa de particular —la dije—, y la señorita puede verla sin temor alguno». Entonces, señorito, los traje aquí y les enseñé el departamento.

—Supongo que no sería larga la visita.

—Lo fue bastante. Examinaron mucho el álbum de retratos. Supongo que no conocían los álbums. La señora Lorinet no lo dejaba de la mano. «Nada más que hombres, decía, ¿lo ves, Julio? —¡Mire usted qué demonio!, le repuse yo. Así es, tal como usted dice, salvo que yo estoy ahí; pero como si no estuviera. Aquí no vienen más que hombres. Además, yo hago todos los encargos…, y ¡qué diantre!… no se trata más que con amigos, y para eso, como hay Dios que tiene pocos…».

—Está bien, señora Menín, está bien. Me consta que siempre ha tenido usted formada buena opinión de mí. ¿No ha venido Lamprón?