Una mancha de tinta

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. He ahí todo lo que tengo que decir de los veintitrés primeros años de mi vida. Su enumeración basta: ella marca bien su parecido común y su común monotonía.

He perdido á mis padres siendo muy joven: apenas si me acuerdo de sus rasgos fisonómicos, y no me acordaría de nuestra casa de la Chatre, si no me hubiese educado cerca de ella, casa vendida y, para el caso, muerta también. Sí, la Chatre, de sino desgraciado para mí: allí fue donde vine al mundo: el liceo de la Chatre ha devorado hasta el año decimoctavo de mi existencia. El director tenía la costumbre de decir que el colegio es una segunda familia, con lo cual he supuesto siempre que agraviaba á la primera.

Apenas bachiller, mi tío y tutor, el señor Bruto Mouillard, abogado en Bourges, me envía á París á estudiar Derecho. Paso aquí tres años. Ved lo sucedido: me he licenciado hace diez y ocho meses y he prestado en calidad de tal, según la expresión de mi tío, un juramento que me ha convertido en abogado in pártibus. Todos los lunes, con regularidad, voy á firmar, con otros muchos, en una lista de presente, y adquiero con ello, según parece, títulos á la confianza de la viuda y del huérfano.

Durante el curso de mis estudios jurídicos he llevado á feliz término mi licenciatura en Letras. Ahora voy tras mi título de doctor en Derecho. Mis exámenes han sido sólidos, no brillantes: demasiado atildamiento literario: bien me lo ha dado á entender el señor Flamarán al decirme:

—Joven, la ciencia del Derecho es de carácter celoso; no admite dualismo en el corazón.

¿Dualismo en mi corazón? No lo creo; pero tampoco se lo digo al señor Mouillard, que no ha olvidado aquella calaverada mía de la licenciatura en Letras. Él funda en mí algunas esperanzas, y es natural que, á mi vez, funde yo algunas en él.

En verdad, mi pasado no es más que ése: dos pergaminos conquistados. Mi porvenir, un tercer título en perspectiva y un tío á quien heredar. ¿Puede imaginarse nada más vulgar, nada más ordinario?

Se comprende que hasta hoy, 10 de diciembre de 1884, no haya tenido nunca la tentación de tomar nota de nada. Ni un suceso, ni una crónica; y así hubiera muerto. Pero ¿quién es capaz de prever las transformaciones súbitas de la vida? ¿Quién puede predecir que esta madeja, hasta ahora tan pacíficamente devanada, no va á enredarse de repente? Hoy, después de mediodía, me ha acontecido algo grave que me ha conmovido en el primer momento, y más aún al reflexionar sobre ello. Secreta voz me dice que esta causa producirá numerosos efectos y que me encuentro en el principio de una época, o, como dicen los novelistas, en el principio de una crisis de la existencia. Me ha parecido que me debía á mí mismo el escribir memorias, y he ahí por qué acabo de comprar este cuaderno obscuro en las galerías del Odeón. Voy á consignar en él lo sucedido, con sus menores detalles, y después, si hay un después, las consecuencias que de él vayan goteando.

Gotear es la palabra apropiada, puesto que se trata de una mancha de tinta.

Apenas está seca mi mancha de tinta, y es ancha, de forma rara, y verdaderamente monstruosa, bien se la considere por su lado físico, bien se la estudie en su aspecto moral. Es algo más que un accidente: participa de la naturaleza del atentado. En la Biblioteca Nacional fue donde la eché, y sobre… Pero no anticipemos.

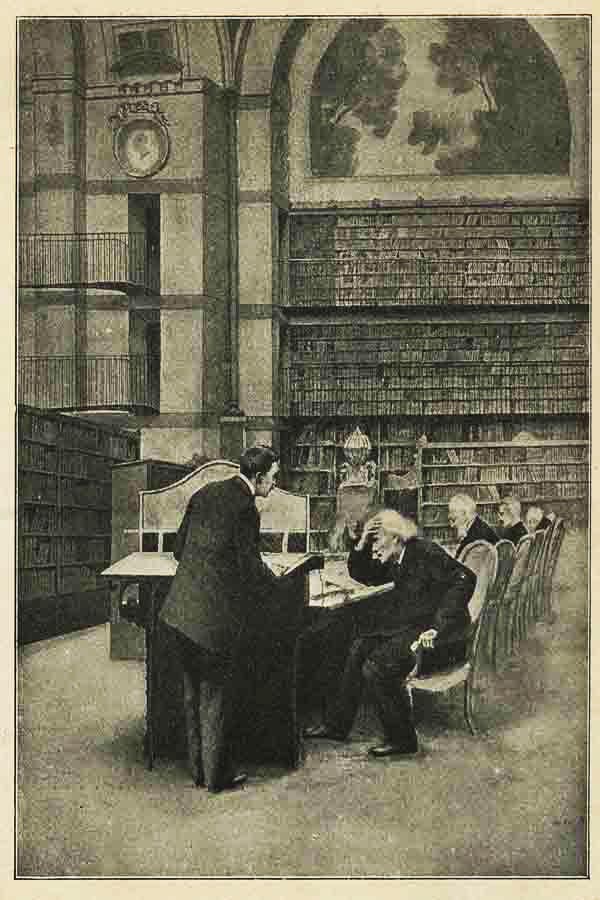

Voy á trabajar con frecuencia á la Biblioteca Nacional, no á la sala pública, sino á la de los impresos, abierta únicamente á los letrados provistos de un título y de una autorización. Nunca entro en ella sin sentir una ligera impresión que tanto participa del respeto como de la vanidad satisfecha, porque allí no entra el que quiere. Antes de llegar hasta el grave ujier sentado detrás del cancel de la puerta, he necesitado pasar por delante de la habitación del conserje, quien me ha guardado el paraguas: doble protección que atestigua la majestad del lugar. El ujier me conoce y ya no me pide el pase. Es indudable que aún no soy uno de esos antiguos conocidos á los cuales sonríe, no; pero tampoco soy uno de esos novicios á los cuales exige el documento para entrar. Una inclinación suya de cabeza me introduce en el templo, y aquella inclinación quiere decir, positivamente: «Aunque algo joven, es usted de la casa: entre usted, caballero».

Y entro, y admiro siempre las vastas proporciones de la nave; la severa decoración de los muros ornados de anchos follajes; los artesonados hechos con volúmenes usuales al alcance de la mano; al areópago de bibliotecarios y de conservadores, situado allá abajo en una especie de estrado tribunicio, al extremo de la avenida, cuya alfombra mata el ruido de los pasos, y detrás, más allá aún, aquel santuario en donde trabajan los privilegiados entre los privilegiados, aquéllos que, según yo supongo, pertenecen á dos o tres Academias. A derecha e izquierda de la avenida, se ven filas de mesas y de poltronas en las cuales se dispersa, siguiendo las leyes de la fantasía convertida en hábito, la población sabia de la Biblioteca. Los hombres están en mayoría. Vistos de espaldas e inclinados, dan motivo para que uno se fije en los estragos que causa el pensamiento en los dominios del cuero cabelludo. Por alguno que otro meridional hirsuto, cuyo cabello encanece y no cae, ¡cuánto calvo, señor! Aquella superficie monda y asolada es la única que los visitantes distinguen por las lumbreras de la puerta. A fe que es ingrata. Por casualidad encuentra uno, aquí o acullá, algunas mujeres entre aquellos hombres. Jorge Sand era una de ellas. Ignoro el nombre y la ocupación de sus sucesoras; solamente he notado que llevan traje obscuro, profusión de chales y un velito espeso: siente, comprende uno que el amor está alejado de ellas o lejos de allí.

Muchos de aquellos hombres doctos vuelven la cabeza cuando yo paso y me siguen con la mirada imbécil del lector fijo aún en el pensamiento escrito y no atento á lo que ve. Después, repentinamente, les entra el remordimiento de la distracción, me encuentran fastidioso, un débil rayo de impaciencia anima su mirada, y todos vuelven á sumergirse en el volumen abierto. Pero yo he tenido tiempo de adivinar sus exclamaciones mentales:

—¡Yo estudio el origen de los gremios de artesanos!

—¡Yo el reinado de Luis XII!

—¡Yo los dialectos romanos!

—¡Yo la condición civil de las mujeres en tiempo de Tiberio!

—¡Yo, yo limo una nueva traducción de Horacio!

—¡Yo, yo fulmino un séptimo artículo acerca de la servidumbre en Rusia!

Y me parece que todos añaden:

—Y tú, ¿qué vienes á hacer aquí, púber? ¿Qué es lo que se puede escribir á tu edad? ¿Por qué turbas la paz de este sitio venerable?

—¡Ah, señores!; ¿qué es lo que yo vengo á hacer? Mi tesis de doctorado. Mi tío y antiguo tutor, el señor Bruto Mouillard, abogado en Bourges, me apremia para que concluya; me llama á la provincia, y se indigna de la lentitud con que hago la composición.

«Basta de teorías —me escribe— ¡al asunto! Pase porque aspires á obtener ese título; pero ¿qué idea te ha dado de elegir semejante tesis?».

El hecho es que el asunto de mi tesis romana ha sido artísticamente excogitado para prolongar mi permanencia en París: De los Latinos Junianos. Sí, señores, un asunto nuevo; casi imposible de dilucidar; sin ninguna correlación, próxima ni lejana, con el ejercicio de una profesión cualquiera, y sin la menor utilidad práctica. No os podéis imaginar el trabajo que me cuesta.

Verdad es que yo intercalo en mis pesquisas algunas lecturas más atrayentes, algunas visitas á las exposiciones y más de una velada al teatro. Mi tío no sabe nada de esto: para calmarlo, me cuido de renovar todos los meses mi pase de lector y de remitirle mi pase prescrito, firmado por el señor Leopoldo Delisle. Con ellos debe de haber llenado ya una caja. Y con su ingenuo corazón, el señor Mouillard admira secretamente á este sobrino, nuevo benedictino que se pasa los días en la Biblioteca Nacional, y las noches con Gayo, ocupado únicamente en los Latinos Junianos, indiferente á todo lo que no sea Latín Juniano en este París que mi tío denomina aún la Babilonia moderna. Llegaba yo, pues, esta mañana en las más laboriosas disposiciones, cuando sobrevino la desgracia. Cerca del bufete en que toman asiento los bibliotecarios hay dos pupitres en los que se redactan los boletines de petición. Yo escribía en el de la derecha, al cual viene á apoyarse la primera fila de mesas: de ahí vino todo el mal. Si yo hubiese escrito en el de la izquierda, nada hubiese ocurrido. Pero no; yo acababa de consignar, lo menos ilegiblemente posible, el título, el autor y la forma de cierto volumen referente á las antigüedades de Roma, cuando, al dejar el portaplumas, que está sujeto por una cadenita de cobre, no sé si la distracción, si la imprudencia o si la mala suerte, que es lo más probable, me hizo colocar el instrumento en equilibrio inestable sobre el borde del pupitre. Cae; escucho el ruido de la cadenita al desarrollarse; sigue cayendo, y luego se detiene en seco. El mal está hecho. La brusca sacudida de la detención ha hecho saltar de los puntos de la pluma una enorme gota de tinta, y la gota… ¡Ah! Aún veo surgir de la sombra del pupitre á aquel hombre pequeño, blanco, delgado y furioso, exclamando:

—¡Torpe! ¡Manchar un incunable!

Me incliné. En la hoja de un infolio, cerca de una mayúscula titular, se había estampado la negra mancha de tinta. Alrededor de la esfera primitiva habían aparecido salpicaduras de todas formas, surcos, cohetes, líneas de puntos, moharras, todo lo imprevisto del caos: únase á esto la inclinación haciendo que se vaciaran las canales y que se formase un arroyo negro que se deslizaba serpenteando hasta la margen. Algunos vecinos se habían levantado y me miraban con ojos de juez de instrucción. Yo me esperaba un escándalo, y permanecía inmóvil, estúpido, murmurando palabras inútiles para la reparación del daño:

—¡Qué desgracia!… ¡Lo siento en el alma!… ¡Si yo hubiera sabido!…

El lector del incunable tampoco se movía: ambos veíamos cómo fluía la mancha. De repente, habiendo recobrado sus facultades intelectuales, escarbó con actividad febril en su cartera de tafilete; sacó de ella una hoja de papel secante y se puso á recoger la tinta con las mismas precauciones con que una hermana de la Caridad hubiese lavado una herida. Yo me aproveché de aquello para retirarme discretamente hasta la tercera fila de mesas, en donde el mozo acababa de colocar mis libros. ¡Es tan estúpido el miedo! ¿Sería posible que no diciendo nada, que desapareciendo, que ocultando la cabeza entre mis manos como un hombre agobiado por el peso de su responsabilidad, pudiera yo desarmar aquella cólera? Traté de creerlo así; pero comprendía bien que no había concluido todo. Apenas me hube sentado, levanté los ojos. Entonces distinguí, por entre mis dedos, al hombrecillo blanco que permanecía en pie y que gesticulaba junto á uno de los conservadores. Tan pronto golpeaba con el dedo índice la pieza de convicción, como me designaba volviéndose á medias, y yo adivinaba, sin oír, la aspereza de los términos que usaba contra mí. El conservador me pareció conmovido. Yo me sentía enrojecer.

«Debe de existir —pensé— una ley contra las manchas de tinta, un decreto, un reglamento, algo que proteja al incunable. Y la sanción penal debe de ser terrible, puesto que son los sabios los que la han dictado: la expulsión sin duda, amén de la multa, una multa enorme. Me parece que me van á desvalijar aquí. Ese cuaderno que compulsan es, evidentemente, el catálogo de la venta en que fue comprado ese tesoro. Voy á tener que pagar el incunable. ¡Oh, tío Mouillard!».

A tal punto llegaba en mis tristes pensamientos, cuando un mozo de sala, al cual no había visto acercarse, me tocó en la espalda.

—El señor conservador desea hablar á usted.

Me levanté y fui. El terrible lector había ocupado de nuevo su asiento.

—¿Es usted, caballero, quien ha manchado el infolio?

—Sí, señor.

—¿No lo ha hecho usted intencionadamente?

—Seguramente que no, caballero, y deploro mucho lo ocurrido.

—Tiene usted razón en deplorarlo: el volumen es de los más raros, y la mancha también; además, no se mancha de ese modo.

Iba yo á responderle: «Cada uno mancha como puede;» pero me contuve.

—Tenga usted la bondad de dejarme nota de su nombre, profesión y domicilio.

Yo escribí: Fabián-Juan-Jaime Mouillard, abogado, calle de Rennes, 91.

—¿Es esto todo? —pregunté.

—Sí, caballero: todo, por el momento; pero le advierto que el señor Charnot está muy disgustado y que no estaría de más que le presentase usted sus excusas.

—¿El señor Charnot?

—Sí; el miembro del Instituto que leía el incunable.

—¡Bondad divina! —murmuré suspirando al volver á mi asiento—; ¡debe de ser de él de quien me ha hablado mi presidente de tesis! El señor Flamarán es de la Academia de Ciencias morales y políticas; el otro de la de Inscripciones y Bellas Letras. ¿Charnot? Sí; me suena al oído. La última vez que vi al señor Flamarán me lanzó un «mi excelente amigo Charnot, de las Inscripciones». Son íntimos. ¡Bonita situación la mía, amenazada de no sé qué de parte de la Biblioteca, porque el conservador me ha dicho muy claramente que aquello era todo, por el momento, pero no para lo porvenir, y amenazada de un flaco servicio de la de mi presidente de tesis, por poco bilioso que sea este sabio!

Es necesario que presente mis excusas. Veamos: ¿qué le diré al señor Charnot? En realidad, á quien debiera presentárselas es al incunable. Yo no he manchado al señor Charnot: está inmaculado desde la cruz á la fecha: el borrón, las salpicaduras, todo ha sido para el incunable. Le diré: «Caballero, deploro con toda mi alma haberle distraído tan desgraciadamente de sus sabias investigaciones;» le halagará: será un poderoso lenitivo.

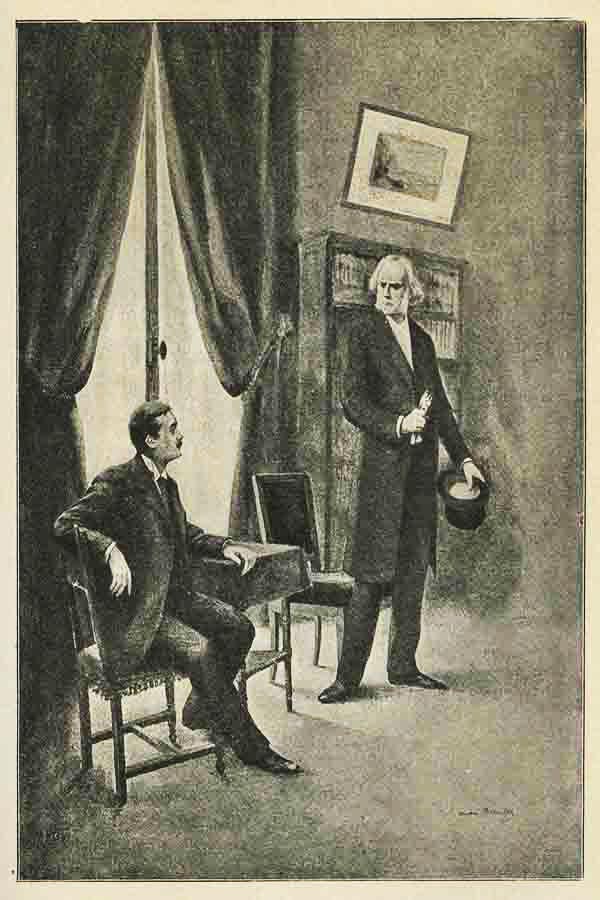

Iba á levantarme; pero se me anticipó el señor Charnot.

El período agudo del dolor no es el de los primeros instantes. Yo le vi avanzar más nervioso, más irritado que en el momento del accidente. Por encima de su barba enjuta y afeitada, un movimiento de cólera estiraba sus labios: su brazo temblaba contra su cartera: me lanzó una mirada trágica y pasó.

Y bien: vaya usted con Dios, señor Charnot: no se le presentan excusas á un hombre encolerizado. Las tendrá usted más tarde, cuando nos volvamos á ver…, si es que volvemos á vernos.

28 de diciembre de 1884

He ido hoy, después de mediodía, á casa del señor de Flamarán: hace ocho días que pensaba hacerlo, pero mis Latinos Junianos se encontraban en apuro inminente. Tan interesante orden de manumitidos empieza á apasionarme. Simpatía bien natural en verdad: los Latinos Junianos son pobres esclavos cuya manumisión no reconocía el anticuo derecho formalista de Roma, porque á sus señores les había parecido bien libertarlos de otro modo que por la vindicta, el censo o el testamento; desheredados, por consecuencia, y víctimas de la intolerancia legislativa de la orgullosa ciudad. ¿No es esto ya bastante conmovedor? Luego aparece Junio Norbano, un verdadero demócrata, cónsul de su Estado, que presenta una ley, la hace votar y les da la libertad. Ellos fueron libres gracias á él, y él vivirá gracias á ellos. En adelante, un esclavo que haya obtenido, después de beber, algunas palabras benévolas de su dueño, es Latino Juniano; que es llamado «hijo mío» en un acto público, Latino Juniano; que se encasqueta el gorro de libertad, el pileus, en el entierro de su señor, Latino Juniano; que abanica el cadáver, también Latino Juniano, por su fatiga.

¡Qué hermoso corazón el de Norbano! ¡Cómo pensaba en todo, hasta en los detalles de las pompas fúnebres, para encontrar en ellos motivos de manumisión! Y todo esto en medio de las guerras de Mario y de Sila, en las que tomaba parte. Me lo represento en una tarde de batalla, sentado delante de su tienda. Con los codos apoyados en el escudo, pensativo, fija su mirada en el esclavo que repara las mellas de su espada. Se le humedecen los ojos y murmura:

—Te preparo, ¡oh fiel Stychus!, una sorpresa agradable para cuando llegue la paz. Oirás hablar de la ley Junia Norbana: te respondo de ello.

¿No hay en lo dicho asunto bastante para un cuadro o para una estatua en un concurso del premio de Roma?

Hombre tan cuidadoso de los detalles, debió de dar un traje especial á los manumitidos especiales que creaba, porque en Roma hasta la libertad tiene su librea. ¿Cuál era aquel traje? Quizá no existiera. Cuestión es ésta que ningún texto puede esclarecerme. Pero me queda un recurso: el del señor Flamarán que tantas cosas sabe y que podría saber también ésta.

El señor Flamarán es del Mediodía, es de Marsella, según creo. No es un romanista; pero como es universal, viene á ser lo mismo: desde muy joven se ha hecho célebre, y con justicia: hay pocos jurisconsultos que sean tan netos, tan seguros, tan correctos en su lenguaje. Enseña o instruye maravillosamente. Sus consultas son muy buscadas. Pero ¡qué servicio le han prestado los libros que no ha escrito! Ya en tiempo de nuestros tíos se cuchicheaba al oído en las aceras de la escuela:

—¿Sabéis la noticia? Flamarán va á dar á luz la segunda parte de su gran obra; se decide á publicar las lecciones de su curso: tiene en prensa un tratado que prenderá fuego á las hipotecas por sus cuatro costados; hace veinte años que trabaja en él: es una obra maestra.

Pasan los días. Nada ve la luz; nada se imprime. La reputación del señor de Flamarán se agiganta, sin embargo. ¡Extraño fenómeno! Todos conocemos el áloe del Jardín de Plantas. Cuando el áloe florece, es un acontecimiento. «Fijaos bien —dicen los tontos—, es una flor que ha necesitado veinte primaveras, veinte veranos, veinte otoños y veinte inviernos para decidirse á abrir su capullo y á desplegarse». Todo París se olvida de las rosas. Pero el caso del señor Flamarán es mucho más curioso: anunciase todos los años que va á florecer de nuevo, y no florece, y su éxito no es menos considerable. Se le cuentan las obras que hubiera podido escribir: ¡dichoso autor!

El señor de Flamarán es de la vieja escuela profesoral: es austero, y en los exámenes el terror de los examinandos. Cuando está en funciones, desconocería á su propio hijo. Nada le hace mella. Las recomendaciones resultan contraproducentes. Los pacientes más rumanos, los japoneses más auténticos, no hallan mayor benevolencia en él que los falsos tartamudos, los sordos de conveniencia o las caras convalecientes improvisadas aquella mañana. El Oriente y el Occidente son iguales para él. Los escribanos cartularios retirados, los ujieres honorarios, aspirantes perpetuos á cualquier cargo en los juzgados de paz, no tienen el don de enternecerlo, y el voluntario de un año, por más que se ponga debajo de la toga del candidato el cuello del uniforme, no conseguirá obtener la patriótica indulgencia que se propone inspirar. Sus frases de examinador son célebres, y ha tenido bromas macabras, como lo es, por ejemplo, el siguiente apostrofe á una de sus víctimas:

—Caballero: estudia usted Derecho, y la agricultura carece de brazos.

En cuanto á mí, conquisté su favor en una circunstancia de la que me acordaré toda la vida. Celebraba mi primer examen. Hablábamos, o mejor dicho, le dejaba disertar sobre la tutela, opinando de coronilla en conformidad con sus doctas explicaciones. De pronto se interrumpe y me pregunta:

—¿Cuántas opiniones hay acerca de esto?

—Dos —le respondí.

—De las cuales una es absurda. ¿Cuál de ellas? Le plantifico á usted una R si se equivoca.

Reflexioné tres segundos, que fueron para mí tres instantes de agonía, y contesté al azar:

—La primera, caballero.

Tuve el acierto de adivinar. Éramos amigos. Por lo demás, este profesor es un excelente hombre; paternal en cuanto no se trata del honor del código ni de la fuerza de los estudios jurídicos, y de una rectitud proverbial y muy digna en la vida privada. Una vez dentro de su casa, se le puede ver en su ventana echándoles alpiste á los canarios, lo que no es, según dice, cambiar de ocupación.

Para ir á casa del señor de Flamarán, no tengo que hacer más que atravesar el Luxemburgo, camino que me gusta, el camino de los estudiantes talludos. Heme ya á su puerta.

—¿El señor de Flamarán?

La vieja que me abre, tose con seriedad. ¡Son tantos los estudiantes de primer año que, con el pretexto de ofrecerle sus respetos, importunan al señor! ¡Ofrecerle sus respetos! Se moriría si los hubiera de recibir á todos. Sin duda reconoce, por mis bigotes, que soy, por lo menos, un licenciado, y dice:

—Creo que está.

Y en efecto, está en su templado gabinete, envuelto en su bata. Guiña un ojo para ver mejor con el otro, vacila, me recuerda y me tiende los brazos.

—He aquí á mi Latino Juniano. ¿Cómo está usted?

—Muy bien, señor de Flamarán: mis Latinos Junianos son los que están mal.

—¡Imposible! Vamos á ver eso. Pero, ante todo, no me acuerdo ya de dónde es usted, y á mí me gusta saber de dónde son las personas.

—De la Chatre. Pero debo añadirle que paso las vacaciones en Bourges en casa de mi tío Mouillard.

—Sí, sí. Mouillart, terminado en t, ¿no es eso?

—No: terminado en d.

—Vea usted lo que son las cosas: conocí en otro tiempo un general Mouillart que había hecho la campaña de Crimea, un hombre encantador; pero no debe de pertenecer á la familia de usted porque su nombre acababa en t.

Y mi excelente profesor decía todo aquello, sencillamente, con el evidente deseo de serme agradable y de demostrarme algún interés.

—Joven, ¿es usted casado?

—No, señor Flamarán; pero no soy refractario al matrimonio.

—Cásese pronto: el matrimonio es la salvaguardia de la juventud. ¿En Bourges habrá algunas herederas bonitas?

—Herederas, seguramente que las hay: en cuanto á bonitas, á la distancia que estoy…

—Tiene usted razón: á la distancia á que está… Hará usted lo que yo: se toman informes, se va á ver. Yo he ido hasta Forez, caballero Mouillard, á buscar á la que es mi esposa.

—¡Ah! ¿Es de Forez?

—Sí, señor. Permanecí allí quince días; no, rectifico: permanecí catorce en pleno año escolar, y me traje á Sidonia. Bourges es una ciudad muy linda.

—Sí, en verano.

—Y bien edificada. Me acuerdo de un hermoso pleito que gané allí. Tenía por adversario á uno de mis sabios colegas. Fuimos ambos consultados, y, como es natural, nuestros dictámenes fueron diametralmente opuestos. Lo derroté; pero lo derroté…

—¿Por completo?

—En toda la línea, amigo mío. ¿No conoce usted el asunto?

—No.

—Un asunto magnífico. Aún debo conservar en alguna parte aquel trabajillo. Se lo voy á enseñar.

El excelente profesor estaba radiante. Se conoce que no había hablado en todo el día y que tenía necesidad de desquitarse y de ser amable con alguno: llegué á punto, y toda la ducha de agua de rosas fue para mí. Se levantó; se acercó á la estantería de la biblioteca; recorrió con la mirada los títulos de una fila de libros; tomó un volumen, y empezó á leer á media voz:

«La asociación es la inmensa palanca en que se apoya la vieja sociedad para soltar sus pañales y tomar un vuelo más elevado».

—¡Bah! ¡Qué diantre es lo que leo! Perdóneme usted. Esto es de uno de mis colegas de Ciencias morales. ¿Dónde diablo estará la consulta?

La encontró y me hizo el resumen del asunto, texto en mano, con los nombres, las fechas, las peripecias, y numerosas citas in extenso.

—Sí, amigo mío: doscientos diez y ocho mil francos que gané de un golpe para el señor Prebois de Bourges. ¿Conoce usted al señor Prebois el industrial?

—De nombre.

El borrador fue reintegrado á la biblioteca, y el señor Flamarán se dignó acordarse de que yo había ido á verlo por causa de los Latinos Junianos.

—¿Qué textos le tienen preocupado?

—La falta de textos, señor Flamarán. Quisiera saber si los Latinos Junianos tenían un traje especial para su uso.

—Es muy justo que lo quiera usted saber.

Y se rascó la oreja.

—¿No ha dicho nada Gayo acerca de eso?

—Nada.

—¿Ni Papiniano?

—Tampoco.

—¿Ni Justiniano?

—Menos.

—Entonces no veo más que un recurso.

—¿Cuál?

—Que vaya usted á ver á Charnot.

Debí palidecer, y balbuceé con acento compungido:

—Al señor Charnot, el de la Acad…

—El de la Academia de Inscripciones, mi amigo íntimo, que le recibirá como á un hijo. El pobre hombre no los tiene.

—Quizá no sea de tanta importancia la cuestión, para que yo vaya así…

—¡Cómo! ¿Qué no tiene bastante importancia? Todas las cuestiones son importantes cuando son nuevas. Charnot se ocupa en medallas y en trajes, y se trata de uno de éstos. Voy á escribirle para anunciarle su visita.

—Se lo agradeceré á usted mucho.

—Sí, sí: voy á escribirle esta misma noche. Tendrá una verdadera satisfacción en ver á usted. Es como yo: le gustan los jóvenes que trabajan.

El señor de Flamarán me tendió la mano.

—Hasta la vista, joven, y muy pronto, doctor: ¡casémonos!

No me repuse de la sacudida sino al hallarme en medio del jardín del Luxemburgo, cerca del juego de pelota, en donde me senté agobiado. ¡Tómate interés! ¡Ve á consultar con tu presidente de tesis! ¡Ah! ¡Y has cumplido veintitrés años! ¿Cuándo tendrás talento?

Nueve de la noche

Estoy decidido. Iré á ver al señor Charnot; pero antes pasaré por casa de su librero para adquirir algunos datos que ignoro, referentes á los trabajos científicos de ese hombre célebre.

31 de diciembre

Vive en la calle de la Universidad.

Vengo de allí. He sido recibido, y lo debo á una sorpresa, á un olvido de la consigna.

Cuando entré daban las cinco: hacía girar sobre el tubo del quinqué una espira de papel para divertir á su hija: él, todo un miembro del Instituto; ella, una joven de diez y ocho años. ¡He ahí en qué se ocupan estos pontífices fuera de las aulas!

Hallábanse en el gabinete de trabajo, lleno de librerías abiertas, acristaladas, altas, bajas, con columnas o sin columnas, de estatuitas amarillentas por efecto del humo, de veladores en los que abundaban los prensapapeles, los cortapapeles, los raspapapeles o raspadores y los tinteros llamados artísticos. Estaba sentado delante de la mesa, de espaldas al fuego, con un brazo levantado, sosteniendo entre los dedos una horquilla, eje de la espira que giraba con velocidad. Al otro lado, su hija, de pie, inclinada, apoyando la barba en sus manos, reía con la mejor gana del mundo, por necesidad de reír, de esparcir su juventud y de alegrar á su anciano padre, que la miraba encantado.

Debo confesar que el cuadro era lindo y que el señor Charnot se parecía muy poco, en aquel momento, al que yo había visto detrás del pupitre.

La contemplación duró poco.

Tan pronto como levanté el cortinón, la joven se incorporó vivamente y volvió hacia mí la cabeza con un airecito de altivez que, á mi juicio, ocultaba algo de confusión. Atendidas las naturales diferencias, Diana debió de tener el mismo aire cuando vio aparecer á Acteón. El señor Charnot continuó sentado; pero, al notar que alguien entraba, hizo girar á medias su sillón en tanto que sus ojos, deslumbrados aún por la luz del quinqué, buscaban al importuno en la penumbra del gabinete.

Me sentí doblemente mal ante aquel lector de incunables y ante aquella niña sonriente.

—Caballero —empecé diciendo—, debía á usted una satisfacción…

Me reconoció. La joven hizo un movimiento, como para retirarse.

—No, no te vayas, Juana —le dijo su padre—, no será cuestión larga: el señor viene á presentarme sus excusas.

El principio era cruel.

Ella lo pensó quizá y se retiró discretamente á un extremo obscuro, cerca de la librería del fondo.

—He sentido mucho, caballero, el accidente del otro día —le dije—; coloqué torpemente el portaplumas en equilibrio, en equilibrio inestable… Por otra parte, yo ignoraba que hubiese un lector detrás del pupitre. Es evidente que, de haberlo sabido, hubiera procedido de distinto modo.

El señor Charnot dejaba que me ahogase, con la satisfacción íntima del pescador que tiene un pez cogido con el anzuelo. Demostraba encontrarme tan estúpido como yo lo estaba en verdad. Y después, ni una respuesta, ni una palabra, nada. El silencio no es sólo una lección de los reyes, sino la de todo el mundo. Aún encontré e hice uso de dos o tres fórmulas tan vulgarmente desgraciadas como las anteriores, que escuchó con la misma sonrisa fina y con el mismo silencio.

Para salir de aquella situación embarazosa, le dije:

—Caballero: venía también á pedirle á usted un dato científico.

—Estoy á su disposición —me dijo.

—El señor de Flamarán le ha debido escribir apropósito de ello.

—¿Flamarán?

—Sí, hace tres días.

—No he recibido carta alguna suya, ¿no es cierto, Juana?

—Cierto, papá.

—No es la primera vez que mi excelente ofrece escribirme y no lo hace. Pero eso no importa, caballero; como si me hubiese sido usted presentado en toda regla.

—Muchas gracias. Acabo mi doctorado.

—¿En Letras?

—No, en Derecho; pero soy licenciado en Letras.

—Cursará usted luego Medicina, ¿no es verdad?

—¡Oh!

—¿Por qué no? Cuando se coleccionan títulos… ¿Tiene usted, pues, disposiciones literarias?

—Así me han dicho.

—Una inclinación muy viva á las composiciones poéticas, ¿no es así?

—Así es.

—Conozco el caso. Los padres obligan al estudio del Derecho; la naturaleza inclina al estudio de las Letras: oficialmente Cujas, en secreto las Musas; el Digesto abierto sobre la mesa, los versos en todos los cajones: ¿no es eso?

Yo me incliné: él miró hacia donde estaba su hija. Después añadió:

—Pues bien, caballero: confieso á usted que no comprendo en modo alguno esa manera de proceder. ¿Por qué no seguir las inclinaciones de la naturaleza? Ustedes los jóvenes no tienen voluntad, sea dicho esto sin ánimo de ofenderlo. Tenía yo diez y siete años cuando empecé á ocuparme en medallas. Mi familia me destinaba al registro de la propiedad; sí, señor, al registro. Tenía contra mí dos abuelos, dos abuelas, mi padre, mi madre y seis tíos, todos ellos furiosos. No cedí, y mi entereza me ha llevado al Instituto. ¿No es verdad, Juana?

La señorita Juana había vuelto á colocarse junto á la mesa en el mismo sitio en que estaba cuando yo llegué, y parecía estar muy ocupada, desde hacía un instante, en ordenar los libros esparcidos sin concierto sobre el verde tapete. Pero ocultaba un propósito: el de apoderarse de la espira, que permanecía en tortura y cuyo eje, o sea la horquilla, se erguía á lo largo del tubo del quinqué. Su mano ligera, vagando de acá para allá, había ocultado, merced á hábiles maniobras, el cuerpo del delito, escondiéndolo detrás de una pila de endozavos, y lo empujaba lentamente hacia el centro de los tinteros y prensapapeles.

El señor Charnot la interrumpió cuando se hallaba más ocupada en aquella pueril faena.

Ella le respondió gentilmente, moviendo al mismo tiempo la cabeza:

—Papá mío, es que no todos los hombres pueden ser miembros del Instituto.

—Es, Juana, que hacen falta muchos. El señor se dedica á un género de inscripciones sobre vitela, que no le hará nunca colega mío. ¡Doctor en Derecho y licenciado en Letras! ¿Será usted acaso notario?

—No, señor: abogado.

—Estaba seguro de ello. ¿Comprendes, Juana? En las familias provincianas hay establecido este dilema: ser abogado, caso de no ser notario; ser notario, caso de no ser abogado.

El señor Charnot hablaba con una semisonrisa exasperante. ¡Pardiez! Yo hubiera debido reírme también, harto lo sé; hubiera debido tener talento, por lo menos el de callarme, el de no contestar á las provocaciones de aquel sabio vengativo; pero, en vez de eso, cometí la tontería de picarme y de perder la cabeza.

—¡Qué quiere usted! —le respondí—, me hace falta una carrera lucrativa. ¿Qué importa que sea esta o que sea otra? No todos pueden ser miembros del Instituto, como ha dicho esta señorita; no todos pueden permitirse el lujo de publicar á sus expensas obras cuya venta alcanza á veintisiete ejemplares.

Esperaba yo ver fulminar el rayo y oír algo parecido á una explosión de dinamita; pero nada de eso: el señor Charnot sonrió de veras y de un modo extremadamente bondadoso.

—Veo —dijo— que tiene usted gusto en consultar con los libreros.

—Sí, señor: en ocasiones.

—No deja de tener mérito ser ya, á su edad, de esa fuerza en bibliografía. Sin embargo, me permitirá usted que añada algo á las nociones que posee. El gran éxito es un punto de vista, pero falso. Veintisiete ejemplares, cuando son leídos por veintisiete hombres de talento, dan popularidad. ¿Podría usted creer que uno de mis amigos ha hecho imprimir ocho ejemplares tan sólo de un estudio matemático? De ellos ha dado tres; los otros cinco quedan para la venta. El autor es el primer matemático de Francia, caballero.

La señorita Juana había tomado la cosa de otro modo. Con la cabeza alta y las mejillas teñidas de púrpura, me lanzó esta frase, haciendo con los labios una mueca soberana:

—Caballero, hay éxitos que, aun no siendo ruidosos, son estimables.

Demasiado convencido estaba yo de ello, y no necesitaba aquella lección para comprender toda la inconveniencia de mis palabras, para juzgarme grosero, absurdo, irremisiblemente comprometido en el concepto del señor y de la señorita Charnot. La lección me fue cruel, á pesar de eso. No me quedaba otro recurso que acelerar mi salida de allí. Me levanté.

—Pero me parece —dijo el señor Charnot en el tono más político que puede emplearse— que no hemos hablado aún de esa dificultad que le ha traído aquí.

—Caballero —le dije—, es que no quisiera abusar por más tiempo de su bondad ni de sus instantes.

—Déjese usted de eso. ¿De qué se trata?

—Del traje de los Latinos Junianos.

—Es una cuestión difícil, como la mayor parte de las que se refieren á indumentaria. ¿Ha consultado usted los diecisiete volúmenes del alemán Friedhenhausen?

—No, señor.

—¿Por lo menos habrá usted leído al inglés Woodsmith?, que se ocupa en adornos de la antigüedad.

—Tampoco; no sé más idioma que el italiano.

—Entonces proporciónese usted dos o tres tratados de numismática: el Thesattrus Morellianus, por ejemplo; los Praestantiora Numismata de Vaillant, de Banduri, de Pembrock o de Pellerin. Tendrá usted probabilidades de encontrar en ellos alguna pista.

—Gracias, caballero, muchas gracias.

Me acompañó hasta la puerta.

Al volverme divisé á la señorita Juana, inmóvil, con el mismo aire de Diana ofendida, teniendo entre sus dedos de rosa la espira reconquistada.

Y heme ya fuera de la casa.

He sido bastante torpe, sobradamente impolítico y harto desgraciado. ¡Haber ido para excusarme, y haber agravado la ofensa! Estas cosas no le ocurren á nadie más que á mí. Y el caso es que he herido la delicadeza de la joven. Y ella me había defendido, sin embargo; ella le había dicho á su padre: «todos los hombres no pueden ser miembros del Instituto,» frase que equivalía á decir: «¿Por qué atormenta usted á este joven, padre mío? Está confuso, cortado, y me inspira lástima». ¡Lástima!, ése es, precisamente, el sentimiento que desde luego he debido causarle. Después se me ocurrió aquella salida impertinente de los veintisiete ejemplares, y la señorita Juana me odia, en este momento, con seguridad; sí, me odia. Me agobia este pensamiento penoso. Por más que la señorita Charnot no haya sido para mí sino una extraña, una aparición fugitiva en mi existencia, su encono me pesa, de igual modo que me persigue su mueca desdeñosa.

Pocas veces he estado tan descontento de mí ni de nadie. Necesito divertirme, distraerme; necesito algo que me haga olvidar. Y para volver á mi casa empiezo por bajar hasta el Sena por la calle de Beaune.

¡Santo Dios! ¡Qué días de invierno más hermosos hay en París! El sol se ha puesto para las casas, en las que todas las lámparas están encendidas. Pero fuera de ellas, en el exterior, grandes rayos purpúreos cruzan el cielo teñido de azul pálido y deslavazado como de lluvia. Hiela; la helada es el diamante por todas partes; en la hojarasca de los árboles, en los ángulos de las piedras, en las techumbres de los edificios y hasta en las gorras de los cocheros que, al pasar, recolectan en la bruma penachos de piedras preciosas. El Sena arrastra témpanos de blanca espuma. No se ve en los barcos á nadie más que al timonel. ¡Pero qué gentío en el puente del Carrousel!, ¡cuántos cuellos de pieles y cuántos manguitos se cruzan en las aceras en tanto que los ómnibus de la línea Batignoles-Clichy y cien coches en fila hacen retemblar la calzada! Apresuramiento por doquiera. Los peatones van de prisa; los cocheros con diestra velocidad.

Los que corren se dan de lado; los grupos se mezclan sin chocar unos con otros, y se despliegan y se disipan como el humo de un cigarro. Hay en esta multitud innumerables resbalones y una agilidad inteligente que sólo allí se encuentra. Todas las caras están encarnadas y casi todas son jóvenes. Parece increíble el número de jóvenes de uno y de otro sexo que existen. ¿Dónde están los viejos? En su casa, sin duda, junto al fuego. Toda la juventud ha salido. Y toda ella corre; la sangre la impulsa. Todos, van con los ojos muy abiertos y se ve en ellos brillar la vida. Los mozos, sobre todo, tienen un aire saturado de porvenir: están seguros de la existencia. Cada uno, según su condición, sigue su carrera y considera realizado su prosaico sueño. En esto se parecen todos. Yo los tomo por subprefectos según lo importante y grave de su apostura y lo bien enguantados que van. Marchan de dos en dos, muy erguidos, hablan poco, van de prisa, dirígense hacia el viejo Louvre y pronto se internan y desaparecen en la bruma espesa en que brilla confusa y trémula la luz de los reverberos.

Todo aquel gentío va á comer á la orilla derecha.

Yo, yo como en la orilla izquierda, en casa de Carré, adonde van muchos valacos. ¡Conque hasta más ver, río Sena! ¡Buenas noches, señor Charnot! ¡Adiós, señorita Juana!

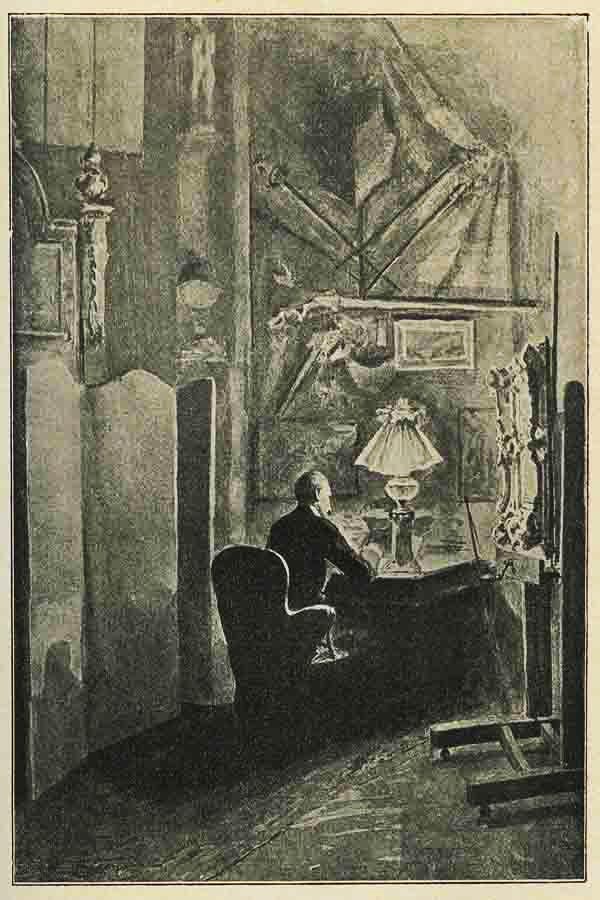

El mismo día á las ocho de la tarde

Heme ya en mi gabinete de trabajo. Hace frío. La señora Menín, que se cuida de mi habitación, ha dejado que se apague el fuego. ¡Calla! También se ha dejado olvidado el plumero sobre el manuscrito de mi tesis. ¿Es un emblema, un presagio del polvo en que yacerá mi obra aún no acabada? ¿Quién es capaz de comprender los caprichos del azar?

¡Son las ocho! El señor Mouillard, terminados sus trabajos judiciales, debe de estar comenzando su partida de whist con los señores Horlet y Hublette, abogados del tribunal de Bourges. Me esperan. Este pensamiento es horroroso. ¡Olvidemos, corazón, olvidemos! ¿Y el señor Charnot? Supongo que seguirá dándole tormento á la espira.

Los hombres graves se divierten, en verdad, con naderías. Quizá sea yo un hombre grave: todo me divierte… A propósito: ¿la señorita Juana es rubia o morena? Veamos; reunamos nuestros recuerdos… Seguramente que es rubia: veo de nuevo, por bajo de la pantalla del quinqué, los dorados reflejos de sus ligeros cabellos que flotan en torno de sus sienes. Por otra parte, tiene esta joven un rostro simpático, no del todo regular, pero sí franco y teñido con el color de las rosas: además tiene la viveza de que carecen tantas mujeres lindas…

De otra cosa se ha olvidado también la señora Menín, y es de cerrar la ventana. Quiere atentar contra mis días. La señora Menín cree en la metempsicosis. Si alguna vez renace, será en el cuerpo de algún estornino…

Acabo de cerrar la ventana: la noche está calmosa: las estrellas siguen veladas y tiritando de frío. El año acaba melancólicamente.

Recuerdo que otra noche semejante, cuando yo estaba en el colegio, me desperté súbitamente: un rayo de luna me había abierto los ojos. Se experimenta siempre una pequeña ansiedad al recobrar los sentidos en plena noche, en medio de este mundo inmóvil que no está hecho para ellos. Vi, ante todo, las dos líneas de camas del dormitorio, huyendo paralelamente según las leyes de la perspectiva, y á mis camaradas, ocultos debajo de sus cobertores y formando, ora masas grises, ora masas blancas, según que sus lechos estaban lejos o cerca de las ventanas; y vi luego la luz humeante del quinqué colocado sobre un pedestal en medio de la sala, y allá, en el fondo, en las profundidades de la sombra, la jaula formada por dos cortinas amarillas, en la que dormía el vigilante. Ningún ruido en torno mío. Todo estaba en reposo. Fuera, mi oído sobrexcitado por la ligera fiebre de la emoción, percibía un cántico extraño, muy dulce y cien veces repetido. Eran notas sueltas, sugestivas, tiernas y ansiosas; por momentos se alejaban, y ya no las oía sino como una débil esfumación del sonido; después volvían á acercarse, pasaban por encima de mi, y se alejaban de nuevo. Aquel luminoso rayo de luna me invitaba á descubrir el misterio. Salté del lecho y, en camisa, me fui á abrir la ventana. Podrían ser las once. El aire punzante de la noche y la luz me envolvieron á la vez y me produjeron una impresión deliciosa. El gran patio estaba desierto con sus álamos despojados de hojas y sus verjas rematadas en puntas de lanza. A trechos se veía brillar la arena. Alcé la vista, y por más que interrogué al profundo azul de los cielos llevándola de una en otra constelación, ni una corchea, ni una semínima se desprendía de ellos. Sin embargo, los gritos proseguían oyéndose, siempre tristes, siempre dulces, disolviéndose en el aire, cántico de un ser invisible que parecía querer algo de mí y que quizá me había despertado. Vínome al pensamiento que aquello era el alma de mi madre que me llamaba; de mi madre, cuya voz era también dulce y extraordinariamente armoniosa.

—Pienso en ti —decía—, pienso en ti: te veo —continuaba diciendo—, te veo: te amo —proseguía—, te amo.

—¡Déjate ver, madre mía —repuse yo—, déjate ver!

Y yo buscaba, con inquietud, investigando los círculos que ella recorría, y, al no descubrir nada, me eché á llorar.

De pronto me sentí brutalmente cogido por una oreja.

—¿Qué haces ahí, miserable arrapiezo? ¿Estás loco? El viento que entra llega hasta mi cama. ¡Quinientos versos!

El vigilante, en calzoncillos y zapatillas, me miraba de un modo terrible.

—Es verdad, caballero; tiene usted mucha razón; ¡pero escuche usted cómo habla! —le dije.

—¿Quién?

—Mi madre.

Me miró fijamente para ver si yo estaba despierto; prestó luego atento oído con la cabeza inclinada y de lado; cerró después la ventana coléricamente, y se alejó encogiéndose de hombros y murmurando:

—Son avefrías que dan vueltas al resplandor de la luna. ¡Quinientos versos!

Y los hice, sí: hice los quinientos versos que me han hecho conocer lo que de extralegal y peligroso tiene el ser soñador; pero que no me han convencido ni me han curado.

Creo, todavía, que existen, esparcidas en la naturaleza, voces que hablan y que pocos entienden, como existen millones de flores que abren sus pétalos lejos de toda mirada humana. ¡Desgraciados de aquéllos que adivinen algo! ¡Volverán invenciblemente á buscar esos manantiales ocultos; esparcirán en ilusiones vagas su fuerza y su juventud, y por la fugitiva impresión que hayan gozado, por la frase incompleta que haya llegado á sus oídos, habrán sacrificado el comercio de los hombres, y hasta su amistad! ¡Sí, desgraciados los escolares que abren su ventana para ver titilar la luna y que no se corrigen! Desde muy temprano se encontrarán aislados en la vida y reducidos á sí mismos, como lo estoy yo esta noche junto á mi chimenea apagada.

Ni un amigo vendrá á llamar á mi puerta, ni uno. Tengo algunos compañeros á los cuales doy aquel título. No nos queremos mal. En caso necesario, me prestarían algún servicio. Nos vemos de tarde en tarde. Pero ¿qué vendrían á hacer aquí? Los soñadores no se confían; se precaven; se remontan á las nubes; la política les fastidia; no les afecta noticia alguna; los dolores que á sí mismos se crean, no tienen otro lenitivo que las alegrías que ellos se inventan: no son naturales más que cuando se encuentran solos, y no hablan bien sino consigo mismos.

Solamente uno me ha perdonado esta extravagancia de espíritu, y ese uno es Silvestre Lamprón. Tiene cerca de veinte años más que yo. Por eso es indulgente. Por otra parte, entre un soñador como yo y un artista como él no media más que el oficio. Él traduce sus sueños: yo disipo los míos; pero ambos soñamos. ¡Querido Lamprón!, ¡buena y valiente naturaleza! Ha resistido á esta condensación moral y física que se apodera de tantos hombres al acercarse al octavo lustro. Al trabajo y á la vida les presenta buena cara. Es alegre; pero tiene la alegría viril de los hombres que unen la resignación á la honradez.

Casi siempre que voy á su casa lo encuentro sentado delante de una pequeña ventana con cristales esmerilados, en un extremo del estudio, inclinado sobre cualquier dibujo. Tengo permiso para entrar allí á toda hora, como él lo tiene para no distraerse. Sin levantar la vista, sin saber á ciencia cierta quién es el que acaba de entrar, dice: «Buenos días,» y continúa trazando líneas en el boceto comenzado. Yo me instalo entonces en el sofá del fondo, cubierto con una funda estropeada, y en tanto que á Lamprón se le ocurra darme audiencia, soy libre para dormir, fumar y ojear los maravillosos cartones apoyados á lo largo en la pared. Hay allí tesoros inestimables, porque Lamprón es un artista de genio, sin otra falta que la de vivir y ser modesto: por eso no le conceden aún más que un buen talento. Ninguno, entre los pintores y los grabadores de fama (es una cosa y otra), ha hecho un aprendizaje más concienzudo, ni ha llevado hasta el grado que él la probidad de su arte. Su dibujo es de una corrección irreprochable; un poco severo quizá, como el de los primitivos. Se adivina, al examinar sus obras, su preferencia por los maestros de la antigüedad, Perugino, Fray Beato, Botticelli, Memling, Holbein, que no son los maestros á la moda, pero que siguen siendo los del vigor de la línea, de la sencillez, de la gracia ingenua y de la emoción verdadera. Ha copiado al óleo, á la aguada, á la pluma o al lápiz casi todos los cuadros de esos pintores en el Louvre, en Alemania, en Holanda, y sobre todo en Italia, en donde ha residido mucho tiempo. Con tales gustos, ha adquirido la costumbre, o más bien, se ha formado el irrevocable propósito de no pintar ni grabar sino retratos o asuntos religiosos; con el horror á los reclamos y á los corrillos, con un ideal arcaico servido por nuevos procedimientos, apenas puede tener un artista semejante otra cosa que la estimación, á veces envidiosa, de las gentes del oficio y de los raros inteligentes que poseen algunos conocimientos en el arte. Deja á otros voluntariamente y con el más absoluto desdén los favores de la multitud, el triunfo dorado de la exportación americana y el derecho de llevar vuelos de encaje. En una palabra; en este tiempo en que el artista se inclina frecuentemente ante un industrial y á veces ante un charlatán, él continúa no siendo más que un artista.

Cuando es rico, lo cual ocurre á veces, no lo es mucho tiempo. Una parte de lo que recibe lo distribuye en limosnas; otra va á parar á las alforjas de los hermanos mendicantes. Todos acuden, con la mano extendida, al ruido del oro apenas contado: cada uno se halla en lo más cruel del infortunio; en vísperas de rodar por la pendiente fatal; irremisiblemente perdido, si la mano misericordiosa de Lamprón no lo socorre; todos se creen salvados si él les facilita los medios para comprar un bloque de mármol, para pagar el modelo o para cenar aquella noche. Y él presta, o dicho de otra manera, él da: son dos palabras sinónimas entre muchas clases de gentes. De todo cuanto ha ganado, no le queda más que la gloria, y de ella no toma sino la menor parte posible, por su humildad, por el retiro en que vive y por no concurrir á ninguna fiesta. Creo que no tendría á menudo con qué vivir, sin su madre á quien mantiene y que le presta el servicio de tener necesidad de algo. La excelente señora Lamprón no teoriza: representa el papel de las presas de musgo que los labradores construyen en primavera en los arroyos de nuestro Berry: el agua pasa por encima, por debajo, las atraviesa á veces; pero siempre queda algo para las grandes sequías.

Yo quiero á mi amigo Lamprón y tengo conciencia de su superioridad. Su energía me rehace; su consejo me anima: él puebla para mí la soledad profunda de la gran ciudad.

¿Iré á verlo? Pasar en vela esta noche es más triste que de costumbre. La muerte del año trae pensamientos tristes: 31 de diciembre, San Silvestre… ¡San Silvestre! ¡Calla, si es su santo! ¡Qué ingrato soy que no he pensado en ello! En seguida: toma tu gabán, tu bastón, tu sombrero, y corre antes que se hayan acostado, porque allí se levantan al amanecer.

El mismo día, á las once de la noche

Cuando entré en el estudio, estaba Lamprón tan embebido en su trabajo, que no me oyó.

La vasta habitación, iluminada solamente en un ángulo, ofrecía un aspecto extraño. En rededor mío, los cuadros colgados á diferentes alturas; los caballetes, en pie á lo largo de las paredes; los ladrillos, llenos de antiguos colgajos acá y allá, sólo ofrecían la tonalidad de la ceniza y del humo, formas vagas que prolongaban y mezclaban sus sombras hasta la mitad del techo: un maniquí vestido, caído contra una puerta, escuchaba el silbido del viento: el hueco inmenso de la vidriera estaba abierto á las sombras de la noche. Nada vivía en aquella parte de la sala; nada brillaba en ella, á no ser algunas chispas sobre el oro de los cuadros y sobre las hojas de dos espadas colgadas en cruz. Únicamente en un rincón, allá en el fondo, á una distancia que exageraban las tinieblas, grababa Lamprón, solo, inmóvil bajo la luz de su lámpara, de espaldas á mí. La luz iluminaba fuertemente su delicada mano, la curva de su cabeza descubierta, ceñida por una aureola, y un retrato (una cabeza de mujer) que estaba copiando. Lo encontré soberbio en tal actitud, y juzgué que aquella escena íntima, por su profundo sentido y por su claroscuro, hubiera tentado doblemente á Rembrandt.

Golpeé en el suelo con el pie.

Lamprón se estremeció y se volvió á medias. Sus ojos se plegaron para investigar en la sombra.

—¡Ah! ¡Eres tú! —dijo.

Y levantándose, se adelantó rápidamente hacia mí como para impedir que me acercase á la mesa.

—¿No quieres que vea? —le pregunté.

Vaciló un instante.

—Después de todo, ¿por qué no?

La plancha de cobre apenas estaba rayada con algunas líneas de puntos.

Mi amigo hizo converger todas las haces luminosas del reflector hacia el modelo.

—¡Admirable cabeza, Lamprón! —dije.

Y en efecto, era adorable aquella cabeza de adolescente italiana, colocada á tres cuartos de luz, pintada á estilo de Leonardo, con líneas suaves y fuertes, con reflejos, con gradaciones de color de una dulzura infinita, teniendo, como los retratos de mujeres del maestro, una mirada hábil que va siempre más allá que la vuestra y á la cual se le interroga en vano. Los cabellos negros con centelleos de oro se modelaban en bandeaux sobre sus sienes. El cuello, un poco largo, surgía de un traje obscuro ampliamente indicado.

—¿No conocía yo esto, Silvestre?

—No, es una antigualla.

—¿Un retrato, sin duda?

—El primero que hice.

—Pues no has hecho otro mejor: el dibujo, el colorido, la vida, todo palpita en él.

—¡A quién se lo dices! Escucha: en las horas de la juventud hay verdaderos momentos de inspiración, momentos en que alguien nos habla al oído y conduce nuestra mano; en que se tiene una ligereza de toque, una inexperiencia atrevida, una audacia fecunda, que no se vuelven á encontrar en el curso de la existencia. ¿Creerás que he tratado diez veces de reproducir eso al agua fuerte y no lo he podido conseguir?

—¿Y por qué lo intentas de nuevo?

—Tienes razón: ¿qué por qué lo intento? Hay en esto algo de locura.

—No volverás á encontrar un modelo parecido, y eso tal vez sea una razón.

—Dices bien que no lo encontraré.

—¿Alguna italiana de alto rango, una princesa quizá?

—Casi, casi.

—¿Qué ha sido de ella?

—Ps…, indudablemente, lo que suele ser de todas las princesas. Fabián, amigo mío; tú que ves aún la vida á través de los cuentos de hadas, debes suponertela dichosa, figurártela rica, muy consentida, muy adulada, hablando con dulzura en la terraza de su villa, entre los altos pinos, mientras que las sombras de la noche envuelven á este bárbaro que del otro lado de los Alpes hizo á los veinte años su retrato y el del último traje que recibió de París, ¿no es verdad?

—Sí; la veo como dices, y la juzgo muy bella todavía.

—Adivinas admirablemente, Fabián. Esa mujer ha muerto, y su belleza ideal ha quedado reducida á algunos huesos blancos encerrados en el fondo de una tumba.

—¡Pobre joven!

Silvestre había tomado, al hablarme, un tono sarcástico que no era en él habitual. Miraba su obra con una emoción tan verdadera y tan triste, que me impresionó. Comprendí que en su vida pasada, de la que yo conocía muy poco, Lamprón ocultaba un dolor que yo había avivado sin querer.

—Amigo mío —le dije—, olvida eso. Vengo á felicitarte en tus días y á darte un abrazo.

—¡Mis días!, es verdad; mi pobre madre me ha felicitado por ellos esta mañana: después me he dedicado á trabajar y lo he olvidado todo. Has hecho bien en venir. Mi querida madre tendría un disgusto si hoy no pasara una pequeña parte de la noche á su lado. Vamos á verla.

—Con mil amores; pero he de advertirte que yo también he tenido un olvido.

—¿Cuál?

—El de traerle flores.

—Las hay, tranquilízate: hay flores del Mediodía, caprichosas, cuantas caben en una canasta, las suficientes para alimentar un enjambre de abejas y para matar á un hombre durante su sueño, á elegir. Es una atención anual de un acreedor desgraciado.

—De un deudor, querrás decir.

—No; he dicho bien: de un acreedor.

Cogió la lámpara. Las sombras, descentradas, corriéronse á lo largo de los muros como arañas gigantescas; las dos espadas relumbraron; la Venus de Milo nos lanzó una mirada altiva; Polimnia apareció y desapareció meditabunda. Al llegar á la puerta, cogí entre mis brazos al vestido maniquí.

—Permítame usted —le dije; y salimos del estudio para entrar en la salita de la señora Lamprón.

Hallábase esta sentada junto á un velador haciendo media, con los pies sobre su estufilla. Al vernos entrar sonrió, alegrando el viejo y arrugado rostro; clavó las agujas en la negra cofia de encaje que llevaba siempre puesta, y las volvió á quitar casi al mismo tiempo.

—Ha sido preciso que viniera usted, señor Mouillard —dijo la anciana—, para que dejase el estudio.

—En un día de San Silvestre, ¡eso es horroroso! El amor al arte ha desnaturalizado á su hijo, señora Lamprón.

Ella lo miró con ternura, en tanto que él, apenas hubo entrado, se inclinó hacia el fuego de la chimenea y sacudió su pipa, semi llena, en los morillos, cosa que no dejaba de hacer nunca al entrar en la habitación de su madre.

—¡Alma mía! —dijo ésta.

Después se dirigió á mí.

—Es usted un buen amigo, señor Fabián. No se ha celebrado aquí un día de San Silvestre sin usted desde que está en París.

—Y sin embargo, esta noche falto, señora, á mis tradiciones: no he traído un ramo; pero Silvestre me ha dicho que acababan ustedes de recibir flores del Mediodía, enviadas por un acreedor desgraciado.

No sé qué efecto le produjeron mis palabras; pero es el caso que ella, que nunca interrumpía su labor para escuchar ni para hablar, colocó la media sobre sus rodillas, y fijando en mí sus ojos llenos de inquietud, me dijo:

—¿Le ha contado?…

Lamprón, que con las piernas extendidas y los pies calzados en sus escarpines de trabajo atizaba el fuego, se volvió.

—No, madre: le he dicho únicamente que hemos recibido una cesta de flores. Ha sido una confidencia pueril; pero ¿qué importa que lo sepa todo? ¿No es bastante amigo nuestro para ello? Tiempo hace que lo sabría si no fuese una crueldad hacer que el peso de la tristeza que pueden sobrellevar dos, recayera en tres.

Nada objetó la anciana, quien volvió de nuevo á su trabajo, pero agitada y pensando en su interior en alguna cosa triste.

Para variar la conversación, les hice el relato de mi doble desventura, en la Biblioteca Nacional y en casa de Charnot. Traté de ser humorístico y creía conseguirlo. La anciana señora sonreía débilmente. Lamprón, sin embargo, continuaba sombrío y moviendo la cabeza con aire impaciente. Yo terminé diciendo:

—Resultado neto: dos enemigos, uno de ellos encantador.

—Los enemigos —dijo Silvestre— son una generación espontánea. No se puede nada contra ellos, y los grandes pesares no vienen de parte suya. Pero desconfía de los enemigos encantadores.

—Juana me detesta: te respondo de ello: ¡si la hubieras visto!

—¿Y tú?

—A mí me es indiferente.

—¿Estás seguro?

Me hizo esta pregunta con gravedad, sin mirarme y dándole vueltas entre sus dedos á un fósforo de cartón.

Me eché á reír.

—Señor misántropo: ¿qué mosca te ha picado hoy? Te aseguro que me es completamente indiferente; pero, aunque así no fuera, ¿qué delito habría en ello?

—¿Delito…?, ninguno; pero á la verdad que me inquietaría por ti; que tendría miedo. Escucha, mi querido amigo: te conozco: has nacido literato, soñador, artista á tu modo; pero no tienes, para engolfarte en la formidable aventura de un amor cualquiera, ni el talento de seguirla, ni sangre fría, ni resolución: te dejas llevar de las impresiones: ellas te abaten o te engrandecen: ¡no eres más que un niño!

—No me pesa; ¿y qué más?

—¿Qué más? —dijo levantándose y con una animación extraordinaria—. Conocí en otro tiempo á una que se parecía á ti, y cuyo primer cariño, inconsiderado, pero profundo, como sería el tuyo, hizo pedazos para siempre su corazón. Porque el corazón se rompe, querido amigo, y es una porcelana que no admite composturas, que no se suelda jamás.

Su madre le interrumpió diciéndole en tono de reconvención:

—Ten en cuenta que Fabián ha venido á felicitarte, hijo mío.

—Pues hoy es un día tan bueno como otro cualquiera para recibir un consejo, madre. Además, ¿no se trata de un amigo mío? La historia no es larga, pero sí instructiva, Fabián, y voy á referírtela compendiosamente. Mi amigo era muy joven y muy entusiasta. Recorría los museos de Italia pincel en mano y llevando en su alma la canción no interrumpida de su esplendorosa juventud. Ninguna desilusión, ningún desengaño sufridos. Acomodaba el porvenir á la fantasía de sus sueños. Apenas si descendía á la tierra desde las altas regiones en donde tantas obras maestras, sin cesar renovadas, mantenían su espíritu. Admiraba, copiaba, se impregnaba de la belleza luminosa de los paisajes y de las pinturas de Italia. Pero un día, sin reflexionar, sin saber, sin prever nada, cometió la imprudencia de amar á una joven noble, cuyo retrato pintaba, de decírselo y de hacerse amar por ella. Creyó entonces, en la sencillez estúpida de sus juveniles años, que el arte acorta las distancias y que el amor las borra. Nunca se ha dicho mayor ni más amarga necedad, amigo Fabián. Por más que vio, por más que trató de luchar contra la oposición de los padres, contra él, hasta contra ella, fue impotente para todo, vencido en todo… Y el fin… ¿Quieres conocer el fin? La joven arrancada de allí, llevada lejos y muerta al poco tiempo; él caído desde lo alto de sus sueños, herido de muerte, fugitivo también y tan débil aún contra aquel dolor, á pesar de los años transcurridos, que no puede pensar en él sin derramar lágrimas.

Lamprón lloraba al decir esto, ¡él, que tanta fortaleza demostraba habitualmente! Sus lágrimas rodaban por su barba rubia algo encanecida en el centro. Y al propio tiempo noté que la señora Lamprón había inclinado la cabeza mucho, pero mucho, sobre la media que estaba haciendo. Silvestre continuó:

—He conservado el retrato, ése que tú has visto, Fabián. Quisieran tenerlo ellos. Son ahora dos pobres viejos. Todos los años me piden esa reliquia de nuestros comunes dolores: todos los años me envían por esta época una canasta de flores blancas, de lilas sobre todo, que es la flor de la muerta, y esas flores quieren decir: «Cédanos usted lo que resta de ella, la obra maestra que la juventud de usted y la suya formaron de concierto». Pero yo soy egoísta, Fabián, yo soy avaro, como ellos, de todos los dolores que ese retrato me produce, y me niego… Diga usted, madre: ¿dónde están las flores? He prometido á Fabián enseñárselas.

Pero su anciana madre no podía responder. Habiendo llorado, sin duda, demasiado aquella desgracia para que no se hubiera agotado ya el raudal de sus lágrimas, observaba con inquieta compasión á su hijo, que buscaba, del lado de la ventana, por entre las sillas y las butacas, oprimidas entre sí en aquel lugar de la pequeña habitación.

Silvestre cogió y trajo una caja de madera blanca.

—¡Aquí tienes —dijo— la canastilla de bodas!

Y la vació sobre la mesa.

Violetas de Parma, lilas, camelias blancas y verde musgo rodaron sobre ella y la cubrieron, ligeramente marchitas, esparciendo un olor suave en el que parecían flotar no sé qué efluvios de muerte y de corrupción. Una violeta cayó sobre mis rodillas, y la cogí.

Silvestre contempló un instante aquellas grapadas de flores amontonadas, desbordándose de la mesa.

—No quiero guardarlas —dijo—, me sobra con mis recuerdos. ¡Ah, malditas flores!

Y las reunió en un brazado y las arrojó al fuego de la chimenea. Las flores se retorcieron, crepitaron, y luego, inertes, descoloridas, se fundieron y se disiparon en humo.

—Ahora, me vuelvo al agua fuerte. Hasta la vista, Fabián: hasta mañana, madre.

Después abandonó la sala sin volver la cabeza, y entró en su estudio.

Quise seguirlo y volverlo á traer; pero la señora Lamprón me lo impidió.

—Yo iré —dijo—, pero más tarde mucho más tarde.

Permanecimos silenciosos algún tiempo.

Cuando me vio algo repuesto de mi extrañeza y de mi emoción, me dijo:

—Nunca lo había usted visto así; pero yo, yo lo he visto con frecuencia. ¡Es tan cruel esto! He conocido, casi tan pronto como él, á la mujer que amaba, porque nunca me ha ocultado nada. Ahora puede usted juzgar, pues conoce su retrato, que era lo suficientemente hermosa para cautivar á un artista como Silvestre. Comprendí desde luego que mi hijo iba á pasar por una ruda prueba y que yo sería impotente para evitarlo. Ellos eran grandes señores, y nosotros no, como usted sabe.

—¿Se negaron al casamiento?

—No: Silvestre nada pidió y ellos no tuvieron, por lo tanto, nada que negarle. No, caballero: yo fui quien le dije: «Silvestre, lo que deseas, no lo alcanzarás nunca». Y él me creyó sin quererme creer. Entonces fue ella la que habló á sus padres; pero en nombre suyo… Sus padres se la llevaron y todo concluyó.

—¿No la volvió á ver más?

—Nunca: tampoco él lo hubiera querido, y después, que ella vivió poco tiempo. En cuanto á mí, he vuelto dos años después, cuando ellos me hicieron venir para comprar el cuadro. Aún estábamos en Italia. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Temía sus reconvenciones y no me juzgaba lo suficientemente dueña de mí misma. Pero no; ellos sufrían por su hija como yo por mi hijo, y el dolor nos acercó. Nos hemos perdonado mutuamente nuestros pesares. Sin embargo, no cedí el retrato: Silvestre lo tenía en mucho. Se ha empeñado en conservarlo, en contemplarlo, en abrir diariamente su herida… ¡Pobre muchacho! Olvide usted todo esto, señor Fabián; nada puede hacer usted en obsequio nuestro. Sea usted de su edad, y háblenos, como antes, del señor Charnot y de la señorita Juana.

¡Pobre y excelente señora Lamprón! He tratado de consolarla; pero como no he conocido á mi madre, no he tenido habilidad para ello. A pesar de todo, me ha dado las gracias y me ha asegurado que mis palabras le han hecho mucho bien.

1.º de enero de 1885

¡Primero de enero! Cuando uno no es tío ni siquiera ahijado, cuando no pertenece á ninguna administración y frecuenta poco la sociedad, el número de visitas de primero de año es bien reducido. Haré cinco o seis después de mediodía; no seré recibido en parte alguna…, y he aquí mis aguinaldos.

No, me engaño: he tenido aguinaldos… que dar, porque mi portera acaba de subir sonriendo y me ha dicho:

—Señor Mouillard: le deseo á usted buen año, buena salud, y el paraíso al fin de sus días.

Acababa de decir lo mismo á los vecinos del primero, del segundo y del tercer piso. Le contesté, como ellos le han contestado, deslizando en su mano, con un «Muchas gracias» de que ella se cuida poco, una monedita amarilla que la hizo sonreír. Luego una reverencia, y mutis.

Su sonrisa es anual y no se reproduce en ninguna otra época: es una renta en un solo plazo. Con una lágrima el día de difuntos cuando regresa del cementerio después de colocar un ramo de crisantemas en la tumba de su hija, es la única nota de sensibilidad, el único simulacro de emoción tierna que he sorprendido en ella. De 2 de noviembre, á 2 de noviembre es un ser humano colgado de un cordón, un semblante inmutablemente indigesto, y un lenguaje monosilábico, en el que la propiedad no reina sino por intermitencias.

Esta mañana, contra su costumbre, me ha subido el correo: dos cartas, la una de mi tío Mouillard, contestación, y la otra…, no sé de quién. Abramos desde luego la otra. Gran sobre; dirección mal escrita; sello, del correo interior. ¡Calla! Dentro, un segundo sobre más pequeño, y en él:

Antonio y María Plumet

Hace diez meses que la pequeña señora Plumet, que entonces no era más que señorita, se hallaba muy disgustada. Me acuerdo de nuestro primer encuentro á la extremidad de las calles del 4 de septiembre y de Richelieu, en un día de marzo. Yo iba de prisa con mi cartera debajo del brazo hacia el bufete de que era primer pasante. De pronto, una ardilla bajo la forma de una obrera modista coloca, interceptando precisamente mi camino, su gran caja de madera cubierta de tela encerada. A punto estuve de tropezar con el obstáculo, e iba á evitarlo, cuando aquella joven menudita, sofocada de tanto correr y sofocada por dirigirse á mí, me dijo:

—Perdone usted, caballero: ¿es usted abogado?

—Todavía no, señorita.

—Pero ¿conocerá usted á algunos que lo sean?

—Sin duda, y en primer término, á mi principal el señor Boule. Si quiere usted seguirme, vive ahí cerca.

—Tengo mucha prisa; pero aún tengo tiempo: le doy las gracias, caballero.

Y heme aquí escoltado por una modista portadora de una caja de trapos. Recuerdo que yo iba un poco delante de ella por el temor de que otro pasante de mi bufete me encontrase con aquella compañía, lo cual hubiera sido un perjuicio para mi reputación.

Llegamos: segunda colocación de la caja en el suelo. La modistilla me dice que es prometida del señor Plumet, constructor de marcos para cuadros. Me explica perfectamente su asunto: después de diez años de trabajo, tiene sus economías, como es natural; es inteligente, pero crédula; le ha prestado todos sus ahorros á un primo ebanista que deseaba establecerse, y ahora el primo no quiere restituir el préstamo: la dote está en peligro y el matrimonio en suspenso.

—No pase usted cuidado, señorita: vamos á requerir y luego á embargar á ese pícaro ebanista: no lo dejaremos hasta que haya restituido, y será usted la señora Plumet.

Le cumplimos la palabra: antes de dos meses, y gracias á mis cuidados, se había salvado la dote, habían corrido las amonestaciones y la pequeña modista se presentaba en el bufete con el señor Plumet, más cortado aún que ella.

—Oye, Antonio; aquí tienes al señor Mouillard que se ha ocupado de nuestro asunto. ¡Cuántas gracias le doy á usted por ello, señor Mouillard! Se ha portado usted en toda regla. ¿Qué le debo por su trabajo?

—Pídale usted al jefe la cuenta de los honorarios, señorita.

—Sí, pero en cuanto á usted, ¿qué es lo que yo puedo hacer?

Todo el personal, desde el recadero hasta el pasante, primer subordinado mío, tenían fijos sus ojos en mí. Fui digno y adopté el continente de mi tío para decir:

—Sea usted dichosa, señorita, y acuérdese de mí.

Estuvimos riéndonos de esto ocho días.

Ella ha hecho algo mejor: al cabo de ocho meses se ha acordado; pero no ha consignado su dirección, y lo siento. Hubiera tenido gusto en volverlos á ver á los dos. Estos recién casados son como los pájaros: se les oye cantar, pero no sabe uno dónde tienen el nido.

Ahora, con usted, querido tío.

He aquí esta carta indefectible, prevista como la vuelta de los cometas, pero menos rebelde al análisis que la substancia feroz de que estos están formados. Le escribo á usted todos los años el 28 de diciembre, y usted me contesta el 31 para que yo reciba la respuesta el 1.º de enero por la mañana. Es usted puntual, querido tío; es usted hasta atento, porque no carece de bondad tal exactitud. Pero no sé por qué sus cartas me dejan frío. Es su cabeza la que busca y encuentra las diez y ocho á veinticinco líneas de que consta cada una. ¿Por qué no me habla usted de mis padres, á quienes conoció, de su vida cotidiana, de la fábrica de que es tesorero, de Magdalena su vieja niñera que me meció de niño en la cuna, del angora casi tan viejo como ella, del gran jardín tan fresco y tan coquetón, cuyos árboles recorta usted mismo con tanto arte y que florece con tanto amor? ¡Me sería tan agradable, querido tío, ser algo de su familia!

En fin, veamos lo que escribe:

«Bourges, 31 de diciembre de 1884

»Mi querido sobrino: Yo no veo renovarse los años en igual forma que tú. Para mí empiezan en julio, y, por lo tanto, la llegada del 31 de diciembre la veo con la misma indiferencia que la de otro día cualquiera de este mes: tus palabras sentidas me denuncian al soñador.

»Y sin embargo, convendría que entrases en la vida práctica. Perteneces á una familia en que no se desvaría. Tres personas de ella, puedo asegurártelo, han honrado en Bourges la profesión de la abogacía. Tú serás la cuarta.

»Tan pronto como obtengas el doctorado, que supongo será en breve, te espero al siguiente día o al otro á más tardar, y te coloco bajo mi dirección.

»El estudio no rebaja, te respondo de ello. A pesar de mi edad, tengo aún buen ojo y buen diente: esto es lo principal en procedimientos jurídicos. Todo lo encontrarás en buen estado y en buen orden.

»Te agradezco el saludo y te lo devuelvo.

»Tu tío, que te quiere,

Bruto Mouillard,

Abogado licenciado cerca del tribunal civil

»P. S. Ha venido á verme la familia Lorinet. La señorita Berta es una linda muchacha. Acaban de heredar 751 351 francos.

»Yo he sido quien ha intervenido en un incidente relativo á esa herencia».

Sí, tío mío; da usted razón á la fórmula «por el presente y por el futuro». En el futuro tiene usted la bondad de contar con un enlace entre la señorita Berta Lorinet, sin profesión, y el señor Fabián Mouillard, abogado. Fabián Mouillard, abogado, quizá me resigne á serlo; Fabián Mouillard esposo Lorinet, jamás. Suelen pagarse muy caras las grandes dotes, tío mío. La señorita Berta tiene medio pie más que yo, que soy de mediana estatura.

Además aseguran que no tiene el talento en relación con su talla. La he visto de diez y siete años, en traje corto azul chillón, muy flaca entonces, con su finchado hermano en traje de liceísta, saliendo por vez primera solos, bermejos ambos, muy juntos, resbalando en el empedrado de Bourges. No hablemos más: ella tendrá siempre para mí aquel aire, aquel vestido y aquella torpeza. Los recuerdos tienen algo de la fotografía instantánea; tengo desde entonces un clisé poco favorable para vuestros proyectos.

3 de marzo

Pasan los días. Engruesa mi tesis. El Latino Juniano se desprende de las nieblas del Tíber.

Ha sido necesario volver á la Biblioteca Nacional. Los primeros días sentí emoción. Me parecía que el ujier estaba más frío y que los conservadores no separaban los ojos de mí, como si se tratase de un vigilado por la alta policía. Creí prudente cambiar de sitio. Ahora escribo mis peticiones en el pupitre de la izquierda y me siento en un sillón, á la izquierda también.

El señor Charnot permanece fielmente en su puesto bajo el tintero de la derecha.

Lo he observado. Llega ordinariamente de los primeros, ágil, saltando un poco. Sus cabellos, un tanto largos, hállanse partidos cuidadosamente por la mitad de la cabeza, y su barba está siempre afeitada. La costumbre que tiene de atestar de puñados de notas los bolsillos de su levita, la hincha por arriba y la curva en forma de canastillo. Lee pausadamente (con anteojos montados en un armazón de oro muy fino) pocos libros, pero todos ellos forrados en piel, lo que les da carácter de antiguos. En su modo de volver las hojas hay algo de litúrgico. Los empleados parece que le quieren. Algunos conservadores le veneran. Tiene buenas formas para con todo el mundo. En cuanto á mí, me evita. Yo lo encuentro, sin embargo, unas veces en el vestuario, y otras, con más frecuencia, en la calle de Richelieu, dirigiéndose hacia el Sena. Se detiene y yo me detengo también cerca de la fuente Moliére para comprar castañas. Tenemos esta común pasión. Él compra por valor de dos sueldos, y yo por valor de uno, y de esta suerte queda salvada la jerarquía.

Si llega después que yo, dejo que le sirvan á él primero: si él se me adelanta, espero mi vez con una paciencia que hace traición al respeto. Él nunca ha demostrado percatarse de ello. Algunas veces he creído sorprender en la comisura de sus labios una sonrisa y en el rabillo de sus ojos una mirada á hurtadillas; ¡pero estos viejos sabios tienen la sonrisa tan ligera!

Él debe sospechar que yo lo busco. Es un hecho incontestable: yo acecho la ocasión de reparar la tontería que hice y de aparecer á sus ojos en un sentido menos desfavorable que en aquella visita desastrosa.

Y la razón que me impulsa á ello es ella.

Desde que el señor Mouillard me ha amenazado con la señorita Berta de Lorinet, la graciosa silueta de Juana se destaca ante mí con una persistencia á la que no encuentro nada de enfadosa.

No es esto que yo la ame, no: hasta ese punto no llega mi cariño. Tengo que dejarla y dejar para siempre á París dentro de algunos meses. No; todo mi deseo se reduce á verla en la calle, en el teatro, en cualquier parte; á demostrarle con mi actitud y, si puede ser, con mis palabras, que yo lamento lo pasado y que imploro perdón. Entonces, basta de abismo entre ambos: la encontraré sin cortedad; podré evocar su imagen para combatir la de la señorita Lorinet sin que aquella mueca imperiosa me haga recordar ya mis torpezas. Ella simbolizará para mí la gracia parisiense unida á la piedad filial, y la llevaré á provincias como el perfume de una flor rara á la cual uno se ha acercado, y si alguna vez canto «¡Oh himeneo, oh himeneo!,» será para cualquiera otra que me la recuerde…

Me parece que mis sentimientos no rebasan de este límite. Sin embargo, no estoy absolutamente seguro de ello: pongo en mis pesquisas un celo y una constancia que me admiran, y el desagrado que sigue á mis gestiones infructuosas es algo más vivo de lo que permite la fría razón.

Analicemos un poco: hagamos el balance de mis cuentas.

Una tarde del mes de enero he zanqueado ocho veces seguidas la calle de la Universidad desde el número 1 al 107 y desde el número 107 al número 1. Juana no salió, á pesar de ser aquel uno de los días más límpidos y hermosos de este invierno.

El 19 del mismo mes he asistido á la representación de Andrómaca, por más que los clásicos, á los cuales tengo en mucho, no sean los que más me cautiven. El 27 renové la tentativa. Ni la primera ni la segunda noche he visto al señor Charnot.

Y, sin embargo, si el Instituto no encauza la teoría de sus vírgenes hacia el aplauso de Andrómaca, ¿hacia dónde las encamina?

Quizá á ninguna parte.

Cuantas veces atravieso las Tullerías, recorro con la vista los grupos esparcidos por entre los vendedores de castañas. Veo niños que juegan y que se caen; niñeras que los dejan caídos en el suelo: mamás que los levantan; una multitud que circula en diferentes sentidos. Pero no veo á Juana.

En fin, anteayer me he pasado cinco horas en el Bon Marché.

Era día de exposición primavera], una de las solemnidades del año, y yo suponía, no sin apariencias de razón, que una parisiense joven y linda no podía faltar á ella. Cuando yo llegué, á eso de la una, la multitud llenaba ya el inmenso bazar. No es fácil resistir á ciertas corrientes que rinden tributo á los resplandores privilegiados de la nueva estación. Indiferente como un alga en medio de aquel mar, obedecí á la primera que me arrastró, y fui llevado hasta las canastillas.

Allí me abandonó entre aquellas vendedorcitas que se reían del estudiante náufrago entre los objetos de la primera edad. Me encontré en situación embarazosa, y confiándome en la fortuna de una inglesa que manejaba los codos con una valentía enteramente británica, di la vuelta á veinte mostradores. En fin, cansado, aturdido, lleno de polvo como después de una larga caminata al sol, me refugié en la sala de lectura.

¡Pobre tonto! —me dije—, aún es demasiado temprano: has debido pensarlo. Vendrá con su padre; pero no antes de que se haya cerrado la Biblioteca Nacional. Admitiendo que tomen el ómnibus, llegarán aquí á las cuatro y media; pero no antes.

Preciso era ocupar el tiempo, bastante largo, que me separaba de aquel feliz instante. Escribí una carta á mi tío Mouillard. Sólo en escribir el sobre invertí siete minutos. No había escrito nunca tan bien desde la edad de nueve años. Tan pronto como la hube cerrado, busqué un periódico. Todos estaban en manos de los concurrentes. Lo único que estaba libre era el Bottín: lo tomé y lo abrí por la letra ch. Pude convencerme de que hay en París muchos Charnot, sin contar el mío. Charnot, droguero; Charnot, tapicero; Charnot, hernista; le adjudiqué toda una familia al miembro del Instituto, eligiendo, como es natural, las personas de su nombre que me parecieron más dignas de semejante parentesco. No recuerdo sino muy vagamente el tiempo que siguió luego: de lo que sí me acuerdo es de haber recibido por dos veces la impresión de que una persona indiscreta se inclinaba por encima de mis hombros. A la tercera vez salí de mi abstracción.

—Caballero —me dijo un empleado, con la mayor política—, hace tres cuartos de hora que esperan el Bottín. ¿Quiere usted tener la bondad de pasarlo al señor si ha terminado con él?

Eran las seis menos cuarto. Todavía esperé un poco y luego me fui, habiendo perdido el día.