Un pecado que no es suyo: la tragedia de Uganda del Norte

En Buganda la presencia británica había sido ampliamente aceptada desde 1892, cuando Frederick derrotó a Mwanga y a la Fransa. El apoyo de hombres como Apolo Kagwa —el katikiro, o primer ministro, protestante que no tardaría en ser recompensado con el título de caballero— y Stanislas Mugwanya supuso un contrapeso efectivo al aún voluble Kabaka Mwanga. A mediados de la década de 1890 comenzó a funcionar un nuevo lukiko, o consejo del kabaka, en el que los protestantes, los católicos y los musulmanes baganda estaban representados por jefes tradicionales. El reino de Buganda debía constituir el núcleo del nuevo protectorado de Uganda, y las instituciones de Buganda fueron elegidas por los británicos como modelo para otros reinos y territorios. De hecho, la cooperación de la Buganda «civilizada» permitió a Gran Bretaña gobernar las extensas y salvajes tierras periféricas del protectorado. Pero ¿qué tamaño debía tener Uganda y dónde debía trazarse su frontera septentrional?

Los británicos plantaron las semillas de la futura tragedia cuando engrandecieron Uganda para incluir no sólo a los enemigos de Buganda, como Bunyoro, sino también a grupos étnicos del norte de las cataratas Karuma y del lago Kyoga que vivían en un territorio cuyos primeros visitantes europeos habían sido Speke y Grant y donde Baker había establecido un control temporal. Independientemente de la conveniencia o no de unir Bunyoro a Uganda, lo cierto es que a comienzos de 1894 el coronel Henry Colvile, máxima autoridad militar del protectorado, quiso encargarse personalmente del asunto y, sin pensar en las posibles consecuencias, decidió que Kabarega, el omukama de Bunyoro, no aceptaría nunca la dominación británica hasta que su ejército fuera derrotado. Su dictamen se basaba en parte en la opinión, tan negativa como la que se había hecho Baker de Kabarega, pero también en la costumbre de Bunyoro de dar asilo a musulmanes yihadistas y a todo aquel que se opusiera al dominio británico. Colvile atacó con cuatrocientos cincuenta soldados sudaneses y veinte mil lanceros y fusileros baganda, que se revelarían unos aliados realmente entusiastas. Kabarega se retiró al norte, no sin antes prender fuego a su capital, y al final fue expulsado de su país, viéndose obligado a refugiarse en el de los acholi.

La situación se complicó cuando Kabaka Mwanga se sublevó contra las restricciones impuestas a su poder y se alió con Kabarega. Los dos reyes acabaron siendo derrotados y capturados en 1898, y desterrados a las Seychelles. Mwanga se había rebelado después de firmar dos tratados, pero Kabarega no había llegado a ningún acuerdo, y su exilio hasta 1923 fue un castigo totalmente injusto para alguien que había defendido con éxito su país de la amenaza de Emin Pachá y se había limitado simplemente a hacer lo mismo ante la llegada de Colvile. Sin embargo, Kabarega era muy odiado por sus vecinos, y varios años antes de su captura había invadido el reino de Toro, haciendo prisioneros a miles de hombres, mujeres y niños tras asesinar a los dos jóvenes príncipes que ocupaban los primeros puestos en la línea sucesoria. Mwanga moriría en el exilio en 1903, y a Kabarega sólo se le permitiría volver a su país al cabo de veinte años. Murió en Jinja, Buganda, antes de llegar a su reino al que durante tanto tiempo había anhelado regresar. Uno de los poquísimos actos encomiables de Idi Amin fue rebautizar las cataratas Murchison con el nombre de cataratas Kabarega.

En 1898 la administración británica no se extendía hasta más allá de los cuatro reinos meridionales y Busoga. Evidentemente, habría podido formar una nación-estado relativamente cohesionada. Por desgracia, las cosas no quedarían así. En 1899, sir Harry Johnston, el flamante comisario especial para Uganda, declaró oficialmente que la frontera septentrional del protectorado debía fijarse en los 5.º latitud norte, una línea que incluía buena parte de la mitad sur de la Ecuatoria de Baker. El gobernador del protectorado de Uganda, sir Hesketh Bell, creía firmemente en la necesidad de utilizar a los jefes y reyes locales existentes en la región para implementar la dominación británica, de modo que se opuso al plan de Johnston, aduciendo que semejante ampliación territorial suponía la inclusión dentro de las fronteras del protectorado ugandés de tribus que no tenían «ni sultanes ni reyes», como ya había informado Speke treinta años antes. Bell estaba convencido de que la ausencia de reinos africanos importantes iba a hacer ingobernable el norte, pues cualquier forma de «administración indirecta» funcionaba mal si no había jefes nativos prestigiosos con los que poder colaborar. En 1920 seguiría habiendo sólo cincuenta y nueve administradores británicos para todo el país.

Sir Hesketh sabía también que tribus como la de los acholi y la de los langi tenían muy poco en común con el pueblo de Buganda, con sus vestidos de tela de corteza, con su artesanía del hierro, con la elaborada construcción de sus casas y con una monarquía de cuatro siglos de antigüedad. Los acholi, que iban casi desnudos, pertenecían culturalmente a las etnias nilóticas centrosudanesas y orientales de la región fronteriza del norte, y no a las bantúes, mucho más sofisticadas, asentadas alrededor del lago Victoria. Además de ser perfectamente consciente de los peligros que suponía administrar la región del norte, Bell también sabía que durante décadas los cazadores de elefantes etíopes y los traficantes de esclavos y de marfil habían vendido fusiles a los acholi y a los langi. Estas armas estaban siendo utilizadas en aquellos momentos en feudos locales, y temía que pudieran expandirse hacia el sur si nadie lo impedía. Sir Hesketh se jubiló antes de decidir cómo convenía actuar, pero en 1911, el nuevo gobernador, sir Frederick Jackson, llegó a la conclusión de que si no se hacía inmediatamente con el control de aquella anárquica región, probablemente luego sería demasiado tarde.

El plan británico consistía en introducir una administración similar a la de Buganda en todos los territorios del norte, creando en cada uno de los «territorios tribales» un «consejo nativo central» formado por los jefes y caudillos más prominentes, y presidido por el comisario de distrito. Por debajo de dicho consejo estarían otros jefes locales, en su mayoría traídos de Buganda y nombrados por los británicos.

Los langi, los acholi, los madi y los karamajong tenían mucho en común, tanto desde el punto de vista cultural como lingüístico. También compartían un estilo de gobierno bastante informal basado en el consenso de muchos pequeños jefes y ancianos. Sin embargo, la imposición de un gobierno centralizado a cada una de las tribus fomentaría inevitablemente, una vez llevada a cabo, la idea de una identidad independiente basada en conceptos étnicos. Este hecho no contribuiría al buen desarrollo de Uganda como nación-estado unificada. Los misioneros también favorecieron el orgullo de las distintas tribus, desarrollando la escritura de sus lenguas vernáculas y compilando los relatos de su historia. En realidad, el reforzamiento de la consciencia tribal beneficiaba al poder colonial, pues, como los diferentes grupos étnicos se veían distintos unos de otros, era menos probable que llegaran a hacer causa común contra sus dominadores.

En los años setenta y ochenta del pasado siglo, varios antropólogos e historiadores insistían en que numerosas «tribus» habían existido en realidad sólo porque a las autoridades coloniales les había convenido consolidar una serie de pequeños grupos étnicos, a menudo poco definidos, para poder crear unas unidades administrativas más grandes y cohesionadas. Pero más tarde se consideró que pensar que los europeos habían «inventado» tribus nuevas y sus tradiciones era despreciar a los africanos, que, sin duda, nunca habrían sido tan ingenuos y simples como para aceptar la imposición de una identidad inventada. En el contexto del norte de Uganda, aunque los administradores y los misioneros británicos probablemente hicieran sentir a los acholi distintos de los langi o los madi, es evidente que estos nativos siguieron sintiéndose culturalmente mucho más próximos a sus vecinos que a los bantúes del sur de Uganda.

Los británicos veían en los altos y robustos habitantes del norte a unos reclutas en potencia para el ejército y la policía de Uganda, o a una mano de obra emigrante que podía ser utilizada en una región más desarrollada como la del sur; y debido a la tendencia de la administración a reclutar hombres acholi para el ejército, en lugar de individuos de todas las demás tribus, los lazos de los acholi con la institución militar fueron fortaleciéndose con el paso de los años. De hecho, en la década de 1960, poco antes de la llegada de la independencia, los acholi constituían el grupo más numeroso del ejército ugandés. Por otro lado, como tenían buenas razones para envidiar el trato de favor que recibían los baganda, podía y debía haberse previsto que crear un ejército de hombres acholi era como preparar una bomba de relojería que estallaría en un futuro no muy lejano. En este sentido, la desastrosa decisión de incluir el sur de Ecuatoria en Uganda no hizo sino empeorar muchísimo las cosas.

Tras prestar su apoyo a los ingleses desde los primeros días del protectorado y ser debidamente recompensados por su lealtad, los baganda y su kabaka educado en Cambridge veían la independencia de los británicos con evidente preocupación. Aunque eran los pobladores del reino o territorio más grande de la nación-estado, representaban únicamente una quinta parte de la población total de Uganda. De modo que sólo podían esperar gobernar en alianza con otro(s) grupo(s). En 1960, el liderazgo de Milton Obote en el Congreso Nacional de Uganda (CNU) parecía que podía llevarlo a la presidencia del país. Como era hijo de un jefe de los langi del norte, contaba con el apoyo de todos los habitantes de esa zona, incluidos los acholi, cuya presencia en el ejército era abrumadora. También podía esperar la mayoría de los votos de los enemigos tradicionales de los baganda, como, por ejemplo, los nyoro (el pueblo de Bunyoro). Pero esta situación no presagiaba nada bueno. No obstante, tras obtener la independencia en 1962, Uganda vivió cuatro años de paz y prosperidad.

Como Uganda no era una colonia, sino un protectorado, la mayor parte de las tierras era propiedad de africanos. En 1931 sólo había trescientos ochenta y cinco europeos empleados en empresas privadas, y apenas dos mil británicos trabajando para el gobierno, unas cifras que cambiarían muy poco en el futuro. Todas estas circunstancias minimizaban la posibilidad de que, una vez obtenida la independencia, estallara entre blancos y negros un conflicto similar al que vivirían Kenia o Rhodesia, con su numerosa población de colonos blancos. Además, en 1962 la economía de Uganda era sólida, gracias a la expansión que experimentaban las exportaciones de té, café y algodón. Sin embargo, a pesar de esta prosperidad, la lucha por el poder entre todos los grupos africanos que formaban el país parecía un hecho prácticamente seguro.

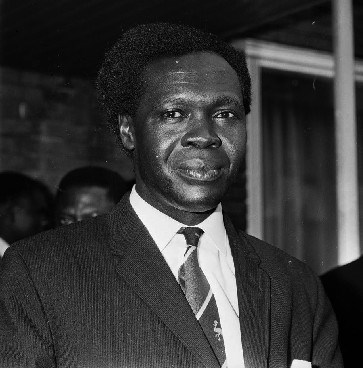

Milton Obote.

En virtud de la Constitución, Buganda tenía estatus federal y se le permitía conservar su propio Parlamento y sus propias costumbres, pero no ser autónoma. Se suponía que el gobierno nacional debía administrar todo el país. En las elecciones celebradas antes de la independencia, el izquierdista Milton Obote sólo pudo alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional tras recibir el apoyo del partido político del kabaka, por lo que se vio obligado a cooperar con Su Alteza sir Frederick Edward Mutesa II, trigésimo quinto kabaka de Buganda. Obote también tuvo que hacer de tripas corazón y aprobar en 1963 el nombramiento de Mutesa como jefe del estado.

Sin embargo, Obote estaba decidido a instaurar un gobierno de un solo partido, y en 1966 dio un paso de gigante en este sentido cuando mandó detener a cinco ministros baganda, disolvió el Parlamento e impuso una nueva Constitución, que negaba a cualquier reino el derecho de disponer de un parlamento propio. Todos estos acontecimientos tuvieron lugar poco antes de que se abriera una investigación parlamentaria para dilucidar si era cierta la acusación de que Obote y su nuevo comandante del ejército, el coronel Idi Amin, habían pasado de contrabando lingotes de oro de la República del Congo para convertirlos en dinero en efectivo en Uganda y luego utilizar este capital para sufragar un golpe de estado en la provincia oriental del Congo contra el gobierno que habían respaldado los americanos. En realidad, buena parte de ese dinero se quedaría en las cuentas bancarias de Amin.

El kabaka protestó por las detenciones y trató de negociar con Obote, en espera de un proceso judicial. Obote, que no tenía tiempo para juicios, envió simplemente a Amin a arrasar el palacio real del monte Mengo. Con un ejército integrado mayoritariamente por hombres del norte, no es de extrañar que las tropas obedecieran a pies juntillas la orden de atacar a los privilegiados habitantes del sur. En el asalto varios centenares de baganda fueron asesinados, pero Mutesa II se salvó de una ejecución sumaria tras trepar por un muro trasero, saltar a la calle y detener un taxi que por casualidad pasaba por allí. Este hecho providencial le permitió huir a Gran Bretaña vía Burundi.

Aunque la dominación británica había dependido siempre de la colaboración activa de Buganda, Westminster no proporcionó ninguna ayuda financiera cuando el kabaka, desterrado, llegó a Londres. Por suerte para el «rey Freddie» (como lo llamaría siempre la prensa británica), tras su paso por el Magdalene College de Cambridge había prestado durante varios años sus servicios como oficial en la Guardia de Granaderos, entablando una estrecha amistad con un compañero, el comandante Richard Carr-Gomm. Carr-Gomm había dejado posteriormente el ejército para fundar con su considerable fortuna una casa de caridad y ayudar a los sin techo y a los marginados del East End de la capital. Proporcionó al kabaka un apartamento de dos habitaciones en Bermondsey sin cobrarle alquiler. En él Mutesa II pasaría los tres últimos años de su existencia. Al contrario de lo que afirmaría en numerosas ocasiones la prensa, no ocupó una vivienda del estado, pero sí un piso igualmente pequeño, en el que su guardaespaldas, el comandante Katende, su ayudante de campo, George Maaolo, y un estudiante que lo admiraba, Ignatius Iga, compartían una habitación para que el kabaka pudiera disfrutar de la otra. Allí lo visitarían a menudo el antiguo fiscal general de Buganda, Frederick Mpanga, y el antiguo jefe de la administración pública de Buganda, C. M. S. Mukasa, así como su hija, Sarah Kagere, y su hermano, el príncipe Harry Kimera.

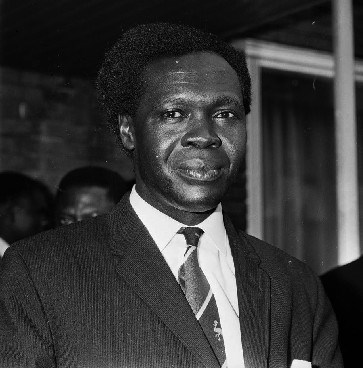

A última hora de la tarde del 21 de noviembre de 1969, dos días después de cumplir los cuarenta y cinco años, y tras tomar varias copas de más, el kabaka perdió el conocimiento. Se encargó de acostarlo el comandante Katende, que no volvió a la habitación para comprobar su estado hasta pasadas varias horas, cuando lo encontró muerto. John Simpson, por entonces joven periodista de la BBC, se había entrevistado con Mutesa aquel mismo día, y declararía más tarde que durante la conversación el kabaka estaba sobrio y gozaba aparentemente de buena salud. Aunque un juez dictaminó que la causa de la muerte era «por intoxicación etílica», el comandante Carr-Gomm afirmó que Mutesa no era ni un bebedor empedernido ni un alcohólico, y añadió que él personalmente sospechaba que el kabaka había sido envenenado. Una joven mujer policía ugandesa, que se hizo pasar por estudiante, pero en realidad era una espía de Obote, había visitado el piso de Mutesa en varias ocasiones durante las dos semanas anteriores a su fallecimiento, pero Carr-Gomm no pudo probar que la muchacha se hubiera quedado a solas con el kabaka para aprovechar la ocasión y administrarle un veneno de acción retardada. Lord Boyd, que había ocupado el cargo de secretario de Estado para las Colonias durante la rebelión del Mau Mau en Kenia, fue con Carr-Gomm a pedir a sir John Waldron, comisario de la policía metropolitana, que abriera una investigación oficial, pero este se negó. El comisario estaba realmente convencido de que el kabaka, sintiéndose profundamente desgraciado, había bebido hasta morir. Todo esto ocurría prácticamente un siglo después de que Speke permaneciera una hora sentado en Mengo sin poder apartar los ojos del poderoso abuelo de Mutesa.

Mutesa II, kabaka de Buganda, conocido en Gran Bretaña como el «rey Freddie», el día de su coronación.

Después de un funeral en la capilla de la Guardia de los Cuarteles de Wellington, Mutesa fue enterrado en el cementerio de Kensal Green. Dos años más tarde, tras dar el golpe de estado que derrocó a Obote, Idi Amin ordenó celebrar un funeral de estado en Buganda en honor del kabaka que contó con el beneplácito de la familia. Así pues, el cuerpo de Mutesa II fue exhumado para poder enterrarlo junto a los de sus antepasados en Kasubi. Su familia, acompañada de Carr-Gomm, que era tutor de varios de sus hijos, asistió a las honras fúnebres y quedó conmocionada por la ironía de la ocasión. El general Amin, organizador de toda aquella ceremonia, habría asesinado a Mutesa de haberlo atrapado en su palacio tres años antes.

Visto desde la retrospectiva, no cuesta darse cuenta de que Obote, y después Amin, utilizaron el ejército para erigirse en los únicos herederos del poderosísimo estado colonial centralizado. Obote abolió la democracia, así como todas las monarquías de Uganda, tras dar un golpe de estado en 1966 y 1967. A continuación el país vivió años de tiranía. El tiempo demostraría que los antiguos príncipes y monarcas fueron a menudo mejores gobernantes de unos estados independientes que los nuevos políticos africanos como Kaunda, Nkrumah y Obote, con sus títulos académicos y su desprecio por el primitivismo de reyes y jefes tribales. Nelson Mandela, un príncipe xhosa, Haile Selassie, el emperador de Etiopía, o Seretse Khama de Botsuana, que había ascendido al trono de Tswana siendo niño, fueron grandes líderes.

Uganda tal vez habría tenido más posibilidades de ser bien gobernada si Gran Bretaña hubiera concedido a sus reinos y territorios algo similar a una autonomía. Es evidente que un sistema electoral de sufragio directo y mayoría relativa como el de Westminster era totalmente inapropiado para Uganda y su realidad. Sólo un sistema federal de poder compartido habría podido funcionar. Pero con dirigentes como Obote y Amin, decididos a movilizar el apoyo de las etnias del norte, que se concentraba en el ejército, cuesta imaginar un marco constitucional que pudiera sobrevivir a sus intentos de subvertirlo. Del mismo modo que Obote había purgado el ejército de oficiales baganda y lo había llenado de individuos de origen acholi y langi, Amin (desde el noroeste del país) aumentó en el cuerpo de oficiales el número de hombres nacidos en la región del Nilo occidental. Para dar cabida a esos lugbara y a esos kakwa, liquidó a muchos de los oficiales acholi y langi introducidos por Obote.

Una vez que el ejército quedó convertido en un instrumento de la política nacional, la pesadilla presagiada por Chinua Achebe en su profética novela A Man of the People («Un hombre del pueblo») comenzó a hacerse realidad, y una sucesión de líderes africanos se dedicó a robar el estado al pueblo para apropiarse de sus activos. Richard Dowden, director de la Royal African Society, rebate a quienes dicen que los dictadores de África se han limitado simplemente a imitar a sus antiguos amos coloniales. Los dictadores tienen poder real, mientras que el poder de los gobernadores británicos «era en gran medida una ilusión proyectada por la exhibición pública y las ceremonias». Los comisarios de distrito europeos solían «viajar por sus dominios en bicicleta», vestidos con pantalones cortos y en mangas de camisa. «En muchas zonas de África, sus sucesores como gobernadores locales visten actualmente trajes oscuros y se desplazaban en Mercedes Benz negros, escoltados por convoyes militares fuertemente armados. Cualquiera que vaya en bicicleta se ve empujado a la cuneta». Los dictadores tampoco pueden ampararse en el hecho de que algunos famosos gobernantes africanos de la historia, como, por ejemplo, Shaka, Mzilikazi o Mirambo, fueran unos tiranos. En los tiempos anteriores a la colonización, el poder de los jefezuelos africanos se veía invariablemente limitado por los caudillos y los ngangas.

Tras la caída de Amin en 1979, Obote recuperó el poder y gobernó durante otros cinco años de caos, persecuciones y guerra civil, un período al que sólo se puso fin cuando en el ejército se deshizo la alianza entre los acholi y los langi, y el general Tito Okello, de origen acholi, dio con éxito un golpe de estado que acabó con el régimen de Obote y se convirtió en el primer presidente acholi. Pero no conseguiría mantener su supremacía ni siquiera un año. Un líder guerrillero astuto y pretencioso, Yoweri Museveni, comprendió mucho mejor que él la necesidad de establecer alianzas importantes, y en enero de 1986 derrocó a los generales acholi y ocupó Kampala, donde fue recibido como un liberador. Para los acholi, la victoria de este sureño de Ankole fue un desastre. Objetivo de las matanzas de Amin durante los años setenta, y luego favorecidos por el regreso de Obote, los acholi volvían a vivir llenos de miedo (temiendo esta vez que Museveni decidiera vengar las matanzas cometidas por los soldados de su etnia). Según el periodista Matthew Green, que conoce muy bien el país de los acholi, «cuando los secuaces de Museveni avanzaron por el norte, quemando graneros y ejecutando a civiles, muchos acholi creyeron que su plan era exterminarlos».

En efecto, el exterminio parecía ser el destino final que los acholi estaban condenados a experimentar desde que un siglo antes fueran encasillados en el papel del perfecto soldado por los gobernadores británicos. Una vez más, el hecho de que Gran Bretaña no supiera conceder a la Ecuatoria de Baker una identidad propia estaba castigando a otra generación de los pueblos del norte por un pecado que no era suyo. Tras la victoria de Museveni aumentó en el país el antagonismo hacia ellos, a los que a menudo el resto de la población llamaba anyanya, término insultante que daba a entender deliberadamente que los acholi y los langi no eran ugandeses, sino sudaneses del sur, como así era en realidad desde el punto de vista étnico.

Mientras las tropas de Museveni iban a la caza de soldados de Okello, surgieron varios movimientos de defensa rebeldes en el país de los acholi. Uno de ellos estaba dirigido por un aprendiz de nganga acholi, cuyo aspecto se caracterizaba por una barba poco poblada y unos ojos tristes. El nombre de este joven de veinticinco años era Joseph Kony, y su organización paramilitar no tardaría en ser conocida como el Ejército de Resistencia del Señor (LRA por sus siglas en inglés). Varios grupos rebeldes fueron aplastados por las tropas de Museveni, pero no el de Kony, cuyo supuesto objetivo era establecer un gobierno cristiano teocrático basado en el Antiguo Testamento. Para cólera de Kony, el país de los acholi no se puso de su lado para combatir a Museveni, por lo que decidió emprender una campaña contra los «colaboracionistas» acholi (en realidad, no lo eran), raptando a niños y obligándolos a cometer crímenes atroces contra su propio pueblo. Se amputaron orejas y narices, y se asesinó a mucha gente de la manera más cruel y brutal imaginable. En ocasiones, los niños habían sido raptados mientras asistían al colegio Sir Samuel Baker de Gulu, cuyo nombre seguía honrando a este explorador por haber expulsado a los grandes enemigos de los acholi, los traficantes de esclavos.

A mediados de los noventa del pasado siglo, el gobierno sudanés armó y pagó a Kony para que atacara a los «rebeldes» del sur de Sudán. Aunque estos hombres luchaban por sus principios y por su país, e incluso algunos de ellos eran acholi, Kony se puso al servicio de los fundamentalistas de Jartum y atacó a los de su propia etnia. Tras este vergonzoso episodio, el LRA de Kony volvió a asolar el país de los acholi. Según los cálculos, hasta 2005 había raptado a unos treinta mil niños y desplazado a más de un millón y medio de personas. En su libro sobre Joseph Kony, The Wizard of the Nile, Matthew Green acusa a Musveni de no haber sabido derrotar, pese a todos los recursos militares a su disposición, a los insurgentes de Kony. Museveni declaró en varias ocasiones a la prensa que «los bandidos han sido aplastados», cuando era evidente que no había sido así. Green lo acusa de prolongar el conflicto durante veinte años para castigar de alguna manera a sus enemigos del norte. Museveni nunca reconoció el sufrimiento que habían tenido que soportar los acholi. En 2003, ochocientas mil personas, esto es, el 70 por 100 de la población del país de los acholi, habían sido enviadas por Museveni a campos de refugiados, supuestamente para protegerlos del LRA, aunque estos campamentos gubernamentales fueran atacados regularmente por los hombres de Kony, y en ellos murieran de enfermedad miles de refugiados. A partir de 2005 la situación comenzó a mejorar sustancialmente. En 2010, el 80 por 100 de los desplazados habían abandonado los campamentos y regresado a sus hogares. El Tribunal Penal Internacional ordenó en octubre de 2006 la busca y captura de Kony, pero este sigue libre, probablemente en la región nororiental de la República Democrática del Congo.

La división entre el norte y el sur de Uganda ya no encabeza la lista de problemas espinosos de Yoweri Museveni. En la actualidad Museveni debe afrontar una difícil prueba que, de no superarla, puede acabar con su futuro político y con la unidad de Uganda. En 1993 restauró las monarquías de Toro, Bunyoro y Buganda, sin devolverles el estatus federal del que habían disfrutado en virtud de la Constitución original de 1962. Aunque permite que los candidatos puedan presentarse a las elecciones a título individual, estos no están autorizados a representar partido regional o político alguno. Este «sistema sin partidos» se parece mucho al típico «sistema de partido único» propio de algunos países africanos, y proporciona una gran ventaja al presidente de turno. No obstante, Museveni ha necesitado los votos de Buganda en tres elecciones generales, y volverá a necesitarlos en un futuro. Como es oriundo del sur, el apoyo de todos los reinos y todas las regiones meridionales ha sido vital para él desde el punto de vista político, pues en el norte nunca inspirará más que odio. Su nuevo problema es que el hijo del rey Freddie, Kabaka Ronald Mutebi, entronizado hace ocho años, está decidido a recuperar el estatus federal de Buganda.

En septiembre de 2009, la policía del gobierno central impidió que Kabaka Mutebi asistiera a una concentración juvenil dentro de las fronteras de su propio reino. Esta acción policial fue considerada una grave interferencia por los súbditos de Mutebi. Se produjo una serie de altercados que se saldó con veintisiete muertos y seiscientos detenidos. Museveni declaró que la policía había actuado porque no podía garantizarse la seguridad de Mutebi en la concentración. Los baganda consideraron ridículas esas palabras, y comenzaron a temer que las intervenciones de Museveni en sus asuntos tal vez fueran el presagio de unas intrusiones mucho más graves por parte del estado central. Como cabría esperar, ha habido repetidos llamamientos en pro de una Uganda federal con poderes especiales para el Parlamento de Buganda. En los últimos años Museveni se ha vuelto, en palabras de un comentarista, «más autocrático, pues practica un sistema de patrocinio que favorece a los miembros de la familia y a los más fieles seguidores e impide que alguien o algo pueda poner en entredicho su control; actúa, en resumidas cuentas, como un dictador más».

Para Museveni, ceder a las pretensiones de Buganda significaría aceptar una reducción de su poder presidencial, y supondría un duro golpe para la unidad nacional. Su ley de tierras, aprobada recientemente, ha allanado el camino para la instauración de administraciones regionales. Si al final las impone, estas instituciones dejarán el reino de Buganda sin poder político. Así pues, es probable que estallen graves conflictos en el sur. Queda por ver si al final Museveni decidirá adoptar la misma actitud que Obote, o preferirá llegar a un compromiso con la importante y singular monarquía de Uganda. Es evidente que su victoria en las elecciones presidenciales de febrero de 2011, a pesar de las acusaciones de fraude, lo habrán fortalecido.

No cabe la menor duda de que la desastrosa decisión británica de dividir Ecuatoria entre Uganda y Sudán sigue teniendo gravísimas consecuencias en los dos países, al igual que las tiene la composición colonial de ambas naciones-estado. Sin embargo, tampoco cabe la menor duda de que sus líderes han elegido su propia senda, negándose una y otra vez a alcanzar un compromiso. Gran Bretaña habría debido permanecer más tiempo en África, invertir más dinero y preparar mejor tanto a Sudán como a Uganda para la independencia; pero como la URSS describía a todas las naciones coloniales europeas como explotadores imperialistas de unos territorios que, en su mayoría, no producían beneficios económicos, hubo que elegir entre marcharse o quedarse y afrontar una guerra de guerrillas nacionalista, subvencionada por los soviéticos. También los americanos, mucho antes incluso de que abolieran la segregación racial en sus escuelas sureñas, atacaron el gobierno colonial, calificándolo de ofensa a la dignidad humana. Sobre el terreno, los administradores británicos sintieron que su marcha prematura era como traicionar a los africanos. Pero «un hombre, un voto ya» no era un lema fácil de rebatir en el Padre de los Parlamentos.

La colonización de otro país también formó parte del legado de los exploradores del Nilo. La visita de Speke y de Grant a Uganda, y sobre todo la de Stanley, y el llamamiento que este lanzó a los misioneros pidiendo que vinieran a vivir con el kabaka, fueron unos eslabones esenciales de la cadena de causalidades que dio lugar a la intervención de Lugard al lado de los protestantes y a la posterior declaración de un protectorado de Uganda. Antes de 1900, el África oriental británica, la futura Kenia, era contemplada principalmente como la ruta para llegar a Uganda. Pero ¿cómo podía llevarse hasta la costa el algodón, el marfil, el té y el café de Uganda, y transportarse en sentido opuesto los productos y el personal europeos, sin tener que realizar viajes peligrosos de varios meses de duración?

Era evidente que había que construir una línea ferroviaria desde Mombasa, en la costa, hasta el lago Victoria. Esta necesidad ya se había puesto de manifiesto incluso en la década de 1880. Los masai habrían podido intentar frustrar esta empresa cuando el ferrocarril comenzó a cruzar la zona del norte de sus tierras de pastoreo, pero gracias a la precaución británica y a un incidente que ha pasado a la historia como la matanza de Kedong, decidieron también mostrarse precavidos. En noviembre de 1895, en el curso de un violento enfrentamiento con una caravana de trabajadores del ferrocarril de Kikuyu y sus porteadores swahili, los masai mataron a casi seiscientos hombres. Un temerario comerciante escocés y antiguo empleado de la Compañía Imperial Británica de África Oriental, Andrew Dick, que había acampado por casualidad en las inmediaciones, fue al lugar en el que sucedían los hechos acompañado por dos viajeros franceses y atacó a los victoriosos nativos, matando a tiros a un centenar de ellos antes de caer mortalmente herido. Es muy probable que ignorara que la caravana había sido atacada en represalia por la violación de varias muchachas masai. Pero la principal reacción de Lenana, el famoso laibon, o líder religioso, masai, no fue de cólera, sino de asombro por el hecho de que tres hombres hubieran podido matar a tantos guerreros suyos.

El ferrocarril de Uganda, con el que había soñado William Mackinnon, fue construido unos años después de su fallecimiento, entre 1896 y 1901, y con el tiempo reduciría notablemente el coste de transportar algodón ugandés a la costa, que pasó de la escandalosa cifra de doscientas libras esterlinas a un 1 por 100 de dicha cantidad. También tenía por finalidad asegurar de una vez por todas las fuentes del Nilo por los cuatro costados. Los africanos de la selva lo llamaban «la serpiente de hierro de la costa», como si comprendieran intuitivamente que, además de traer productos al interior, iba a absorber los recursos, los productos y las personas de la periferia para llevárselos a las ciudades. Cuando resultó imposible convencer a los africanos de que trabajaran en la línea ferroviaria (llamada la «Línea Lunática» por sus cuestas y pendientes), el gobierno británico siguió empeñado en construirlo fuera como fuera. Sin pensar en las consecuencias a largo plazo, lord Salisbury y sus colegas decidieron correr el riesgo de alterar el equilibrio de la población de África oriental, y aprobaron la nueva ley de emigración de 1896, que permitiría la llegada masiva de obreros indios con sus familias.

Cuarenta mil de ellos construyeron el ferrocarril, colocando casi mil kilómetros de vías, levantando ciento sesenta y dos puentes, abriendo trescientos veintiséis conductos de desagüe y erigiendo cuarenta y una estaciones. Más de un centenar fue devorado por dos leones —los famosos devoradores de hombres de Tsavo— que fueron abatidos después de varias semanas angustiosas por el ingeniero jefe, J. H. Patterson, un joven inglés alto y bigotudo, cuyo diario describe cómo los hombres se negaban a trabajar, y su desesperación cuando caía la noche y «oía a los leones roer los huesos de sus víctimas». No podía ver a los predadores, sólo oír su ronroneo entre la espesura de la maleza cuando «relamían la piel para beber la sangre fresca». Al final, Patterson mató a los dos leones de un tiro, para alegría y tranquilidad de las cuadrillas de operarios. Los indios se quedaron y prosperaron en el mundo de los negocios, hasta tal punto que después de la independencia serían víctimas de la discriminación en Kenia, y en Uganda Idi Amin expulsaría a toda su comunidad. Gran Bretaña acogió a treinta mil asiáticos ugandeses en los años setenta del pasado siglo, y varios países europeos y Estados Unidos y Canadá a otros diez mil.

Además de la llegada de los indios, que se convirtieron en los hombres de negocios de África oriental, provocando tensiones en la sociedad en general, pero creando también empleo y prosperidad, la otra gran consecuencia imprevista de la construcción del ferrocarril fue el formidable coste de cinco millones y medio de libras esterlinas que supuso para el contribuyente británico. ¿Podría el Tesoro recuperar alguna vez parte de aquel dinero? Como los africanos eran reacios a vender su fuerza de trabajo, no cabía esperar que su mano de obra generara crecimiento económico ni impuestos durante muchos años. La solución escogida por las autoridades coloniales fue fomentar la llegada de colonos blancos para que se dedicaran a la agricultura. Se convertirían así en contribuyentes y traerían un nuevo poder adquisitivo al país. Kenia, con su elevado valle del Rift —los montes de los Blancos— fue considerada más apropiada para acoger colonos europeos que Uganda y otros países ecuatoriales, de modo que se pensó que iban a llegar grandes cantidades de inmigrantes. Pero no fue así. Aunque en 1914 había cinco mil quinientos colonos (y diez mil en 1923), los masai y los kikuyu serían desposeídos de casi el 60 por 100 de sus tierras. Fue este hecho, más que cualquier otra cosa, lo que, como dice el historiador Piers Brendon, «suscitó una cólera que, como un incendio, iría avivándose poco a poco hasta levantar verdaderas llamaradas».

Si Uganda no hubiera tenido la fuente del Nilo, habría perdido todo su valor para lord Salisbury, y no habría habido protectorado. En tal caso Gran Bretaña no habría tenido necesidad de crear la colonia de Kenia ni de construir el ferrocarril de Uganda. Fue para pagar la Línea Lunática para lo que se hizo venir a los colonos blancos, y si no hubiera habido colonos, no se habría producido en último término ni la sublevación del Mau Mau ni su brutal represión. Antes de que esto ocurriera, la administración de la colonia había permanecido atrapada durante décadas en un impasse político, pues la oposición de los colonos a cualquier cambio político imposibilitaba que los funcionarios civiles fomentaran el desarrollo de Kenia. No obstante, a pesar del legado imprevisto del ferrocarril de Uganda, la Kenia independiente se convertiría en uno de los estados más brillantes de África, y sabría sobrevivir no ya gracias al petróleo o a los diamantes, sino a la inteligencia, la ética de trabajo, la educación y la capacidad empresarial de su población.