Morir por la causa del Mahdi

En 1895, poco después de que Uganda se convirtiera en protectorado, el nuevo secretario de las colonias de Gran Bretaña, Joseph Chamberlain —siempre con su característico monóculo y una orquídea de cosecha propia en el ojal— pronunció un apasionado discurso en Birmingham y dijo que el «destino manifiesto» de la nación era ser «una gran potencia civilizadora». Irónicamente, cuarenta años antes, cuando David Livingstone había hablado del deber que tenía Gran Bretaña de «civilizar» a los pueblos de África y había apelado al primer ministro Palmerston para que apoyara la creación de nuevas colonias, había recibido un rechazo sin paliativos. Por aquel entonces la hegemonía naval e industrial del país sobre otras naciones había parecido tan incuestionable que sólo requería que Gran Bretaña siguiera produciendo, exportando y controlando los mares para aumentar su poder. Pero en torno a 1870 la hegemonía industrial de Gran Bretaña sobre sus competidores llegó a su punto culminante y a partir de ese momento fue erosionándose paulatinamente a medida que la capacidad manufacturera de otros países, como Estados Unidos y Alemania, se aceleraba cada vez más, hasta el punto de que en 1900 ambos países producían ya más acero que Gran Bretaña. Por consiguiente, en las décadas de 1880 y 1890 los teóricos del comercio empezaron a considerar las nuevas colonias africanas un contrapeso esencial que la isla de Gran Bretaña podía desplegar para enfrentarse a las grandes potencias continentales, como Alemania, Rusia o Estados Unidos.

Durante las últimas décadas se había producido un cambio del ambiente moral. Durante los años cincuenta del siglo XIX Livingstone había declarado que las nuevas colonias europeas de África iban a «traer la paz a una raza hasta el momento acongojada y pisoteada». Hacia 1890, tras el descubrimiento de oro en el Witwatersrand, el «imperialismo» —en otro tiempo término peyorativo asociado por los ingleses con el imperio de Napoleón III de Francia— se utilizaba como una descripción laudatoria de la adquisición indiscriminada de colonias. Sus partidarios —los imperialistas tanto conservadores como liberales— disfrazaban la idea con las frases filantrópicas y religiosas utilizadas por los misioneros para justificar su intromisión en las partes más alejadas del mundo. A veces su idealismo era genuino —el tráfico de esclavos árabo-swahili era un mal de proporciones descomunales que indudablemente exigía que alguien interviniera—, pero la filantropía (como en el caso del rey Leopoldo) podía enmascarar unas motivaciones de expansión muy mezquinas: la creación de nuevos mercados y la explotación de los recursos minerales.

Entre los exploradores del Nilo, Livingstone no había pecado sólo de ingenuidad al ver en los avances coloniales la vía de acceso a la «civilización». En 1858, John Speke había escrito acerca de la necesidad que tenían los «gobiernos [europeos]» interesados y «protectores» de llegar a África para impedir que los fuertes —ya fueran árabes o africanos— explotaran a los débiles. Pero no había querido que «ninguna potencia extranjera europea [derrocara] a esos gobiernos wahuma [nombre de la población local africana], [que debían] ser mantenidos durante tanto tiempo como sea posible». Actitudes tan benévolas como esta habrían provocado sonrisas irónicas en el Ministerio de las Colonias británico en la década de 1890.

En 1896 Gran Bretaña todavía no había encajado la última pieza —y también la más grande— del rompecabezas que daría a sus gobernantes el control del Nilo desde su fuente hasta su desembocadura. Pero ese año se produjo un acontecimiento que haría de él una fecha esencial, a juicio del gobierno británico, para acabar con el decenio largo de inactividad que había transcurrido desde la muerte del general Gordon. El 1 de marzo, unos guerreros etíopes armados con fusiles modernos facilitados por los franceses infligieron una dolorosa derrota a una fuerza expedicionaria italiana de veinte mil hombres al mando del general Oreste Baratieri. El infortunado general había venido siendo intimidado por el gobierno italiano (que necesitaba una «victoria» colonial antes de las elecciones) para que atacara al ejército del emperador Menelik II, en vez de permanecer a la espera, como habría exigido el sentido común, en una posición bien defendida hasta que los etíopes se lanzaran al ataque. En 1889 los italianos habían impuesto a Menelik un protectorado que el monarca etíope no había aceptado nunca. La expulsión de los italianos tras la batalla de Adowa fue la primera gran victoria de la historia moderna obtenida por un pueblo no blanco sobre una potencia europea y, por consiguiente, resultó fundamentalmente alarmante para todos los países coloniales, pero sobre todo para el gobierno británico. Hasta el desastre de Adowa, la presencia italiana en Etiopía había sido considerada por Chamberlain un freno muy satisfactorio a las ambiciones francesas en la región. Pero con la derrota de Baratieri se había dado el pistoletazo de salida al avance de Francia en el Sudán tanto por el este como por el oeste. Aparte de la antigua herida que había supuesto para ellos ser reemplazados en Egipto por Gran Bretaña, los franceses abrigaban ahora nuevos motivos de resentimiento, y uno de ellos era el trato que había dispensado Lugard a sus misioneros en Buganda. Era lógico que no tardara en producirse un intento de reclamación de Sudán por parte de los franceses. Sir Samuel Baker escribió a The Times advirtiendo que, si Gran Bretaña no restablecía el control sobre Sudán, «una potencia civilizada» (y con ello se refería a Francia) podría empezar a construir embalses o a desviar el curso del Nilo, lo que habría supuesto a todas luces la ruina de Egipto. Este panorama aterrador era el que inquietaba la imaginación del joven Winston Churchill cuando comparaba la situación del Egipto británico con la de «un buceador a cuyos pulmones llega el aire a través de un tubo tan largo como vulnerable, el Nilo».

De modo que para que la política británica del Nilo tuviera éxito, era preciso detener las expediciones francesas antes de que llegaran al río. Aquello, sin embargo, era mucho pedir, pues a comienzos de la década de 1890 los franceses habían seguido avanzando desde el Atlántico hasta el Chad y Ubangi-Shari (la futura República Centroafricana), países ambos situados en los confines occidentales de Sudán. Pero si las fuerzas francesas llegaban alguna vez hasta el Nilo, amenazando con desviar sus aguas, los miembros del gobierno británico creían que se verían obligados a negociar la evacuación de Egipto, lo que supondría la pérdida del canal de Suez. Así que cuando, tras la derrota de Baratieri, los italianos apelaron a los británicos para que ayudaran a su guarnición amenazada en Kassala, Chamberlain se encargó de que el general sir Horatio Herbert Kitchener se pusiera inmediatamente al frente de un ejército anglo-egipcio de quince mil hombres y se dirigiera desde el sur de Egipto hasta Dongola, a más de trescientos kilómetros río arriba, ya en Sudán.

Era evidente que lord Salisbury había autorizado la reconquista del Sudán, a la sazón en manos de los mahdistas, y el 6 de septiembre de 1897 Kitchener emprendió la marcha hacia Berbera, que estaba a poco más de trescientos kilómetros de Jartum y Omdurman. Con sus penetrantes ojos azules y su poblado bigote, el sirdar (el comandante en jefe del ejército anglo-egipcio) tenía por entonces cuarenta y ocho años y estaba en la cima de su carrera. Kitchener tenía fama de no haber dirigido nunca la palabra a ningún recluta, y sus únicos puntos débiles eran los jóvenes oficiales de su estado mayor (siempre y cuando estuvieran solteros) y su colección de porcelanas. Su eficacia y frialdad clínica no presagiaban nada bueno para el sucesor del Mahdi, el califa Abdullah ibn Muhammad, y su ejército de túnicas blancas. Pero la tardanza de la crecida del Nilo Azul y de los vientos del norte obligó a Kitchener a entretenerse, a pesar de su afán por cumplir con su cometido cuanto antes y borrar el recuerdo del papel desempeñado en el fracaso de su país en el salvamento del general Gordon. Su tarea no iba a ser más sencilla de lo que lo había sido la de sir Garnet Wolseley trece años antes. Tenía primero que derrotar al califa y luego avanzar apresuradamente hacia el sur y expulsar a la fuerza francesa que, según los informes recibidos, se aproximaba ya al Nilo, cerca de su confluencia con el Bahr el-Ghazal. Pero Kitchener estaba decidido a no precipitarse mientras sus ingenieros montaban una línea férrea de vía única hasta Abu Hamed.

Naturalmente el sirdar no podía saber cuán extraordinariamente ambiciosos eran los planes que tenían en aquellos momentos los franceses. Y menos mal, para su propia tranquilidad de espíritu, que así era. En marzo de 1897, el Consejo de Ministros francés había aprobado la salida de tres expediciones, que estaba previsto que se reunieran en Fushoda, a orillas del Nilo Blanco. Dos debían partir del mar Rojo y otra debía cruzar el continente desde las posesiones francesas en África occidental y central. Mientras tanto, Menelik de Etiopía había prometido prestarles ayuda avanzando hacia el Nilo con su ejército.

A mediados de enero de 1898, dos de los emires del califa más curtidos en el campo de batalla, Mahmoud Muhammad y Osman Digna, unieron sus fuerzas para formar un solo ejército de diez mil hombres. Hicieron caso omiso del consejo que les había dado el califa de retirarse a una posición defensiva fortificada en Sabaluqua y avanzaron hacia Atbara, el principal baluarte de Kitchener. Cuando llegaron a la margen derecha del cauce seco, los mahdistas construyeron una zariba de zarzas y estacas y esperaron a que llegara Kitchener procedente del norte. El 8 de abril, con doce mil hombres y un número impresionante de cañones de campaña, el sirdar atacó al son de las gaitas y los pífanos. La infantería no tuvo el menor problema con las zarzas y enseguida los hombres de ambos emires se vieron obligados a replegarse al cauce seco del río, donde, al carecer de cobertura, fueron destrozados por la artillería del sirdar. Tres mil perdieron la vida y cuatro mil resultaron heridos, mientras que los ingleses y los egipcios sufrieron sólo quinientas sesenta bajas, y sólo fueron cinco los oficiales británicos muertos y trece los heridos. Osman Digna logró escapar, pero el joven y apuesto Mahmoud Muhammad fue capturado y obligado a pasar cargado de cadenas ante sus captores, que, olvidando por completo el concepto británico de juego limpio, no dudaron en arrojarle toda clase de basuras. Fue encarcelado en una minúscula celda en la ciudad costera de Rosetta, donde moriría en 1904. Kitchener consideraría este enfrentamiento, y no la batalla mucho más famosa que se produciría a continuación, el punto de inflexión de toda su carrera. Después, según el joven Winston Churchill, se mostró «bastante humano durante media hora», e incluso llegó a emocionarse al agradecer los vítores de sus hombres.

En julio, el ferrocarril del desierto de Abu Hamed había llegado a Atbara, a más de mil seiscientos kilómetros de El Cairo, llevando suministros y pertrechos para el ejército de Kitchener, que en aquellos momentos estaba formado por veintiséis mil hombres, un tercio de los cuales eran británicos y el resto egipcios. El 6 de agosto, las diez cañoneras del sirdar atacaron los fuertes de la garganta de Sabaluqua y pusieron en fuga a sus guarniciones. Luego, el 1 de septiembre, el ejército anglo-egipcio se detuvo en Kerreri, a unos seis kilómetros al norte de Omdurman y Jartum, y se atrincheró detrás de unas zaribas de espaldas al Nilo con sus treinta y ocho cañones colocados al frente. Era una invitación al ejército del califa a salir a por ellos. En medio de la arena Kitchener podía divisar las murallas de adobe de Omdurman dominadas por la bóveda cónica y el altísimo arco de la tumba del Mahdi.

La batalla de Omdurman dio comienzo al amanecer del día siguiente. Frente a la posición británica, los cincuenta mil hombres del ejército del califa, entre soldados de infantería y de caballería, avanzaron a lo largo de un frente de más de ocho kilómetros de longitud. El califa habría sido más prudente si hubiera atacado por la noche o hubiera esperado a que Kitchener se encontrara en pleno desierto, lejos del río, donde estaban ancladas las cañoneras inglesas. Allí se encontraban frente a frente dos ejércitos de siglos distintos. El teniente Winston Churchill, del 21.º Regimiento de Lanceros, contempló con incredulidad cómo los árabes se acercaban por la llanura de arena lisa con las banderas de sus distintos batallones ondeando sobre sus cabezas, semejantes, diría con una frase que no habría gustado en absoluto a sus adversarios musulmanes, «a la vieja representación de los cruzados en el tapiz de Bayeux». La diminuta artillería de los árabes efectuó dos disparos, que levantaron grandes nubes de arena y polvo a cincuenta metros de la zariba. Unos segundos más tarde, «aparecieron grandes nubes de humo a lo largo del frente de las brigadas británicas y sudanesas […] Sobre las masas en movimiento empezaron a estallar las bombas, salpicando el aire con bolas de humo y sembrando el suelo de cadáveres». La matanza estaba produciéndose a una distancia de más de tres kilómetros. Churchill sintió horror y piedad cuando oyó que las cañoneras unían sus disparos a los de las baterías terrestres.

Batalla de Omdurman.

Todo el imperio mahdista se había congregado en el último gran día de su existencia […] Veinte obuses alcanzaron las banderas blancas en el primer minuto […] Los estandartes iban cayendo en todas direcciones. Pero volvían a levantarse inmediatamente, en cuanto se adelantaba otro hombre dispuesto a morir por la sagrada causa del Mahdi […] Era un espectáculo terrible, pues a nosotros todavía no nos habían ocasionado ningún daño […] Por cada bomba caían por término medio más de cinco hombres, y las descargas eran numerosísimas […] Las líneas de lanceros y escaramuzadores llegaban con sus formaciones deshechas y su número reducido, pero no por ello decaía su entusiasmo […] La dirección del combate quedó entonces en manos de la infantería y de las ametralladoras Maxim […] Se acercó una línea irregular de hombres, abriéndose paso desesperadamente frente a un fuego despiadado de artillería […] [Los artilleros británicos] disparaban sin cesar e imperturbablemente, sin precipitarse ni ponerse nerviosos.

En realidad aquello se parecía más a una ejecución en masa que a una batalla, y Churchill se enfadó muchísimo al oír a sus colegas hacer comentarios despectivos acerca del «fanatismo loco del enemigo» en vez de «atribuirle una motivación noble y creer que morían para limpiar su honor de la mancha de la derrota».

Entre el amanecer y las once y media de la mañana se calcula que perdieron la vida diez mil ochocientos mahdistas y que resultaron heridos dieciséis mil. Kitchener sufrió muy pocas bajas, cuarenta y ocho muertos y trescientos ochenta y dos heridos. George W. Steevens, del Daily Mail, elogiaba a los hombres de Kitchener por su firmeza, pero, según reconocía, «el honor de la lucha debe seguir acompañando a los caídos».

La destrucción del ejército del califa convirtió a Gran Bretaña en la dueña efectiva del Sudán, aunque públicamente se dijera que toda la empresa se había llevado a cabo en comunidad con Egipto. En aquellos momentos la totalidad del Nilo estaba en manos de los ingleses.

«Recordad a Gordon», había dicho Kitchener a sus hombres antes de la batalla, y dos días después celebró un servicio religioso conmemorativo en el patio en ruinas del palacio de Gordon, donde izó la Union Jack y la bandera del jedive cuando los regimientos allí reunidos terminaron de cantar el himno preferido de Gordon: «Abide with me». («Quédate conmigo»). A continuación Kitchener ordenó que fuera derruido el santuario del Mahdi y que sus huesos fueran arrojados al Nilo. En represalia por la decapitación del cadáver de Gordon, el sirdar mandó que le trajeran la calavera del Mahdi. Tenía el macabro plan de convertirla en un tintero. Sin embargo, cuando sus intenciones llegaron a oídos de la reina Victoria, esta se lo prohibió y Kitchener se vio obligado a entregar el cráneo a sir Evelyn Baring, el cónsul general de Gran Bretaña en El Cairo, que lo enterró secretamente en un cementerio de Wadi Halfa. El jefe de los servicios de inteligencia de Kitchener, el general Reginald Wingate, bastante más discreto, logró dar caza y matar al califa y convirtió su cráneo en un tintero, sin hablar con nadie del asunto.

Kitchener sabía desde hacía varios meses que los franceses se hallaban finalmente de camino; y estando todavía en Omdurman la tripulación de una cañonera mahdista capturada, la Tawfiqia, que originalmente había pertenecido al general Gordon, le comunicó que en julio habían recibido el ataque de unos extranjeros en Fashoda, a casi mil doscientos kilómetros de distancia más al sur. Así que el 8 de septiembre Kitchener zarpó hacia el sur en el vapor Dal al frente de una flotilla de cuatro cañoneras que remolcaban doce barcazas en las que iban dos batallones sudaneses, una batería egipcia, una compañía de Cameron Highlanders y cuatro ametralladoras Maxim. Tres días después, la flotilla de Kitchener ancló entre unos cañaverales justo al norte de Fashoda.

Dándose cuenta de que la situación era peligrosa y muy delicada desde el punto de vista diplomático, el sirdar izó prudentemente la bandera egipcia, en vez de la Union Jack, y no exigió al comandante Jean-Baptiste Marchand que arriara la bandera tricolor, que ondeaba en el antiguo cuartel general establecido por los mahdistas en la región. Tras la gran hazaña que había supuesto cruzar el continente desde Brazzaville con ciento cincuenta fusileros, Marchand había descubierto al llegar a Fashoda que había sido abandonado por los otros dos comandantes franceses, que tenían la orden de reunirse con él en el Nilo, y también por el testarudo Menelik.

Kitchener dejó bien claro a Marchand, que amenazaba con sacrificarse por el honor de Francia, que, intentara lo que intentara, él tenía el propósito de tomar posesión de Fashoda en nombre del gobierno de Egipto. Aconsejó a Marchand que «considerara la superioridad de las fuerzas que tenía a su disposición» y le dijo que, si no se comportaba con sensatez, el asunto podía acabar en una guerra abierta entre sus dos países. Teniendo en cuenta que en aquellos momentos el gobierno francés se veía obligado a lidiar con el escandaloso asunto Dreyffus y la revelación del virulento antisemitismo reinante en el ejército de la República, la dificultad añadida de una guerra con Gran Bretaña era lo último que deseaban los políticos franceses. El hecho irrefutable era que la marina francesa no estaba a la altura de la Marina Real británica, y que habría sido derrotada aunque los rusos hubieran entrado en escena al lado de Francia. De modo que los franceses no habrían tenido nunca la oportunidad de aprovechar la superioridad numérica de su ejército de tierra. El ministro galo de Asuntos Exteriores, Théophile Delcassé —que pronto tendría que abordar la nada envidiable tarea de negociar con el astuto lord Salisbury—, tampoco podría alegar que la posesión del Sudán constituía un interés vital para su país, cosa que sí podía hacer lord Salisbury, en su calidad de gobernador de Egipto. Gracias a la moderación de Kitchener y a la prudencia de Delcassé, los hombres de Marchand se retiraron de Fashoda el 11 de diciembre de 1899 sin que llegara a derramarse ni una gota de sangre.

Para apaciguar a Francia, Gran Bretaña sustituyó en todos los mapas el nombre de Kodok —un poblado shilluk de las inmediaciones— por el de Fashoda. Así terminó un incidente que, si Kitchener hubiera hecho cualquier movimiento en falso, habría podido cambiar el curso de la historia de Europa y de África. Si Marchand hubiera lanzado una carga quijotesca contra los Cameron Highlanders y la prensa francesa hubiera hecho de él un mártir, no se habría producido pocos años después la Entente Cordiale y quizá la enemiga de Gran Bretaña en el siglo XX habría sido Francia, en lugar de Alemania.

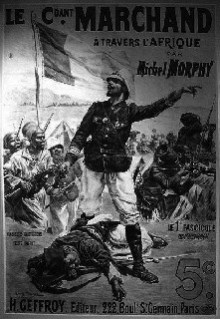

Imagen romántica francesa de Marchand y su misión.

En virtud de la declaración Anglo-francesa, firmada dos meses después de la partida de Marchand, Francia permitía que las fronteras de Sudán se ampliaran hacia el oeste a sus expensas y que dentro de ellas se incorporara Darfur, acuerdo que no se consideró demasiado trascendental en su momento, pero que tendría una importancia enorme un siglo después, cuando el gobierno árabe independiente de Jartum pudiera llevar a cabo con impunidad una limpieza étnica contra los musulmanes negros de Darfur por el hecho de residir dentro de las fronteras legítimas de Sudán. Antes de 1898, el sultanato de Darfur había sido completamente independiente.

Si Livingstone hubiera seguido vivo y hubiera leído las noticias acerca de la batalla de Omdurman, se habría sentido asqueado ante la magnitud de la matanza. Odiaba el tráfico de esclavos y sabía que los árabes baqqara de Sudán eran unos esclavistas inveterados, pero siempre había hecho una distinción muy clara entre la crueldad con la que los esclavos eran arrancados de sus hogares y la forma a menudo inhumana en que eran tratados por sus propietarios. De hecho había llegado a considerar amigos suyos a muchos árabes. También Burton habría sentido espanto por el uso de una fuerza tan abrumadora. Un ataque similar contra los africanos le habría causado un disgusto mucho menor. La llegada de Speke y Grant a Buganda y el llamamiento de Stanley solicitando el envío de misioneros fueron los primeros eslabones esenciales de la cadena de causalidades que desembocaron en la batalla de Omdurman; así pues, ¿qué habrían pensado de la forma sangrienta en que Kitchener llevó a término la adquisición del Nilo por Gran Bretaña?

Creo que habrían quedado estupefactos. Cuando Petherick había fallado a Speke, el árabe Mohammed Wad-el-Mek no le había fallado; de hecho Speke pensaba que si Wad-el-Mek no hubiera salido a su encuentro en Faloro, Grant y él no habrían llegado nunca vivos a Gondokoro. Aunque Speke no había compartido nunca con Burton la simpatía de este por los árabes, tampoco había sentido rechazo por ellos. De los cinco grandes exploradores del Nilo sólo quizá Baker hubiera aplaudido la magnitud de la victoria de Kitchener, si hubiera vivido para verla. Stanley, que había escrito con dureza acerca de la maldad de algunos traficantes de esclavos y había lamentado no tener a mano una ametralladora Maxim cuando se encontró con una gran caravana de negreros en el Alto Congo allá por 1883, seguía vivo, aunque no respaldó la forma en que se había puesto fin al mahdismo. Pero siempre había sostenido que Gordon se había buscado la muerte él solo.