¿Dónde estarás?, ¿muerto o todavía buscando el Nilo?

Stanley oyó hablar por primera vez de la muerte de Livingstone en la isla de St. Vincent durante su viaje de vuelta desde África occidental a Inglaterra, y recibió la confirmación oficial cuando llegó a Londres el 17 de marzo de 1874. El cadáver de su mentor se hallaba todavía de camino a Southampton. Afligido por la noticia, Stanley escribió una carta a Agnes, la hija de Livingstone, de veintisiete años, asegurándole que no había habido «nunca hija más profundamente amada que usted […] ¡Cuánto la envidio por haber tenido un padre semejante! La herencia más grande que un padre puede dejar a sus hijos es un nombre honrado». Pero Stanley creía además que el doctor le había legado también a él algo que tenía una importancia inmensa. «La finalización de los descubrimientos de su padre —decía a Agnes—, [es] una especie de legado que me ha dejado Livingstone». El relato de la muerte solitaria de Livingstone y su negativa a dejar de trabajar después de largos meses de angustia y de lucha conjuraba unas imágenes potentísimas de autosacrificio y de entrega al deber. A ojos de Stanley, la labor geográfica de la apertura de África al mundo formaba parte también de una obligación moral en sentido lato que describía con gran sentimiento en el obituario que escribió para el Graphic:

Aunque el corazón de Livingstone […] haya dejado de latir, su voz resuena con toda claridad […] Nos ha dejado un riquísimo legado, la lucha contra el perverso horror del tráfico de esclavos […] y ha dejado a los países civilizados de Europa y América la obligación de aplicar, como pastores del mundo, sus cuidados y su protección a las razas oprimidas de África.

Aunque Stanley sintiera una gran tristeza en su despacho del New York Herald en Londres, mientras cumplía con su obligación de cubrir la muerte de Livingstone, lo espoleaba la idea de que la obra inacabada del doctor suscitaba de nuevo interés periodístico. Ahí estaba la gran oportunidad de Stanley de escapar de los desdeñosos esnobs de la RGS, de las garras de su madre y su padrastro, de Katie Roberts, que por dinero había mostrado sus cartas de amor a un editor sin escrúpulos, y sobre todo de la falsa ilusión de que la fama y la riqueza pudieran darle la felicidad. Sus esperanzas de dicha en el futuro radicaban en trabajar por un gran objetivo, «por la satisfacción de mi propio espíritu», como él decía. En el fondo de la educación cristiana de las iglesias no conformistas que impartía el asilo de St. Asaph estaba la idea de redención por el sufrimiento, de la transformación en un hombre nuevo. ¿Y qué era lo que con más probabilidad podía conseguir esa reconversión sino el aislamiento, las privaciones y el dolor que tendría que soportar mientras terminaba la obra de su héroe, David Livingstone? «No he sido enviado a este mundo para ser feliz. Fui enviado para llevar a cabo una labor especial», escribiría veinte años después.

Aunque la muerte de Livingstone —y su entierro en la abadía de Westminster, en el que él había sido uno de los que habían portado el féretro— no determinó el curso futuro de la vida de Stanley, sin duda reforzó su determinación de resolver el problema del Nilo. Se enfrentó a los propietarios del Daily Telegraph y del New York Herald con un espíritu tan positivo que cada uno de ellos ofreció seis mil libras esterlinas para sufragar los costes de la resolución de aquel antiquísimo misterio. El viaje que esbozó ante ellos iba a ser el más ambicioso que hubiera intentado nunca un explorador. Primero tenía intención de circunnavegar el lago Victoria en una embarcación portátil para ver si era una única masa de agua y la fuente primaria del río que salía de él por las cataratas Ripon de Speke. Quizá resultara que existían tres o más lagos de menor importancia, tal como había pronosticado Burton. Luego pensaba recorrer el lago Tanganica para ver qué otros ríos —además del Rusizi— desembocaban en él y salían de él. Esperaba de ese modo dilucidar de una vez por todas si el Tanganica formaba parte o no del sistema fluvial del Nilo. Finalmente tenía pensado intentar navegar por el Lualaba desde el punto en el que lo había dejado Livingstone en Nyangwe, para ver si era el Alto Nilo o el Congo: se trataba potencialmente de un viaje de casi doce mil kilómetros, que dejaría pequeñas a todas las expediciones africanas anteriores.

Justo cuando empezaba a proyectar detalladamente este viaje épico, Stanley se enamoró de una joven heredera caprichosa. Alice Pike tenía diecisiete años y era hija de uno de los hombres más ricos de América, propietario de fincas, destilerías y dos teatros de ópera. Stanley conoció a Alice cuando ambos se alojaban en el selecto hotel Langham de Londres. Aunque la doblaba la edad, el explorador se enamoró de ella, pidió su mano y su propuesta fue aceptada. A pesar de todo, pensaba que Alice era «justo lo contrario de mi esposa ideal […] Por guapa, elegante, etc., que pueda ser, no tiene corazón y es una coqueta redomada». Dado su carácter sensible, Stanley se arriesgaba a vivir una catástrofe sentimental y lo sabía.

Alice Pike.

Mientras él de dedicaba a perseguir a Alice, había decenas de caballeros y oficiales que se dedicaban a perseguirlo a él con la esperanza de ser admitidos en su expedición. Pero los «caballeros» de la RGS ya se habían encargado de que escogiera a compañeros de clase trabajadora. Los tres que había seleccionado eran los hermanos Pocock, Frank y Edward, pescadores de ostras de Medway, encargados de cuidar el yate del redactor del Daily Telegraph, y Frederick Barker, un empleado del hotel Langham, que había estado insistiendo y dándole la lata hasta que lo había contratado. Ninguno de los tres había estado nunca fuera de Inglaterra. Kalulu, el joven esclavo al que Stanley había rescatado y enviado a la escuela en Wandsworth, se enteró de que iba a regresar a su país como ayuda de cámara de su señor. Naturalmente sabía todo lo que había que saber sobre África y no estaba muy seguro de querer volver. Estos cuatro individuos, cuyas dotes de aventureros eran bastantes dudosas, estaban a punto de embarcarse en uno de los viajes más grandes de todos los tiempos. No parece muy probable que Stanley les recordara la suerte que habían corrido Shaw y Farquhar durante su último viaje, ni la muerte de los dos compañeros blancos de Cameron, de la que se había informado recientemente.

Al llegar a Zanzíbar, la contratación de porteadores, intérpretes, guardias y criados africanos se convirtió en la principal prioridad de Stanley. Aquellos hombres iban a ser mucho más importantes para su supervivencia que el trío de europeos inexpertos. Tuvo así el placer de que Mabruki Speke, Chowpereh, Uledi y Ferajji, que lo habían acompañado ya a Ujiji, quisieran prestarle de nuevo sus servicios. También se mostró deseoso de ir con él Manwa Sera, que junto con Chowpereh había sido el jefe de la cuadrilla que Stanley había enviado para que se uniera a Livingstone en su última expedición. Todos estos africanos eran de la etnia wangwana —los negros de condición libre de Zanzíbar—, originariamente obligados a abandonar su ambiente tribal con coacciones o engaños por los traficantes de esclavos y marfil que operaban en el interior del continente. Stanley los consideraba «listos, honestos, industriosos, dóciles, emprendedores, valientes y morales».

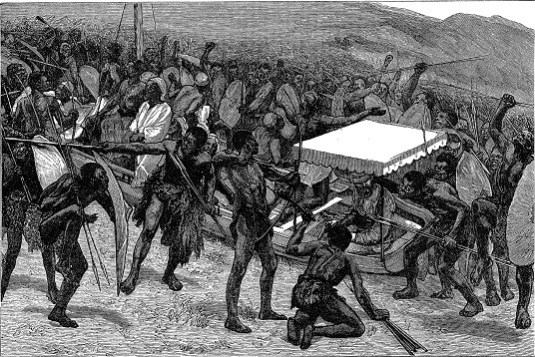

El 17 de noviembre de 1874, se adentró en el continente al frente de una cuadrilla de doscientas veintiocho personas, entre las que había dieciséis mujeres, entre esposas y amantes de sus capataces africanos, y diez niños. El primer objetivo de la expedición era llegar al Victoria Nyanza, a mil doscientos kilómetros de distancia, y circunnavegarlo. Como hiciera ya al describir su viaje para encontrar a Livingstone, exageró las cantidades cuando escribió acerca de esta nueva expedición, afirmando que llevó consigo al interior del continente a trescientas cincuenta y seis personas. Una vez más lo único que conseguiría con ello sería restar valor a su hazaña e inducir a los historiadores a verlo como un paradigma completamente nuevo de explorador, provisto de unos recursos humanos, armamentísticos y de otro tipo ilimitados. Para llegar al Nyanza, Stanley decidió abrir una ruta directa nueva, en vez de hacerlo vía Tabora. Las lluvias dieron comienzo en diciembre y los hombres no tardaron en empezar a resbalar y a caerse por el sendero arcilloso bajo el peso del cargamento de treinta kilos que portaba cada uno. En enero de 1875, la expedición había llegado a una meseta interminable cubierta de acacias enanas, mimosas y gomeros, que exhalaban un olor espantoso. No había unos árboles más altos que otros, y el bosque era tan denso que resultaba imposible evitar las espinas y las ramas cortas que constituían una seria amenaza para los ojos y las caras en general. En la selva no había animales que cazar y, lo que era peor, parecía que tampoco había agua. Al cabo de ocho días en aquel ambiente infernal, cinco hombres murieron de deshidratación y otros cuatro se debilitaron tanto que quedaron rezagados y no hubo forma de volver a encontrarlos.

Cuando por fin salieron a un paisaje de campos cultivados y ganado, los acompañantes de Stanley pensaron que se habían salvado. Pero no tardaron en comprobar que los nativos del país, de la tribu wanyaturu, no se les acercarían como no fuera «llevando una cantidad prodigiosa de armas: lanzas, arcos y flechas, y cachiporras». Edward Pocock contrajo la viruela y murió, mientras el jefe de los nativos los instaba a abandonar su territorio bajo amenazas. Stanley celebró los oficios fúnebres con voz temblorosa, y Frank Pocock permaneció todo el tiempo a su lado llorando ante la tumba de su hermano. Frederick Barker, intendente y escribano de Stanley, enfermó gravemente con fiebres, pero los guerreros wanyaturu no estaban dispuestos a permitir que los intrusos siguieran por más tiempo en su territorio. Incluso cuando un porteador de los que iban en la retaguardia fue muerto a hachazos y despedazado, Stanley insistió en que no se llevara a cabo ningún intento de venganza. Pero cuando otro de sus hombres fue apuñalado y cerca de cien nativos se pusieron a lanzar flechas contra su campamento, dio permiso para infligirles un castigo. En el combate que se desencadenó, sus hombres desobedecieron sus órdenes y salieron en persecución de sus atacantes, matando a seis wanyaturu, pero perdiendo a tres de los suyos heridos con flechas envenenadas. Otros quince se perdieron y no volvieron a ser vistos nunca más. Al término de aquella desastrosa escaramuza, habían desaparecido veintidós integrantes del grupo, presumiblemente muertos. Cuando la caravana llegó al lago Victoria el 27 de febrero de 1875, Stanley había perdido a sesenta y dos hombres de los doscientos veintiocho con los que había emprendido la marcha, unos por enfermedad, otros por deserción y otros muertos a manos de los nativos hostiles. A ese paso, tenía miedo de que no le quedara nadie mucho antes de que concluyera su viaje. Pero poco después de aquel triste suceso, vio a Frank Pocock bajar corriendo de lo alto de una colina mientras gritaba: «¡He visto el lago, señor, y es enorme!».

Los hermanos Pocock, Edward (a la izquierda) y Frank (derecha).

Aunque la moral de los hombres de Stanley subió mucho tras la consecución de su primer objetivo, él estaba muy deprimido a consecuencia de sus preocupaciones personales. Antes de abandonar Zanzíbar, había recibido ciertas cartas poco tranquilizadores de su prometida, Alice, que lo acusaba de ser «realmente mezquino a la hora de escribir» y le anunciaba que estaba «realmente muy enfadada con África», pues sus cartas tardaban mucho en llegar a sus manos. Como la joven insistía en que precisara cuándo pensaba volver, tuvo que admitir en una carta enviada desde Zanzíbar que su viaje podía durar tres años en vez de los dos que le había dicho cuando habían estado juntos en Inglaterra. No le resultó muy agradable leer la respuesta de la joven: «Y supón que para entonces no estás ya en casa. ¿Dónde estarás?, ¿muerto o todavía buscando el Nilo?». La posibilidad de que Alice no lo esperara lo llenaba de malos presagios, hasta tal punto que llegó a decir a un periodista amigo suyo que en aquellos momentos sintió una «total indiferencia por lo que pudiera depararle el destino».

Desde luego su plan de circunnavegar el lago en el Lady Alice, de siete metros y medio de eslora, acompañado de once remeros y un guía, era sumamente audaz. Sobre todo tras comprobar que recorrían el lago chalupas de negreros árabes que hacían que todos los nativos de la zona se mostraran contrarios a los extranjeros. Adentrándose en las aguas del Nyanza, Stanley corría realmente el riesgo de verse rodeado de canoas hostiles. Pero no podía pensar en cartografiar el lago viajando por tierra, a menos que dedicara un año o más sólo a esta tarea. De modo que tendría que ser en barco, aunque por la noche sus hombres y él se verían obligados a dormir en tierra, exponiéndose al ataque de los nativos. Además, al ser el único blanco de la embarcación (Frank Pocock se había quedado al mando del campamento base de la expedición a orillas del lago), Stanley podía imaginar que sus hombres lo asesinarían si se amotinaban. Pero, al mando de Wadi Safeni y Uleni, su piloto, creía que su tripulación no sólo iba comportarse con lealtad, sino incluso con una intrepidez excepcional. «Sus nombres —declaró—, habría que escribirlos con letras de oro».

Los nativos de Kagehyi (Kayenzi), el primer punto del lago al que llegó la expedición, advirtieron a sus remeros que encontrarían «hombres provistos de cola; enormes y feroces perros de la guerra; caníbales que se deleitaban sobre todo comiendo carne humana». Les dijeron también que el lago era tan enorme que quizá tardaran dos años en reconocer sus orillas, y que probablemente fueran pocos los que lograran sobrevivir tanto tiempo. Dice mucho de la capacidad de liderazgo de Stanley el hecho de que sus hombres estuvieran dispuestos a embarcarse con él el 7 de marzo.

Lo cierto es que mientras navegaba hacia el norte ciñéndose a la ribera oriental del lago, el Lady Alice fue capturado por trece canoas y Stanley sólo pudo organizar la huida disparando contra una de esas embarcaciones, causando su hundimiento, y matando a tres hombres. Cuando Stanley llegó por fin al extremo nororiental del lago el 27 de marzo había determinado que este medía de norte a sur más de trescientos kilómetros. Sus hombres y él habían recorrido en total más de ochocientos kilómetros, aprovechando en gran medida los vientos del sur que les habían permitido navegar a vela, y no a remo, durante la mayor parte de la travesía, a razón de casi cuarenta kilómetros diarios. Y eso a pesar de tener que superar varias terribles tormentas tropicales.

En general Stanley cartografió el lago bastante bien. Sus dos errores más graves fueron pasar por alto la engañosa entrada al enorme golfo de Kavirondo, y no llegar lo bastante cerca de la costa como para calibrar las verdaderas dimensiones del extremo suroccidental del lago. Pero a finales de marzo ya había demostrado que Burton, Schweinfurth y el facundo geógrafo de gabinete James Moqueen se habían equivocado de medio a medio al afirmar que el Nyanza no era una sola masa de agua. Sospechando desde el primer momento que sí lo iba a ser, Stanley había bautizado a la espaciosa bahía situada en el extremo suroriental golfo de Speke. Durante su viaje a lo largo de la ribera oriental del lago no encontró ninguna salida natural del agua; y la primera con la que se topó cuando llegó al extremo nororiental del lago fueron las cataratas Ripon de Speke.

El 28 de marzo, una vez allí, Stanley ordenó a sus hombres arriar las velas y remar hasta las cataratas, «el ruido de cuyas aguas al precipitarse resonaba con gran estruendo y claridad en nuestros oídos». Stanley dijo a los lectores del New York Herald que «Speke había sido sumamente preciso en su descripción del río que nacía del lago». Pero ni en este informe ni en su diario identificó taxativamente este río con el Nilo: a lo más que llegó fue a llamarlo «el gran río que sale [sic] en dirección norte».

Naturalmente siempre cabía la posibilidad de que el Lualaba se uniera al Nilo al norte y al oeste del lago Alberto (de hecho eso era lo que Livingstone creía), y Stanley estaba decidido a seguir esta posibilidad a su debido tiempo. Pero de momento, la afirmación de Speke de que el Nilo Blanco salía del Victoria Nyanza era una tesis que Stanley se tomaba muy en serio.

El 4 de abril de 1875 el Lady Alice puso rumbo al oeste siguiendo la ribera norte del Nyanza, y ese mismo día llegó al coto de caza del rey de Buganda en Usavara. Mutesa seguía siendo kabaka, lo mismo que lo era cuando Speke había visitado Buganda. Al tener noticia de la llegada de Stanley, el kabaka envió seis canoas al encuentro de aquel visitante blanco y ordenó que dos mil guerreros salieran a recibirlo a la orilla y que lo acompañaran luego a la residencia real. Allí Stanley recibió como regalo diez bueyes, dieciséis ovejas y tres docenas de pollos. El Mutesa que Stanley creía que iba a conocer allí mismo era muy distinto del joven violento y sádico del que había hablado Speke. Stanley atribuyó los modales sorprendentemente caballerescos del kabaka al hecho de ser casi quince años más viejo y a la influencia de Khamis bin Abdullah al-Barwani, un traficante de marfil árabe que llevaba un año viviendo en la corte. Stanley había conocido a Khamis en Tabora y le había parecido el árabe que tenía la personalidad más atractiva de todos los del lugar.

Pocos meses antes, Stanley había escrito en su diario que «a menudo le venían a la cabeza ideas muy elevadas acerca de una civilización regeneradora y de la redención de África». Si Livingstone hubiera estado en la situación en la que él se encontraba ahora, Stanley tenía la seguridad de que habría hecho venir misioneros cristianos a la corte de Mutesa. Si el país se convertía en el primer reino de África central en abrazar el islam, el hecho tendría profundas consecuencias para todo el continente. Stanley sospechaba que cuando Mutesa decía que era musulmán sus palabras no significaban mucho más que la afición de sus cortesanos por los puñales árabes y las casacas bordadas, y estaba decidido a demostrar su teoría. Para él no era una cuestión primordialmente religiosa. La cruda y sorprendente realidad era que Mutesa había permitido que su país se convirtiera en la «fuente septentrional del tráfico de esclavos [en África oriental]»; de modo que, si no se hacía nada, se crearía un vínculo inevitable entre Buganda y los traficantes de esclavos musulmanes de Sudán, cuya terrible consecuencia sería que las tierras de los acholi, los madi y los dinka se convirtieran en un yermo dedicado a la producción de esclavos. La decisión de Stanley de que no sucediera esto de ninguna manera haría de su visita a Buganda no sólo un momento definitivo de la exploración de África, sino también un acontecimiento fundamental de su historia.

En cuanto Stanley obtuvo permiso del kabaka para llevar a cabo esa tentativa, escribió una carta al New York Herald y al Daily Telegraph solicitando el envío de misioneros a Buganda. Por una extraordinaria coincidencia, pocos días después del desembarco de Stanley en Usavara llegó a la corte de Mutesa otro hombre blanco. Era el coronel Ernest Linant de Bellefonds, enviado en misión diplomática por el gobierno egipcio. Este oficial francés estaba directamente bajo las órdenes del coronel Charles Gordon, conocido entre el público británico como «Gordon el Chino» debido a su anterior victoria sobre los rebeldes Taiping. Ahora Gordon estaba al servicio del jedive de Egipto, Ismail Pachá, como gobernador de la provincia más meridional del Sudán, Ecuatoria. De Bellefonds pudo así llevarse consigo al norte la solicitud de Stanley y garantizar su pronta llegada a Gran Bretaña. Al cabo de unas semanas de su aparición en el Daily Telegraph, se habían recaudado veinticuatro mil libras para el establecimiento de una misión en Buganda, y un año después llegarían los primeros misioneros británicos, hecho que, como veremos, tendría unas consecuencias trascendentales para el futuro del país.

El oficial francés, que estaba bien abastecido de provisiones, ofreció a Stanley en su tienda una cena a base de paté de foie-gras y sardinas y luego le entregó una carta de Gordon, escrita cuatro meses antes. El gobernador de Ecuatoria explicaba que, en el momento de escribir su carta, estaba remontando el Nilo en un vapor al sur de Gondokoro, con el fin de construir emporios comerciales a medida que viajaba río arriba hacia el lago Alberto. Cuando regresó a Buganda con sus compañeros, la intención de Stanley seguía siendo viajar hacia el noroeste hasta el lago Alberto para explorarlo detenidamente, pues Baker no lo había hecho. Así que le mortificaba pensar que en esos momentos Gordon probablemente ya había circunnavegado todo el lago. De Bellefonds no pudo arrojar mucha luz en este sentido, pero le dijo que en junio de 1874 otro subordinado de Gordon, el coronel Charles Chaillé-Long, un americano de origen francés, había sido enviado a Buganda para ver si era posible anexionar el país a Egipto e incorporarlo a Sudán. (La noticia significaba que Stanley era el cuarto blanco que había llegado a Buganda, y no el tercero —después de Speke y Grant—, como había imaginado hasta entonces). De Bellefonds le explicó que el sueño del jedive Ismail era extender su imperio hacia el sur a lo largo de toda la extensión del Nilo, hasta su hipotética fuente, el Victoria Nyanza. En 1874, el coronel Chaillé-Long había navegado río abajo desde las cataratas Ripon y había sido el primer blanco en ver cómo se extendía ante él el lago Kyoga y la zona circundante de pantanos cubiertos de nenúfares. Aunque no se había decidido a navegar por aquella superficie de agua poco profunda para establecer un vínculo con el lago Alberto, Stanley estaba seguro de que Gordon no tardaría en enviar a alguien que lo hiciera.

Antes de conocer a De Bellefonds, Stanley se había dado cuenta de que Mutesa estaba enemistado con el rey de Bunyoro y que deseaba armas de fuego europeas modernas para meterlo en cintura, pero sus conversaciones con el francés pusieron de manifiesto que la necesidad más urgente de armas que tenía Mutesa respondía a su deseo de oponerse al avance de Gordon por su territorio. A pesar de su agrado por De Bellefonds, Stanley detestaba la idea de que Buganda y sus territorios circundantes pasaran a formar parte del imperio del Egipto musulmán. De modo que simpatizó con las esperanzas del kabaka, según el cual, atrayendo a más hombres blancos a su país, podría comprarles armas de fuego y obtener su ayuda contra el autocrático jedive Ismail. El deseo de ese tipo de armas que tenía Mutesa se intensificó más todavía al ver a Stanley matar de un tiro una cría de cocodrilo a una distancia de más de cien metros. Estaba seguro de que ningún rifle egipcio habría podido obtener aquel mágico resultado. Aunque era consciente de que los motivos del kabaka para permitir la entrada de misioneros en su país respondía en parte a una estrategia planificada, Stanley exageró en sus informes al periódico por sus propios motivos el entusiasmo de Mutesa por el cristianismo. El explorador no se dejaba engañar y sabía perfectamente que un soberano africano que tenía trescientas esposas no iba a resultar fácil de convencer cuando los misioneros insistieran en una monogamia estricta. Pero si Stanley hubiera reconocido ante sus lectores de Inglaterra que Mutesa tenía sus propios planes y que no era tan «civilizado» como había dado a entender en sus artículos, los misioneros se lo habrían pensado dos veces antes de venir. Estaba en juego el futuro de toda la región, y sabía que había sido muy afortunado al obtener el permiso de Mutesa para la llegada de misioneros cristianos. Irónicamente, el asalariado de Ismail, De Bellefonds, había desempeñado un papel trascendental a la hora de convencer al kabaka de que el cristianismo no era una secta, sino la religión de todos los hombres blancos. Afortunadamente el francés, que era calvinista, había guardado silencio acerca de las divisiones religiosas existentes en Europa.

Stanley salió de Buganda el 21 de abril de 1875 y se dirigió al sur bordeando la ribera oeste del Nyanza, tras esperar en vano que Mutesa le proporcionara la escolta prometida de treinta canoas. En esas embarcaciones tenía la esperanza de llevar a todos sus hombres de regreso a Buganda desde Kagehyi, en el extremo oriental del lago, para que pudieran acompañarlo al lago Alberto.

El Lady Alice había recorrido dos tercios del camino hacia Kagehyi cuando Stanley se vio envuelto en el primer acto de una tragedia en dos partes que lo perseguiría durante el resto de su vida. Su tripulación llevaba tres días remando contra el viento con las velas recogidas. La única comida que habían podido encontrar en cuarenta y ocho horas había sido un poco de pescado. De modo que cuando avistaron una isla grande, Bumbireh, rezaron para poder comprar en ella algo de comer. Pero cuando dirigieron la barca hacia un arenal, oyeron gritos de guerra y vieron a sesenta lanceros precipitarse hacia ellos por la playa. Stanley levantó su revólver, pero sus hombres le rogaron que no disparara pues estaban demasiado hambrientos para hacer frente otra vez al lago. En contra de su opinión, Stanley no opuso resistencia cuando su embarcación fue arrastrada a la playa con él y toda su tripulación dentro. Los guerreros se congregaron alrededor del Lady Alice, apuntándolos con sus lanzas, tirándoles del pelo y golpeándolos con palos y porras.

Recibimiento de Stanley en Bumbireh.

Pasaron varias horas terribles, durante las cuales Stanley temió en todo momento que los mataran. Pero su intérprete y timonel a un tiempo, Wadi Safeni, mantuvo la cabeza fría y continuó hablando. Parecía que ya había negociado su liberación a cambio de una gran cantidad de telas y abalorios cuando apareció Shekka, el jefe de los isleños, y ordenó que les quitaran los remos. Stanley sabía que, si no lograban echar su bote al agua de inmediato, los matarían. Con la fuerza que da la más absoluta desesperación, sus hombres se adentraron en el lago impulsando la barca con los brazos y arrancaron las tablas del fondo para usarlas a modo de remos, mientras las flechas caían en el agua a su alrededor. Al mismo tiempo, Stanley disparó contra sus perseguidores con su escopeta de cazar elefantes, matando a un hombre e hiriendo gravemente a otro. El explorador y periodista pensó que a cualquier redactor de periódico le habría encantado ofrecer a sus lectores una buena dosis de sangre, como le había ocurrido al redactor del suyo durante el tiempo que había trabajado como corresponsal de las guerras de los indios en América, pero semejante conjetura resultaría desastrosa para su reputación en el futuro. Basándose en ella decidió que debía contar a los lectores del Daily Telegraph y del New York Herald que había matado a nueve o diez hombres, y no a la insignificante cifra de uno o dos. Al margen de su deseo de agradar a los redactores de los periódicos, lo cierto es que la constante inseguridad de Stanley hizo que nunca fuera capaz de permitir que la gente pensara que alguien hubiera podido ser superior a él.

A su regreso a Kagehyi, el problema más acuciante de Stanley seguía siendo cómo trasladar a Buganda a los ciento cincuenta y cinco hombres a los que Frank Pocock se había encargado de alimentar y mantener unidos mientras él había estado ausente. Frank era en aquellos momentos el único blanco que lo acompañaba, pues Frederick Barker, el empleado de hotel, había muerto de malaria dos semanas antes. Tras la horrible experiencia vivida en Bumbireh, Stanley prefirió regresar a Buganda por tierra. Pero le fue imposible, pues los soberanos de dos reinos situados a orillas del lago declararon que se enfrentarían a él si intentaba viajar por vía terrestre. Se vio obligado, pues, a buscar canoas, y por fin logró adquirir veintitrés embarcaciones sumamente frágiles, que hacían agua por todas partes. El 20 de junio embarcó en ellas a casi todos sus hombres. Dos días después, una tormenta hundió cinco canoas, demostrando al explorador que no podía correr el riesgo de adentrarse en el Nyanza para no pasar por la isla en la que sus hombres y él se habían salvado de la muerte por los pelos. Así que no le quedó más remedio que cruzar por el estrecho situado entre la isla y la tierra firme, igualmente hostil. Incluso cuando Mutesa le envió quince chalupas con toda su tripulación para ayudarle, Stanley siguió temiendo ser atacado por un número superior de canoas ligeras y más manejables de Bumbireh cuando cruzara por aquel canal tan angosto.

Para calibrar cuál era la actitud de los isleños, envió una delegación a comprar comida. Sus integrantes fueron recibidos con una lluvia de lanzas y flechas que causó la muerte a uno de ellos e hirió mortalmente a otros seis. Como los habitantes de Bumbireh acababan de recibir refuerzos de Antari, soberano del reino situado en la orilla opuesta del lago, Stanley y sus aliados baganda (bugandeses) consideraron que o abandonaban su plan de intentar llegar a Buganda o llevaban a cabo un ataque preventivo para asegurarse de que no iban a ser aplastados cuando atravesaran el estrecho. Stanley ordenó, pues, a los tripulantes del Lady Alice navegar ciñéndose a la costa de Bumbireh, lo que permitía a sus tiradores cargarse a los guerreros congregados para impedirles desembarcar en la isla. Aquellos nativos con sus arcos y sus flechas no suponían peligro alguno para Stanley y sus hombres, pero treinta y tres de ellos fueron abatidos; y este hecho innegable dejaría a Stanley indefenso frente a las acusaciones de asesinato.

De momento —tan convencido estaba de que, de no haber asestado un golpe tan violento, habría puesto en peligro a toda la expedición— no previó las serias objeciones a su comportamiento con las que se encontraría cuando volviera a Inglaterra. En África occidental había visto recientemente cómo el ejército del general sir Garnet Wolseley mataba a dos mil guerreros ashanti armados de simples lanzas con la artillería de campaña más moderna de Europa, sin recibir censura alguna a su regreso. Pero Stanley sabía que, a diferencia de sir Garnet, él había actuado sólo por su cuenta, sin el respaldo de ningún gobierno. «Llegamos al corazón de África sin que nadie nos invitara», escribiría más tarde. «De eso era de lo que teníamos la culpa. Pero no era tan grave que hubiera que pagarla con nuestras vidas [al vernos amenazados].» Alegando que actuó en defensa propia, siguió hablando abiertamente en los informes enviados a su periódico del número de hombres a los que mató en su segunda visita a Bumbireh.

El coronel Gordon se vio continuamente enzarzado en escaramuzas con la tribu de los bari en el sur de Sudán. De hecho, los bari mataron a Ernest Linant de Bellefonds poco después de que entregara la carta de Stanley. Así que Gordon sabía que a menudo había ocasiones en las que los viajeros se enfrentaban a la alternativa de matar o morir. «Cosas así pueden hacerse, lo que no se puede es darles publicidad», confesó el futuro mártir de Jartum a Richard Burton. El varapalo que recibió Stanley en la prensa liberal británica dañaría tan gravemente su reputación moral que aquel viaje suyo absolutamente singular, que había aclarado tantos secretos de los sistemas fluviales de África central, no le permitió cosechar los elogios y el reconocimiento que habría merecido.

La expedición llegó a Buganda a mediados de agosto y allí se enteraron de que Mutesa estaba en guerra con sus vecinos del este (los wavuma), así que Stanley no recibió ayuda alguna durante cuatro meses y no pudo viajar al noroeste hasta comienzos de enero de 1876. Pero un gran grupo de guerreros de Bunyoro impidieron que pudiera llegar al lago Alberto con su escolta de baganda. Stanley no tuvo más remedio que dirigirse al sur, a su siguiente objetivo, el lago Tanganica.

Por el camino dedicó varias semanas a explorar el río Kagera, que desembocaba en la ribera occidental del lago Victoria. Stanley se había encontrado con este río de rápido curso poco antes de conocer a Mutesa en el mes de abril. Sospechó que el Kagera, que en algunos lugares alcanzaba los veinticinco metros de profundidad y los ciento veinte de anchura, era el «verdadero origen del Nilo Victoria» y por lo tanto quiso explorarlo hasta Ruanda. Pero, una vez más, le cortó el paso un grupo de africanos hostiles cuando creía, y con razón, que estaba a punto de realizar «otro gran descubrimiento». Dos meses después, mientras se hallaba todavía de viaje en dirección al sur hacia el lago Tanganica, Stanley se topó con Mirambo, el rey de los nyamwezi, al que bautizó como «el Napoleón africano». Mirambo llevaba consigo un ejército de quince mil hombres, incluidos muchos niños soldados, y tenía fama de haber matado a miles de personas, de modo que el explorador debió de asustarse bastante. Prudentemente no puso objeción alguna cuando el gran señor de la guerra lo invitó a convertirse en su hermano de sangre.

El 27 de mayo de 1876 llegó a Ujiji y, aunque le apesadumbró no encontrar ninguna carta de Alice, sí que recibió otra buena noticia, que incluyó inmediatamente en una carta enviada a Edward Levy Lawson, propietario del Daily Telegraph:

Hemos obtenido un triunfo muy señalado sobre Cameron, el protegido de la RGS, cuyos logros se decían que eran enormemente superiores a los de Burton, Speke, Livingstone y Baker, si hubiera que creer a Markham [secretario de la RGS] […] Al cruzar el Lualaba y girar en la dirección equivocada ha dejado la cuestión del Lualaba donde Livingstone la dejó.

Cameron había cedido ante la presión del célebre traficante de esclavos árabe Tippu Tip y había abandonado su objetivo de seguir el curso del Lualaba hacia el norte desde Nyangwe. Por el contrario, había continuado hacia el sur en un viaje transcontinental sin ninguna significación geográfica en particular. Así que si Stanley lograba no morir en el intento, sería él el que acabara la obra de Livingstone y se convirtiera, en un siglo de grandes exploradores, en el más grande.

Completó en sólo cincuenta y un días la circunnavegación del lago Tanganica, cosa que ni Speke y Burton ni Cameron habían conseguido. Stanley confirmó la conjetura de este último, según el cual el río Lukuga era el único emisario del lago y aparentemente desembocaba en el Lualaba. Este hecho —junto con las alturas relativas del Tanganica, el Victoria y el Lualaba en Nyangwe— lo llevaron a sospechar que lo más probable era que el Lualaba formara parte del sistema fluvial del Congo, y no de la cuenca del Nilo. De ser así, podía imaginarse que el viaje al Atlántico resultaría más largo y más peligroso que el que lo habría llevado por el Lualaba hasta el Bahr el-Ghazal y luego hasta el Nilo. Así que se puso a escribir a Alice la que pensó que tal vez fuera la última carta que la joven recibiera de él, «hasta que yo venga a buscarte o la muerte venga a buscarme a mí».