Obediente y seguro servidor del doctor

En el punto del diario de Stanley en el que camina al encuentro de Livingstone han sido arrancadas tres hojas, justo en el momento en que debió de decir: «¿El Dr. Livingstone, supongo?». Parece que la única razón para arrancarlas habría sido que no confirmaban las palabras del famoso saludo. La célebre pregunta tampoco aparece en el diario de Livingstone ni en sus cuadernos de notas ni en ninguna de las cartas —una docena aproximadamente— escritas por él en los dos años siguientes. Como Livingstone repitió las palabras mucho menos memorables de Susi en casi todas sus cartas de esta época, daría la impresión de que el saludo se lo habría inventado el propio Stanley en algún momento no precisado durante los seis meses siguientes al encuentro. De hecho, desde que salió de Zanzíbar había estado intentando imaginar qué saludo lacónico y discreto se le habría ocurrido decir a un caballero inglés. Con lo de «¿El Dr. Livingstone, supongo?», pensó que por fin había encontrado la formulación perfecta. Se habría llevado una impresión enorme si la gente se hubiera reído de él por no saber decir una frase sincera y espontánea.

En su libro How I Found Livingstone («Cómo encontré a Livingstone»), se dice que el segundo comentario que hizo Stanley al médico misionero fue: «Gracias a Dios que me ha permitido dar con usted». Y parece muy probable que pronunciara esta frase, o cualquier otra más coloquial. Pero dijera lo que dijera, no cabe duda de que Livingstone no se sintió nunca más feliz de ver una cara blanca que cuando contempló la de Stanley. No exageraba cuando dijo: «Me ha dado usted nueva vida». Así pues, fue un momento muy emotivo para los dos. Al ver las lágrimas que rodaban por las mejillas de Livingstone, Stanley supo que no había la menor posibilidad de que el explorador se negara a contestar a sus preguntas. Pero esperó hasta el día siguiente antes de confesar que era un corresponsal especial del New York Herald. «Ese periódico despreciable», dijo Livingstone, aunque con una sonrisa. Stanley se dio cuenta enseguida de que el doctor era escocés, no inglés, como había pensado en un principio, y de que ambos tenían en común su ascendencia celta, aunque él siguiera fingiendo que era americano.

Cuando describe la apariencia de Livingstone y dice que era la de un hombre corriente, «como un libro con una encuadernación de lo más sencilla», señala una importantísima verdad relativa a este personaje. Su apariencia no daba «señal alguna de la fuerza o el talento que se ocultaban en él». Parecía más joven de lo que realmente era —tenía casi sesenta años—, sus ojos eran marrones y brillantes, los dientes se le movían y eran irregulares; era de estatura media, un poco cargado de hombros, y caminaba con «un paso firme y pesado a la vez, como si fuera un hombre cansado de trabajar o fatigado». Stanley tuvo inmediatamente la sensación de que Livingstone no era el misántropo que Kirk había hecho que se imaginara. Pocos habrían podido rivalizar con él en materia de sufrimientos y privaciones durante su infancia, pero la infancia de Livingstone tampoco había sido nada fácil. Había trabajado en un taller para niños en una fábrica de algodón situada cerca de Glasgow, y había vivido en un piso de alquiler de una sola habitación con toda su familia, integrada por seis miembros. Pero había logrado acabar los estudios en la escuela de medicina pagados con el dinero ganado trabajando de hilandero.

Livingstone había viajado por primera vez a África en 1841 —el mismo año en que había nacido Stanley— y había pasado diez años muy frustrantes como médico misionero en Botsuana, y fue ordenado ministro de la Iglesia Congregacional antes de salir de Inglaterra. A pesar de la idea que el público tenía de él como misionero sin par, en realidad sólo había logrado hacer una conversión, por lo demás poco duradera. Después de este fracaso, había pensado que no estaba dispuesto a pasarse la vida como lo había hecho su suegro, convirtiendo a unas cuantas personas. Livingstone comprendía perfectamente por qué los africanos consideraban que la monogamia y las familias pequeñas constituían una amenaza para todo su modo de vida. Un jefe con muchas esposas podía dar grandes festines, cultivar grandes cantidades de productos alimenticios y gozar del apoyo de una gran descendencia. ¿Por qué iba a querer deshacerse de todo eso? El fracaso como misionero convencional indujo a Livingstone a creer que sólo una invasión cultural masiva podía llevar a un número significativo de africanos a adoptar las costumbres y la religión del hombre blanco. Si los comerciantes lograban remontar los ríos hasta el interior en barcos de vapor, construir casas de dos pisos y vender productos industriales a cambio de la producción local, los africanos se mostrarían más respetuosos con las creencias de la gente que les llevara tales maravillas. Con el tiempo, los africanos tal vez incluso se avinieran a trabajar por un salario, a formar familias pequeñas, a limitarse a tener una sola esposa, y en consecuencia su lealtad a sus jefes y a sus tribus se debilitaría lo bastante como para dar una oportunidad al cristianismo.

Así pues, entre 1849 y 1851 Livingstone hizo tres viajes a África con el fin de abrir el continente al mundo, tres viajes que culminaron con la expedición al Zambeze, al cual llegó en las proximidades de Linyanti el 4 de agosto de 1851. Entre 1853 y 1856 cruzó África de costa a costa, siguiendo la línea del Zambeze. Luego, entre 1859 y 1864, intentó demostrar su navegabilidad y descubrir un lugar en el centro de África meridional apto para el establecimiento de misioneros y comerciantes. Esperaba que los ríos fueran las «carreteras de Dios» hasta el interior del país. Pero el curso del Zambeze era interrumpido a menudo por arenales y rápidos, que se unieron a la malaria para acabar con sus sueños de establecerse en la zona. Sin embargo, los ríos y los lagos siguieron atrayéndole, como pudo comprobar cuando las teorías enfrentadas de Speke y Burton acerca del Nilo fascinaron su imaginación.

Habitualmente evasivo en lo referente a sus descubrimientos geográficos, Livingstone halagó a Stanley mucho más de lo que este hubiera podido imaginarse confiándole todas sus ideas acerca de la fuente del Nilo. Luego, apenas cuatro días después de la llegada del joven corresponsal, el anciano le propuso incluso que viajara con él hasta el Lualaba para ayudarle a completar su obra. Stanley no sabía qué hacer, pero al final dijo que debía cumplir con sus obligaciones con el New York Herald y llegar cuanto antes a la costa con la noticia de su encuentro con el explorador.

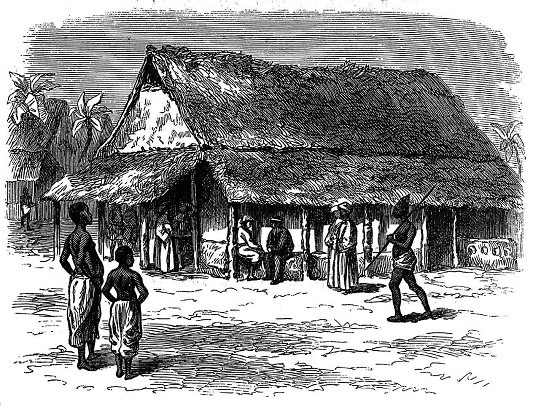

Livingstone sentado con Stanley delante de su tembe en Ujiji (grabado incluido en el libro de Stanley, How I Found Livingstone).

Pero dos días después, como no soportaba la idea de desairar a Livingstone, le propuso una solución de compromiso: podían dirigirse al extremo norte del lago Tanganica, infinitamente más accesible. Stanley había leído la edición de los Proceedings of the Royal Geographical Society y por lo tanto desde 1865 conocía la teoría de Burton que afirmaba que el río Rusizi salía del lago Tanganica hacia el norte y desembocaba en la ribera meridional del lago Alberto descubierto por Baker para continuar su curso hacia el norte convertido en el Nilo Blanco. Esta opinión era compartida por Livingstone, como Stanley sabía perfectamente por la publicación que había hecho la propia RGS de la carta del doctor a John Kirk de 30 de mayo de 1869. En esta carta (la última que había llegado al mundo exterior antes de que Stanley hiciera su aparición en Ujiji), Livingstone decía que necesitaba «bajar» por la que él llamaba «la línea de drenaje oriental [del Nilo]», expresión que utilizaba para referirse al sistema fluvial que de norte a sur empezaba supuestamente en el lago Bangweulu y que, siguiendo su curso hacia el norte a través del lago Moero, desembocaba en la ribera occidental del lago Tanganica y luego, continuando por el Rusizi, llegaba hasta el lago Alberto. Pero al conocer más detalles sobre el gran Lualaba a través de la experiencia directa, y darse cuenta de que discurría hacia el norte a lo largo de unos seiscientos kilómetros desde su fuente en el lago Bangweulu y muy probablemente varios centenares más, el doctor había perdido el interés por el lago Tanganica. Según dijo a Stanley, el Lualaba era «la línea central de drenaje [y] la más importante […] [En comparación] la cuestión de si existe una relación entre el Tanganica y el Alberto Nyanza queda reducida a la insignificancia».

Pero cuando Stanley recordó a Livingstone que sir Roderick Murchison y la RGS querían que se aclarara la cuestión del Rusizi y que estaban dispuestos a correr con todos los gastos de su viaje hasta el extremo norte del lago Tanganica, el doctor reconoció que debían ir hasta allí. Aquel viaje había supuesto un reto insuperable para Burton y Speke, pero como Livingstone y Stanley se negaron a tener cualquier tipo de relación con el jefe Kannena y aceptaron la canoa grande que les prestó un árabe, Said bin Majid, llevándose consigo sólo al cocinero de Stanley, a su intérprete, a dos guías locales y a dieciséis wangwana como remeros, consiguieron mantener en todo momento el control sobre sus servidores. Los hombres de Speke y Burton se habían negado a proseguir el viaje alegando peligros reales o imaginarios.

Stanley y Livingstone se embarcaron el 16 de noviembre, seis días después de la llegada de Stanley a Ujiji. Recreándose en los conocimientos de mitología griega que había adquirido estudiando por su cuenta, Stanley comparó entusiasmado su «burda canoa tallada en el noble tronco de un mvule» con la nave Argo de Jasón. Se arrimaron a la orilla y Stanley quedó hechizado por la «riqueza del follaje de los hermosos árboles, muchos de los cuales estaban en flor […] que exhalaban una fragancia de una dulzura indescriptible». Las idílicas circunstancias en las que vivía la gente también fueron de su agrado, con sus aldeas de pescadores, sus bosques de palmeras, sus huertas de batatas y sus silenciosas bahías. Aparte de un encuentro con unos nativos que se pusieron a tirarles piedras, pero que fueron amansados por Livingstone al mostrarles la piel blanca de su brazo y preguntarles si les había hecho daño alguien de su mismo color, no sufrieron ningún inconveniente más.

Cuando llegaron al extremo superior del lago el 28 de noviembre, descubrieron que el Rusizi no salía del Tanganica, sino que desembocaba en él. Se trataba de un descubrimiento de primer orden que excluía de un plumazo la posibilidad de que el lago Tanganica fuera una especie de fuente o depósito natural del Nilo. Pero ni siquiera el descubrimiento de que el Rusizi desembocaba en el lago obligó a Burton a retractarse de sus tesis cuando se enteró de la noticia, pues siempre cabía imaginar que hubiera un río que saliera de la margen occidental del lago, desembocara en el Lualaba y luego continuara hacia el norte convertido en el Nilo. Pero pensando de manera realista, lo más probable era que los únicos candidatos serios a ser la fuente del Nilo fueran o el Victoria Nyanza o la cabecera del Lualaba. Sin embargo, la tesis del Lualaba planteaba efectivamente un problema muy serio. La altura que Livingstone había calculado para Nyangwe era de unos seiscientos metros sobre el nivel del mar, idéntica a la que había dado Baker para su lago Alberto. Naturalmente cabía la posibilidad de que una de las medidas o incluso las dos estuvieran equivocadas. Pero si no lo estaban, para soslayar este inconveniente (que excluía toda relación directa entre el Lualaba y el lago Alberto), Livingstone sostenía que el Lualaba podía en pura lógica sobrepasar el lago Alberto por el oeste y enlazar con el «ramal del Nilo de Petherick», el Bahr el-Ghazal.

Así que de vuelta en Ujiji el 13 de diciembre, después de una excursión de quinientos kilómetros que duró menos de un mes, los dos británicos decidieron ir juntos hasta Kazeh. Desde allí, Stanley tenía pensado regresar a la costa y enviar a Livingstone provisiones, pertrechos y hombres escogidos que acompañaran al doctor hasta el Lualaba y bajaran con él por río hasta demostrar que era el Nilo.

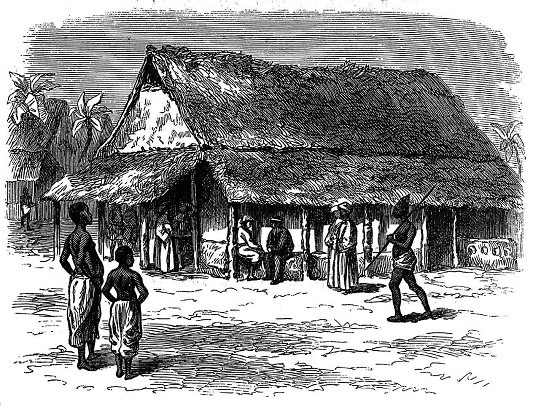

Livingstone y Stanley en la desembocadura del Rusizi (grabado incluido en el libro de Stanley, How I Found Livingstone).

Ya cuando iniciaron su viaje a orillas del lago, Stanley anotó en su diario que la actitud de Livingstone hacia él era «benévola y paternal», actitud que le había permitido «pensar [de sí mismo] que era alguien, aunque nunca hasta entonces lo había sospechado». Durante el viaje, Stanley enfermó gravemente y anotó que el doctor «se comportó como un padre, y no podría haber sido más amable». Este aspecto paterno-filial de su relación tenía una importancia enorme para Stanley, pero afectó también a Livingstone. «Este chico, con lo bueno que es, ha actuado conmigo como un hijo», explicaría en una carta a su hija Agnes. El hijo del doctor, Robert, se había enfadado con él y se había ido a vivir a América bajo un nombre supuesto. Durante la guerra civil Robert había combatido por la Unión y había muerto en la batalla de Gettysburg. Conmovido al escuchar que Stanley también había luchado por la Unión en la misma guerra (naturalmente el joven aventurero se guardó muy mucho de mencionar sus deserciones), Livingstone le pidió que localizara la tumba de su hijo y le pusiera una lápida. Le confió asimismo lo desesperado que se había sentido a la muerte de su esposa. No admitió, sin embargo, que Mary se había vuelto alcohólica durante los años que había permanecido en Inglaterra separada de él con motivo de sus grandes viajes por África. Pero incluso ese grado tan elevado de confidencialidad era sumamente raro en Livingstone.

Stanley se encariñó mucho con esta figura paterna e hizo todo lo posible por convencerlo de que volviera a Inglaterra con él antes de regresar al Lualaba. El doctor podría así ver a sus hijos —la menor de ellos, Anna Mary, tenía sólo doce años— y recuperar a los viejos amigos. Tendría además ocasión de que le ajustaran los dientes y de someterse a una operación de hemorroides. Pero Livingstone no se dejó impresionar por estos argumentos. Si aguantaba otros dieciocho meses en África, podría solucionar el problema de la cuenca del Nilo. Su determinación y su disposición a arriesgar la vida sin quejas ni autocompasión eran virtudes que Stanley respetaba mucho. Pero el joven aventurero quedó horrorizado cuando Livingstone le dijo que no tenía intención de trasladarse directamente a Nyangwe, sino atravesar cientos de kilómetros hacia el sur y rodear el lago Bangweulu y todas las fuentes del Lualaba, como el Lomani, antes de bajar por el río principal en dirección al norte. Stanley se había dado cuenta de que el doctor sufría sus peores «ataques de disentería» cuando se mojaba. De modo que vadear los pantanos del Bangweulu en plena estación de lluvias sería el objetivo más peligroso al que podía enfrentarse.

Cuando llegaron a Unyanyembe y a medida que se acercaba el momento de partir, Stanley empezó a temer que probablemente no volvería a ver a su amigo después de su separación. Sabía que Livingstone no dudaría en morir en el intento antes que dar marcha atrás. «No estoy hecho para ser un explorador africano […] Detesto cordialmente este país», confesaba Stanley en su diario en noviembre de 1871, y tres meses después reconocía que le daba miedo acabar «bajo el suelo arenoso» de África si volvía alguna vez allí. Así pues, ¿cómo es que Stanley, que no era religioso desde el punto de vista convencional y que desde mediados de noviembre había sufrido ataques de fiebre a razón de casi uno a la semana por término medio, llegó a pensar poco después de su regreso a Inglaterra que, si Livingstone moría, su obligación era acabar la obra del difunto? La respuesta es el amor y la admiración que sentía por el doctor. El impacto que sobre Stanley tuvo este idealista caracterizado por una visión filantrópica de todo un continente —por el que estaba dispuesto a dar la vida— fue descomunal. Ser tratado como un hijo por un hombre tan famoso y singular fue la experiencia culminante de la vida de Stanley.

No es que suspendiera por completo sus facultades críticas, pues poco después de emprender la marcha hacia la costa, Stanley reconocería en su diario que Livingstone no tenía «un carácter tan angelical como yo creía durante mi primer mes de convivencia con él». El doctor lo había sorprendido expresando «un fuerte desprecio» por los misioneros que habían venido a petición suya hasta la meseta del Shire y seis de los cuales habían muerto. Pero Stanley se dio cuenta de que las flaquezas de aquel hombre hacían que sus virtudes resultaran todavía más notables: su valentía, su idealismo, su lucha en defensa de las víctimas del tráfico de esclavos, o su falta de interés por el dinero y el estatus social. Aunque propenso a mostrarse desdeñoso con otros exploradores, Livingstone trató a Stanley, que era periodista, de igual a igual. «Como si yo fuera —decía Stanley asombrado—, de su misma edad o tuviera su misma experiencia». Stanley encontraba adorable esta falta de altanería. Cuando el doctor le habló de los críticos de gabinete que tenía en la RGS y dijo: «Si cualquiera de ellos viniera a África sabría lo que cuesta obtener un mínimo de información exacta sobre un río», Stanley se puso a echar pestes de ellos y a defender a Livingstone.

En el carácter del doctor había efectivamente un lado santurrón, como sin duda alguna ponen de manifiesto sus diarios, y Stanley tuvo la sensación de que había en él «algo de vidente», además de fijarse en su «heroísmo espartano». Cuando Livingstone le dijo con tristeza: «He perdido mucha felicidad con todo este andar de acá para allá, lo sé. Es como si hubiera nacido para el destierro», Stanley sintió que los unían unos lazos muy fuertes. Su propia vida errante como periodista había supuesto una especie de destierro y le había costado el amor de la mujer con la que había esperado casarse. Abrigaba también una enorme simpatía por la entrega de Livingstone a su trabajo, sintiendo que él también tenía esa misma necesidad: «En mi naturaleza está dedicarme al trabajo duro como en la de otros está dedicarse a los placeres».

Por todos estos motivos y porque la pena que sintió en el momento de la despedida fue, según sus propias palabras, «mayor que cualquier dolor que haya tenido que soportar», presentaría al explorador casi como un santo en su libro How I Found Livingstone, que fue todo un superventas, y esa sería la imagen de él que pasaría a la historia. En el libro Livingstone aparece como un hombre sin tacha, lo mismo que sus servidores, que lo adoraban y habían trabajado largo tiempo para él, aunque Stanley conocía perfectamente su afición a las prostitutas, al robo y al consumo de drogas. Su cariño por Livingstone lo indujo a hacer la vista gorda ante este tipo de cosas, y además sabía que resultaba más conveniente para su relato decir que había encontrado en África a un santo olvidado de todos y no a un hombre solitario y acorralado.

La noche del 13 de marzo de 1872, el día antes de que Stanley emprendiera su marcha hacia la costa, Livingstone le expresó su agradecimiento «sin ahorrar elogios», lo que hizo que el periodista se pusiera a «sollozar [como] un niño sensible de ocho años». Aunque había sufrido «sucesivos ataques de fiebre [y a pesar del] estado de semilocura que a menudo [le] acarreaban», Stanley se dio cuenta, al despedirse de Livingstone, de que sería el «obediente y seguro servidor del doctor en el futuro, si tenía ocasión de probar mi celo». Así pues, la influencia personal de Livingstone había llevado al periodista sediento de fama a encontrar dentro de sí la necesidad de seguir las huellas de su héroe, aunque cuando llegó sano y salvo a la costa, Stanley ya no estaba tan seguro de ello. Que tuviera o no la oportunidad de desempeñar un papel en la búsqueda de las fuentes del Nilo dependería de la acogida que tuviera en Londres.