No cejar en la búsqueda hasta que encuentre a Livingstone

John Rowlands, que un día sería conocido en todo el mundo como Henry Morton Stanley, nació en la pequeña localidad de Denbigh, en el norte de Gales, en 1841. Fue el primogénito de una camarera alocada de dieciocho años, Elizabeth Parry, que lo abandonó cuando todavía era un niño y que llegó a tener cinco hijos más —de dos o posiblemente tres padres distintos—, aunque sólo el último naciera dentro del matrimonio. John nunca conoció a su padre, cuya identidad siegue siendo oscura. Se dice que fue un procurador de la localidad o quizá un mozo de granja, ambos alcohólicos y muertos prematuramente.

John Rowlands se crio en casa de su abuelo materno, carnicero retirado, que sufrió un ataque cardíaco mortal cuando el pequeño tenía sólo cinco años. Durante los primeros seis meses después de la desgracia, John vivió en casa de una pareja de mediana edad cerca de su antigua casa, pero sus dos tíos, prósperos tenderos de la localidad, dejaron de pagar repentinamente su manutención y la pareja encargó a su hijo mayor, Dick, que llevara al pequeño John Rowlands al asilo para pobres de St. Asaph. Por el camino hacia el orfanato, situado a casi quince kilómetros, Dick dijo a John que se lo llevaban a vivir con una tía suya, cuya granja se encontraba en la misma dirección. Cuando llegaron a la puerta de la institución, Dick tocó la campana que repicó en el interior del edificio, y dio media vuelta, diciendo azoradamente cuando el pequeño John le preguntó dónde iba: «A comprarte unos pasteles».

«Desde aquella noche terrible —escribiría Stanley cincuenta años después—, mi resentimiento no ha disminuido un ápice […] Para mí habría sido mejor que Dick, mucho más robusto que yo, empleara la fuerza, en vez de hacer pedazos mi buena fe y plantar las primeras semillas de la desconfianza en el corazón de un niño». Aquel día de engaño y de traición fue el más instructivo en la vida del pequeño Rowlands, pues venía a reflejar el abandono del que había sido objeto por parte de sus progenitores, y a reforzar su convicción de que su familia lo consideraba un ser despreciable y sin valor alguno. Posiblemente nadie habría podido figurarse, desde luego, que aquel niño abandonado y sin un céntimo sería capaz un día de reunir las cuantiosas sumas de dinero necesarias para sus exploraciones en África. Como interno de un orfanato para pobres, Rowlands sabía que en una sociedad de un clasismo brutal como la suya él era lo más bajo que cabía imaginar, pero, en vez de dejarse aplastar por la conciencia de sus circunstancias, esa misma conciencia encendió en él una fiera determinación de demostrar que todos los que lo rechazaban estaban equivocados.

En diciembre de 1850, cuando todavía no tenía ni diez años, el director del asilo lo llevó aparte durante la hora de la cena y «señalando a una mujer que tenía un rodete de pelo oscuro detrás de la cabeza», le preguntó si la conocía.

—No, señor —contesté.

—Pero bueno, ¿no conoces a tu propia madre?

Yo habría esperado sentir una efusión de ternura, pero la expresión de la mujer era tan fría que las válvulas de mi corazón se cerraron como de golpe.

Su madre no había ido a la casa de acogida a verlo, sino que había sido admitida en ella como pobre de solemnidad junto con otros dos hijos suyos. Pero, lejos de sofocar cualquier sentimiento de cariño hacia ella, John se prometió a sí mismo que iba a ganarse el amor de aquella mujer desdeñosa. Siendo como era el niño más listo de la escuela del orfanato, habría sido perfectamente posible que lo consiguiera, pero su madre se dio de baja unos días después y no volvió a visitarlo nunca. Ni siquiera el hecho de que el director lo escogiera para convertirse en futuro maestro significó nada para él.

Los internos del asilo llevaban unos trajes de fustán (franela basta); se levantaban a las seis, se lavaban con agua fría, llevaban a cabo las tareas domésticas y, si estaban acogidos junto con sus padres y hermanos, eran separados inmediatamente de ellos. Sin embargo, algunos de los más capacitados aprendían a leer, escribir y hacer cuentas. Estando en el asilo, John leyó el primer libro de David Livingstone, Missionary Travels («Viajes de un misionero»), que le causó una profunda impresión. Pocos compañeros suyos habrían podido digerir un libro como aquel. Los niveles de educación eran muy bajos cuando John llegó a St. Asaph, pero mejoraron constantemente durante sus largos años de estancia en el orfanato.

Las personas encerradas durante años en instituciones a menudo acarician fantasías de fuga, en las que saltan muros, viven en bosques y recorren kilómetros y kilómetros en pos de horizontes lejanos. No es por tanto ningún disparate suponer que el encarcelamiento al que se vio virtualmente sometido John en su niñez lo predispusiera a explorar un continente ilimitado. John tuvo que abandonar St. Asaph a los quince años, y dos años después estaba trabajando ya como mozo de carnicería en Liverpool, donde se lo habían llevado a vivir con ellos unos tíos suyos. Eran tan pobres que le quitaron todos sus ahorros —apenas una guinea— y empeñaron el único traje que tenía. Un día que fue a entregar la carne a un paquebote americano amarrado en el puerto, decidió emigrar. No había cumplido todavía los dieciocho años y aquella fue una de las decisiones más valientes de su vida.

Aunque Stanley diría luego que en Nueva Orleans —donde abandonó el barco— fue adoptado por un acaudalado comerciante en algodón llamado Henry Stanley, en realidad nunca conoció a aquel hombre. Ya desde que llegara al asilo de St. Asaph, Rowlands había deseado formar parte de una familia estructurada. En América simplemente fingió que aquella fantasía suya con la que tanto había soñado se había hecho realidad. No se trataba de una mentira sin más. Los padres de John le habían negado una identidad y ahora él sentía la necesidad imperiosa de inventarse una.

Cuando llegó a Nueva Orleans, en febrero de 1859, trabajó en un almacén de venta al por mayor, que suministraba mercancías a los barcos del Misisipi para que las llevasen a las ciudades y las colonias establecidas río arriba. Cuando el propietario del negocio murió de forma repentina ocho meses después, Rowlands perdió su empleo y durante algún tiempo hizo de auxiliar de cocina en los barcos del río antes de encontrar trabajo en un almacén de una localidad de la ruta, Cypress Bends, cerca de Little Rock, en Arkansas. Allí empezó a llamarse Henry Stanley, nombre que había visto escrito por primera vez en unos sacos de algodón del almacén al por mayor en el que había trabajado. Debió de gustarle cómo sonaba. Henry Hope Stanley —por dar el nombre completo de aquel próspero hombre de negocios de Nueva Orleans— era el propietario de casi toda la maquinaria utilizada para comprimir y empaquetar el algodón en rama de la ciudad. Evidentemente a John Rowlands le gustó adoptar el nombre de un rico comerciante en algodón, dueño de toda una fábrica, en parte en la creencia de que el nombre por sí solo tenía el poder de conferir a su nuevo usuario algo de la grandeza de su propietario original. Su deseo, escribiría Rowlands después, había sido durante mucho tiempo «quitarme de encima el odio asociado a mi viejo nombre y a su dolorosa historia».

Pero ¿cómo lo consiguió? Al principio, presentándose como Henry Stanley cuando solicitó el empleo en Cypress Bends. Luego, en agosto de 1860, cuando el funcionario del censo se presentó en el almacén, el joven John Rowlands, de diecinueve años, dijo que se llamaba William Henry Stanley. El William se lo quitó al cabo de un año, pero el pseudónimo Henry Stanley sobreviviría y se ampliaría en 1872 con un segundo nombre, Morton.

Cuando comenzó la guerra civil americana, los demás mozos de almacén de Cypress Bends se alistaron inmediatamente para luchar por el sur. Al ser extranjero, Stanley pensó que no era su guerra, pero la llegada de un paquete de regalo anónimo conteniendo unas bragas de mujer —el equivalente a la pluma blanca, utilizada en Gran Bretaña como símbolo de cobardía— le hizo cambiar de opinión. En abril de 1862, participó en la sangrienta batalla de Shiloh, donde fue capturado y trasladado a un campo federal de prisioneros a las afueras de Chicago. Allí fueron muchos los hombres que murieron de tifus, de modo que cuando el comandante del campo le propuso liberarlo bajo la condición de unirse al ejército de la Unión, Stanley no dudó en cambiar de bando para salvar la vida. Pero después de una temporada en el hospital recuperándose de la disentería, volvió a desertar.

Enfermo y sin un céntimo, se dirigió al este con la intención de trabajar para pagarse el billete de vuelta a Gran Bretaña. Se había enterado de que últimamente su madre era concesionaria de dos tabernas, y por lo tanto estaba por fin en condiciones de ayudarle. Después de desembarcar en Liverpool, tuvo que recorrer más de ochenta kilómetros a pie hasta el pueblo en el que su madre tenía una de sus tabernas. Cuando llegó, exhausto y demacrado, Stanley llamó a la puerta trasera del negocio.

Salió a abrir mi madre, que quedó perpleja al verme. No habló gran cosa, pero lo que dijo no lo olvidaré nunca […] «No vuelvas a aparecer por mi casa a menos que estés en mejores circunstancias de las que, según veo, estás ahora».

De vuelta en América, Stanley asumió el riesgo de enrolarse en la marina de la Unión, presentándose como Henry Stanley, el mismo nombre con el que había desertado del ejército de la Unión. Los desertores capturados eran metidos en la cárcel, o incluso fusilados o ahorcados. A bordo del barco se hizo amigo de un recadero de dieciséis años, Lewis Noe, quien afirma, según recordaría más tarde, que Stanley pasaba muchas horas al día leyendo libros de viajes de autores como Richard Burton y Alexander Kinglake, y aseguraba que él mismo iba a vivir sus propias aventuras. Como el papel de la marina en la guerra civil quedó en nada, Noe y Stanley desertaron y se pusieron a ahorrar dinero llevando a cabo una curiosísima serie de trabajos provisionales —por ejemplo, buscando oro o haciendo de escribientes para un juez— para poder irse de viaje. El objetivo de Stanley era atravesar Turquía y dirigirse a la India o a China. A la vuelta de su viaje tenía intención de escribir un libro que se convirtiera en un éxito de ventas. Pero sus planes no salieron como él pensaba. Desde el primer día que pusieron los pies en Turquía, los viajeros se encontraron sin dinero y sin medios para viajar. Tras intentar robarle el caballo a un mercader turco, los dos aventureros fueron desvalijados, secuestrados, golpeados y, además, en el caso de Noe, violado. Se habrían convertido en unos auténticos indigentes si el cónsul norteamericano en Constantinopla no les hubiera prestado algún dinero.

Su expedición había fracasado estrepitosamente, pero Stanley seguía decidido a impresionar a su madre. Antes de abandonar Turquía, pagó a un sastre con parte del dinero del cónsul para que le hiciera una copia del uniforme utilizado por los oficiales de la marina estadounidense, atuendo que llevó durante casi todo un mes cuando llegó a Denbigh. Ahora que parecía tener dinero y buena posición, su madre, Elizabeth Jones, lo invitó a pasar las Navidades en la más grande de sus dos tabernas, junto con sus hermanastros y el hombre con el que se había casado recientemente. Aquellos fueron los primeros días que Stanley pasó con su madre y su familia.

Noe se había quedado en Liverpool esperando su regreso y, mientras estuvo allí, escribió varias cartas a su amigo, poniendo en el sobre el nombre Henry Stanley. Este había empezado a llamarse de nuevo John Rowlands durante su estancia en Gales, de modo que se vio obligado a explicar por qué llevaba aquel nombre que no le pertenecía. Su madre lo acusó de haberse cambiado de identidad para ocultar una vida delictiva. Como el joven no podía reconocer que había abandonado deliberadamente su primitivo apellido galés sin ofender a su madre y a otras gentes de la localidad, se sacó de la manga la historia de la adopción, que, en cualquier caso, tenía para él un profundo atractivo emocional. Dijo que había sido tratado como un hijo por el señor Henry Stanley, propietario del almacén en el que había encontrado su primer trabajo en Nueva Orleans. De hecho, continuó diciendo, el señor Stanley le había dado su apellido y le había nombrado su heredero, pero había muerto justo antes de materializar su deseo en un nuevo testamento. Cuando Stanley se hiciera famoso, su madre referiría a varios periodistas el cuento de la «adopción» de su hijo y cómo había adquirido su nombre. Toda esta historia inventada apareció después en los periódicos y en varios libros, así que Stanley se vio obligado a cargar toda la vida con esa mentira. Él mismo complicó las cosas al llevar el embuste todavía más lejos, afirmando que había sido criado como americano en Misuri, ocultando su nacimiento ilegítimo y su estancia en el asilo, pero privándose al mismo tiempo de la admiración y el apoyo de los que habría gozado en Inglaterra si hubiera reconocido su identidad británica.

Tras reunirse con Lewis Noe en Liverpool en enero de 1867, Stanley contó a su joven amigo algo que dejó a este boquiabierto. Un día, dijo el hombre cuya expedición a Turquía había supuesto un rotundo fracaso, seguiría los pasos del Dr. Livingstone en África y lo entrevistaría para el New York Herald, haciéndose de paso rico y famoso.

Aunque sólo había pasado un año desde la vuelta de Livingstone a África, la prensa británica hacía innumerables especulaciones acerca de su paradero cuando Noe y Stanley llegaron a Liverpool. Stanley dijo a su incrédulo amigo que, entre que había salido de Gales y había regresado a Liverpool, había estado en Londres para entrevistarse con el coronel Finley Anderson, el jefe de la delegación del New York Herald en la capital. Por difícil de creer que fuera, resultó que era verdad, aunque, al carecer de experiencia como viajero, Anderson había rechazado su propuesta. Pero el director de la agencia le había dado ciertos ánimos y le había pedido que siguiera en contacto con él. El propio Stanley atribuiría luego la brillante idea de ir a buscar a Livingstone a James Gordon Bennett Jr., el malhumorado millonario, dueño del New York Herald, periódico famoso en todo el mundo, pero eso sería porque para entonces daba la impresión de que toda su carrera dependía de la continuación del patrocinio de ese autócrata. Además Stanley no querría nunca que se supiera que la inspiración para salir en busca de Livingstone se había debido a sus ansias de notoriedad y no a un deseo filantrópico por su parte de prestar ayuda al explorador en apuros.

En 1867, de nuevo en América, Stanley logró que el Missouri Democrat lo enviara como reportero para informar sobre las guerras de los indios en Nebraska. Mientras prestaba servicio en la marina, había vendido relatos bélicos a diversos periódicos del Medio Oeste, y alguien le había dicho que prometía mucho como periodista. Sus informes sobre las guerras de los indios llamarían la atención lo suficiente como para cambiar su vida. Otros editores y propietarios de periódicos se percataron de lo vívidas que eran sus descripciones de la campaña del general Hancock. Esto le permitió, a comienzos del año siguiente, viajar a Nueva York y convencer a James Gordon Bennett de que lo enviara a África para informar de una expedición británica de carácter punitivo en Etiopía. Gracias al soborno de un importante empleado de telégrafos, Stanley logró hacer pública la noticia de la derrota y el suicidio del emperador de Etiopía días antes de que cualquier otro corresponsal enviara su informe. Stanley convenció entonces a Bennett de que encontrar a Livingstone en el corazón de África sería toda una exclusiva de importancia histórica. No fue un logro baladí, ni mucho menos, pues en opinión de Bennett a los americanos no les interesaba nada África. Además, Bennett temía que Stanley, después de dilapidar miles y miles de dólares, no consiguiera localizar a su hombre y muriera en las selvas del continente negro. Una especie de sexto sentido indujo a Bennett a retrasar más de un año la marcha de Stanley, hasta el otoño de 1870, época en la que Livingstone llevaba en África sin ver una cara blanca más de cuatro años y medio. En la costa no se había recibido ninguna carta del desaparecido desde hacía dieciocho meses. Así que si Stanley lo localizaba, causaría indudablemente verdadera sensación.

En 1869 Stanley se prometió con Katie Gough Roberts, una chica galesa a la que había conocido durante sus visitas a Denbigh entre misión y misión. Stanley ansiaba la seguridad del matrimonio, pero también deseaba librarse de su antigua personalidad a través de los viajes y las aventuras. Al final, el padre de Katie lo obligó a escoger entre las dos cosas diciéndole que no podría casarse con Katie a menos que empezara a residir en Gran Bretaña durante largos períodos de tiempo. Como la elección le vino impuesta en el momento en el que su gran idea de salir en busca de Livingstone empezaba a cuajar, Stanley escogió la misión en África. «Mi gran amor por ti no podrá cegarme; no podrá hacerme abandonar la senda que me he trazado», diría a Katie. Pero no perdió nunca la esperanza de conseguir sus dos aspiraciones, encontrar a Livingstone en África y casarse con Katie a su regreso. La joven, sin embargo, no estaba dispuesta a esperar y contrajo matrimonio con un estudiante de arquitectura de Manchester en septiembre de 1870, mientras Stanley estaba todavía ausente escribiendo relatos para el New York Herald. Al final, tras enviar un informe sobre la inauguración del canal de Suez y visitar Jerusalén, Odesa y los campos de batalla de Crimea, Stanley obtuvo permiso para viajar a Bombay y zarpar desde allí hasta Zanzíbar, la puerta de África.

El 6 de enero de 1871, tres semanas antes de que cumpliera los treinta años, divisó los mástiles y los aparejos de los barcos anclados en el puerto y la bandera de color rojo sangre del sultán ondeando sobre el tejado de su palacio inacabado. En Zanzíbar, Stanley quedó horrorizado al comprobar que James Gordon Bennett no había enviado el dinero que se había comprometido a mandarle, obligándolo a pedir al cónsul de Estados Unidos que le concediera un crédito personal. Stanley sólo podría disponer de mil libras esterlinas para su misión, la mitad de la cantidad que Livingstone había gastado en la suya y que había juzgado absolutamente inadecuada. Considerando demasiado humillante reconocer que Bennett lo había tratado de un modo tan poco respetuoso, Stanley afirmaría más tarde que su jefe se había gastado cuatro mil libras en su expedición, lo que le había permitido contratar a ciento noventa y dos porteadores, cuando en realidad sólo había podido emplear aproximadamente a cien. Así pues, la falta de seguridad lo llevó a disminuir el verdadero alcance de su éxito. La perfidia de Bennett convenció a Stanley de que si no lograba encontrar a Livingstone, el magnate probablemente dejaría que fuera él quien tuviera que devolver el préstamo del cónsul norteamericano, Francis Webb. El fracaso habría significado, por tanto, la ruina económica.

Livingstone y Stanley.

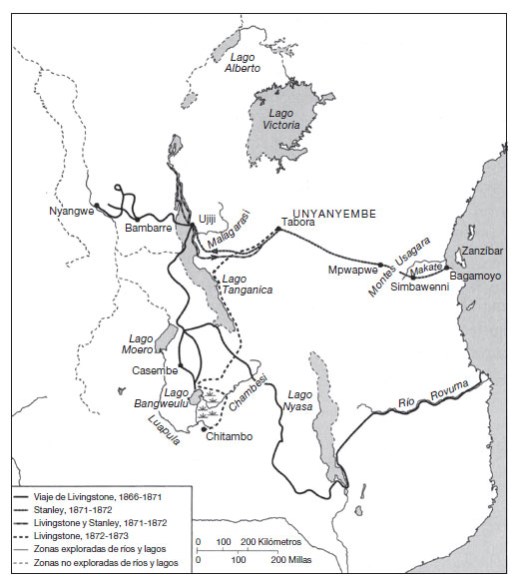

Por fortuna, Stanley no conocía los planes geográficos más recientes de Livingstone. De haberlos conocido, se habría dado cuenta de las pocas posibilidades que tenía de dar con su paradero. Pero cuando fue a ver al Dr. Kirk en Zanzíbar, Stanley se tranquilizó al oírle decir que el doctor y misionero se hallaba en alguna parte al oeste del lago Tanganica y que probablemente regresara a Ujiji en un futuro. En realidad, justo mientras Stanley y Kirk tenían esta conversación en enero de 1871, Livingstone se disponía a abandonar Bambarre con destino a Lualaba y no tenía intención de regresar a Ujiji. Stanley, que por suerte para él desconocía todo esto, salió de Bagamoyo con destino a Ujiji el 21 de marzo.

El antiguo niño del hogar para pobres se internó en la selva a lomos de su corcel de pura sangre, primorosamente vestido de franela blanca y tocado con su salacot, con la bandera de las barras y estrellas ondeando al frente de la caravana. Para un hombre como Stanley, que necesitaba demostrarse a sí mismo su valía después del trauma sufrido por el rechazo de su madre, África constituía una prueba excelente de su personalidad. El examen al que pensaba someterse a sí mismo dio comienzo a los pocos días, cuando la mosca tse-tse empezó a matar a sus animales, incluido su precioso corcel, y cuando sus porteadores cayeron enfermos con fiebre o abandonaron la caravana. Stanley tuvo ocasión de comprobar con qué facilidad podía verse abandonado por todos y morir de hambre, al carecer de los productos alimenticios y las mercancías que transportaban sus hombres. Pocos exploradores victorianos hicieron mayores esfuerzos que Stanley por imponer la disciplina y perseguir a los porteadores fugitivos, pero a pesar de todo, el número de integrantes de su séquito disminuyó de forma espectacular. No tardó en pelearse con sus dos acompañantes blancos, John Shaw y William Farquhar, que anteriormente habían sido marinos mercantes: uno bebía y el otro era adicto al trato con prostitutas, delito gravísimo a ojos de Stanley, habida cuenta del odio que sentía por la promiscuidad de su madre. Stanley había leído los libros de Speke y Burton y por lo tanto había decidido tomar a Bombay y Mabruki como capataces africanos, pues habían sido los «leales» más apreciados por Speke. Había estudiado también la actuación de los porteadores de Speke y Burton, así que para desempeñar esta función escogió sobre todo a africanos de Zanzíbar y a hombres de la etnia wangwana. Aunque se produjeron numerosas bajas entre ellos en todas sus expediciones, muchos de los que sobrevivieron se prestarían voluntariamente a viajar con él hasta tres veces más, una excelente muestra de aprecio.

De camino a Unyanyembe, Stanley sufrió numerosos ataques de fiebre, su caballo y sus asnos murieron, y la estación de lluvias convirtió el viaje en una auténtica pesadilla. Farquhar murió y Shaw estaba tan enfermo que parecía que no tardaría en correr su misma suerte, como efectivamente sucedió. Poco antes de llegar a Tabora, a sólo cuatrocientos kilómetros de Ujiji, Stanley oyó decir a los integrantes de una caravana de árabo-swahilis procedente de Manyema que Livingstone había muerto. Aunque turbado por la noticia, el joven aventurero se negó a creerla. Si hubiera sido cierta, habría estado en la ruina. Pero ¿llegaría alguna vez a Ujiji o a Manyema para conocer la verdad?

John Shaw y William Farquhar.

En Tabora se vio arrastrado a la guerra en la que estaban enzarzados los traficantes de esclavos árabo-swahilis que dominaban la ciudad y Mirambo, el carismático líder africano de sonoro nombre y rey de Nyamwezi, que estaba decidido a hacerse con el control de la ruta de las caravanas de esclavos que iba al lago Tanganica. Como la expedición de Stanley había quedado reducida a treinta hombres, pensó que la única forma que tenía de llegar a Ujiji era quitar de en medio a los guerreros de Mirambo. Así que aceptó unirse a los árabes en un intento de conseguir este objetivo. Sus aliados árabes subestimaron el talento de Mirambo, que ordenó una retirada táctica para luego tenderles una emboscada cuando perseguían a sus guerreros. Algunos hombres de Stanley murieron acuchillados, y otros quinientos árabes perdieron la vida de la misma manera; los cadáveres de muchos fueron incluso mutilados. Stanley oyó decir que les cortaban la cara, los genitales y el estómago, y que luego los cocían y se los comían con arroz. Él se encontraba con fiebre en el momento de la emboscada y habría perecido si su joven traductor, Selim, no lo hubiera obligado a montar en un asno y se lo hubiera llevado de vuelta a Tabora.

A finales de agosto, Mirambo lanzó un ataque contra Tabora e incendió una cuarta parte de la ciudad. Stanley, que había logrado añadir otros veinte servidores a los treinta de su séquito, abrió unos cuantos boquetes en las paredes de arcilla de su tembe árabe bien amurallado, a modo de troneras, y esperó a que se desencadenara lo que parecía que iba a ser una lucha a muerte. Por suerte para él, Mirambo prefirió misteriosamente retirarse justo cuando tenía a sus enemigos a su merced. Agradecido al cielo por seguir vivo, Stanley se volcó de nuevo en su tarea, escribiendo a la luz de una vela en su diario lo siguiente:

He prestado un solemne juramente perpetuo, el juramento, que deberé guardar mientras quede en mí una última esperanza de vida, de no verme tentado a traicionar la resolución que he tomado de no cejar en la búsqueda hasta que encuentre vivo a Livingstone, o localice su cadáver […] Ningún hombre vivo me detendrá, sólo podrá impedir mi propósito la muerte. Pero la muerte […] Ni siquiera la muerte. ¡No voy a morir, no quiero morir, no puedo morir!

Decidió entonces evitar por completo la guerra dirigiéndose al sur y al suroeste durante diez días, y sólo entonces reemprendió la marcha hacia el norte con destino a Ujiji. El 21 de septiembre de 1871, acompañado de treinta y cuatro hombres, la mayoría de los cuales habían pasado la noche anterior en «una última orgía», Stanley abandonó Tabora una vez más enfermo de malaria. Aparte de los temblores, los dolores y los sudores, tenía visiones de caras espantosas y experimentaba cambios de humor asombrosamente rápidos. Seguía atormentándole la idea de que Livingstone hubiera muerto. Su columna atravesó bosques y pantanos, y subió y bajó colinas. A finales de octubre, a orillas del río Malagarasi, Stanley se sintió rebosar de alegría cuando oyó decir que acababa de llegar a Ujiji un hombre blanco de barba gris. Al acercarse al lago Tanganica, cada vez más nervioso, dijo a Selim que preparara su traje de franela, lustrara con aceite sus botas y untara de yeso su salacot. Estaba decidido a ofrecer la mejor imagen posible el día que estaba destinado a ser el más grande de su vida hasta la fecha. A decir verdad, Stanley se encontraba muy inquieto, pues le preocupaba el comentario que había hecho John Kirk, según el cual Livingstone detestaba a los demás exploradores; hasta tal punto que si Burton, Baker o Speke se le acercaran, no dudaría en poner un mar entre ellos y su persona. Stanley se obligó a enfrentarse a la angustiosa posibilidad de que el médico y misionero se negara a ser entrevistado.

Al entrar en Ujiji el 10 de noviembre de 1871, los hombres de Stanley dispararon varias salvas, rito habitual cada vez que una caravana llegaba a una ciudad, y el joven reportero ordenó desplegar la bandera de las barras y estrellas y enarbolarla a la cabeza de la columna. Una animada multitud se congregó alrededor de los recién llegados, y Susi, uno de los criados más veteranos de Livingstone, saludó a Stanley entusiasmado para a continuación salir corriendo mientras gritaba: «¡Llegar un inglés! ¡Lo veo!». Al aproximarse a la casa de Livingstone, Stanley sintió tanto alborozo que deseó «desahogar [su] alegría con algún gesto de locura, como morderse absurdamente la mano, o ponerse a dar volteretas». Desmontó de su asno, y a unos pocos pasos de distancia vio a un hombre de barba gris casi sesentón. Llevaba un chaleco rojo bastante viejo y unos pantalones de tweed. Aquel era el momento casi inimaginable con el que había soñado desde que hiciera a Lewis Noe aquella inverosímil predicción cinco años antes. Sabía que iba a hacerse famoso para el resto de su vida y probablemente rico también. Pero no tenía ni una pálida idea de las consecuencias inmensamente más importantes que iba a desencadenar aquel encuentro extraordinario, consecuencias que lo afectarían a él y también a toda la historia de África.

El encuentro, según el famoso grabado incluido en el libro de Stanley, How I Found Livingstone.