La gloria de nuestro premio

En marzo de 1863, dieciocho meses antes de la trágica muerte de John Speke en un campo de rastrojos inglés, el ambicioso Samuel Baker había visto cómo sus dos benefactores se deslizaban río abajo en dirección a Egipto, camino de Inglaterra y de la efímera bienvenida como héroes que recibirían a su llegada. El deseo más acuciante de Baker era salir en busca del lago de inmediato, a ser posible sin John y Katherine Petherick, que lo odiaban por haber convencido a Speke de que rechazara sus mercancías y prefiriera emplear las suyas. Pero para sorpresa de Baker, a los pocos días los Petherick propusieron viajar todos juntos al lago. Naturalmente Baker sospechó de inmediato de aquel gesto de paz. Sabía que la única esperanza que tenía Petherick de superar las críticas vertidas públicamente contra él por Speke era «descubrir» el Luta N’zige, y sospechaba que el galés no habría podido hacerlo solo, pues los traficantes de esclavos a los que había ofendido intentarían sabotear su expedición. Pero como él también estaba teniendo problemas con sus porteadores, pensó que tal vez fuera prudente unir los recursos de ambos, al menos durante las primeras fases del viaje.

El 15 de marzo, todavía en Gondokoro, Baker y Florence recibieron un extraño aviso de Saat, un huérfano de singulares dotes de apenas doce años al que Florence había salvado de morir de hambre. El pequeño les contó que sus hombres estaban a punto de amotinarse y que tenían la intención, en caso de encontrar resistencia, de matar a tiros a su patrón. La reacción inmediata de Baker fue colocar una cama de viaje delante de su tienda, y encima cinco pistolas de doble cañón, un revólver y un sable bien afilado. Saat y Richarn, otro chico educado en la misión del que Baker se fiaba, fueron provistos de pistolas cargadas para que fueran pasándoselas cuando hubiera agotado los dos tambores del arma que estuviera usando en aquel momento. Cuando Baker gritó a los amotinados que depusieran sus armas, Florence se levantó apuntando a todo aquel que intentara quitar las fundas impermeables que protegían el percutor de sus pistolas. Desconcertados por la sangre fría de Baker, los amotinados vacilaron y acabaron por rendirse. El diario de Samuel Baker y su libro The Albert N’yanza son las únicas fuentes que tenemos de su viaje en compañía de Florence, pero aunque esta circunstancia permite al explorador presentarse impunemente a sí mismo bajo una luz heroica, a menudo los detalles anecdóticos y la mera vivacidad del relato nos inducen a darle crédito. Además, con frecuencia no tiene inconveniente en reconocer su impotencia.

Tras renovar su promesa de llevar consigo río arriba al cónsul y a su esposa con su patético séquito de cinco hombres fieles, tuvo que retractarse de lo dicho: «Mis hombres declararon en tono amenazante que si Petherick y yo uníamos nuestras fuerzas, no se moverían, pues todo el mundo lo odiaba». Sus servidores iban armados y habían cobrado por adelantado, de modo que Baker sabía que podían desertar y abandonarlo en cualquier momento. «Reuní a mis hombres —escribe—, y les dije que no seguiría con ellos si no me obedecían sin reservas; prometieron que así lo harían, pero afirmaron que su único amo era yo y que Petherick no debía formar parte del grupo». Aunque califica este episodio de «una muestra de su insultante independencia», Baker tuvo que rendirse a la evidencia y reconocer que nunca podría salir de Gondokoro con destino al lago si insistía en respetar la palabra dada a Petherick. El cónsul comprendió la situación y, aunque a regañadientes, decidió regresar a Jartum. Pero antes de hacerlo, el Dr. Murie, que siguió viajando con Petherick, contó a Baker otra fechoría horripilante del cónsul. El médico dijo a Baker que, tras la incursión efectuada para robar ganado, que había acabado con la muerte a tiros de nueve dinka, «las cabezas de tres de esos pobres diablos fueron cercenadas y hervidas; y el Sr. Petherick tiene pensado mandar los cráneos a Inglaterra al Colegio de Cirujanos para su venta».

Tras poner fin a la amenaza de motín, Baker abandonó Gondokoro el 26 de marzo con diecisiete porteadores, cantidad absolutamente inadecuada. Para compensar esta deficiencia, se llevó también veinticuatro asnos, así como varios caballos y camellos. Esperaba que Khursid Agha, el traficante de esclavos y marfil, le proporcionara otros diez porteadores, pero los hombres seleccionados por Khursid se negaron a servir a Baker alegando que era un espía y un loco, que iba a llevarlos a todos a la muerte. El grupo de Khursid, formado por turcos, egipcios y sudaneses, junto con sus esclavos africanos y sus concubinas, emprendió entonces la marcha hacia el sur. Por fortuna para ellos, Baker y Florence, acompañados de su pequeño grupo de servidores, lograron dar alcance a la caravana de esclavos tres días después y, a instancias de Florence, Baker convenció al wakil sirio de Khursid, Ibrahim, que capitaneaba la caravana en ausencia de su señor, de que les permitiera seguirlos. Primero, el explorador tuvo que prometer no interferir en las razias de Ibrahim para capturar esclavos. Baker juró y perjuró que lo único que quería era llegar al Luta N’zige, y que no tenía el menor interés en espiar las incursiones y las actividades de los traficantes. No obstante, advirtió a Ibrahim que si Florence o él recibían algún daño, las autoridades de Jartum lo ahorcarían por ser el sospechoso más probable. En cambio, si le ayudaba, Baker le prometió utilizar toda su influencia para conseguir para él y para su amo la oportunidad de comprar marfil en cualquier país que lograra «descubrir». En vista de que Ibrahim vacilaba, Baker cerró el trato ofreciéndole una pistola de doble cañón y una bolsa de monedas de oro.

Una sucesión de cataratas hizo que el viaje hacia el sur remontando el Nilo resultara impracticable poco más allá de Gondokoro, pero Baker siguió abrigando la esperanza de permanecer cerca del río. Por desgracia, las actividades mercantiles de Ibrahim lo alejaron del Nilo, y como los asesinatos eran moneda corriente en la zona, Baker y Florence no tenían la menor posibilidad de viajar seguros lejos de la caravana. Incluso yendo con el grupo de Ibrahim, la preocupación del inglés por Florence era constante. «Ni siquiera me atrevía a pensar en la situación en la que quedaría [la joven] entre aquellos salvajes en caso de que yo muriera. Y ella compartía mis temores». Incluso después de unirse a la gran caravana, Saat advirtió a Baker que algunos de sus hombres seguían queriendo matarlo. No es de extrañar que el explorador se sintiera angustiado:

Aquella noche estaba yo durmiendo en mi tienda cuando de repente me despertaron unos gritos fortísimos y escuchando atentamente oí con toda claridad una cosa que respiraba pesadamente dentro de la tienda, y pude distinguir un bulto oscuro agazapado junto a la cabecera de la cama. Un ligero tirón en la manga de mi camisa me hizo comprender que mi esposa también se había dado cuenta de aquella cosa […] [Baker siempre daría a entender que se había casado con Florence antes de llevársela a África] La Sra. Baker no era amiga de ponerse a chillar y no se le escapó ni un susurro […] Yo había deslizado sigilosamente mi mano debajo de la almohada y había cogido el revólver. Sin hacer el menor ruido apunté a menos de medio metro de aquella cosa oscura que permanecía agazapada antes de preguntar: «¿Quién está ahí?». «Soy Fadeela». ¡Nunca estuve más cerca de pegar un tiro fatal!

Fadeela era una criada que se había metido en la tienda de Baker buscando refugio tras ser azotada con un látigo de piel de hipopótamo hasta que su espalda se puso a sangrar. Su «delito» había sido ausentarse sin permiso.

Los aproximadamente sesenta esclavos y servidores africanos de Khursid eran tratados con mucha crueldad, pero la población local, perteneciente a las etnias latuka y bari, lo pasó mucho peor. Aunque Baker consideraba que los africanos eran «salvajes [que estaban] más o menos al mismo nivel que la naturaleza animal», escribe en los siguientes términos:

Compadezco a estos nativos; no son perfectos, desde luego, pero son ángeles comparados con los de Jartum, y si fueran tratados con amabilidad se comportarían bien en general […] Seguramente no tan mal como los blancos en circunstancias similares.

Durante su viaje, Baker se encontraría con varios africanos de espíritu independiente que no se dejaban intimidar por la brutalidad de hombres como Khursid. Uno de ellos era Commoro, hombre extremadamente inteligente y jefe de los latuka. Cuando Baker le aseguró que había vida después de la muerte, Commoro respondió en tono burlón: «Cuando un hombre se muere, se acaba, y sus hijos ocupan su lugar». Baker afirmó que un hombre era como una semilla que era enterrada y, tras descomponerse, hacía que brotara una planta. Commoro rechazó esta analogía poco convincente: «El grano original no vuelve a nacer; se pudre como el muerto, y se acabó; el fruto producido no es el mismo grano que enterramos». Commoro se mostró incrédulo cuando Baker le dijo que había venido a África buscando un nyanza. Hablando a Baker con ayuda de un latuka jorobado que sabía árabe (lo mismo que Baker), puso de manifiesto su escepticismo: «Supón que llegas al gran lago. ¿Qué harías con él? ¿Qué tendría de bueno? Y si descubres que el gran río sale de él, ¿qué?». La respuesta de Baker sobre la importancia de la obtención de nueva información científica por sí sola y de abrir regiones apartadas del mundo al «comercio legítimo» no causó la menor impresión al jefe. «Pero los turcos no comerciarán nunca honestamente», exclamó el anciano. Después de todo lo que había sufrido a manos de hombres como De Bono y Khursid, Commoro tenía una visión muy poco sentimental de la naturaleza humana. «Casi todas las personas son malas», señaló el viejo cacique a Baker. «Si son fuertes, les quitan todo a los débiles. Los buenos son todos débiles; y son buenos porque no son lo bastante fuertes para ser malos».

Como análisis de la brutalidad que había tenido ocasión de observar en el Alto Nilo, Baker entendía semejante pesimismo. Pero a pesar de los peligros a los que se enfrentaban Florence y él, los dos eran optimistas por naturaleza y creían que siempre era posible encontrar soluciones prácticas a los problemas, por difíciles que fueran estos.

En el caso de Baker, su adaptabilidad tenía mucho que ver con una juventud y una educación poco convencionales. Pese a ser banquero, propietario de plantaciones y director de una compañía de ferrocarril, su padre no había enviado a sus hijos a ninguno de los famosos internados ingleses, sino que los había educado en Inglaterra y Alemania empleando a profesores particulares. Así pues, a pesar de la fortuna de su familia, Sam Baker se sentiría siempre un extraño en los círculos respetables de clase media alta de su país. Había trabajado, aunque durante un corto espacio de tiempo, en el despacho de su padre en Londres. Encontrando aburrida esta ocupación, solicitó permiso para dejar la City y se fue a las islas Mauricio, donde dirigió las plantaciones de caña que poseía la familia. Casado a los veintidós años, se llevó consigo a su esposa a las islas, donde nacieron y murieron tres de sus hijos. Los Baker establecieron entonces una productiva colonia agrícola en los montes de Ceilán, pero su mala salud los indujo a regresar a Inglaterra en 1855 con cuatro hijas pequeñas. La muerte de su esposa ese mismo año no hizo, al parecer, más que agudizar en Baker el deseo de vivir la aventura y arrostrar peligros, deseo que su pasión por la caza mayor ya no podía satisfacer. En la India había cazado tigres, en los Balcanes osos y en Ceilán elefantes, y cuando se fue a África se llevó consigo una escopeta enorme y ridículamente pesada para matar elefantes, llamada «la Niña», que disparaba un proyectil de media libra. Aunque de estatura media, Baker era muy ancho de hombros y de constitución robusta, de modo que el retroceso del arma al ser disparada no lo dejaba caer, como les ocurría a la mayoría de los tiradores, incluso cuando tenían otra persona en la que apoyarse.

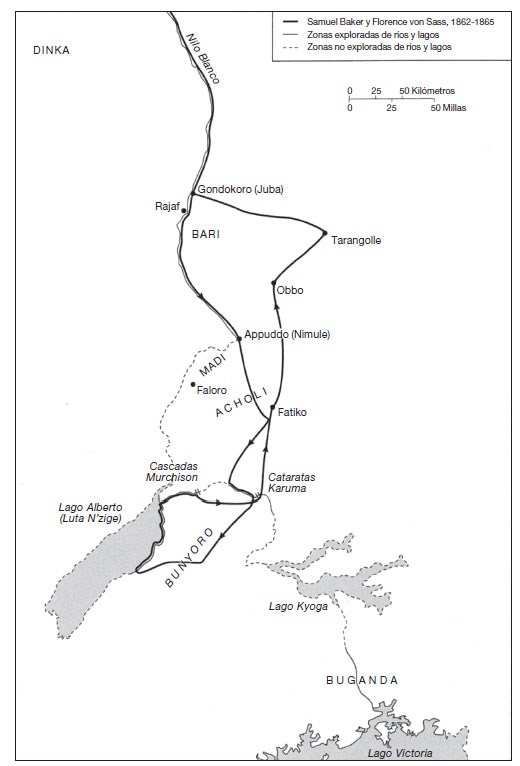

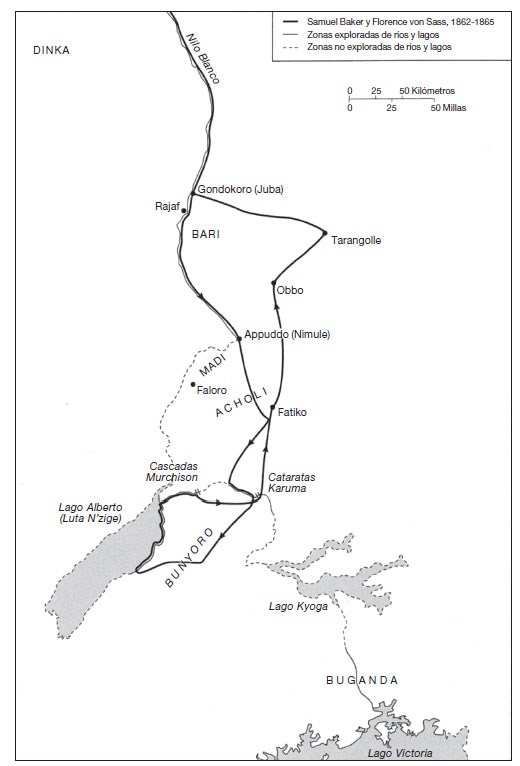

Viaje de Samuel Baker y Florence von Sass.

Sam Baker se definía a sí mismo como hombre «contrario a los caminos trillados […] no capacitado para las posiciones de subordinación que producen riqueza; pero siempre feliz de carecer de empleo y demasiado orgulloso para servir a nadie». Era dogmático y testarudo, y no tenía muy buena opinión de los africanos en general, pero a algunos llegó a respetarlos y a encontrarlos de su agrado. Odiaba el tráfico de esclavos, había aprendido árabe solo y lo hablaba tolerablemente bien, y llegó incluso a escribir algunos libros entretenidos. A pesar de la opinión mojigata de muchos, hizo algo que pocos caballeros británicos habrían soñado: comprar a una mujer en una subasta de esclavos. Así que, acompañado de aquella joven singular, vestida con calzones anchos y polainas que le cubrían toda la pantorrilla, se dispuso a emprender un viaje que había podido con Miani, con De Bono y con su agente Wad-el-Mek, para convertirse, si lo lograba, en el primer europeo en visitar el nyanza desconocido. Los traficantes de esclavos se vieron obligados a dar marcha atrás a partir de un punto próximo a la actual frontera de Uganda debido a los sucesivos accesos de fiebre, el motín de los porteadores, los ataques de los africanos deseosos de venganza y la presencia constante de cataratas. Aquel fracaso supuso una advertencia para Baker y Florence. ¿Serían ellos capaces de responder a un reto tan formidable?

Partían con una desventaja muy angustiosa. Odiaban el tráfico de esclavos —de hecho Florence había sido esclava— e iban a depender por completo de Ibrahim, por lo que sus planes irían evolucionando lentamente. Cuando Ibrahim decidía hacer una serie de incursiones en una zona determinada, después de varios meses de tanteos, Baker y Florence tenían que adaptarse a sus caprichos. Naturalmente aprovechaban la situación como mejor podían, estableciendo su «hogar» en una choza de barro, criando gallinas, cultivando lechugas, cebollas y batatas en su huerto, e intentando fabricar vino y pombé. Florence llegó a adoptar un mono como mascota, y luego fabricaría herramientas improvisadas a lo Robinson Crusoe para ella misma y para su amante barbudo. Pero siempre que Ibrahim salía a hacer alguna de sus brutales incursiones de rapiña, Baker y Florence eran obligados a acompañarlo, por temor a que, en su ausencia, sus servidores se vieran arrollados por la población local enfurecida. «Los traficantes convierten todos los países en un nido de avispas», se lamentaba Baker, sabiendo que sus hombres probablemente fueran asesinados cuando salieran a buscar agua al río si no tenían cerca a los criados de Ibrahim para defenderlos. De modo que Baker y Florence se vieron obligados a acompañar a Ibrahim allí donde lo llevaran sus actividades en el comercio de esclavos y marfil. «Me parezco más a un asno que a un explorador», protestaba el futuro descubridor del Luta N’zige. En realidad fue más afortunado que sus asnos de verdad, que murieron víctimas de la mosca tse-tse. De ese modo la pareja dependía cada vez más de Ibrahim para la provisión de porteadores, y además nunca podía saber si el sirio iba a estar de acuerdo o no en acompañarlos a Bunyoro. En pura lógica, ¿por qué un traficante de esclavos iba a querer ir al país de un rey poderoso como Kamrasi, capaz de poner «límites a sus intenciones criminales»? A veces Baker se preguntaba si no valdría más la pena arriesgarlo todo —incluso su vida y la de Florence— viajando a solas hasta el lago con el mayor número de porteadores a los que lograra sobornar. Pero a pesar de su impetuosidad y su orgullo, Baker sabía esperar cuando era necesario. Florence y él aguantaron nueve meses yendo y viniendo por el territorio de los pueblos latuka y obbo.

Estaban todavía a casi trescientos cincuenta kilómetros de su objetivo y a menudo se vieron en peligro a pesar de la presencia de Ibrahim (y de hecho en parte por eso mismo). Una y otra vez oían sonar los tambores de guerra y se veían obligados a levantar barricadas utilizando toda su impedimenta. En una ocasión especialmente amenazadora, Florence tuvo que disponer varios centenares de cartuchos de postas, frascos de pólvora y algodón en una estera, mientras Baker alineaba sus rifles y escopetas. Incluso el pequeño Saat se ató su propio cinturón y su cartuchera y tomó posiciones entre los hombres, pero a las dos de la mañana, tras varias horas de angustiosa espera, la numerosa multitud de gente armada que los rodeaba empezó a dispersarse. Los latuka habían capturado recientemente a una caravana de trescientos árabes y, tras acorralarlos al borde de un precipicio, los habían arrojado al vacío hostigándolos con sus lanzas. Los peligros, por tanto, eran muy reales. Mientras tanto, Baker seguía alarmado por sus propios hombres, y tuvo la suerte de poner fin a un conato de motín tumbando al cabecilla de los revoltosos de un puñetazo bien dado.

Baker y Florence se encontraban en el poblado del jefe de los obbo cuando cayeron peligrosamente enfermos de malaria. Los dos habían sufrido con anterioridad ataques de fiebre, pero esta vez ninguno tenía fuerza suficiente para ayudar al otro. Sufrían deshidratación y deliraban. A Katchiba, el anciano jefe de la tribu, le dijeron que estaban a punto de morir. Al verlos tendidos e indefensos, se llenó la boca de agua y la espurreó a su alrededor, incluso sobre la pareja de enfermos; luego se marchó pronosticando con optimismo que no tardarían en mejorar. Teniendo en cuenta la cantidad de comerciantes europeos que habían muerto en aquellas latitudes, su optimismo resultaba sorprendente. Pero resultó verídico. En la choza de los viajeros, infestada de ratas y hormigas blancas, Katchiba se fijó en el orinal de Baker y decidió que podía hacer de sopera para las ocasiones importantes. Se sintió sumamente contrariado cuando le dijeron que se trataba de «un vaso sagrado» que debía acompañar a Baker allá donde fuera.

Durante aquel verano que pasó con los obbo, Baker no pudo resistir a la tentación de salir a cazar elefantes, aunque su caballo era «a todas luces poco idóneo y se volvió completamente loco cuando oyó disparar un tiro a sus espaldas». Baker cayó al suelo a unos veinte metros de un elefante que venía a la carga. Dio la impresión de que se enfrentaba a una muerte segura, pero el animal cambió de repente de dirección en el último momento y salió barritando en persecución del caballo espantado. Sin saberlo, Florence había estado a punto de correr la suerte que más temía: quedarse sola en el corazón de África.

Khursid se reunió con sus hombres en junio y aunque poco después el traficante de esclavos ordenó matar a sesenta y seis hombres de la tribu, Baker no tuvo más remedio que quedarse con él. Siguieron produciéndose actos esporádicos de brutalidad: un padre que se presentó en el campamento a rescatar a su hija, que había sido hecha esclava, fue muerto de un tiro y su cuerpo fue dejado como pasto para los buitres. Baker ya había observado el orden en el que los buitres devoraban la carroña: primero se comían los ojos, luego la parte blanda del interior del muslo y la piel de los brazos, antes de consumir las partes más duras. También le intrigaban los hábitos alimenticios de los latuka. En una ocasión vio cómo cocinaban al fuego la cabeza de un jabalí salvaje («en un estado horrible de descomposición»), hasta que «el cráneo se calentó demasiado para los habitantes que se habían instalado en su interior, [y] empezaron a salir por las orejas y los agujeros de la nariz multitudes de gusanos en desbandada, como personas saliendo por las puertas de un teatro en llamas». Nada de esto impidió a los cocineros «comérselo todo y rebañar los huesos».

Al principio Baker recibió de buena gana la llegada de las lluvias, pues hicieron bajar la temperatura a menos de 38°C:

¡Qué delicia estar frescos en el centro de África! Todo estaba maravillosamente mojado. El agua rebosaba de mis zapatos […] El viento soplaba sobre los barrancos hasta ese momento secos […] Esto ya no era el trópico; el clima era el de la vieja Inglaterra, y era como si me lo hubieran devuelto.

Pero enseguida todas sus reservas de comida estarían cubiertas de moho e incluso poniéndolas junto a hogueras ardiendo constantemente le resultó imposible secar sus posesiones. En julio las lluvias habían hecho crecer tanto los ríos que era impensable viajar hacia el sur, como no tardó en comprobar después de una marcha de reconocimiento de una semana de duración. Sólo cuando comenzara la estación seca en el mes de octubre volvería a ser factible emprender el viaje. Para entonces Florence y él habían sufrido nuevos ataques de fiebre y sus reservas de quinina habían quedado reducidas a unos pocos granos. Los caballos y los asnos habían muerto todos y ellos estaban demasiado débiles para caminar, así que no cabía esperar que pudieran reanudar la marcha demasiado pronto. Incluso después de invertir su dinero en la compra de tres bueyes, Beef, Steak y Suet, tuvieron que rendirse a la evidencia de que carecían de fuerzas para montarlos. Pero finalmente Baker logró convencer a Ibrahim de que lo acompañara a Bunyoro en cuanto Florence y él pudieran ponerse en marcha. En parte todo se debió a las reiteradas promesas que hizo al traficante de que conseguiría de Kamrasi condiciones favorables para que Khursid y él pudieran adquirir marfil; y además le ofreció una buena cantidad de abalorios de las abundantes reservas de las que disponía, para que pudiera pagar con ellos sus compras. Ibrahim poseía pocos abalorios y ya debía a Baker más de treinta kilos.

El 4 de enero de 1864, Florence y Baker se tomaron las últimas reservas de quinina que tenían en su botiquín y se dispusieron a emprender la marcha hacia el sur al día siguiente. Al cabo de una hora más o menos de viaje, el buey de Baker se escapó, obligándolo a caminar casi treinta kilómetros ese primer día; en cuanto al de Florence, cayó tan repentinamente debido a la picadura de un tábano, que tiró a la joven al suelo, causándole una fuerte conmoción. Al día siguiente Ibrahim vendió al explorador exhausto y a su maltrecha amante dos bueyes mansos, lo que les permitió llegar al río Asua, cerca de la moderna ciudad de Nimule al cabo de sólo cuatro días.

Por el camino, al entrar en los poblados los hombres de Ibrahim saqueaban los graneros en busca de cereales, sacaban las batatas de la tierra y se «quedaban con todo lo que les parecía, como si estuvieran en su casa». Baker no menciona en ningún momento en su diario haber sentido el menor escrúpulo por instar al agente de un conocido traficante de esclavos a entrar en un reino en el que ese tipo de comercio no constituía todavía un mal endémico. Su héroe, Speke, no había aceptado la ayuda de los negreros hasta salir de los reinos de Buganda y Bunyoro y llegar a una zona devastada ya por los esclavistas. Bien es verdad que Ibrahim había prometido a Baker que no iba a tomar esclavos ni a robar ganado mientras estuvieran en Bunyoro; pero en el futuro no podría fiarse mucho de su palabra.

Cuando Baker se encontraba a unos veinte kilómetros al sur de Faloro, en el país de los madi, pudo ver con sus propios ojos que muchos poblados habían sido incendiados y que todo el país había sido asolado por Mohammed Wad-el-Mek, el wakil de Andrea De Bono. Escribió incluso el siguiente comentario: «La intención de Ibrahim era […] establecerse en Shooa [al sureste de Faloro], que constituiría un excelente point d’appui para sus operaciones en el ignoto sur». Así pues, Baker se daba perfectamente cuenta de que su viaje iba a inducir a Khursid Agha [el amo de Ibrahim] a competir con De Bono por el control del comercio de esclavos y marfil en «el ignoto sur». Quizá la conciencia del viajero inglés se tranquilizara pensando que Khursid se habría adentrado en Bunyoro de todas formas. Una muestra de la intensidad del deseo de Baker de hacerse famoso como explorador es el hecho de que estuviera tan dispuesto a desoír su conciencia tan rápidamente. Dos años antes, en Jartum, había enviado una carta airada a The Times (el 25 de noviembre de 1862) hablando de los terribles males de «la caza del hombre» y de los sufrimientos inimaginables que causaba.

Mientras Baker se hallaba en Shooa, situada a más de cien kilómetros de distancia de la capital de Kamrasi, llevaron ante él a un muchacho que anteriormente había trabajado para Mohammed Wad-el-Mek. El joven le dijo que, poco después de que su señor escoltara a Speke y Grant a Gondokoro desde Faloro, había reanudado la marcha hacia el sur y había entrado en Bunyoro, siguiendo la misma ruta que Speke, al frente de una nutrida fuerza. De Bono, el señor de Wad-el-Mek, le había ordenado apoyar a Rionga en la larga lucha que este sostenía para suplantar como rey a su hermano, Kamrasi. Su triunfo habría proporcionado a De Bono —o al menos eso esperaba él— un monarca sumiso con el que hacer negocios. Kamrasi, sin embargo, había opuesto resistencia y había sobrevivido, aunque trescientos de sus súbditos habían perecido en el combate. A Baker le extrañaba mucho que Kamrasi no dedujera erróneamente que no era ninguna coincidencia el hecho de haber sido atacado por la misma gente que había escoltado a Speke a Gondokoro. Era inevitable que el rey de Bunyoro supusiera que Wad-el-Mek había sido enviado por Speke para atacarlo. En Gondokoro, el propio Speke había avisado a Baker de que por ningún motivo pusiera sus pies en el territorio controlado por Rionga, o Kamrasi pensaría que se había aliado con su peor enemigo y le impediría viajar al lago.

Al sur de Shooa, Baker, Ibrahim y su séquito atravesaron una espléndida meseta de granito que bordeaba una llanura de hermosa hierba. Pero desde esa altiplanicie pudieron observar una pradera interminable situada a sus pies que se extendía hacia el sur hasta perderse de vista, interrumpida de vez en cuando por alguna palmera aislada. Su guía perdió entonces el camino, y mientras intentaban atravesar a duras penas aquel herbazal de tres metros de altura se encontraron de pronto atravesando profundos pantanos ocultos entre las ondulaciones del terreno. Pero aquellos cenagales eran tan numerosos que la marcha resultaba agotadora para los hombres y las bestias: a menudo había que quitar la carga a los bueyes y colocarla en balsas improvisadas. Además, Florence tenía fiebre y no podía caminar; fue preciso, por tanto, llevarla en una litera, con la cual resultaba muy difícil atravesar los pantanos. Baker intentó entonces cargar con su amante a cuestas. No tardó en lamentar su decisión. «En medio de la travesía, el lodo pegajoso cedió y me hundí en él, quedándome absolutamente inmovilizado mientras Florence pataleaba como una rana en el agua embarrada […] hasta que llegó a tierra firme arrastrándose por todo el pantano».

El 22 de enero llegaron a un anchuroso río que iba de este a oeste. Por las indicaciones que les había dado Speke dedujeron que debía de ser el Nilo. Fueron recibidos amistosamente por unos hombres en canoa, que los sorprendieron con la noticia de que aquella parte del país pertenecía a Rionga. Cuando los nativos se enteraron de que los hombres de Baker e Ibrahim no tenían nada que ver con Mohammed Wad-el-Mek y Andrea De Bono, sus aliados, se negaron a venderles comida y a guiarlos hasta el lago. Pero cuando los viajeros reanudaron la marcha hacia el sur tuvieron la compensación de dejar a sus espaldas los pantanos y adentrarse por un majestuoso bosque que se extendía en paralelo al río y caminando por él pudieron escuchar a su derecha el estruendo que hacía el agua al precipitarse por una sucesión de cataratas entre elevados tajos. «Aquellas alturas estaban plagadas de nativos […] armados con lanzas y escudos […] gritando y gesticulando como si quisieran retarnos a cruzar a su orilla». Los hombres en cuestión se encontraban en el lado del río perteneciente a Bunyoro y eran a todas luces guerreros de Kamrasi. Cuando el grupo de Baker llegó a las cataratas Karuma, cerca del transbordador de Bunyoro, las colinas seguían llenas de hombres que enviaron una canoa para parlamentar. Bacheeta, la mujer que hacía de traductora para Baker, les explicó que el hermano de Speke acababa de llegar de su país con la intención de visitar a Kamrasi. Cuando le preguntaron por qué ese hermano había traído tantos hombres consigo, Bacheeta contestó sin vacilar que los regalos del hombre blanco para Kamrasi eran tan numerosos que hacían falta muchos porteadores. Tras estas declaraciones tan golosas de su intérprete, Baker llegó a pensar que no tardaría en ser convocado para entrevistarse con Kamrasi. Evidentemente tendría que vestirse para estar a la altura de las circunstancias.

Me preparé para la presentación mudándome en un bosquecillo de plátanos a modo de vestidor y cambiando mi atuendo habitual por un traje de paño. Luego trepé hasta una elevada peña casi perpendicular que formaba una especie de pináculo natural enfrente del barranco y agitando mi gorra para saludar a la multitud congregada en la orilla opuesta, tenía un aspecto casi tan imponente como Nelson en Trafalgar Square.

De vuelta a la realidad, Baker ordenó a sus hombres y a los de Ibrahim —ciento doce en total— que se escondieran entre los plátanos, por si «los nativos se asustaban al ver una fuerza tan imponente». Con Florence a su lado, avanzó al encuentro de los hombres de Kamrasi, que habían venido en la canoa y ahora se acercaban a pie atravesando los cañaverales. Su saludo fue gratificante y alarmante a la vez, pues lo expresaron «abalanzándose hacia nosotros mientras nos apuntaban con sus lanzas a la altura de la cara, al tiempo que gritaban y cantaban con el mayor enardecimiento». Baker pidió a Bacheeta que les dijera que esperaba que no lo tuvieran varias semanas esperando antes de ver a Kamrasi, como habían hecho con Speke. Le contestaron entonces que Wad-el-Mek se había presentado también en Bunyoro diciendo que era amigo de Speke; Kamrasi se había fiado de él y le había dado regalos, pero el traficante había vuelto luego con los hombres de Rionga y con su ayuda había matado a muchos súbditos del rey. Por consiguiente, le advirtieron, no cabía pensar en que pudiera cruzar el río hasta que volvieran de la capital los mensajeros con el permiso de Kamrasi. Al fin y al cabo, entre los acompañantes de Baker quizá hubiera algunos de los que se habían comportado de modo traicionero pocos meses antes. Como estaba al corriente del ataque perpetrado por Wad-el-Mek, Baker contaba ya con encontrar recelos por parte de los nativos, pero se sintió enormemente defraudado al ver hasta dónde llegaba su hostilidad. Después de largas discusiones, el cacique de la comarca accedió a regañadientes a permitir a Baker y Florence cruzar el río. Una prueba de la confianza en sí mismo casi excesiva que tenía Baker la encontramos en el hecho de que no viera inconveniente en que lo condujeran al otro lado del río acompañado únicamente de dos criados y de Bacheeta, a pesar de las advertencias de sus hombres, que temían que lo asesinaran si se separaba de ellos.

Baker y Florence durmieron en el suelo, sobre un montón de paja, tapados por una manta escocesa, después de tomar una cena a base de plátanos maduros regada con vino de plátano, que sabía a sidra aguada. Al día siguiente, nadie les dijo ni una palabra del lago, aunque preguntaron a varias personas. Y no es que los cientos de nyoro que acudieron a verlos se mostraran hostiles con ellos. De hecho, el espectáculo de Florence peinándose su larga melena rubia creó una gran conmoción (según la expresión de Baker), como lo habría hecho la aparición de un gorila en una calle de Londres.

Después de una tensa semana de espera, llegaron unos hombres procedentes de Shaguzi (M’ruli), la ciudad de Kamrasi. Tras observar minuciosamente a Baker, afirmaron que era en verdad «el hermano de Speke» y se mostraron de acuerdo en que al día siguiente, 30 de enero de 1864, se dirigiera a Shaguzi acompañado de todos sus hombres. Cuando escuchó la noticia, Baker empezó a sentir más simpatía por sus anfitriones y anotó en su diario comentarios acerca de la habilidad de sus herreros y sus alfareros y de la belleza de sus mujeres, pero esta actitud tan benigna no duraría mucho. Florence se sintió mal el mismo día en que se pusieron en marcha, y durante una semana Baker temió por su vida. El 5 de febrero estaba tan enferma que ni siquiera podía viajar en litera. Baker dice que el país estaba «infestado de mosquitos», pero no estableció ninguna relación entre su presencia y la fiebre que empezaron a contraer muchos de sus acompañantes. Fadeela —la criada que se había colado en su tienda después de ser azotada— estaba agonizando y de hecho murió al cabo de tres días. Ese mismo día, Baker se sintió tan débil que dos de sus hombres tuvieron que encargarse de mantenerlo erguido a lomos de su buey, y aun así se cayó al suelo y se vio obligado a descansar debajo de un árbol durante cinco horas.

Por los mensajes contradictorios que recibía de Kamrasi, Baker pudo constatar que el soberano intentaba retrasar a propósito su llegada, posiblemente por miedo. Pero el 10 de febrero, el viajero inglés y su comitiva llegaron por fin a Shaguzi, donde salió a su encuentro un hombre, acompañado de quinientos guerreros. La regia visita se debía a que Baker —al igual que Florence— estaba demasiado enfermo para caminar. El inglés fue llevado luego en litera a la cabaña real, donde ofreció al supuesto omukama varios regalos, entre ellos una gran alfombra persa, un par de zapatillas rojas turcas, unos collares y una pistola de doble cañón. Cuando pidió permiso para viajar al Luta N’zige, el hombre al que había tomado por Kamrasi —y que en realidad era su hermano menor, Mgambi, actuando como si fuera el propio monarca por orden suya— le dijo que el lago se encontraba a casi doscientos kilómetros de distancia y que indudablemente, dada su debilidad, habría muerto por el camino. Baker desoyó su advertencia y sin tener en cuenta el inmenso peligro al que se habrían enfrentado Florence y él sin quinina, renovó sus peticiones de permiso para emprender la marcha. Explicó que el Nilo discurría en dirección al norte a lo largo de una extensión de terreno enorme, pasando por muchos países desde los cuales Kamrasi habría podido recibir mercancías valiosísimas si permitía que su visitante inglés viajara al Luta N’zige.

Mgambi dijo que sólo daría su consentimiento si Baker accedía a atacar a Rionga, pero el inglés se negó. Ibrahim, sin embargo, no tuvo inconveniente en hacerse hermano de sangre de Mgambi, succionando la herida que este se infligió en el brazo con un cuchillo, y prometiendo actuar contra sus enemigos. Hizo este juramento después de recibir veinte grandes colmillos de elefante y garantías de que le proporcionarían más. Por otro lado, Ibrahim se mostró encantado de irse con todos sus hombres a las cataratas Karuma y de dejar a Baker sólo con doce porteadores y la intérprete Bacheeta, cuya libertad no tuvo más remedio que comprar el inglés por tres pistolas de doble cañón. Mgambi, actuando como si fuera su hermano, concedió a Baker y su mujer el uso de una choza construida en un terreno pantanoso rodeado de herbazales infestados de mosquitos. Baker y Florence sufrían de fiebre cada día y quedaron aterrorizados cuando Mgambi les dijo que todas las medicinas del botiquín que había dejado Speke se habían agotado. Llovía a raudales casi a diario y Baker temía que ni Florence ni él lograran sobrevivir si permanecían confinados mucho tiempo en aquel lugar tan húmedo. Empezaron a abrigar alguna esperanza cuando un cacique indiscreto les dijo que el viaje no era tan horrible como se lo habían pintado. De hecho, los mercaderes de sal solían llegar al lago en diez días.

Baker recibió por fin permiso para emprender la marcha el 25 de febrero, pero en el último momento, cuando estaban ensillando los bueyes, Mgambi, cuyos ojos saltones siempre habían molestado al explorador, dijo como el que no quiere la cosa: «A ti te mandaré al lago y a Shooa, tal como te he prometido, pero deberás dejar a tu esposa conmigo». Según el relato de los hechos que nos ha dejado (por lo demás el único que existe), Baker puso el cañón de su revólver en el pecho de Mgambi y dijo que lo mataría si volvía a repetir semejante insulto. Florence, mientras tanto, adoptando una expresión «tan amistosa como la cabeza de Medusa», comenzó a lanzar denuestos en árabe contra Mgambi, y Bacheeta se encargó de traducirlos valientemente palabra por palabra. Mgambi quedó desconcertado ante todo aquel escándalo. Dijo que habría estado encantado de regalar a Baker alguna de sus esposas, y que esa era la costumbre de Bunyoro, pero si Baker no quería aceptar el trato, lo sentía mucho. En compensación, ordenó que todos los presentes hicieran de porteadores para el explorador y además le proporcionó una escolta de trescientos hombres.

Emprendieron la marcha a través del hermoso bosque de mimosas de Bugoma, pero no tardaron en llegar al mismo gran pantano que anteriormente los había obligado a apartarse de la ruta directa hacia el lago. Baker y Florence estaban demasiado débiles para atravesar la ciénaga a pie y, como sus bueyes sólo podían avanzar a nado, los dos enfermos fueron colocados en sendas literas y conducidos a tierra firme por dos docenas de hombres chapoteando por el agua. Dada la debilidad de su estado, los amantes no podían controlar a su escolta, cuyos miembros se adelantaban y se dedicaban a saquear todos los poblados que encontraban a lo largo de la ruta. Tampoco podían obligarlos a emprender la marcha cada día a hora temprana para evitar los rigores del sol. El 27 de febrero tuvieron que cruzar el río Kafu, cubierto de una densa maraña de plantas acuáticas que formaban un puente muy poco seguro. Pero pasar por aquella superficie inestable y movediza a lomos de un buey resultaba imposible, de modo que Florence tuvo que cruzarla a pie, a pesar de hallarse desesperadamente enferma. Baker la animaba a que lo siguiera pisando exactamente en el punto en el que él había puesto el pie. Florence, decía su amante, debía continuar la marcha a toda costa.

Cuando todavía no habían cruzado la mitad del vado, Baker quedó horrorizado «al verla de pie en un sitio hundiéndose lentamente entre las hierbas, con el rostro desencajado y completamente amoratado». Al cabo de un momento, «se desplomó como si le hubieran pegado un tiro». Baker y unos diez hombres «la arrastramos como un cadáver entre la vegetación flexible». Fue un momento angustioso para él:

La puse debajo de un árbol y le mojé la cabeza y la cara […] pero habría perdido por completo el sentido. Parecía que estuviera muerta, con los dientes y las manos férreamente apretados y los ojos abiertos con la mirada perdida […] Mientras las negras le frotaban los pies, le di un masaje en el corazón, pero fue en vano […] La llevaron en volandas con gesto afligido como si fuera un cadáver.

El único signo de vida era «un doloroso estertor en su garganta», que parecía el preludio de la muerte.

En el primer poblado al que llegaron, la acostó en una cabaña y le abrió los dientes con una pequeña cuña de madera antes de humedecer su lengua con unas gotas de agua. Florence respiraba, pero sólo cinco veces por minuto, y Baker temió que sufriera una «congestión cerebral». Fuera de la choza, los integrantes de la escolta se pusieron a cantar y bailar hasta que el explorador no pudo aguantar más y juró que les pegaría un tiro a todos si no regresaban a Shaguzi. Una vez solo con sus hombres y unos veinte porteadores —treinta y cinco personas en total—, continuó cuidando a Florence todo el día y la noche siguiente. El 1 de marzo reanudaron la marcha llevándola un rato en litera. Fueron unos momentos horribles para Baker, que se culpaba a sí mismo de anteponer sus ambiciones personales al amor que sentía por ella.

¿Iba a morirse? ¿Aquel sacrificio tan terrible iba a ser la consecuencia de mi autodestierro? […] Me sentía enfermo y descorazonado y continué a su lado a lo largo de herbazales agrestes y ríos, rodeados de espesos bosques y profundos cenagales […] y a través de valles de altísimas cañas de papiro, que ondeaban por encima de su litera como las plumas negras de un coche fúnebre.

Pasó una segunda noche a su lado en una choza deprimente, escuchando los gritos de una hiena e imaginando que la fiera cavaba la tumba de su amada.

Al día siguiente reanudaron apresuradamente la marcha, pero tuvieron que detenerse cuando la joven empezó a delirar. Se pusieron otra vez en camino por la mañana, y al atardecer, después de una larga jornada de marcha, Florence sufrió violentas convulsiones y pareció «que todo estaba acabado». Baker se acostó en una manta a su lado, mientras fuera los hombres empezaban a cavar una fosa. Pero con las primeras luces del amanecer, «abrió los ojos, y los tenía tranquilos y claros». Era el 4 de marzo y Florence fue recuperándose gradualmente durante la semana siguiente. La joven fue muy afortunada al sobrevivir y su compañero también lo fue al no tener que enfrentarse a toda una vida culpándose de la muerte de su adorada amante.

El 14 de marzo, en un día despejado, salieron de un valle y ascendieron penosamente hasta lo alto de una colina. A sus pies apareció el lago.

¡La honra de nuestro premio cayó de repente sobre mí! Allí, como un mar de azogue, se hallaba a nuestros pies la gran extensión de agua, un horizonte marino ilimitado por el sur y por el suroeste, resplandeciendo al sol del mediodía. Por el oeste, a una distancia de setenta o cien kilómetros, unos montes azules se elevaban como si surgieran del fondo del lago hasta una altura de unos dos mil metros […] Resulta imposible describir el entusiasmo de aquel momento […] ¡Inglaterra había conquistado las fuentes del Nilo!

Baker decidió llamar a su lago Alberto Nyanza, en honor del difunto y llorado consorte de la reina Victoria. Convencido de que su nyanza era más grande que el de Speke, el respeto de Baker por la primacía del descubrimiento de su amigo disminuyó a pasos agigantados. «El lago Victoria y el lago Alberto son las dos fuentes del Nilo», afirmó.

El sendero en zigzag que bajaba hasta el lago era tan escarpado que hubo que dejar los bueyes en lo alto de la colina, y Florence, apoyándose en el hombro de su amante, tuvo que bajar a trompicones por la vereda deteniéndose a descansar cada pocos minutos. El descenso hasta la orilla del lago por el despeñadero duró dos horas. Una vez en la playa de guijarros blancos, Baker se metió rápidamente en el agua «sediento de calor y de fatiga y con el corazón lleno de gratitud bebió ansiosamente». Esta visión de cerca del Luta N’zige no lo indujo a rebajar la altura de los montes y a situarla en una cifra más razonable de aproximadamente mil quinientos metros, ni a disminuir a la mitad la anchura media del lago. Pero su mayor exageración consistiría en la enorme distancia a la que, según él, se extendía el lago en dirección al sur. Permitió que los relatos locales acerca de otras masas de agua existentes en esa dirección (en realidad dos lagos distintos, el lago Eduardo y el lago Jorge) lo llevaran a suponer que eran una prolongación de su nyanza, que, a su juicio, se extendía hasta Karagwe. A la hora de la verdad, se demostraría que todo eso no eran más que ideas caprichosas de un hombre que deseaba que su lago fuera la fuente más importante del Nilo. No obstante, desde los tiempos en que Nerón enviara al sur a sus dos centuriones, ningún viajero (y eran muchos los que lo habían intentado) había llegado a ninguno de los grandes lagos directamente remontando el Nilo.

Baker no se atrevió a circunnavegar el lago en toda su extensión, en parte debido a la mala salud de Florence, pero también porque temía que si no llegaba a Gondokoro antes de finales de abril, los barcos que había dejado allí Petherick habrían zarpado rumbo a Jartum aprovechando los últimos vientos del sur de la temporada. Tras una semana de fiebres recurrentes, un número suficiente de sus hombres se había recuperado, de modo que pudo embarcar a todo el grupo en dos canoas y emprender la marcha hacia el norte, ciñéndose a la ribera oriental del lago. Pusieron proa a Magungo, donde desembocaba un gran río. Baker pensó que debía de ser el mismo que había cruzado en las cataratas Karuma y que, según le había dicho Speke, era el Nilo que nacía en el Victoria Nyanza. Baker levantó un toldo rudimentario para proteger a Florence del calor del sol y resistió a la tentación de cazar alguno de los hipopótamos del lago. De haberlo hecho, sus hombres lo habrían descuartizado, habrían cocido la carne y se la habrían comido, proceso que habría supuesto varios días de retraso.

Llegaron a Magungo al cabo de trece días de viaje. Allí el lago era ya más estrecho, y se veía claramente que su corriente fluía en dirección al norte. Pero antes de continuar su rumbo, se adentraron con las barcas por el este en el amplio canal bordeado de juncos del río que desembocaba en el lago. Justo antes de entrar en él, Baker divisó en lontananza, a menos de quince kilómetros de distancia, en el extremo más septentrional del lago, otro río que salía de él en dirección al norte. Todas las personas de Magungo con las que habló Bacheeta dijeron que este segundo río llegaba hasta Appuddo, a orillas del Nilo, atravesando el país de los madi. Speke y Grant habían viajado por él desde Appuddo hasta Gondokoro, así que Baker comprendió que este lago era una fuente importante del Nilo, que o bien entraba en él por su ribera meridional, que no había visto, o a través del río en el que ahora se adentraba. Aunque Baker había esperado volver a Gondokoro siguiendo el río que salía del extremo norte del Luta N’zige, sus porteadores y remeros nyoro se negaron a hacerlo debido a la hostilidad de las gentes que vivían en sus riberas. Fue un momento trascendental, en el que un explorador verdaderamente grande habría obligado a sus hombres a obedecerlo. Pero Baker y Florence estaban todavía demasiado débiles y carecían de fuerzas y de voluntad para insistir y convencerlos de que siguieran remando hasta Gondokoro. De modo que permitieron que sus canoas continuaran avanzando hacia el este, limitando sus investigaciones al río que tenían ante sí.

Durante el viaje de veinticinco kilómetros río arriba, Baker pensó que iba a morir. Perdió el sentido y, cuando oscureció, hubo que llevarlo en litera con su «pobre esposa enferma, medio muerta ella también», caminando a su lado hasta llegar al poblado más próximo. A la mañana siguiente, los dos estaban demasiado débiles para caminar y hubo que llevarlos en brazos hasta sus barcas, donde «permanecimos acostados como leños mientras las canoas continuaban el viaje». La mayoría de sus hombres estaban también enfermos y al verlos «agazapados todos juntos» pensó que parecían «espíritus moribundos cruzando melancólicamente la laguna Estigia». A la tercera mañana, cuando se despertaron, vieron una espesa niebla que cubría la superficie del agua. Cuando se disipó la bruma, observaron que el río se había vuelto más estrecho y que la corriente venía con fuerza en dirección contraria. Bacheeta les anunció que se acercaban a una gran catarata. Ya podía escucharse el ruido que producía el agua en su caída, como un estruendo lejano. Mientras los hombres remaban a contracorriente, el agua iba cubriéndose de espuma y el ruido de la cascada era cada vez mayor. En la orilla del río podían verse numerosos cocodrilos, muchos de ellos de gran tamaño. A uno y otro lado, se elevaban casi verticalmente altísimos barrancos cubiertos de árboles añosos. Cuando doblaron la siguiente curva, se ofreció a su vista un espectáculo inolvidable. La totalidad del río se encauzaba por una hendidura rocosa de apenas siete metros de anchura, y manaba de él como si surgiera de una tubería rota, precipitándose en picado sobre una pared de piedra de casi cuarenta metros formando una masa estruendosa de agua blanca como la nieve.

Cataratas Murchison.

Mientras sus hombres intentaban alejarse a golpe de remo de aquella maravilla natural, Baker —consciente siempre de lo que le convenía— decidió llamarla cataratas Murchison, en honor del hombre que podía hacer más que ningún otro por su carrera de explorador. Esta habría podido acabar prematuramente cuando un hipopótamo levantó de forma inesperada su canoa por encima del agua. Si la hubiera volcado, los amantes y sus remeros no habrían tenido tiempo de escapar de los numerosos cocodrilos que los observaban desde la orilla. Pero incluso cuando llegaron sanos y salvos a tierra, las perspectivas que los aguardaban serían poco halagüeñas, pues tenían ante sí una larga marcha. Los bueyes habían sufrido la picadura de la mosca tse-tse y el pelaje sin lustre y el moqueo constante de sus narices ponían de manifiesto que estaban a punto de morir. Baker subió penosamente el sendero que los condujo por el barranco hasta el camino que bordeaba la parte superior de las cataratas, pero a Florence hubo que llevarla en brazos. A continuación tuvieron que enfrentarse a un terreno cubierto de hierba de más de dos metros de altura y encharcado, totalmente tupido por la vegetación. Llovía y los viajeros estaban empapados y ateridos de frío. Sin bueyes en los que montar ni quinina, sus probabilidades de supervivencia parecían escasas, y pronto lo parecerían todavía más.

Obligados a dormir sobre un montón de paja en una sucesión de cabañas inundadas, cada vez se encontraban más débiles, hasta el punto de no poder moverse ni cambiar la postura en la que los dejaran. Las tierras y las islas que tenían ante su vista en dirección al este pertenecían a Rionga, que recientemente había sido atacado por Ibrahim. Antes que enfrentarse a aquella gente irremediablemente hostil, Baker había pensado abandonar la ruta directa que seguía el curso del río hasta las cataratas Karuma y desviarse hacia el sur para evitar a los rebeldes. Pero la mañana en la que pensaba emprender la marcha, la pareja de exploradores fue abandonada por todos los porteadores y quedaron indefensos con menos de una docena de criados, demasiado pocos para llevar a su amo enfermo y a su amante. Prácticamente no iba a quedar nadie que cargara con los productos mercantiles fundamentales para adquirir comida. Como no había a la vista ningún cuadrúpedo ni ningún ave de ningún tipo sobrevivieron desenterrando el grano escondido por los nativos de las aldeas incendiadas. De vez en cuando el pequeño Saat y Bacheeta se las arreglaban para comprar algún pollo a los rebeldes de las islas. Confinado en una cabaña lóbrega durante dos meses, Baker escribió las instrucciones necesarias para su capataz por si moría. En tal caso, el hombre debía entregar todos sus mapas, observaciones y documentos al cónsul británico en Jartum. Si no lo hacía, todas las pruebas de sus descubrimientos se perderían. En aquellos momentos, Baker había abandonado toda esperanza de llegar a Gondokoro antes de que los barcos zarparan rumbo a Jartum.

«Estábamos medio muertos —recordaría más tarde—, y toda nuestra diversión consistía en charlar como niños acerca de las buenas cosas que había en Inglaterra [como, por ejemplo], un buen filete de ternera inglesa y una botella de cerveza rubia». El temor de la pareja era que Baker muriera y que Florence cayera en manos de Kamrasi para convertirse en una de sus esposas, y que no pudiera volver nunca más a Europa. A veces los dos veían la muerte como «un placer, capaz de proporcionarles descanso, [y] […] el fin de sus padecimientos». Cada semana, durante aquel período de dos meses «de fiebre continua y hambre incesante», aparecía uno de los caciques de Kamrasi, enviado para informar al rey de su situación. Baker vio con toda claridad que Kamrasi había ordenado desertar a los porteadores y que los mantenía allí deliberadamente como prisioneros virtuales. Cuando Kamrasi envió a un cortesano a proponer que Baker y sus hombres, con sus armas de fuego, se unieran a él para atacar al jefe Fowooka (aliado de Rionga), el viajero inglés se irritó tanto que a punto estuvo de aliarse con Fowooka. Para él era evidente que Kamrasi utilizaba sus sufrimientos y los de Florence para obligarlos a hacerse aliados suyos. Baker intentó entonces obtener el mayor provecho de la situación, aunque le sacaba de quicio encontrarse en una posición de subordinación semejante. A través de Bacheeta, dijo al emisario del rey que si este quería una alianza, tendría que tratar cara a cara con él y enviar de inmediato cincuenta hombres para llevarlo en compañía de su esposa al campamento real.

Los hombres llegaron al día siguiente con un buey para sacrificarlo. Al cabo de tres días de viaje, el grupo entero llegó a Kisoona (Kisuna), donde Kamrasi tenía su campamento. Pero Baker se encontró de nuevo con Mgambi, que por fin admitió que era el hermano menor del rey y le explicó que como la gente de De Bono había combatido al lado de Rionga contra Kamrasi, este tenía que ser muy cuidadoso, como era natural, antes de decidir con qué extranjeros se entrevistaba. Baker estaba indignadísimo por haber sido engañado por el hermano del rey, pero centró todos sus esfuerzos en la impresión que pudiera causar a Kamrasi. Para ello, se quitó los andrajos que llevaba y se puso un traje de escocés completo, sin olvidar ni un solo accesorio: falda, escarcela y gorra Glengarry. Ataviado con este singular atuendo, fue conducido por diez de sus hombres en medio de una muchedumbre de curiosos hasta la choza del monarca. Cuando el Kamrasi de verdad le preguntó por qué no había venido a verlo antes, respondió: «Porque he estado muriéndome de hambre en tu país y me encontraba demasiado débil para caminar».

Baker consideró a Kamrasi apuesto y pensó que estaba elegantemente vestido con un bonito manto de piel de cabra blanco y negro. Pero también encontró al monarca «peculiarmente siniestro», quizá porque sus súbditos se acercaban a él postrados de rodillas, tocando el suelo con la frente. Desde el momento en que se produjo aquella entrevista, Kamrasi regaló a Baker un buey cada semana, gran cantidad de harina y una vaca que producía leche en abundancia. De ese modo, aunque los amantes no pudieran marcharse a Shooa y sufrieran ataques de fiebre casi a diario, empezaron a cobrar fuerzas gracias a su nueva dieta. Durante las tres semanas siguientes, Kamrasi fue a visitar a Baker de vez en cuando para pedirle que se decidiera de una vez a atacar a Rionga y Fowooka, y a quitarlos de en medio desde lejos con su rifle Fletcher 24, que él tanto ambicionaba. Baker dijo que estaba demasiado débil para combatir, hasta que una noche lo despertó un escándalo frenético de tambores y cuernos, y vio a la gente gritando que estaban a punto de ser atacados por De Bono y Rionga. Mgambi informó entristecido a Baker de que el rey tendría que salir huyendo. El propio Kamrasi declaró que iba a resultar inútil intentar escapar de ciento cincuenta fusiles, aun con la ventaja de las armas de fuego de Baker. «Recoge tus cosas y huye», le aconsejó. Pero, según la versión de los hechos que él nos ofrece, Baker tenía otras ideas en la cabeza.

Tras ponerse el traje de escocés, izó la Union Jack a un elevado mástil y mandó unos hombres a decir a Wad-el-Mek que Kamrasi se encontraba bajo la protección de Gran Bretaña. Escribió luego una misiva al propio Wad-el-Mek en árabe afirmando que, si atacaba al rey, sería detenido en cuanto regresara a Jartum. Esta advertencia indujo al traficante a abandonar a sus aliados y permitió a Kamrasi lanzar un contraataque contra Fowooka.

Cuando Baker recibió finalmente permiso para abandonar Bunyoro en noviembre de 1864 —diez meses después de su llegada a Shaguzi—, sabía que Kamrasi abrigaba la esperanza de conquistar un día Buganda con la ayuda de Ibrahim y Khursid. La llegada de «los turcos» a Bunyoro —en gran medida gracias a Baker— había supuesto una novedad muy dañina. Pero sin la ayuda de Ibrahim, el explorador sabía que no habría sido capaz de llevar a cabo su gran descubrimiento. Y en noviembre de 1864, Ibrahim estaba a punto de serle una vez más indispensable. Pues, con su caravana integrada por más de mil individuos, escoltaría a Baker y a Florence por el país de los madi, lo que les permitiría llegar sanos y salvos a su destino y disfrutar de la fama a la que los habían hecho acreedores su valor y su asombrosa capacidad de aguante.

Para Kamrasi, las consecuencias de la visita de Baker serían menos agradables. El explorador presentaría al rey de Bunyoro como un individuo cruel, cobarde y retorcido; y ni él ni su sucesor, Kabarega, lograrían nunca quitarse de encima este sambenito, con la desastrosa consecuencia de que el Ministerio de las Colonias británico mantendría siempre ante ellos una actitud de desconfianza y desagrado. En realidad, como había señalado justamente Speke, Kamrasi era mejor gobernante que Mutesa y mucho menos brutal que este. Había sido imposible salvar el abismo cultural que separaba a Baker y Kamrasi. Gracias a la astucia y a los esfuerzos de sus espías, el monarca había logrado preservar su reino, que el soberano de Buganda, más poderoso que él, había intentado arrebatarle una y otra vez. Irremediablemente, Kamrasi había sospechado que Baker, como Mutesa, había venido también a robarle su país, y que el cuento aquel de que había viajado para visitar un lago no era más que una pura invención. Como el jefe Commoro había abrigado exactamente esa misma sospecha, Baker habría debido esperar que Kamrasi desconfiara de él. Inevitablemente el rey había supuesto que su terrible visitante había traído consigo a una «esposa» para tener hijos con ella que heredaran el reino de Bunyoro a la muerte de su padre.

Aunque Baker demostró no comprender a Kamrasi, hizo cuanto estuvo en su mano por impedir que se produjera cualquier acto de injusticia en su presencia. Durante el viaje de regreso a Gondokoro, intentó mitigar el cruel trato dispensado a los esclavos en la caravana de Ibrahim. Cuando una joven esclava y su madre fueron condenadas a la horca por intentar huir, Baker declaró que emplearía «todo tipo de fuerza» para impedirlo, y que denunciaría a las autoridades egipcias los nombres de los autores del crimen. Mientras tanto, Florence protegió y dio de comer a Abbai, el hijo de apenas dos años de una mujer nyoro que había sido vendida por separado en castigo por intentar huir. Cuidó asimismo de otros cuatro pequeños, suministrándoles leche y untándoles grasa en la piel, como habrían hecho sus madres. Pero al final, cuando la caravana llegó a Appuddo, todos los niños fueron devueltos a Ibrahim y a sus hombres, incluido el pequeño Abbai, que entre lágrimas se puso a suplicar en el poco árabe que sabía que Florence se lo llevara consigo. «Si hubiera comprado a la criatura para salvarlo de la dura suerte que lo esperaba —diría Baker—, yo mismo habría sido acusado de tráfico de esclavos». Otros viajeros —Henry Stanley, por ejemplo— comprarían la libertad de los esclavos sin temor a las consecuencias.

El problema planteado por aquellas infortunadas criaturas no supuso nada comparado con el gran dilema que obsesionó a Baker durante gran parte de su viaje río abajo: ¿Debía o no debía llevar consigo a Florence cuando regresara a Gran Bretaña? En ninguna de las cartas a sus amigos y familiares escritas en Jartum mencionó a la joven. Sólo en una enviada a Robert Colquhoun, el cónsul general británico en El Cairo, que había conocido personalmente a Florence, decía que «estamos bien», discreto indicio de que también ella había sobrevivido. Aunque quinientos de los cuatro mil hombres de la guarnición de Jartum habían perecido últimamente de peste, Baker pasó dos meses en aquella ciudad que detestaba, simplemente porque no era capaz de decidir lo que iba a hacer con Florence. De lo contrario, habría tenido muy buenos motivos para regresar cuanto antes a Inglaterra a visitar a su familia y a recibir el ansiado aplauso del público. Pero ¿cómo iba a presentar a Florence a sus hijas, ya adolescentes, y a Min, su hermana soltera, que se había encargado de criarlas? Casarse con una mujer con el pasado de Florence habría resultado un gesto escandalosamente poco convencional. Pero cuando llegó a Alejandría, el explorador ya había decidido que no habría podido vivir sin ella. Así que envió una carta a uno de sus hermanos, James Baker, capitán de la Marina Real, pidiéndole que se encargara de organizar una boda discreta en Londres.

Sólo después de que tuviera lugar la ceremonia el 4 de noviembre de 1865 —sin que asistiera ningún invitado, y con James Baker y su esposa, Louisa, como únicos testigos— Samuel White Baker y su nueva esposa estarían en disposición de salir al escenario y anunciar al mundo lo que habían descubierto en África.