Tan deslumbrante como el Sol

Durante los seis días de marcha que tardó Speke en llegar a Buganda, sus hombres y él tuvieron que atravesar una sucesión de valles pantanosos, a medida que se acercaban al Nyanza. La superficie del agua, que a menudo les llegaba a la altura del pecho, se veía interrumpida de vez en cuando sólo por grandes termiteros, cada uno de ellos coronado por su propio arbusto de euforbia en forma de candelabro. A finales de enero, por primera vez en todo el viaje, pudo vislumbrar el refulgente Nyanza desde un lugar llamado Ukara; pero ni en esta ocasión ni el 7 de febrero, cuando llegó todavía más cerca del lago, decidió visitar sus orillas para comprobar si el agua parecía una masa continua o no. Desde luego sus movimientos se hallaban limitados por las órdenes de la escolta real que llevaba, pero aquella falta de rigurosidad científica le obsesionaría más tarde. Posiblemente diera por supuesto que el lago era un inmenso mar interior, puesto que todas las personas que había conocido así lo habían asegurado.

A finales de enero, tras enviar mensajeros al kabaka para saber cuáles eran sus deseos, Maula —que, sin que el explorador lo supiera, era el principal espía y torturador de Mutesa— le dijo que tardarían diez días o más en poder seguir su viaje y que entretanto tenía intención de visitar a unos amigos. Mientras Maula estuvo fuera, los habitantes del poblado sometieron a Speke a una tortura inaguantable de dos días con sus noches «tocando los tambores, cantando, gritando, chillando y bailando». Lo que pretendían con ello era ahuyentar al diablo —esto es, el hombre blanco, de apariencia fantasmal—, aunque Speke no dé indicio alguno de haber establecido semejante asociación. Después de varios días rodeado de esta algarabía, tuvo el placer de recibir la inesperada visita de N’yamgundu, el hermano de la reina viuda de Buganda. El noble señor prometió volver al amanecer para escoltarlo junto con sus servidores hasta el palacio de Mutesa.

Como a la mañana siguiente no apareció N’yamgundu, Speke ordenó a Bombay desmontar su tienda y reanudar la marcha. Bombay puso una objeción muy atinada, recordándole que sin N’yamgundu no tenían a nadie que los guiara. Frustrado y decepcionado, Spike gritó: «¿Qué más da? Obedece mis órdenes y levanta la tienda». Al ver que Bombay se negaba, Speke hizo que le cayera encima. «Ante aquel gesto —dice Speke—, Bombay montó en cólera, cubriendo de improperios a los hombres que me ayudaban y diciendo que debajo de la tienda había cajas de balas y de pólvora». Pero el explorador no quiso entrar en razón. Recordando todos los insultos, demoras, mentiras, deslealtades, robos y pérdidas que había tenido que aguantar sin dar rienda suelta a su cólera, acabó por perder completamente los estribos. «Si quiero hacer saltar por los aires lo que me pertenece —gritó—, es asunto mío; y si no cumplís con vuestro deber, os haré saltar por los aires a vosotros también». Bombay siguió negándose a obedecerle, así que Speke le dio tres buenos coscorrones. El capataz se puso en guardia, como si quisiera devolver el golpe, pero cambió de idea y no tocó ni un pelo a su agresor. Haciendo gala de un dominio de sí mismo asombroso, anunció simplemente que no lo serviría más como jefe de la caravana. Cuando Speke ofreció el puesto de Bombay a Nasib, el más viejo de sus dos intérpretes —ambos imprescindibles para él—, lo rechazó. Antes bien, según dice Speke, «el buen hombre logró que Bombay cediera».

Para racionalizar el correctivo que había administrado a Bombay, Speke diría luego que no habría podido «humillarlo» permitiendo que un servidor de menor rango se atreviera a pegarle por desobedecer una orden directa de su jefe. Pero en realidad Speke se había comportado de forma indecorosa y lo sabía, especialmente por cuanto respetaba a Bombay más que a cualquier otro de sus empleados. «Fue la primera y última vez que tuve ocasión de perder mi dignidad asestando un golpe a alguno con mi propia mano». La afrenta queda hasta cierto punto mitigada si tenemos en cuenta que prácticamente todos los demás exploradores europeos de África propinaban de vez en cuando palizas a sus hombres para mantener una apariencia de disciplina. Incluido el Dr. Livingstone. Las infinitas penalidades de los viajes por África y la hipersensibilidad causada por los repetidos ataques de malaria podían provocar una reacción excesivamente violenta, incluso en el hombre más paciente.

Mientras se desarrollaba esta trifulca, se presentó inesperadamente N’yamgundu y la caravana se puso en marcha enseguida. Dos días después, aparecieron varios pajes del kabaka, con la cabeza afeitada, portando tres varas que representaban los tres encantamientos o medicinas que Mutesa esperaba que le diera el hombre blanco. El primero era una poción para liberarlo de los sueños que tenía con un pariente muerto; el segundo era un hechizo para mejorar su erección y su potencia sexual; y el tercero, un encantamiento que le permitiera conservar el temor reverencial de sus súbditos. Aunque abatido por estas peticiones tan peregrinas, la seguridad de Speke se reforzó cuando al llegar a la ribera norte del lago se unió a la caravana un servidor real y le dijo que «el rey estaba en un estado de gran excitación nerviosa, preguntando en todo momento [por él]». Aunque el interés primordial del explorador seguía siendo localizar el río emisario del Nyanza por el norte, seguía fascinado por la emoción de llegar a una singularísima corte feudal y conocer a un monarca cuyos antepasados llevaban siendo reyes desde el siglo XV.

A medida que se acercaba al palacio real, empezó a hechizarle la propia Buganda. «Subimos y bajamos una y otra vez por este maravilloso país, sorprendentemente rico en hierba, campos de cultivo y árboles». Todos los arroyos podían cruzarse por medio de pértigas o troncos de palmera. Como el lago hacía que se produjeran lluvias durante todo el año, los montes estaban tan verdes como las colinas inglesas, aunque eran más grandes y en sus cimas pastaban reses de cuernos largos en vez de ovejas. A través de las plantaciones de banana y los bosques, Speke tuvo ocasión de contemplar perspectivas muy sugestivas de su refulgente lago.

El 18 de febrero, la caravana llegó por fin cerca del palacio del kabaka. «Era una vista magnífica», anota entusiasmado Speke en su diario. «Había una colina entera cubierta de cabañas gigantescas, como no había visto nada igual en África». En realidad, eran edificaciones cónicas de unos quince metros de altura, estructuras de caña recubiertas de juncos finamente trenzados. Speke esperaba que lo mandaran llamar de inmediato, pero para mayor decepción suya lo condujeron a una choza pequeña y sucia y allí lo dejaron esperando el favor del kabaka. N’yamgundu explicó amablemente al explorador que no podría asistir a la levée hasta el día siguiente porque se había puesto a llover.

Speke empezó el manuscrito de su libro Journal of the Discovery of the Source of the Nile («Diario del descubrimiento de la fuente del Nilo») con una primera frase que sería eliminada por su editor:

Como nuestro lema es «Malhaya el que piense mal», el lector de estas páginas debe estar preparado para ver y para comprender a los negros de África en su estado natural, primitivo y de desnudez; un estado en el que vivieron nuestros antepasados antes de que lo subvirtiera el estado forzado de la civilización.

John Blackwood aconsejó que esta frase acerca de una civilización «forzada» que «subvertía» un modo de vida más deseable y «natural» debía ser sustituida por un pasaje banal en el que Speke sugiriera que las carencias y los excesos tribales debían mirarse con compasión, porque los africanos habían sido excluidos del ordenamiento divino de los cristianos que ponía todo su ámbito moral en manos de los europeos. Como quedará patente, la frase omitida reflejaba los verdaderos sentimientos del explorador.

Pero para empezar, y con el fin de imponer respeto, tenía pensado decir que era un príncipe de sangre real en su propio país y por lo tanto socialmente igual al kabaka. La vanidad personal explica en parte esta pretensión, aunque también tuvieran mucho que ver con ello ciertas consideraciones de orden práctico. Entrar en un mundo autónomo —que, a pesar de la llegada de los traficantes de esclavos árabes veinte años antes, había permanecido prácticamente igual desde hacía cuatro siglos— ofrecía a Speke, como primer visitante blanco de dicho mundo, una oportunidad extraordinaria. Al ser el primer individuo de su raza visto por el kabaka y sus cortesanos, Speke sabía que iba a parecerles algo portentoso; y eso no sólo iba a ser gratificante desde el punto de vista personal, sino que además iba a hacer que le resultara más fácil ganar al apoyo del kabaka para su misión en el Nilo. O eso esperaba al menos. Pero la fascinación de la novedad que suponía su persona podía esfumarse si permitía que el kabaka lo eclipsara o lo humillara. De modo que pensó cuidadosamente en la impresión que debía causar cuando fuera desde su humilde cabaña al recinto real donde estaba previsto que la audiencia tuviera lugar al día siguiente, 20 de febrero de 1892.

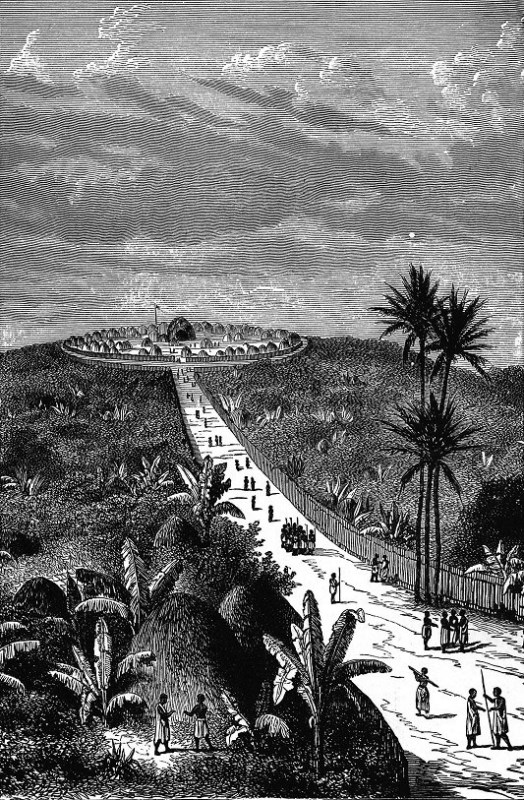

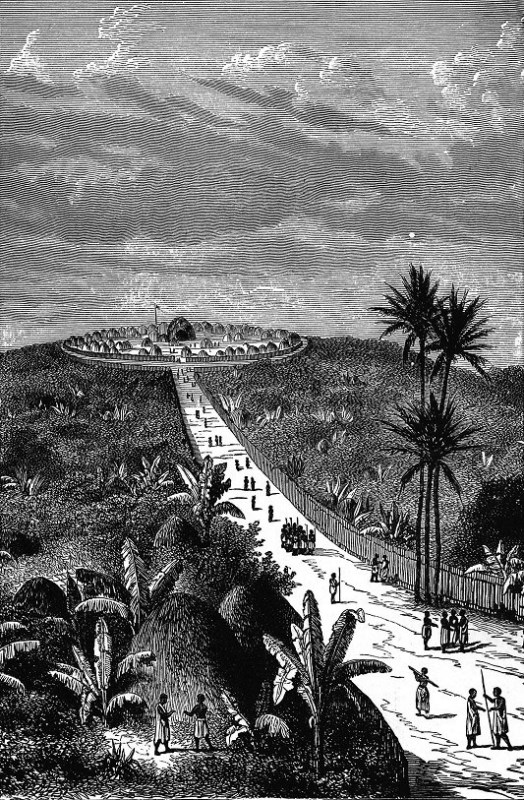

Camino hacia el palacio del kabaka.

Su kirangozi marchó delante de él enarbolando la bandera del Reino Unido, seguido de doce guardias de honor vestidos con mantos de franela roja y portando sus armas inclinadas. Sus demás hombres iban detrás de ellos, cada uno llevando un regalo. La pequeña procesión fue conducida por delante de unas cabañas «con tejados de paja tan pulcramente recortados como una cabeza bien acicalada por cualquier barbero de Londres, y rodeadas de los setos de palmeras enanas típicas de Uganda». En un patio contiguo, había músicos tocando grandes arpas de nueve cuerdas, semejantes a las tambiras nubias, y unos enormes tambores ceremoniales. Dentro de un recinto aparte vivía la namasole, o reina viuda, con las trescientas o cuatrocientas esposas de Mutesa, muchas de las cuales asistieron al paso de la pequeña procesión sin dejar de hablar entre ellas. En el siguiente patio vallado, Speke fue presentado a los dignatarios más altos de la corte: el katikiro, o primer ministro, el kamraviona (propiamente el kamalabyonna), o comandante en jefe; el kangaawo y el ppokino («Mr. Pokino» y el «coronel Congow», según Speke), que eran gobernadores provinciales; conoció asimismo al almirante de la flota, a los verdugos de primera y segunda clase, al comisario encargado de las tumbas, y al cervecero real. Los miembros del gabinete de consejeros de mayor rango del kabaka, el lukiiko, «lucían mantos de corteza de árbol pulida, parecida a la pana amarilla de la mejor calidad […] y encima una manta de retazos de pequeñas pieles de antílope, cosidas unas con otras con tanta pulcritud como pudiera juntarlas un guantero inglés».

Músicos de Mutesa.

Entonces, justo cuando la audiencia con el kabaka parecía que estaba a punto de producirse, invitaron a Speke a sentarse en el suelo y a esperar fuera al sol, como obligaban a hacer a los mercaderes árabes. «Pensé —recordaría Speke—, que, si no defendía mi posición social de inmediato, sería tratado con desprecio […] y perdería así la ventaja de parecer más un príncipe que un mercader». Así que dio media vuelta y se dirigió a grandes zancadas a su choza, mientras sus hombres permanecían sentados en el suelo, temiendo en todo momento que los mataran. Pero sucedió algo muy distinto. Varios cortesanos salieron corriendo tras él, se postraron de rodillas y le imploraron que volviera enseguida, pues el rey no comería hasta que no lo viera. Pero Speke les dio la espalda y entró en su choza como si se sintiera ofendido en lo más profundo. Enseguida se presentaron otros cortesanos a informarle humildemente que el rey deseaba ser respetuoso y que se le permitiría llevar su propia silla a la audiencia, «aunque semejante asiento era un atributo exclusivo del rey». Speke los dejó esperando mientras tomaba una decisión, fumando su pipa y bebiendo una taza de café.

Encontró al kabaka esperándolo en su «cabaña de ceremonia», rodeado de varios cortesanos sentados en cuclillas y de algunas de sus esposas:

El rey, un joven alto, bien parecido y de buena figura, de unos veinticinco años, estaba sentado sobre una alfombra roja extendida encima de una plataforma cuadrada de hierba real […] Tenía el pelo muy corto, excepto en lo alto de la cabeza, donde lo llevaba peinado en una especie de copete alto, que iba de delante a atrás como una cresta de gallo. Lucía al cuello un adorno muy bonito, un anillo de pequeñas cuentas finamente labradas, formando elegantes diseños con sus variados colores […] En cada dedo de las manos y de los pies llevaba anillos alternados de latón y de cobre; y encima de las caderas, hasta mitad de las pantorrillas, unas calzas de cuentas muy hermosas. Todo era brillante, pulcro y elegante a su manera; no habría cabido encontrar ni una falta en el gusto de su atavío.

Una vez que hubo recibido permiso para sentarse enfrente del monarca, Speke quiso iniciar una conversación, pero se lo pensó mejor al observar que ningún cortesano osaba hablar, ni siquiera levantar la cabeza por miedo a ser acusado de mirar a las esposas reales. «Así que el rey y yo permanecimos sentados mirándonos uno a otro durante una hora entera», sin intercambiar ni media palabra. Finalmente el monarca pidió a Maula que preguntara a Speke «si lo había visto». «Sí, llevo viéndolo durante una hora entera», contestó el explorador, cuya respuesta, una vez traducida, no debió de resultar del agrado del kabaka, que habría esperado un tributo obsequioso a su excelente aspecto y a su magnificencia. De modo que no invitó a su huésped a comer nada y se fue de la manera más formal, imitando las zancadas de un león, porte adoptado por los reyes bugandeses desde hacía muchas generaciones. A los porteadores de Speke, llenos de temor reverencial, los impresionó mucho, pero el explorador pensó que aquella actitud confería a Mutesa un aspecto involuntariamente ridículo, aunque no tanto como el de sus hombres, que salieron arrastrando los pies como ocas asustadas.

Una hora más tarde Mutesa y Speke se reunieron de nuevo y estuvieron hablando, mediante un procedimiento harto dificultoso que suponía que Bombay tradujera las palabras del inglés al kiswahili, luego que Nasib lo hiciera al lugandés, y por último que Maula se las transmitiese directamente al rey, «pues se consideraba indecoroso hacer llegar un mensaje a Su Majestad como no fuera a través de uno de sus oficiales». El kabaka deseaba saber qué mensajes le enviaba Rumanika, y cuando se los dijeron, se volvió hacia Speke y le preguntó de nuevo, con gran intensidad, si lo había visto. Esta vez el oficial inglés compensó su anterior falta de tacto y dijo que el kabaka era «muy hermoso, tan deslumbrante como el Sol, con un pelo semejante a la lana de las ovejas negras, y unas piernas que se mueven con tanta gracia como las del león».

Antes de que Speke tuviera tiempo de aludir a sus proyectos exploratorios, el rey le preguntó si querría mostrarle sus pistolas. De modo que los servidores del inglés pusieron ante él las armas de fuego que le traían de regalo, incluido un fusil Whitworth —en opinión de Speke «la mejor escopeta de caza del mundo»— y un revólver, tres carabinas, tres bayonetas y varias cajas de municiones y cápsulas fulminantes. Mutesa «dio la impresión de quedar confundido ante la variedad de cosas maravillosas que le ofrecían» y permaneció estudiando todos aquellos regalos hasta que la luz empezó a bajar. Los cuatro ricos tejidos de seda, los diez haces de abalorios raros, los diversos juegos de cuchillos, la silla de hierro y el cronómetro dorado llamaron menos su atención. Speke probablemente no viera ninguna ironía en el hecho de que los regalos más valiosos que le hacía el primer visitante blanco no tuvieran que ver con actividades pacíficas, sino más bien con la capacidad de matar con más efectividad de la que hubiera podido imaginar hasta entonces el kabaka.

Tres días después, durante los cuales celebraron entrevistas, el rey mandó llamar a Speke y le pidió que disparara a las cuatro vacas que andaban alrededor del patio. Como no llevaba consigo ningún arma, pidió prestado el revólver que había regalado al kabaka y mató a los cuatro animales de cinco tiros disparados rápidamente. «Un gran aplauso premió tan asombrosa hazaña». Pero lo que ocurrió a continuación situaría a Mutesa bajo una luz más sombría. El rey cargó una de las carabinas que le había regalado Speke y entregándosela «amartillada a un paje, le dijo que saliera y disparara a algún hombre en el patio exterior. Dicho y hecho. El pilluelo regresó a anunciar el éxito de su empresa con una expresión de júbilo». Horrorizado, Speke anotó en su diario: «Nadie mostró la menor curiosidad por saber a qué ser humano en concreto había quitado la vida el mocoso». El explorador inglés no tardaría mucho en empezar a ver cómo casi a diario […] una, dos o tres de las desgraciadas mujeres de la corte era conducida para su ejecución, con una mano atada, y arrastrada por un guardaespaldas, gritando a voz en cuello con la más absoluta desesperación mientras se encaminaba a una muerte prematura: «¡Hai Minangé!». [«¡Ay, señor!»].

Se trataba desde luego de un mundo de extraordinaria ambivalencia. Mientras que la sociedad baganda funcionaba desde el punto de vista administrativo mejor que cualquier otra de las que había visto Speke en África —los patios estaban bien limpios, el hambre era desconocida por completo y las plantaciones estaban bien cuidadas—, la otra cara de la moneda era que la gente vivía atemorizada, pues ante la más mínima ofensa cualquiera podía ser entregado a uno de los verdugos de Mutesa para ser decapitado o golpeado hasta morir.

Speke, en cambio, fue tratado con toda cortesía y rara vez se sintió en peligro, aunque no tardó en darse cuenta de que no avanzaba nada en sus planes de conseguir la ayuda del kabaka. Incluso cuando Mutesa accedió a enviar a un oficial en barca al río Kagera para recoger a Grant, y a otro hasta Gani, donde se creía que permanecía detenido Petherick, Speke dudó de poder establecer realmente una vía de comunicación con el galés. La realidad era que Mutesa quería quedarse a Speke para él solo el mayor tiempo posible y no deseaba que se fuera a buscar al emisario del Nyanza. Speke abrigaba la esperanza de que si conseguía hacer salir a Mutesa del palacio y llevárselo de excursión a una cacería de elefantes, tendría mayor oportunidad de explicarle sus planes de hombre a hombre. Así pues, enseñó al kabaka a apuntar y a disparar apoyando la escopeta en el hombro, sencillamente para que el monarca quisiera enseñarle a él cómo disparar contra elefantes y rinocerontes a campo abierto. Cuando Mutesa se mostró empeñado en salir de caza con él, el explorador se negó a seguirle el juego a menos que el kabaka accediera a «abrirle el camino al exterior». Aunque a regañadientes, el joven monarca consintió en «convocar y reunir a todos sus viajeros experimentados» para que Speke pudiera mostrarles un mapa y explicarles dónde quería ir. Y ese lugar era el punto en el que se creía que estaba retenido Petherick.

Conseguir el encuentro con Petherick se había convertido para Speke en una obsesión, pues parecía que le garantizaba un regreso seguro Nilo abajo. Pero aunque se produjo la consulta con los «viajeros», Mutesa no quiso luego ni oír hablar de que Speke se marchara a ninguna parte con ellos. Pero el explorador no se dio por vencido, y tuvo el placer de obtener permiso para pedir ayuda a la namasole (a la que él llamaba la Reina Madre). Esperaba hacer de ella su aliada en su lucha por conseguir que el kabaka prestara apoyo a sus proyectos exploratorios.

Durante los primeros años del reinado de Mutesa, el primer ministro y la Reina Madre habían gobernado el país dejando poca influencia al joven kabaka, pero después de varios años de aprendizaje Mutesa les había arrebatado el control de la situación. Su madre, sin embargo, seguía gozando de una influencia considerable, que Speke esperaba poder explotar. Tras enterarse de que la Reina Madre padecía varias afecciones médicas, llevó consigo a la entrevista su botiquín, así como diversos regalos: hilo de cobre, abalorios ovalados de color azul y dieciséis codos de cretona. El inglés sospechaba que la mujer que lo recibió había debido de ser hermosa antes de engordar y calculó que debía de tener unos cuarenta y cinco años. Durante algún tiempo permaneció sentado a su lado, bebiendo «el mejor pombé [cerveza] de Uganda» y fumando su pipa mientras ella fumaba la suya. Enseguida la reina despidió a los músicos y a todos sus wakungu (cortesanos) menos a tres, y se puso un déolé para que el inglés pudiera admirarla con él. Luego acercó su asiento al de Speke y le pidió ayuda. El hígado, dijo, le producía punzantes dolores que repercutían en todo su cuerpo y a menudo la asediaban sueños en los que aparecía su difunto marido, Sunna. ¿Podía curarla el visitante? Speke dijo que sólo casándose otra vez podría librarse de los sueños con su marido. En cuanto a sus dolencias físicas, tenía que verle la lengua, tomarle el pulso y palparle los costados. Los wakunga insistieron en que no podía ser examinada sin permiso del monarca, pero la mujer desechó enérgicamente sus reparos: «¡Tonterías! Voy a enseñar mi cuerpo al Mzungu». Ordenó que cerraran los ojos mientras se desvestía y se tumbaba en el suelo. Speke la examinó y le recetó dos píldoras de quinina, y le dijo además que tomara menos pombé. A partir de esa primera entrevista, parece que la augusta mujer quedó hechizada por Speke. A pesar del engorroso sistema de comunicación a través de dos intérpretes, le dijo que debía volver a visitarla, «pues lo encontraba de su agrado […], no podía figurarse cuánto».

Durante los quince días siguientes Speke logró despertar unos celos terribles en el kabaka y en su madre, pero con ello no consiguió que le concedieran una choza dentro de los terrenos del palacio ni que Mutesa le prometiera que se harían esfuerzos serios para que se reuniera con Petherick en Gani, ni siquiera que se le permitiera visitar pronto el río por el que desaguaba el lago. Pero el explorador se sintió muy halagado cuando el rey se puso unos calzones dhoti para parecerse más a él, y su éxito con la Reina Madre y con varias otras mujeres de la corte constituyó otro motivo de orgullo para él. Tanto, que cuando pareció inminente la partida de los hombres de Mutesa hacia Gani (sin Speke), el explorador avisó a Petherick en una carta cómica a su pesar en los siguientes términos: «El juego que estoy jugando ahora te obligará a olvidar tu dignidad por el momento y a mirarme como a un oficial de rango superior». No decía a Petherick que trajera uniforme porque él no tenía ninguno allí. Evidentemente, Speke no quería que nadie echara por tierra el concepto que de él tenían Mutesa y la Reina Madre como hombre de alto rango y de gran importancia en su país.

Si Speke no hubiera empezado a encontrar tan divertida la vida cotidiana en Mengo, la negativa del kabaka a ayudarle a localizar a Petherick o el río que salía del lago lo habría deprimido terriblemente. Tampoco tenía ánimos suficientes como para lanzarse a la buena de Dios. De repente, justo cuando menos falta le hacía, un nuevo motivo de felicidad transformó su vida en la corte. Para mayor sorpresa suya, Speke descubrió que se había enamorado.